Морган Э.Дж., Мэгид С. Михаил Клиническая анестезиология: книга 2-я

Подождите немного. Документ загружается.

ТАБЛИЦА 22-1. Легочные объемы и емкости

Параметр

Определение

Среднее значение

у

взрослых, мл

Дыхательный объем (V

1

)

Объем газа, вдыхаемого или выдыхаемого при каждом

дыхательном цикле

500

Резервный объем вдоха

Максимальный объем газа, который можно вдохнуть

после обычного вдоха

3000

Резервный объем выдоха

Максимальный объем газа, который можно выдохнуть

после обычного выдоха

1100

Остаточный объем

Объем газа, остающийся в легких в конце

максимального выдоха

1200

Общая емкость легких (ОЕЛ)

Дыхательный объем + Резервный объем вдоха + +

Резервный объем выдоха + Остаточный объем

5800

Функциональная

остаточная

емкость

Остаточный объем + Резервный объем выдоха

2300

Изменение объема легких

Изменение транспул ьмонал ьного давления

В норме Qi составляет 150-200 мл/см вод. ст.

На

растяжимость легких

влияют такие факторы, как

объем легких, объем крови в малом круге крово-

обращения, объем внесосудистой жидкости в лег-

ких, а также наличие воспаления или фиброза (гл.

23).

Изменение объема грудной клетки

Изменение трансторакального давления'

где трансторакальное давление равно разности ат-

мосферного и внутриплеврального давлений.

В норме растяжимость грудной клетки состав-

ляет 200 мл/см вод. ст. Общая растяжимость легких

и грудной клетки равна 100 мл/см вод. ст. и

описывается следующим уравнением:

'/^-'общая '/^-'грудной клетки '/^-'легких-

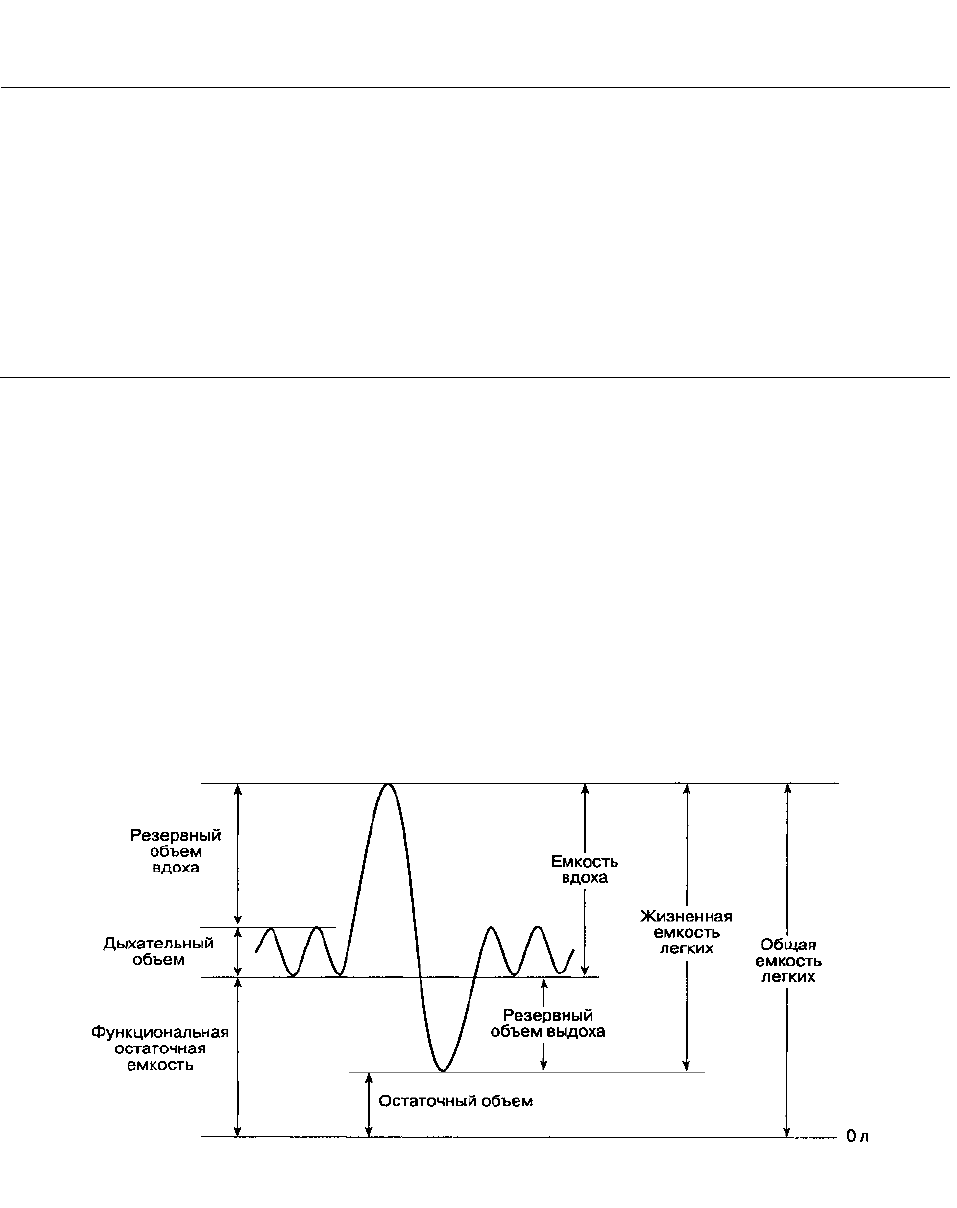

2. ЛЕГОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

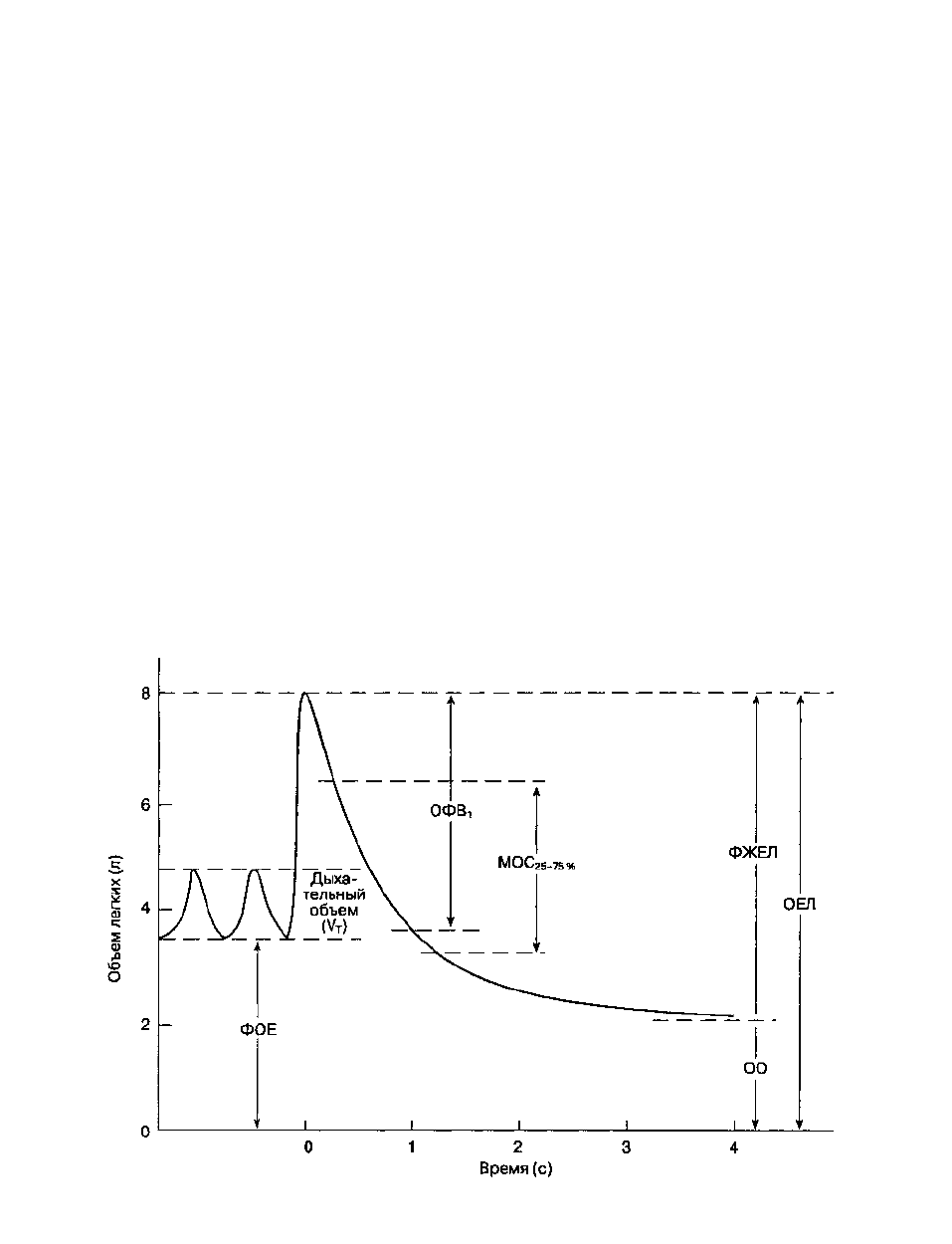

Легочные объемы (табл. 22-1 и рис. 22-5) — это

важные параметры в физиологии дыхания и кли-

нической практике. Сумма всех перечисленных

объемов равняется максимальному объему, до ко-

торого могут быть расправлены легкие. Легочные

емкости представляют собой сумму двух и более

объемов.

Рис. 22-5. Спирограмма, показывающая статические легочные объемы. (С разрешения. Из: Nunn J. F. Applied

Respiratory Physiology, 3rd ed. Butterworths, 1987.)

Функциональная остаточная емкость

Объем легких в конце спокойного выдоха называется

функциональной остаточной емкостью (ФОЕ)

При этом объеме направленная вовнутрь эласти-

ческая тя!а легких равна направленной наружу

эластической тяге грудной клетки (включая тонус

диафрагмы в покое) Таким образом, положение

равновесия эластических сил грудной клетки и

легких определяет точку, от которой начинается

вдох при спокойном дыхании Функциональная

остаточная емкость может быть измерена при по-

мощи методики вымывания азота или поглощения

гелия, а также методом общей плетизмографии На

величину ФОЕ влияют следующие факторы

• Антропометрические характеристики: ФОЕ

прямо пропорциональна росту Ожирение ощу-

тимо снижает ФОЕ, в первую очередь за счет

уменьшения растяжимости грудной CT енки

• Пол: у женщин ФОЕ приблизительно на 10 %

меньше, чем у мужчин

• Положение тела:

ФОЕ уменьшается при пе-

ремещении из вертикального положения в

положение лежа на спине или на животе

Уменьшение ФОЕ обусловлено снижением

растяжимости грудной стенки в результате

давления органов брюшной полости на диа-

фрагму Наибольшие изменения происходят

при наклоне тела под углом от 0° до 60° к вер-

тикали При опускании головного конца

вплоть до 30° к горизонтали дальнейшего

уменьшения ФОЕ не происходит

• Болезни легких:

рестриктивные нарушения

характеризуются снижением растяжимости

легких и/или грудной стенки (гл. 23), что всегда

сопровождается снижением ФОЕ.

• Тонус диафрагмы:

хороший тонус диафрагмы

способствует увеличению ФОЕ.

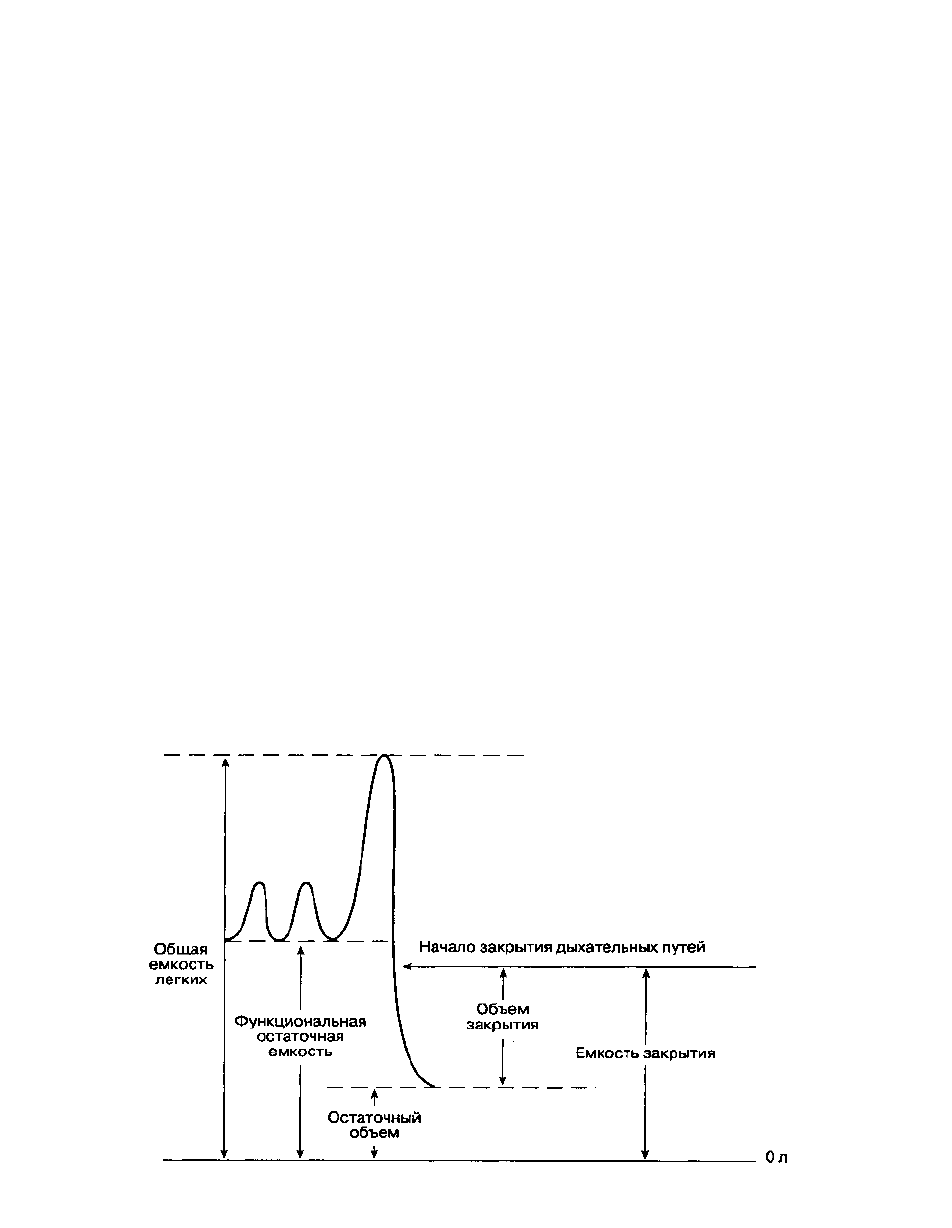

Емкость закрытия

Как описано выше (Функциональная анатомия си-

стемы дыхания; с. 117.), диаметр мелких дыхатель-

ных путей, не имеющих хрящевой основы, зависит

от радиальной эластической тяги окружающих

тканей, которая не позволяет им спадаться. Прохо-

димость этих дыхательных путей, особенно в

ба-зальных отделах легких, сильно зависит от

объема легких. Объем, при котором мелкие

дыхательные пути начинают спадаться, называется

емкостью закрытия.

При малых легочных

объемах альвеолы, расположенные в этих отделах

легких, продолжают перфузироваться, но не

вентилируются; внутрилегочное шунтирование

деоксигениро-ванной крови приводит к

гипоксемии (см. ниже). Емкость закрытия обычно

измеряется при помощи тест-газа (

ш

Хе):

обследуемый делает максимальный выдох, затем —

максимальный вдох из емкости с тест-газом, после

чего опять максимальный выдох.

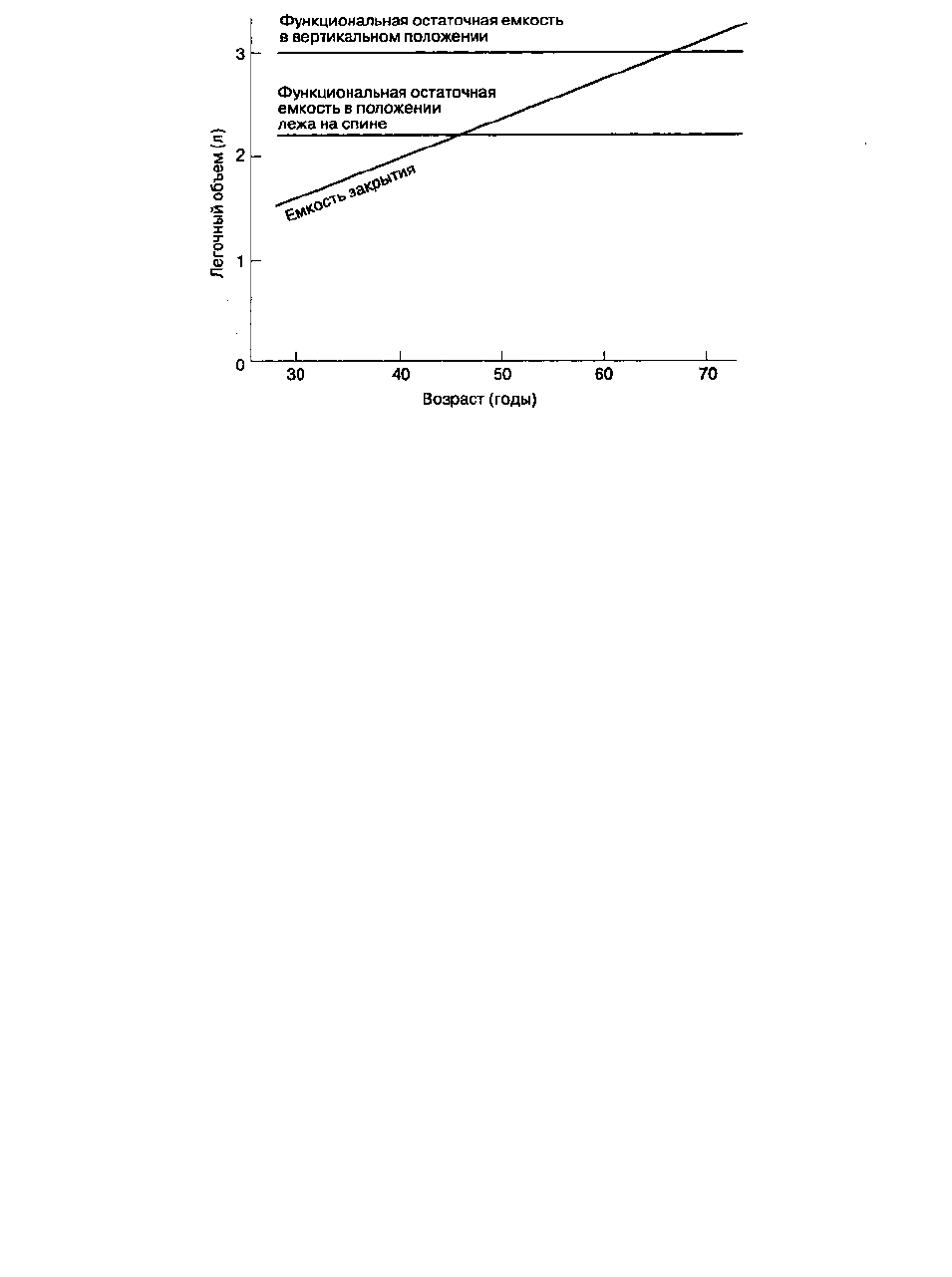

Емкость закрытия обычно значительно меньше,

чем ФОЕ (рис. 22-6), но с увеличением возраста

человека она постепенно повышается (рис. 22-7).

Этот факт, возможно, является причиной наблю-

Рис. 22-6. Соотношение между функциональной остаточной емкостью, объемом закрытия и емкостью закрытия. (С

разрешения. Из: Nunn J. F. Applied Respiratoiy Physiology, 3rd ed. Butterworths, 1987.)

Рис. 22-7. Влияние возраста на емкость закрытия и на соотношение между емкостью закрытия и функциональной

остаточной емкостью. Заметим, что ФОБ не изменяется. (С разрешения. Из: Nunn J. F. Applied Respiratory Physiology,

Srded. Butterworths, 1987.)

дающегося в норме у людей возрастного снижения

напряжения кислорода в артериальной крови. В

положении лежа на спине емкость закрытия

становится равна ФОБ в среднем в возрасте 44

лет; в возрасте 66 лет у большинства людей в

вертикальном положении емкость закрытия ста-

новится равна или превышает ФОБ. В отличие от

ФОБ, положение тела на емкость закрытия не

влияет.

Жизненная емкость легких

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) — это объем

воздуха, выдыхаемый при максимальном выдохе

после максимального вдоха. На ЖЕЛ, помимо ант-

ропометрических характеристик, влияют также

сила дыхательных мышц и общая растяжимость

легких и грудной клетки. В норме ЖЕЛ составляет

60-70 мл/кг.

3. НЕЭЛАСТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Сопротивление дыхательных путей

газовому потоку

Газовый поток в легких может быть ламинарным и

турбулентным. Ламинарный поток можно пред-

ставить состоящим из концентрических газовых

цилиндров, движущихся с различной скоростью;

скорость наиболее высока в центре и постепенно

снижается к периферии. Для ламинарного потока

существует следующая зависимость:

Поток = Градиент давления/Raw, где R

avv

— сопротивление дыхательных путей.

8 х Длина х Вязкость газа

Raw

~ п х (Радиус)

4

'

Для турбулентного потока характерно беспоря-

дочное движение молекул газа по ходу его переме-

щения в дыхательных путях. Математическое опи-

сание турбулентного потока значительно сложнее,

чем ламинарного:

Плотность газа

Градиент давления = Поток х ——-———-——.

Радиус

Сопротивление — величина не постоянная, оно воз-

растает пропорционально величине газового потока.

Более того, сопротивление прямо пропорционально

плотности газа и обратно пропорционально радиусу

пятой степени. Из вышеперечисленного следует,

что зависимость турбулентного газового потока от

радиуса дыхательных путей очень велика.

Турбулентное движение возникает при высоких

потоках, в местах острых изгибов и разветвлений, а

также при резком изменении диаметра ды-

хательных путей. Число Рейнольдса определяет,

будет ли поток ламинарным или турбулентным:

Число Рейнольдса =

Линейная скорость х Диаметр х Плотность газа

Вязкость газа

При низких значениях числа Рейнольдса (< 1000)

поток будет ламинарным, при высоких (> 1500) —

турбулентным. В норме газовый поток имеет ла-

минарный характер только дистальнее мелких

бронхиол (диаметром < 1 мм). В более крупных ды-

хательных путях поток, вероятно, является турбу-

лентным. Среди медицинских газов только гелий

имеет низкую величину отношения плотность/вяз-

кость, что делает его полезным при возникновении

выраженных турбулентных потоков (например, в

случае обструкции верхних дыхательных путей).

Ингаляция гелиево -кислородной смеси снижает риск

формирования турбулентного потока, а также

уменьшает сопротивление дыхательных путей на

фоне уже существующего турбулентного потока

(табл. 22-2). В норме общее сопротивление ды-

хательных путей составляет 0,5-2 см вод. ст./л/с.

Наибольшее сопротивление создают бронхи сред-

него калибра (до 7 генерации). Сопротивление

крупных бронхов невелико из-за их большого диа-

метра, а мелких бронхов — вследствие значительной

суммарной площади поперечного сечения. Самые

распространенные причины повышенного сопро-

тивления дыхательных путей — бронхоспазм, об-

струкция бронхиальным секретом и отек слизистой

ТАБЛИЦА 22-2. Физические свойства некоторых

газовых смесей

Газовая смесь

Вязкость

Плотность

Плотность/

Вязкость

Кислород (100%)

1,11

1,11

1,00

N

2

O/O

2

(70 : 30)

0,89

1,41

1,59

Гелий/О

2

(80 : 20)

1,08

0,33

0,31

Значения вязкости и плотности газовых смесей выражены по

отношению к воздуху. (С разрешения. Из: Nunn J. F. Applied

Respiratory Physiology, 4 rd ed. Butterworths, 1993.)

(гл. 23), а также объем-зависимое и поток-зависи-

мое закрытие дыхательных путей.

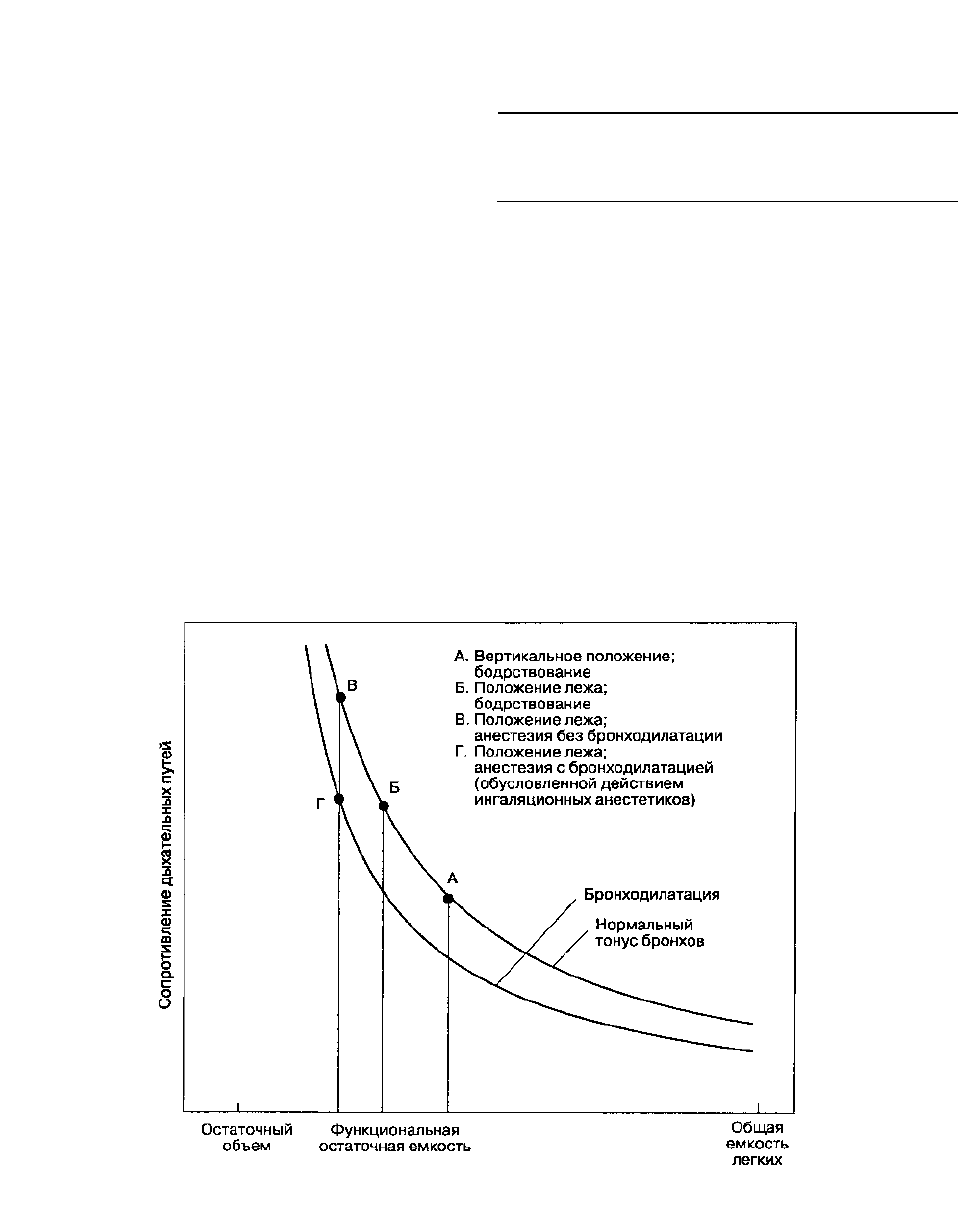

А. Объем-зависимое закрытие дыхательных

путей. При малых объемах легких отсутствие ра-

диальной эластической тяги увеличивает вклад

мелких дыхательных путей в формирование общего

сопротивления; сопротивление дыхательных путей

становится обратно пропорционально объему

легких (рис. 22-8). Увеличение объема легких за

счет положительного давления в конце выдоха

(ПДКВ) способно уменьшить сопротивление ды-

хательных путей.

Рис. 22-8. Зависимость сопротивления дыхательных путей от объема легких. (С разрешения. Из: Nunn J. F. Applied

Respiratory Physiology, 3rd ed. Butterworths, 1987.)

Б. Поток-зависимое закрытие дыхательных

путей.

Во время форсированного выдоха

трансму-ральное давление в дыхательных путях

может стать противоположным по направлению и

вызвать их закрытие (динамическая компрессия ды-

хательных путей). Динамическая компрессия

обусловлена двумя факторами: (1) положительным

внутриплевральным давлением и (2) большим

градиентом давления во внутригрудных ды-

хательных путях из-за повышения сопротивления

дыхательных путей. Последнее, в свою очередь,

связано с высоким (турбулентным) потоком газа и

низкими легочными объемами. Поэтому конечный

участок кривой "поток-объем" поэтому называется

независимым от усилия (рис. 22-9).

Участок дыхательных путей, в котором проис-

ходит динамическая компрессия, называется

точ-

кой равного давления.

Точка равного давления

находится дистальнее (ниже) бронхиол одиннад-

цатого порядка, где отсутствует хрящевая основа

дыхательных путей. При уменьшении объема легких

точка равного давления смещается по направ-

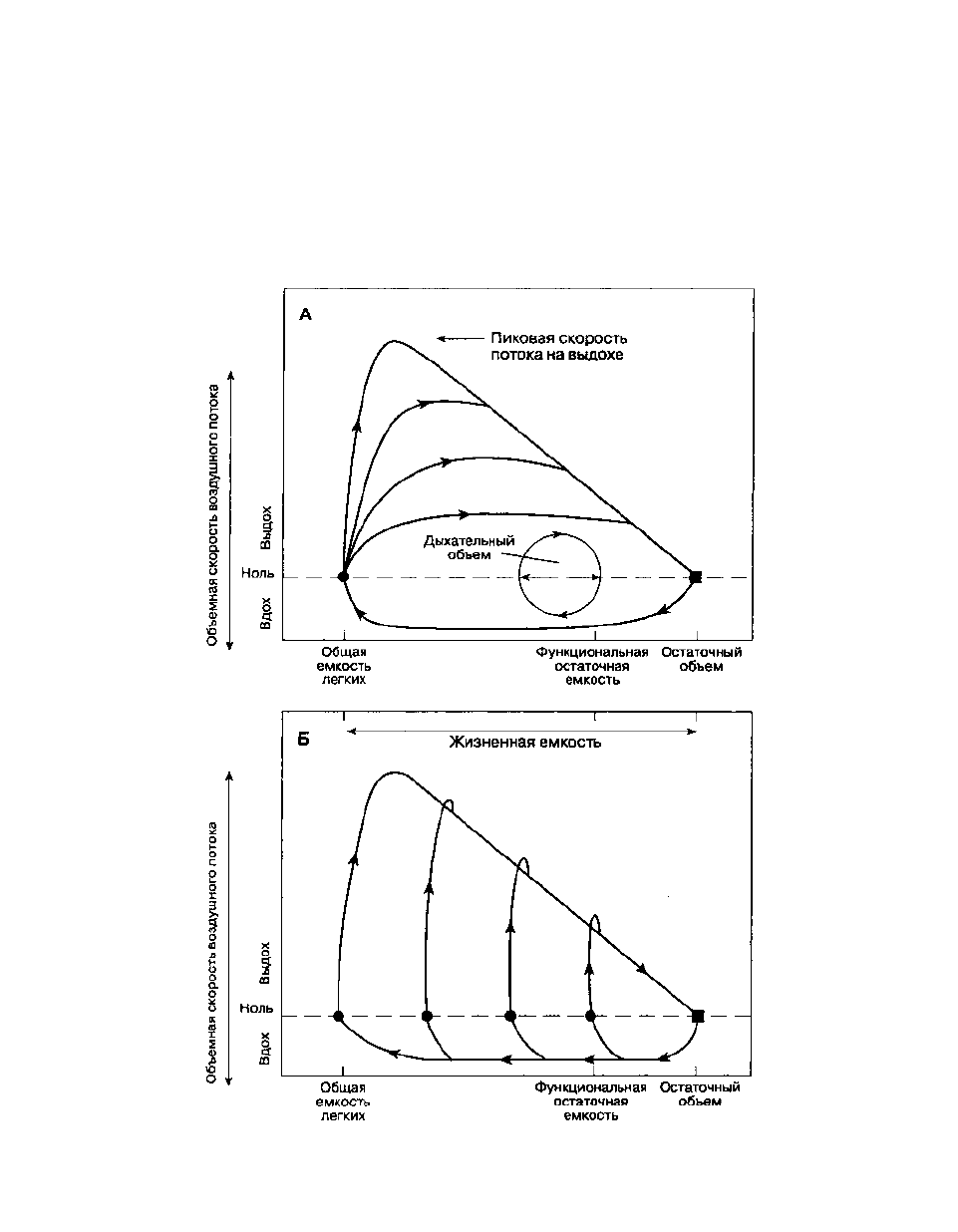

Рис. 22-9. Поток газа (А) при форсированном выдохе после максимального вдоха с различным усилием и (Б) с макси-

мальным усилием после вдохов различной глубины. Отметим, что окончательный поток выдоха не зависит от усилий

дыхательных мышц при любом исходном объеме легких. (С разрешения. Из: Nunn J. F. Applied Respiratory Physiology, 3rd

ed. Butterworths, 1987.)

лению к мелким дыхательным путям. Динамической

компрессии дыхательных путей способствуют

эмфизема и бронхиальная астма. Эмфизема харак-

теризуется разрушением эластических тканей,

обеспечивающих структурную опору мелких ды-

хательных путей. При бронхиальной астме

брон-хоконстрикция и отек слизистой оболочки

усугубляют закрытие дыхательных путей и

приводят к смене знака градиента

трансмурального давления на противоположный

(давление внутри бронхов становится меньше, чем

вокруг них). При динамической компрессии

пациенты заканчивают выдох преждевременно или

сжимают губы для повышения сопротивления

выдоху; оба маневра позволяют предотвратить

смену градиентов трансмурального давления и

уменьшить "захват" воздуха легкими (так

называемую "воздушную ловушку").

Преждевременное окончание выдоха приводит к

тому, что ФОБ начинает превышать нормальные

значения ("ауто-ПДКВ").

В. Форсированной жизненной емкостью лег-

ких называется жизненная емкость легких при мак-

симально сильном и быстром выдохе. Ее измерение

необходимо для оценки сопротивления дыхатель-

ных путей (рис. 22-10). Важный параметр — объем,

который испытуемый выдыхает за первую секунду

форсированного выдоха. Отношение объема форси-

рованного выдоха за первую секунду (00B

1

) к фор-

сированной жизненной емкости (ФЖЕЛ) отражает

степень обструкции бронхов. В норме QOB

1

/ ФЖЕЛ

составляет 80 %. И ОФВ

Ь

и ФЖЕЛ зависят от силы

выдоха, тогда как максимальная объемная скорость

потока в середине выдоха (МОС

25

_75%) °

т

усилия не

зависит, а потому является более достоверным

показателем обструкции.

Сопротивление тканей

Вязкоэластическое (фрикционное) сопротивление

тканей газовому потоку обычно недооценивают,

хотя оно может составлять половину величины об-

щего сопротивления дыхательных путей. Сопро-

тивление тканей — компонент неэластического со-

противления.

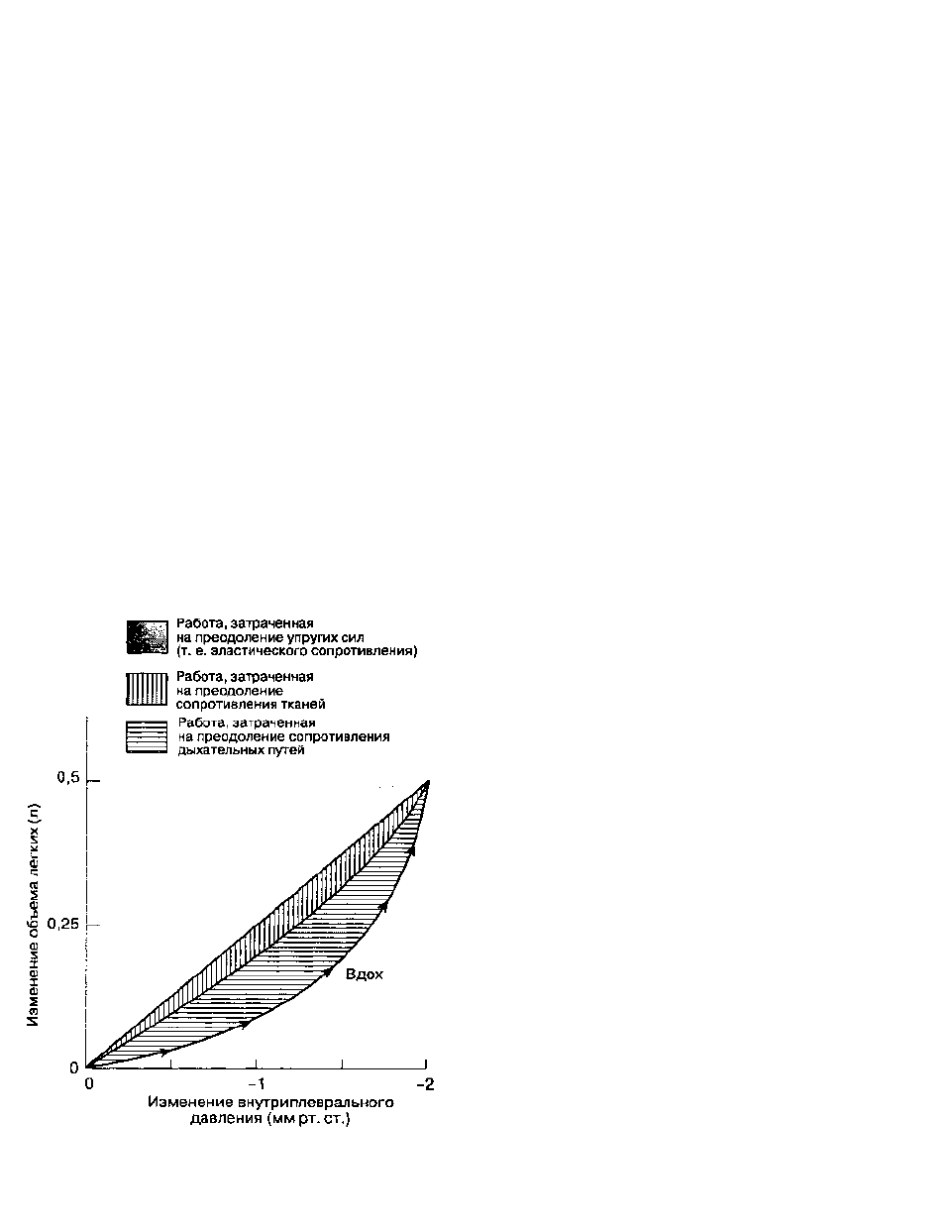

4. РАБОТА ДЫХАНИЯ

Выдох в норме полностью пассивен, поэтому об-

щая работа вдоха и выдоха выполняется мышцами

вдоха (главным образом диафрагмой). Для осуще-

ствления движения легких и грудной клетки при

дыхании необходимо преодолевать эластическое

сопротивление грудной клетки и легких, неэласти-

ческое сопротивление дыхательных путей газовому

потоку и сопротивление тканей.

Рис. 22-10. Кривая форсированного выдоха у здорового человека. Скорость форсированного выдоха (COB

25

?5%), также

называется максимальной скоростью потока в середине выдоха (МОС

2

5-75%)

Работу дыхания можно представить как произ-

ведение объема и давления (рис. 22-11). Во время

вдоха преодолевается и сопротивление дыхатель-

ных путей, и легочное эластическое сопротивле-

ние; около 50 % затрачиваемой на это энергии

накапливается в упругих структурах легких. Во

время выдоха накопленная потенциальная энергия

высвобождается, что позволяет преодолеть

сопротивление дыхательных путей. Увеличение

сопротивления вдоху или выдоху компенсируется

дополнительным усилием мышц вдоха. При

возрастании сопротивления выдоху физио-

логическая компенсаторная реакция заключается в

увеличении объема легких, вследствие чего ды-

хательный объем остается неизменным, тогда ФОБ

увеличивается. Избыток энергии, накопленный в

упругих структурах благодаря увеличению ФОБ,

идет на преодоление повышенного сопротивления

выдоху. Кроме того, при значительном

повышенном сопротивлении выдоху начинают

работать мышцы выдоха.

На работу дыхательной мускулатуры в норме

приходится всего 2-3 % потребляемого организмом

кислорода, но коэффициент полезного действия

при этом составляет только 10 %. А 90 % энергии

рассеивается в виде тепла (из-за эластического со-

Рис. 22-11.

Работа дыхания во время вдоха и ее состав-

ляющие. (С разрешения. Из: Guyton A. С. Textbook of

Medical Physiology, 7th ed. Saunders, 1986.)

противления и сопротивления воздушному потоку).

В патологических условиях, когда возрастает

нагрузка на диафрагму, эффективность работы ды-

хания прогрессивно снижается и мышечные сокра-

щения могут становиться дискоординированными;

более того, с некоторого момента весь дополнитель-

ный кислород, получаемый за счет увеличения вен-

тиляции, идет на покрытие соответствующего при-

роста работы дыхательных мышц.

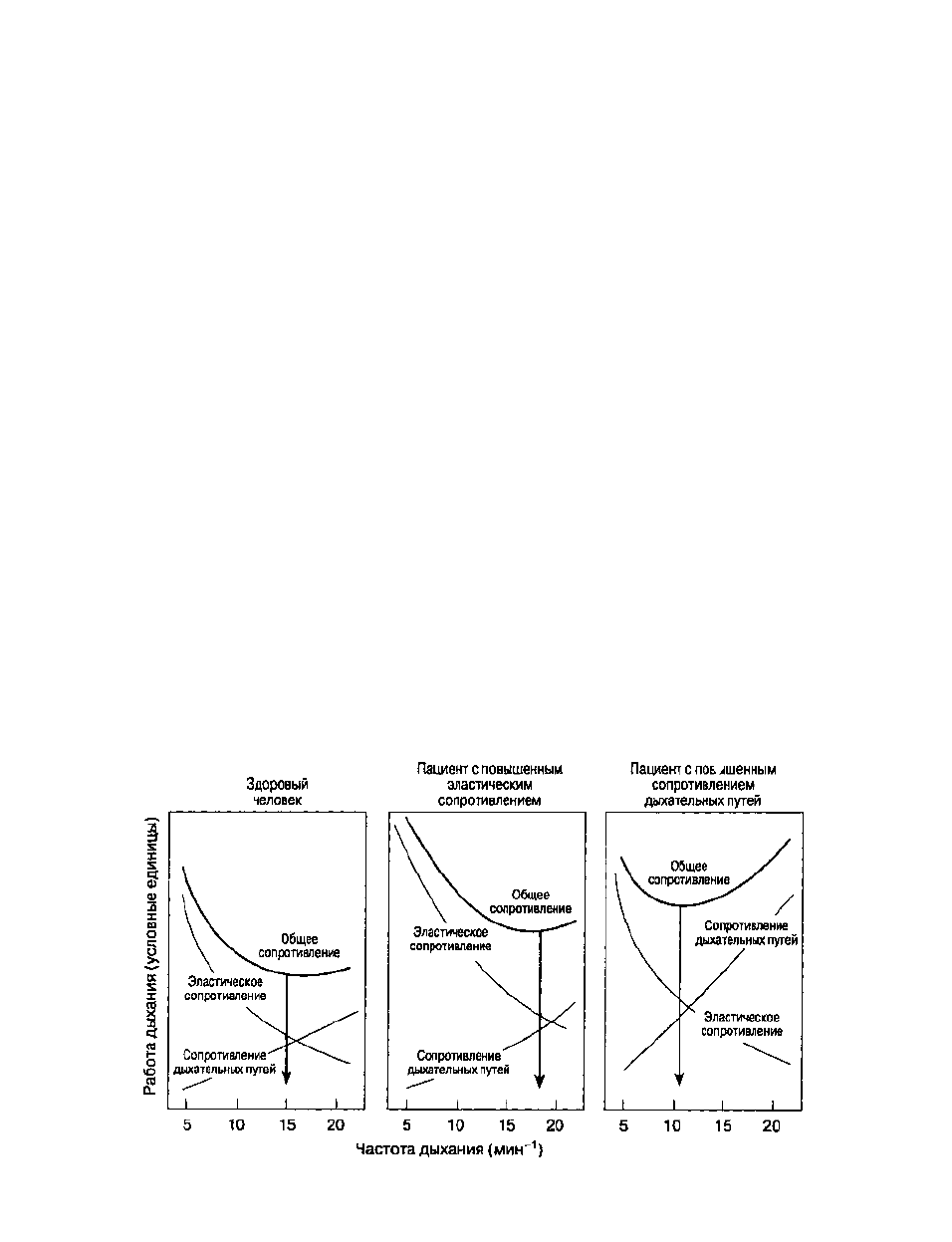

Работа, требуемая для преодоления эластичес-

кого сопротивления, возрастает по мере увеличения

дыхательного объема. Работа, необходимая для

преодоления сопротивления дыхателъных путей,

возрастает при увеличении частоты дыхания

(Увеличение частоты дыхания неизбежно влечет

за собой увеличение потока на выдохе.). Пациент

стремится уменьшить работу дыхания, изменяя в

зависимости от ситуации частоту дыхания и ды-

хательный объем (рис. 22-12). Для больных со сни-

женной растяжимостью легких характерно частое и

поверхностное дыхание, тогда как при увеличенном

сопротивлении дыхательных путей наблюдается,

наоборот, медленное и глубокое дыхание.

5. ВЛИЯНИЕ АНЕСТЕЗИИ НА МЕХАНИКУ

ДЫХАНИЯ

Влияние анестезии на легочные объемы и

растяжимость

Помимо снижения ФОБ вследствие перемещения

из вертикального в горизонтальное положение, ин-

дукция анестезии приводит к дополнительному

снижению ФОЕна 15-20 % (в среднем на 400мл).

Из-за утраты мышечного тонуса диафрагма в

конце выдоха оттесняется органами брюшной

полости значительно краниальнее, чем в нормаль-

ных условиях (рис. 22-13). Более высокое поло-

жение диафрагмы снижает объем легких, а также

растяжимость легких PI грудной клетки. Это

уменьшение ФОБ не зависит от глубины анестезии

и может сохраняться в течение нескольких часов

после ее окончания. При чрезмерном опускании

головной части тела (положение Тренделен-бурга,

наклон более 30°) происходит дальнейшее

снижение ФОБ, обусловленное возрастанием

внутригрудного объема крови. Индукция анестезии

у пациента в положении сидя, напротив, не

оказывает значительного эффекта на ФОБ. Введение

миорелаксантов не влияет на ФОБ у пациента,

находящегося в состоянии анестезии.

Воздействие анестезии на емкость закрытия

менее определенно. Под влиянием анестезии ФОБ и

емкость закрытия обычно уменьшаются в равной

степени. Таким образом, факторы риска повышен-

кого внутрилегочного шунтирования в условиях

анестезии те же, что и в состоянии бодрствова-

ния: к ним прежде всего относят пожилой возраст

пациента, ожирение и сопутствующие заболевания

легких.

Влияние анестезии на сопротивление

дыхательных путей

Можно было бы ожидать, что снижение ФОБ,

вызванное анестезией, приводит к увеличению со-

противления дыхательных путей. Однако этого,

как правило, не происходит, потому что широко

применяемые для поддержания анестезии ингаля-

ционные анестетики обладают

бронходилатирую-щими свойствами. Повышение

сопротивления дыхательных путей чаще

обусловлено западением языка, ларингоспазмом,

бронхоконстрикцией, обструкцией (бронхиальным

секретом, кровью, опухолью) или техническими

проблемами (недостаточно большой размер

интубационной трубки или коннектора,

неисправность клапанов наркозного аппарата,

обструкция дыхательного контура).

Влияние анестезии на работу дыхания

Возрастание работы дыхания при общей анестезии

чаще всего объясняется снижением растяжимости

легких и грудной клетки и, реже, повышением со-

противления дыхательных путей. Проблемы, свя-

занные с увеличением работы дыхания, решаются с

помощью ИВЛ.

Вентиляционно-перфузионные

отношения

1. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляция обычно измеряется как суммарный

объем выдоха за минуту (минутная вентиляция,

или минутный объем дыхания — V

min

, МОД). При

постоянном дыхательном объеме:

Минутный объем дыхания =

= Частота дыхания х Дыхательный объем.

У взрослого человека в состоянии покоя МОД равен

в среднем 5 л/мин.

Не вся газовая смесь, поступившая в легкие во

время вдоха, достигает альвеол; некоторое ее коли-

чество остается в дыхательных путях и выдыхается,

не подвергаясь обмену с альвеолярным газом. Эта

часть дыхательного объема (V

7

), не принимающая

участия в газообмене, называется мертвым

пространством (V

0

). Альвеолярная вентиляция

(V

A

) — это та часть газа, поступающего в легкие за

одну минуту, которая действительно принимает

участие в газообмене.

V

A

= 4flx (V

1

-V

0

).

Мертвое пространство включает объем дыха-

тельных путей, в которых не происходит газообмен

(анатомическое мертвое пространство), и объем

неперфузируемых альвеол (альвеолярное мертвое

пространство). Сумма анатомического и

альвеолярного мертвого пространства называет-

Рис. 22-12. Зависимость работы дыхания от частоты дыхания у здорового человека, у пациента с повышенным эласти-

ческим сопротивлением и у пациента с повышенным сопротивлением дыхательных путей. (С разрешения. Из: Nunn J. F.

Applied Respiratory Physiology, 3rd ed. Butterworths, 1987.)

Самостоятельное дыхание во время бодрствования

Самостоятельное дыхание в условиях анестезии

ствует объему мертвого пространства в милли-

литрах (1 фунт — 453 г.— Примеч. пер.). Объем

мертвого пространства может изменяться под

влиянием многих факторов (табл. 22-3).

Дыхательный объем у взрослых в среднем равен

450 мл (6 мл/кг), а отношение V

D

/V

T

в норме — 33 %.

Эта величина может быть подсчитана по

уравнению Бора:

V

D

/V

T

- (PACO

2

- РЕС0

2

)/РдС0

2

,

где РлСО

2

— альвеолярное напряжение углекислого

газа, a PnCO

2

— напряжение углекислого газа в сме-

шанном выдыхаемом воздухе. Это уравнение при-

менимо в клинике, если вместо РлСО

2

использовать

напряжение углекислого газа в артериальной крови

(PaCO

2

), так как они приблизительно равны между

собой, а в качестве PeCO

2

— среднюю величину

PcCO

2

, измеренную в течение нескольких минут.

Регионарные различия вентиляции в легких

Вне зависимости от положения тела альвеолярная

вентиляция в легких происходит неравномерно.

Правое легкое вентилируется лучше, чем левое (53 и

47 % соответственно), и нижерасположенные зоны

обоихлегких вентилируются лучше, чем вышераспо-

ложенные, так как в результате действия силы тя-

жести создается градиент внутриплевралъного (и,

соответственно, транспулъмоналъного) давления.

Внутриплевральное давление возрастает (стано-

вится менее отрицательным) на 1 см вод. ст. сверху

вниз на каждые 3 см протяженности легких. В ре-

зультате альвеолы из различных зон оказываются в

разных точках кривой легочной растяжимости

ИВЛ на фоне действия миорелаксантов

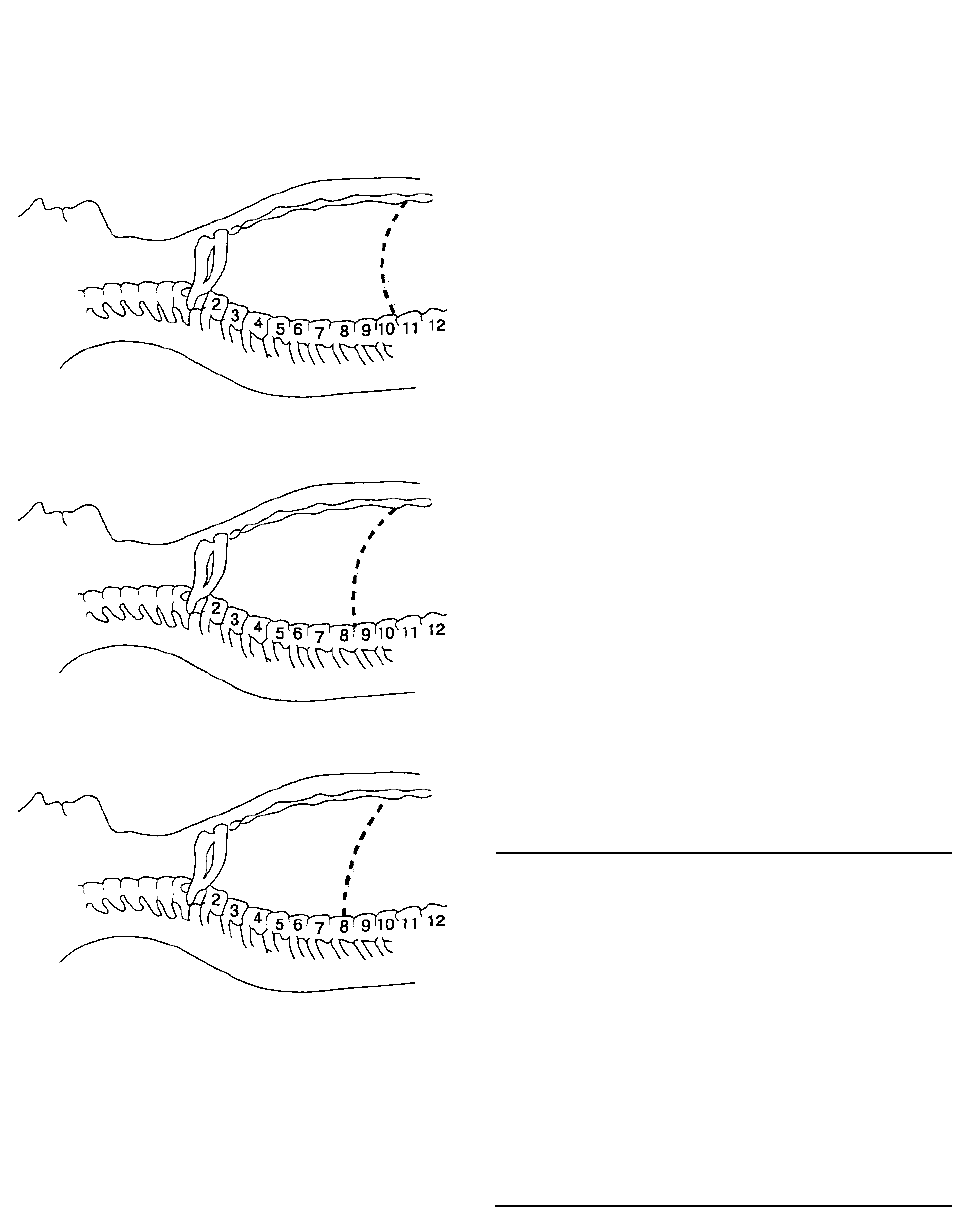

Рис. 22-13. Положение диафрагмы в конце выдоха (пре-

рывистая линия) при самостоятельном дыхании во время

бодрствования, при самостоятельном дыхании в ус-

ловиях анестезии и при ИВЛ на фоне действия миоре-

лаксантов. Заштрихованная зона показывает экскурсию

диафрагмы. (С разрешения. Из: Froese A. В., Bryan A. С.

Effects of anesthesia and paralysis on diaphragmatic mechanics

in man. Anesthesiology, 1974; 41: 242.)

ТАБЛИЦА 22-3. Факторы, влияющие на величину

мертвого пространства

Фактор

Эффект

Положение тела

Вертикальное

t

Лежа на спине

I

Состояние дыхательных путей

Шея разогнута

t

Шея согнута

i

Пожилой возраст

t

Установка воздуховода

1

ИВЛ

t

Лекарственные препараты

Холиноблокаторы

t

Легочный кровоток

Эмболия легочной артерии

t

Артериальная гипотония

t

Заболевания легких

t

ся физиологическим мертвым пространством.

В норме у взрослого человека при вертикальном

положении тела мертвое пространство равно 150 мл

(примерно 2 мл/кг) и практически состоит только из

анатомического мертвого пространства. Вес

человека в фунтах приблизительно соответ-

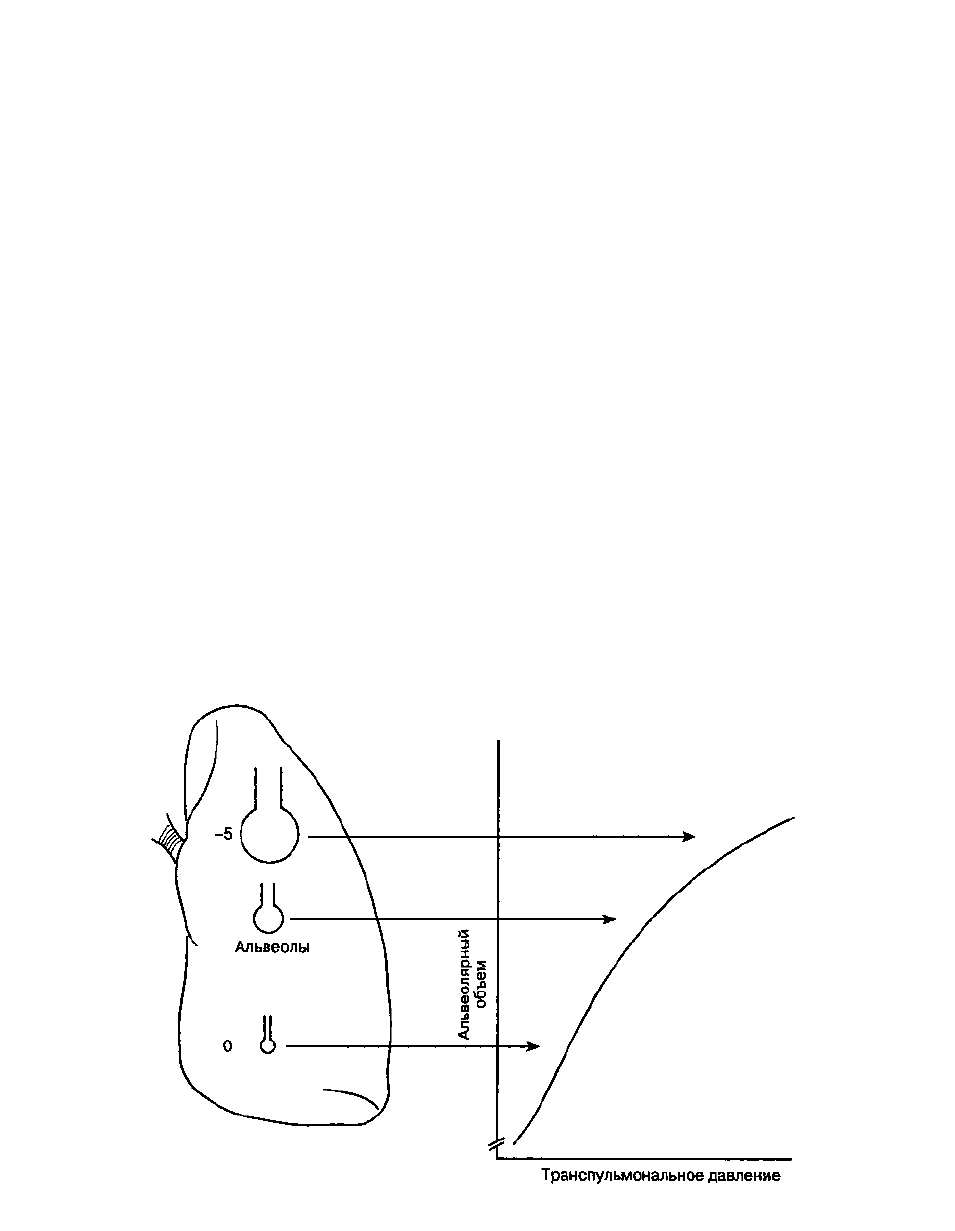

(рис. 22-14). Альвеолы в верхних отделах легких

из-за более высокого транспульмонального давления

расправлены почти максимально, относительно

нерастяжимы и значительно меньше увеличи-

ваются в объеме во время вдоха. И наоборот,

альвеолы в нижних отделах легких благодаря более

низкому транспульмональному давлению более ра-

стяжимы и больше увеличиваются во время вдоха.

Сопротивление дыхательных путей также спо-

собствует возникновению регионарных различий в

легочной вентиляции. Конечный альвеолярный

объем при вдохе определяется исключительно рас-

тяжимостью только в том гипотетическом случае,

если время вдоха не ограничено. В действительности

же время вдоха лимитировано частотой дыхания и

временем, необходимым для выдоха; следовательно,

слишком короткое время вдоха не позволит

альвеолам достичь ожидаемого объема. Кроме того,

заполнение альвеол воздухом происходит по

экспоненте, которая зависит как от растяжимости,

так и от сопротивления дыхательных путей.

Поэтому даже при нормальной продолжительности

вдоха изменения растяжимости или сопротивления

могут препятствовать полному расправлению

альвеол.

Постоянные времени

Расправление легких во время вдоха можно описать

математически с использованием постоянной

времени, т.

т = Общая растяжимость х

х Сопротивление дыхательных путей.

Время, соответствующее 1 г — это время, необхо-

димое для расправления альвеолы на 63 % от мак-

симального объема. Расправление на 99 % требует

времени, равного 4 т.

Регионарные различия в сопротивлении или

растяжимости не только влияют на расправление

альвеол, но могут стать причиной асинхронного

заполнения альвеол во время вдоха; некоторые

альвеолы продолжают заполняться и тогда, когда

из других альвеол газ уже начал выходить.

Если человек, не имеющий патологии органов

дыхания, будет дышать с максимальной частотой,

постоянные времени в регионах его легких изме-

нятся. При частом поверхностном дыхании верхние

отделы легких начинают вентилироваться лучше

нижних.

2. ЛЕГОЧНЫЙ KPOBOTOK

Из 5 л крови, протекающих через легкие за 1 мин, в

легочных капиллярах одномоментно находятся и

участвует в газообмене только 70-100 мл. Этот

небольшой объем крови образует на

альвеоло-ка-пиллярной мембране пленку

площадью 50-100 м

2

и толщиной в один эритроцит.

Кроме того, для обеспечения полноценного

газообмена каждый капилляр контактирует не с

одной, а с несколькими альвеолами.

Рис. 22-14. Влияние силы тяжести на растяжимость альвеол при вертикальном положении человека