Месяц Г.А. Импульсная энергетика и электроника

Подождите немного. Документ загружается.

560

Глава 28. Мощные импульсы рентгеновского излучения

исследований было проведено также для изучения влияния формы анода и катода

на параметры рентгеновских импульсов. При использовании таких трубок дли-

тельность импульсов составляла 1-10 мкс [6].

В дальнейшем в импульсной рентгенотехнике стали использовать двухэлектрод-

ные вакуумные рентгеновские трубки. На основе исследований Дайка с сотрудника-

ми [7] были разработаны отпаянные мношострийные импульсные трубки с авто-

электронной эмиссией (АЭЭ). Для получения микросекундных рентгеновских им-

пульсов авторы [5] использовали двухэлектродные вакуумные трубки и впервые

создали рентгеновские аппараты с рекордно высоким по тем временам напряжени-

ем - до 1,5 МВ. Они предполагали, что в таких трубках также имеет место автоэлек-

тронная эмиссия. Однако исследования, проведенные к настоящему времени, позво-

ляют сделать вывод, что в данном случае имел место новый вид эмиссии, получив-

ший название взрывной электронной эмиссии (ВЭЭ) [8] (см. главу 5).

Развитие представлений об этом виде эмиссии связано с двумя смежными

направлениями исследования: с одной стороны, с изучением закономерностей АЭЭ

при предельной плотности тока и перехода АЭЭ в вакуумную дугу, а с другой - с

выяснением последовательности развития вакуумного пробоя между макроскопи-

ческими электродами. После обстоятельного исследования ВЭЭ стало возможным

рассчитать динамические вольт-амперные характеристики рентгеновских трубок и

параметры рентгеновских импульсов, а также закономерности уноса массы метал-

ла с катода и анода. Это позволяет конструировать трубки с большим сроком служ-

бы и с учетом заданных параметров импульсов.

Важным этапом в развитии импульсной рентгенотехники явилось создание гене-

раторов мощных рентгеновских импульсов наносекундной длительности [9, 10].

В таких генераторах работают двухэлектродные трубки с взрывной эмиссией, а для

питания применяют мощные наносекундные импульсные генераторы. Используя

такие импульсы дли питания рентгеновских трубок, можно существенно уменьшить

габариты устройств из-за значительного увеличения электрической прочности изо-

ляции. Успех развития этой техники был в значительной мере обусловлен также дос-

тижениями в генерировании высоковольтных наносекундных импульсов [11].

Сейчас в рентгеновских аппаратах для получения мощных импульсов наиболее

широко применяют трубки с ВЭЭ. Если в первые годы своего существования им-

пульсные аппараты использовали главным образом для исследования быстропро-

текающих процессов, то сегодня их широко применяют в дефектоскопии сварных

соединений промышленных металлоконструкций в нестационарных условиях, в

медицинской диагностике, в структурном анализе вещества, в локации и других

областях науки и техники. Непрерывно совершенствуется элементная база выпус-

каемых промышленностью приборов (разрядники высокого давления, импульсные

конденсаторы, первичные коммутаторы).

Продолжаются исследования, задача которых - существенное сокращение дли-

тельности импульса и увеличение мощности излучения. Уже сейчас появились

лабораторные образцы импульсных рентгеновских генераторов субнаносекундного

диапазона (см. главу 31). Важное событие в развитии импульсной рентгеновской

техники - создание сверхмощных наносекундных устройств с энергией ускорен-

ных электронов 10

6

-10

7

эВ и током до 10

6

А. Обзор работ в этой области дан в [12].

Выдающаяся заслуга в разработке таких устройств принадлежит Мартину [10],

§28.2

О

физике

рентгеновского излучения

561

который является пионером в области создания сверхмощных рентгеновских гене-

раторов. Такие аппараты находят применение как для просвечивания, так и для

исследования воздействия сверхмощного излучения на различные объекты, поэто-

му все это способствовало развитию техники сильноточных пучков.

В этой главе мы рассмотрим только два типа мощных наносекундных импульс-

ных рентгеновских генераторов. Один - это малогабаритные системы с мощно-

стью в импульсе 10

7

-ь10

9

Вт, с напряжением до 100-^500 кВ и длительностью им-

пульсов 10~

9

-И0"

8

с. Другой - сверхмощные рентгеновские устройства с мощно-

стью в импульсе до 10

и

-н10

13

Вт, напряжением до 10

7

В и длительностью импульса

10~

8

-И0~~

7

с. Первые используются в научных исследованиях, в дефектоскопии, в

медицине, в процессах стерилизации микроорганизмов и т.д., а вторые - для рент-

генографирования мощных взрывных процессов и для исследования воздействия

сверхмощного излучения на различные объекты.

§ 28.2 О физике рентгеновского излучения

Рентгеновское излучение представляет собой электромагнитные колебания в

диапазоне от 10

2

до 10~

5

нм. Рентгеновское излучение возбуждается методом бом-

бардировки твердотельной мишени пучком электронов высокой энергии. В извест-

ных современных устройствах для получения мощных рентгеновских импульсов

максимальная энергия электронов достигает 30 МэВ. Проникая внутрь мишени,

электроны рассеиваются, т.е. отклоняются от первоначального направления дви-

жения и теряют свою энергию. При энергии электронов

IV

< 10 МэВ потери энер-

гии электронами складываются из ионизационных и радиационных потерь. Иони-

зационные потери обусловлены неупругими столкновениями электронов, бомбар-

дирующих мишень, с ее атомами. Энергия электронов при этом расходуется на

возбуждение и ионизацию атомов, а также на возбуждение коллективных плазмен-

ных колебаний свободных электронов вещества мишени.

В каждом отдельном столкновении с атомом электрон затрачивает на иониза-

цию энергию порядка 10 эВ. Однако возможны акты, в которых потери достигают

единиц и десятков килоэлектронвольт. Происходит это тогда, когда обладающий

достаточной энергией электрон пучка вызывает ионизацию атома мишени в одной

из внутренних оболочек. Заполнение образовавшейся вакансии при переходе элек-

трона из внешних оболочек сопровождается испусканием фотона рентгеновского

излучения. Энергия фотона 8 =

АЕ,

где АЕ - соответствующее этому переходу

изменение энергии атома. Рентгеновское излучение, испускаемое атомом при за-

мещении электронов, удаленных из внутренних оболочек, электронами из внеш-

них оболочек, называется характеристическим.

Радиационные потери возникают в результате торможения электронов в куло-

новском поле атомных ядер. Торможение - процесс движения с отрицательным

ускорением, а согласно классической электродинамике ускоренно движущиеся

заряженные частицы излучают в окружающее пространство электромагнитные

волны. Следовательно, электроны, бомбардирующие мишень, должны терять часть

своей энергии в виде электромагнитного излучения. Так возникает тормозное

рентгеновское излучение, имеющее непрерывный спектр. Он содержит фотоны

различной энергии от 0 до е

макс

= Щ), где Щ - начальная кинетическая энергия

36. Месяц Г.А.

562

Глава 28. Мощные импульсы рентгеновского излучения

электрона. Фотон с энергией е

макс

характеризуется длиной волны А,

мин

=кс/№

0

,

или А,

мин

=

кс1е11.

В этом соотношении V - ускоряющая электроны разность по-

тенциалов; е - заряд электрона; И - постоянная Планка. После подстановки чис-

ленных значений Л, с и е в формулы для А,

мин

имеем:

г--*.

где Щ) выражено в кэВ; V-в кВ;

А,

мин

- в нм.

Средние радиационные потери на единицу длины пути определяются из соот-

ношения:

'<3№\

-т- =>^пФрад, (28.2)

/рад

где п - число атомов в 1 см

3

; =

Ц

г

+

тс

2

\ тс

2

=0,511 МэВ - энергия покоя

электрона; т - масса электрона; Ф

рад

- сечение радиационных потерь, см

2

[13],

которое существенно зависит от степени экранирования кулоновского поля ядер

атомными электронами. Для релятивистской энергии при т

0

с

2

<

<

\Ъ1тс

2

2~

т

,

когда экранированием можно пренебречь, имеем:

4"

Ф

рад

=5,8.10"

28

2(2 +

1)

41п2

При >137/яс

2

2Г"

1/3

(случай полного экранирования):

2

Ф

рад

=5,8.10"

28

2(2 + $)

41П(1832"

1/3

)+

9

(28.3)

(28.4)

где 2 - порядковый номер в таблице Менделеева, \ = 1,2ч-1,4 - поправка, учиты-

вающая тормозное излучение в поле атомных электронов; в предыдущей формуле

она равна единице.

При малой энергии электронов радиационные потери существенно меньше

ионизационных; при некотором значении энергии IV = потери на тормозное

излучение и ионизацию становятся равными; а при Ж> преобладают радиаци-

онные потери. Значение критической энергии МэВ, определяется приближен-

ным соотношением:

1600тс

2

пг

800

ИЛИ ЩП «

2 ** 2

« - или Ж

кр

« —. (28.5)

Например, для вольфрама с порядковым номером 2 = 74, который широко

применяют в качестве материала мишеней импульсных рентгеновских трубок,

Жкр« И МэВ.

С ростом энергии электронов ионизационные потери сначала убывают, затем

медленно увеличиваются. Для вольфрамовой мишени минимум потерь соответст-

вует энергии

Ж

«1 МэВ; для алюминия - Ж «1,5 МэВ. Радиационные потери

практически не зависят от энергии электронов в области Ж

<

тс

2

и монотонно

увеличиваются с ростом Ж в области большой энергии.

Итак, при бомбардировке мишени пучком ускоренных электронов одновремен-

но возбуждается рентгеновское излучение двух видов - тормозное, имеющее не-

прерывный спектр, и характеристическое - с линейчатым спектром. Природа их

возникновения принципиально различна: тормозное излучение испускают сами

§28.2 О физике

рентгеновского излучения

563

бомбардирующие электроны, характеристическое - ионизованные во внутренних

оболочках атомы мишени при возвращении в нормальное состояние.

При большой энергии электронов мощность тормозного излучения существен-

но больше, чем характеристического. Поэтому об импульсном аппарате можно

говорить как об источнике мощных импульсов тормозного излучения. Однако под-

бором условий эксперимента (ускорение электронов до сравнительно небольшой

энергии; использование легкоатомных мишеней, фильтрация излучения) можно

добиться получения импульсов характеристического излучения более мощных,

чем импульсы сопутствующего тормозного излучения. Импульсное характеристи-

ческое излучение используют в технике, в частности при проведении рентгеност-

рукгурных исследований.

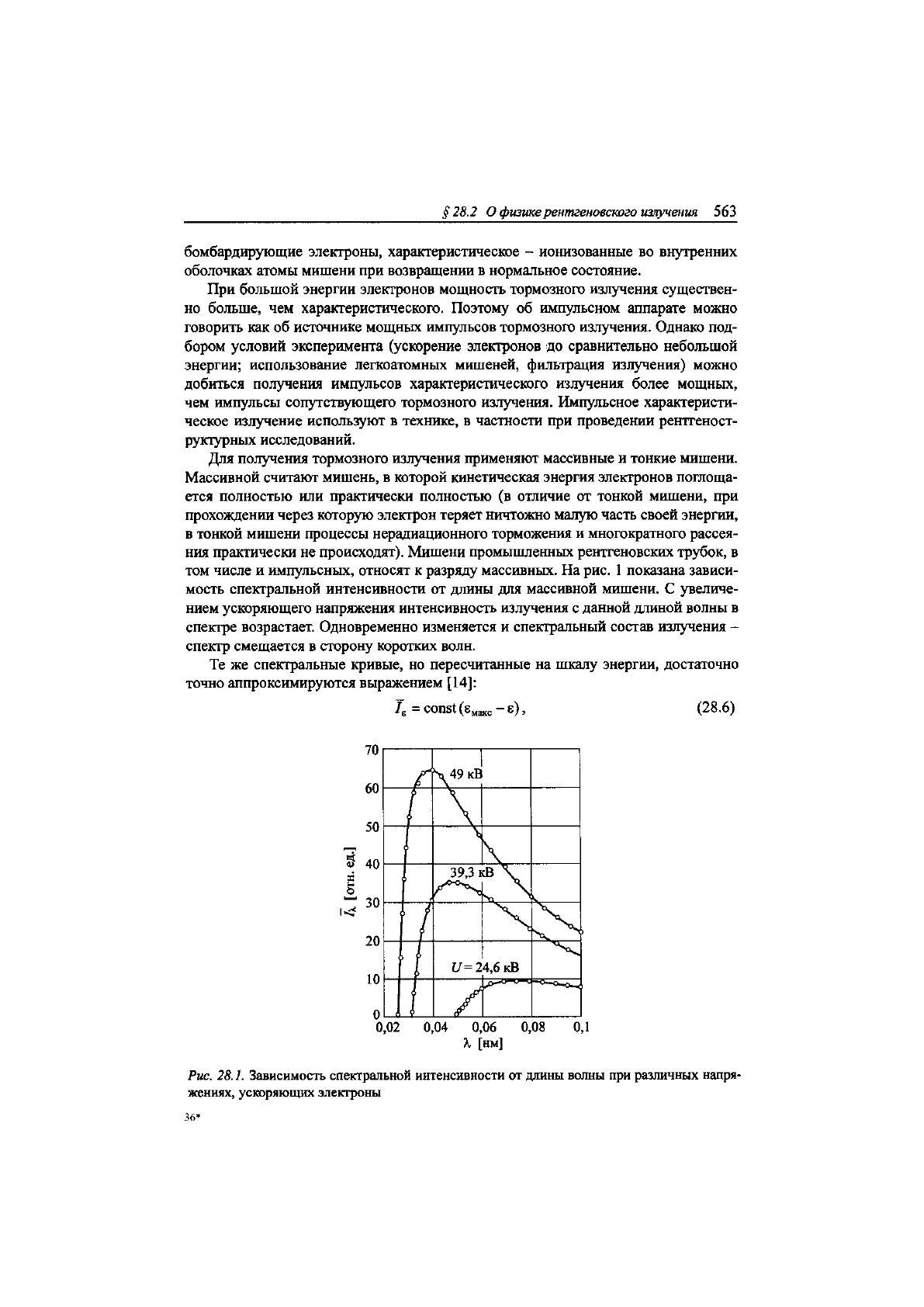

Для получения тормозного излучения применяют массивные и тонкие мишени.

Массивной считают мишень, в которой кинетическая энергия электронов поглоща-

ется полностью или практически полностью (в отличие от тонкой мишени, при

прохождении через которую электрон теряет ничтожно малую часть своей энергии,

в тонкой мишени процессы нерадиационного торможения и многократного рассея-

ния практически не происходят). Мишени промышленных рентгеновских трубок, в

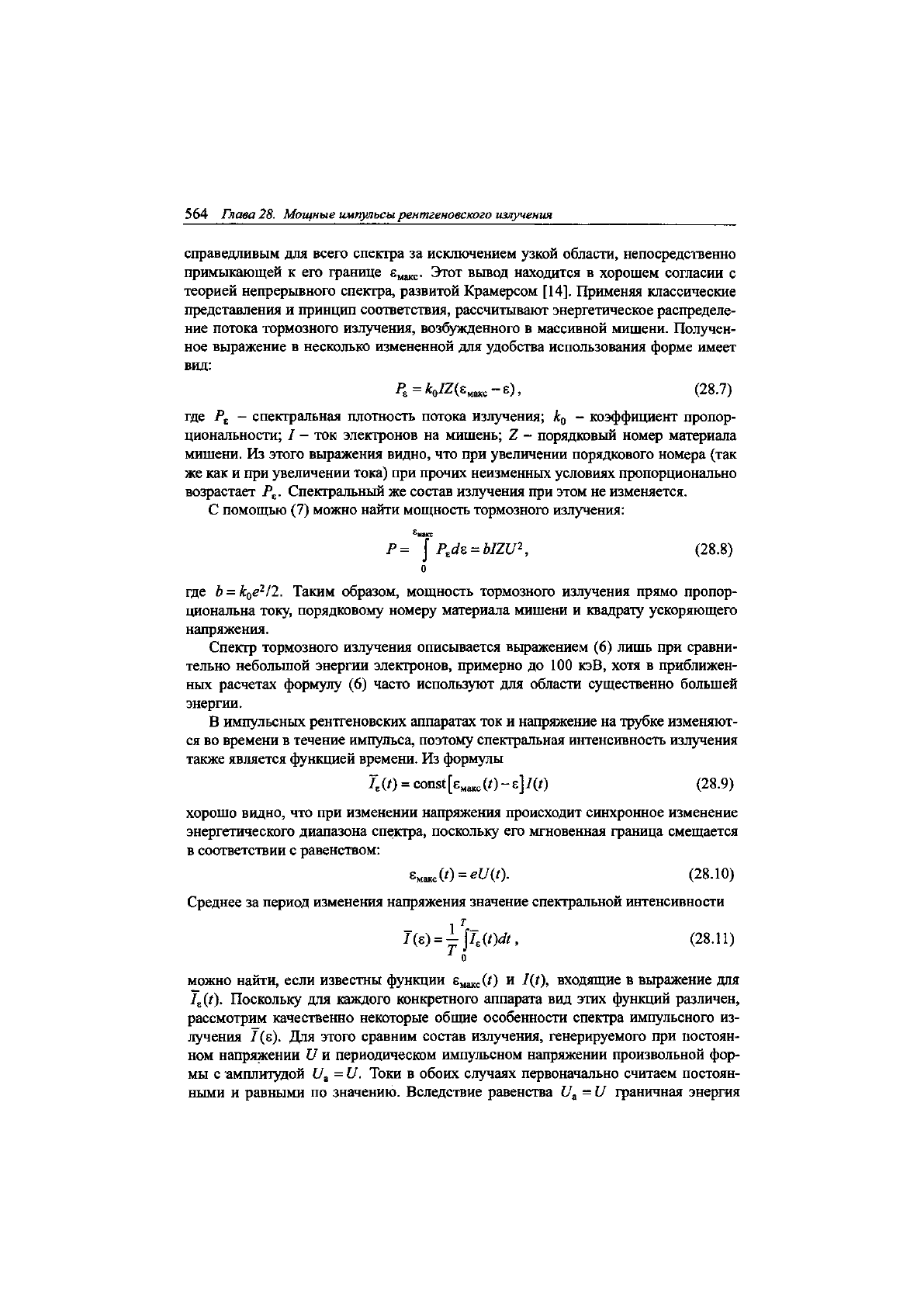

том числе и импульсных, относят к разряду массивных. На рис. 1 показана зависи-

мость спектральной интенсивности от длины для массивной мишени. С увеличе-

нием ускоряющего напряжения интенсивность излучения с данной длиной волны в

спектре возрастает. Одновременно изменяется и спектральный состав излучения -

спектр смещается в сторону коротких волн.

Те же спектральные кривые, но пересчитанные на шкалу энергии, достаточно

точно аппроксимируются выражением [14]:

7

8

=

сопз*

(е

макс

- б), (28.6)

X [им]

Рис. 28.1. Зависимость спектральной интенсивности от длины волны при различных напря-

жениях, ускоряющих электроны

36*

564

Глава

28.

Мощные

импульсы

рентгеновского излучения

справедливым для всего спектра за исключением узкой области, непосредственно

примыкающей к его границе е

макс

. Этот вывод находится в хорошем согласии с

теорией непрерывного спектра, развитой Крамерсом [14]. Применяя классические

представления и принцип соответствия, рассчитывают энергетическое распределе-

ние потока тормозного излучения, возбужденного в массивной мишени. Получен-

ное выражение в несколько измененной для удобства использования форме имеет

вид:

Р

е

=аде

макс

-е), (28.7)

где Р

г

- спектральная плотность потока излучения; к

0

- коэффициент пропор-

циональности; / - ток электронов на мишень; 2 - порядковый номер материала

мишени. Из этого выражения видно, что при увеличении порядкового номера (так

же как и при увеличении тока) при прочих неизменных условиях пропорционально

возрастает

Р

г

.

Спектральный же состав излучения при этом не изменяется.

С помощью (7) можно найти мощность тормозного излучения:

е

макс

р= | Р^г = ыт

2

, (28.8)

о

где

Ь

=

к

0

е

2

/2.

Таким образом, мощность тормозного излучения прямо пропор-

циональна току, порядковому номеру материала мишени и квадрату ускоряющего

напряжения.

Спектр тормозного излучения описывается выражением (6) лишь при сравни-

тельно небольшой энергии электронов, примерно до 100 кэВ, хотя в приближен-

ных расчетах формулу (6) часто используют для области существенно большей

энергии.

В импульсных рентгеновских аппаратах ток и напряжение на трубке изменяют-

ся во времени в течение импульса, поэтому спектральная интенсивность излучения

также является функцией времени. Из формулы

7

е

(0 = соп8ф

макс

(0-е]/(/) (28.9)

хорошо видно, что при изменении напряжения происходит синхронное изменение

энергетического диапазона спектра, поскольку его мгновенная граница смещается

в соответствии с равенством:

е

М

акс (0

=

еЩ1).

(28.10)

Среднее за период изменения напряжения значение спектральной интенсивности

Т(е) = ^]шЛ, (28.11)

1

о

можно найти, если известны функции е

макс

(/) и /(0, входящие в выражение для

7

е

(/). Поскольку для каждого конкретного аппарата вид этих функций различен,

рассмотрим качественно некоторые общие особенности спектра импульсного из-

лучения 7(е). Для этого сравним состав излучения, генерируемого при постоян-

ном напряжении II и периодическом импульсном напряжении произвольной фор-

мы с "амплитудой 11

а

= II. Токи в обоих случаях первоначально считаем постоян-

ными и равными по значению. Вследствие равенства 11

й

=11 граничная энергия

§28.2

О

физике

рентгеновского излучения

565

фотонов е

макс

в спектре при импульсном и постоянном напряжении будет одна и

та же. Однако в целом излучение, генерируемое при постоянном напряжении, бу-

дет более коротковолновым, чем при импульсном. Это различие объясняется тем,

что в последнем случае в течение большего или меньшего промежутка времени

излучение возникает при мгновенных значениях напряжения, меньших амплитуд-

ного. В реальных условиях эта разница в составе излучения является особенно

резкой. Дело в том, что ток, проходящий через импульсную трубку, не является

постоянным. Большой мгновенный ток проходит через трубку, когда напряжение

на ней, достигнув максимума, уменьшается. При максимальном же напряжении

ток сравнительно невелик. Таким образом, некоторый промежуток времени - когда

напряжение имеет пониженное значение, а ток является большим - трубка генери-

рует очень интенсивное длинноволновое излучение. Этими обстоятельствами объ-

ясняется тот факт, что в сопоставимых условиях тормозное излучение импульсных

установок является менее коротковолновым по сравнению с излучением аппара-

тов, работающих на постоянном напряжении.

Эффективность преобразования мощности, выделяемой пучком электронов

на мишени, в мощность тормозного излучения характеризуется радиационным

кпд г\ =

Ь

0

Ш

0

.

По экспериментальным данным Ь

0

= (0,8±0,2)-10~

6

кэВ

-1

при

IV< 200 кэВ. При дальнейшем увеличении энергии линейная зависимость г| от

Щ не сохраняется и кпд возрастает медленнее. В области низкой энергии элек-

тронов радиационный кпд имеет очень малые значения - от долей до единиц

процентов. В массивной мишени практически вся кинетическая энергия элек-

тронов после промежуточных процессов преобразуется в теплоту. С ростом Щ

увеличивается доля энергии, теряемой на излучение; кпд возрастает. При очень

высокой энергии кпд достигает десятков процентов. Например, для свинцовой

мишени при Щ = 40 МэВ кпд равен 60%, а при Щ = 100 МэВ - 75%.

Рассмотрим угловое распределение интенсивности тормозного излучения.

Характер распределения зависит от энергии электронов, толщины и рода мате-

риала мишени. В тонкой мишени электроны пучка при торможении практически

не отклоняются от первоначального направления движения. Этот случай легче

поддается теоретическому анализу, чем торможение электронов в массивной

мишени, где их траектории резко отличаются от прямолинейных вследствие рас-

сеяния. Для медленных электронов, когда Р =

1>/С«С1

(V - скорость электрона,

с - скорость света), и тонкой мишени угловое распределение интенсивности в

рамках классической теории определяется множителем 8т

2

д. Максимум интен-

сивности соответствует направлению, составляющему угол д

маК

с

=

90° с направ-

лением пучка электронов. Для углов 0 и 180° I- 0. По мере увеличения энергии

электронов угол д

маК

с уменьшается. Например, при Щ = 35 кэВ (Р « 0,35) изме-

ренное значение угла $

маК

с близко к 55°, что находится в хорошем согласии с

расчетами Зоммерфельда; при Щ = 250 кэВ (Р « 0,75) эксперимент дает

О

М

акс«

16°. В области очень высокой энергии практически все излучение элек-

тронов сосредоточено в пределах достаточно малого телесного угла. Для крайне-

го релятивистского случая (Ж

0

» тс

2

) кинетическая угловая расходимость пучка

излучения имеет значение порядка тс

2

1Щ. Если мишень недостаточно тонкая

(А >0,01г

0

), то вследствие многократного рассеяния электронов угол раствора

оказывается больше указанного значения.

566

Глава 28. Мощные импульсы рентгеновского излучения

$ [град]

Рис. 28.2. Результаты измерения углового распределения интенсивности тормозного излуче-

ния при Щ = 10 МэВ для тонких мишеней из алюминия и вольфрама

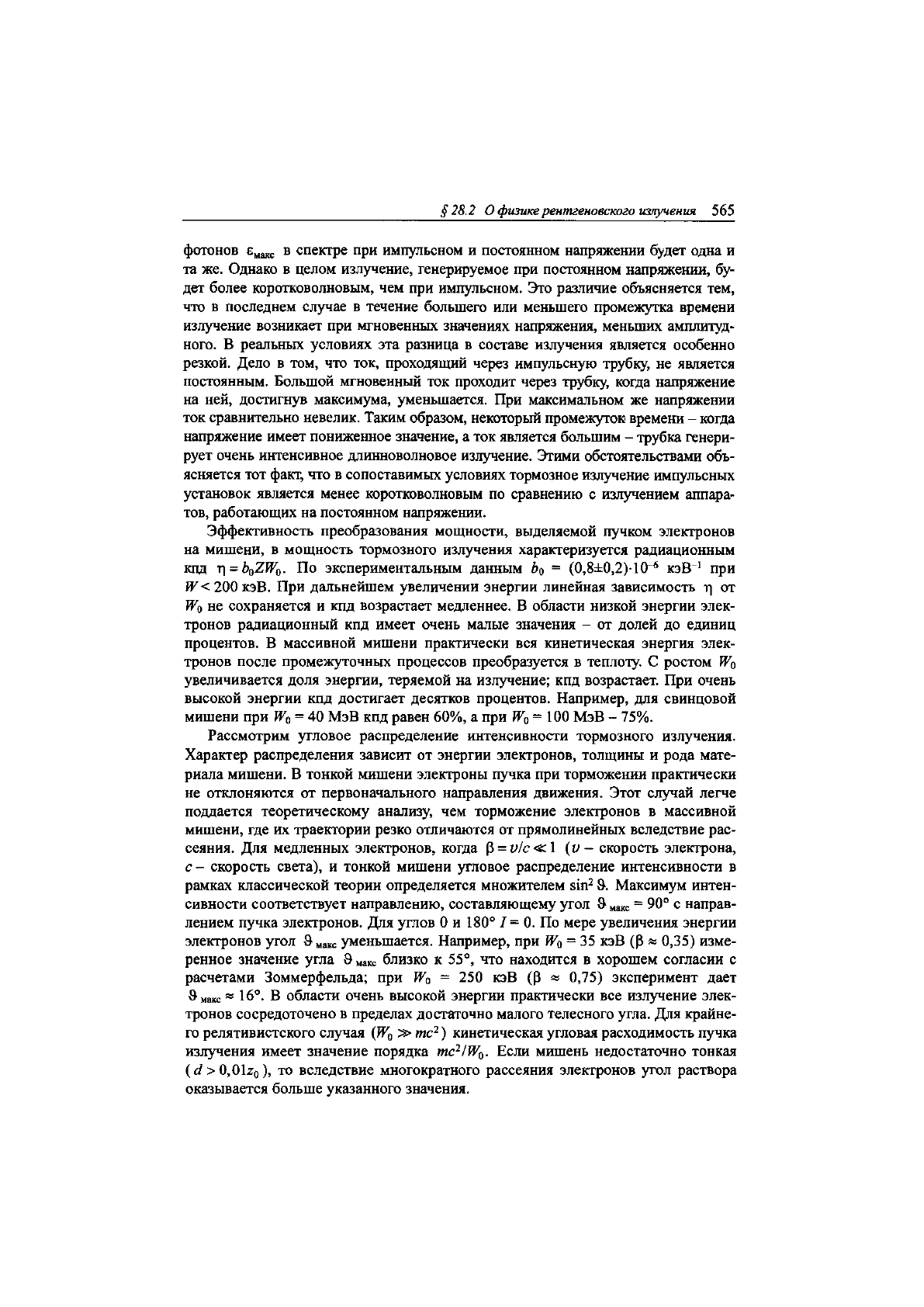

На рис. 2 приведены результаты измерения углового распределения интен-

сивности тормозного излучения [14]. Толщина мишеней составляла 0,85 (А1) и

0,13 мм (XV). Из результатов видна резкая направленность тормозного излучения

при этой энергии. Уже для углов в несколько градусов интенсивность пучка излу-

чения оказывается значительно меньше экстремального значения. Для алюминие-

вой мишени при & = 10° она в 4, а для вольфрамовой - в 2,5 раза меньше, чем на

оси конуса. Локализация излучения в пространстве при более высокой энергии

электронов характеризуется следующими экспериментальными данными, получен-

ными на бетатроне: /($)/7(0) = 0,5 и 0,2 при =100 МэВ для углов 1° и 8° со-

ответственно.

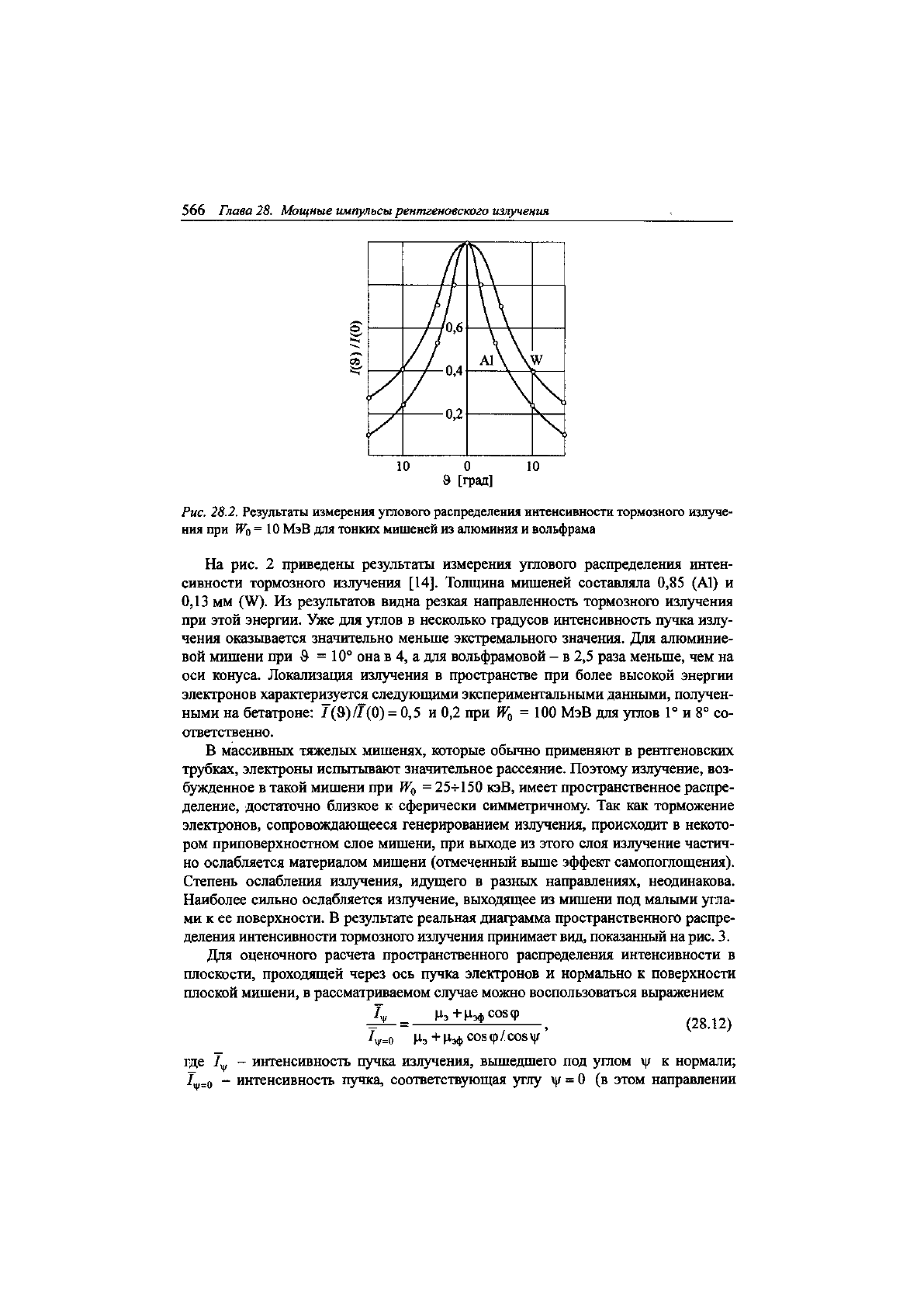

В массивных тяжелых мишенях, которые обычно применяют в рентгеновских

трубках, электроны испытывают значительное рассеяние. Поэтому излучение, воз-

бужденное в такой мишени при =

25-И 50

кэВ, имеет пространственное распре-

деление, достаточно близкое к сферически симметричному. Так как торможение

электронов, сопровождающееся генерированием излучения, происходит в некото-

ром приповерхностном слое мишени, при выходе из этого слоя излучение частич-

но ослабляется материалом мишени (отмеченный выше эффект самопоглощения).

Степень ослабления излучения, идущего в разных направлениях, неодинакова.

Наиболее сильно ослабляется излучение, выходящее из мишени под малыми угла-

ми к ее поверхности. В результате реальная диаграмма пространственного распре-

деления интенсивности тормозного излучения принимает вид, показанный на рис. 3.

Для оценочного расчета пространственного распределения интенсивности в

плоскости, проходящей через ось пучка электронов и нормально к поверхности

плоской мишени, в рассматриваемом случае можно воспользоваться выражением

Цз+ЦзфСОЗф ^

(2812)

/„-О Щ+ШфС08ф/С08\|/

где /у - интенсивность пучка излучения, вышедшего под углом у к нормали;

Г^о - интенсивность пучка, соответствующая углу \|/ = 0 (в этом направлении

§28.2 О физике

рентгеновского излучения

567

90

О10° 0°

10°

9ро

100 80 60 40 0 40 60 80 100 [%]

Рис. 28.3. Диаграмма пространственного распределения интенсивности тормозного излуче-

ния для массивной мишени при Щ - 70 кэВ

интенсивность максимальна); <р - угол между нормалью и пучком электронов;

Цэф - линейный эффективный коэффициент ослабления тормозного излучения в

мишени; ц

э

- линейный коэффициент в экспоненциальном законе ослабления пуч-

ка электронов (закон Ленарда). Для электронов с кинетической энергией

Ж

0

(кэВ)

ц

э

(см

-1

) можно вычислить по формуле:

где р - плотность материала мишени.

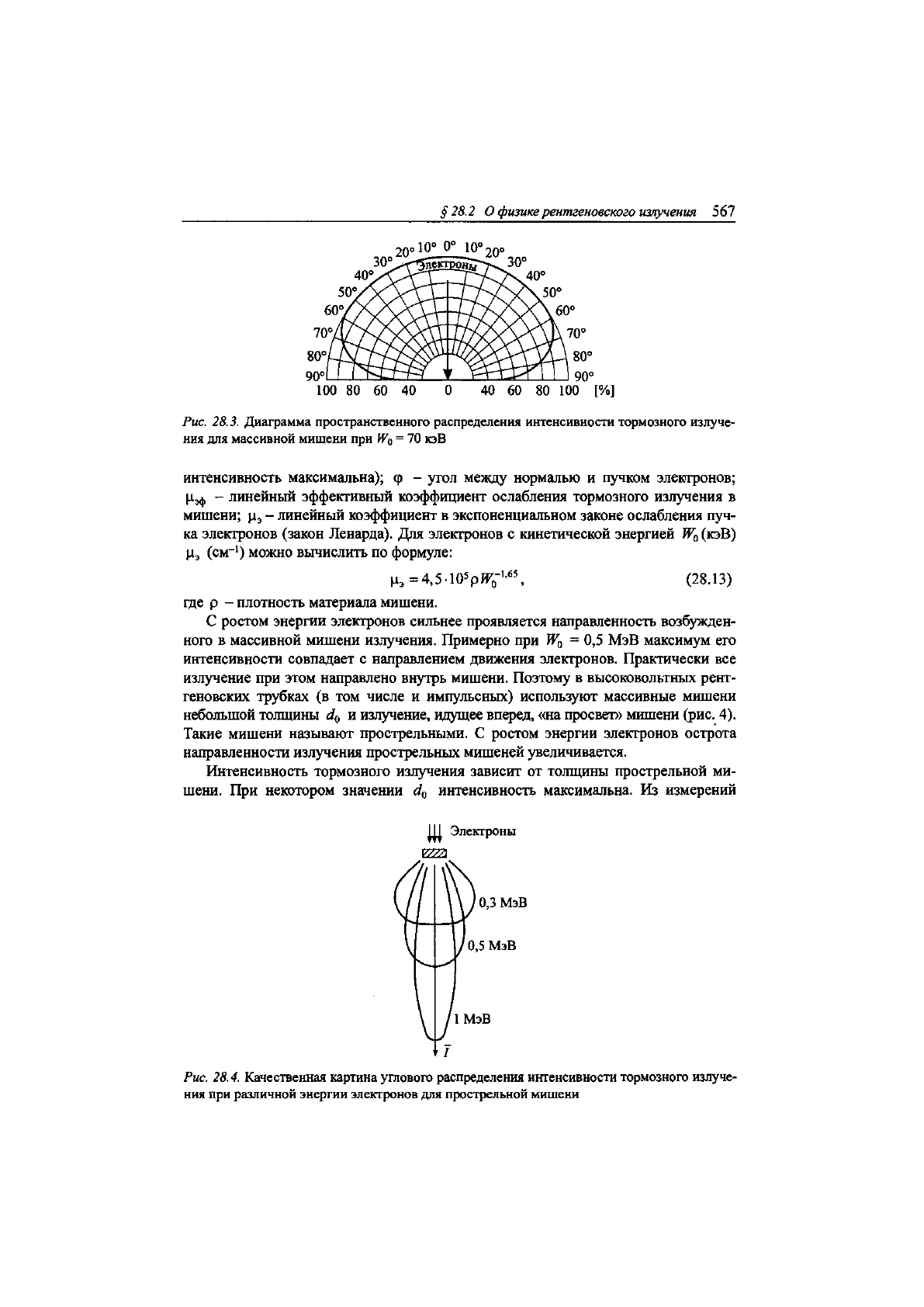

С ростом энергии электронов сильнее проявляется направленность возбужден-

ного в массивной мишени излучения. Примерно при = 0,5 МэВ максимум его

интенсивности совпадает с направлением движения электронов. Практически все

излучение при этом направлено внутрь мишени. Поэтому в высоковольтных рент-

геновских трубках (в том числе и импульсных) используют массивные мишени

небольшой толщины с/

0

и излучение, идущее вперед, «на просвет» мишени (рис. 4).

Такие мишени называют прострельными. С ростом энергии электронов острота

направленности излучения прострельных мишеней увеличивается.

Интенсивность тормозного излучения зависит от толщины прострельной ми-

шени. При некотором значении с/

0

интенсивность максимальна. Из измерений

ц

э

=4,5.Ю

5

рЖ

0

-1,65

(28.13)

Щ Электроны

У77Л

' \ )

0,3

МэВ

/0,5 МэВ

1 МэВ

I

Рис. 28.4. Качественная картина углового распределения интенсивности тормозного излуче-

ния при различной энергии электронов для прострельной мишени

568

Глава

28.

Мощные импульсы рентгеновского излучения

тормозного излучения, выполненных на циклическом резонансном ускорителе

электронов - микротроне, видно, что при Щ = 5-ИО МэВ оптимальная толщина

вольфрамовой мишени с1

0

«1 мм. Это значение соответствует приблизительно

0,3 радиационной длины.

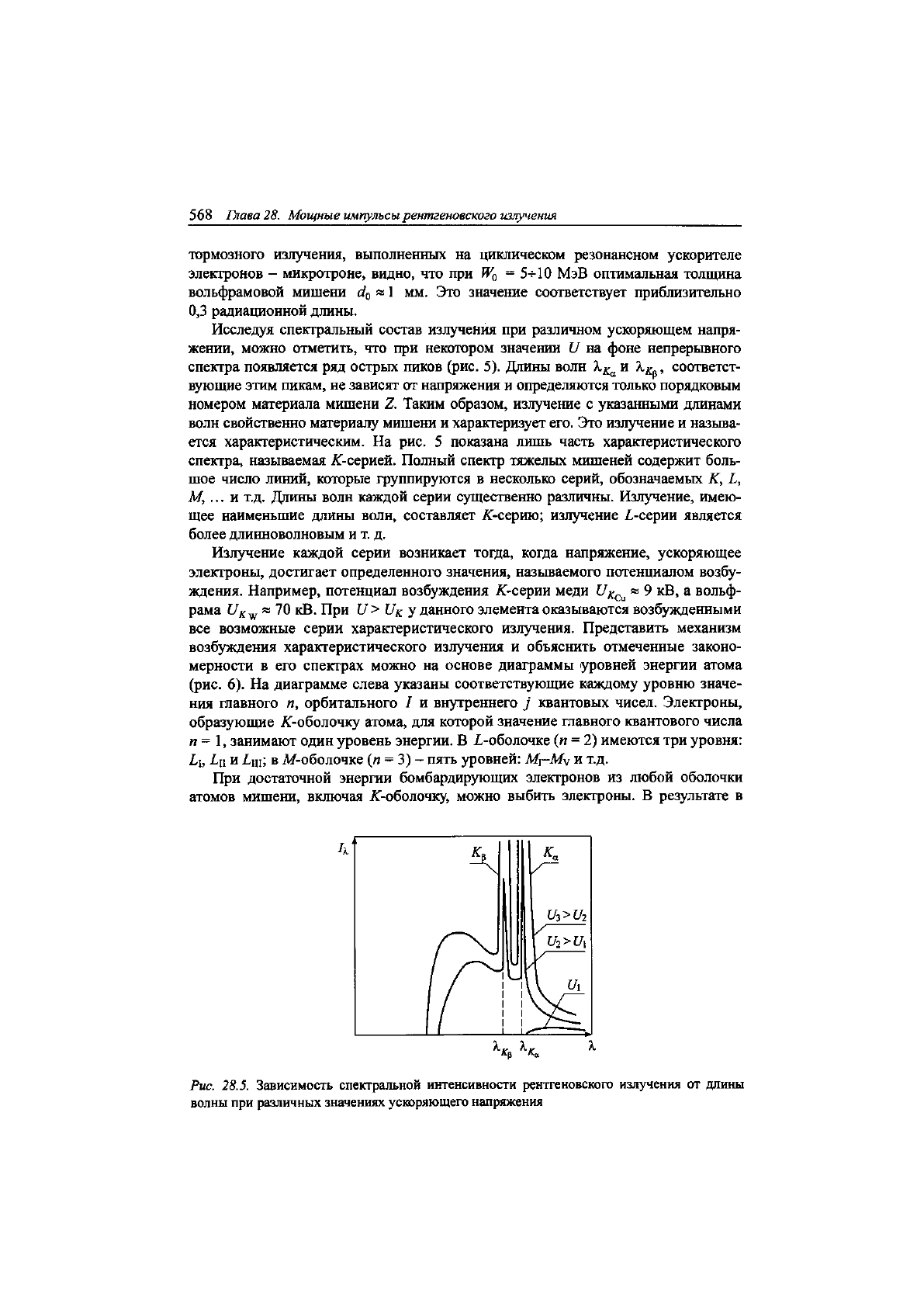

Исследуя спектральный состав излучения при различном ускоряющем напря-

жении, можно отметить, что при некотором значении II на фоне непрерывного

спектра появляется ряд острых пиков (рис. 5). Длины волн

Х

Ка

и

Хц

9

соответст-

вующие этим пикам, не зависят от напряжения и определяются только порядковым

номером материала мишени 2. Таким образом, излучение с указанными длинами

волн свойственно материалу мишени и характеризует его. Это излучение и называ-

ется характеристическим. На рис. 5 показана лишь часть характеристического

спектра, называемая

К-серией.

Полный спектр тяжелых мишеней содержит боль-

шое число линий, которые группируются в несколько серий, обозначаемых К

9

Ь,

М

9

...

и т.д. Длины волн каждой серии существенно различны. Излучение, имею-

щее наименьшие длины волн, составляет ЯТ-серию; излучение Ь-серии является

более длинноволновым и т. д.

Излучение каждой серии возникает тогда, когда напряжение, ускоряющее

электроны, достигает определенного значения, называемого потенциалом возбу-

ждения. Например, потенциал возбуждения ЛТ-серии меди 11

Кси

« 9 кВ, а вольф-

рама

II

к

у

« 70 кВ. При

II >11 к У

данного элемента оказываются возбужденными

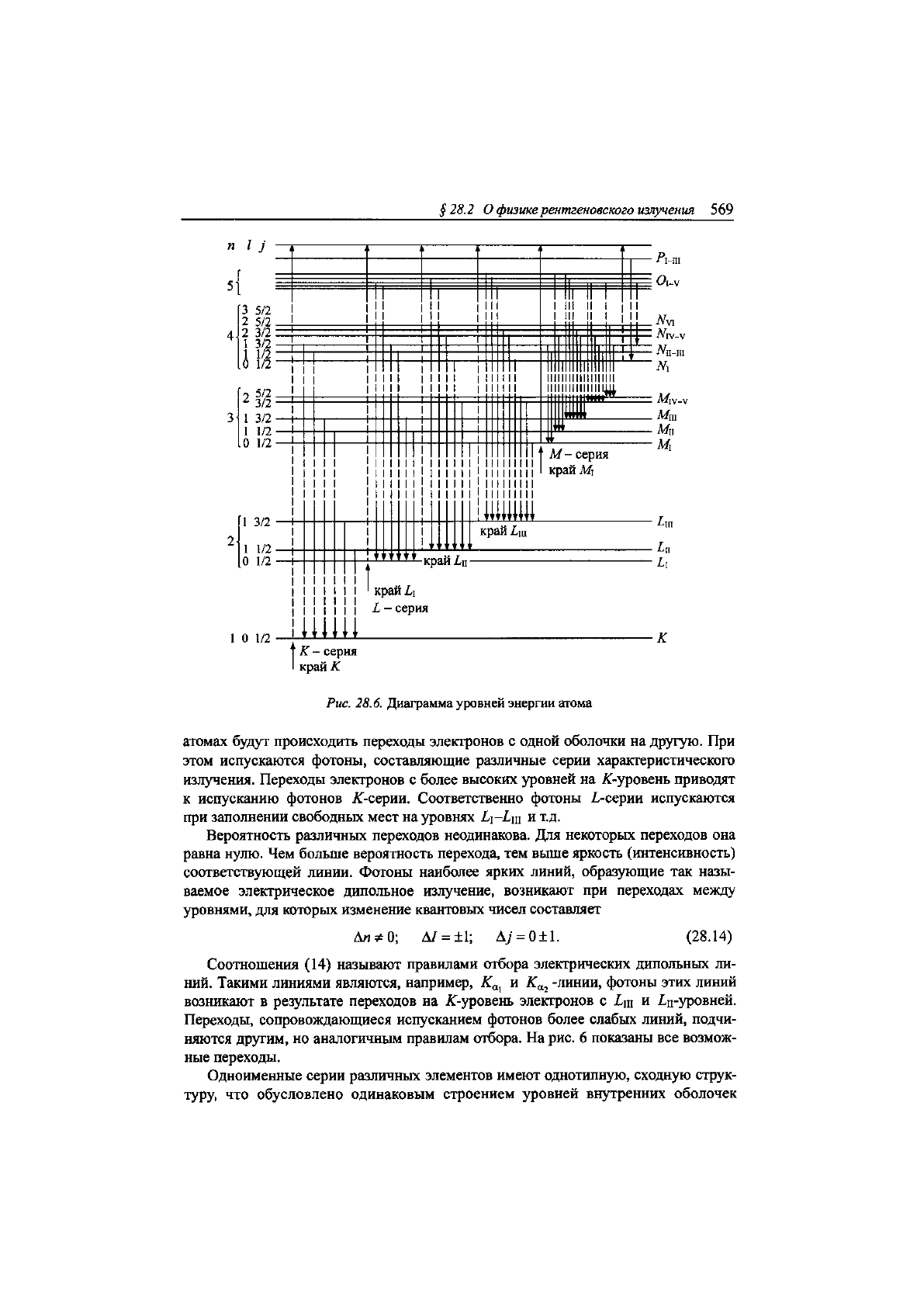

все возможные серии характеристического излучения. Представить механизм

возбуждения характеристического излучения и объяснить отмеченные законо-

мерности в его спектрах можно на основе диаграммы уровней энергии атома

(рис. 6). На диаграмме слева указаны соответствующие каждому уровню значе-

ния главного л, орбитального I и внутреннего

У

квантовых чисел. Электроны,

образующие АТ-оболочку атома, для которой значение главного квантового числа

п = 1, занимают один уровень энергии. В 1-оболочке (п = 2) имеются три уровня:

Ьъ

Ьц и

Ьщ;

в М-оболочке (л = 3) - пять уровней:

М\-Му

и т.д.

При достаточной энергии бомбардирующих электронов из любой оболочки

атомов мишени, включая Х-оболочку, можно выбить электроны. В результате в

Ц

3

>ц2

11

2

>11\

X

Рис. 28.5. Зависимость спектральной интенсивности рентгеновского излучения от длины

волны при различных значениях ускоряющего напряжения

§28.2

О

физике

рентгеновского излучения

569

Рис. 28.6. Диаграмма уровней энергии атома

атомах будут происходить переходы электронов с одной оболочки на другую. При

этом испускаются фотоны, составляющие различные серии характеристического

излучения. Переходы электронов с более высоких уровней на ^-уровень приводят

к испусканию фотонов АГ-серии. Соответственно фотоны 1-серии испускаются

при заполнении свободных мест на уровнях Ь\-Ьт и т.д.

Вероятность различных переходов неодинакова. Для некоторых переходов она

равна нулю. Чем больше вероятность перехода, тем выше яркость (интенсивность)

соответствующей линии. Фотоны наиболее ярких линий, образующие так назы-

ваемое электрическое дипольное излучение, возникают при переходах между

уровнями, для которых изменение квантовых чисел составляет

Ап

Д/ = ± 1; Д/ = 0±1. (28.14)

Соотношения (14) называют правилами отбора электрических дипольных ли-

ний. Такими линиями являются, например, К

щ

и

К

а2

-линии, фотоны этих линий

возникают в результате переходов на АТ-уровень электронов с Ьщ и 1

п

-уровней.

Переходы, сопровождающиеся испусканием фотонов более слабых линий, подчи-

няются другим, но аналогичным правилам отбора. На рис. 6 показаны все возмож-

ные переходы.

Одноименные серии различных элементов имеют однотипную, сходную струк-

туру, что обусловлено одинаковым строением уровней внутренних оболочек