Месяц Г.А. Импульсная энергетика и электроника

Подождите немного. Документ загружается.

550

Глава 27. Мощные импульсные пучки ионов

значения индукции магнитного поля в зависимости от геометрии диода. Экспе-

рименты на уровнях мощности до 1 ТВт подтвердили предсказание модели Берд-

жерона; однако вследствие движения электродной плазмы в течение высоковольт-

ного импульса и соответствующего изменения эффективного межэлектродного зазо-

ра значение В, соответствующее максимуму превышения тока над чайльд-ленг-

мюровским пределом, оказалось сдвинутым в область больших В/В^ > 1,3-И,5.

В то же время при переходе к супертераваттным уровням мощностей при рабо-

те с МИД роль катода, как правило, играет не металлическая поверхность, а элек-

тронное облако, совершающее замкнутый дрейф и испытывающее вследствие

сильного диамагнетизма и сохранения полных магнитных потоков в А-К-зазоре -

«подъем» к аноду. Основываясь на этих допущениях, в модели [21] получено ана-

логичное следствие - «коллапс» импеданса, наблюдаемый для значений

В/Вщ>,

да-

леких от единицы, и конечного напряжения на диоде, обусловленного, в отличие от

[19], уменьшением до нуля эффективного значения А-К-зазора вследствие «подъ-

ема» электронного слоя. В зависимости от выбранной толщины этого слоя для

принятого однородного распределения плотности электронов в нем значение пре-

дельного напряжения определяется соотношением:

3,5В

0

с1

<Ц*

< 4

9

4В

0

с1

9

(27.11)

где

д,

- промежуток между катодом и анодом, см; В

0

- индукция стороннего маг-

нитного поля, Тл. Анализ экспериментальной зависимости для МИД этого типа на

тераваттных и супертераваттных ускорителях [22] демонстрирует указанный кол-

лапс импеданса и хорошо согласуется с предсказаниями модели. В качестве иллю-

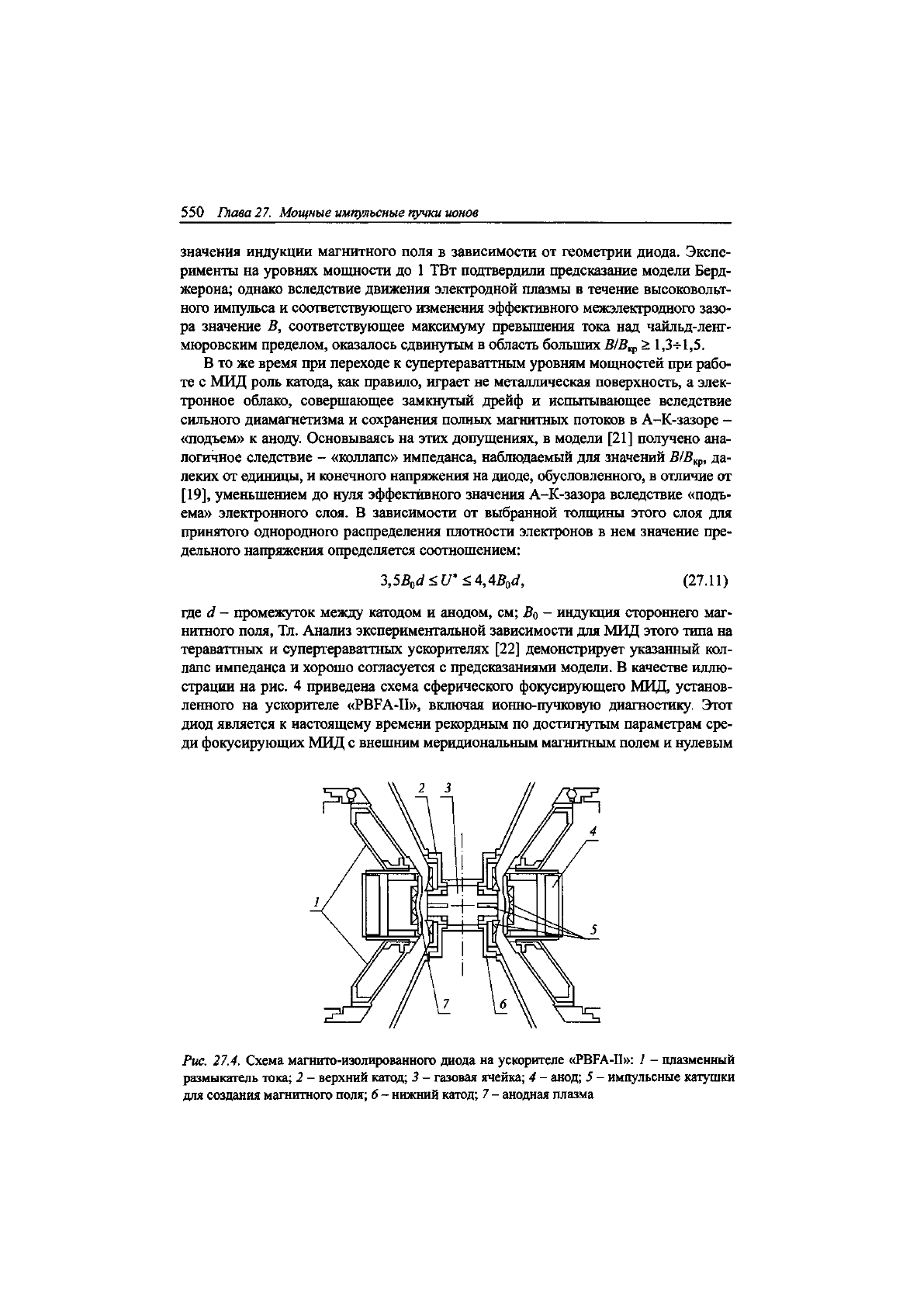

страции на рис. 4 приведена схема сферического фокусирующего МИД, установ-

ленного на ускорителе «РВРА-Н», включая ионно-пучковую диагностику. Этот

диод является к настоящему времени рекордным по достигнутым параметрам сре-

ди фокусирующих МИД с внешним меридиональным магнитным полем и нулевым

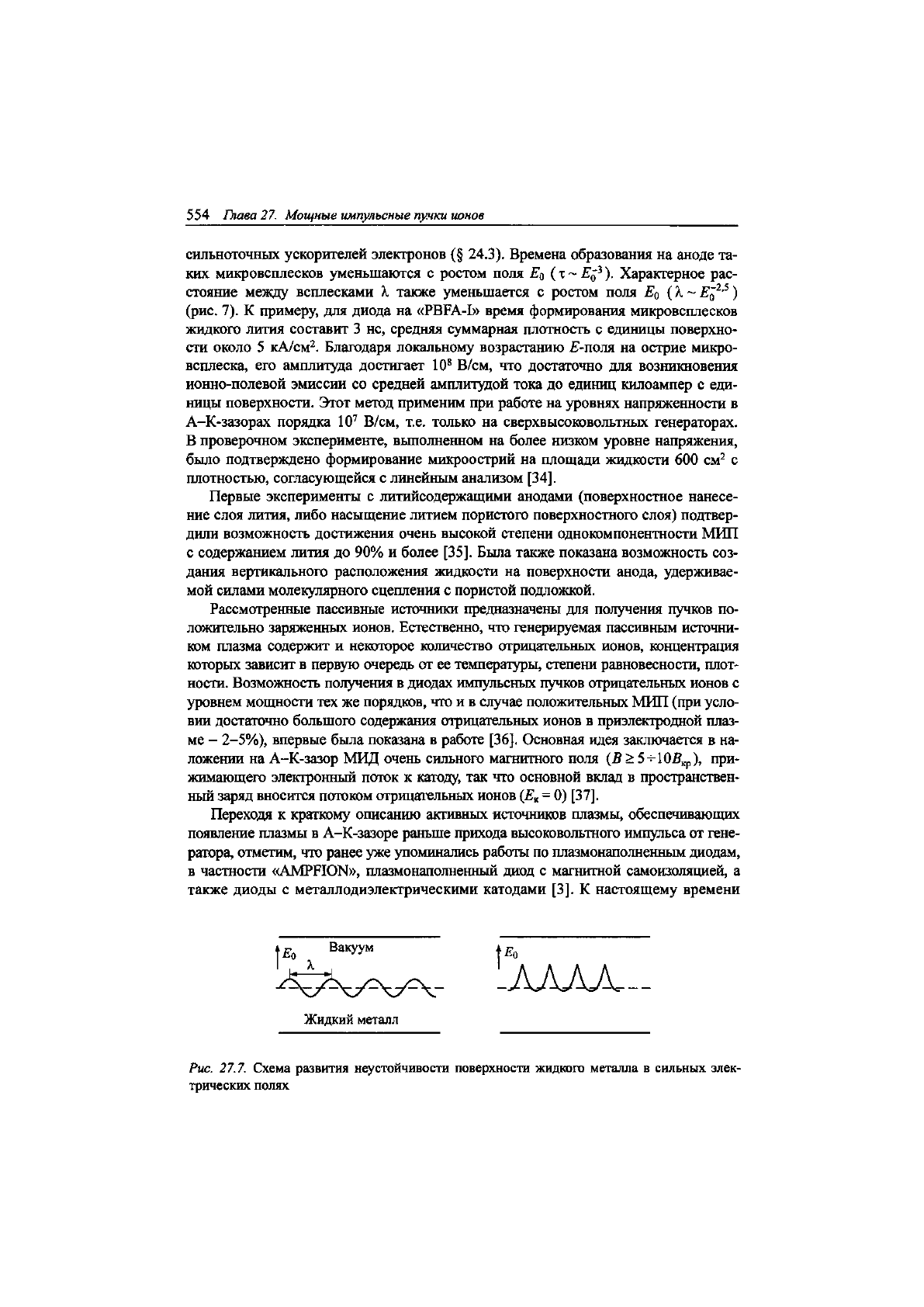

Рис. 27.4. Схема магнито-изолированного диода на ускорителе «РВРА-И»: 1 - плазменный

размыкатель тока; 2 - верхний катод; 3 - газовая ячейка; 4 - анод; 5 - импульсные катушки

для создания магнитного поля;

6

- нижний катод;

7

- анодная плазма

§27.3

Магнито-изолированные диоды

551

магнитным потоком, проходимым ионным пучком. В нем выполнен ряд модифи-

каций, позволяющих оптимизировать фокусирующие свойства: поверхность анода

асферического типа, корректирующее влияние собственного магнитного поля МИЛ

в А-К-зазоре; введение дополнительных анодных магнитных катушек, компенси-

рующих остаточный магнитный поток на пути к фокусу и контрагирующий таким

образом расчетное положение и форму сепаратрисы в зависимости от типа уско-

ряемых ионов (Н

+

либо 1л

+

, испытывающий обдирку в проходной пленке); обеспе-

чение высокой степени нейтрализации на основном участке дрейфа в газе низкого

давления к фокусу в закатодной области.

При формировании МИП, выводимого из диода подобного типа, А-К-зазор и

сами электроды выполняются плоскими, магнитное поле имеет радиальную гео-

метрию [23]. На больших уровнях тока влияние собственного поля последнего мо-

жет быть учтено коррекцией плоской поверхности анода. В МИД рассмотренного

типа дрейф электронов имеет замкнутый характер в азимутальном направлении.

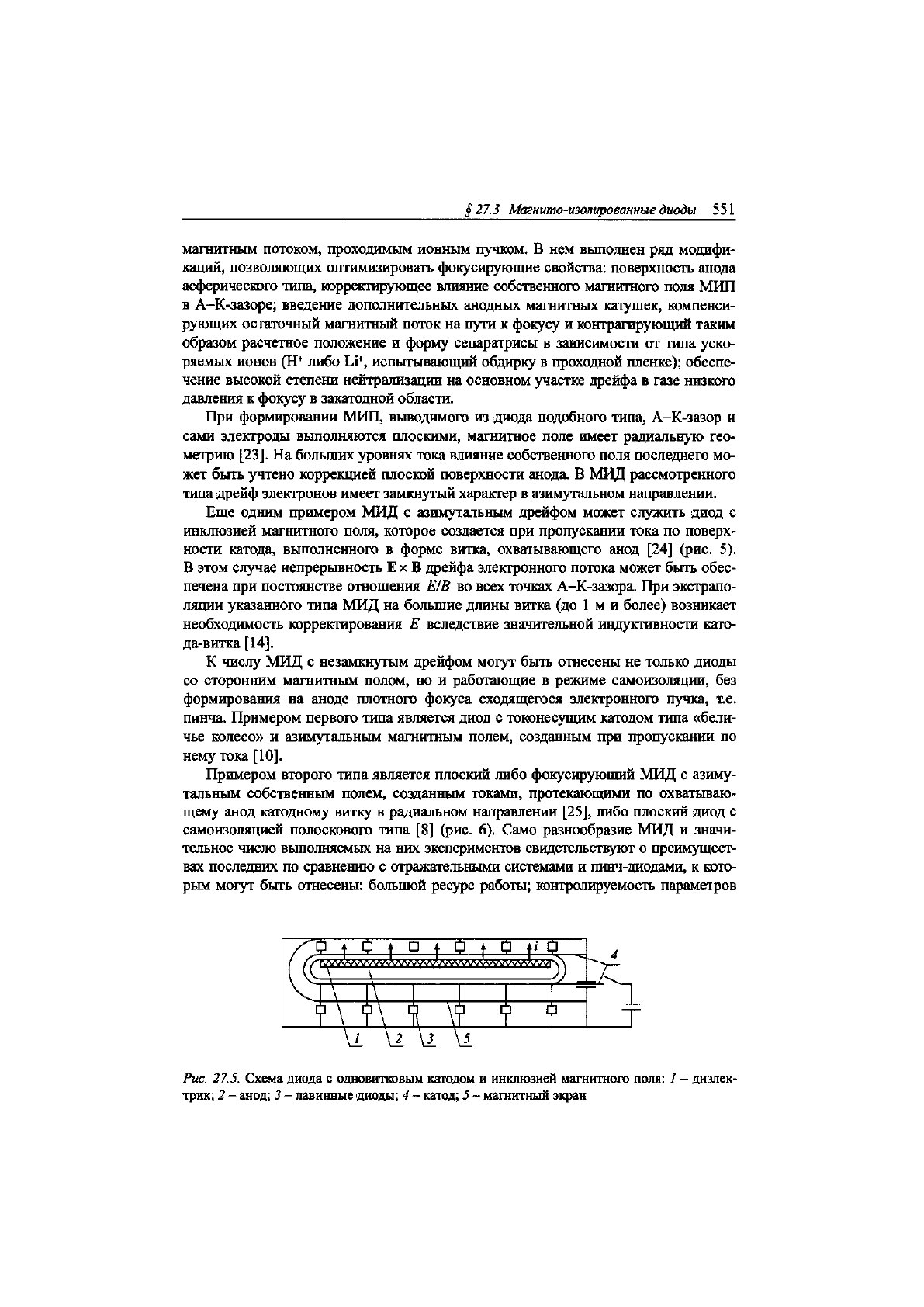

Еще одним примером МИД с азимутальным дрейфом может служить диод с

инклюзией магнитного поля, которое создается при пропускании тока по поверх-

ности катода, выполненного в форме витка, охватывающего анод [24] (рис. 5).

В этом случае непрерывность Е х В дрейфа электронного потока может быть обес-

печена при постоянстве отношения

Е/В

во всех точках А-К-зазора. При экстрапо-

ляции указанного типа МИД на большие длины витка (до 1 м и более) возникает

необходимость корректирования Е вследствие значительной индуктивности като-

да-витка [14].

К числу МИД с незамкнутым дрейфом могут быть отнесены не только диоды

со сторонним магнитным полом, но и работающие в режиме самоизоляции, без

формирования на аноде плотного фокуса сходящегося электронного пучка, т.е.

пинча. Примером первого типа является диод с токонесущим катодом типа «бели-

чье колесо» и азимутальным магнитным полем, созданным при пропускании по

нему тока [10].

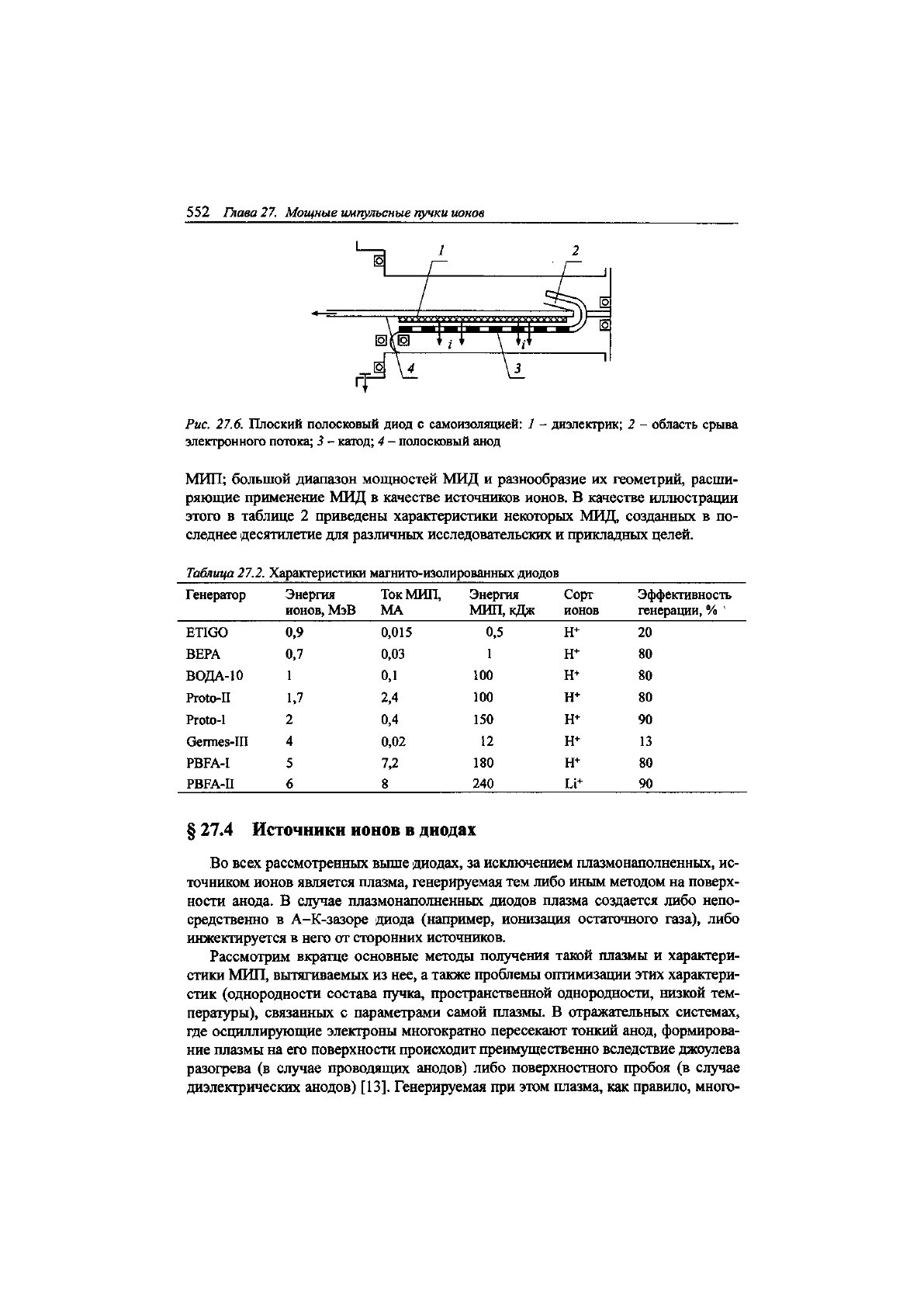

Примером второго типа является плоский либо фокусирующий МИД с азиму-

тальным собственным полем, созданным токами, протекающими по охватываю-

щему анод катодному витку в радиальном направлении [25], либо плоский диод с

самоизоляцией полоскового типа [8] (рис. 6). Само разнообразие МИД и значи-

тельное число выполняемых на них экспериментов свидетельствуют о преимущест-

вах последних по сравнению с отражательными системами и пинч-диодами, к кото-

рым могут быть отнесены: большой ресурс работы; контролируемость параметров

Рис. 27.5. Схема диода с одновитковым катодом и инклюзией магнитного поля: 1 - диэлек-

трик; 2 - анод; 3 - лавинные диоды; 4 - катод; 5 - магнитный экран

552

Глава 27. Мощные импульсные пучки ионов

Рис. 27.6. Плоский полосковый диод с самоизоляцией: 1 - диэлектрик; 2 - область срыва

электронного потока; 3 -

катод; 4

- полосковый анод

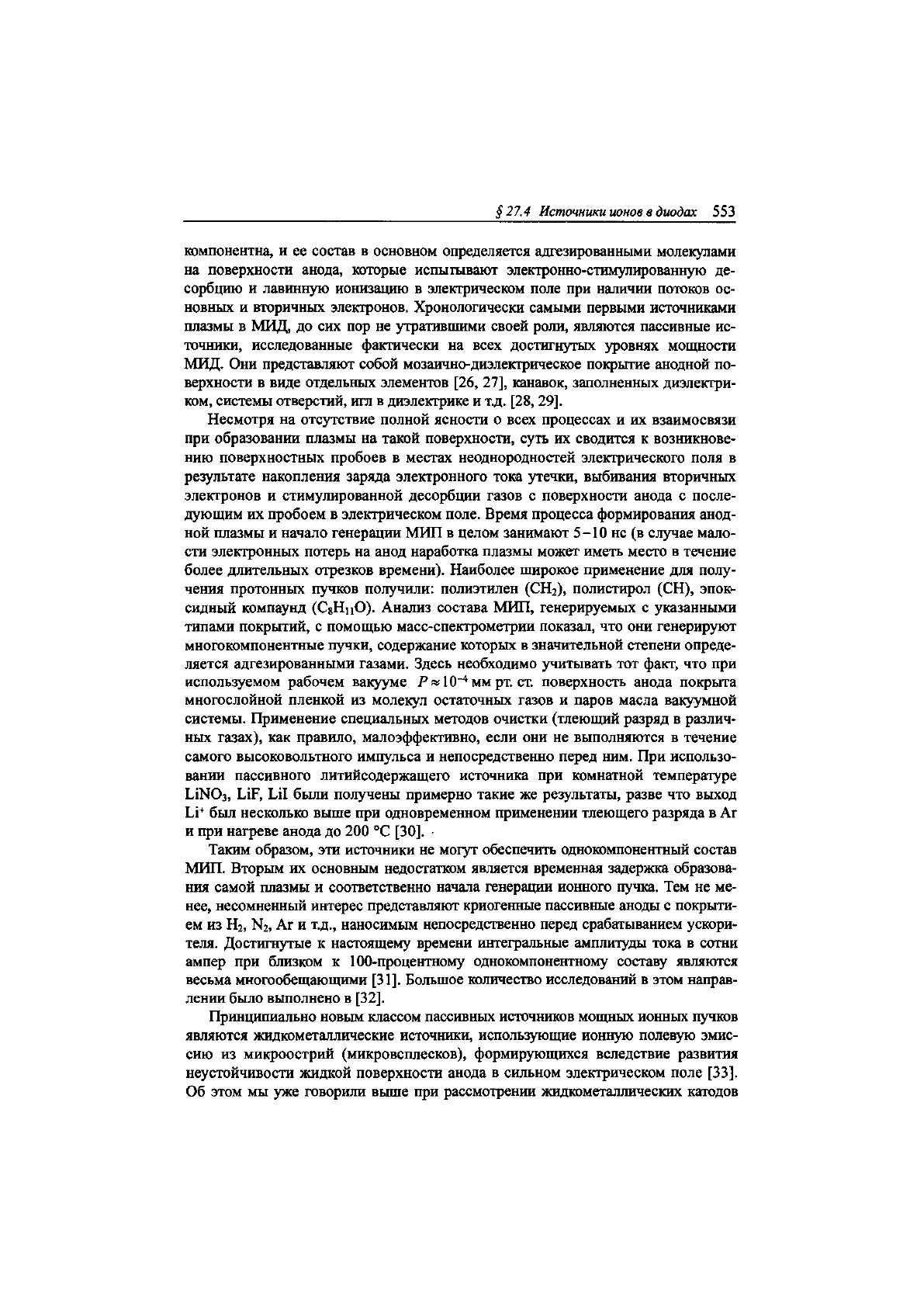

МИП; большой диапазон мощностей МИД и разнообразие их геометрий, расши-

ряющие применение МИД в качестве источников ионов. В качестве иллюстрации

этого в таблице 2 приведены характеристики некоторых МИД, созданных в по-

следнее десятилетие для различных исследовательских и прикладных целей.

Таблица 27.2.

Характеристики магнито-изолированных диодов

Генератор

Энергия

Ток

МИП, Энергия Сорт

Эффективность

ионов, МэВ МА МИП, кДж ионов

генерации, %

4

ЕТЮО

0,9 0,015

0,5 Н

+

20

ВЕРА 0,7 0,03

1

Н

+

80

ВОДА-10

1

0,1

100 Н

+

80

РгоЮ-П

1,7

2,4

100 Н

+

80

РгоЮ-1

2 0,4

150 Н

+

90

Оеппез-Ш

4

0,02

12 Н

+

13

РВРА-1 5 7,2

180 Н

+

80

РВРА-И 6 8

240

1Л

+

90

§ 27.4 Источники ионов в диодах

Во всех рассмотренных выше диодах, за исключением плазмонаполненных, ис-

точником ионов является плазма, генерируемая тем либо иным методом на поверх-

ности анода. В случае плазмонаполненных диодов плазма создается либо непо-

средственно в А-К-зазоре диода (например, ионизация остаточного газа), либо

инжектируется в него от сторонних источников.

Рассмотрим вкратце основные методы получения такой плазмы и характери-

стики МИП, вытягиваемых из нее, а также проблемы оптимизации этих характери-

стик (однородности состава пучка, пространственной однородности, низкой тем-

пературы), связанных с параметрами самой плазмы. В отражательных системах,

где осциллирующие электроны многократно пересекают тонкий анод, формирова-

ние плазмы на его поверхности происходит преимущественно вследствие джоулева

разогрева (в случае проводящих анодов) либо поверхностного пробоя (в случае

диэлектрических анодов) [13]. Генерируемая при этом плазма, как правило, много-

§27.4

Источники ионов

в

диодах

553

компонентна, и ее состав в основном определяется адгезированными молекулами

на поверхности анода, которые испытывают электронно-стимулированную де-

сорбцию и лавинную ионизацию в электрическом поле при наличии потоков ос-

новных и вторичных электронов. Хронологически самыми первыми источниками

плазмы в МИД, до сих пор не утратившими своей роли, являются пассивные ис-

точники, исследованные фактически на всех достигнутых уровнях мощности

МИД. Они представляют собой мозаично-диэлектрическое покрытие анодной по-

верхности в виде отдельных элементов [26, 27], канавок, заполненных диэлектри-

ком, системы отверстий, игл в диэлектрике и т.д. [28, 29].

Несмотря на отсутствие полной ясности о всех процессах и их взаимосвязи

при образовании плазмы на такой поверхности, суть их сводится к возникнове-

нию поверхностных пробоев в местах неоднородностей электрического поля в

результате накопления заряда электронного тока утечки, выбивания вторичных

электронов и стимулированной десорбции газов с поверхности анода с после-

дующим их пробоем в электрическом поле. Время процесса формирования анод-

ной плазмы и начало генерации МИЛ в целом занимают 5-10 не (в случае мало-

сти электронных потерь на анод наработка плазмы может иметь место в течение

более длительных отрезков времени). Наиболее широкое применение для полу-

чения протонных пучков получили: полиэтилен (СН

2

), полистирол (СН), эпок-

сидный компаунд (С

8

НцО). Анализ состава МИЛ, генерируемых с указанными

типами покрытий, с помощью масс-спектрометрии показал, что они генерируют

многокомпонентные пучки, содержание которых в значительной степени опреде-

ляется адгезированными газами. Здесь необходимо учитывать тот факт, что при

используемом рабочем вакууме РлЮ

-4

мм рт. ст. поверхность анода покрыта

многослойной пленкой из молекул остаточных газов и паров масла вакуумной

системы. Применение специальных методов очистки (тлеющий разряд в различ-

ных газах), как правило, малоэффективно, если они не выполняются в течение

самого высоковольтного импульса и непосредственно перед ним. При использо-

вании пассивного литийсодержащего источника при комнатной температуре

1лЖ)з, 1ЛР, 1Л1 были получены примерно такие же результаты, разве что выход

1л

+

был несколько выше при одновременном применении тлеющего разряда в Аг

и при нагреве анода до 200 °С [30].

Таким образом, эти источники не могут обеспечить однокомпонентный состав

МИП. Вторым их основным недостатком является временная задержка образова-

ния самой плазмы и соответственно начала генерации ионного пучка. Тем не ме-

нее, несомненный интерес представляют криогенные пассивные аноды с покрыти-

ем из Н

2

, N2, Аг и т.д., наносимым непосредственно перед срабатыванием ускори-

теля. Достигнутые к настоящему времени интегральные амплитуды тока в сотни

ампер при близком к 100-процентному однокомпонентному составу являются

весьма многообещающими [31]. Большое количество исследований в этом направ-

лении было выполнено в [32].

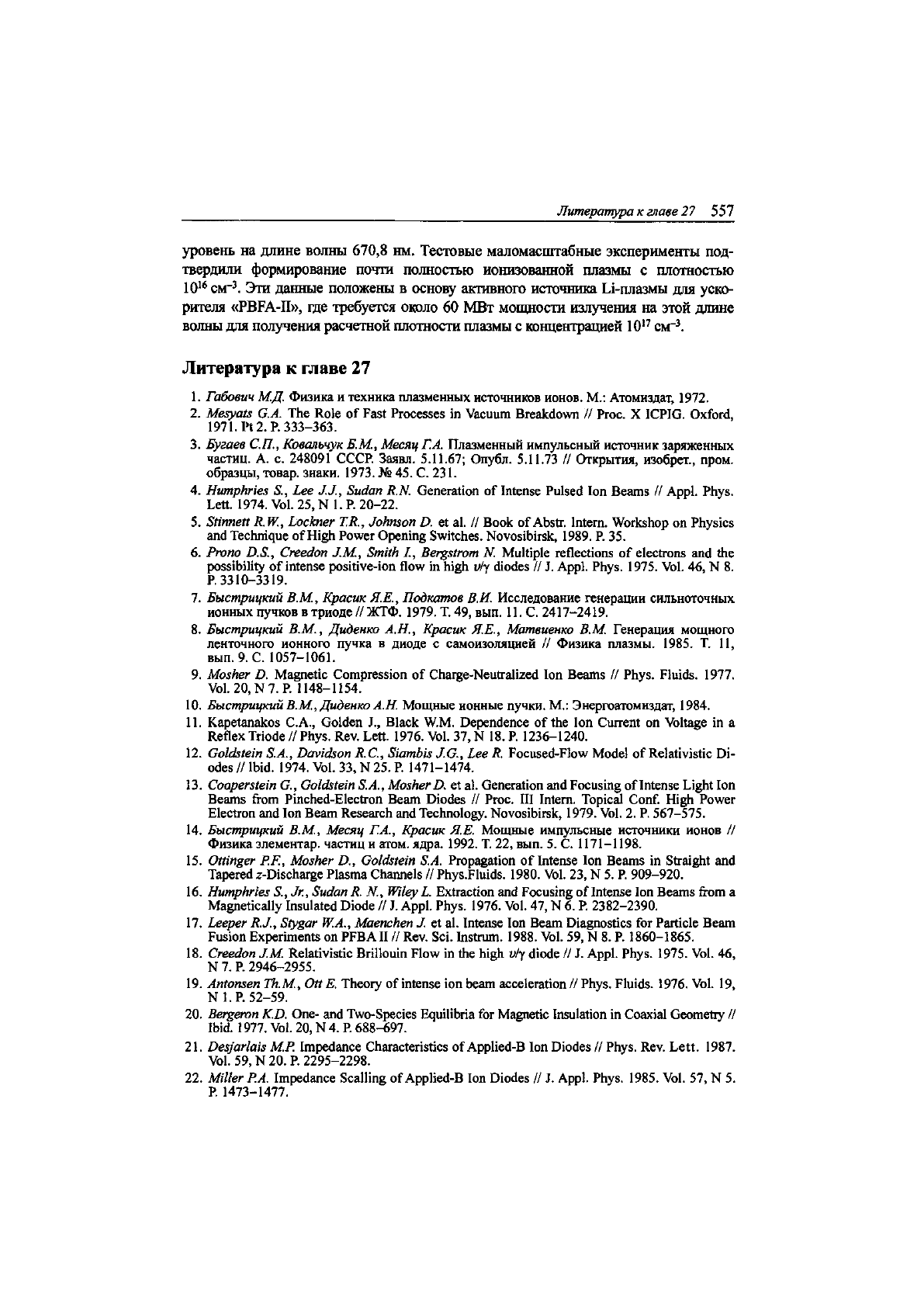

Принципиально новым классом пассивных источников мощных ионных пучков

являются жидкометаллические источники, использующие ионную полевую эмис-

сию из микроострий (микровсплесков), формирующихся вследствие развития

неустойчивости жидкой поверхности анода в сильном электрическом поле [33].

Об этом мы уже говорили выше при рассмотрении жидкометаллических катодов

554

Глава 27. Мощные импульсные пучки ионов

сильноточных ускорителей электронов (§ 24.3). Времена образования на аноде та-

ких микровсплесков уменьшаются с ростом поля Е

0

(т ~

3

). Характерное рас-

стояние между всплесками X также уменьшается с ростом поля Е

0

(А,

~ Е^

2,5

)

(рис. 7). К примеру, для диода на «РВРА-1» время формирования микровсплесков

жидкого лития составит 3 не, средняя суммарная плотность с единицы поверхно-

сти около 5 кА/см

2

. Благодаря локальному возрастанию .Е-поля на острие микро-

всплеска, его амплитуда достигает 10

8

В/см, что достаточно для возникновения

ионно-полевой эмиссии со средней амплитудой тока до единиц килоампер с еди-

ницы поверхности. Этот метод применим при работе на уровнях напряженности в

А-К-зазорах порядка 10

7

В/см, т.е. только на сверхвысоковольтных генераторах.

В проверочном эксперименте, выполненном на более низком уровне напряжения,

было подтверждено формирование микроострий на площади жидкости 600 см

2

с

плотностью, согласующейся с линейным анализом [34].

Первые эксперименты с литийсодержащими анодами (поверхностное нанесе-

ние слоя лития, либо насыщение литием пористого поверхностного слоя) подтвер-

дили возможность достижения очень высокой степени однокомпонентности МИП

с содержанием лития до 90% и более [35]. Была также показана возможность соз-

дания вертикального расположения жидкости на поверхности анода, удерживае-

мой силами молекулярного сцепления с пористой подложкой.

Рассмотренные пассивные источники предназначены для получения пучков по-

ложительно заряженных ионов. Естественно, что генерируемая пассивным источни-

ком плазма содержит и некоторое количество отрицательных ионов, концентрация

которых зависит в первую очередь от ее температуры, степени равновесности, плот-

ности. Возможность получения в диодах импульсных пучков отрицательных ионов с

уровнем мощности тех же порядков, что и в случае положительных МИП (при усло-

вии достаточно большого содержания отрицательных ионов в приэлектродной плаз-

ме - 2-5%), впервые была показана в работе [36]. Основная идея заключается в на-

ложении на А-К-зазор МИД очень сильного магнитного поля (В >5-402?^), при-

жимающего электронный поток к катоду, так что основной вклад в пространствен-

ный заряд вносится потоком отрицательных ионов (Е

к

=

0) [37].

Переходя к краткому описанию активных источников плазмы, обеспечивающих

появление плазмы в А-К-зазоре раньше прихода высоковольтного импульса от гене-

ратора, отметим, что ранее уже упоминались работы по плазмонаполненным диодам,

в частности «АМРРКЖ», плазмонаполненный диод с магнитной самоизоляцией, а

также диоды с металлодиэлектрическими катодами [3]. К настоящему времени

Жидкий металл

Рис. 27.7. Схема развития неустойчивости поверхности жидкого металла в сильных элек-

трических полях

§27.4

Источники ионов

в

диодах

555

в практике наиболее широкое применение нашли два типа источников плазмы -

плазменные пушки (коаксиальные, спиральные) [36], либо поверхностные много-

искровые [3]. К их недостаткам можно отнести большую расходимость и неодно-

родность плазмы (у первых), большое содержание нейтральных атомов, малую

плотность плазмы (у вторых).

Еще одна разновидность источников плазмы в виде кольцевого искрового зазо-

ра, размещенного в составном катоде отражательной системы, испытана в экспе-

риментах [38]. Эта конструкция с практически неразрушаемым анодом выгодно

отличается от традиционных отражательных систем большим ресурсом работы.

Анализ состава МИП показывает наличие в нем широкого спектра масс, включая

тяжелые материалы искрового электрода. Сказанное может быть отнесено и к ис-

точнику плазмы активного типа, выполненному в виде взрывающейся фольги, рас-

положенной на аноде [10]. Взрыв фольги и последующая генерация плазмы могут

быть осуществлены как от стороннего источника питания, так и ответвлением ос-

новного тока генератора через фольгу. Полученные уровни плотностей ионных

токов (200 А/см

2

- Н

+

, 500 А/см

3

для более тяжелых газовых ионов) достаточно

велики. Возможности этих источников плазмы в плане получения тяжелых ионов в

значительной степени зависят от предварительного обезгаживания электродов,

работы с безмасляной откачкой на высоком вакууме (Ю

-6

), что в значительной сте-

пени снижает их перспективность. В связи с этим большой интерес могут пред-

ставлять источники плазмы, формируемые из газового прианодного слоя, образо-

ванного при импульсном напуске с последующей ионизацией с помощью вихре-

вых полей. Схема такого источника плазмы представлена на рис. 8. Разработки

источника плазмы этого типа на уровне мощности 10

10

Вт обеспечили получение

протонных и азотных пучков в МИД с плотностью тока 100 А/см

2

, хорошей повто-

ряемостью и большим ресурсом работы. Как показали эти исследования, необхо-

димо осуществлять дополнительную ультрафиолетовую подсветку газового слоя

для приготовления плазмы с высокой степенью ионизации.

Мощная ультрафиолетовая подсветка (10-100 МВт/см

2

) может быть использо-

вана и в качестве самостоятельного метода генерации плазмы на твердой поверх-

ности. Эксперименты с ультрафиолетовой подсветкой [39,40] на пассивных анодах

с покрытием из 1ЛР и Ка соответственно показали в первом случае многократное

возрастание ионного тока и уменьшение времени «запаздывания» включения анода

с 25 до 10 не, а во втором - обеспечили получение МИП, содержащего 90%

Альтернативой ультрафиолетовой подсветки поверхности анода являются лазер-

ные источники плазмы. Подобный метод использован в нейтронном источнике,

выполненном в виде коаксиального МИД с титановым анодом, насыщенным дей-

терием большой концентрации (до 0,5 атома дейтерия на атом решетки [41]). Обра-

зующееся под действием лазерного импульса плазменное облако с плотностью до

10

15

см

-3

содержит как ионы дейтерия, так и ионы материала поглотителя. Средний

выход нейтронов составляет 10 нейтрон/имп. В [42] был разработан лазерный ис-

точник чистой литиевой плазмы, использующий 20 не импульс рубинового лазе-

ра (X = 670,8 нм) либо лазера на красителях. Эксперименты с этими лазерами

показали, что для генерации плазмы с плотностью 10

16

см

-3

требуется 40 МВт/см

2

и

1 МВт/см

2

для рубинового и лазера на красителях соответственно. В последнем

556

Глава 27. Мощные импульсные пучки ионов

Рис. 27.8. Конструкция активного источника плазмы с импульсным напуском газа:

1

- газо-

вый клапан; 2 - быстрые катушки магнитного поля; 3 - медленные катушки магнитного

поля;

4

- предыонизатор; 5 - плазменный анод;

б

- катод

случае значительно меньший уровень требуемой мощности свидетельствует о ре-

зонансном характере ионизации литиевого облака, образовавшегося в начальной

стадии облучения литиевой мишени лазерным пучком. Необходимо отметить, что

для обеспечения постоянного импеданса диода, хорошего согласования его с гене-

ратором, особенно на тераваттных уровнях мощности, хорошей повторяемости

динамических параметров МИД предпочтительна плотная плазма (> 10

16

см

-3

) с

высокой степенью ионизации, занимающая узкую область вблизи анода. Предва-

рительное создание такой плазмы может быть осуществлено несколькими метода-

ми. К примеру, при использовании двухимпульсного режима работы ускорителя, в

котором первый высоковольтный импульс обратной полярности (-) обеспечивает

формирование взрывоэмиссионной плазмы на аноде, а второй импульс (+) является

рабочим [43]. Анализ состава МИП показывает наличие многих фракций, включая

большое количество ионов адсорбированных газов. Варьирование паузы между

импульсами, амплитуды первого импульса позволяет в определенных пределах

контролировать параметры МИП. Метод требует применения безмасляной откачки

и соответствующей подготовки поверхности анода.

Двухступенчатый метод генерации плотного слоя литиевой плазмы (10

15

см

-3

,

1 мм), включающий на первом этапе прогрев анода с образованием тонкого слоя

литиевого пара с последующей его лазерной ионизацией, использующей резонанс-

ное поглощение, разработан в [43]. Активный анод представляет из себя сэндвич,

содержащий керамическую подложку, нагревательный элемент - металлическую

пленку и поверхностный слой, содержащий литий (1лА§). Образование тонкого

слоя пара 1л также осуществляется в два этапа через фазу расплава 1ЛА§ с помо-

щью медленного (больше 1 мс) и быстрого (больше 1 мкс) импульсов. Процесс

ионизации протекает с очень большим сечением через возбужденный резонансный

Литература

к

главе

25 557

уровень на длине волны 670,8 нм. Тестовые маломасштабные эксперименты под-

твердили формирование почти полностью ионизованной плазмы с плотностью

10

16

см

-3

. Эти данные положены в основу активного источника Ы-плазмы для уско-

рителя «РВРА-П», где требуется около 60 МВт мощности излучения на этой длине

волны для получения расчетной плотности плазмы с концентрацией 10

17

см

-3

.

Литература к главе 27

1.

Габович

М.Д Физика

и

техника плазменных источников ионов. М.: Атомиздат, 1972.

2.

МезуаГз О.А.

ТЬе Ко1е

оГ Раз!

Ргосеззез т Уасиит Вгеакёо\\и // Ргос. X 1СРЮ. ОхГогё,

1971.14

2. Р.

333-363.

3.

Бугаев

СЛ.,

Ковалъчук Б.М., Месяц Г.А.

Плазменный импульсный ИСТОЧНИК заряженных

частиц. А. с. 248091 СССР. Заявл. 5.11.67; Опубл. 5.11.73 // Открытия, изобрет., пром.

образцы, товар, знаки. 1973. № 45. С. 231.

4.

НитрНпез

8., Ьее 11, 8ийап КМ Оепегайоп

о?

1тепзе Ри1зеё 1оп Веатз // Арр1. РЬуз.

Ье«. 1974.

Уо1.

25, N

1. Р.

20-22.

5.

8ИппеП К. Ж, Ьоскпег Т.К., 1оНпзоп П. е* а1.

// Воок оГ АЬз1г. 1п1егп. \МогкзЬор оп РЬузюз

апё ТесЬтцие оГНщЬ Ро^ег Орепт§ 8\уксЬез. Ыоуоз1Ыгзк, 1989.

Р.

35.

6. Ргопо П.8.,

Сгеедоп

1.М.,

8тИН

/.,

Вег%з1гот

N. МиШр1е гейесйопз

оГ е1ес1гоп5

апё *Ье

роззШПку

оГ

т1епзе розШуе-юп Яо\у т Ы§Ь у/у ёюёез //1.

Арр1.

РЬуз. 1975.

Уо1.

46, N 8.

Р.

3310-3319.

7.

Быстрицкий

В.М.,

Красик Я.Е., Подкатов В.И.

Исследование генерации сильноточных

ионных пучков в триоде //

ЖТФ.

1979.

Т.

49, вып. Н.С. 2417-2419.

8.

Быстрицкий

В.М., Диденко А.Н., Красик Я.Е.,

Матвиенко

В.М. Генерация мощного

ленточного ионного пучка в диоде с самоизоляцией // Физика плазмы. 1985. Т. 11,

вып. 9. С. 1057-1061.

9.

МозНег

О. Ма§пейс Сотргеззюп оГ СЬаг^е-ЫеЩгаНгеё 1оп Веатз // РЬуз. Р1шёз. 1977.

Уо1.

20, N7.

Р.

1148-1154.

10.

Быстрицкий

В.М,

Диденко А.Н.

Мощные ионные пучки. М.: Энергоатомиздат, 1984.

И. Каре1апакоз С.А., Со1ёеп I., В1аск Берепёепсе

оГ 1Ье

1оп СиггеШ: оп Уо1*а§е т а

КеДех Тпоёе //

РЬуз.

Кеу. Ье«. 1976.

Уо1.

37, N 18.

Р.

1236-1240.

12.

Со1сЬ1ет 8.А.,

ИОУИЗОП

К.С., 8гатЫз

1С.,

Ьее К.

Росизеё-Р1ош

Моёе1

оГКе1а11У1з11с Бь

оёез //

1Ыё.

1974.

Уо1.

33, N 25.

Р.

1471-1474.

13.

Соорегзгет

С.,

ОоЫзгет 8.А., МозНег И. е! а1.

ОепегаНоп апё Росизнщ оПтепзе

1л

1оп

Веатз йот РтсЬеё-Е1ес1гоп Веат Оюёез // Ргос. III 1п*егп. Торюа1 СопГ. Н1§Ь Ролуег

Е1ес1гоп апё

1оп

Веат КезеагсЬ апё

ТесЬпо1о§у.

Ы0У0з1Ыгзк, 1979.

Уо1.

2.

Р.

567-575.

14.

Быстрицкий

В.М., Месяц Г.А., Красик Я.Е. Мощные импульсные источники ионов //

Физика элементар. частиц и атом. ядра. 1992.

Т.

22, вып. 5. С. 1171-1198.

15.

ОШщег

Р.Е,

МозНег

П.,

СоМз1ет 8.А.

Ргора§а*юп

оГ

1п1епзе 1оп Веатз т 81га1§Ь1; апё

Тарегеё г-01зсЬаг§е Р1азта СЬаппе1з //

РЬуз.Р1шёз.

1980.

Уо1.

23, N 5.

Р.

909-920.

16.

НитрНпез 8., 1г., 8ис1ап К.

К,

Щ1еу Ь.

Ех*гасйоп апё Росизт§ оПп*епзе

1оп

Веатз *гот а

Ма§пе*гса11у

1пзи1а*её

Бюёе //1.

Арр1.

РЬуз. 1976.

Уо1.

47, N

6. Р.

2382-2390.

17.

Ьеерег К.1., 8(у§аг Ж.А., МаепсНеп

1

еХ

а1.1п1епзе 1оп Веат 01а§поз11сз

Гог

Рагйс1е Веат

Ризюп ЕхрептеШз оп РРВАII //

Кеу.

8с1.1пз1гит. 1988.

Уо1.

59, N 8.

Р.

1860-1865.

18.

Сгеедоп 1.М.

Ке1аИу1зИс

ВгШошп Р1О>У

Т

1Ье Ы§Ь у/у

ёюёе //1.

Арр1.

РЬуз. 1975.

Уо1.

46,

N 7.

Р.

2946-2955.

19.

Агйопзеп ТН.М.,

ОпЕ. ТЬеогу

оГ

т!епзе юп Ьеат ассе1ега*юп //

РЬуз.

Р1шёз. 1976.

Уо1.

19,

N1.

Р.

52-59.

20.

Вег%егоп К.И.

Опе- апё Т\У0-8рес1ез ЕфиНЬпа &г Ма^пейс 1пзи1айоп т

Соах1а1

Оеотейу //

Шё.

1977.

Уо1.20, N

4. Р.

688-697.

21.

Оез]агШз М.Р.

1треёапсе СЬагас1епз11сз о!

1

АррНеё-В

1оп

Бюёез // РЬуз. Кеу. ЬеП. 1987.

Уо1.

59, N 20.

Р.

2295-2298.

22.

МШег Р.А.

1треёапсе 8саШп§ оГ АррИеё-В 1оп Оюёез //1.

Арр1.

РЬуз. 1985.

Уо1.

57, N 5.

Р. 1473-1477.

558 Глава

27.

Мощные

импульсные

пучки ионов

23. Быстрицкий В.М., Волков С.Н., Красик Я.Е. и др. Эксперименты по транспортировке

«горячего» мощного ионного пучка в продольном однородном магнитном поле // Физика

плазмы. 1987. Т. 13, вып. 6. С. 722-728.

24. Згикт К.И., Нитркпез 8.,

Зг.,

Ьее

3.3. еХ а1.

// Ргос. оП11п1егп. Тор. СопГ. оп Ш§Ь Ро\уег

Е1ес*г. апё 1оп Веат КезеагсЬ апё ТесЬпо1о§у. ИЬаса,

1977.

Уо1.1/2.

Р.

99-111.

25. 2еег С.Ь., Шок О.Е. // Ргос. оГ IV Ьйегп. Тор СопГ. оп НщЬ Ро\уег Е1ес1г. апё 1оп Веат

КезеагсЬ апё ТесЬпо1о§у. Рапз, 1981.

26. Месяц

Г.А.

Генерирование мощных наносекундных импульсов. М.: Сов.радио, 1974.

27. Маепскеп 3.,

Ш1еу

Ь., Нитркпез 3,

Зг.

е! а1. Ма§пейс Росизт§

оГ

1п1епзе 1оп Веатз //

РЬуз. Р1шёз. 1979. \Ы. 22, N 3. Р. 555-565.

28. Зокпзоп й.Ь., Вигпз Е. З.Т.,

()итХеп2

ЗР. е! а1. Апоёе Р1азта ВеЬауюг т а Ма§пейса11у

1пзи1а*её 1оп Оюёе //

5. Арр1.

РЬуз. 1981.

Уо1.

52, N 1. Р. 168-174.

29.

Ра1 К.,

Наттег В. Апоёе Р1азта Оепзйу Меазигетеп*з т а Ма§пе*гса11у 1пзи1а1её Оюёе //

РЬуз. Кеу. Ье«. 1983. Уо1. 50, N 10. Р. 732-735.

30. Вге§ К.

Ж.,

Вигпз Е.З.Т., 01зеп ЗК,

ОогтеП

Ь.К. 1оп 8оигзе 8ПкИез Гог РаЛгс1е Веат

Ассе1ега*огз //1. Уасиит 8сь апё ТесЬпоЬ А. 1985.

УЫ.

3, N 3. Р. 1234-1237.

31. Казиуа К., Ногюка Ж,

ТакаказЫ Т. е! а1.

Ри1зеё Спо§етс 1оп 8оигсе

Гог

Риге Веат Ех1гас-

йоп // ШЕЕ Тгапз. Р1азта 8с1. 1985.

Уо1.

13, N 5. Р. 327-330.

32.

УопесЗа

Н., Ногюка Ж,

ОкЬауазЫ

ККазиуа К. Апоёе-Тетрега1иге Оерепёепсе оГ 1оп

Веат Тигп-оп Т1те т Ма§пе*гса11у 1пзи1а*её Ри1зеё 1оп Оюёез // Арр1. РЬуз. ЬеЯ. 1986.

Уо1.

48, N18. Р. 1196-1198.

33.

Рге%епгег

А.Ь. Е1ес1гоЬуёгоёупатюа11у Опуеп Ьаг§е-Агеа Ыяшё-МеЫ 1оп 8оигсез //

I. Арр1. РЬуз. 1985.

Уо1.

58, N 12. Р. 4509-4511.

34.

Рге%епгег

А.Ь.,

ЖоосЫюгХк

ЗК. Меазигетеп1з оГ Тетрога1 апё 8рагёа1 СЬагас^епзйсз

Е1ес*гоёупатю 1пзЫ>ПШез //

1Ыё.

1989.

Уо1.

65, N 5. Р. 1823-1828.

35. МсКау РЕ, СегЬег К.А.,

Рге%епгег

А.Ь. Ап 1пуез*1§а*юп оГ ЬкЫит 1оп 8оигсез оп ап

АррНеё-В Ех1гас1юп Оюёе оп а Р1-110А Ассе1ега1ог // ШЕЕ Тгапз. Р1азта 8с1. 1987.

Уо1. 15, N4. Р. 339-345.

36. МепМ

С. Ж, Зг., 2а%аг

ДМ,

МШз

С.8. е!

а1.

СагЬоп Р1азта Сип // Кеу. 8с1.1пзтип. 1980.

.УЫ. 51, N 12. Р. 1641-1644.

37. Агафонов А.В., Коломенский А.А., Лебедев А.Н. и др. Генерация интенсивных потоков

отрицательных ионов // ЖЭТФ. 1983. Т. 84, вып. 6. С. 2040.

38. Быстрицкий В.М., Веригин А.А., Волков С.Н. и др. Исследование генерации мощных

ионных пучков в отражательном триоде со сторонним источником плазмы на аноде //

Физика плазмы. 1986. Т. 12, вып. 9. С. 1113-1119.

39.

ЖоосЫюгХк З.К.,

Маепскеп З.Е., МсКау

Р.Р.

8игГасе 01зсЬаг§ез аз 1п*епзе РЬо1оп 8оигсез т

*Ье

Ех1гете

1Л*гаую1е*

// Ргос. V ШЕЕ Ри1зеё Ролуег

СопГ.

АгНп^оп, 1985. Р. 563-566.

40. КИатига А., МИзиказЫ КУапо 8. Апоёе р1азта Гогтайоп

шХЪ.

1Ье Ье1р оГ ех!егпа1

гаё1а1юп зоигсез // Ргос. VI 1п1егп. СопГ. оп Ш§Ь-Ро>уег РаП1с1ез Веатз. КоЬе, 1986.

Р. 204-207.

41. Быковский Ю.А., Козырев ЮЛ., Козловский К.И. и др. Исследование ионного диода с

лазерно-плазменным анодом // Физика плазмы. 1981. Т. 7, вып. 5. С. 1024-1031.

42. Ногюка К, Татига Н.,

1зЫХоуа

К. е1 а1. РЬо1оют2а1юп

оГ

А1каНпе МеЫз АрррНеё Гог

Ри1зеё 1оп Веат КезеагсЬез // Ргос. оПтегп. СопГ. оп НР1В (ВЕАМ'8-86). КоЬе, 1986.

Р. 235-238.

43. Вигпз Е.З.Т.,

Жоос&огХк

ЗК., В1е§

К.Ж.

е! а1. А Ы1Ыит-Р1иопёе Р1азЬоуег 1оп 8оигсе

С1еапеё

шХЪ

а 01О>У 013сЬаг§е апё 1ггаё1а1её т1Ь Уасиит-1Л1гау1о1е1 Каё1айоп //1. Арр1.

РЬуз. 1988. \Ы. 63, N 1. Р. 11-27.

44. Логачев Е.И., Ремнев

Г.Е., Усов Ю.П.

Ускорение ионов из взрывоэмиссионной плазмы //

Письма в ЖТФ. 1980. Т. 6, вып. 22. С. 1404-1406.

Часть IX МОЩНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Глава 28

МОЩНЫЕ ИМПУЛЬСЫ

РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

§ 28.1 К истории проблемы

Первые опыты по получению и применению мощных импульсов рентгеновско-

го излучения были проведены в начале XX в., когда в качестве генератора импуль-

сов высокого напряжении использовали грозовые разряды, которые принимались

антенной, представлявшей собой натянутый на изоляторах трос. Полученные от

разряда молнии импульсы высокого напряжения в 12-15 МВ подавались на ваку-

умную разрядную трубку. Таким образом были получены мощные рентгеновские

импульсы, позволявшие просвечивать свинец толщиной 20 см. Однако системати-

ческие работы по созданию приборов и устройств для получения мощных импуль-

сов рентгеновского излучения были начаты в конце 30-х - начале 40-х годов Ште-

енбеком [1], а также Кингдоном и Танисом [2]. Для получения источников элек-

тронов авторы [2] использовали искру вспомогательного разряда между ртутным

катодом и поджигающим электродом. Рентгеновские трубки наполняли парами

ртути низкого давления.

Важным шагом в развитии импульсной рентгенотехники явилось создание вы-

соковакуумных отпаянных и разборных трубок. Первые вакуумные трубки с хо-

лодным катодом для генерирования рентгеновских импульсов были разработаны в

[3, 4]. Трубка, описанная в [4], была трехэлектродной отпаянной, имела плоский

вольфрамовый анод и фокусирующую катодную головку с щелью, в которой по-

мещали холодный катод. Края этой щели выполняли роль поджигающего электро-

да. Трубка, разработанная в [3], была разборной двухэлектродной, находилась под

непрерывной откачкой и имела конический заостренный анод и полый конический

катод с острыми кромками. После усовершенствования в этой трубке появился

поджигающий электрод. В дальнейшем авторы Цукерман и Манакова [5] усовер-

шенствовали трубки указанного типа в целях получения более стабильных и ин-

тенсивных рентгеновских импульсов, В частности, для стабилизации возбуждения

поджигающей искры и увеличения количества образующейся в ней плазмы в про-

межуток между поджигающим электродом и катодом вводили диэлектрик. Много