Месяц Г.А. Импульсная энергетика и электроника

Подождите немного. Документ загружается.

450

Глава 23. Длинные линии

с

нелинейными параметрами

простой суперпозиции волн также не имеет места. Эти два обстоятельства состав-

ляют специфику и затруднения анализа в нелинейной электродинамике.

Катаев [1] рассмотрел прохождение плоской электромагнитной волны через сре-

ду с нелинейными проницаемостями. Он получил простые волны и доказал теорети-

чески и экспериментально существование ударных электромагнитных волн (УЭВ) в

линиях, содержащих ферриты и сегнетоэлекгрики. При экспериментальных иссле-

дованиях стояла задача найти более совершенное, технически приемлемое средство

получения крутых перепадов и коротких импульсов тока. Первые же опыты показа-

ли перспективность использования ударных электромагнитных волн для этих целей:

были получены фронты с длительностью 10~

9

с и менее при токах в импульсе десят-

ки и сотни ампер. Физика этого технического новшества [2] представляла значитель-

ный интерес и базировалась на ряде новых электродинамических эффектов. Талонов

и Фрейдман [3] установили связь величин скачков полей и индукций на разрыве или

граничные условия на разрьюе. Позднее появились исследования простых и ударных

электромагнитных волн в некоторых частных видах линий передачи [4].

Можно выделить два механизма возникновения ударных волн. Первый обуслов-

лен набегом вершины волны за счет ее большей скорости, чем основание, из-за не-

линейных магнитной или диэлектрической проницаемостей среды или погонных

параметров Ь и С линии. Второй связан с диссипацией энергии фронта волны за

счет потерь энергии из-за магнитной вязкости или нелинейной проводимости среды.

§ 23.2 Образование ударных электромагнитных волн

путем набегания

Вначале рассмотрим образование УЭВ при относительно малой скорости из-

менения поля. В случае неограниченной нелинейной непроводящей среды распро-

странение плоских однородных линейно поляризованных электромагнитных волн

Е = Е

х

(г, /), Я = Н

у

(г, 0 описывается уравнениями Максвелла, которые в дан-

ном случае сводятся к двум дифференциальным уравнениям в частных производ-

ных первого порядка [3]:

- = -- —

,

Л-вЕ,

дг с дI

В = В(Н). (23.1)

02 С д1

Здесь взят случай пространства, заполненного ферритом, где связь между век-

торами электрического поля В и Е берется линейной, а связь между векторами

магнитного поля В и Н - нелинейной. Для достаточно медленных квазистатиче-

ских процессов значение индукции В в любой точке пространства однозначно оп-

ределяется напряженностью поля Н в этой точке в тот же момент времени.

В случае ограниченного пространства, например линии передачи, поперечные

размеры которой малы, уравнения могут быть записаны в виде двух уравнений

первого порядка (телеграфные уравнения) [3, 5]:

а/__эе дЦ___дФ

&" а ' & " ы '

1

'

$

23.2

Образование

ударных электромагнитных волн путем набегания

451

где 11(2, 0 - напряжение между проводами в сечении г (двухпроводная линия);

1(г, /) - ток в одном из проводов в том же сечении; <2 - заряд на единицу длины

линии; Ф - поток индукции на единицу длины линии. Для достаточно медленных

процессов поток Ф считается только функцией тока:

Ф = Ф(/). (23.3)

Заряд 2 линейно связан с напряжением:

2 = (23.4)

где С - емкость на единицу длины линии.

Уравнения (2) пригодны для случая неоднородных и искусственных линий, ес-

ли величины, входящие в эти уравнения, заменить их средними значениями, при

условии, что временные и пространственные масштабы 1(2, /) и V(г, /) намного

больше соответствующих масштабов отдельного звена линии.

Нелинейные уравнения (2)-(4) в общем случае не решены. Однако известны их

частные решения для случая так называемых простых волн, когда одна из искомых

величин является однозначной функцией другой величины. Полагая II =

11(Г)

9

можно найти:

= (23.5)

тогда уравнения (2) будут иметь решения, записанные в виде [6]:

2 = ±у(1)1 + Р(1\ (23.6)

1 = Ъ

\

2±- (23.7)

4Щ)с

где Р и Р

х

- произвольные функции, определяемые из граничных и начальных

условий, Ь(1) = ЛФШ - индуктивность на единицу длины линии,

V

- скорость

волны в линии.

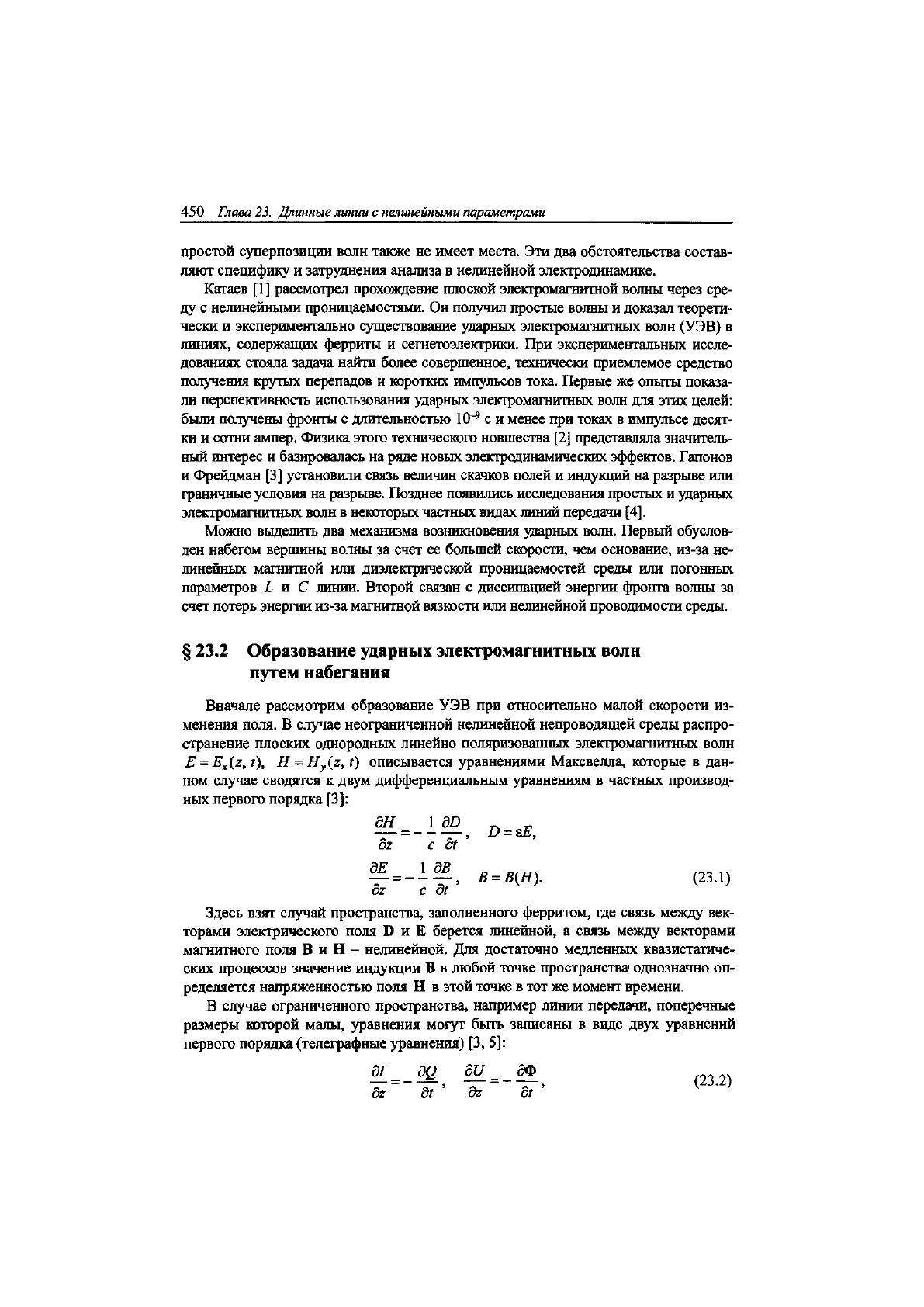

Решение (6) имеет вид бегущей волны (простая волна). У простой волны каж-

дая точка ее фронта движется со скоростью, зависящей от значения тока в этой

точке. Если индуктивность Ь(1) линии является монотонно убывающей функцией

абсолютной величины тока, то с большей скоростью будут распространяться те

точки фронта, где ток больше. Следовательно, в случае передачи импульса крутиз-

на его фронта вдоль линии возрастает, а срез импульса становится более пологим

(рис. 1). Решение (7) допускает, что в некоторые моменты времени отдельные точ-

ки на фронте волны «обгонят» точки с меньшим значением тока. Решение (7) при

этом становится неоднозначным (при

7

= на рис. 1). В действительности это

Рис.

23.1.

Деформация импульса

при

его распространении

вдоль

лшцш

29*

452

Глава 23. Длинные линии

с

нелинейными параметрами

В

О

Я

Рис.

23.2.

Зависимость В(Н) и |и(#) для феррита

невозможно и неоднозначность решения (7) означает, что решение стало разрыв-

ным, причем в данном случае разрыв образуется на фронте волны.

После образования разрыва волна перестает быть простой - возникает ударная

электромагнитная волна. Место и время разрыва определяются из решений (6)

и (7). Момент разрыва I* и координаты точки разрыва определяются уравнениями:

где , /) имеет вид (6).

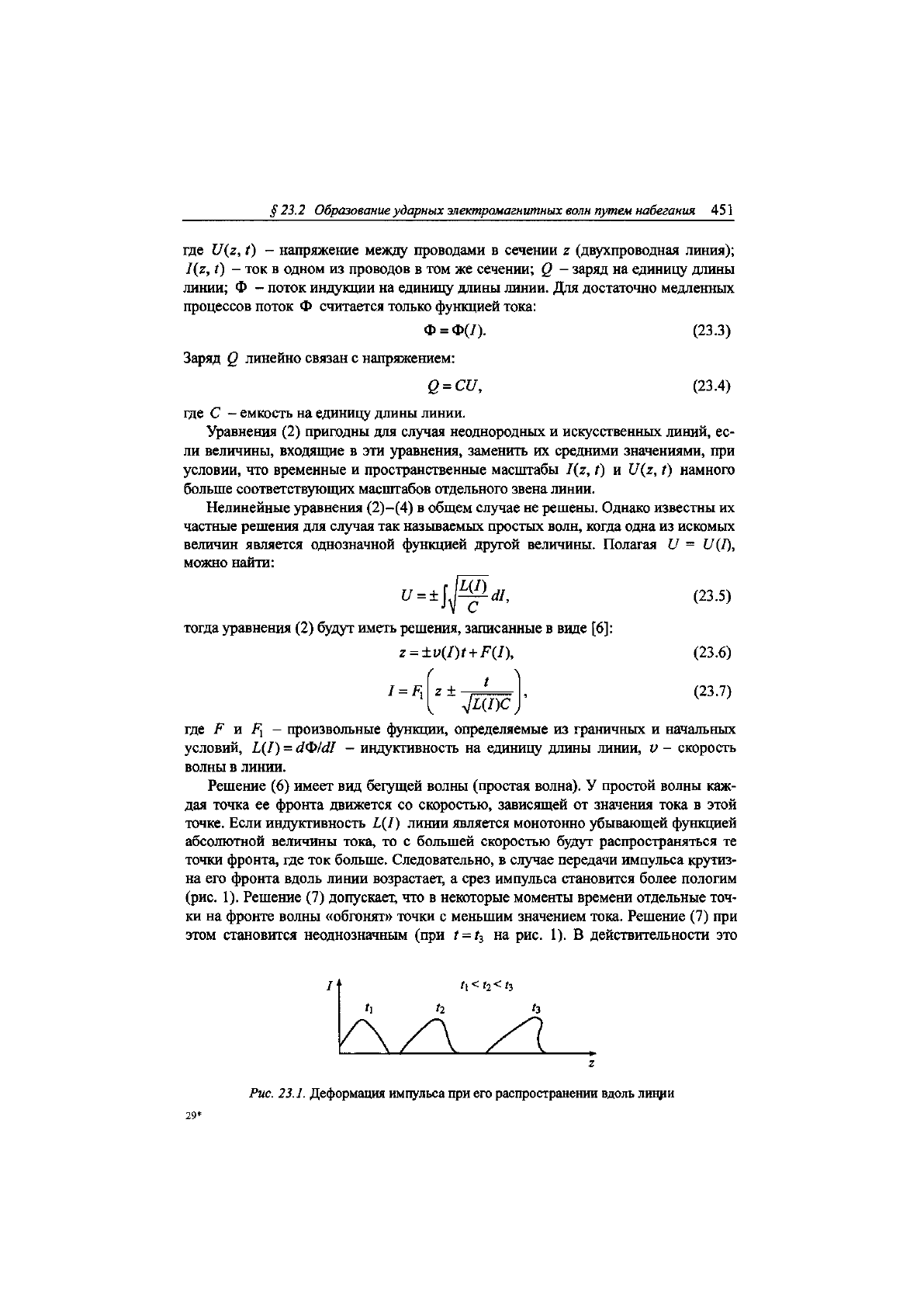

Если Щ) - немонотонная функция, т.е. если магнитная проницаемость фер-

рита |л(#) - немонотонная (однозначная или неоднозначная) функция, то скорость

распространения различных точек импульса зависит от состояния феррита в пре-

дыдущие моменты времени. Иными словами, характер формирования импульса

при его прохождении по линии будет в значительной степени зависеть от выбора

начальной рабочей точки на кривой намагничивания (рис. 2) [6]. На рисунке петля

гистерезиса смещена вправо, так как начало отсчета координат смещено на вели-

чину постоянного поля подмагничивания. Если амплитуда импульса настолько

значительна, что поле Н принимает значение больше величины Н

и

то ударные

волны могут возникать как на фронте, так и на срезе исходного импульса.

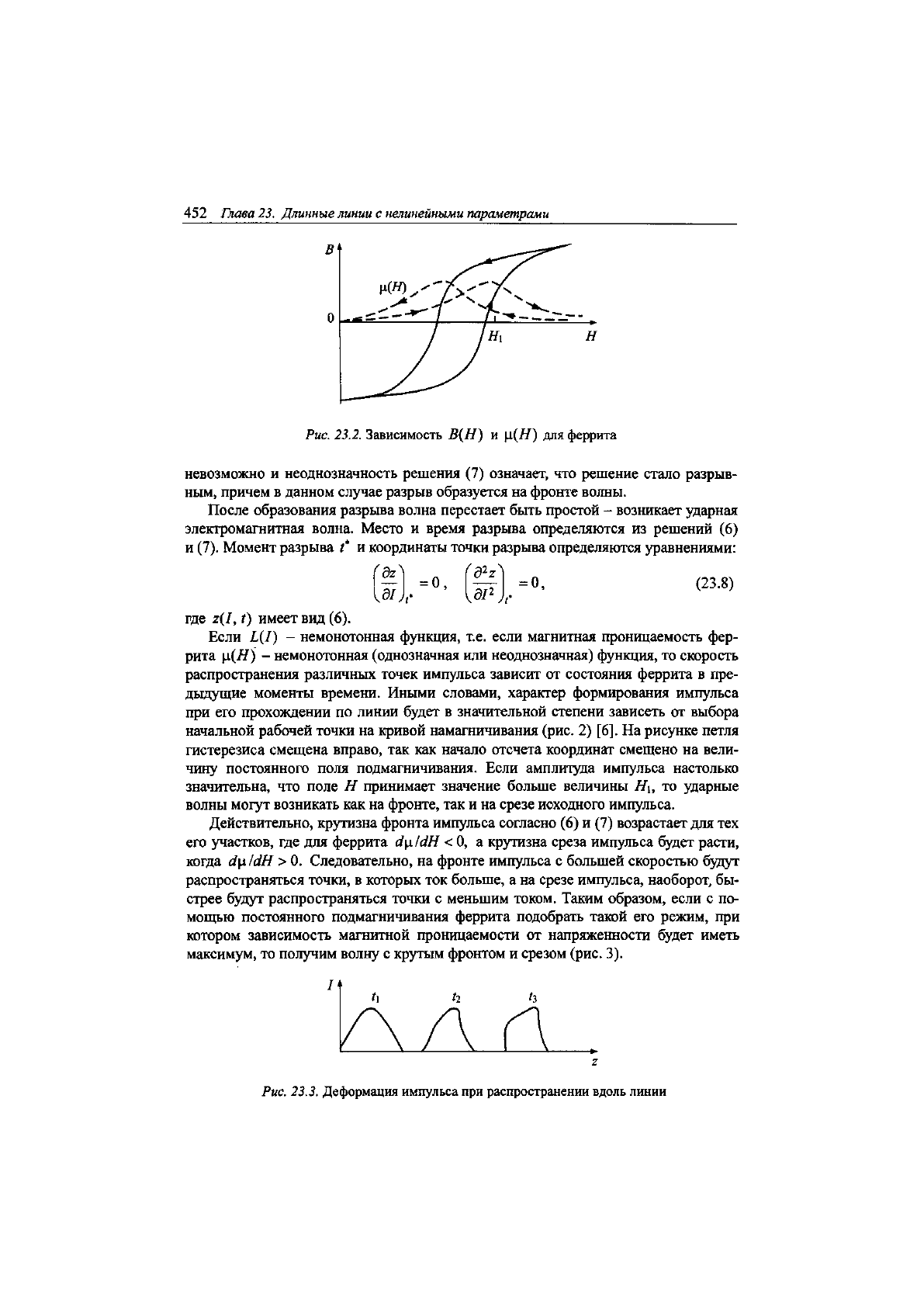

Действительно, крутизна фронта импульса согласно (6) и (7) возрастает для тех

его участков, где для феррита

с1\х1с1Н

< 0, а крутизна среза импульса будет расти,

когда

с1\х/с1Н

> 0. Следовательно, на фронте импульса с большей скоростью будут

распространяться точки, в которых ток больше, а на срезе импульса, наоборот, бы-

стрее будут распространяться точки с меньшим током. Таким образом, если с по-

мощью постоянного подмагничивания феррита подобрать такой его режим, при

котором зависимость магнитной проницаемости от напряженности будет иметь

максимум, то получим волну с крутым фронтом и срезом (рис. 3).

(23.8)

/

Рис.

23.3.

Деформация импульса

при

распространении

вдоль

линии

$

23.3 Диссипативный механизм

образования

ударных электромагнитных волн

453

Однако надо иметь в виду, что рассматриваемое явление имеет место до тех

пор, пока сохраняется квазистатическая зависимость В(Н)

9

что характерно для

микросекундного диапазона изменения длительностей фронта и среза импульса,

т.е. до тех пор, пока скорость изменения магнитного поля Н на фронте (срезе) вол-

ны не превышает величины 10

7

-10

8

Э/с [6].

§ 23.3 Диссипативный механизм образования ударных

электромагнитных волн

В случае большой скорости нарастания (более 10

8

-10

9

Э/с) магнитного поля

при формировании фронта нарушается квазистатическая зависимость В(Н) и воз-

никает необходимость учитывать динамический процесс при перемагничивании

феррита. Большую роль начинает играть магнитная вязкость феррита, приводящая

к потерям энергии на фронте волны [1,5]. Поэтому при быстрых изменениях маг-

нитного поля можно говорить о диссипативном механизме образования ударных

электромагнитных волн.

Диссипация энергии на фронте волны в определенной степени имеет место и

при формировании ударной волны за счет механизма набега в те моменты, когда

крутизна фронта заметно возрастает. Однако явление диссипации энергии при этом

не будет основным. При больших скоростях изменения магнитного поля явление

диссипации уже играет существенную роль. В этом случае учитывается процесс

быстрого перемагничивания феррита. В случае линий передачи с тороидальными

или цилиндрическими ферритовыми сердечниками процесс перемагничивания

феррита при больших скоростях изменения поля описывается моделью неоднород-

ной прецессии [7]. В этом случае зависимость между намагниченностью и магнит-

ным полем описывается формулой (22.4). Необходимо отметить значение началь-

ной намагниченности феррита при формировании фронта ударной волны. Изменяя

величину и знак поля подмагничивания, можно влиять на процесс образования

ударной волны, в частности изменять длительность ее фронта.

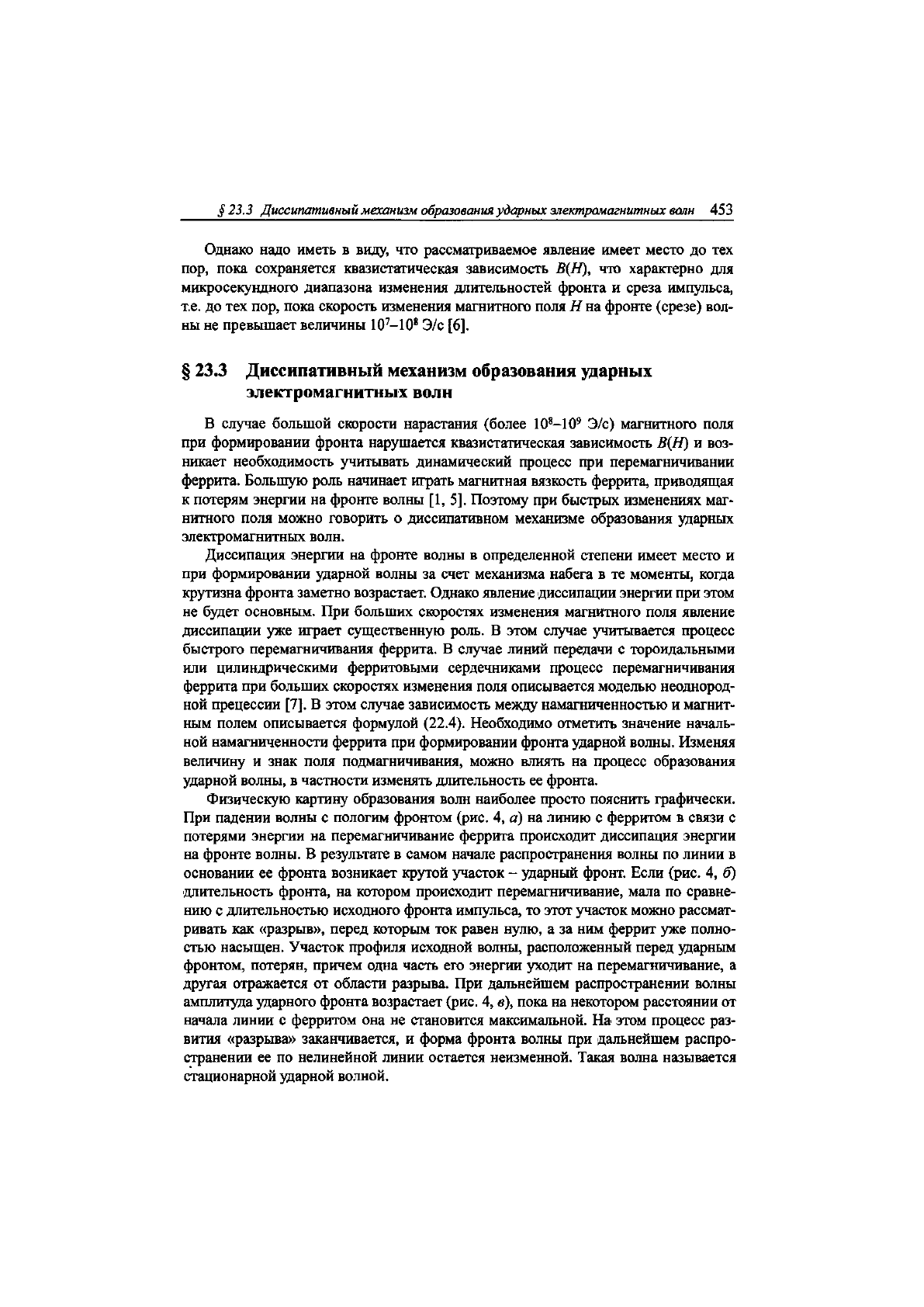

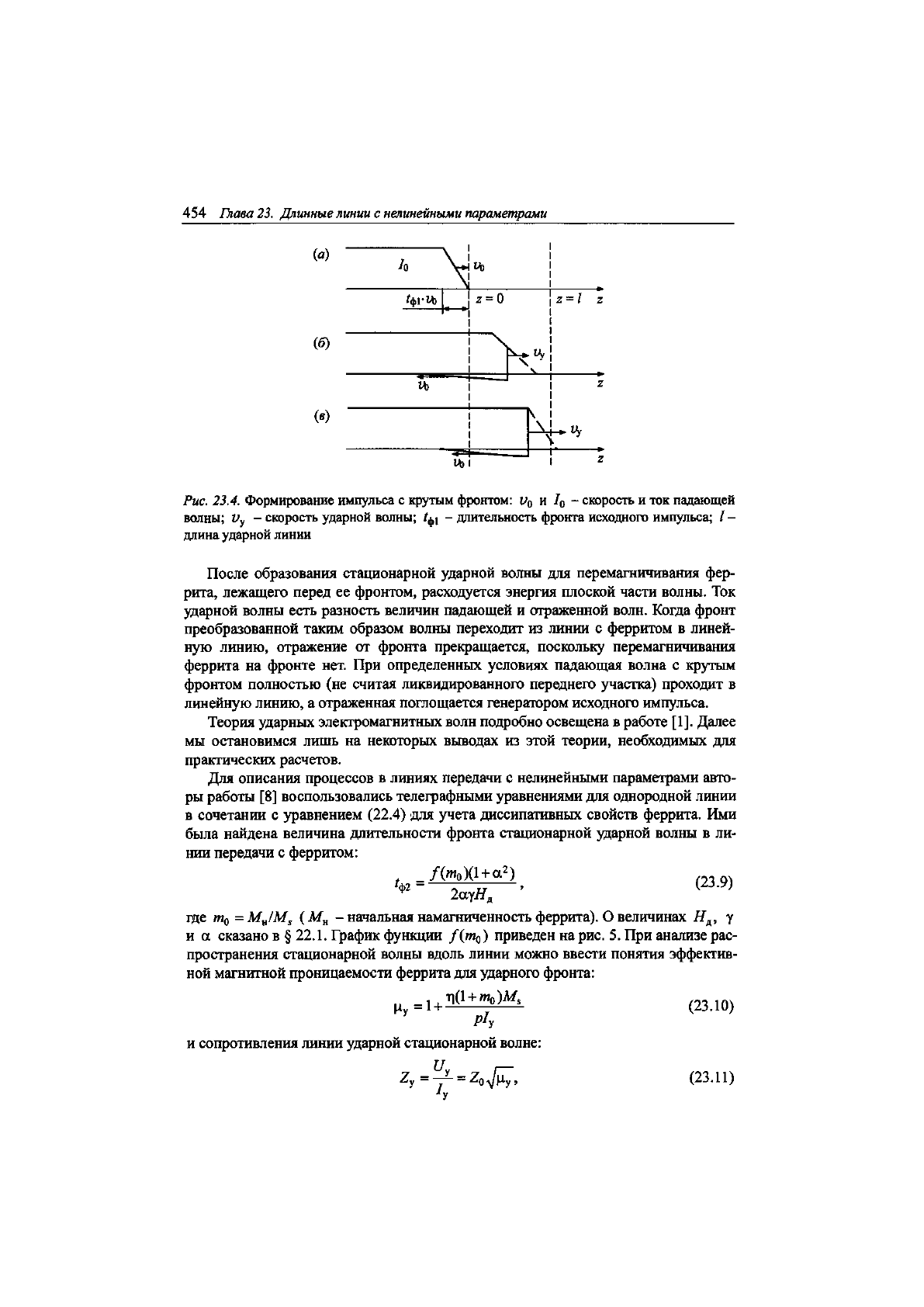

Физическую картину образования волн наиболее просто пояснить графически.

При падении волны с пологим фронтом (рис. 4, а) на линию с ферритом в связи с

потерями энергии на перемагничивание феррита происходит диссипация энергии

на фронте волны. В результате в самом начале распространения волны по линии в

основании ее фронта возникает крутой участок - ударный фронт. Если (рис. 4, б)

длительность фронта, на котором происходит перемагничивание, мала по сравне-

нию с длительностью исходного фронта импульса, то этот участок можно рассмат-

ривать как «разрыв», перед которым ток равен нулю, а за ним феррит уже полно-

стью насыщен. Участок профиля исходной волны, расположенный перед ударным

фронтом, потерян, причем одна часть его энергии уходит на перемагничивание, а

другая отражается от области разрыва. При дальнейшем распространении волны

амплитуда ударного фронта возрастает (рис. 4, в), пока на некотором расстоянии от

начала линии с ферритом она не становится максимальной. На этом процесс раз-

вития «разрыва» заканчивается, и форма фронта волны при дальнейшем распро-

странении ее по нелинейной линии остается неизменной. Такая волна называется

стационарной ударной волной.

454

Глава 23. Длинные линии

с

нелинейными параметрами

(а)

(б)

(в)

Рис. 23.4. Формирование импульса с крутым фронтом: 1/

0

и /

0

- скорость

и

ток падающей

волны;

1>

у

- скорость ударной волны; - длительность фронта исходного импульса; / -

длина ударной

линии

После образования стационарной ударной волны для перемагничивания фер-

рита, лежащего перед ее фронтом, расходуется энергия плоской части волны. Ток

ударной волны есть разность величин падающей и отраженной волн. Когда фронт

преобразованной таким образом волны переходит из линии с ферритом в линей-

ную линию, отражение от фронта прекращается, поскольку перемагничивания

феррита на фронте нет. При определенных условиях падающая волна с крутым

фронтом полностью (не считая ликвидированного переднего участка) проходит в

линейную линию, а отраженная поглощается генератором исходного импульса.

Теория ударных электромагнитных волн подробно освещена

в

работе [1]. Далее

мы остановимся лишь на некоторых выводах из этой теории, необходимых для

практических расчетов.

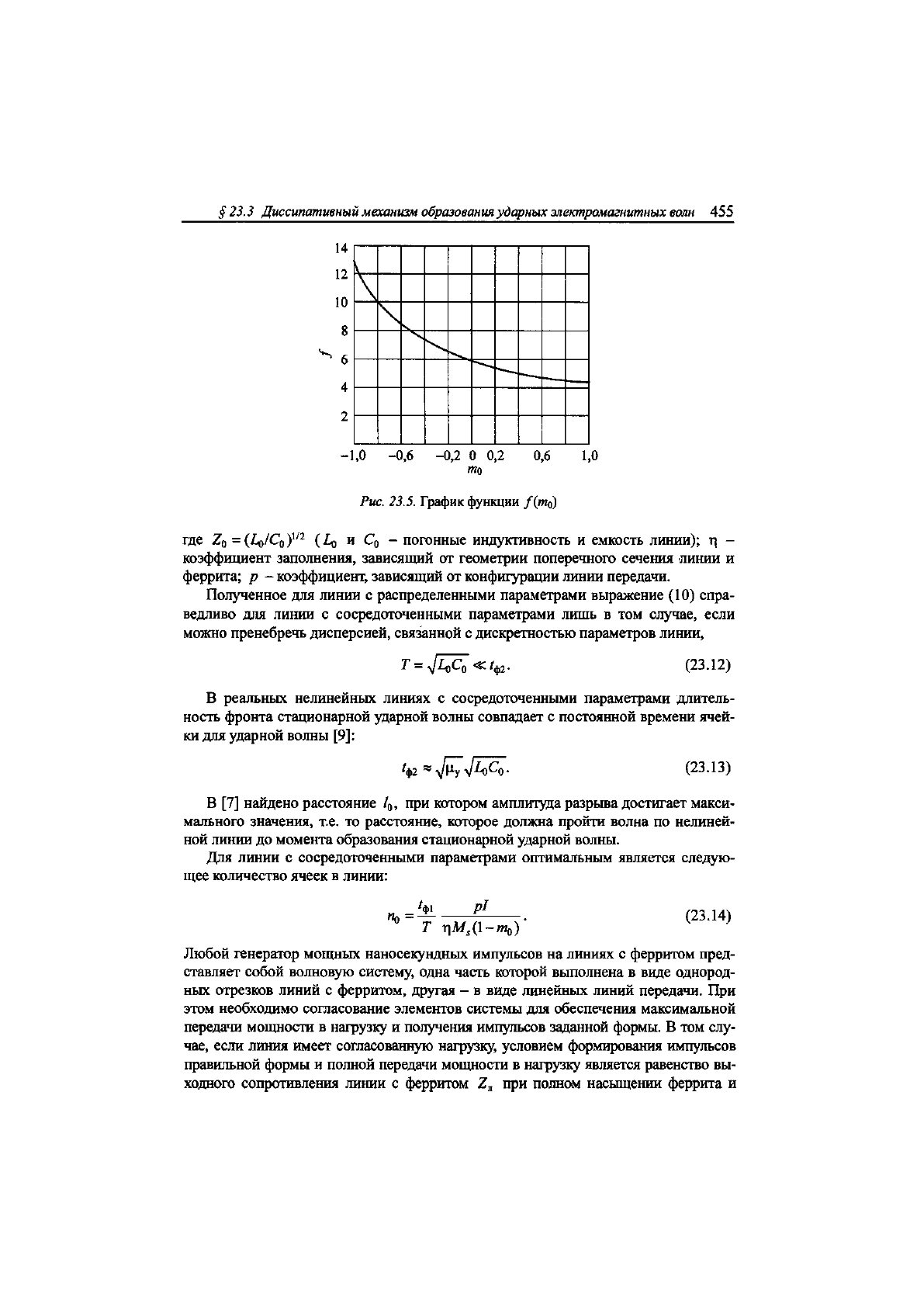

Для описания процессов в линиях передачи с нелинейными параметрами авто-

ры работы [8] воспользовались телеграфными уравнениями для однородной линии

в сочетании с уравнением (22.4) для учета диссипативных свойств феррита. Ими

была найдена величина длительности фронта стационарной ударной волны в ли-

нии передачи с ферритом:

ДАИОХ

1

+ а

2

)

*ф2

-

"

(23.9)

2сху#

д

где т

0

= М

п

1М

8

(М

н

- начальная намагниченность феррита). О величинах Я

д

, у

и а сказано в § 22.1. График функции /(т

0

) приведен на рис. 5. При анализе рас-

пространения стационарной волны вдоль линии можно ввести понятия эффектив-

ной магнитной проницаемости феррита для ударного фронта:

Т1(1

+ тоЖ8

=1 + -

р1

у

и сопротивления линии ударной стационарной волне:

—

—

2о д/цу"»

V

(23.10)

(23.11)

$

23.3 Диссипативный механизм

образования

ударных электромагнитных волн

455

то

Рис. 23.5. График функции

/(т

0

)

где 2

0

= (1о/С

0

)

1/2

(Ц и С

0

- погонные индуктивность и емкость линии); г| -

коэффициент заполнения, зависящий от геометрии поперечного сечения линии и

феррита; р - коэффициент, зависящий от конфигурации линии передачи.

Полученное для линии с распределенными параметрами выражение (10) спра-

ведливо для линии с сосредоточенными параметрами лишь в том случае, если

можно пренебречь дисперсией, связанной с дискретностью параметров линии,

Г =

1

«>Ф2- (23.12)

В реальных нелинейных линиях с сосредоточенными параметрами длитель-

ность фронта стационарной ударной волны совпадает с постоянной времени ячей-

ки для ударной волны [9]:

^«Т^л/АА- (23.13)

В [7] найдено расстояние /

0

, при котором амплитуда разрыва достигает макси-

мального значения, т.е. то расстояние, которое должна пройти волна по нелиней-

ной линии до момента образования стационарной ударной волны.

Для линии с сосредоточенными параметрами оптимальным является следую-

щее количество ячеек в линии:

^—р1—

(2314)

Т т\М

я

{\-щ)

Любой генератор мощных наносекундных импульсов на линиях с ферритом пред-

ставляет собой волновую систему, одна часть которой выполнена в виде однород-

ных отрезков линий с ферритом, другая - в виде линейных линий передачи. При

этом необходимо согласование элементов системы для обеспечения максимальной

передачи мощности в нагрузку и получения импульсов заданной формы. В том слу-

чае, если линия имеет согласованную нагрузку, условием формирования импульсов

правильной формы и полной передачи мощности в нагрузку является равенство вы-

ходного сопротивления линии с ферритом 2

Л

при полном насыщении феррита и

456

Глава 23. Длинные линии

с

нелинейными параметрами

неизменном направлении вектора намагниченности сопротивлению нагрузки [10]:

Если исходный импульс поступает в линию с ферритом через линейную линию с

волновым сопротивлением 2

01

, то для полной передачи мощности необходимо

согласование сопротивления 2

01

и сопротивления нелинейной линии ударной волне:

Очевидно, что длина линии с ферритом должна быть такова, чтобы после прохож-

дения по ней фронт исходного импульса ликвидировался полностью, а длитель-

ность вершины не менялась. При этом для передачи видеоимпульса без искажений

(за исключением переднего фронта) необходимо выполнение следующего условия

для длительности вершины исходного импульса [10]:

где / - длина линии с ферритом, V!) - скорость волны в линии с насыщенным фер-

ритом.

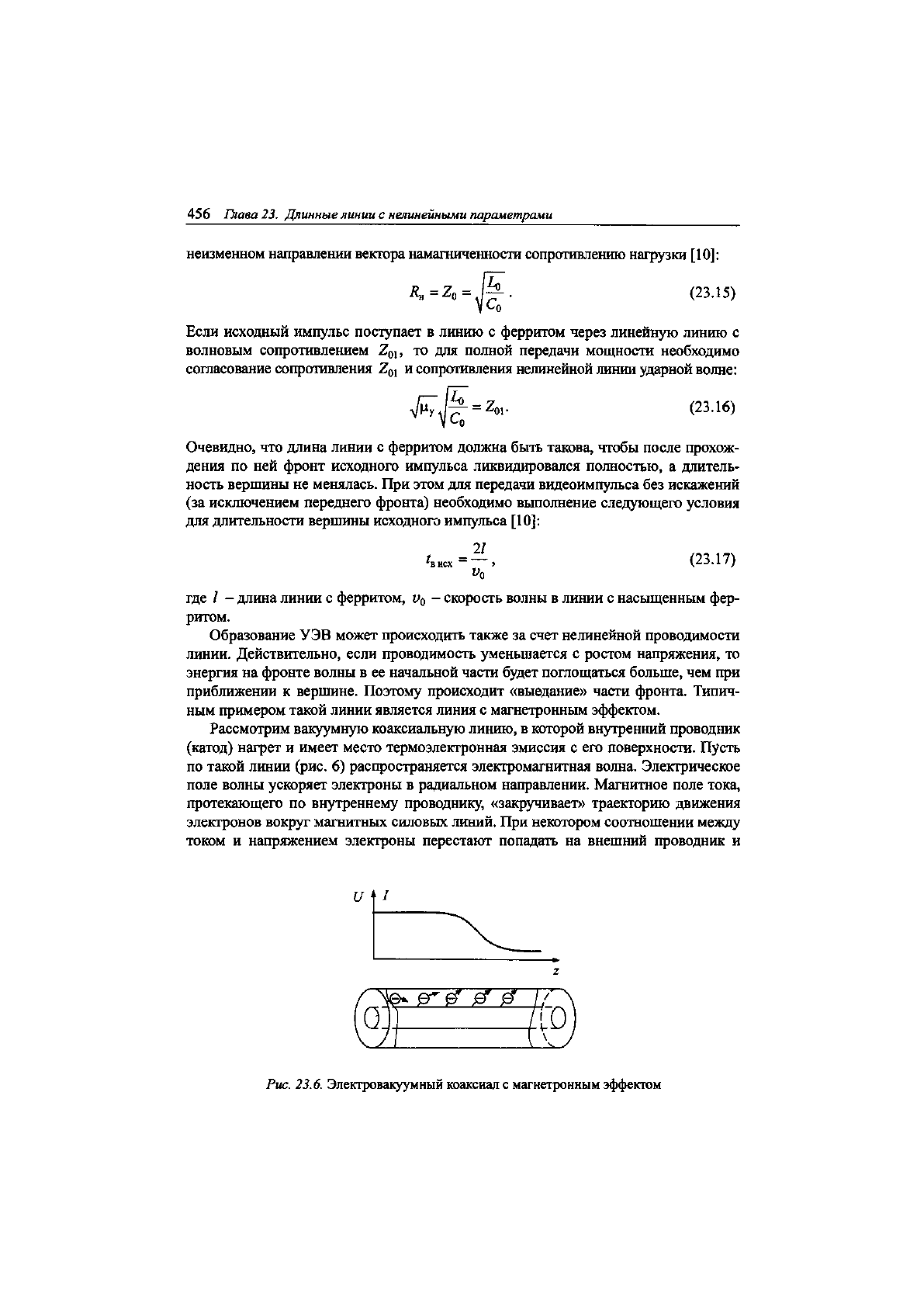

Образование УЭВ может происходить также за счет нелинейной проводимости

линии. Действительно, если проводимость уменьшается с ростом напряжения, то

энергия на фронте волны в ее начальной части будет поглощаться больше, чем при

приближении к вершине. Поэтому происходит «выедание» части фронта. Типич-

ным примером такой линии является линия с магнетронным эффектом.

Рассмотрим вакуумную коаксиальную линию, в которой внутренний проводник

(катод) нагрет и имеет место термоэлектронная эмиссия с его поверхности. Пусть

по такой линии (рис. 6) распространяется электромагнитная волна. Электрическое

поле волны ускоряет электроны в радиальном направлении. Магнитное поле тока,

протекающего по внутреннему проводнику, «закручивает» траекторию движения

электронов вокруг магнитных силовых линий. При некотором соотношении между

током и напряжением электроны перестают попадать на внешний проводник и

(23.15)

(23.16)

2/

Vо

(23.17)

2

Рис.

23.6.

Электровакуумный коаксиал с магнетронным эффектом

^

23.4 Конструкции линий

с

ударными электромагнитными волнами

457

магнитным полем возвращаются обратно на внутренний проводник. Следователь-

но, пока электрическое и магнитное поля волны малы по величине (начало фрон-

та), электроны попадают с одного проводника на другой, т.е. между проводниками

существует большая проводимость и течет ток утечки. С ростом этих полей волны

(конец фронта) электроны начнут «закручиваться», и наконец они будут возвра-

щаться на внутренний электрод линии. Этот эффект, предсказанный в [1], был на-

зван «магнетронным». Мы его уже рассматривали при описании работы вакуум-

ных линий с магнитной самоизоляцией, работающих в режиме взрывной элек-

тронной эмиссии (см. главу 10).

§ 23.4 Конструкции линий с ударными электромагнитными

волнами

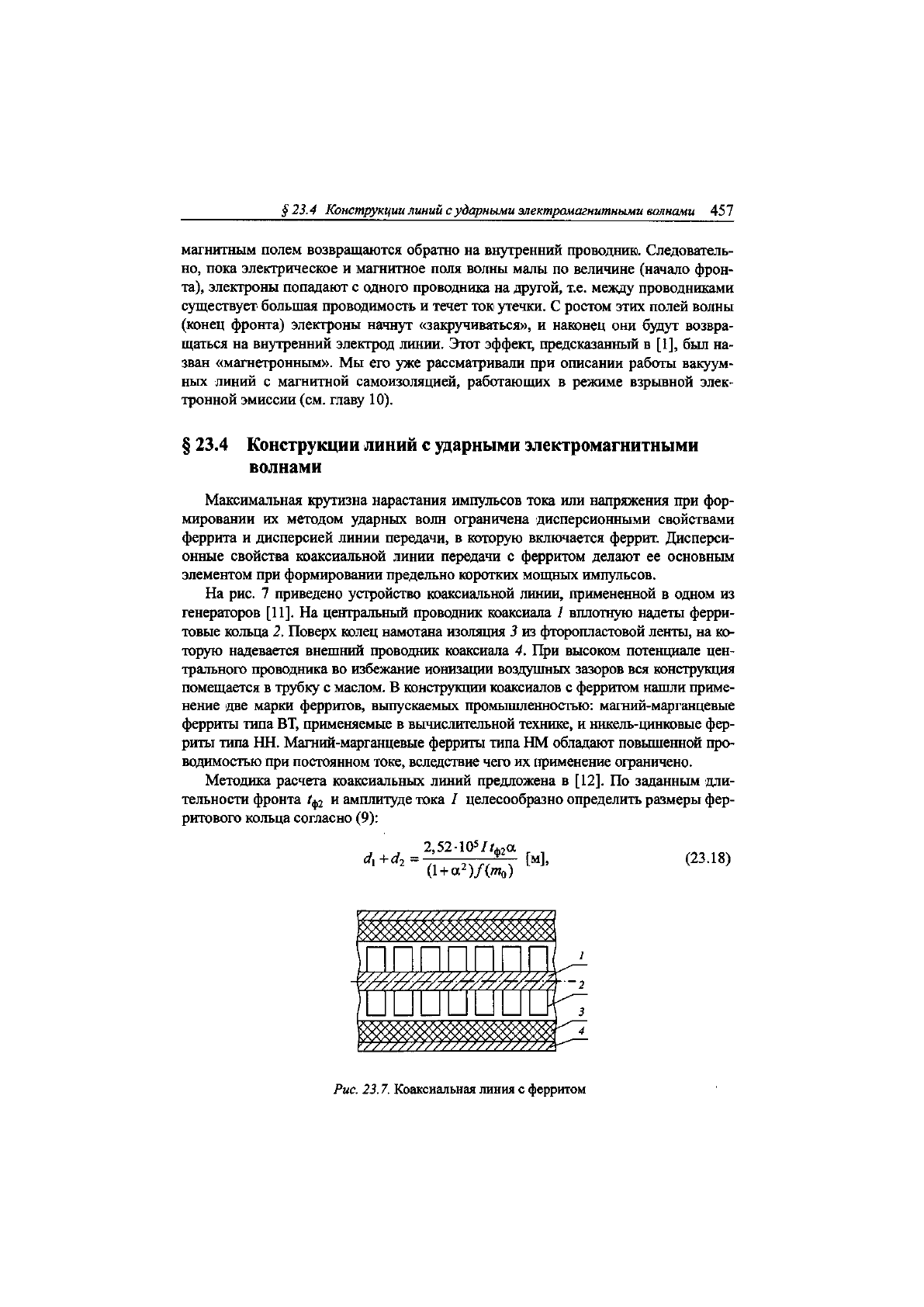

Максимальная крутизна нарастания импульсов тока или напряжения при фор-

мировании их методом ударных волн ограничена дисперсионными свойствами

феррита и дисперсией линии передачи, в которую включается феррит. Дисперси-

онные свойства коаксиальной линии передачи с ферритом делают ее основным

элементом при формировании предельно коротких мощных импульсов.

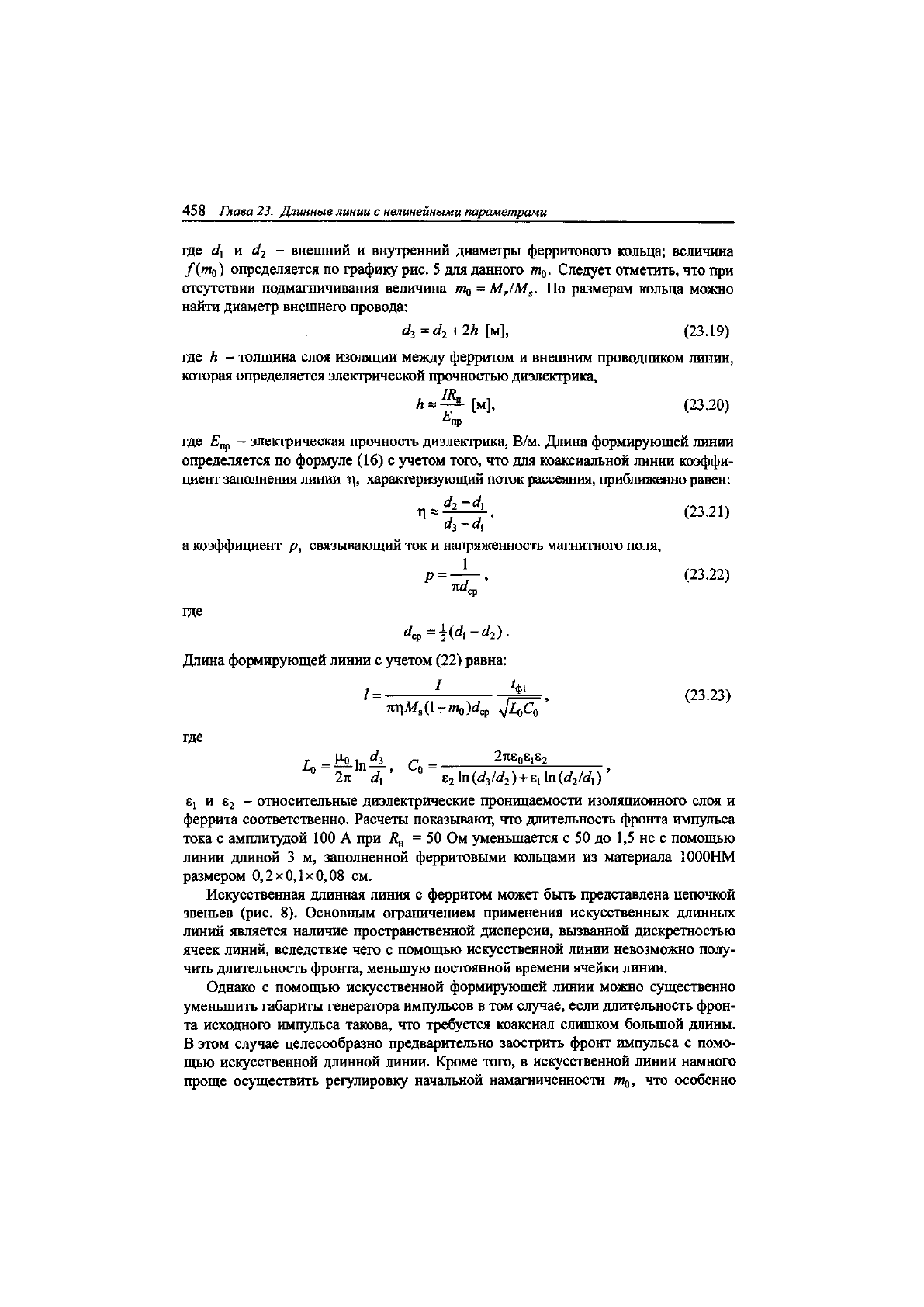

На рис. 7 приведено устройство коаксиальной линии, примененной в одном из

генераторов [11]. На центральный проводник коаксиала 1 вплотную надеты ферри-

товые кольца 2. Поверх колец намотана изоляция 3 из фторопластовой ленты, на ко-

торую надевается внешний проводник коаксиала 4. При высоком потенциале цен-

трального проводника во избежание ионизации воздушных зазоров вся конструкция

помещается в трубку с маслом. В конструкции коаксиалов с ферритом нашли приме-

нение две марки ферритов, выпускаемых промышленностью: магний-марганцевые

ферриты типа ВТ, применяемые в вычислительной технике, и никель-цинковые фер-

риты типа НН. Магний-марганцевые ферриты типа НМ обладают повышенной про-

водимостью при постоянном токе, вследствие чего их применение ограничено.

Методика расчета коаксиальных линий предложена в [12]. По заданным дли-

тельности фронта /ф

2

и амплитуде тока I целесообразно определить размеры фер-

ритового кольца согласно (9):

<23Л8)

(1+<х

2

)/(то)

Рис. 23.7.

Коаксиальная

линия

с ферритом

458

Глава 23. Длинные линии

с

нелинейными параметрами

где й

х

и */

2

- внешний и внутренний диаметры ферритового кольца; величина

/(щ) определяется по графику рис. 5 для данного т

0

. Следует отметить, что при

отсутствии подмагничивания величина т

0

= М

г

/М

8

. По размерам кольца можно

найти диаметр внешнего провода:

=</

2

+2й [м], (23.19)

где к - толщина слоя изоляции между ферритом и внешним проводником линии,

которая определяется электрической прочностью диэлектрика,

(23.20)

пр

где Е

п

р - электрическая прочность диэлектрика, В/м. Длина формирующей линии

определяется по формуле (16) с учетом того, что для коаксиальной линии коэффи-

циент заполнения линии

х\

9

характеризующий поток рассеяния, приближенно равен:

(23.21)

а коэффициент р

9

связывающий ток и напряженность магнитного поля,

/> = 4"' (23.22)

7ш

ср

где

Длина формирующей линии с учетом (22) равна:

/ = ^==

9

(23.23)

щМ

3

(1-т

0

)с!

ср

где

Т

=

С 2ПЕ

0

Е

1

Е

2

4

2я ^ '

0

е

2

1п ) +

б! 1п

)'

б! и е

2

- относительные диэлектрические проницаемости изоляционного слоя и

феррита соответственно. Расчеты показывают, что длительность фронта импульса

тока с амплитудой 100 А при Л

н

= 50 Ом уменьшается с 50 до 1,5 не с помощью

линии длиной 3 м, заполненной ферритовыми кольцами из материала 1000НМ

размером 0,2x0,1x0,08 см.

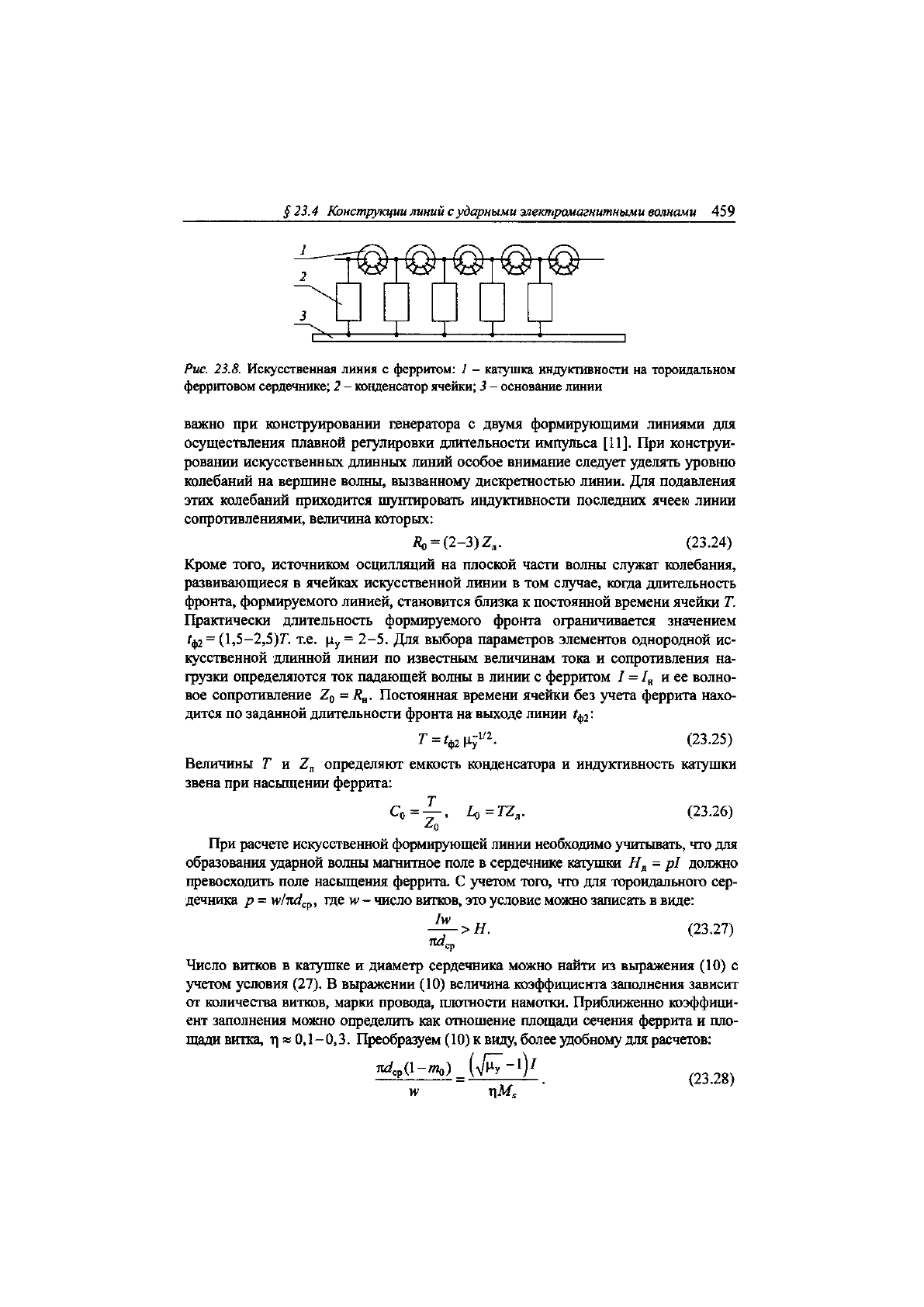

Искусственная длинная линия с ферритом может быть представлена цепочкой

звеньев (рис. 8). Основным ограничением применения искусственных длинных

линий является наличие пространственной дисперсии, вызванной дискретностью

ячеек линий, вследствие чего с помощью искусственной линии невозможно полу-

чить длительность фронта, меньшую постоянной времени ячейки линии.

Однако с помощью искусственной формирующей линии можно существенно

уменьшить габариты генератора импульсов в том случае, если длительность фрон-

та исходного импульса такова, что требуется коаксиал слишком большой длины.

В этом случае целесообразно предварительно заострить фронт импульса с помо-

щью искусственной длинной линии. Кроме того, в искусственной линии намного

проще осуществить регулировку начальной намагниченности щ

9

что особенно

^

23.4 Конструкции линий

с

ударными электромагнитными волнами

459

Рис. 23.8. Искусственная линия с ферритом: 1 - катушка индуктивности на тороидальном

ферритовом сердечнике; 2 - конденсатор

ячейки;

3 - основание линии

важно при конструировании генератора с двумя формирующими линиями для

осуществления плавной регулировки длительности импульса [11]. При конструи-

ровании искусственных длинных линий особое внимание следует уделять уровню

колебаний на вершине волны, вызванному дискретностью линии. Для подавления

этих колебаний приходится шунтировать индуктивности последних ячеек линии

сопротивлениями, величина которых:

До

= (2-3)2

л

. (23.24)

Кроме того, источником осцилляций на плоской части волны служат колебания,

развивающиеся в ячейках искусственной линии в том случае, когда длительность

фронта, формируемого линией, становится близка к постоянной времени ячейки Г.

Практически длительность формируемого фронта ограничивается значением

'ф2

=

(1,5-2,5)7. т.е. ц

у

= 2-5. Для выбора параметров элементов однородной ис-

кусственной длинной линии по известным величинам тока и сопротивления на-

грузки определяются ток падающей волны в линии с ферритом I = /

н

и ее волно-

вое сопротивление 2

0

= К

н

. Постоянная времени ячейки без учета феррита нахо-

дится по заданной длительности фронта на выходе линии /

ф2

:

Г = <ф

2

Цу

1/2

. (23.25)

Величины Т и 2

Л

определяют емкость конденсатора и индуктивность катушки

звена при насыщении феррита:

С

0

~

9

Ц>=Т2

Л

. (23.26)

При расчете искусственной формирующей линии необходимо учитывать, что для

образования ударной волны магнитное поле в сердечнике катушки #

д

= р1 должно

превосходить поле насыщения феррита. С учетом того, что для тороидального сер-

дечника р = м>/га/

ср

, где - число витков, это условие можно записать в виде:

/и>

— >Н. (23.27)

Число витков в катушке и диаметр сердечника можно найти из выражения (10) с

учетом условия (27). В выражении (10) величина коэффициента заполнения зависит

от количества витков, марки провода, плотности намотки. Приближенно коэффици-

ент заполнения можно определить как отношение площади сечения феррита и пло-

щади витка, г|« 0,1-0,3. Преобразуем (10)

к

виду, более удобному для расчетов:

Г]М

3

(23.28)