Лотман Ю.М. Семиосфера

Подождите немного. Документ загружается.

определить как такое, которое в качестве альтернативы разумному поведению имеет

потенциальную возможность безумного поведения и само реализует постоянный выбор между

этими стратегиями. Устройство, которое в принципе не может «сойти с ума», не может быть

признано интеллектуальным. В этом отношении патологические моменты в функционировании

культур, порождающие в самом широком контексте тему безумия как факта культуры («история

— аутобиография сумасшедшего»)

1

, не опровергают, а парадоксальным образом подтверждают

определение культуры как механизма коллективного разума.

2. Сущность интеллектуального акта в свете семиотической культурологии.

2.1. Общепринятого удовлетворительного определения интеллектуального поведения не

существует. Не может быть принято отождествление понятий «разумное» и «человекоподобное»

(как известно, Тьюринг склонен был определить интеллектуальные реакции как такие, которые

человек после длительного общения не может отличить от человеческих

2

), хотя бы потому, что в

этом случае мы рискуем возвести недостатки некоторой конкретной формы разума в ранг его

неотъемлемых качеств. В ряде работ проявляется тенденция вообще отказаться от определения

разума, видя в нем соединение разнородных способностей и навыков, из которых ни один

изолированно не специфичен разуму. Отказ от попыток «найти что-то одно, без чего интеллекта

не существует», в этих случаях воспринимается как шаг вперед

3

. С этим также трудно согласиться

не только потому, что, моделируя искусственный интеллект, мы оказываемся в этом случае в

положении сказочного героя, которому было приказано: «Пойди не знаешь куда, принеси не

знаешь что», но и поскольку нет никакой уверенности, что искусственные модели отдельных

интеллектоподобных операций в конечном счете все же сложатся в единый Разум.

Если же рискнуть обратиться к тривиальным и общепонятным определениям разума, то они, в

конечном счете, сведутся к способности осуществлять в изменившихся кардинальным образом

условиях (то есть в условиях, для которых в сознании данного субъекта нет дешифрующего

стереотипа и которые не могут быть путем достаточно простых операций возведены к такому

стереотипу как его вариант) поведение, которое было бы одновременно новым и целесообразным.

Если, переводя эти требования на язык семиотики, представить себе новую ситуацию как

подлежащий дешифровке текст на языке, который дешифровщику неизвестен, то задачу можно

было бы сформулировать как способность создавать новые языки. Целесообразное же и

1

Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 4. С. 264.

2

Turing А. М. Computing Machinery and Intelligence // Mind, 59. 1950. P. 433—460.

3

Арбиб М. Метафорический мозг. М., 1976. С. 137.

559

одновременно новое поведение будет интерпретироваться как создание новых и правильных

текстов.

2.2. В связи с этим вопрос о природе новых текстов (сообщений) приобретает особое значение.

Под новым текстом мы будем понимать такое сообщение, которое не совпадает с исходным и не

может быть из него автоматически выведено. Следовательно, все правильные (то есть осущест-

вленные в соответствии с определенными заранее заданными правилами) трансформации

исходного текста не создают нового сообщения, поскольку исходный текст и любая его

правильная трансформация, по сути дела, могут рассматриваться как одно и то же сообщение.

Таким образом, возникает противоречие между понятиями «новый» и «правильный» текст.

Однако новый текст (например, некоторое поведение) должен быть правильным в том смысле,

чтобы эффективно коррелировать с изменившимися условиями. В этом случае на основе его

смогут быть сформулированы новые правила, в перспективе которых он будет выглядеть как

вполне закономерный, что можно было бы интерпретировать как создание таких текстов,

которые, будучи неправильными в пределах некоторого данного языка, оказывались бы

правильными и полезными в рамках некоторого нового, еще имеющего возникнуть, языка.

Из сказанного можно сделать вывод, что любое устройство, претендующее на качество

интеллектуальности, должно обладать таким механизмом генерации текстов, который в

определенном звене не давал бы однозначной предопределенности в развертывании, то есть,

будучи подвергнут последовательно трансформации в некотором и потом обратном

направлениях, не давал бы восстановления исходного сообщения.

2.3. Широкий круг наук о человеке — от этнологии Марселя Мосса и Клода Леви-Строса до

теории информации, лингвистики, семиотики — исходит из того, что в основе общения людей

лежит акт коммуникации, который рассматривается как обмен эквивалентными сущностями:

эквивалентными товарами в процессе торговли, эквивалентными женщинами в процессе брачных

контактов между коллективами, эквивалентными знаками в структуре семиотических общений.

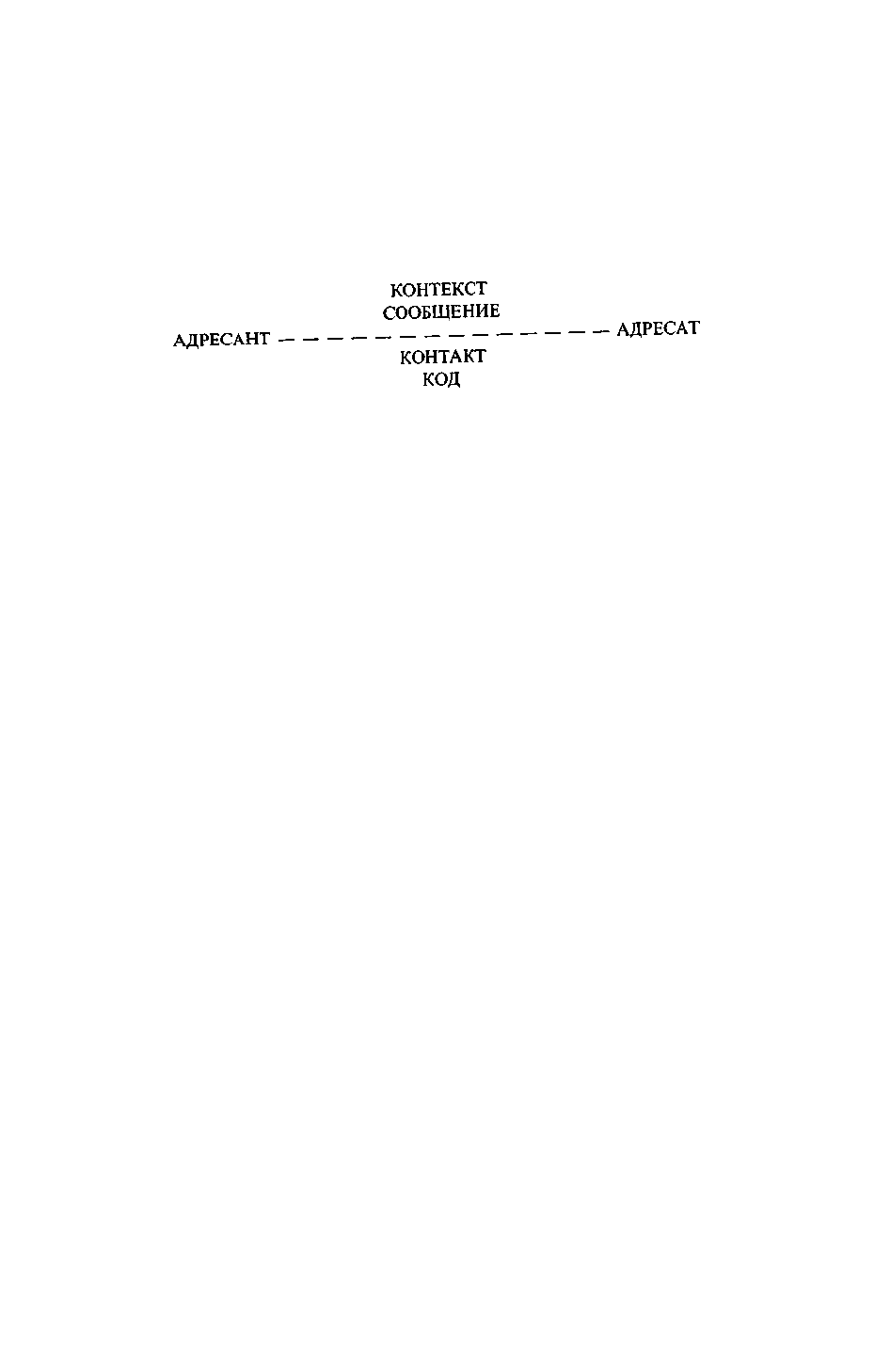

Все эти разнообразные виды коммуникации обобщаются в известной схеме Р. О. Якобсона:

1

Сущность процесса коммуникации представляется, таким образом, в том, что некоторое

сообщение в результате закодирования-декодирования передается от посылающего к получателю.

При этом самая основа акта в том, что второй получает то самое сообщение (или полностью ему

по некоторым

1

Jakobson R. Linguistics and Poetics, Style in Language / Ed. by T. A. Sebeok. Mass., 1964. P. 353.

560

принятым правилам эквивалентное), которое передал первый. Нарушение адекватности

выступает как дефект в функционировании коммуникационной цепи. Идеализованная схема

связи, условно освобожденная от всех видов шума и обнажающая самую суть коммуникативного

акта, обеспечивает получение именно того сообщения, которое было отправлено.

Нетрудно заметить, что функциональная установка такой схемы коммуникации, объясняя

механизм циркуляции уже имеющихся сообщений в том или ином коллективе, не только не

объясняет, но и прямо исключает возможность возникновения новых сообщений внутри цепи

«адресант—адресат». Следовательно, все научные построения, анализирующие циркуляцию

сообщений внутри какой-либо одной коммуникативной цепи, обогащая наши представления

относительно форм передачи, накопления и хранения информации, ничего не прибавляют к

нашим знаниям о возникновении нового сообщения, то есть о самом ядре интеллектуального акта.

2.4. Семиотика культуры, с самого момента осознания себя в качестве самостоятельной

научной отрасли, встала перед необходимостью объяснить функциональную необходимость

полиглотической структуры культуры. Применение семиотических методов к материалу

культуры вначале осуществлялось как реализация завета Соссюра создать «науку, изучающую

жизнь знаков внутри жизни общества». «Мы назвали бы ее семиология», — заключал Соссюр

1

.

На этом этапе основные усилия были направлены на приложение лингво-семиотических методов

описания к разнообразным «языкам» культуры. Результатом было установление единства

различных систем социальной коммуникации как семиотических объектов (сравним определение,

предложенное И. И. Ревзиным на II Летней школе по изучению вторичных моделирующих систем

в Кяэрику в 1966 г.: «Семиотика есть наука, изучающая объекты, описываемые с помощью

аппарата лингвистики»). Таким образом, основное внимание было направлено на то, чтобы

вскрыть единство этих систем, а различные языки культуры на метауровне представали как некий

единый Язык. На этом этапе изучение культуры было сферой, из которой черпались интересные

примеры, а не самостоятельной областью науки.

Самоопределение семиотики культуры связано с постановкой вопроса о функциональной

взаимообусловленности существования различных семиотических систем, природы их

структурной асимметрии, их взаимной непереводимости. С того момента, как стало ясно, что

отдельные семиотические системы складываются в структурное целое благодаря взаимной

неоднородности, начал вырисовываться специальный объект исследования, не адекватный

семиотике изолированной коммуникативной системы. В «Предложениях по программе IV Летней

школы по вторичным моделирующим системам», вынесенных на обсуждение оргкомитетом

школы, указывалось: «Отдельные знаковые системы, хотя и представляют имманентно

организованные структуры, функционируют лишь в единстве, опираясь друг на друга. Ни одна из

знаковых систем не обладает механизмом, который обеспечивал бы ей изолированное

функционирование. Из этого вытекает, что наряду с подходом,

1

Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М., 1933. С. 40.

561

который позволяет построить серию относительно автономных наук семиотического цикла,

допустим и другой, с точки зрения которого все они рассматривают частные аспекты семиотики

культуры, науки о функциональной соотнесенности различных знаковых систем»

1

.

В этом смысле семиотика культуры мыслима как теоретическая дисциплина, которая изучает

механизм единства и взаимной необходимости различных семиотических систем. Ее могут,

например, интересовать такие вопросы, как объяснение культурных универсалий типа оппозиции

«системы с иконическим знаком — системы с условными знаками», вопросы минимального

внутреннего разнообразия семиотического механизма культуры, внутренней непереводимости

языков и механизмов, преодоления этой непереводимости. Все эти и многие другие проблемы

могут рассматриваться на материале некоторой абстрактной модели изолированной культуры.

Однако возможен и другой подход: выявление внутренних механизмов данной культуры путем

сопоставления ее с широким контекстом других человеческих культур. Такой подход связан с

построением типологических моделей, что также непосредственно относится к семиотике

культуры.

2.5. Одной из особенностей существования культуры как целого является то, что внутренние

связи, обеспечивающие ее единство, реализуются с помощью семиотических коммуникаций —

языков. В этом смысле культура представляет собой полиглотический механизм. Этим культура

как некоторая сверхбиологическая индивидуальность отличается от любых биологических

индивидуальностей, внутренние связи которых реализуются с помощью биологических, а не

семиотических коммуникаций. Однако семиотическая (знаковая) коммуникация есть связь между

двумя (или несколькими) полностью автономными единицами. Если досемиотические

коммуникации связывают в единое целое части, из которых ни одна не способна к полностью

автономному существованию, то знаковые системы соединяют воедино вполне самостоятельные,

структурно автономные образования, которые могут существовать в отдельности и, лишь входя в

более сложную целостность, обретают вторичные свойства частей, не теряя своей автономии на

более низком уровне. Может показаться, что семиотическая связь представляет, с точки зрения

целого, менее эффективную систему: в отличие от доязыковых импульсов биохимического и

биофизического характера, знаки языка могут быть восприняты и не восприняты, быть ложными

или истинными, быть поняты адекватно или неадекватно. Типично языковые ситуации, когда

передающий дезинформирует воспринимающего или воспринимающий искаженно дешифрует

сообщение, неизвестны доязыковым коммуникациям. В связи с этим язык является

инструментом, пользование которым порождает многочисленные трудности. И тем не менее

появление семиотических коммуникаций ознаменовало собой гигантский шаг в сторону

устойчивости и выживаемости человечества как целого. Для того, чтобы понять это, придется

обратить внимание на особенность, являющуюся непреложным законом для сверхсложных

систем кибернетического типа: устойчивость целого возрастает с воз-

1

Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1970. С. 3.

562

растанием внутреннего разнообразия системы. Разнообразие же связано с тем, что элементы

системы одновременно специализируются как ее части и приобретают возрастающую автономию

как самостоятельные структурные образования. Но на этом процесс не останавливается.

Автономные «для себя» элементы системы с позиции целого выступают как одинаковые и

полностью взаимозаменимые. Однако здесь включается в работу новый механизм: естественный

«разброс» вариантов в природе приводит к тому, что структурно одинаковые элементы

реализуются в виде вариантов. Однако эта вариативность не становится структурным фактом и, с

позиций структуры как таковой, не существует.

На следующем этапе картина усложняется: связь между элементами осуществляется с

помощью знаковой коммуникации, а это стимулирует их самостоятельность, что, в свою очередь,

приводит к тому, что индивидуальные различия превращаются в структурные, а сами элементы

— в индивиды (личности).

Процесс этот может быть пояснен с помощью такого примера. Простейшая форма

биологического размножения — деление одноклеточных организмов. В этом случае каждая

отдельная клетка полностью независима и не нуждается в другой. Следующий этап — разделение

биологического вида на два половых класса, причем для продолжения рода необходимо и

достаточно любого одного элемента из первого и любого одного элемента из второго класса.

Появление зоосемиотических систем заставляет рассматривать индивидуальные различия между

особями как значимые и вносит элемент избирательности в брачные отношения высших

животных. Культура возникает как система дополнительных запретов, накладываемых на

физически возможные действия. Сочетание сложных систем брачных запретов и структурно

значимых их нарушений превращает адресата и адресанта брачной коммуникации в личности.

Данное Природой «мужчина и женщина» сменяется данным Культурой «только этот и только

эта». При этом именно вхождение отдельных человеческих единиц в сложные образования

Культуры делает их одновременно и частями целого, и неповторимыми индивидуальностями,

разница между которыми является носителем определенных социальных значений.

Приведенный пример иллюстрирует положение о том, что по мере усложнения системы

происходит нарастание автономности ее частей, а в сверхсложных системах этот процесс

приводит к замене понятия «структурный узел» понятием «личность». Однако закономерен

вопрос: как влияет этот процесс на эффективность системы?

Если рассмотреть систему как целое, обладающее гомеостазисом и определенными

интеллектуальными возможностями, то станет очевидно, что одну из основных трудностей ее

составит необходимость деятельности в условиях недостаточной информированности. Поиски

эффективного поведения при неполной информации приводят к стремлению восполнить

неполноту разнообразием. Имея лишь небольшую часть из необходимой ей для эффективной

деятельности информации, система жизненно заинтересована в том, чтобы эта информация была

качественно разнородной и восполняла неполноту стереоскопичностью.

563

С этим связано свойство культуры, которое можно охарактеризовать как принципиальный

полиглотизм. Ни одна культура не может удовлетвориться одним языком. Минимальную систему

образует набор из двух параллельных языков, — например, словесного и изобразительного. В

дальнейшем динамика любой культуры включает в себя умножение набора семиотических

коммуникаций. Поскольку образ внешнего мира, переведенный на тексты того или иного языка,

подвергается моделирующему воздействию последнего, система, как единый организм, получает

в свое распоряжение для каждого внешнего объекта целый набор моделей, чем восполняет

неполноту своей информации о нем. Чем резче выражена специфика того или иного языка

(результатом этого будет возрастающая трудность перевода его текстов на другие языки), тем

своеобразнее будет его способ моделирования и, следовательно, тем полезнее он будет для

системы в целом.

2.6. Стереоскопичность культуры достигается не только полиглотизмом. По мере усложнения

структуры личности адресанта и адресата, по мере индивидуализации того набора кодов, которые

составляют содержание сознания личности, утверждение, что отправитель и получатель

сообщения пользуются одним и тем же языком, становится все менее справедливым. Отправитель

зашифровывает сообщение с помощью некоторого набора кодов, из которых лишь часть

наличествует в дешифрующем сознании адресата. Поэтому всякое понимание при пользовании

сколь-либо развитой семиотической системой частично и приблизительно. Однако важно

подчеркнуть, что определенная степень непонимания не может быть истолкована только как

«шум» — вредное последствие конструктивного несовершенства системы, отсутствующее в ее

идеальной схеме. Рост непонимания или неадекватного понимания может свидетельствовать о

технических неполадках в системе коммуникаций, но он не может быть показателем усложнения

этой системы, способности ее выполнять более сложные и важные культурные функции. Если

выстроить в ряд, по степени возрастания сложности, системы общественных коммуникаций от

языка уличных сигналов до языка поэзии, то станет очевидно, что рост неоднозначности

декодировки не может быть отнесен только к техническим погрешностям данного типа

коммуникации.

Таким образом, акт коммуникации (в любом достаточно сложном и, следовательно, культурно

ценном случае) следует рассматривать не как простое перемещение некоторого сообщения,

остающегося адекватным самому себе, из сознания адресанта в сознание адресата, а как перевод

некоторого текста с языка моего «я» на язык твоего «ты». Самая возможность такого перевода

обусловлена тем, что коды обоих участников коммуникации хотя и не тождественны, но

образуют пересекающиеся множества. Но поскольку в данном акте перевода всегда определенная

часть сообщения окажется отсеченной, а «я» подвергается трансформации в ходе перевода на

язык «ты», потерянным окажется именно своеобразие адресанта, то есть то, что с точки зрения

целого составляет наибольшую ценность сообщения.

Положение было бы безысходным, если бы в воспринятой части сообщения не содержались

указания на то, каким образом адресат должен трансформировать свою личность, чтобы

постигнуть утраченную часть сообщения. Таким образом, неадекватность агентов коммуникации

превращает сам этот

564

факт из пассивной передачи в конфликтную игру, в ходе которой каждая сторона стремится

перестроить семиотический мир противоположной по своему образцу и одновременно

заинтересована в сохранении своеобразия своего контрагента.

Стремление к увеличению семиотического разнообразия внутри организма культуры

приводит к тому, что каждый обладающий значением узел структурной организации ее начинает

проявлять тенденцию к превращению в своеобразную «культурную личность» — замкнутый

имманентный мир с собственной внутренней структурно-семиотической организацией, собствен-

ной памятью, индивидуальным поведением, интеллектуальными способностями и механизмом

саморазвития. В результате культура как целостный организм представляет собой сочетание

таких построенных по образцу отдельных личностей структурно-семиотических образований и

системы связей (коммуникаций) между ними.

Связанный с самой сущностью механизма культуры рост многообразных замкнутых

образований чрезвычайно способствует объемности циркулирующей внутри данной культуры

информации и, следовательно, эффективности ее ориентированности в мире. Однако он же чреват

угрозой своеобразной «шизофрении культуры», распадения ее на многочисленные взаимно

антагонистические «культурные личности»; ситуация культурного полиглотизма может

перерастать в обстановку «вавилонской башни» семиозиса данной культуры.

2.7. Для того чтобы угроза не превратилась в реальность, в составе культуры имеются

противонаправленные механизмы.

Уже система коммуникативных связей между структурными узлами культуры и постоянная

потребность взаимного перевода создают основы организации другого типа: единой структуры,

«снимающей» разнообразие частей во имя упорядоченности целого. Наиболее полную

реализацию эта тенденция находит в разветвленной системе метаязыковых и метатекстовых

образований, без которых невозможно существование никакой культуры.

В момент достижения данной культурой определенной структурной зрелости, что совпадает с

тем, что автономия отдельных частных механизмов культуры достигает некоторой критической

точки, возникает потребность самоописания, создания данной культурой своей собственной

модели.

Самоописание требует возникновения метаязыка данной культуры. На его основе возникает

метауровень, на котором культура строит свой идеальный автопортрет. Самоописание культуры

представляет собой закономерный этап в ее развитии, смысл которого, в частности, заключается в

том, что самый факт описания деформирует объект описания в сторону большей его

организованности. Язык, получающий грамматику, переводится тем самым на более высокую

степень структурной организованности по отношению к дограмматической его стадии. Подобно

тому как появление грамматического описания не только факт в истории изучения языка, но и

факт в истории самого языка, появление метаописаний культуры свидетельствует не только о

прогрессе научной мысли, но и о достижении самой культурой определенной стадии (еще точнее

будет видеть и в том и в другом различные аспекты единого процесса). Появление образа

культуры на метауровне означает вто-

565

ричное структурирование самой этой культуры. Она получает более жесткую организацию,

определенные стороны ее объявляются неструктурными, то есть «несуществующими».

Происходит массовое вычеркивание «неправильных» текстов из памяти культуры. Оставшиеся

тексты канонизируются и подчиняются строгой иерархической структуре.

Процесс этот влечет за собой определенное обеднение культуры (оно становится особенно

ощутимо, когда вычеркнутые из канона тексты уничтожаются физически; в этом случае модель

культуры теряет динамизм, поскольку внесистемные тексты составляют, как правило, резерв для

построения систем завтрашнего дня, игра между системным и внесистемным составляет основу

механизма развития культуры). Однако в случаях, когда тексты, объявленные апокрифическими,

лишь перемещаются на периферию культуры, становятся «как бы несуществующими», обеднение

это имеет относительный характер: на следующем этапе развития культуры, в свете новых

метамоделей, апокрифическое может быть заново открываемо и переходить в каноническое.

Метамеханизм культуры восстанавливает единство между стремящимися к автономии

частями и становится языком, на котором осуществляется внутреннее общение внутри культуры.

Он способствует перестройке отдельных структурных узлов в сторону их унификации. С его

помощью возникает изоморфизм целого культуры и ее частей.

Одновременно возникающее на этой основе вторичное упорядочение культуры создает

импульсы к новому углублению самобытности отдельных частных структур, что, в свою очередь,

приводит к новому усилению метаструктур. Конфликт между противоположными тенденциями в

механизме культуры проявляется и в другом. Разные подсистемы культуры обладают различной

скоростью завершения динамических периодов. Достаточно сопоставить такие устойчивые

системы, как языки, и такие подвижные, как мода, чтобы это стало очевидно. Отличается и время

прохождения отдельными искусствами типологически сходных циклов. В результате любой

синхронный срез культуры дает нам в разных участках различные моменты типологической диа-

хронии. В любой момент в культуре сосуществуют различные эпохи. На метауровне это

разнообразие снимается. Более того, метамеханизм создает не только определенный канон

синхронного состояния культуры, но и свою версию диахронического процесса. Он активно

отбирает тексты не только из настоящего, но и из прошедших состояний культуры и утверждает

свою — упрощенную — модель исторического движения культуры как нормативную. Ошибочно

было бы видеть в этом только негативную сторону: благодаря такому упрощению культура

получает общий язык для коммуникативных связей с прошедшими историческими эпохами.

2.8. Таким образом, внутренний механизм культуры предполагает определенную

спецификацию как отдельных языков, так и возникающих замкнутых узлов — «личностей», что

вызывает ситуацию непереводимости между текстами, на этих языках возникающими, или

моделями мира, организующими эти личностные миры. Поскольку между элементами тех и

других нет и не может быть взаимооднозначных соответствий, точный перевод здесь в принципе

невозможен. Возникает ситуация типа той, которая существует при

566

художественном переводе: требование перевода при заведомой его невозможности заставляет

устанавливать окказиональные соответствия или соответствия, имеющие метафорический

характер. Элементу в переводимом тексте в переводе может соответствовать некоторое

множество элементов, и обратно. Установление соответствия всегда подразумевает выбор,

сопряжено с трудностями и имеет характер находки, озарения. Именно такой перевод непере-

водимого и является механизмом создания новой мысли. В основе его лежит не однозначное

преобразование, а некоторая приблизительная модель, уподобление, метафора.

2.8.1. В этом случае мы наблюдаем поразительный изоморфизм между культурой —

механизмом коллективного сознания и индивидуальным сознанием. Мы имеем в виду факт

принципиальной асимметрии человеческого мозга — семиотическую спецификацию в работе

левого и правого полушарий

1

. В. В. Иванов, связавший эту особенность структуры мозга с асим-

метрией человеческой культуры, в ряде докладов, прочтенных на заседаниях семиотических

семинаров Тартуского государственного университета и ВИНИТИ (Москва) в 1975 г., отмечал,

что появление таких фундаментальных свойств человеческого сознания, как язык, основные

общечеловеческие семиотические модели и пр., видимо, датируется тем же периодом, что и

специализация полушарий мозга.

Никакое «монологическое» (то есть моноглотическое) устройство не может выработать

принципиально нового сообщения (мысли), то есть не является думающим. Мыслящее

устройство должно иметь в принципе (в минимальной схеме) диалогическую (двуязычную)

структуру. Такой вывод, в частности, придает новый смысл предвосхищающим мыслям М. М.

Бахтина о структуре диалогических текстов.

Сказанное объединяет общностью проблематики исследования индивидуального и

коллективного сознания и предлагает новый подход к проблеме искусственного интеллекта.

Исследования таких, казалось бы, сугубо гуманитарных сфер, как структура художественного

текста, механизм художественного перевода, природа метафорического сознания, с одной

стороны, и различных форм семиотического моделирования мира: пространственных,

мифологических и прочих моделей — с другой, изучение самой природы семиотического

полиглотизма и асимметрии семиотических моделей, создаваемых человечеством на протяжении

его истории, приобретают в свете сказанного совершенно новый смысл, включаясь в широкую

общенаучную перспективу.

2.9. Аналогия между асимметрией культуры и асимметрической структурой мозга выдвигает

вперед соотношение дискретных и недискретных языков и проблему взаимной эквивалентности

создаваемых на них текстов. Следует

1

Дегин В. Функциональная асимметрия — уникальная особенность мозга человека // Наука и жизнь.

1975. № 1; Иванов Вяч. Вс. К предыстории знаковых систем // Материалы Всесоюзного симпозиума по

вторичным моделирующим системам. 1 (5). Тарту, 1975; он же. Очерки по истории семиотики в СССР. М.,

1976. С. 22—23; Милнер П. Физиологическая психология. М., 1973; Jackson Н. On the nature of the duality of

the brain, «Selected writings». Vol. II. London, 1932.

567

отметить, что недискретные языки находятся еще в начальной стадии изучения, и мы

практически не имеем аппарата для их описания. Между тем роль их (как и «правополушарного»

сознания) отнюдь не является вспомогательной. Можно предположить, что для того, чтобы наша

искусственная система была «думающей», в нее придется встраивать некоторое устройство,

которое условно можно было бы определить как «блок детского сознания» или «механизм

мифопорождения». Полярная противоположность создаваемых здесь текстов механизму логико-

дискретного мышления обеспечит при переводе текстов необходимый метафоризм, в результате

чего будут возникать новые сообщения.

3. Не менее актуальной проблемой является природа культурной памяти коллектива. Она

также захватывает вопросы механизмов физиологии индивидуальной памяти, структуры

общественной памяти и пути развития оптимальных форм машинной памяти.

3.1. В ходе исторического развития наступил, в свое время, момент, когда число текстов,

подлежащих запоминанию, превысило возможности индивидуальной памяти человека. Возникла

письменная культура, создающая возможность фиксировать в памяти коллектива безграничное

число текстов. Значение письменной памяти было настолько велико, что образы книги,

библиотеки стали отождествляться в сознании людей с самим понятием памяти. Между тем

эпоха письменности привела к доминированию наименее компактных способов фиксации —

закреплялись отдельные готовые тексты. Между тем анализ того, какими способами культура

концентрирует в себе сведения об ее прошлых состояниях, ставит нас перед исключительными, с

точки зрения технической эффективности, структурами памяти. Механизмы памяти культуры

обладают исключительной реконструирующей силой. Это приводит к парадоксальному

положению: из памяти культуры можно извлечь больше, чем в нее внесено. Эта способность

ретроспективно наращивать память говорит о принципиально ином ее устройстве, чем то,

которым до сих пор наделяются искусственные интеллектуальные устройства.

3.2. Есть все основания полагать, что память культуры так же двуязычна (вернее,

полиглотична на базе исходного двуязычия), как и структура человеческого мозга и модель

культуры. Оба типа памяти ориентированы на фиксирование кодов, а не текстов, однако природа

этих кодов различна: одни из них приближаются к порождающим устройствам логического типа;

другие — к целостным моделям = образам идиографического типа. Исключительно активную

роль в организации памяти культуры играют метамодели (самоописания прошлого опыта

культуры).

3.3. Органически связаны со структурой памяти культуры механизмы ее полезного и

целенаправленного забывания, изучение которых также может дать исключительно много для

общей теории Разума.

3.4. На примере культуры как интеллектуального устройства мы убеждаемся, что память не

есть некоторое неподвижное хранение, а представляет собой механизм активного и постоянно

нового моделирования, хотя и повернутого в прошлое.

1977

568

Феномен культуры

Общепринятого удовлетворительного определения понятий «интеллект» и «интеллектуальное

поведение» не существует. Не может быть принято отождествление понятий «интеллектуальный»

(разумный) и «человекоподобный», с одной стороны, и «интеллектуальный» и «логический», с

другой. Примером первого можно было бы считать определение Тьюринга, который склонен

относить к интеллектуальным реакциям такие, которые мы в процессе длительного общения не

можем отличить от человеческих. Примером второго могут явиться многочисленные попытки

конструирования моделей искусственного интеллекта на основе усложнения некоторых исходных

простых логических актов (например, решения задач или доказательства теорем).

Не ставя перед собой задачи дать исчерпывающее или точное определение и ограничиваясь

целью выработки практически удобной формулы, можно было бы определить мыслящий объект

как такой, который может:

1) хранить и передавать информацию (имеет механизмы коммуникации и памяти), обладает

языком и может образовывать правильные сообщения;

2) осуществлять алгоритмизированные операции по правильному преобразованию этих

сообщений;

3) образовывать новые сообщения.

Сообщения, образуемые в результате операций, предусмотренных вторым пунктом, новыми

не являются, выступая лишь как закономерные трансформации исходных текстов в соответствии

с некоторыми правилами. В определенном смысле все сообщения, полученные в результате

закономерных преобразований какого-либо исходного текста, могут рассматриваться как один и

тот же текст.

Таким образом, новые тексты — это тексты «незакономерные» и, с точки зрения

существующих уже правил, «неправильные». В общей культурной перспективе, однако, они

предстают как полезные и необходимые. На их основе могут быть в дальнейшем

сформулированы будущие правила образования высказываний. Можно предположить, что наряду

с образованием текстов в соответствии с некоторыми заданными правилами имеет место

формулировка правил на основании некоторых универсальных текстов (такую роль могут играть

случайно образованные или попавшие из других культур, а также поэтические тексты). В этом

случае мы имеем дело с «неправильными» или непонятными текстами, относительно которых

предполагается презумпция осмысленности.

Между мыслительными операциями, охарактеризованными в первых двух пунктах, с одной

стороны, и теми, о которых идет речь в третьем, существует противоречие. Коммуникативные

связи реализуются в форме передачи некоего сообщения в определенной системе. Целью такой

передачи является перемещение сообщения от адресанта к адресату. Оптимальным считается,

чтобы в процессе передачи не произошло никакой утраты или сдвига смысла и текст

отправленный был полностью идентичен тексту полученному. Все изменения, которым

подвергается текст в процессе передачи, трактуются как

569

искажения — результат технического несовершенства и помех в канале связи. Операции

закодирования и декодирования симметричны, и все изменения касаются лишь сферы выражения.

Операции по трансформации сообщения, предусмотренные вторым пунктом, осуществляются

в соответствии с определенными алгоритмическими правилами. Это приводит к тому, что если

изменить направление операции, то мы получим исходный текст. Трансформации текста

обратимы.

Для получения нового сообщения требуется устройство принципиально иного типа.

Новыми сообщениями мы будем называть такие, которые не возникают в результате

однозначных преобразований и, следовательно, не могут быть автоматически выведены

из некоторого исходного текста путем приложения к нему заранее заданных правил

трансформации. Система типа:

внешний объект

(текст

действительности)

<-->

автоматически

фотографирующее

устройство

<-->

текст

(фотография)

в нашем смысле нового сообщения не создает, и сама по себе, сколь ее ни усложняй

количественно, акта мысли не способна моделировать, даже если присоединить к ней систему

«импульс — действие».

Только творческое сознание способно вырабатывать новые мысли. А для реконструкции

творческого сознания необходима модель принципиально

иного рода.

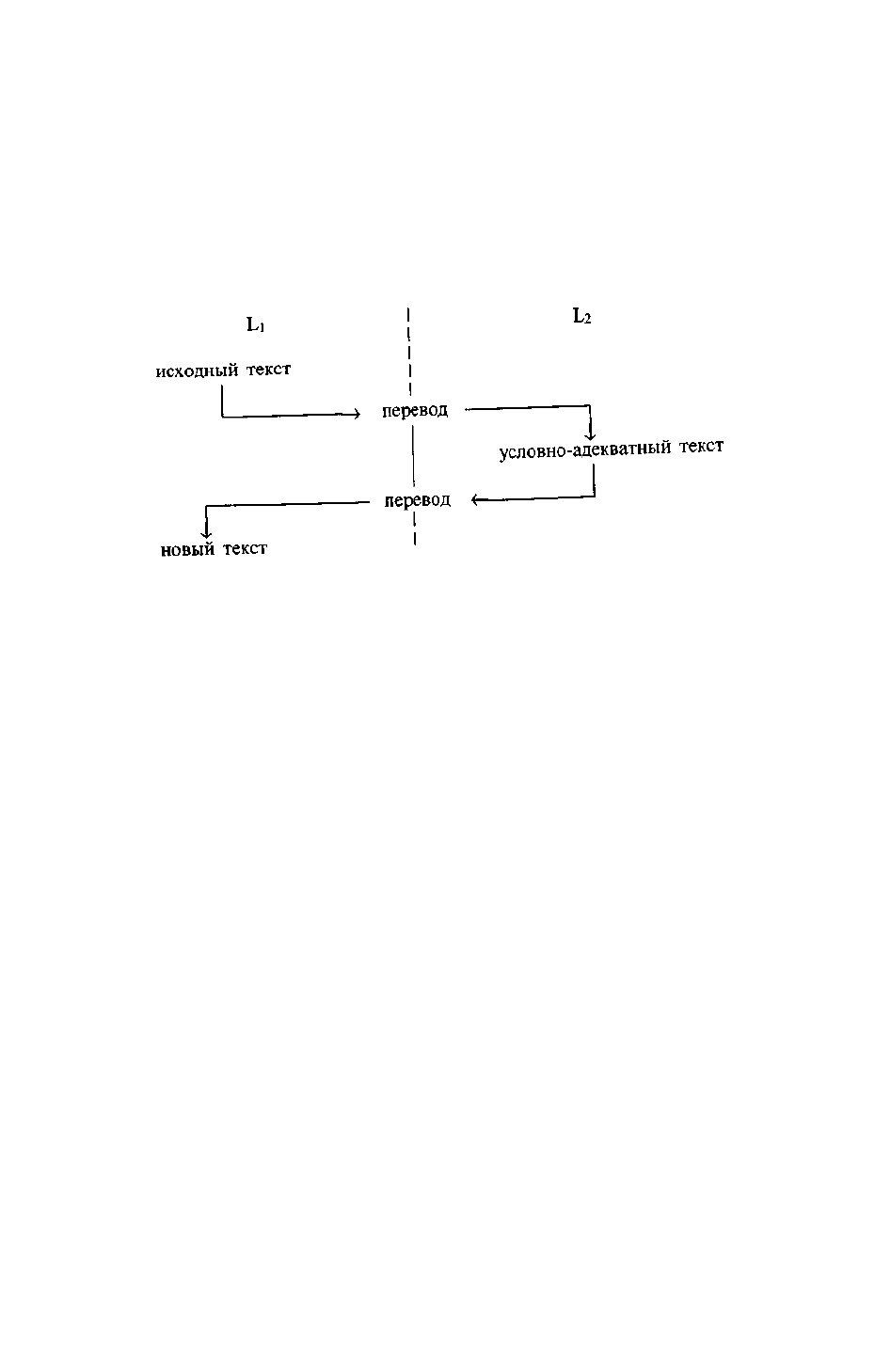

Представим себе два языка, L

1

и L

2

, устроенные принципиально столь различным образом, что

точный перевод с одного на другой представляется вообще невозможным. Предположим, что

один из них будет языком с дискретными знаковыми единицами, имеющими стабильные

значения, и с линейной последовательностью синтагматической организации текста, а другой

будет характеризоваться недискретностью и пространственной (континуальной) организацией

элементов. Соответственно и планы содержания этих языков будут построены принципиально

различным образом. В случае, если нам потребуется передать текст на языке L

1

средствами языка

L

2

, ни о каком точном переводе не может идти речи. В лучшем случае возникнет текст, который в

отношении к некоторому культурному контексту сможет рассматриваться как адекватный

первому.

570

Предположим, что речь идет о переводе с естественного словесного языка на иконический

язык живописи XIX в. Если потом произвести обратный перевод на L

1

, то мы, естественно, не

получим исходного текста. Полученный нами текст будет по отношению к исходному новым

сообщением.

Структура условно-адекватных переводов может выступать в качестве одной из упрощенных

моделей творческого интеллектуального процесса.

Из сказанного вытекает, что никакое мыслящее устройство не может быть одноструктурным и

одноязычным: оно обязательно должно включать в себя разноязычные и взаимонепереводимые

семиотические образования. Обязательным условием любой интеллектуальной структуры

является ее внутренняя семиотическая неоднородность.

Моноязычная структура может объяснить систему коммуникативных связей, процесс

циркуляции некоторых уже сформулированных сообщений, но отнюдь не образование новых.

Для возникновения той закономерной и целесообразной неправильности, которая и составляет

сущность нового сообщения или нового прочтения старого (что дает толчок возникновению

нового языка), необходима как минимум двуязычная структура. Это объясняет в иных

отношениях загадочный факт гетерогенности и полиглотизма человеческой культуры, а также

любого интеллектуального устройства. Наиболее универсальной чертой структурного дуализма

человеческих культур является сосуществование словесно-дискретных языков и иконических,

различные знаки в системе которых не складываются в цепочки, а оказываются в отношениях

гомеоморфизма, выступая как взаимоподобные символы (ср. мифологическое представление о

гомеоморфизме человеческого тела, общественной и космической структур). Хотя на различных

этапах человеческой истории та или иная из этих универсальных языковых систем предъявляет

претензии на глобальность и действительно может занимать доминирующее положение

1

,

двухполюсная организация культуры при этом не уничтожается, принимая лишь более сложные и

вторичные формы. Более того, на всех уровнях мыслящего механизма — от двуполушарной

структуры человеческого мозга до культуры на любом из ее уровней организации — мы можем

обнаружить биполярность как минимальную структуру семиотической организации.