Лекции по информационному менеджменту

Подождите немного. Документ загружается.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ (СТРАТЕГИЯ) ОРГАНИЗАЦИИ.

↓ ↓ ↓ ↓

Цель в сфере ОИ. Цель в области финансов. Цель в сфере производства. Цель на

рынке.

↓

Цель ОИ п. Цель ИС

Как составляющая этой цели области обработки информации (ОИ) может быть

определена и цель ИС – Ц глоб. ИС, и соответственно цель по обеспечению вклада ИС в

осуществление глобальной цели. При этом, по своему существу глобальная цель

(стратегическая) ИС должна состоять в обеспечении её возможно большего вклада в цели

организации по основной её деятельности через использование ИТ. В соответствии с этой

целью формируется технологическая среда ИС, а её глобальная цель (Ц глоб. ИС) должна

определяться наряду с целями других подразделений на основе глобальной цели

организации методом её распределения по другим подразделениям или по подсистемам в

виде квот на соответствующие предметные области в соответствии с операцией

отображения:

);(

. mmÃËÎÁ

ÖÖ

……(1)

где каждая из частных целей – Цm – цель некоторой подсистемы или некоторого

подразделения организации, например, ИС; символ

m

означает множество всех

входящих в организацию подсистем или подразделений;

квантор общности.

блему, общее решение которой входит в круг задач, решаемых высшим руководством

организации. Адекватной основой решения таких задач является системный подход и

теория организации (Теория организации и системный анализ). Внутреннюю среду

организации можно представить в виде: Организация = {Цели, Ресурсы}…..(2), после

чего следует детализировать описание входящих в зависимость (2) множеств. В виде

внутренних критериев качества реализации функций соотношения (2) принимается, что

применительно к ИС подмножество «Цели» задаётся извне. В состав подмножества

«Ресурсы» в соответствии с теорией организации включаются следующие компоненты:

Ресурсы = {Технологическая среда; Технологические процессы; Персонал; ОС;

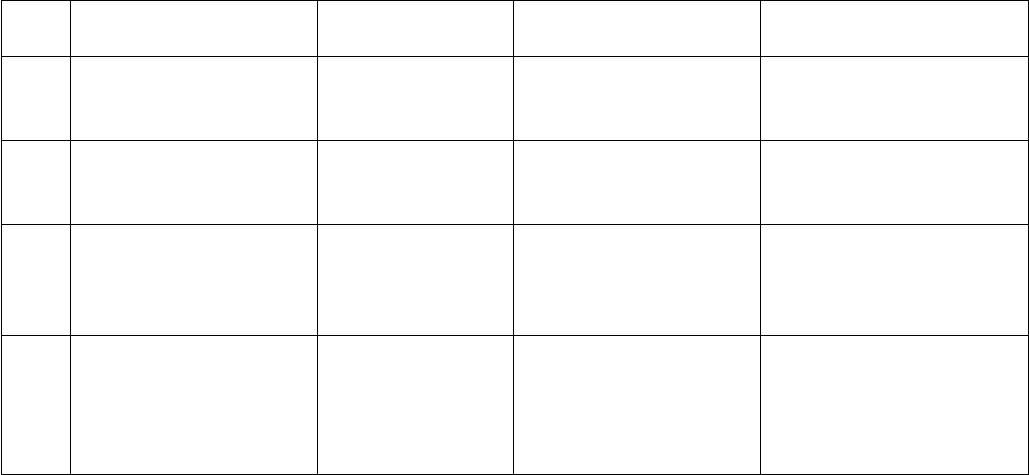

Бюджет}..(3). Для формализации представления структуры всех разнородных ресурсов,

включённых в соотношение (3), предлагается применить математическую модель на

основе матрицы ресурсов или ресурсной матрицы (аналог корреляционной матрицы при

статистическом анализе влияния ресурсов на процесс). В общем виде матрица ресурсов

следующая:

!,.....,!

,12,11,1 n

RRR

!,....,!

,22,21,2 n

RRR

R = !.........................! …….(4)

!.........................!

!,....,!

,2,1, nnnn

RRR

Матрица “R” строится следующим образом: её диагональные элементы отражают

ресурсы

ii

R

,

элементов множества (3), а недиагональные – ресурсов

ji

R

,

интерфейсов между

этими элементами и связей между ними, или коммуникационных компонентов системы

ИС, причём,

ijji

RR

,,

в общем случае при детерминированном подходе. Естественно следует

принять, что на диагонали представлены ресурсы только реальных элементов, т.е. ни

один из диагональных элементов не равен нулю; некоторые недиагональные элементы

могут быть равны нулю, и в структуре ресурсной матрицы “R” могут быть элементы,

отражающие персонал системы и элементы, отражающие её технологические

компоненты. Для выполнения реальных операций на основе соотношения (4)

необходимо, чтобы каждый компонент ресурсов в данной модели характеризовался бы

некоторой измеримой величиной (количественной, а не качественной), тогда в этом

случае соответствующий элемент становится блоком, а матрица – блочной и для начала

можно ограничиться скалярным случаем.

Применительно к ИС множество «Технологическая среда» обобщённо представляется

в виде кортежа, состоящего из следующих подмножеств:

Технологическая среда = {ВС; ПС; КС; Пер.С; Инф.С}……(5)

Где ВС – вычислительные средства; ПС – программные средства; КС –

коммуникационные средства; Пер.С – периферийные средства; Инф.С – информационные

средства. Эти средства определяют соответствующие блоки в ресурсной матрице (4).

Характеристики этих элементов задаются и определяются вполне конкретно и корректно,

- все они имеют разную природу. Модель (3) с учётом соотношения (5) примет вид:

ИС = {ВС; ПС; КС; Пер.С; Инф.С; Технологии; Персонал; ОС; Бюджет}…..(6),

Где «Персонал» - работники ИС и прочий производственный персонал организации,

имеющий к ней отношение; ОС – организационная структура ИС; «Бюджет»- средства,

используемые для обеспечения работ ИС.

При использовании для описания зависимости (6) матрицы (4), на соответствующих

позициях её диагонали должны стоять характеристики персонала системы как

компонентов её кадрового ресурса. Тогда соответствующие недиагональные элементы

этой матрицы будут отражать организационные связи и отношения подчинённости, т.е.

организационную структуру (ОС) системы. Данные характеристики задаются в

результате решения задач управления персоналом. Аналогично могут быть представлены

и технологические процессы, тогда на диагонали будут отражены мощности

составляющих технологического комплекса, а недиагональные элементы будут

описывать связи между ними в техпроцессе. Подмножество «Технологические процессы»

в соотношении (3) формируются следующим образом:

Цели → Функции → Задачи → Технологические процессы; …….(7),

Т.е. в состав этого множества войдут все «технологические процессы» или «технологии»

обработки информации в ИС, которые обеспечивают решение поставленных перед ИС

задач, выполнение которых осуществляется в виде функций, возложенных на ИС, и

конечным результатом является достижение её целей (ИС). Таким образом, в такой

постановке применительно к ИС множество «Цели» в соотношении (2) (цели, ресурсы)

действительно становится внешним по отношению к ИС, и из её модели может быть

исключено. Технология по существу – это упорядоченная совокупность операций,

выполняемых с использованием определённых ресурсов. Это означает, что каждая

технология представляет собой некоторый определённый маршрут по клеткам ресурсной

матрицы (4), развёрнутый во времени. Для этого используется таблица «ресурсы –

операции» (ресурсы – 1 столбец, а операции – N столбцов от 1,2,….до N). Эта таблица

строится на основе ресурсной матрицы. В клетках этой таблицы отражаются величины,

характеризующие объём соответствующего ресурса при выполнении той или иной

операции. По этой схеме можно построить все известные технологические процессы

обработки информации. Таким образом, матрица (4) и заполненная на её основе таблица

представляют собой для ИС некоторый обобщённый оператор преобразования ресурсов в

результаты решения поставленных перед ИС задач. В модели (6) присутствуют

разнородные элементы, что осложняет их совместный анализ, поэтому на начальном

этапе формирования ИС целесообразно строить ресурсную матрицу (4) и таблицу только

для её технологической среды по соотношению (5) без учёта «человеческого фактора»

системы. Для оценки качества работ ИС и объёма выполненных ею работ на множестве

(5) необходимо определить меры, что позволит вычислять соответствующие

функционалы, например, взвешенную сумму

k

F

, затраченных на выполнение “k – того”

технологического процесса ресурсов вида:

m

r

rrk

kRF

1

;)(

….(8), где r – индекс

суммирования составляющих ресурсов по

“k – тому” технологическому маршруту; m – число операций к – того технологического

процесса;

ê

весовой коэффициент “r – го” компонента ресурса или иные

функционалы, являющиеся количественными показателями или критериями качества и

объёма выполненных в ИС работ. Определение

k

F

требует согласования размерностей

компонентов. Это специальная задача предметной области, а далее, после выполнения

этой операции с использованием полученных показателей, могут решаться различные

задачи анализа деятельности системы, т.е. прямые задачи вида:

Условия → Задачи → Технологии → Показатели;…….(9)

Полученные при этом значения показателей, или критериев, позволяют обычным образом

оценить эффективность ИС в заданных условиях, если будут каким – либо образом

заданы их ожидаемые значения.

12.2. Характеристика задач информационного менеджмента.

В задачах ИМ множество «Цели», а также ожидаемые (желаемые) значения элементов

множества «Показатели» задаются извне из уровня руководства организацией, а именно

они определяют для руководства ИС, т.е. для информационного менеджера все

принимаемые проектные и управленческие решения в области ОИ. Таким образом,

принятые цели Цглоб.ИС и производные от них являются исходным пунктом для решения

задач ИМ в области формирования технологической среды разработки техпроцессов и

планирования конкретных мероприятий в области ОИ и управления персоналом. Ясно,

что по своему существу эти задачи являются «обратными»по отношению к задачам вида

(9). По заданному значению цели, целевой функции или критерию качества следует

определить те варианты составляющих или компонентов ИС, т.е. все элементы

множества «Ресурсы» (R), которые обеспечат достижение заданного значения цели или

целевой функции. Схема таких задач имеет вид отображения:

Цглоб.ИС → {R},

;r

…….(10),

Где

r

обозначает все возможные элементы множества ресурсов ИС. Опираясь на

содержание критериев (8), можно указать, что для достижения поставленных целей в ИС

должны быть выполнены работы в определённом объёме “Wтреб.”, и тогда схему решения

таких задач можно представить в виде: Цглоб.ИС → Wтреб. Или, расширяя это

соотношение, получим:

Цглоб.ИС → Wтреб. → Технологии → Задачи → {Rr}……(11) и тогда

Показатели →max; Ресурсы →min;……(12)

Как видно, данные задачи по своему существу являются обратными и сводятся к

некоторым типовым задачам комбинаторной оптимизации, и найти их оптимальное

решение достаточно сложно. Вместе с тем, предложенное формальное описание условий

работы ИС и предъявляемые к ней требования в своей основе является системным и

позволяет использовать методы и средства теории систем и системного анализа. В связи с

этим, в качестве методологической основы ИМ предлагается использовать системный

подход, средства которого позволяют адекватно отразить все аспекты проблемы создания

и использования ресурсов ИС на основе изложенного описания, поэтому

информационный менеджер в условиях работы ИС должен быть обеспечен

методическими и инструментальными средствами для выполнения своих функций и

решения возложенных на него задач.

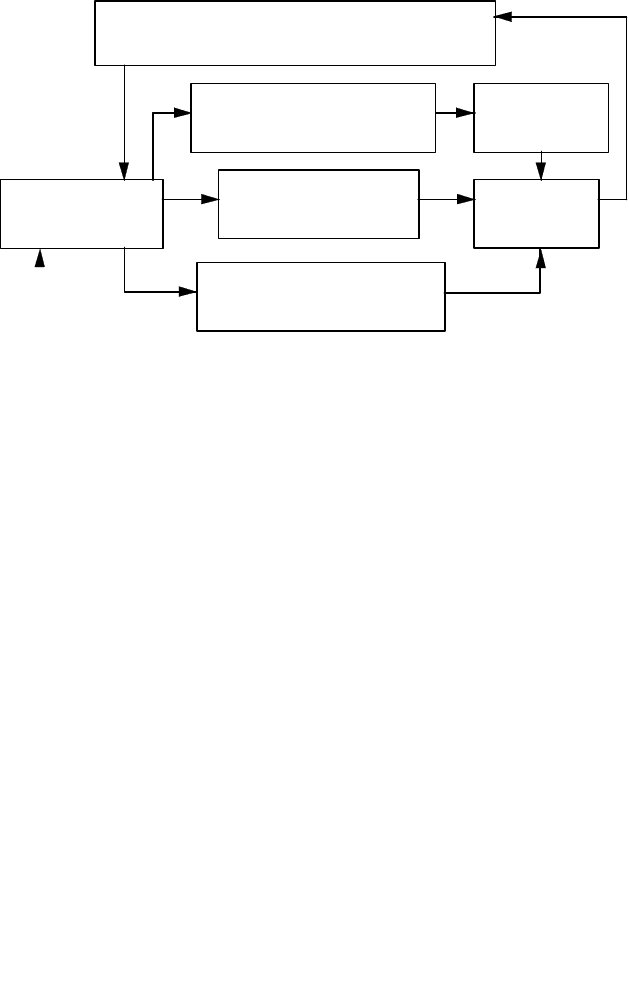

Поиск решения каждой задачи представляет собой целенаправленное действие в

комплексе «среда – задача – исполнитель», и в этих условиях выделяются четыре аспекта:

прикладной, психологический, организационный и методологический. Развитие этих

методов обеспечивает решение всё более усложняющихся задач управления.

Обобщённый алгоритм подобных задач на первом уровне включает следующие этапы:

1)определение цели; 2) описание условий работы системы и её элементов; 3) определение

топологии; 4) решение частных задач; 5) агрегирование системы; 6) заключение о

достижении цели. На всех этапах, кроме первого, обязательны корректировки.

На втором уровне при решении частных задач алгоритм может иметь следующую

последовательность: 1) определение условий работы;2) описание условий задачи; 3)

обоснование критерия качества; 4) обоснование класса допустимых систем; 5) синтез

подсистемы; 6) анализ реализуемости; 7) отыскание реализуемой подсистемы; 8) анализ

чувствительности, устойчивости; 9) заключение о приемлемости варианта.

Корректировка предусматривается также, как и на первом уровне, на всех этапах данного

алгоритма.

13. Использование CASE-технологий для создания информационной

системы.

На российском рынке представлено достаточно большое количество CASE-

технологий, многие из которых позволяют создавать описание (модели) бизнес-

процессов предприятий. Очевидно, что выбор технологии в значительной мере

определяет весь дальнейший ход проекта. Рациональный выбор технологии возможен

при понимании руководством и её специалистами нескольких аспектов:

-целей проекта;

-требований к информации, характеризующей бизнес-процессы и необходимой

для анализа и принятия решений в рамках конкретного проекта;

-возможностей CASE-технологий по описанию процессов.

Говорить о преимуществе той или иной системы бессмысленно, пока не определены

тип и рамки проекта, основные задачи, которые данный проект должен решить.

Описание бизнес-процессов проводится с целью их дальнейшего анализа и

реорганизации. Целью реорганизации может быть внедрение информационной

системы, сокращение затрат на выпуск продукции, повышение качества

обслуживание клиентов, создание должностных и рабочих инструкций. В общем

случае модель бизнес-процесса должна давать ответ на следующие вопросы:

-какие процедуры (функции, работы) необходимо выполнить для получения

заданного конечного результата;

-в какой последовательности выполняются эти процедуры;

-какие механизмы контроля и управления существуют в рамках

рассматриваемого бизнес-процесса;

-какие входящие, исходящие использует каждая процедура;

-какие ресурсы необходимы для выполнения каждой процедуры;

-какая документация регламентирует выполнение процедуры;

-какие параметры характеризуют выполнение процедур и выполнение в целом.

Описание бизнес-процесса формируется с помощью инструментальной среды,

позволяющий отразить все указанные выше аспекты (только в этом случае модель

бизнес-процесса окажется полезной для предприятия).

На сегодняшний день наиболее распространёнными в России CASE-технологиями для

моделирования бизнеса является ARIS Collaborativ Suite компании IDS Scheer AG

(Германия) и ALLFusion Mobeling Suite, в частности ALLFusion Process

Mobeler.Методология основана на теории профессора А.В. Шеера «Архитектура

интегрированных информационных систем». Она определяет принципы

моделирования практически всех аспектов деятельности оргаризаций.

Архитектура в организации выделяет такие подсистемы как:

-организационная. Определяет структуру организации- иерархию подразделений,

должностей и конкретных лиц, многообразие связей между ними;

-функциональная. Определяет функции, выполняемые в организации;

-подсистемы входов и выходов. Определяет потоки используемых производимых

продуктов;

-информационная (подсистема данных). Описывает получение, распространение и

доступ к информации (данным);

-подсистема процессов управления. Можно сказать, что эта подсистема –

совокупность разнесённых во времени сообщений разного рода;

-подсистема целей организации. Описывает иерархию целей достигаемых в ходе того

или иного процесса;

-подсистема средств производства. Описывает жизненный цикл основных и

вспомогательных средств производства;

-подсистема человеческих ресурсов. Описывает приём на работу, обучение и

продвижение по службе персонала организации;

-подсистема расположения организационных структур. Описывает территориальное

расположение организационных единиц (все эти подсистемы должны быть связаны

между собой).

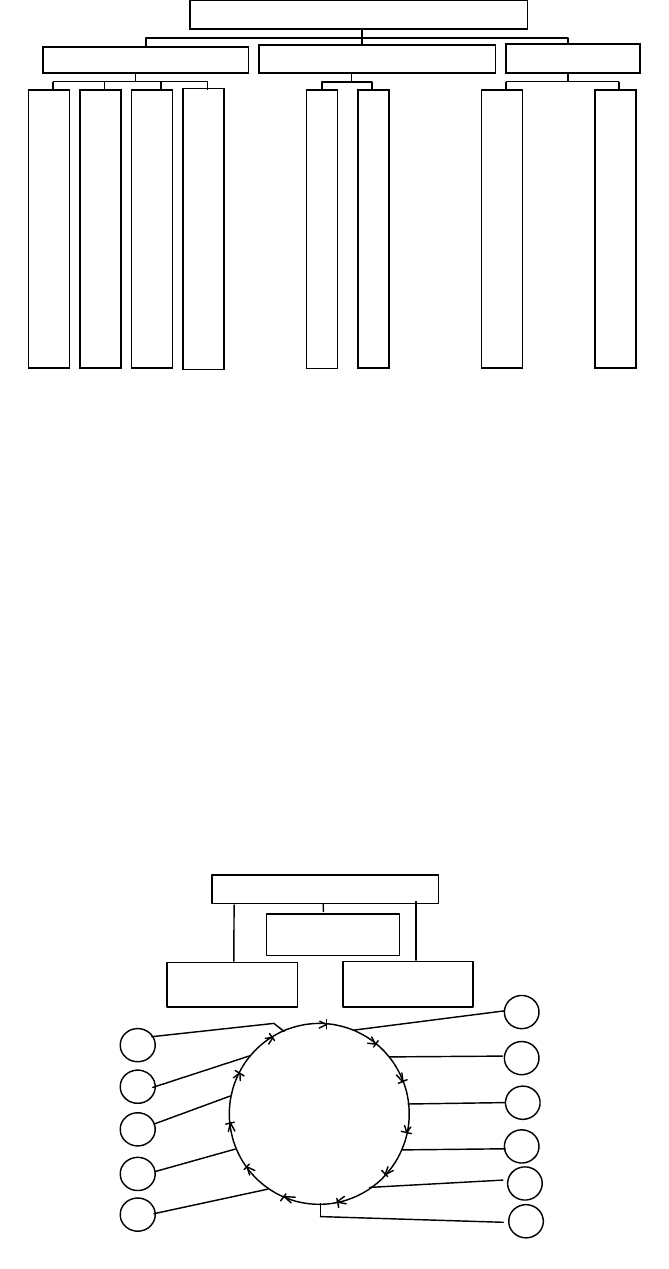

Понятно, что для реинжиниринга бизнес-процессов приходится использовать те

технологии, которые мы реально имеем на практике. Например, методология

концептуального проектирования, разработанная известным отечественным

специалистом по автоматизации С.П. Никаноровым. Им был предложен постулат,

гласящий, что организация-это система процессов «рефлексии», моделируемая

множеством процессов принятия решений. Отсюда следует, вывод о том, что базовым

конструктором проектировщика РБП должен являться РЕФЛЕКСИВНЫЙ КОНТУР,

состоящий из следующих операций:

-анализ результата воздействия (например, поставки услуги/товара);

-моделирования объекта воздействия (например, потребителя услуги/товара);

-регулирование (разработки, производства и поставки услуги/товара);

Моделирование организационной рефлексии и есть моделирование организации.

Таким образом, рефлексивный контур является ядром научного управления

организациями.

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС – ПРЕДПРИЯТИЯ

Тип Влияние на бизнес Уровень

абстракции

Решаемые задачи Типовой пример

А Владение данными Данные Фиксация

хозяйственных

факторов

Системы ввода данных

В Владение

информацией

Информация

(данные и

взаимосвязи)

Согласованная

работа сотрудников и

подразделений

Комплексные системы

операционного уровня

С Владение процессом Знание

(описание

бизнес правил)

Достижение

хозяйственного

результата в рамках

схем

Системы управления

хозяйственными

процессами

D Владение бизнесом Применение и

развитие знаний

Как достичь

требуемого

результата, как

решить ту или иную

задачу

Системы управления

бизнесом в целом

Классификация систем управления предприятиями важна для определения места той

или иной системы на рынке. Главным фактором для систем управления является

показатель того, насколько та или иная система влияет на бизнес предприятия.

Система типа ( А ) не является системой управления предприятиями и включена в

классификацию для общности (например, бухгалтерские системы).

Системы типа (С) имеет в своём составе компоненты управления и средства

определения правил работ, давая возможность выбора той или иной

предопределённой схемы. Такие системы поддерживают весь управленческий цикл:

планирование, организация деятельности, исполнение и анализ результатов. Однако

при изменении внешних условий бизнеса или возникновении новых задач могут

отсутствовать подходящие реализации бизнес-схем (пример, управление качеством,

персоналом, сервисное обслуживание и т.д.).

Системы типа (D) позволяют изменить хозяйственные схемы без остановки всей

системы.

14. Комплексная система обеспечения качества изделия

Практически в большинстве контрольных точек жизненного цикла обеспечение и

оценка качества изделия - одна из первоочередных задач. Поскольку качество

определяет эффективность изделия и уровень рыночной цены на него, то огромное

значение приобретает комплексный подход к обеспечению качества.

Качество продукции, согласно определению международного стандарта ИСО 8402 -

это совокупность свойств и характеристик изделия, которые придают ему способность

удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. В управлении

качеством продукции главным является его сопоставление с характером

распределения потребностей в пространстве и времени, что и определяет

эффективность изделия (рис.19). Показатели качества изделия группируются по видам

и группам (рис.20).

Функциональные показатели выражают те или иные потребительские свойства

изделия. Показатели технологичности конструкции характеризуют те его

конструктивные особенности, изменение которых влияет на уровень затрат ресурсов

на разработку и изготовление и позволяет оптимизировать эти затраты. Состав

основных видов обеспечения качества продукции содержит следующие группы

факторов:

-•технические (метрологические, технологические, конструкторские факторы);

-•экономические (финансовые, нормативные, материальные факторы);

-•социальные (организационные, правовые, кадровые факторы).

Множество свойств

изделия, определяющих

величину полезного

эффекта

Множество свойств изделия,

определяющих величину

затрат на создание и

эксплуатацию изделия

Множество свойств изделия,

ограничивающих степень его

воздействия на человека

и среду его обитания

Эффективность

изделия

П

о

л

е

з

н

ы

й

э

ф

ф

е

к

т

З

а

т

р

а

т

ы

О

г

р

а

ч

е

н

и

я

н

и

Рис.14.1. Совокупность свойств изделия, влияющих на его эффективность

Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà

Ôóíêöèîíàëüíûå

Ðåñóðñîñáåðåãàþùèå

Îõðàííûå

ò

å

õ

í

è

÷

å

ñ

ê

î

ã

î

ý

ô

ô

å

ê

ò

à

í

à

ä

å

æ

í

î

ñ

ò

è

ý

ð

ã

î

í

î

ì

è

÷

í

î

ñ

ò

è

ý

ñ

ò

å

ò

è

÷

í

î

ñ

ò

è

ò

å

õ

í

î

ë

î

ã

è

÷

í

î

ñ

ò

è

ð

ñ

ó

ð

ñ

î

å

å

ì

ê

î

ñ

ò

è

ý

ê

î

ë

î

ã

è

÷

í

î

ñ

ò

è

á

å

ç

î

ï

à

ñ

í

î

ñ

ò

è

Рис.14.2. Группировка показателей качества изделий

по однородности характеризуемых свойств

Комплексное использование всех этих факторов и их компонентов - основное условие

успешного функционирования системы управления качеством продукции. Этот опыт

обобщен в серии международных стандартов ИСО 9000, на основе которых издана

серия отечественных стандартов ГОСТ 40.9000. В соответствии с этими стандартами

существует тесная связь стадий жизненного цикла и качества. Это отражается в так

называемой петле качества (рис.14.3.).

Под уровнем качества изделия понимаются относительные характеристики качества

(или его обобщенная характеристика) по сравнению с совокупностью базовых

показателей, в качестве которых используются показатели перспективных образцов,

аналогов и стандартов. Под аналогом подразумевается образец серийного

производства устройства, принцип действия, функциональное назначение, масштабы

производства и условия применения которого те же, что и у проектируемого изделия.

Система качества

Обеспечение

качества

Управление

качеством

Улучшение

качества

1

11

10

9

8

2

3

4

5

6

7

Маркетинговые

исследования

Утилизация

изделия

Техпомощь и

обслуживание

Монтаж и

эксплуатация

Реализация и

распределение

ОКР

Материально-

техническое

снабжение

Подготовка

производства

Производство

Контроль,

испытания

Упаковка и

хранение

П

о

т

р

е

б

и

т

е

л

ь

И

з

г

о

т

о

в

и

т

е

л

ь

Рис.14.3. Жизненный цикл ("петля качества") продукции

по стандарту ИСО 9004

Типовая схема оценки уровня качества изделия приведена на рис.•14.4.

Принятие решений

по управлению качеством

Цель

оценки

Выбор номенклатуры

показателей и методики

их определения

Выбор базовых

показателей

качества

Выбор методов

определения

уровня качества

Определение

показателей

качества

Оценка

уровня

качества

Сопоставление результатов с установленными нормами

Рис.14.4. Схема оценки уровня качества изделий

15. Технико-экономическое управление надежностью изделия

Показатели надежности отражают важные качественные особенности изделий. К

основным свойствам, характеризующим надежность изделия, относятся:

-•безотказность (свойство изделия сохранять работоспособность в течение некоторого

времени наработки без вынужденных перерывов);

-•долговечность (свойство изделия сохранять работоспособность до предельного

состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания);

-•сохраняемость (свойство изделия сохранять обусловленные эксплуатационные

показатели в течение и после срока хранения и транспортировки).

Показатели надежности, по существу, дополняют характеристику технического

эффекта, так как предопределяют длительность и вероятность или полноту появления

этого эффекта при эксплуатации изделия. Например, суммарный эффект от изделия у

потребителя за срок службы Т

сл

(в годах) при годовом эффекте в случае безотказной

работы Э

г

составит

Э Э

г

Т

сл

К

эф

,

где•К

эф•

-•коэффициент сохраняемости, учитывающий степень безотказности изделия

в эксплуатации.

Таким образом надежность изделия - свойство, безусловно, одно из важнейших для

изделия на всех этапах его жизненного цикла (кроме утилизации). С другой стороны,

оно имеет четкую технико-экономическую природу. Необходимая надежность

конкретного изделия определяется его назначением, и мера надежности - одна из тех

характеристик, за которую платит потребитель. В то же время обеспечение

необходимого уровня надежности может быть решено многими техническими

приемами, реализация каждого из которых требует определенных затрат. В такой

постановке возникает задача технико-экономической оптимизации надежности

изделия и затрат на ее обеспечение.

Критерием выбора оптимального решения при определении уровня надежности

изделия служит минимум суммы приведенных затрат в комплексе "изделие-

потребители-смежные звенья":

Е

н

K C

j j

min,

где j - число объектов комплекса, по которым инвестиции К или (и) текущие затраты

(С) различны в зависимости от вариантов выполнения изделия; Е

н

- внутренний темп

окупаемости инвестиций.

Это уравнение равносильно следующему:

Е

н

К С У

тс

У

п

У

сз0

0

0

min

,

где: К

0

- капитальные затраты на повышение надежности (снижение вероятности

отказов) изделия;

С

0

0

- текущие затраты на повышение надежности; У

тс

- годовой

ущерб от отказов изделия у потребителя (ремонт, обслуживание); У

п

- годовой ущерб

в основной деятельности потребителя от отказов изделия; У

сз

- годовой ущерб в

смежных звеньях от отказов изделия.

Предположим, таким изделием является генератор электроэнергии, поставляемый

фирмой для районных электростанций. При его отказах потребителю наносится

ущерб не только из-за необходимости дополнительного обслуживания и ремонта

генератора, но и из-за снижения качества продукции (напряжение, частота в

электросетях), недовыпуска продукции, непроизводительного расхода ресурсов при

простое, необходимости иметь резервное оборудование и дополнительные запасы. В

свою очередь ущерб в смежных звеньях (у•потребителей электроэнергии) может быть

особенно велик (им необходимо иметь соответствующие средства защиты, аварийное

автономное резервное питание, запас предметов труда и т.д.). Типичная ситуация

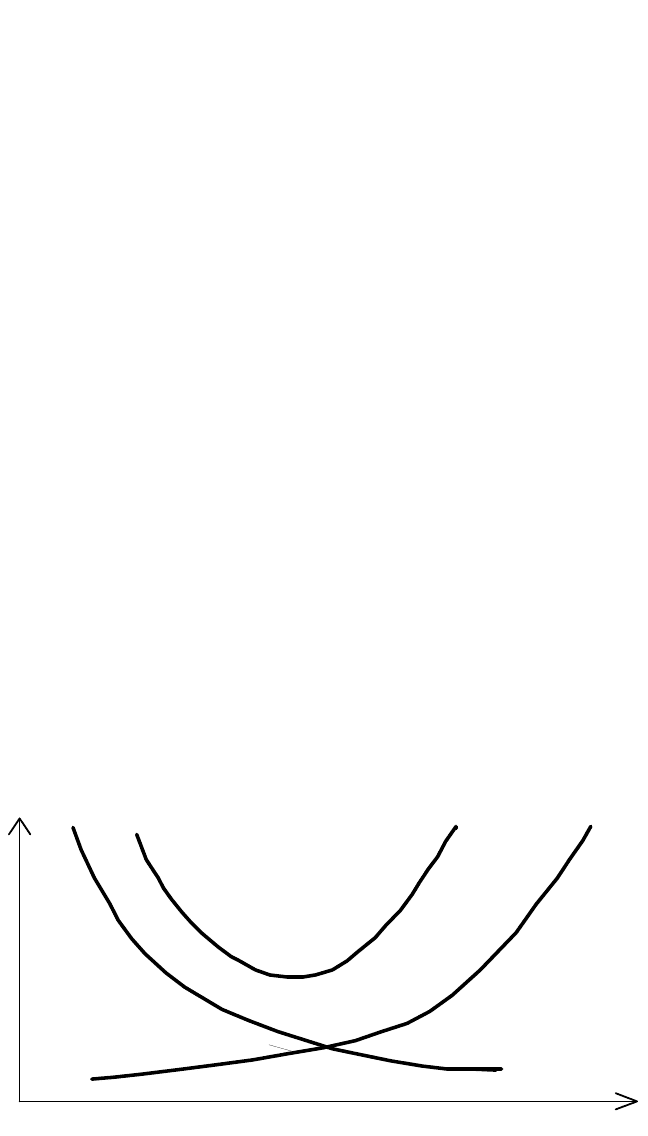

отображена на графиках рис.•15.1.

Í

1

Í

opt Надежность

Ç

ï1

Ç

opt

ï

Ç

ï

+Y

Y

Ç

ï

Ç

ï

Y

,

Рис.15.1. Процесс определения оптимальной надежности:

Y

- суммарный ущерб, З

п

- цена потребления изделия

Предположим, что в исходном варианте изделия показатели его надежности были на

уровне Н

1

, а цена потребления изделия (инвестиции в него и текущие расходы) была

З

п1

. Изготовителем разработан модифицированный вариант изделия с повышенной

надежностью Н

opt

, но цена его потребления З

п.opt

> З

п1

. В отраженной на графике

рис.•15.1 ситуации потребителю изделия будет выгодно заплатить большую сумму за

изделие с повышенной надежностью, так как при этом цена потребления изделия за

вычетом суммы ущерба от отказов изделия будет минимальной. Дальнейшее

повышение надежности и, следовательно, цены изделия будет невыгодно

потребителю. Задача производителя изделия состоит в таком проектировании

модифицированного изделия и организации его производства, чтобы обеспечить

привлекательную для фирмы-изготовителя норму прибыли. Таким образом, мы еще

раз убеждаемся в том, что изготовитель должен системно подойти к ценообразованию

на продукцию, изучив экономические характеристики эксплуатации изделия

потребителем.

Технически возможны различные методы повышения надежности изделия:

-•применение более прочных материалов с более высокими нагрузочными

характеристиками, изменение конструктивных решений;

-•поэлементное или поканальное резервирование;

-•повышение схемной надежности;

-•совершенствование технологии изготовления;

-•совершенствование системы ремонтов, обслуживания и эксплуатации.

По каждому из этих вариантов технологических решений должны быть рассчитаны

затраты, а далее целесообразно построить диаграммы "затраты-надежность",

аналогичные приведенным на рис.•15.1. Анализ таких диаграмм позволяет принять

решение о методах реализации экономически оптимальной надежности изделия.

16. Принципы, методы и средства создания Электронной Системы

Управления Документооборотом

Можно выделить следующие основные задачи, которые призвана решать

система управления документами - уметь переводить бумажные документы в

электронный вид и уметь перехватывать все создаваемые электронные документы из

всех источников поступления:

- из приложений, которые создаются текстовыми процессорами,

электронными таблицами, графическими процессорами, пакетами

прикладных программ для настольных издательств;

- факсовые сообщения, пришедшие через факс-сервер предприятия;

-входящие, исходящие и внутренние сообщения, поступающие из электронной

почты;

-отчеты и другие документы, которые готовят функциональные информационные

системы, идущие на печать или отправляемые по факсу, но их надо

перехватить и отправить в хранилище электронных документов.

Многофункциональные системы управления документами

развиваются под влиянием перехода от вычислительных сред на базе

мейнфреймов к системам на базе микропроцессоров, от монолитных закрытых

приложений к открытым и интегрируемым программным компонентам.. Концепция

электронного документа появилась в 80-х годах с появлением на рынке

микрокомпьютеров и первого графического интерфейса пользователя (GUI). Как

утверждают сотрудники компании Delphi Consulting Group, уже сегодня в некоторых

областях деятельности электронным способом обрабатывается до 90 % информации.

В отличие от документов на бумажных носителях с их жесткими рамками, статичной

формой и ограниченными возможностями переход к динамичным цифровым

электронным документам обеспечивает особые преимущества при создании,

совместном использовании, распространении и хранении информации.

Одной из функциональных подсистем ИС является Электронная Система

Управления Документооборотом (ЭСУД), целью разработки которой является

повышение эффективности управления экономическими системами на основе

автоматизации управления документооборотом и деловыми процессами, всех видов