Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение

Подождите немного. Документ загружается.

творимые в аустените карбиды

(нитриды), которые служат барьером

для роста зерна. Чем больше

объемная доля карбидов (нитридов) и

выше их дисперсность (меньше

размер), тем мельч зерно аустенита Однов еменно

нерастворимые карбиды (нитриды) оказывают зародышевое

влияние на образование новых зерен аустенита, что также

приводит к получению более мелкого зерна. Марганец и фосфор

способствуют росту зерна аустенита.

Следует отметить, что термины «наследственно

крупнозернистая сталь» и «наследственно мелкозернистая сталь» н

е . р

е

обо тог ль

, а

е с

ки при ней и

скл ю а е.

или А ,

при

чем мельче зерно, тем выше прочность (σ

,

σ

,

п ломкости.

ь

иностойкость уменьшается

(ри

значают о, что данная ста имеет всегда крупное или

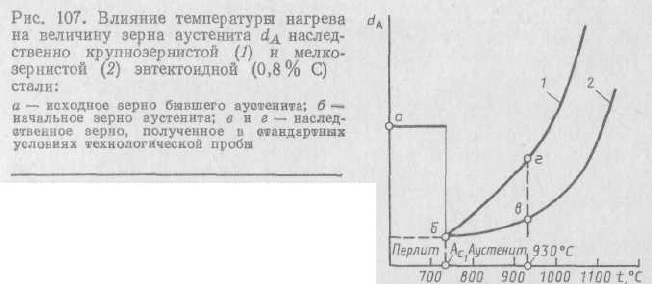

всегда мелкое зерно. Наследственное зерно, полученное в

стандартных условиях технологической пробы, указывает лишь

на то что при н греве до определенных температур

крупнозернистая сталь приобретает крупное зерно при более

низкой

температуре, ч м сталь мелкозернистая (см. ри 107).

Поэтому введено понятие о действительном зерне, т. е. зерне,

существующем в стали при данной температуре.

Размер действительного зерна аустенита обусловлен

температурой нагрева, продолжительностью выдерж

онность данной стали к росту зерн при нагрев

Продолжительный нагрев доэвтектоидной (заэвтектоидной)

стали при температурах, значительно превышающих Ac

3 ст

водит к образованию крупного действительного зерна как

непосредственно при этой температуре, так и после охлаждения

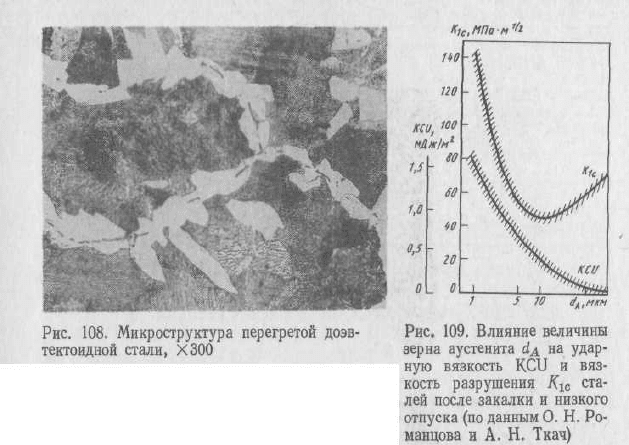

до 20 °С. Такой нагрев принято называть перегревом стали. В

перегретой стали нередко наблюдается видманштеттова

структура (рис. 108). Перегретая сталь характеризуется

хрупким изломом.

Влияние величины зерна на свойства стали. Как упомянуто

ранее (см. рис. 80),

Β

T

σ

-1

), пластичность (δ, ψ) и вязкость (KCU, KCT), ниже порог

хладноломкости (t

50

) и меньше склонность к хрупкому

разрушению. Уменьшая размер зерна аустенита, можно

компенсировать отрицательное влияние других механизмов

упрочнения на орог хладно

Аномально ведет себя трещиностойкост Κ

1c

·При укрупнении

зерна ауетенита до 10—15 мкм трещ

с. 109), а при дальнейшем росте зерна возрастает. Вероятно,

6 Лахтин 161

это связано е очищением границ зерна

аустенита от вредных примесей

благодаря большему их растворению в

объеме зерна при высокотемпературном нагреве, Все методы,

вызывающие измельчение зерна аустенита, —

микролегирование (V, Ti, Nb и др.), высокие скорости нагрева и

др. — повышают конструктивную прочность стали. Крупное

зерно стремятс получит только в электротехнических

(трансформаторных) сталях, чтобы улучшить их

магнитные

свойства (см. с. 369).

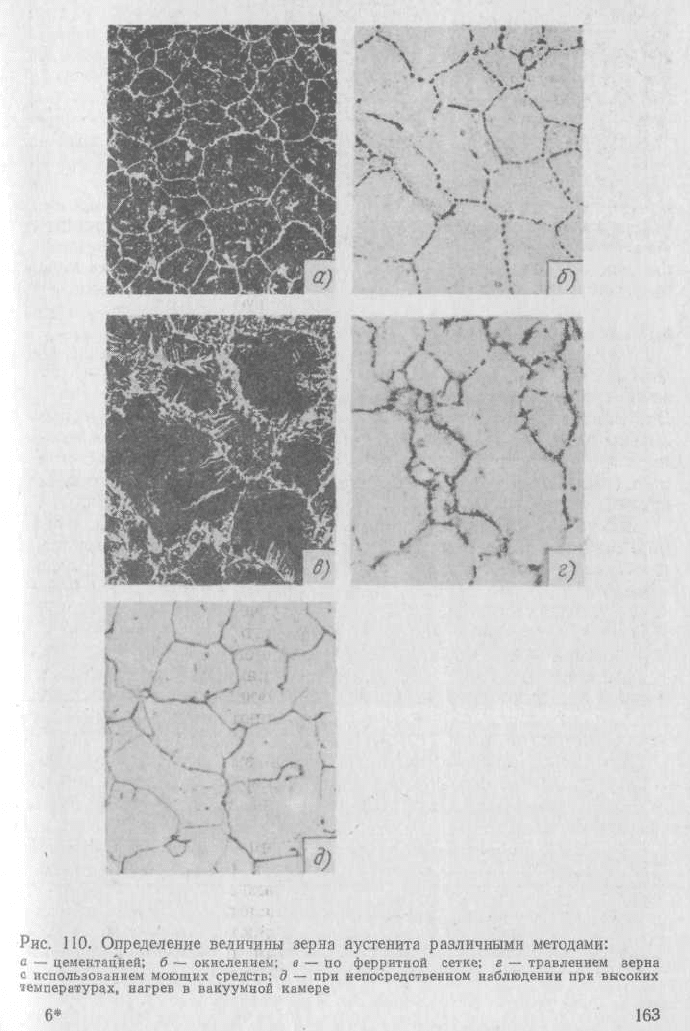

Выявление и определение величины зерна. Величи

я ь

на

зер

ц н

у

гих методов выявления зерна

тем р

применения метода окисления

металлографический ш т в й ат

на определяется различными методами (ГОСТ 5639—65):

цементацией, окислением по ферритной или цементитной сетке

и травлением границ зерен. По методу цементации образец

доэвтектоидной стали насыщают углеродом при 930 °С в

течение 8 ч (см. рис. 107). При этом содержание углерода в

аустените, находящемся в поверхностной зоне, достигает

заэвтектоидной концентрации. При

последующем медленном

охлаждении по границам зерна аустенита выделяется

вторичный еме тит, образующий сплошную сетку, по

которой после охлаждения определяют величин бывшего

зерна аустенита (рис. 110, а).

При использовании дру

пературу нагрева принимают авной температуре закалки

или на 20—30 °C выше этой температуры. Время выдержки при

таком нагреве 3 ч.

В случае

лиф нагреваю защитно мосфере и

после окончания выдержки в печь подают воздух. Шлиф

охлаждают в воде, полируют и травят 15 %-ным раствором

соляной кислоты в этиловом спирте. Границы бывших зерен

аустенита выявляются на шлифе сеткой оксидов (рис. 110, б).

Метод, основанный на образовании сетки феррита,

применяют

для доэвтектоидных сталей, а метод образо-

162

вания еетки цементита — для заэвтектоидных. Образцы нагревают

до заданной температуры и охлаждают с

O скоростью,

обеспечивающей образование сетки феррита или цементита (рис.

110, в). Нередко величину зерна аустенита определяют на образцах

после закалки и отпуска при 225—550 °С путем травления

микрошлифа в растворе пикриновой кислоты с добавлением 0,5—

1,0 % моющих средств «Астра», «Новость» и др. (pис. 110, г).

Более перспективный метод определения величины зерна

аустенита — при помощи специальных

микроскопов е

нагревательной вакуумной камерой. В этом случае непосредственно

наблюдают зерно аустенита, существующее при высоких

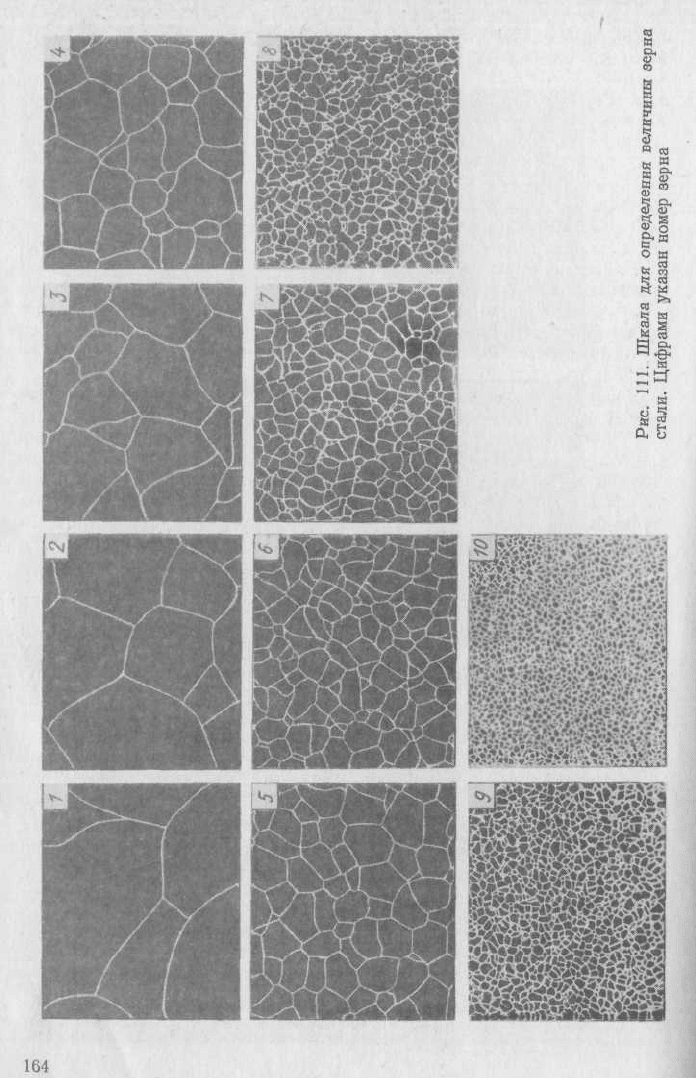

температурах (см. рис. 106, 110, д). Величину зерна определяют

под микроскопом при увеличении в 100 раз. Зерна, видимые на

шлифе, сравнивают

G эталонными изображениями, приведенными

на рие. 111. Величину зерна определяют баллами. Между номером

зерна N (баллом) и количеством зерен п, помещающихся на 1 мм

2

шлифа, существует следующая зависимость: п = 2

N+3

.

Стали с номером зерна 1—5 относят к крупнозернистым, a с

номером зерна 6—15 к мелкозернистым.

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕВРАЩЕНИЯ

ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО АУСТЕНИТА

(ДИАГРАММА ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО

ПРЕВРАЩЕНИЯ АУСТЕНИТА)

Если сталь со структурой аустенита, полученной в

результате нагрева до температуры выше Ас

3

(для доэвтектической

стали) или выше А

ст

(для заэвтектоидной стали), переохладить

до температуры ниже Ar

1

, то аустенит оказывается в метастабиль-

ном состоянии и претерпевает превращение.

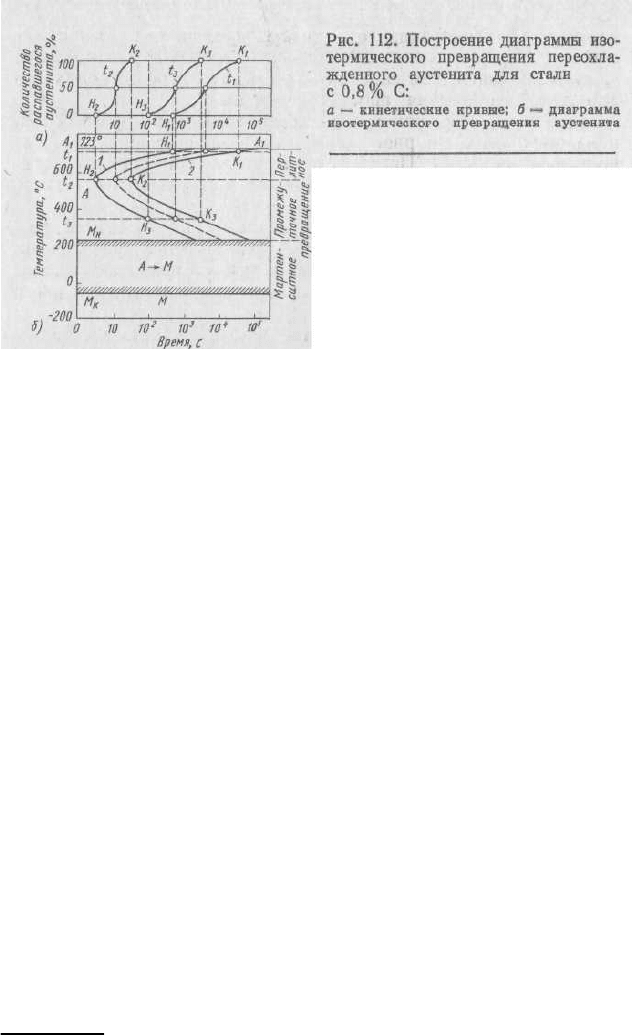

Для описания кинетики превращения переохлажденного

аустенита пользуются экспериментально построенными

диаграммами время — температура — степень распада или

диаграммами изотермического превращения аустенита, т. е.

превращения, протекающего при постоянной температуре

1

.

Для излучения изотермического превращения аустенита

небольшие образцы стали нагревают до температур,

соответствующих существованию стабильного аустенита, а затем

быстро охлаждают (переохлаждают аустенит) до температуры

ниже Ar

1

, например до 700, 600, 500, 400, 300 °С и т. д., и

выдерживают при этой температуре до полного распада

аустенита.

Результаты исследования при постоянной температуре

характеризует кривая, показывающая количество распавшегося

аустенита в зависимости от времени, прошедшего с момента начала

распада. Как видно из рис. 112, а, в течение некоторого

промежутка времени (Н

1

, Н

2

, Н

3

) распад аустенита

экспериментально не фиксируется. Этот период называют

инкубационным.

1

В литературе на английском языке эти диаграммы называют ТТТ: time — temperature

— transformation.

165

По истечении этого периода

аустенит начинает распадаться с

образованием более стабильных

структур. Скорость распада

сначала быстро увеличивается, а

затем постепенно замедляется.

Через некоторое время (К

1

, К

2

, К

3

)

процесс распада полностью

заканчивается или приостанавливается. Построение таких кривых

ератур (tпосле охлаждения до разных темп

получить диаграмму изотермического аусте

(рис. 112, б). Для этого нужно отр

началу (Н

1

, Н

2

, Н

3

) и концу расп , К

3

или какой-то заранее принятой ст ния я ка

из исследуемых температур (t

1

t

котором по оси абсцисс откладыва

— температура, и одноименны ми

возрастает (см. рис. 112, б).

, р

ает

1

t

2

, t

3

и т. д.) позволяет

превращения -нита

езки времени, соответствующие

ада аустенита (К

1

, К

2

и т. д.)

епени превраще дл ждой

2

, t

3

), перенести на график, на

ется время

, а по оси координат

е точки соединить плавны

1

кривыми. В диаграмме изотермического превращения аустенита

(рис. 112, б) кривая 1 характеризует начало распада аустенита, а

кривая 2 показывает время, необходимое для полного распада

аустенита.

Область, лежащая левее кривой начала распада аустенита

(см. рис. 112, б), определяет продолжительность инкубационного

периода; в интервале температур и времени, соответствующих

этой области, существует переохлажденный аустенит, практически

не претерпевающий заметного распада. Длительность

инкубационного периода характеризует устойчивость

переохлажденного аустенита. С увеличением переохлаждения

его устойчивость быстро уменьшается, достигая минимума (t

2

), и

далее вновь

Уменьшение устойчивости аустенита и роста скорости его

превращения с увеличением степени переохлаждения объясняется

возрастанием разности свободных энергий (энергии Гиббса)

аустенита и образующимися фазами (структурой). При этом, как

уже указывалось выше уменьшается разме критического

зародыша, способного к росту, и возраст количество

объемов в исходном аустените, в которых могут возникнуть

зародыши

1

Шкалу времени для удобства построения чаще выбирают логарифмической, так как

время распада может колебаться в широких пределах — от долей секунды до десятков

минут и даже часов.

166

новой фазы. Повышение устойчивости аустенита и уменьшение

скорости его превращения при больших степенях переохлаждения

вызывается снижением скорости образования и роста новых фаз

вследствие замедления процесса диффузии.

При переохлаждении аустенита до температуры, равной или

ниже точки М

Н

(см. рис. 112, б), диффузионные процессы

полностью подавляются. При более низких температурах протекает

бездиффузионное превращение аустенита в структуру закаленной

стали — мартенсит.

В зависимости от степени переохлаждения аустенита

различают три температурные области, или ступени,

превращения (см. рис. 112, б): перлитную, промежуточного

превращения (промежуточного между перлитным и

мартенситным превращением) и мартенситную.

Знание этих превращений важно для решения многих

практических задач. Перлитное превращение протекает в процессе

отжига стали (см. с. 194), а мартенситное — при закалке

стали (см. с. 200). Промежуточное превращение важно для

понимания так называемой изотермической закалки стали (см.

c. 214).

4. ПЕРЛИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

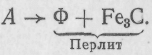

Перлитное превращение переохлажденного аустенита

протекает при температурах Ar

1

— 500 °С (см. рис. 112). В

процессе превращения происходит полиморфное γ → α-

превращение и диффузионное перераспределение углерода в

аустените, что приводит к образованию ферритно-цементитной

структуры:

Аустенит, практически однородный по концентрации

углерода, распадается с образованием феррита (почти чистое

железо) и цементита, содержащего 6,67 % С, т. е. состоит из фаз,

имеющих различную концентрацию углерода (рис. 113). Ведущей,

в первую очередь возникающей фазой при этом является карбид

(цементит). Его зародыши, как правило, образуются на границах

зерен аустенита.

В результате роста частиц этого карбида прилегающий к нему

объем аустенита обедняется углеродом, снижает свою

устойчивость и испытывает полиморфное γ → α-превращение. При

этом кристаллики феррита зарождаются на границе с

цементитом, который облегчает этот процесс.

Последующий рост ферритных пластинок ведет к обогащению

окружающего аустенита углеродом, что затрудняет дальнейшее

развитие γ → α-превращения. В обогащенном таким образом

углеродом аустените зарождаются новые и растут ранее возникшие

пластинки цементита. Вследствие этих процессов образования и

роста частиц карбидов вновь создаются условия для возникнове-

167

ния новых и роста имеющихся кристалликов (пластинок) феррита.

В результате происходит колониальный (совместный) рост

кристалликов феррита и цементита, образующих перлитную

колонию (рис. 113).

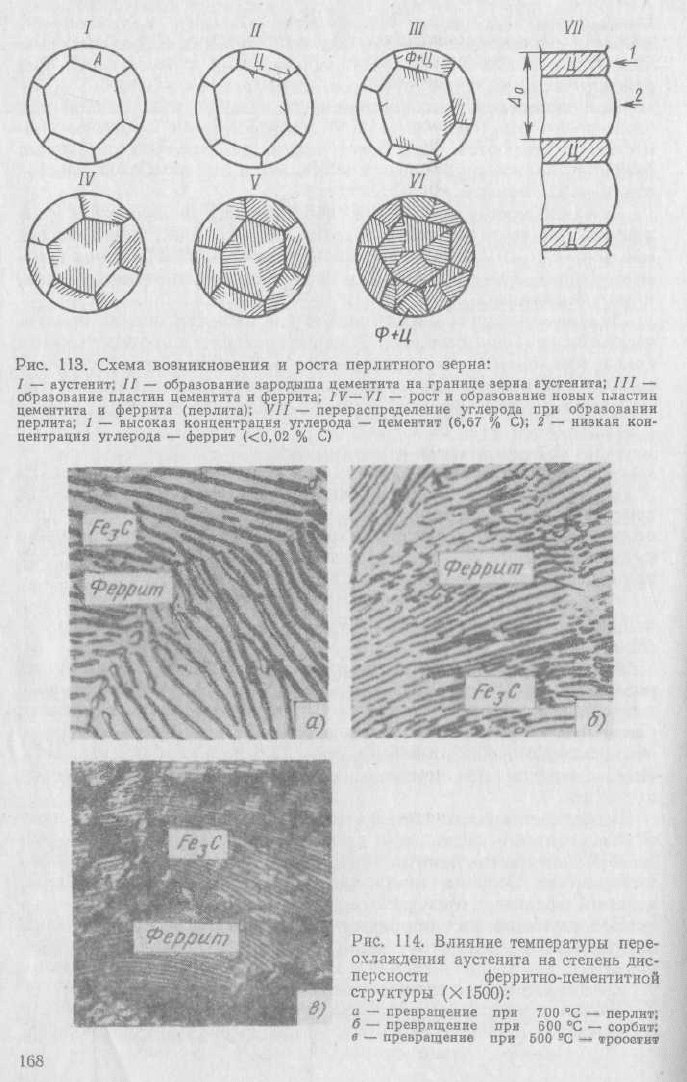

Продукты перлитного превращения имеют пластинчатое

строение. Пластинчатые структуры эвтектоидного типа часто

определяют как перлит, сорбит и троостит или соответственно

грубо-, средне- и тонкодифференцированный перлит. Чем больше

переохлаждение, тем тоньше получается ферритно-цементитная

структура, т.е. меньше межпластинчатое расстояние ∆

0

(рис.

113), равное усредненной сумме толщин двух пластинок феррита

и цементита, и выше твердость:

Структура...................... Перлит Сорбит Троостит

∆ , мкм............................ 0,6—1,0 0,25—0,3 0,1—0,15

ο

НВ .............................. 180—250 250—350 350—450

Перлит, сорбит и троостит, образующиеся при диффузионном

распаде переохлажденного аустенита, являются ферритно-

цементитными структурами, имеющими пластинчатое строение и

различающимися лишь степенью дисперсности (рис. 114).

Однако в отличие от перлита (эвтектоида) сорбит и троостит,

называемые квазиэвтектоидными, не являются равновесными

структурами в сталях, не соответствующих эвтектоидному составу

(содержат углерода больше или

меньше 0,8 %).

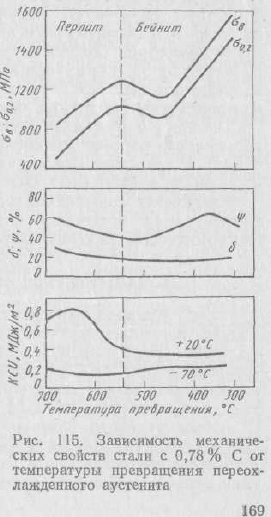

Механические свойства стали

со структурами перлита, сорбита и

троостита. Твердость и прочность

стали с указанными структурами

прямо пропорциональна площади

поверхности раздела между

ферритом и цементитом, поэтому с

увеличением степени дисперсности

ферритно-цементитной структуры, т.

е. с понижением температуры ее

распада, твердость, пределы

прочности, текучести и выносливости

возрастают (рис

. 115).

Относительное удлинение и

относительное сужение наивысшие

у сорбита. При переходе к

трооститу (более низкой

температуре превращения) вязкость

(KCU) уменьшается.

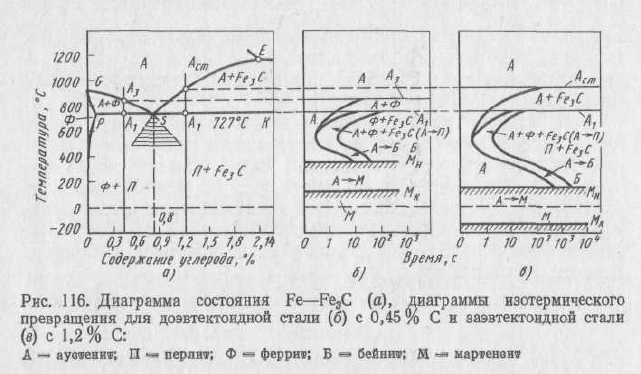

Изотермическое превращение

аустенита в доэвтектоидных и

заэвтектоидных сталях. В этих

сталях (рис. 116) в отличие от

эвтек-

тоидной стали в верхнем интервале температур сначала

выделяются избыточные фазы — феррит (в доэвтектоидной

стали) или избыточный цементит (в заэвтектоидной стали).

Начало выделения избыточного феррита (цементита) на

диаграмме изотермического распада отмечается дополнительной

кривой (рис. 116, б и в). Количество выделяющегося избыточного

феррита (или цементита) уменьшается с понижением температуры,

и при некоторой степени переохлаждения распад начинается

непосредственно с образования зародышей эвтектоида или, точнее,

квазиэвтектоида, т. е. структуры эвтектоидного типа, но

отличающейся иным составом,

чем перлит (эвтектоид).

Так как с понижением температуры количество выделяющегося

избыточного феррита (цементита) уменьшается, то квазиэвтектоид

сорбит и троостит в доэвтектоидных сталях содержит углерода

<0,8 %, а в заэвтектоидных сталях >0,8 %.

Увеличение содержания углерода в аустените доэвтектоидной

концентрации несколько повышает его устойчивость (кривые

изотермической диаграммы сдвигаются вправо; см. рис 116).

5. МАРТЕНСИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ В СТАЛИ

Природа мартенсита. Мартенсит является

упорядоченным пересыщенным твердым раствором внедрения

углерода в α-железе. Если в равновесном состоянии растворимость

углерода в α-железе при 20 °С не превышает 0,002 %, то его

содержание в мартенсите может быть таким же, как в исходном

аустените, т.е. может достигнуть 2,14%.

Атомы углерода занимают октаэдрические поры вдоль оси

[001] в решетке α-железа (мартенсита) и сильно ее искажают.

Мартенсит имеет тетрагональную решетку (рис. 117, а), в которой

один период «с» больше другого — «а». При увеличении содержа-

170