Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции

Подождите немного. Документ загружается.

231

которым поклонялись древние арии, и насаждение вместо них культов рогатых и

змееподобных богов (бога-быка, козла или барана; бога-змея или дракона). Эти боги

символизировали богатство, власть и похоть, и поклонение им было часто связано с

человеческими жертвоприношениями и ритуальными сексуальными оргиями. Все это

являлось не чем иным, как древними сатанинскими культами. Именно в результате

насаждения этих культов олигархией на фоне кризисов коррупции и гибели цивилизаций

произошла демонизация образов Сатаны (бывшего египетского бога Сета) и Дьявола (от

греческого dia-bel – бог-бык), а также образа змея – в лице библейского змея-искусителя.

Сегодня эти образы анти-богов являются неотъемлемой частью мировой культуры. И это

показывает, настолько глубоко в сознание народов въелась память о той антикультуре,

которая в древности насаждалась олигархией – память, сохранившаяся в течение

нескольких тысячелетий.

Вторая тенденция в области антикультуры проявлялась в насаждении культа

поклонения продажной любви – отсюда культы Инанны, Иштар, Астарты, Афродиты, а

позднее Венеры, храмы которых являлись одновременно публичными домами, а

служительницы храмов одновременно являлись проститутками. Во II тысячелетии до н.э.

эти культы охватили всю Месопотамию и восточное Средиземноморье, а в эпоху

античности, под видом культа Венеры, распространились также на Италию и западное

Средиземноморье.

Появление новых мировых религий – христианства и ислама – поставило в I-II

тысячелетиях н.э. барьер на пути дальнейшего насаждения обеих указанных тенденций.

Образ Сатаны – Дьявола – змея был предан анафеме в обеих религиях, было запрещено

использование храмов в качестве публичных домов. Поэтому в дальнейшем эти культы

либо исчезли, либо ушли в глубокое подполье. Это не означало, что насаждение

антикультуры прекратилось - оно продолжалось, но приняло другие формы, более

скрытые и изощренные. Однако там, где ни христианство, ни ислам не пустили глубокие

корни (например, в доколумбовой Америке и в Восточной и Юго-Восточной Азии) – там

и в I-II тысячелетиях н.э. продолжали насаждаться те же древние культы змеев и

драконов. В результате в Восточной и Юго-Восточной Азии культ дракона стал частью

национальной культуры.

5. Изучение древней истории коррупции показывает, что длительное насаждение

антикультуры в древних цивилизациях не проходило бесследно и не ограничивалось лишь

узким слоем правящей верхушки. По крайней мере, в трех случаях: конец II тысячелетия

до н.э., конец эпохи античности, последние столетия существования Византии, - во всем

регионе Средиземноморья мы видим появление особого феномена. Речь идет о

формировании «цивилизации хищников», которая охватила бóльшую часть указанного

региона, что выразилось в непрерывной войне всех против всех, с самыми жуткими

насилиями и грабежами – до полного самоуничтожения народов, населявших эти

территории. Очевидно, это стало результатом двух причин – безысходности населения, не

видящего выхода из глобального кризиса коррупции, и его нравственной деградации,

ставшей результатом столетнего или даже многовекового насаждения антикультуры.

Поскольку подобные явления мы видим и в дальнейшем: распространение фашизма в

Европе и Японии накануне Второй мировой войны, приведшего к массовому геноциду и

мировой бойне, - то речь идет о феномене, сохранившем свою актуальность и способным

возникнуть опять в самое ближайшее время, в условиях современного кризиса коррупции

и современного массового насаждения антикультуры.

232

Раздел 3. Коррупция в феодальных обществах

В предыдущих разделах мы уже сталкивались с примерами феодальных

государств. Например, к числу таковых можно отнести Египет эпохи Среднего царства,

Китай в III-IV вв. н.э., Византию в XII-XV вв. Как видим, феодализм в истории вовсе не

был ограничен лишь эпохой средневековья, как об этом было принято когда-то думать, а

встречался в самые разные эпохи. Давайте рассмотрим еще одно феодальное государство,

совершенно не укладывающееся в «традиционные» представления о феодализме. Речь

идет о Польше (Речи Посполитой) XVI-XVIII вв., государстве, сыгравшем значительную

роль в мировой истории. А в следующей главе мы рассмотрим более «традиционные»

феодальные общества Западной Европы и Московской Руси эпохи средневековья.

Глава VIII. Коррупция в Польше в XVI-XVIII вв.

8.1. Предпосылки возникновения феодализма в Польше

История Польши в средние века и в Новой истории столь же плохо укладывается в

традиционные схемы западной, а также марксистской, историографии, как и история

Византии и России. Согласно этим схемам, в Польше в средние века должен был

возникнуть феодализм, а затем, в соответствии с традиционными западными концепциями

прогресса, в Польше должен был неуклонно идти процесс развития польской

цивилизации. В действительности же мы видим прямо противоположную картину.

Польское государство возникло в X веке, раньше, чем сформировались национальные

государства в большинстве стран Западной Европы. Следовательно, Польша обгоняла в

своем развитии западноевропейские страны. Кроме того, в отличие от последних, в

Польше в течение средних веков не было феодализма и крепостного права. Как указывает

польский историк Я.Рутковский, всё или почти всё население польского государства в

первые века его существования было свободным. Крестьяне, как правило, владели

собственной землей или арендовали ее, но с полной свободой расторгнуть арендный

договор и уйти в другое место ([290] pp.21-23). Нет никаких указаний и на существование

каких-либо феодальных по своему характеру налогов или обязанностей, помимо тех

налогов и обязанностей, которые существовали у населения по отношению к государству

([290] p.24).

Однако в XIV-XV веках произошли события, которые в значительной мере

предопределили дальнейший ход польской истории. Польша присоединила к себе почти

всю юго-западную и южную Русь, которая в дальнейшем получила название Украина.

Территория этих вновь присоединенных земель примерно в два раза превосходила

площадь исконных польских земель, но, в отличие от последних, была очень мало

населена. Это стало следствием резкого уменьшения населения Руси в предшествовавшие

столетия (которое описано в третьей книге трилогии: [60] глава V). Территории нынешней

восточной и центральной Украины в то время носили название «дикое поле», чем они в то

время, собственно говоря, и являлись. По данным польских историков, даже в конце XVI

в., после целого столетия польской колонизации, плотность населения в центральной

Украине составляла всего лишь около 3 чел./кв. км., а в западной Украине, после двух

столетий польской колонизации – всего лишь 7-8 чел./кв. км ([290] pp.90-91).

Присоединение этих земель вызвало в XIV-XVII вв. отток некоторой части

польского населения на эти земли с исконных польских территорий. Это, очевидно,

способствовало отставанию Польши от Западной Европы по плотности населения,

которое не было бы столь значительным, если бы не его отток на Украину. Так, плотность

населения в старых польских провинциях (Великая Польша и Мазовия) в конце XVI в.

составляла, по оценкам, 14-18 чел./кв.км., в то время как во Франции она уже превышала

30, а в Италии и Голландии достигала 80 чел./кв. км. И лишь в Испании она была

233

примерно такой же – 15-16 чел./кв. км ([290] pp.82, 254). Если же рассчитать среднюю

плотность населения Польши с учетом присоединенных территорий Украины, то она

оказалась бы, по-видимому, менее 10 чел./кв.км., то есть намного ниже, чем где-либо в

Западной Европе.

Почему данное обстоятельство является важным? Оно важно потому, что уже с

конца XII в. – начала XIII века в Западной Европе началась глобализация, резкий рост

внешней торговли. В результате, как указывал И.Валлерстайн, посвятивший этому

феномену целую серию книг, в Европе начала формироваться глобальная рыночная

экономика, которую он назвал «европейской мировой экономикой» ([309] pp.18, 15). От

глобализации выиграли больше всего страны с высокой плотностью населения, прежде

всего Италия и Голландия, которые стали – первая в XIII-XV вв., а вторая в XVI-XVII вв. -

основными центрами промышленности и торговли глобальной европейской экономики.

Выиграли также Франция, Англия и Западная Германия. Это вполне естественно: высокая

плотность населения резко повышает эффективность организации производства и

торговли, и наоборот, низкая плотность населения является для их развития

неблагоприятным фактором.

Проиграли от глобализации, прежде всего, малонаселенные Польша и Испания,

превратившиеся, по выражению И.Валлерстайна, в «периферийные» государства,

производящие исключительно сырье и поставляющие его на европейский рынок в обмен

на готовые изделия ([310] pp.131-190). В частности, Польша в рамках возникшей

глобальной экономики практически свернула развивавшиеся до того времени

промышленные и ремесленные производства и стала специализироваться на производстве

зерна, которое в XVI веке стала в больших объемах экспортировать в Западную Европу.

Так, с конца XV в. по середину XVI в. объем экспорта зерна в Западную Европу из

Гданьска, главного морского порта Польши, вырос в 6-10 раз ([150] p.77). И в

последующем, вплоть до середины XVII века польский экспорт зерна продолжал быстро

расти: например, с 1600-1609 гг. по 1640-1649 гг. экспорт пшеницы с территорий,

контролируемых Речью Посполитой, в Западную Европу увеличился в 3 раза ([261] p.91).

Среди других предметов экспорта преобладало сырье (лес, шерсть, шкуры, свинец), а в

импорте, наоборот, большую роль играли промышленные товары (ткани, текстиль) и

предметы роскоши ([290] p.194; [19] 15, с.193).

Дело не ограничилось, однако, превращением Польши в сырьевой придаток стран

Западной Европы. Глобализация вызвала демографический кризис и резкое сокращение

населения Польши. Наиболее сильно оно уменьшилось в период с середины XVI в. по

конец XVII в.: по оценкам польских историков, более чем в 2 раза ([184] pp.135, 130-131).

Хотя аналогичные тенденции происходили повсеместно: в Германии к середине XVII в.

население уменьшилось, по оценкам, на 1/3, в Италии – на 20% ([261] p.71), во Франции к

началу XVIII века на 20-25% ([262] p.577), - но в Польше все было намного драматичнее.

Во-первых, сокращение населения здесь, как видим, было значительно бóльшим, чем в

Западной Европе - о причинах этого феномена далее будет сказано. Во-вторых, особенно

сильно сократилось в Польше количество городских жителей - приблизительно в 4 раза,

чего не было в таких размерах в Западной Европе, причем рост городского населения не

возобновился и к началу XIX века (за исключением Варшавы) ([290] p.159). Наконец, в-

третьих, польское государство после присоединения украинских земель уже имело очень

низкую среднюю плотность населения, и дальнейшее сокращение населения создавало

угрозу существованию государства как такового. Поэтому хотя Польша в XVI в. и была

самым крупным государством Европы по размерам занимаемой территории, но по мере

развития демографического кризиса она все больше превращалась в колосса на глиняных

ногах.

На фоне указанных демографических процессов: сокращения средней плотности

населения (присоединение украинского «дикого поля») и начавшегося абсолютного

234

сокращения числа подданных, - с XVI века в польском государстве стали развиваться

феодализм и феодальные отношения.

8.2. Закрепощение крестьян

Глобализация вызвала в Польше и другие явления, схожие с теми, которые

происходили в другие эпохи. Резкий рост внешней торговли вызвал большой приток

разнообразных импортных товаров; но в то же самое время происходил быстрый рост цен

на все товары и обесценение золота и серебра. Так, цены на зерно во Львове, выраженные

в граммах чистого серебра, с середины XV в. по середину XVIII в. выросли более чем в 6

раз ([261] p.395), что являлось прямым результатом процессов глобализации

1

.

Главный результат этих явлений тоже был схож с тем, что мы видим во все другие

эпохи глобализации: началось перерождение польской аристократии в олигархию

2

.

Наплыв импортных товаров разжег жадность шляхтичей и их тягу к роскоши и богатству,

но быстрый рост цен и обесценение золота и серебра приводили к разорению шляхтичей и

«пусканию по ветру» ранее накопленных сбережений. Всё это сильно подстегивало

стремление польского дворянства к нахождению все новых и новых источников

получения денег, с какими бы действиями и методами эти ни было связано. И самым

главным таким источником в рассматриваемую эпоху стало угнетение и грабеж

собственного польского населения, а также всемерное увеличение экспорта продукции,

производимой польскими крестьянами, в Западную Европу.

Эти возможности увеличились после того, как Польша получила в конце XV века

прямой удобный выход в Балтийское море и начала все в бóльших количествах

экспортировать зерно (см. приведенные выше цифры). Именно с этим обстоятельством

ряд историков связывают введение в Польше крепостного права, которое произошло сразу

после начала активной балтийской торговли ([25] с.148; [165] p.276). Дело в том, что, хотя

польское дворянство и аккумулировало в своих руках к тому времени много земли, но на

ней было некому работать, что во многом было следствием демографических проблем,

испытываемых страной. Большинство польских крестьян до XVI века владели

собственной землей, и им ее вполне хватало для собственных нужд, лишь небольшую

часть земель они арендовали у польских помещиков. Что касается последних, то

значительная часть их земель пустовала, вместо того чтобы производить зерно на экспорт

и приносить желанные прибыли. Такая ситуация, конечно, вызывала раздражение

польской шляхты и ее стремление найти какое-то применение пустующим землям, с

одной стороны, и пополнить свои скудеющие кошельки, с другой.

Как видим, у польской шляхты не было нормальных экономических путей

увеличить свою прибыль – для производства зерна на экспорт не хватало рабочих рук, а

промышленные предприятия не было смысла создавать из-за сильной конкуренции со

стороны Западной Европы и упадка польских городов. Но денег, судя по всему, очень

сильно хотелось, и очень хотелось не отстать по уровню жизни и богатства от своих

западных соседей, а где-то даже их и превзойти. И польская верхушка не смогла

справиться с таким искушением: в течение XVI-XVIII вв., как будет показано далее, ею

были реализованы все возможные и даже почти невозможные варианты получения денег,

разумеется, за счет остального населения Польши, а также Украины и Белоруссии.

Проще всего, конечно, было просто ограбить крестьян – а потом, пользуясь их

бедственным положением, заставить работать на себя. И таких примеров было немало.

Так, во время одной из войн XVII века в области Санок польская национальная армия,

возглавляемая шляхтой, подвергла систематическому грабежу 12 польских деревень, при

1

Эта закономерность была описана в первой книге трилогии на ряде исторических примеров ([59] глава

VIII).

2

В соответствии с данным выше определением, олигархия представляет собой класс, интересы которого

противоположны интересам основной массы населения.

235

этом в результате конфискации и порчи имущества убытки крестьян составили 16 тысяч

злотых. По подсчетам Я.Рутковского, это в 4 раза превышало сумму годового платежа,

который эти 12 деревень должны были внести в виде арендной платы и налогов за землю

([290] p.120). Конечно, после такого несчастья у крестьян не осталось ни денег на уплату

налогов, ни, очевидно, даже запасов зерна, чтобы дожить до следующего урожая. Но

местный польский помещик тут же поспешил им на помощь, предоставив большие ссуды

на восстановление, которые, разумеется, надо было отработать и вернуть с большими

процентами ([290] p.120). Можно предположить, что такой целенаправленный грабеж

польских деревень и был организован при участии местных помещиков, с тем чтобы

закабалить крестьян и заставить на них работать; а часть награбленного у них зерна и

денег они, очевидно, потом им же и раздавали, но уже в виде ссуд на восстановление. В

любом случае такой факт массового грабежа польского населения своей собственной

армией во главе с польским дворянством демонстрирует отношение шляхты к польским

крестьянам.

Однако прямой грабеж крестьян при помощи армии годился лишь для каких-то

чрезвычайных ситуаций, как в приведенном примере (во время войны), когда его можно

было бы списать на эти особые обстоятельства, и не годился для нормальных условий.

Требовались более эффективные и постоянно действующие методы такого грабежа.

Лучше всего этой цели можно было достичь, лишив крестьян, при помощи

государственного законодательства и власти, юридических прав - тогда можно было с

ними делать все, что угодно. И это то, что произошло в Польше в конце XV в. – начале

XVI в., когда был введен ряд законов, привязавших крестьян к земле, принадлежавшей

польской шляхте, и поставивших их в полную зависимость от последней. Безусловно,

активное участие в этом принимало не только польское дворянство, но и польские короли.

Так, король Сигизмунд I в 1518 г. официально сложил с себя функцию разбирать жалобы

крестьян по отношению к помещикам и, таким образом, лишил крестьян юридической

защиты по отношению к их новым хозяевам ([290] p.108).

В течение 1-2 столетий после введения крепостного права в Польше бесправное

положение крестьян, их эксплуатация и ограбление, в котором, как будет показано далее,

польские помещики были весьма изобретательны, привели к их резкому обнищанию. Так,

если в былые времена (XII-XIII века), по данным Рутковского, большинство польских

крестьян владели полными наделами земли, составлявшими около 50 га, то в XVI веке

таковых практически не осталось. Немногим более 50% общего числа крестьян владели

половинным наделом, около 25% крестьян владели 1/4 полного надела, остальные

крестьяне (приблизительно 20%) были безземельными. А к середине XVII века число

безземельных крестьян достигло уже 2/3 от их общего числа (!), а размеры наделов

остальных еще более сократились ([290] pp.22, 112, 119)

1

.

Такой беспрецедентный рост числа безземельных крестьян (с 20% до 67%) в

течение одного столетия тем более удивителен, что он происходил на фоне значительного

увеличения пустующих земель в связи с сокращением населения. Так, по данным

польского историка Я.Топольского, площадь обрабатываемых земель в Польше к концу

XVII века сократилась почти в 2 раза по отношению к концу XVI в. ([184] pp.135, 130-131)

Поэтому причиной обезземеливания крестьян была, конечно, не нехватка земли, которая

была, наоборот, все в большем избытке. Причина состояла в захвате земли польскими

дворянами, которые все более разоряли крестьян и отнимали у них землю, с тем чтобы

крестьяне работали не на себя и на своей земле, а на шляхту и на ее землях, выращивая

для нее зерно для экспорта.

Обнищание польского населения выражалось не только в исчезновении у них

собственности на землю, но и во всех условиях их жизни. К XVIII веку простые поляки

уже практически не жили в нормальных домах, в них жили в основном польская шляхта и

1

Эти данные относятся к старым польским провинциям, где жили в основном польские крестьяне. Ниже

будут также приведены данные, свидетельствующие об обнищании украинских и белорусских крестьян.

236

евреи. По данным израильского историка М.Розмана, исследовавшего несколько

небольших польских и украинских городов XVIII века, порядка 80% имевшихся там

домов принадлежало евреям (которые составляли меньшинство жителей), а большинство

польского и украинского населения этих городов жило в «лачугах» ([286] pp.43-48).

Эксплуатация крестьян доходила до такой степени, что барщина, то есть бесплатная

работа на хозяина, достигала 312 дней в году ([290] p.128). Положение таких крестьян

было хуже положения рабов: тех хозяин должен был кормить и одевать, а крепостные

крестьяне в оставшиеся 50 свободных дней должны были сами умудриться обеспечить

себя и едой, и одеждой на целый год.

8.3. Эволюция политической системы: от городской демократии к власти дворянства

и к власти олигархии

Такое обнищание крестьянства в столь короткие сроки уже наводит на мысль о

том, что мы имеем дело не с обычным феодализмом, существовавшим где-то до XIII века

в Западной Европе, а с неким особым его видом - олигархическим феодализмом,

поскольку мы видели выше, что именно в условиях власти олигархии всегда происходила

резкая пауперизация населения. И действительно, целый ряд польских историков

называют сложившееся в Польше в XVII-XVIII вв. государственное устройство не иначе

как «олигархией»

1

, когда вся власть в государстве была у 10-20 магнатов («панов»),

сконцентрировавших в своих руках также почти все земли и прочие богатства ([286] p.7).

Для того чтобы проследить, каким образом 10-20 человек или семей смогли

захватить все богатства и власть в такой большой стране, самой крупной стране Европы,

какой была в то время Польша, давайте вернемся в XIII век. Мы видим общество с

явными признаками городской демократии. По словам польского историка

В.Грабеньского, мещанство (то есть жители городов) в конце XIII века получило

«решающее значение в деле избрания краковских князей» ([25] с.86), которые в то время

правили Польшей. Правда, уже тогда в избрании князя участвовали высшая аристократия

и духовенство, но они не имели решающего голоса. А шляхта, то есть малоземельное

рыцарство, не имела еще никаких политических прав и не участвовала в избрании короля.

Ее делом было воевать и отрабатывать таким образом полученную за службу землю,

которую она либо обрабатывала сама (что в то время еще было обычным делом), либо

сдавала в аренду крестьянам – арендаторам ([25] с.86-88).

Однако в дальнейшем ситуация резко изменилась. Уже в XIII веке, когда горожане

добились особых политических прав в избрании польского короля, шляхта, в свою

очередь, добилась более высокого социального статуса по сравнению с крестьянами. Так,

денежная компенсация за убитого шляхтича была установлена на уровне 60 гривен, а за

убитого крестьянина (кметя) – всего 10 гривен ([25] с.91-92). Крестьяне, таким образом,

уже в XIII в. оказались в непривилегированном положении по отношению и к шляхте, и к

горожанам.

Но всего лишь столетием позже шляхте удалось добиться от польского короля

Людовика (1370-1382 гг.) беспрецедентных привилегий и политических прав, которые

были зафиксированы в так называемом Кошицком договоре и которые затем, уже в

течение XV века, были расширены в так называемых Нешавских и Петраковском

статутах. Суть этих привилегий состояла в том, что шляхта получила монопольное право

на избрание короля и на утверждение вводимых им налогов, а права горожан в этих

вопросах были существенно урезаны. Помимо этого шляхта получила беспрецедентные

экономические льготы, в частности, полное освобождение от всех налогов, таможенных

пошлин и сборов. Нешавские статуты (1454 г.) фактически лишили короля права

привлекать шляхту к суду, то есть вывели ее полностью из-под власти короля. А

1

Как указывает М.Розман, данное определение дают государственному устройству Польши той эпохи,

например, такие польские историки как В.Чаплинский, З.Кашмарчик и Х.Ольшевский ([286] p. 8)

237

Петраковский статут, принятый в конце XV в., не только ввел крепостное право в

отношении крестьян, но и запретил горожанам покупать землю и владеть ею, тем самым

закрепив это право монопольно за шляхтой ([25] с.112-113, 132, 142, 148). Таким образом,

горожане лишились этого права именно в тот момент, когда в Польше начало быстро

развиваться экспортное сельскохозяйственное производство, резко повысившее

значимость и привлекательность землевладения.

Итак, мы видим, что политическая система в Польше в течение XIII-XV вв.

несколько раз очень круто менялась. И судя по всему, эти изменения происходили в

соответствии с тем, как та или иная социальная группа (или сословие) смогла

объединиться и добиться для себя особых прав по сравнению с другими сословиями.

Крестьянство из-за своей неорганизованности и разобщенности раньше всех, уже начиная

с XIII века, было поражено в правах по отношению к другим сословиям, и это поражение

в правах в дальнейшем все более усиливалось. А горожане, наоборот, первоначально, в

XIII веке, то есть в период наибольшего увеличения своей численности и силы городов в

Польше, добились привилегированного положения по отношению к другим сословиям –

даже по отношению к дворянству (шляхте), которое, в отличие от горожан, в то время не

имело права голоса при избрании короля.

Но в середине XIV века произошло первое резкое сокращение численности

польского населения, особенно городского, которое начали «косить» голодоморы и

эпидемии. Судя по всему, это уже тогда подорвало силу городов и городского населения

Польши, и король к 1370-м годам (когда был заключен Кошицкий договор) перестал с

ними считаться, предпочтя вместо этого пойти на уступки тем, за кем стояла военная

сила, – то есть магнатам и шляхте. И это по существу означало конец польской

демократии, поскольку вряд ли можно считать демократией монополию на власть со

стороны небольшого (около 10%) слоя населения, какой представляла собой шляхта.

Костюмы польской шляхты в XVII веке. Источник: [25] с. 202

Но переход всей политической власти к дворянству и приобретение им сословных

привилегий было лишь первым шагом в трансформации политической системы Польши в

антидемократическом направлении. И если первый шаг состоял в переходе всех

политических прав и привилегий к незначительному меньшинству (10% населения), то

следующим шагом, который будет описан ниже, был переход политической власти к

олигархии – небольшой кучке польских магнатов, которые, если попытаться измерить их

удельный вес в польском населении, составляли, наверное, не более тысячной доли

238

процента. Речь идет о формировании в Польше в XVII-XVIII вв. олигархического режима,

что как уже было сказано, признается целым рядом польских и иностранных историков.

Как писал, например, английский историк Л.Люиттер, даже в лучшие периоды своего

существования сложившаяся в Польше политическая система была не демократической, а

аристократической, а в XVII веке переродилась в олигархическую ([264] p.365).

Несмотря на этот очевидный вывод, который, как будет показано ниже,

подтверждается огромной массой фактического материала, и в ту эпоху, и вплоть до

настоящего времени на данную тему существовали самые невероятные выдумки и

мнения. Самой распространенной среди них была выдумка о том, что Польша в XVI-

XVIII вв. была «свободной демократической страной». Это мнение особенно любила в

свое время высказывать сама польская шляхта, часть которой, возможно, и в самом деле

полагала, что Польша была единственной свободной и, говоря современным языком,

демократической, страной среди окружавших ее «авторитарных» стран, угнетенных

«тиранами» (Россия, Австрия, Пруссия и т.д.). Подобные мнения можно услышать и

сегодня: некоторые современные западные историки или писатели также пытаются,

очевидно по политическим мотивам, употреблять термин «демократия» в отношении

Польши того времени. Например, английский журналист Н.Андерсон в своем

историческом труде о Польше пишет, что в Польше в ту эпоху сложилась демократия,

правда, признает при этом, что она была «примитивной и ограниченной» ([129] p.18).

Совершенно очевидно, что любое правление олигархии при желании можно

назвать «примитивной и ограниченной демократией» или «демократией меньшинства»,

но с настоящей демократией оно не имеет ничего общего. Даже ситуацию, в которой 90%

жителей Польши (все не относящиеся к шляхетскому сословию) были лишены

политических прав, ни в коей мере нельзя назвать «демократией». Ну а уж ситуация, в

которой все дела в государстве вершат и решают 10-20 магнатов, и вовсе является

полнейшей противоположностью демократии.

Я уже не говорю о том, что разговоры о какой-либо демократии в условиях

феодализма вообще бессмысленны. Совершенно очевидно, что феодализм и демократия –

вещи несовместимые и прямо противоположные. Какая может быть демократия, если

бóльшая часть населения обращена в положение крепостных или рабов? А между тем, в

этом и состоит суть феодальной системы - в том, что бóльшая часть населения поражена в

правах и лишена свободы, и ни о какой демократии в таких условиях не может идти и

речи. С учетом вышесказанного можно утверждать, что Кошицкий договор конца XIV в.,

создавший в Польше привилегированное шляхетское сословие и разрушивший зачатки

городской представительной выборной власти, явился большим шагом в направлении к

феодализму и в противоположную сторону от демократии.

С самого начала, то есть со времен Кошицкого договора, в этом процессе

феодализации Польши важную роль играли польские магнаты или «паны», группа

наиболее богатых и влиятельных аристократов и крупных землевладельцев,

сформировавшаяся в политическую силу уже в XIII веке. Так, уже в XIII веке они

принимали участие в выборах короля вместе с представителями городов (в отличие от

шляхты). Но городская демократия, должно быть, для них была очень неудобным

партнером, поскольку интересы массы городского населения всегда прямо

противоположны интересам олигархии. Что касается шляхты

1

, то часть ее уже тогда

состояла на службе у магнатов или была связана с ними родственными узами, другая

часть участвовала в военных мероприятиях под их началом, поэтому шляхту им было

намного легче контролировать, чем городское вече. По этой причине урезание прав

городов и расширение прав шляхты были, без сомнения, выгодны магнатам и

увеличивали их власть, реализуемую через зависимую от них часть шляхты. А та часть

1

Шляхта первоначально сформировалась как военно-служилое сословие, которое состояло на службе у

польского короля и крупных аристократов и за свою службу получало землю – подобно рыцарству в

Западной Европе и боярам, а позднее дворянству, в России.

239

шляхты, которая не была слугами магнатов, получив большие привилегии, стала их

союзником в борьбе с народом, причем, союзником, обладавшим мощной военной силой

и способным подавить сопротивление любого другого сословия.

Но шляхта была все же достаточно большой социальной группой (10% населения),

намного большей, чем, например, российское дворянство (1-1,5%), и заставить ее во всем

следовать интересам олигархии было весьма непросто. В дальнейшем мы не раз видим,

что часть шляхты не поддерживала магнатов или выступала против них. Одно из первых

таких резких противостояний произошло в годы правления польского короля Александра

(1501-1506 гг.). Магнаты пытались еще более ограничить власть короля путем передачи

всей исполнительной власти сенату, состоящему фактически из самих магнатов. Но часть

шляхты, не зависевшая от них по службе, была недовольна такими предложениями и

выразила протест.

Тогда магнаты, для того чтобы «умаслить» шляхту и завоевать ее полностью в

качестве союзника против короля, предложили, помимо сената, ограничить власть короля

еще и сеймом, составленным из представителей шляхты

1

. А для того чтобы окончательно

лишить короля последних рычагов власти, по инициативе магнатов был введен принцип

«ничего нового», в соответствии с которым король не мог принимать ничего нового без

согласия сената и сейма ([25] с.150-151).

В дальнейшем подобная тактика применялась неоднократно: каждый раз, когда

шляхта проявляла свое несогласие с политикой магнатов, те путем подкупа или новых

привилегий покупали ее согласие. В течение XVI-XVII вв. шляхте были даны даже такие

привилегии, как право покупки соли по пониженной цене из королевских запасов ([25]

с.217), а также liberum veto - право любого представителя шляхты в сейме при своем

несогласии во время голосования прервать работу сейма. Это действительно создало у

шляхтичей иллюзию «демократии» - ведь каждый из них имел возможность повлиять на

работу сейма, а несколько «буйных» шляхтичей могли полностью парализовать его

работу. Именно это и произошло: сейм превратился в «говорильню», не способную

принимать серьезные решения, король потерял рычаги власти, а всеми делами начала

заправлять кучка магнатов.

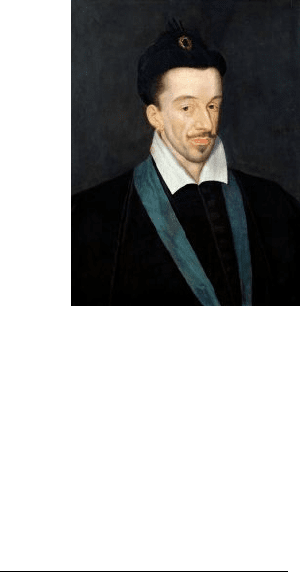

Генрих III Валуа. Король польский и французский. Картина Ф.Кенэ

Все это объясняет ту легкость, с которой в Польше в течение XVI века были

введены законы, поставившие в совершенно бесправное положение крестьян, а в

дальнейшем – и большинство горожан, поскольку большинство городов впоследствии

были лишены своих политических прав и перешли непосредственно под управление

магнатов. Власть короля была еще более ограничена, причем сделано это было довольно-

таки изящно. Поскольку сейм не имел права односторонне еще более ограничить власть

1

Точнее – нижней палатой сейма (посольская изба), избиравшейся из шляхты. Сенат считался верхней

палатой сейма.

240

короля, то сделать это мог только сам король. Поэтому на очередных выборах короля

сеймом в 1573 г. магнаты выдвинули кандидатуру члена французской королевской семьи

Генриха Валуа. А условием признания его польским королем сделали подписание им так

называемых «генриховых артикулов», в которых он лишал самого себя и будущих

королей ряда прав, в том числе объявлять войну и заключать мир (это право передавалось

сенату, то есть магнатам), и был отныне обязан во всем послушно следовать указаниям

сената и сейма ([25] с.184-186). Все это было проделано в момент избрания короля с такой

ловкостью и быстротой, напоминавшей трюк ловкого фокусника или мошенника, что,

похоже, новоиспеченный польский король сам плохо понимал в тот момент, что делает.

Это следует хотя бы из того факта, что сразу после своего избрания Генрих Валуа (по-

видимому, поняв, наконец, что произошло) стал делать шаги к усилению королевской

власти, то есть фактически к отмене подписанных им только что самим «артикулов». Но,

столкнувшись с недовольством такой политикой со стороны польского окружения, бежал

из Польши после пятимесячного пребывания в стране, оставив страну на два года в

ситуации «бескоролевья» ([25] с.184-186).

Избрание иностранца Генриха Валуа королем, по-видимому, имело похожие

мотивы с выдвижением других правителей с ограниченной дееспособностью, которое мы

видели выше в Римской империи и Византии в периоды усиления там сенатской

олигархии. Там сенат выдвигал в императоры 70-летних стариков, умалишенных,

несовершеннолетних детей, хотя всегда имелись более достойные кандидаты. Здесь

польские магнаты, начиная с избрания Генриха Валуа, ввели практику выдвижения в

правители иностранцев, которая в дальнейшем стала почти правилом в Польше.

Разумеется, панская олигархия могла рассчитывать на то, что она будет иметь очень

сильное влияние на короля-иностранца, который не имеет понимания и поддержки среди

местного населения и который сам с трудом понимает местные порядки, законы и обычаи.

О власти и богатстве семей польских магнатов (панов) весьма красноречиво

свидетельствуют описания стиля их жизни и их нравов в XVII-XVIII веках, то есть тогда,

когда они были в зените своего могущества и когда уже никто – ни король, ни рядовая

шляхта, ни народ – не могли его поколебать. У каждого из 10-20 польских магнатов было

несколько дворцов, обычно построенных итальянскими архитекторами и отделанных с

фантастической роскошью. Прислуга каждого дворца насчитывала несколько сотен

человек. В них регулярно проводились балы и роскошные празднества с приглашением

сотен гостей, артистов и оркестров.

Дворцы Радзивиллов: в Несвиже (Белоруссия), архитектор Бернардони (www.photofile.ru)

Здесь и далее представлены фотографии и изображения дворцов всего лишь одного из

магнатских семейств Польши – Радзивиллов.