Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии

Подождите немного. Документ загружается.

§ 1.8. Метеоры. Метеориты. Зодиакальный свет и противосияние

1

3 1

Определение их скорости подтвердило вывод о том, что метеорные тела образовались

в пределах Солнечной системы, а не пришли из межзвездного пространства.

Наряду с метеорными частицами кометного происхождения, дающими мете-

орные потоки, в Солнечной системе имеются метеорные тела, возникшие при

столкновениях астероидов и разлетевшиеся по индивидуальным орбитам. Ими по-

рождается большинство болидов, а метеориты являются остатками именно таких

астероидных осколков. Астероидные метеоры не наблюдаются в виде потоков. Вме-

сте с метеорами рассеявшихся роев и метеорами слабых, еще не выявленных потоков

их называют спорадическими.

В последние годы обнаружены циклиды — метеорные тела, орбиты которых

почти совпадают с земной. Их известно около 40, совокупность их орбит образует

как бы тор, внутри которого движется Земля.

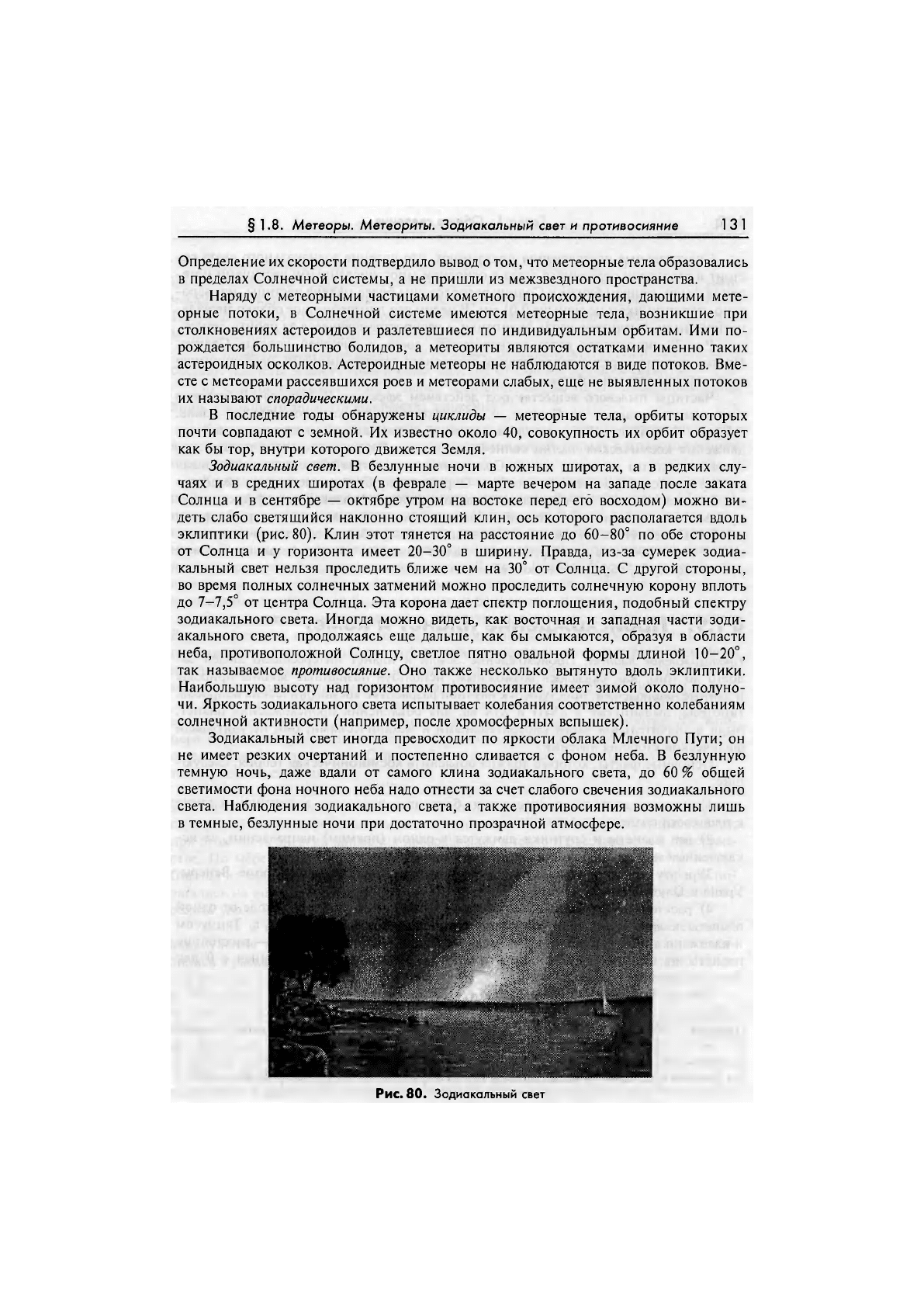

Зодиакальный сеет. В безлунные ночи в южных широтах, а в редких слу-

чаях и в средних широтах (в феврале — марте вечером на западе после заката

Солнца и в сентябре — октябре утром на востоке перед его восходом) можно ви-

деть слабо светящийся наклонно стоящий клин, ось которого располагается вдоль

эклиптики (рис. 80). Клин этот тянется на расстояние до 60-80° по обе стороны

от Солнца и у горизонта имеет 20-30° в ширину. Правда, из-за сумерек зодиа-

кальный свет нельзя проследить ближе чем на 30° от Солнца. С другой стороны,

во время полных солнечных затмений можно проследить солнечную корону вплоть

до 7-7,5° от центра Солнца. Эта корона дает спектр поглощения, подобный спектру

зодиакального света. Иногда можно видеть, как восточная и западная части зоди-

акального света, продолжаясь еще дальше, как бы смыкаются, образуя в области

неба, противоположной Солнцу, светлое пятно овальной формы длиной 10-20°,

так называемое противосияние. Оно также несколько вытянуто вдоль эклиптики.

Наибольшую высоту над горизонтом противосияние имеет зимой около полуно-

чи. Яркость зодиакального света испытывает колебания соответственно колебаниям

солнечной активности (например, после хромосферных вспышек).

Зодиакальный свет иногда превосходит по яркости облака Млечного Пути; он

не имеет резких очертаний и постепенно сливается с фоном неба. В безлунную

темную ночь, даже вдали от самого клина зодиакального света, до 60 % общей

светимости фона ночного неба надо отнести за счет слабого свечения зодиакального

света. Наблюдения зодиакального света, а также противосияния возможны лишь

в темные, безлунные ночи при достаточно прозрачной атмосфере.

Рис.80. Зодиакальный свет

132 Глава 1. Общие сведения

Спектральные исследования показывают, что явление зодиакального света со-

стоит в рассеянии солнечного света в основном многочисленными частицами мете-

орной пыли, причем ближе к Солнцу расположены более мелкие частицы, но, веро-

ятно, поперечником не меньше 0,01 мм. В целом это линзообразное облако межпла-

нетной пыли, вытянутое вдоль эклиптики и распространяющееся за орбиту Земли.

Рис. 38 показывает связь зодиакального света и внешней короны Солнца.

Противосияние — результат рассеяния солнечного света пылинками, находящимися

за пределами земной орбиты.

Частицы пылевого вещества под действием эффекта Пойнтинга—Робертсона

постепенно выпадают на Солнце, и, следовательно, должны пополняться извне.

Эффект Пойнтинга—Робертсона заключается в торможении гелиоцентрического

движения космических частиц солнечным светом. В результате этого мелкие ме-

теорные частицы движутся вокруг Солнца по спиральным траекториям, уменьшая

размер и эксцентриситет свох орбит. Окружающее Солнце метеорное вещество

как бы «всасывается» им и падает на его поверхность. Аналогичный эффект может

привести к движению частиц по планетоцентрическим спиралевидным траекториям

вблизи планет. Источником пылевого вещества могут быть постепенно разрушаю-

щиеся периодические кометы, а также малые планеты, которые, сталкиваясь меж

собой и дробясь, образуют мелкие обломки и пыль.

§ 1.9. Происхождение планет и комет

Происхождение планет. Происхождение Земли и планет интересовало людей за-

долго до того, как оказалось возможным, используя познанные законы природы

и данные наблюдений, приступить к научной разработке космогонических вопросов.

Гипотезы, выдвинутые в XVIII и XIX вв. для объяснения происхождения планет,

были в значительной части умозрительными и механическими; они не учитывали

физической стороны явлений.

Основные факты, которые должна объяснить космогоническая теория, следую-

щие:

1) планеты движутся в плоскостях, близких к плоскости эклиптики, а также

к плоскости солнечного экватора;

2) все планеты и спутники движутся в одном (прямом) направлении, за ис-

ключением нескольких далеких спутников больших планет;

3) в эту же сторону вращаются вокруг своих осей планеты (кроме Венеры,

Урана и Плутона);

4) расстояния от Солнца увеличиваются закономерно при переходе от одной

планеты к другой. Эмпирически это правило было найдено в 1766 г. Тициусом

и изложено в 1772 г. Боде. Вот это правило: а

п

= 0,4 + 0,3

•

2

П

, где а

п

— расстояние

планеты от Солнца, выраженное в а. е., п — номер планеты, начиная с 0 для

Венеры (для Меркурия п = -оо).

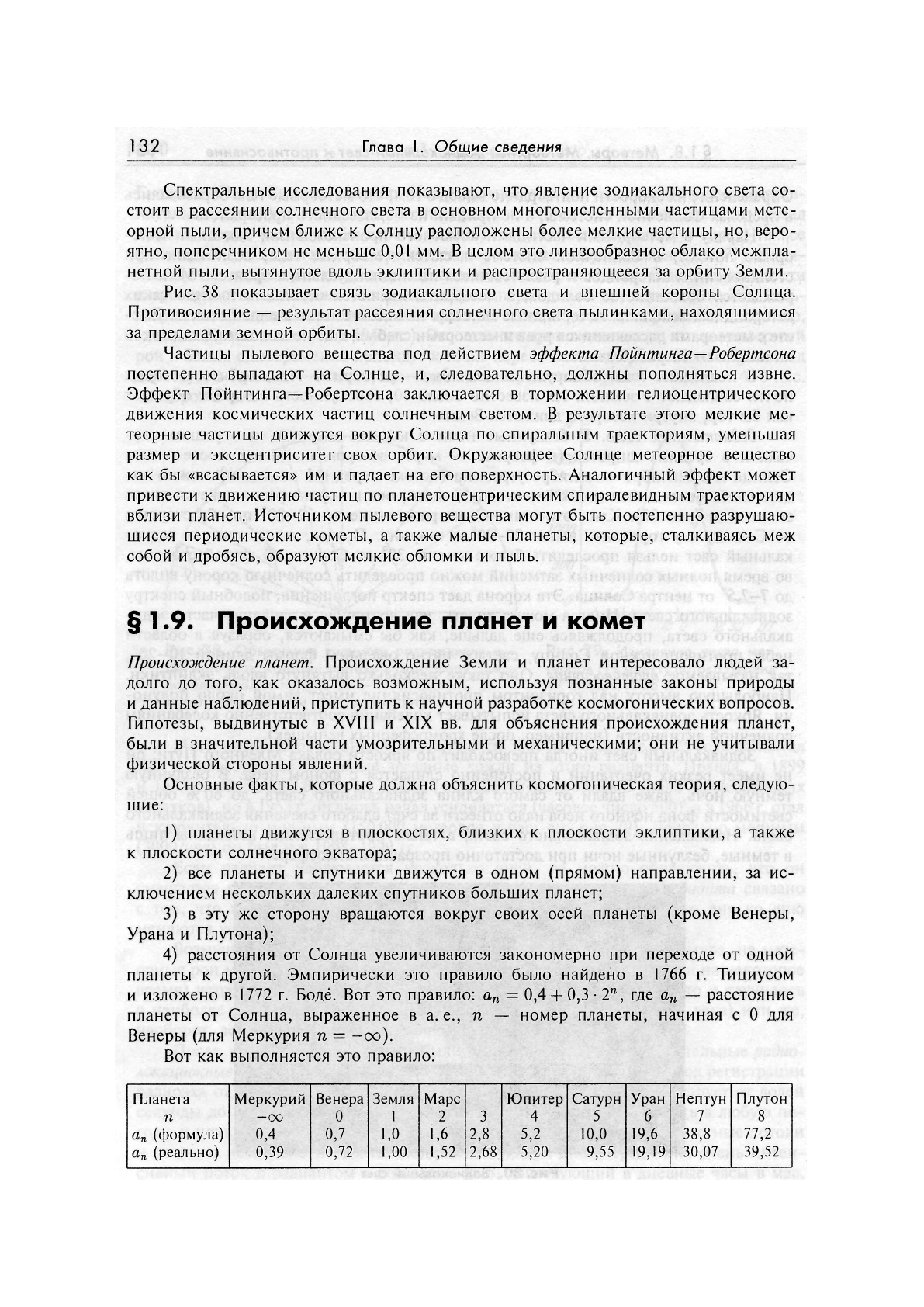

Вот как выполняется это правило:

Планета

Меркурий

Венера Земля Марс

Юпитер

Сатурн Уран

Нептун

Плутон

п -оо 0

1

2 3 4

5 6

7

8

а

п

(формула)

0,4 0,7 1,0 1,6 2,8 5,2

10,0

19,6

38,8

77,2

а

п

(реально)

0,39

0,72 1,00 1,52 2,68

5,20 9,55

19,19

30,07 39,52

§ 1.9. Происхождение планет и комет

133

Отсутствие планеты, соответствующей п — 3 (среднее расстояние от Солн-

ца 2,8), заставило предпринять специальные поиски недостающей планеты, увен-

чавшиеся открытием 1 января 1801 г. Цереры, а затем многих других астероидов.

Правило хорошо удовлетворялось для планет от Меркурия до Урана; для Нептуна

и Плутона получались большие расхождения;

5) планеты делятся на две группы по массе, размерам, плотности и химическому

составу: планеты земного типа и более далекие от Солнца планеты-гиганты;

6) Солнце содержит 99,87 % массы всей системы, но на его долю приходится

лишь 2 % общего момента количества движения

26

\

К этим основным фактам можно прибавить и другие, которые также нельзя объ-

яснить случайными причинами; их нужно рассматривать наряду с происхождением

и развитием планетной системы в целом.

Классические космогонические гипотезы происхождения планет из сжимаю-

щейся и вращающейся газовой туманности, отделяющей от себя кольца (Лаплас),

или из облака метеоритных пылевых частиц (Кант), хотя и были для своего времени

прогрессивными, так как содержали идею развития, все же оказались несостоятель-

ными. Выяснилось, что процесс конденсации вещества такой туманности в планеты

не мог протекать так, как это предлагали Кант и Лаплас. Кроме того ныне су-

ществующее распределение общего момента количества движения между Солнцем

и планетами также нельзя было объяснить в рамках этих гипотез.

Сменившие их многочисленные гипотезы, и в том числе известная гипотеза

Джинса (встреча с Солнцем звезды, породившая на его поверхности громадную

приливную волну, вершина которой оторвалась вслед за звездой и разбилась затем

на отдельные сгустки-планеты), не могли справиться с объяснением распределения

момента количества движения и некоторых других черт Солнечной системы.

Среди гипотез XX в. можно упомянуть гипотезу К. Вейцзеккера (ФРГ) об образо-

вании планет из вихрей во вращавшемся вокруг Солнца облаке и гипотезу Дж. Кой-

пера (США) об образовании планет из массивных газовых сгустков, протопланет,

оставшихся от окружавшего Солнце облака после его распада под влиянием грави-

тационной неустойчивости.

В 1943 г. О. Ю. Шмидт (СССР) начал разработку новой космогонической гипоте-

зы. Согласно этой гипотезе в газопылевом облаке, окружавшем Солнце, в результате

соударений частиц происходило постепенное слипание их в ядра будущих планет;

при этом часть энергии движения превращалась в тепло и рассеивалась в простран-

стве. По мере накопления вещества на поверхности таких ядер их орбиты вокруг

Солнца из эллиптических постепенно превращались в круговые, а сами ядра распо-

лагались на определенных расстояниях от Солнца. Часть вещества первоначального

облака упала на Солнце, часть была «отогнана» излучением Солнца.

Земля и планеты согласно этой гипотезе образовались в итоге постепенной

аккумуляции твердых частиц как первоначально холодные тела и никогда не нахо-

дились в раскаленно-жидком состоянии. В дальнейшем вследствие выделения тепла

при распаде радиоактивных элементов недра Земли постепенно разогревались, чем

и объясняются вулканизм, образование газовой атмосферы, гидросферы и т. п.

К большим планетам на заключительной стадии их роста присоединилось газовое

вещество, чем объясняется различие в составе и строении группы больших планет

и планет земного типа.

26

) Моментом количества движения называется произведение ШВУ, где 9Л — масса планеты, R —

ее расстояние от Солнца, а V — скорость движения.

134

Глава 1. Общие сведения

Хотя все считают, что планетная система образовалась из газо-пылевого веще-

ства, вопрос о происхождении самого газо-пылевого облака вокруг Солнца до на-

стоящего времени не решен окончательно. Наиболее вероятно, что оно возникло

одновременно с Солнцем. X. Альвен (Швеция) предполагает, что быстро вращав-

шееся Солнце при своем образовании имело сильное магнитное поле и мощное

корпускулярное излучение, увлекавшее из окружающей среды ионизованное газовое

вещество. Вращение Солнца замедлялось, а момент количества движения переда-

вался околосолнечному облаку; вращаясь, оно постепенно образовало диск вокруг

Солнца. Точная инфракрасная фотометрия обнаруживает около некоторых звезд

несомненное присутствие окружающих их пылевых оболочек.

Очевидно, что вопрос о начальном состоянии планетной системы тесно связан

с проблемой происхождения самого Солнца, иначе говоря, с общей проблемой

происхождения звезд.

Происхождение комет. Предположение о том, что кометы приходят из меж-

звездного пространства, было отвергнуто, когда выяснилось, что не было комет,

имевших на расстоянии 1 а.е. от Солнца скорость больше 42 км/с (т.е. больше так

называемой параболической скорости). Кометы явились побочным продуктом при

образовании планет из первоначального газо-пылевого облака. Большие массивные

планеты изменяли пути пролетавших вблизи них небольших конденсаций и, по ги-

потезе Я. Оорта (Нидерланды), постепенно образовали громадный рой кометных

ядер (общее их число, вероятно, около ста миллиардов, а общая масса оценивается

всего лишь в 0,1 массы Земли). Этот рой («облако Оорта») простирается на рас-

стояния в 100-150 тыс. а. е. от Солнца. Многие кометные ядра не приближаются

к Солнцу, не образуют хвостов и не растрачивают своего вещества. Иные, под

действием окружающих Солнце звезд, изменяют свои орбиты и навсегда покидают

Солнечную систему, другие же переходят на более короткопериодические орби-

ты, приближаются к Солнцу, демонстрируя все фазы изменения внешнего вида

кометы; некоторые из них становятся надолго короткопериодическими кометами

и довольно быстро эволюционируют под действием солнечного тепла и «солнечно-

го ветра».

§ 1J0. Звезды

Звезды, подобно Солнцу, — гигантские раскаленные самосветящиеся газовые шары

с температурами ядер в среднем от 15 до 30 млн Кельвинов, при которых происходят

ядерные реакции, обеспечивающие свечение звезд; 98 % всей видимой массы Все-

ленной сосредоточено в звездах. Они находятся от нас на громадных расстояниях,

по сравнению с которыми масштабы Солнечной системы представляются ничтожно

малыми. Ближайшая звезда находится в 7000 раз дальше, чем самая далекая планета

Плутон. Свет, который доходит от Солнца до нас за восемь минут, а до самой

удаленной планеты — Плутона — за 5,5 часов, до ближайшей звезды идет 4,3 года.

Путь, проходимый светом в один год, часто употребляется, наряду с парсеком,

как единица расстояния под названием световой год. Он равен 9,46- 10

12

км, или

6,3 • 10

4

а. е. Средние расстояния между звездами в окрестностях Солнца примерно

3 парсека 10 световых лет). Звездная плотность в окрестности Солнца составляет

около 0,14 звезды в кубическом парсеке.

§ 1.10. Звезды

135

1.10.1. Созвездия

В зависимости от остроты зрения наблюдателя, невооруженным глазом в безлунную

ясную ночь можно различить около 2500-3000 звезд над горизонтом места наблю-

дения. Вся небесная сфера содержит около 6000 звезд, видимых простым глазом.

Взаимные расположения звезд на небе меняются чрезвычайно медленно. Их можно

было бы подметить невооруженным глазом лишь по истечении тысячелетий.

Для удобства ориентировки на звездном небе еще астрономы древности разде-

лили его на созвездия; каждое из них характерно расположением его ярких звезд.

Иногда небольшая группа звезд объединяется под общим названием, отличным

от названия самого созвездия. Это так называемые астеризмы. Так, например, всем

с детства знаком Ковш созвездия Большой Медведицы — семь ярких звезд, образу-

ющих профиль ковша или кастрюли с ручкой; Ясли — скопление в созвездии Рака,

Плеяды — скопление в созвездии Тельца, Гиады — скопление также в созвездии

Тельца; звезды 6, е и ( Ориона образуют Пояс Ориона. Надо иметь в виду, что

к созвездию относятся все звезды, которые попадают в его границы, в том числе

и невидимые невооруженным глазом. В 1922 г. извилистые и причудливые границы

созвездий, намеченные древними астрономами, заменены новыми, идущими только

вдоль небесных параллелей и кругов склонения, хотя при их проведении в общем

придерживались очертаний старых границ. В атласе, помещенном в Приложении IV,

указаны новые гарницы созвездий. Эти границы относятся к координатной сетке

эпохи 1875 г.; с течением времени вследствие прецессии координатная сетка посте-

пенно смещается и границы созвездий перестают совпадать с направлением кругов

склонения и небесных параллелей.

У разных народов были свои народные названия и очертания созвездий (см. кни-

гу П. В. Щеглова «Отраженные в небе мифы Земли», 1986 г.). Употребляемые

астрономами названия многих созвездий взяты из легенд и мифов древности, в осо-

бенности из греческой мифологии, 48 созвездий южного неба обозначены после

1600 г. Все небо в настоящее время разделено на 88 созвездий. В табл.41 и 42 даны

латинские и русские названия созвездий и их широко употребляемые в научной

литературе (и в этой книге) сокращенные обозначения.

С начала XVII в. (в «Уранометрии» И. Байера в 1603 г.) звезды каждого созвездия

стали обозначать буквами греческого алфавита приблизительно в порядке уменьше-

ния их блеска. В 1712-1725 гг. в трехтомном звездном атласе Д. Флемстида (Англия)

звезды обозначались арабскими цифрами в пределах каждого созвездия в поряд-

ке возрастания их прямых восхождений. Собственные названия имеют 275 ярких

звезд; из них 80 % были даны арабами. Часто это были названия частей тела тех

фигур, которые давали название всему созвездию. Например, Бетельгейзе — «плечо

гиганта», Денебола — «хвост льва», Рас-Альхаг (а Змееносца) — «голова» и т.д.

Сохранилось около 15 % греческих и около 5 % римских названий звезд, и только три

названия были даны в новое время. В табл. 43-46 приведены многие из них. Слабые

звезды обозначаются номерами звездных каталогов, в которые они занесены, либо

их экваториальными координатами.

Весьма употребительно обозначение звезд их номерами в каталоге Боннского

обозрения неба (BD, эпоха 1855 г.). Пример: BD + 4°4048 — звезда №4048 в зоне

от +4°0' до +5°0' каталога Боннского обозрения. Пользуясь картами, помещенными

в этой книге, всякий может познакомиться со звездным небом, изучить созвездия

и расположение отдельных звезд.

136

Глава 1. Общие сведения

1.10.2. Звездные атласы

Для более детального ознакомления со звездным небом очень полезен «Звездный

атлас» А. А. Михайлова (М.: Наука, 1965), который на четырех картах содержит все

звезды до 5,5 звездной величины от северного полюса неба до 40° южного склонения,

и его же «Звездный атлас, содержащий для обоих полушарий все звезды до 8,25 вели-

чины» («Наука», 3-е изд. 1969). В дополнении к этому атласу, состоящему из 20 карт

большого формата, даны обширные списки переменных звезд, двойных звезд, звезд-

ных скоплений и список туманностей до 9-й звездной величины. В 1974 г. вышел еще

один атлас А. А. Михайлова: «Атлас звездного неба» (20 карт, содержащих все звезды

до 6,5

Ш

, каталоги всех звезд, звезд двойных, переменных, скоплений и туманностей).

Подобный ему атлас с каталогом в координатах 2000 г. издан ВАГО в 1991 и 1998 гг.

Ряд специальных звездных атласов, в том числе и фотографических, содержит

более слабые звезды. Обычно звездный атлас сопровождается каталогом звезд,

в котором даны точные координаты всех звезд атласа, а также иногда другие

характеристики каждой звезды.

1.10.3. Блеск звезд

Звезды различаются друг от друга прежде всего по своему видимому блеску, который

характеризуется так называемыми видимыми звездными величинами (они, разумеется,

не имеют прямого отношения к размерам звезд; об определении размеров будет

сказано ниже). С древних времен все звезды, видимые невооруженным глазом

в ясную безлунную ночь, были разбиты на шесть групп. Самые яркие звезды относили

к звездам первой величины, самые слабые — к шестой. Звезда каждой последующей

величины примерно в 2,5 раза слабее звезды предшествующей величины. В 1856 г.

по предложению Погсона отношение блеска двух звезд при разности в пять звездных

величин было принято равным 100; при этом условии логарифм отношения блеска

при разности в одну звездную величину равен 0,4, а само отношение 2,512... .

Нуль-пунктом была выбрана звездная величина Полярной звезды (2,0

Ш

). Сама

шкала звездных величин была распространена и на звезды слабее шестой величины,

видимые только в телескоп, а также на небесные светила, более яркие, чем звезды

первой величины (так, например, видимая звездная величина Сириуса -1,4

т

,

Венеры в наибольшем блеске -4,4

т

, Луны в полнолуние -12,6

т

, Солнца -26,8

т

).

Зависимость между блеском 1\ и I2 двух сравниваемых звезд и их звездными

величинами т\ и т

2

выражается следующей формулой:

— =

2,51

2

(w

2"

m

i

)

= 10°'

4(m

2

}

(1)

h

или, после логарифмирования, m

t

- = -2,50 lg (J1/J2)

или

> наконец,

lg^=0,4(m

2

-m,). (2)

J-2

Например, при Am = 2

m

отношение блеска 6,31, при 3

m

— 15,85, при 4

m

—

39,81, при Am = 5

m

отношение равно 100,00.

До недавнего времени основой интернациональной шкалы звездных величин слу-

жила совокупность тщательно определенных звездных величин большого числа око-

лополярных звезд, представляющая фотометрический стандарт большой точности.

Это так называемый Северный Полярный Ряд, NPS — North Polar Sequence (табл.48).

В дальнейшем множилось число фотометрических стандартов (большей частью —

§ 1.10. Звезды

137

чо

0

s

-

-а

§ 100

0

| 80

со

§ во

00

1 40

-О

§

| 20

3

о

£ Q

° 300 350 400 450 500 550 600 650 700 Я.нм

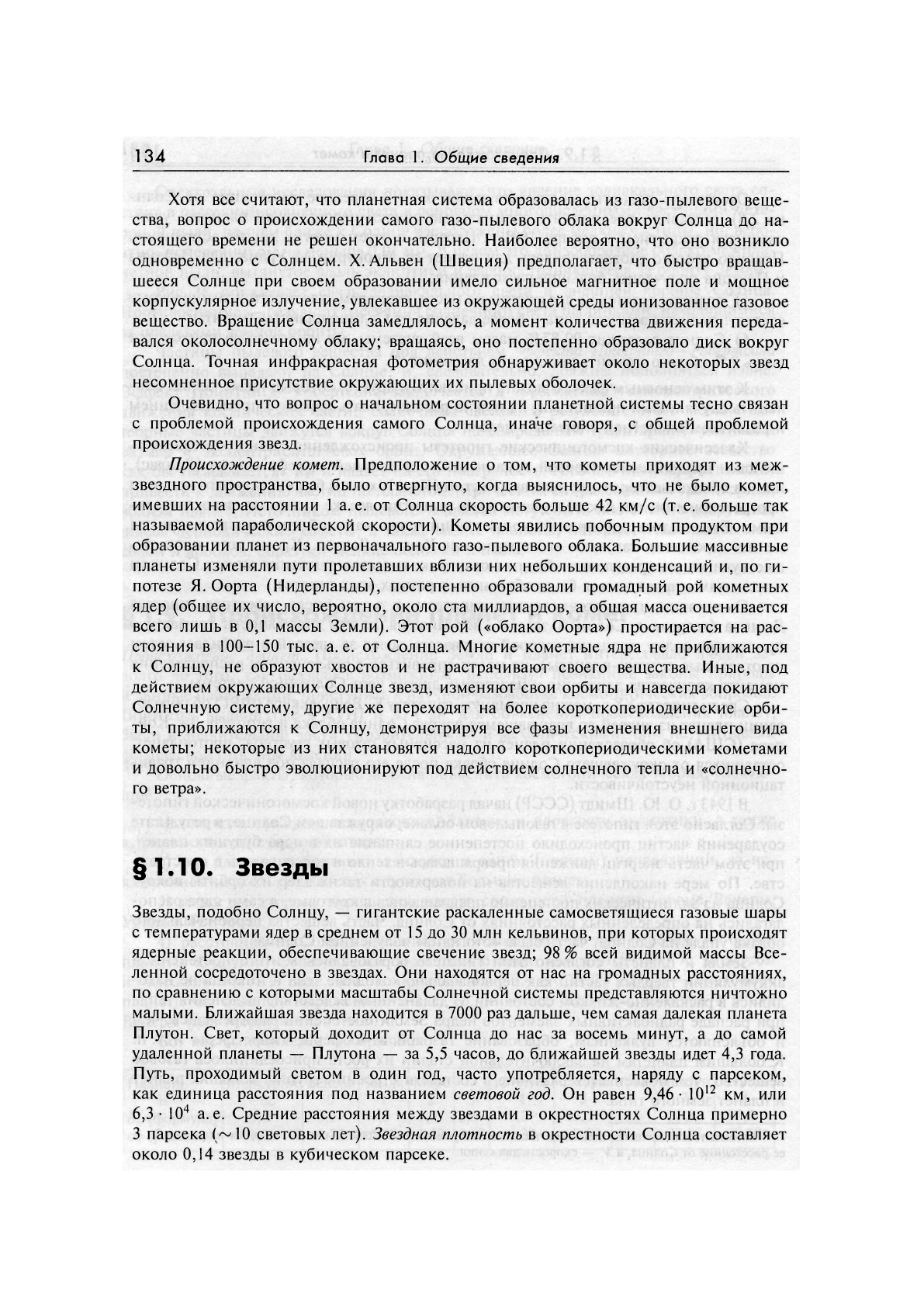

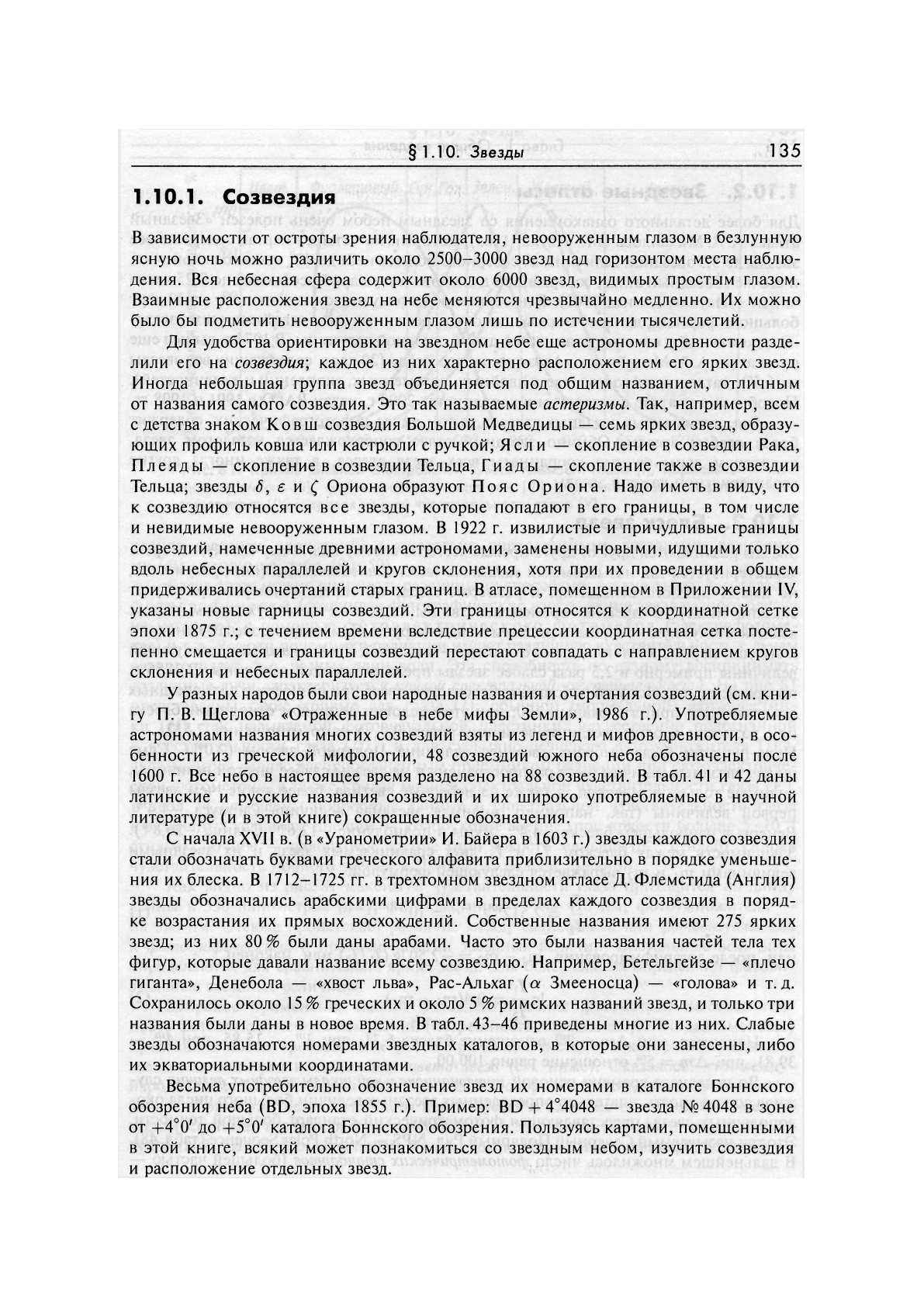

Рис.81. Кривые дневной спектральной чувствительности глаза (/), нормальной

фотопластинки (//), фотовизуальной пластинки (III), сурьмяно-цезиевого фото-

умножителя (IV) и кривая ночной чувствительности глаза (V)

членов звездных скоплений) с тщательно определенными звездными величина-

ми (см., например, табл.49 и 50).

Блеск звезд можно оценивать различными способами: визуально, т. е. глазом,

фотографически (сравнивая фотографические изображения звезд разного блеска

на негативе), с помощью фотоэлектрического фотометра (электрофотоме-

тра) и т.д. Все эти приемники радиации имеют различную чувствительность к лучам

разного цвета, т. е. разных длин волн. Эта способность по-разному воспринимать

различные лучи характеризуется кривой спектральной чувствительности. На рис.81

представлены такие кривые для глаза (/), обычной (нормальной) фотопластин-

ки (//), так называемой фотовизуальной пластинки, искусственно подогнанной

к чувствительности глаза (///), и для сурьмяно-цезиевого фотоумножителя (IV),

являющегося сейчас распространенным приемником радиации при фотоэлектриче-

ской фотометрии, а также кривая ночной спектральной чувствительности глаза (К).

В табл. 74 помещены подробные данные о спектральной чувствительности глаза

в различных условиях: дневное — колбочковое зрение (при яркости больше 5 • 10~

4

стильб), ночное — палочковое зрение (при яркости меньше 10~

7

стильб). Общая

чувствительность ночного зрения в 200 000 раз больше дневной.

Как видно из рис.81 максимум чувствительности глаза приходится на длину

волны в 550 нанометров (нм), фотопластинки — на 420 нм, фотоумножителя —

на 380 нм. Отсюда проистекает различие между визуальными или фотовизуальными

и фотографическими и прочими видами звездных величин. Визуальные величины

определяются для сравнительно ярких звезд. Для более слабых определяют фотови-

зуальные звездные величины.

Широкое применение нашли фотоэлектрические фотометры. Высокая точ-

ность фотоэлектрических измерений (погрешность порядка ±0,01

ш

и даже меньше)

предъявила новые требования к фотометрической системе, в которой выражаются

звездные величины и показатели цвета звезд (см. ниже). Оказалось, что между-

народная система, определяемая Северным Полярным Рядом, этим требованиям

удовлетворить уже не может. Часто используется в качестве основной фотометри-

ческая система, введенная Х.Джонсоном и У.Морганом (США) и обозначаемая

буквами (J, В, V (по начальным буквам английских слов: ультрафиолетовый —

138

Глава 1. Общие сведения

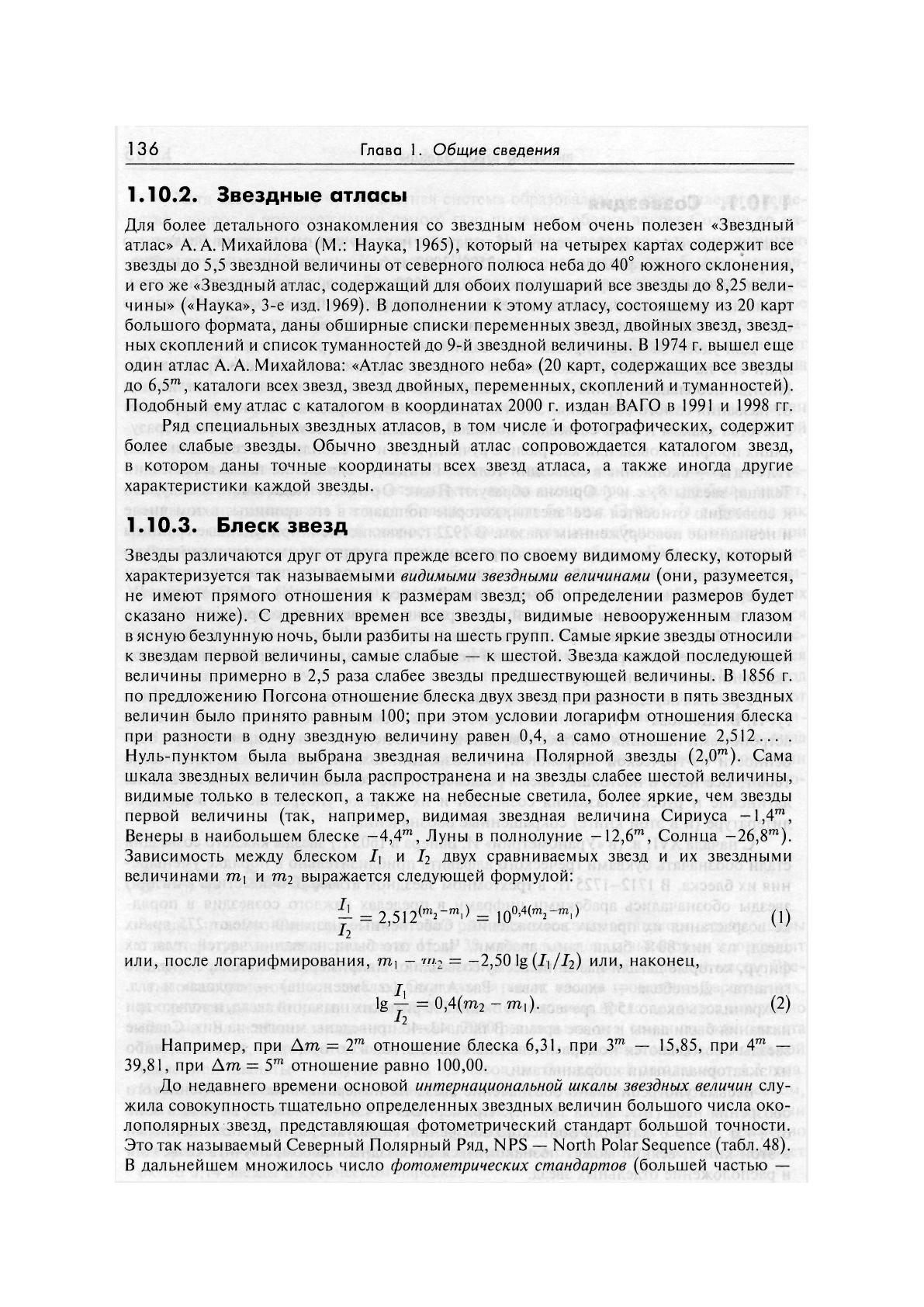

Рис. 82. Кривые относительной спектральной чувствительности (кривые реакции)

фотоэлектрических светоприемников в системе UBVRI. Везде максимум принят

за единицу. Показано положение бальмеровских линий водорода

Ultraviolet, синий — Blue, визуальный — Visual). Система UBV определяет звездные

величины, измеренные в эффективных длинах волн (максимумов) около 350, 435

и 555 нм (рис.82). Соответственным образом употребляются два показателя цвета:

U—B (ультрафиолетовый—синий) и В— V (синий—желтый). Нуль-пункт системы

показателей цвета установлен так, что несколько звезд спектрального класса A0V,

достаточно близких к Солнцу и практически свободных от влияния межзвездного

поглощения света, имеют показатели цвета U—B и B—V, равные нулю, т.е. их

звездные величины в фиолетовых, синих и желтых лучах совпадают (U — В — V).

Эта система была распространена в красную и инфракрасную области спектра.

На рис. 82 представлены кривые спектральной чувствительности фотоумножителя

вместе со светофильтрами, использовавшимися для установления системы UBV,

а также Я (красные лучи, эффективная длина волны 680 нм) и / (инфракрасные

лучи — 825 нм). Области более далекой инфракрасной фотометрии: J = 1,25 мкм,

К = 2,2, L = 3,4, А/ = 5,0, N = 10,1, О = 11,5, Р

—

13,1, Q = 20 мкм.

Несмотря на широкое распространение системы UBV и создание большого чи-

сла стандартов (табл. 46-50), продолжаются поиски системы, наиболее выгодной для

определения основных звездных характеристик. Таковы, например, система U, Р,

X, У, Z, Т, S, созданная в Вильнюсе В. Страйжисом. Средние длины волн в этой

системе 349, 374, 405, 466, 516, 544, 625 и 655 нм, средняя ширина полос пропус-

кания от 20 нм (с интерференционным фильтром) до 30-40 нм (со стеклянными

фильтрами). Практически с рефлектором, посеребренным или алюминированным,

систему U можно получить с сурьмяно-цезиевым фотоумножителем и фильтром

Шотта UG2 толщиной 2 мм; систему В — с фильтром Шотта BG12 в 1 мм или

GG13 в 2 мм; систему V — с фильтром GG11 в 2 мм. Фотографически эти системы

можно получить, комбинируя несенсибилизированные эмульсии с фильтром Шот-

та UG2((/), GG13(Z?) и изохроматическую эмульсию и фильтр GG11 для системы V.

Для рефрактора фильтр GG13 не нужен вовсе.

Прибор, который поглощает все падающее на него излучение, называется

радиометром. С его помощью получают радиометрические звездные величины. Если

учесть поглощение света различных длин волн в оптических деталях телескопа

и поглощение света в атмосфере Земли, то получим болометрические видимые

§ 1.10. Звезды

139

звездные величины, играющие большую роль в астрофизике, так как с ними

связано определение полной энергии, излучаемой поверхностью звезд. Разность

между болометрической величиной и визуальной называется болометрической по-

правкой (табл.76). Болометрические поправки зависят от температуры поверхности

звезд и до последнего времени вычислялись теоретически (в предположении, что

звезды излучают как абсолютно черные тела). Теперь для этого используют внеатмо-

сферные регистрации спектров звезд, полученные во время запусков ракет и ИСЗ.

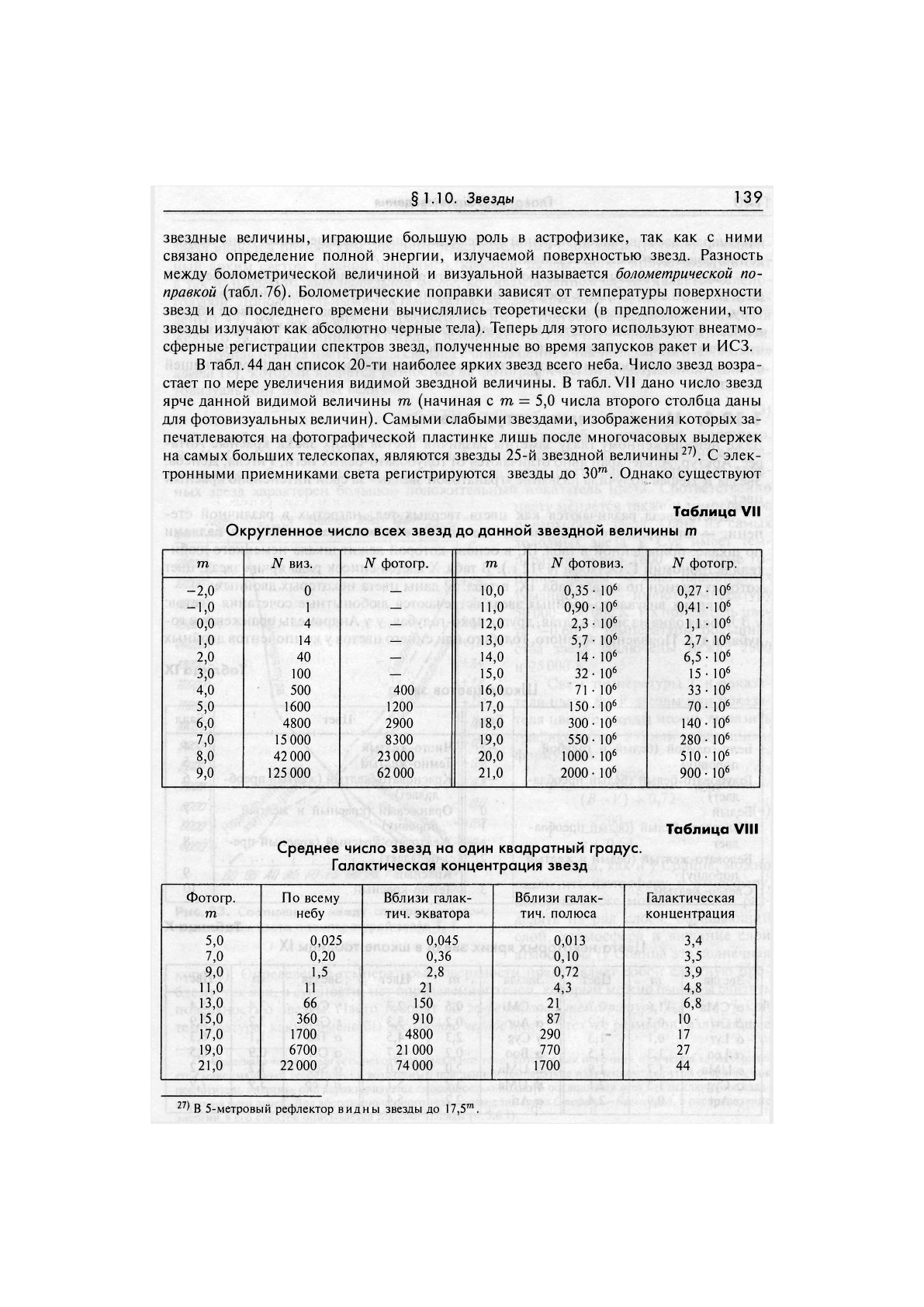

В табл. 44 дан список 20-ти наиболее ярких звезд всего неба. Число звезд возра-

стает по мере увеличения видимой звездной величины. В табл. VII дано число звезд

ярче данной видимой величины га (начиная с т = 5,0 числа второго столбца даны

для фотовизуальных величин). Самыми слабыми звездами, изображения которых за-

печатлеваются на фотографической пластинке лишь после многочасовых выдержек

на самых больших телескопах, являются звезды 25-й звездной величины

21

\ С элек-

тронными приемниками света регистрируются звезды до 30

ш

. Однако существуют

Таблица VII

Округленное число всех звезд до данной звездной величины т

т

N виз. N фотогр.

т

N фотовиз.

N фотогр.

-2,0 0

—

10,0 0,35- 10

6

0,27

•

10

6

-1,0

1

—

11,0 0,90- 10

6

0,41 • 10

6

0,0 4

—

12,0 2,3- 10

6

1,1 • 10

6

1,0 14

—

13,0 5,7

•

10

6

2,7- 10

6

2,0

40

—

14,0

14- 10

6

6,5- 10

6

3,0

100

—

15,0 32- 10

6

15- 10

6

4,0 500 400

16,0 71 •10

6

33- 10

6

5,0

1600 1200

17,0

150

-

10

6

70- 10

6

6,0

4800

2900 18,0 300- 10

6

140- 10

6

7,0

15

000

8300

19,0

550- 10

6

280- 10

6

8,0 42 000

23

000 20,0 1000• 10

6

510- 10

6

9,0

125

000

62

000

21,0

2000- 10

6

900- 10

6

Таблица VIII

Среднее число звезд на один квадратный градус.

Галактическая концентрация звезд

Фотогр.

т

По всему

небу

Вблизи галак-

тич. экватора

Вблизи галак-

тич. полюса

Галактическая

концентрация

5,0 0,025

0,045 0,013 3,4

7,0 0,20

0,36

0,10

3,5

9,0

1,5

2,8 0,72

3,9

11,0

11

21 4,3 4,8

13,0

66 150 21 6,8

15,0 360 910

87

10

17,0 1700

4800

290 17

19,0 6700 21000 770

27

21,0

22

000

74

000 1700 44

27

> В 5-метровый рефлектор видны звезды до 17,5™.

140 Глава 1. Общие сведения

миллиарды звезд в нашей звездной системе, которые пока еще недоступны наблю-

дению современными телескопами.

Табл. VIII показывает важную особенность распределения звезд разной звездной

величины по отношению к средней линии Млечного Пути — к галактическому эква-

тору. Отношение числа звезд вблизи галактического экватора к числу звезд вблизи

полюса Галактики называется галактической концентрацией. Табл. VIII показывает,

что галактическая концентрация растет для более слабых звезд. Объяснение этого

связано с особенностями пространственного распределения звезд, с формой нашей

Галактики.

1J0.4. Цвета и температуры звезд

Даже невооруженному глазу заметны различия цветов ярких звезд: красные Анта-

рес, Арктур, Альдебаран явно отличаются от голубовато-белых Беги, Ригеля, Денеба.

Звезда ц Цефея получила название «гранатовой звезды» за свой интенсивно красный

цвет.

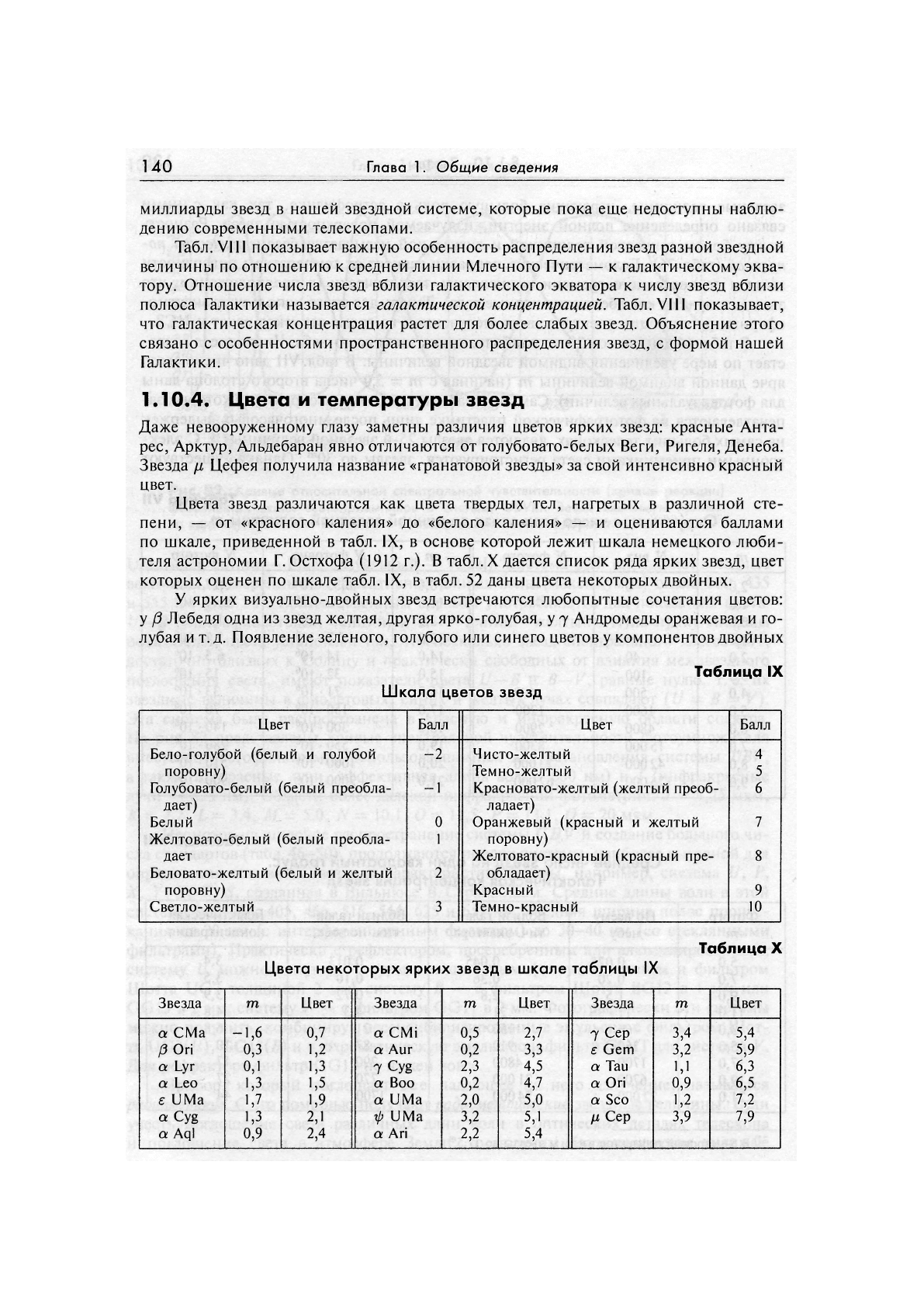

Цвета звезд различаются как цвета твердых тел, нагретых в различной сте-

пени, — от «красного каления» до «белого каления» — и оцениваются баллами

по шкале, приведенной в табл. IX, в основе которой лежит шкала немецкого люби-

теля астрономии Г. Остхофа (1912 г.). В табл. X дается список ряда ярких звезд, цвет

которых оценен по шкале табл. IX, в табл. 52 даны цвета некоторых двойных.

У ярких визуально-двойных звезд встречаются любопытные сочетания цветов:

у /3 Лебедя одна из звезд желтая, другая ярко-голубая, у 7 Андромеды оранжевая и го-

лубая и т.д. Появление зеленого, голубого или синего Цветову компонентов двойных

Таблица IX

Шкала цветов звезд

Цвет Балл Цвет

Балл

Бело-голубой (белый и голубой -2 Чисто-желтый 4

поровну) Темно-желтый 5

Голубовато-белый (белый преобла-

-1

Красновато-желтый (желтый преоб-

6

дает) ладает)

Белый 0 Оранжевый (красный и желтый 7

Желтовато-белый (белый преобла- 1

поровну)

дает Желтовато-красный (красный пре-

8

Беловато-желтый (белый и желтый

2

обладает)

поровну) Красный

9

Светло-желтый

3 Темно-красный 10

Таблица X

Цвета некоторых ярких звезд в шкале таблицы IX

Звезда га Цвет Звезда га Цвет Звезда га Цвет

а СМа

-1,6 0,7 a CMi 0,5 2,7

7 Сер

3,4

5,4

/3 Ori 0,3

1,2

a Aur

0,2 3,3 е Gem 3,2

5,9

a Lyr

0,1

1,3

7 Cyg

2,3

4,5

а Таи

1,1

6,3

a Leo 1,3

1,5

а Boo 0,2

4,7

a Ori

0,9

6,5

^ UMa

1,7 1,9

a UMa 2,0 5,0 a Sco

1,2

7,2

a Cyg

1,3

2,1

гр UMa

3,2 5,1 р, Сер

3,9

7,9

a Aql

0,9 2,4

a Ari 2,2

5,4