Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии

Подождите немного. Документ загружается.

§ 1.6. Планеты 101

в дневное время составляет ~134-140 км (9

•

10

4

электрон/см

3

); второй максимум

(2

•

10

4

электрон/см

3

) соответствует высоте ~ 110 км

2

.

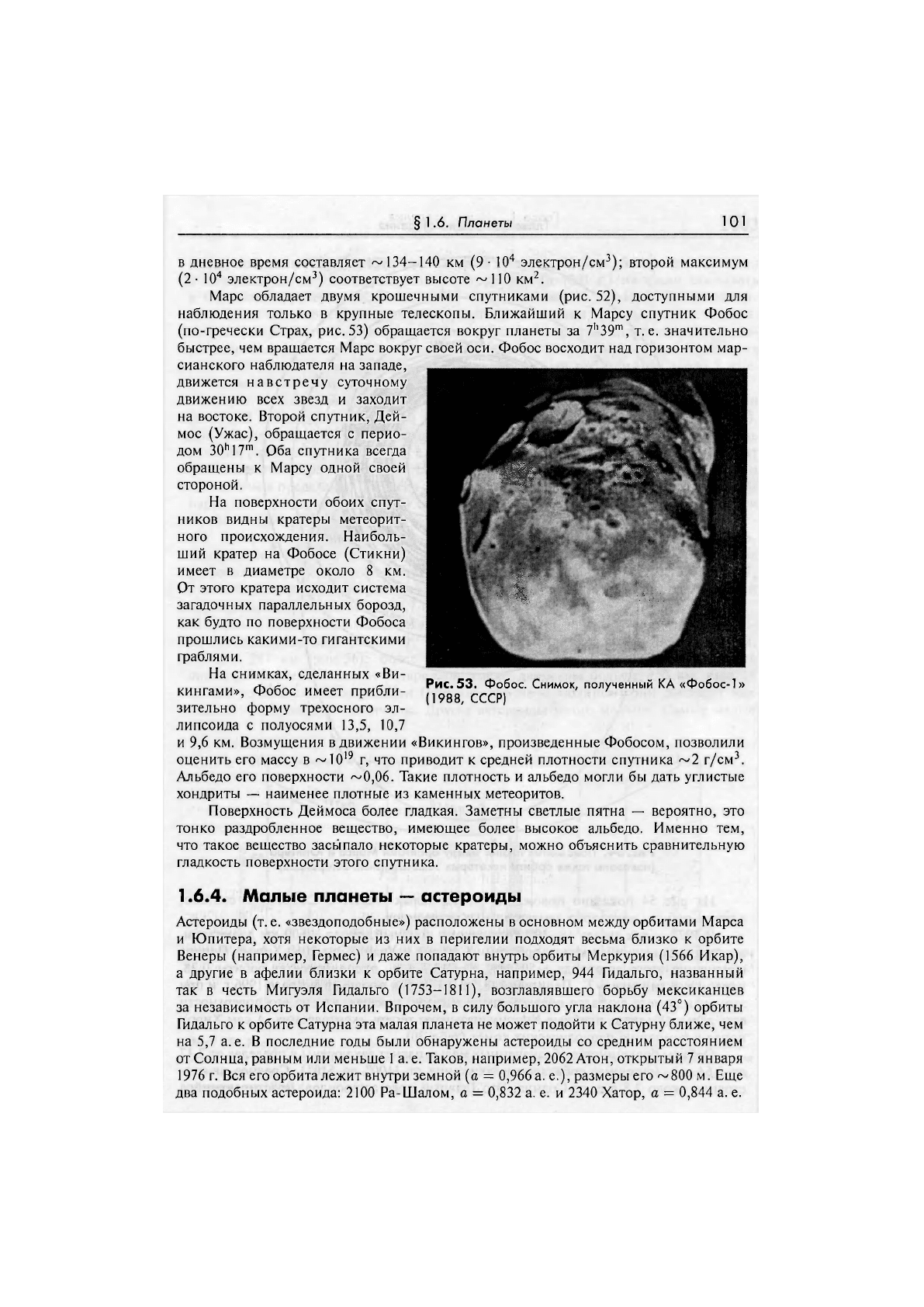

Марс обладает двумя крошечными спутниками (рис. 52), доступными для

наблюдения только в крупные телескопы. Ближайший к Марсу спутник Фобос

(по-гречески Страх, рис.53) обращается вокруг планеты за 7

h

39

m

, т.е. значительно

быстрее, чем вращается Марс вокруг своей оси. Фобос восходит над горизонтом мар-

сианского наблюдателя на западе,

движется навстречу суточному

движению всех звезд и заходит

на востоке. Второй спутник, Дей-

мос (Ужас), обращается с перио-

дом 30

h

17

m

. Оба спутника всегда

обращены к Марсу одной своей

стороной.

На поверхности обоих спут-

ников видны кратеры метеорит-

ного происхождения. Наиболь-

ший кратер на Фобосе (Стикни)

имеет в диаметре около 8 км.

От этого кратера исходит система

загадочных параллельных борозд,

как будто по поверхности Фобоса

прошлись какими-то гигантскими

граблями.

На снимках, сделанных «Ви-

кингами», Фобос имеет прибли-

зительно форму трехосного эл-

липсоида с полуосями 13,5, 10,7

и 9,6 км. Возмущения в движении «Викингов», произведенные Фобосом, позволили

оценить его массу в ~ 10

19

г, что приводит к средней плотности спутника ~2 г/см

3

.

Альбедо его поверхности ~0,06. Такие плотность и альбедо могли бы дать углистые

хондриты — наименее плотные из каменных метеоритов.

Поверхность Деймоса более гладкая. Заметны светлые пятна — вероятно, это

тонко раздробленное вещество, имеющее более высокое альбедо. Именно тем,

что такое вещество засыпало некоторые кратеры, можно объяснить сравнительную

гладкость поверхности этого спутника.

1.6.4. Малые планеты — астероиды

Астероиды (т.е. «звездоподобные») расположены в основном между орбитами Марса

и Юпитера, хотя некоторые из них в перигелии подходят весьма близко к орбите

Венеры (например, Гермес) и даже попадают внутрь орбиты Меркурия (1566 Икар),

а другие в афелии близки к орбите Сатурна, например, 944 Гидальго, названный

так в честь Мигуэля Гидальго (1753-1811), возглавлявшего борьбу мексиканцев

за независимость от Испании. Впрочем, в силу большого угла наклона (43°) орбиты

Гидальго к орбите Сатурна эта малая планета не может подойти к Сатурну ближе, чем

на 5,7 а. е. В последние годы были обнаружены астероиды со средним расстоянием

от Солнца, равным или меньше

1

а. е. Таков, например, 2062 Атон, открытый 7 января

1976 г. Вся его орбита лежит внутри земной (а = 0,966 а. е.), размеры его ~ 800 м. Еще

два подобных астероида: 2100 Ра-Шалом, а = 0,832 а. е. и 2340 Хатор, а = 0,844 а. е.

Рис.53. Фобос. Снимок, полученный КА «Фобос-1»

(1988, СССР)

102 Глава 1. Общие сведения

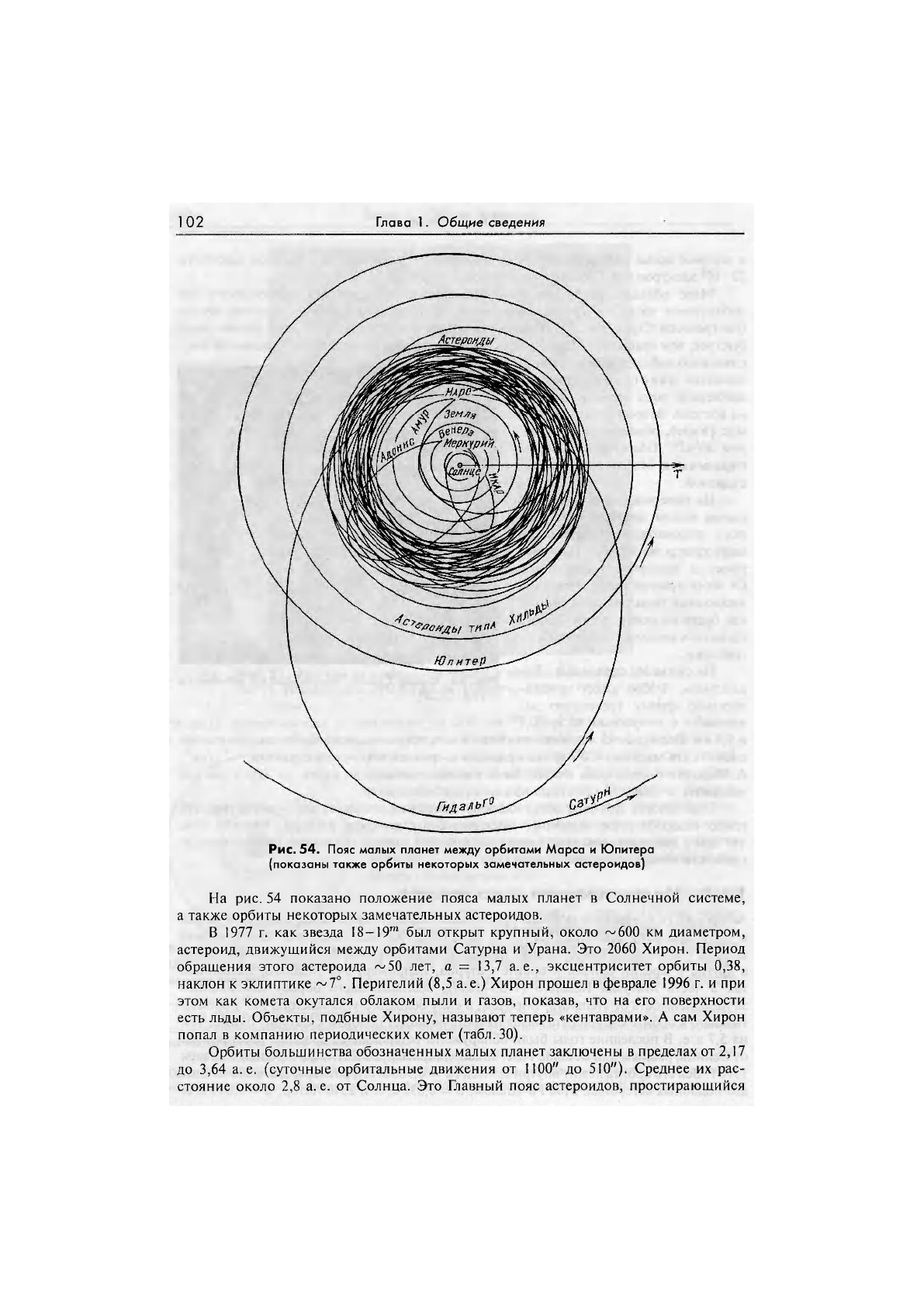

Рис. 54. Пояс малых планет между орбитами Марса и Юпитера

(показаны также орбиты некоторых замечательных астероидов)

На рис. 54 показано положение пояса малых планет в Солнечной системе,

а также орбиты некоторых замечательных астероидов.

В 1977 г. как звезда 18-19"' был открыт крупный, около ~600 км диаметром,

астероид, движущийся между орбитами Сатурна и Урана. Это 2060 Хирон. Период

обращения этого астероида ~50 лет, а = 13,7 а. е., эксцентриситет орбиты 0,38,

наклон к эклиптике ~7°. Перигелий (8,5 а.е.) Хирон прошел в феврале 1996 г. и при

этом как комета окутался облаком пыли и газов, показав, что на его поверхности

есть льды. Объекты, подбные Хирону, называют теперь «кентаврами». А сам Хирон

попал в компанию периодических комет (табл.30).

Орбиты большинства обозначенных малых планет заключены в пределах от 2,17

до 3,64 а. е. (суточные орбитальные движения от 1100" до 510"). Среднее их рас-

стояние около 2,8 а. е. от Солнца. Это Главный пояс астероидов, простирающийся

§ 1.6. Планеты

103

между орбитами Марса и Юпитера. Первый астероид, Церера, был открыт Пиацци

1 января 1801 г. После применения фотографии (в 1891 г.) их стали открывать

в большом количестве. К началу 1987 г. было известно около 3500 обозначен-

ных астероидов. В 1990-е годы, благодаря специальным программам их поиска,

использующим автоматические телескопы, частота открытия астероидов значитель-

но возросла. К концу 2000 г. обнаружено более 100 тыс. малых планет, из них

около 20 тыс. нумерованных (с точно определенными орбитами) и около 8 тыс.

с собственными именами.

Орбиты некоторых астероидов обладают значительными эксцентриситетами

(е = 0,83 у Икара) и большими наклонами (г = 52° у Бетулии и 55° у Икара).

Для подавляющего же большинства известных малых планет эксцентриситет очень

невелик (среднее значение 0,15), т.е. орбиты их близки к круговым; наклоны орбит

также невелики: среднее г = 9,7°. Большие полуоси орбит астероидов до 1992 г. были

заключены в пределах от 0,832 (Ра-Шалом) до 13,688 а. е. (Хирон). Однако затем об-

наружили «транснептунианские» объекты (пояс Эджворса—Койпера), движущиеся

в районе орбиты Плутона и еще дальше.

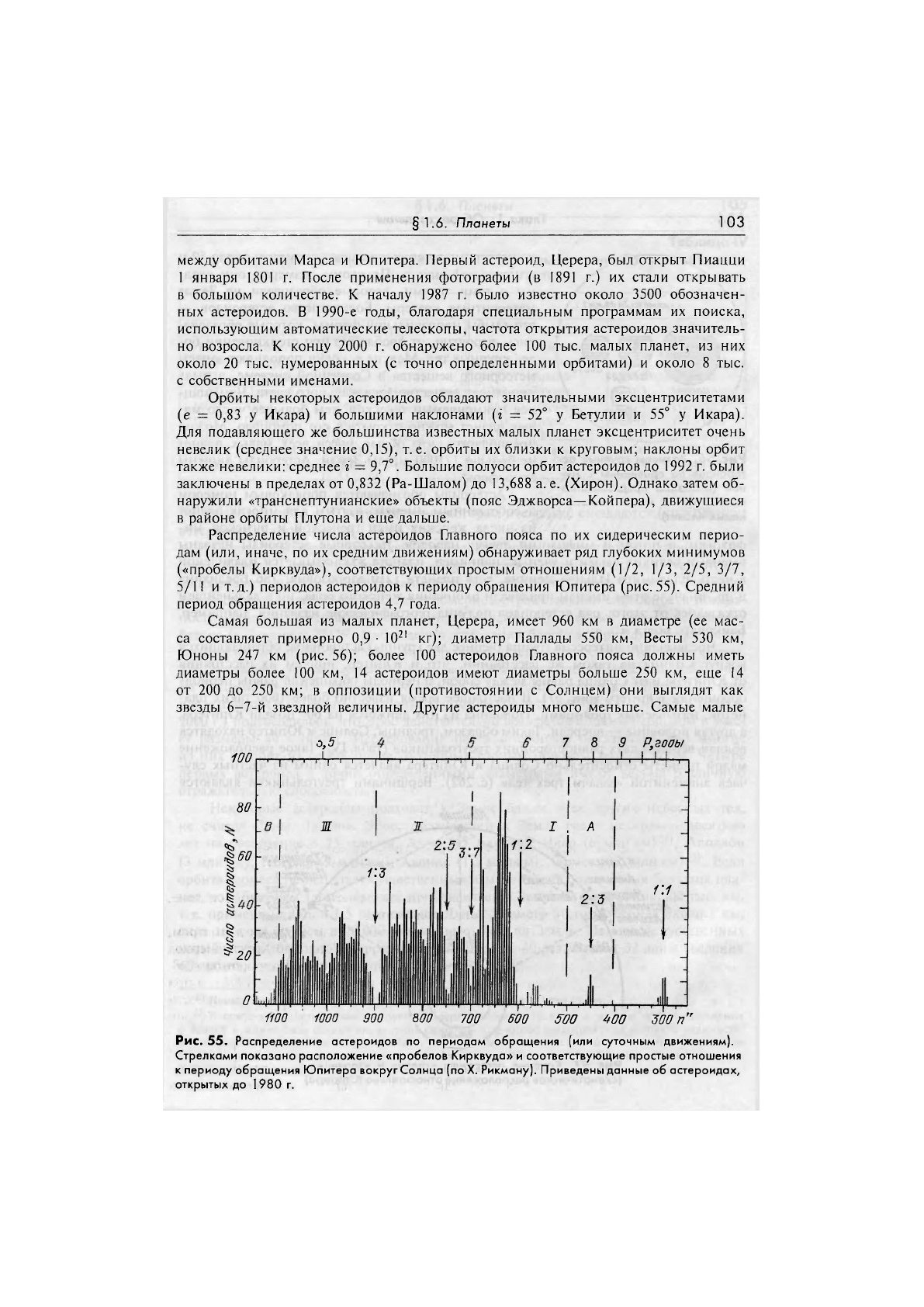

Распределение числа астероидов Главного пояса по их сидерическим перио-

дам (или, иначе, по их средним движениям) обнаруживает ряд глубоких минимумов

(«пробелы Кирквуда»), соответствующих простым отношениям (1/2, 1/3, 2/5, 3/7,

5/11 и т.д.) периодов астероидов к периоду обращения Юпитера (рис. 55). Средний

период обращения астероидов 4,7 года.

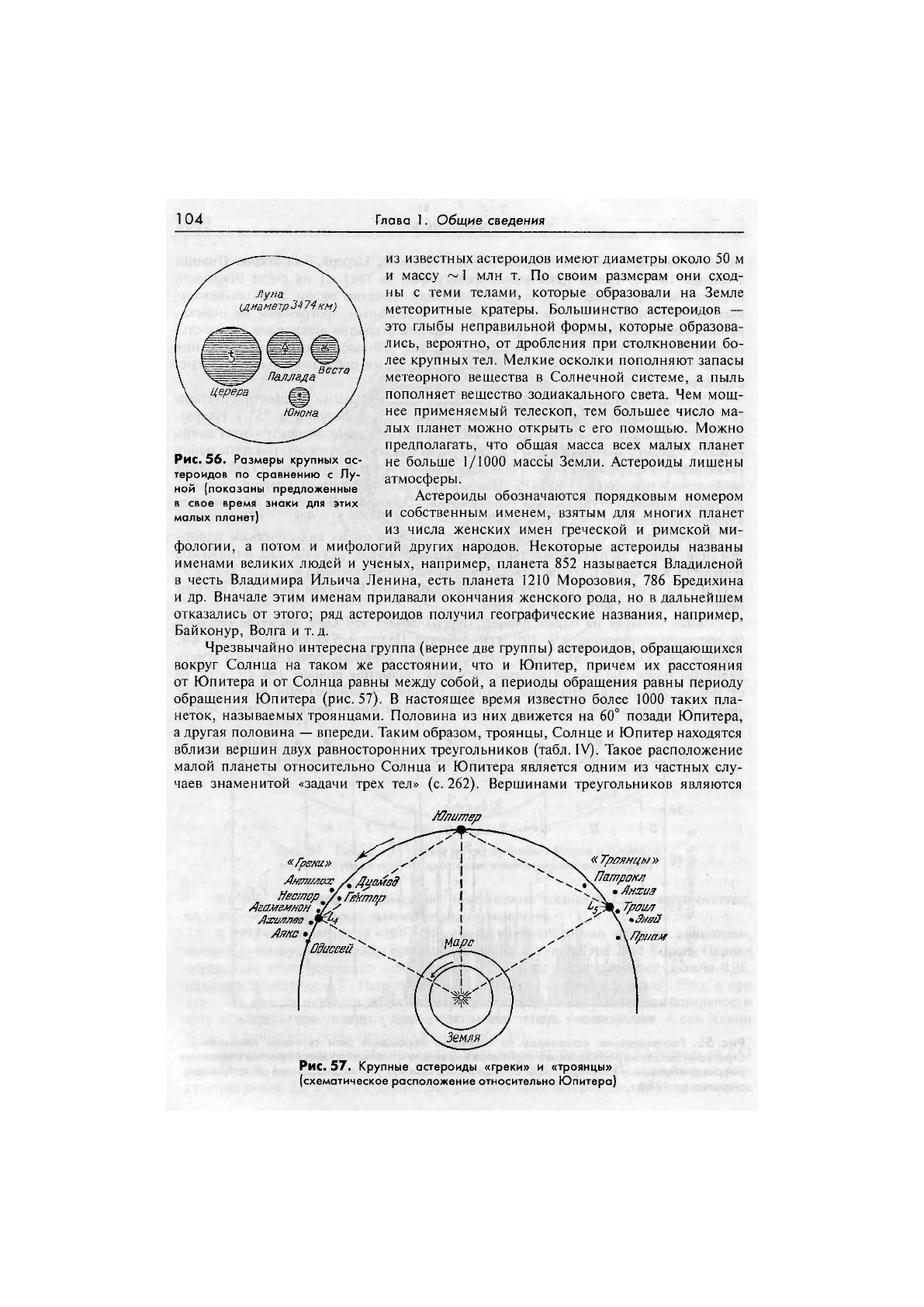

Самая большая из малых планет, Церера, имеет 960 км в диаметре (ее мас-

са составляет примерно 0,9 • 10

21

кг); диаметр Паллады 550 км, Весты 530 км,

Юноны 247 км (рис. 56); более 100 астероидов Главного пояса должны иметь

диаметры более 100 км, 14 астероидов имеют диаметры больше 250 км, еще 14

от 200 до 250 км; в оппозиции (противостоянии с Солнцем) они выглядят как

звезды 6-7-й звездной величины. Другие астероиды много меньше. Самые малые

100

80

«а

^60

l

|

^ го

о

1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 п"

Рис. 55. Распределение астероидов по периодам обращения (или суточным движениям).

Стрелками показано расположение «пробелов Кирквуда» и соответствующие простые отношения

к периоду обращения Юпитера вокруг Солнца (по X. Рикману). Приведены данные об астероидах,

открытых до

1

980 г.

0,5

1

7 8 9 Р,гооы

I . ,' • II

Ж

г.з

1\1

I , А

2:з

1\1

104

Глава 1. Общие сведения

из известных астероидов имеют диаметры около 50 м

и массу ~

1

млн т. По своим размерам они сход-

ны с теми телами, которые образовали на Земле

метеоритные кратеры. Большинство астероидов —

это глыбы неправильной формы, которые образова-

лись, вероятно, от дробления при столкновении бо-

лее крупных тел. Мелкие осколки пополняют запасы

метеорного вещества в Солнечной системе, а пыль

пополняет вещество зодиакального света. Чем мощ-

нее применяемый телескоп, тем большее число ма-

лых планет можно открыть с его помощью. Можно

предполагать, что общая масса всех малых планет

не больше 1/1000 массы Земли. Астероиды лишены

атмосферы.

Астероиды обозначаются порядковым номером

и собственным именем, взятым для многих планет

из числа женских имен греческой и римской ми-

фологии, а потом и мифологий других народов. Некоторые астероиды названы

именами великих людей и ученых, например, планета 852 называется Владиленой

в честь Владимира Ильича Ленина, есть планета 1210 Морозовия, 786 Бредихина

и др. Вначале этим именам придавали окончания женского рода, но в дальнейшем

отказались от этого; ряд астероидов получил географические названия, например,

Байконур, Волга и т.д.

Чрезвычайно интересна группа (вернее две группы) астероидов, обращающихся

вокруг Солнца на таком же расстоянии, что и Юпитер, причем их расстояния

от Юпитера и от Солнца равны между собой, а периоды обращения равны периоду

обращения Юпитера (рис.57). В настоящее время известно более 1000 таких пла-

неток, называемых троянцами. Половина из них движется на 60° позади Юпитера,

а другая половина — впереди. Таким образом, троянцы, Солнце и Юпитер находятся

вблизи вершин двух равносторонних треугольников (табл. IV). Такое расположение

малой планеты относительно Солнца и Юпитера является одним из частных слу-

чаев знаменитой «задачи трех тел» (с. 262). Вершинами треугольников являются

/flrn/тер

Рис. 57. Крупные астероиды «греки» и «троянцы»

(схематическое расположение относительно Юпитера)

Рис. 56. Размеры крупных ас-

тероидов по сравнению с Лу-

ной (показаны предложенные

в свое время знаки для этих

малых планет)

§ 1.6. Планеты 105

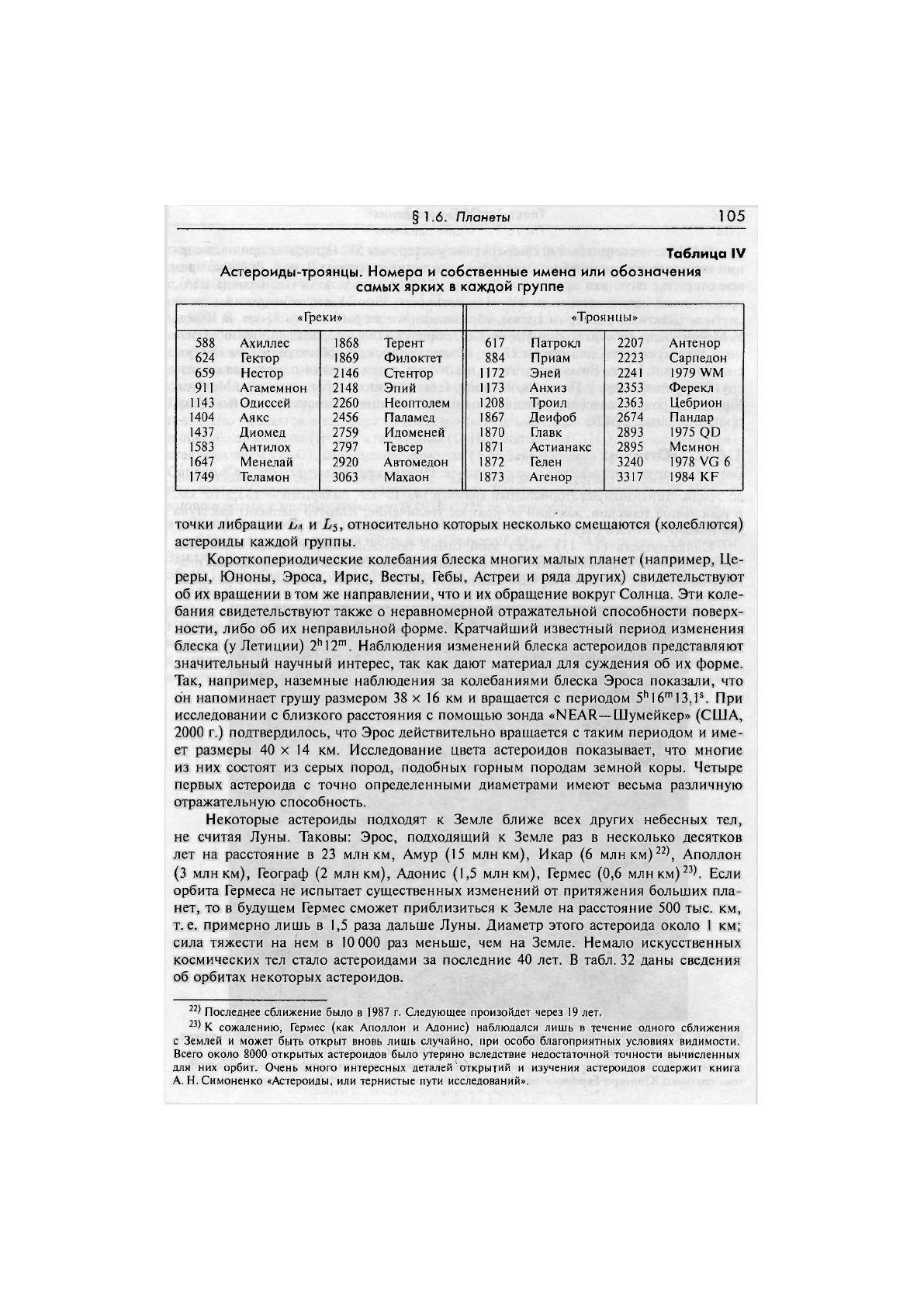

Таблица IV

Астероиды-троянцы. Номера и собственные имена или обозначения

самых ярких в каждой группе

«Греки» «Троянцы»

588 Ахиллес 1868 Терент

617

Патрокл

2207 Антенор

624

Гектор

1869

Фил октет

884 Приам 2223 Сарпедон

659

Нестор 2146 Стентор 1172 Эней 2241

1979 WM

911 Агамемнон 2148 Эпий 1173 Анхиз

2353

Ферекл

1143

Одиссей 2260 Неоптолем 1208 Троил 2363

Цебрион

1404 Аякс 2456 Паламед

1867

Деифоб

2674 Пандар

1437

Диомед

2759

Идоменей 1870 Главк 2893

1975 QD

1583

Антилох 2797

Те веер 1871

Астианакс

2895 Мемнон

1647

Менелай 2920 Автомедон 1872

Гелен

3240 1978 VG 6

1749

Теламон 3063 Махаон 1873

Агенор 3317 1984 KF

точки либрации и L^, относительно которых несколько смещаются (колеблются)

астероиды каждой группы.

Короткопериодические колебания блеска многих малых планет (например, Це-

реры, Юноны, Эроса, Ирис, Весты, Гебы, Астреи и ряда других) свидетельствуют

об их вращении в том же направлении, что и их обращение вокруг Солнца. Эти коле-

бания свидетельствуют также о неравномерной отражательной способности поверх-

ности, либо об их неправильной форме. Кратчайший известный период изменения

блеска (у Летиции) 2

h

12

m

. Наблюдения изменений блеска астероидов представляют

значительный научный интерес, так как дают материал для суждения об их форме.

Так, например, наземные наблюдения за колебаниями блеска Эроса показали, что

он напоминает грушу размером 38 х 16 км и вращается с периодом 5

h

16

m

13,l

s

. При

исследовании с близкого расстояния с помощью зонда «NEAR—Шумейкер» (США,

2000 г.) подтвердилось, что Эрос действительно вращается с таким периодом и име-

ет размеры 40 х 14 км. Исследование цвета астероидов показывает, что многие

из них состоят из серых пород, подобных горным породам земной коры. Четыре

первых астероида с точно определенными диаметрами имеют весьма различную

отражательную способность.

Некоторые астероиды подходят к Земле ближе всех других небесных тел,

не считая Луны. Таковы: Эрос, подходящий к Земле раз в несколько десятков

лет на расстояние в 23 млн км, Амур (15 млн км), Икар (6 млн км)

22

', Аполлон

(3 млн км), Географ (2 млн км), Адонис (1,5 млн км), Гермес (0,6 млн км)

23

'. Если

орбита Гермеса не испытает существенных изменений от притяжения больших пла-

нет, то в будущем Гермес сможет приблизиться к Земле на расстояние 500 тыс. км,

т.е. примерно лишь в 1,5 раза дальше Луны. Диаметр этого астероида около 1 км;

сила тяжести на нем в 10 000 раз меньше, чем на Земле. Немало искусственных

космических тел стало астероидами за последние 40 лет. В табл. 32 даны сведения

об орбитах некоторых астероидов.

22

' Последнее сближение было в 1987 г. Следующее произойдет через 19 лет.

23

' К сожалению, Гермес (как Аполлон и Адонис) наблюдался лишь в течение одного сближения

с Землей и может быть открыт вновь лишь случайно, при особо благоприятных условиях видимости.

Всего около 8000 открытых астероидов было утеряно вследствие недостаточной точности вычисленных

для них орбит. Очень много интересных деталей Открытий и изучения астероидов содержит книга

А. Н.Симоненко «Астероиды, или тернистые пути исследований».

106

Глава 1. Общие сведения

В 1978 г. косвенно был открыт спутник у астероида 532 Геркулина при наблюде-

нии характера изменений блеска в течение покрытия астероида Луной. Впервые пря-

мое открытие спутника произошло 28 августа 1993 г., когда зонд «Галилео» (США),

пролетавший мимо астероида 243 Ида размером 58 х 23 км, обнаружил у него

спутник (Дактиль) размером 1,5 км, обращающийся на расстоянии 85 км. В. 1998 г.

У. Мерлин и др. (обсерватория Мауна-Кеа) обнаружили у астероида 45 Евгения (диа-

метр 226 км) спутник диаметром 13 км, обращающийся по орбите радиусом 1200 км

с периодом 4,7 сут. Возможно, что у некоторых других малых планет также есть

спутники, например, у Паллады, Юноны, Гебы, Антигоны, Мельпомены, Метиды.

У ряда астероидов колебания блеска сходны с колебаниями блеска затменных звезд;

таковы 44 Низа, 624 Гектор.

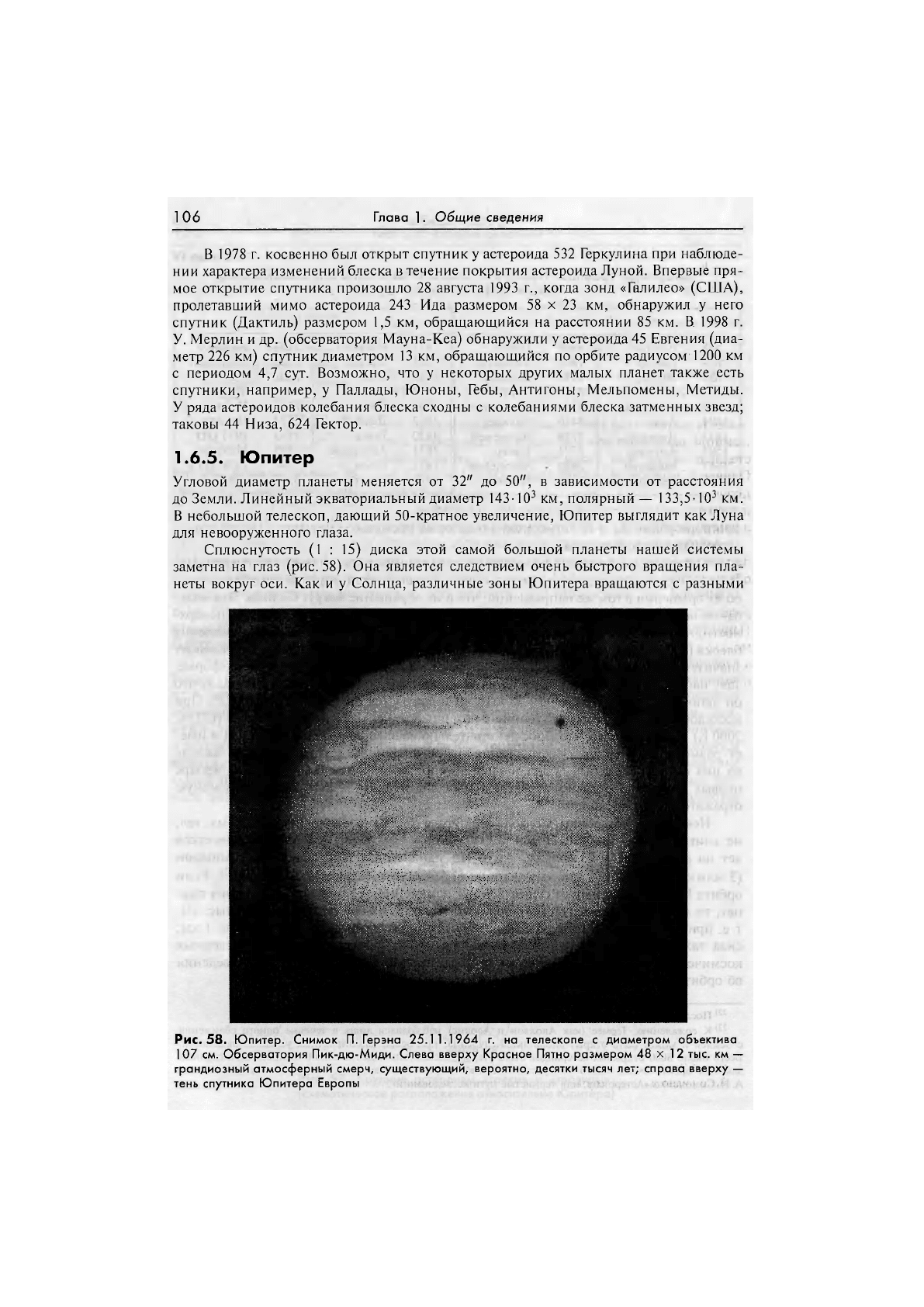

1.6.5. Юпитер

Угловой диаметр планеты меняется от 32" до 50", в зависимости от расстояния

до Земли. Линейный экваториальный диаметр 143-10

3

км, полярный — 133,5-10

3

км.

В небольшой телескоп, дающий 50-кратное увеличение, Юпитер выглядит как Луна

для невооруженного глаза.

Сплюснутость (1 : 15) диска этой самой большой планеты нашей системы

заметна на глаз (рис.58). Она является следствием очень быстрого вращения пла-

неты вокруг оси. Как и у Солнца, различные зоны Юпитера вращаются с разными

Рис.58. Юпитер. Снимок П. Герэна 25.1 1.1964 г. на телескопе с диаметром объектива

107 см. Обсерватория Пик-дю-Миди. Слева вверху Красное Пятно размером 48 х

1

2 тыс. км —

грандиозный атмосферный смерч, существующий, вероятно, десятки тысяч лет; справа вверху —

тень спутника Юпитера Европы

§ 1.6. Планеты

107

периодами: экваториальная зона шириной 15 000-25 000 км вращается с перио-

дом 9

h

50

m

30

s

, т.е. со скоростью около 45 000 км/ч, высокоширотные зоны —

с периодом 9

h

55

m

41

s

(см. п. 5.4.4). Видимая поверхность планеты представляет

облачный покров, пересеченный рядом полос, параллельных экватору Юпитера, что

наряду со сплюснутостью является следствием быстрого вращения планеты. Эти

полосы, или зоны, имеют довольно определенные границы и обладают различными

скоростями вращения. Иногда относительная скорость двух деталей, расположенных

в соседних зонах, может доходить до 300 км/ч. Установлено увеличение скорости

с глубиной. Средняя эффективная температура видимой поверхности Юпитера 134 К.

При такой температуре в атмосфере Юпитера, помимо молекул водорода Н

2

и атомов

гелия Не, находятся в газообразном состоянии только метан (СН

4

), аммиак (NH

3

)

и синильная кислота (НСН), атакже этан (С

2

Н

6

), ацетилен (С

2

Н

2

), взвешенные кри-

сталлики воды (Н

2

0), бисульфида аммония (NH

4

SH) и кристаллы аммиака (NH

3

).

Однако Юпитер излучает в окружающее пространство в два раза больше того, что он

получает от Солнца. Возможно, что в прошлом Юпитер сам был маленькой звездой

и почти остыл к нашему времени. В 1974-1975 гг. в атмосфере планеты обнаружены

в ультрафиолетовом диапазоне молекулы воды, а также свечение Н и Не.

Малое значение средней плотности Юпитера 1,33 г/см

3

(24 % средней плотности

Земли) объясняется тем, что мы массу планеты (318 масс Земли) делим на видимый

объем (1300 объемов Земли), определяемый обширной непрозрачной атмосферой.

По современным представлениям Юпитер на 82 % по массе состоит из водо-

рода и на 17 % из гелия. Содержание всех других элементов не превышает 1 %.

Наружный слой толщиной 11 000 км (0,15 радиуса) в основном состоит из обычного

молекулярного водорода. На дне этого «водородного океана» температура 2000 °С,

а давление достигает 700000 бар. При таком громадном давлении водород переходит

в «металлическое» состояние, его плотность скачком удваивается' (до 0,8 г/см

3

).

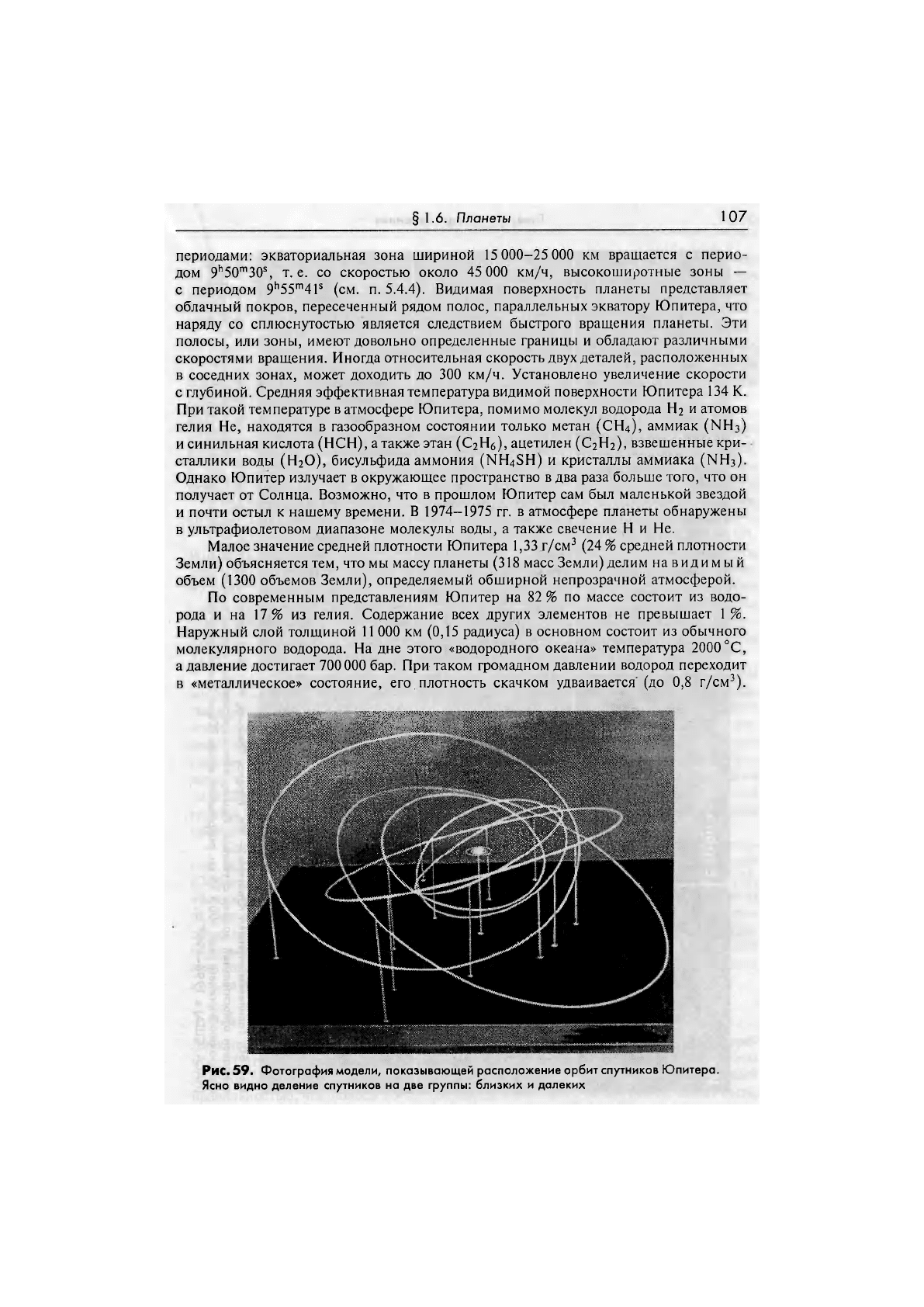

Рис. 59. Фотография модели, показывающей расположение орбит спутников Юпитера.

Ясно видно деление спутников на две группы: близких и далеких

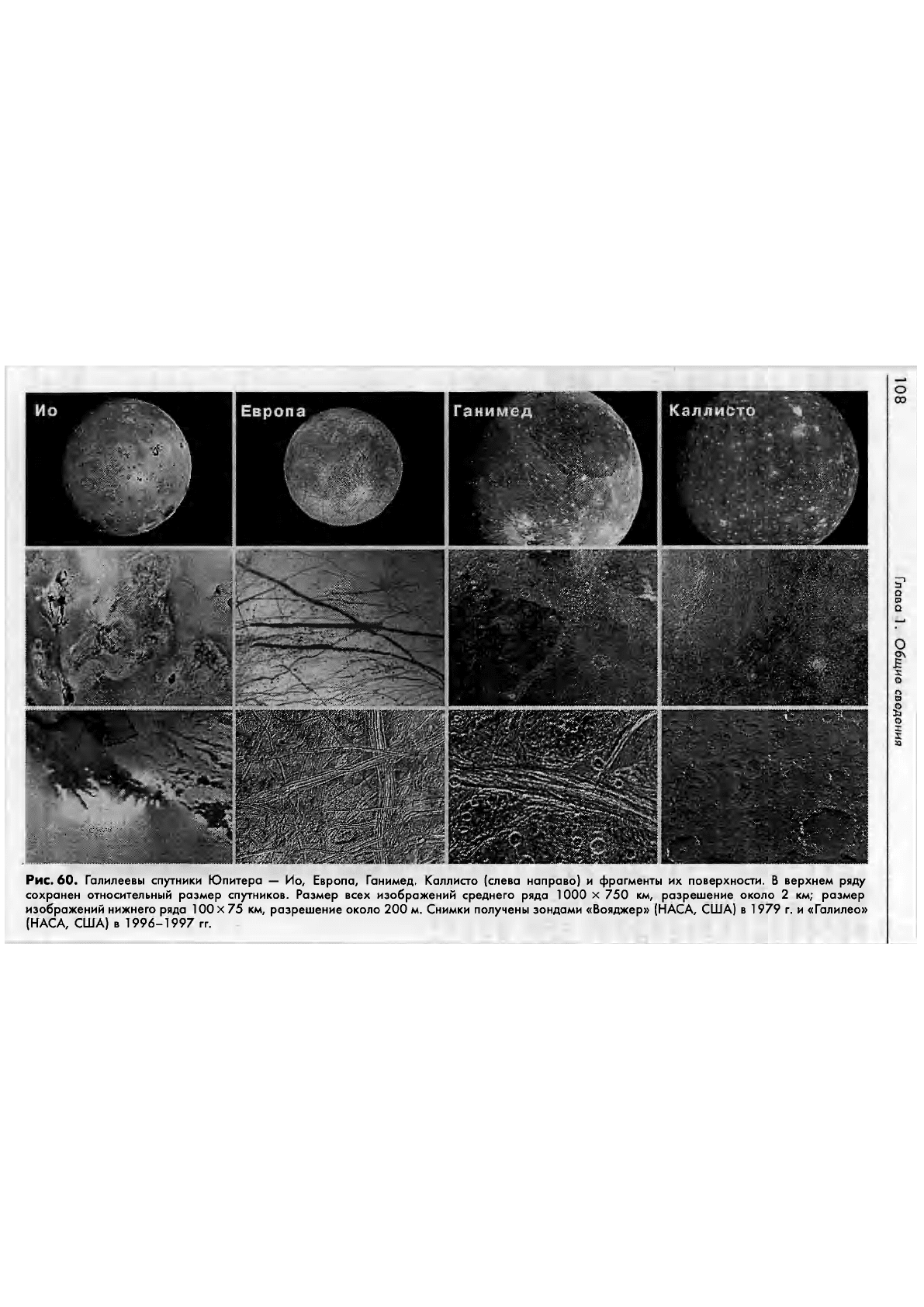

Рис. 60. Галилеевы спутники Юпитера — Ио, Европа, Ганимед, Каллисто (слева направо) и фрагменты их поверхности. В верхнем ряду

сохранен относительный размер спутников. Размер всех изображений среднего ряда

1

ООО х 750 км, разрешение около 2 км; размер

изображений нижнего ряда 100 X 75 км, разрешение около 200 м. Снимки получены зондами «Вояджер» (НАСА, США) в

1

979 г. и «Галилео»

(НАСА, США) в 1996-1997 гг.

§ 1.6. Планеты 109

Слой жидкого «металлического» водорода имеет толщину около 40 тыс. км (0,55 ра-

диуса), масса его составляет 65% всей массы планеты. Радиус ядра планеты можно

оценить в 0,1 радиуса всей планеты, его масса составляет 3-4% всей массы Юпитера.

Плотность в центре 11 г/см

3

, давление 50 Мбар, температура 20000 К.

«Атмосфера» этой планеты по своим физическим свойствам очень мало походит

на земную атмосферу. Радиоизлучение Юпитера на волне 10 см показало наличие

у него мощного (в 40 тыс. раз интенсивнее земного) радиационного пояса диаметром

400 000 км и сильного магнитного поля (на поверхности около 4 Э). По временам

какие-то бурные процессы в ионосфере планеты вызывают сильные всплески радио-

излучения в 10-метровом диапазоне, причем радиоизлучение Юпитера обнаруживает

определенную зависимость от положения спутника Ио. Наблюдения на радиотелес-

копе РАТАН-600 показали, что спутник Ио излучает не как обычное нагретое тело,

а как если бы он обладал, подобно Земле, магнитным полем и радиационными

поясами. Кроме того, у Ио есть несколько действующих вулканов.

На поверхности Юпитера обнаружена область шириной не менее 1600 км (не со-

впадающая со знаменитым Красным Пятном), хорошо отражающая радиоволны.

У Юпитера известны семнадцать спутников (часть их показана на рис. 59).

Из них только четыре наиболее ярких (С. Мариус назвал их галилеевыми) доступны

наблюдениям с небольшими телескопами (они имеют видимую звездную величи-

ну 5-6"

1

). Восьмой спутник, открытый в 1908 г., был «утерян» в 1923 г. вследствие

его малой яркости и слабой изученности его сложного движения. Его удалось вновь

найти лишь в 1930 г. благодаря обширным вычислениям, предпринятым в Ленин-

градском астрономическом институте (позже Институт теоретической астрономии

Академии наук России).

Четыре самых далеких спутника Юпитера обращаются обратным движением

вокруг планеты. Спутники Юпитера VIII и IX так далеки от планеты, что, подвер-

гаясь возмущениям со стороны Солнца, описывают незамкнутые орбиты. Согласно

исследованиям (в инфракрасных лучах) В. И. Мороза (1965) значительная часть по-

верхности Европы и Ганимеда (рис.60) покрыта льдом. Установлено, что у четырех

главных спутников периоды вращения и обращения совпадают, т.е. спутники обра-

щены к планете одной своей стороной. Средняя плотность галилеевых спутников

уменьшается с расстоянием от планеты, подобно тому как плотность планет земной

группы убывает с расстоянием от Солнца. Объяснение этому должна дать теория

происхождения планет и их спутников.

Колоссальный прогресс в исследовании Юпитера и системы его спутни-

ков связан с работой американских межпланетных зондов: пролетевших мимо

Юпитера «Пионера-10» (1973), «Пионера-11» (1974), «Вояджера-1» (март 1979),

«Вояджера-2» (июль 1979) и «Галилео» (декабрь 1995-2001...), ставшего первым

искусственным спутником Юпитера. Кроме новых спутников планеты «Вояджеры»

открыли чрезвычайно прозрачное и тонкое пылевое кольцо Юпитера, внешняя гра-

ница которого проходит на расстоянии 128 тыс. км от центра планеты, а внутренняя

граница почти касается ее атмосферы. Нужно заметить, что существование этого

кольца предполагалось и ранее, но обнаружить его с Земли не удавалось.

1.6.6. Сатурн

Диск планеты имеет заметную сплюснутость (1 : 10,2). Как и у Юпитера, поверх-

ность Сатурна покрыта полосами, параллельными его экватору, однако эти полосы

неясно очерчены и имеют мало деталей. Полосы Сатурна отличаются большей

правильностью, чем полосы Юпитера; иногда появляются белые пятна, может быть,

no Глава 1. Общие сведения

вследствие извержений из глубины; через некоторое время

пятна растягиваются в полосы. Период вращения Сатурна

близок к периоду вращения Юпитера, причем, так же как

на Юпитере, чем больше широта полосы, тем медленнее ее

вращение: в экваториальной зоне Сатурна период враще-

ния составляет 10

h

12

m

, на широте 40° он равен 10

h

40

m

,

а в полярных областях, выше 57°, он превышает ll

h

.

1994,8

1996,6

1998,5

2000,3

1965,3

1967,1

1969,0

1970,8

2002,2 1972,7

2004,0

1974,5

2005,8

1976,3

2007,7 1978,2

2009,5

1980,0

2011,3 1981,8

2013,2 1983,7

2015,0 1985,5

2016,9

1987,4

2018,7

1989,2

2020,6 1991,1

2022,5 1993,0

2024,3 1994,8

Рис.61.. Сатурн при наибольшем раскрытии колец (а) и во Рис. 62. Расположе-

время их исчезновения (б) для наблюдателя на Земле ние колец Сатурна

с 1965 по 2024 гг.

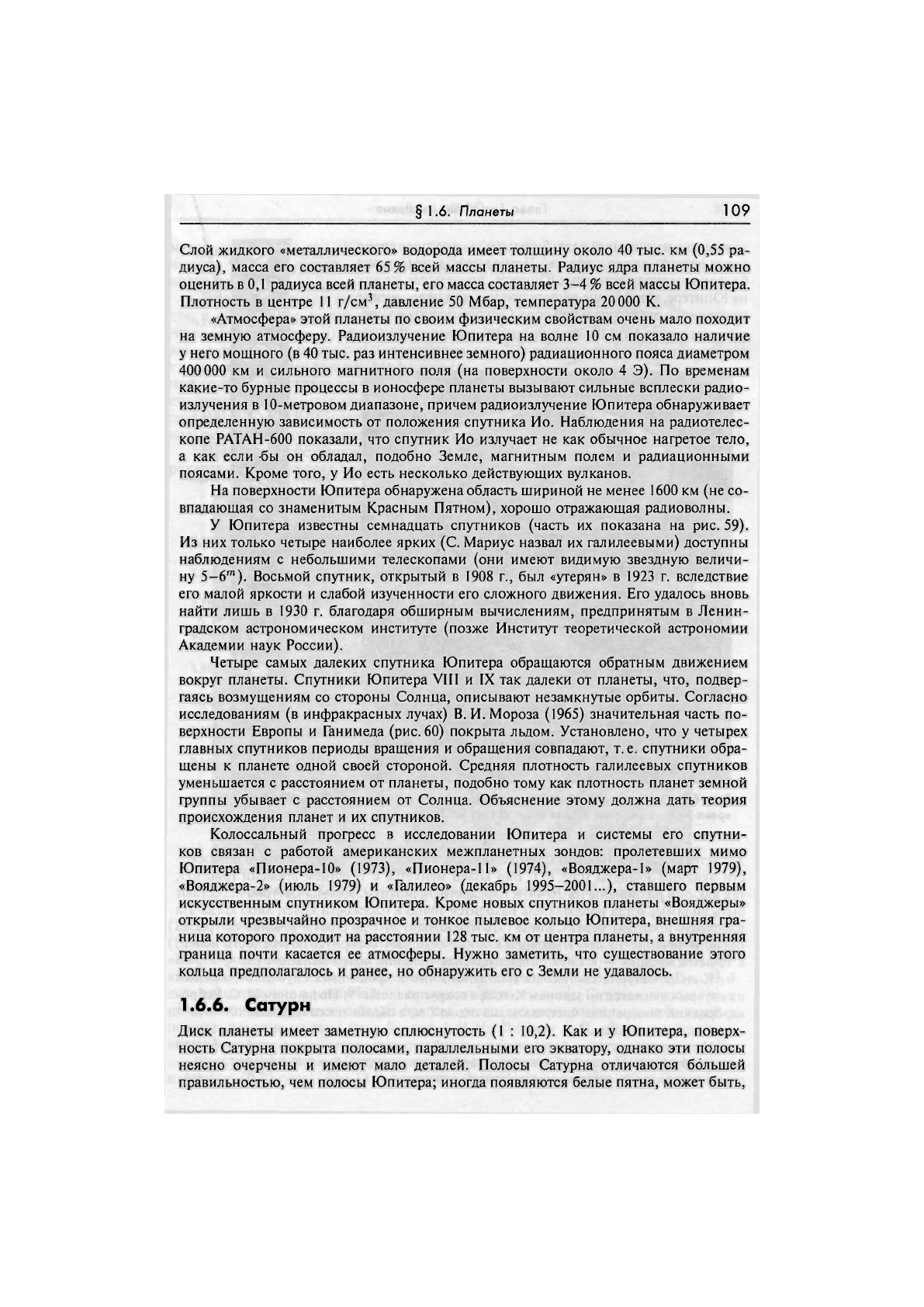

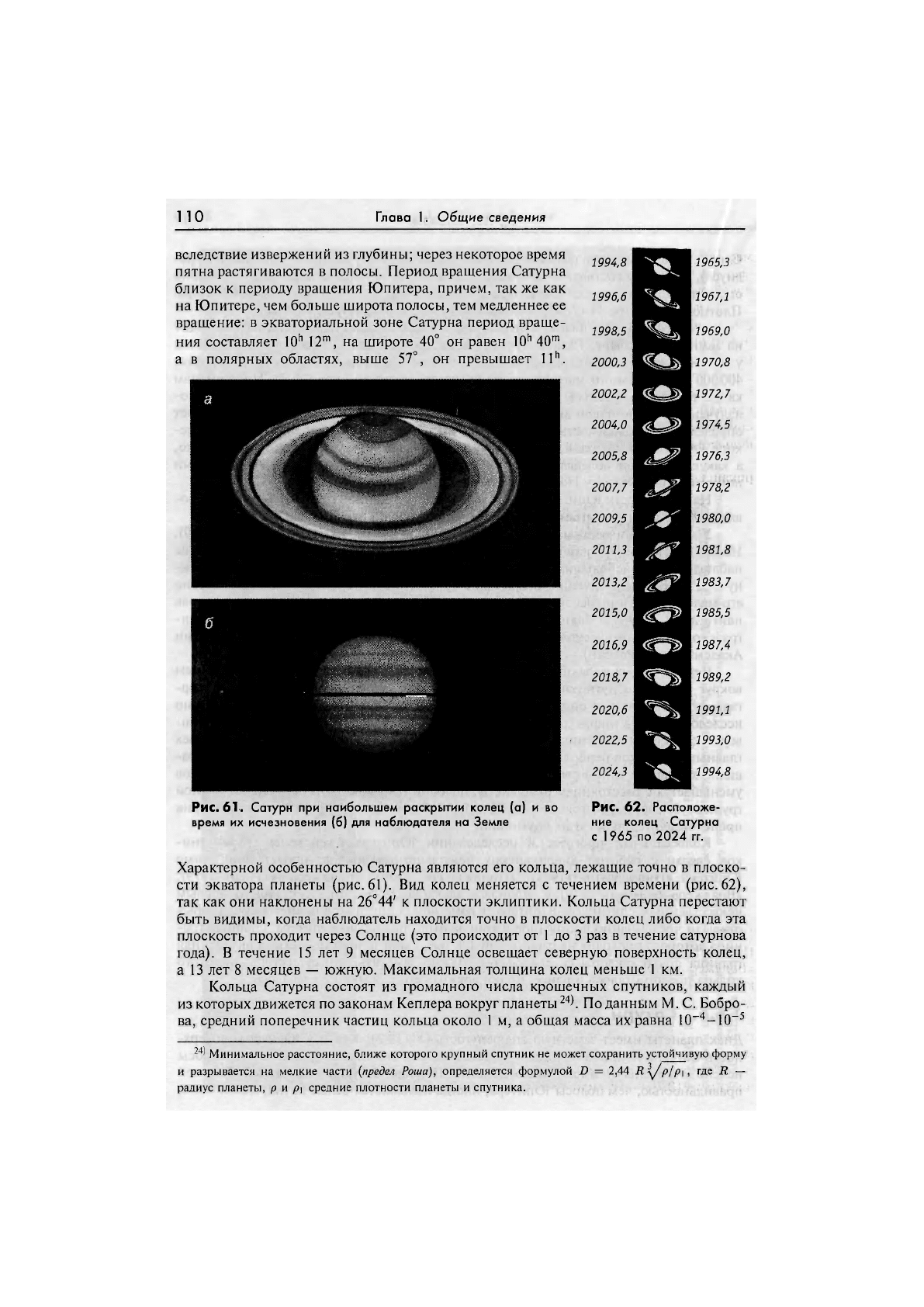

Характерной особенностью Сатурна являются его кольца, лежащие точно в плоско-

сти экватора планеты (рис.61). Вид колец меняется с течением времени (рис.62),

так как они наклонены на 26°44' к плоскости эклиптики. Кольца Сатурна перестают

быть видимы, когда наблюдатель находится точно в плоскости колец либо когда эта

плоскость проходит через Солнце (это происходит от 1 до 3 раз в течение сатурнова

года). В течение 15 лет 9 месяцев Солнце освещает северную поверхность колец,

а 13 лет 8 месяцев — южную. Максимальная толщина колец меньше 1 км.

Кольца Сатурна состоят из громадного числа крошечных спутников, каждый

из которых движется по законам Кеплера вокруг планеты

24

\ По даннйм М. С. Бобро-

ва, средний поперечник частиц кольца около 1 м, а общая масса их равна Ю

-4

-Ю

-5

Минимальное расстояние, ближе которого крупный спутник не может сохранить устойчивую форму

и разрывается на мелкие части (предел Роша), определяется формулой D = 2,44 R \Jр/р\, где R —

радиус планеты, р и р\ средние плотности планеты и спутника.