Кулик Ю.А. Электрические машины

Подождите немного. Документ загружается.

положные стороны, амплитуды Которых равны пбловйне Пульсирующей. Все

правовращающиеся волны совпадают по фазе, поэтому они складываются и образуют

одну вращающуюся волну м. д. с, амплитуда которой в полтора раза больше амплитуды

пульсирующей волны. Левовращающиеся волны компенсируют друг друга, поскольку

они сдвинуты в пространстве на 120°:

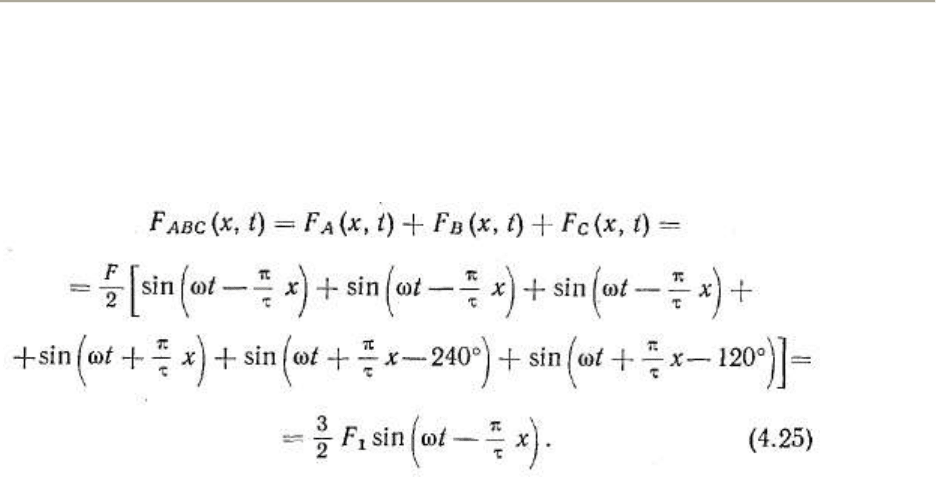

Анализируя (4.25), видим, что при прохождении по трехфазной обмотке симметричных

токов создается вращающаяся круговая волна м. д. с., амплитуда которой в 3/2 раза

больше амплитуды пульсирующей волны одной фазы обмотки.

Пространственная векторная диаграмма м. д. с. Вектор м. д. с. пространственной

диаграммы определяет величину и направление основной пространственной гармоники м.

д. с. для данного момента времени. Углы, определяющие направление векторов,

выражаются в электрических

221

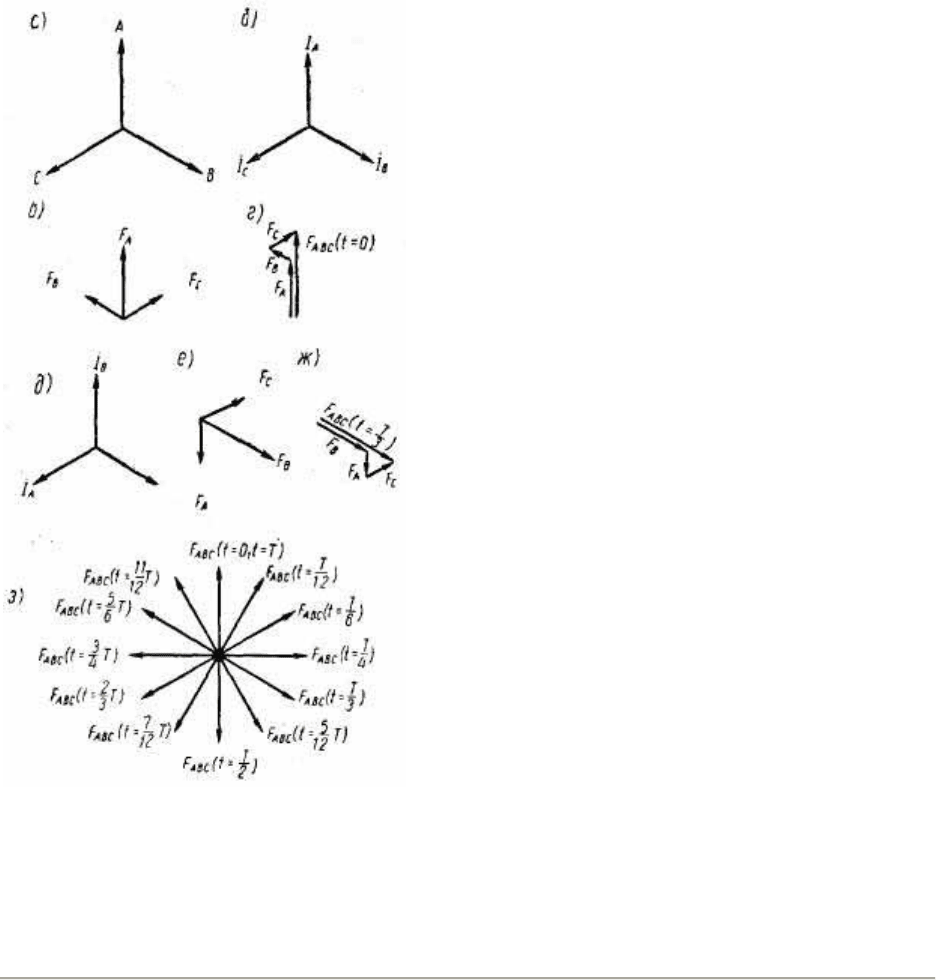

Рис. 4.27. Построение пространственных векторов м. д. с. трехфазной обмотки: а — пространственное

направление осей фаз обмоток; б —векторная диаграмма токов при t = 0; в — м. д. с. фаз обмоти при t = 0; г

— результирующая м. д. с. обмотки при t = 0; д — векторная диаграмма токов при t =T/3; е — м. д. с. фаз

обмотки при t =T/3; ж — результирующая м. д. с. об

мотки при t = T/3; з — результирующая м. д. с. обмотки

в различные моменты времени

градусах. Таким образом, угол, соответствующий двум полюсным делениям, на

пространственной диаграмме равен 360°.

На рис. 4.27, а показано пространственное расположение осей фаз трехфазной обмотки.

Вектор пульсирующей м. д. с. фазы направлен по ее оси. Если ток в данный момент

времени имеет положительное значение, то вектор м. д. с. совпадает с направлением оси

фазы; если ток имеет отрицательное значение, то вектор м. д. с. направлен встречно. С

уч

етом масштаба длина вектора м. д. с. фазы может быть рассчитана по выражению (4.17,

а).

Чтобы определить вектор м. д. с. трехфазной обмотки, необходимо построить для данного

момента времени векторы м. д. с. отдельных фаз и сложить их. Для этого следует

предварительно вычертить временную векторную диаграмму токов. На рис. 4.27, б

представлена диаграмма токов для момента времени t = 0. Когда ток в фазе достигает

положительного максимального значения вектор тока J

a

направлен вертикально вверх. На

222

диаграмме видно, что токи в фазах i

B

и i

C

направлены встречно по отношению к току фазы

A ив два раза меньше его, т. е.

Построение графика пространственного распределения м. д. с. Для любого момента

времени можно построить кривую распределения м. д. с. F(x) вдоль расточки статора. Для

этого необходимо

предварительно составить для каждой фазы таблицу схемы обмотки (например, рис. 4.17,

б). Затем полезно вычертить схему обмотки (часто бывает достаточно вычертить только

одну фазу, см. рис. 4.17, в).

После составления таблицы схемы обмотки можно приступить к построению графика

мгновенного распределения м. д. с. Для этого сначала вычерчивают диаграмму фазных

токов в заданный момент

223

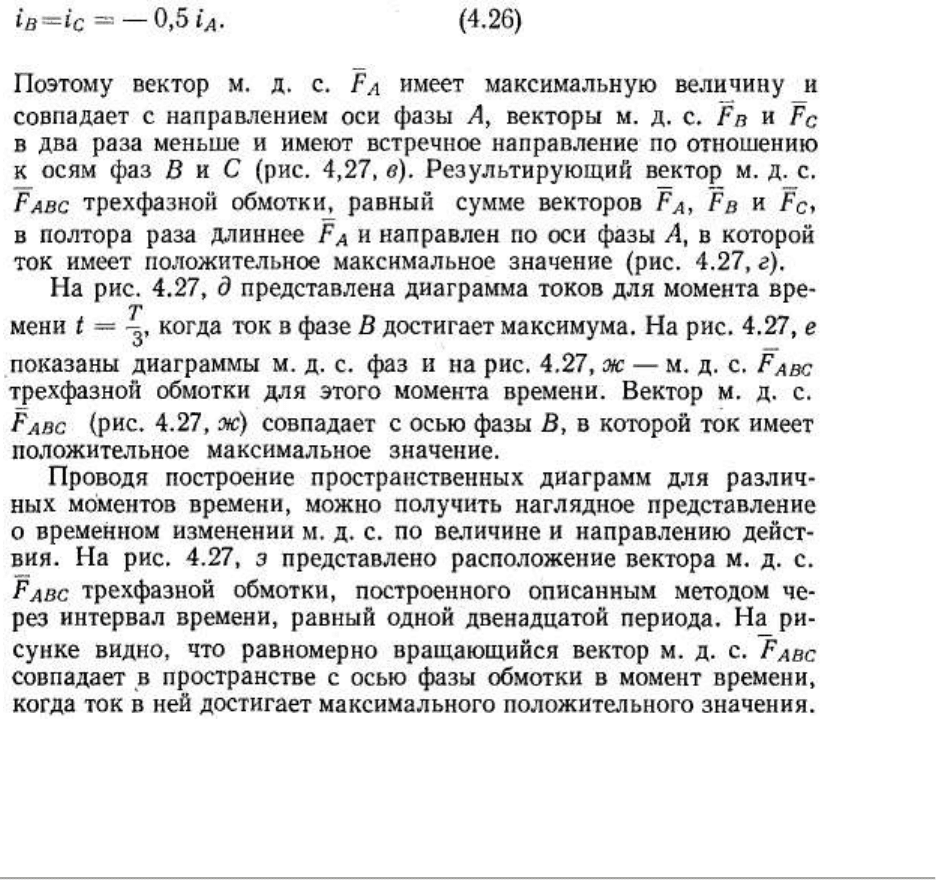

Рис. 4.28. Графическое построение м. д. с. трехфазной обмотки для момента -времени, когда ток А имеет

максимальное значение: а — векторная диаграмма фазных токов; б — условные обозначения величины и

направлений тока в секции; в — значение и направление токов в верхних и нижних секциях; г — график

распределения объема тока в пазу вдоль расточки статора; д — распределение м. д. с. обм

отки

времени, например, когда ток в фазе А достигает максимального положительного

значения (рис. 4.28, а). Для двухслойной обмотки удобно на векторной диаграмме токов

изображать положительные I'

A

, I'

B

, I'

C

и отрицательные I'

A

, I'

B

, I'

C

направления. Токи в

фазах обмотки для этого момента времени соответствуют выражению (4.26). Далее

условно обозначают кружками верхние и нижние стороны секций (рис. 4.28, в) и над

соответствующими кружками ставят номер паза, в котором заложены секции. Пользуясь

таблицей обмотки (рис. 4.17, б), отмечают в кружках направление тока («+» или «·»)

данной секции.

Чтобы различать на диаграмме величину токов, их обозначения на рис. 4.28, б выполнены

разной толщиной. Сначала отмечают направление токов в секциях, принадлежащих фазе

А обмотки. В верхнем кружке (рис. 4,28, в), обозначающем начальную секцию этой фазы

(кружок 1), поставлен крестик. В следующем кружке этой фазы поставлена точка. При

обходе любой фазы от данной секции к последующей крестики и точки чередуются. В

данный момент времени токи в фазах В и С имеют отрицательное значение. Поэтому в

кружках, обозначающих начальные секции этих фаз (5 и 9), поставлены точки. Далее

построение ведется аналогично (рис. 4.28, в).

Зная распределение тока обмотки (рис. 4.28, в), можно определить объем тока в каждом

пазу. Для этого надо просуммировать (с учетом направления) токи в верхнем и нижнем

слоях, а затем следует построить график распределения объема тока в пазу вдоль расточки

статора. С достаточной для практических построений точностью можно считать, что весь

объем тока в пазу сосредоточен в середине паза. Для построения этого графика под

224

каждой парой кружков одного паза откладывают ординату, соответствующую значению

объема тока с учетом знака. Далее находят пазы, под которыми м. д. с. F(x) проходит

через нуль, и пазы, под которыми F(x) достигает максимального значения. При этом

следует иметь в виду, что кривая распределения м. д. с. в воздушном зазоре F(x) является

интегральной по отношению к графику объема тока в пазу. Поэтому под пазом, в котором

объем тока имеет максимальное значение, кривая распределения м. д. с. F(x) проходит

через нуль (пазы 1, 7, 13 и 19). Если имеется несколько расположенных рядом пазов, в

которых объем тока имеет максимальное значение, то кривая м. д. с. проходит через нуль

по середине между ними.

Максимальное значение кривой м. д. с. F(x) имеет место под теми пазами, в которых

объем тока равен нулю (4, 10, 16 и 22). Если при этом ординаты объема тока меняют

положительное значение на отрицательное (например, под пазом 4), то здесь

максимальное значение м. д. с. положительное; если ординаты объема тока меняют

отрицательное значение на положительное (например, под пазом 22), то здесь

максимальное значение м. д. с. отрицательное.

Для построения графика м. д. с. полезно определить амплитуду волны F(x), она равна

полусумме расположенных рядом ординат объема тока в пазу, имеющих один знак (или

одно направление), например ординаты а, б, в, г, д на рис. 4.28, г.

Построение кривой распределения м. д. с. удобно начать с паза, в котором она имеет

максимальное значение, например максимальное отрицательное значение (паз 22), Под

пазом 22 откладывают вниз от оси абсцисс ординату, соответствующую максимальному

значению м. д. с. и через ее конец проводят горизонтальную прямую до пересечения с

точкой, соответствующей прорези соседнего паза 23, т. е. с точкой а (рис. 4.28, д). В точку

а сносят ординату объема

225

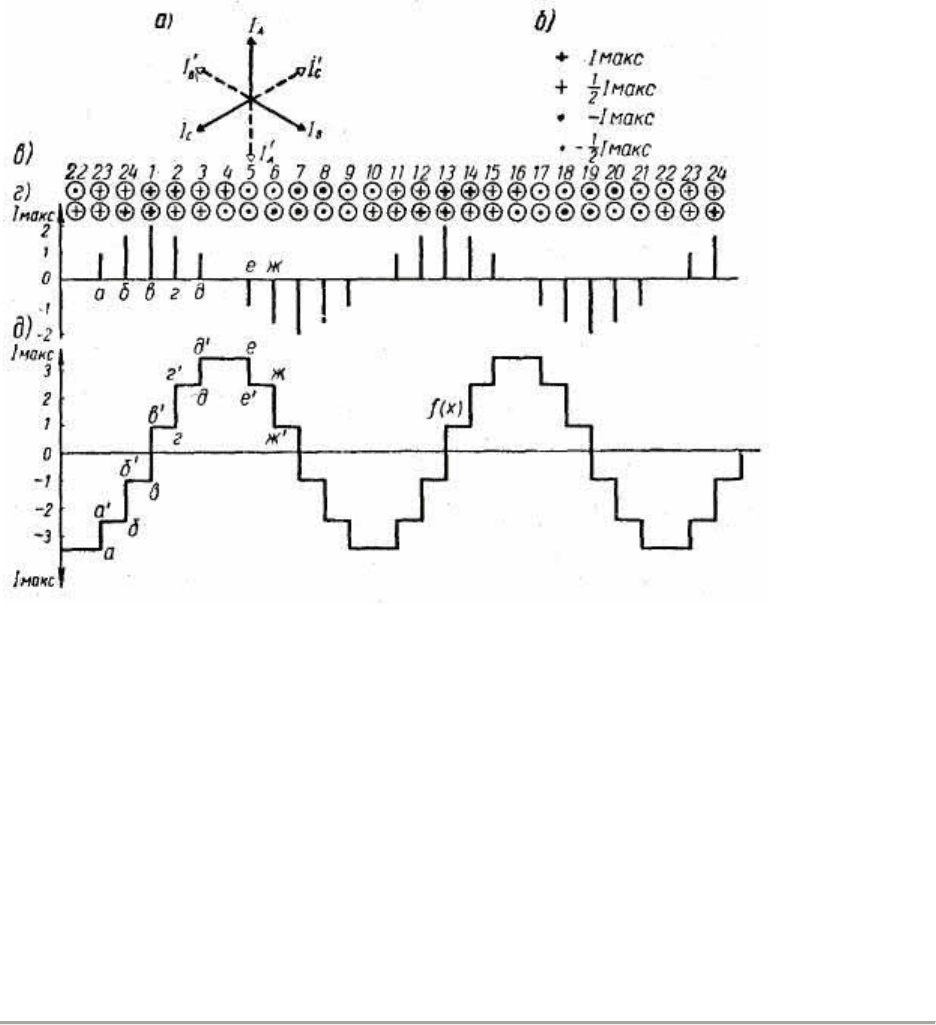

Рис. 4.29. Графическое построение м. д. с. трехфазной обмотки для момента времени, когда ток в фазе А

равен нулю:

а — звезда фазных токов; б — условные обозначения величины и направления токов в секциях; в —

значение и направление токов в верхних и нижних секциях; г — график распределения объема тока в пазу

вдоль расточки статора; д — распределение м. д. с. обмотки

откладывают вниз. Продолжая построение дальше, получают полный график

распределения м. д. с. F(x) для данного момента времени (рис. 4.28, д).

На рис. 4.29 показано построение графика распределения м. д. с. F(x) для момента

времени, когда ток в фазе А равен нулю, т. е. через четверть периода. Построение этого

графика аналогично описанному выше, обозначения приняты те же. Сравнивая рис. 4.28, д

и 4.29. д, видим, что за время, соответствующее четверти периода изменения тока в

обмотке, максимальное значение м. д. с. F(x), оставаясь тем же по величине, сместилось

вдоль расточки статора на четыре паза, что соответствует четверти пространственного

перио-

да. Кривая м. д. с. несколько изменила форму. Если продолжить построение для других

моментов времени, то будет видно, что за полный период изменения тока м. д. с. обмотки

перемещается вдоль расточки статора на расстояние, соответствующее

пространственному периоду.

М. д. с., которая за время периода изменения тока перемещается с равномерной скоростью

на один пространственный период, называют синхронно вращающейся.

Изменение направления вращения м. д. с. Для изменения направления вращения м. д. с.

трехфазной обмотки достаточно переключить две какие-либ

о фазы, присоединенные к

сети. Действительно, если переключить фазы В и С, то в фазе обмотки В будет проходить

226

ток i

C

, в фазе С — ток i

B

. Складывая м. д. с. отдельных фаз с учетом (4.14, б) и (4.23),

получаем выражение вращающейся м. д. с. обмотки

В формуле появился знак плюс, поэтому м. д. с. вращается влево, т. е. она изменила

направление вращения на обратное.

Магнитодвижущая сила двухфазной обмотки при изменении тока в одной из фаз. В

системах автоматики применяются двигатели, статор которых имеет две обмотки,

сдвинутые в пространстве на 90 эл. град. Форму м. д. с. таких двигателей можно

регулировать изменением тока по величине или фазе в одной из обмоток.

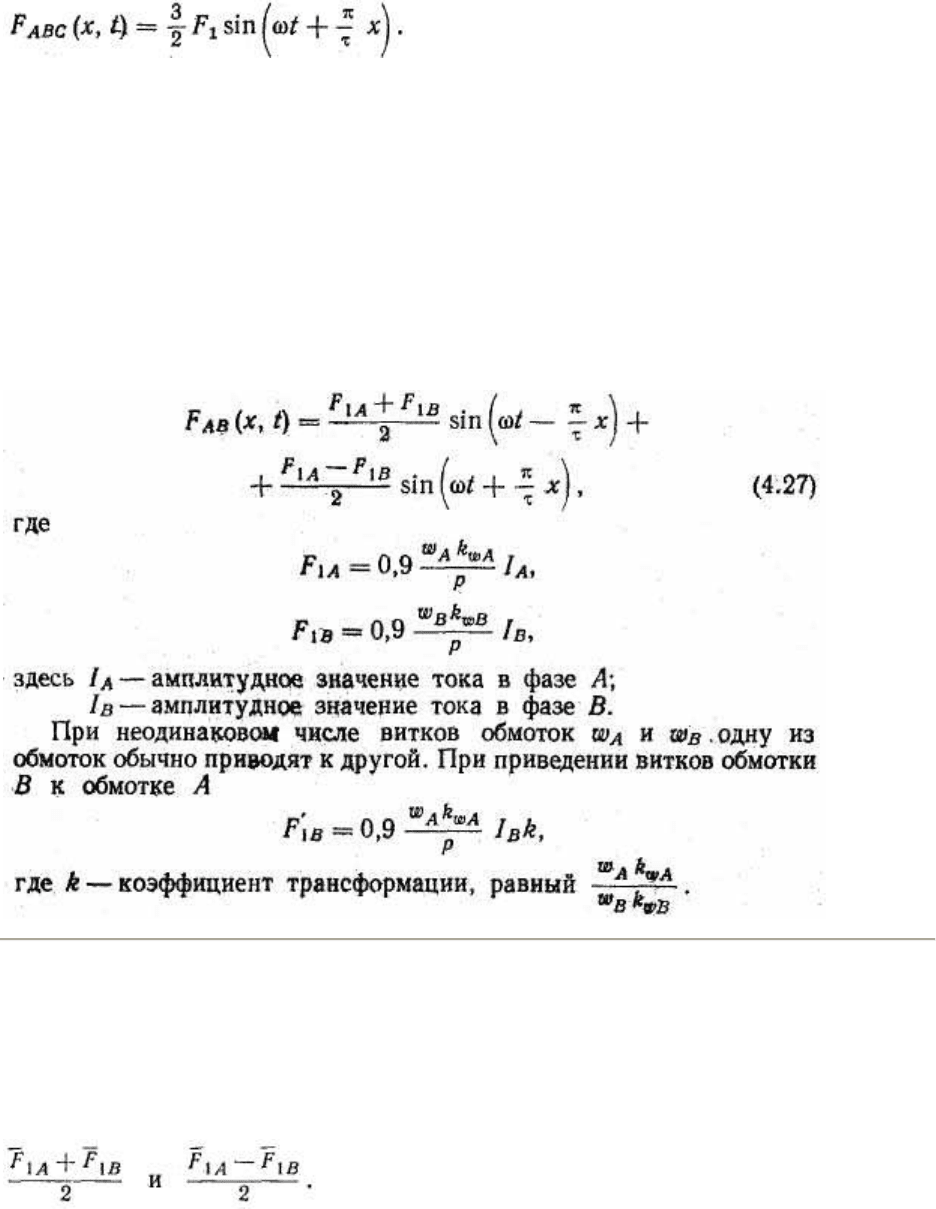

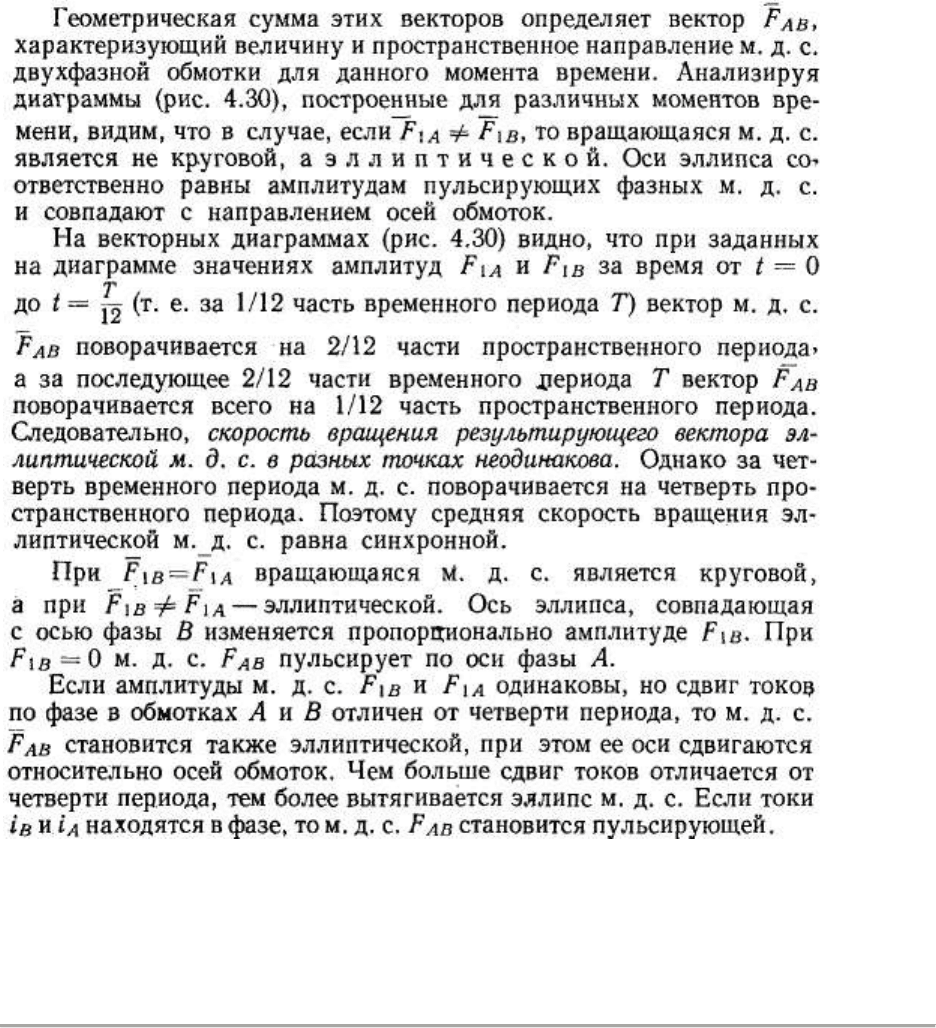

В случае, если амплитуды пульсирующих фазных м. д. с. не равны, например если

F

1B

<F

1A

, то, делая преобразования, аналогичные (4.20), имеем

Из (4.27) следует, что при неравенстве амплитуд F

1a

и F

1B

м. д. с. двухфазной обмотки

состоит из двух волн, которые вращаются в противоположные стороны с угловой

частотой ω. Аналогично тому, как показано на рис. 4.27, з, в каждый момент времени

вращающиеся волны могут быть представлены векторами, длины которых соответственно

равны

227

Общий случай вращающейся эллиптической м. д. с. Эллиптичность вращающейся м.

д. с. может быть вызвана неравенством амплитуд фазных м. д. с, несимметричным

сдвигом токов по фазам или несимметричным расположением осей фаз т фазной

обмотки. В любом из этих случаев при анализе м. д. с. удобно систему фазных м. д. с.

разложить на пряму

ю, обратную и нулевую последователь-

ности. Если все обмотки имеют одинаковое число витков и расположены симметрично, то

можно не раскладывать м. д. с, а ограничиться разложением системы токов на токи

прямой (I

1

), обратной (I

2

) и

228

Рис. 4.30. Построение пространственных векторов м. д. с. двухфазной обмотки для случая F

1A

>F

1B

нулевой (I

0

) последовательности. Система токов нулевой последовательности не создает

никаких вращающихся м. д. с, система токов прямой последовательности создает

синхронно вращающуюся м. д. с, которая может быть правовращающейся,

где амплитудам, д. с. однофазной обмотки, содаваемая током прямой последовательности,

Система токов обратной последовательности создает м. д. с., которая вращается с той же

скоростью в противоположную сторону и может быть выражена формулой

229

где амплитуда м. д. с. однофазной обмотки, создаваемая током обратной

последовательности,

Таким образом, при несимметрии токов имеют место две вращающиеся в

противоположные стороны м. д. с, пропорциональные токам прямой и обратной

последовательности. Их действие эквивалентно вращающейся эллиптической м. д. с,

амплитуда которой

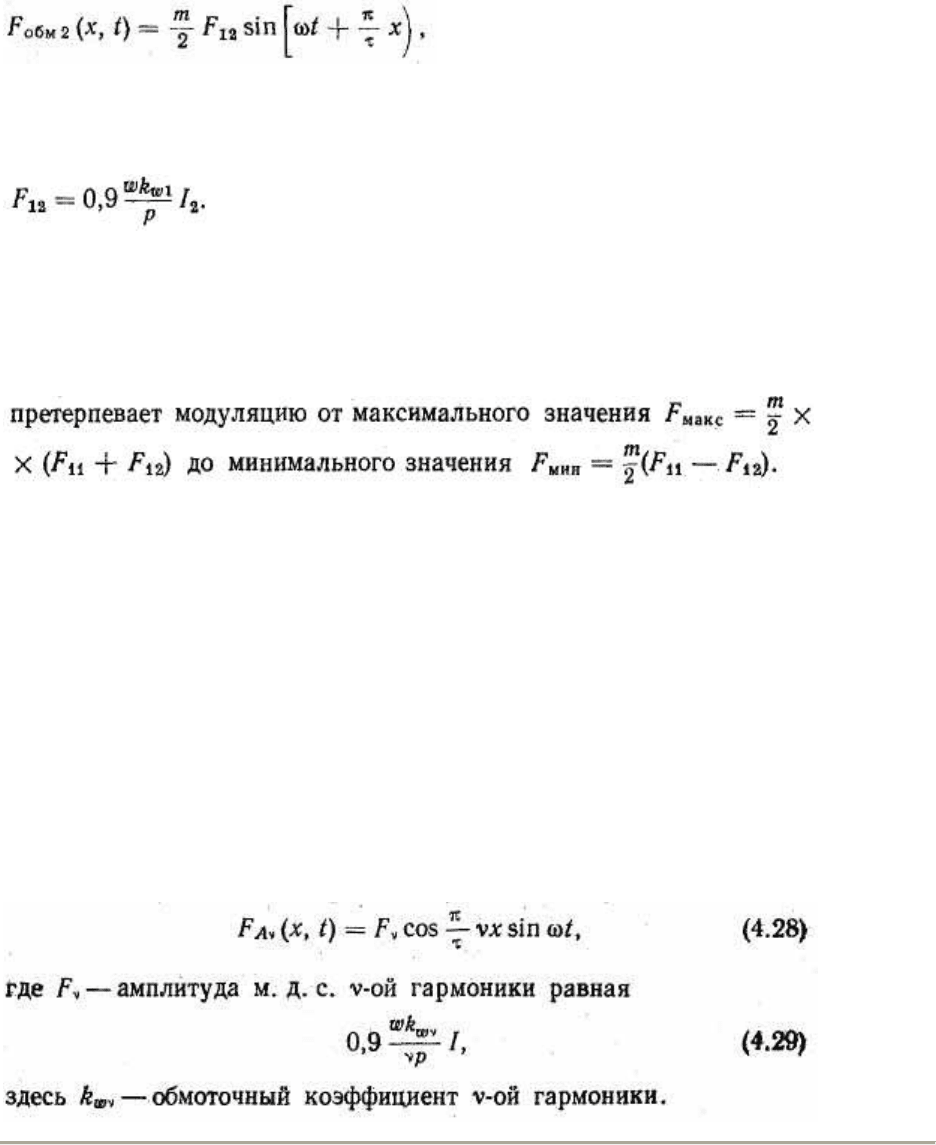

Высшие пространственные гармоники м. д. с. Анализируя формулу (4.13), видим, что,

помимо основной пространственной гармоники, м. д. с. сосредоточенной катушки имеет

также спектр высших пространственных гармоник. Магнитодвижущая сила синусной

обмотки может приближаться к синусоидальному распределению, однако в

действительности м. д. с. обмотки и в этом случае имеет высшие пространственные

гармоники. При симметричном питании трехфазной обмотки м. д. с. высших

пространственных гармоник (в частности третьей и ей кратных) не оказывают

существенного влияния на работу машины. При питании двухфазной обмотки, в

особенности в случае эллиптичности вращающегося поля основной гармоники, высшие

гармонические м. д. с. (в частности третья) могут оказать существенное влияние на работу

электрической машины. При прохождении синусоидального переменного тока (4.15) по

однофазной обмотке м. д. с. υ-ой пространственной гармоники с учетом (4.13) имеет

следующее выражение:

Магнитодвижущая сила υ-ой пространственной гармоники, согласно (4.28), представляет

собой косинусоиду, пространственный период которой меньвде основного соответственно

порядку гармони-ни, т. е. в υ раз (на рис. 4.21 показано распределение высших

пространственных гармоник, порядок которых равен трем и пяти, на рис. 4.22 показаны

пути потоков Ф

5

пятой пространственной гармоники). Все точки υ-ой пространственной

гармоники однофазной м. д. с, согласно формуле (4.28), сохраняя в пространстве

косинусоидальное расположение, изменяются во времени с частотой тока по закону

синуса. Магнитодвижущая сила υ-ой гармоники фазы В двухфазной обмотки с учетом

(4.18) равна

230