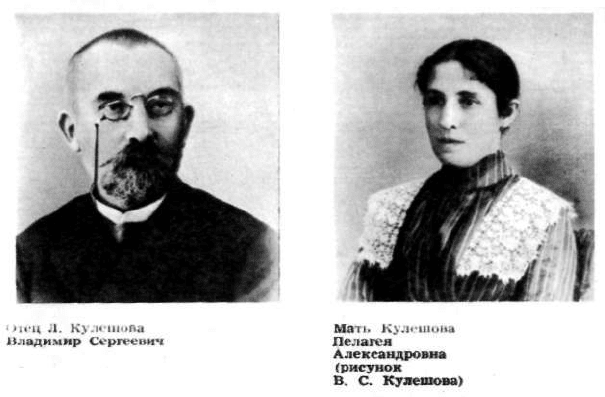

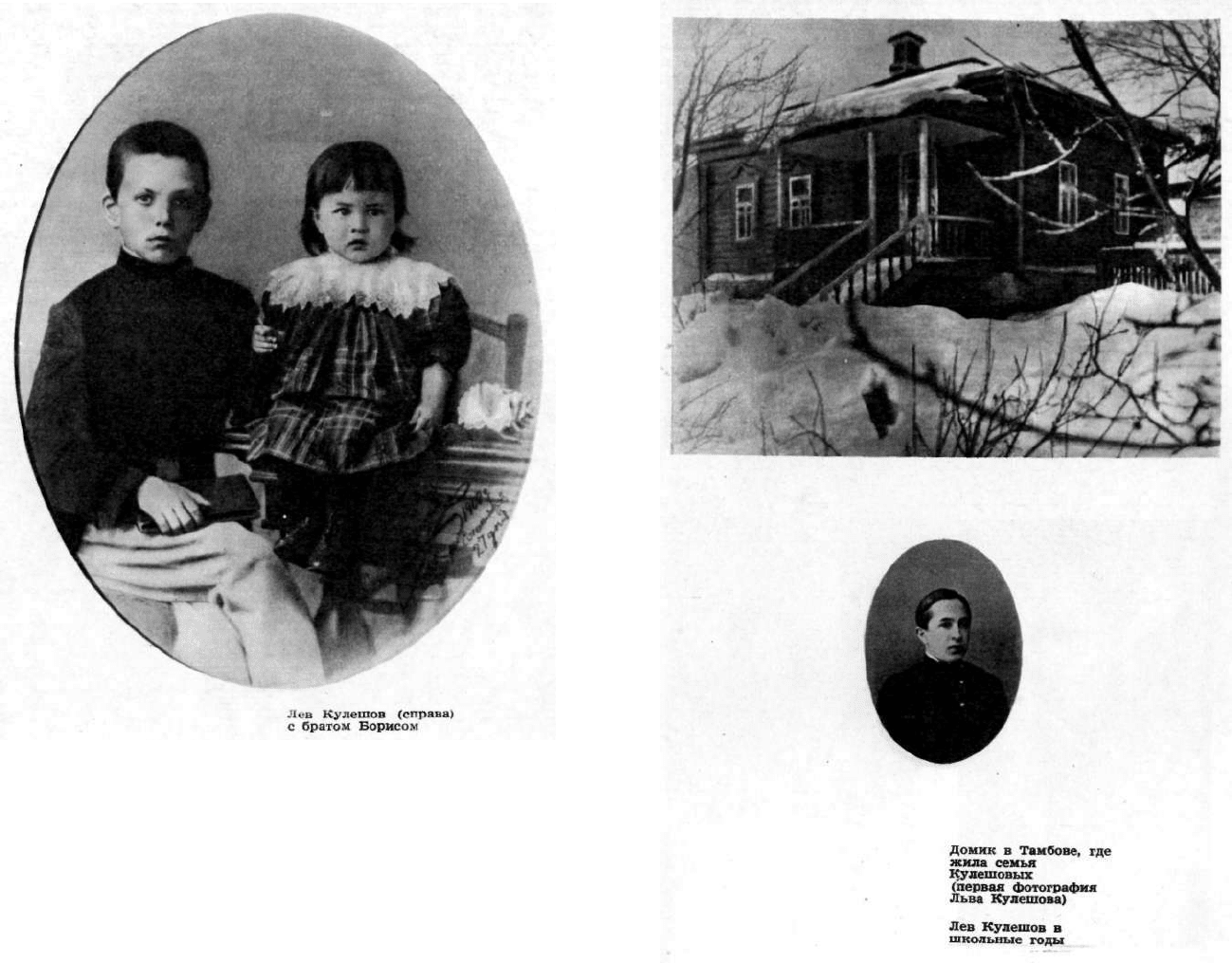

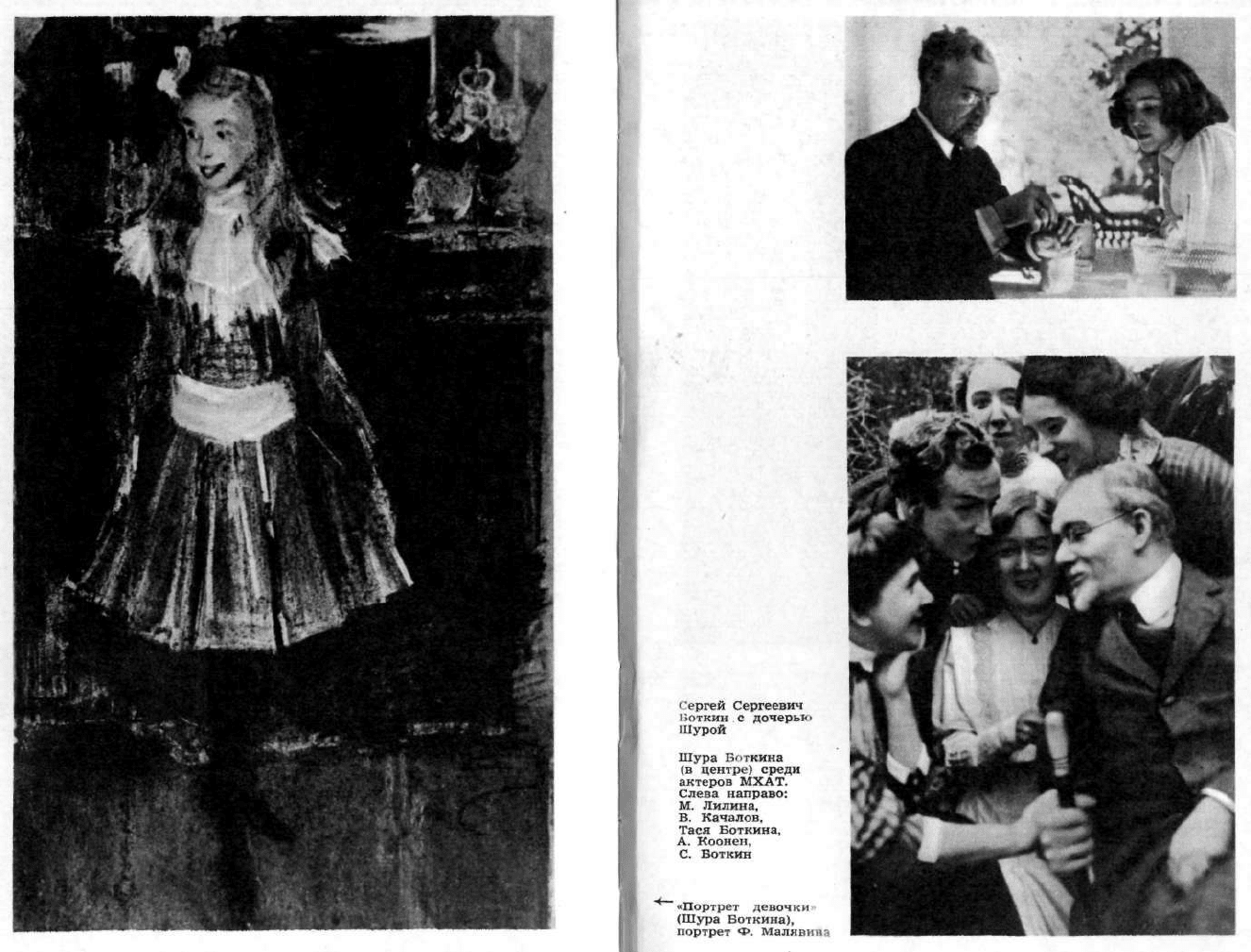

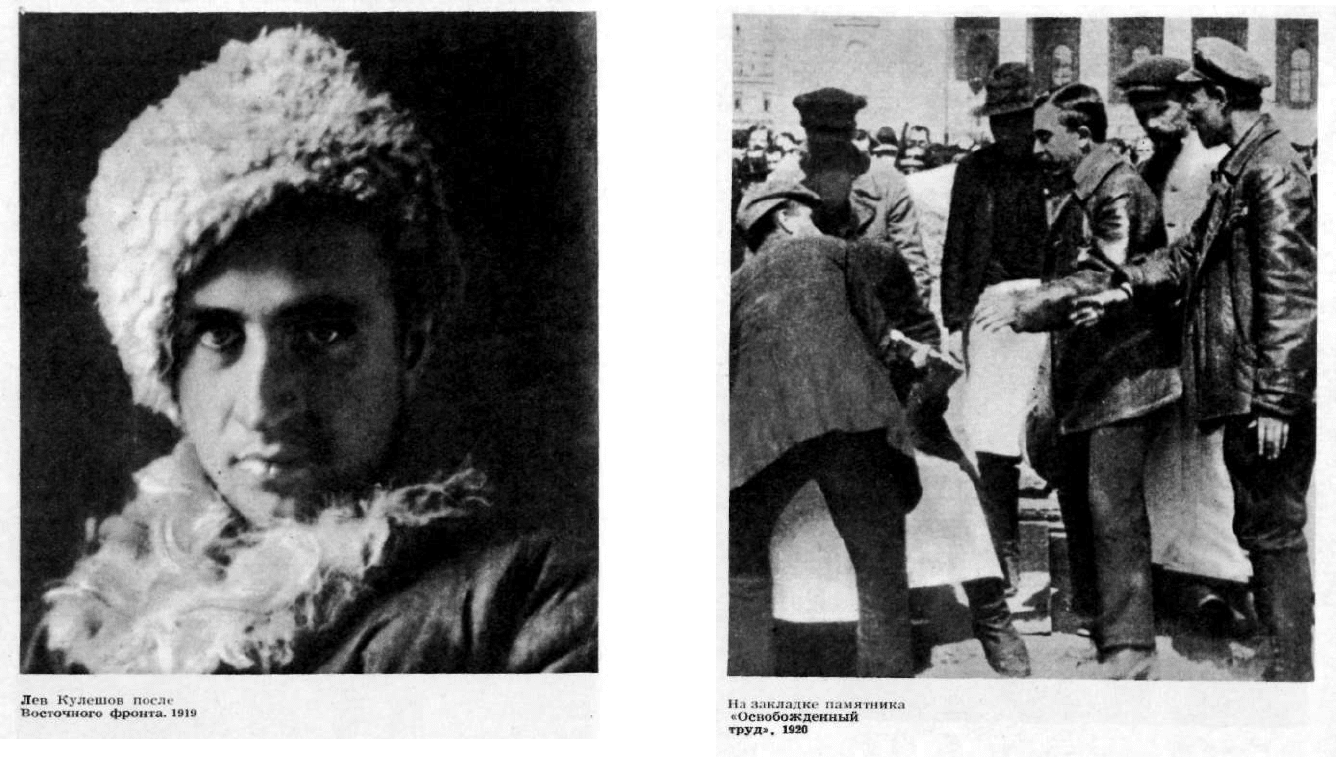

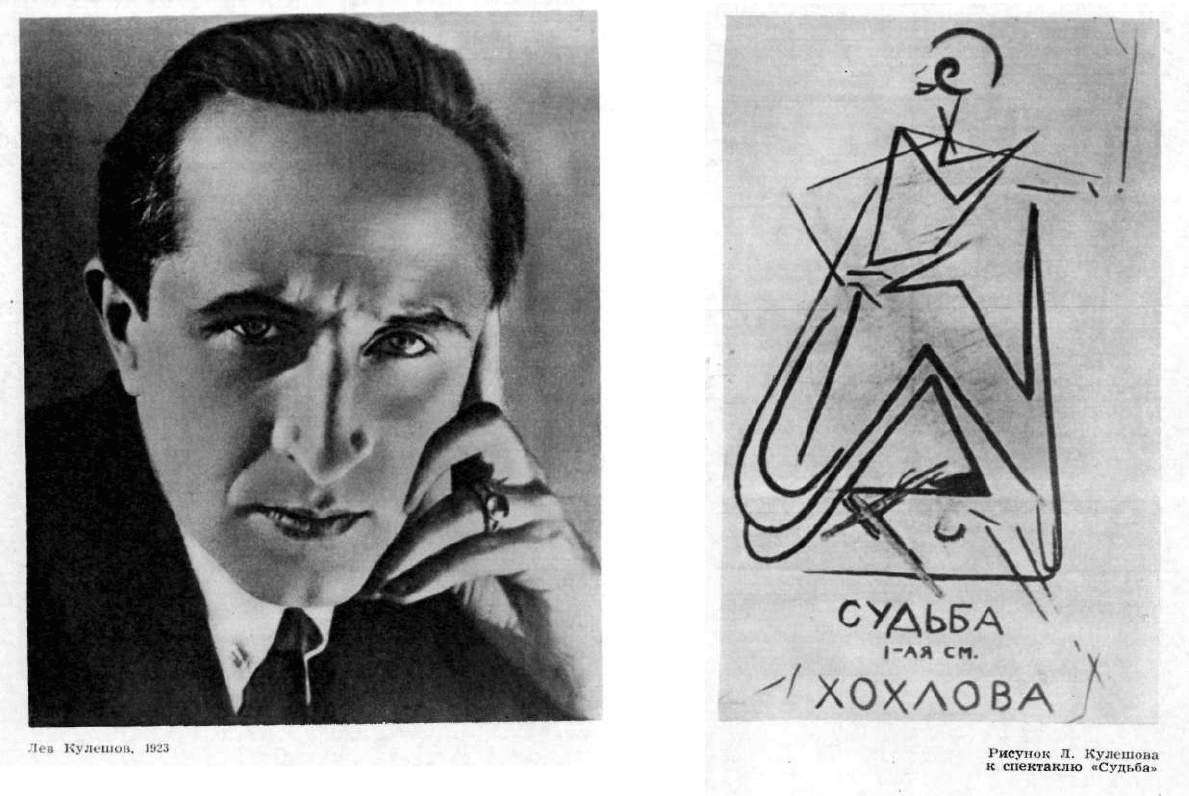

Кулешов Л. 50 лет в кино (1975)

Подождите немного. Документ загружается.

Поэтому стоит заново оценить по заслугам опыт Куле-

шова, который не только самоотверженными усилиями

преодолел тогдашнюю несовершенную технику, но и за-

ложил основы системы, принципиально противоположной

всем устоям капиталистического кинопроизводства.

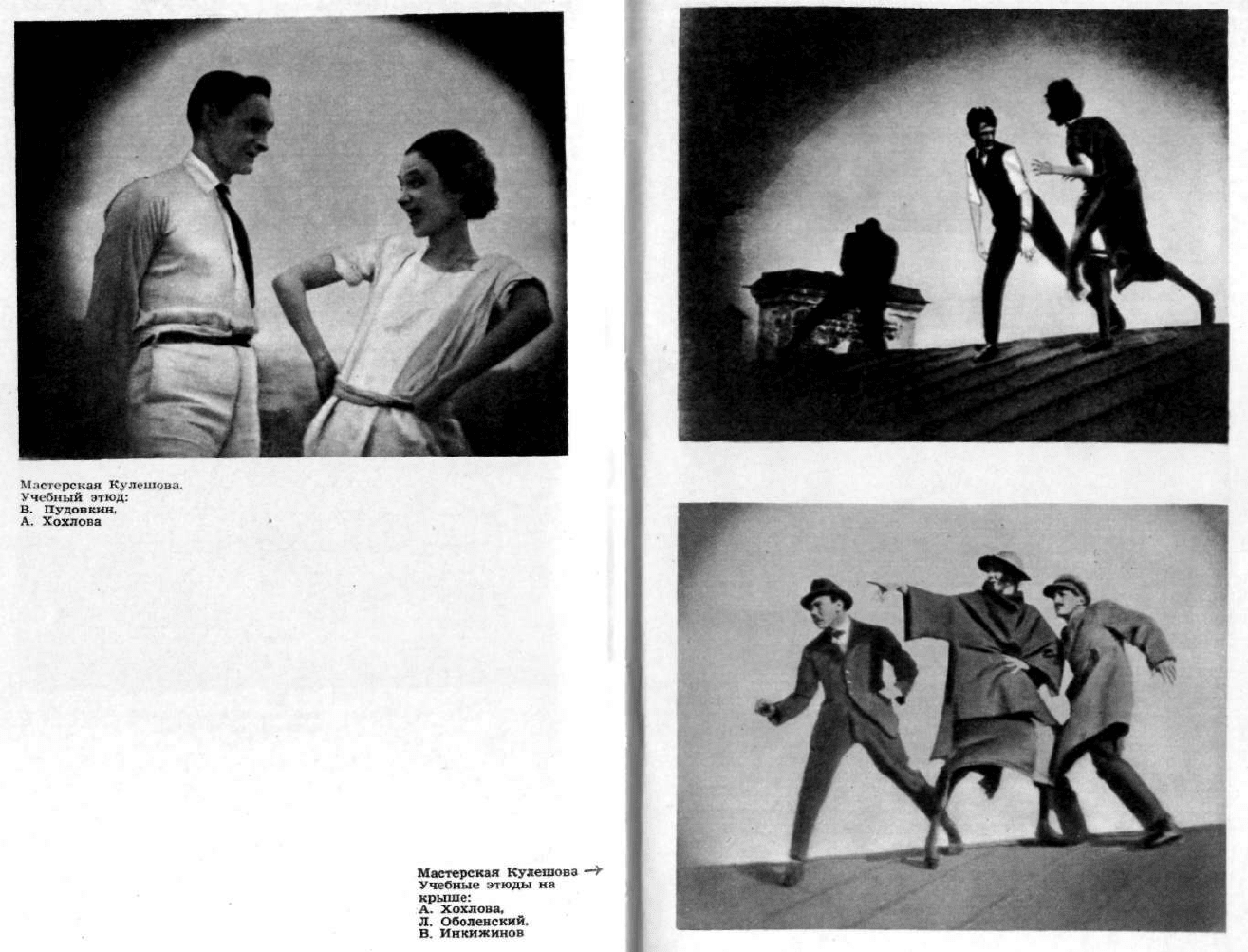

Он создал школу, коллектив единомышленников, объе-

диненных не только эстегическои верой, но и этическими

обязательствами, направленными к полной отдаче всех

сил любимому искусству. Стоит прочесть несколько стра-

ниц соавтора книги «50 лет в кино» А. Хохловой, повест-

вующих о том, с какой самозабвенной преданностью, в

каких условиях жесточайшей и добровольной самодис-

циплины, с каким вдохновением и энтузиазмом работали

они в те годы, чтобы в полной мере оценить подвижниче-

ство этой школы и ее вдохновителя Кулешова.

И в этом смысле советская кинематография все еще не

извлекла всех уроков из примера Кулешова. Ведь прин-

ципы, которые он заложил в своем коллективе,— это не

«групповщина», не элитарная «кастовость», а те самые

принципы коллективизма, которые невозможны ни при

какой другой системе, ни в каком другом государстве,

кроме советского, где художник, освобожденный от влас-

ти денежного мешка, может свободно экспериментиро-

вать, развивать и обогащать накопленный опыт.

Не только американская, но и вся западноевропейская

система обезлички творческих и технических работников

кино, находящихся во власти богатых, но безграмотных

и самодовольных продюсеров, противоположна принципу

добровольного творческого объединения единомышленни-

ков, творящих социалистическое искусство.

Ведь опыт советской кинематографии двадцатых го-

дов, во многом опирающийся на принципы, впервые вы-

двинутые Кулешовым, опыт по созданию творческих

коллективов, соревнующихся и в то же время помогаю-

щих друг другу, оказался плодотворным, и можно только

посетовать, что впоследствии он не получил дальнейшего

усовершенствования, уступив место некритическому пе-

реносу в наши условия некоторых элементов западной

методики организации производства.

Лишь в последние годы опыт формирования творчес-

ких объединений на студиях (к сожалению, еще не дове-

денный до совершенства) снова оживил и впитал в себя

славные традиции начинаний Кулешова.

В таком же, если не большем долгу находится сегод-

няшнее советское кино перед Кулешовым и в вопросе о

300

проведении предварительных репетиций, пропаганде ко-

торых он отдавал столько сил.

Метод этот имеет глубоко принципиальное значение и

не только в экономическом разрезе, хотя он является

весьма важным для государственного понимания эконо-

мики кинопроизводства: ведь система предварительных

репетиций, на которых так последовательно настаивал

Кулешов, действительно резко удешевляет стоимость са-

мого дорогого съемочного процесса.

Но еще более важно то, что, согласно методике Куле-

шова, центр тяжести творческого процесса переносится

на период, когда над художником еще не висит «дамок-

лов меч» сроков и сметы, когда он может спокойно про-

бовать и искать. Ясно, что такая методика позволяет рас-

ширить плацдарм творческих поисков, столь необходимых

для создания произведения подлинного искусства.

Я не говорю уже о том, что метод предварительных

репетиций наносит удар по всякому дилетантизму, по той

часто самодовольной любительщине и ремесленничеству,

которые, к сожалению, еще бытуют на наших студиях. Не

говорю, наконец, и о том, что этот метод является как бы

продолжением и закреплением традиций коллективного

творчества, заложенных еще Станиславским и Немирови-

чем-Данченко при основании Художественного театра.

Вот почему наряду с открытием «эффекта» монтажа

мы должны воздать должное Кулешову и за все осталь-

ные его новации, которые еще не оценены нами полной

мерой. А между тем в своей совокупности они и придают

его образу то значение, которое позволяет считать его

подлинным зачинателем того, что мы называем сегодня

культурой советской кинематографии.

Поэтому нельзя без внимания читать эту книгу, где

Кулешов и Александра Хохлова — не только верный со-

ратник режиссера, но и сама художник большого дарова-

ния и культуры — синхронно описывают свой творческий

и жизненный путь.

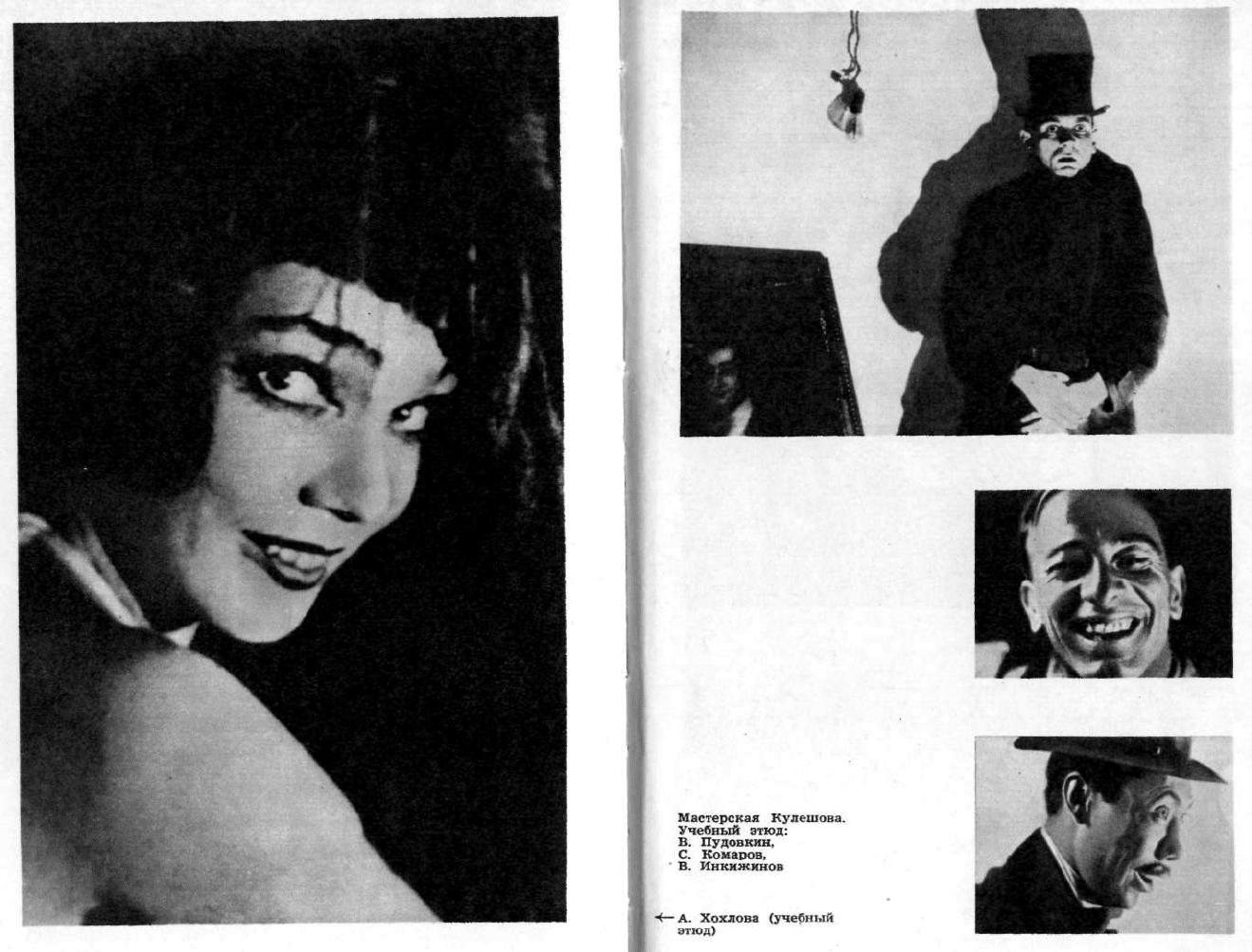

К сожалению, судьба Хохловой как актрисы типична

не только для нее одной. Схожие с ней по своей резко

нестандартной индивидуальности такие актрисы, как Се-

рафима Бирман, Юдифь Глизер, Фаина Раневская, также

не могут занести в свой репертуар завидное количество

ролей на театральных подмостках, а в кино лишь, может

быть, одна Раневская должна быть благодарна случаю,

позволившему ей в содружестве с Габриловичем и Ром-

301

мом создать одну из своих самых выдающихся трагико-

медийных ролей в фильме «Мечта».

Эти трудности своей актерской судьбы Александра

Хохлова как бы компенсировала своей плодотворной пе-

дагогической деятельностью, воспитав вместе с Кулешо-

вым несколько поколений советских кинематографистов.

И не зря в начале этих строк, продиктованных лю-

бовью и уважением к ушедшему от нас мастеру, я назвал

его чародеем-нигромантом. Сегодняшние ученики Куле-

шова выпуска ВГИКа 1968 года поздравили его словами,

к которым я могу только присоединиться:

«Лев Владимирович не похож на профессора. Споря,

он говорит, что может вслепую склеить целую часть филь-

ма. Сидя за рулем с закрытыми глазами, он предлагает

въехать в самые узкие ворота. Тоже на спор. Он приучает

и к искусству спорному. Он разбирает его не в рамках

установившихся ценностей, а возникающих заново, по-

стоянно... И мы любим его искусство. Мы любим его кни-

ги, фильмы, рисунки. Он не похож на профессора. Он, ско-

рее, мудрый волшебник, раздающий добро легко и весело.

Он добрый волшебник...»

ИЛЛЮСТРАЦИИ