Крюкова Т.Л., Сапоровская М.В. (ред.) Психология стресса и совладающего поведения. Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

— 281 —

На втором этапе мы изучали особенности совладающего поведения супругов из семей с разным

типом межпоколенных отношений. С этой целью нами был использован опросник «Супружеский ко-

пинг», разработанная М.Л. Боуман (1990), в адаптации Е.В. Куфтяк (2007, 2009). Достоверность по-

лученных данных обеспечивалась методами статистической обработки данных (пакет statistica 6.0).

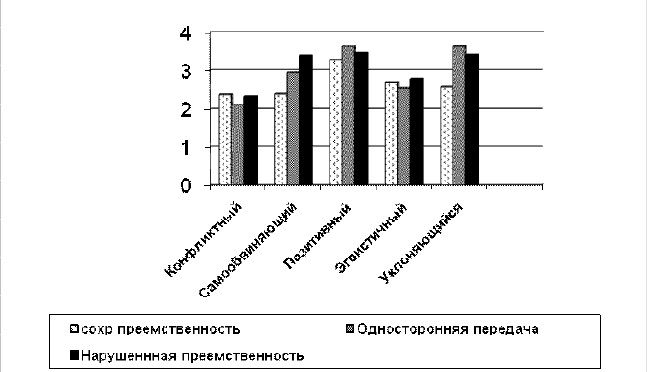

Рисунок 1

Особенности совладающего поведения в семьях с разным типом межпоколенных отношений

Проанализировав полученные данные по непараметрическому критерию Крускала-Уоллеса,

мы получили достоверно значимые различия в совладающем поведении супругов из семей с раз-

ным типом межпоколенных отношений по шкалам самообвиняющий стиль (h=32,00892, p=0,0000)

и уклоняющийся стиль (h=27,46793, p=0,0000) (Таблица 1, рисунок 1). В группе семей с «односто-h=27,46793, p=0,0000) (Таблица 1, рисунок 1). В группе семей с «односто-=27,46793, p=0,0000) (Таблица 1, рисунок 1). В группе семей с «односто-p=0,0000) (Таблица 1, рисунок 1). В группе семей с «односто-=0,0000) (Таблица 1, рисунок 1). В группе семей с «односто-

ронней передачей» в большей степени, чем в семьях других изучаемых групп, при столкновении с

трудностями супруги предпочитают уклоняющийся стиль совладающего поведения. Они пытаются

не думать о проблеме, говорят себе, что проблемы незначительны, выжидают время для решения

проблемы, отрицают, что что-то не так, или меняют тему разговора, когда супруг поднимает про-

блему. При этом сами не начинают первыми обсуждение проблемы с супругом.

В семьях с нарушенной преемственностью в большей степени, чем в семьях других изучаемых

групп, выражен самообвиняющий стиль совладания. Супруги в этих семьях, сталкиваясь с трудны-

ми жизненными ситуациями, чаще находятся в подавленном эмоциональном состоянии, впадают в

депрессию, испытывают беспокойство, чувствуют себя брошенными, обвиняют и жалеют себя.

Таким образом, мы видим, что супруги из семей с «односторонней передачей» и нарушенной

преемственностью чаще, чем супруги из семей с сохранной преемственностью проявляют несовла-

дание в ситуации столкновения с трудностями.

Полученные данные в очередной раз подчеркивают важность сохранения преемственности в

межпоколенных отношениях для успешного совладания с трудными жизненными ситуациями.

Литература

1. Крюкова Т.Л., Петрова Е.А.. Семейные ресурсы совладающего поведения: значение прародителей и

предков // Психология и практика: сб. науч. статей / Под ред. Крюковой Т.Л., Хазовой С.А. Кострома: КГУ им.

Н.А. Некрасова, 2006. С. 12-22.

2. Куфтяк Е. В. Адаптация опросника «Супружеский копинг» // Вестник СПбУ. Серия 12 (Социология

и Психология). Ч. i. Вып. 3. 2009. С. 246–253.

3. Куфтяк Е.В., Сизова М.А. Развитие семейного совладания и функциональности семьи. Монография.

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009.

COPING WITH DIFFICULTIES IN FAMILIES WITH DIFFERENT TyPE

OF RELATIONS BETWEEN GENERATIONS

M. Sizova

in article it is considered a transgenerations component of family integrity, results of research of

features coping with difculties in families with different type relations between generations (safe continuity,

«unilateral transfer», the broken continuity) are resulted. illustration 1, table1 2, the bibliography 3.

— 282 —

копинговые реакции УЧаСтников СУпрУжеСкого наСилия

А.И.Т ащёва

Россия, г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет

E-mail: annaivta@mail.ru

Приводятся результаты авторского эмпирического исследования супружеского насилия, в

частности – его копинговых реакций у 80 лиц от 20 до 45 лет с опытом насилия в родительских

семьях (основная группа) и без такового(контрольная группа). Библиогр. 9.

Проблема семейного, в частности, супружеского насилия не нова, но применительно к копин-

говому поведению она практически не рассматривается.

Насилие в семье (домашнее насилие) – это сознательная или неосознанная форма деструктив-

ного социального взаимодействия, отражающая общее неблагополучие в семье в целом и наруше-

ния в ценностно-нормативной сфере образующих ее индивидов, выражающаяся в систематическом

причинении непосредственного вреда кому-либо из членов семьи, в нанесении косвенного ущерба

всем ее членам (Минеева, 1999; Социальная работа, 2007).

Исследование проблемы семейного насилия затруднено социально-психологическими ха-

рактеристиками семьи как малой группы: феноменология семьи, в том числе и насилие в семье, в

целом является закрытой и интимной проблематикой уже потому, что она в массовом сознании и

в сознании отдельного человека напрямую связывается с социальной успешностью личности и ее

востребованностью. Супружеское насилие многие люди представляют как проявление выраженной

дисфункциональности, поэтому многие полагают, что сам факт заявления о домашнем насилии яв-

ляется признаком семейного неблагополучия и, следовательно, – признаком семейной несостоятель-

ности человека.

В семьях с патриархальной моделью отношений глава семьи имеет неограниченную власть

над жизнью и поведением домочадцев, а их право на защиту своей физической неприкосновенности

и достоинства до сих пор не признается обществом. Традиции предписывают возможность приме-

нения средства принуждения и наказания в воспитании детей и женщин. Многие виды насилия и

сейчас считаются частным делом семьи, а вмешательство в них – нарушением прав личности (Вро-

но, 1998; Ильина, 1998; Тащёва, 2002; Тащёва, Зелинская, 2005).

Проблема домашнего насилия интернациональна; только в России ежегодно совершается до

979 тысяч «родственных» преступлений. В 81,0% случаев жертвой становятся женщины, в 16,6% –

старики и в 2,1% – дети (Тащёва, 1995, 1996, 1998, 2002).

Исследователи называют следующие виды семейного насилия: физическое, сексуальное, пре-

небрежение, психологическое, интеллектуальное и экономическое. Виды супружеского насилия ча-

сто сочетаются, а опыт жертв и «насильников» в семье многомерен и мультимодален, то есть любая

жертва переживает «много насилий сразу» и насильник оказывает сочетанное, множественное воз-

действие на членов семьи (Тащёва, 1995, 1996, 1998, 2002).

Специфично супружеское насилие в алкогольных семьях (Тащёва, Зелинская, 2005 и др.). По

мнению авторов, риск стать жертвой семейного насилия увеличивается у людей, которым свой-

ственны вспышки раздражения, ненадежность, ощущение постоянной опасности, потребность в

поддержании стабильности окружения. Если названные особенности сочетаются со злоупотребле-

нием алкоголем, то паттерн «семейного страдальца» становится классическим.

Нами было предпринято эмпирическое изучение насилия в семьях г.Ростова-на-Дону: опро-

шено 80 граждан в возрасте от 20 до 45 лет, разных профессий; из них 34,0% мужчин и 66,0% жен-

щин. Респондентами стали лица, испытавшие насилие в родительских семьях в различных формах

(основная группа – 40 человек), и не имевшие подобного опыта (контрольная группа – 40 человек).

Методы исследования: тесты С.Розенцвейга, Басса-Дарки и опросник А.И.Тащёвой на ис-

следование насилия в семье. Статистическая обработка результатов осуществлялась при помощи

пакета Статграф (3.0) с использованием коэффициента корреляции Браве-Пирсона /r/ при уровне

достоверности p<0,05.

Респонденты основной группы включены в акты насилия в собственных семьях в качестве

жертв (62,5%), «насильников» (25,0%) и свидетелей (12,5%). Женщины в 55,0% случаев станови-

лись жертвами, а мужчины в 74,8% – «насильниками». Респонденты же контрольной группы в их

семьях чаще играют роль свидетелей насилия (47,5%), чем «насильников» (25,0%).

Исследование выявило существенные различия в паттернах реагирования на насилие в зависи-

мости от степени включенности респондентов в насильственное взаимодействие (см. Таблицу 1).

© А.И.Т ащёва, 2010

— 283 —

Таблица 1

Паттерны реагирования на супружеское насилие /в %/

№№

Паттерны реагирования

на супружеское насилие

Группы

Всего

основная группа контрольная группа

1 «Плохое самочувствие» 18,9 71,3 53,8 7,1 11,3 1,3 183,7

2 «Попытка испра-вить

ситуацию»

19,7 35,9 0,4 24 40,7 1,3 122

3 «Излить душу» — 63,5 17,9 1,2 38,4 0,8 121,8

4 «Чем-нибудь отвлечься» 17,1 13,8 17,1 3,8 19,4 27,2 98,4

5 «Ответное нападение» 60,3 0,5 — 15,3 1,3 — 77,4

6 «Без изменений» — 27,1 13,8 3,5 11 7,1 62,5

Итого 116 212,1 103 54,9 122,1 57,7 665,8

Примечание: респонденты могли указывать одновременно несколько вариантов ответа, поэтому сумма

превышает 100% .

Из Таблицы 1 видно, что «насильники» из основной группы в ситуации насилия чаще пред-

почитают реагировать ответными агрессивными действиями (60,3%), а насильники из контрольной

группы стараются прежде всего исправить ситуацию (24,0%). У тех и других наблюдается плохое

самочувствие (соответственно 18,9% и 7,1%). Разговаривают «по душам» с кем-нибудь лишь 1,2%

«насильников» из контрольной группы.

Жертвы из основной группы чаще реагируют на насилие плохим самочувствием (71,3%); ищут

(вне семьи) понимающего собеседника, готового их выслушать (63,5%); пытаются исправить ситуа-

цию (35,9%); занимают выжидательную позицию («без изменений») (27,1%). Жертвы из контроль-

ной группы в большинстве случаев пытаются исправить ситуацию (40,7%), «испытывают острую

потребность излить душу» (38,4%), «чем-нибудь отвлечься» (19,4%). И те, и другие редко проявля-

ют агрессивные реакции в ответ на насилие (соответственно 0,5% и 1,3%).

Свидетели насилия в обеих группах в основном предпочитают не вмешиваться в происходя-

щее («ответное нападение») (по 0%); лишь 0,4% респондентов из основной и 1,3% – из контрольной

групп пытаются исправить ситуацию. У них наблюдаются реакции «плохого самочувствия» (соот-

ветственно 53,8% и 21,3%), «чем-нибудь отвлечься» (17,1% и 27,2%).

Выявлены прямо пропорциональные зависимости между поведением «насильника» и пове-

дением «жертвы» в акте семейного насилия: если насильник упрекает, придирается, издевается, то

жертва статистически достоверно чаще отвечает «плохим самочувствием» (r=0,5713); на угрозы на-r=0,5713); на угрозы на-=0,5713); на угрозы на-

сильника жертва скорее реагирует нападением (r=0,6955).

В агрессивном акте «насильников» обеих групп больше всего задевает, обижает «вынужден-

ность» этой меры (51,0%), собственное неумение сдерживаться и вовремя останавливаться (32,1%);

а жертвы подобные же чувства испытывают от того, что унижают их достоинство; от собственного

бессилия, от отсутствия возможности «дать сдачи», от морального угнетения, от несправедливости

обидчика (74,2%); свидетели насилия отмечают, что наблюдаемое оставляет «неприятный осадок в

душе» (67,5%).

Однако 74,9% участников актов насилия («насильники», жертвы, свидетели насилия) явно

смущаются ненормальностью, постыдностью самой ситуации насилия.

Результаты проведенного исследования дополняют существующие взгляды на проблему и мо-

гут быть полезны профессиональным психологам, оказывающим психологическую помощь жерт-

вам супружеского насилия; для выявления факторов риска семейного насилия; в психологической

коррекции данного явления и его профилактики, а также – специалистам, занимающимся подготов-

кой людей различных возрастов к семейной жизни.

Литература

1. Билинкис А.А. Анализ проблем женщин, обращающихся в службу «телефон доверия» //Психологический

журнал. 1997. Т.18. №4. С. 85-90.

2. Вроно Е.М. Внутрисемейное насилие и детские суициды //Семейная психология и семейная

психотерапия. 1998. №4. С.94-96.

— 284 —

3. Ильина С.В. Влияние пережитого в детстве насилия на возникновение личностных расстройств //

Вопросы психологии. 1998. №6. С. 65-74.

4. Минеева О.А. Работа с семьей в условиях ПМС-центра по поводу жестокого обращения с детьми //

Семейная психология и семейная психотерапия. 1999. №1. С. 78-90.

5. Социальная работа: Словарь-справочник /Под ред. В.И. Филоненко. М.: «Контур», 2007. 452 с.

6. Тащёва А.И. Насилие в современной американской семье /Толерантность и терпимость против насилия

в обществе и семье. М., 1995. С. 111-116.

7. Тащёва А.И. Потребность семьи в психологической помощи при переживании утраты в ситуации развода/

Антология тяжелых переживаний: социально-психологическая помощь. М.: Изд-во МГПУ, 2002. С. 39-59.

8. Тащёва А.И. Сексуальные оскорбления в современной американской семье //Психологический вестник

РГУ. Вып.1. Ч. 2. 1996. С.37-51.

9. Тащёва А.И. Семейное насилие как поведенческое проявление агрессии// Серийные убийства и

социальная агрессия. Тезисы докладов. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998. С. 224-226.

COPyING REACTIONS OF PARTICIPANTS OF SPOUSAL ASSAULT

A. Taschova

the author represented her results of empirical research of spousal assault, in particular copying

reactions of 80 persons aged from 20 till 45 both who had an experience of violence in parental families

(the basic group) and who did not have (the control group).

проблема раЗвития жиЗнеСтойкоСти У детей

в процеССе Семейного воСпитания

А.Н. Фоминова

Россия, г.Москва, Московский педагогический государственный университет

e-mail: afominova@list.ru

В статье рассматривается вопрос о влиянии социальной фрустрированности матерей на

некоторые аспекты их взаимодействия с детьми. Данная проблема связана с возможностью и

способностью родителя развивать в ребенке такую интегральную личностную характеристику

как жизнестойкость. Библиогр. 4.

Социальная и экономическая ситуация в современном мире, связанная с увеличением источни-

ков стресса, откладывает свой отпечаток на психическое состояние человека: увеличивается коли-

чество людей в состоянии эмоционального неблагополучия: тревожного расстройства, депрессии.

Однако, высокая адаптационная способность человека, связанная не только с гомеостатическими

процессами, способствующими приспособлению к окружающей среде, но и с выраженными по-

требностями в самореализации, преобразующей деятельности, позволяет оптимистично смотреть

на процесс жизни человека в постиндустриальном обществе.

В современной психологии работы, связанные с осмыслением личностных характеристик, от-

ветственных за успешную адаптацию и совладание с жизненными трудностями, обращены к таким

понятиям, как личностный адаптационный потенциал (А.Г. Маклаков), субъектность (С.Л. Рубин-

штейн, К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский и др.), личностный потенци-

ал (Д.А. Леонтьев). Последнее время активно используется такое понятие, как «жизнестойкость».

Термин hardiness, введенный С. Мадди, с английского переводится как «крепость, выносливость»,

Д.А. Леонтьев предложил обозначать как «жизнестойкость». Концепция жизнестойкости изучается

в тесной связи с проблемами совладания со стрессом. С.Мадди рассматривал hardiness как устой-

чивость личности к жизненным трудностям, возникающим, прежде всего, в результате взаимодей-

ствия с миром. Д.А. Леонтьев и Е.И. Рассказова указывают, что жизнестойкость понимается как

система убеждений человека о себе, мире, отношениях с миром (Леонтьев, Рассказова, 2006). Это

убежденность в том, что происходящие события и участие в них человека дает ему шанс найти

для себя что-то важное и интересное; убежденность в наличии причинно-следственных связей между

действиями человека и результатами; убежденность в том, что развитие личности человека связано как

с позитивным, так и с негативным опытом.

Компоненты жизнестойкости развиваются в детстве и отчасти в подростковом возрасте, хотя

их можно развить и позднее. Их развитие главным образом зависит от отношений родителей с ре-

© А.Н. Фоминова, 2010

— 285 —

бенком. Возникает очень значимый вопрос о возможности и способности родителей развивать у

своего ребенка жизнестойкость.

Детско-родительские отношения обусловливаются не только построением непосредственного

взаимодействия конкретного родителя с конкретным ребенком, со всеми их индивидуальными осо-

бенностями, но и определенным образом жизни семьи, влиянием общества. Жизнестойкость чело-

века как психическое образование является противоположностью такому состоянию и личностной

характеристике, как беспомощность, которое также может быть развито в человеке при определен-

ных условиях воспитания, при определенных условиях функционирования общества.

Насколько внешние неблагоприятные факторы, будут влиять на взаимодействие матери и ре-

бенка, во многом будет обусловлено личностной зрелостью женщины. В качестве основной характе-

ристики личностной зрелости можно назвать способность человека вести себя независимо от непо-

средственно воздействующих на него обстоятельств (и даже вопреки им), руководствуясь при этом

собственными, сознательно поставленными целями. Возникновение такой способности обусловли-

вает активный, а не реактивный характер поведения человека (Божович, 1997). Личностная зрелость

родителя отражается на формировании его стиля родительского взаимодействия с ребенком.

В контексте изучения развития жизнестойкости детей в процессе семейного воспитания доста-

точно важным оказался вопрос о роли социальной фрустрированности родителей в их взаимоотноше-

ниях с ребенком. Целью нашего исследования было выявление взаимосвязи стиля детско-родительских

отношений и уровня социальной фрустрированности матери. В исследовании участвовало 40 женщин

23-42 лет, имеющих детей-дошкольников. Использовались следующие методики:

Методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана (модифика-

ция В. В. Бойко), «Опросник для исследования эмоциональной стороны детско-родительского взаи-

модействия» (Захарова, 1997), «Тест-опросник родительского отношения» (Варга, Столин, 1993).

Было выявлено, что с повышением социальной фрустрированности у матерей усиливается

стремление к тотальному контролю над своим ребёнком (r=0,318, p<0,05); развивается тревожное

ожидание проявления неприспособленности, неуспешности своего ребенка (r=0,365, p<0,05).

Повышение уровня социальной фрустрированности матерей сопровождается снижением эмо-

циональной чувствительности во взаимодействии с ребенком (r= – 0,406, p<0,05), снижением соб-<0,05), снижением соб-

ственной значимости в роли родителя (r= -0,342, p<0,05), что может являться дополнительным «со-<0,05), что может являться дополнительным «со-

циальным фрустратором», а также обоснованием самоустранения от процесса воспитания.

Можно отметить, что с повышением уровня социальной фрустрированности у матерей наряду

с усиление контроля над поведением своего ребенка происходит снижение способности его эмо-

ционального восприятия; снижается общая способность воздействовать на состояние и поведение

своего ребенка, увеличивается ожидание неуспеха ребенка в выполнении им социальных ролей,

усиливается непринятие себя как родителя.

Социальная фрустрированность матери вызывает ее фрустрированность как родителя, это не

может не отразиться на особенностях ее взаимодействия с ребенком, на развитии личностных ка-

честв ребенка, прежде всего, связанных со страхом перед неудачей, эмоциональной зависимостью.

В свою очередь, проявление беспомощности ребенка в определенных жизненных ситуациях, может

способствовать усилению состояния фрустрации матери.

В предыдущих исследованиях (Фоминова, 2000; Фоминова, 2001) нами было показано, что

именно родители детей, испытывающих эмоциональный дискомфорт в первом классе, значитель-

но чаще (р < 0,01) ориентировались на тип отношений «авторитарная гиперсоциализация» и «ма-

ленький неудачник», чем родители условно эмоционально благополучных детей – первоклассников.

Также были получены достоверные различия между показателями этих групп родителей по таким

характеристикам взаимодействия с детьми, как безусловное принятие (р < 0,01); отношение к себе

как к родителю (р < 0,01); преобладание эмоционально положительного фона взаимодействия (р <

0,05); стремление к телесному контакту (р < 0,01); оказание эмоциональной поддержки (р < 0,05);

умение воздействовать на состояние ребенка (р < 0,01).

Надо учесть, что именно приход в школу является тем периодом, когда впервые ребенок начи-

нает наиболее активно проявлять свои способности по совладанию с трудными ситуациями в учебе

и общении, начинает проявлять свою жизнестойкость.

Однако внутренняя напряженность и внешняя требовательность родителя могут помешать ре-

бенку установить доверительные отношения к самому себе и окружающей действительности. По

данным нашего исследования 93% родителей хотят, чтобы ребенок добился того, чего они не достигли

и, можно предположить, что в результате несоответствия желаемого и действительного, возникают

такие чувства к ребенку, как стыд за его способности перед знакомыми (35%), раздражение (42%).

— 286 —

Развитие жизнестойкости ребенка, связанное с его позитивным самовосприятием, испытани-

ем чувства включенности и причастности к значимым событиям жизни, убежденностью в подкон-

трольности собственной жизни, пониманием значимости новых начинаний, во многом определяет-

ся преодолением родителем чувства социальной фрустрированности, мешающего отнестись как к

самоценности к своему ребенку и к себе самому.

Литература

1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. М., Воронеж, 1997.

2. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. М.: Смысл, 2006. 63 с.

3. Ребенок и родитель: взаимные переживания по поводу школы. Педагогическое обозрение. 2000. № 4.

С. 53-57.

4. Фоминова А.Н. Исследование взаимосвязи школьной тревожности детей младшего школьного

возраста и особенностей детско-родительских отношений. Психология психических состояний: Сб. статей.

Вып. 3. Казань: Изд-во «Центр инновационных технологий», 2001. С. 201-214.

THE PROBLEM OF DEVELOPMENT IN CHILDREN HAUDINESS IN THE PROCESS

OF FAMILy EDUCATION

A. Fominova

this article discusses the impact of social frustration mothers on some aspects of their interactions

with children. this issue is related to the possibility and ability of parents to develop in the child such an

integrated personality characteristics as vitality.

лиЧная беЗопаСноСть и ее пСиХологиЧеСкие приЗнаки

Н.Е. Харламенкова

Россия, г. Москва, Институт психологии Российской академии наук

e-mail: nataly.kharlamenkova@gmail.com

Анализируется проблема личной безопасности, которая в раннем возрасте обеспечивается

матерью и отцом. Отмечается, что признаки личной безопасности могут варьировать от возрас-

та к возрасту, однако такой ключевой конструкт как защита сохраняет свою устойчивость. Про-

водится эмпирическое исследование социальных представлений о личной безопасности, делаются

выводы об их амбивалентности. Библиогр. 9.

В истории психологии личности достаточно примеров целевого изучения проблемы потребности

в безопасности и потребности в самосохранении как базовых влечений человека (З. Фрейд, К. Хорни,

Э. Эриксон, А. Маслоу и др.). Ведущую роль в процессе поддержания чувства безопасности на ранних

стадиях развития ребенка играет мать, которая, используя различные приемы коммуникации, поддержи-

вает и развивает у него ощущение внутреннего благополучия. Можно предположить, что такие условия

связаны с обеспечением физического комфорта, а также с поддержанием диалога с ребенком, в ходе

которого ему передается любовь, нежность, внимание взрослого. Однако активность матери в реализа-

ции целей безопасности ребенка гораздо более структурирована и интенсивна, чем это предполагается

теоретически. Согласно Ф. Дольто ребенок нуждается в «символической матери», которая не просто

ухаживает за ребенком, а предлагает ему новые средства – сублимацию в ситуации наложения запрета на

влечения, которые расширяют возможности ребенка, открывают ему социальный мир (Дольто, 2006).

Современные работы по проблеме безопасности личности касаются широкого круга вопросов,

среди которых, безусловно, выделяется влияние не только матери, но и отца, а также обоих роди-

телей как супружеской пары (dickstein, 1999; schwebel, brezausek, 2007; szapocznik, prado, 2007;

morrongiello, corbett, bellissimo, 2008). В связи с этим можно утверждать, что ощущение личной

безопасности зависит от целого ряда внешних факторов (степени трудности ситуации, длительности

воздействия стрессоров, значимости последствий совладания с проблемной ситуацией, возможно-

сти/невозможности обращения за помощью и др.), а также от внутренних условий, опосредствую-

щих отношение личности к трудной ситуации. Ранние детско-родительские отношения определяют

стабильность переживания личностью чувства безопасности, устойчивость которого до некоторой

степени независима от типа ситуации.

Следует предположить, что психологические признаки личной безопасности варьируют от воз-

раста к возрасту. По-видимому, можно выделить и универсальные характеристики безопасности, ко-

© Н.Е. Харламенкова, 2010

— 287 —

торые являются инвариантами. Однако это предположение в действительности является лишь гипо-

тезой, которую следует проверять в ходе специально организованного эмпирического исследования.

Согласно Дж. Боулби (2003) чувство безопасности достигается посредством установления надежной

привязанности между родителями и детьми. S. Goldberg, j. E. Grusec, and j. m. jenkins (1999) показали,

что центральным конструктом привязанности является защита, которая по–существу и обеспечивает

личную безопасность ребенка. Понимание привязанности как защиты разделяется и другими авторами,

которые считают, что защита должна рассматриваться не в общем виде, например, в таком как «хоро-

шее родительство», но изучаться дифференцированно (isabella, 1999). Дифференцированный подход к

привязанности как к защите предполагает выделять в ней отдельные характеристики – любовь и дове-

рие (love and condence). По мнению macdonald k. (1999) эти два конструкта являются независимыми

системами, выполняют разные функции, сопровождаются разными эмоциональными переживаниями.

Чувство защищенности как психологическая характеристика безопасности является типичной не

только для маленького ребенка, но и для взрослого. Для определения признаков личной безопасности

было проведено эмпирическое исследование социальных представлений о личной безопасности. В нем

принимали участие испытуемые 19–20 лет (n=50 чел.), которым задавался вопрос о признаках личной

безопасности и причинах ее нарушения. Все выделенные характеристики (n=214) были объединены

в группы. Результаты показали, что безопасность действительно рассматривается респондентами как

защищенность, которая представлена как 1) физическая безопасность (здоровье), 2) территориальная

безопасность (защита жилища, неприкосновенность), 3) моральная безопасность (снижение угрозы воз-

никновения нравственных конфликтов), 3) душевная безопасность (отсутствие запретов на собственное

мнение). Одновременно с характеристикой личной безопасности в терминах «защиты», были выделены

такие позитивные признаки безопасности как «автономность», «профессиональная компетентность»,

«свобода решений, передвижения», «комфорт». Несмотря на наличие амбивалентных характеристик

личной безопасности, негативные признаки назывались чаще (80% всех высказываний).

Среди причин нарушения безопасности чаще всего назывались причины внешнего характе-

ра: 1) физические (загрязнение атмосферы, терроризм), 2) социальные (неприятный, авторитарный,

компетентный человек), 3) юридические (законы, ограничивающие свободу) и реже внутренние

причины: 1) физические (алкогольное опьянение, курение, усталость), 2) психологические (душев-

ные болезни, беспомощность, забывчивость, упрямство, импульсивность и др.). Анализ результатов

показал, что респонденты 19–20 лет связывают личную безопасность и ее нарушения с внешними

факторами, практически не учитывая собственные возможности. По количеству высказываний за-

щита как проявление личной безопасности значительно превосходит ее противоположную оцен-

ку – свободу. Важно подчеркнуть, что в высказываниях респондентов отсутствуют такие признаки

безопасности как «надежный отец» и «любящая мать», однако зависимость юношей/девушек от ав-

торитетных фигур косвенно прослеживается. Из этого следует, что личная безопасность в этом воз-

расте определяется в терминах «защиты», которая трактуется амбивалентно, а именно как «защита от

кого-то» и, одновременно, как «защита кем-то». В представлениях о личной безопасности просматри-

ваются признаки организации личностной идентичности и ее суверенности (С.К. Нартова-Бочавер),

которые пока лишь в тенденции определяют внутреннюю детерминацию переживания человеком себя

как аутентичной личности.

Литература

Боулби Дж. 1. Привязанность. М.: Гардарики, 2003.

Дольто Ф.2. Бессознательный образ тела. Ижевск: ИД «erGo», 2006.

Dickstein S.3. condence in protection: a developmental psychopathology perspective // journal of Family

psychology. Vol. 13(4). dec 1999. p. 484-487.

Goldberg S., Grusec J. E., Jenkins J. M.4. condence in protection: arguments for a narrow denition of

attachment // journal of Family psychology. Vol. 13(4). dec 1999. p. 475-483.

Isabella R.A.5. condence in protection: comment on Goldberg et al. (1999) // journal of Family psychology.

Vol. 13(4). dec 1999. p. 501-503.

MacDonald K.6. love and condence in protection as two independent systems underlying intimate

relationships // journal of Family psychology. Vol. 13(4). dec 1999. p. 492-495.

Morrongiello B. A., Corbett M., Bellissimo A.7. do as i say, not as i do”: Family inuences on children’s safety

and risk behaviors // health psychology. Vol. 27(4), jul 2008. p. 498-503.

Schwebel D. C., Brezausek C. M.8. Father transitions in the household and young children‘s injury risk //

psychology of men & masculinity. Vol. 8(3). jul 2007.p. 173-184.

Szapocznik J., Prado G9. . negative effects on family functioning from psychosocial treatments: a

recommendation for expanded safety monitoring // journal of Family psychology. Vol. 21(3). sep 2007. p. 468-478.

— 288 —

PERSONAL SAFETy AND ITS PSyCHOLOGICAL ATTRIBUTES

N. Kharlamenkova

the problem of personal safety, supported by mother and father, is analyzed. it is shown, that personal

safety is modied in dependence of age, but such key construct as protection is remained as invariant.

the empirical study of social representations of personal safety is conducted. the conclusion about the

ambivalent character of social representations is made.

домаШнее наСилие

как Фактор раЗвития Социально-СтреССовыХ раССтройСтв

И.Н. Хмарук, Е.А. Золотилова

Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный медицинский университет,

Областной центр социальной помощи семье и детям

e-mail: ihmaruk@mail.ru

Статья посвящена проблеме домашнего насилия и ведущей роли внутрисемейной психотрав-

матизации в возникновении социально-стрессовых расстройств. Приведены данные Ростовской

области по практике обращения пострадавших женщин. Обобщен опыт ряда исследований по про-

блемам оказания помощи жертвам насилия. Библиогр. 6.

Проблема домашнего насилия – это комплексная социальная проблема, решение которой за-

висит от социальной политики государства в данной сфере, от взаимодействия государственных

структур и учреждений, призванных решать эту проблему, от своевременности оказания помощи

пострадавшим, а так же от выбора применяемых для этого методов. В Специальном докладе ООН по

вопросу насилия в отношении женщин, его причинах и последствиях, представленном на 52-й сессии

Комиссии ООН по правам человека, отмечалось, что домашнее насилие – универсальное явление,

встречающееся по всему миру, у разных народов и в разных культурах. Серьезность и широкую рас-

пространенность проблемы домашнего насилия подтверждают статистические данные, появившиеся

в России в последние годы. По данным аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской

Федерации, около 30% всех убийств и тяжких преступлений совершается в кругу семьи; ежегодно в

России от руки мужа или партнера погибает около 9000 женщин (Середа, 2006).

Ведущая роль внутрисемейной психотравматизации в возникновении социально-стрессовых

расстройств у жертв домашнего насилия определяется рядом обстоятельств:

1. Ведущей ролью семейных отношений в системе взаимоотношений личности. Семья на ран-

них, наиболее важных для дальнейшего развития этапах жизни индивида является единственной,

а позднее одной из наиболее важных социальных групп, в которые он включен. События в семье в

гораздо большей степени «принимаются близко к сердцу», чем аналогичные события в сфере тру-

довой деятельности, соседских отношений и т. д.

2. Многосторонностью семейных отношений и их зависимостью друг от друга. От семейной

психотравмы труднее уйти — у члена семьи при попытке избежать морального давления и физиче-

ского насилия возникает больше сложностей.

3. Особой открытостью и, следовательно, уязвимостью члена семьи по отношению к любым

внутрисемейным влияниям, в том числе и травматизирующим. В семье индивид более доступен воз-

действию со стороны других членов семьи (Эйдемиллер, Юстицкис, 2000). Жертвами домашнего на-

силия, в первую очередь, становятся самые слабые и незащищенные члены семьи – женщины и дети

(Зиновьева, Михайлова, 2003). Статистика общественных приемных женских и правозащитных ор-

ганизаций Ростовской области свидетельствует, что ежегодно в каждую из них обращается более 500

женщин, пострадавших от физического, сексуального, экономического и психологического насилия.

Из общего числа обращений около 80% составляют женщины, пострадавшие от насилия в семье.

Причинами обращений являются не только неразрешимые бытовые и психологические про-

блемы, но и проблемы, напрямую связанные с сохранением психического здоровья страдающих от

насилия в семье женщин и их детей (Исаев, 2005). Формирующиеся под воздействием хронической

внутрисемейной психотравматизации социально-стрессовые расстройства в клиническом плане

проявляются широким спектром соматовегетативных дисфункций, паническими атаками, наруше-

ниями ночного сна, астено-невротическими и истерическими расстройствами. Все психические на-

рушения при социально-стрессовых расстройствах не являются специфическими, они обусловлены

© И.Н. Хмарук, Е.А. Золотилова, 2010

— 289 —

общими механизмами развития состояния психической дезадаптации (Александровский, 1992). Хро-

низация невротических расстройств при неразрешении вызвавших их семейно-обусловленных при-

чин приводит не только к реакциям социального протеста, но и патохарактерологическому развитию

личности, алкоголизму, токсикоманиям и наркоманиям (Эйдемиллер, Добряков, Никольская, 2003).

К сожалению, система государственного реагирования на случаи домашнего насилия носит

локальный характер. Несовершенство законов, отсутствие модели социального партнерства в ор-

ганизации диагностики и реабилитации женщин, подвергшихся домашнему насилию, отсутствие

цельных профилактических программ приводит к тому, что пострадавшие не получают своевремен-

ной профессиональной комплексной помощи.

В настоящее время основным видом реально осуществляемой помощи жертвам насилия яв-

ляется лишь консультирование (социально-правовое, социально-психологическое, психолого-

педагогическое). Если пострадавшие не проявляют настойчивости и последовательности, сделать

что-либо по их защите в соответствии с действующим законодательством официальным лицам

практически невозможно. По действующему законодательству доказуемость случаев домашнего на-

силия (даже физического истязания, имеющего видимые последствия) крайне затруднена. Другим

важным моментом является «неготовность» жертв насилия доводить дело до суда и их склонность к

примирению с насильником. Соответственно, насильник не получает заслуженного наказания, что,

чаще всего, приводит к эскалации насилия в семье.

Изменение отношения современного российского общества к данной проблеме является перво-

степенной задачей в борьбе с моральным и физическим насилием в семье. Что же касается медико-

психологической реабилитации пострадавших, то она может быть эффективной и своевременной

только при активном вмешательстве правоохранительных органов и создании эффективной модели

межведомственного реагирования на случаи домашнего насилия.

Литература

1. Александровский Ю.А. Социально-стрессовые расстройства // Обозрение психиатрии и медицинской

психологии им. В.М.Бехтерева. 1992. № 2. С.5-10.

2. Зиновьева Н.О., Михайлова Н.А. Психология и психотерапия насилия. Ребенок в кризисной ситуации.

СПб.: Речь. 2003.

3. Исаев Д.Н. Эмоциональный стресс, психосоматические и соматопсихические расстройства у детей.

СПб.: Речь, 2005. 400 с.

4. Руководство по предотвращению насилия над детьми / Под ред. Н.К. Асановой. М.: Владос, 1997. 512 с.

5. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб.: Питер, 2000. 656 с.

6. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная психотерапия. Учебное

пособие для врачей и психологов. СПб.: Речь, 2003. 336 с.

FAMILy VIOLENCE AS THE DEVELOPMENT FACTOR OF SOCIAL STRESS DISORDERS

I. Khmaruk, E. Zolotilova

article is devoted a problem of family violence and the leading part intrafamily psychic trauma in

the occurrence of social stress disorders. the data of the rostov region on practice of the reference of the

suffered women are cited. experience of some researches on problems of rendering assistance to victims

of violence is generalized.

СоотноШение копинговыХ Стратегий и оценок поведения

родителей У акцентУированныХ СтарШеклаССников

Н.С. Чернышева

Россия, г. Владимир, Владимирский государственный гуманитарный университет

E-mail: chrnshv@yandex.ru

В статье описывается соотношение копинговых стратегий и оценок родительского поведе-

ния у старшеклассников с акцентуациями характера. Библиогр. 2.

В условиях постоянных социальных изменений растет число детей, которым сложно справ-

ляться с трудными ситуациями. В поисках выхода они могут либо использовать опыт, полученный

в процессе социализации, либо самостоятельно конструировать новые формы поведения. Однако

способность к творческому взаимодействию всегда обусловлена характером детско-родительских

© Н.С. Чернышева, 2010

— 290 —

отношений. В период становления личности ребенка семейное окружение определяет его возмож-

ности в адаптации к неопределенным и стрессовым обстоятельствам. Кроме того, как отмечают

исследователи, занимающиеся проблемами акцентуированных школьников (А.Е. Личко, Э.Г. Эйде-

миллер, В.М. Минияров и др.), для детей с выраженными чертами характера существуют особые

ситуации, предъявляющие к ним повышенные требования и предполагающие более широкое и гиб-

кое применения форм и способов совладающего поведения. Как отмечал Л.С. Выготский, «понять

характер – значит понять его в борьбе за преодоление препятствий» (Выготский, 1928/1983).

Традиционно отмечается, что акцентуации проявляются в подростковом возрасте. Тем не ме-

нее, работа школьного психолога показывает, что у старшеклассников также часто возникают про-

блемы в межличностных отношениях и они в силу возрастных задач развития чрезвычайно чувстви-

тельны к неудачам в общении.

При изучении семейного фактора, влияющего на формирование акцентуаций, отечественная

наука уделяла преимущественное внимание действиям родителей, а не тому, как сам ребенок вос-

принимает родительское отношение к нему. В немногочисленных работах на данную тему термин

«отношение к поведению родителей» рассматривается исследователями и как его оценка, и как

взгляд ребенка на семейное воспитание, и как восприятие родительского поведения. Поэтому в

данной работе значение словосочетания «оценка родительского поведения» берется в широком

плане, как синоним понятий «мнение», «точка зрения», «восприятие» (Вассерман, Горьковая, Ро-

мицына, 1994).

Целью исследования было изучение соотношения копинговых стратегий и оценок поведения

родителей у акцентуированных старшеклассников. Гипотеза исследования заключалась в том, что

у акцентуированных старшеклассников существует взаимосвязь между копинговыми стратегиями

и их оценкой родительского поведения. Применялись патохарактерологический диагностический

опросник А.Е. Личко (ПДО), опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним»

(ador) в редакции Л.И. Вассермана, И.А. Горьковой, Е.Е. Ромициной, копинг-тест Р. Лазаруса и С.

Фолкмана, а также качественная и количественная обработка результатов с привлечением методов

математической статистики (коэффициент Пирсона). Эмпирическая база исследования – учащиеся

9-11 классов Малыгинской средней школы Ковровского района Владимирской области (n= 49, воз-n= 49, воз-= 49, воз-

раст – от 15 до 17 лет, среди них 26 девушек и 23 юноши).

Диагностика характерологических особенностей с помощью ПДО выявила у 40 старшекласс-

ников (82%) чистые типы акцентуаций; у 8 человек (16%) – смешанные; у одного испытуемого (2%)

тип акцентуации не определился. Преобладающими чистыми типами акцентуаций у старшекласс-

ников оказались эпилептоидный (33%) и лабильный (17%), также были представлены гипертимный

(10%), психоастенический (8%) и истероидный (6%), в то время как шизоидный, сенситивный и

циклоидный проявились в единичных случаях. Смешанные типы были образованы на основе этих

же выявленных чистых типов акцентуаций и не включали других видов акцентуаций.

Обобщение полученных результатов показало следующие стратегии копинга среди чистых

типов: у старшеклассников с эпилептоидным типом акцентуации характера – конфронтативный

копинг, дистанцирование, преобладание ответственности; у лабильных старшеклассников – дистан-

цирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, преобладание ответственности, бегство-

избегание, планирование решения проблемы, положительная переоценка; у гипертимных старше-

классников – конфронтативный копинг, дистанцирование, положительная переоценка; у психоа-

стенических старшеклассников – поиск социальной поддержки, планирование решения проблемы,

преобладание ответственности; у истероидных школьников – конфронтативный копинг, дистан-

цирование, положительная переоценка; у шизоидных и сензитивных старшеклассников результа-

ты оказались одинаковыми – дистанцирование, самоконтроль, планирование решения проблемы,

положительная переоценка; у циклоидных старшеклассников – преобладание ответственности, са-

моконтроль, планирование решения проблемы. Среди смешанных типов представлены следующие

формы копинга: эпилептоидно-истероидный – конфронтативный копинг, положительная перео-

ценка, поиск социальной поддержки, планирование решения проблемы; лабильно-истероидный –

дистанцирование, поиск социальной поддержки, планирование решения проблемы; гипертимно-

циклоидный – конфронтативный копинг, поиск социальной поддержки, планирование решения про-

блемы; гипертимно-истероидный – конфронтативный копинг, дистанцирование.

На уровне математической значимости p≤0,01 существуют: прямая корреляционная связь

между оценкой директивности матери старшеклассником и таким его способом совладающего по-

ведения как конфронтативный копинг (r=0,44); между оценкой директивности матери и стратегией

дистанцирования (r=0,43); сильная прямая корреляционная связь между оценкой непоследователь-

ности в поведении матери и поиском социальной поддержки; сильная обратная корреляционная