Козырева А.Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества

Подождите немного. Документ загружается.

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Методика «Изучение склонностей личности»

А)

1. Ухаживать за животными.

2. Помогать больным людям, лечить их.

3. Следить за качеством книжных иллюстраций, плакатов, художественных открыток,

грампластинок.

4. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, пластмассы).

5. Обсуждать научно-популярные книги, статьи.

6. Выращивать молодняк (животных) .

7. Копировать рисунки, изображения (или настраивать музы-сальные инструменты).

8. Сообщать, разъяснять людям гужные им сведения (в спра-ючном бюро, на экскурсии).

9. Ремонтировать вещи, изде-лия (одежду, технику, жилище).

Б)

1. Обслуживать машины (следить, регулировать)

2. Составлять таблицы, схемы, программы вычислительных машин.

3. Следить за состоянием и развитием растений.

4. Доводить товары до потребителей (рекламировать, продавать) .

5. Обсуждать художественные книги, пьесы, концерты.

6. Тренировать товарищей или детей в выполнении каких-либо действий.

7. Управлять каким-либо грузовым средством — подъемным краном,трактором,тепловозом.

8. Художественно оформлять выставки, витрины или участвовать в подготовке пьес, концертов.

9. Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках.

159

10. Лечить животных.

11. Выводить новые сорта растений.

12. Разбирать споры, ссоры, убеждать, разъяснять, наказывать, поощрять.

13. Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности.

14. Обсуждать, налаживать медицинские приборы,аппараты.

15. Составлять точные описания, отчеты о наблюдаемых явлениях, событиях, измеряемых

объектах и др.

16. Делать лабораторные анализы в больнице.

17. Красить или расписывать стены помещений, поверхность изделий.

18. Организовывать культпоходы сверстников или младших.

19. Изготовлять по чертежам детали изделий, строить здания.

20. Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада.

10. Выполнять вычисление, расчеты.

11. Конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий (машины, одежду, дома

и т. п.).

12. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, приводить в порядок).

13. Наблюдать, изучать жизнь микробов.

14. Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, ожогах.

15. Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые или представляемые).

16. Принимать, осматривать людей, беседовать с ними, назначать лечение.

17. Осуществлять монтаж здания или сборку машин, приборов.

18. Играть на сцене, принимать участие в концертах.

19. Заниматься чертежами, копировать карты.

20. Работать на клавишных машинах (пишущей, телетайпе и др.).

Инструкция: "*■>

Из двух предложенных вариантов выбрать один: «А» или «Б», который больше соответствует

вашему характеру.

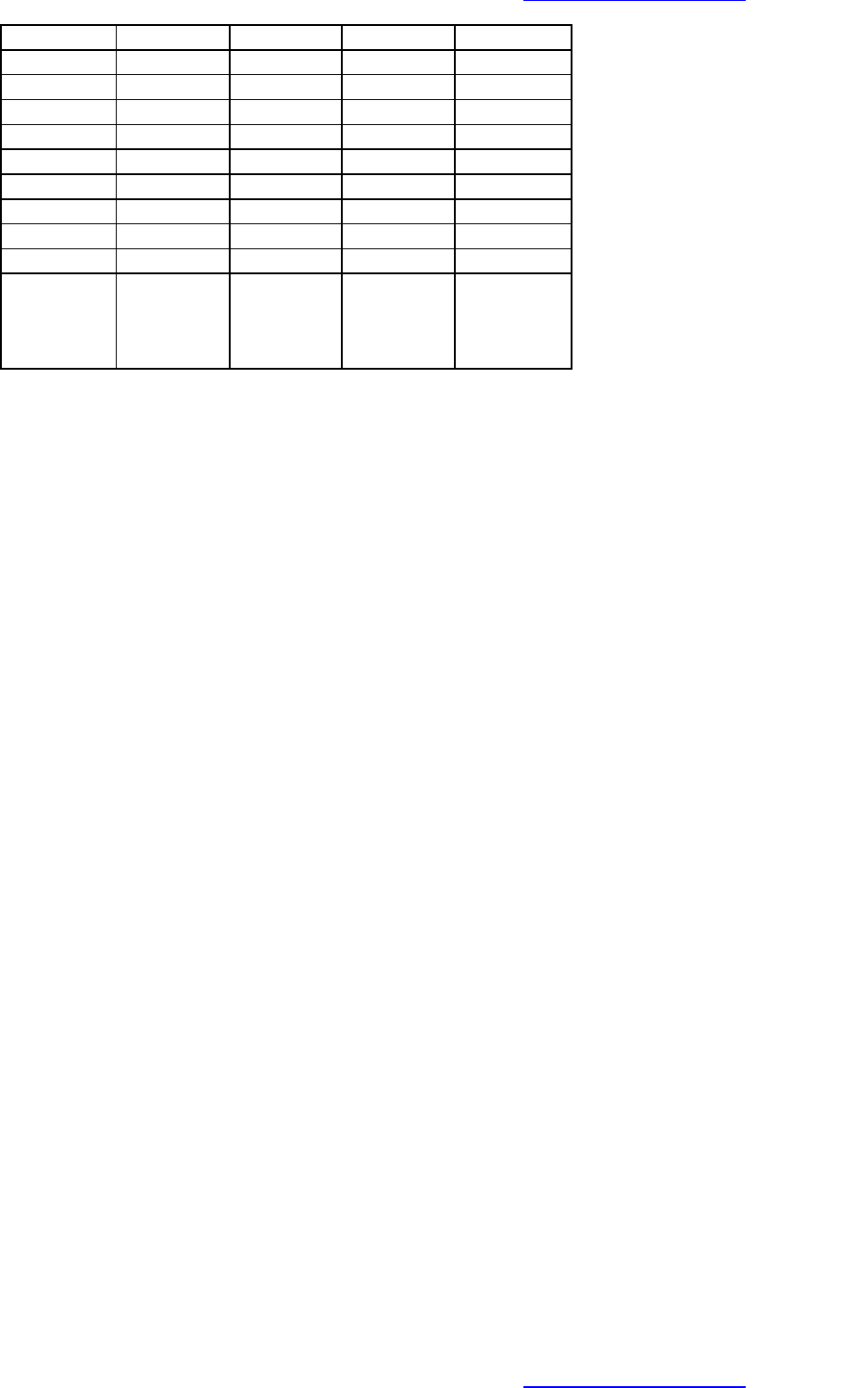

В протоколе отмечать знаком Ф выбранный вариант. Например: 1а+, 66+ и т. д. Затем подсчитать

плюсы в каждой колонке: вам подойдет та деятельность, где окажется большей сумма баллов.

160

Протокол

!а 16 2а 26 За

36 46, 5а 56 ■

6а /66 7а

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

76 8а 86

9а 96

№ 106

© 116 12а 126 13а

!3б 14а 146 15а 156

16а 166 17а

| 176 18а 186.

19а 196

20а 206

Деятельнос

ть

человек—

природа

человек—

техника

1

человек—

человек

человек—

знак

человек—

худ.образ

11 Зак. 1795

Глава 5

ПРОБЛЕМЫ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

Какой возраст в жизни человека можно назвать самым творческим в отношении познания самого

себя и становления своего самосознания? Ну, конечно, юношеский, ответите вы, и будете правы.

Этот возраст постоянно привлекал внимание поэтов, писателей, художников. А какие проблемы

волновали и волнуют этот ' возраст? По существу, вечные проблемы человечества:

— кто я такой?

— какой у меня характер?

— как мне жить в ладу с самим собой и другими?

— что такое любовь?

Вот обо всем этом и пойдет речь в данной главе.

§ 1. ЧТО ТАКОЕ ЮНОСТЬ?

Каковы содержание и длительность юности как стадии жизненного пути?

Ответы на эти вопросы никогда не были однозначными, и сами термины, в которых описывают

возрастные сдвиги, довольно неопределенны. «Переходный возраст» как стадия перехода от

детства к зрелости имеет своей биологической основой половое созревание, поэтому его часто

называют пубертатным периодом, но физическая зрелость, способность человека к деторождению

еще не делают человека взрослым..

У человека основным содержанием деятельности является труд. Отношение индивида к виду

опосредствуется его отношением к обществу и культуре. Отсюда качественно иное, чем у

животных, содержание понятий созревания и подготовки к жизни. Переход от детства к

взрослости предполагает приобщение к культуре, овладение определенной системой знаний, норм,

навыков.

Образы юности в разных обществах существенно различны. Античные и средневековые авторы

обычно ассоциируют юность с расцветом физической силы и воинской доблести, но

одновременно — с необузданностью и интеллектуальной незрелостью.

В XVIII веке появился новый образ юности, подчеркивающий момент сознательного

самоопределения. В трактате «Эмиль, или о воспитании» (1762) Ж.-Ж. Руссо называет начало

юности, которое он относит к 15 годам «вторым рождением». В психологии XIX в. юность

трактуется как период внутреннего кризиса, пробуждения чувств, как романтическая эпоха «бури

и натиска», воплощение чистейшей субъективности.

162

Но отношение человека к самому себе и действительности имеет материальные основы. И

деятельность, содержание которой преломляется в психологии соответствующего возраста,

должна рассматриваться конкретно-исторически.

Как же реализуются эти требования в современной науке?

Большинство психологов XIX в. и начала XX в. исходили еще из всеобщей «романтической»

модели юности. Начиная с 1920 г. картина постепенно меняется.

Серьезный удар по «универсальному» образу юности был нанесен этнографическими

исследователями, установившими важные этно-культурные различия в процессах и способах

социализации. Обобщая этнографические данные, Р. Бенедикт пришла к выводу, что тип перехода

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

от детства к взрослости зависит от того, насколько велик разрыв в нормах и требованиях, которые

предъявляет данное общество к ребенку и взрослому.

Кроме национальных возрастная психология должна считаться с социально-экономическими

различиями.

3-я группа факторов, которые нужно учитывать,— это исторические различия и различия между

поколениями. «Жизненный путь человека — это история формирования, развития личности в

определенном обществе, современника определенной эпохи и сверстника определенного

поколения». Современники определенной эпохи, принадлежащие к одному символическому

поколению, не обязательно являются сверстниками.

«Поколение войны» включает и тех, кому в 1941 г. было 17 лет, и тех, кому исполнилось 25.

I

4-е измерение, которое должна учитывать возрастная психология, составляют дифференциально-

психологические различия.

Сюда входят половые различия и вариации индивидуально-типологического порядка,

производные от особенностей организма или типа личности.

Психологическое исследование может быть организовано либо сравнительным, либо

генетическим способом. Сравнительный метод выступает как метод возрастных, или поперечных,

срезов и сводится к сопоставлению свойств двух или более групп людей (выборки),

отличающихся друг от друга хронологическим возрастом или уровнем развития.

Формой генетического метода являются продольные (лонги-тюдные) исследования,

прослеживающие изменение свойств одних и тех же людей на протяжении более или менее

длительного периода времени.

Когда индивид претерпевает наибольшие изменения? Устойчивость связана с природой самих

измеряемых свойств:

163

— Биологически стабильные черты, обусловленные генетически, устойчиво сохраняются на

протяжении всей жизни, теснее связаны с полом.

— Культурно обусловленные черты гораздо более изменчивы.

— Биокультурные черты варьируют в зависимости от биологических и социально-культурных

условий.

Теории юности в зарубежной психологии

Психолог Л. С. Выготский еще в 1920-х годах отмечал, что в психологии юношеского возраста

значительно больше общих теорий, чем твердо установленных фактов. С известным упрощением

можно выделить 3 главных подхода к юности:

— биогенетический;

— социогенетический;

— психогенетический.

Биогенетические теории развития главное внимание обращают на биологические детерминанты

развития, из которых выводятся социально-психологические свойства.

Яркий представитель этог ■ направления — американский психолог начала XX в. С. Холл.

Главным законом психологии развития он считал биогенетический «закон рекапитуляции»,

согласно которому индивидуальное развитие, онтогенез, повторяет главные стадии филогенеза.

Младенчество воспроизводит животную фазу развития. Детство соответствует эпохе, когда

главными занятиями древнего человека были охота и рыболовство. Период от 8 до 12 лет

соответствует концу дикости и началу цивилизации; а юность эквивалентна эпохе романтизма.

Это период «бури и натиска», внутренних и внешних конфликтов, в ходе которого у человека

появляется чувство индивидуальности».

Другой вариант биогенетической концепции разрабатывался представителями немецкой

«конституциональной психологии».

Э. Кречмер и Э. Йенш предположили, что между физическим типом человека и особенностями

его развития должна существовать какая-то связь. Всех людей можно расположить по оси,

на

7

одном полюсе которой стоит циклоидный (легко возбудимый непосредственный, крайне

неустойчивый по настроению), а на другом — шизоидный (замкнутый, неконтактный,

эмоционально скованный) типы.

К. Конрад предположил, что предподростковый возраст с его бурными вспышками является

преимущественно «циклоидным», а юность с ее тягой к самоанализу — «шизоидным» периодом.

Юность шизоидной личности протекает сложно и болезненно, поскольку возрастные свойства ее

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

усугубляются индивидуально-пси-

164

хологическжми, а циклоидная личность переживает юношеские тревоги в мягкой, ослабленной

форме.

В. Целлер (ФРГ) в книге «Конституция и развитие» (1952) считает связующим звеном между

психическим и соматическим развитием изменение в строении тела ребенка и их осознание.

Биогенетики недооценивают роль социальных факторов и переоценивают его единообразие.

Например, Гезелл ориентируется на биологическую модель развития, в которой чередуются циклы

обновления, интеграции и равновесия. Признавая факт культурных влияний, Гезелл подчеркивает,

что «культура модулирует и канонизирует, но не порождает этапов и тенденций развитии».

Юношеский возраст продолжается, по Гезеллу, от 11 до 21 года, из которых особенно важны 5 лет

(от 11 до 16).

10 лет, по Гезеллу, это золотой возраст, когда ребенок уравновешен, легко воспринимает жизнь,

доверчив, ровен с родителями, мало заботится о внешности. В 11 лет начинается перестройка

организма; ребенок становится импульсивным, появляется негативизм, частая смена настроений,

ссоры со сверстниками, бунт против родителей. В 12 лет турбулентность частично проходит,

отношение к миру становится более позитивным, растет автономия подростка от семьи и

одновременно — влияние сверстников. Главные черты этого возраста: разумность, терпимость и

юмор; подросток охотно проявляет инициативу, начинает заботиться о внешности и

интересоваться представителями противоположного пола. Ведущее свойство 13-летнего —

обращение внутрь, подросток становится более интровертированным; он склонен к уходу в себя,

самокритичен и чувствителен к критике; начинает интересоваться психологией"; критически

относится к родителям, становится избирательным в дружбе; соматические сдвиги усиливают и

без того частые колебания настроений.

В 14 лет интроверсия сменяется экстраверсией, подросток экспансивен, энергичен, общителен,

возрастает его уверенность в себе, а также интерес к другим людям и различиям между ними; он

очарован словом «личность», любит обсуждать и сравнивать себя с другими, активно

идентифицируется с героями кино и литературы.

Сущность 15-летия, пишет Гезелл, невозможно выразить в единой формуле, так как быстро

нарастают индивидуальные различия. Новообразования этого возраста — рост духа

независимости, который делает отношения подростка в семье и в школе весьма напряженными,

жажда свободы от внешнего контроля сочетается с ростом самоконтроля и началом сознательного

самовоспита-ния,- Все это повышает ранимость подростка и его восприимчивость к вредным

влияниям.

165

В 16 лет снова наступает равновесие: мятежность уступает место жизнерадостности, значительно

увеличивается внутренняя самостоятельность, эмоциональная уравновешенность, общительность,

устремленность в будущее.

Биогенетический подход перерастает у Гезелла в эклектическое описание разных аспектов

развития.

Социогенетические теории стараются объяснить свойства юности, исходя из структуры общества,

способов социализации, взаимодействия подростка с другими людьми.

«Теория поля» К. Левина, немецкого психолога: человеческое поведение есть функция, с одной

стороны, личности, с другой — окружающей ее среды. Свойства личности и свойства среды

взаимосвязаны. Единство и взаимодействие всех личностных и средо-вых компонентов Левин

называет жизненным или психологическим пространством. Важнейшими процессами переходного

возраста Левин считает расширение жизненного мира личности, круга ее общения, групповой

принадлежности и типа людей, на которых она ориентируется. Поведение подростка определено

прежде всего маргинальностью (промежуточностью) его положения. Переходя из детского мира

во взрослый, подросток не принадлежит полностью ни к тому, ни к другому. Эта особенность

проявляется в его психике, для которой типичны внутренние противоречия, неопределенность

уровня притязаний, повышенная застенчивость и одновременно агрессивность, склонность

принимать крайние позиции и точки зрения. Эта напряженность тем больше, чем резче различия

между миром детства и миром взрослости и чем важнее разделяющие их грани.

Однако эта концепция слишком абстрактна. К. Левин оставляет в тени общесоциальные-

детерминанты, такие как социальное происхождение, род занятий, общие условия развития. Левин

не уточняет возрастных граней периода маргинальности.

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Общая черта био- и социогенетического подхода к юности состоит в том, что источники и

движущие силы развития они усматривают во внепсихических факторах.

Психогенетический подход не отрицает значения ни того, ни другого, но на первый план

выдвигает развитие собственно психических процессов.

Концепции, объясняющие поведение главным образом в терминах эмоций, влечений и др.

внерациональных компонентов психики, называют

— психодинамическими.

Концепции, отдающие предпочтение развитию познавательных способностей и интеллекта,—

— когнитивистскими.

166

Концепции, в центре внимания которых стоит развитие личности в целом,—

— персоналогическими.

а) Ведущим представителем психодинамической теории юности является американский психолог

Э. Эриксон. Развитие человека, по Эриксону, складывается из 3 взаимосвязанных процессов:

— соматического развития;

— развития сознательного «я»;

— социального развития.

Основной закон развития — «эпигенетический принцип», согласно которому на каждом новом

этапе развития возникают новые явления и свойства, которых не было на предшествующих

стадиях процесса. Переход в новую фазу развития возможен только на основе разрушения

основного противоречия, свойственного предыдущей фазе. Общество делает индивида своим

членом и подготавливает к выполнению определенных социальных функций. Эриксон

подразделяет весь жизненный цикл на 8 фаз.

1 фаза — младенчество. Ее главная задача — выработать у младенца бессознательное чувство

«базового доверия» к внешнему миру. Основным средством этого служат родительская забота и

любовь. Если «базовое доверие» не возникает, у младенца появляется чувство «базового

недоверия» к миру, тревожность, которая может проявиться у взрослого в форме замкнутости,

ухода в себя и т. п.

2 фаза — раннее детство — у ребенка формируется чувство автономии и личной ценности или их

противоположность — стыд и сомнение. Рост самостоятельности ребенка, начинающийся с

управления своими телесными отправлениями, дает ему возможность выбора, благодаря чему на

этой стадии развития закладываются такие черты будущей личности, как чувство ответственности,

уважение к дисциплине и порядку.

3 фаза — игровой возраст (от 5 до 7 л.) — формирует чувство инициативь.!, желание сделать что-

то. Если это желание блокируется, у ребенка возникает чувство вины. В этом возрасте решающее

значение имеет групповая игра, общение со сверстниками, позволяющее ребенку примерять на

себя разные роли, развивать фантазию и т. д. На этом этапе закладывается чувство

справедливости, понимаемое как соответствие правилу.

4 фаза — школьный возраст — главное новообразование — чувство предприимчивости и

эффективности, способность добиваться поставленной цели. Важнейшими ценностями становятся

эффективность и компетентность. В отрицательном варианте появляется чувство

неполноценности, которое первоначально возникает из сознания своей некомпетентности,

неуспешности в решении каких-то конкретных задач, чаще всего связанных с учением,

167

а затем распространения на личность в целом. В этом возрасте закладывается отношение к труду.

5 фаза — юность — характеризуется появлением чувства неповторимости, индивидуальности,

непохожести на других, в отрицательном же варианте возникает противоположность —

диффузное, расплывчатое «я», ролевая и личностная неопределенность.

Типичная черта этой фазы — «ролевой мораторий» (от латинского moratorium — отсрочка),

диапазон исполняемых ролей расширяется, но юноша не усваивает эти роли всерьез и

окончательно, а как бы пробует, примеряет их к себе.

6 фаза — молодость — характеризуется появлением потребности и способности к интимной

психологической близости с другим человеком, включая сексуальную близость. Ее альтернатива

— чувство изоляции и одиночества.

Важнейшее приобретение 7 фазы — взрослости — творческая деятельность и сопутствующее ей

чувство продуктивности проявляются не только в труде, но и в заботе о других, включая

потомство, в потребности передавать свой опыт и т. д. В отрицательном варианте появляется

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

чувство стагнации (застоя).

8 фаза — зрелый возраст, или старость — характеризуется появлением чувства удовлетворенности

полнотой жизни, исполненного долга, а в отрицательном случае — отчаянием и разочарованием.

Высшая добродетельность этого возраста — отрешенность и мудрость, т. е. способность смотреть

на дело своих и чужих рук с определенной высоты.

Эриксон так и не смог преодолеть абстрактных общих принципов фрейдизма, ставящего в основу

психосексуальное развитие. Эриксон мало внимания уделяет интеллекту и недостаточно

конкретно социально-историческим аспектам формирования личности.

Психодинамические теории пытаются объяснить развитие личности через имманентные,

внутренне присущие ей чувства и влечения, имеющие биологические истоки.

б) Представители персоналогической (личностной) ориентации считают внутренний мир

индивида принципиально несводимым к природным или социальным детерминантам. Эта

ориентация ярко выражена в немецкой «понимающей психологии» 1920— 1930-х гг.

По мнению Э. Шпрангера, автора книги «Психология юношеского возраста», главная задача

психологии — познание внутреннего мира личности, который тесно связан с культурой и

историей. Юношеский возраст (у девочек с 13 до 19; у юношей с 14 до 22 лет), это прежде всего

определенная стадия духовного развития. Главные новообразования этого возраста:

— открытие «я», развитие рефлексии, осознание собственной индивидуальности и ее свойств;

появление жизненного плана, ус-

168

тановки на сознательное построение собственной жизни. Шпран-гер делит юность на 2 фазы: для

14—17-летних главная проблема — кризис, связанный со стремлением к освобождению от

детских отношений зависимости; у 17—21-летних на первый план выступает «кризис

оторванности», чувство одиночества.

Романтически-идеологические истоки концепции Шпрангера очевидны. В трактовке соотношения

развития самосознания и практической деятельности он явно недооценивает ведущую роль

последней.

Теория Шпрангера была развита Ш. Бюлер. Исследовательница уделяет особое внимание

разграничению биологического и культурного созревания, связывая их с особенностями

протекания психических процессов. Бюлер выделяет 2 фазы: негативную и позитивную.

Негативная фаза начинается в препубертатный период. Ее характерные черты — беспокойство,

тревога, раздражительность, агрессивность и т. д. Это период метаний, противоречивых чувств,

абстрактного бунта, меланхолии. У девочек негативная фаза падает на 11—13 лет, у мальчиков на

14—16 лет.

Позитивная фаза наступает постепенно и выражается в том, что подросток начинает ощущать

близость с природой, по-новому воспринимает искусство, у него появляется новый мир ценностей,

потребность в интимной человеческой близости, он испытывает чувство любви, мечтает. В

изучении внутреннего мира личности Бюллер придает решающее значение биографическому

методу и особенно изучению дневников.

Нельзя не сказать об ограниченности дневникового метода. При всей его ценности дневник —

источник весьма субъективный.

Работы этого типа редко поднимаются над описанием чувств и переживаний молодых людей.

в) В центре внимания когнитивно-генетической теории находятся развитие интеллекта,

познавательные способности.

Родоначальник этой теории — выдающийся швейцарский психолог Ж. Пиаже выделяет в

умственном развитии ребенка 4 главные стадии, каждая из которых подразделяется на ряд фаз.

Переходный возраст (12—15 лет): у подростка созревает способность абстрагировать

мыслительные операции от объектов, над которыми эти операции производятся. Вступление в

фазу формальных операций вызывает у юноши особую тягу к общим теориям, формулам. Общее

решительно преобладает над частным. Создаются собственные теории политики, философии,

формулы счастья и любви.

Вторая особенность юношеской психики — изменение соотношения категорий возможного и

действительного.

169

У юноши на первый план выступает категория возможности. Поскольку логическое мышление

оперирует не только реальными, но и воображаемыми объектами, освоение этого стиля мышления

неизбежно рождает интеллектуальное экспериментирование, своеобразную игру в понятия,

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

формулы и т. д. Отсюда своеобразный эгоцентризм юношеского мышления: ассимилируя весь

окружающий мир в свои универсальные теории, юноша ведет себя так, как если бы мир должен

был подчиняться системам, а не системы — действительности.

■ Дальнейшим развитием идей Пиаже является когнитивно-генетическая теория американского

психолога Л. Колберга. Колберг рассматривает развитие интеллекта как аспект целостного

процесса развития личности. Он различает 3 главных уровня моральных суждений: доморальный

уровень, «конвенциональную мораль» и «автономную мораль». На первом, низшем, уровне

моральная ценность мыслится как нечто внешнее, на втором она усматривается в выполнении

хороших или правильных ролей, поддержании установленного порядка и оправдании ожидания

других; на третьем уровне моральная ценность переносится внутрь личности, поведение лица

должно соответствовать принятым им самим нормам и принципам.

Возможности такого подхода ограничены. Этот метод не позволяет с уверенностью предсказать,

каковы будут реальные поступки людей. Колберг рассматривает развитие структуры морального

сознания безотносительно к изменению его содержаний и функций.

Общий методологический недостаток зарубежных теорий — их односторонность. Современная

психология не отрицает значения поставленных авторами проблем, но она подчеркивает, что эти

частные процессы могут быть поняты только в их взаимозависимости, на основе принципа

сознательности и деятельности.

Юность как стадия жизненного пути

Теоретико-методологические принципы изучения юности были сформулированы Л. С.

Выготским. Становление человека как индивида и личности предполагает диалектическое

взаимодействие рядов развития — натурального и социального.

Натуральный ряд развития (процессы физического созревания)

Переходный возраст условно разделяют на 3 фазы: 1) препубертатный (подготовительный

период) — младший подростковый возраст;

170

2) собственно пубертатный — подростковый возраст;

3) постпубертатный (организм достигает полной биологической зрелости) — юношеский возраст.

У раносозревающих (акселеранты) вторичные половые признаки становятся заметными на 11-м

году жизни, максимальный рост — на 13 лет. Поздносозревающие (ретарданты) отстают на 2 года.

В пубертатный период происходит преобразование системы центральных звеньев в новую

систему. Чувствительность организма становится более избирательной.

На психику подростка в этот период влияет его соматотип (конституция организма). Различают 3

вида соматотипа:

— эндоморфный (рыхлый, с избытком жира);

— мезоморфный (стройный, мускульный);

— эктоморфный (худой, костлявый).

Ретарданты чаще, чем акселеранты, испытывают чувство неполноценности, считают себя

подавленными родителями, устойчивая потребность в опеке сочетается у них с мятежностью,

жаждой автономии.

Социальный ряд развития

Описывает движение от общества к личности, процессы социализации индивида, приобщение его

к культуре, овладение знаниями.

Переход от детства к взрослости характеризуется увеличением числа и расширением диапазона

фактически доступных или нормативно обязательных для индивида социальных ролей, меняется

субъективная значимость и соотношение разных ролей.

В подростковом возрасте продолжается первичная социализация. Социальный статус мало чем

отличается от детского. Важнейшее новообразование возраста — чувство взрослости —

представляет собой новый уровень притязаний, предвосхищающий будущее положение.

Юношеский мир (от 14—15 до 18) представляет собой «третий мир», существующий между

детством и взрослостью.

Юность — завершающий этап первичной социализации. Многих юношей остро волнуют

проблемы, унаследованные от подросткового этапа — собственная возрастная специфика, право

на автономию. В то же время перед ними стоит задача социального и личностного

самоопределения. Пока это «предвосхищающее» самоопределение не проверено практикой, его

нельзя считать окончательным. Отсюда 3-й возрастной период от 18 до 23—25 лет, который

можно назвать поздней юностью или началом взрослости.

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

171

Формирование личности и открытие «я»

1. Умственное развитие.

Юношеский возраст — важный этап развития умственных способностей. Изучение структурных

сдвигов в развитии интеллекта связано с работами Ж. Пиаже. Возраст от 12 до 15 лет является

периодом рождения гипотетико-дедуктивного мышления.

— Работы П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова показали, что при соответствующем обучении уже

третьеклассники способны решать абстрактные алгебраические задачи.

— Одни люди обладают гипотетико-дедуктивным мышлением уже в 10—11 лет, другие не

способны к нему и во взрослом состоянии.

— Ученые высказывают мысль, что за стадией решения проблем, которой завершается модель

Пиаже, следует еще одна стадия, характеризующаяся способностью находить и ставить проблемы.

— Подростки далеко неодинаково применяют способность гипотетико-дедуктивного мышления к

разным аспектам действительности.

Развитие интеллекта в юности связано с развитием творческих способностей.

3 подхода к изучению закономерностей творчества: .

— Связь максимальной продуктивности с возрастом. Американские ученые Г. Леман и У. Деннис

установили, что наиболее продуктивным периодом творчества художников, писателей,

мыслителей является возраст от 20 до 40 лет, у математиков — 23 года, у химиков — 20—30 лет, у

физиков — 32—33 гг., у астрономов — 40—44 гг.

— Личностный подход.

Творчество имеет целеполагающий характер. Интеллектуальное творчество является частным

случаем более общего свойства активности субъекта, его готовности выходить за пределы

ситуативной необходимости и способности к самоизменению.

Более творческие люди отличались чувством индивидуальности, наличием спонтанных реакций,

стремлением опираться на собственные силы, эмоциональной подвижностью, уверенностью в

себе, уравновешенностью, напористостью.

Творческая активность предполагает, с одной стороны, умение освободиться из-под власти

обыденных представлений и запретов, искать новые ассоциации и непроторенные пути, а с

другой, — развитый самоконтроль, организованность.

172

3-й подход:

— Изучение самих мыслительных процессов. Я. А. Пономарев считает, что пик

интеллектуального развития достигается уже в 12 лет, но его нельзя смешивать с пиком

творческой продуктивности, который наступает много позже, т. к. для него необходим большой

багаж знаний, жизненный опыт и целеустремленность.

Умственное развитие старшеклассника заключается не столько в накоплении умений, сколько в

формировании индивидуального стиля умственной деятельности. Стиль мышления зависит от

темперамента и влияет на его успеваемость. Индивидуальный стиль деятельности — это система

психологических средств, к которым прибегает человек в целях уравновешивания своей

индивидуальности с предметными условиями деятельности.

2. Эмоции и чувства

Особенности эмоциональных реакций переходного возраста коренятся в гормональных и

физиологических процессах. В пубертатном возрасте происходит нарастание общего возбуждения

и ослабление всех видов условного торможения.

Наиболее труден для эмоционального развития возраст 12—14 лет. По мнению А. Е. Личко,

возраст от 14 до 18 лет представляет собой критический период для психопатий. В этом возрасте

акцентируются некоторые свойства характера. (Гипертимность — повышенная возбудимость —

неразборчивость в выборе знакомств, авантюризм.)

По мере развития личности между ее подсистемами складываются все более сложные и

многозначные связи. Существует общая закономерность, согласно которой вместе с уровнем

организации и саморегулирования организма повышается и уровень его эмотив-ности, но

одновременно и его избирательность.

В юношеском возрасте продолжается дифференциация по силе реактивности. Следует

подчеркнуть, что низкий уровень эмоциональной реактивности — фактор психологически

неблагоприятный. Подростки с низкой эмоциональной реакцией кажутся более беспокойными,

раздражительными, эмоционально неустойчивыми, менее решительными.

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Все основные структуры темперамента складываются уже к подростковому возрасту. По данным

американского психолога Р. Кэттелла от 12 до 17 лет заметно улучшаются показатели по таким

факторам как общительность, доминантность (настойчивость, стремление главенствовать), а

общая возбудимость снижается. У мальчиков снижаются показатели по фактору, соединяющему в

себе чувствительность, мягкость характера, чувство зависимости, уменьшается неуверенность в

себе, внутреннее беспокойство и тревога, т. е. развитие идет в сторону большей

уравновешенности.

173

Эмоционально неуравновешенные подростки составляют 10—20% от всей группы. Происходит

развитие высших чувств, нарушение принятых норм вызывает чувство вины.

Самосознание и образ «я»

Важнейший психологический процесс юношеского возраста — становление самосознания и

устойчивого образа «я». Физическое созревание является одновременно социальным символом,

знаком повзросления, возмужания. Противоречивость положения подростка, изменение структуры

его социальных ролей и уровня притязаний — вот что в первую очередь актуализирует вопрос:

«Кто я?»

Рост самостоятельности означает не что иное, как переход от системы внешнего управления к

самоуправлению. Но всякое управленце требует информации об объекте. При самоуправлении это

должна быть информация субъекта о самом себе, т. е. самосознание.

Ценнейшее психологическое приобретение ранней юности — открытие своего внутреннего мира,

которое равнозначно для юноши настоящей коперниковской революции.

Юность особенно чувствительна к «внутренним», психологическим, проблемам. С возрастом

образ воспринимаемого человека существенно меняется. Увеличивается число описательных

категорий, рост гибкости, повышается уровень избирательности, последовательности, сложности-

информации.

Открытие своего внутреннего мира вызывает также много тревожных и драматических

переживаний. Приходит чувство одиночества. Юношеское «я» еще неопределенно, диффузно,

расплывчато, оно нередко переживается как смутное беспокойство или ощущение внутренней

пустоты, которую чем-то необходимо заполнить.

Свойственное многим старшеклассникам преувеличение собственной уникальности с возрастом

обычно проходит, но не ценой ослабления индивидуального начала.

Не менее важно сознание своей преемственности, устойчивости во времени. С возрастом заметно

ускоряется субъективная скорость времени.

А. С. Макаренко: «чем старше возраст, тем дальше отодвигается обязательная грань ближайшей

перспективы». Сближается личное и историческое время.

Для юноши главным измерением времени становится будущее. Появляется чувство текучести и

необратимости времени, что сталкивает подростка с проблемой конечности своего существования.

Обостренное чувство необратимости времени нередко сочетается с нежеланием замечать его

течение. Юноша попеременно чувствует себя то очень молодым, то донельзя старым, все

испытавшим.

174

Становление личности включает в себя также становление относительно устойчивого

представления о самом себе. Эту социальную установку составляют 3 компонента:

— познавательный — знание себя;

— эмоциональный — оценка этих качеств, самоуважение;

— поведенческий — практическое отношение к себе. Свойства человека как индивида

формируются раньше, чем

личностные свойства. Подростки особенно чувствительны к особенностям своего тела. Юноши и

девушки придают важное значение тому, насколько их внешность соответствует стереотипному

образцу «маскулинности» или «феминности». В переходном возрасте люди чаще становятся

жертвами синдрома дисморфобии.

Адекватность самооценок с возрастом повышается. У подростков же неопределенность уровня

притязаний и трудности переориентации с внешней оценки на самооценку, порождают ряд

внутренних содержательных противоречий самосознания, которые служат источником

дальнейшего развития..

Взаимоотношения со взрослыми

1. Взаимоотношения с родителями. Это одна из важнейших проблем юношеского возраста.

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru

Возрастные различия суть различия между людьми, находящимися на разных стадиях жизненного

пути. Преемственность поколений всегда селективна (избирательна).

Отечественные психологи считают главным новообразованием подросткового возраста чувство

взрослости. Ориентация на взрослые ценности заставляет подростка снова видеть себя маленьким,

однако, в отличие от ребенка, он уже не считает такое положение нормальным и стремится его

преодолеть.

Сильно влияет на судьбу подростков состав семьи, характер взаимоотношений между ее членами,

уровень образования родителей. Существует несколько механизмов социализации, посредством

которых родители влияют на своих детей.

1. Подкрепление (поощрение и наказание; внедрение в сознание нормы поведения).

2. Идентификация (ребенок подражает родителям).

3. Понимание (родители знают внутренний мир ребенка, формируют его самосознание).

Наилучшие взаимоотношения присутствуют там, где родители придерживаются демократического

стиля воспитания: а именно, родители объясняют мотивы своих требований, власть используют в

меру необходимости, в ребенке ценится послушание и независимость.

Переходный возраст — период эмансипации ребенка от родителей. Конфликты во

взаимоотношениях с подростками возникают

175

тогда, когда родители не желают замечать изменение внутреннего мира подростка. Понять

внутренний мир другого человека можно только при условии уважения к нему, приняв его как

некую автономную реальность. Ложные или упрощенные представления об образе «я» ребенка

серьезно затрудняют понимание его.

Отношения с учителями

Отношение к школе характеризуется растущей сознательно» стью и одновременно постепенным

«вырастанием» из школы. Меняются мотивы учения. Старшеклассник ориентируется не на

отметку, для него учеба становится средством подготовки к будущей деятельности.

В X классе школьная жизнь рассматривается как временная, имеющая ограниченную ценность.

Более сложным становится отношение к учителю. Старшеклассник уже не видит воплощение в

учителе отца и матери, учительская власть тоже невелика. В образе «идеального учителя» на

первый план выходят способность к пониманию, эмоциональному отклику, сердечность. На

втором месте — компетентность учителя, уровень его знаний, на третьем — умение справедливо

распоряжаться властью. Чтобы сохранить контакт с подростком, учитель должен отказываться от

авторитарных методов и развивать самовоспитание подростка.

Юношеские группы

Одна из главных тенденций переходного возраста — переориентировка подростка с родителей,

учителей на ровесников, более равных себе по положению.

— Общение со сверстниками очень важный специфический канал информации — это

специфический вид деятельности и межличностных отношений. Групповая игра вырабатывает

необходимые навыки социального взаимодействия.

«Школьные товарищи — лучшие воспитатели, ибо они безжалостны».

А. Моруа.

— Это специфический вид эмоционального контакта — сознание групповой принадлежности,

дает подростку чувство эмоционального благополучия.

«Общество сверстников» существует в 2-х качественно различных формах:

1) в форме организованных и прямо (либо косвенно) направляемых взрослыми коллективов;

2) в форме стихийно складывающихся диффузных групп общения, приятельских компаний.

176

А. С. Макаренко писал, что «самой реальной формой работы по отношению к личности является

удержание личности в коллективе, такое удержание, чтобы эта личность считала, что она в

коллективе находится по своему желанию — добровольно, и, во-вторых, чтобы коллектив

добровольно вмещал эту личность». Макаренко подчеркивал, что в рамках организованного

коллектива «вопрос отношения товарища к товарищу — это не вопрос дружбы, не вопрос любви,

не вопрос соседства, а это вопрос ответственной зависимости».

Неблагоприятное положение в классном коллективе является одной из главных причин

преждевременного ухода старшеклассников из школы. 9/10 правонарушителей были в школьных

классах «изолированными».

Учителя невольно сглаживают статусную дифференциацию, преуменьшая значение крайних

Текст взят с психологического сайта http :// www . myword . ru