Котт Хью Б. Приспособительная окраска животных

Подождите немного. Документ загружается.

ПРЕДИСЛОВИЕ

К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Книга X. Котта «Приспособительная окраска животных»

представляет собой обстоятельную сводку, посвященную систеыа-

тическолгу обзору современных данных о покровительственной и

предупреждающей окрасках, мимикрии, критическом, предосте-

регающем и обманывающем поведении животных. Вопрос о при-

способительном значении окрасок и их рисунков давно привлекал

внимание естествоиспытателей. Однако разнообразие покровитель-

ственных окрасок, сложнейшие явления мимикрии, причудли-

вость связанного с ними поведения животных — все это не могло

найти сколько-нибудь удовлетворительного объяснения до созда-

ния Дарвином теории естественного отбора. Благодаря работам

ряда выдающихся дарвинистов (Уоллес, Фр. Мюллер, у нас —

И. А. Порчинский) еще в прошлом веке не только был собран

огромный фактический материал, но накопившиеся факты послу-

жили одним из доказательств творческой роли естественного от-

бора. Не случайно поэтому, что антидарвинисты, отрицая роль

естественного отбора в эволюции, не признавали приспособитель-

ного значения окрасок и объясняли их как случайную и не имею-

щую биологического смысла «игру природы». Особенно возражают

против функционального значения приспособительных окрасок

у животных формальные генетики, рассматривающие окраски как

проявление независимых от j словий жизни «генов».

Однако все новые и новые данные, в том числе и эксперименталь-

ные, подтверждают и неоспоримо доказывают дарвиновскую точку

зрения на роль и происхождение покровительственной окраски.

Основная заслуга Котта и заключается в том, что он свел во-

едино и систематизировал весь этот огромный, накопившийся в

литературе материал, в котором немалое место занимают резуль-

таты его собственных многолетних полевых наблюдений.

Все типы окраски и связанного с ним поведения животных рас-

сматриваются автором на экологической основе и связываются

с условиями жизни данного вида животных, что является несо-

мненным достоинством книги. Детальные описания этих явлений

У представителей самых разных классов убедительно показывают

их приспособительное значение.

Необходимо отметить, что книга хорошо иллюстрирована ин-

тересными и наглядными рисунками и фотографиями, большая

часть которых оригинальна.

Вместе с тем книга не лишена недостатков. О некоторых из

них необходимо сказать несколько слов.

6 ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Для автора характерен обычный для зарубежных ученых созер-

цательный подход к явлениям, которые он описывает и классифи-

цирует, но не стремится объяснить с исторической точки зрения.

Котт не пытается выяснить, каковы были условия жизни, вы-

звавшие развитие того или иного типа окраски, какова физиология

его возникновения. В частности, совершенно не затронут авторол!

вопрос о связи физиологии образования пигментов разного типа

у животных, обитающих в различных условиях, со спецификой

обмена веществ у этих животных. Это направление успешно разра-

батывается советскими учеными (Г. П. Дементьев, В. Ф. Ларионов)

и может пролить свет на взаимоотношения, существующие между

биологическим значением и физиологией окрасок у животных.

Другая серьезная ошибка автора состоит в объяснении пове-

дения животных с антропоморфистской точки зрения. Это особенно

бросается в глаза в гл. 12 и 26 и в «Заключении». Автор ничего не

говорит, в частности, об условных рефлексах и их значении для

становления или закрепления инстинктов и повадок животных,

связанных с использованием ими приспособительных окрасок.

Между тем совершенно ясно, что многие данные, приводимые ав-

тором (например, опыты с поеданием жабами пчел — гл. 19),

следует трактовать именно с позиций учения акад. И. П. Пав-

лова об условных рефлексах. Бесспорно, что подобные условные

рефлексы могут, закрепляясь, передаваться по наследству, что

повышает биологическую ценность окрасок.

Наконец, крупнейшим недостатком книги является то, что

автор использовал при ее составлении преимущественно англо-

американскую литературу, в значительно меньшей степени —

немецкую и французскую и обошел молчанием работы русских

ученых, если не считать двух-трех ссылок. Следует подчеркнуть,

в частности, что Котт не упоминает ни одной из работ крупней-

шего русского энтомолога И. А. Порчинского, опубликовавшего

между 1877 и 1897 гг. серию важных и интересных исследований

относительно покровительственной и предостерегающей окрасок

и мимикрии у насекомых. Не упоминает Котт и Фаусека, автора

интересных работ о приспособительной окраске и поведении на-

секомых и пресмыкающихся, а из десятков статей советского уче-

ного проф. В. Н. Шванвича, исследовавшего приспособительное

значение окрасок и рисунков у бабочек, приведена лишь одна.

Абсолютно неиспользованными остались и работы многих других

советских ученых.

Все эти недостатки необходимо учитывать при чтении книги

Котта. Фактический же материал, собранный в книге, безу-

словно полезен не только специалистам-биологам, но и широкому

кругу читателей, интересующихся биологическими проблемами.

Канд. биол. наук О. Л. Крыжановский.

СПОСОБЫ, КОТОРЫМИ ДОСТИГАЕТСЯ МАСКИРОВКА

В ПРИРОДЕ

Глава 1

ОБЩАЯ ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКРАСКА

ОБЩЕЕ СХОДСТВО С ЛАНДШАФТОМ

Общее сходство окраски животных с окраской среды, в которой

они живут, известно каждому. Тундряная куропатка, гнездя-

щаяся среди покрытых лишайником скал на горных вершинах;

золотистая ржанка — на болоте; вальдшнеп — среди засохшей

и опавшей дубовой листвы; галстушник — на каменистом берегу;

авдотка — на галечнике; выпь, неподвижно стоящая среди тем-

ного камыша; попугайчик, кричащий в роскошной листве ман-

грового дерева; сахарский козодой, незримо таящийся в голой

пустыне; белоног, сидящий на каком-нибудь гниющем пне,—

каждый пользуется для маскировки тонами и оттенками, свой-

ственными окружающей его среде.

Конечно, легко найти и исключения; но остается фактом, что

бесчисленные животные, населяющие всевозможные местообитания,

как правило, имеют критическую (покровительственную) окраску.

Путешественник, посетивший одну из засушливых областей зем-

ного шара, например Калахари, Сахару, пустыни северо-западной

Индии или южной Калифорнии, напрасно будет искать там бле-

стящие зеленые краски, украшающие многих древесных животных:

попугаев и дятлов, древесных лягушек и древесных змеи, хаме-

леонов и игуан, кузнечиков и богомолов; он не встретит синих

тонов, свойственных окраске тунца, макрели или летающей рыбы

и типичных для многих обитателей поверхностных вод океана;

он не найдет здесь и незапятнанного белого наряда представи-

телей фауны снегов. Вместо этого он увидит, что существа, до-

статочно непритязательные, чтобы выжить в столь негостепри-

имных местах, за малым исключением одеты в цвета, заимство-

ванные у самой пустыни,— в охристый, светложелтый, бурый

и песчано-серый цвет, иногда с темнобурыми, черными и белыми

пятнами. Более того, эти цвета преобладают в систематически очень

Далеких друг от друга группах животных.

10 ЧАСТЬ I. ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКРАСКА

В цвета пустыни окрашена шкура млекопитающих — шакала

и фенека, песчанки и тушканчика; в эти цвета окрашено и опе-

рение птиц — пустынного и хохлатого жаворонков, египетского

козодоя, дрофы-красотки, песчаного бегунка, рябка и пере-

пела; они повторяются на чептуях пустынных ящериц —

гекконов, сцинков, варанов, жабовидных ящериц и многих

других; они свойственны и змеям, например рогатой гадюке;

мы находим их и на хитиновом пэнцыре многих насекомых

пустыни.

Очень любопытно, что существует еще лишь одна обширная

область обитания, в которой господствуют более или менее сход-

ные цвета, но которая по большинству признаков прямо проти-

воположна пустыне. Речь идет об илистом дне устьев рек и пес-

чаном или усыпанном гравием дне прибрежной полосы морей.

И здесь фауна, хотя и совершенно отличная от пустынной, имеет

ту же скромную окраску — бурую, рыжую, охристую или серую,

как, например, окраска донных рыб — камбалы и палтуса, а

также многих ракообразных и головоногих. И здесь мы снова ви-

дим, что окраска и рисунок не сплошь коричневые, бурые или

светложелтые, а гармонируют с окраской того конкретного уча-

стка дна, на котором находится животное.

Эти факты общего покровительственного сходства с основной

средой обитания настолько хорошо известны, что едва ли их

надо подробно описывать. В каждой области, где преобладает

какой-либо тип окраски, большинство представителей фауны обыч-

но окрашено под цвет основного фона своего окружения. Например,

зеленый цвет, столь широко и ярко представленный в окраске

птиц, ящериц, змей, лягушек, жуков, клопов, кузнечиков, бо-

гомолов, бабочек, гусениц и других обитателей вечнозеленых

лесов, так же преобладает в окраске представителей фауны лишь

тех областей, где зеленый цвет широко представлен в окраске

ландшафта, например у обитателей травянистого покрова и зеленой

растительности вообще, а также у морских организмов, живущих

среди морской травы и зеленых водорослей. Белая окраска гос-

подствует только у представителей фауны холодного севера, в

ландшафте которого преобладает также белый цвет; нигде больше

эта окраска не имеет широкого распространения.

Не менее замечательно развитие прозрачности у представите-

лей фауны поверхностных вод моря — свойство, которым обла-

дают в личиночной ИЛИ взрослой стадии столь различные пелаги-

ческие организмы, как кишечнополостные, брюхоногие моллюски,

многощетинковые черви, ракообразные, оболочники и рыбы, ко-

ренным образом отличаясь в этом отношении от своих непро-

зрачных и пигментированных ближайших родичей или взрослых

стадий, живущих на дне или берегу моря.

ГЛ. I- ОБЩАЯ ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКРАСКА Ц

КОНВЕРГЕНЦИЯ ПРИ ОБЫЧНОЙ ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННОЙ

ОКРАСКЕ

Явления общего покровительственного сходств? дают много

поразительных примеров конвергенции, означающей поверхност-

ное сходство (в данном случае — окраски), обусловленное не

родством, а сходством условий жизни. Как во всех случаях при-

способительной конвергенции, поверхностное сходство обычной

критической окраски животных (это сходство Паультон назвал

синкриптическим) совершенно случайно и резко отличается в этом

отношении как по функции, так и по происхождению от мимети-

ческого сходства, при котором внешнее сходство между разными

животными развилось не случайно, а закономерно, причем само

это сходство имеет приспособительное значение.

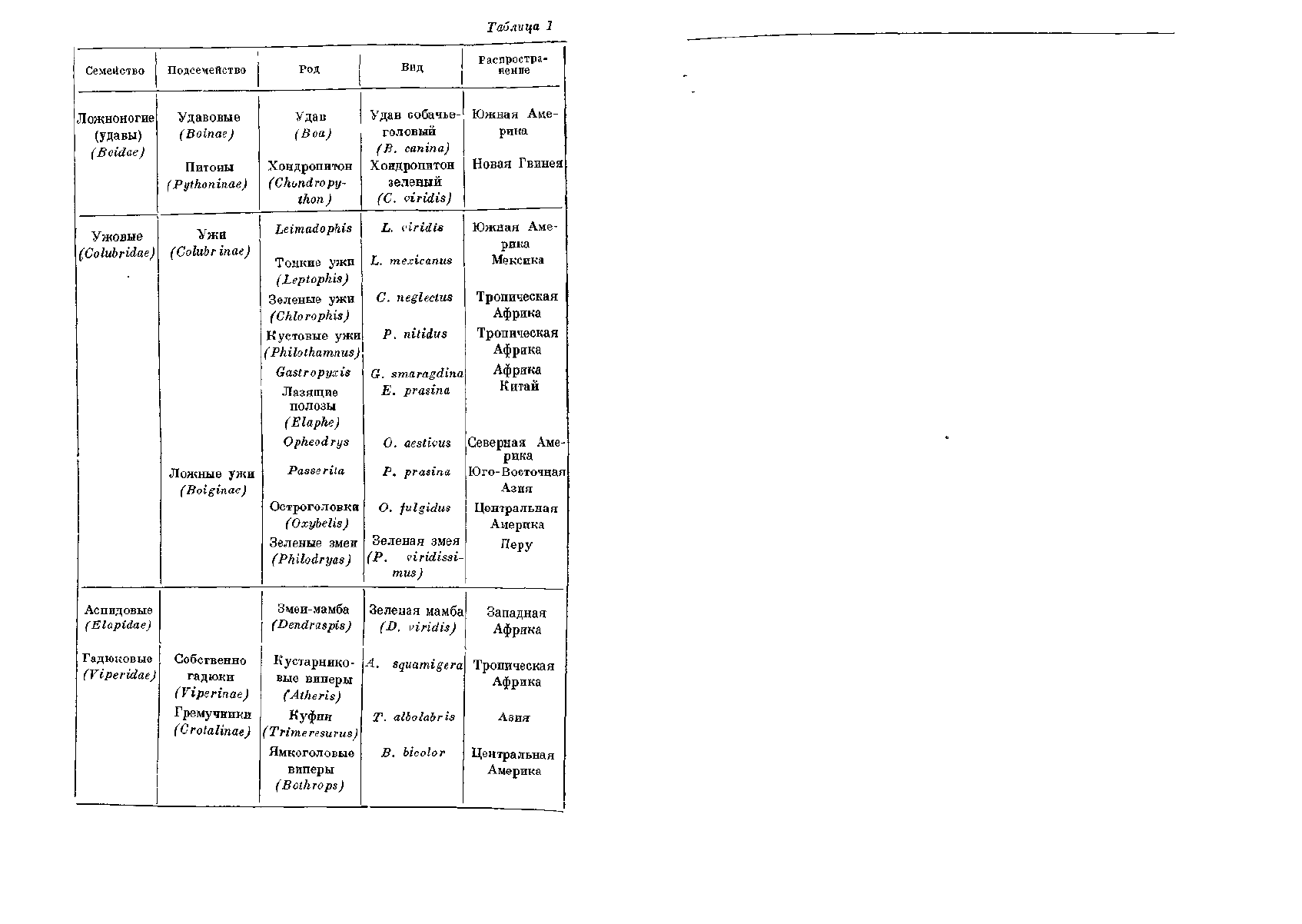

Зеленая окраска тропических древесных змей. Конвергенция

окрасок иллюстрируется примером зеленой окраски тропических

древесных змей, появившейся независимо в нескольких связан-

ных лишь отдаленным родством семействах и во всех тропических

областях Старого и Нового Света. В табл. 1 показано положение

в системе различных родов, имеющих яркозеленые древесные ви-

ды. Для каждого рода в качестве примера мы приводим лишь

один вид. Список можно было бы, конечно, значительно увели-

чить; он приведен просто для того, чтобы показать широкое рас-

пространение ограски, высокую криптическую эффективность

которой знает каждый, знакомый с природой тропиков.

Среди этих видов много ярких случаев конвергенции как формы,

так и окраски, например между кустарниковыми виперами (Athe-

ris) тропической Африки и ямкоголовыми виперами (Bothrops)

тропической Америки, хотя первые принадлежат к настоящим

гадюкам (Viperinae), а вторые — к гремучникам (Crofalinae).

Аналогичные явления встречаются повсеместно среди других

представителей лесной фауны; зеленый наряд развивается не-

зависимо во многих родах и семействах ящериц, лягушек и птиц,

не говоря уже о бабочках, жуках, полужесткокрылых и прямо-

крылых.

Зеленая окраека, обусловленная различными причинами. Ряд

других фактов, косвенно подтверждающих адаптивное значение

зеленой окраски, связан с широким разнообразием физических

и химических процессов, приводящих к образованию ее у разных

групп животных. Много лет назад Паультон [499] показал, что

зеленая окраска различных гусениц обусловлена содержащи-

мися в крови этих гусениц производными хлорофилла, из-

влеченного из пищи. Паультон подчеркивает то обстоятель-

ство, что этот пигмент крови, в отличие от известных ныне

ГЛ. 1. ОБЩАЯ ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКРАСК\ 13

растворов хлорофилла, устойчив по отношению к длительно-

му действию света и что зеленая гемолимфа спектроскопи-

чески более сходна с неизменным хлорофиллом листа, чем

спиртовой раствор хлорофилла; это кажется еще более удивитель-

ным, если учитывать химические процессы, связанные с прохож-

дением пигмента через кишечник.

Интересно, что в ряде случаев, например у глазчатого браж-

ника (Smerinthus ocellatus), зеленый пигмент проходит через

куколку в яйца, и таким образом молодые гусеницы приобретают

зеленую окраску еще до того, как они получат свежий хлорофилл

из кормового растения [525]. Иногда, как у гусениц Phlogophora

meticulosa, зеленая окраска вызвана тем, что пища, находящаяся

в кишечнике, просвечивает через прозрачную стенку тела

[496]. В других случаях пигменты синтезируются насекомыми,

развиваясь, даже у растительноядных видов, независимо от ха-

рактера пищи и не обнаруживая родства с хлорофиллом. Они

вырабатываются у палочников, кузнечиков и многих гусениц,

выкармливаемых на пище, не содержащей пигмента [170, 207,

412], и спектроскопически было показано, что природа этих пиг-

ментов совершенно отлична от хлорофилла. Так, Фор [170] обна-

ружил, что у зеленых особей одиночной фазы африканской пере-

летной саранчи (Locusta migratoria subsp. migratoroides) пигмент

отличается от хлорофилла тем, что имеет единственную полосу

поглощения с максимумом у 6700 А, при полном отсутствии кра-

сной флуоресценции. В противоположность этому, надо отметить,

что личинки многих двукрылых, прокладывающие ходы внутри

листа и не нуждающиеся, таким образом, в критической окраске,

не имеют зеленой окраски, хотя и питаются тканями, содержащими

хлорофилл [281].

Специфическая природа зеленого пигмента некоторых рако-

образных была показана Гемблем [198], установившим, что раз-

витие зеленой окраски у особей креветки Hippolyte varians при

выкармливании на фоне зеленой травы не зависело от пищи;

креветки, выкармливаемые бесцветными веществами, красными

икринками и мелкими бурыми водорослями, несмотря на это

становились зелеными.

Зеленая окраска взрослых насекомых либо имеет структурную

природу, либо же вызывается совместным действием пигмента

и структуры. Так, Онслоу [449] показал, что блестящий зеленый

Цвет бабочки Ornithoptera poseidon обусловлен сочетанием желтого

пигмента с синей структурной окраской и что зеленая окраска

таких жуков, как Heterorrhina elegans и Н. africana, обусловлена

сходной причиной.

Окраска амфибий зависит от расположения трех видов пиг-

ментных клеток, или хроматофоров, а именно: меланофоров,

л

ипофоров и гуанофоров, носителей черных или бурых,

14 ЧАСТЬ I. ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКРАСКА

желтых или красных и белых пигментов соответственно. Ин-

тересно отметить, что, несмотря на ограниченность этой палитры,

многие живущие в листве древесные лягушки, например Hyla

arborea и Leptopelis /ohnstoni, бывают одеты в ярчайшие цвета зе-

леной листвы. Эта окраска обусловлена отчасти избирательной

абсорбцией лучей с большей длиной волны глубоко расположен-

ным слоем меланофоров, отчасти же гуанофорами, отражающими

более короткие волны. Этот рассеянный свет казался бы голубым

(по тем же причинам, которые обусловливают голубой цвет неба),

если бы над ним не располагался светофильтр, образуемый слоем

липофоров, пропускающим только зеленый свет [445].

Относительно природы зеленой окраски змей, повидимому, ни-

чего не было опубликовано. Однако сотрудник Британского му-

зея естественной истории Паркер сообщил мне, что окрашенные

в зеленый цвет змеи сохраняются в спирте по-разному. Они либо

остаются зелеными, либо синеют. В первом случае спирт содержит

обесцвеченный зеленый пигмент, во втором—желтый пигмент. Пар-

кер указывает, что это различие обусловлено, вероятно, разным

происхождением зеленой окраски: в первом случае она вызывается

зеленым пигментом, слегка растворимым в спирте, а во втором—

обусловлена сочетанием структурного голубого цвета, неразру-

шаемого спиртом, с растворимым желтым пигментом.

Сходное положение существует, повидимому, у ящериц. Мно-

гие виды принадлежат ко второй категории, и в некоторых слу-

чаях посмертные изменения окраски привели к ошибочным пред-

ставлениям об окраске при жизни. Очень яркий пример этого

встретился мне в Бразилии. Пойманная на острове Марахо редкая,

очень красивая ящерица чрезвычайно яркого зеленого оттенка

была впоследствии определена как принадлежащая к виду, из-

вестному под совершенно неподходящим названием Urocentron

azureum. Окраска этого вида неоднократно описывалась в лите-

ратуре, как «красивая голубая», несомненно, на основании

внешнего вида ящериц в заспиртованном состоянии [107].

У птиц, в особенности древесных, зеленая окраска весьма

обычна. У бананоедов (Musophagidae) эта окраска обусловлена

зеленым пигментом, содержащим железо. У всех других птиц

зеленый цвет — структурный, обусловленный комбинацией жел-

того, серого или бурого пигмента с особой бесцветной поверхност-

ной структурой [439]. Его природа хорошо заметна у некоторых

видов, например у амазонского попугая, зеленые перья которого

становятся тусклобурыми, если птица сильно намокнет под дождем.

Наконец, можно привести хорошо известный и чрезвычайно

любопытный пример южноамериканских ленивцев, Bradypus tridac-

tylus и Choloepus didactylus, грубая, косматая шерсть которых

приобретает зеленовато-серый оттенок благодаря наличию на ней

симбиотических протококковых водорослей.

ГЛ- 1- ОБЩАЯ ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКРАСКА 15

Зеленая окраска и инфракрасные лучи. Очень интересный во-

прос касающийся природы и качества света, отражаемого зелеными

животными, возник в результате применения сравнительно новой

техники Фотографирования на пластинках, чувствительных к

инфракрасным лучам. Хорошо известно, что хлорофилл отражает

свет в инфракрасной зоне спектра и что вследствие этого тра-

ва или листва на инфракрасной фотографии кажутся снежно-

белыми.

Но различные зеленые животные, кажущиеся глазу сходными

по цвету друг с другом и с окружающей средой, сильно отлича-

ются от нее по абсорбции инфракрасных лучей. Вследствие этого,

при фотографировании таких животных на панхроматических

и инфракрасных пластинках в некоторых случаях получаются

замечательно убедительные снимки: формы, абсорбирующие ин-

фракрасные лучи, во втором случае ясно выделяются в виде

темных предметов, отчетливо выступающих на светлом фоне.

Это хорошо видно на фотографиях кузнечика Leptophyes punctatis-

sima (см. фото 2)\ выступающего на инфракрасной фотографии

темным пятном на светлом фоне листа ревеня, на котором он сидит.

Сходный результат получается с гагой (см. фото 4), которая на

инфракрасной фотографии (2) столь же резко бросается в глаза,

сколь она хорошо скрыта на обычной фотографии (1).

Эти факты имеют определенное практическое значение. В ре-

зультате развития аэрофотосъемки и авиаразведки маскировка

складов боеприпасов, артиллерийских позиций, пунктов сосре-

доточения войск и других объектов стала во время первой миро-

вой войны делом жизненной важности. Для этой цели применяв

лось много средств, например сооружение перекрытий подходя-

щего цвета и рисунка, располагаемых таким образом, чтобы устра-

нить тени, ходы сообщения, воронки и т. д. Но из того, что эта

маскировка действенна при прямом наблюдении и обычной фото-

графии, вовсе не следует, что она будет скрывать объекты при ин-

фракрасном фотографировании. Сравнение аэрофотоснимков, сня-

тых одновременно на панхроматических и инфракрасных пластин-

ках, обнаруживает многое, что до применения этой новой фототех-

ники казалось достаточно замаскированным. Таким образом, труд-

ная проблема укрытия посредством маскировки стала еще более

затруднительной.

Но если мы вернемся к животным, то оказывается, что эта

проблема разрешима и уже разрешена природой. Прежде всего,

как и следовало ожидать, некоторые зеленые гусеницы, например

гусеница глазчатого бражника {Smerinthus ocellatus), зеленая

окраска которых обусловлена модифицированным хлорофиллом,

при инфракрасной фотографии не выделяются на фоне листьев,

1

Фото помещены в конце книги. (Прим. ред.)

16 ЧАСТЬ I. ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКРАСКА

среди которых они сндят, и сохраняют свою защитную окраску

(см. фото 3).

Еще более замечательное явление наблюдается у некоторых

древесных квакш, например у Hyla coerulea (см. фото 5), Здесь

зеленая окраска, как уже упоминалось, обусловлена сочетанием

пигмента и структуры. Но на инфракрасной фотографии их кожа

выглядит так, как если бы ее окраска была обусловлена хлоро-

филлом (к которому она, конечно, не имеет никакого отношения

ни по своим физическим, ни по химическим признакам). Таким

образом, и на инфракрасной фотографии и при восприятии гла-

зом, чувствительным к инфракрасным лучам, окраска сохраняет

то соответствие тона, от которого зависит незаметность особи,—

она кажется стеариново-белой на снежно-белой листве.

Возможно, что некоторые животные обладают способностью

зрительно воспринимать инфракрасную часть спектра, как ука-

зывал Вандерпланк [6391 в отношении серой неясыти (Strix

aluco), и тогда весь вопрос приобретает большой интерес для на-

туралиста и для специалиста по камуфляжу. Он открывает боль-

шие возможности для дальнейшего исследования

1

.

АДАПТИВНАЯ РАДИАЦИЯ В ЯВЛЕНИЯХ ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННОГО

СХОДСТВА ОКРАСКИ

Принцип конвергенции можно изучать и с иной точки зрения.

Он ярко выступает на фоне адаптивной радиации окраски, в осо-

бенности у таких групп животных, образ жизни которых обусло-

вливает первостепенную важность маскировки в целях либо на-

падения, либо защиты. Дело в том, что у таких видов различия

в окраске, обнаруживающиеся в пределах разных семейств и от-

рядов, обычно связаны с различиями в среде, обитаемой отдель-

ными видами и родами. Такие явления наблюдаются, например,

у групп, столь различных по образу жизни и столь далеких друг

от друга систематически, как пауки, ящерицы и кошки.

Общее покровительственное сходство у пауков. Многие пред-

ставители пауков хорошо иллюстрируют это положение. Так,

виды, живущие на коре, подобно Marpessa muscosa, обычно имеют

бурую окраску; другие, как Salticus scenicus, обитающие на ка-

менных стенах и гранитных скалах, имеют пеструю, черную с белым

поверхность; третьи, подобно Trochosa picta, живущие на песча-

1

Мэтьюс и Мэтьюс (L. H. Matthews и В.Н.С. Matthews, Nature, 143,

983 (1939) описывают опыты, не подтверждающие мнения о способности

сов видеть мелких животных в темноте благодаря инфракрасному излу-

чению последних. Они не обнаружили реакции глаза серой неясыти на

излучение нагретого черного тела при температурах от 40 до 400°. Оказа-

лось, что глаз практически не воспринимает длинных инфракрасных лучей.

ГЛ. 1. ОБЩАЯ ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКРАСКА 17

нои грунте, имеют песчаную окраск}, оттенок которой варьирует

в различных местностях соответственно оттенкам песка, преобла-

дающим в районе их распространения. Науки, населяющие обычно

стены и изгороди, подобно Sitticus pubescens, имеют сероват} ю

окраску; живущие среди лишайников виды, например северо-

американский Epeira prompta, очень часто напоминают лишайник:

многие обитатели трэвы, как южноамериканский Tetragnatha

extensa, одеты в зеленый наряд, тогда как некоторые формы, часто

встречающиеся на цветах, например Misiimena vatia, имеют

Селую, розовую, желтую или бледнозеленую окраску, соответ-

ственно окраске их непосредственного окружения.

Общее покровительственное сходство у ящериц. У ящериц

оэщая связь между фоном местообитания, образом жизни и окрас-

кой резко бросается в глаза. Как уже упоминалось, многие виды,

живущие в лесах среди ветвей и листвы, имеют преимущественно

зеленую окраску, причем эта окраска не зависит от систематиче-

ского положения животного. Зеленая окраска наблюдается,

в частности, во многих родах сем. игуан, например у Anolis, Iguana,

Polychrus (см. фото 1, 1), у многих агам, например у Cophotis

ceylanica, найденной на Цейлоне на покрытых мхом древесных

стволах, у ряда гекконов, например у Phelsuma; она типична

для хамелеонов, например для маленького южноафриканского

Chamaeleon pumilus и восточноафрикаиского Ch. dilepis. Другие

ящерицы, живущие на сучьях и стволах деревьев, испещрены

коричневыми и бурыми пятнами, напоминая окраской кору и мох,

как, например, восточноафриканская агама Agama atricollis, или

Corythophanes cristatus (см. фото-1, 2) из южной Бирмы, или гек-

, кон Ptychozoon kuhli с Малакк^кого полуострова. Другие виды,

как бразильская Amelia surinimensis, живущие на грунте, испещ-

ренном светлыми пятнами, имеют темную окраску со светлыми

пятнами. В саваннах пятнистая окраска уступает место полосатой,

гармонирующей с линейными очертаниями трав, кап у африкан-

ского сцинка Mabuia quinquetaeniata.

В пустынях полосатый наряд сменяют «брезентовые плащи»,

которые с их более темным рисунком хорошо сливаются с

блеклым фоном выжженных солнцем скал и песка. Такие виды

почти неизменно окрашены в пвет местности, независимо от се-

мейства, к которому они принадлежат. В качестве примера можно

назвать переднеазиатскую круглоголовку Phrynocephalus macu-

latus (сем. Agamidae), жабовидную ящеригу Phrynosoma modes-

tum (сем. Tguanidae) из Мексики, геккона Palmatogecko rangei

из юго-западной Африки и серого варана Vnronus g'-iseus

1

из

Аравии и северо-западной Индии.

1

Серый варан обычен также в песчаных пустынях среднеазиатских

Республик СССР (Узб. ССР, Туркм. ССР, Тадж/ССР). (Прии. ред.)

2

X. котт

18 ЧАСТЬ I. ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКРАСКА

Следует отметить один факт, к котором} мы вернемся в связи

с млекопитающими, птицами и насекомыми: разные расы и виды

часто проявляют чрезвычайно близкое сходство с окраской гр}нта

того узкого местообитания, в котором они жив\т. Это хорошо

выражено у жабовидных ящериц рода Phrijnosoma, к которому

принадлежит хорошо известная рогатая ящерица США, Брайнта

[65] указывает, что эта ящерица так подходит по цвету к своей

среде, что выдает себя лишь при движении. Крупная Ph. douglassii

ornatisfimuw напоминает многоцветные скалы живописной пустыни

Аризоны, P. d. douglassii — одноцветную почву Орегона; Pk,

platyrliinos, обитающая на белых солончаковых равнинах Амар-

гозской пустыни,—совершенно белого цвета; другие формы, живу-

щие на черяом rpjme, образованном застывшими потоками лавы,

окрашены в почти черный цвет, a Ph. blainvilhi frontale — един-

ственная известная жабовидная ящерица, обитчощая в лесной

зоне около Пасифик Гров, ь графстве Монтерей, — маскируется

под цвет покрывающих землю сосновых игл.

Общее покровительственное сходство у кошек. Аналогичные

типы защитных окрасок развились в различных отрядах млеко-

питающих. Так, у представителей сем. кошачьих цвет и рисунок

меха обычно соответствуют образу жизни Й условиям среды.

Ирбис (Felis uncial, длинный ме\ которого имеет белую основною

окраску, приурочен к почти безлесным высокогорьям Централь-

ной Азии. Вертикальные оранжево-рыжие и черные полосы тшра

(F. tigris) сливаются с параллельными стеблями крупных злаков

и тростника болот и травянистых равнин, в которых он живет

Кишки, живущие преимущественно на деревьях, как крупные,

так и мелкие, одеты в шкуру с пестрыми пятнами или полосами.

Этим в особенности отличается южноамериканский ягуар (F. опра),

светложелтая или красноватая с черными пятнами шкура ко-

торого хорошо маскируется в темной листве. Такую же, хотя и

несколько видоизмененную одежду имеют красивый оцелот (F. par-

dalis), исключительно лесное животное, также из Южной Америки,

и дымчатый леопард (F. nebulosa), исключительно древесный вид

из юго-восточной Азии. Виверровая кошка (F. viverrina) из этой

же области отличается удлиненными темными пятнами и поло-

сами на сером фоне и живет в зарослях по берегам рек и озер, где

ее окраска, несомненно, является высоко покровительственной.

Окраска европейской лесной кошки (F. silvestris) также приспо-

соблена к лесистой местности. В меньшей степени поцобьая окраска

выражена у леопарда (F. pardus), обитающего преимущественно

в лесных областях и ведущего частично древесный образ жизни.

Напротив, виды, живущие в открытой, пустынной местности,

обычно не имеют полос или пятен или эти пятна лишь слегка

заметны. Такая окраска присуща льву (F. leo), обитателю главным

Г I. 1. ОБШЛЯ ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 0КР4СКА 19

образом песчаных равшш и скалистых районов с низким кустар-

ником, а также многим более мелким видам, например каракалу

(F. caracal), однотонно окрашенному в бурый или рыжеватый

цвет виду из Индии и Аравии; манулу или кошке Палласа {F.rra-

nul), сероватой ИЛИ светложелтой форме из Средней и Центральной

Азии; кошке пампасов <F. paferos), желтовато-серой, с косыми

соломенного цвета полосами на боках, живущей в степных райо-

нах Аргентины.

ЗАЩИТНАЯ ОКРАСКА В РАЗНЫХ МЕСТООБИТАНИЯХ.

ЛОКАЛЬНЫЕ РАСЫ

Более тонкое выражение рассматриваемого принципа можно

наблюдать в очень точном приспособлении окраски различных

животных к узкой зоне их обитания. Мы разберем здесь несколько

наиболее ярких примеров этого среди млекопитающих, птии

п насекомых.

Локальные расы млекопитающих. Многие авторы отме-

чали наличие светлых рас диких животных на песчаных берегах,

и островах и участках пустыни. В 1898 г. Джемсон [285] опуб-

ликовал сообщение о светлоокрашенной расе домовой мыши, оби-

тающей среди песчаных холмов маленького острова Норт-Булл,

в Дублинском заливе. Этот остров возник, невидимому, между

1775 и 1800 гг., и раса образовалась за последующую сотню лет.

Джемсон заметил, что песчаные холмы осенью и зимой посещались

болотными совами и что туда регулярно прилетали коршуны

с материка; каждый день можно было видеть, как эти коршуны

охотились на Норт-Булл. Он сделал вывод, что покровительст-

венно окрашенная раса обязана своим происхождением избира-

гельной элиминации более заметных темных мышей этими птицами

(которые, охотясь, руководствуются зрением), в сочетании с изо-

ляцией, препятствующей иммиграции темной формы с материка.

Много сходных наблюдений было опубликовано по Северной

Америке. Осгуд Г450] в своем ценном обзоре мышей американского

рода Peromyscus описывает светлый подвид оленьей мыши (Peromys-

cus maniculatus rubidus), населяющей практически изолированный

песчаный полуостров около Самоа, в заливе Гумбольдта, на побе-

режье северной Калифорнии. Эта светлая форма и родственная

ей более темная оленья мышь из хвойных лесов прилежащего

материка были изучены Сэмнером [595], рассмотревшим роль

изоляции в образовании строго локализованной светлой расы

1

.

Здесь и ниже автор основывается в своих выводах на ошибочных

представлениях Сэмнера и других бзрж\азных биотогов о роли изоляции

в кидообразовании, не пытаясь

даже

пскг ыть значения в

JTOM

процессе

УСЛОВИЙ

жизни.

(Прим

ред )