Каминская Э.А. Общая генетика

Подождите немного. Документ загружается.

довательность нуклеотидов в гене при этом точно соответствует

последовательности аминокислот в молекуле белка. Иными словами,

ген и его продукт коллинеарны.

Исходя из гипотезы последовательности азотистых оснований,

физик Г. Гамов в 1954 г. предложил схему строения генетического

кода, но его представления носили умозрительный характер. Основ-

ные принципы кодирования были сформулированы лишь в начале

60-х годов.

Для записи любой, в том числе наследственной, информации

используется определенный шифр, элементом которого является

символ, или буква. Совокупность таких символов составляет алфа-

вит. Отдельные сообщения записываются комбинацией символов, ко-

торые называются кодовыми группами (словами), или кодонами.

Известен алфавит, состоящий всего из двух символов. Это азбука

Морзе. В ней два символа передают все речевое богатство любого

языка. В ДНК 4 буквы — первые буквы названий азотистых осно-

ваний. Значит, генетический алфавит состоит всего из 4 символов.

Что же является кодовой группой, или словом, генетического кода?

Известно немногим более 20 аминокислот. Содержание их должно

быть записано генетическим кодом, т. е. 4 буквы должны дать 20

кодовых слов. Допустим, слово состоит из двух символов, тогда

каждый из них даст 4 сочетания (например, AT, АГ, АЦ, АА) и всего

получится 16 кодовых групп. Этого явно мало, чтобы закодировать

20 аминокислот. Следовательно, в кодовом слове должно быть мини-

мум 3 нуклеотида, что даст 64 (4

3

) сочетания. Такого количества

триплетных нуклеотидных сочетаний вполне достаточно для коди-

рования всех аминокислот.

Мысль о том, что генетический код триплетный, высказал впервые

Гамов. По его мнению, одну аминокислоту кодируют три последова-

тельные пары нуклеотидов. Исходя из того, что кодовое слово пред-

ставляет собой триплет нуклеотидов, следовало выяснить, какие

конкретно триплеты соответствуют каждой из аминокислот. В 1961 г.

М. Ниренберг и Г. Маттеи сделали открытие, позволившее решить

этот вопрос. В бесклеточной системе в присутствии всех 20 амино-

кислот они стимулировани in vitro синтез монотонного полипепти-

да — полифенилаланина, использовав в качестве и-РНК синтети-

ческую полиуридиловую кислоту, и установили, что триплет УУУ

кодирует фенилаланин. В дальнейшем таким способом был определен

состав остальных триплетов. В 1964 г. Г. Корана удалось синтезиро-

вать первые искусственные полирибонуклеотиды с определенной

последовательностью азотистых оснований. Одновременно Нирен-

берг обнаружил, что если простые тринуклеотиды добавлять к рибо-

сомам, то они будут связывать лишь ту т-РНК, антикодон которой

комплементарен добавленному тринуклеотиду. Так в течение года

была полностью осуществлена работа по расшифровке генетиче-

ского кода:

57

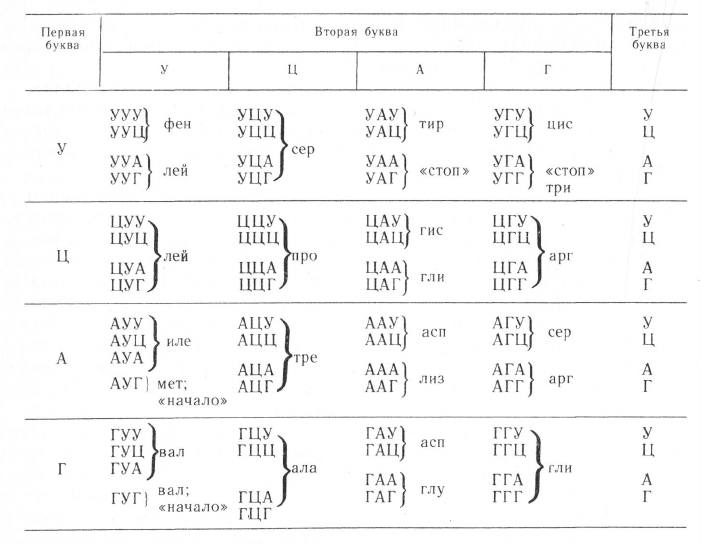

Учитывая, что количество триплетов явно превышает количество

существующих аминокислот, Гамов предположил, что каждая амино-

кислота может кодироваться более чем одним типом нуклеотидных

триплетов. Следовательно, код должен содержать синонимы. Впо-

следствии экспериментально было обнаружено, что одну и ту же

аминокислоту могут кодировать разные триплеты. Так, три амино-

кислоты (аргинин, серин, лейцин) кодируются шестью триплетами,

пять (валин, пролин, аланин, глицин, треонин) — четырьмя, изо-

лейцин — тремя, девять аминокислот (фенилаланин, тирозин, гисти-

дин, лизин, аспарагин, глутамин, цистеин, аспарагиновая и глута-

миновая кислоты) — двумя, две аминокислоты (метионин и трипто-

фан) — одним триплетом. Некоторые кодовые группы (УАА, УАГ,

УГА) вообще не несут смысловой нагрузки, т. е. являются «бес-

смысленными» триплетами. «Бессмысленные», или nonsense, кодоны

выполняют функцию терминаторов цепи — знаков препинания в ге-

нетическом тексте. Каждый такой триплет служит сигналом оконча-

ния синтеза белковой цепи. Специальных инициирующих кодонов

не существует. Их функцию выполняют два кодона: АУГ и ГУГ, но

только в том случае, если они стоят в начале текста. В любом другом

месте цепи АГУ кодирует метионин, а ГУГ — валин.

Свойство генетического кода, состоящее, с одной стороны, в том,

что он содержит избыточные триплеты, т. е. синонимы, а с другой —

«бессмысленные» триплеты, получило название вырожденности.

58

Эволюционный смысл этого свойства генетического кода заключает-

ся, по-видимому, в том, что вырожденность обеспечивает стабиль-

ность генетических систем. Если бы 20 аминокислот кодировались

только 20 триплетами (из 64), то каждое изменение азотистого

основания в цепи ДНК приводило бы к появлению кодонов либо

с иным смыслом, либо бессмысленных. В действительности же, как

указывалось выше, в большинстве случаев не всякое изменение

азотистого основания сопровождается изменением смысла триплета;

нередко возникают кодоны-синонимы, вообще не приводящие к за-

мене аминокислот в молекуле белка.

Линейный порядок расположения азотистых оснований в цепи

ДНК позволяет предположить, что существуют два способа чтения

генетического кода: перекрывающийся и неперекрывающийся. По

мнению Гамова, генетический код является перекрывающимся. Это

означает, что каждая нуклеотидная пара может участвовать в коди-

ровании трех аминокислот. Если это так, то приведенный ниже

фрагмент генетического текста расшифровывается следующим обра-

зом:

I —А —А--Т--/"--Ц—А--Т--Ц ДНК

1--У—У--А—Ц—Г—У—А--Г и-РНК

Ч1Х1Х1Х1Х1Х1/

леи /пир тре аре дал стоп

Отношение нуклеотидов к числу аминокислот в этом случае со-

ставляет 1:1.

Гипотезу о неперекрывающемся генетическом коде высказал

Ф. Крик. Согласно этой гипотезе, генетический текст того же фраг-

мента ДНК расшифровывается иначе:

. - -л —-л - -j- -/"--//--а—т- -ц- - г дик

7 —у-у-а-ц-г--у- -а --г--ц а-рпн

\ I / W /

леи аре сер

При неперекрывающемся коде отношение числа нуклеотидов

к числу аминокислот равно 3:1. С точки зрения Крика, неперекры-

вающийся генетический код свидетельствует о смысловой дискрет-

ности кодовых групп: замена одного основания может привести к из-

менению только одной аминокислоты в белковой цепи. Доказатель-

ством неперекрываемости генетического кода служит серия мутаций

гемоглобина, приводящих к разного рода анемиям: в шестом поло-

жении четвертого пептида гемоглобина в норме стоит глутамин,

при серповидно-клеточной анемии — валин, при талассемии —

лизин:

Нормальный гемоглобин А — — Вал-Гис-Лей-Тре-Про-Глю ...

Гемоглобин S — серповидно-

клеточная анемия — — Вал-Гис-Лей-Тре-Про-Вал ...

Гемоглобин С — талассемия — Вал-Гис-Лей-Тре-Про-Лиз ...

59

В данном случае к замене одной аминокислоты могло привести

изменение в цепи ДНК хотя бы одного нуклеотида. При пере-

крывающемся коде такое изменение нуклеотидов вызвало бы замену

по крайней мере трех аминокислот. Эти наблюдения явились дока-

зательством неперекрываемости генетического кода.

Установлено также, что генетический код считывается с опреде-

ленного места без запятых, причем каждый триплет «узнается»

автоматически с помощью словаря смысловых слов. Эти слова долж-

ны располагаться так, чтобы при неправильном считывании частей

любых двух соседних триплетов смыслового слова не получалось,

например, ААТ и ГЦА — смысловые, а АТГ и ТГЦ — бессмыслен-

ные триплеты на участке ААТ ГЦА.

При вставке или выпадении азотистого основания нарушается

считывание всего текста после места, где произошло это изменение,

к примеру:

i/агц.агц агц агц агц агц ...

т

г

-*~агц гаг цаг цаг цаг цаг...

t

2/аг# агц агц агц агц агц ...

-+ага гца гца гца гца гца ...

Если вблизи вставки азотистого основания справа по ходу счи-

тывания произойдет еще одна мутация, связанная с выпадением или

вставкой азотистого основания, считывание текста нарушится только

на небольшом участке:

i

агц^агц /гц агц агц агц...

г

>АГЦ ГАГ ЦГЦ АГЦ АГЦ АГЦ...

Вставка или выпадение азотистого основания обычно приводит к

значительным нарушениям в системе кодирования и изменениям

аминокислотного состава белка, как, например, у фага Т4 на участке:

AAA АГУ ЦЦА УУА ЦУУ ААУ ГЦУ-*- Зставна Ги У-—

лаз сер про лей /гей асп ала

—• AAA АГУ ГУЦ ЦАУ УАЦ УУА АУГ

лаз сер бал еас /пар леи мет

Особенностью генетического кода является его универсаль-

ность. Она заключается в том, что у различных живых организмов

(животных, растений, бактерий, вирусов) одинаковые триплеты коди-

руют одни и те же аминокислоты. Вместе с тем количество и после-

60

довательность азотистых оснований в цепи ДНК у разных организмов

различные. Это обусловливает видовую специфичность генетического

кода.

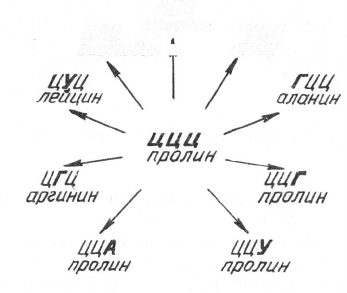

Расшифровка генетического кода была завершена к 1967 г. Тогда

же было сформулировано правило вырожденности генетического

кода: если у двух триплетов два первых нуклеотида одинаковые,

а третьи принадлежат к одному классу (пуринам или пиримидинам),

то они кодируют одну и ту же аминокислоту. Иными словами, два

первых нуклеотида в триплете (так называемый дуплет) несут основ-

ную смысловую нагрузку:

АЦЦ

ЦАЦ W

eoHUH

УЦЦ

еистидин серин

Отсюда следует, что генетический код является квазидуплетным

(псевдодуплетным).

В соответствии с правилом вырожденности каждая аминокислота

должна кодироваться четным числом триплетов. Но в хромосомном

коде обнаружились отклонения от этой закономерности. Во-первых,

аминокислоты метионин, триптофан и изолейцин кодируются нечет-

ным числом кодонов. Во-вторых, триплет АУА вместо метионина ко-

дирует изолейцин, а УГА является терминатором цепи вместо того,

чтобы кодировать триптофан.

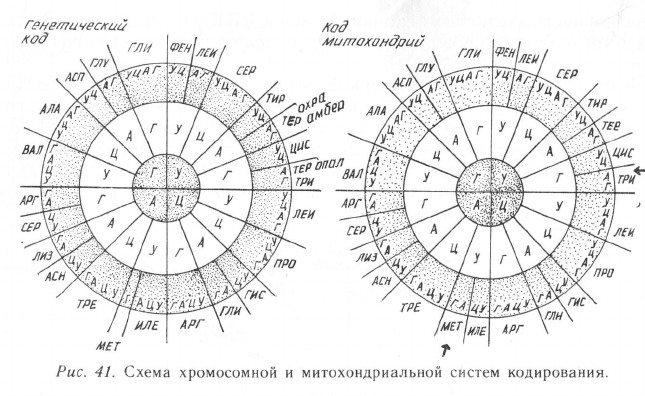

В 1969 г. М. Ичас высказал предположение о возможности

существования иной системы кодирования, более близкой к идеаль-

ной, т. е. без отклонений от правила вырожденности. В 1979 г. англий-

ские ученые обнаружили, что в митохондриальном гене человека,

кодирующем одну из субъединиц цитохромоксидазы, код иной. В нем

метионин, триптофан и изолейцин кодируются двумя триплетами

(четное число), а из шести аргининовых кодонов два — АГА и АГГ

выполняют функцию терминаторов (рис. 41). Следовательно, мито-

хондриальный код более совершенен, ибо в нем отсутствуют «непра-

вильности» универсального хромосомного 'кода. В митохондриальном

коде правило вырожденности не имеет исключений.

Еще одна «поправка» в коде была обнаружена в митохондриях

дрожжей. У них из шести лейциновых триплетов четыре (начинаются

на ЦУ) кодируют треонин — аминокислоту, непохожую по физико-

химическим свойствам на лейцин.Так что треонин у дрожжей коди-

61

руется восемью триплетами, начинающимися с АЦ и ЦУ, а лейцин —

всего двумя — УУА и УУГ.

Митохондриальный код называют идеальным в отличие от стан-

дартного хромосомного кода. Существование двух разных систем

кодирования в одной клетке является доказательством эволюции

генетического кода. Более древним является, очевидно, митохондри-

альный код. Хромосомный код мог появиться из митохондриаль-

ного вследствие мутаций. Универсальность хромосомного кода слу-

жит доказательством того, что он возник в процессе эволюции сразу

и почти в том виде, в каком существует в настоящее время. Можно

предположить, что первоначально код был дуплетным и содержал ин-

формацию лишь о 15 возникших раньше других аминокислотах.

При этом третий нуклеотид использовался в генетическом тексте

в качестве запятой. После возникновения новой группы аминокислот

(аспарагин, глутамин, метионин, тирозин и триптофан) код стал

триплетным.

Репликация ДНК у прокариот и эукариот

Наследственная информация, заложенная в хромосомах или в

других генетических структурах, может реализоваться в ходе репли-

кации, транскрипции (в том числе обратной) и трансляции. Эти

процессы протекают в клетке по типу матричного синтеза, т. е.

при обязательном наличии матрицы. Последняя служит макромоле-

кулярным «шаблоном» для синтеза биополимеров (ДНК, РНК, бе-

лок). Матричный синтез протекает с участием специфических фер-

ментов и осуществляется в три основные стадии: инициация, элон-

гация, терминация.

Репликация — процесс удвоения молекулы ДНК путем аутодуп-

ликации или редупликации. Она обусловливается способностью жи-

62

вых организмов синтезировать при

определенных условиях новые ве-

щества из веществ окружающей

среды. Редупликация ДНК лежит

в основе редупликации хромосом.

Она предшествует делению клетки

и приурочивается к S-периоду

интерфазы. Репликация является

одной из функций наследствен-

ного вещества.

На способность ДНК к само-

удвоению указали в 1953 г.

Дж. Уотсон и Ф. Крик. В 1956 г.

А. Корнберг открыл фермент

ДНК-полимеразу, которая исполь-

зует в качестве матрицы одно-

цепочечную ДНК и в присутствии

четырех типов нуклеотидов и затравки строит на ней вторую

цепь ДНК.

В 1957 г. М. Дельбрюк и Г. Стент на основании результатов

выполненных ими экспериментов предложили три модели удвоения

молекулы ДНК.

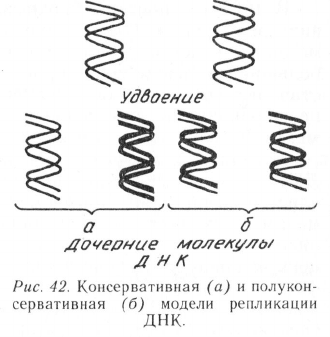

Консервативная модель предусматривала сохранность целост-

ности исходной двухцепочечной молекулы ДНК и синтез новой

дочерней также двухцепочечной молекулы.

Полуконсервативная модель предполагала разъединение молеку-

лы ДНК на моноспирали в результате разрыва водородных связей

между азотистыми основаниями двух цепей, после чего к каждому

основанию, потерявшему партнера, присоединялось комплементар-

ное основание. Дочерние молекулы получались точными копиями

родительской молекулы. При этом одна цепь оставалась от материн-

ской ДНК, а вторая синтезировалась заново и, таким образом, дочер-

няя ДНК обновлялась лишь наполовину (рис. 42).

Дисперсная модель предполагала распад исходной молекулы на

нуклеотидные фрагменты. В результате после репликации каждая

новая двухцепочечная ДНК должна была состоять из случайно со-

бранных новых и родительских фрагментов молекулы.

Экспериментально реальность существования полуконсерватив-

ной модели была доказана в опытах М. Мезельсона и Ф. Сталя

(1957). Они выращивали в течение ряда поколений кишечную палоч-

ку на среде, содержащей атомы тяжелого изотопа азота (

!

N) и та-

ким образом помечали ими всю родительскую ДНК. Затем клетки

переносили на чистую среду с обычным азотом и в процессе культи-

вирования после каждого деления клеток их центрифугировали

и определяли плотность ДНК. Оказалось, что уже после первого

деления в дочерних молекулах одна из цепей ДНК содержала тяже-

лый азот, а другая — обычный. Это свидетельствовало о репликации

по полуконсервативному типу. Однако и после этого эксперимента

многие вопросы репликации оставались нерешенными.

63

В 1967 г. японский биохимик Р. Оказаки расшифровал меха-

низм репликации ДНК по полуконсервативному способу. Используя

методику меченых

3

Н-тимидином ДНК, он установил, что у Е. coli

большинство вновь синтезированных полинуклеотидных цепей пред-

ставляют собой короткие фрагменты (фрагменты Оказаки). В про-

цессе репликации они «сшиваются» друг с другом с помощью фер-

мента ДНК-лигазы, замыкающего фосфодиэфирные связи.

Матрицей для синтеза новой молекулы служит одиночная цепь

ДНК с ненасыщенными водородными связями. Синтез ДНК осущест-

вляется по принципу комплементарности. Это означает, что к моно-

мерам (нуклеотидам) исходной цепи последовательно присоеди-

няются свободные нуклеотиды, в результате чего формируется новая

цепь. В процессе ее формирования между нуклеотидами образуются

фосфодиэфирные связи за счет соединения 3' — ОН-группы самого

последнего нуклеотида, уже включившегося в цепь, с 5'-фосфатом

следующего нуклеотида, который должен присоединиться к цепи.

Синтез новой цепи идет прерывисто с образованием фрагментов

длиной от 700—800 до 2000 нуклеотидных остатков. У некоторых

животных они могут содержать 150—200 нуклеотидов.

В 1966 г. Дудней обнаружил на 5'-конце фрагмента Оказаки не-

большой участок РНК, комплементарно связанный с ДНК:

5' г-т- РНК

у 11 L-L j/

J

ЛИК

На основании этого Дудней высказал предположение, что для

репликации ДНК нужна РНК-вая затравка. А в 1972 г. ряд иссле-

дователей, в том числе Чаргафф, доказали, что в синтезе ДНК дейст-

вительно участвует РНК-полимераза, контролирующая синтез РНК.

Очевидно, РНК нужна для инициации синтеза ДНК, т. е. служит

источником свободного 3' — ОН-конца.

В итоге после длительных экспериментальных исследований

сложилось достаточно четкое представление о механизме репликации

ДНК. Единицей репликации является репликон — участок ДНК,

который в каждом клеточном цикле только один раз приходит в ак-

тивное состояние. Он имеет точки начала и окончания репликации.

Различают монорепликонные и полирепликонные системы. У виру-

сов и бактерий ДНК представляет собой один репликон. Отдельными

репликонами являются и бактериальные плазмиды. У эукариот в каж-

дой ДНК одновременно возникает множество репликонов.

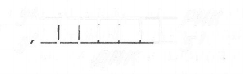

Синтез ДНК начинается с присоединения к точке начала репли-

кации фермента хеликазы (от гр. helix — спираль), который распле-

тает короткие участки ДНК (рис. 43). После этого к каждой из раз-

делившихся цепей присоединяется ДНК-связываюший белок (ДСБ),

препятствующий воссоединению цепей. У прокариот имеется еще

фермент ДНК-гираза, который помогает хеликазе раскручивать

ДНК- Взаимодействие ферментов с точкой начала репликации назы-

вается инициацией репликации. Эта точка движется последовательно

64

вдоль цепи ДНК. Перемещаю-

щийся фронт репликации пред-

ставляет собой вилку, которая

получила название репликатив-

ной, или репликационной, вил-

ки. Репликация может идти в

одном или одновременно в двух

направлениях. В первом случае

вдоль ДНК движется одна реп-

ликативная вилка, во втором —

две, но в противоположных

направлениях.

Механизм репликации ДНК

у прокариот и эукариот схо-

ден, различия касаются лишь

ферментативной системы. Син-

тез ДНК идет на обеих ее цепях.

При этом одна из цепей репли-

цируется непрерывно в направ-

лении т. е. в направлении

движения репликативной вил-

ки, а другая — прерывисто (с

образованием фрагментов Ока-

заки) в направлении, проти-

воположном движению репликативной вилки. Первая цепь получила

название ведущей, вторая — отстающей.

Для синтеза ДНК необходима затравка. В качестве ее выступает

фрагмент РНК длиной 10—60 нуклеотидов. Он синтезируется на

матрице двухцепочечной ДНК с помощью фермента РНК-полиме-

разы. Фрагмент РНК является поставщиком свободного 3' — ОН-

конца, с которого начинается синтез ДНК и к которому присоеди-

няется первый нуклеотид ДНК. Синтез ДНК идет при участии фер-

мента ДНК-полимеразы III. Аналогичным образом синтезируются

фрагменты ДНК и на отстающей цепи, где затравкой также служит

молекула РНК. После окончания синтеза фрагмента Оказаки ДНК-

полимераза I удаляет РНК-затравку и заполняет бреши между фраг-

ментами соответствующими дезоксирибонуклеотидами. Функция

ДНК-полимеразы II пока еще недостаточно выяснена. Фермент

ДНК-лигаза соединяет фрагменты ДНК между собой.

В результате последовательных присоединений нуклеотидов цепь

ДНК удлиняется. Эта стадия репликации называется элонгацией.

Она прекращается по достижении нужной длины молекулы (терми-

нация).

Репликация ДНК у Е. coli и у эукариот протекает сходно, но

у последних гораздо сложнее. У эукариот перед репликацией должна,

по-видимому, измениться нуклеосомная структура, которой нет

у прокариот. Кроме того, эукариоты имеют много хромосом и в них

одновременно в разных направлениях работают тысячи репликатив-

ных вилок.

Рис. 43. Модель репликации ДНК.

5. Зак. 5107

65

Qf''

i

I

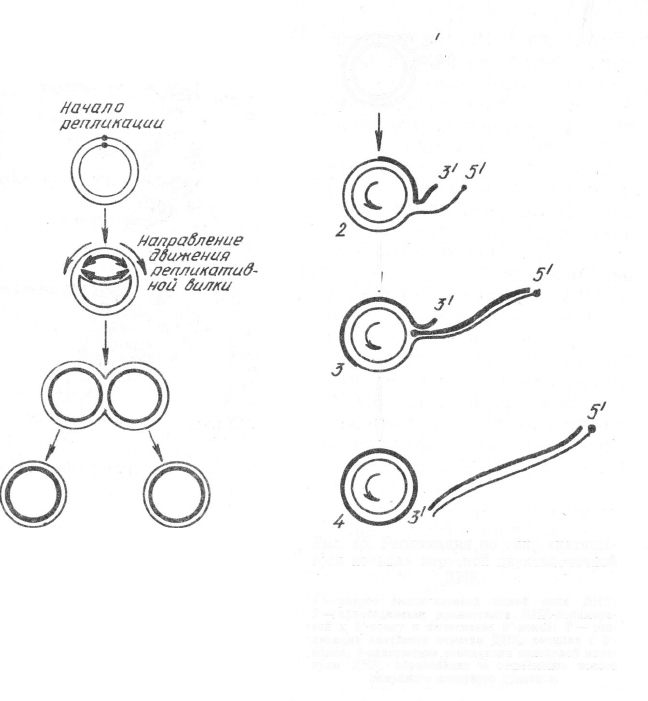

Рис. 45. Репликация по типу «катяще-

гося кольца» вирусной двухцепочечной

ДНК:

1 — разрез эндонуклеазой одной цепи ДНК;

2 — присоединение нуклеотидов ДНК-полимера-

зой к З'-концу и вытеснение б'-конца; 3 — реп-

ликация линейного отрезка ДНК, начиная с 3'-

конца; ^-завершение репликации кольцевой моле-

кулы ДНК, образование и отщепление нового

линейного дочернего дуплекса.

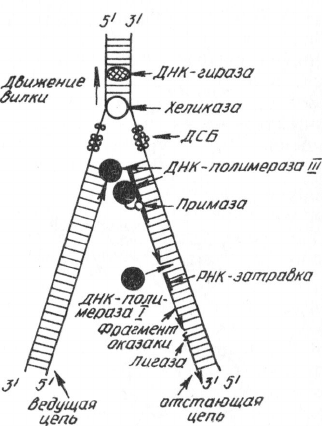

У прокариот, как известно, ДНК имеет кольцевую структуру.

В этом случае инициация репликации происходит в одной точке

кольца, а затем в двух направлениях движутся две репликативные

вилки до встречи между собой. В точке встречи вилок двухцепочечные

кольцевые ДНК разъединяются (рис. 44). Аналогичным образом

протекает репликация в кольцевых молекулах ДНК митохондрий

и пластид.

У вирусов репликация обычно идет в одном направлении по ме-

ханизму «катящегося кольца» (рис. 45). В этом случае точка роста

как бы скользит вокруг кольцевой матричной цепи. Вначале расщеп-

ляется одна из двух цепей ДНК, затем к З'-концу присоединяется

несколько новых нуклеотидов, а 5'-конец при этом вытесняется.

В дальнейшем синтезируется новая цепь ДНК с образованием коль-

цевого и линейного дуплексов — дочерних ДНК- Такой же механизм

репликации лежит в основе синтеза генов р-РНК у эукариот в ооци-

тах.

Рис. 44. Схема репликации коль-

цевой молекулы ДНК.

66