Информационные технологии в науке, образовании и производстве ИТНОП-2010. Материалы IV-й Международной научно-технической конференции. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

ИТНОП-2010

91

определить внесенные изменения в программу. Также для программ, реализованных на

языках высокого уровня программирования, всегда можно использовать инструменты

автоматического переформатирования, поэтому использовать такие преобразования

необходимо для программ с низкой стоимостью, не требующих высокого уровня защиты,

либо комбинировать эти преобразования с другими методами.

Запутывание преобразованием структур данных можно проанализировать

статистическим и динамическим анализом потока данных. Анализ потока данных,

основывается на изучении того, как в процессе работы программы изменяются в ней данные

(переменные, массивы). Также достаточно легко провести анализ содержимого регистров,

временных переменных, в том числе, определение возвращаемых функциями значений,

распространение типов данных.

Преобразования потока управления не устойчивы к методам статического и

статистического анализа, т.к. всегда есть возможность визуализации графа потока управления.

Можно провести сравнение трасс, полученных на одном и том же наборе входных данных,

осуществить алгебраические упрощения для определения непрозрачных предикатов,

статическое и динамическое устранение мертвого кода.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что запутывающее

преобразование называется устойчивым относительно некоторого класса методов анализа

программ, если методы этого класса не позволяют надёжно раскрыть данное запутывающее

преобразование.

Для некоторых видов запутывающих преобразований требуемые инструменты анализа

(синтаксические, статические, статистические и динамические) зависят от того, каким

способом было реализовано преобразование.

Поскольку теория запутывания программ находится в стадии активного формирования,

существует потребность в создании новых методов запутывания.

Создаваемый

метод обфускации

должен приводить программный продукт к виду,

который будет удовлетворять следующим свойствам:

•

запутывание должно быть замаскированным. То, что к программе были применены

запутывающие преобразования, не должно выявляться при поверхностном анализе;

•

запутывание не должно быть регулярным. Регулярная структура запутанной

программы или её фрагмента позволяет отделить запутанные части и даже идентифицировать

алгоритм запутывания;

•

применение стандартных синтаксических и статических методов анализа программ

не должно давать существенных результатов.

Для создания эффективного метода защиты предлагается использовать комбиниро-

вание запутывающих преобразований потока управления, преобразования структур данных,

преобразования форматирования.

Предлагается разработать метод обфускации, состоящий их следующих этапов:

•

Построение графа потока управления и выделение базовых блоков программы. На

этом этапе выполняется построение исходного графа с использованием теории графов и

проводится оптимизационный анализ.

•

Преобразование графа потока управления, изменение структуры циклов, введение

меток (указателей) и их перемешивание, добавление новых переходов от одного базового

блока к другому. Изменение порядка операций в исходном тексте программы и

переименование меток (использование не связанных между собой названий меток).

•

Введение массива для хранения переменных одного типа.

•

Переприсваивание и перевычисление переменных. Присвоение различным

переменным одних и тех же значений и использование этих переменных в различных участках

программы.

•

Создание блока «мертвого кода». Такое преобразование должно осуществляется

таким образом, что бы в процессе работы программы к этому блоку были постоянные

IV Международная научно-техническая конференция

92

обращения. Данный блок может работать в качестве «маршрутизатора».

•

Введение связности между блоками основного и мертвого кода с помощью

указателей.

Учитывая стойкость каждого из использованных запутывающих преобразований к

конкретным средствам анализа, можно утверждать, что применение их в совокупности

позволит создать метод, устойчивый как к синтаксическому и статическому, так и к

динамическому анализу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабенко Л.К., Ищуков С.С., Макаревич О.Б. Защита информации с использованием смарт-

карт и электронных брелков. – М.: Гелиос, 2003. – 352 с.

2. Дерявин П.Н. Теоретические основы компьютерной безопасности: учеб. пособие для вузов

и др. – М.: Радио и связь, 2000. – 192 с.

3. Красовский В.И., Храмов А.В. Аппаратно-программные средства телекоммуникационных

сетей фирмы OST.: учебное пособие. – М.: МИФИ, 1996. – 68 с.

4. Наумович Г., Мемон Н. Предотвращение пиратства, обратной инженерии и незаконного

использования компьютеров. – Computer IEEE Computer Society, v. 36, no. 6, 7, June 2003. –

P. 64 - 71.

5. Пярин В.А. Кузьмин А.С., Смирнов С.Н. Безопасность электронного бизнеса; под. ред.

Действительного члена РАЕН д.т.н., проф. В.А. Минаева. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 432 с.

6. Стенг Д., Мун С. Секреты безопасности сетей. – К.: «Диалектика», 1996. – 543 с.

7. Chernov A. A New Program Obfuscation Method. II In Proceedings of the Adrei Ershov Fifth

International Conference "Perspectives of Systems Informatics". International Workshop on

Program Understanding, Novosibirsk, July 14-16, 2003. Springer LNCS № 2890.

8. Collberg C, C.Thomborson, D.Low. A Taxonomy of Obfuscating Transformations II Department

of Computer Science. The University of Auckland

9. Lynn В., M. Prabhakaran, A. Sahai. Positive results and techniques for obfuscation.

IIEUROCRYPT, 2004. – P. 20-39

10. Zakharov V. A., Varnovsky N. P. On the possibility of provably secure obfuscating programs. II

Proc. 5th Conf. Perspectives of System Informatics, 2003. – P. 71-78

Лысых Владимир Витальевич

Белгородский государственный университет, г. Белгород

Магистрант 2-го года обучения

E-mail: lysykh@bsu.edu.ru

ИТНОП-2010

93

УДК 519.67

М.А. МАЙДАКОВ

ПОСТРОЕНИЕ ДИСКРЕТНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ СИБСОНА

БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ

ДИАГРАММЫ ВОРОНОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА ГРАФИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОРАХ

Рассмотрен метод построения дискретной интерполяции Сибсона без необходимости

промежуточного вычисления диаграммы Вороного. Ускорение метода построения достигается за

счет распараллеливания вычислений на графическом процессоре с поддержкой технологии CUDA и

использования простых структур данных для хранения промежуточной информации. В результате

чего достигается ускорение вычисления двумерной дискретной интерполяции Сибсона до 36 раз. В

качестве ускорителя обработки матричных данных и распараллеливания вычислений применена

графическая плата GPU NVIDIA GeForce 250 GTS.

Ключевые слова: дискретная интерполяция Сибсона; диаграмма Вороного; дискретное

представление; параллельные вычисления на графических процессорах.

This paper describes a fast method discrete Sibson Interpolation without pre-computing of Voronoi

diagram. Acceleration of the method is achieved through parallelism on the GPU with support for CUDA

technology and the use of simple data structures to store intermediate information. As a result, accelerates

the calculation of two-dimensional discrete Sibson’s interpolation up to 36 times. As GPU accelerator to

process data arrays was used NVIDIA GeForce 250 GTS.

Keywords: Discrete Sibson interpolation, Voronoi diagram, discrete representation, parallel

computing on GPU.

ВВЕДЕНИЕ

Построение и визуализация дискретных моделей на основе рассеянных

пространственных данных вот уже несколько десятилетий привлекает к себе особое

внимание, являясь одним из важнейших этапов компьютерного моделирования.

Однако для построения данных моделей необходимо иметь информацию о связности

исходных точек данных. Рассеянные точки в «сыром виде» не содержат такой информации,

что требует определения функции реконструкции, для оценки значений в произвольных

местоположениях. Среди множества известных методов реконструкции рассеянных данных

особое место занимает интерполяция по методу естественных соседей, которая обеспечивает

единственность и непрерывность результатов интерполяции.

Интерполяция естественных соседей, предложенная Сибсоном, строится на основе

диаграммы Вороного для исходного набора данных, где весовой вклад пробы не задается

мерой длины одинаковой для всех направлений, а определяется соответствующей мерой

Лебега в пространстве направлений [1]. Интерполяция естественных соседей существенного

лучше традиционных методов дистанционного взвешивания, так как её плотность меняется в

зависимости от суммарного вклада влияющих областей. Что позволяет учитывать

анизотропные свойства модели. Несмотря на многочисленные положительные свойства,

метод Сибсона характеризуется весьма трудоемким и сложным в реализации, особенно когда

он используется для высоких размерностей. Основная причина этих проблем состоит в том,

что реализация метода основана на диаграмме Вороного всего множества точек данных.

Предлагаемый дискретный подход к оценке интерполянта Сибсона на регулярной

решетке основан исключительно на нахождении взвешенного влияния ближайших соседей без

построения промежуточной диаграммы Вороного в том или ином виде. Легко реализуется с

использованием существующего коммерческого трехмерного графического аппаратного

обеспечения, обеспечивая значительное ускорение операций по сравнению с традиционными

IV Международная научно-техническая конференция

94

подходами для больших массивов рассеянных точек данных, при этом легко обобщается на

случаи более высоких размерностей.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ

ДИСКРЕТНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ СИБСОНА

Определение коэффициентов интерполяции Сибсона опирается на понятие ячейки

или диаграммы Вороного. Стандартная диаграмма Вороного представляет собой разбиение

некоторой области на ячейки или регионы на основе заданного конечного множества

рассеянных точек данных, названных сайтами. Диаграмма Вороного V

(

N

)

множества N в

области Ω является разбиением области на регионы V(p

i

) ⊂

Ω таким образом, что любая

точка p принадлежащая V(p

i

) находится ближе к пробе p

i

, чем к любой другой пробе

p

j

∈N(j≠i). Регион V(p

i

) ассоциированный с пробой p

i

называется ячейкой Вороного и

определяется как:

(

)

)

(

)

(

{

}

jippdppdppVor

jii

≠∀<Ω∈= ,,:

(1)

где d – метрика расстояния.

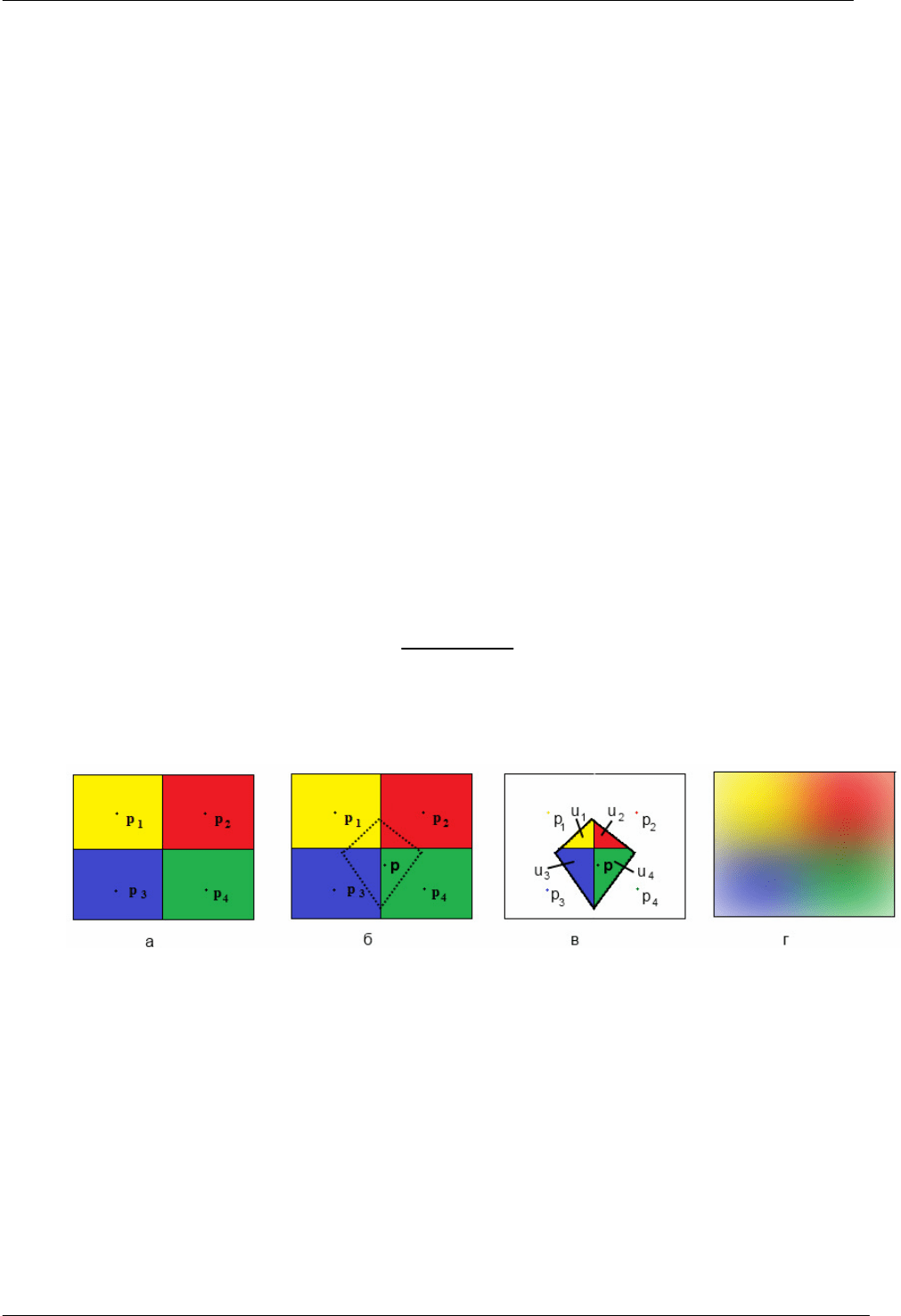

Тогда для получения значения функции интерполяции в узле p, в диаграмму Вороного

вставляется временная проба p, как это показано на рисунке 1 (б). Полученная ячейка

Вороного V

(

p

)

имеет k соседних ячеек V(p

1

), ..., V(p

k

). Смежные k проб p

1,

..., p

k

называются

естественными соседями временной пробы p. Площадь или объем ячейки V

(

p

)

является

объединением площадей или объемов u

i

принадлежавших соседним ячейкам Вороного V(p

i

)

в исходной диаграмме Вороного, как это показано на рисунке 1 (в). Интерполянт Сибсона

функции ƒ оценивается в узле p следующим образом [2]:

( )

(

)

( )

∑

∑

∑

=

=

=

==

k

i

ii

k

i

i

k

i

ii

pfu

u

pfu

pf

1

'

1

1

(2)

где u

i

– является пересечением площадей (объемов) ячейки Воронного для точки p

i

и

временной ячейки Вороного для точки p.

Рисунок 1 – Интерполяция Сибсона начинается с расчета диаграммы Вороного (a) и временной

вставки узловой пробы p (б) для определения размеров областей u

i

(в), которые используются в качестве

весов интерполяции (г)

Интерполяция Сибсона традиционно реализуется геометрически, то есть вычисляются

весовые вклады для интерполянта путём определения площадей или объемов u

i

, связанных с

пробами p

i

после вставки в диаграмму Вороного временного узла p. Поскольку расчет

интерполянта Сибсона в узле p эквивалентен определению средних значений соседних проб,

то дискретная интерполяция Сибсона может быть вычислена путём усреднения дискретных

элементов. Накапливая все значения данных опробования для исходной диаграммы

Вороного внутри временно вставляемого региона Вороного V (p) (рисунок 1) и разделив

накопленное значение на число просуммированных элементов, мы определим среднее

значение для региона. Это значение и есть дискретный эквивалент значения интерполяции

Сибсона. Поскольку дискретные элементы накапливаются в одной позиции, то данная схема

интерполяции называется «подходом собирания».

ИТНОП-2010

95

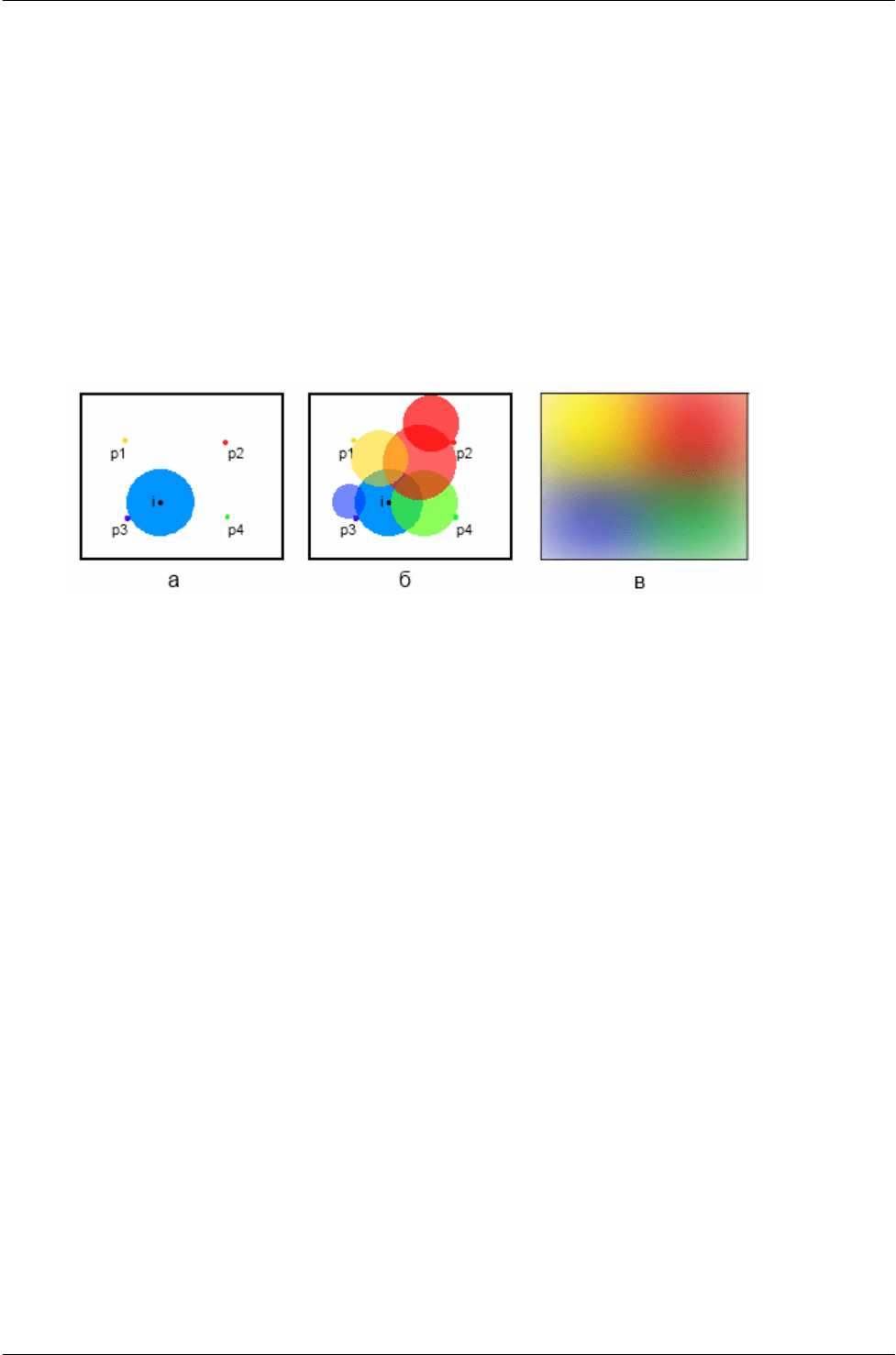

Намного более эффективный подход предложен в работе [3]. Ключевая идея

построения более эффективного интерполянта Сибсона состоит в рассмотрении проблемы с

обратной стороны, когда значения «разбрасываются», а не собираются. Данный подход

основывается на теореме 1.

Теорема 1:

В дискретном интерполянте Сибсона значение V

c

(i) растра i воздействует только на те

внешние растры p, которые находятся внутри некоторой d-мерной сферы вокруг растра i,

радиус которой равен расстоянию от растра i до ближайшей пробы.

Тогда вместо итеративного прохода по всем позициям p и накопления всех значений

позиций растра i ∈ V(p) в c(p), можно выполнить итерации по растровым позициям i и

определять, какие f(p) находятся под влиянием значения растра i (рисунок 2а). Смешав

сферы для каждого растра i (рисунок 2б) в результате мы получим дискретную

интерполяцию Сибсона (рисунок 2в).

Рисунок 2 – Разброс значения одного растра (а), смешивание значений растров (б), дискретная

интерполяция Сибсона (в)

При этом нахождение ближайшего соседа происходит без прямого построения

диаграммы Воронго, а при помощи построения kd-дерева. Однако, для построение kd-дерева

для n точек на предварительном этапе требуется 0(n*logn) времени. Поиск ближайшего

соседа для каждого растра i потребует еще O(logn) времени [4].

Построение в том или ином виде диаграммы Вороного и является слабым местом

построения дискретной интерполяции Сибсона, поскольку такой подход требует не только

вычислительных затрат для вычисления ближайших соседей, но и требует использования

достаточно сложных структур данных для хранения промежуточных результатов, особенно в

высоких размерностях. При этом с увеличение количества исходных точек данных

существенно увеличивается и вычислительное время. Что делает данные подходы

дорогостоящими не только в вычислительном отношении, но и трудно реализуемые с

алгоритмической точки зрения.

МЕТОД ДИСКРЕТНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ СИБСОНА

БЕЗ ПОСТРОЕНИЯ ДИАГРАММЫ ВОРОНОГО

В данной работе предлагается подход для вычисления дискретной интерполяции

Сибсона без предварительного построения диаграммы Вороного. Данный метод основан на

подходе с «разбросом» значения. Однако не требует предварительного поиска расстояния и

значения ближайшего соседа.

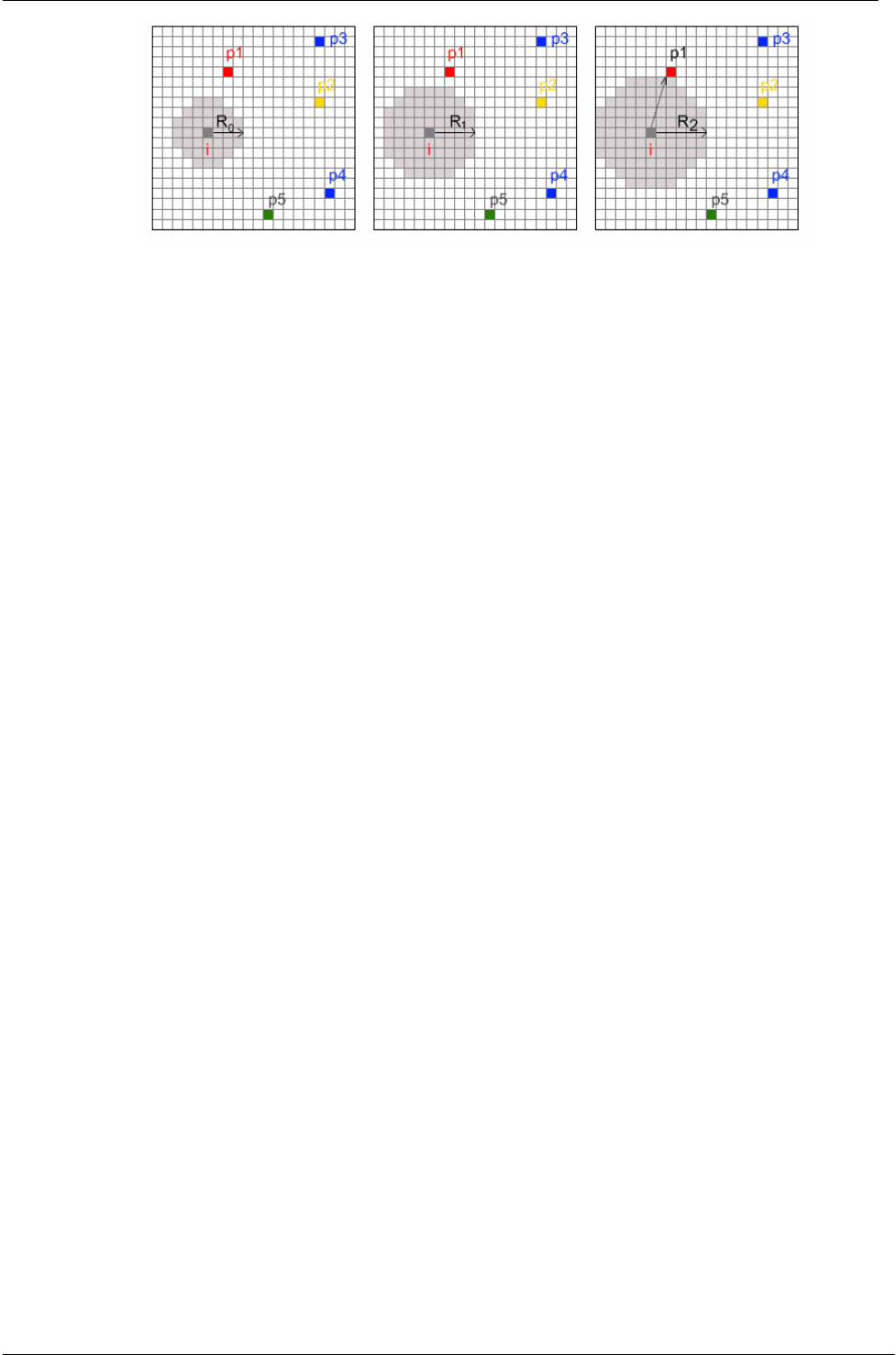

Основная идея данного метода, основывается на геометрических свойствах

дискретной диаграммы Вороного, и заключается в объединении задачи поиска ближайшего

соседа с задачей разброса значения для каждого растра. Разброс значения осуществляется с

последовательным увеличением радиуса разброса для каждого растра i, до тех пор, пока не

встретится первая точка исходных данных (рисунок 3).

IV Международная научно-техническая конференция

96

Рисунок 3 – Итерации поиска и разброса значения с последовательным увеличением радиуса

При этом нетрудно доказать что точка исходных данных, которая первая встретиться

в результате такого разброса и является ближайшим соседом для заданного растра. Основная

проблема заключается в том, что до нахождения ближайшего соседа не известно его

значение. Поэтому предлагается разбрасывать указатель на значение ближайшего соседа,

т.е. адрес зарезервированной ячейки памяти. При этом, как только ближайший сосед будет

найден в результате последовательного разброса, в данную ячейку памяти будет записано

его значение, а следовательно и присвоено всем ячейкам, находящимся под влиянием

данного растра. После разброса значения всех растров, для каждого растра осуществляется

сложение всех значений и усреднение итогового значения путем деления на количество

влиявших элементов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО УСКОРИТЕЛЯ

Интерполяция естественных соседей даже без предварительного вычисления

диаграммы Вороного требует достаточно больших вычислительных ресурсов из-за

необходимости «разброса» значений для каждой ячейки регулярной решетки.

Одним из основных преимуществ данного подхода является независимость задачи

поиска значений интерполяции для узлов регулярной решетки, поэтому поиск значения

каждого узла можно решать в рамках отдельной подзадачи, что обуславливает возможность

распараллеливания вычислений. Однако использование параллельных вычислений

выдвигает завышенные требования к аппаратной части вычислительных систем. При этом

стоимость таких систем на основе CPU является слишком высокой.

В настоящее время большую популярность получили технологии использования

графических процессоров GPU (Graphic Processing Units) для параллельных вычислений

общего назначения в различных областях научной деятельности, таких как квантовая

механика, искусственный интеллект, физические расчеты, а также распознавании образов.

Данный подход имеет существенный ряд преимуществ по сравнению с

использованием центрального процессора, поскольку современные графические процессоры

существенно превосходят центральные процессоры в плане производительности, а также

имеют существенно более низкую стоимость относительно решений на основе CPU, что

позволяет существенно снизить стоимость вычислительных решений.

В предложенном методе построения дискретной интерполяции Сибсона задача поиска

значения каждого узла дискретной модели не является слишком вычислительно сложной

задачей и не выдвигает высоких требований к частоте процессора, поэтому решающим

фактором для вычислительной скорости будет являться количество одновременно

выполняющихся процессов. Поэтому в качестве элементарного блока для распараллеливания

вычислений на графическом процессоре в данном алгоритме будет выступать поиск

значения интерполяции для одного растра регулярной решетки.

Использование графических процессоров также накладывает ряд ограничений на

используемые вычислительные алгоритмы, поскольку для эффективного использования

возможностей параллельной обработки данных на GPU необходимо учитывать их

архитектурные особенности при разработке и реализации вычислительных алгоритмов.

ИТНОП-2010

97

Архитектура графических процессоров с поддержкой технологии параллельных

вычислений CUDA (Compute Unified Device Architecture) подразумевает разделение

решаемой задачи на элементарные блоки, которые в свою очередь также содержат

элементарные подзадачи (нити). При этом если задача решаемая блоком содержит ветвления,

то все нити данного блока будут выполняться, пока выполняется условие ветвления, хоть в

одной нити данного блока. Поэтому количество ветвлений в пределах одной нити

необходимо свести к минимуму.

Тогда задачу поиска значения интерполяции для каждого узла регулярной решетки

целесообразно разбить на две подзадачи:

1) Разброс значения растра.

2) Усреднение значения растра.

Поскольку подзадача разброса значения предполагает некоторое количество

ветвлений, а подзадача усреднение значения растра их не содержит. Поэтому для наиболее

эффективной реализации данные задачи необходимо выполнять с разной конфигурацией

ядра графического процессора.

Для подзадачи разброса значения необходимо использовать наименьшее количество

нитей в одном блоке и наибольшее количество блоков, учитывая архитектурные особенности

современных графических плат с поддержкой технологии CUDA в данной реализации будет

использована конфигурация ядра GPU с блоком содержащим 16 нитей (4х4). В тоже время

для задачи усреднения значений, с блоком содержащим 64 нити (8х8).

Тогда подзадача разброса значения для одного растра регулярной решетки будет

выглядеть следующим образом:

1)

Установить начальное значение радиуса разброса R равным 1, промежуточное

значение V и равным 0, счетчик присваиваний С =0, и состояние текущей ячейки в

«не найдено»;

2)

Пока состояние ячейки «не найдено» выполнить:

•

Для всех растров, лежащих на окружности радиуса R с центром в данной

ячейке проверить:

- Если растр содержит значение, то установить состояние в «найдено», а

промежуточное значение ячейки V равным значению текущего растра;

•

Увеличить радиус R на единицу.

3)

Для всех растров лежащих внутри описанной окружности радиуса r < R в

данной ячейке:

•

Увеличить количество присваиваний С на единицу и текущее значение F на

V;

После выполнения подзадачи разброса значения необходимо выполнить задачу

усреднения значения для всех растров регулярной решетки следующим образом:

1)

Установить значение V текущего растра равным текущему значению,

разделенному на количество присваиваний C: V=F/C;

РЕЗУЛЬТАТЫ

В отличие от других методов дискретной интерполяции Сибсона, предложенный

метод позволяет обойтись без построения и хранения промежуточной диаграммы Вороного,

что обуславливает алгоритмическую простоту данного метода и позволяет существенно

сократить вычислительное время для больших наборов исходных данных.

Для оценки производительности данного метода дискретной интерполяции Сибсона с

использованием параллельных вычислений на графических процессорах поддерживающих

технологию CUDA, было произведено сравнение алгоритмов на основе данного метода

реализованных для вычислений на CPU и GPU для случайных наборов исходных данных.

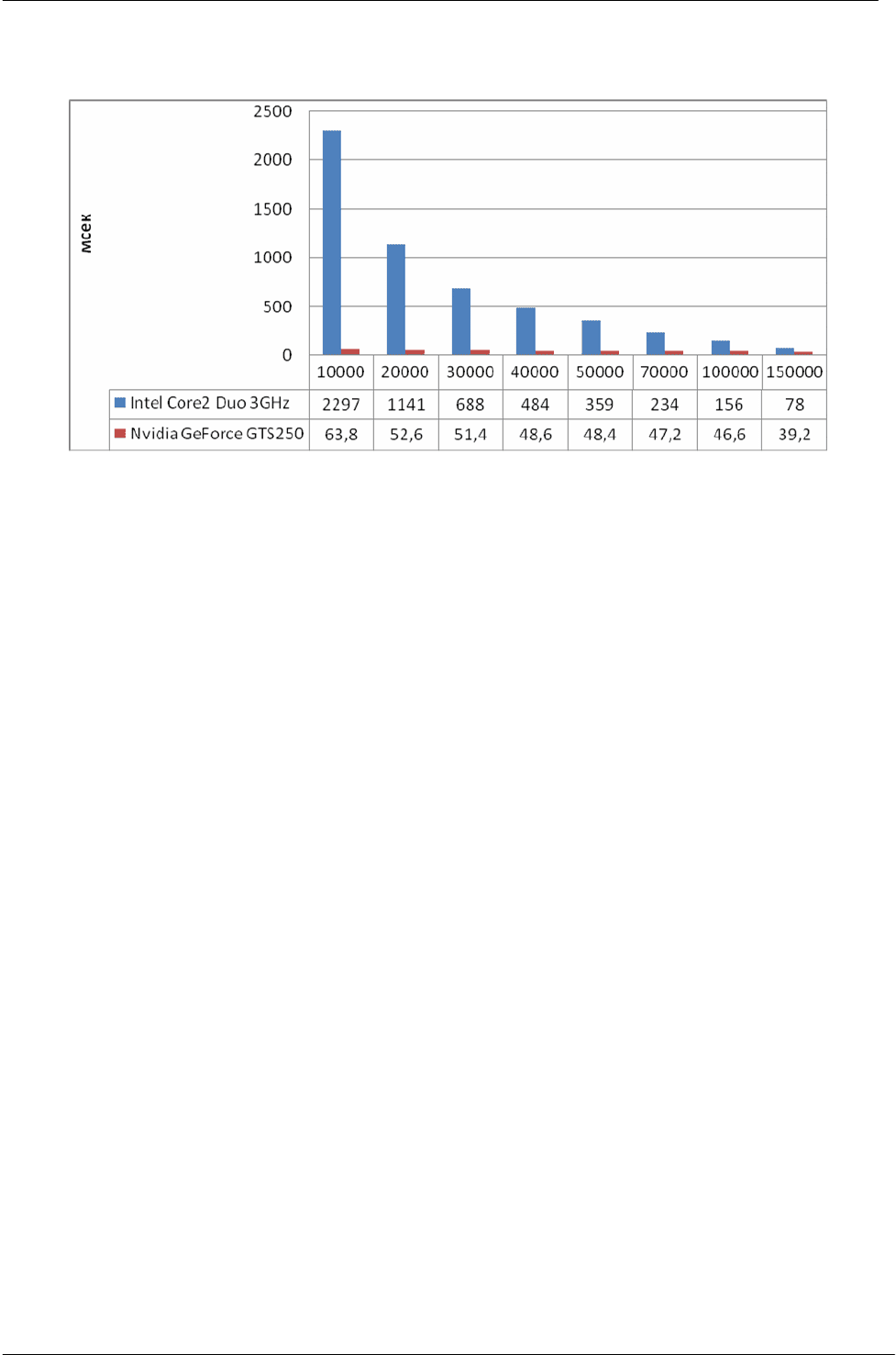

Сравнение времени выполнения алгоритмов производилось на персональном

компьютере с процессором Intel Core2Duo 3GHz, имеющем 2GB RAM, с графическим

IV Международная научно-техническая конференция

98

ускорителем NVIDIA GeForce 250 GTS, и операционной системой Windows XP. На рисунке

4 проиллюстрировано сравнение времени вычислений обоих алгоритмов при изменении

числа входных значений для регулярной решетки 512 x 512 пикселей.

Рисунок 4 – Сравнение времени вычислений на CPU и GPU

На графике видно, что алгоритм реализованный с использованием технологии

параллельных вычислений на GPU существенно быстрее аналогичного алгоритма

реализованного на CPU, особенно для сравнительно небольшого числа исходных данных. И

даже при использовании недорогого графического ускорителя (GeForce 250GTS) был

получен выигрыш в производительности алгоритма до 36 раз. Что позволяет вычислять

дискретную интерполяцию Сибсона в реальном времени.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильев П.В., Майдаков М.А. Дискретная интерполяция Сибсона с использованием

модели М2М // X Международная научно-методическая конференция «Информатика:

проблемы, методология, технологии». Издательсто Воронежского государственного

университета. – 2010. – Том 2. – C.3-8.

2. Васильев П.В., Майдаков М.А. Использование графического ускорения интерполяции

Сибсона для моделирования геотекстур // I-я международная научно-техническая

конференция «Компьютерные науки и технологии». Издательство Белгородского

государственного университета. – 2009. – C.67-69.

3. Sung W. Park; Lars Linsen; Oliver Kreylos; John D. Owens; Bernd Hamann Discrete Sibson

Interpolation. IEEE Transactions On Visualization And Computer Graphics, -2006. vol. 12,

No. 2, – pp. 243 - 253.

4.

YingPeng Zhang, ZhiZhuo Zhang, Qiong Chen. A New Nearest Neighbour Searching

Algorithm Based on M2M Model. Proceedings of the International MultiConference of

Engineers and Computer

Scientists 2007, IMECS 2007, Hong Kong, China. March –

2007. –pp. 31-37.

Майдаков Михаил Александрович;

Белгородский государственный университет, г. Белгород

Аспирант кафедры математического и программного обеспечения информационных систем

Тел: 8-919-2225525,

E-mail:

m-email@inbox.com

ИТНОП-2010

99

УДК 007.51

Д.Ю. НЕЧАЕВ

О ПРИНЦИПАХ И ОПРЕДЕЛЕНИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО

ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Теоретической основой реализации процедур управления в целенаправленных

интегрированных больших иерархических системах в части выработки управляющих решений

является информационная теория иерархических систем, базирующаяся на принципе

информированности. Применение методов кибернетического анализа в комплексных

(корпоративных) информационных системах, позволят рассмотреть процессы управления в них с

точки зрения как иерархии целей, так и процессов обработки информации как средства достижения

этих целей.

Ключевые слова: системный анализ; информационная теория; комплексная информационная

система; управление; качество функционирования.

The theoretical basis for the implementation of management procedures in targeted integrated

complex hierarchical systems in terms of working out management decisions is the information theory of

hierarchical systems, based on the principle of being informed. The application of cybernetical analysis

methods in complex (corporate) information system makes it possible to consider management processes in

terms of hierarchy of objectives, as well as the processes of treatment of information as a means of

achieving these objectives .

Keywords: systems analysis; information theory; complex information system; management;

functioning quality.

Объединение нескольких локальных систем в единую многофункциональную систему

с общим центром управления представляется возможным на основе специфической

информационно-управленческой интеграции, включающей в себя создание информационно-

управляющих систем и средств, обеспечивающих информационное взаимодействие:

интегрированных банков данных и информационно-справочных компьютерных систем;

автоматизированных систем управления взаимодействием отдельных подсистем

комплексной интегрированной системы; автоматизированных систем обработки

интегрированной информации; автоматизированных систем управления и взаимодействия с

надсистемами, системами контрагентов и др.

Характерным недостатком предлагаемых решений является отсутствие единого

подхода к разработке таких систем, организации их информационного взаимодействия,

координации информационных потоков между уровнями управления подсистем, методов

оценки функционирования узлов обработки информации, что отрицательно сказывается на

эффективности процессов комплексной автоматизации деятельности. Рациональная

организация информационных процессов, т.е. технологических процессов обработки

информации (ТПОИ), в интегрированных автоматизированных системах приобретает все

большее значение, прежде всего, как условие успешного целенаправленного

функционирования современных предприятий, организаций всех форм собственности и

направлений деятельности. Доля трудозатрат на обеспечение информацией в комплексных

системах начинает превышать долю трудозатрат на непосредственное обеспечение основной

деятельности.

Приведенные факты свидетельствуют об актуальности проведения исследований в

данном направлении на всех этапах жизненного цикла информационной системы с целью

повышения эффективности ее применения и позволяют выбрать в качестве объекта

исследования комплексную (интегрированную, корпоративную) автоматизированную

IV Международная научно-техническая конференция

100

систему, а в качестве предмета исследования – информационные процессы в ней.

Основные понятия, которые используются при построении информационной теории:

система, информация, качество, а также их производные (целенаправленная система,

информационный ресурс, информационный процесс, информационная структура,

информационная база, качество системы, качество информации и др.). Единого,

формального определения системы, удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям,

в настоящее время нет. Есть множество определений системы, сформулированных Л. фон

Берталанфи (впервые в 1969 г.), В.М. Глушковым, Н.П. Бусленко, А.И. Уемовым,

Ю.А. Шрейдером, М. Месаровичем, Р. Акоффом, У. Эшби и др. В рамках информационной

теории предлагается следующее обобщающее определение системы. Система – это

целостное (единое) образование множества элементов, находящихся в сложных отношениях

и связях между собой, возникающее в результате операции выделения некоторой части

внешнего мира по пространственным и (или) функциональным признакам и обладающее

эмерджентными свойствами, не сводящимися к свойствам входящих в это образование

элементов. Понятие «система» частично субъективно, так как исследователь выделяет из

внешнего мира те элементы и явления, которые отвечают цели исследования и легче

поддаются анализу или синтезу. Объективное содержание понятия «система» связано с тем,

что реальные системы обладают пространственной или функциональной замкнутостью

(изолированностью от среды функционирования). Элемент и подсистема, подсистема и

система, система и надсистема образуют диалектические противоположности как часть и

целое. Развитие систем – это циклическое зарождение, обострение и разрешение

противоречий в результате их борьбы [1].

Структура системы – это способ организации системы (целого) из отдельных

элементов (подсистем) с их взаимодействиями, которые определяются распределением

функций и целей, выполняемых системой, обеспечивающий устойчивость и

тождественность системы при различных внешних и внутренних изменениях.

Сложная система – это система, состоящая из большого числа взаимодействующих

друг с другом разнообразных (неоднородных) элементов. Отсюда сложность системы

зависит от насыщенности ее информацией, т.е. зависит не столько от количества элементов,

сколько от их разнообразия. Причем, чем в большей степени различны элементы, тем

меньше число способов, которыми может быть реализовано то или иное сочетание.

Различать элементы системы позволяет содержащаяся в системе информация. Различимость

- свойство, необходимое для определения количества информации в системе.

Все проблемы, возникающие при анализе и синтезе систем, сводятся, практически, к

двум [2]: описанию структуры системы на основе функциональных характеристик

(морфологический или структурный анализ); определению функций системы, заданных в

соответствии с пространственным или структурным принципом (функциональный анализ).

Для формализации определения понятия «информация» предлагается синтетический,

атрибутивно-функциональный подход, т.е. подход, частично объединяющий идеи известных

философско-методологического и кибернетического подходов [3]. Согласно данному

подходу, предлагается рассматривать два рода информации (объективную и субъективную) в

комплексной (корпоративной) информационной системе (КИС), представляющие собой:

- внутреннюю структурную (преобразующую) информацию объектов КИС,

заключенную в структурах АС, её элементов управления, алгоритмов и программ обработки

информации и являющуюся физической величиной;

- внешнюю относительную содержательную (специальную, главным образом,

осведомляющую, контрольную, сигнальную и управляющую, а также научно-техническую,

технологическую, планово-экономическую и др.), извлекаемую из информационных

массивов (сообщений, команд и пр.) относительно индивидуальной модели предметной

области (тезауруса) получателя (человека, КСА, подсистемы, КИС).

Первая связана с качеством информационных процессов (ТПОИ) в КИС, с

внутренними технологическими эффектами, затратами на обработку информации. Вторая