Гусев Н.Г., Беляев В.А. Радиоактивные выбросы в биосфере

Подождите немного. Документ загружается.

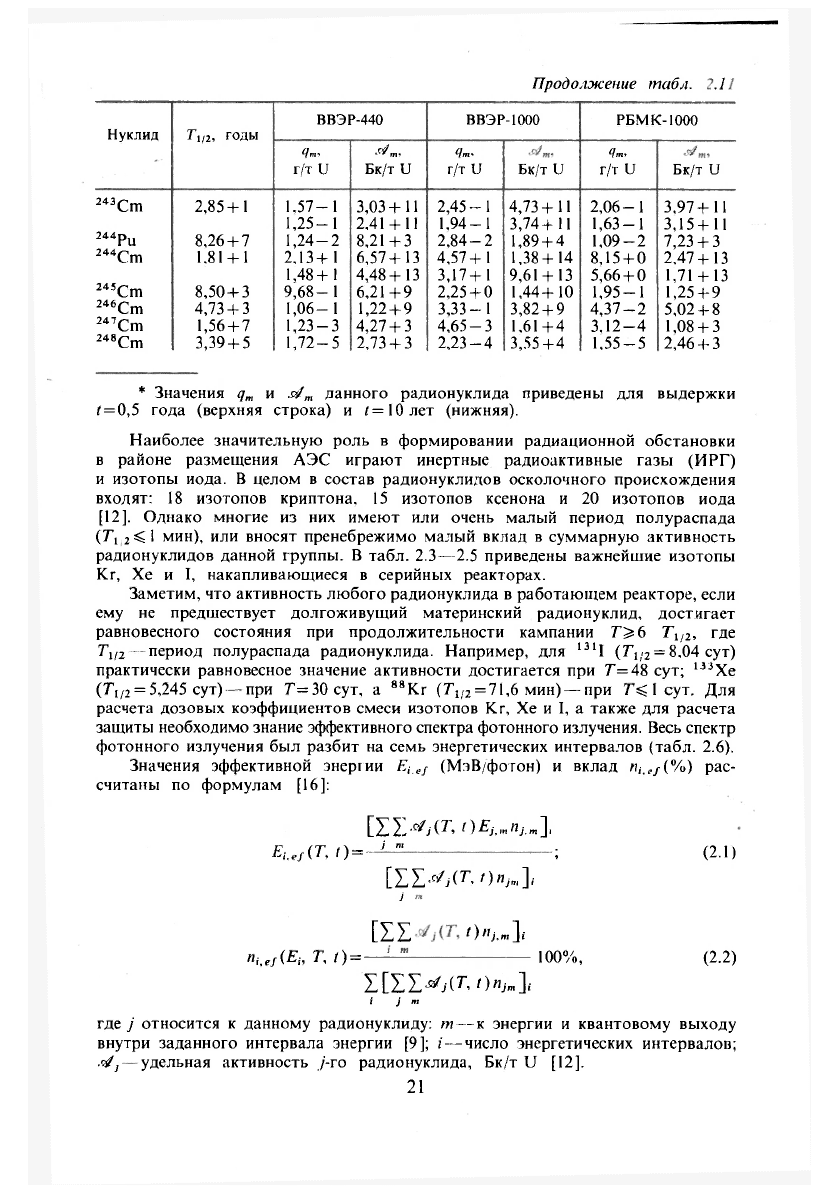

Продолжение табл. 3.13

ВВЭР-440 ВВЭР-1000

РБМК-1000

Нуклид

T

1

12, ГОДЫ

Нуклид

T

1

12, ГОДЫ

Чт, •яС, Чт.

Чт.

г/т U Бк/т U г/т U

Бк/т U г/т U

Бк/т U

243

Cm

2,85+1

1,57-1

3,03+11 2,45-1 4,73 +

11

2,06-

1

3,97+11

244

Pu

1,25-1

2.41 + 11 1,94-1 3,74+11

1,63-1

3,15+11

244

Pu

8,26 + 7 1,24-2 8,21+3 2,84-2 1,89 + 4 1,09-2

7,23 + 3

244

Cm

1.81

+

1

2,13+1 6,57+13 4,57+1 1,38+14

8,15 + 0

2.47+13

245

Cm

1,48+1

4,48 + 13 3,17+1

9,61

+ 13 5,66 + 0

1,71

+ 13

245

Cm

8,50 + 3 9,68-1 6,21+9 2,25 + 0 1,44+10

1,95-1 1,25 + 9

246

Cm

4,73 + 3

1,06-1

1,22 + 9 3,33-1 3,82 + 9 4,37-2

5,02 + 8

247

Cm

1,56 + 7 1,23-3

4,27 + 3

4,65-3 1,61+4 3,12-4

1,08

+

3

248

Cm 3,39 +

5

1,72-5

2,73

+ 3 2,23-4 3,55 + 4

1,55-5 2,46 + 3

* Значения q

m

и sd

т

данного радионуклида приведены для выдержки

/ = 0,5 года (верхняя строка) и (=10 лет (нижняя).

Наиболее значительную роль в формировании радиационной обстановки

в районе размещения АЭС играют инертные радиоактивные газы (ИРГ)

и изотопы иода. В целом в состав радионуклидов осколочного происхождения

входят: 18 изотопов криптона, 15 изотопов ксенона и 20 изотопов иода

[12]. Однако многие из них имеют или очень малый период полураспада

(T

12

< I мин), или вносят пренебрежимо малый вклад в суммарную активность

радионуклидов данной группы. В табл. 2.3—2.5 приведены важнейшие изотопы

Kr, Xe и I, накапливающиеся в серийных реакторах.

Заметим, что активность любого радионуклида в работающем реакторе, если

ему не предшествует долгоживущий материнский радионуклид, достигает

равновесного состояния при продолжительности кампании T^ 6 T

112

, где

T

u2

период полураспада радионуклида. Например, для

131

I (JT

ltl

= 8.04 сут)

практически равновесное значение активности достигается при 7"= 48 сут;

133

Xe

(^1/2 = 5,245 сут) при T= 30 сут, a

88

Kr (T

m

= 71,6 мин) — при 7¾

1

сут. Для

расчета дозовых коэффициентов смеси изотопов Kr, Xe и I, а также для расчета

защиты необходимо знание эффективного спектра фотонного излучения. Весь спектр

фотонного излучения был разбит на семь энергетических интервалов (табл. 2.6).

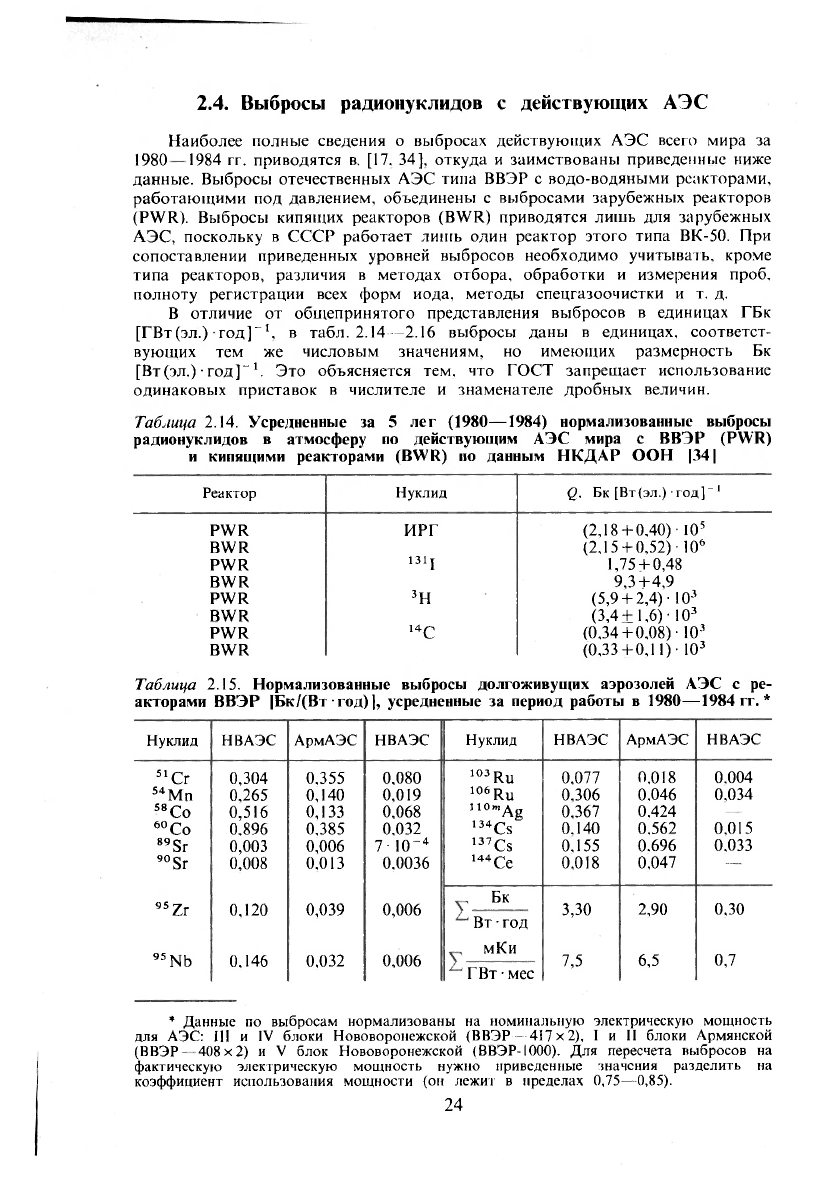

Значения эффективной энергии Ei

e

J (МэВ/фотон) и вклад Hi

te

/(%) рас-

считаны по формулам [16]:

[12У,(Г, DEj^n

lm

],

Е

Ш

(Т,O=-

l

^

;

(2.1)

[II s*j(T,t)nj

m

],

j

[IIOn

hm

I

n

Ktf

(E

t

, T, O=—— 100%, (2.2)

ItII^ЛТ, On

im

I

i j m

где j относится к данному радионуклиду: m - к энергии и квантовому выходу

внутри заданного интервала энергии [9];

i

— число энергетических интервалов;

.'4j —

удельная активность /'-го радионуклида, Бк/т U [12].

21

Результаты расчета приведены в табл. 2.7. В конце каждой таблицы

указывается суммарное энерговыделение E (МэВ/расп.) и дозовые коэффици-

енты B

ay

[мкЗв

•

м

3

/(год

•

Бк) или бэр

•

м

3

/(с

•

Ки)], рассчитанные по (3.7) и (3.8).

Они могут быть использованы для расчета дозы от фотонного излучения

радиоактивного облака, а также для расчета защитных ограждений (или

ослабления излучения существующей защитной).

Следует, однако, заметить, что на практике происходит изменение

нуклидного состава, вызванное всевозможными барьерами задержки в системах

реактора, теплоносителя, помещений, очистных сооружений, камер выдержки

и т. д. Особенно это касается изотопов иода. Поэтому для более точных

расчетов дозовых коэффициентов требуется знание фактического нуклидного

состава. Среди короткоживущих продуктов деления при определенных условиях

могут вносить свой вклад в дозу внешнего излучения продукты распада

криптона

88

Rb и

89

Rb и ксенона

138

Cs и

139

Cs.

Удельные активности долгоживущих продуктов деления, заимствован-

ные из [12], приведены в табл. 2.8- -2.10. При этом значения ,^

m

для

134

Cs

откорректированы и отличаются от stf

т

справочника [12].

С точки зрения радиационной опасности для населения, кроме нуклидов

Kr, Xe и I, наибольшее значение имеют радионуклиды

89

Sr и

90

Sr,

134

Cs

и

137

Cs, а также

95

Zr,

95

Nb.

144

Ce,

144

Pr,

103

Ru,

106

Ru.

2.3. Радионуклиды активационного и коррозионного

происхождения

Перечисленные выше продукты деления и актиноиды образуются в те-

пловыделяющих элементах (твэлах), которые облицованы оболочками из

сплава циркония с ниобием, и их поступление во внешнюю среду на АЭС

возможно лишь при частичной (при нормальной эксплуатации) или полной

(при аварийной ситуации) разгерметизации этих оболочек. При этом эксп-

луатация АЭС считается нормальной, если 1% оболочек твэлов имеет газовую

негерметичность (микротрещины) по отношению к изотопам Kr, Xe и I и 0,1%

оболочек твэлов имеет негерметичность (макротрещины), допускающую кон-

такт теплоносителя с ядерным топливом.

В системе теплоносителя, кроме продуктов деления, накапливаются

радионуклиды неосколочного происхождения. К ним относятся радионуклиды,

образующиеся при активации ядер собственно теплоносителя и межреакторного

воздушного пространства, а также активированные ядра продуктов коррозии.

Механизм образования этих радионуклидов и формулы расчета накопления

их приведены в [8, 13] и здесь не рассматриваются. Наиболее распространенные

ядерные реакции и основные физические характеристики перечисленных нук-

лидов даны в табл. 2.12 и 2.13. Среди них

3

H (T

1/2

= 12,3 года) и

14

C

(Г

1/2

= 5730 лет) способны глобально загрязнять биосферу.

При нормальной эксплуатации реакторов, охлаждаемых водой, радиацион-

ная обстановка в районе размещения АЭС формируется в основном выбросами

ИРГ (изотопов Ar, Kr, Xe),

131

I и других продуктов деления (

89

Sr,

90

Sr, '

34

Cs,

137

Cs), а также продуктов коррозии—

58

Co,

60

Co,

51

Cr,

54

Mn и т.д.

Для реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем

основными источниками загрязнения окружающей среды являются

22

Na,

24

Na

и

41

Ar. В действительности спектр радионуклидов, выбрасываемых в атмосферу

реакторами и другими предприятиями ядерного топливного цикла, очень

широк и разнообразен. Поэтому в каждом конкретном случае требуется

детальное экспериментальное исследование.

22

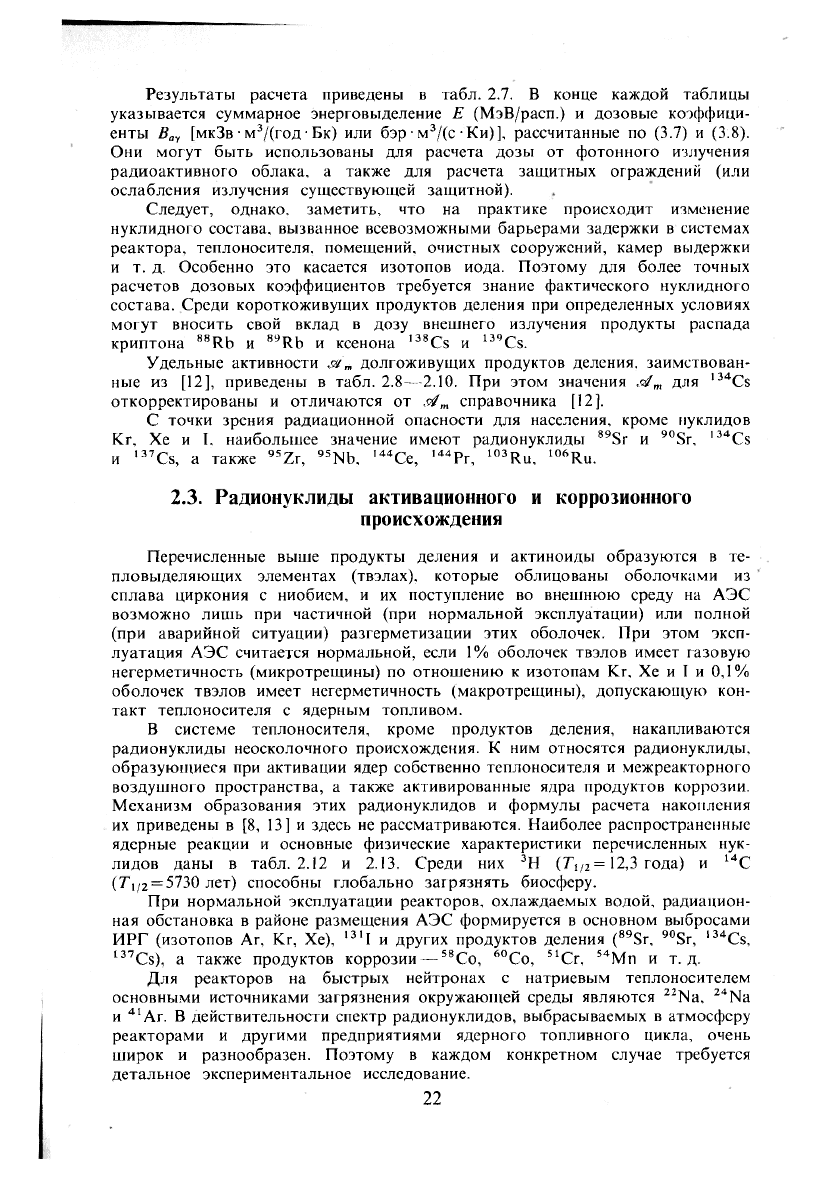

Таблица 2.12. Радиационные характеристики продуктов активации теплоносителя

и его примесей |8, 131

Реакция

Распро-

странен-

ность ядер

/,

%

Сечение

актива-

ции CF

0

,

IO-

24

CM

2

Период

полурас-

пада

Ту, 2

Энергия

фотонов

£, МэВ

Выход

л, %

F

8

,

аГр-м /

/(с Бк)

Г,

Р-см

2

/

/(ч

•

мКи)

16

0(л, /O

16

N

99,76 1,9-5 7,11 с 7,11

5}

7,08

1,08

6,13

69]

88,02

13,43

|7

0(и, />)'

7

N 0,037

5,2-6

4,17 с

1.0 (£,,)

100

0

0

,4

N(«,/>)'

4

C 99,63 1,75 5730 лет

0,16 (£„)

100

0

0

17

0(л, а)

14

С 0,037 0,4

5730 лет 0,16 (E

t

) 100

0 0

13

С(л, 7)'

4

C

1,11

9,0-4

5730 лет

0,16 (£„)

100 0 0

18

0(л. p)

18

F 0.204

8,0-6 109,8 мин 0,511 193,4 37,36 5,70

19

F(n, 2«)

18

F

100 1,2-Ь 109,8 мин

0,511

193,4

37,36 5,70

2

H(л, у)

3

H 0,015 5,7-4

12,3 года 0,019(2¾) 100 0 0

6

Li(л, <х)

3

Н 7,52 945

12,3 года 0,019 (£¢)

100

0

0

7

Li (л, л', сх)

3

Н 92.48 0,02

12,3 года

0,019 (£^)

100 0 0

10

В(л, 2а)

3

H 18,8

0,02 12,3 года 0,019 (£

s

) 100 0 0

23

Na(n, y)

24

Na

100 0,53 15,0 ч 2,75

99,91

73,67

11,24

1,37

100 J 45,09 6,88

27

Al (л, a)

24

Na 100

0,57

15,0 ч

2,75

99,9]

73,67

11,24

1,37

100 j 45,09 6.88

23

Na (л, 2fl)

22

Na 100 6.0-6 2,6 года 1,28

IOOl 42,73 6,52

0,511

181 J 34,93 5,33

40

Ar (л, у)

41

Ar 99,6

0,65 1,83 ч 1,29 99,1 42,86

6,54

41

К(л, у)

42

К

6,88

1,3

12,3 ч 1,52 17,9

8,78

1,34

37

Cl (л, у)

38

С1 24,5

0,43 37,2 мин

2,17

44,0) 27,66

4,22

1,64

32,0 J 16,97 2,59

Примечание. Для реакции (л, у) приведено сечение для тепловых нейтронов,

для других

—

сечение, усредненное по всему спектру нейтронов деления.

Таблица 2.13. Радиационные характерисгики активированных продуктов коррозии 113J

Реакция

Pacnpo-

странен-

iocTb ядер

/, %

Сечение

актива-

ции а„,

IO

-24

CM

2

Период

полурас-

пада

T1/2

Энергия

фотонов

Е, МэВ

Выход

л, %

F

8

,

аГ р

•

м

2

I

Дс-Бк)

Г,

Р-см

2

/

/(ч • мКи)

50

Сг(л, у)

51

Сг 4,31 16 27,7 сут 0,32 9,8 1,18

0,18

55

Mn(л, 2лJ

54

Mn

100 1,5-3 312,3 сут

0,84

100 30,21 4,61

54

Fe(n, р)

54

Мп 5,82 0,082 312,3 сут

0,84

100 30,21 4,61

55

Mn (л, у)

56

Мп 100

13,3

2,58 ч

1,81 27

14,94

2,28

0,85

99

30,35 4,63

56

Fe(n, />)

56

Мп 91,7

2,5

2,5 ч

1,81

27 14,94

2,28

0,85 99 30,35 4,63

58

Fe(л, у)

59

Мп 0,33 1,23 45,1 сут 1,29

44.1

19,07 2,91

1,10 55,5 21,10 3,22

58

Ni(и, р)

58

Со

68,27 4,4

70,8 сут 0,81 99,5 29,30

4,47

0,511

30,0 5,77 0,88

59

Co(л, у)

60

Со

100 19,9 5,27 года 1,33 100 44,24 6,75

1,17 99,9 40,24 6,11

63

Cu (л, у)

64

Си 69,1 4,5 12,7 ч 0,51 37 • 7.14 1,09

64

Zn(л, y)

65

Zn

48,9

0,82 244 сут

1,12 50,6 19,46 2,97

94

Zr(

rt

, y)

95

Zr

17,4

0,075 64 сут 0,76 55,4 15,34 2,34

0,72 43,7

11,67

1,78

Примечание. Для реакции (л, у) приведено сечение для тепловых нейтронов,

для других

—

сечение, усредненное по всему спектру нейтронов деления.

23

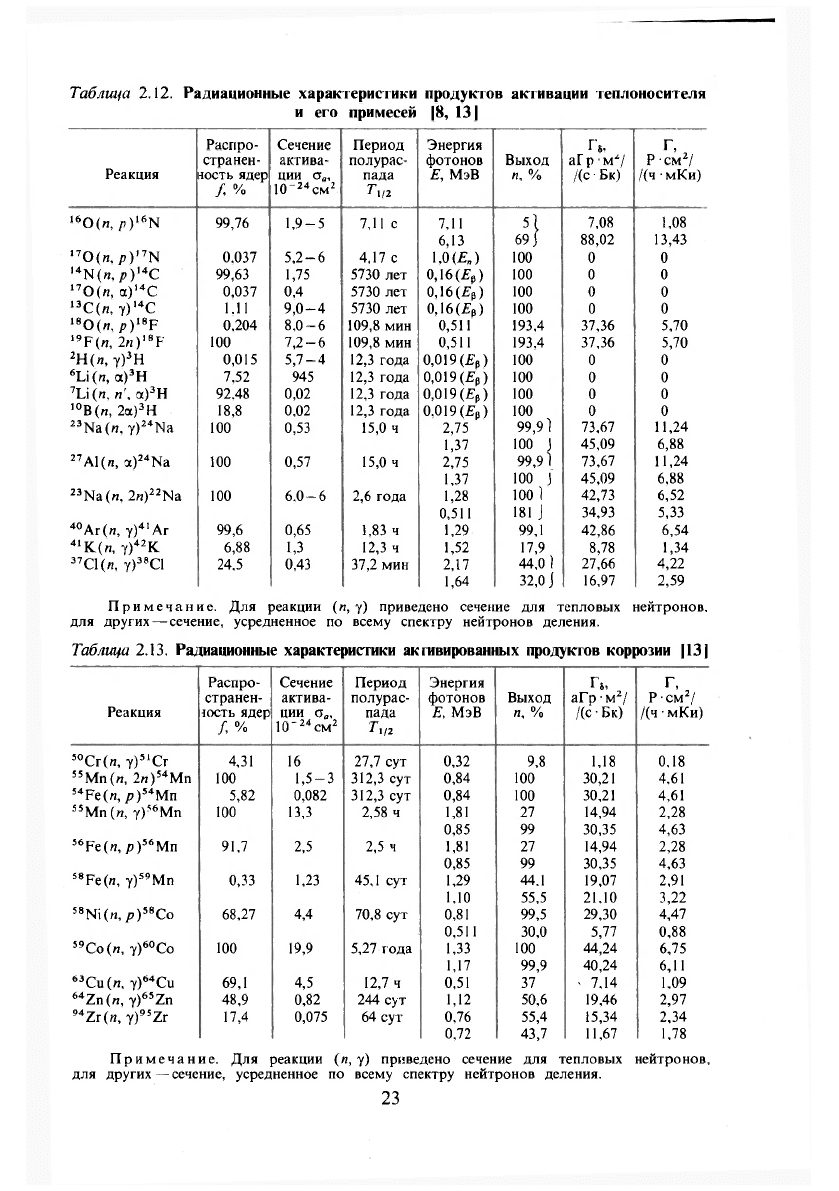

2.4. Выбросы радионуклидов с действующих АЭС

Наиболее полные сведения о выбросах действующих АЭС всего мира за

1980—1984 гг. приводятся в. [17. 34], откуда и заимствованы приведенные ниже

данные. Выбросы отечественных АЭС типа ВВЭР с водо-водяными реакторами,

работающими под давлением, объединены с выбросами зарубежных реакторов

(PWR). Выбросы кипящих реакторов (BWR) приводятся лишь для зарубежных

АЭС, поскольку в СССР работает лишь один реактор этого типа ВК-50. При

сопоставлении приведенных уровней выбросов необходимо учитывать, кроме

типа реакторов, различия в методах отбора, обработки и измерения проб,

полноту регистрации всех форм иода, методы спецгазоочистки и т. д.

В отличие от общепринятого представления выбросов в единицах ГБк

[ГВт(эл.)год]~\ в табл. 2.14—2.16 выбросы даны в единицах, соответст-

вующих тем же числовым значениям, но имеющих размерность Бк

[Вт(эл.)

•

год ]

-1

. Это объясняется тем. что ГОСТ запрещает использование

одинаковых приставок в числителе и знаменателе дробных величин.

Таблица 2.14. Усредненные за 5 лег (1980—1984) нормализованные выбросы

радионуклидов в атмосферу по действующим АЭС мира с ВВЭР (PWR)

и кипящими реакторами (BWR) но данным НКДАР ООН |34|

Реактор

Нуклид

Q, Бк [Вт(эл.) год]

1

PWR

ИРГ

(2,18 + 0,40) IO

5

BWR

(2,15 + 0,52)

-

IO

6

PWR

131 j

1,75

+ 0,48

BWR

9,3 + 4,9

PWR

3

H (5,9 + 2,4)-10

3

BWR

(3,4+1,6)-10

3

PWR

14

C

(0,34 + 0,08)-10

3

BWR

(0,33 + 0,11)-10

3

Таблица 2.15. Нормализованные выбросы долгоживущих аэрозолей АЭС с ре-

акторами ВВЭР |Бк/(Вт год)], усредненные за период работы в 1980—1984 гг.*

Нуклид

НВАЭС АрмАЭС НВАЭС

Нуклид НВАЭС АрмАЭС

НВАЭС

51

Cr 0,304 0.355 0,080

103

Ru 0,077

0,018 0.004

54

Mn

0,265 0,140 0,019

106

Ru 0,306 0.046

0.034

58

Co 0,516 0,133

0,068

110m

Ag 0,367 0,424

60

Co

0,896 0.385

0.032

134

Cs 0.140 0,562 0,015

89

Sr 0,003 0,006

7

•

10~

4 137

Cs

0,155 0.696 0,033

90

Sr 0,008 0.013 0,0036

144

Ce 0,018

0,047

—

95

Zr

95

Nb

0.120

0,146

0,039

0,032

0,006

0,006

Бк

Вт•год

мКи

ГВт

•

мес

3,30

7,5

2,90

6,5

0,30

0,7

* Данные по выбросам нормализованы на номинальную электрическую мощность

для АЭС: 111 и IV блоки Нововоронежской (ВВЭР- 417x2), I и II блоки Армянской

(ВВЭР- 408x2) и V блок Нововоронежской (ВВЭР-ЮОО). Для пересчета выбросов на

фактическую электрическую мощность нужно приведенные значения разделить на

коэффициент использования мощности (он лежит в пределах 0,75— 0,85).

24

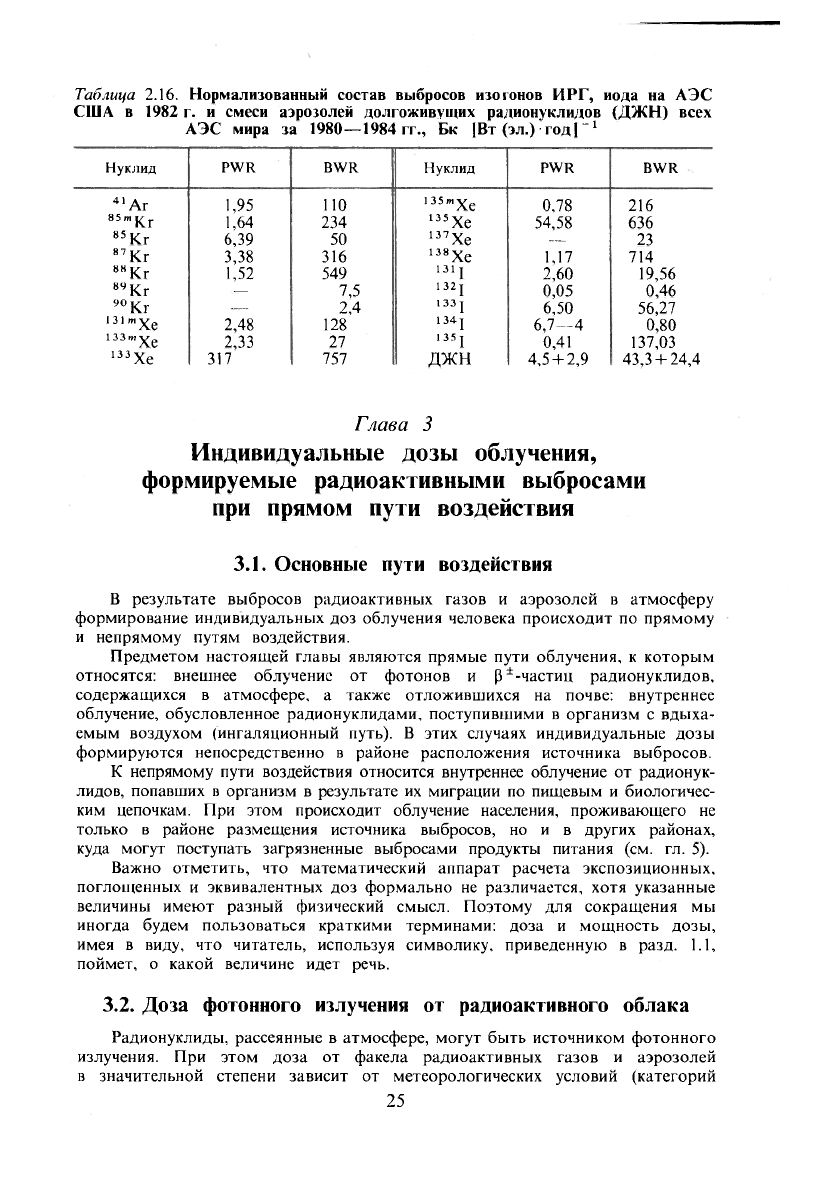

Таблица 2.16. Нормализованный состав выбросов изогонов ИРГ, иода на АЭС

ClUA в 1982 г. и смеси аэрозолей долго-живущих радионуклидов (ДЖН) всех

АЭС мира за 1980—1984 гг., Бк |Вт (эл.) год |"

1

Нуклид

PWR BWR

Нуклид PWR BWR

41

Ar

1,95 110

135m

Xe

0,78 216

85mj^

r

1,64 234

135

Xe 54,58 636

85

Kr 6,39 50

137

Xe

_

23

87

Kr

3,38 316

138

Xe 1,17 714

88

Kr 1,52 549

131 J

2,60 19,56

84

Kr

—

7,5

132 J

0,05 0,46

90

Kr

—

2,4

1 33 J

6,50 56,27

'

31m

Xe 2,48 128

134 J

6,7—4 0,80

133m

Xe

2,33

27

135 J

0,41

137,03

133

Xe 317 757 ДЖН

4,5 + 2,9 43,3 + 24,4

Глава 3

Индивидуальные дозы облучения,

формируемые радиоактивными выбросами

при прямом пути воздействия

3.1. Основные пути воздействия

В результате выбросов радиоактивных газов и аэрозолей в атмосферу

формирование индивидуальных доз облучения человека происходит по прямому

и непрямому путям воздействия.

Предметом настоящей главы являются прямые пути облучения, к которым

относятся: внешнее облучение от фотонов и Р

±

-частиц радионуклидов,

содержащихся в атмосфере, а также отложившихся на почве: внутреннее

облучение, обусловленное радионуклидами, поступившими в организм с вдыха-

емым воздухом (ингаляционный путь). В этих случаях индивидуальные дозы

формируются непосредственно в районе расположения источника выбросов.

К непрямому пути воздействия относится внутреннее облучение от радионук-

лидов, попавших в организм в результате их миграции по пищевым и биологичес-

ким цепочкам. При этом происходит облучение населения, проживающего не

только в районе размещения источника выбросов, но и в других районах,

куда могут поступать загрязненные выбросами продукты питания (см. гл. 5).

Важно отметить, что математический аппарат расчета экспозиционных,

поглощенных и эквивалентных доз формально не различается, хотя указанные

величины имеют разный физический смысл. Поэтому для сокращения мы

иногда будем пользоваться краткими терминами: доза и мощность дозы,

имея в виду, что читатель, используя символику, приведенную в разд. 1.1,

поймет, о какой величине идет речь.

3.2. Доза фотонного излучения от радиоактивного облака

Радионуклиды, рассеянные в атмосфере, могут быть источником фотонного

излучения. При этом доза от факела радиоактивных газов и аэрозолей

в значительной степени зависит от метеорологических условий (категорий

25

погоды), эффективной высоты трубы или другого источника выбросов,

продолжительности выброса, физико-химической формы радионуклидов, ско-

рости гравитационного осаждения и вымывания осадками и, конечно, вида

и энергии излучения. Рассмотрим наиболее распространенные случаи для

непрерывного выброса, соответствующего нормальной эксплуатации объекта,

и кратковременного выброса, который характерен для аварийной ситуации.

Непрерывный выброс. Источник в форме полубесконечного пространства.

При длительном выбросе с меняющейся розой ветров и других метеорологичес-

ких параметров радиоактивное облако часто имитируют источником в форме

полубесконечного пространства с равномерно распределенной по объему

активностью si

v

, Бк/м\ Тогда мощность эквивалентной дозы Й, Зв/с,

создаваемая в поверхностном (незащищенном) слое тела человека на открытой

местности, может быть рассчитана по формуле

H = Si

v

B

av

(3.1)

где B

ay

—дозовый коэффициент внешнего облучения фотонами (в данном

случае у-квантами радионуклидов) от радиоактивного облака, Зв

•

м

3

/(с

•

Бк).

Его численное значение может быть получено на основании закона

лучевого равновесия — количество излученной энергии в единичном объеме

бесконечной среды с равномерно распределенной объемной активностью равно

количеству поглощенной энергии в этом объеме [7]. Это, конечно, оправдано

и для р

4

-частиц.

Для 2я-геометрии облучения с точностью до краевого эффекта на

открытой местности имеем

£1,602-IO"

13

г

^v = (3-2)

2 w р

где E=Y^n

i

E

i

— энергетический выход фотонов, МэВ/расп. (/I

i

— абсолютный

i

выход в схеме распада, фотон/расп.; E

I

— энергия ;'-го фотона, МэВ/фотон);

1,602-IO

-13

— энергетический эквивалент, Дж/МэВ; г= 1,09 — переходный ко-

эффициент от поглощенной дозы в воздухе к эквивалентной дозе в биологичес-

кой ткани, Зв/Гр; р= 1,293 — плотность воздуха при нормальных условиях,

кг/м

3

; 2 — коэффициент, учитывающий 2я-геометрию облучения человека

(внутри бесконечно протяженного источника этот коэффициент равен единице);

коэффициент w встречается в большинстве дозовых коэффициентов,

H-=I Дж/(Гр

•

кг), (3.3)

т. е. энергетический эквивалент грея, отнесенный к массе в 1 кг облучаемой

среды (в данном случае воздуха).

Заметим, что мощность выброса Q, Бк/с, связана с объемной активностью

нуклида в атмосферном воздухе, Бк/м

3

, соотношением

Q = Si

v

IG, (3.4)

где G фактор метеорологического разбавления при непрерывном выбросе,

с/м

3

. Его определение и формулы расчета приведены ниже в гл. 4. Тогда

вместо (3.1) можно написать

H=QGB

ar

(3.5)

В двух предыдущих формулах подразумевается, что при определении коэф-

фициента метеорологического разбавления G (х) для заданного расстояния от

точки выброса х учтена так называемая функция истощения облака, вклю-

26

чающая в себя поправки на радиоактивный распад, «сухое» и «мокрое»

оседание [см. ниже (4.75)—(4.78)].

Формулы излучения от источника в форме полубесконечного пространства

(3.1) и (3.5) обычно используют для приподнятого выброса при достаточном

удалении от вентиляционной трубы (за зоной максимума приземной концен-

трации).

В зависимости от выбранных единиц дозовый коэффициент (3.2) может

быть представлен в следующем виде:

=

6,75

•

10"

14

E Зв

•

м

3

/(с

•

Бк); (3.6)

S

uy

= 2,13 E мкЗв

•

м

3

/(год

•

Бк); (3.7)

B

ay

= 0,25 E бэр

•

м

3

/(с

•

Ки). (3.8)

Численные значения дозовых коэффициентов B

ay

для инертных радиоактивных

газов и изотопов иода приведены в табл. 3.1, а для других радионуклидов

-—

в

табл. 3.3 (см. ниже). При наличии смеси радионуклидов используется принцип

суперпозиции с учетом процентного вклада каждого радионуклида и спектра

фотонного излучения.

Таблица 3.1. Дозовые коэффициенты B

ay

изотопов Ar, Kr, Xe и I для фотонного

облучения тела человека от радиоактивного облака в форме полубесконечного

пространства

Нуклид

Зв/с

бэр/с

Нуклид

Зв/с бэр/с

Нуклид

Бк/м

3

Ки/м

3

Нуклид

Бк/м

3

Ки/м

3

41

Ar

8,67 -14 3,21- 1

137

Xe 1,25- 14 4,64—2

85 m I^j.

1,06 -14 3,93—2

138

Xe

7,24- 14

2,68 -1

85

Kr 1,51 -16 5,60- 4

139

Xe 2,97— 14 1,10—1

87

Kr 5,24—14

1,94—1

140

Xe 1,22—13 4,51 -1

89

Kr 1,39-13

5,16—1

129 J

1,66-15 6,14—3

90

Kr

1,22-13 4,51 — 1

1 30 J

1,41 — 13

5,22 -1

91

Kr 4,94—14

1,83- 1

131

[

2,57- 14 9,51-2

92

Kr 4,62-14

1,71- 1

132 j

1,54 13 5,71- 1

131m

Xe 1,18—15 4,39- 3

133т

4,00- 14 1,48 - 1

133m

Xe 2,78--15

1,03—2

I 3 4 ш J

1,88- 14 6,96 -2

133

Xe 3,24— 15 1,20-2

134 J

1,74—13 6,43 —

135m

Xe

2,86—14

1,06—1

135

J

1,12—13 4,14—1

135

Xe 1,65 - 14 6,10—2

136 J

1,30-13 4,82--1

При изменяющихся со временем объемной активности si

v

(г) или мощности

выброса Q(l) ожидаемая эквивалентная доза за время T (Н

с

т

, Зв) рассчитывается

по формуле

Н<

т

=В

ау

] si

v

(t)dt = B

ay

] Q(,)G(t)dt. (3.9)

о о

Если из измерений или расчета известен закон распределения во времени

мощности дозы Я(/), то полная ожидаемая эквивалентная доза H

c

может

быть определена из соотношения

H' = ]H(t)dt.

о

Заметим, что формулы (3.1) и (3.2) с простой модификацией могут быть

использованы также для расчета мощности дозы для человека или других

27

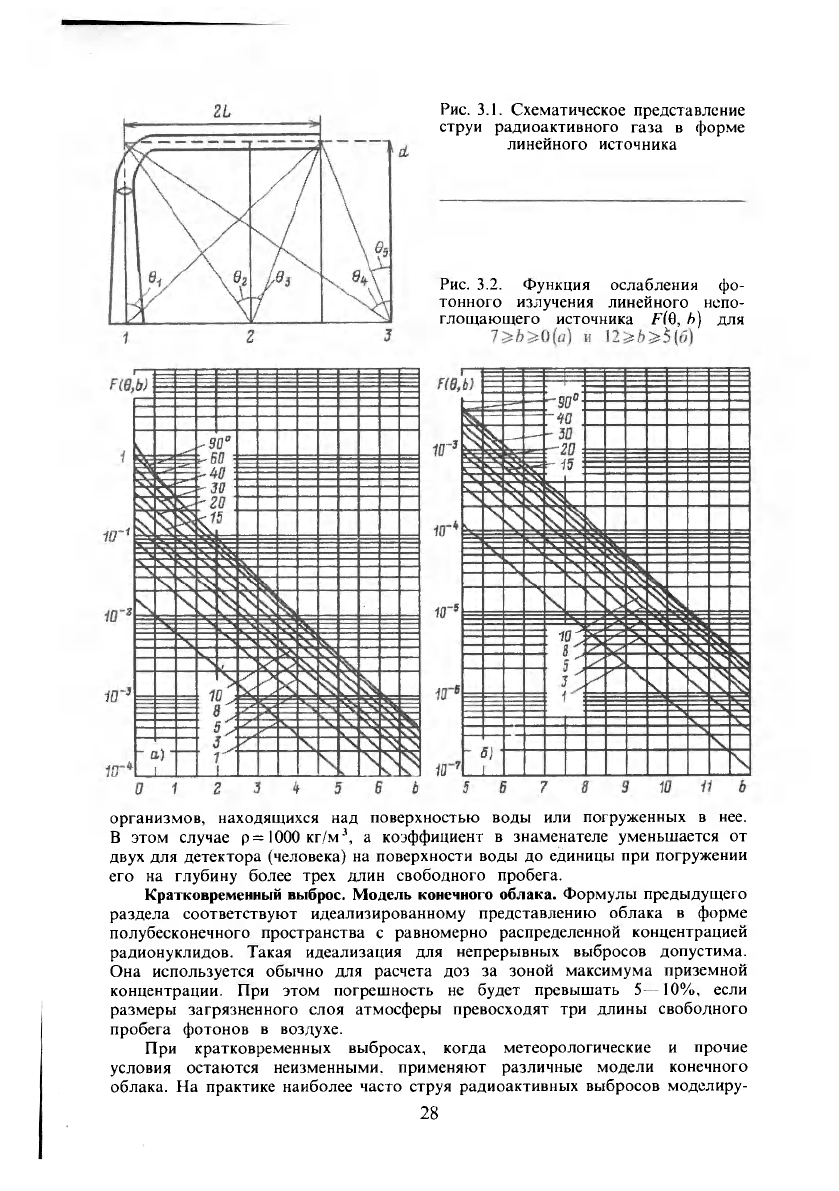

Рис. 3.1. Схематическое представление

струи радиоактивного газа в форме

линейного источника

Рис. 3.2. Функция ослабления фо-

тонного излучения линейного непо-

глощающего источника

FLО,

Ь) для

организмов, находящихся над поверхностью воды или погруженных в нее.

В этом случае р= 1000 кг/м

3

, а коэффициент в знаменателе уменьшается от

двух для детектора (человека) на поверхности воды до единицы при погружении

его на глубину более трех длин свободного пробега.

Кратковременный выброс. Модель конечного облака. Формулы предыдущего

раздела соответствуют идеализированному представлению облака в форме

полубесконечного пространства с равномерно распределенной концентрацией

радионуклидов. Такая идеализация для непрерывных выбросов допустима.

Она используется обычно для расчета доз за зоной максимума приземной

концентрации. При этом погрешность не будет превышать 5—10%, если

размеры загрязненного слоя атмосферы превосходят три длины свободного

пробега фотонов в воздухе.

При кратковременных выбросах, когда метеорологические и прочие

условия остаются неизменными, применяют различные модели конечного

облака. На практике наиболее часто струя радиоактивных выбросов моделиру-

28

ется линейным или цилиндрическим источником. Формулы и функции выхода

фотонного излучения из протяженных источников различных геометрических

форм с учетом самопоглощения в источнике и поглощения в защитном слое

даны в [1. 7, 8, 18, 19].

На рис. 3.1 ,представлена упрощенная схема струи радиоактивного газа

в форме непоглощающего линейного источника, находящегося на высоте

d над плоской поверхностью почвы.

Если Q — выброс (Бк/с), и — скорость ветра (м/с), то линейная активность

источника (Бк/м)

^l = QIu-

Тогда мощность эквивалентной дозы H (Зв/с) в точке 1

/Z

1

=^Lrr

5

F(O

b

M)M

в точке 2

в точке 2, если

в точке 2, если

в точке 3

H

2

= ^rr

6

|>(о

2

, M+ F(0

3

, И]М

J

2

= G

3

,

Я

2

= 2^гГ

6

£(0

2

, ИМ

B

2

= O

3

= Л/2,

H

2

= Ijz/

L

rr

s

F(n/2, »d)jd-

#

3

=^rr

6

[f(O

4

, MlM

В этих формулах

F(0, ц^) = |exp(-nrfsecO')</0'

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

(3.14)

(3.15)

(3.16)

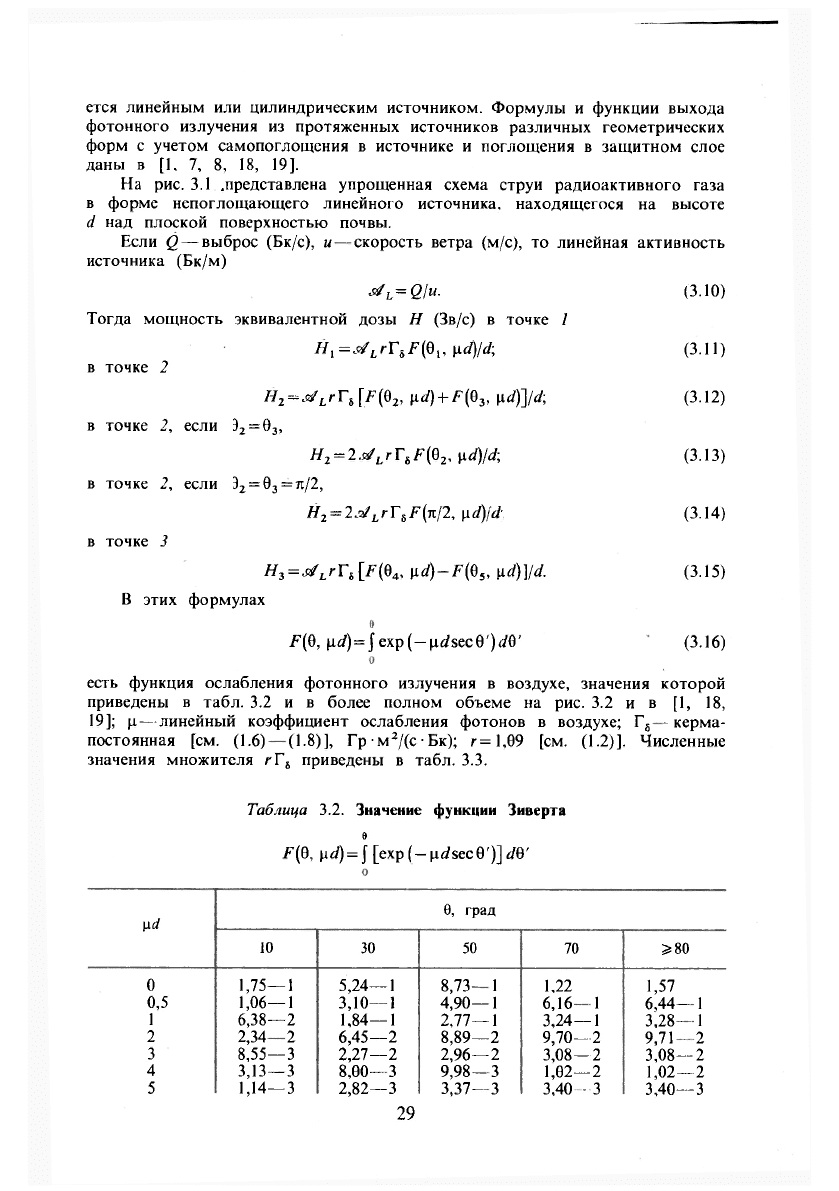

есть функция ослабления фотонного излучения в воздухе, значения которой

приведены в табл. 3.2 и в более полном объеме на рис. 3.2 и в [1, 18,

19]; ц—линейный коэффициент ослабления фотонов в воздухе; Г

5

—керма-

постоянная [см. (1.6) — (1.8)], Гр

•

м

2

/(с

•

Бк); г= 1,09 [см. (1.2)]. Численные

значения множителя г F

s

приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.2. Значение функции Зиверта

в

F(0, H^) = J [ехр( —nrfsecO')] dQ'

О, град

iid iid

10 30

50 70

>80

0

1,75—1 5,24—

1

8,73—1 1,22

1,57

0,5

1,06—1

3,10—1

4,90—1 6,16—1 6,44—1

1

6,38—2 1,84—1

2,77—1 3,24—1

3,28—1

2

2,34—2 6,45—2

8,89—2

9,70—2 9,71—2

3 8,55—3 2,27—2

2,96—2 3,08—2

3,08—2

4

3,13—3 8,00—3

9,98—3 1,02—2 1,02—2

5

1,14—3

2,82—3 3,37—3 3,40-3

3,40—3

29

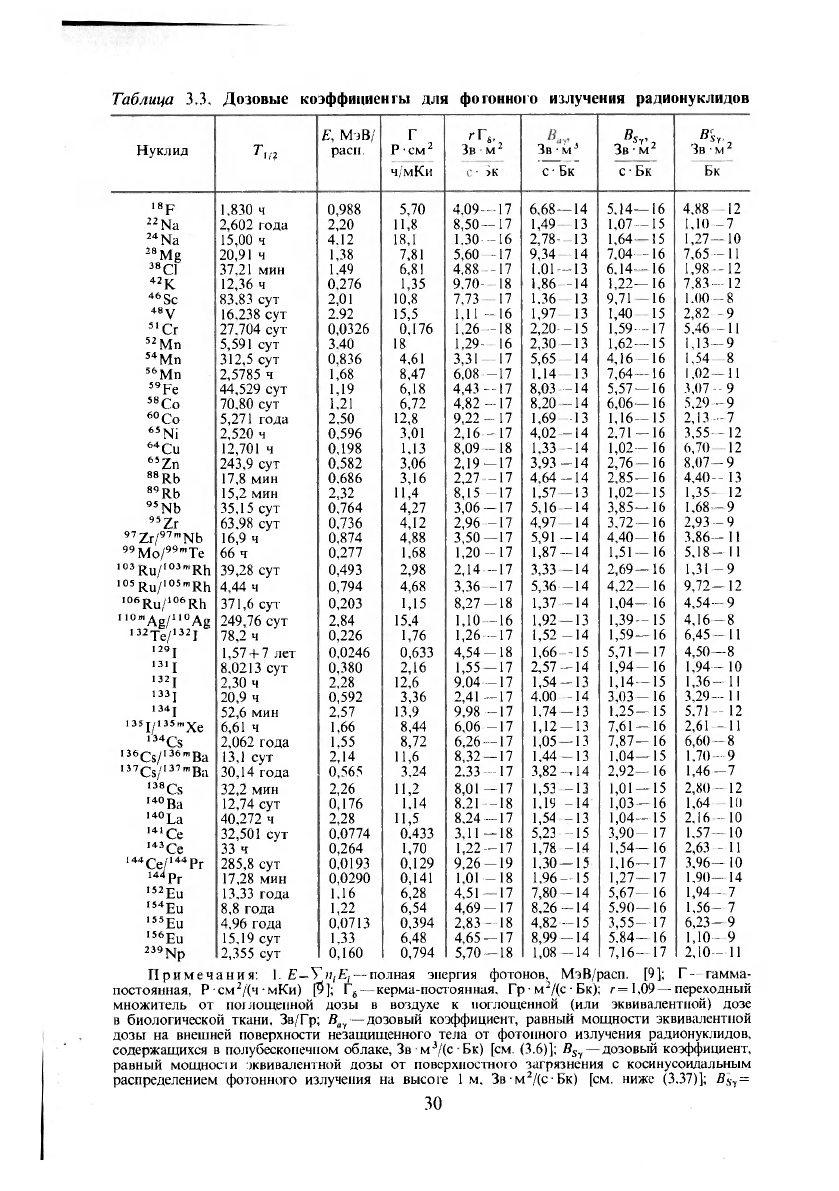

Таблица 3.3. Дозовые коэффициенты для фотонного излучения радионуклидов

Е, МэВ/

Г

T

6

,. B

sv

Bi

1

Нуклид

т

т

расн. P-CM

2

Зв

M

3

Зв- M

3

Зв •

м

2

Зв • м

2

ч/мКи SK T

r

Бк~ с-Бк

Бк

18

F

1,830 ч 0,988 5,70

4,09- —17 6,68-

-14 5,14—

16

4,88 12

22

Na

2,602 года 2,20 11,8 8,50-

—17 1,49 13 1,07—

15 1,10 - 7

24

Na 15,00 ч 4.12

18,1 1,30- -16

2,78- 13 1,64— 15

1,27—

10

28

Mg 20,91 ч

1,38 7,81 5,60

-17 9,34

14

7,04 - 16 7,65 -

11

38

Cl 37,21 мин

1.49 6,81

4,88 -17 1,01-

-13

6,14— 16

1,98 -

12

42

K

12,36 ч 0,276 1,35

9,70- 18 1,86 -14 1,22— 16

7,83- 12

46

Sc

83,83 сут 2,01 10,8

7,73 17 1.36 13 9,71 — 16

1.00

- 8

48у

16.238 сут

2

92 15,5 1,11 -16

1,97

13

1,40 15

2,82 -

9

51

Cr 27.704 сут 0ДО26

0,176 1,26

-18 2,20-

-15

1,59 - 17

5.46 -

11

52

Mn

5,591 сут 3.40

18 1,29- 16 2,30 -13 1,62— 15 1,13-

9

54

Mn 312,5 сут 0,836

4,61 3,31

17 5,65 14 4,16 — 16

1,54 8

56

Mn

2,5785 ч

1,68 8,47 6,08

-17 1,14 13

7,64

- 16

1,02— И

59

Fe 44,529 сут 1,19 6,18

4,43 --17 8,03 -14

5,57 —

16

3,07 - 9

58

Co

70,80 сут 1,21 6,72

4,82 —17 8,20 -14

6,06—

16

5,29 -

9

60

Co

5,271 года 2,50 12,8

9,22 -17 1,69 -13

1,16—

15 2,13- 7

65

Ni

2,520 ч 0,596 3,01

2,16 - 17 4,02 -14

2.71 —

16 3,55- 12

64

Cu

12,701 ч 0,198 1.13

8,09 -18 1,33 -14 1,02— 16

6,70 12

65

Zn 243,9 сут

0,582 3,06 2,19

-17 3,93 -14

2,76 —

16

8,07- 9

88

Rb 17,8 мин 0.686

3,16 2,27 -17

4,64 -14 2,85— 16

4,40 -

13

89

Rb 15,2 мин

2,32

11,4

8Л5 -17 1,57 -13

1,02—

15

1,35- 12

95

Nb 35,15 сут

0,764

4,27 3,06 -17 5,16 -14 3,85—

16

1,68-

9

95

Zr 63,98 сут 0,736

4,12 2,96

-17 4,97 14 3.72- 16 2,93 -

9

97

Zr/

97 m

Nb 16,9 ч

0,874 4,88

3,50

— 17

5,91 -14 4,40— 16

3,86 - 11

99

Мо/

99

"Те 66 ч

0,277 1,68 1,20

-17 1,87 -14 1,51 — 16

5,18-

I 1

103

Ru/

103

"'Rh

39,28 сут 0,493

2,98 2,14 -17 3,33

-14 2,69— 16

1,31 -

9

105

Ru/

105m

Rh

4,44 ч 0,794

4,68 3,36 - 17 5,36 -14 4,22— 16 9,72-

12

106

RuZ

106

Rh 371,6 сут

0,203 1,15

8,27

-18

1,37 -14

1,04-

16

4,54- 9

110m

Ag/

110

Ag 249,76 сут

2,84 15,4 1,10 -16 1,92 -13

1,39- 15 4,16 — 8

132

Te/

132

] 78,2 ч

0,226

1,76 1,26 -17 1,52

-14 1,59- 16 6,45- И

129 j

1,57 + 7 лет

0,0246 0,633

4,54

-18

1,66 -15 5,71 —

17

4,50-

-8

131

I 8.0213 сут

0,380 2,16 1,55 -17

2,57 -14 1,94- 16

1,94- 10

132 j

2,30 ч

2,28 12,6

9,04

-17

1,54

-13

1,14— 15

1,36- 11

133 j

20,9 ч 0,592 3,36

2,41 — 17 4.00 -14

3,03— 16 3,29- 11

134 j

52,6 мин

2,57

13,9 9,98 — 17

1.74

-13 1,25-

15

5.71-

12

135

I/

135m

Xe 6,61 ч

1,66

8,44 6.06 -17 1,12 -13

7,61 — 16

2,61 -

11

134

Cs

2,062 года 1,55

8,72 6,26 — 17 1,05 -13 7,87—

16 6,60-

8

136

Cs/

136

"Ba

137

Cs/

137m

Ba

13,1 сут

2,14 11,6

8,32

— 17

1.44 -13 1.04—

15 1,70 - 9

136

Cs/

136

"Ba

137

Cs/

137m

Ba 30,14 года

0,565

3,24

2.33 -17 3,82

—114 2,92— 16

1,46 -

-7

138

Cs 32,2 мин

2,26 11,2

8,01 — 17 1,53 —13 1,01- 15

2,80- 12

140

Ba

12,74 сут 0,176

1.14 8.21 -18

1.19

-14 1,03— 16

1,64 1(1

140

La 40.272 ч

2,28

11,5

8.24 — 17 1,54 -13 1,04- 15

2.16 - 10

141

Ce

32,501 сут

0.0774 0.433 3,11 — 18

5,23 -15

3,90-

17

1.57- 10

143

Ce 33 ч

0,264 1,70

1,22

— 17

1,78

-14

1,54— 16 2,63 - 11

144

Ce/'

144

Pr 285,8 сут 0,0193

0,129 9,26 -19

1,30

-15

1,16—

17 3,96- 10

14

Pr

17,28 мин 0,0290

0,141 1,01 -18

1,96

- 15

1,27— 17

1,90- 14

152

Eu 13,33 года

1,16 6,28 4,51 -17 7,80

-14 5,67- 16 1,94-

7

154

Eu

8,8 года

1,22 6,54

4,69 -17

8,26

-14

5.90-

16 1,56-

7

155

Eu

4.96 года 0,0713

0.394 2,83 -18

4,82

-15

3,55- 17 6,23-

9

156

Eu

15.19 сут 1,33

6,48 4,65 — 17 8,99

-14 5.84- 16 1,10- 9

239

Np 2,355 сут

0,160

0,794 5,70 — 18

1,08 -14

7,16-

17 2,10— 11

Примечания:

1

.E-Yn

i

E

i

—

полная энергия фотонов, МэВ/расп. [9]; Г- гамма-

постоянная, Р-см

2

/(ч-мКи) [9];

Г

6

—

керма-постоянная. Гр

•

м

2

/(с

•

Бк); г=1,09— переходный

множитель от поглощенной дозы в воздухе к поглощенной (или эквивалентной) дозе

в биологической ткани, Зв/Гр; B

lly

— дозовый коэффициент, равный мощности эквивалентной

дозы на внешней поверхности незащищенного тела от фотонного излучения радионуклидов,

содержащихся в полубесконечном облаке, Звм

3

/(сБк) [см. (3.6)]; B

sy

—

дозовый коэффициент,

равный мощности эквивалентной дозы от поверхностного загрязнения с косинусоидальным

распределением фотонного излучения на высоте 1 м, Зв-м

2

/(с-Бк) [см. ниже (3.37)]; Bs

y

=

30