Гуревич А. Культура и общество средневековой Европы глазами современников

Подождите немного. Документ загружается.

молитву, ключ перестал бить. Продав масло, монахи купили себе продуктов, а один сосуд, полный

масла, оставили в память о чуде (Greven, N 87). Распространенный в фольклоре мотив распутья дорог,

стоя у которого человек должен выбрать верный путь, использован в „примерах"в морализаторских

целях: одна дорога, ведущая сперва по полному шипов лесу, открывает перед странником рай; другая,

начинающаяся в приятном лесу, заканчивается в аду (DM, IV: 53).

Выше уже упоминалось о популярности рассказов о короле Артуре. Проповедникам приходилось с этим

считаться, но они использовали легенды на свой лад. Некий видный клирик, по словам Этьена де

Бурбон, читал проповедь „как в hystoria Arturi": прибыл корабль без капитана и кормчего, с убитым

рыцарем на борту, а при теле была положена запись, призывавшая отмстить за невинно убитого.

Г)роповедник дал такое толкование рассказу: это образ Христа „на корабле креста, без вины убиенного

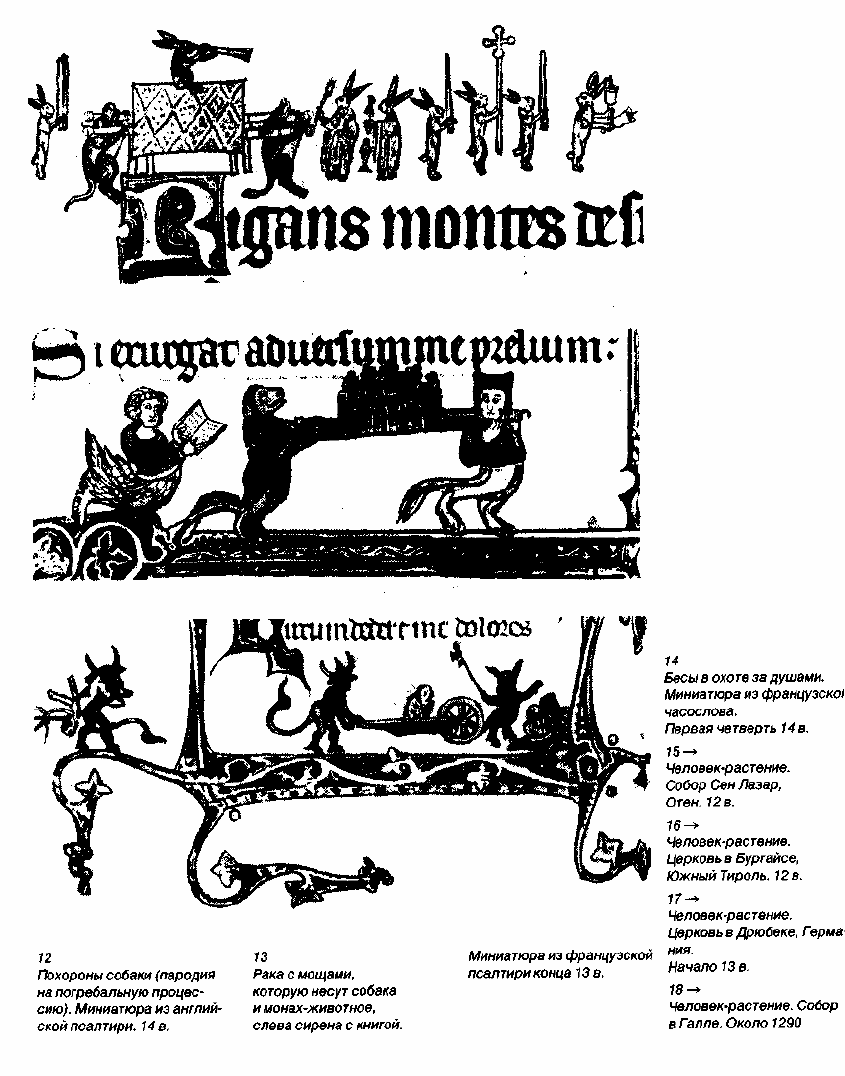

иудеями и язычниками ради нашего спасения" (ЕВ, N95). В других случаях проповедь „демонизирует"

легенды об Артуре и его дворе. Гора Гибер, в которой он сидит со своими рыцарями, оказывается

частью ада. По словам Цезария Гейстербахского, „три года назад" люди, находившиеся близ этой горы,

услыхали мощный глас, который троекратно по-

79,20

Красота и уродство человека. Капители собора в Магдебурге. 1215

вторил: „Приготовь место". Ждали герцога Бертольфа, безжалостного тирана и отступника от истинной

веры. Гибер, подобно Этне и некоторым другим горам и вулканам, считался входом в преисподнюю.

Слуга, посланный деканом палермской церкви на поиски исчезнувшего коня, повстречал некоего

старца, который сказал, что конь - у короля Артура в горе Гибер, изрыгающей пламя подобно Вулкану

(Везувию). Старец поручил этому слуге передать своему господину: пусть через четырнадцать дней

явится ко двору короля. Узнав о приглашении Артура, декан посмеялся, но тотчас заболел и в

назначенный день умер (DM, XII: 12,13).

„Дикой охоте", в которой, согласно распространенным верованиям, участвуют рыцари короля Артура

или другие мифологические персонажи, церковные авторы также дают демонологическую интерпрета-

цию: то бесы, выдающие себя за рыцарей, дабы вводить в заблуждение народ

21

. Такие „рыцари", а на

самом деле демоны, завлекли в свой дворец повстречавшего их крестьянина, который принял участие в

их пирушке, наблюдал танцы и игры, переспал с красавицей, а наутро пробудился в лесу на связке дров

(ЕВ, 365).

Средневековый фольклор, подчеркивает Ле Гофф, может быть познан историком культуры не сам по

себе, но как полюс социальной и культурной динамики феодального общества, и в этом обществе

„примеры" были одним из важнейших средств культурного взаимообмена и эффективным инструментом

идеологического воздействия

22

. Подобная постановка вопроса представляется плодотворной и

перспективной. „Примеры" выдвигаются на первый план среди других категорий среднела-тинской

литературы как источники, при посредстве изучения которых медиевист, действительно, может более

четко уяснить себе соотноше-

21, 22

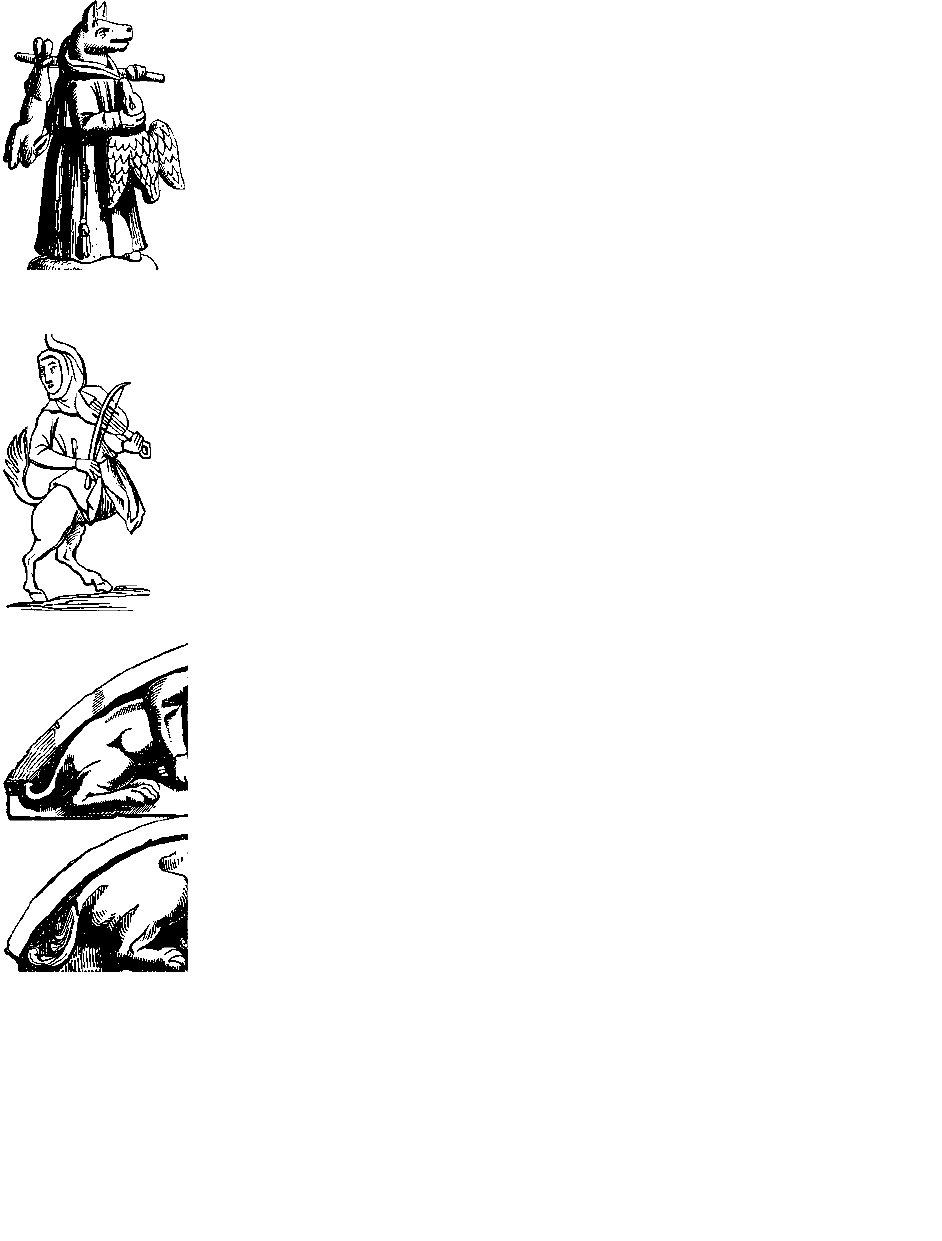

Монстры, химеры, сказочные звери. Фриз портала церкви в д'Ольней. 12 в.

ние разных слоев и уровней средневековой культуры. Но, мне кажется, проблема не исчерпывается

вычленением упомянутых культурных оппозиций - „ученой" и „фольклорной". Ибо по мере обнаружения

сложных связей и антагонизмов мы все вновь подходим к вопросу о совмещении обеих традиций в

одном и том же сознании. Это сочетание, симбиоз элементов книжного, официального христианства с

фольклором, с архаическими способами мыслить и видеть мир приходится предположить и для

необразованных людей и для искушенных в богословии. Разумеется, соотношение обеих традиций в

сознании тех и других было в высшей степени различно, и тем не менее „простец", каким был неграмот-

ный прихожанин, таился и в призванном опекать его священнике, и в монахе, и, возможно, даже в

„высоколобом" схоласте. Не потому ли, что в сознании любого средневекового человека - в разных

пропорциях -всегда были сопряжены оба полюса культуры, и было возможно появление таких жанров

среднелатинской литературы, как „примеры", видения потустороннего мира, жития? Ле Гофф и Шмитт

правы, когда пишут о настороженности, с какой авторы „примеров" использовали фольклорный

материал, - и тем не менее они его использовали, и не только потому, что им нужно было апеллировать

к сознанию масс, продолжавших во многом жить в фольклорной традиции, но также и потому, что и

сами авторы сборников „примеров" и проповедей вовсе не были чужды фольклору, вероятно, уже

„переваренному" в монастырской среде. Их мыслительный „инструментарий", несмотря на

схоластическую выучку, вне сомнения, хранил культурную память архаических времен.

Моя мысль сводится к следующему. „Примеры", как и другие упомянутые сейчас жанры

среднелатинской литературы, будучи точкой „встречи" двух уровней культуры, ученого и фольклорного,

вместе с тем

23

Петушиный бой. Собор Сен Лазар, Отен. 12 в.

24

Лис и аист. Собор Сен Урсе, Бурж. 12 в.

25

Звери, играющие в шахматы.

Капитель собора

в Наумбурге. 1320

являлись порождением глубокого своеобразия средневековой культуры как таковой. То видение мира,

которое вырисовывается при внимательном проникновении в содержание „примеров", так или иначе

было присуще всем - и автору, образованному монаху или церковному деятелю, и проповеднику,

использовавшему „пример" в своей пастырской деятельности, и его слушателям, горожанам,

крестьянам, рыцарям, монахам.

Это виденье мира широко представлено и в искусстве того времени. В соборах статуи божества и

святых, пророков и воплощений добродетелей и скульптурные рельефы, посвященные сценам

Писания, торжественные и в высшей степени серьезные, соседствуют с многоликим гротеском, с

причудливыми фигурами людей, бесов, зверей, монстров. Сакральное и профанно-низменное не

разделены четко, переплетаются, срастаются в противоречивое целое. На листах средневековых ману-

скриптов царит разгул безудержной фантазии их иллюминаторов. Животными, птицами, людьми и

полузверями-полулюдьми кишат маргиналии рукописей. Кривляясь, играя, музицируя, испражняясь, в

драках и плясках, в шутовских погребальных процессиях, коронациях и турнирах, занятые трудом и

проказами, эти ярко раскрашенные причудливые фигурки заполняют все пространство книжного листа,

свободное от вполне серьезного текста, казалось бы, вовсе не располагающего к игровой на-

строенности.'Потребность средневековых людей творить подобные гротескные сценки и фигуры и

любоваться ими кажется неутомимой, а их изобретательность- неиссякаемой.

Подчеркнем: это церковное искусство и монашеская изобретательность. Ничего от „культуры агеластов"

- носителей „пугающего и напуганного сознания" (Бахтин) - здесь нет и в помине. Как нет и следа одно-

сторонней серьезности и в шутовских праздниках с участием духовенства. Перед нами - неотъемлемая

черта культуры Высокого средневековья, органически присущая и простонародью и образованным, и

мирянам и духовенству.

То обстоятельство, что философские и теологические трактаты украшались шутовскими гротескными

фигурками и изображениями, требует осмысления. Едва ли можно найти какую-либо внутреннюю связь

между словесным и зрительным рядами, - лишь противоречие. Миниатюры никак не проясняют текста и

не получают от него своего объяснения. (Оставлю в стороне те случаи, когда они служили

иллюстрациями к тексту.) Это маргиналии в полном смысле слова, - они посторонни, побочны ученому

изложению. Но контраст изображения и слова в рукописной книге проливает свет на глубинную

структуру средневековой культуры, объединявшей в себе официальное христианство Писания с обы-

денной „приходской" религиозностью. Не свидетельствует ли то, что листы манускриптов, благоговейно

запечатлевшие ученую мудрость, без колебаний украшались веселым гротеском, о постоянном

колебании средневековой культуры между двумя полюсами - серьезного и смехо-вого, об органическом

соприсутствии в ней обоих начал?

Собственно, подобную же двойственность, гротескное сочетание контрастов мы находим и в

„примерах". Радость творчества, создания

новых образов и причудливых ситуаций движет рукой как их авторов, так и творцов иллюминованных

рукописных книг. И здесь и там средневековая культура раскрывает перед нами тайну своей

амбивалентности, многоликости, парадоксальности.

Наибольший интерес представляет, разумеется, та категория „примеров", которые отражают

современность их составителей, их личный опыт. В „примерах" же, материал для которых черпали из

античной и восточной литературы (образцом такого сборника могут служить „Римские деяния"), из

произведений отцов церкви и раннесредневековых богословов, отсутствует непосредственность

отношения между проповедником и аудиторией, ощущаемая при чтении „актуальных" exempla. Именно

в последних можно уловить биение пульса повседневной жизни, спонтанные проявления

средневекового человека, не дисциплинированные книжной ученостью и университетской выучкой.

Здесь удается выявить коренные установки сознания людей той эпохи, их представления о многих

наиболее существенных для них сторонах жизни и немаловажные аспекты картины мира

средневекового человека. Однако и в интересующих нас в первую очередь „актуальных" exempla, при

всей их „спонтанности", нельзя упускать из виду таившийся в них „литературный" слой, наличие в них

традиционных сюжетов, - лучшим доказательством их наличия может служить легкость, с какой один и

тот же „пример" переходил из сборника в сборник и из одной страны в другую, иногда меняя имена,

времена и обстоятельства, но сохраняя все ту же условную схему и фабулу.

Начало XIII века представляется решающим поворотным моментом в истории жанра. К первой

половине этого столетия относятся сборники „примеров", принадлежащие перу Одо из Черитона, Жака

де Витри, Це-зария Гейстербахского, к середине того же столетия - сборник Этьена де Бурбон,

значительная часть „примеров" из силезских архивов, изданных Клаппером, к последней четверти века-

английский сборник „Liber exemplorum ad usum praedicantium" („Книга примеров на потребу пропо-

ведникам"), французский „Tabula exemplorum secundum ordinem alphabet!" („Таблица примеров в

алфавитном порядке") и др. В „примерах" более раннего времени такого непосредственного дыхания

жизни еще незаметно, и в них преобладают не жизненные наблюдения, а басни и иносказания или

литературные заимствования. Стремясь максимально приблизиться к широчайшей „демократической"

аудитории, проповедники XIII века этим уже не довольствуются и значительную часть своего материала

черпают из жизни.

Впрочем, провести четкую грань между „примерами" из ученой литературы и „примерами" новыми, в

которых рассказывается о происшествиях из современной автору действительности, не во всех случаях

легко. В „Книге примеров на потребу проповедникам", записанной в 70-е годы XIII века, рассказано о

монахе, который утаил от братьев три золотые монеты, тогда как по монастырским правилам у них не

должно быть ника-

кой личной собственности. Он был сурово наказан аббатом: лишен при смерти отпущения грехов, тело

его вместе с украденными деньгами выбросили в выгребную яму. Этот „пример" целиком взят из IV

книги „Диалогов" папы Григория I, и тем не менее в упомянутом сборнике он изложен как событие,

якобы происшедшее всего лишь три года назад в том монастыре, в котором находился анонимный

автор сборника (LE, 18).

Этому автору, видимо, английскому францисканцу, вообще присуща тенденция „редактировать" и

исправлять „примеры", усиливая в их содержании моменты, с помощью которых можно внушить ужас

слушателям (LE, 75-76), либо упраздняя из текста мотивы, дискредитирующие духовенство и

высокопоставленных лиц

23

. Так, изложив рассказ Григория I о монахе, который тайком нарушил пост, за

что при смерти оказался отданным дракону, автор предлагает другой вариант, поскольку в прежней

редакции он позорит духовенство и „мало полезен для воспитания народа". В новом варианте

рекомендуется говорить уже не о монахе, а просто о „каком-то человеке", так что никто не будет введен

в соблазн и пастве будет внушен спасительный страх. Если же проповедь читается духовенству или

монахам, то ее нужно излагать в первоначальном виде, дабы обличить лицемерие (LE, 154). В точно

таком же направлении переделан „пример" из „Церковной истории англов" Бэды Достопочтенного о

монахе-пьянице, осужденном после смерти на адские муки, о чем он сам поведал собравшимся у его

одра братьям. Автор сборника замечает: не пристало распространяться перед верующими о пороках

монаха, так что лучше, „соблюдая истину", сказать вообще о каком-то человеке; вокруг умирающего

собрались „люди", ведь и братья (то есть монахи) - тоже люди. Но когда проповедь будут читать одним

только лицам духовного звания, надлежит придерживаться текста Бэды (LE, 155). Напротив, рассказ о

развратнике Валентине, церковном деятеле, тело которого бесы вытащили из церкви и со связанными

ногами унесли на кладбище, автор сборника рекомендует целиком преподнести народу (LE, 198. Ср.

Greg., Dial., IV: 53).

Иного рода изменения предлагает составитель сборника при изложении анекдота о вопросах, заданных

Александром Македонским мудрецу: „Чем я был? Чем являюсь? Чем стану?" Философ отвечает: „

Ничтожной спермой - сосудом с навозом - пищей для червей". „Пусть проповедник, - советует

стыдливый автор, - употребит слова пристойные: „грязь" вместо „навоза", „вещь малоценная" вместо

„ничтожного семени" (LE, 165).

У этого же автора есть еще один довольно занятный „пример", снабженный указанием для

проповедника, который пожелал бы им воспользоваться. Какой-то человек украл козу у соседа и съел

ее. Жена его ругала, а он отвечал: „Не родственник я козе и сына ее из купели не принимал". Когда же

сосед обвинил его в краже, и он, стоя близ гробницы святого, хотел очиститься клятвою, коза из его

чрева громко возопила, и об этом чуде стало известно во всей округе. Компилятор прибавляет, что

проповедник должен разъяснить: ложная присяга в судный день вскричит против клятвопреступника

(LE, 182).

Этьен де Бурбон использует рассказ Цезария Гейстербахского о бесе, который собрал в церкви полный

мешок псалмов, не пропетых или невнятно пропетых нерадивыми священниками (DM, IV: 9. Ср. 35), и

развивает его: возвратившийся с того света священник видел там множество священнослужителей,

сгибавшихся под тяжестью мешков, которые они обречены вечно таскать: то слоги и стихи, которые не

были ими четко произнесены в псалмах (ЕВ, 212). К сообщению о грехе присоединяется сообщение и о

каре за него.

Но обработке в определенном идеологическом смысле могли быть подвергнуты и „примеры",

относящиеся к личному опыту монаха, который их записал. Как и другие проповедники, Этьен де Бурбон

обрушивает свой гнев на людей, устраивающих всякого рода пляски и игры, -все это не что иное, как

козни дьявола, который заправляет подобными богопротивными праздниками и запретными

развлечениями. В этой связи он записывает ценный для историка народной культуры факт. В Элнском

диоцезе (Руссильон, Южная Франция) в одном приходе возник конфликт между проповедником,

который запретил петь и танцевать в церквах и в канун дней святых, и молодежью, недовольной таким

запретом. Там юноши имели обыкновение надевать маски и, взгромоздившись на деревянного коня, в

ночное время водить хороводы в церкви и на кладбище. В то время как прихожане, прислушавшись к

словам проповедника и запрету своего священника, стояли на молитве, один юноша пригласил своего

товарища к привычной игре; тот, сославшись на запрещение, отказался, и тогда этот юноша, прокляв

уклоняющегося от соблюдения обычая, въехал на своем деревянном коне в церковь, но при самом

входе огонь внезапно охватил его вместе с конем, и оба сгорели. Никто, ни сородичи, ни друзья, не

сумели оказать ему помощь, и все в

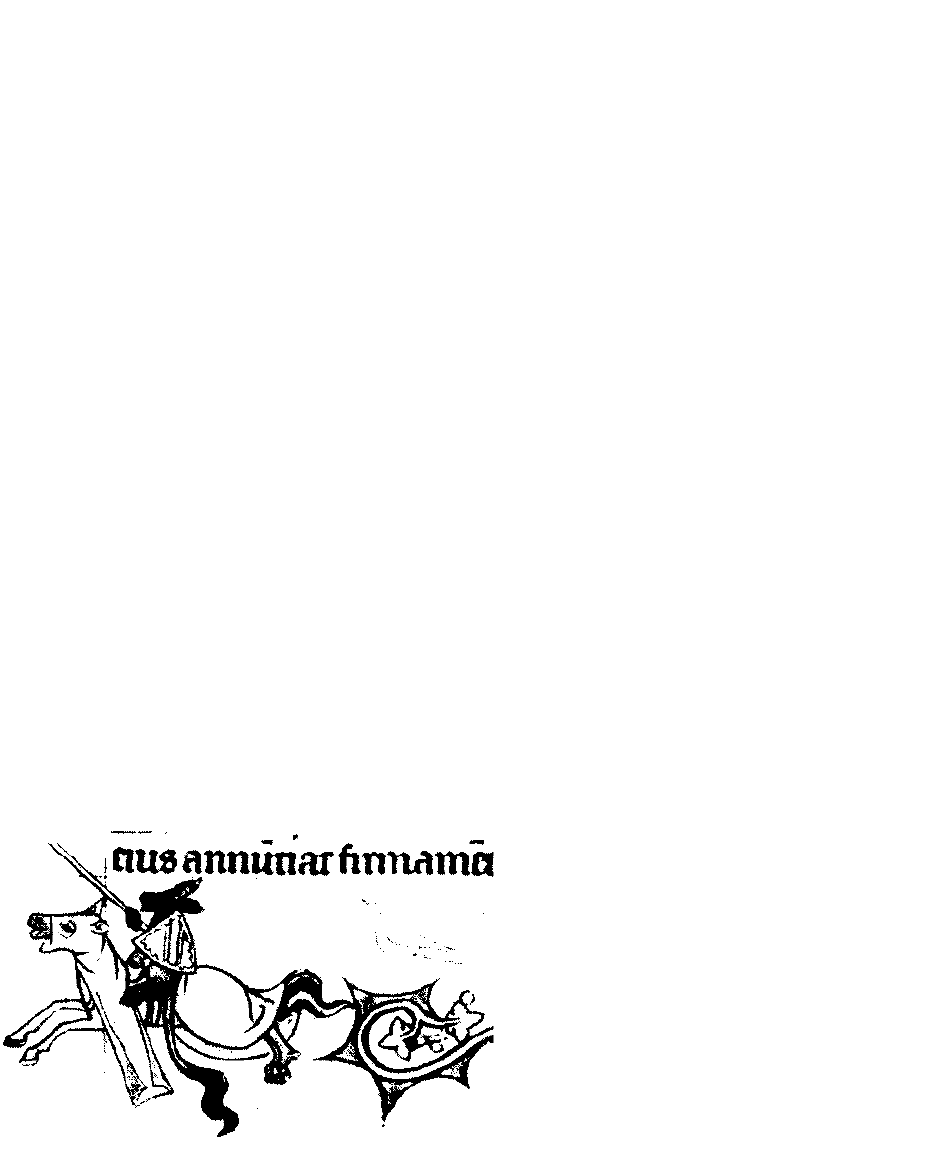

26

Лис-рыцарь на коне. Миниатюра из французского часослова. Первая четверть 14 в.

ужасе пред Божьим судом бежали прочь из церкви. Этьен де Бурбон слышал об этом событии вскоре

после того, как оно произошло от самого капеллана и родных погибшего молодого человека, равно как и

от других прихожан (ЕВ, 194)

24

.

Записи Этьена де Бурбон относятся к середине XIII века. В 20-30-е годы следующего столетия

доминиканец Жан Гоби составил сборник „примеров", в котором широко использовал проповеди

предшественников. Ссылаясь на Этьена де Бурбон, он тем не менее довольно свободно пересказывает

вышеописанное происшествие. Он упоминает юношей „в непристойных масках, взгромоздившихся на

деревянных коней", на которых они разъезжали по городу (у Этьена де Бурбон действие происходит в

сельском приходе); вопреки запрету проповедника они не отказались от своего обычая и продолжали

развлекаться (таким образом, нарушителем запрета оказывается уже не один молодой человек, а

целая группа). К пляшущим и играющим горожанам присоединилось множество бесов в облике

молодых людей и женщин, причем один из бесов запел песенку на провансальском языке (Жан Гоби ее

цитирует). И тогда разверзлась земля, из нее вырвалось огромное пламя, и все провалились в ад

25

. Как

видим, проповедник XIV века сделал новый шаг в направлении „демонизации" и „инфернализации"

народного обычая, зафиксированного этнографами и помимо „примеров". В первом случае погибает от

огня один ослушник запрета этого обычая, во втором целая группа грешников низвергается прямо в ад.

Приведенные сейчас данные, при всей их разрозненности и отрывочности, свидетельствуют о том, что

„пример", переходя из одного сборника в другой, продолжал подвергаться обработке, редактированию и

переосмыслению. Он жил обычной для средневековой литературы жизнью в серии вариантов, и с ним

обращались как с общей собственностью.

„Авторское право", которое в ту эпоху вообще слабо осознавалось, применительно к изучаемому нами

жанру не имело никакого значения. Недаром множество сборников „примеров" анонимно; в особенности

это характерно для сборников францисканцев. Ссылаясь на свой личный опыт или на сочинение более

раннего времени, составитель сборника проповедей имел в виду не утвердить чей-то приоритет, а дать

доказательства истинности описываемого события. Аудиторию, которой проповедь и „пример" были

адресованы, вопрос об авторе ничуть не волновал. Напротив, указания на очевидцев или на

авторитеты призваны были убедить верующих в достоверности сообщаемого известия. Естественно,

что в среде необразованных прихожан, живших в условиях устной культуры, ссылка на живого

свидетеля представляла особую ценность, и слова Цезария Гейстербахского „Я присутствовал на той

проповеди", которыми завершается приведенный ранее „пример" про аббата, разбудившего монахов

историей об Артуре, должны были превратить античную басню в животрепещущую новость.

Создается впечатление, что те изменения, которые проповедники вносили в „примеры",

заимствованные у предшественников, представляли собой не сознательный литературный прием, а

нормальную практику трансляции культурных сведений в специфичной для средневековья ситуации

интенсивного и постоянного взаимодействия устной и

зо

Похороны лиса. Прорись рельефа на капители в соборе в Страсбурге. 13 в.

31

Месса по лису. Прорись рельефа на капители в соборе в Страсбурге. 13 в.

письменной традиций. Повторяющиеся в разных сборниках „примеры", всякий раз обработанные по-

новому, как бы вариации на общую тему, производят впечатление, что они не во всех случаях

представляли собой заимствования в рамках литературной традиции, но были обработкой материала,

параллельно бытовавшего в фольклоре. В одном „примере" из сборника брата Филиппе (конец XIV -

начало XV века) подчеркивается, что циркулирующие устно рассказы могут быть забыты, и потому

наиболее назидательные из них нужно записывать

26

.

Составителям сборников exempla были памятны слова Сенеки: „Долог путь наставлений, краток и

убедителен путь примеров". „Отцом" средневековых „примеров" справедливо считают папу Григория I

(на кафедре 590-604 гг.), который подчеркивал важность наглядного и опирающегося на анекдот

изложения принципов христианского поведения; его „Диалоги" на многие века остались образцом,

которому подражали и который постоянно цитировали.

Жак де Витри называет „примеры" повседневным хлебом, потребным для питания душ во всякое время

(Frenken, Prologus, 94). Воспитательная роль „примера" ясно осознавалась: не отвлеченными поуче-

ниями можно привлечь внимание и умы прихожан, но конкретными и не лишенными занимательности

рассказами, в которых фигурировали бы такие же люди, как и слушатели. Надобно пользоваться

„примерами" для убеждения слушателей проповеди, ибо обучение с их помощью доходчиво, писал

Алэн Лилльский (PL, t.210 col. 113). Новиций, с которым ведет наставительную беседу магистр из

„Диалога о чудесах" Цезария Гейстербахского, говорит: „Более хочу узнать примеры, чем мнения" (DM,

32

Лис-монах.

Рисунок со скульптуры

в церкви в Нантвиче. 13 в.

33

Скрипач-кентавр. Прорись рельефа на капители. 13 в.

VII: 1). Такова была общая установка. Именно „примеры" более всего могут просветить „грубые умы простых

людей" и запечатлеться в их памяти, утверждал Этьен де Бурбон, ссылаясь на высказывание Григория I о

том, что деяния учат лучше, нежели слова, и примеры скорее способны произвести впечатление, чем

рассуждения (PL, t.72 col. 153). Поэтому, продолжал Этьен, „оставив возвышенное возвышенным духом и

тонкое и глубокое - умам тонким и глубоким", он собрал коллекцию ех-empla (ЕВ, Prologue, 1-2). Ибо, по слову

апостола (I Кор 3,2) млеком, а не твердой пищей надлежит питать немощных в знаниях и грубых в вере, дабы

не погибли они прежде, чем насытятся, и пусть те, кто не способны вгрызаться в умозрения, получат

поучения, притчи и примеры (SL, Prolo-gus).

Если бы предали забвению то, что могло послужить делу воспитания, пишет Цезарий Гейстербахский, вере

был бы причинен непоправимый ущерб (DM, Prologus). Но при этом необходимо принимать в расчет осо-

бенности слушателей, и содержание проповеди должно быть к ним приноровлено

27

.

Просвещение грубых, неотесанных умов возможно только при преподнесении им чего-то „как бы ощутимого и

телесного", известного им из