Гиматудинов Ш.К. (ред.) Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти

Подождите немного. Документ загружается.

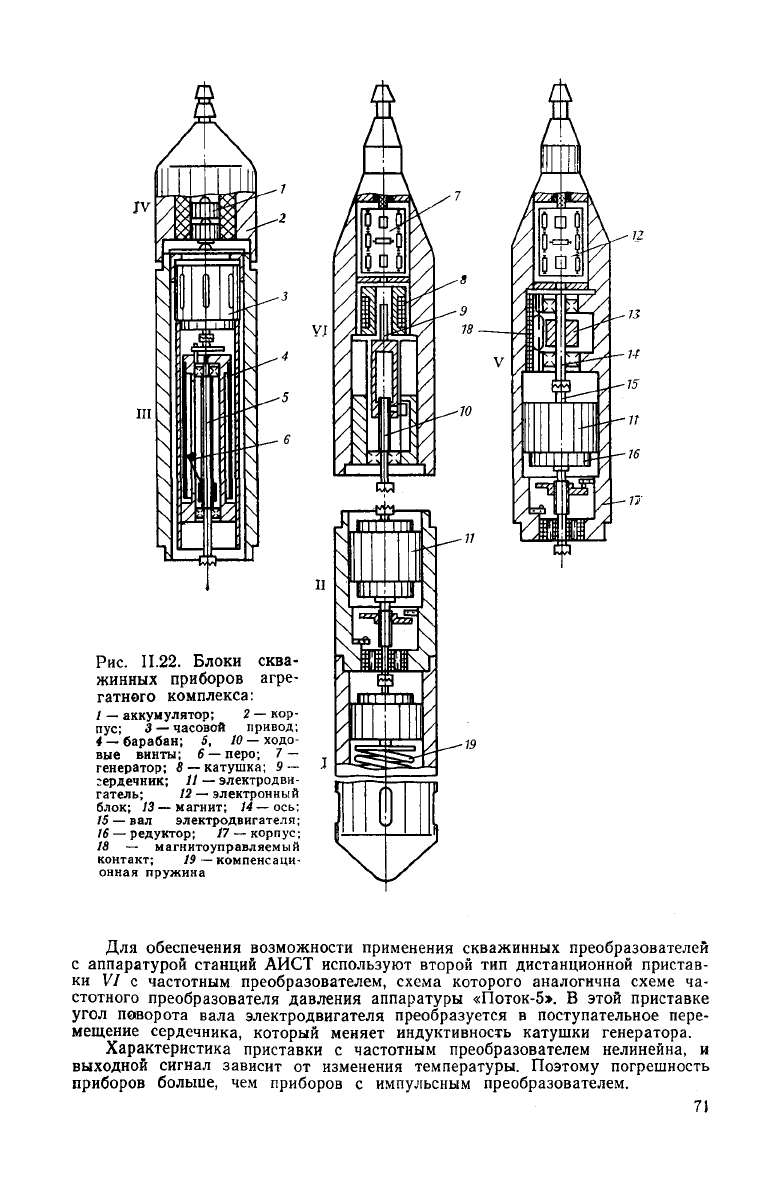

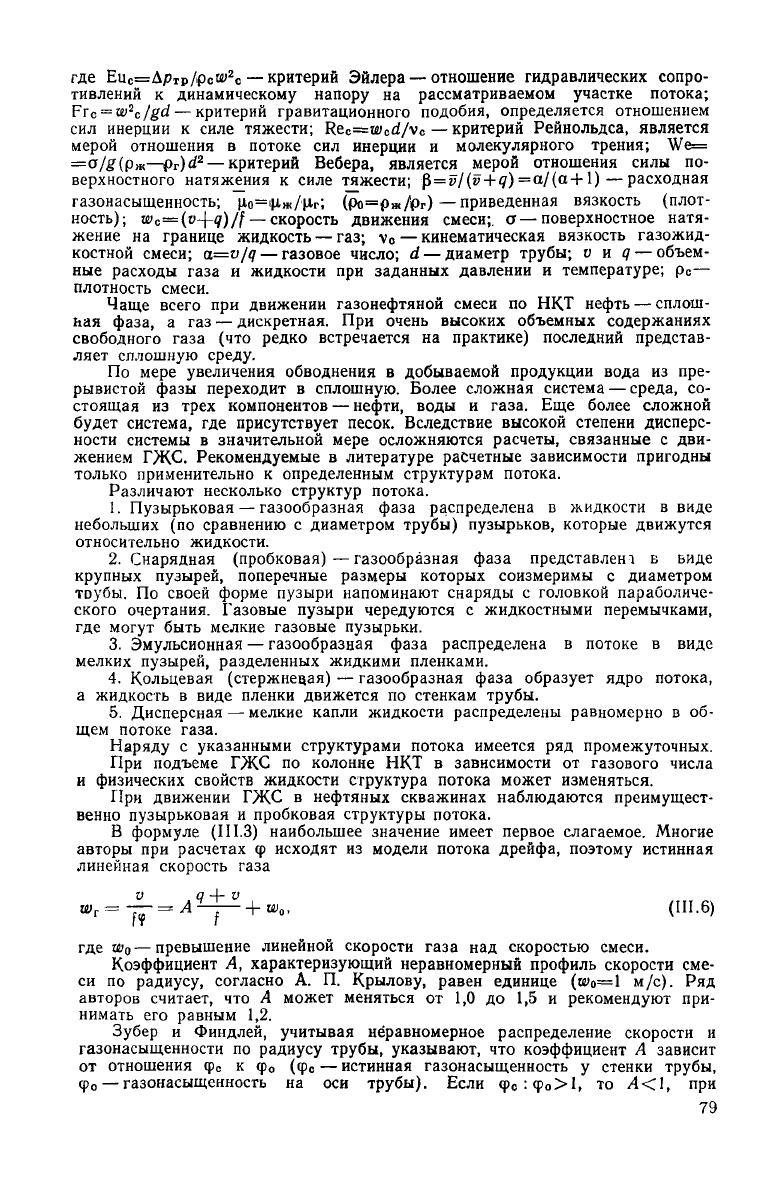

Рис.

11.22.

Блоки сква-

жинных приборов агре-

гатного комплекса:

/ —

аккумулятор;

2 —

кор-

пус;

3 —

часовой привод;

4

—

барабан;

5,

10

—

ходо-

вые винты;

6 —

перо;

7 —

генератор;

8

—катушка;

9 —

сердечник;

// —

электродви-

гатель; 12

—

электронный

блок; 13

—

магнит;

14

— ось;

15

— вал

электродвигателя;

16

—

редуктор; 17

—

корпус;

18

—

магнитоуправляемый

контакт;

19

—

компенсаци-

онная

пружина

Для обеспечения возможности применения скважинных преобразователей

с аппаратурой станций АИСТ используют второй тип дистанционной пристав-

ки

VI с частотным преобразователем,

схема

которого аналогична

схеме

ча-

стотного преобразователя давления аппаратуры «Поток-5>. В этой приставке

угол

поворота вала электродвигателя преобразуется в поступательное пере-

мещение сердечника, который меняет индуктивность катушки генератора.

Характеристика приставки с частотным преобразователем нелинейна, и

выходной сигнал зависит от изменения температуры. Поэтому погрешность

приборов больше, чем приборов с импульсным преобразователем.

71

ГЛАВА

III

ВЫБОР

ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ

ФОНТАННЫХ

И

ГАЗЛИФТНЫХ

СКВАЖИН

И

УСТАНОВЛЕНИЕ

РЕЖИМА

ИХ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Один из разделов комплексного проекта разработки и промыслового

обустройства — техника эксплуатации скважин. При проектировании фонтан-

ного или газлифтного способа добычи нефти необходимо решить ряд задач,

связанных с подъемом жидкости от забоя к

устью

скважины, а именно:

при

фонтанной эксплуатации

1) установить режимы работы фонтанных скважин на отдельных этапах

разработки по проектным данным;

2) выбрать глубину спуска и диаметр НКТ;

3) определить устьевое противодавление, когда обеспечивается наиболь-

ший

приток жидкости;

4) рассчитать забойное давление и обводненность, соответствующие

условиям прекращения фонтанирования;

при

газлифтной эксплуатации

1) определить дебит при заданных устьевом противодавлении и удельном

расходе газа;

2) рассчитать местоположение пусковых клапанов;

3) рассчитать удельные расходы газа при работе на оптимальном и мак-

симальном режимах;

4) рассчитать глубину установки рабочего клапана (или муфты) для

подачи газа в колонну НКТ и диаметр труб.

Упомянутые задачи решаются на основе законов движения газожидкост-

ных смесей (ГЖС) в вертикальных

трубах.

ВЫБОР МЕТОДИКИ

РАСЧЕТА

ГАЗОЖИДКОСТНОГО

ПОДЪЕМНИКА

Все методики расчета газожидкостного подъемника основаны на резуль-

татах

лабораторных или промысловых исследований движения газожидкост-

ных смесей в

трубах.

Следует отдать предпочтение той группе методик рас-

чета, в которых учитывается структура потока, поскольку ее влиянием обус-

ловлен в значительной мере градиент давления при движении газожидко-

стной смеси.

Выбор методики расчета в первую очередь определяется постановкой за-

дачи.

Методика

А. П.

Крылова

основана на лабораторных опытных данных;

поскольку кинематическая вязкость жидкости изменялась в широких пределах

{l-10~

e

—106-

10~

e

M

J

/C),

то рекомендуемые соотношения пригодны и для

обводненной продукции (кажущаяся вязкость водонефтяной смеси в десятки

раз больше вязкости нефти). Тем более что, как показали опыты, относи-

тельная плотность смеси (от которой в основном зависит общий градиент

давления) практически не зависит от физических свойств жидкости (конечно,

в

пределах тех свойств жидкости, с которыми проводились опыты). Как пра-

вило,

суммарный расход смеси (свободный газ и жидкость) был больше

170—260

м

3

/сут.

В этой методике предусматривается, что структура потока пробковая.

Наряду с расчетом распределения давления по колонне НКТ приводятся со-

отношения

для определения расходов жидкости и газа при движении смеси

на

оптимальном и максимальном режимах.

Методика

Н. Н.

Константинова

дает

возможность считать давление по

длине колонны насосно-компрессорных

труб

в условиях пробковой структуры

потока, когда

od

3

72

gd

3

где -^—= Ga

x

— критерий Галилея: мера отношения сил молекулярного тре-

ния

и тяжести в потоке; g — ускорение свободного падения; d — диаметр

трубы; \

ж

—кинематическая вязкость жидкости.

Методика основана на опытных данных автора, Мура и

Уайльда,

Берин-

гера и

других.

Методика

Пирвердяна

А. М.,

Гуэик

А. И. и др. позволяет рассчитать

расходы жидкости и газа в условиях оптимального и максимального режи-

мов.

Она применима, когда объемное количество выделившегося газа (по

мере подъема смеси в

трубах)

пренебрежимо мало по сравнению с общим

объемом свободного газа. Успешно эта методика может быть использована

для обводненных газлифтных скважин.

Методика

Шербестова

Е. В. и

Леонова

Е. Г. позволяет определить рас-

стояние от

устья

скважины до сечения с заданным давлением или решить

обратную

задачу

(без

учета

объема выделившегося газа и ряда

других

допущений).

В рекомендуемых соотношениях предусмотрено наличие пробковой струк-

туры

смеси, они достаточно простые и не

требуют

трудоемких расчетов. Эта

методика может быть также использована и для расчета распределения дав-

ления

по длине

труб.

Методика

Р. И.

Медведского,

Ф. Г.

Аржанова

и др. позволяет расчетным

путем установить распределение давления по длине колонны НКТ (для вер-

тикальных и наклонных скважин), определить добывные возможности газ-

лифтных скважин (обводненных и безводных). Сравнение расчетного распре-

деления давления с фактическим показывает

хорошую

сходимость. Достаточ-

ная

точность расчетов обеспечивается, когда число Фруда больше единицы.

Методика

Лоэтмана

и

Карпентера

разработана на основании обобщения

промысловых данных. Рекомендуемый авторами график для установления об-

щих потерь напора при движении смеси построен независимо от структуры-

потока, используется для построения кривой давление — глубина, расчета ме-

ста установки рабочего клапана, потребного

расхода

газа.

По

данным некоторых зарубежных авторов этот метод пригоден, если

дебит находится в пределах

3—200

м

3

/сут,

газовый фактор

18—180

м'/м

3

,

вязкость нефти небольшая. Вблизи верхнего или нижнего пределов возможна

значительная ошибка.

Методика

Данса

и

Роса

рассчитана на все возможные структуры потока.

В этой методике используется обширный графический материал, представ-

ленный

в безразмерных координатах. По рекомендуемым графикам прово-

дятся расчеты (распределения давления, минимального градиента давления

и

т. д) в широком диапазоне изменения вязкости жидкости

(0,8—300

мПа-с).

Имеются рекомендации по

расчету

движения ГЖС, если в потоке жидкости

содержится не более 10% воды.

Методика

Г.

Уоллиса

преимущественно пригодна для движения смеси

при

пробковой структуре. Она охватывает широкий диапазон изменения вяз-

кости и скорости движения смеси. Результаты расчетов распределения давле-

ния

согласуются с рекомендациями Н. Н. Константинова.

ПОДГОТОВКА

ИСХОДНЫХ

ДАННЫХ

Точность результатов расчетов обусловлена в основном соответствием

используемых соотношений реальным условием и достоверностью исходных

данных.

В расчетах движения газожидкостной смеси необходимо знать: давление

насыщения

нефти газом, свойства (плотность, вязкость, объемный

коэффи-

циент) жидкой и газообразной фаз, количество растворенного газа в нефти

при

различных температурах и давлениях. Очень часто эти данные известны

только при пластовой температуре. В связи с этим используются известные

в

литературе графические или эмпирические зависимости, которые позволяют

установить изменения свойств не только от давления, но и от температуры.

73

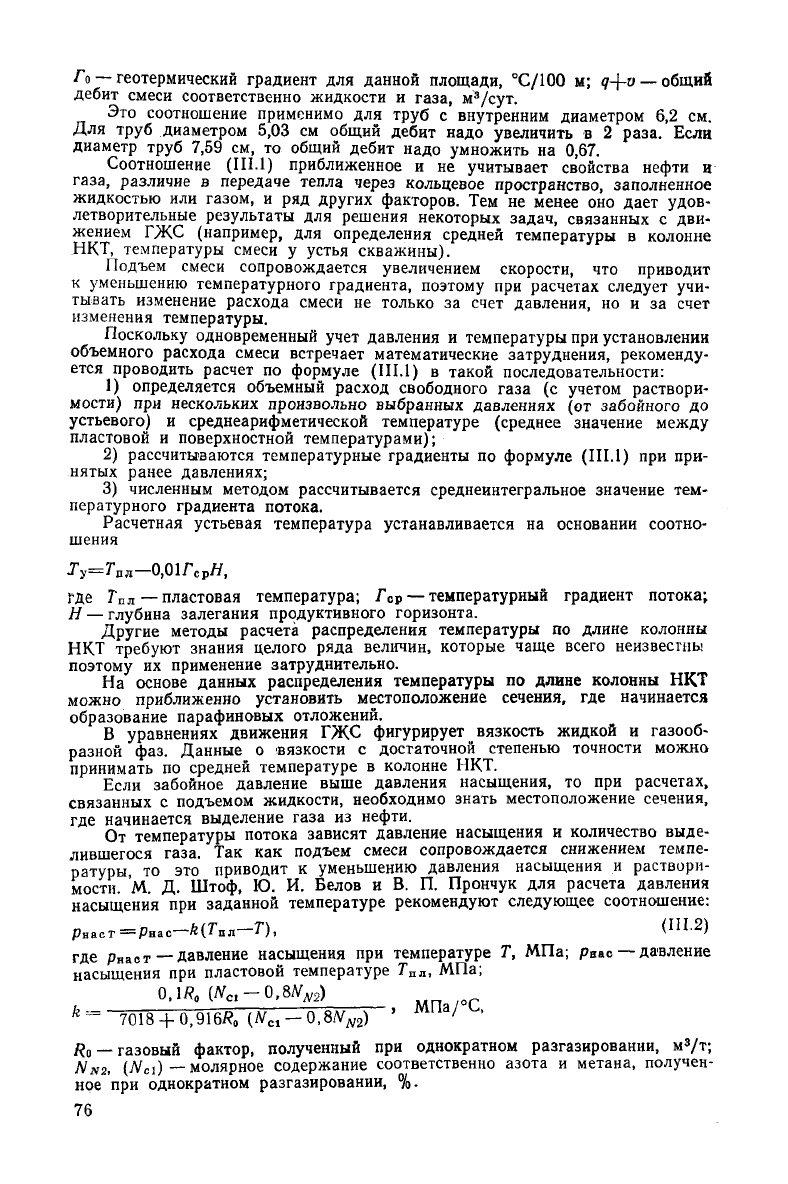

"VM

3

/*

3

100

-

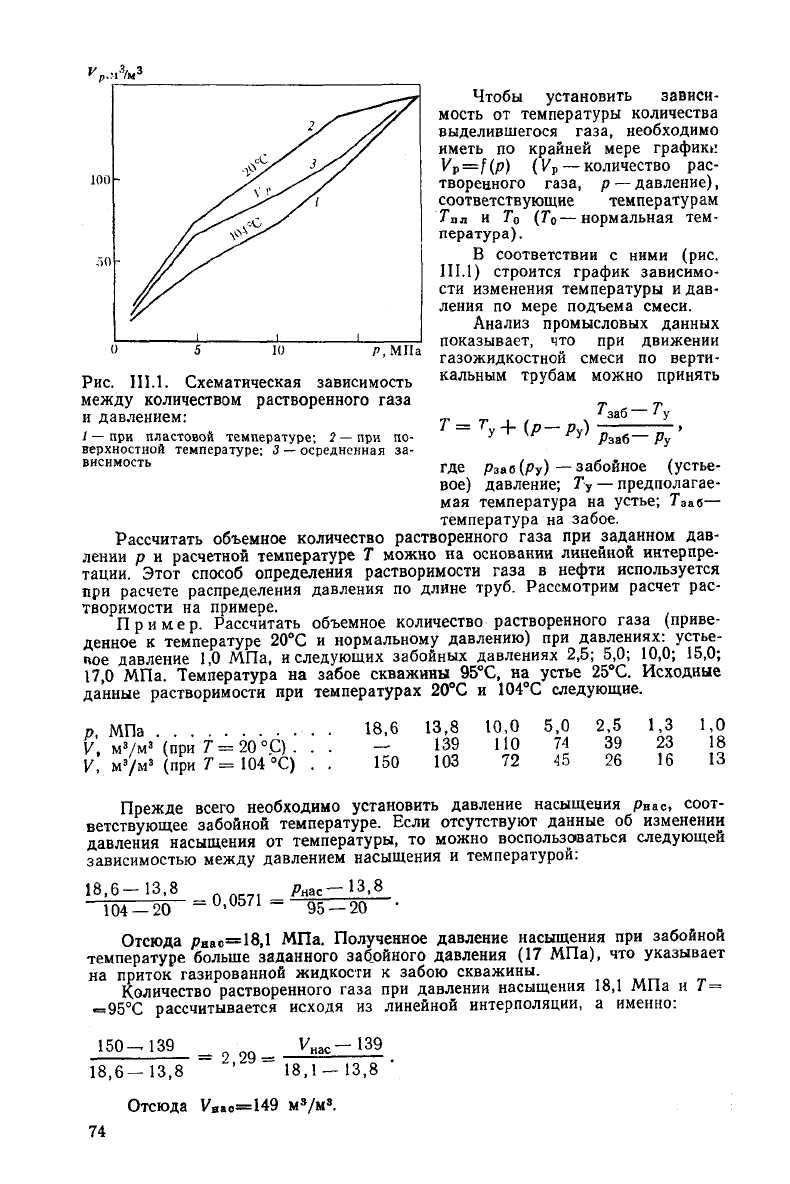

Чтобы установить зависи-

мость

от

температуры количества

выделившегося газа, необходимо

иметь

по

крайней мере график»;

y

p

=f(p)

(V

p

—

количество

рас-

творенного газа,

р —

давление),

соответствующие температурам

Тая

и 7"

0

(7"о—нормальная

тем-

пература).

В соответствии

с

ними

(рис.

III.1)

строится график зависимо-

сти изменения температуры

и

дав-

ления

по

мере подъема смеси.

Анализ промысловых данных

показывает,

что при

движении

/>,мпа

га3

ожидкостной смеси

по

верти-

кальным трубам можно принять

'

заб

Рис.

II 1.1. Схематическая зависимость

между количеством растворенного газа

и

давлением:

/ — при пластовой температуре;

2

— при

по-

верхностной температуре; 3 — осредненная

за-

висимость

где

р

заб

(р

у

)—забойное (устье-

вое) давление;

Т?

—

предполагае-

мая

температура

на

устье;

Г

3

аб—

температура

на

забое.

Рассчитать объемное количество растворенного газа

при

заданном

дав-

лении

р и

расчетной температуре

Т

можно

на

основании линейной интерпре-

тации.

Этот способ определения растворимости газа

в

нефти используется

при

расчете распределения давления

по

длине труб. Рассмотрим расчет

рас-

творимости

на

примере.

Пример.

Рассчитать объемное количество растворенного газа (приве-

денное

к

температуре

20°С

и

нормальному давлению)

при

давлениях: устье-

пое давление

1,0

МПа,

и

следующих забойных давлениях

2,5; 5,0; 10,0; 15,0;

17,0 МПа. Температура

на

забое скважины

95°С,

на

устье

25°С.

Исходные

данные растворимости

при

температурах

20°С

и

104°С

следующие.

в,

МПа

. 18,6 13,8 10,0

V,

м

3

/м

3

(при

Т = 20

°С)

. . . — 139 ПО

V,

м'/м'

(при Г=104°С)

. . 150 103 72

5,0

74

45

2,5

39

26

1,3

23

16

1,0

18

13

Прежде всего необходимо установить давление насыщения р

Н

ас, соот-

ветствующее забойной температуре. Если

отсутствуют

данные

об

изменении

давления насыщения

от

температуры,

то

можно воспользоваться следующей

зависимостью между давлением насыщения

и

температурой:

18,6—13,8

104

— 20

-

u

-

95

— 20

Отсюда р

Я

ао=18,1 МПа. Полученное давление насыщения

при

забойной

температуре больше заданного забойного давления

(17

МПа),

что

указывает

на

приток газированной жидкости

к

забою скважины.

Количество растворенного газа

при

давлении насыщения

18,1

МПа

и Г=

=95°С рассчитывается исходя

из

линейной интерполяции,

а

именно:

150-^139

=

2,29

=

139

18,6-13,8 "'"" 18,1-13,8

Отсюда V*ao=149

M

S

/M

5

.

74

Количество растворенного газа при забойном давлении 17 МПа и Г=

=

95 "С определим следующим образом. Давлению насыщения 17 МПа

(рис.

III.1)

соответствует температура, определяемая из соотношения

18,6—13,8

17,0—13,8

104 — 20 —

0,0571

— 7-_2

0

.

Отсюда Г=76°С. Количество растворенного газа при 17 МПа и темпера-

туре

76°С

рассчитывается из соотношения

150-139

__ „

»Wi-»39

18,6—13,8

z

'^

b

17,0—13,8

•

Отсюда V

Ha

c=H6 м

3

/м

3

-

Теперь определим количество растворенного газа

V

BUC2

при давлении

17 МПа и температуре

95°С

из соотношения

146-134

_ Унас-134

76—104

-О,4^Ы- 95—Ю4 •

Отсюда V

H

ac2=138 м

3

/м

3

. В этом соотношении 134 м

3

/м

3

представляет

собою количество растворенного газа при давлении 17 МПа и температуре

104°С.

Эта величина определяется по графику. Объемное количество свобод-

ного газа, поступающего к забою скважины,

будет

V

H

ac—V

H

ac2=

149—138=11 М

3

/М

3

.

Аналогично ведется расчет при давлениях р

3

аб>р>13,8 МПа. Значи-

тельно проще расчеты при давлениях

р^13,8

МПа. Так, температура в ко-

лонне

НКТ при давлении 13,8 МПа

95—25

Т

=.25+

(13,8-1,0)

17 0—1 0

=81°С,

а количество растворенного газа при этой температуре определится из сле-

дующего соотношения:

139—103

Уд;—103

20—104

--0.429= 81 — 104 •

Отсюда Vi = 113 м

3

/м

3

. Таким образом, при снижении давления от 17,0

до 13,8 МПа и уменьшении температуры от 95

С

С до 8ГС количество выде-

лившегося газа составит 138—113=25 м

3

/м

3

. Результаты расчетов температу-

ры,

количества растворенного и выделившегося газа следующие:

р,

МПа 17,0 13,8 10,0 5,0 2,5 1,3 1,0

Г, °С 95 81 64 43 32 26 25

V

o

, м'/м

3

138 113 90 66 37 22 18

Vc, м»/м' 11 36 59 83 112 127 131

V

p

— количество растворенного газа: У

с

— количество свободного газа.

В последней строке находятся данные о суммарном количестве свобод-

ного газа, поступающего вместе с 1 м

3

нефти.

Если при расчетах необходимо знать только среднее количество раство-

ренного в нефти газа, то по графику (см. рис. Ш.1, кривая 3) определяется

среднеинтегральное значение (при заданном интервале изменения давления).

Все методы расчета предусматривают наличие сведений об объемном

расходе жидкой фазы. Изменением объемного расхода жидкой фазы по мере

подъема смеси можно пренебречь и расчеты проводить исходя из средней

температуры в колонне НКТ.

Для оценки средней температуры можно использовать графики, рекомен-

дуемые в литературе. В соответствии с этими графиками температурный

градиент потока (в "С на 100 м) определяется по эмпирической формуле.

р

Г=

1+0,00121 (q + vy^VTl "

(ШЛ)

75

Го — геотермический градиент для данной площади,

°С/100

м; q-\-a — общий

дебит смеси соответственно жидкости и газа,

м

3

/сут.

Это соотношение применимо для

труб

с внутренним диаметром 6,2 см.

Для

труб

диаметром 5,03 см общий дебит надо увеличить в 2 раза. Если

диаметр

труб

7,59 см, то общий дебит надо умножить на 0,67.

Соотношение (III.1) приближенное и не учитывает свойства нефти и

газа, различие в передаче тепла через кольцевое пространство, заполненное

жидкостью или газом, и ряд

других

факторов. Тем не менее оно

дает

удов-

летворительные результаты для решения некоторых задач, связанных с дви-

жением ГЖС (например, для определения средней температуры в колонне

НКТ,

температуры смеси у

устья

скважины).

Подъем смеси сопровождается увеличением скорости, что приводит

к

уменьшению температурного градиента, поэтому при расчетах

следует

учи-

тывать изменение

расхода

смеси не только за счет давления, но и за счет

изменения

температуры.

Поскольку одновременный

учет

давления и температуры при установлении

объемного

расхода

смеси встречает математические затруднения, рекоменду-

ется проводить расчет по формуле (III.1) в такой последовательности:

1) определяется объемный

расход

свободного газа (с

учетом

раствори-

мости) при нескольких произвольно выбранных давлениях (от забойного до

устьевого)

и среднеарифметической температуре (среднее значение

между

пластовой и поверхностной температурами);

2) рассчитываются температурные градиенты по формуле (III.1) при при-

нятых ранее давлениях;

3) численным методом рассчитывается среднеинтегральное значение тем-

пературного градиента потока.

Расчетная устьевая температура устанавливается на основании соотно-

шения

где Тпл — пластовая температура; Гер — температурный градиент потока;

Н — глубина залегания продуктивного горизонта.

Другие

методы расчета распределения температуры по длине колонны

НКТ

требуют

знания целого ряда величин, которые чаще всего неизвестны

поэтому их применение затруднительно.

На

основе данных распределения температуры по длине колонны НКТ

можно приближенно установить местоположение сечения, где начинается

образование парафиновых отложений.

В уравнениях движения ГЖС фигурирует вязкость жидкой и газооб-

разной

фаз. Данные о вязкости с достаточной степенью точности можно

принимать

по средней температуре в колонне НКТ.

Если забойное давление выше давления насыщения, то при

расчетах,

связанных с подъемом жидкости, необходимо знать местоположение сечения,

где начинается выделение газа из нефти.

От температуры потока зависят давление насыщения и количество выде-

лившегося газа. Так как подъем смеси сопровождается снижением темпе-

ратуры то это приводит к уменьшению давления насыщения и раствори-

мости. М. Д. Штоф, Ю. И. Белов и В. П. Прончук для расчета давления

насыщения

при заданной температуре рекомендуют

следующее

соотношение:

PHacT=PHac-ft(7"n«-r),

(П1.2)

где р

я

а

с

т— давление насыщения при температуре Т, МПа; р

Н

ас—давление

насыщения

при пластовой температуре Г

пл

, МПа;

7018 +

0.916К.

(tf08fl)

'

Ш1а/

'

Ro — газовый фактор, полученный при однократном разгазировании, м

3

/т;

NN2,

(Nci) — молярное содержание соответственно азота и метана, получен-

ное

при однократном разгазировании, %.

76

Это эмпирическое выражение получено по результатам исследований 51

пластовой нефти различных районов (Куйбышевская и Оренбургская обла-

сти, Западная Сибирь, Северный Сахалин, Удмуртская АССР). Газовые фак-

торы колебались в широких пределах (от 10,3 м

3

до 366 м'/т). В широких

пределах изменялся и коэффициент k пропорциональности (0,0024—

0,0619

МПа/°С). Проверка приведенного соотношения по данным 73 нефтей

показала, что среднее отклонение составляет 2,2%, максимальное достигает

10,4%.

Пример.

Установить местоположение сечения, где начинается выде-

ление газа, при следующих исходных данных.

Диаметр НКТ 5,03 см; дебит скважины 200 т/с, плотность пластовой

нефти

750 кг/м

3

геотермический градиент

3,2°С/100

м; температурный

коэф-

фициент

нефти а, учитывающий изменение плотности, 0,7 кг/(м

3

-°С);

коэффи-

циент

пропорциональности k, учитывающий изменение давления насыщения

в

зависимости от температуры, 0,03 МПа/°С; забойное давление 11 МПа;

давление насыщения при пластовой температуре

50°С

составляет 9,0 МПа.

Решение.

Объемная производительность скважины 200 :0,75=267

м

3

/сут.

Температурный градиент потока в соответствии с

(111,1)

3 2

Г=

'• —=— = 1,01

°С/100

м.

1

+0,00121

(2-267)

1

'

1

УЗ,2 '

Пренебрегая

гидравлическими

сопротивлениями

в

области

однофазного

потока

(и=0),

имеем

где X — расстояние от забоя до сечения, где начинается выделение газа из

нефти,

м; р

в

— средняя плотность нефти в области однофазного потока с уче-

том температурного коэффициента; р

н

= р

П

л + 0,01 —^-\ ГХ ; Г—расчетный

геотермический коэффициент, "С/100 м.

Подставив исходные данные и расчетную величину Г в приведенное

соотношение,

получим

1,01^9,8

Ю-

6

+ 9 —

0,01-0,03-1,01*.

Отсюда Х=279 м.

Таким

образом,

Т

=|50—2,79-1,01 =47°С;

0,7

р

ср

= 750 + —— (50 — 47) = 751 кг/м

8

;

р

насГ

= 9 — 0,03 (50 — 47) =5:8,9 МПа.

При

этой же производительности скважины, но диаметре трубы 6,2 см

результаты

будут

следующие: Г=1,59 "С/100 м, Г=45°С, р

Н

аст=8,85 МПа,

Л=288 м.

Если не учитывать изменение температуры по длине колонны НКТ, то

Х=267 м.

Наиболее ощутимо зависимость высоты столба однофазного потока от

температуры проявляется при сравнительно низких дебитах и высоких гео-

термических градиентах.

Несколько

иначе подходит к определению давления насыщения в рабо-

тающей скважине К. В. Виноградов. Он предлагает в координатах давле-

ние—

температура строить две кривые. Первая — зависимость между давле-

нием

в колонне НКТ и температурой (по данным глубинных измерений).

Вторая — зависимость между давлением насыщения и температурой (по

экспериментальным данным). Точка пересечения этих кривых соответствует

77

действительному давлению насыщения и соответствующему значению темпе-

ратуры.

При

обосновании выбора исходных данных немаловажную роль играет

численное значение газового фактора. Все рекомендуемые соотношения вклю-

чают

в себя эту величину. Однако расчеты должны

всегда

сопровождаться

оценкой

ошибки полученных результатов. Для этого необходимо учитывать

предельные (минимальные и максимальные) значения исходных величин.

ДВИЖЕНИЕ

ГАЗОЖИДКОСТНЫХ

СМЕСЕЙ

В КОЛОННЕ

НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ

ТРУБ

В колонне насосно-компрессорных

труб

вместе с жидкостью обычно дви-

жется свободный газ. Изучение законов движения газожидкостной смеси

(ГЖС) по колонне НКТ необходимо не только для расчетов, связанных

с фонтанной или газлифтной эксплуатацией, но и при эксплуатации скважин

погружными электронасосами, штанговыми, струйными и другими насосами.

Уравнение движения ГЖС записывается в следующем виде:

1

dp p. 1

где е — общий градиент давления, выраженный в высоте столба жидкости

плотностью р

ж

, приходящийся на единицу длины трубы; g — ускорение сво-

1 / dp \

бодного падения; рс — плотность газожидкостной смеси; — ~ТГ I ~~

ЫЁ

\ at у

тр

градиент давления, обусловленный силами сопротивления, выраженный в вы-

соте столба жидкости плотностью р

ж

, приходящейся на единицу длины

1 (dp \

трубы; I —тг I — градиент давления, обусловленный инерционными

""° \ /ин

силами.

Все слагаемые этого уравнения безразмерные, что облегчает расчеты и

обобщение результатов исследований.

Величина р

с

определяется суммой

р

с

=р

ж

(1—

ф)-Иыр,

(III.4)

где р

г

— плотность газовой фазы;

<р

— истинная газонасыщенность (отноше-

ние

площади сечения трубы, занятой газовой фазой, к общей площади трубы).

Отношение р

с

к р

ж

называется относительной плотностью смеси.

От суммарного

расхода

жидкости и газа, различия давлений на концах

трубы

от инерционного члена может ощутимо зависеть общая сумма. Это

слагаемое можно определить по формуле

. 1 / dp\

(Р,-Р,

где t»j(Pi)—объемный

расход

газа при давлении Pz(pi); Q — объемный рас-

ход жидкости; I — длина НКТ, где в нижней части

трубы

давление р»,

а в верхней д»; / — площадь сечения трубы.

Обычно Айн невелико по сравнению с общей суммой, поэтому многими

авторами это слагаемое не учитывается.

В последние десятилетия широкое распространение для описания про-

цессов движения ГЖС нашли безразмерные параметры. Особое значение

в

гидродинамике ГЖС приобретает метод подобия, который позволяет изу-

чать многие факторы в широком диапазоне их изменения.

Критериальное уравнение установившегося изотермического процесса те-

чения

ГЖС может быть записано в наиболее общем виде следующим об-

разом:

f, (Ене) = f

t

(Fr

c

, Re

c

, We, p, £. £),

78

где Еи

с

=Дртр/|рсИ'

2

о

—

критерий Эйлера

—

отношение гидравлических сопро-

тивлений

к

динамическому напору

на

рассматриваемом участке потока;

Fr

c

=

w

2

c

/gd

—

критерий гравитационного подобия, определяется отношением

сил инерции

к

силе тяжести;

Re

e

=Wcd/vc

—

критерий Рейнольдса, является

мерой отношения

в

потоке

сил

инерции

и

молекулярного трения;

We=

=а/£(р

ж

—p

r

)«i

2

—

критерий Вебера, является мерой отношения силы

по-

верхностного натяжения

к

силе тяжести; $ = v/(v + q) =<x/(a+l)—расходная

газонасыщенность; Цо^Цж/Цг; (ро=рж/рг)—приведенная вязкость (плот-

ность);

w

c

—(v-\-q)/f

—

скорость движения смеси;, а—поверхностное натя-

жение

на

границе жидкость

—

газ;

v

0

—

кинематическая вязкость газожид-

костной

смеси;

a=v/q

—

газовое число;

d —

диаметр трубы;

v и q —

объем-

ные расходы газа

и

жидкости

при

заданных давлении

и

температуре;

р

с

—

плотность смеси.

Чаще всего

при

движении газонефтяной смеси

по

НКТ нефть

—

сплош-

ная

фаза,

а

газ

—

дискретная.

При

очень высоких объемных содержаниях

свободного газа

(что

редко встречается

на

практике) последний представ-

ляет сплошную

среду.

По

мере увеличения обводнения

в

добываемой продукции вода

из пре-

рывистой фазы переходит

в

сплошную. Более сложная система

—

среда,

со-

стоящая

из

трех

компонентов

—

нефти, воды

и

газа.

Еще

более сложной

будет

система,

где

присутствует

песок. Вследствие высокой степени дисперс-

ности системы

в

значительной мере осложняются расчеты, связанные

с дви-

жением ГЖС. Рекомендуемые

в

литературе расчетные зависимости пригодны

только применительно

к

определенным структурам потока.

Различают несколько

структур

потока.

1. Пузырьковая

—

газообразная фаза распределена

в

жидкости

в

виде

небольших

(по

сравнению

с

диаметром

трубы)

пузырьков, которые движутся

относительно жидкости.

2. Снарядная (пробковая)—газообразная фаза представлен!

в

виде

крупных пузырей, поперечные размеры которых соизмеримы

с

диаметром

трубы.

По

своей форме пузыри напоминают снаряды

с

головкой параболиче-

ского очертания. Газовые пузыри

чередуются

с

жидкостными перемычками,

где

могут

быть мелкие газовые пузырьки.

3. Эмульсионная

—

газообразная фаза распределена

в

потоке

в

виде

мелких пузырей, разделенных жидкими пленками.

4. Кольцевая (стержнев.ая)

—

газообразная фаза образует ядро потока,

а жидкость

в

виде пленки движется

по

стенкам трубы.

5. Дисперсная

—

мелкие капли жидкости распределены равномерно

в об-

щем потоке газа.

Наряду

с

указанными структурами потока имеется

ряд

промежуточных.

При

подъеме

ГЖС по

колонне НКТ

в

зависимости

от

газового числа

и

физических свойств жидкости

структура

потока может изменяться.

При

движении

ГЖС в

нефтяных скважинах наблюдаются преимущест-

венно

пузырьковая

и

пробковая структуры потока.

В формуле (II 1.3) наибольшее значение имеет первое слагаемое. Многие

авторы

при

расчетах

ф

исходят

из

модели потока дрейфа, поэтому истинная

линейная

скорость газа

w

r

=—

=

A

4

-j-+w

a

,

(III.6)

где

w

0

—

превышение линейной скорости газа

над

скоростью смеси.

Коэффициент

А,

характеризующий неравномерный профиль скорости

сме-

си

по

радиусу,

согласно

А. П.

Крылову, равен единице

(te»

0

==l

м/с). Ряд

авторов считает,

что А

может меняться

от 1,0 до 1,5 и

рекомендуют

при-

нимать

его

равным

1,2.

Зубер

и

Финдлей, учитывая неравномерное распределение скорости

и

газонасыщенности

по

радиусу

трубы, указывают,

что

коэффициент

А

зависит

от отношения

ф

с

к ф

0

(ф

0

—

истинная газонасыщенность

у

стенки трубы,

фо

—

газонасыщенность

на оси

трубы). Если

ф

с

:фо>1,

то Л<1, при

79

<р.с:фо<1

Л=1—1,5. При движении газонефтяной смеси в начальной стадии

выделения газа из нефти рассматриваемое отношение должно быть большг

единицы,

т. е. А<\.

Если

А—\, то в выражении

(III.6)

под скоростью смеси понимается

осредненная

скорость гипотетической однородности среды, т. е. не учитыва-

ется различие в действительных скоростях отдельных фаз. Из

(III.6)

следу-

ет, что

<p=v/(A(q+v)+w

o

f),

(III.7)

где wof — объемный расход газа, если он движется в

трубе

с линейной ско-

ростью Wo-

Если

q—0, то w

0

— скорость проскальзывания пузырей в неподвижной

жидкости (барботаж).

В потоке газонефтяной смеси наряду с крупными пузырями

существует

множество мелких, поэтому затруднительно дать структурную характери-

стику.

Для расчета истинной газонасыщенности целесообразно пользоваться

наиболее общими выражениями, пригодными, в частности, для смешанной

структуры. Так, Д. А. Лабунцов, И. П. Корнюхин и Э. А. Захарова, рас-

сматривая поток ГЖС, состоящий из небольших сферических пузырей, дви-

жущихся без скольжения, и крупных пузырей, где имеется относительная

скорость,

рекомендуют соотношение

(III.8)

Где

w

n

ko

— групповая скорость всплытия пузырей;

о>

п

=1,5

j/ go (Рж-рг) Рж

2

: (Ш.9)

ш

п

—скорость движения одиночного пузыря (при 9=0), когда диаметр трубы

значительно больше размера крупных пузырей (формула Франк-Каменецко-

го);

k

0

— поправочный коэффициент (фактор взаимодействия), учитывающий

зависимость действительной скорости от наличия множества пузырей,

Величина &о в значительной мере зависит от отношения р

ж

: Рг:

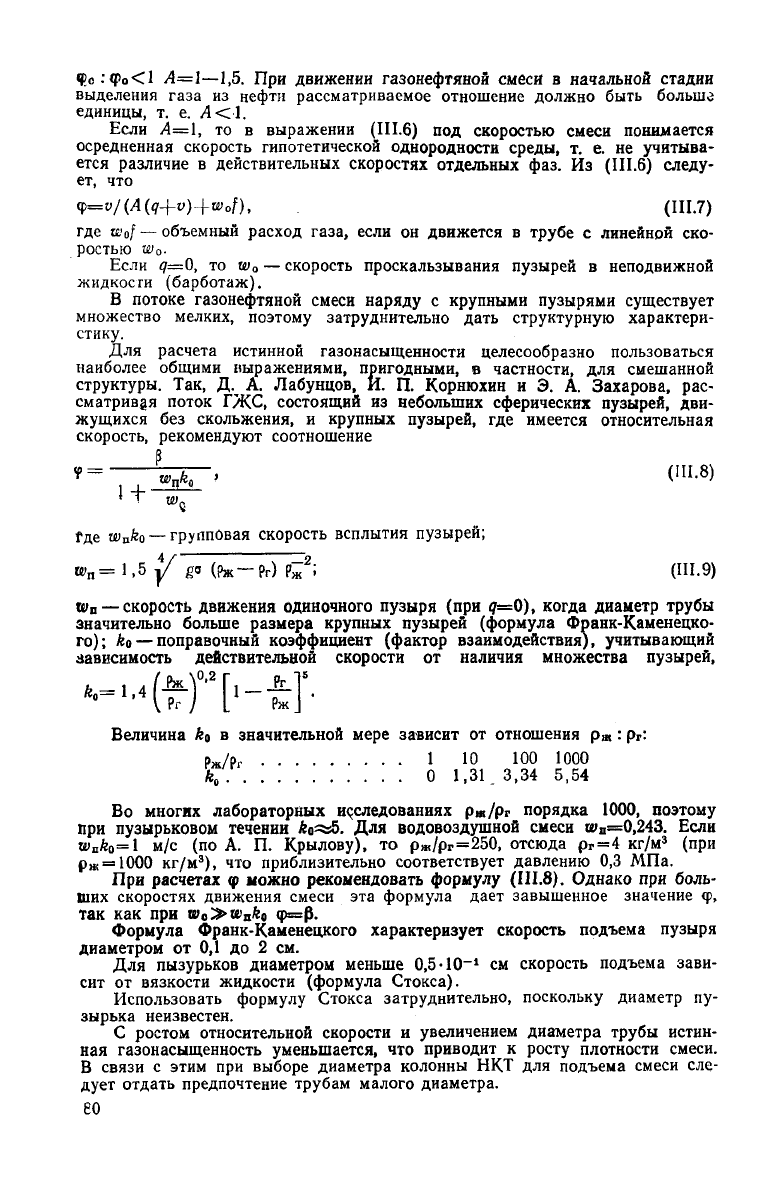

р

ж

/о

г

1 10 100 1000

kj! 0 1,31, 3,34 5,54

Во многих лабораторных исследованиях рш/pr порядка 1000, поэтому

при

пузырьковом течении

*о=«5.

Для водовоздушной смеси да

а

=0,243. Если

w

a

h=\

м/с (по А. П. Крылову), то рж/рг=250

)

отсюда

р

г

=4

кг/м

3

(при

р

ж

= Ю00 кг/м

3

), что приблизительно соответствует давлению 0,3 МПа.

При

расчетах <р можно рекомендовать формулу

(III.8).

Однако при боль-

ших скоростях движения смеси эта формула

дает

завышенное значение <р,

так

как при

w

a

^>w

n

k

a

<p=p*.

Формула Франк-Каменецкого характеризует скорость подъема пузыря

диаметром от 0,1 до 2 см.

Для пызурьков диаметром меньше 0,5 -Ю"

1

см скорость подъема зави-

сит от вязкости жидкости (формула Стокса).

Использовать

формулу Стокса затруднительно, поскольку диаметр пу-

зырька

неизвестен.

С

ростом относительной скорости и увеличением диаметра трубы истин-

ная

газонасыщенность уменьшается, что приводит к росту плотности смеси.

В связи с этим при выборе диаметра колонны НК.Т для подъема смеси сле-

дует

отдать предпочтение трубам малого диаметра.

60