Гиматудинов Ш.К. (ред.) Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти

Подождите немного. Документ загружается.

ИЗУЧЕНИЕ

НЕОДНОРОДНОСТИ

СВОЙСТВ

И

СТРОЕНИЯ

ПЛАСТОВ

ПО

ДАННЫМ

ИХ

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЯ

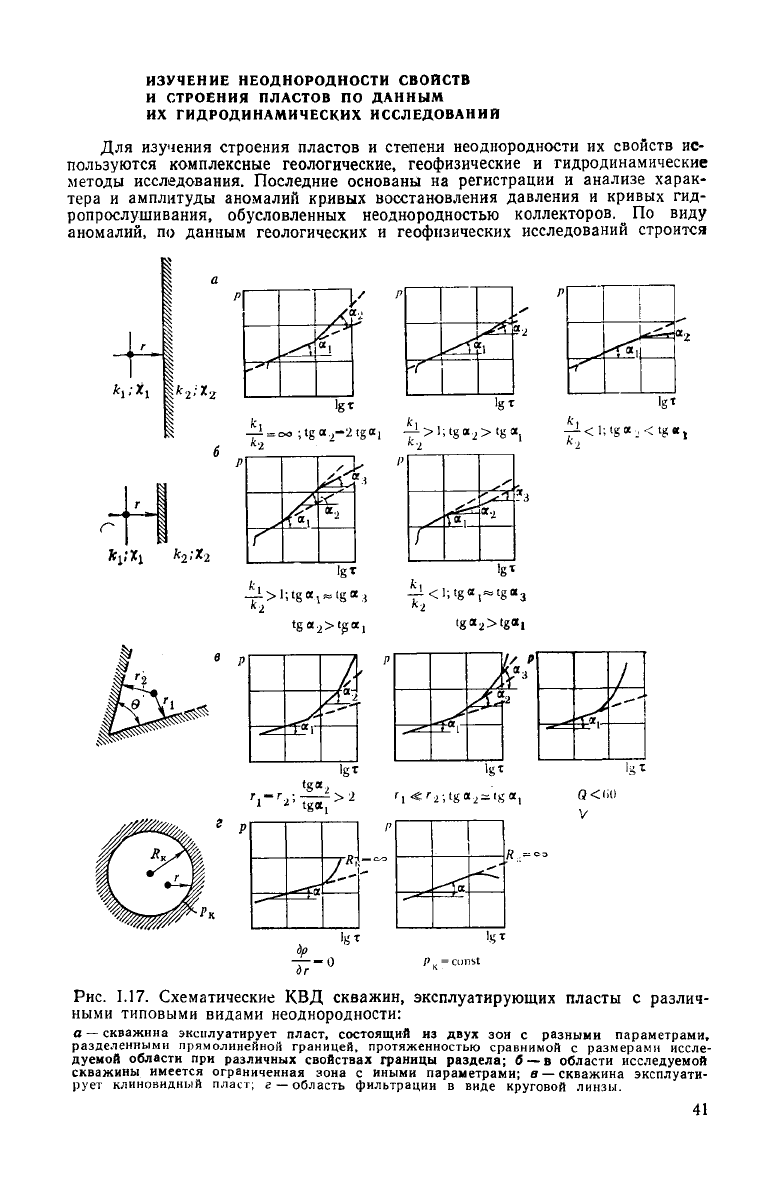

Для изучения строения пластов и степени неоднородности их свойств ис-

пользуются комплексные геологические, геофизические и гидродинамические

методы исследования. Последние основаны на регистрации и анализе харак-

тера и амплитуды аномалий кривых восстановления давления и кривых гид-

ропрослушивания, обусловленных неоднородностью коллекторов. По

виду

аномалий,

по данным геологических и геофизических исследований строится

'С

Igt

Igt

"•I

fcl

k

\

_L>l;tg«

1

e[ga

J

—

<

k

2

"2

tga

2

>tga,

&

/

1»!

1

Рис.

1.17. Схематические КВД скважин, эксплуатирующих пласты с различ-

ными

типовыми видами неоднородности:

a —

скважина

эксплуатирует

пласт,

состоящий

из

двух

зон с

разными

параметрами,

разделенными прямолинейной границей, протяженностью сравнимой

с

размерами

иссле-

дуемой

области

при

различных

свойствах

границы

раздела;

б —в

области

исследуемой

скважины

имеется

ограниченная

зона

с

иными

параметрами;

в

—скважина

эксплуати-

рует

клиновидный пласт; г — область фильтрации в виде круговой линзы.

41

схема-модель изучаемой части пласта, которая используется для выбора тео-

ретических уравнений, описывающих изменение давления в реагирующей

скважине в условиях принятой схемы:

Ap=f[R,

t, Q(t), a],

(1.78)

где

Q(t)—дебит

скважины; Я — расстояние от возмущающей скважины до

реагирующей; t — время; а — параметр, характеризующий геометрические и

фильтрационные свойства изучаемой части пласта.

Это уравнение, конкретное выражение которого известно для различных

видов моделей пластов, используется для определения свойств и строения

изучаемого участка коллектора. При этом используются различные методы

обработки результатов промысловых исследований. При оценке пьезопровод-

ности к и проводимости

е—£/г/ц

различных участков пласта результаты

исследований обычно приводят к уравнениям

(1.78)

прямой линии

Ap=A-\-i

lg t,

где А и угловой коэффициент i представляют собой величины, по фактиче-

ским

значениям которых вычисляются пьезопроводность и проводимость

пласта.

При

решении более сложных задач изучения пласта (определения его

геометрии, видов неоднородности строения и т. д.) не

удается

использовать

упомянутую прямолинейную анаморфозу. При этом для расшифровки резуль-

татов исследований применяют метод эталонных кривых, методы совмещения

фактической

и расчетной кривой прослеживания изменений давления и др.

В основе этих методов лежит сравнение (совмещение) фактических кривых

прослеживания с теоретическими, построенными для модели пласта известно-

го строения. Свойства реального пласта оцениваются по той теоретической

кривой

прослеживания, которая наилучшим образом совпала с фактической.

Предварительный выбор модели может быть осуществлен по данным геоло-

гических и геофизических исследований пласта и по внешнему

виду

опытных

кривых прослеживания. Для неоднородных пластов зависимость

Ар—lg

t не-

линейна,

причем величина и вид отклонений кривой определяются геометрией

зон

неоднородности, их природой. При малом размере включений (рис.

1.17,6)

в

отличие от условий рис.

1.17,а

при длительной регистрации КВД кривая

имеет прямолинейный вид и параллельна начальному

участку

кривой. Длина

промежуточной части КВД зависит от размеров включений. При замкнутой

непроницаемой

границе КВД отклоняется вверх от начального прямолиней-

ного участка с возрастающей интенсивностью (рис.

1.17,в).

При наличии

вблизи границы газовой шапки КВД отклоняется вниз (рис.

1.17,г)

и быстро

выполаживается.

Сложность интерпретации упомянутых результатов исследований заклю-

чается в том, что

даже

при рассмотренных простейших

схемах

строения пла-

ста КВД оказываются схожими. Поэтому необходимо привлекать к анализу

результатов исследований

другие

методы изучения пласта (геологические,

геофизические и др.).

Определение по КВД свойств пласта,

состоящего из

двух

зон,

разделенных прямолинейной границей раздела

Допустим, что по данным геологических исследований и гидроразведки

скважина эксплуатирует пласт, состоящий из

двух

зон с разными коллектор-

скими

свойствами (e

n

=fenft/[i, Xn, я=1, 2), скважина расположена в первой

из

них. Тогда уравнение

(1.78)

имеет вид:

р

(*) = _ *

\Е1

{- -Ь.) + }=±Б1 (- -L)] + 8 (г. *),

(1.79)

42

где

v

~

k

2

''

?с

~ 4хД/ ' Р— 4Ш >

x=t/At—безразмерное время; г — расстояние от скважины до границы;

i=Q/(4neip

0

);

Q — дебит скважины до остановки; Д* и ро—масштабы вре-

мени

и давления; Ei — символ интегральной экспоненциальной функции (та-

булирована во многих справочниках).

Функция

б (г, т) мала по сравнению с другими слагаемыми, и б (г, т)=

=0

при Xi=5<2. Для случая непроницаемой границы раздела (v—l)/(v-|-l)=

=

1, и формула (1.79) примет вид

,м--,[«(-*•)

+

«,

(--£•)].

(1.80)

В начальный период восстановления давления, -когда граница раздела

еще не ощущается, процесс описывается известной формулой (1.26) Др(т)=

=А-\4 In т, т. е. КВД в координатах Ар—In т имеет прямолинейный харак-

тер. В дальнейшем под влиянием границы раздела КВД отклоняется вверх

(если k

2

<k,) шли вниз (при k

2

>k\).

По

величине А и уклону t начального участка фактической КВД оцени-

ваются параметры & и х. Далее находят отклонение КВД от начального

прямолинейного участка:

н(т)=А/>(т)—

Ппт—А.

(1.81)

Очевидно, что

Преобразования (1.82) приводят к следующим соотношениям:

р/т + Л, =

<р

(х), (1.83)

Л.

= !п "Г

•

Jr=7,

(I-84)

,

С du dz

у(т)==

_l

n

j-

5

_._

>

(I

.

85)

to

где то — время начала отклонения р(т) от прямой.

Из

(1.83) следует, что график этой функции в координатах

1/т—<р

пред-

ставляет собой прямую (с уклоном р), отсекающую на оси ф отрезок А\.

По

этим величинам оцениваются параметры ej и r

z

/x:

1

— 6

е

г

= c

i 1 + 8' (1.86)

где e =

-j-e-'\

—

=рДЛ (1.87)

Формула (1.86) действительна .при в<1. При в>1 может быть, что

граница раздела областей нелинейна (вогнута).

43

При

известных значениях

х (по

керновому материалу,

по

данным иссле-

дований другими методами)

из

(1.87)

можно оценить расстояние

до гра-

ницы:

г=У"£Ш.

(1.88)

Интеграл

в

формуле

(1.85)

вычисляют

по

одному

из

приближенных

ме-

тодов, аппроксимируя кривую

и(х)

ломаной линией.

При

близком расположении границы раздела р/т=г

2

/ч<</ (меньше

0,1)

и

формула

(1.79)

перепишется

в

следующем виде:

2v

{) i\ A

(1.89)

In

Л

т.

е.

исчезает первый прямолинейный участок.

При

непроницаемой границе

величина

v-»-oo,

i

x

—2i.

Из

сказанного

следует,

что при

непроницаемой границе второй прямоли-

нейный

участок

при

достаточно длительной

его

регистрации имеет уклон

вдвое больший,

чем

первый.

Опыт показывает,

что на

результатах

определений параметров пласта

по

изложенной

схеме

оказываются многочисленные возмущения, обусловленные

строением

и

свойствами пластов.

К

более универсальным относятся расчет-

ные методы сравнения фактической

и

расчетной кривых прослеживания

дав-

ления.

Сущность метода заключается

в том, что при

выбранной модели

строения пласта

и,

следовательно,

при

известном виде уравнения, описываю-

щего изменение давления

в

скважине, искомые

его

параметры подбираются

таким образом, чтобы

оно

наилучшим образом аппроксимировало фактиче-

скую

КВД. Для

этого, например, достаточно, чтобы сумма квадратов откло-

нений

в

выбранных точках теоретической фактической кривой имела мини-

мальное значение.

Для

рассмотренного случая теоретическое уравнение имеет

следующий

вид:

F

(в„

а

г

...

a

lt

t)

= -

* [£i

(- -f +

J^{) El

(_ -f

где П\,

а

2

, ..., о,-, t —

искомые параметры пласта, значения которых оценива-

ются

по

уравнению, наилучшим образом описывающему фактическую кривую

прослеживания давления.

Определение

расстояния от скважины

до

границы

раздела по данным гидропрослушивания

К

одним

из

простых методов оценки расстояния

от

скважины

до

прямо-

линейного экрана

по

данным гидропрослушивания относится метод «эталон-

ных кривых»

Ю. П.

Борисова

и В. П.

Яковлева.

При

изменении отбора жидкости

из

возмущающей скважины

на AQ и

при

длительной эксплуатации

ее с

новым дебитом изменение давления

в реа-

гирующей скважине

в

зависимости

от

времени

и

определяется формулой

где

R —

расстояние реагирующей скважины

от

возмущающей.

В связи

с

влиянием границы раздела фактическая кривая изменения

дав-

ления

будет

отклоняться

от

теоретической, описываемой формулой (1.90).

Для расшифровки полученных данных используется эталонная кривая

Ю.

П.

Борисова, построенная

по

формуле

(1.90)

для

различных значений

R.

44

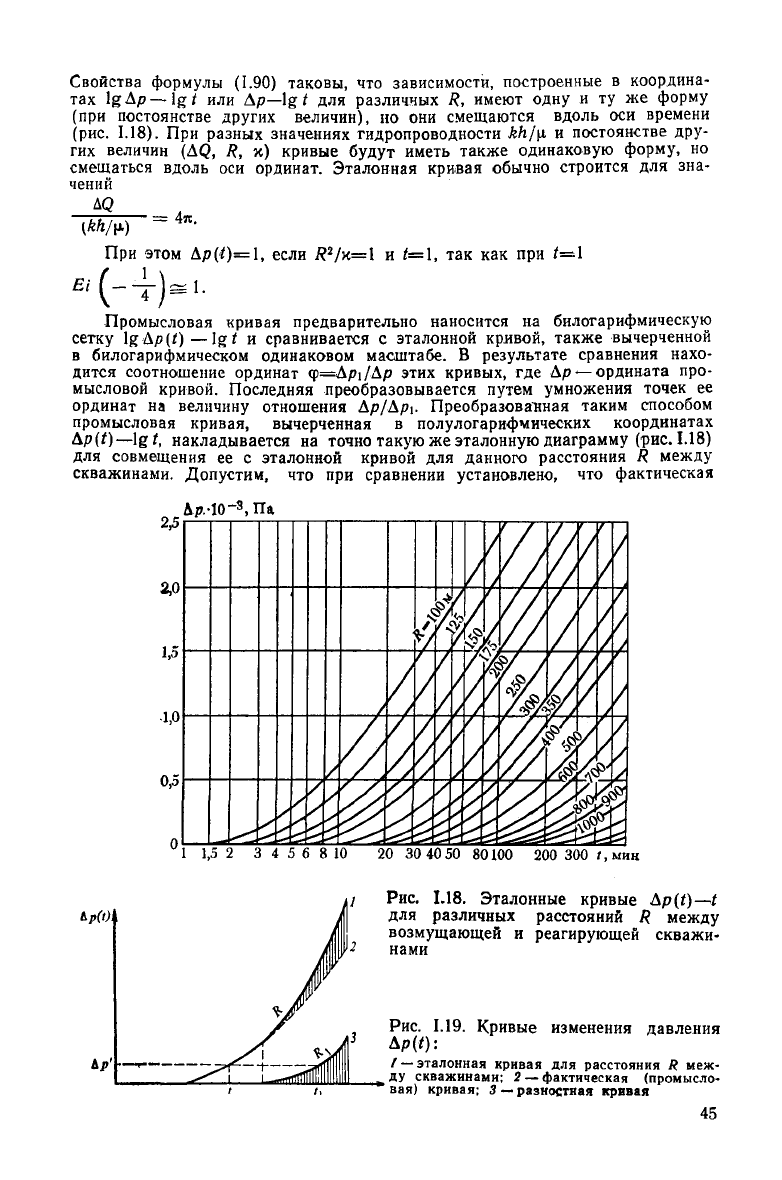

Свойства формулы

(1.90)

таковы, что зависимости, построенные в координа-

тах

lgAp—

Igt или

Ар—\gt

для различных R, имеют одну и ту же форму

(при

постоянстве

других

величин), но они смещаются вдоль оси времени

(рис.

1.18).

При разных значениях гидропроводности khj\i и постоянстве дру-

гих величин (AQ, R, х) кривые

будут

иметь также одинаковую форму, но

смещаться вдоль оси ординат. Эталонная кривая обычно строится для зна-

чений

При

этом

Д/?(0=1,

если

/?

2

/к=1

и /=1, так как при /=1

Промысловая кривая предварительно наносится на билогарифмическую

сетку

\gAp(t)

—\gt и сравнивается с эталонной кривой, также вычерченной

в

билогарифмическом одинаковом масштабе. В

результате

сравнения нахо-

дится соотношение ординат

<р=Ар\/Ар

этих кривых, где Др — ордината про-

мысловой кривой. Последняя преобразовывается путем умножения точек ее

ординат на величину отношения

Ар/Ари

Преобразованная таким способом

промысловая кривая, вычерченная в полулогарифмических координатах

Ap(t)—\gt,

накладывается на точно

такую

же эталонную диаграмму (рис. 1.18)

для совмещения ее с эталонной кривой для данного расстояния R

между

скважинами.

Допустим, что при сравнении установлено, что фактическая

д-Ю-

3

,

Па

1 1,5 2 3 4 5 6

30

4050

80Ш0 200 300 /,мин

tp(t)

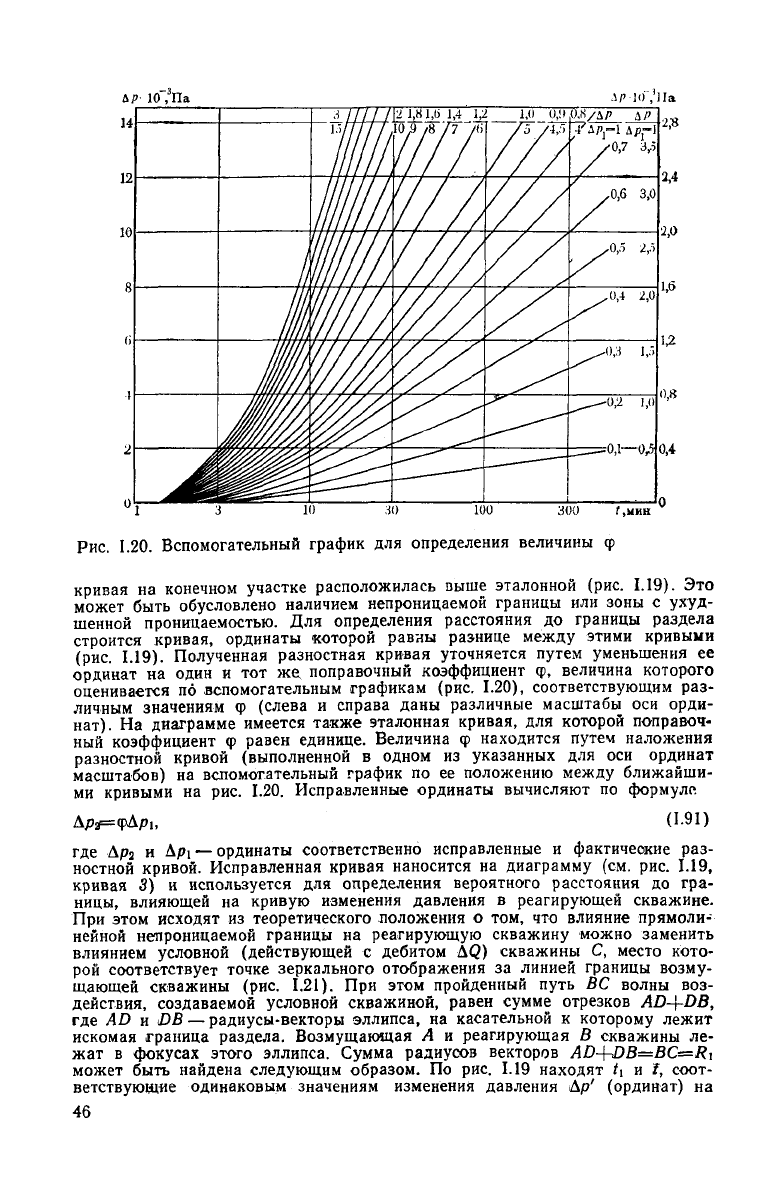

Рис.

1.18. Эталонные кривые

Ap(t)—t

для различных расстояний R

между

возмущающей и реагирующей скважи-

2

нами

Рис.

1.19. Кривые изменения давления

Д(/)

/ — эталонная кривая для расстояния R меж-

ду скважинами; 2 — фактическая (промысло-

вая)

кривая: 3 —

разностная

кривая

45

'l " "" 3 ~ 10 30 100 "" • 300 '" 1,чня

Рис.

1.20. Вспомогательный график для определения величины <р

кривая

на конечном участке расположилась выше эталонной (рис.

1.19).

Это

может быть обусловлено наличием непроницаемой границы или зоны с

ухуд-

шенной

проницаемостью. Для определения расстояния до границы раздела

строится кривая, ординаты которой равны разнице

между

этими кривыми

(рис.

1.19).

Полученная разностная кривая уточняется путем уменьшения ее

ординат на один и тот же поправочный коэффициент ф, величина которого

оценивается по вспомогательным графикам (рис.

1.20),

соответствующим раз-

личным значениям ф (слева и справа даны различные масштабы оси орди-

нат).

На диаграмме имеется также эталонная кривая, для которой поправоч-

ный

коэффициент ф равен единице. Величина ф находится путем наложения

разностной кривой (выполненной в одном из указанных для оси ординат

масштабов) на вспомогательный график по ее положению

между

ближайши-

ми

кривыми на рис. 1.20. Исправленные ординаты вычисляют по формуле.

До^

=

фЛ/?1,

('-У!)

где Ар2 и Ар\ — ординаты соответственно исправленные и фактические раз-

ностной

кривой. Исправленная кривая наносится на диаграмму (см. рис. 1.19,

кривая

3) и используется для определения вероятного расстояния до гра-

ницы,

влияющей на кривую изменения давления в реагирующей скважине.

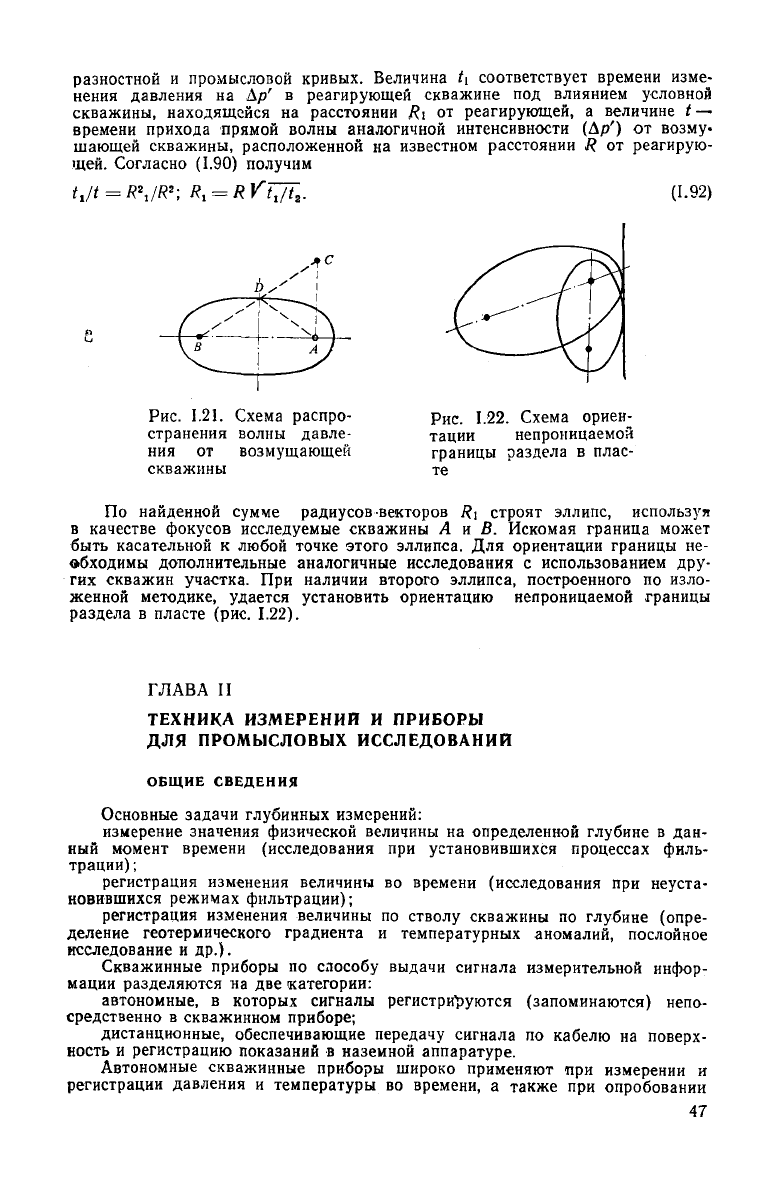

При

этом исходят из теоретического положения о том, что влияние прямоли-

нейной

непроницаемой границы на реагирующую скважину можно заменить

влиянием

условной (действующей с дебитом AQ) скважины С, место кото-

рой

соответствует

точке зеркального отображения за линией границы возму-

щающей скважины (рис.

1.21).

При этом пройденный путь ВС волны воз-

действия, создаваемой условной скважиной, равен сумме отрезков

AD-\-DB,

где AD и

£>В

— радиусы-векторы эллипса, на касательной к которому лежит

искомая

граница раздела. Возмущающая А и реагирующая В скважины ле-

жат в фокусах этого эллипса. Сумма радиусов векторов

AD-\-DB—BC=Ri

может быть найдена следующим образом. По рис. 1.19 находят t

t

и Т, соот-

ветствующие одинаковым значениям изменения давления Ар' (ординат) на

46

разностной и промысловой кривых. Величина t

t

соответствует

времени изме-

нения

давления на Ар' в реагирующей скважине под влиянием условной

скважины, находящейся на расстоянии Ri от реагирующей, а величине t —

времени прихода прямой волны аналогичной интенсивности (Ар') от возму-

щающей скважины, расположенной на известном расстоянии R от реагирую-

щей.

Согласно

(1.90)

получим

*; R

l

=

RVt

l

ft

t

.

Рис.

1.21. Схема распро-

странения волны давле-

ния

от возмущающей

скважины

(1.92)

Рис.

1.22. Схема ориен-

тации непроницаемой

границы раздела в плас-

те

По

найденной сумме радиусов векторов Ri строят эллипс, используя

в качестве фокусов исследуемые скважины А к В. Искомая граница может

быть касательной к любой точке этого эллипса. Для ориентации границы не-

обходимы дополнительные аналогичные исследования с использованием дру-

гих скважин участка. При наличии второго эллипса, построенного по изло-

женной методике,

удается

установить ориентацию непроницаемой границы

раздела в пласте (рис.

1.22).

ГЛАВА

II

ТЕХНИКА

ИЗМЕРЕНИЙ И ПРИБОРЫ

ДЛЯ

ПРОМЫСЛОВЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

ОБЩИЕ

СВЕДЕНИЯ

Основные задачи глубинных измерений:

измерение значения физической величины на определенной глубине в дан-

ный

момент времени (исследования при установившихся процессах филь-

трации) ;

регистрация изменения величины во времени (исследования при неуста-

новившихся режимах фильтрации);

регистрация изменения величины по стволу скважины по глубине (опре-

деление геотермического градиента и температурных аномалий, послойное

исследование и др.).

Скважинные приборы по способу выдачи сигнала измерительной инфор-

мации разделяются на две категории:

автономные, в которых сигналы регистрируются (запоминаются) непо-

средственно в скважинном приборе;

дистанционные, обеспечивающие передачу сигнала по кабелю на поверх-

ность и регистрацию показаний в наземной аппаратуре.

Автономные скважинные приборы широко применяют при измерении и

регистрации давления и температуры во времени, а также при опробовании

47

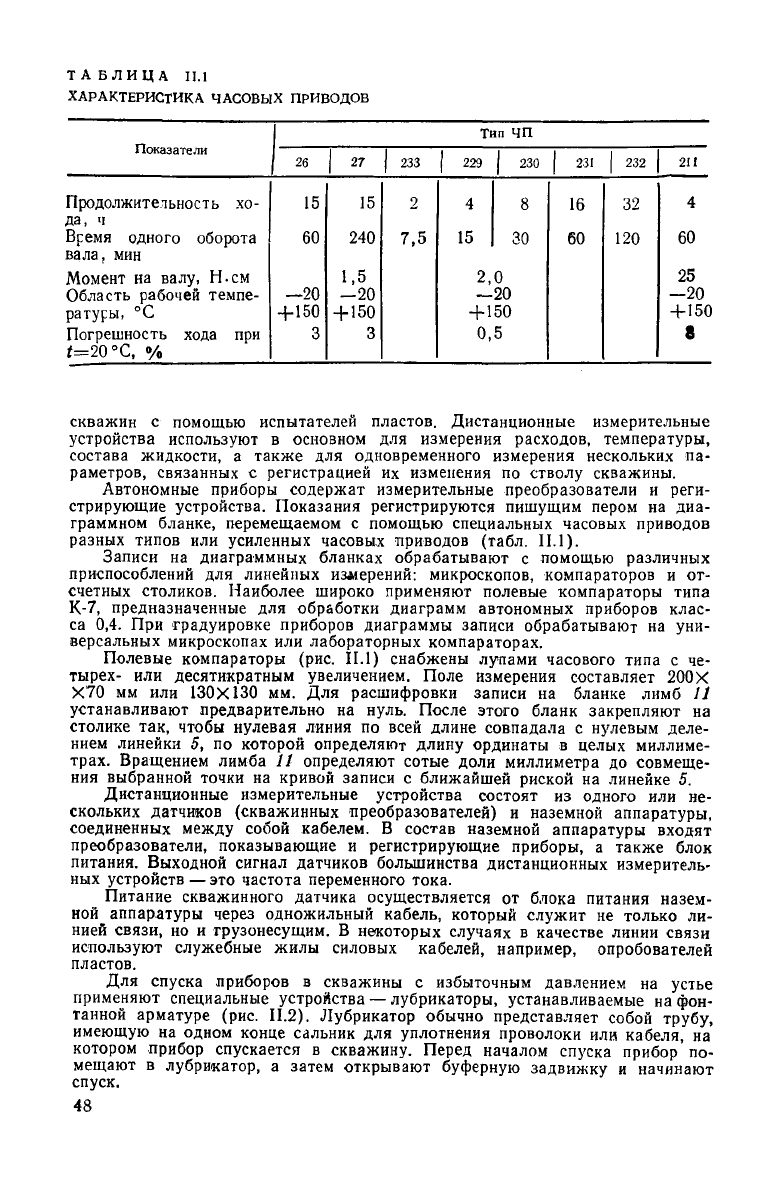

ТАБЛИЦА

11.1

ХАРАКТЕРИСТИКА

ЧАСОВЫХ ПРИВОДОВ

Показатели

Продолжительность хо-

да, ч

Время одного оборота

вала, мин

Момент на

валу,

Н.см

Область рабочей темпе-

ратуры, °С

Погрешность

хода

при

<=20°С, %

Тип

ЧП

26

15

60

-20

+150

3

27

15

240

1,5

—20

+150

3

233

2

7,5

229

4

15

2,

+1

0,

230

8

30

0

20

50

5

231

16

60

232

32

120

211

4

60

25

—20

+

150

8

скважин с помощью испытателей пластов. Дистанционные измерительные

устройства используют в основном для измерения расходов, температуры,

состава жидкости, а также для одновременного измерения нескольких па-

раметров, связанных с регистрацией их изменения по стволу скважины.

Автономные приборы содержат измерительные преобразователи и реги-

стрирующие устройства. Показания регистрируются пишущим пером на диа-

граммном бланке, перемещаемом с помощью специальных часовых приводов

разных типов или усиленных часовых приводов (табл.

II.1).

Записи

на диаграммных бланках обрабатывают с помощью различных

приспособлений для линейных измерений: микроскопов, компараторов и от-

счетных столиков. Наиболее широко применяют полевые компараторы типа

К-7,

предназначенные для обработки диаграмм автономных приборов клас-

са 0,4. При градуировке приборов диаграммы записи обрабатывают на уни-

версальных микроскопах или лабораторных компараторах.

Полевые компараторы (рис. II.1) снабжены лупами часового типа с че-

тырех-

или десятикратным увеличением. Поле измерения составляет

200Х

Х70 мм или

130X130

мм. Для расшифровки записи на бланке лимб 11

устанавливают предварительно на нуль. После этого бланк закрепляют на

столике так, чтобы нулевая линия по всей длине совпадала с нулевым деле-

нием

линейки 5, по которой определяют длину ординаты в целых миллиме-

трах.

Вращением лимба 11 определяют сотые доли миллиметра до совмеще-

ния

выбранной точки на кривой записи с ближайшей риской на линейке 5.

Дистанционные измерительные устройства состоят из одного или не-

скольких датчиков (скважинных преобразователей) и наземной аппаратуры,

соединенных

между

собой кабелем. В состав наземной аппаратуры

входят

преобразователи, показывающие и регистрирующие приборы, а также блок

питания.

Выходной сигнал датчиков большинства дистанционных измеритель-

ных устройств — это частота переменного тока.

Питание

скважинного датчика осуществляется от блока питания назем-

ной

аппаратуры через одножильный кабель, который

служит

не только ли-

нией

связи, но и грузонесущим. В некоторых

случаях

в качестве линии связи

используют служебные жилы силовых кабелей, например, опробователей

пластов.

Для спуска приборов в скважины с избыточным давлением на

устье

применяют специальные устройства — лубрикаторы, устанавливаемые на фон-

танной

арматуре (рис.

II.2).

Лубрикатор обычно представляет собой

трубу,

имеющую на одном конце сальник для уплотнения проволоки или кабеля, на

котором прибор спускается в скважину. Перед началом спуска прибор по-

мещают в лубрикатор, а затем открывают буферную задвижку и начинают

спуск.

48

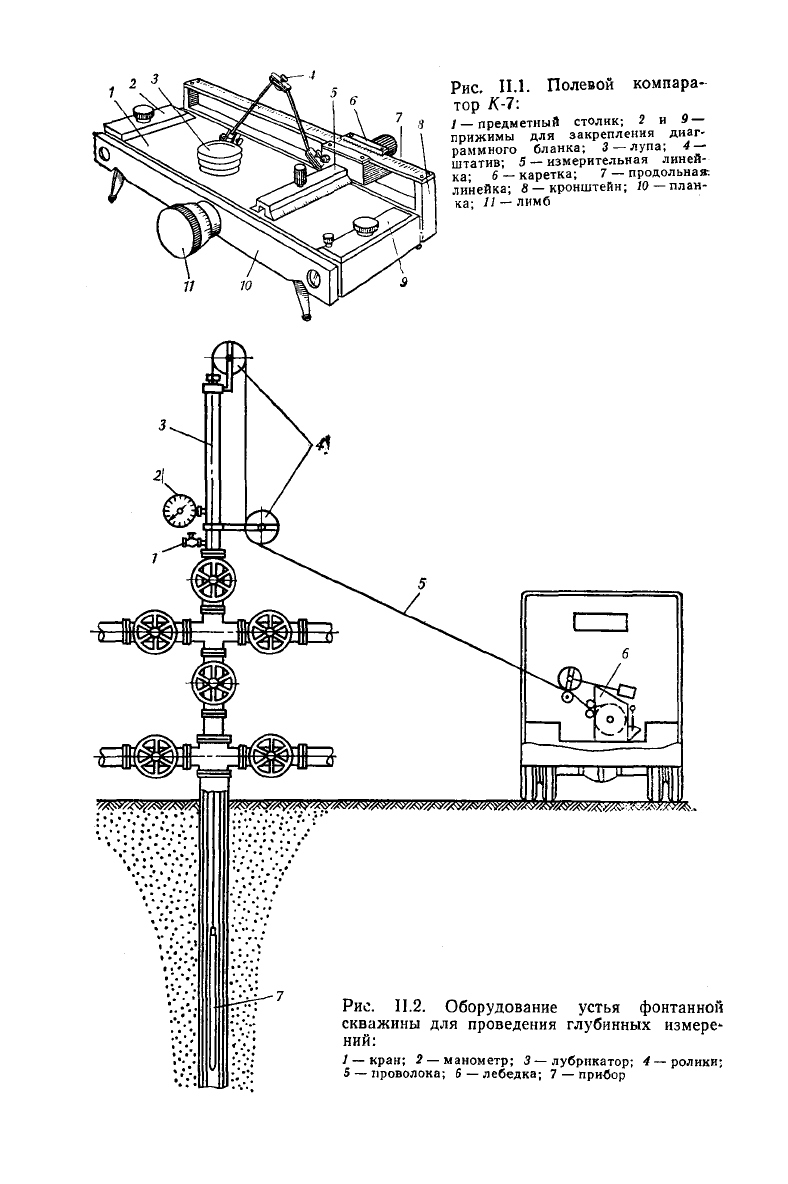

Рис.

II.I. Полевой компара-

тор К-7:

/

—

предметный столик;

2 и 9 —

прижимы

для

закрепления диаг-

раммного бланка;

3—

лупа;

4—

штатив;

5 —

измерительная линей-

ка;

6 —

каретка;

7 —

продольная:

линейка;

8 —

кронштейн; 10

—

план-

ка;

// —

лимб

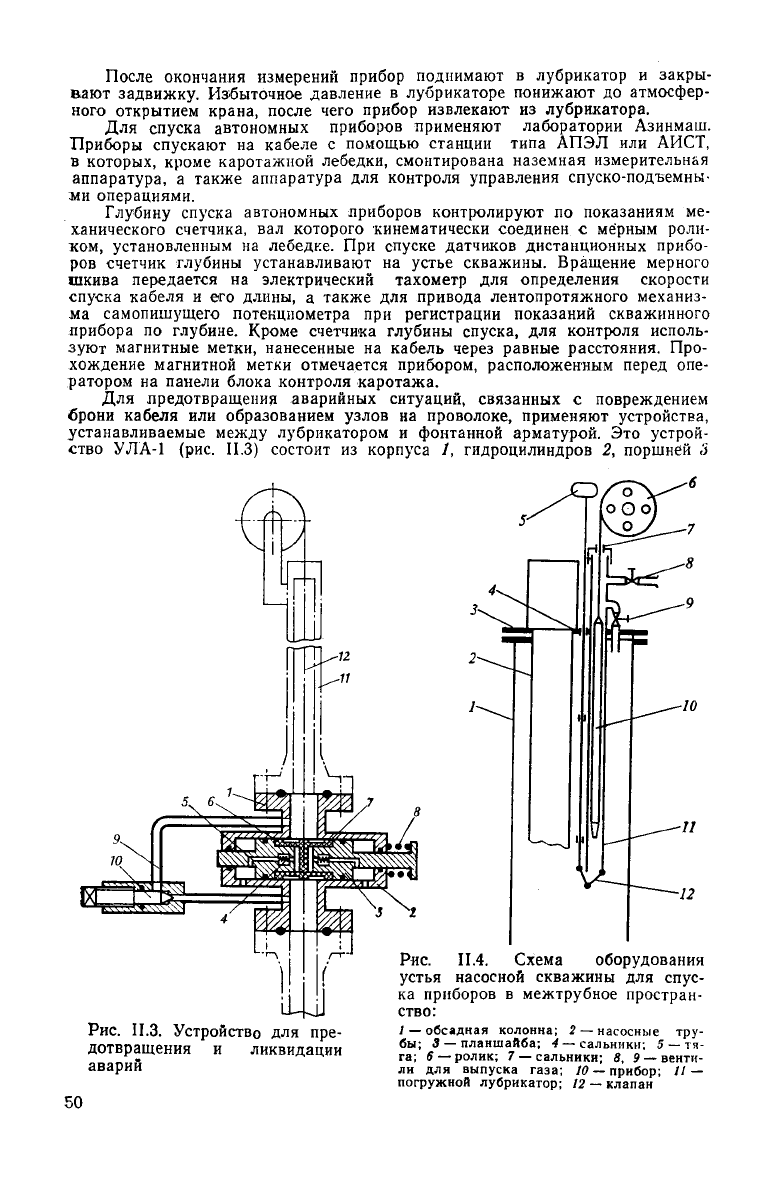

Рис.

II.2. Оборудование устья фонтанной

скважины для проведения глубинных измере-

ний:

/

—

кран;

2 —

манометр;

3 —

лубрикатор;

4 —

ролики;

5

—

проволока;

6 —

лебедка;

7 —

при<5ор

После окончания измерений прибор поднимают в лубрикатор и закры-

вают задвижку. Избыточное давление в лубрикаторе понижают до атмосфер-

ного открытием крана, после чего прибор извлекают из лубрикатора.

Для спуска автономных приборов применяют лаборатории Азинмаш.

Приборы

спускают на кабеле с помощью станции типа АПЭЛ или АИСТ,

в

которых, кроме каротажной лебедки, смонтирована наземная измерительная

аппаратура, а также аппаратура для контроля управления спуско-подъемны-

ми

операциями.

Глубину спуска автономных приборов контролируют по показаниям ме-

ханического счетчика, вал которого кинематически соединен с мерным роли-

ком,

установленным на лебедке. При спуске датчиков дистанционных прибо-

ров счетчик глубины устанавливают на

устье

скважины. Вращение мерного

шкива

передается на электрический

тахометр

для определения скорости

спуска кабеля и его длины, а также для привода лентопротяжного механиз-

ма самопишущего потенциометра при регистрации показаний скважинного

прибора по глубине. Кроме счетчика глубины спуска, для контроля исполь-

зуют

магнитные метки, нанесенные на кабель через равные расстояния. Про-

хождение магнитной метки отмечается прибором, расположенным перед опе-

ратором на панели блока контроля каротажа.

Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с повреждением

брони

кабеля или образованием узлов на проволоке, применяют устройства,

устанавливаемые

между

лубрикатором и фонтанной арматурой. Это устрой-

ство УЛА-1 (рис. П.З) состоит из корпуса /, гидроцилиндров 2, поршней 3

Рис.

П.З. Устройство для пре-

дотвращения и ликвидации

аварий

12

Рис.

II.4. Схема оборудования

устья

насосной скважины для спус-

ка

приборов в межтрубное простран-

ство:

1

— обсадная колонна; 2 — насосные тру-

бы;

3 — планшайба; 4 — сальники; 5 — тя-

га; 6 — ролик; 7— сальники; 8, 9 — венти-

ли

для выпуска газа; 10 — прибор; // —

погружной лубрикатор; 12 — клапан

50