Ежков В.В., Зарудский Г.К., Зуев Э.Н. и др. Электрические системы и сети в примерах и иллюстрациях

Подождите немного. Документ загружается.

t/m« =

С/2

(cos +Q.

sin

Л^О=545

(cos 10,52°

+

0,1858

x

X

sin

10,52°)

=

554

кВ.

Реактивные мощности no концам линии

= бр =

3 -

60.

(545/525)2

= 194 Мвар;

531^

Gi =

tg (>г-

=

tg [(448

-174)

0,0605°]

=

269

Мвар.

z, 284,4

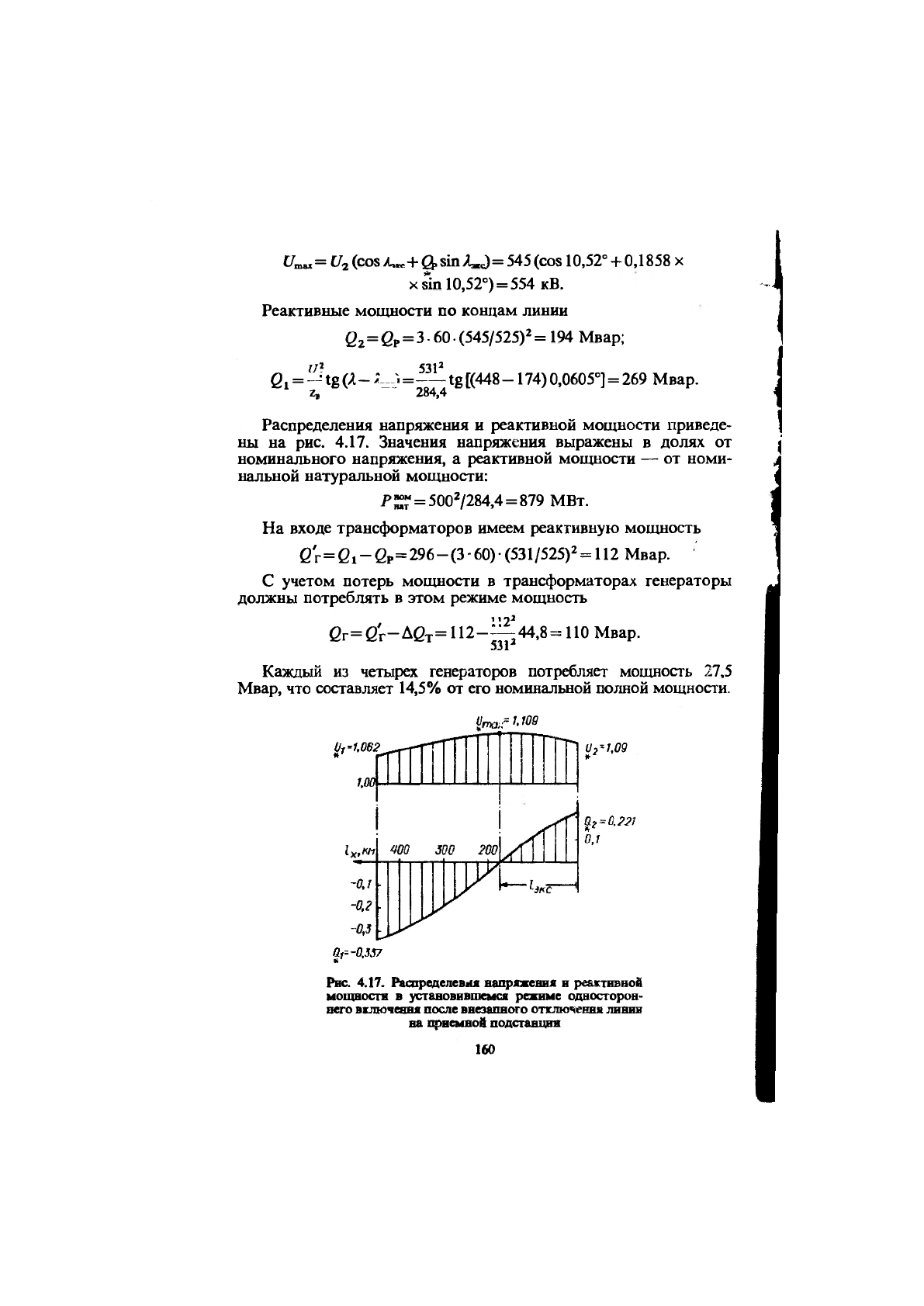

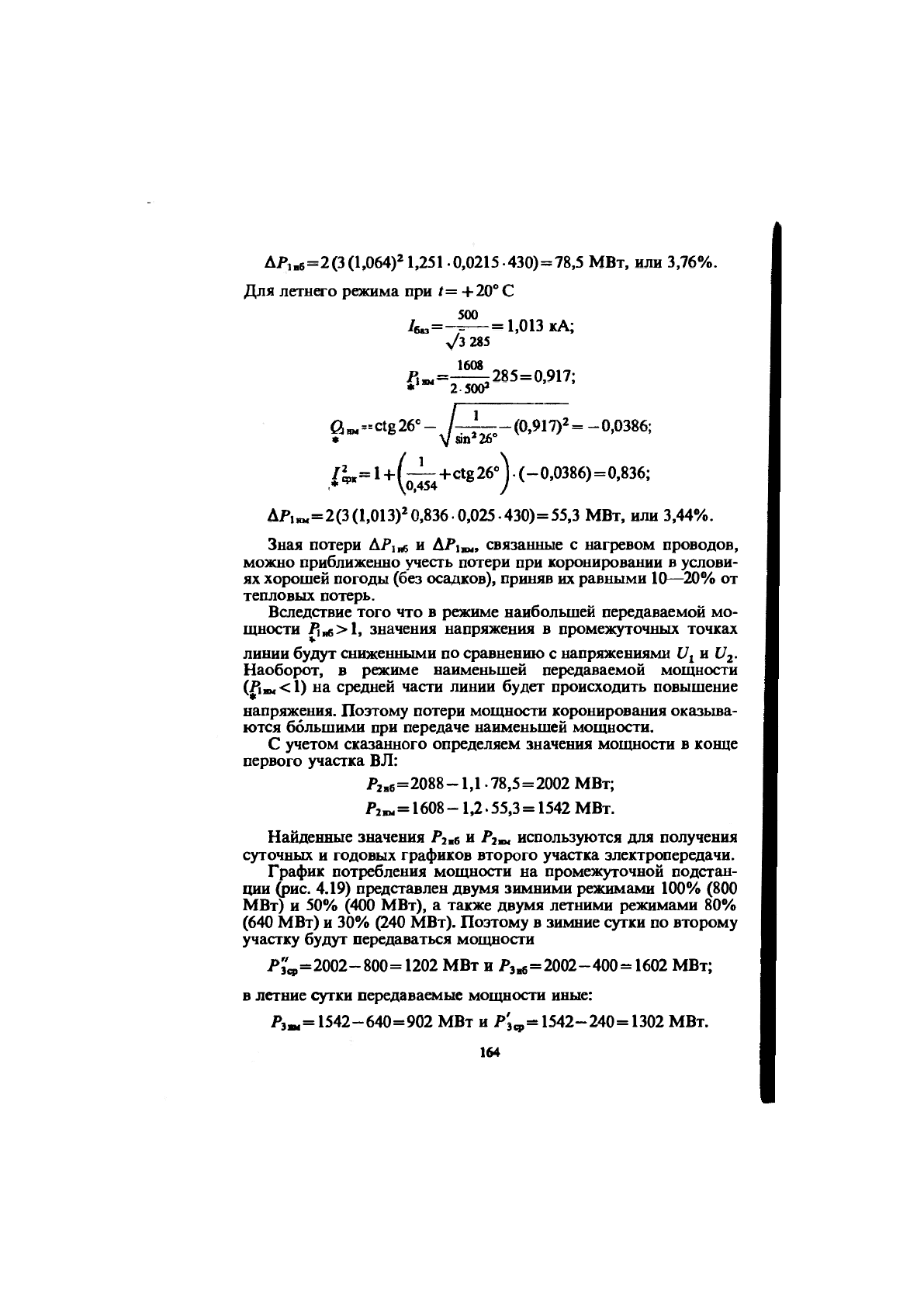

Распределения напряжения и реактивной мощности приведе-

ны на рис. 4.17. Значения напряжения выражены в долях от

номинального напряжения, а реактивной мощности — от номи-

нальной натуральной мощности:

PSSr

= 500^/284,4=879 МВт.

На входе трансформаторов имеем реактивную мощность

G'r=е

1

- Ср=296 -

(3 • 60) •

(531

/525)2

= 112 Мвар.

С учетом потерь мощности в трансформаторах генераторы

должны потреблять в этом режиме мощность

112-J

ег=е'г-Ает=112--—44,8=110 Мвар.

Каждый из четырех генераторов потребляет мощность 27,5

Мвар, что составляет 14,5% от его номинальной полной мощности.

.= 1,109

и 2-'1,09

Рис. 4.17. Ршяредеяевия напряжения и ре&ктиввой

мощностя в установившемся режиме односторон-

вего вслючеаня после внезапного отключевнж линии

на приемной подстанция

160

100

во

во

20

о' И в 12 16 20 2^ t,4

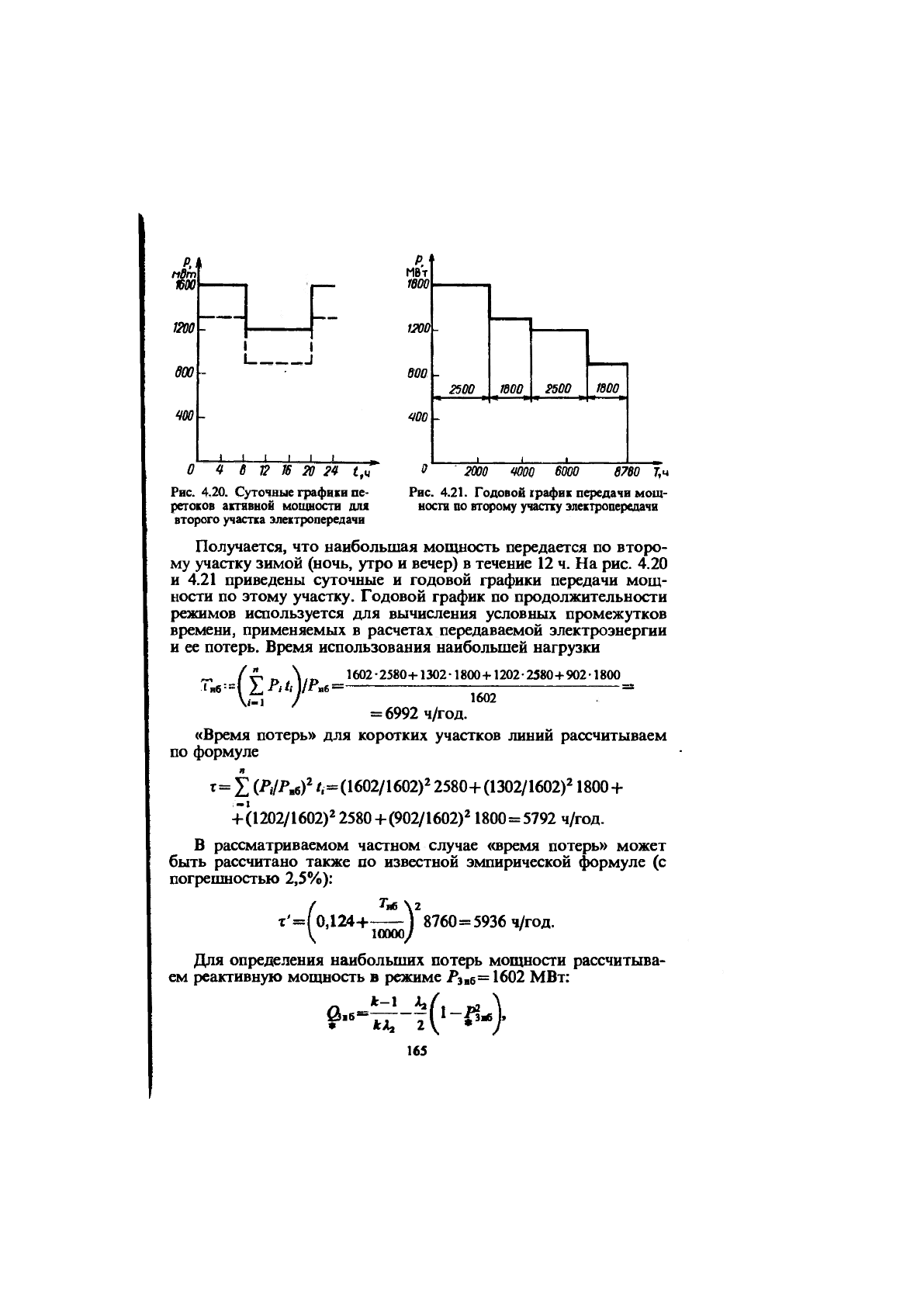

Рис. 4.18. Суточные графики вы-

работки мощности КЭС

Зима

100

Зима

100

-

во

-

-

Лето

60 -

Зима

-

40

1 1 1

\_/\егпо

1

1 1 ! 1 1

20

1 1 1 1

1 1 .

О

в 12 16 20 24 t,4

Рис. 4.19. Суточные графики по-

требления активной мощности на

промежуточной подсташдаи

Задача 4.5. В Западной Сибири сооружается двухцепная воз-

душная линия напряжением 500 кВ с применением типовых одно-

цепных железобетонных свобсдностоящих опор (портальные

с внутренними связями) для передачи энергии от вводимой в экс-

плуатацию КЭС (восемь агрегатов типа К-300-240,

топливо — газ) на расстояние 430 км потребителям развивающе-

гося района. Наибольшая мощность, отбираемая на районной

промежуточной подстанции, составит 800 МВт при cos ^ = 0,93.

Остальная мощность должна передаваться в приемную систему

на расстояние 165 км. Трасса ЕЛ будет проходить по местности,

относящейся к III гололедному и IV ветровому районам; средние

годовая январская и июльская температуры соответственно рав-

ны О,

— 15

и -f

20°

С. На основании технико-экономических рас-

четов выбраны фазные провода Зх(АС400/51) и Зх(АС330/43)

для первого и второго участков электропередачи.

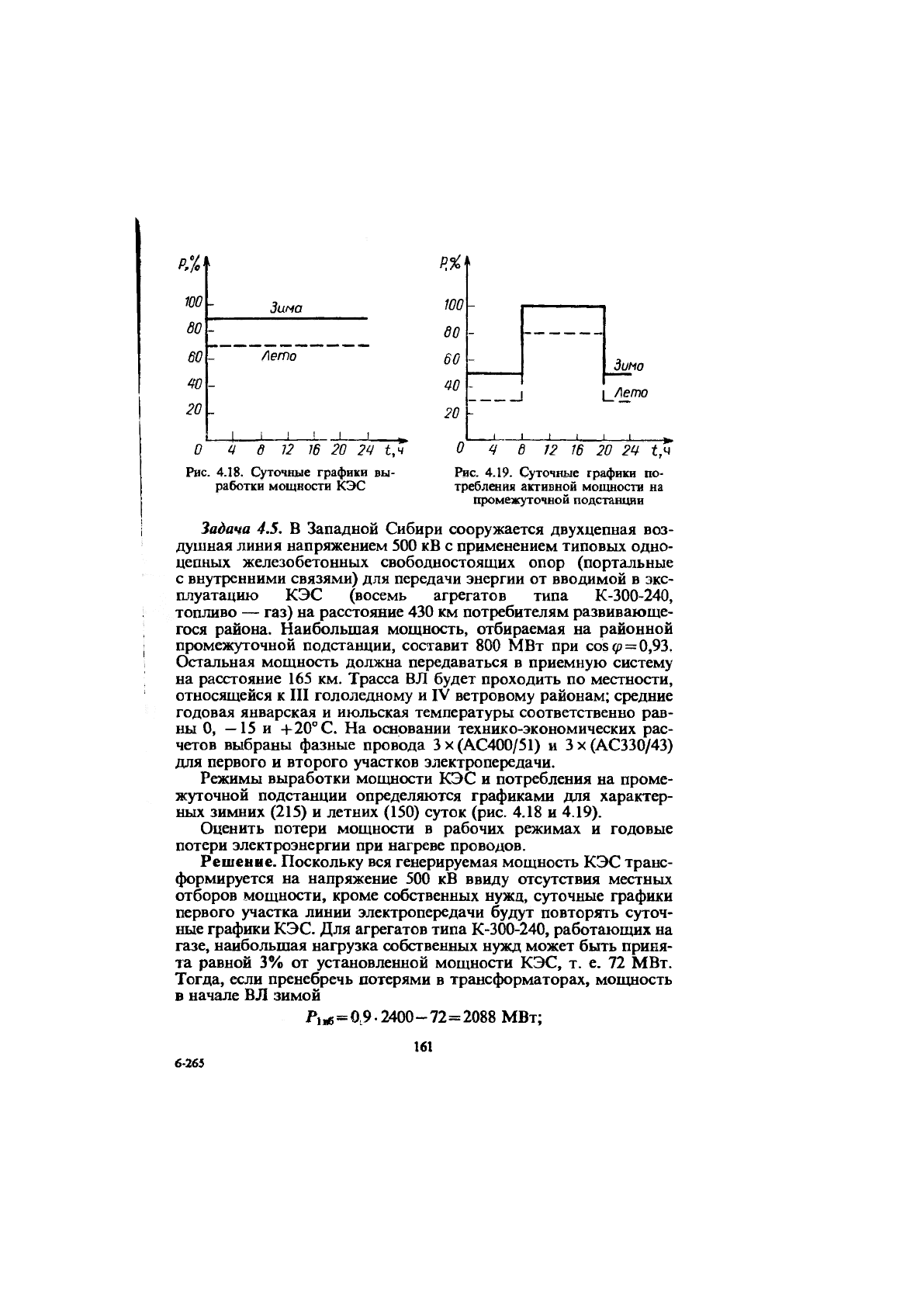

Режимы выработки мощности КЭС и потребления на проме-

жуточной подстанции определяются графиками для характер-

ных зимних (215) и летних (150) суток (рис. 4.18 и 4.19).

Оценить потери мощности в рабочих режимах и годовые

потери электроэнергии при нагреве проводов.

Решение. Поскольку вся генерируемая мощность КЭС транс-

формируется на напряжение 500 кВ ввиду отсутствия местных

отборов мощности, кроме собственных нужд, суточные графики

первого участка линии электропередачи будут повторять суточ-

ные графики КЭС. Для агрегатов типа К-300-240, работающих на

газе, наибольшая нагрузка собственных нужд может быть приня-

та равной 3% от установленной мощности КЭС, т. е. 72 МВт.

Тогда, если пренебречь потерями в трансформаторах, мощность

в начале ВЛ зимой

9.2400- 72= 2088 МВт;

161

6-265

летом

Л».=0,7-2400 -

72

=

1608

МВт.

Длительность этих режимов

/„8=24 .215=5160 ч/год;

/1Ю.=24. 150 =

3600

ч/год.

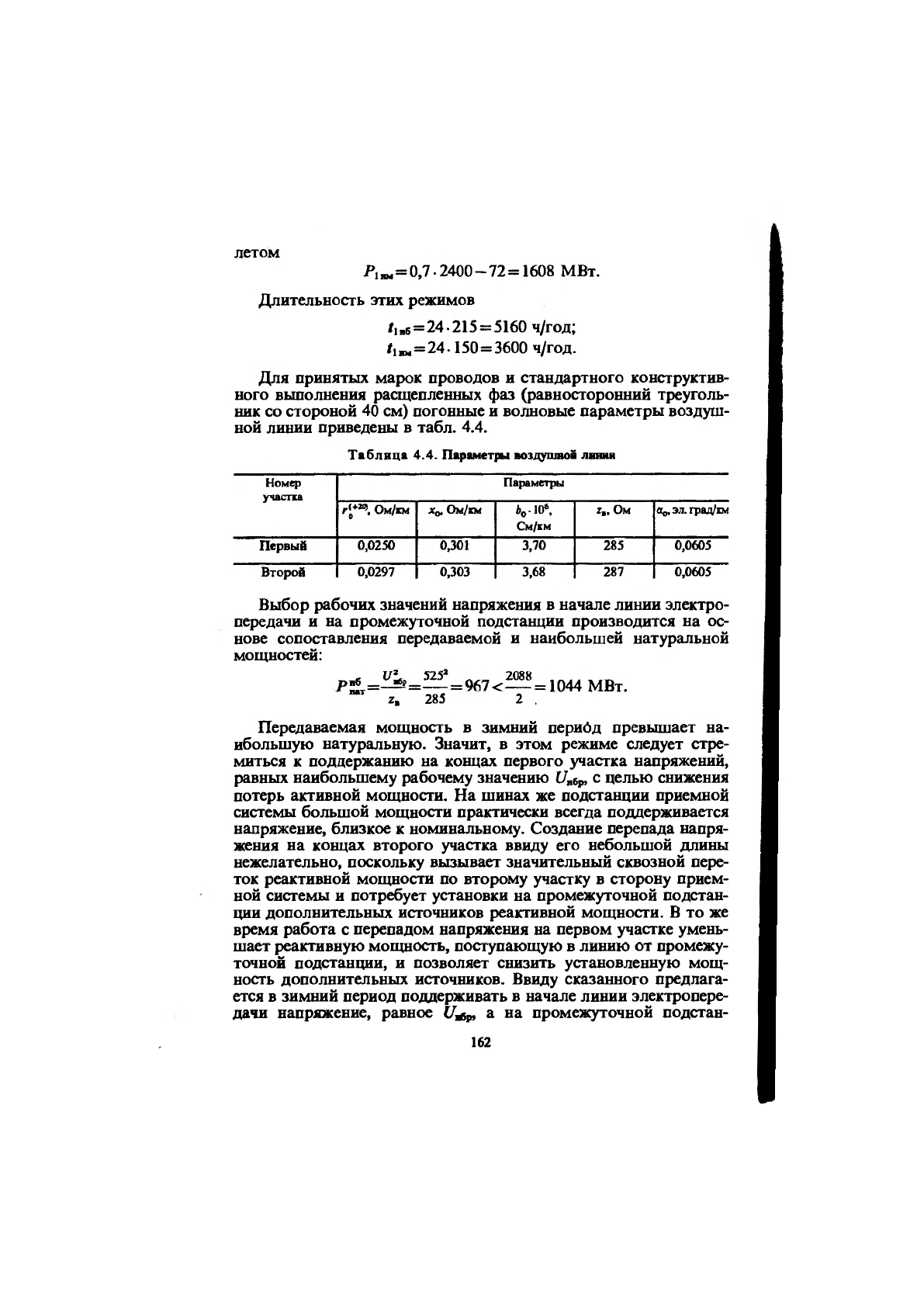

Для принятых марок проводов и стандартного конструктив-

ного выполнения расщепленных фаз (равносторонний треуголь-

ник со стороной 40 см) погонные и волновые параметры воздуш-

ной линии приведены в табл. 4.4.

Таблица 4.4. Параметры воздушной лшпш

Номер

учаспа

Параметры Номер

учаспа

г**'^, Ом/гм

Хо, Ом/км

См/км

г.. Ом

«„, эл. град/iM

Первый

0,0250 0,301 3,70 285

0,0605

Второй

0,0297

0,303 3,68 287 0,0605

Выбор рабочих значений напряжения в начале линии электро-

передачи и на промежуточной подстанции производится на ос-

нове сопоставления передаваемой и наибольшей натуральной

мощностей:

1044 МВт.

Z, 285 2 .

Передаваемая мощность в зимний перидд превышает на-

ибольшую натуральную. Значит, в этом режиме следует стре-

миться к поддержанию на концах первого участка напряжений,

равных наибольшему рабочему значению

С/вбр>

с целью снижения

потерь активной мощности. На шинах же подстанции приемной

системы большой мощности практически всегда поддерживается

напряжение, близкое к номинальному. Создание перепада напря-

жения на концах второго участка ввиду его небольшой длины

нежелательно, поскольку вызывает значительный сквозной пере-

ток реактивной мощности по второму участку в сторону прием-

ной системы и потребует установки на промежуточной подстан-

ции дополнительных источников реактивной мощности. В то же

время работа с перепадом напряжения на первом участке умень-

шает реактивную мощность, поступающую в линию от промежу-

точной подстанции, и позволяет снизить установленную мощ-

ность дополнительных источников. Ввиду сказанного предлага-

ется в зимний период поддерживать в начале линии электропере-

дачи напряжение, равное {/авр, а на промежуточной подстан-

162

ции — равное и^оы, т. е. работать с перепадом напряжения 1,05.

В

летний период, когда передается мощность, несколько меньшая

500' 1608

номинальной натуральной (Р^ = = 877> =804 МВт), на-

285 2

пряжения на концах первого участка следует поддерживать рав-

ными номинальному напряжению ВЛ.

Оценку потерь мощности получим, используя значения сред-

него квадратичного тока в предположении, что линия является

идеализированной:

где

Здесь

Узг.'

» \ sin' X »

Se.. = U]lz,;

k=UJU2.

Активное сопротивление проводов фазы зависит от темпера-

туры воздуха [4.3]:

-1-0,004

(/-20°)].

Для зимнего режима при /=

—15°

С:

г^-'«=0,025[1 -|-0,004(-15 -

20)]

=

0,0215

Ом/км;

/6.3=-^^=1,064 кА;

УЗ-285

Xi=0,0605.430= 26 эл. град;

Qrf=ctg26°- / ^ --(1,08)2=0,1652;

/^=l+(l/0,454-|-ctg26°)0,1652-j-bJ?^'x

X (1

-|-ctg226°-|-—ctg26°)= U51;

163

АР„б=2(3(1.064)2 1,251 0,0215-430)=78,5 МВт, или 3,76%.

Для летнего режима при /= +20° С

500

/6.3=-^ = 1,013 кА;

v/3 285

*

=ctg26'

/

1608

285=0,917;

a-soo'

' +сгв26''У(-0,0386)=0,836;

^0,454

Ai'i». = 2(3(l,013)20,836.0,025.430)=55,3 МВт, или 3,44%.

Зная потери ЛР,„6 И APIBM. связанные с нагревом проводов,

можно приближенно учесть потери при коронировании в услови-

ях хорошей погоды (без осадков), приняв их равными 10—20% от

тепловых потерь.

Вследствие того что в режиме наибольшей передаваемой мо-

щности i^„6>l, значения напряжения в промежуточных точках

линии будут сниженными по сравнению с напряжениями С/^ и C/j-

Наоборот, в режиме наименьшей передаваемой мощности

ф».<1) на средней части линии будет происходить повышение

напряжения. Поэтому потери мощности коронирования оказьша-

ются большими при передаче наименьшей мощности.

С учетом сказанного определяем значения мощности в конце

первого участка ВЛ:

Ргнб=2088 -1,1.78,5=2002 МВт;

Л»=1608- U.55,3= 1542 МВт.

Найденные значения Р2,б и Рг». используются для получения

суточных и годовых графиков второго участка электропередачи.

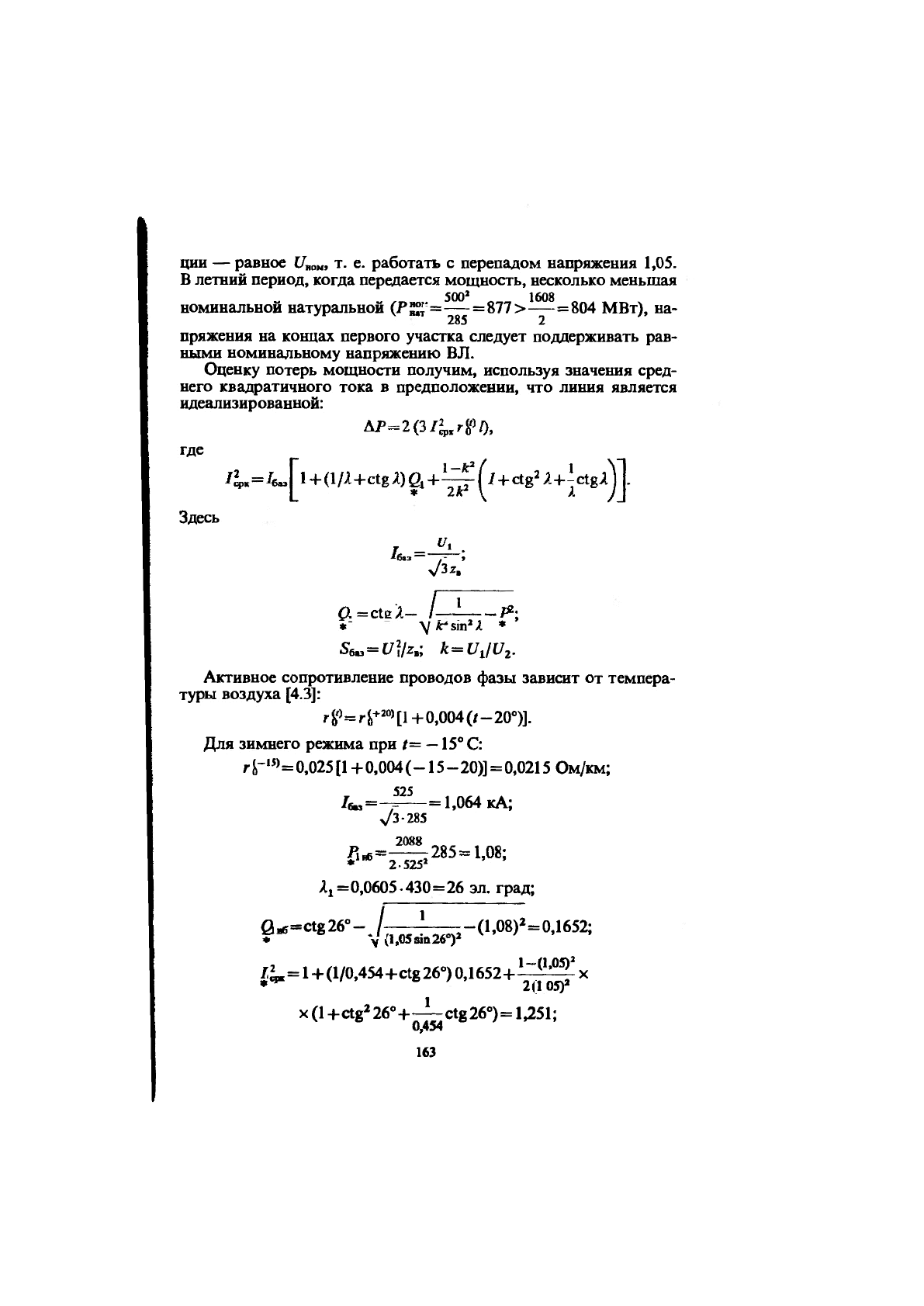

График потребления мощности на промежуточной подстан-

ции фис. 4.19) представлен двумя зимними режимами 100% (800

МВт) и 50% (400 МВт), а также двумя летними режимами 80%

(640 МВт) и 30% (240 МВт). Поэтому в зимние сутки по второму

участку будут передаваться мощности

p3q,=2002- 800= 1202 МВт и Рз,б=2002 -400= 1602 МВт;

в летние сутки передаваемые мощности иные:

Рз«=1542- 640=902 МВт и Р'зч,= 1542-240= 1302 МВт.

164

р,

мВт

т

1200

еоо

ш

I I

I J

р.

МВт

1600

1200

BOO

т

J I I I '

о Ч в 12

16

20 24 t,4

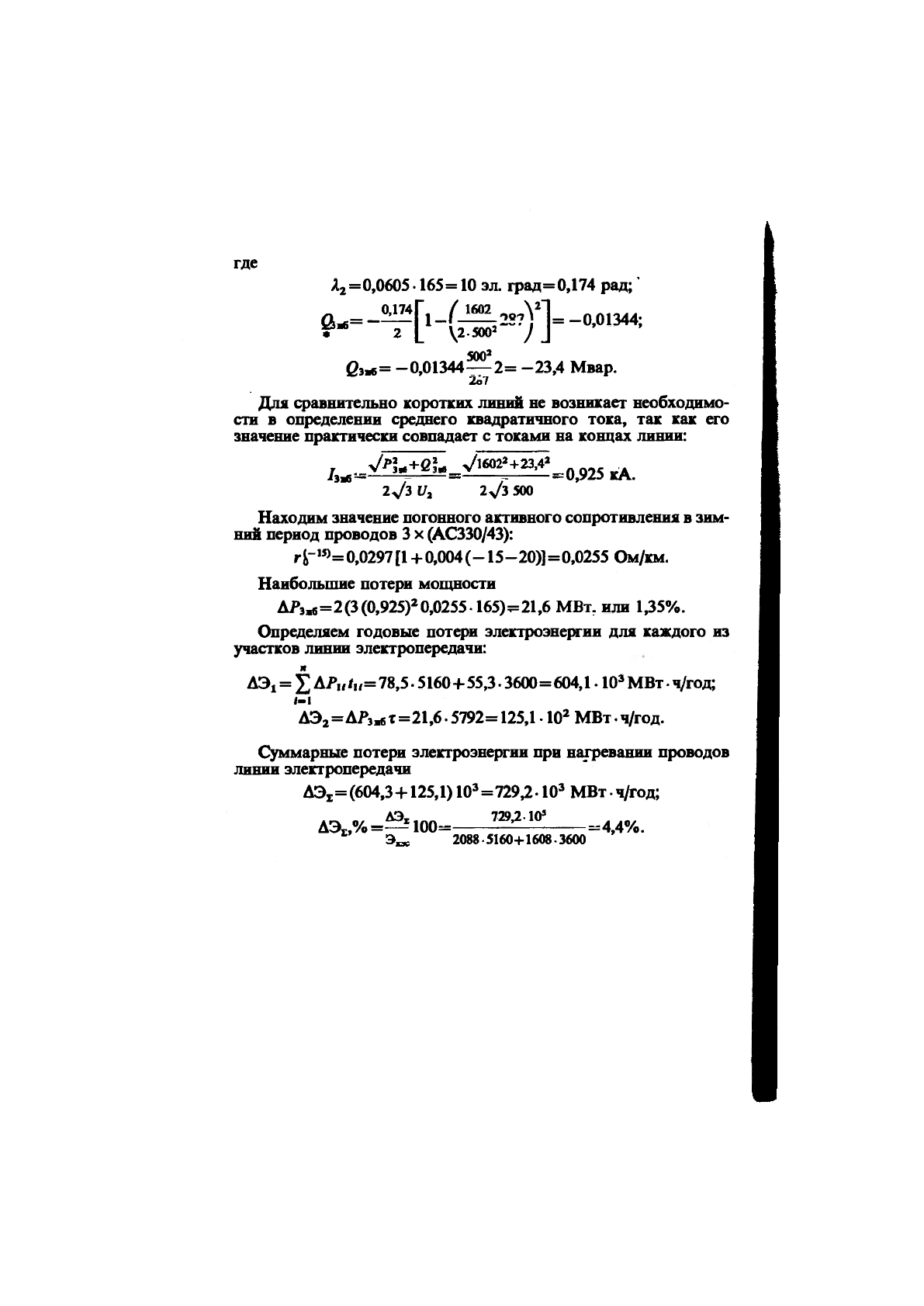

Рис. 4.20. Суточные графики пе-

ретоков активной мощности для

второго участка электропередачи

2500 то

2500 1800

2000 то 6000 8760 7,4

Рис. 4.21. Годовой график передачи мощ-

ности по второму участку электропередачи

Получается, что наибольшая мощность передается по второ-

му участку зимой (ночь, утро и вечер) в течение 12 ч. На рис. 4.20

и 4.21 приведены суточные и годовой п^афики передачи мощ-

ности по этому участку. Годовой график по продолжительности

режимов используется для вычисления условных промежутков

времени, применяемых в расчетах передаваемой электроэнергии

и ее потерь. Время использования наибольшей нагрузки

fH6 =

1602 2580-И302-1800+1202 2580 + 902-1800

1602

=

6992

ч/год.

«Время потерь» для коротких участков линий рассчитываем

по формуле

г= X (W.6)^ /.=(1602/1602)2 2580+(1302/1602)21800 +

-Г(1202/1602)2 2580+

(902/1602)2

1800=5792 ч/год.

В рассматриваемом частном случае «время потерь» может

быть рассчитано также по известной эмпирической ^рмуле (с

погрешностью 2,5%):

8760=5936 ч/год.

Для определения наибольших потерь мощности рассчитыва-

ем реактивную мопшость в режиме Рэ.б=

1602

МВт:

9-

к-1 Xj

' kXt 2

165

где

^2=0,0605.165=10 эл. град=0,174 рад;

0,174

\2.500» J

= -0,01344;

.500V

G3-6= -0,01344— 2= -23,4 Мвар.

2o7

Для фавнительно коротких линий не возникает необходимо-

сти в определении среднего квадратичного тока, так как его

значение практически совпадает с токами на концах линии:

/з-б=

= 0,925

кА.

20 1/а 2^3 500

Находим значение погонного активного сопротивления в зим-

ний период проводов 3 х (АСЗЗО/43):

г^-'«=0,0297[1 -»-0,004(-15 -20)]=0,0255 Ом/км.

Наибольшие потери мощности

АРз.б=2(3(0,925)20,0255 -165)^=21,6 ^ли 1,35%.

Определяем годовые потери электроэнергии для каждого из

участков линии электропередачи:

A3i = j; A/'„l„=78,5.5160 +

55,3 •

3600= 604,1

•

10' МВт- ч/год;

A32=APjrfT=21,6.5792=

125,1

-10^ МВт.ч/год.

Суммарные потери электроэнертии при нагревании проводов

линии электропередачи

A3i=(604.34-125,1) 10'=729Д. 10' МВт-ч/год;

ЛЭ£,%=^100=

729,2-10^

2088 5160+1608.3600

= 4,4%.

ГЛАВА 5

РАСЧЕТ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМА

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПОСТОЯННОГО ТОКА

При анализе режимов электроэнергетических систем, содер-

жащих электропередачу или вставку постоянного тока, последние

обычно представляют в виде «черного ящика» с определенными

входными и выходными параметрами. При этом режим со-

бственно передачи (вставки) постоянного тока обычно не рас-

сматривается. В то же время для правильного представления

о характере процессов внутри самой электропередачи, об ее

характеристиках целесообразно рассмотреть электропередачу по-

стоянного тока как таковую, рассчитать ее нормальный режим

и определить ее воздействие на примыкающую энергосистему

(активная и реактивная мощности, токи высших гармоник

и т. д.)- Отметим, что аварийные и послеаварийные режимы

электропередачи постоянного тока, которые также будут оказы-

вать воздействие на энергосистему, здесь не рассматриваются.

При решении поставленной задачи примыкающие к электро-

передаче постоянного тока электроэнергетические системы пере-

менного тока представляют упрощенно в виде некоторой ЭДС,

приложенной за эквивалентным индуктивным сопротивлением,

значение которого определяется по мощности короткого замыка-

ния в точке примыкания.

В электропередачах и вставках постояошого тока в качестве

преобразователя повсеместно используется трехфазная мостовая

схема. Ее режимы детально исследованы в [S.1, 5.2, 5.3]. Все

расчетные выражения, использованные в настоящей главе, взяты

из этих работ. Лишь в некоторых случаях эти выражения были

подвергнуты достаточно простым преобразованиям. Кроме того,

здесь использованы допущения, которые обычно принимают при

анализе мощных преобразовательных схем:

1) отсутствуют пульсации в выпрямленном токе;

2) не учитываются активные сопротивления элементов схемы

(за исключением раздела, где определяются потери и КПД пере-

дачи постоянного тока);

3) реальные вентили заменяются идеальныз^;

4) система ЭДС, действующих в схеме замещения, симметрич-

на и синусоидальна;

167

5) не учитываются собственные емкости оборудования.

Обоснование этих допущений можно найти в работах упомя-

нутых авторов.

Выпрямительные и инверторные подстанции электропередач

постоянного тока, как правило, состоят из нескольких последова-

тельно соединенных преобразовательных мостов. Этому есть ряд

причин, одна из которых заключается в необходимости обеспече-

ния 12-фазного режима преобразования с целью улучшения гар-

монического состава тока. При работе в таком режиме соседние

мосты могут оказывать влияние друг на друга. Это происходит

из-за наличия общего для обоих мостов сопротивления примыка-

ющей системы. В результате этого напряжение на шинах пере-

менного тока искажается, а коммутационные процессы соседних

мостов в некоторых режимах могут накладываться друг на дру-

га, в чем, собственно, и состоит их взаимное влияние. Однако это

справедливо лишь для случаев, когда в схеме преобразователя

отсутствуют фильтры.

В современных электропередачах постоянного тока на шинах

переменного тока, через которые осуществляется связь с систе-

мой, устанавливаются фильтры высших гармонических, настро-

енные на частоту основных гармоник, а также широкополосный

фильтр. В результате этого напряжение на пшнах становится

синусоидальным и взаимное влияние мостов исчезает. В этом

случае мосты преобразовательной подстанции могут рассмат-

риваться независимо друг от друга. Однако благодаря действию

системы автома1ического регулирования сохраняется ндентич-

ность режима отдельных мостов.

Отсюда следует, что для упрощения расчеты параметров ре-

жима целесообразно вести на один мост, имея в виду, что пара-

метры передачи в целом (мощность, напряжение полюс — земля)

являются суммой параметров режима отдельных мостов.

Известно, что параметры оборудования в электротехнических

установках определяются не только нормальными, но и аварий-

ными режимами. Это в полной мере относится и к преобразова-

тельным схемам. Выбор оборудования для мощных высоко-

вольтных преобразователей связан с проведением специальных

расчетов и исследований, в том числе и некоторых аварийных

режимов, что представляет собой самостоятельную проблему,

выходящую за рамки поставленной задачи. Поэтому в приведен-

ных примерах не ставится задача выбора оборудования, в частно-

сти вентилей. Однако в то же время полученные ниже величины

позволяют определить некоторые основные их характеристики.

В приведенных примерах также не рассматриваются вопросы,

связанные с выбором фильтрокомпенсирующих устройств, что

также выходит за рамки поставленной задачи.

Задана 5.1. Электропередача постоянного тока имеет следу-

ющие параметры:

168

Id

SOOkB г—^

SOOnB

Id

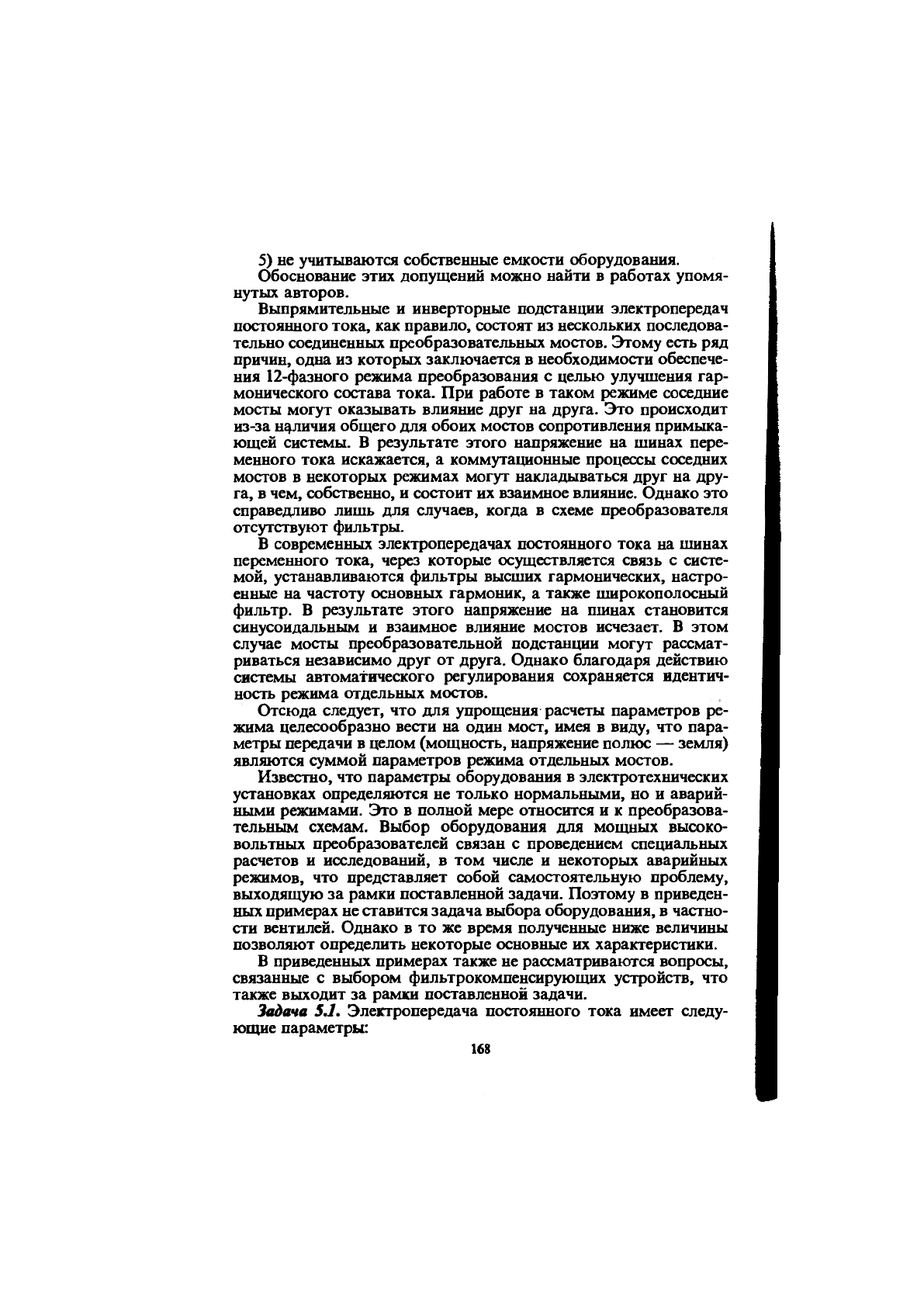

Рис. 5.1. Схема электропередачи постоянного тока

передаваемая мощность 1000 МВт; длина линии постоянного

тока 1000 км; напряжение передачи +400 кВ; напряжение на

ишнах приемной и передающей систем 500 кВ; индуктивность

линейных реакторов 1 Гн.

Выпрямитель оснащен регулятором тока, поддерживаю-

щим постоянство тока в линии: const. На инверторе установ-

лен регулятор, поддерживающий неизменным угол запаса:

5=const.

Электропередача сооружается в районе со среднегодовой тем-

пературой +

5°

С. На пшнах переменного тока преобразователь-

ных подстанций установлены фильтры высших гармоник, поэто-

му напряжение на этих шинах синусоидально.

Рассчитать нормальный режим электропередачи постоянного

тока, схема которой приведена на рис. 5.1.

Решение. Рабочий ток передачи в режиме максимальной

нагрузки равен

1000

800

=

1,25

кА.

Мощность одного моста выпрямителя и его выпрямленное

напряжение в исходном нормальном режиме соответственно

=^=250 МВт;

и.

400

ёы-

= 200кВ.

2 2

169