Домбровская И.А., Домбровский М.А. Институциональные отношения в экономике предприятий региона

Подождите немного. Документ загружается.

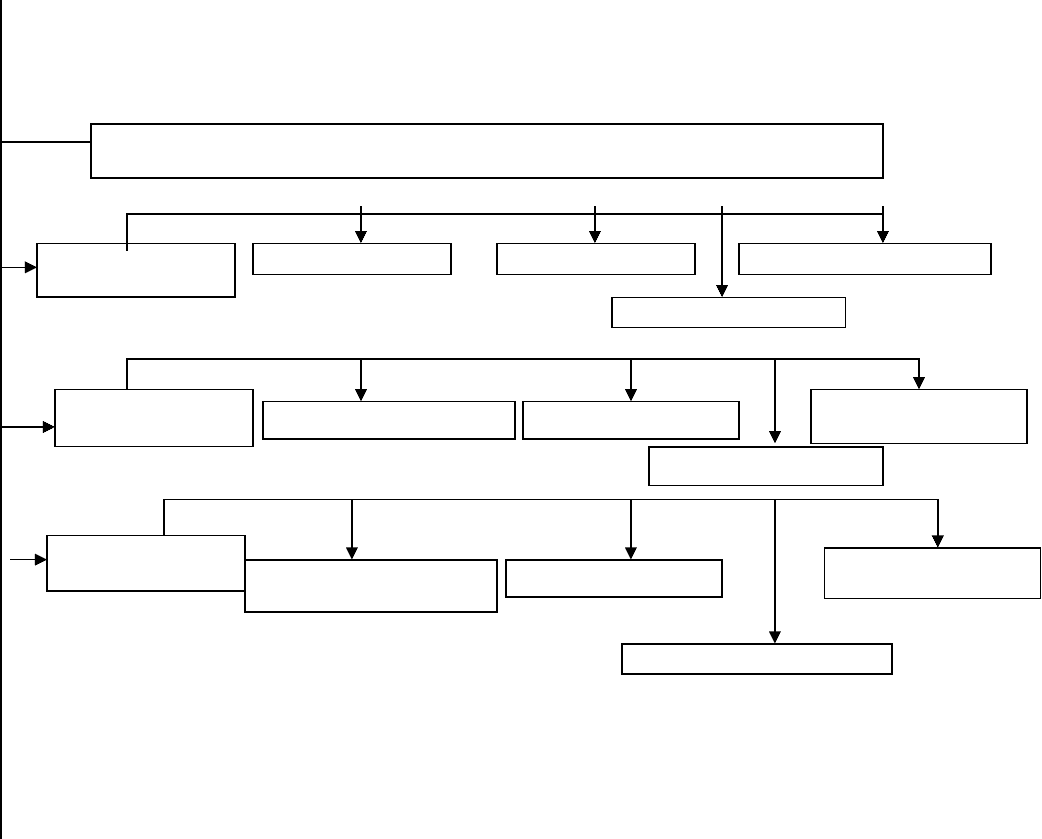

Принципы разработки институциональной структуры –

это «золотые правила», которые должны выполнять властные

структуры государства и региона при организации

(реорганизации, модернизации, трансформации) региональных

институтов.

Всё многообразие принципов институциональной

структуры можно классифицировать на пять групп:

организационные, управленческие, экономические, правовые и

научно-технические.

Первые принципы определяют общие концептуальные

правила создания институциональной структуры.

Управленческие принципы диктуют направленность

разработки основных положений устава и механизма

управления институциональной региональной организации.

Экономические принципы определяют правила создания

экономических элементов и выработки оценочных показателей

институциональной структуры. Правовые принципы выражают

необходимость соблюдения действующих законодательных

актов на уровне государства и региона при формировании

институциональной структуры.

Принципы научно-технического порядка определяют

необходимость учёта при построении региональной

институциональной структуры инновационных достижений в их

динамике и мировом масштабе. Совокупность принципов

формирования институциональной структуры см. на рис. 4.

К организационным принципам относятся следующие

положения.

1. Принцип полноты. Его сущность заключается в

создании полной и логически стройной цепочки

институциональной структуры для решения локальных целей и

отдельных задач развития территории с учётом уровня её

развития. Не рекомендуется решать сразу несколько задач, так

как работа по формированию рациональной институциональной

структуры очень трудоёмкая и наукоёмкая. Например, если

стоит задача по увеличению объёма инвестиции в регионе, то

необходимо создавать логическую цепочку институциональной

структуры, связанных с инвестиционным процессом и как

минимум, выполнить следующие институциональные

организационные мероприятия:

61

1.1. Сформулировать перечень необходимых основных

функций, позволяющих наращивать объёмы инвестиции в

существующих рыночных условиях;

1.2. Определить номенклатуру необходимых основных

институциональных организации, решающих инвестиционные

вопросы в условиях рынка и обеспечивающих качественное

выполнение функций п.1.1.

1.3. Проанализировать качество выполнения

инвестиционных функций действующими институциональными

организациями.

1.4. Принять решения о создании новых или

реорганизации действующих институциональных структур и т.

д.

2. Принцип развития, состоит в чёткой идентификации в

уставе организации, в положениях о подразделениях и

должностных инструкциях функции о качественном развитии

общественных сфер экономики, её отдельных сторон,

закреплённых за организацией. Именно развитие общественных

сфер должно стать их основной задачей.

62

Принципы разработки институциональных отношений

Организационные

принципы

Принцип полноты

Принцип развития

Принцип гармонизации

Управленческие

принципы

Принцип целенаправленности Принцип системности

Принцип

унифицированности

Принцип территориальности

Экономические

принципы

Принцип экономической

эффективности

Принцип стимулирования

Принцип

компенсационности

Принцип соразмерности

Рисунок 4 - Совокупность принципов разработки и совершенствования институциональной структуры

Правовые принципы

Принцип законности

Принцип федерализма

Принцип ответственности

Принцип правовой свободы

Научно-технические

принципы

Принцип

инновационности

Принцип

информационности

64

К примеру, важной задачей банковского регионального

сообщества является кредитование финансовыми ресурсами

хозяйствующих субъектов территории, поэтому в институтах

банковской сферы, должно быть акцентировано внимание на

стимулирование банков по вопросам преимущественного

кредитования работ, направленных на увеличение производства

продукции и услуг в регионе, особенно в приоритетных сферах

экономики.

Принцип стабильности, требует создание устойчивой

организационной единицы институциональной структуры,

дающий возможность планирования развития субъектов

хозяйствования не менее чем на 3-5 лет (исключая периоды

проявления мажорных событий). В этом же контексте следует

понимать формирование нормативных параметров,

определяющих развитие экономики. Например, на

необходимость соблюдения принципа стабильности налоговых

ставок указывает российский учёный Г.HПансков.

Поэтому использование принципа эластичности, когда

налоговая политика изменяется в соответствии с колебаниями

финансовых интересов правительства, является неприемлемой.

Она абсолютно не соответствует характеру устойчивости

развития экономики, создавая в ней «сильный информационный

и правовой шум», препятствующей ее стабильному

функционированию и приводящий к большим экономическим

потерям в масштабе территории.

3. Принцип гармонизации. Его сущность состоит в

согласовании важнейших общественных интересов агентов

экономики (государственных, партийных, профсоюзных,

народных, территориальных, коллективных, групповых,

личных), с основными интересами других организаций,

заинтересованных в результатах совместной работы. При этом

это согласование должно быть прописано в нормативных

документах (уставе, положениях о подразделениях и т. п.). К

примеру, решение о направленности бюджетных инвестиции в

промышленность, должно согласовываться с некоммерческими

организациями промышленных предприятий; решения о

повышении заработной платы госчиновникам за счёт

бюджетных ресурсов должно согласовываться с профсоюзами и

т. д.

К управленческим принципам относятся:

1.Принцип целенаправленности, требующий четкой

формулировки целей, задач и условий деятельности конкретной

институциональной структуры, которые она обязана достигнуть

(иметь), взаимодействуя с хозяйствующими субъектами в

пределах территории в интервале определенного временного

периода. Эти цели, задачи, условия должны быть согласованы с

целями, задачами региона, способствовать их выполнению и

отражать сущность назначения структуры в определенном

временном интервале.

Например, если целью региона является динамичный

рост производства ВРП, то и региональные ассоциации

промышленников в качестве целевой установки должны иметь

задачу по наращиванию производства добавленной стоимости.

При изменении цели, задач и условий развития региона должны

меняться и целевые установки институциональных структур.

2.Принцип системности предполагает обязательное

включение в систему управления следующих элементов:

полный набор функций управления, структуру системы,

включая кадры управления и их квалификацию, методы

системы, систему информации, методы обработки информации,

процедуры управления, оценку эффективности работы системы,

технические средства системы. При этом эти элементы должны

содействовать выполнению целей и задач институциональной

структуры.

3.Принцип территориальности. Его суть заключается в

установлении институциональной структурой

дифференцированной политики по отношению к агентам

территориальной экономики. Это обусловлено большим

разнообразием в регионе экономических, социальных,

климатических и политических условий в отдельных

территориях. Ранее, например, это находило свое выражение в

установлении различных поясных цен на товары и поясных

коэффициентах заработной платы. Несоблюдение этого важного

фактора будет вызывать разрушение производительных сил в

отдельных территориях, имеющих низкий уровень развития по

отношению к крупной территории (стране, региону и т п.).

Сейчас это наблюдается в отношении сельских районов и малых

городов, которые, как правило, деградируют в своём развитии.

66

В Пермской области к ним можно отнести г.HКизел,

г.HГремячинск, г.HКраснокамск, г.HЧёрмоз, Чердынский район,

Ильинский район и др.

4.Принцип унифицированности. Деятельность

институциональной структуры относится к управленческой

сфере. Она оказывает воздействие на развитие различных

субъектов хозяйствования, находящихся в пределах территории.

Поэтому она должна быть нейтральна:

- к формам собственности;

- к политическим и идеологическим различиям;

- гражданству физических лиц;

- месту происхождения капитала.

Её процедуры, методы должны быть унифицированы и не

учитывать эти различия. Например, в «Налоговом кодексе»

записано, что методы расчёта и сбора налогов должны быть

унифицированы и не зависеть от указанных выше различий.

К экономическим принципам относятся:

1.Принцип экономической эффективности.

Институциональная политика должна способствовать

динамичному и устойчивому социально-экономическому

развитию общества. Введение новых или реорганизация старых

институциональных структур должны сопровождаться технико-

экономическим обоснованиям этих мероприятий и независимой

экспертизой. Крупный русский исследователь налоговых систем

И.HТургенев (начало ХХ в.) писал о необходимости

«...прогнозировать возможные последствия от введения тех или

иных налогов, изменения их элементов и порядка взимания,

крайне осторожно проводить налоговую политику». Это

положение относится ко всем изменениям институциональной

структуры.

2.Принцип стимулирования. Система оплаты труда

работников институциональной структуры должна

стимулировать результативность их деятельности в масштабах

их сферы ответственности в разрезе конкретной сфере

экономики. Каждый работник конкретной институциональной

структуры обязан знать показатели и условия премирования и

депремирования своего подразделения. К примеру, работники

региональных налоговых служб должны премироваться за

67

выполнение планов по сбору налогов в целом по региону, но

при условии выполнения прогнозов по производству ВРП.

Или работники антимонопольного комитета,

отвечающего за развитие малого предпринимательства, должны

стимулироваться за динамику производства добавленной

стоимости в этом секторе экономики при условиях сохранения в

нём численности занятых. Отсутствие системы стимулирования

и ответственности за конечные результаты деятельности

работников институциональной структуры не приведёт к

устойчивому повышению эффективности развития экономики.

К правовой сфере относятся следующие принципы.

1. Принцип законности. Его сущность заключается, что

организация институциональной структуры должна не

противоречить Конституции РФ, правовым актам федерального

и регионального уровня. В условиях, когда имеется реальная

потребность в создании новой институциональной структуры и

отсутствует правовая база её функционирования, необходимо

сначала разработать правила, которыми она будет

руководствоваться в своей деятельности и только после этого

формировать институциональную структуру. При этом не

обязательно иметь аналогичную институциональную структуру

на вышестоящем уровне.

2. Принцип федерализма. Его сущность заключается в

согласованности основных положений функционирования

институциональной структуры с аналогичными

институциональными организациями на уровне федерации.

Особенно это касается содержания целевых приоритетов в

воздействии институциональной структуры на субъекты

хозяйствования территории.

Например, основные положения областной службы по

труду и занятости должны согласовываться с направлением

деятельности федеральной службы по труду и занятости и т. д.

3. Принцип правовой свободы. Регион должны иметь

достаточно широкое правовое поле в построении своей,

достаточно самостоятельной специфической политики, чтобы

учитывать особенности развития своей территории, которые

невозможно в полной мере учитывать из центра. В связи с этим,

повышается самостоятельность, свобода действии и

ответственность местных властных структур за развитие своей

68

территории. К примеру, регион должен иметь право варьировать

налоговые ставки регионального назначения. Должен

определять инвестиционные льготы на освоение продукции,

необходимой региону и т.д. В настоящее время, по нашей

оценке, уровень влияния властных структур региона на развитие

региона в рамках действующего правового поля не превышает

20H%, что связывает их позитивную инициативу по ускорению

развития территории и противоречит мировой практике (США,

Канада, Швейцария).

К научно-технической сфере относятся следующие

принципы.

1. Принцип инновационности. Его сущность

заключается в применении для каждой институциональной

структуры инновационной модели развития организации, когда

поток направленной научно- технической информации

постоянно «перерабатывается» и селективно используется в

практической работе организации с целью ее дальнейшего

развития.

2. Принцип информационности, состоит в применении

институциональной структуры автоматизированных методов

переработки информации на основе использования ВТ и

глобальных и отечественных информационных систем типа

«ИНТЕРНЕТ». «Как правило, все ведущие сотрудники

организации должны иметь доступ в «ИНТЕРНЕТ» в домашних

условиях.

В настоящее время определенные нами принципы

находят слабое отражение в построении институциональной

структуры. Особенно это относится к организационным

принципам, когда создаются институциональные структуры.

Уже на начальном этапе своего функционирования они не

приспособлены к эффективной деятельности, не нацелены на

динамичное развитие закреплённых за ними сфер экономики, на

гармонизацию своих коллективных интересов с интересами

других агентов экономики, взаимосвязанных с ними и другими

региональными структурами.

Безусловно, соблюдение принципов построения

(трансформации) институциональной структуры, требующих не

только глубоких знаний, но и политической воли, позволит

повысить эффективность анализа функционирования

69

институциональных структур, их реорганизации, устойчивость

и динамичность их развития.

70