Диагностические методы определения уровня координационных способностей у детей 6-7 дет

Подождите немного. Документ загружается.

частей и фаз движения: «Исходное положение: встать напротив стола, ступни

ног расставлены в стороны, ноги врозь. Ребенок опускает свою слабейшую

руку на квадратную тарелку в центре. Другую руку (сильнейшую) опускает

на диск напротив (приложении. 2). Указания: необходимо передвигать

сильнейшую руку между двумя дисками, как можно быстрее, через

слабейшую руку, которая лежит на середине стола на квадратной тарелке.

Ребенок должен обозначить касание диска каждый раз, когда преподаватель

скажет: «Внимание, марш!». Необходимо выполнить 25 циклов как можно

быстрее. По команде «Стоп» тест прекращается. Тест выполняется дважды, в

зачет идет лучший результат. Учитывается: время, необходимое для касания

каждого диска за 25 циклов. Если ребенок ошибается, дается дополнительная

попытка в 25 циклов. Результат выраженный в секундах переводится в очки.

Например, результат ребенка - 10,3 сек. В очках -103 очка. Окончательный

результат записывается в очках - чем меньше очков, тем выше результат,

лучше реакция ребенка. (Давыдов, Ю., Шамардин А.И., 2001)

Так же по нашему мнению возможно развитие координационных

способностей с помощью различных игр, которые направлены на

ориентировку в пространстве.

2.2 Ориентировка в пространстве

Способностью к ориентированию в пространстве понимают умение

точно определять и своевременно изменять положение тела и осуществлять

движение в нужном направлении. Эту способность человек проявляет в

соответствующих условиях какой-либо конкретной деятельности (на

площадке для игры в волейбол, теннис, баскетбол, футбольном или

гандбольном поле, борцовском ковре, ринге, на гимнастических снарядах и

др.) и по отношению к движущемуся объекту (партнеры, соперники, мяч и

др.).) Из этого следует, что способность к ориентированию в пространстве

специфично проявляется в каждом виде спорта. Ее проявление и развитие в

значительной мере зависит от быстроты восприятия и оценки

пространственных условий действия, которая достигается на основе

31

комплексного взаимодействия анализаторов, среди которых ведущая роль

принадлежит зрительному. Об уровне развития этой способности можно

судить по тому, как точно ребенок оценивает изменяющиеся условия

деятельности, насколько быстро в них ориентируется и осуществляет

правильные действия (Лях В.И., 1989).

Для этого можно приложить ребенку поиграть в различные

развивающие игры направленные на ориентировку в пространстве

Для того, что бы играть с детьми в эти такие, необходимо что бы они

умели определять правую — левую руку и соответственно правую — левую

сторону. зрелости (Гуткина Н. И., 2004).

Первую игру которую я хотел бы рассмотреть это «Найди клад» Целью

игры является научить ребенка ориентироваться в пространстве (повернуть

направо или налево).

Ведущий группу предлагает детям отыскать клад (в качестве клада

прячется какой-то предмет), ориентируясь на говорящий дорожный

указатель. Роль указателя исполняет взрослый, сообщающий детям, что их

ждет на том или другом направлении пути. Ребенок должен выбрать дорогу,

ориентируясь на следующие высказывания: «Направо пойдешь — клад

найдешь, налево пойдешь — сам пропадешь». «Налево пойдешь — клад

найдешь, направо пойдешь — сам пропадешь».

Взрослый держит в каждой руке, указывающей направление дороги, по

табличке. На одной из них нарисован сундук, а на другой сундук,

перечеркнутый крестообразным знаком. Для каждого следующего игрока

местоположение клада меняется в случайном порядке. Проигравшие дети

(выбравшие неправильное направление пути) выбывают из игры, а нашедшие

клад сохраняют его у себя до конца игры, поэтому в качестве клада хорошо

использовать различные привлекательные игрушки. Клад должен быть

спрятан так, чтобы ребята не видели его местонахождение и не знали, где он

находится. Для этого в тот момент, когда взрослый прячет клад, все

играющие ребята должны отвернуться.

32

До начала игры ведущий группу предлагает детям представить себя

различными сказочными персонажами, отправившимися в путь на поиски

клада. Таким образом, данная игра приближается к сюжетно-ролевой.

Когда дети хорошо будут справляться с этим вариантом игры, то

предлагается усложненный вариант.

Усложнение игры идет по нескольким направлениям.

1. Местоположение клада смещается относительно исходного по кругу:

на 90°, 180°, 270°, 360°. Соответственно смещается и говорящий

указатель. Это делается для того, чтобы дети не запоминали «право» и

«лево» относительно каких-то предметов в комнате, а должны были

каждый раз самостоятельно определять направление в пространстве.

2. На пути сказочного персонажа, которого изображает ребенок, до того,

как он дойдет до основного указателя дороги, встречаются различные

препятствия, которые можно благополучно миновать, только используя

подсказку, куда идти — направо или налево. Так, перед

путешественником внезапно встает скала, которую можно обойти по

узенькой тропинке справа (слева). А потом дорога доходит до реки,

через которую можно переправиться вброд, находящийся слева (спра-

ва). Затем надо пройти через дремучий лес и не попасться злому вол-

шебнику, для чего в лесу надо сначала идти направо (налево), потом

налево (направо), а затем опять направо (налево) и т. д. Если ребенок

не может воспользоваться подсказкой, то есть выбирает неправильное

направление пути, то он проигрывает и дальше игру не продолжает.

3. Миновав всевозможные препятствия, путник подходит к дорожному

указателю, который на этот раз молчит и показывает только одно

направление дороги, где находится клад (в руке у взрослого табличка с

сундуком). Но пойти по нужной дороге путешественник сможет только

в том случае, если правильно назовет направление пути: направо или

налево. Если он ошибется, то проиграет.

33

Когда ребенок сам должен назвать направление пути (направо или

налево), ориентируясь на указатель, то он называет направление соот-

ветственно тому, куда он пойдет. Так, если взрослый, стоя лицом к ребенку,

держит в правой руке табличку с рисунком сундука, то ребенок называет

направление «налево», и наоборот.

Подсказки по преодолению препятствий даются безлично. Путеше-

ственник слышит голос, идущий сзади него (для этого взрослый в этой части

игры стоит позади ребенка). (Гуткина Н. И, 2004

2

). Расположение на

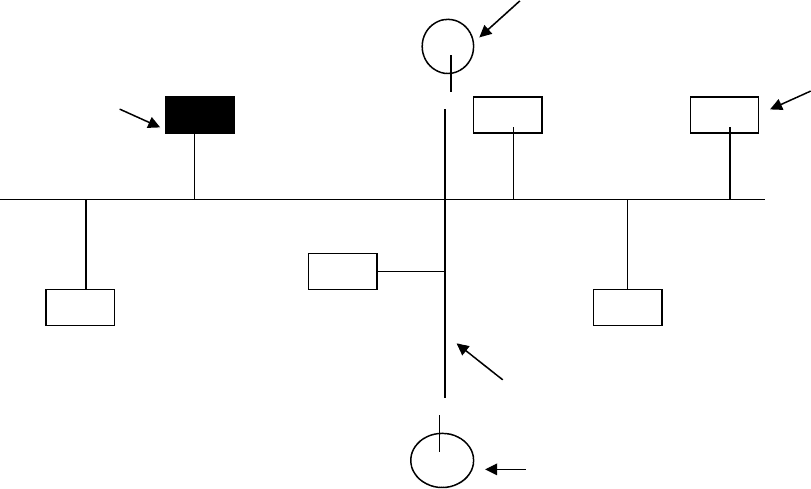

площадке представлено на рисунке 3.

Развивающая игра «Найди клад»

1

2 3

5

4

Рис 3. (1 - Взрослый показывающий направление; 2 - Условный сундук с

кладом; 3 - места, где возможно лежит условный клад; 4 – диагностируемый;

5 – дорожка по которой может идти диагностируемый.)

Что бы было легче и понятнее играть в эту игру, взрослый, выступая в

роли указателя, взрослый стоит к играющему лицом и сообщает

местонахождение клада (направо или налево), исходя из того, куда должен

идти ребенок. Так, если взрослый держит в левой руке табличку с рисунком

сундука, то ребенку он сообщает, что клад находится направо, и наоборот.

34

Далее мы предлагаем систему оценок у к данной игре, что бы она

имела диагностическое значение, она будет выглядеть таким образом:

1) Хорошо развита ориентировка в пространстве, не стребует

дополнительной коррекции

a) Идет уверенно, не задумывается о правильности выбранного направления;

b) Не задает лишних вопросов;

2) Среднее развита ориентировка в пространстве, возможно использование

развивающих игр, или изучение и устранение проблемы в учебном или

процессе .

a) Иногда останавливается, и задумывается;

b) При ошибках в состоянии исправиться самостоятельно или с помощью

взрослого;

c) Движения медленные но верные, и уверенные, если не торопиться то

выполняет правильно;

3) Плохо развита ориентировка в пространстве, требуется немедленная

коррекция;

a) Постоянно останавливается, долго задумывается, частые ошибки

b) Исправиться не может без посредственной помощи взрослого, не

может понять его словесные указания;

c) Отказ ребенком продолжать игру из-за невозможности реализовать ее

сюжет в связи с невыполнением им инструкции.

Когда ребенок научился ребенок научился различать стороны, а за счет

них мог дифференцировать направления движений, мы хотели бы

предложить разработанную нами метод диагностики и развития тренировки в

пространстве с невозможностью использовать зрительную анализаторную

систему. Для этого мы воспользовались принципами о которых говорила уже

известная по нашей работе Л.Т Майорова которая в своем пособии

«Воспитание координационных способностей у детей дошкольного возраста»

она пишет о на каких при каких условиях формируется ориентационная

35

способность: «Формирование ориентационных способностей должно

проходить при соблюдении следующих условий:

в единстве с обучением двигательным навыкам;

осознания детьми пространственного положения частей своего

тела;

определения места положения и отношения между

окружающими предметами и собственным расположением в

пространстве.

(Майорова Л.Т., Лопина Н.Г., 2000

2

) Итак, рассмотрев игры для

формирования детей представления о левом и правом направлении, мы

готовы описать метод наш диагностики ориентировки в пространстве.

Для начала опишем метод полностью.

1. Ребенок становиться в центр зала в котором хаотично или строго

в определенном порядке лежат обручи. Ему прилагают поиграть

в игру « Невидимая тропа»

2. Взрослый завязывает ему глаза, кладет в один из обручей

условное солнышко и располагается в стороне от площадки, но

на достаточном расстоянии ,что бы диагностируемый услышал

его;

3. После чего он дает инструкцию ребенку: «Подставь, что ты

попал в волшебный лес, но в лесу потерялось солнце и в нем

наступила полная темнота. Жители леса сказали, что оно

пропало, где-то в невидимой тропе, среди заколдованных

луговых полей и нам необходимо протии туда и отыскать в каком

из них оно затерялось. А глазки мы завязали что бы оказавшись

рядом с солнышком оно нас не ослепило»;

4. Далее ребенку дается команды как ему ступать, например

взрослый ему говорит «три шага в право» ребенок должен на

интуитивном уровне сделать три пристанных шага в право или

36

«повернись в лево» и ребенок делает поворот на 75 градусов в

лево;

5. Как только ребенок вступил в обруч, ему разрешается снять

повязку, рекомендуется произнести таки слова «вот мы нашли

солнышко оно поднялось высоко вверх, тереть ты можешь снять

повязку и не ослепить себя». Примечание: если условным

солнышком будет выступать какой либо сфераобразный предмет,

который будет лежать внутри обруча, что ребенка можно

попросить ребенка ощупать его.

Теперь поэтапно рассмотрим условия, используемые в этом «методе-

игре». Первым здесь выступает формирование «в единстве с обучением

двигательным навыкам». Года ребенку говорят направления, он учиться

выполнять движения различные движения с поворотами, разворотами,

одновременно провоцируя «осознания детьми пространственного положения

частей своего тела». Последнее условие «определения места положения и

отношения между окружающими предметами и собственным расположением

в пространстве» характеризуется тем, что ребенок понимает, что он

находиться в какой то точке, которая расположена внутри пространства

(запутанной тропы), поскольку ребенок видел, что вокруг него расположены

обручи (заколдованные поля). Так же если внутри будет лежать предмет

(солнышко) который можно ощупать с закрытыми глазами, то это даст еще

большее представление о нахождении его в пространстве в котором его

окружают предметы, т .е. что он находиться между окружающими его

предметами.

37

Предлагаемые оценки уровня развития ориентировки в пространстве

такие же, как и в игре «найди клад». Мы можем сказать, что данный метод

имеет сюжетно-ролевую окраску, что обязательно повысит интерес ребенка к

ее прохождению, увеличит эмоциональный фон, а следовательно настроит

его на максимально возможное использованию своих как психических, так и

физических способностей, помогая закрепить выполняемые им движения. На

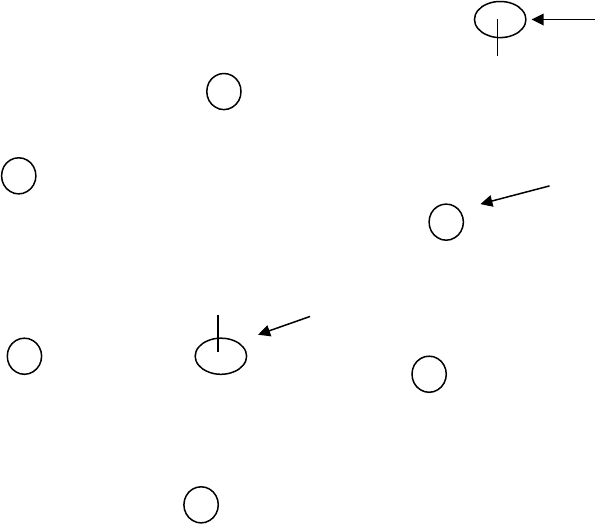

рисунке 4 схематично изображен метод «Невидимая тропа»

Схема метода «Невидимая тропа»

1

2

3

Рис 4 ( 1- взрослый; 2 – обруч; 3 – диагностируемый)

Выводы

В этой главе мы рассмотрели основные методы диагностики и

развития координационных способностей у детей 6-7 лет. Установили что

существует три вида методов – это наблюдение, метод экспертных оценок, и

аппаратурные методы. В данном разделе мы рассмотрели преимущественно

методы наблюдения и методы экспертных оценок, поскольку в возрасте 6-7

лет аппаратурный обычно не используется, особенно в педагогической

38

деятельности в дошкольных учреждениях так же не имеются такие средства

диагностики. Так что по нашему такие тесты как «невидимая тропа, найди

клад» относятся ближе к методу наблюдения, а медико-педагогические,

такие как фламинго или тест по определению реакции или частоты

постукивания я являются экспертными. Конечно, существует множество

тестов как мнений по отношению к их типизации, но используя их на

практике становиться отчетливо, что они направлены на определения уровня

развития тех или иных способностей, а порою в различных отраслях имеют

разное значения, например в медецинских состояние вестибулярных систем и

отолитового аппарата, в педагогических целях, готовность к школьным

занятиям на уроках физической культуры, в психологии уровень развития

сенсорных систем и т.д. По этому говорить об однозначности тестов

говорить очень трудно. Мы постарались рассмотреть саамы общие методы

диагностики из различных отраслей, приближенные к специальности

физическая культура.

39

Заключение

Координационные способности играют огромную роль в нашей жизни,

они помогают нам в физическом развитии но и в развитии личности.

Многообразие их использования не имеет границ в любом виде

деятельности, а в частности физическом воспитании. Они помогают

рационально использовать силу, бы троту и этим помогают выносить нам

большие нагрузки за счет правильного распределения возможностей. Протии

по малоосвещенной местности ориентируясь только на более знакомые или

лучше видимые объекты, хорошо развитая ориентировка в пространстве

поможет избежать нам потери нужного пути. Способность к

дифференцированию покажет нам когда лучше перейти дорогу на

нерегулируемом перекрестке, устоять в вагоне движущегося поезда или

трогающегося автобуса разрешит проблема равновесия и так можно

перечислять до бесконечности, но самое богатое разнообразие их

использования дается в физической культуре и спорте, так как там имеются

различные ситуации определенного рода, где необходимо действовать по

правилу, что является фундаментом специальных способностей,

апробированными и развитыми на протяжении многих лет.

Сходя их рассмотренных методов, можно сказать, что их разнообразие

дает нам пищу для их сравнения, но использование большого количества

методов дает нам повод сравнить большое количество результатов, а когда

несколько методов имею общее направление и сходную цель, то их

результаты могут быть как спорными, так и одинаковыми. Например, если

метод «найди клад» и метод запутанная тропа в обоих случаях дают высокий

балл, то можно сказать, что у диагностируемого хорошо развито

преставление о направлении и ориентировка в пространстве или же

показатели теста «фламинго» и прыжки на скакалке покажут высокие

результаты, то можно сказать, что у ребенка хорошо развито равновесие.

Если результаты различны, то можно усомниться валидности метода или в

его пригодности. В пером случае необходимо сравнивать его с другими

40