Давыдов А.А. Конкурентные преимущества системной социологии

Подождите немного. Документ загружается.

231

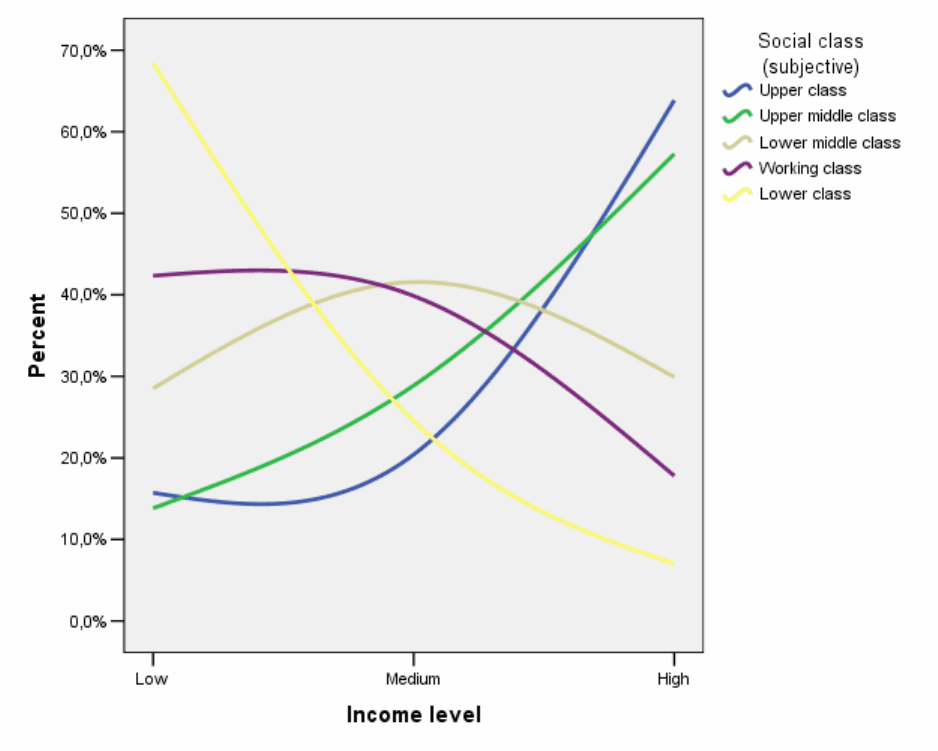

Рис.11

Функции вероятности принадлежности к социальному классу в зависимости

от уровня дохода

В таблице 7 представлены результаты дискриминантного анализа для

дохода, при этом проводилась грануляция самоидентификации с социальным

классом и групп доходов.

232

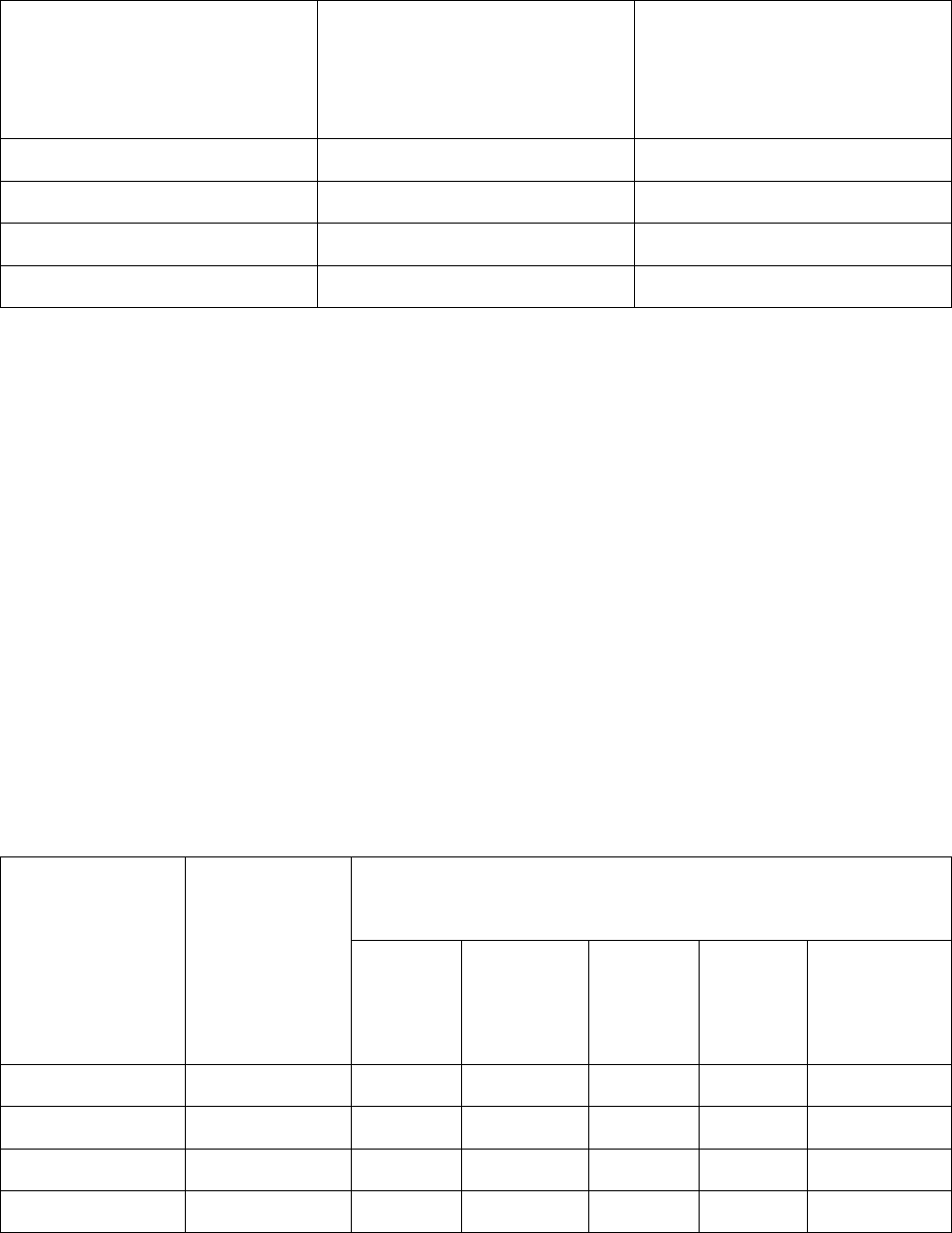

Таблица 7

Результаты грануляции дохода и самоидентификации с социальным

классом с помощью дискриминантного анализа (глобальное предсказание)

Количество социальных

классов

Количество групп дохода Вероятность правильного

глобального

предсказания

самоидентификации с

социальным классом,%

2 3 65.9

2 10 62.4

5 3 26.5

5 10 23.6

Исходя из Soft Computing, в частности, интервальных вычислений [9],

результаты, представленные в таблице 7 можно интерпретировать следующим

образом. По доходу можно правильно предсказать субъективную

самоидентификацию респондентов с социальным классом на 23.6 - 65.9%. Или,

результаты можно интерпретировать как наличие одновременно действующих

четырех «нечетких» правил. При различных уровнях грануляции были получены

следующие локальные результаты правильного предсказания субъективной

самоидентификации с конкретным социальным классом в зависимости от уровня

дохода, которые представлены в таблице 8.

Таблица 8

Результаты грануляции дохода и самоидентификации с социальным

классом с помощью дискриминантного анализа (локальное предсказание)

Вероятность правильного локального

предсказания самоидентификации с социальным

классом,%

Количество

социальных

классов

Количество

групп

дохода

Upper

Class

Upper

middle

class

Lower

middle

class

Working

class

Lower

Class

2 3 76.4 - - - 50.8

2 10 56.6 - - - 70.6

5 3 63.9 0 41.6 0 68.5

5 10 54.4 13.4 15.2 17.1 72.3

233

Исходя из Soft Computing, в частности, интервальных вычислений [9],

результаты, представленные в таблице 8 можно интерпретировать следующим

образом. По доходу можно правильно предсказать субъективную

самоидентификацию респондентов с Upper Class на 54.4 - 76.4%, с Upper middle

class на 0 - 13.4%, с Lower middle class на 15.2 - 41.6%, с Working class на 0 -

17.1%, с Lower Class на 50.8 - 72.3%.

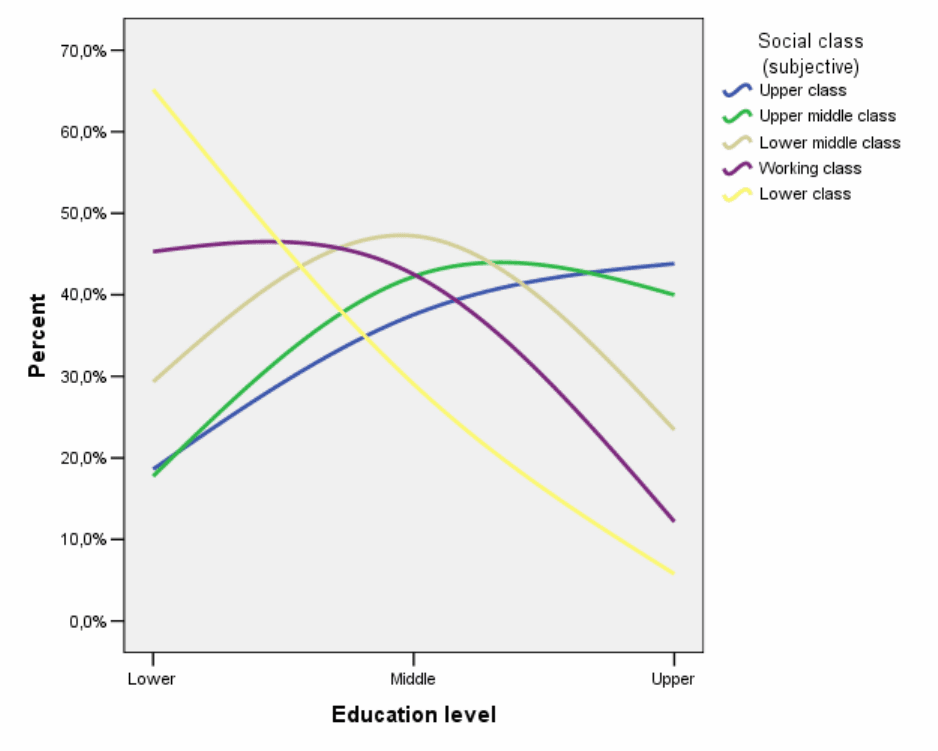

На рис. 12 представлены функции вероятности принадлежности к

социальному классу в зависимости от уровня образования.

Рис.12

Функции вероятности принадлежности к социальному классу в зависимости

от уровня образования

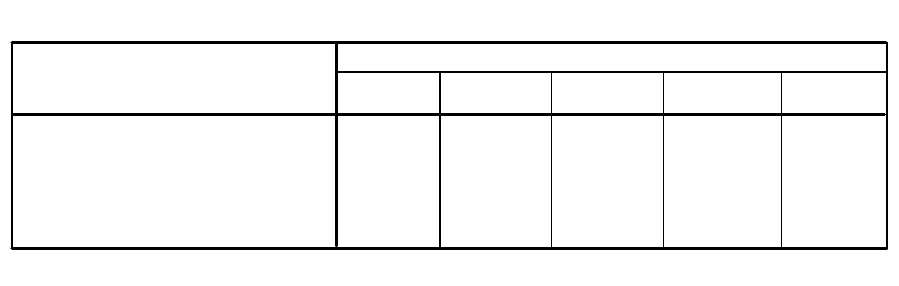

В таблице 9 представлены результаты влияния дохода, образования,

профессии на субъективную идентификацию с социальным классом, полученные

с помощью дискриминантного анализа.

234

Таблица 9

Влияние дохода, образования, профессии на субъективную идентификацию

с социальным классом

Classification Results

a

45,9 19,9 12,2 7,6 14,5

37,5 26,0 13,5 11,7 11,2

18,3 17,1 20,0 19,8 24,9

9,6 11,0 16,8 23,6 39,0

4,6 2,9 9,5 14,6 68,4

15,4 19,4 14,9 22,5 27,8

Social class (subjective)

Upper class

Upper middle class

Lower middle class

Working class

Lower class

Ungrouped cases

%Original

Upper class

Upper

middle class

Lower

middle class

Working class Lower class

Predicted Group Membership

28,9% of original grouped cases correctly classified.

a.

Из таблицы 9 следует, что доход, образование, профессия позволяют

правильно предсказывать, в целом, субъективную принадлежность к социальному

классу только на 28.9%. При этом, доход, образование, профессия в наибольшей

мере (68.4%) позволяют предсказывать субъективную принадлежность к Lower

class. Иными словами, наблюдается локальная предсказательная способность

дохода, образования и профессии. Полученный результат хорошо согласуется с

другими эмпирическими результатами [42] о слабой связи между доходом,

образованием и профессией и субъективной идентификацией с социальным

классом.

Зависимость между субъективной самоидентификацией респондентов с

социальным классом и страной проживания, годом проведения опроса, доходом,

образованием, профессией существенно зависит от грануляции социальных

классов. Это следует из проведенного анализа с помощью мультиноминальной

логистической регрессии, пошагового дискриминантного анализа, Classification

Tree и оптимального шкалирования. В качестве примера в таблице 10

представлены результаты пошагового дискриминантного анализа для некоторых

грануляций субъективной самоидентификации с социальным классом. В качестве

критерия грануляции использовался критерий «ближайшего соседа», согласно

которому грануляция не должна нарушать иерархический порядок социальных

классов.

235

Таблица 10

Зависимость между грануляцией субъективной самоидентификации с

социальным классом и вероятностью правильного глобального предсказания

субъективной самоидентификации

Грануляция Вероятность правильного

глобального предсказания

субъективной

самоидентификации с

социальным классом,%

(Upper class+ Upper middle class+ Lower middle

class), (Lower class + Working class)

68.0

(Upper class+ Upper middle class+ Lower middle

class), Working class, Lower class

58.2

(Upper class+Upper Middle class), Lower middle

class, Working class, Lower class

41.2

Upper class, Upper middle class, Lower middle class

Working class, Lower class

21.1

Upper class, (Upper Middle class+Lower Middle

class), Working class, Lower class

20.6

Страна мира (национальная специфика страны) оказывает слабое

статистическое влияние на субъективную самоидентификацию с социальным

классом (коэффициент сопряженности Крамера равен 216.0=CV ), что может

служить эмпирическим подтверждением универсальности разработанной теории.

Универсальность теории может быть обусловлена общесистемными

закономерностями [8,35], обеспечивающими системную целостность социальных

систем.

В целом, полученные результаты эмпирической верификации прямо и

косвенно свидетельствуют в пользу адекватности разработанной гранулярной

теории социальных классов.

Выдвижение новых плодотворных гипотез

Разработанная гранулярная теория социальных классов позволяет

выдвигать новые плодотворные гипотезы, доступные эмпирической проверке, что

в системной социологии [7] считается одним из конкурентных преимуществ

теории. Например, из рис. 2 следует, что принадлежность к социальному классу и

236

соответствующие потребности связаны прямыми и обратными связями.

Выдвинем гипотезу, что субъективная самоидентификация респондента с

социальным классом позволяет максимально точно прогнозировать оценку

счастья респондента, как индикатора иерархического уровня потребностей.

Иными словами, огрублено можно сказать, что классовое положение индивидов в

обществе максимально определяет потребности индивидов. Данная гипотеза

вытекает, в частности, из классической модели W. Warner [цит. по 5], согласно

которому существует Upper-upper class (или образно, «старые деньги»), т.е.

индивиды, родившиеся в богатых, известных и уважаемых семьях, получающие

принадлежность к Upper class по факту рождения (наследования). Для

эмпирической проверки выдвинутой гипотезы воспользуемся статистическими

направленными мерами сопряженности для субъективной классовой

самоидентификации и оценкой счастья. В таблице 11 представлены полученные

результаты. Грануляция для социальных классов и оценок счастья не

проводилась.

Таблица 11

Направленные меры сопряженности между субъективной самоидентификацией с

социальным классом и оценкой счастья

Directional Measures

,026 ,001 17,952 ,000

,057 ,003 17,952 ,000

,000 ,000 .

c

.

c

,027 ,001 ,000

d

,007 ,000 ,000

d

,164

,147

Symmetric

Social Class Dependent

Feeling of happiness

Dependent

Social Class Dependent

Feeling of happiness

Dependent

Social Class Dependent

Feeling of happiness

Dependent

Lambda

Goodman and

Kruskal tau

Nominal by

Nominal

EtaNominal by Interval

Value

Asymp.

Std. Error

a

Approx. T

b

Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.

a.

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

b.

Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.

c.

Based on chi-square approximation

d.

Из таблицы 11 следует, что по оценке счастья можно точнее

прогнозировать результат субъективной самоидентификации респондента с

социальным классом, по сравнению с обратной ситуацией, когда по субъективной

самоидентификации прогнозируется оценка счастья. Огрублено можно сказать,

что потребности индивидов максимально определяют социальное положение

индивидов в обществе. Объяснение полученного статистического результата

237

вытекает, в частности, из классической модели W. Warner [цит. по 5], согласно

которому существует Lower-upper class (или образно, «новые деньги»), т.е.

индивиды, попавшие в Upper class благодаря своим способностям, труду,

достижениям и (или) стечению обстоятельств, с помощью вертикальной

социальной мобильности. Таким образом, выдвинутая гипотеза, согласно которой

субъективная самоидентификация с социальным классом в максимальной мере

определяет оценку счастья, в данном исследовании не получила эмпирического

подтверждения. Из полученных результатов следует, что наоборот, оценка

счастья в максимальной мере определяет субъективную самоидентификацию с

социальным классом.

Другая гипотеза. Из рис. 1 следует, что для среднего класса наиболее

важными являются потребности в социальных связях (идентификации,

принадлежности к социальной группе и т.д.). Если допустить, что теория верна, то

тогда, чем выше доля среднего класса в стране мира, тем для большего

количества граждан данной страны важны потребности в социальных связях.

Данная гипотеза позволяет объяснить эмпирические данные WVS, из которых

следует, что за период 1981 - 2004 гг. доля респондентов, идентифицирующих

себя со средним классом (Upper middle class+ Lower middle class) составила,

например, в Израиле - 89.6%, Швейцарии - 77.6%, Азербайджане - 74.4%, Грузии -

74.2%, Великобритании - 66.9%, Киргизстане - 66.8%, Японии - 65.6%, США -

63.6%, Беларуси - 63.0%, России - 38.9%. В частности, из гипотезы вытекает, что в

Израиле важность социальных связей в 2.3 раза выше, чем в России. Данная

гипотеза также объясняет, почему в Грузии и Киргизстане доля респондентов,

идентифицирующих себя со средним классом выше, чем в Японии и США.

Потому, что в Грузии и Киргизстане более важны потребности в социальных

связях.

Компьютерная реализация теории

Компьютерная реализация разработанной теории осуществлялась в рамках

компьютационной парадигмы Neuro Computing [24], поскольку с помощью

«нейронной» сети можно аппроксимировать (приблизить) любую классовую

структуру в прошлом, настоящем или будущем для любой страны мира с учетом

средств удовлетворения потребностей. Например, если средства

удовлетворения

потребностей отождествить с «входными» нейронами, скрытый слой с пятью

нейронами отождествить с группами потребностей А.Маслоу [14], а «выходные»

238

нейроны отождествить с субъективной самоидентификацией с социальными

классами. Данное утверждение следует из доказанных математических теорем

Neuro Computing [24].

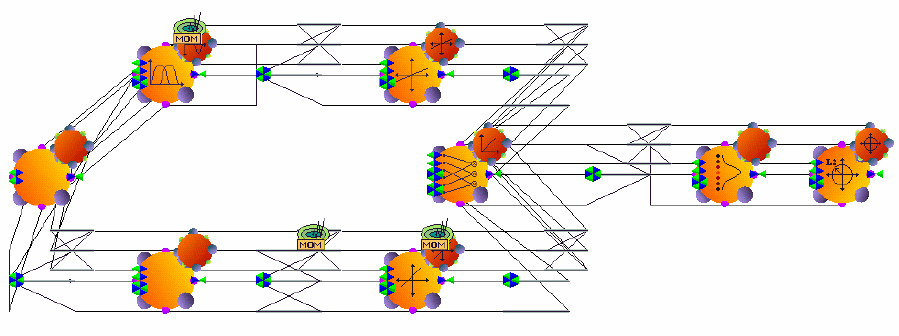

С помощью генетического алгоритма обучения была обучена «нейронная»

сеть класса CANFIS (Co-Active Neuro-Fuzzy Inference System) из пакета

«NeuroSolutions» (версия 5.0) [34]. Более подробно с «нейронными» сетями класса

Neuro-Fuzzy Computing, основанными на «нечеткой» логике, заинтересованный

читатель может ознакомиться в [24, 36-37]. В качестве «входных» нейронов

выступали традиционные объективные показатели, а именно, доход, образование,

профессия респондента, в качестве «выходных» нейронов выступала

субъективная самоидентификация с социальным классом. Скрытый слой

содержал пять нейронов, что соответствовало пяти группам потребностей

А.Маслоу (см. рис.8). В качестве передаточных нейронов использовались

SoftMaxAxon («мягкие» нейроны), функции принадлежности Белла. Процедура

«нечеткого» вывода - модель TSK Sugeno. Архитектура построенной CANFIS

представлена на рис. 13.

Рис.13

Архитектура CANFIS (Co-Active Neuro-Fuzzy Inference System)

Характеристики генетического алгоритма обучения были следующими.

Количество эпох - 25000, размер популяции - 200, количество поколений - 100.

Оператор селекции - Roulette («рулетка»), вероятность кроссовера

(кроссинговера) - 0.9, вероятность мутации - 0.01. Точность обучения «нейронной»

сети по исходным данным составила

93.0≥r . При обучении «нейронной» сети

использовалась процедура кроссвалидизации. Тестирование обученной

«нейронной» сети осуществлялось методом скоринга (на 1% эмпирических

239

данных WVS, которые предварительно были выбраны с помощью

систематической выборки из общего массива и не использовались для обучения

«нейронной» сети). Обученная «нейронная» сеть правильно классифицировала в

79% случаев, субъективную принадлежность индивида к социальному классу на

новых эмпирических данных.

Использование гранулярной теории социальных классов в современной России

По данным Л.А.Беляевой [45], суммарная доля «новых» и «старых» бедных

в современной России составляет 36%. Если «новых» и «старых» бедных

интерпретировать как обобщенный «Lower Сlass», то тогда полученное значение

близко (абсолютная погрешность 2.2%), к значению 38.2%, которое следует из

таблицы 1 и соответствует эмпирическим данным из WVS, которые были

представлены выше. Соответственно, в современной России доля обобщенного

«Uper Class» может составлять 61.8%. В соответствии с представленными выше

эмпирическими результатами, имеются основания предполагать, что доля очень

счастливых и имеющих хорошее состояние здоровья в обобщенном «Uper Class»

может быть выше, по сравнению с обобщенным «Lower Сlass». Исходя из

разработанной теории имеются также основания предполагать, что

представители обобщенного «Lower Сlass» в современной России находятся на

уровне удовлетворения низших потребностей (потребности нужды и

безопасности) и удовлетворение данных потребностей имеет для данного

обобщенного социального класса наибольшую значимость. Данное

предположение хорошо согласуется с результатами многочисленных

эмпирических исследований, например [46-49]. Разработанная теория позволяет

предположить, что для представителей среднего класса в современной России,

наиболее важными являются смешанные ценности по Р.Инглехарту [44],

потребности в социальных связях и самоуважении. В целом, гранулярная теория

социальных классов имеет эмпирическое подтверждение и в современной

России, позволяет теоретически объяснить и спрогнозировать закономерности

ответов респондентов в эмпирических исследованиях, посвященных классовой

структуре современного российского общества.

240

Заключение

В проведенном исследовании были получены некоторые прямые и

косвенные эмпирические подтверждения в пользу разработанной автором

гранулярной теории социальных классов. Разработанная теория позволяет более

адекватно, по сравнению с другими существующими теориями, описывать и

объяснять многоуровневую «нечеткую» грануляцию социальных классов,

выдвигать новые и плодотворные гипотезы, доступные эмпирической проверке.

Разработанная на основе гранулярной теории компьютерная модель, с

использованием «нечеткой» логики, позволяет значительно точнее, по сравнению

с предыдущими моделями, прогнозировать субъективную самоидентификацию

респондентов с социальным классом. Полученные в данном исследовании

эмпирические результаты позволяют по новому объяснить закономерности

классовой структуры в современной России и теоретически обоснованно

прогнозировать закономерности ответов респондентов в эмпирических

исследованиях, посвященных классовой структуре общества. Вместе с тем,

разработанная автором гранулярная теория классовой структуры общества - это

всего лишь теория (объяснительная гипотеза), которая хотя и имеет некоторые

эмпирические подтверждения, однако нуждается в окончательной верификации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Levine R. Social Class and Stratification: Classic Statements and Theoretical

Debates. N.Y.: Rowman & Littlefield Publishers Inc.; 2006.

2. Thompson W., Hickey J. Society in Focus. Boston, MA: Pearson, 2005.

3. Grusky D. Social Stratification: Class, Race and Gender in Sociological

Perspective. N.Y.: Westview Press, 2000.

4. Class, Status and Power. Social Stratification in Comparative Perspective/Ed.

R.Bendix., S.Lipset. N.Y.: The Free Press, 1966.

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Social_class

6. Давыдов А.А. Системная социология - социология XXI

века?//Социол.исслед. 2006, №6, С. 20-25.

7. Давыдов А.А. Системная социология. М.: КомКнига, 2006.

8. Давыдов А.А. Модульный анализ и конструирование социума. М.: ИСАН,

1994.