Бесчастнов М.В. Промышленные взрывы: оценка и предупреждение

Подождите немного. Документ загружается.

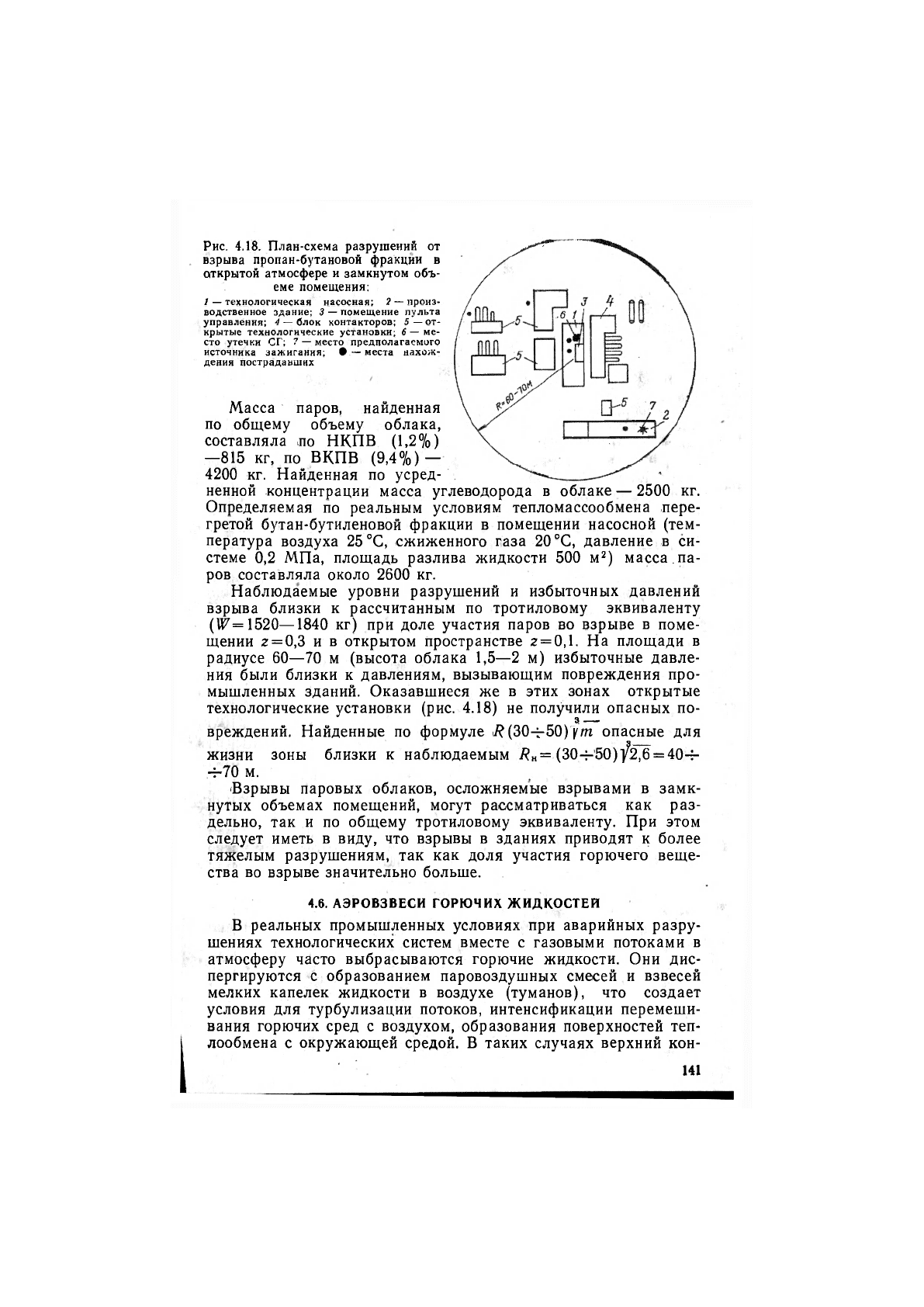

Рис. 4.18. План-схема разрушений от

взрыва пропан-бутановой фракции в

открытой атмосфере и замкнутом объ-

еме помещения:

1—технологическая насосная; 2 — произ-

водственное здание; 3 — помещение пульта

управления; 4 — блок контакторов; 5 — от-

крытые технологические установки; 6 — ме-

сто утечки СГ'; 7 — место предполагаемого

источника зажигания; • — места нахож-

дения пострадавших

Масса паров, найденная

по общему объему облака,

составляла по НКПВ (1,2%)

—815 кг, по ВКПВ (9,4%) —

4200 кг. Найденная по усред-

ненной концентрации масса углеводорода в облаке — 2500 кг.

Определяемая по реальным условиям тепломассообмена пере-

гретой бутан-бутиленовой фракции в помещении насосной (тем-

пература воздуха 25 °С, сжиженного газа 20 °С, давление в си-

стеме 0,2 МПа, площадь разлива жидкости 500 м

2

) масса .па-

ров составляла около 2600 кг.

Наблюдаемые уровни разрушений и избыточных давлений

взрыва близки к рассчитанным по тротиловому эквиваленту

(117=1520—1840 кг) при доле участия паров во взрыве в поме-

щении

2

= 0,3 и в открытом пространстве

2

= 0,1. На площади в

радиусе 60—70 м (высота облака 1,5—2 м) избыточные давле-

ния были близки к давлениям, вызывающим повреждения про-

мышленных зданий. Оказавшиеся же в этих зонах открытые

технологические установки (рис. 4.18) не получили опасных по-

а —

вреждений. Найденные по формуле ^(30-^50)\т опасные для

жизни зоны близки к наблюдаемым /?„=(30-ь 50)/2,6 = 40ч-

4-70 м.

-Взрывы паровых облаков, осложняемые взрывами в замк-

нутых объемах помещений, могут рассматриваться как раз-

дельно, так и по общему тротиловому эквиваленту. При этом

следует иметь в виду, что взрывы в зданиях приводят к более

тяжелым разрушениям, так как доля участия горючего веще-

ства во взрыве значительно больше.

4.6. АЭРОВЗВЕСИ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

В реальных промышленных условиях при аварийных разру-

шениях технологических систем вместе с газовыми потоками в

атмосферу часто выбрасываются горючие жидкости. Они дис-

пергируются с образованием паровоздушных смесей и взвесей

мелких капелек жидкости в воздухе (туманов), что создает

условия для турбулизации потоков, интенсификации перемеши-

вания горючих сред с воздухом, образования поверхностей теп-

лообмена с окружающей средой. В таких случаях верхний кон-

141

центрационный предел воспламенения аэровзвесей жидких

горючих веществ превышает ВКПВ смеси паров (газов) с воз-

духом.

При горении тонкодисперсных аэровзвесей капли малых раз-

меров могут полностью испариться еще до появления пламени

и сгорать как перемешенная смесь паров горючих веществ с воз-

духом. При этом характеристики пламени будут близки к свой-

ствам ламинарного пламени в смеси газов. Однако при низких

температурах окружающей среды в случае высококипящих

жидкостей и жидкостей с низкой упругостью паров полного

испарения капель в зоне подогрева не происходит, а само пла-

мя состоит из множества маленьких диффузионных пламен,

окружающих отдельные капли горючей жидкости.

При этом пламя распространяется при неполном сгорании

всех капель, и верхний концентрационный предел распростра-

нения пламени по таким аэровзвесям будет значительно выше

ВКПВ паровоздушной смеси. В общем верхние концентрацион-

ные пределы воспламенения аэровзвесей превосходят соответ-

ствующие пределы для однородных газовых смесей. При горе-

нии же аэровзвесей жидких топлив всегда имеются локальные

объемы с избытком или недостатком горючего вещества. В об-

ласти «богатых» двухфазных взвесей значительная часть жид-

кости не испаряется в волне горения.

При реальных аварийных катастрофических выбросах паро-

газовых и жидких горючих сред в атмосфере образуются неор-

ганизованные облака больших объемов, содержащие мелкодис-

персную жидкость, что обусловливает дополнительную неодно-

родность концентраций горючих веществ в различных локаль-

ных зонах. В общем случае при аварийных интенсивных

выбросах горючих жидкостей из технологических систем зоны

мелкодисперсной распыленной жидкости в воздухе образуются

в областях, близких к источникам выброса. В этих объемах

концентрация горючего вещества может превышать ВКПВ и

соответственно будут достигаться максимальные значения объ-

емной плотности энерговыделения, давления взрыва и других

параметров ударных волн. По мере удаления от источника вы-

броса концентрация вещества (паров) в воздухе будет сни-

жаться до минимальных значений (НКПВ), что повлечет за

тобой также снижение плотности энерговыделения и т. д.

Эти особенности неорганизованных облаков при их воспла-

менении существенно изменяют режим горения, скорость рас-

пространения пламени и разрушающую способность взрывов в

отличие от экспериментальных взрывов, преднамеренно приго-

товленных однородных газовых смесей. Сегодня не существует

теоретически обоснованных методов оценки этих особенностей,

однако опыт использования боеприпасов с жидким топливом и

анализ ряда крупномасштабных промышленных аварий под-

тверждают большую опасность взрывов таких неоднородных

парогазовых и дисперсных смесей с воздухом. Например, при

140

)зрывах американских авиационных бомб, содержащих по

52,6 кг этиленоксида, возникает облако топливно-воздушной

:меси диаметром 15—17 м и высотой до 3 м. При его подрыве

через 125 мс образуется ударная волна с избыточным давлени-

ем по фронту 2,1 МПа, которая, отражаясь от земли, возраста-

ет в 2—3 раза. На расстоянии 3—4 радиусов облака от эпи-

центра избыточное давление по фронту уменьшается до 0,1 МПа.

Этого достаточно для вывода из строя боевых самолетов, на-

ходящихся на аэродромах, а ударная волна давлением 70—

90 кПа способна причинить серьезные повреждения боевым

кораблям и даже привести к их гибели.

Если предположить, что при взрыве такой бомбы вся масса

этиленоксида в виде паров равномерно перемещалась во всем

объеме облака (600 м

3

), то ее концентрация в воздухе окажет-

ся меньшей НКПВ; ВКПВ [80% (об.)] соответствует плотности

смеси 1,83 кг/м

3

и плотности энерговыделения 0,821 МДж/м

3

.

Стехиометрическому же соотношению перемешенной смеси па-

ров с воздухом соответствуют концентрация этиленоксида

28,6% (об.) и плотность энерговыделения 3,802 МДж/м

3

, а при

<7макс

= 4 максимальное избыточное давление взрыва составляет

0,99 МПа, что в два раза меньше давления, достигаемого при

взрыве указанной бомбы с жидким топливом.

Более высокие уровни давлений в данных и других подоб-

ных условиях реальных промышленных взрывов обусловлены,

по-видимому, особенностями механизма горения аэровзвесей

(по сравнению с горением перемешанных газовых смесей), бо-

лее высокой их плотностью и неоднородностью.

Подобные двухфазные системы в промышленных условиях

образуются не только при диспергировании горючих жидкостей,

но и при аварийных выбросах нагретых жидкостей и паров,

конденсирующихся в атмосфере с образованием туманов. В на-

стоящее время пока нет достаточно точных методов оценки

взрывоопасное™ аэровзвесей и туманов. Однако для отдельных

конкретных технологических объектов и аварийных условий

масса диспергированной жидкости может быть определена с

достаточной достоверностью. При значениях давления и темпе-

ратуры в технологических системах, содержащих жидкость,

при которых возможен лишь спокойный пролив жидкости, дис-

пергирование будет невозможно или весьма незначительно.

Предельные условия, в которых вся имеющаяся в технологиче-

ской аппаратуре горючая жидкость при аварийных ситуациях

может быть диспергирована, возможны при первичных взрывах

аппаратуры, содержащей жидкость, и больших энергиях сжато-

го газа и перегрева жидкостей.

При анализе последствий ряда аварий установлена зависи-

мость массы выбрасываемой и диспергируемой в окружающей

среде жидкости от значений энергии сжатого газа и перегрева

жидкости, которая выражается коэффициентом эффективности

диспергирования жидкости (<р, кг/МДж). При взрыве и вне-

143

запном полном разрушении сосуда достигается максимальное

диспергирование в атмосфере всей имеющейся в нем жидкости;

при раскрытии аппарата в верхней парогазовой зоне

ср

=

= 0,4 кг/МДж. Соответственно масса С вынесенной из аппара-

туры, диспергированной и испарившейся за счет тепла из окру-

жающей среды жидкости (за исключением испарения разлитой

на пол, поддоны и др.) в общем случае может определяться

выражением

С = <р(Л + <г„), (4.8)

где А — энергия сжатого газа, кДж; <3„ — энергия перегрева жидкости, кДж.

При мгновенном парообразовании и диспергировании при

раскрытии технологической аппаратуры на участках ниже уров-

ня жидкости массовый выход ее в атмосферу больше; при этом

мгновенное испарение и диспергирование будут протекать с

внешней стороны в месте утечки. При разрывах жидкостных

трубопроводов интенсивное испарение может происходить в

самой трубе, что приводит к образованию двухфазного потока

и снижению массовой скорости. Однако в любом случае ско-

рость парообразования и эффективность диспергирования будут

выше при раскрытии системы в области жидкой фазьц по срав-

нению со случаями пробоя в области зоны над жидкостью.

Количественная зависимость размеров капель в диспергиро-

ванной среде от температуры перегрева жидкости установлена

при разработке новых способов пожаротушения распыленной

водой. Распыление воды при этом производится не механиче-

ским ее нагнетанием, а за счет перегрева. При выходе перегре-

той до 100—200 °С воды под давлением 0,4—2 МПа происходит

диспергирование парожидкостного потока до размеров капель

воды 10—400 мкм; максимальное число капель имеют диаметр

100—150 мкм. Эта закономерность (уменьшение размеров ка-

пель с повышением температуры перегрева жидкости) может

быть использована для оценки диспергирования горючих жид-

костей при аварийных ситуациях.

Однако для

%

моделирования паровых облаков, образующих-

ся при аварийных выбросах горючих жидкостей, необходимы

дополнительные исследования эффективности диспергирования

в широком интервале температур и давлений жидкостей при

возможных аварийных ситуациях на технологических объектах.

Эффективность диспергирования жидкости в значительной

степени зависит от места и характера раскрытия технологиче-

ской системы. При раскрытии аппарата в паровой фазе, т. е.

выше уровня перегретой жидкости, возможна ситуация, когда

система внезапно полностью раскроется, энерговыделение из

перегретой жидкости будет иметь взрывной характер с макси-

мальным выбросом и диспергированием жидкости. При осво-

бождении поверхности жидкости от пара высвобождается и

нижний слой, при этом вся жидкость мгновенно превращается

в пену и происходит выброс капель за пределы паровой обо-

144

очки. Считают, что Яри Таком мгновенном испарении в паро-

ое облако вовлекается жидкая фаза, масса которой равна

[ассе образовавшегося парового облака. В ряде стран это учи-

ывается в официальных руководящих документах по оценке

(сновных опасностей.

В общем случае массу паров О, образующихся при истече-

ши перегретой жидкости О', можно определить по формуле

0 =

А

С'К

л

, (4.9)

•де К

л

— коэффициент диспергирования жидкости, равный 1—2; т] — доля мгно-

венно испарившейся жидкости

т

1

=11_е

С0

^; (4.10)

С — теплоемкость жидкости, кДж/(кг-К); 0 —степень перегрева жидкости,

т. е. разность между температурой в состоянии перегрева и температурой при

атмосферном давлении, К; г — теплота парообразования, кДж/кг.

В практических расчетах при г|>0,5 и

К-

л

—

2 можно прини-

мать 0 = 0', что соответствует условиям перехода всей истека-

ющей перегретой жидкости во взрывоопасное паровое облако.

На практике наблюдается существенная зависимость разме-

ров парового облака от степени заполнения сосуда жидкостью

на момент взрыва. Так, при внезапном разрушении полностью

заполненного сжиженным газом (жидкостью) хранилища объ-

ем непосредственно выброшенного пара в 100 раз превышает

его первоначальный объем. Разрушение же частично заполнен-

ного жидкостью резервуара при давлении паров 1 МПа при-

водит лишь к десятикратному увеличению объема.

При образовании отверстия ограниченных размеров истече-

ние паров может происходить при критической звуковой скоро-

сти, а процесс парообразования перегретой жидкости растяги-

ваться во времени и протекать спокойно без выбросов жидко-

сти. В паровых котлах вовлечение жидкости в поток пара

начинается при скоростях потока «3 м/с; в ректификационных

колоннах предельная скорость парового потока в межтарельча-

том пространстве (капельки жидкости еще не увлекаются паром)

составляет 2 м/с.

Эту закономерность используют иногда для оценки эффекта

диспергирования при исследованиях крупномасштабных ава-

рий. По материалам исследования катастрофы в Фликсборо

(Англия) стало известно, что истечение паров циклогексана из

двух реакторов происходило через два боковых отверстия диа-

метром 0,75 м в области паровой фазы над жидким перегретым

циклогексаном и продолжалось не более 120 с. По скорости зву-

ка рассчитали, что с момента разрушения перемычки между

четвертым и шестым аппаратом шестиреакторного каскада (на

момент аварии пятый аппарат был удален) количество выбро-

шенных паров через одно отверстие и массовая скорость исте-

чения составили за первые 5 с —2,8 т (0,56 т/с); 10 с —5,3 т

(0,43 т/с); 20 с —8,7 т (0,25 т/с); 22 с (конец звукового режима

истечения) —0,22 т/с; 30 с—10,9 т (0,15 т/с); 48 с—12,55 т.

1П—1006

145

Поверхность испарения жидкости (при диаметре вертикальног

цилиндрического аппарата 3,55 м) составляла «10 м

2

. С уче

том скорости истечения за первые 5 с удельная скорость паро

образования составляла 56 кг/(м

2

-с). Линейная скорость дви

жения паров в реакторе (при давлении 0,8 МПа и молекуляр

ной массе • циклогексана 84) при разрушении перемычкь

составляла 2,73 м/с, что несколько выше предельно допустимой

скорости безжидкостного парового потока в ректификационных

колоннах. Масса жидкости, вовлеченной в паровой поток (за

исключением начальной фазы — первой секунды, когда жид-

кость выбрасывалась из реакторов) составила ~

1

%. Эти

результаты расходятся с данными, полученными по формуле

(4.6) для случая полного раскрытия технологической системы

(около 6 т). Это объясняется тем, что в действительности ско-

рость испарения значительно меньше по сравнению с той, кото-

рая могла быть при полном раскрытии реакторов.

4.7. НАДЗЕМНЫЕ ВЗРЫВЫ ПАРОГАЗОВЫХ ОБЛАКОВ

Наибольшее число описанных крупномасштабных взрывов

парогазовых сред относится к наземным взрывам тяжелых уг-

леводородов, распространяющихся над поверхностью земли на

сравнительно незначительной высоте (2—8 м). Соответственно

найденные закономерности можно относить именно к паровым

облакам, имеющим плоскую форму различной конфигурации.

Однако в реальных промышленных условиях выбросы горючих

парогазовых сред в атмосферу могут происходить на значи-

тельной высоте над поверхностью земли. Кроме того, горючие

парогазовые среды часто представляют собой смеси веществ,

существенно различающихся по плотности, физико-химическим

и взрывчатым свойствам. В условиях залповых выбросов боль-

ших масс горючих сред из технологического оборудования на

больших высотах паровые облака приобретают форму сферы

или ее части. Соответственно уровни и характер разрушений от

взрывов паровых облаков сферической формы отличаются от

взрывов облаков плоской вытянутой формы.

Для примера рассмотрим взрыв парогазового облака, про-

исшедший 11 августа 1990 г. на Новоярославском НПЗ. Выброс

в атмосферу горючего водородсодержащего газа произошел

через сбросную трубу на высоте «50 м от поверхности земли

вследствие срабатывания предохранительных клапанов, уста-

новленных на тепломассообменной аппаратуре, работающей

под избыточным давлением около 4 МПа. Парогазовая смесь в

технологической системе 8 августа содержала (%): водорода —

73,8; метана — 7,2; этана — 4,9; пропана — 7,6; изобутана —

2,3; «-бутана — 3; пентанов — 1,2. Вследствие снижения актив-

ности катализатора содержание водорода в газовой смеси сни-

зилось 10 августа до 58% и 11 августа (в день аварии)—до

52%, что свидетельствовало об отклонении режима от опти-

146

сального, обеспечивающего заданный уровень превращения тя-

желых углеводородов. Для увеличения выхода целевых продук-

тов давление и температура в системах циркуляционного водо-

родсодержащего газа и каталитического превращения углево-

дородного сырья были повышены. Такие изменения режима

при недостаточной активности катализаторы могли привести к

глубоким деструктивным превращениям тяжелых углеводоро-

дов с образованием большего количества легких углеводородов

и соответственно к дальнейшему повышению давления в систе-

ме и срабатыванию предохранительных клапанов. Поэтому

есть основания полагать, что сбрасываемая в атмосферу газо-

вая смесь содержала значительно большее количество метана

и других легких газов, чем водородсодержащая смесь в период,

предшествовавший аварии. Вместе с тем по сообщению многих

очевидцев выброс из «свечи», представлявший собой белый

густой туман, сопровождался сильным звуковым эффектом.

Выбрасываемая газовая среда (вероятно, с диспергированным

бензином) двигалась по направлению к поверхности земли под

углом »30°С в сторону открытых технологических установок

с работающей теплообменной аппаратурой, в том числе с хо-

лодильниками воздушного охлаждения, способствующими пере-

мешиванию горючих паров (газов) с воздухом, и печами

огневого нагрева. Взрыв парогазового облака произошел в 10 ч

15 мин в безветренную погоду (по сообщению Ярославского

центра гидрометеорологии скорость ветра в 10 ч была 1 м/с,

а на высоте 100 м — 2 м/с; с 7 ч 30 мин до 9 ч. 5 мин был туман,

температура окружающего воздуха 19 °С).

Время с момента начала выброса парогазовой среды через

«свечу» до взрыва облака, вычисленное по достаточно досто-

верным свидетельствам очевидцев, не превышало 30 с. .При

сложившихся условиях это время превышало расчетное время

падения капель бензина с высоты 50 м и достижения паровым

облаком поверхности земли, что дает основание предположить

возможность воспламенения облака от внешних источников.

Вместе с тем по характеру разрушений объектов, направленно-

сти распространения фронта пламени и соответственно ударных

волн можно полагать, что воспламенение облака произошло в

месте истечения парогазовой среды от трения и ударов твердых

частиц металла и оксидов железа, выносимых из системы

сбросных трубопроводов, так как эти системы в течение много-

летней эксплуатации установки бездействовали и не испыты-

вались в подобных режимах работы.

Из заключений двух независимых экспертных групп следу-

ет, что центр взрыва облака находился на высоте 20—45 м

над поверхностью земли. В предполагаемом эпицентре крышки

люков канализационных колодцев были проломаны, а люки,

находящиеся на некотором удалении, остались целы. То, что

эпицентр взрыва находился в области разрушенного канализа-

ционного колодца на высоте 20—45 м, подтверждается и харак-

10»

147

Частичное

разрушение

ограждения

12м *

Полное разрушение ограждения

я Ли Т"а

Частичное разрушение

ограждения

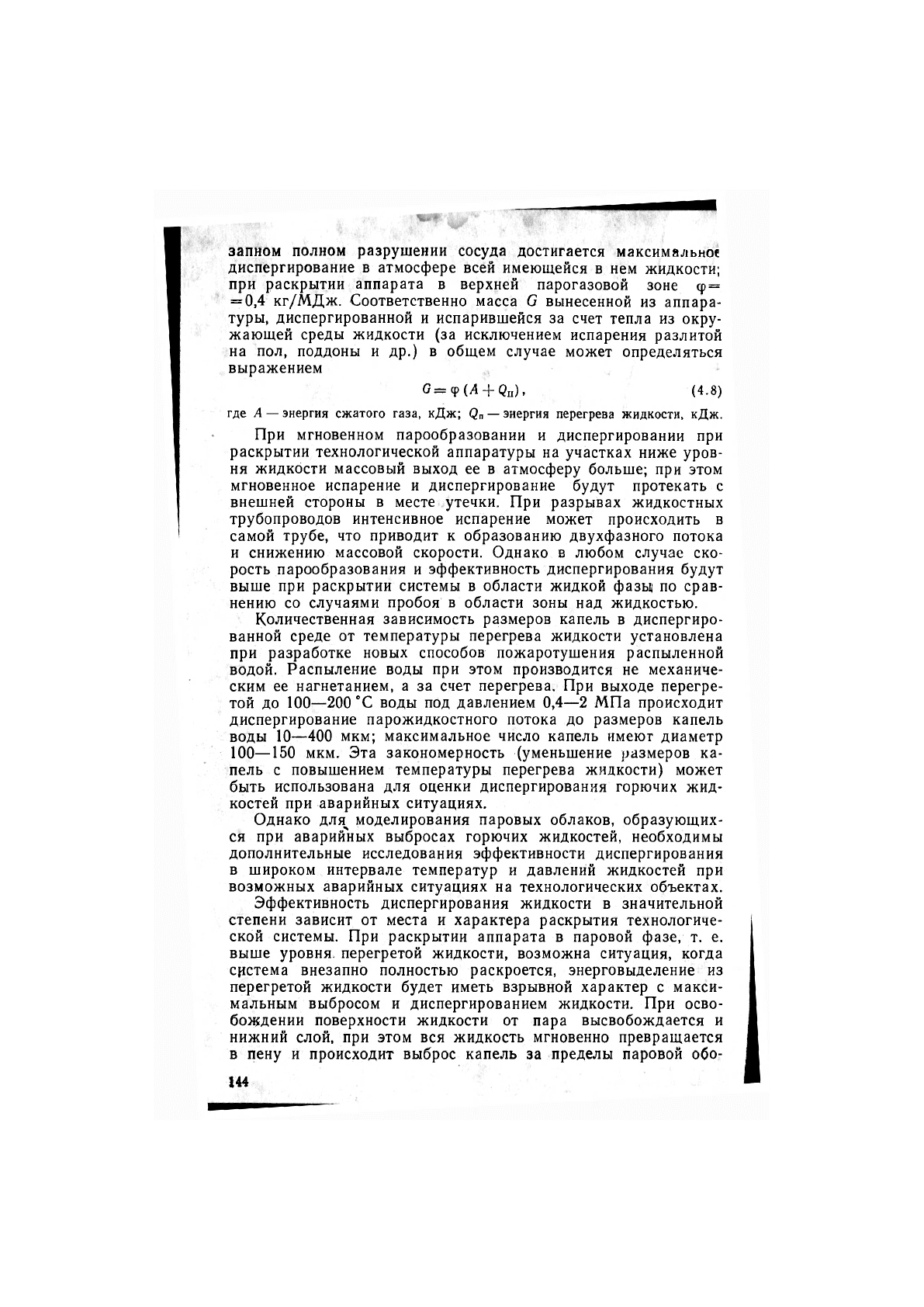

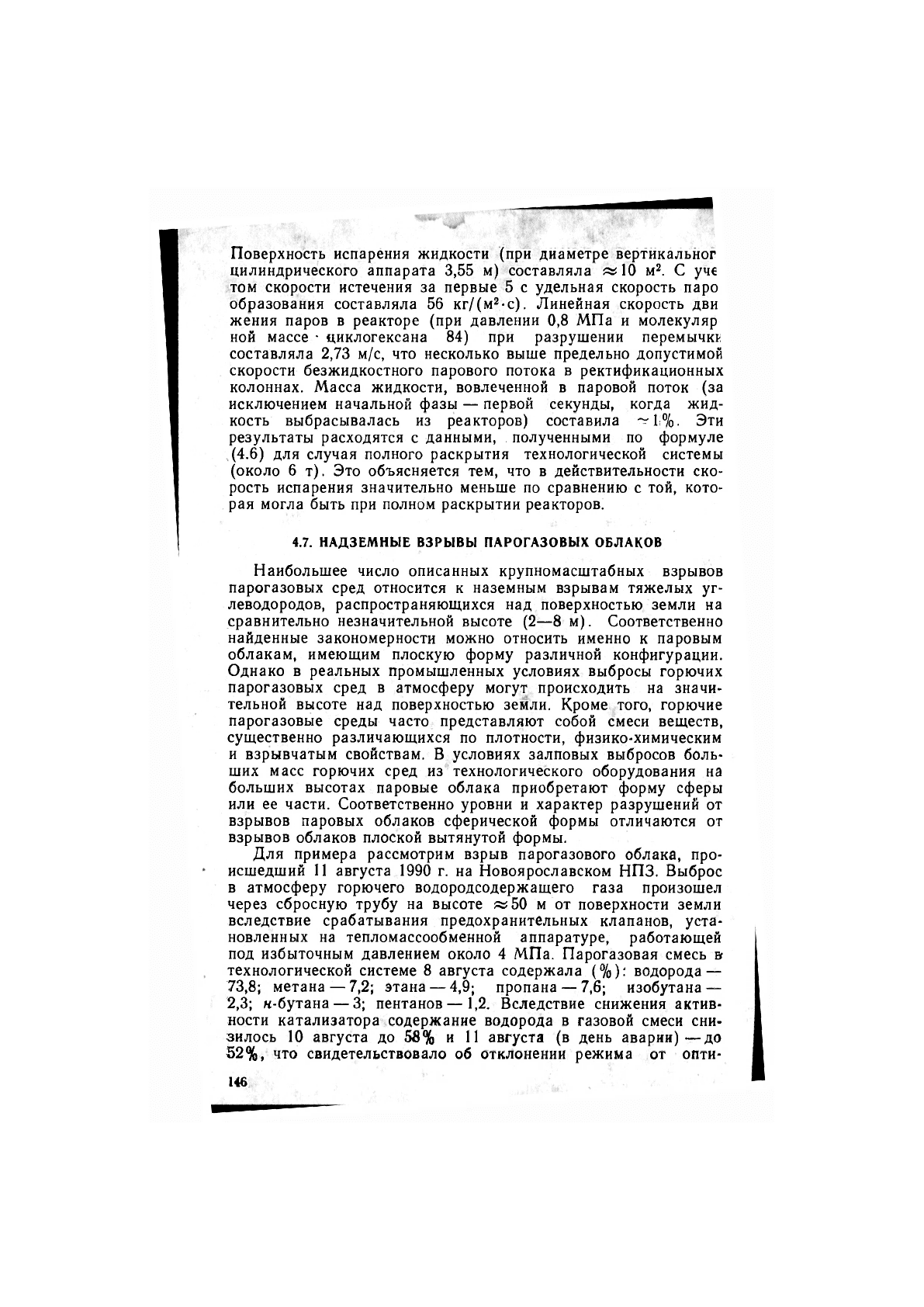

Рис. 4.19, План-схема разрушений от надземного взрыва водородо-углеводо-

родного облака на Новоярославском НПЗ в областях высокого давления:

I, II. 111— зоны уровней разрушений, соответствующих избыточным давлениям АР'~*1Ж,

70 и 50 кПа; / — газовая компрессорная; 2 — распределительная трансформаторная под-

станция; 3 — операторная; 4 — маслохозяйство; 5 — холодильники (X), теплообменники

(Т); 6 — емкости (/?), холодильники-сепараторы (С); 7 — электрощитовая; 8 — колонны

тепломассообмена (К); 9 — утилизационная котельная; 10 — трансформатор (Г): II — тех-

нологическая котельная; 12 — воздушные холодильники (ВХ); сепаратор (С); 13— колон-

ны тепломассообмена, холодильники; 14, 15 — емкости; ЭГЬ, ЭП

2

— места первого и вто-

рого предполагаемых наземных эпицентров взрыва

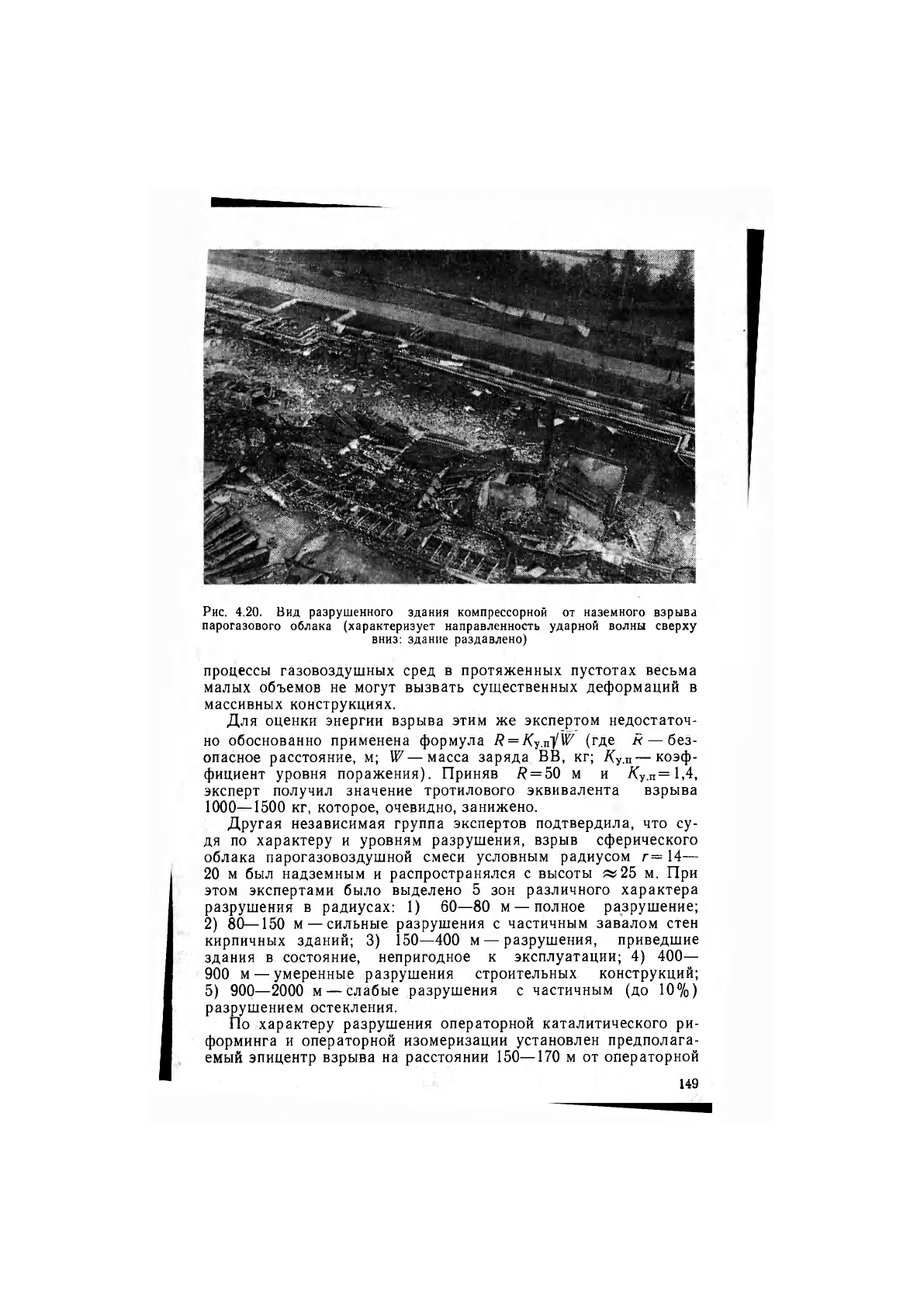

тером разрушений других наземных сооружений. Наиболее

сильно были разрушены здания газовой компрессорной, распре-

делительно-трансформаторной подстанции, операторной, по-

стаменты (рис. 4.19). Это подтверждается и характером разру-

шения здания котельной: плиты перекрытия обрушены под

воздействием ударной волны, стена, обращенная в сторону

постамента технологической установки, обрушена в сторону

этого постамента. Кирпичные стены газовой компрессорной раз-

рушены полностью, в то же время обломки стен и перекрытий

разлетелись всего на несколько метров (рис. 4.20). На распро-

странение ударной волны сверху вниз указывает также харак-

тер деформации металлических конструкций. Предполагают,

что облако не достигло поверхности земли, однако аргумента-

цию этого предположения (на высоте 1—2 м от земли обнару-

жены пустоты в металлических колоннах и других конструкци-

ях, которые деформированы снаружи, а не изнутри) нельзя

признать убедительной. Заполнение горючей средой небольших

пустот и распространение пламени через каналы малых сечений

в столь короткое время невозможно. В то же время взрывные

148

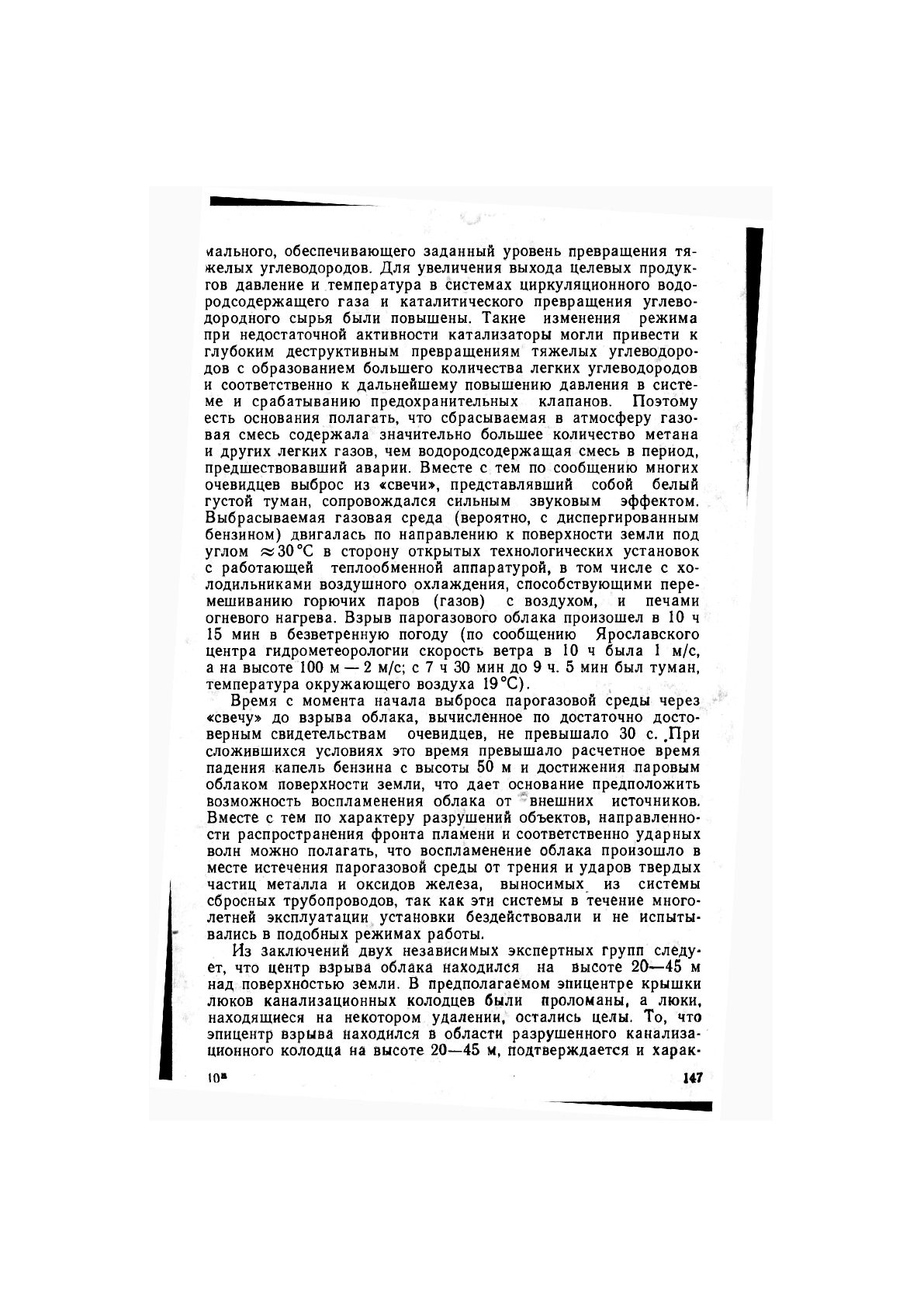

Рис. 4.20. Вид разрушенного здания компрессорной от наземного взрыва

парогазового облака (характеризует направленность ударной волны сверху

вниз: здание раздавлено)

процессы газовоздушных сред в протяженных пустотах весьма

малых объемов не могут вызвать существенных деформаций в

массивных конструкциях.

Для оценки энергии взрыва этим же экспертом недостаточ-

но обоснованно применена формула /? = /С

у

.

п

У1^ (где — без-

опасное расстояние, м;

IV

— масса заряда ВВ, кг; Ку.п—-коэф-

фициент уровня поражения). Приняв # = 50 м и /С

у

.п=1,4,

эксперт получил значение тротилового эквивалента взрыва

1000—1500 кг, которое, очевидно, занижено.

Другая независимая группа экспертов подтвердила, что су-

дя по характеру и уровням разрушения, взрыв сферического

облака парогазовоздушной смеси условным радиусом г = 14—

20 м был надземным и распространялся с высоты «25 м. При

этом экспертами было выделено 5 зон различного характера

разрушения в радиусах: 1) 60—80 м — полное разрушение;

2) 80—150 м — сильные разрушения с частичным завалом стен

кирпичных зданий; 3) 150—400 м — разрушения, приведшие

здания в состояние, непригодное к эксплуатации; 4) 400—

900 м — умеренные разрушения строительных конструкций;

5) 900—2000 м —слабые разрушения с частичным (до 10%)

разрушением остекления.

По характеру разрушения операторной каталитического ри-

форминга и операторной изомеризации установлен предполага-

емый эпицентр взрыва на расстоянии 150—170 м от операторной

149

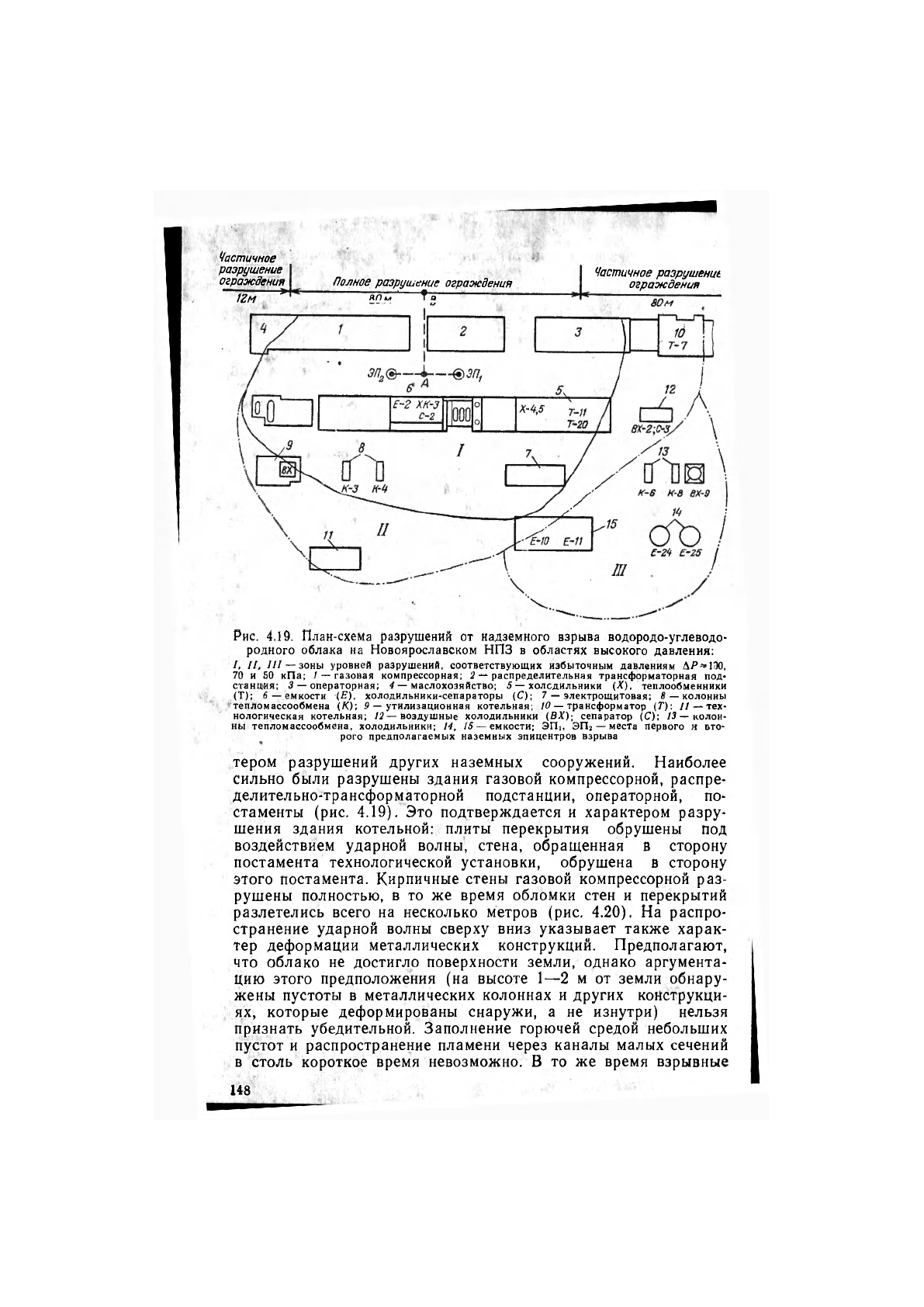

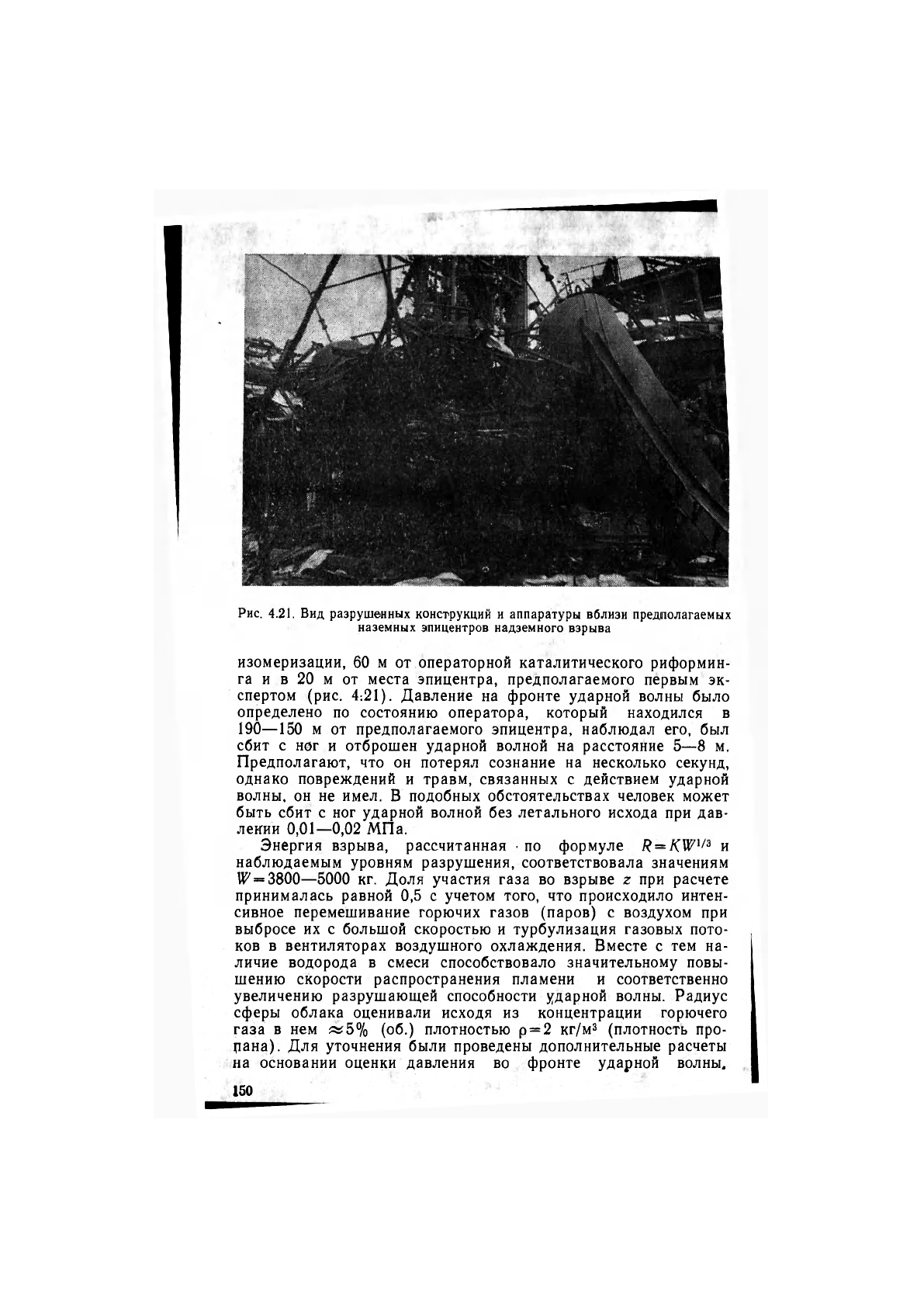

Рис. 4.21. Вид разрушенных конструкций и аппаратуры вблизи предполагаемых

наземных эпицентров надземного взрыва

изомеризации, 60 м от операторной каталитического риформин-

га и в 20 м от места эпицентра, предполагаемого первым эк-

спертом (рис. 4:21). Давление на фронте ударной волны было

определено по состоянию оператора, который находился в

190—150 м от предполагаемого эпицентра, наблюдал его, был

сбит с ног и отброшен ударной волной на расстояние 5—8 м.

Предполагают, что он потерял сознание на несколько секунд,

однако повреждений и травм, связанных с действием ударной

волны, он не имел. В подобных обстоятельствах человек может

быть сбит с ног ударной волной без летального исхода при дав-

лении 0,01—0,02 МПа.

Энергия взрыва, рассчитанная • по формуле К = К№

1/3

и

наблюдаемым уровням разрушения, соответствовала значениям

№ = 3800—5000 кг. Доля участия газа во взрыве г при расчете

принималась равной 0,5 с учетом того, что происходило интен-

сивное перемешивание горючих газов (паров) с воздухом при

выбросе их с большой скоростью и турбулизация газовых пото-

ков в вентиляторах воздушного охлаждения. Вместе с тем на-

личие водорода в смеси способствовало значительному повы-

шению скорости распространения пламени и соответственно

увеличению разрушающей способности ударной волны. Радиус

сферы облака оценивали исходя из концентрации горючего

газа в нем «5% (об.) плотностью р = 2 кг/м

3

(плотность про-

рана). Для уточнения были проведены дополнительные расчеты

на основании оценки давления во фронте ударной волны.

150