Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия

Подождите немного. Документ загружается.

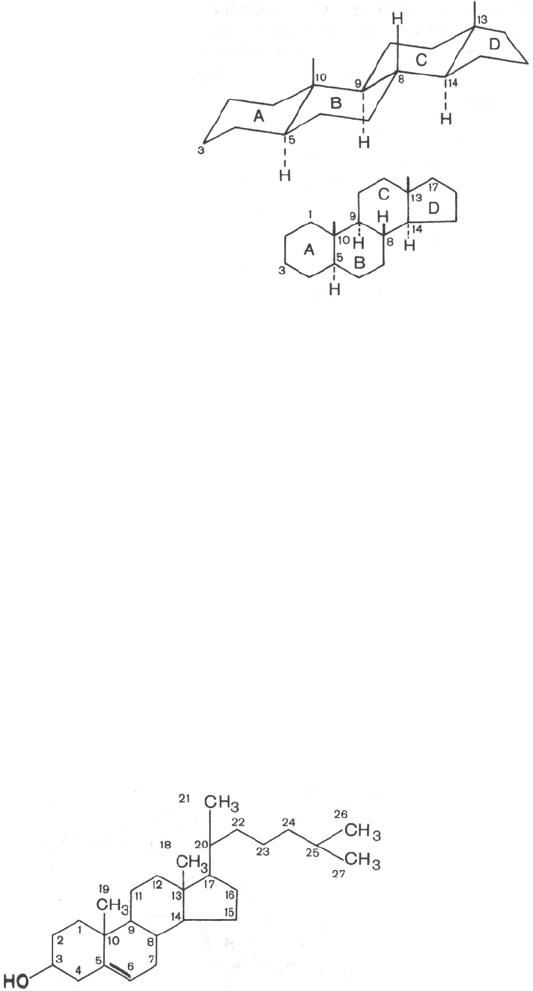

Рис. 6.2. Обобщенное стероидное ядро.

К стероидам относятся, например, гормоны коркового вещества над-

почечников, желчные кислоты, витамины группы D, сердечные гликозиды

и другие соединения. В организме человека важное место среди стероидов

занимают стерины (стеролы), т.е. стероидные спирты. Главным предста-

вителем стеринов является холестерин (холестерол).

Ввиду сложного строения и асимметрии молекулы стероиды имеют

много потенциальных стереоизомеров. Каждое из шестиуглеродных колец

(кольца А, В и С) стероидного ядра может принимать две различные

пространственные конформации – конформацию «кресла» либо «лодки».

В природных стероидах, в том числе и в холестерине, все кольца в форме

«кресла» (рис. 6.2), что является более устойчивой конформацией. В свою

очередь по отношению друг к другу кольца могут находиться в цис- или

транс-положениях.

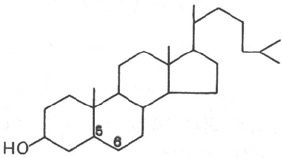

Холестерин. Как отмечалось, среди стероидов выделяется группа соеди-

нений, получивших название стеринов (стеролов). Для стеринов характерно

наличие гидроксильной группы в положении 3, а также боковой цепи

в положении 17. У важнейшего представителя стеринов – холестерина – все

кольца находятся в транс-положении; кроме того, он имеет двойную связь

между 5-м и 6-м углеродными атомами. Следовательно, холестерин яв-

ляется ненасыщенным спиртом:

Кольцевая структура холестерина отличается значительной жесткостью,

тогда как боковая цепь – относительной подвижностью. Итак, холестерин

201

или

Холестерин (холестерол)

содержит спиртовую гидроксильную группу при С-3 и разветвленную

алифатическую цепь из 8 атомов углерода при С-17. Химическое название

холестерина 3-гидрокси-5,6-холестен. Гидроксильная группа при С-3 может

быть этерифицирована высшей жирной кислотой, при этом образуются

эфиры холестерина (холестериды).

Каждая клетка в организме млекопитающих содержит холестерин.

Находясь в составе мембран клеток, неэтерифицированный холестерин

вместе с фосфолипидами и белками обеспечивает избирательную про-

ницаемость клеточной мембраны и оказывает регулирующее влияние на

состояние мембраны и на активность связанных с ней ферментов. В цито-

плазме холестерин находится преимущественно в виде эфиров с жирными

кислотами, образующих мелкие капли – так называемые вакуоли. В плазме

крови как неэтерифицированный, так и этерифицированный холестерин

транспортируется в составе липопротеинов.

Холестерин – источник образования в организме млекопитающих желч-

ных кислот, а также стероидных гормонов (половых и кортикоидных).

Холестерин, а точнее продукт его окисления – 7-дегидрохолестерин, под

действием УФ-лучей в коже превращается в витамин D

3

. Таким образом,

физиологическая функция холестерина многообразна.

Холестерин находится в животных, но не в растительных жирах.

В растениях и дрожжах содержатся близкие по структуре к холестерину

соединения, в том числе эргостерин.

Эргостерин – предшественник витамина D. После воздействия на эрго-

стерин УФ-лучами он приобретает свойство оказывать противорахитное

действие (при раскрытии кольца В).

202

Остаток жирной

кислоты

Эфир холестерина (холестерид)

Эргостерин

Восстановление двойной связи в молекуле холестерина приводит к об-

разованию копростерина (копростанола). Копростерин находится в составе

фекалий и образуется в результате восстановления бактериями кишечной

микрофлоры двойной связи в холестерине между атомами С

5

и С

6

.

Указанные стерины в отличие от холестерина очень плохо всасываются

в кишечнике и потому обнаруживаются в тканях человека в следовых

количествах.

Копростерин (копростанол)

Глава 7

ВИТАМИНЫ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВИТАМИНОЛОГИИ

И ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВИТАМИНАХ

Учение о витаминах – витаминология – в настоящее время выделено в само-

стоятельную науку, хотя еще 100 лет назад считали, что для нормальной

жизнедеятельности организма человека и животных вполне достаточно

поступления белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и воды.

Практика и опыт показали, что для нормальных роста и развития ор-

ганизма человека и животных одних этих веществ недостаточно. История

путешествий и мореплавании, наблюдения врачей указывали на существо-

вание особых болезней, развитие которых непосредственно связано с не-

полноценным питанием, хотя оно как будто содержало все известные

к тому времени питательные вещества. Некоторые болезни, вызванные

недостатком в пище каких-либо веществ, носили даже эпидемический

характер. Так, широкое распространение в XIX в. получило заболевание,

названное цингой (или скорбутом); летальность достигала 70–80%. При-

мерно в это же время большое распространение, особенно в странах

Юго-Восточной Азии и Японии, получило заболевание бери-бери. В Япо-

нии около 30% всего населения было поражено этой болезнью. Японский

врач К. Такаки пришел к заключению, что в мясе, молоке и свежих овощах

содержатся какие-то вещества, предотвращающие заболевание бери-бери.

Позже голландский врач К. Эйкман, работая на о. Ява, где основным

продуктом питания был полированный рис, заметил, что у кур, получавших

тот же полированный рис, развивалось заболевание, аналогичное бери-бери

у человека. Когда К. Эйкман переводил кур на питание неочищенным

рисом, наступало выздоровление. На основании этих данных он пришел

к выводу, что в оболочке риса (рисовые отруби) содержится неизвестное

вещество, обладающее лечебным эффектом. И действительно, приготовлен-

ный из шелухи риса экстракт оказывал лечебное действие на людей,

больных бери-бери. Эти наблюдения свидетельствовали, что в оболочке

риса содержатся какие-то питательные вещества, которые необходимы для

обеспечения нормальной жизнедеятельности организма человека.

Развитие учения о витаминах, однако, справедливо связывают с именем

отечественного врача Н.И. Лунина, открывшего новую главу в науке

о питании. Он пришел к заключению, что, кроме белков (казеина), жиров,

молочного сахара, солей и воды, животные нуждаются в каких-то еще

неизвестных веществах, незаменимых для питания. В своей работе «О

значении минеральных солей для питания животных» (1880) Н.И. Лунин

писал: «Представляет большой интерес исследовать эти вещества и изучить

их значение для питания». Это важное научное открытие позже (1912) было

подтверждено работами Ф. Гопкинса. Поскольку первое вещество, вы-

деленное К. Функом (1912) в кристаллическом виде из экстрактов оболочек

204

риса, которое предохраняло от развития бери-бери, оказалось органи-

ческим соединением, содержащим аминогруппу, К. Функ предложил на-

зывать эти неизвестные вещества витаминами (от лат. vita – жизнь), т.е.

аминами жизни. Действительно, витамины оказались обязательными до-

полнительными пищевыми факторами, и, хотя некоторые из них не со-

держат аминогруппы и вообще азот, термин «витамины» прочно уко-

ренился в биологии и медицине.

Таким образом, внимание исследователей первой трети нашего столе-

тия в области физиологической химии было сосредоточено вокруг изо-

лирования и идентификации витаминов – незаменимых для человека и жи-

вотных пищевых факторов, которые не могли быть синтезированы в ор-

ганизме.

В определении понятия «витамины» до сих пор существуют разногласия,

поскольку имеется ряд примеров, когда витамины оказываются неза-

менимыми факторами питания для человека, но не для некоторых жи-

вотных. В частности, известно, что цинга развивается у человека и морских

свинок, но не у крыс, кроликов и ряда других животных при отсутствии

в пище витамина С, т.е. в последнем случае витамин С не является

пищевым или незаменимым фактором. С другой стороны, некоторые

аминокислоты (см. главу 2), как и ряд растительных ненасыщенных жирных

кислот (линолевая, линоленовая и др.), оказались незаменимыми для

человека, поскольку они не синтезируются в его организме. Однако в

последнем случае перечисленные вещества не относятся к витаминам, так

как витамины отличаются от всех других органических пищевых веществ

двумя характерными признаками: 1) не включаются в структуру тканей;

2) не используются организмом в качестве источника энергии.

Таким образом, витамины – это пищевые незаменимые факторы,

которые, присутствуя в небольших количествах в пище, обеспечивают

нормальное развитие организма животных и человека и адекватную ско-

рость протекания биохимических и физиологических процессов. Нарушения

регуляции процессов обмена и развитие патологии часто связаны с не-

достаточным поступлением витаминов в организм, полным отсутствием их

в потребляемой пище либо нарушениями их всасывания, транспорта или,

наконец, изменениями синтеза коферментов с участием витаминов. В ре-

зультате развиваются авитаминозы – болезни, возникающие при полном

отсутствии в пище или полном нарушении усвоения какого-либо витамина.

Известны так называемые гиповитамтозы, обусловленные недостаточным

поступлением витаминов с пищей или неполным их усвоением. Практически

у человека встречаются именно эти последние формы заболевания, т.е.

состояния относительной недостаточности витаминов. В некоторых райо-

нах стран Азии, Африки и Южной Америки, где население употребляет

однообразную, преимущественно растительную, пищу, встречаются иногда

случаи полного авитаминоза. В литературе описаны также патологические

состояния, связанные с поступлением чрезмерно больших количеств ви-

таминов в организм (гипервитаминозы). Эти заболевания встречаются реже,

чем гиповитаминозы, однако описаны случаи гипервитаминозов A, D,

К и др.

Многие расстройства обмена веществ при авитаминозах обусловлены,

как теперь установлено, нарушениями деятельности или активности фер-

ментных систем, поскольку многие витамины входят в состав простети-

ческих групп ферментов (см. главу 4). На связь витаминов с ферментами

впервые в 1922 г. указал акад. Н.Д. Зелинский. Он считал, что витамины

регулируют обмен веществ не непосредственно, а опосредованно через

205

ферментные системы, в состав которых они входят. Эта точка зрения

в настоящее время подтвердилась.

Открытие витаминов сыграло исключительную роль в профилактике

и лечении многих инфекционных заболеваний. Так как бактерии для своего

роста и размножения также нуждаются в присутствии многих витаминов

для синтеза коферментов, введение в организм структурных аналогов

витаминов, называемых антивитаминами, приводит к гибели микроорга-

низмов. Антивитамины обычно блокируют активные центры ферментов,

вытесняя из него соответствующее производное витаминов (кофермент),

и вызывают конкурентное ингибирование ферментов (см. главу 4). К анти-

витаминам относят вещества, способные вызывать после введения в ор-

ганизм животных классическую картину гипо- или авитаминоза.

Причины гипо- и авитаминозов у человека и животных обычно делят на

экзогенные и эндогенные. К первым относится недостаточное поступление

витаминов или полное отсутствие их в пище; следовательно, недостаточное

и неполноценное питание чаще всего является причиной развития экзо-

генных авитаминозов. Эндогенными причинами, которые, по-видимому,

являются более существенными, служат: а) повышенная потребность в

витаминах при некоторых физиологических и патологических состояниях

(беременность, лактация, тиреотоксикоз, кахексические заболевания и др.);

б) усиленный распад витаминов в кишечнике вследствие развития в нем

микрофлоры; в) нарушение процесса всасывания витаминов в результате

поражения секреторной и моторной функций кишечника при заболеваниях

пищеварительного тракта, когда относительная недостаточность витами-

нов развивается даже при полноценном питании; г) болезни печени, под-

желудочной железы, вызывающие закупорку общего желчного протока

и сопровождающиеся нарушением всасывания жиров, продуктов их рас-

пада – жирных кислот и соответственно жирорастворимых витаминов;

в этих случаях также развиваются вторичные, или эндогенные, авита-

минозы.

Таким образом, знания закономерностей развития гипо- и авитами-

нозов, клинической картины этих состояний, как и знания биологической

роли витаминов в метаболизме, необходимы для каждого лечащего врача.

Они же определяют его тактику при разработке способов предупреждения

и лечения гиповитаминозов. Если авитаминоз (гиповитаминоз) развивается

на экзогенной почве, то вводят недостающий витамин с пищей или чистый

его препарат. Если причина эндогенная, то, помимо лечения основного

заболевания, параллельно вводят соответствующий витамин парентераль-

но, т.е. минуя пищеварительный тракт.

Нельзя не согласиться с мнением ряда ведущих витаминологов

(Р. Гаррис, К. Скривер, В.Б. Спиричев и др.), что болезни, связанные

с недостаточным потреблением витаминов, стали в настоящее время

благодаря «рационализации питания» редкостью и являются проблемой

скорее социально-экономической, чем медицинской. В то же время в

последние три десятилетия описано большое число ранее неизвестных

врожденных заболеваний, клиническая картина которых напоминает ти-

пичные авитаминозы. Они развиваются в раннем детском возрасте не-

зависимо от обеспеченности организма всеми известными витаминами.

Иногда болезни удается излечить мегавитаминной терапией, т. е. введением

соответствующего витамина в количествах, в 50–100 раз превышающих

физиологические потребности (так называемые витаминзависимые состоя-

ния). В других случаях болезнь не удается устранить даже путем при-

менения высоких доз витаминов (витаминорезистентные состояния). За-

206

болевания протекают очень тяжело и часто приводят к смерти больного.

Так, описаны случаи витамин-D-резистентного рахита, витамин-D-зави-

симого рахита, тиаминзависимой мегалобластической анемии, пиридоксин-

зависимого судорожного синдрома и пиридоксинзависимой анемии, пер-

нициозной анемии и др.

Накопившиеся фактические клинические данные и подробные генети-

ческие и биохимические исследования позволили отнести подобные за-

болевания к врожденным нарушениям обмена и функций витаминов, которые

уже описаны для тиамина, пиридоксина, биотина, фолиевой кислоты,

витамина В

12

, никотиновой кислоты, витаминов A, D, Е, К и др. В на-

стоящее время имеется достаточно оснований считать, что причиной

развития этих болезней являются генетические дефекты, связанные с на-

рушениями или всасывания витаминов в кишечнике, или их транспорта

к органам-мишеням, или, наконец, с нарушениями превращений витаминов

в коферменты (или в активные формы – в случае витаминов группы D).

Имеются также доказательства наследственного дефекта синтеза белковой

части фермента (апофермента) в развитии некоторых врожденных рас-

стройств обмена и функций витаминов, а также нарушения взаимодействия

(связи) кофермента (или активной формы витамина) со специфическим

белком – апоферментом, т.е. дефект формирования холофермента.

Клиническая картина врожденных нарушений обмена и функций ви-

таминов мало или почти совсем не отличается от истинной картины

алиментарного авитаминоза и ряда наследственных дефектов обмена.

Поэтому своевременное проведение дифференциальной диагностики и па-

тогенетической терапии представляется задачей исключительной важности.

В зависимости от причины дефекта терапевтические подходы включают

заместительную терапию, парентеральное введение высоких доз соответст-

вующего витамина (мегавитаминная терапия), а при врожденном нару-

шении его всасывания и транспорта – введение кофермента и т.д.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИТАМИНОВ

Современные методы определения витаминов в биологических объектах

делят на физико-химические и биологические.

При взаимодействии витаминов с рядом химических соединений наблюдаются

характерные цветные реакции, интенсивность окраски которых пропорциональна

концентрации витаминов в исследуемом растворе. Поэтому витамины можно

определить фотоколориметрически, например витамин В

1

– при помощи диазореак-

тива и т.д. Эти методы позволяют судить как о наличии витаминов, так и о ко-

личественном содержании их в исследуемом пищевом продукте или органах

и тканях животных и человека. Для выяснения обеспеченности организма человека

каким-либо витамином часто определяют соответствующий витамин или продукт

его обмена в сыворотке крови, моче или биопсийном материале. Однако эти методы

могут быть применены не во всех случаях. Встречаются трудности при подборе

специфического реактива для взаимодействия с определенным витамином. Не-

которые витамины обладают способностью поглощать оптическое излучение

только определенной части спектра. В частности, витамин А имеет специфичную

полосу поглощения при 328-330 нм. Измеряя коэффициент поглощения спектро-

фотометрически, можно достаточно точно определить количественное содержание

витаминов в исследуемом объекте. Для определения витаминов В

1

, В

2

и других

применяют флюорометрические методы. Используют и титриметрические методы:

207

например, при определении витамина С применяют титрование раствором

2,6-дихлорфенолиндофенола.

Биологические методы основаны на определении того минимального количества

витамина, которое при добавлении к искусственной диете, лишенной только

данного изучаемого витамина, предохраняет животное от развития авитаминоза

или излечивает его от уже развившейся болезни. Это количество витамина условно

принимают за единицу (в литературе известны «голубиные», «крысиные» единицы).

Большое место в количественном определении ряда витаминов: фолиевой, пара-

аминобензойной кислот и др. – в биологических жидкостях, в частности в крови,

занимают микробиологические методы, основанные на измерении скорости роста

бактерий; последняя пропорциональна концентрации витамина в исследуемом

объекте. Количество витаминов принято выражать, кроме того, в миллиграммах,

микрограммах, международных единицах (ME, или IU).

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИТАМИНОВ

Современная классификация витаминов не является совершенной. Она

основана на физико-химических свойствах (в частности, растворимости)

или на химической природе, но до сих пор сохраняются и буквенные

обозначения. В зависимости от растворимости в неполярных органических

растворителях или в водной среде различают жирорастворимые и водо-

растворимые витамины. В приводимой классификации витаминов, помимо

буквенного обозначения, в скобках указан основной биологический эффект,

иногда с приставкой «анти», указывающей на способность данного ви-

тамина предотвращать или устранять развитие соответствующего заболе-

вания; далее приводится номенклатурное химическое название каждого

витамина.

Витамины, растворимые в жирах

1. Витамин А (антиксерофтальмический); ретинол

2. Витамин D (антирахитический); кальциферолы

3. Витамин Е (антистерильный, витамин размножения); токоферолы

4. Витамин К (антигеморрагический); нафтохиноны

Витамины, растворимые в воде

1. Витамин B

1

(антиневритный); тиамин

2. Витамин В

2

(витамин роста); рибофлавин

3. Витамин В

6

(антидерматитный, адермин); пиридоксин

4. Витамин B

12

(антианемический); цианкобаламин; кобаламин

5. Витамин РР (антипеллагрический, ниацин); никотинамид

6. Витамин В

c

(антианемический); фолиевая кислота

7. Витамин В

3

(антидерматитный); пантотеновая кислота

8. Витамин Н (антисеборейный, фактор роста бактерий, дрожжей и грибков);

биотин

9. Витамин С (антискорбутный); аскорбиновая кислота

10. Витамин Р (капилляроукрепляющий, витамин проницаемости); биофлаво-

ноиды

Помимо этих двух главных групп витаминов, выделяют группу разно-

образных химических веществ, из которых часть синтезируется в организме,

но обладает витаминными свойствами. Для человека и ряда животных эти

вещества принято объединять в группу витаминоподобных. К ним

относят холин, липоевую кислоту, витамин В

15

(пангамовая кислота),

208

Таблица 7.1. Природа биокаталитической функции витаминов

Витамин

А (ретинол)

D (кальциферо-

лы)

Е (токоферол)

К (филлохинон)

B

1

(тиамин)

В

2

(рибофлавин)

РР (никотин-

амид, никотино-

вая кислота)

В

6

(пиридоксин)

В

12

(кобаламин)

В

с

(фолиевая

кислота)

В

3

(пантотено-

вая кислота)

Н (биотин)

С (аскорбиновая

кислота)

Впервые

описан

1913

1922

1922

1935

1926

1932

1937

1934

1948

1941

1933

1935

1925

Рекоменду-

емая суточ-

ная доза

для чело-

века, мг

Активная

(коферментная)

форма

Жирорастворимые витамины

2,7

0,01–0,025

5,0

1,0

Ретиналь

1,25-Диоксихоле-

кальциферол

–

–

Водорастворимые витамины

1,2

1,7

18

2

0,003

1–2,2

3–5

0,25

75

Тиаминпирофосфат

(ТПФ, ТДФ)

Флавинаденинди-

нуклеотид (ФАД),

флавинмононук-

леотид (ФМН)

НАД, НАДФ

Пиридоксаль-

фосфат (ПФ)

Дезоксиаденозил-

(или метил)-коб-

аламин

Тетрагидро-

фолиевая кислота

Коэнзим А

(кофермент А)

Биоцитин

(ε-N-биотинил-

лизин)

–

Биохимическая функция

(тип катализируемой

реакции)

Зрительный процесс

Обмен кальция и

фосфора

Транспорт электронов

(защита мембранных

липидов)

Перенос электронов (ко-

фактор в реакциях кар-

боксилирования)

Декарбоксилирование

α-кетокислот; перенос

активного альдегида

(транскетолаза)

Дыхание, перенос

водорода

Дыхание, перенос

водорода

Обмен аминокислот,

перенос аминогрупп

Кофермент ряда мета-

болических реакций

переноса алкильных

групп; метилирование

гомоцистеина

Транспорт одноуглерод-

ных групп

Транспорт ацильных

групп

Кофермент реак-

ций карбоксилирования

(транспорт СО

2

)

Восстанавливающий ко-

фактор для ряда моно-

оксигеназ; гидроксили-

рование пролина; ката-

болизм тирозина

209

оротовую кислоту, инозит, убихинон, парааминобензойную кислоту, кар-

нитин, линолевую и линоленовую кислоты, витамин U (противоязвенный

фактор) и ряд факторов роста птиц, крыс, цыплят, тканевых культур.

Недавно открыт еще один фактор, названный пирролохинолинохиноном.

Известны его коферментные и кофакторные свойства, однако пока не

раскрыты витаминные свойства (см. далее «Витаминоподобные вещества»).

Поскольку типичные проявления авитаминозов встречаются довольно ред-

ко, очевидно, нет необходимости в подробном описании клинической

картины гипо- и авитаминозов. Более подробно будут представлены све-

дения о биологической роли тех витаминов, механизм действия которых

уже расшифрован.

В табл. 7.1 суммированы известные к настоящему времени сведения о

суточной потребности, природе активной формы и физиологической роли

витаминов.

ВИТАМИНЫ, РАСТВОРИМЫЕ В ЖИРАХ

Витамины группы А

Витамин А (ретинол; антиксерофтальмический витамин) хорошо изучен.

Известны три витамина группы А: А

1

, А

2

и цис-форма витамина А

1

,

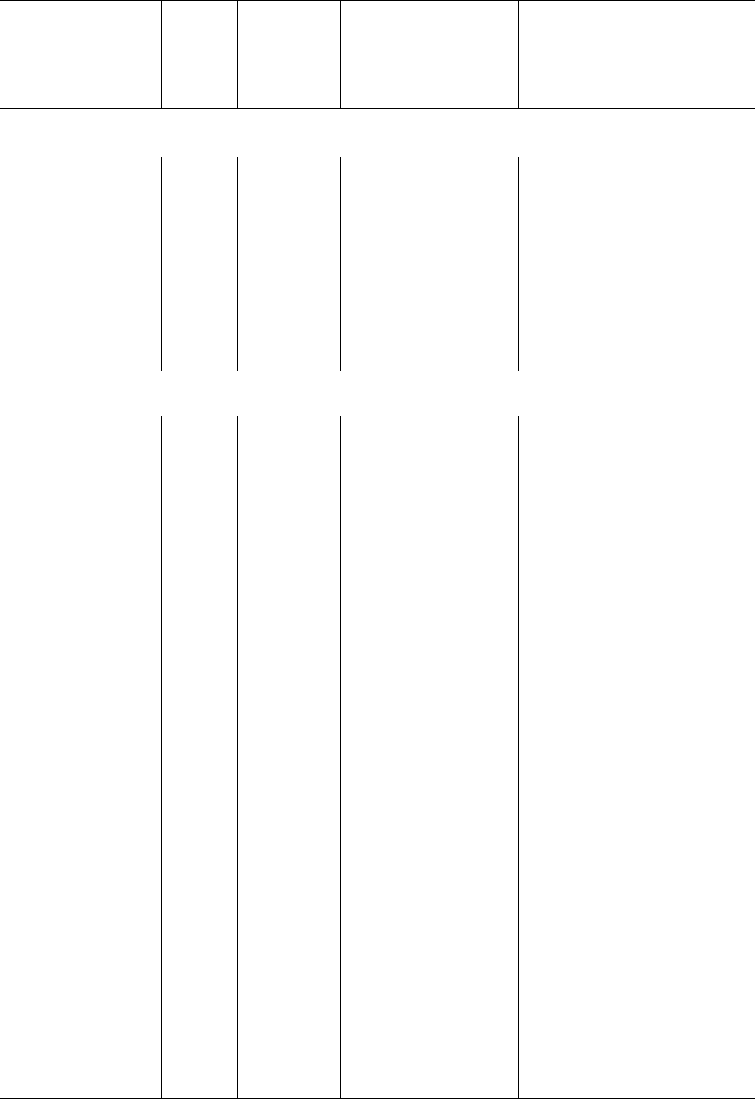

названная неовитамином А. С химической точки зрения ретинол пред-

ставляет собой циклический непредельный одноатомный спирт, состоящий

из шестичленного кольца (β-ионон), двух остатков изопрена и первичной

спиртовой группы.

Витамин А

2

отличается от витамина А

1

наличием дополнительной

двойной связи в кольце β-ионона. Все 3 формы витаминов группы А су-

ществуют в виде стереоизомеров, однако только некоторые из них об-

ладают биологической активностью. Витамины группы А хорошо раство-

римы в жирах и жирорастворителях: бензоле, хлороформе, эфире, ацетоне

и др. В организме они легко окисляются при участии специфических

ферментов с образованием соответствующих цис- и транс-альдегидов,

получивших название ретиненов (ретинали), т.е. альдегидов витамина

А; могут откладываться в печени в форме более устойчивых сложных

эфиров с уксусной или пальмитиновой кислотой.

Характерными симптомами недостаточности витамина А у человека

и животных являются торможение роста, снижение массы тела, общее

истощение организма, специфические поражения кожи, слизистых оболочек

и глаз. Прежде всего поражается эпителий кожи, что проявляется про-

лиферацией и патологическим ороговением его; процесс сопровождается

развитием фолликулярного гиперкератоза, кожа усиленно шелушится,

становится сухой. В результате начинаются вторичные гнойные и гни-

лостные процессы. При авитаминозе А поражается также эпителий сли-

зистой оболочки всего пищеварительного тракта, мочеполового и ды-

хательного аппаратов. Характерно поражение глазного яблока – ксеро-

фтальмия, т.е. развитие сухости роговой оболочки глаза (от греч. xeros –

210

Витамин А

1

(ретинол)