Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

508

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

сукнах». Дествующие в этой прозе люди, как

правило, не имеют не только внешних черт, но

и «характера» в античном смысле этого слова,

т. е. замкнутого набора душевных свойств; они

предстают перед нами не как объекты художе-

ственного наблюдения, но как субъекты мо-

рального выбора. В центре стоит некоторая

проблема человеческого поведения, которую не-

обходимо решить; эта установка на подыскание

ответа к заданной задаче — в соединении с вос-

точной живостью интонаций — приводит к тому,

что притчи часто перебиваются обращенными

к слушателю вопросами: «Как же, по-твоему,

поступит (или должен поступить) такой-то?»

В целом проза этого типа подчинена назида-

тельности; ее художественные возможности

лежат не в полноте изображения, а в силе экс-

прессии, не в стройности форм, а в проникно-

венности интонаций.

Важнейшим жанром назидательной иудей-

ской литературы была притча (машал) — об-

разная иллюстрация морального положения

обычно с иносказанием, но не всегда. Таковы

и евангельские притчи: если притча о сеятеле

или о блудном сыне аллегорична (семя — за-

падающее в душу поучение, отец блудного

сына — всепрощающий бог), то притча о фари-

сее и мытаре, т. е. сборщике подати (иудейская

мораль считала их последними грешниками),

лишена всякой аллегории: «Два человека во-

шли в святое место помолиться, и один был

фарисей, а другой — мытарь. Фарисей стал мо-

литься про себя так: „Благодарю тебя, боже,

что я не такой, как прочие люди, разбойники,

беззаконники, блудники, или как вот этот мы-

тарь: пощусь по два раза в субботу и вношу

десятину со всего своего имущества" А мытарь

стоял в сторонке и не смел даже возвести взор

к небу, но ударял себя в грудь, говоря: „Боже,

милостив буди мне грешному!

14

» (Лк., 18, 10—

13). Эта история обозначается как притча не

потому, что она содержит иносказание, но по-

тому, что она иллюстрирует общий тезис: «воз-

вышающий себя будет унижен, а смиряющий

себя будет возвышен» (там же, 14), и рас-

сказана в поучение людям, которые «были уве-

рены, что они праведники, и ни во что ставили

других» (там же, 9). Вот и машал из Талмуда

с подобной же структурой: «Случилось, что

рабби Елеазар, сын рабби Шимона... ехал на

осле вдоль берега реки и радовался великой

радостью, и душа его наполнялась гордостью,

что он так много выучил из Торы. И встре-

тился ему человек, и был он безобразен, и ска-

зал ему: „ Мир тебе, рабби!" А тот сказал ему:

„Глупец, до чего же ты безобразен! Верно, все

в твоем городе такие же безобразные?'

4

А тот

сказал ему: „Не знаю, а ты лучше пойди и

скажи мастеру, сотворившему меня: „Как безо-

бразно твое изделие

44

. И тогда рабби понял,

что согрешил...» (Та'анит, 20). Рассказ замы-

кается моралью: «Да будет человек смиренен,

как тростник, и да не будет он неприветлив,

как кедр».

Чисто семитической формой назидания явля-

ются знаменитые евангельские макаризмы (так

называемые заповеди блаженства): «Блаженны

нищие духом, ибо им принадлежит царство не-

бесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие справедливо-

сти, ибо они насытятся. Блаженны милостивые,

ибо они будут помилованы...» (Матф., 5, 3—7 и

далее). Им противостоят угрозы по формуле

«горе вам!», например: «Напротив, горе вам,

богатые, ибо не будет вам утешения!» (Лк.,

7, 24).

Особое значение для возникновения жанра

Евангелий имеет третья форма иудейской учи-

тельной литературы — так называемый ма'асе

(деяние), рассказ о деяниях почитаемого пра-

ведника. Ма'асе обычно излагают ситуацию,

спровоцировавшую какое-нибудь передаваемое

из уст в уста назидательное изречение; иногда

речь идет не об изречении, а о поучительном

поступке, жесте, поведении того или иного

«учителя». Этот жанр представляет аналогию

греко-римским анекдотам про философов (так

называемая «хрия»).

Каждый отдельный евангельский эпизод, взя-

тый в изоляции от целого, может быть квали-

фицирован как своего рода ма'асе; из таких

ячеек, образованных по типу древней еврейской

дидактики, построено евангельское повествова-

ние. Но между ним и его прототипами есть и

существенная разница. Во-первых, это разница

настроения, общего тона; в евангелиях, вдох-

новленных верой в немедленное обновление

мира, гораздо больше праздничности, окрылен-

ности, восторга — того, что на языке их авто-

ров именуется «духовностью» и «харизматич-

ностью»,— так что талмудические рассказы ка-

жутся рядом с ними будничными и прозаич-

ными. Во-вторых, это разница в композиции:

в иудейской литературе той эпохи не было

связного повествования о жизни праведника,

и ма'асе так и оставались как бы отрывочными

фрагментами ненаписанных жизнеописаний.

По-видимому, и предание о жизни Христа тоже

прошло через эту стадию; Евангелиям предше-

ствовали так называемые «логии», т. е. записи

отдельных изречений, приписывавшихся Иису-

су. Некоторые из них известны нам по египет-

ским папирусам, обнаруженным при раскопках

XIX—XX вв. Авторы Евангелий поставили пе-

ред собой задачу: сплавить фрагменты предания

ИСТОКИ и РАЗВИТИЕ

РАД

НЕХРИСТИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

509

в единый религиозный эпос. Для этого в еврей-

ской литературе предпосылок не было; форму

целостной биографии выработала греко-римская

литература, но ее установки были слишком

иными, да и едва ли евангелисты (кроме, мо-

жет быть, автора третьего Евангелия) знали

языческую прозу. Задача была нелегкой, и ре-

шена опа в разных Евангелиях по-разному.

Входящие в канон четыре Евангелия припи-

сываются традицией Матфею, Марку, Луке и

Иоанну; впрочем, обозначение «от Матфея» и

т. п. еще раз напоминает, что речь идет не о

привычном для нас (и для греко-римского чи-

тателя) понятии авторства, а о мистической

(и характерной в целом для Востока) идее

авторитета: не «Евангелие Матфея», а «Еван-

гелие, скрепленное именем Матфея». Остро

личностный характер раннехристианской пси-

хологии постоянно тяготеет к своей диалекти-

ческой противоположности — к анонимности, к

отказу от самоутверждения (в частности, автор-

ского). Это весьма существенно сказывается на

структуре литературного процесса первых вре-

мен христианства и впоследствии Средневеко-

вья. Некоторое понятие о том, как могло воз-

никнуть, например, вошедшее в канон Еванге-

лие от Матфея, дает очень древнее (первая

половина II в.) свидетельство христианского

автора Папия Гиерапольского: «Матфей состав-

лял на еврейском языке запись речений (т. е.

речений Иисуса, логий), а перелагали их на

греческий язык, кто как сумеет».

Евангелие от Марка имеет более архаический

облик, и есть все основания думать, что оно

открывает известную нам евангельскую лите-

ратуру (в каноне Нового Завета оно идет вто-

рым— после Матфеева). На нем можно осо-

бенно хорошо проследить, как евангельское по-

вествование по частям собиралось из отдельных

ма'асе и логий: швы еще ощущаются, отдель-

ные эпизоды и сообщения интонационно почти

не соединены между собой, подробно изложен-

ные фрагменты чередуются с крайне лапидар-

ными пассажами (недаром тот же Папий на-

ходил, что у Марка недостаточно выявлено вре-

менное течение событий). Перед лицом труд-

ностей композиционного порядка автор этого

Евангелия, по-видимому, не мог извлечь для

себя никакой пользы из опыта греко-римского

биографизма; по всему складу своего творчест-

ва он стоял слишком далеко от светской антич-

ной литературы. Еще одна архаическая черта:

в отличие от всех остальных Евангелий Еван-

гелие от Марка не содерншт длинных поучи-

тельных речей Иисуса (ср. роль речей в греко-

римской историографии), но только краткие

логии и притчи (машал) в их стилистически

первозданном, не приближенном к греческим

нормам виде. Литературных претензий у авто-

ра этого Евангелия нет, но властная и суровая

краткость его изложения очень выразительна.

Декоративные части (например, вступление)

отсутствуют, сквозь греческий синтаксис то и

дело просвечивает семитический языковый

строй, много разговорных уменьшительных

форм и варваризмов (не только семитического,

но и латинского происхождения). Суровая про-

стота характеризует не только слог, но и обра-

зы этого Евангелия.

Евангелие от Матфея представляет попытку

решить жанровую проблему — проблему орга-

низации эпизодов в целое, опираясь ио-преж-

нему не на греческие, а на семитические лите-

ратурные традиции. Правда, греческий язык

этого Евангелия корректней, чем у Марка, но

этим его отношения с эллинской словесностью

исчерпываются. Идейные интересы автора со-

средоточены на преемственности между Вет-

хим Заветом и новой верой: Евангелие откры-

вается родословием Иисуса, возведенным к пат-

риархам Аврааму и Исааку и к царям Давиду

и Соломону, а в дальнейшем изложении Хри-

стос настойчиво связывается с ветхозаветными

пророчествами о грядущем Мессии; почти каж-

дый эпизод получает пояснепие: «и все это

совершилось для того, чтобы сбылось Писание»

(ср. Матф., 1, 22 и 23; 2, 16 и 17; 21, 4 и 5 и

т. п.). Понятно, что и в литературном отношении

автор стремится примкнуть к библейскому типу

«священной истории» (свое сочинение он в пер-

вой фразе называет «книгой» в согласии с обык-

новением Септуагинты; ср. «Книга Бытия»).

В отличие от Маркова Евангелия Матфею

удается создать плавно текущее повествование,

но не за счет компоновки по типу греческой

биографии, а посредством тщательно выдержан-

ной однородности интонаций; цельность дер-

жится на ровном тоне. В центре стоят не собы-

тия жизни Иисуса, но мессианское учение о

нем и его собственное учение, поданное в стиле

восточной дидактики. Вершина Евангелия от

Матфея — знаменитая «нагорная проповедь»

Христа (Матф., 5—7), где квинтэссенция еван-

гельской этики изложена с фольклорной свеже-

стью и образностью. К «нагорной проповеди»

восходит множество словосочетаний, до сих пор

бытующих в нашей речи: «соль земли», «светоч

под спудом», «метать бисер перед свиньями»,

слова о птицах небесных, которые не сеют и не

жнут, о полевых лилиях, которые одеваются

краше, чем Соломон во славе своей, палестин-

ская народная поговорка о сучке в глазу ближ-

него и бревне в собственном глазу.

Совершенно иной сфере принадлежит третье

Евангелие. Традиция приписывает его, в отли-

чие от прочих, не еврею, а греку, врачу из Ан-

510

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

тиохии Луке, автору еще одного новозаветного

сочинения, тематически продолжающего Еван-

гелие,— «Деяний апостолов». В самом деле, оба

произведения выдают, как показывает анализ

их языка и стиля, одну и ту же авторскую

руку — если только не предполагать неправдо-

подобно искусной имитации одним автором

манеры другого,—и рука это, несомненно, гре-

ческая. Волю к использованию светской лите-

ратурной техники нельзя не чувствовать уже

во вступительных строках Евангелия от Луки

и «Деяний апостолов»; эти строки в обоих слу-

чаях содержат изящно построенные посвяще-

ния некоему Феофилу (литературная услов-

ность, хорошо известная по творчеству греко-

римских авторов эпохи империи). Ясно, что

автор хочет соединить традицию, намеченную

первыми Евангелиями (он знает об их сущест-

вовании — ср. Лк., 1, 1,— а Евангелие от Марка

он, очевидно, использовал в собственной рабо-

те) с менее «провинциальными» формами. Это

бросается в глаза уже на уровне словесной тка-

ни; язык в целом стоит между разговорным

греческим этой эпохи (так называемым койне)

и пуристическим литературным языком; неред-

ки утонченные аттикистские обороты. Отдель-

ные семитизмы, никогда не имеющие такого

резкого характера, как в Евангелии от Марка,

лишь слегка подцвечивают текст, препятствуя

слишком очевидному разрыву между этим Еван-

гелием и традицией евангельского жанра. Еще

очевиднее «эллинский» характер третьего Еван-

гелия выступает на уровне композиции; если

Евангелие от Марка давало «благовестив» о

пришествии Христа в наиболее обнаженной

форме, а Евангелие от Матфея — «священную

историю» ветхозаветного типа, то Евангелие от

Луки единственное из четырех, которое можно

с оговорками охарактеризовать как «жизнь

Иисуса»; конечно, оно сохраняет при этом ту

же проповедническую установку, но облекает

ее в устоявшиеся формы греко-римской биогра-

фии.

У автора третьего Евангелия есть постоянная

потребность датировать излагаемые им собы-

тия, связать их с ходом общей истории, в то

время как это и в голову не приходило вос-

питанным на восточных образцах первым еван-

гелистам (ср. хронологические указания: Лк. 1,

5; 2, 21; 3, 1 и 23 и др.). Постоянная ориента-

ция на греческие модели историографии и гипо-

мнематики (мемуарной литературы) чувствует-

ся в «Деяниях апостолов». Даже болезни чудес-

но исцеленных обозначаются у этого автора точ-

ными терминами эллинистической медицины.

В композиционной структуре обоих произ-

ведений, приписываемых Луке, можно выявить

чисто греческие хиазмы; далее, оба они имеют

почти совершенно равный объем (примерно по

90400 греческих букв); это инстинктивное

соразмерение словесных масс, которое слишком

точно, чтобы быть случайным, очень характер-

но для греко-римского литературного вкуса с

его любовью к симметрии. Но разительнее всего

эллинистические черты третьего Евангелия про-

слеживаются на уровне содержания. Оно все

проникнуто чуждой Востоку утонченной чув-

ствительностью, сочетающейся со вкусом к на-

туралистической бытовой детали; только здесь

мы встречаем рождественскую идиллию с упо-

минанием о яслях («И родила она сына своего

первородного, и спеленала его, и уложила его

в ясли, ибо не было для них места в гостини-

це» — Лк., 2, 7). Если у Матфея рождение Хри-

ста окружено чисто восточными фигурами ма-

гов-звездочетов (волхвов), то здесь их место

заступают образы пастухов, робко слушающих

ангельский гимн: «Слава в вышних богу, и на

земле мир, в человецех благоволение!» (Лк.,

2, 8—14). Обостренная чувствительность за-

ставляет автора третьего Евангелия избегать

слишком неутешительных мотивов или по край-

ней мере смягчать их: если у других еванге-

листов Христос бесконечно одинок среди людей,

то у Луки оказывается, что все простые люди

тянутся к нему, и только власть имущие гото-

вят ему гибель. Страшные слова Христа на кре-

сте: «Эли, Эли, лама савахфани!» («Боже мой,

боже мой, зачем ты меня покинул!» — Марк, 15,

34 и Матф., 27, 46) — здесь заменены примири-

тельной молитвой: «Отче, в руки твои предаю

дух мой!» (Лк., 22, 46). В третьем Евангелии

Иисус изображен божественнее, чем в первых

двух, но в то же время и много человечнее:

его главная черта — человеколюбие (в стиле

философской philanthropia), любовь и сострада-

ние к людской слабости; подчеркивается его

всепрощающая мягкость к мытарям и грешни-

кам («Сын Человеческий пришел не губить

души, а спасать» — 9, 56) и отрицание челове-

коненавистнического морального педантизма

(«И вам, законникам, горе, что налагаете на

людей бремена неудобоносимые» — И, 46).

Полный сострадания к другим, Иисус сам испы-

тывает муки, взывающие к состраданию чита-

теля: только в третьем Евангелии можно найти

тон проникновенной меланхолии, звучащей, на-

пример, в словах: «Лисицы имеют норы, и пти-

цы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не

имеет, где преклонить ему голову» (9, 58). Осо-

бый тон лиризма придает Евангелию от Луки

обилие женских образов, отсутствующих или

не играющих важной роли у Марка и Матфея

(Богоматерь и Елисавета, Мария и Марфа, Маг-

далина и т. п.); эта черта опять-таки ближе к

эллинистической гуманности, нежели к восточ-

ИСТОКИ и РАЗВИТИЕ

РАД

НЕХРИСТИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

511

ным традициям. Женственный колорит треть-

его Евангелия хорошо гармонирует с эмоцио-

нальной чуткостью и впечатлительностью, кото-

рые отмечают его повествование (ср. знамени-

тую притчу о блудном сыне — 15, 11—32).

Литературный талант и редкая способность

психологического вчувствования позволили ав-

тору этого Евангелия создать на основе палес-

тинских преданий новый тип выразительности,

в котором с еще небывалой цельностью слива-

ются восточные и греческие черты.

Три первых канонических Евангелия при

всем своем различии остаются в рамках одной

и той же литературной формы, основанной на

относительном равновесии наивной повествова-

тельности и религиозно-морального содержания.

По-видимому, по этому же типу были созданы

и некоторые Евангелия, не вошедшие в канон

(например, «Евангелие от евреев», интересное,

в частности, тем, что было известно еще чита-

телям IV в. не только в греческом переводе, но

и в арамейском подлиннике). Когда возможно-

сти этой литературной формы оказались исчер-

панными, дальше можно было идти двумя пу-

тями. Можно было дать автономию повество-

вательной фантазии, снять с нее все запреты

и ограничения, открыть доступ самым дико-

винным, аморальным, противоречащим стилю

христианства эпизодам, т. е. превратить серьез-

ный религиозный эпос в занимательную и пест-

рую сказку. По этому пути пошли составители

многочисленных апокрифов о детстве девы Ма-

рии и Христа («Евангелие от Фомы», «Перво-

евангелие Иакова Младшего», латинское псев-

доевангелие Матфея). Образы канонических

Евангелий подвергаются в апокрифах этого

типа безудержному расцвечиванию и грубой

вульгаризации (так, отрок Иисус изображен

как опасный маг, использующий свою силу для

расправы со сверстниками и учителями). Цер-

ковь боролась с этим видом низовой словесно-

сти, но истребить его не могла; он был слишком

связан со стихией фольклора и слишком дорог

широкому читателю. На протяжении всего Сред-

невековья апокрифы любят, читают, а нередко

и создают заново.

Но равновесие повествовательного и поучи-

тельного элементов в первоначальной евангель-

ской форме могло быть нарушено не только в

пользу повествования, но и в пользу умозрения.

Эта возможность была реализована в многочис-

ленных гностических (еретических) Евангели-

ях: в них рассказ о Христе лишен наивности,

переосмыслен в духе мифологического симво-

лизма и насыщен религиозно-философским ма-

териалом («Евангелия» от египтян, от Филиппа,

от Иуды, «Евангелие Евы», «Евангелие Истины»

и т. п.). Аналогичный им литературный тип мы

находим и в каноне Нового Завета. Это чет-

вертое Евангелие — Евангелие от Иоанна.

Когда читатель первых трех канонических

Евангелий переходит к четвертому, он попа-

дает из мира хотя бы и необычных, но челове-

чески понятных событий в сферу таинственных

и многозначительных символов. Если Еванге-

лия от Марка, Матфея и Луки раскрывают

общедоступные стороны новозаветного учения,

то Евангелие от Иоанна дает его сокровенную

эзотерику. Земная жизнь Христа интерпрети-

руется как самораскрытие мирового смысла

(примерно так может быть передано греческое-

понятие «логос», условно переводимое по-рус-

ски как «слово»). Четвертое Евангелие обра-

щается к важной для мифа идее изначального,

исходного; оно с умыслом открывается теми же

словами, которыми начат рассказ о сотворении

мира в Ветхом Завете (Быт., 1,1) — «в начале».

Вот этот пролог: «В начале было Слово, и Слово

было у Бога, и Бог был Слово; оно было в на-

чале у Бога. Все через него начало быть, и без

него не начало быть ничто из того, что начало

быть. В нем была Жизнь, и Жизнь была Свет

человеков: и свет во тьме светит, и тьма но

объяла его...» (Ио., 1, 1—5). Автор как бы сам

вслушивается и вдумывается в постоянно по-

вторяемые им слова-символы с неограниченно

емким значением: уже в приведенном только

что прологе появляются Слово, Жизнь и Свет,

затем к ним присоединяются чрезвычайно важ-

ные словесные мифологемы — Истина и Дух.

Изложение отличается сжатостью и концентри-

рованностью; своему по-гераклитовски темному

стилю автор сумел придать единственную в

своем роде праздничность и игру — не случайно

в топике четвертого Евангелия огромную роль

играют переосмысленные символы дионисий-

ского восторга (претворение воды в вино в

гл. 2, образ Иисуса — Лозы Виноградной в гл.

15). Евангелист любит упоминать брачное

ликование (брак в Кане, гл. 2, слова Иоанна

Предтечи, 3, 29: «Имеющий невесту есть же-

них; а друг жениха, стоящий и внимающий

ему, радостью радуется, слыша голос жениха.

Сия-то радость моя исполнилась»); гибель Хри-

ста он описывает как его мистериальное «про-

славление» (12, 23 и др.). Эта динамика экста-

за выражена такими словами: «Дух веет, где

хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда

он приходит и куда уходит, так бывает со вся-

ким, рожденным от духа» (3, 8). Если третье

Евангелие ввело в кругозор ранпего христиан-

ства эллинистическую моральную и эмоцио-

нальную культуру, то четвертое Евангелио

ассимилировало греческую философскую мысль

и диалектику греческого мифа,— разумеется,

512

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

радикально переработав и то и другое в духе

христианской мистики.

«Апокалипсис» примыкает к старой традиции

восточного мистического осмысления истории

(ветхозаветная «Книга пророка Даниила», зо-

роастрийская и кумранская эсхатология); он

рисует конечные судьбы мира как последнее

столкновение добра и зла. Зло изображено как

«звериная» мощь римской государственности,

все подминающая под себя: «И увидел я другого

зверя, выходящего из земли... И дано было ему

вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя

и говорил, и действовал так, чтобы убиваем

был всякий, кто не станет поклоняться образу

зверя. И он сделает так, что всем — малым и

великим, богатым и нищим, свободным и ра-

бам — положено будет начертание на правую

руку их или на чело их» (Апок., 13, 11 и 15—

17). Рим, «великий город, царствующий над

земными царями» (17, 18), оказывается Блуд-

ницей Вавилонской, «яростным вином блудо-

деяния своего напоившей все народы» (18, 2).

Все это преступное величие, построенное на

крови «святых божьих», будет сметено мировой

катастрофой, набросанной в архаически-косно-

язычном стиле: «Кто поклоняется зверю и обра-

зу его и принимает начертание на чело свое

или на руку свою, тот будет пить вино ярости

божией, вино цельное, приготовленное в чаше

гнева его, и будет мучим в огне и сере перед

святыми ангелами и перед Агнцем; и дым му-

чения их будет восходить во веки веков, и не

будут иметь покоя ни днем, ни ночью покло-

няющиеся зверю и образу его и принимающие

начертание имени его!» (14, 9—11). Затем

обновленное мироздание, очистившись от сквер-

ны, вступает в новое бытие; тот, кто мужест-

венно перенес испытания, получает награду, а

«боязливые» (21, 8) посрамлены. Эти пророче-

ства призывают христианина «смело и гордо

провозглашать себя приверженцами своей веры

перед лицом противников» (Маркс /Г., Эн-

гельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 22, с. 480). Гневная

непримиримость героической поры христианства

хорошо выразилась в словах: «О, если бы ты

был холоден или горяч! Но так как тепел, а не

холоден, извергну тебя из уст моих» (Апок.,

11, 15—16). Этот же пыл и вызов мы встречаем

в послании к смирнейцам, приписываемом

Игнатию Богоносцу, но не вошедшем в канон

Нового Завета: «Для чего я предаю себя смер-

ти: огню, мечу, диким зверям? О, ближе к

мечу — ближе к богу; в пасти диких зверей

ты в руках божиих. Так да совершится же это

во имя Иисуса Христа! Ради того, чтобы по-

страдать с ним, я вытерплю все, если он, со-

вершенный в мужестве, подаст мне силы» (4,

2). Такие интонации постепенно становятся

топикой обширной литературы о мучениках

—

важнейшего рода раннехристианской словесно-

сти.

«Апокалипсис» стоит у истоков средневеко-

вой литературы «видений». Визионерские за-

писи не всегда приобретали столь грандиозный

характер; более обычный образец жанра дает

«Пастырь» Гермы, принадлежащий, по-видимо-

му, первой половине II в. и одно время едва не

вошедший в канон. В начале этой книги просто

и доверительно излагается любовное пережи-

вание автора — римского раба, издали влюб-

ленного в свою госпожу; затем он в ряде виде-

ний получает упреки за столь низменные чув-

ства, и образ женщины, в которую он был

влюблен, вытесняется идеальными женскими

образами Добродетели и Церкви. Эта сублими-

рованная эротика — своего рода христианская

параллель к «Пиру» Платона — сочетается с

необычайной мягкостью и улыбчивостью наст-

роения; трудно подыскать больший контраст к

суровости «Апокалипсиса». Персонажи виде-

ний Гермы, даже браня его за прегрешения, то-

ропятся утешить его шуткой, как огорченного

ребенка: их внушения спокойны и благостны;

«Возлюби простоту, стань бесхитростным и

уподобься младенцам, еще не понимающим по-

рока» (27,1). Попав на лоно природы, Герма,

как истинный горожанин, впадает в умиленный

восторг (3,1). Все это в сочетании с верой, что

для человека не так трудно стать добрым и

чистым — стоит только захотеть,— создает сво-

его рода буколическую атмосферу, к которой

хорошо подходит «пастушеское» заглавие.

Жанр «видений» имел в будущем огромные

перспективы; интересно, что те его поздние об-

разцы, в которых он достиг предельной верши-

ны — «Vita nova» и «Божественная Комедия»

Данте,— имеют некоторые общие черты с про-

стодушным сочинением Гермы.

Наряду с повествовательной и визионерской

литературой развивалась и литература дидакти-

ческая. Среди известных нам памятников по-

следней особое место занимают входящие в но-

возаветный канон четырнадцать посланий, при-

писываемых апостолу Павлу. Среди них по

крайней мере четыре (Послания к римлянам,

к галатам и два Послания к коринфянам) при-

надлежат одному автору, обладавшему чрезвы-

чайно сильной и своеобычной писательской ин-

дивидуальностью. Но и другие послания этого

цикла, даже те из них, которые заведомо не мо-

гут быть приписаны тому же автору (напри-

мер, Послание к евреяхМ, вызывавшее сомнения

еще у Оригена), все же находятся в русле

идейных и литературных тенденций, предна-

чертанных его творчеством. Весь «Павлов»

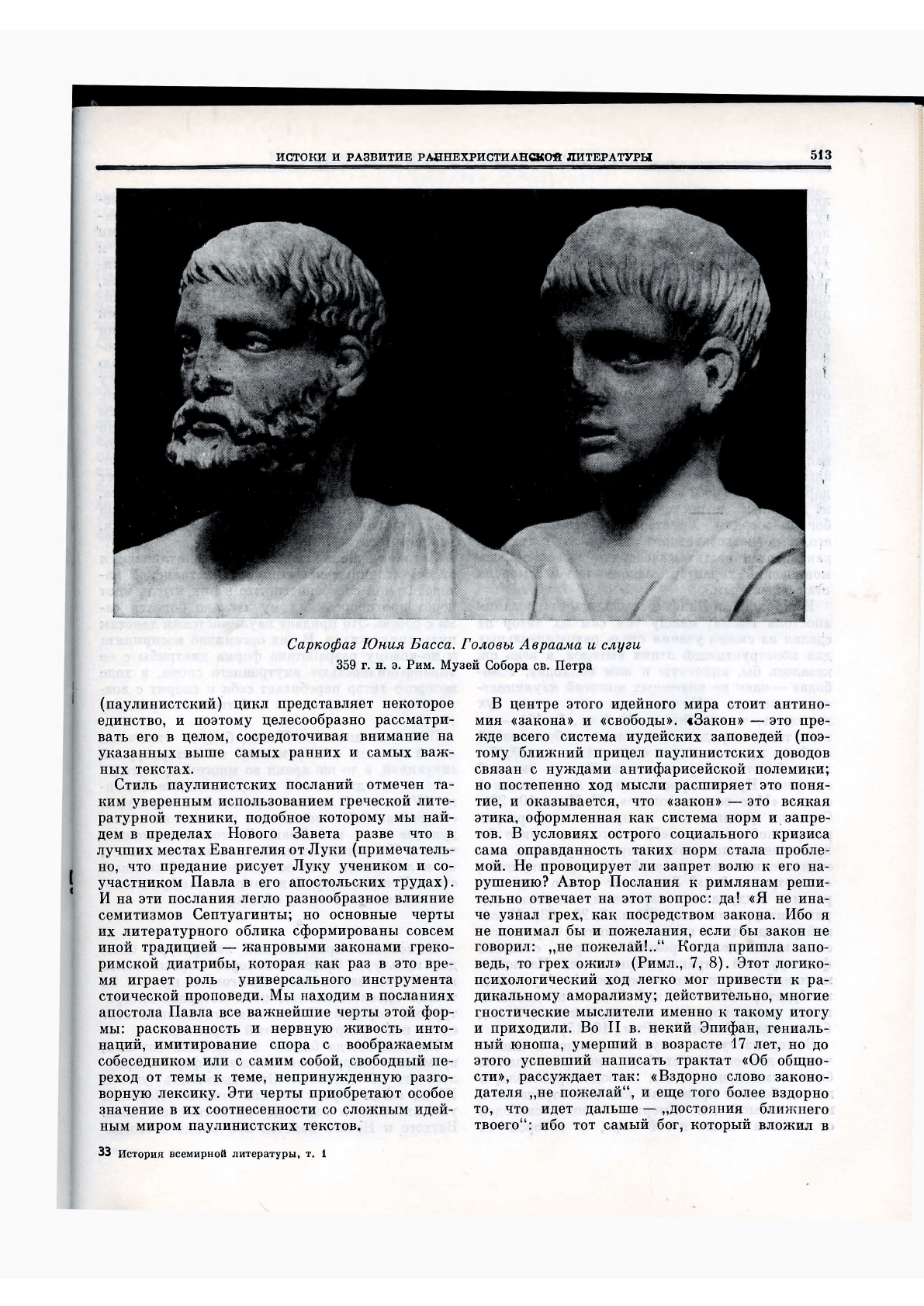

ИСТОКИ и РАЗВИТИЕ РАД НЕХРИСТИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 513

Саркофаг Юния Басса. Головы Авраама и слуги

359 г. н. э. Рим. Музей Собора св. Петра

(паулинистский) цикл представляет некоторое

единство, и поэтому целесообразно рассматри-

вать его в целом, сосредоточивая внимание на

указанных выше самых ранних и самых важ-

ных текстах.

Стиль паулинистских посланий отмечен та-

ким уверенным использованием греческой лите-

ратурной техники, подобное которому мы най-

дем в пределах Нового Завета разве что в

лучших местах Евангелия от Луки (примечатель-

но, что предание рисует Луку учеником и со-

участником Павла в его апостольских трудах).

И на эти послания легло разнообразное влияние

семитизмов Септуагинты; но основные черты

их литературного облика сформированы совсем

иной традицией — жанровыми законами греко-

римской диатрибы, которая как раз в это вре-

мя играет роль универсального инструмента

стоической проповеди. Мы находим в посланиях

апостола Павла все важнейшие черты этой фор-

мы: раскованность и нервную живость инто-

наций, имитирование спора с воображаемым

собеседником или с самим собой, свободный пе-

реход от темы к теме, непринужденную разго-

ворную лексику. Эти черты приобретают особое

значение в их соотнесенности со сложным идей-

ным миром паулинистских текстов.

В центре этого идейного мира стоит антино-

мия «закона» и «свободы». «Закон» — это пре-

жде всего система иудейских заповедей (поэ-

тому ближний прицел паулинистских доводов

связан с нуждами антифарисейской полемики;

но постепенно ход мысли расширяет это поня-

тие, и оказывается, что «закон» — это всякая

этика, оформленная как система норм и запре-

тов. В условиях острого социального кризиса

сама оправданность таких норм стала пробле-

мой. Не провоцирует ли запрет волю к его на-

рушению? Автор Послания к римлянам реши-

тельно отвечает на этот вопрос: да! «Я не ина-

че узнал грех, как посредством закона. Ибо я

не понимал бы и пожелания, если бы закон не

говорил: „не пожелай!.." Когда пришла запо-

ведь, то грех ожил» (Римл., 7, 8). Этот логико-

психологический ход легко мог привести к ра-

дикальному аморализму; действительно, многие

гностические мыслители именно к такому итогу

и приходили. Во II в. некий Эпифан, гениаль-

ный юноша, умерший в возрасте 17 лет, но до

этого успевший написать трактат «Об общно-

сти», рассуждает так: «Вздорно слово законо-

дателя „не пожелай", и еще того более вздорно

то, что идет дальше — „достояния ближнего

твоего'

4

: ибо тот самый бог, который вложил в

33 История всемирной литературы, т. 1

514

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

людей вожделения, притягивающие друг к дру-

гу эти определенные к соитию существа, пове-

левает истребить вожделения, хотя он не отнял

их ни у одного живого существа! Но слово „же-

ну ближнего твоего

44

наиболее вздорно, ибо

таким образом общность насильственно превра-

щается в собственничество» (Климент Алексан-

дрийский, «Строматы», III, 3, 9). Эпифан тре-

бует безудержной свободы для желаний чело-

века, ибо они суть «божеское установление».

С другой стороны, менее радикальные мора-

листы могли избегать аморализма, но безусловно

отрицать «закон» как абсолютное зло во имя

какой-нибудь категории, более почтенной, чем

грубый произвол,— например, во имя «мило-

сердия». Этот вариант избрал Маркион (пер-

вая половина II в.): согласно его учению, над

злым богом Ветхого Завета, в своей злобе

даровавшим людям закон и справедливость, сто-

ит истинный, до последнего времени неведомый

бог милосердия. Христос был сыном именно

его, а не ветхозаветного лжебога, и с тех пор

как «благая весть» милосердия возвещена, де-

монический характер законнической морали

стал очевидным.

И Маркион, и Эпифан ссылались на послания

апостола Павла; между тем сам их автор не

сделал из своего учения столь разрушительных

для конструктивной этики выводов, а ведь он,

казалось бы, вплотную к ним подходит. «Сво-

бода» — одно из ключевых понятий паулинист-

ского словаря. «Господь есть дух, а где дух

господень, там свобода» (II Кор., 3, 17),— но

ведь так говорили и гностики, требуя полной

свободы произвола для «духовных» людей, бо-

гоподобность которых уже не боится никакой

скверны. Прямо произносится зажигательное

слово: «Мне все позволено» (I Кор., 10, 23).

Система религиозных запретов подвергнута

разгромной критике: «Для чего вы, словно бы

принадлежащие этому миру, держитесь по-

становлений: «не прикасайся», «не вкушай»,

«не дотрагивайся»? Это имеет только вид муд-

рости в выдуманном служении, смиренномуд-

рии и изнурении тела» (Кол., 2, 20—23). И вся-

кий раз, дойдя до грани нигилизма, паулинист-

ская мысль делает резкий поворот, словесно

фиксируемый характернейшим для Павловых

посланий восклицаниям: «отнюдь!» (букв, «да

не будет»). «Так что же? Станем предаваться

греху, коль скоро мы не под законом, а под

благодатью? Отнюдь!» (Рим., 16, 15).

Выход из тупика паулинизм ищет в мисти-

ческой диалектике свободы, которая должна

быть осмыслена не как свобода произвола, а

как свобода от произвола, как самоотречение и

в этом смысле как «смерть»: человек свободен

от «закона» лишь в той мере, в которой он

«умер» для произвола (Рим., 6). В свободе че-

ловеку предлагается найти «благодать» — дан-

ную свыше возможность к выходу из инерции

зла, и «любовь» — внутреннюю готовность к

самоотречению. Любовь оказывается для паули-

низма критерием всех ценностей, ибо на ней он,

кроме всего прочего, строит свою утопию соци-

альной этики: «Если я говорю на языках людей

и ангелов, а любви не имею, я медь звенящая

или кимвал бряцающий. Если я имею проро-

ческий дар, и проник во все тайны, и обладаю

всей полнотой познания и веры, так что могу

двигать горами, а любви не имею, я ничто.

И если я раздам все достояние мое, и предам

мое тело на сожжение, а любви не имею, то

все это напрасно. Любовь великодушна, мило-

сердна, любовь независтлива, любовь не прево-

зносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет

своей выгоды, не раздражается, не мыслит зла,

не радуется неправде, а сорадуется истине; она

все покрывает, всему верит, на все надеется,

все переносит» (I Кор., 13, 1—7).

Послания апостола Павла тем и отличаются

от бесчисленных памятников христианской на-

зидательной словесности, что в них мысль идет

через противоречия и мучительно борется са-

ма с собою. Это придает паулинистским текстам

пульсацию жизни. В них органично воспринята

и по-новому разработана форма диатрибы с ее

«полифоничностью» внутреннего спора, в ходе

которого автор перебивает себя и спорит с воз-

можными выводами из собственных рассуж-

дений.

Послания апостола Павла, будучи тысячами

нитей связаны с современной им литературной

ситуацией, в то же время во многом предугада-

ли стиль средневековой экспрессивности. В кон-

це IV в. такой столп церковной литературы,

сам оказавший колоссальное влияние на после-

дующие века, как Иоанн Златоуст, не только

чтил в Павловых посланиях священный текст,

но и любовался ими эстетически; собственный

стиль Иоанна, острый и напряженный, во мно-

гом конгениален этому образцу.

*

Становление христианской литературы было

для культуры Средиземноморья первых веков

нашей эры важнейшим сдвигом, и притом не

только идеологического, но и историко-литера-

турного порядка. Во многих отношениях этот

сдвиг имел разрушительный характер.

Но, как всегда бывает в подобных случаях*

временное разрушение языковых форм оберну-

лось его обогащением. Это выявилось уже к

IV в., когда первоклассный стилист Иероним

уже способен в переводе на латинский язык

Ветхого и Нового Заветов намеренно воссозда-

ИСТОКИ и РАЗВИТИЕ РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

515

вать специфику их стиля, как эту специфику

схватывает его воспитанный на Цицероне вкус,

а Августин создает в своей «Исповеди» орга-

ничный и цельный сплав вергилианской клас-

сики, библейского лиризма псалмов и пафоса

Павловых посланий. Одновременно в греко-

язычной литературе уже упоминавшийся Иоанн

Златоуст работает над таким же синтезом но-

возаветных интонаций с традициями аттическо-

го красноречия.

Раннехристианская литература дала важней-

шие стимулы литературному развитию на язы-

ках народов Ближнего Востока — сирийском,

мандейском, коптском и т. п. Но если с прихо-

дом ислама, который, впрочем, сам не смог бы

возникнуть без этих стимулов, ближневосточ-

ный мир начинает строить свою культуру на

иной основе, то для Европы на протяжении

всего Средневековья чтимое наследие первых

веков христианства остается мерой всех вещей,

универсальным образцом для собственного твор-

чества. Ренессанс и Реформация, создав более

непринужденное отношение к священным текс-

там, одновременно создали предпосылки для

собственно эстетического их переживания. Это

в известной мере выявилось уже у М. Лютера,

в переводе обоих Заветов заложившего основы

немецкой стилистики. В новоевропейской лите-

ратуре словесный строй Библии долгое время

служит благотворным противовесом к слишком

формализованному миру классицистической

традиции, предлагая более динамичную и экс-

прессивную систему образов; обращение к нему

было типичным для стиля барокко, сентимента-

лизма, «бури и натиска» и т. п. Постепенно

библейские обороты теряют связь с христиан-

ской идеологией, оставаясь знаками сверхобыч-

ного эмоционального напряжения и размаха.

Таким образом, работа первых христианских

авторов, связавших европейскую традицию с

наследием Ветхого Завета и создавших собст-

венный мир образов, находит отклики на всем

двухтысячелетием пути европейского литера-

турного развития.

33*

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА

НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ

В течение столетий и даже тысячелетий разви-

тия литератур Древнего мира культурные и ли-

тературные связи и контакты между различны-

ми народами, государствами, континентами су-

ществовали, по-видимому, постоянно, но време-

нами были настолько слабыми, что теперь их

иногда уже трудно определить. Однако, если

мы и не можем восстановить эти контакты во

всей полноте, отдельные их фрагменты просле-

живаются достаточно четко и определенно.

К последствиям никогда не прекращавшегося

процесса межлитературных связей и взаимо-

действия мы вправе отнести несомненную гене-

тическую близость древнейших слоев индийской

и иранской литератур, выразившуюся в чертах

идеологического и формального сходства памят-

ников Вед и Авесты; прямую преемственность

тем и жанров в литературах на шумерском, ак-

кадском и отчасти хурритском и хеттском язы-

ках; очевидные следы вавилонского и египет-

ского влияния, которые обнаруживаются в уга-

ритской и древнееврейской литературах и т. д.

Не является исключением и литература гре-

ко-римской античности, хотя здесь наши поиски

во многом ограничены недостаточной изучен-

ностью вопроса, отчасти вызванной инерцией

традиционных представлений об исключитель-

ности греческой цивилизации. Тем не менее

можно определенно утверждать, что во всяком

случае формирование греческой культуры и ли-

тературы проходило в тесной связи с цивилиза-

циями Древнего Востока. По мере того как ум-

ножаются наши сведения о догомеровской,

эгейской эпохе истории Греции, обнаруживают-

ся все новые и новые черты ее сходства с древ-

ними культурами хеттов, семитов, египтян; и,

вероятно, знакомством, контактами, а может

быть, в какой-то мере генетической причаст-

ностью к этим культурам объясняются и пора-

зительные совпадения в греческой и хеттской

мифологиях, и параллельные мотивы в эпосе о

Гильгамеше и поэмах Гомера, и известное род-

ство греческих, индийских, вавилонских и еги-

петских басен.

Подобные примеры межлитературных связей

и контактов вряд ли можно оспаривать, однако,

как уже отмечалось выше, они кажутся фраг-

ментарными, а ввиду бедности прямых истори-

ческих свидетельств их, как правило, трудно

конкретизировать. И только к концу древнего

периода развития литератур мы вступаем на

твердую историческую почву.

Завоевания Александра Македонского по пра-

ву считаются одной из важнейших вех мировой

истории. Хотя основанная им империя вскоре

после его смерти (323 г. до н. э.) распалась,

принципиальные последствия его завоеваний

были более устойчивыми и сказывались в тече-

ние нескольких столетий. В Египте и на боль-

шей части Азии (от Эгейского моря до Пенджа-

ба) создаются греческие государства, во главе

которых стоят преемники Александра, окружен-

ные греко-македонской знатью. Происходит

усиленная греческая колонизация Востока; мно-

гие старые и вновь основанные восточные горо-

да — Александрия, Пергам, Антиохия, Селев-

кия, Тир, Апамея, Бактра и другие — становят-

ся экономическими и культурными центрами,

организованными и управляемыми по образцу

греческого полиса. Оживленная торговля тесно

связывает самые отдаленные области Европы и

Азии, а определенное сходство законодательст-

ва, правовых норм, характера образования и

быта придает новым государствам известное

единообразие. Наконец, греческий язык, сме-

нив в этой роли на Ближнем Востоке арамей-

ский, стал своего рода языком международным

(койне) и был принят в качестве не только

государственного, но и литературного в Египте

и Вавилоне, Сирии и Парфии. Этот процесс

экспансии греческой культуры за пределы сво-

ей родины и синтеза греческих и восточных

элементов, который продолжался приблизитель-

но три последних века до н. э., получивших в

истории название эпохи эллинизма, практически

охватил почти весь цивилизованный мир того

времени. Даже в области, где не было греческих

царств, например в Северный Судан и Эфио-

пию, проникает греческое влияние, и сложив-

шиеся там государства, Мероэ, а позже Аксум,

стали важным связующим звеном между наро-

дами Тропической Африки и цивилизациями

Средиземноморья. Эпоха эллинизма подорвала

былую этническую разрозненность, покоившую-

ся на древних племенных связях, привела к

резкому усилению контактов между странами,

и впервые в истории мировой литературы (во

всяком случае впервые с документальной до-

стоверностью) именно об этом времени мы по-

лучаем возможность говорить как о периоде,

>517 МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ

создавшем условия для интенсивного и плодо-

творного взаимодействия литератур.

Однако, как это на первый взгляд ни выгля-

дит парадоксальным, несмотря на очевидное и

усиливающееся взаимовлияние и даже частич-

ный синкретизм в области религии, философии,

науки и искусства, наши сведения о литератур-

ных связях этой эпохи довольно скромны.

Причина этого, по-видимому, в том, что столк-

нулись литературы уже вполне сложившиеся,

зрелые, и требовалось немалое время, чтобы

преодолеть инерцию местных художественных

стилей, замкнутость литературной традиции.

Среди иных форм культуры эллинизма литера-

тура оказалась наименее «открытой», и лите-

ратурные контакты развивались в ограничен-

ных пределах. Естественно было бы предполо-

жить, что основное направление литературных

влияний шло в то время, как и экспансия эл-

линской культуры, с Запада на Восток. Каза-

лось бы, перемещение центров литератур-

ной жизни из Афин и материковой Греции в

Малую Азию и Ближний Восток и далее под-

тверждает это предположение. Однако писате-

ли и поэты, стекавшиеся в новые центры

и примыкавшие, например, к александрий-

ской, косской или пергамской литературным

школам, творили — эллины они были или не

эллины — в русле сугубо эллинской традиции,

и их произведения принадлежали, как правило,

именно ей, объединенные в широкое понятие

эллинистической греческой литературы. Что же

касается литератур собственно восточных, раз-

вивавшихся в первую очередь на базе местных

традиций, то фактов, которые свидетельствовали

бы о прямом воздействии на них греческих об-

разцов, не так много. В основном они касаются

развития историографии.

Народам Древнего Востока, как правило, был

чужд дух строгого исторического исследования.

Исключение, пожалуй, составляют ассирийские

царские хроники, но и они содержат скорее

информацию о деяниях какой-нибудь династии,

чем подлинную историю страны и народа. Ме-

жду тем именно в эллинистическую эпоху —

под явным влиянием популярных и авторитет-

ных греческих историй — возникают многочис-

ленные исторические сочинения у египтян и

вавилонян, парфян, евреев и финикийцев. Грек

Александр Полихистор (I в. до н. э.) сохранил

для нас названия десятков такого рода трудов

по истории Египта, Ливии, Индии, Крита, Фри-

гии, Сирии, Вифинии, Иудеи и т. д., а также

приводит отрывки из них. С некоторыми исто-

риями, обычно во фрагментах, мы знакомы и

по другим источникам. К числу наиболее зна-

чительных относятся «Вавилонская хроника»

Бероса (начало III в. до н. э.), жреца храма

бога Бела (Ваала) в Вавилоне, «Египетская

история» Манефона (начало III в. до н. э.), ис-

тория Парфии Аполлодора из Артемии (конец

II — начало I в. до н. э.), финикийские хрони-

ки некоего Менандра (ок. II в. до н. э.), исто-

рии еврейских царей, принадлежащие перу Де-

метрия (конец III в. до н. э.), Эвполема (II в.

до н. э.) и Артапана (начало I в. до н. э.).

Побудительным стимулом для большинства

восточных историков служило желание возвели-

чить свой народ и доказать грекам его веду-

щую роль в создании мировой цивилизации.

Так, Берос на протяжении всех трех книг своей

хроники восхвалял «мудрость» вавилонян и пе-

речислял их достижения, во многом способствуя

ознакомлению греков с успехами вавилонской

астрономии и математики; Эвполем изображает

Моисея первым в мире мудрецом, изобретате-

лем алфавитного письма; Артапан же связыва-

ет с именами Авраама, Иосифа и Моисея ос-

новы не только еврейской, но и египетской, а

через ее посредство — и греческой культуры.

Апологетические тенденции не мешали, а,

может быть, скорее содействовали тому, что,

как правило, местные истории писались на гре-

ческом языке и приспособлялись к греческому

вкусу. Влияние греческих образцов особенно

четко ощущается в попытках рационалистиче-

ски объяснить народные сказания и легенды.

Так, Берос, попытавшийся объединить в своем

труде местные предания с хронологическим

принципом эллинской историографии, излагая

вавилонскую легенду о потопе, добавляет от се-

бя: «Этот рассказ — аллегорическое изображе-

ние природных явлений». К аллегорическим

либо рационалистическим истолкованиям при-

бегают и еврейские историки всякий раз, когда

они пересказывают библейские сюжеты. Среди

них Эвполем для придания своему сочинению

исторической достоверности даже заставляет

Соломона обмениваться с египетским фараоном

и па рем Тира письмами, которые составлены

в целом в эллинистическом эпистолярном стиле.

Но при всей ориентации на греческие образ-

цы в исторических восточных хрониках легко

прослеживается отечественная литературная

традиция с ее привычной мифологической осно-

вой. Берос начинает свою историю на восточ-

ный манер: со сказания о творении мира, а за-

тем о всемирном потопе и мифических царях

древности; у еврейских авторов легендарные и

библейские сюжеты заслонили, по сути дела,

рассказ о реальных исторических событиях;

у Манефона за чуждым греческим обликом его

труда ясно просвечивает манера изложения, да-

же фразеология египетских папирусов, и вся

его хроника отчасти напоминает народные еги-

петские сказки.