Белясова Н.А. Биохимия и молекулярная биология

Подождите немного. Документ загружается.

110

лисахаридом покровов тела насекомых.

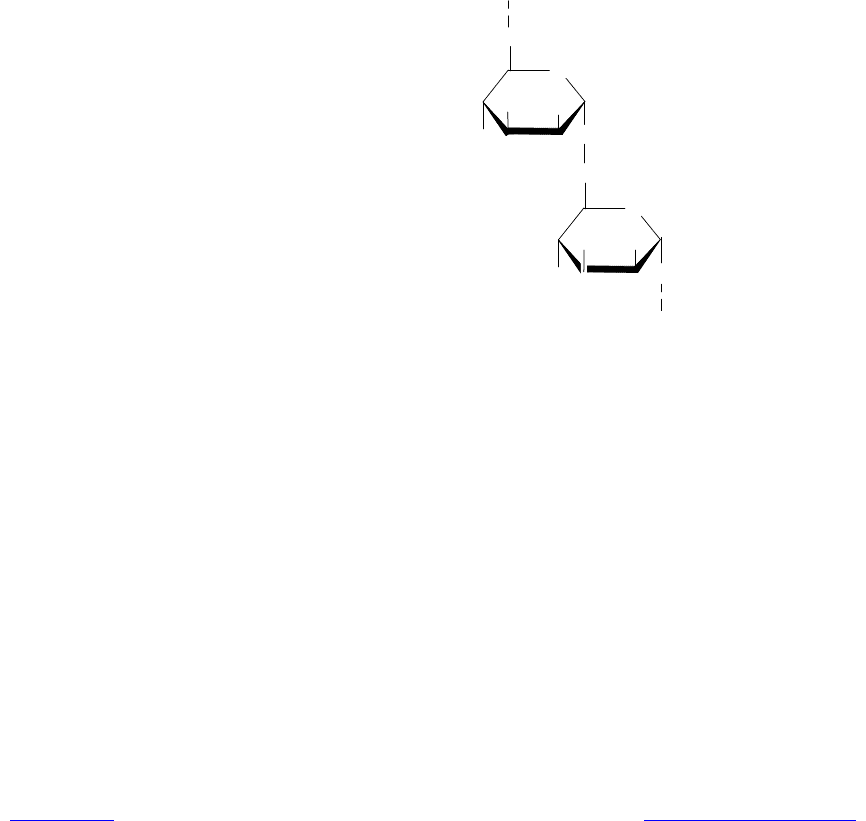

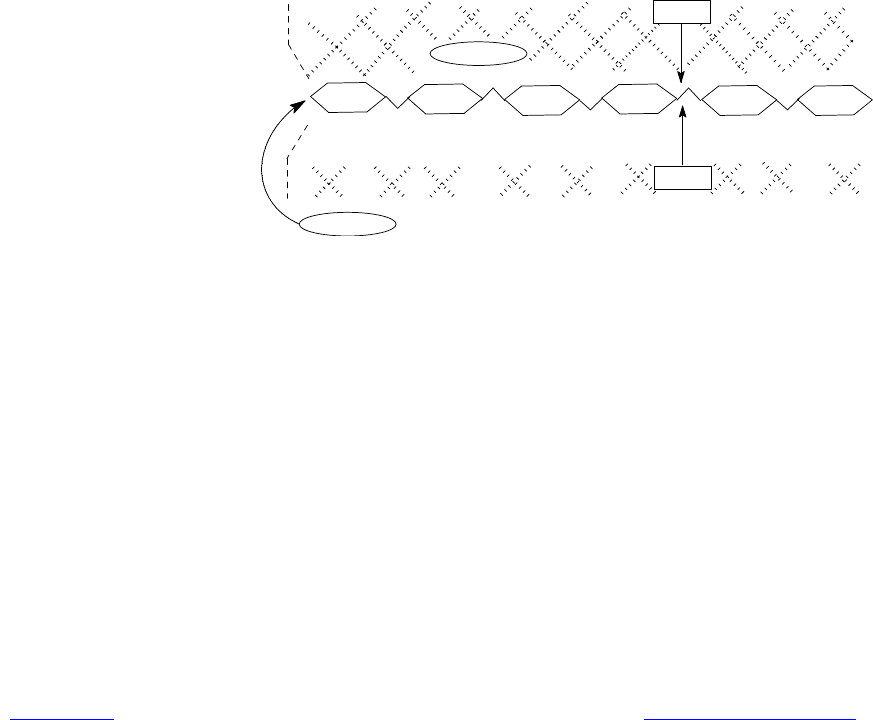

Маннаны являются полимерами маннозы (рис. 5.8). В них от главной a-

1,6-цепи отходят короткие ветви (из 1—3 маннозных звена), присоединенные

через a(1®2)- и a(1®3)-гликозидные связи. Маннаны и глюканы — это ос-

новные полисахариды клеточных стенок дрожжей (составляют в них 60—

80% сухого вещества).

Кроме гемицеллюлоз, в состав клеточных стенок грибов входят белки

(6—13%), липиды (2—9%) и неорганические полифосфаты. Белки богаты

серусодержащими аминокислотами и присутствуют в виде комплексов с по-

лисахаридами. Наиболее часто среди таких комплексов встречаются манна-

нопротеины. Кроме структурной функции, маннанопротеинам принадлежит

рецепторная: они воспринимают сигналы из внешней среды и участвуют в

осуществлении клеточных контактов. Структура маннанопротеинов опреде-

ляет иммунологические свойства дрожжей.

Анализ наиболее распространенных клеточных полисахаридов, охаракте-

ризованных в этой главе, позволяет заключить, что их структура и функции

тесно связаны: полисахариды с рыхлой, разветвленной, легко доступной

ферментам структурой выполняют в клетках резервную функцию. Наоборот,

полисахариды, призванные служить механической опорой и защитой для кле-

ток, имеют сложную, компактную структуру, которая упрочняется при взаи-

модействии полисахаридов с веществами других классов: белками, липида-

ми, тейхоевыми кислотами и др. В этих комплексах практически всегда при-

сутствуют межмолекулярные связи, что делает клеточные стенки жесткими,

прочными, трудно доступными ферментативному расщеплению.

CH

2

O

OH

O

O

OH

HO

HO

H

O

HO

O

CH

2

Рис. 5.8. Структура фрагмента главной маннановой цепи

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

111

Глава 6. БЕЛКИ. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИИ

ФЕРМЕНТОВ

Белки представляют собой один из основных классов клеточных макро-

молекул, составляя, например, в микробной клетке до 50% сухого вещества.

Этим удивительным по разнообразию полимерам присущи одни из наиболее

важных и разносторонних клеточных функций.

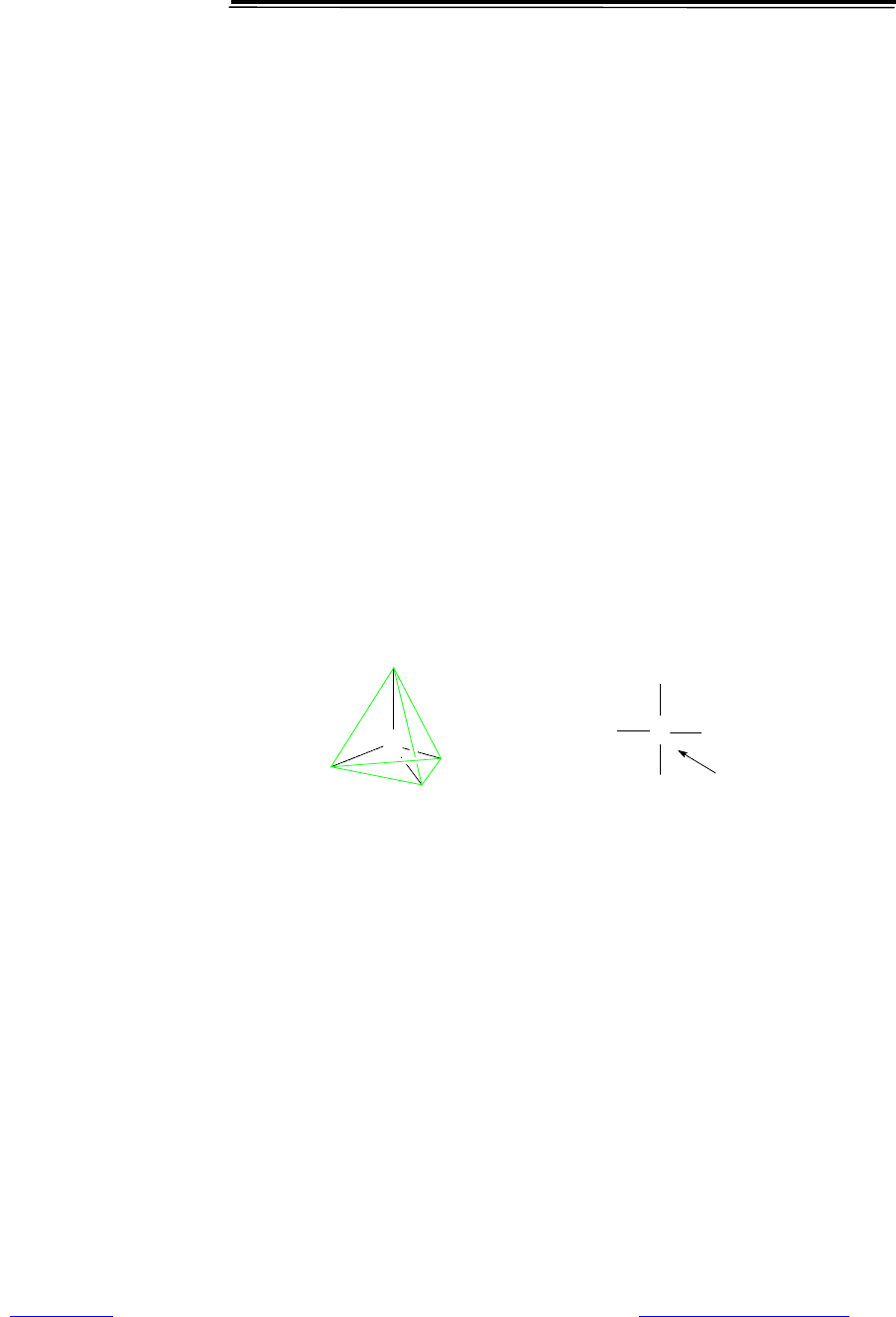

Мономерными единицами белков служат аминокислоты. Природные

аминокислоты являются 2-аминокарбоновыми кислотами, или a-

аминокислотами. В их молекулах при атоме С-2 (С

a

) имеются 4 различных

заместителя (рис. 6.1). Таким образом, все a-аминокислоты, кроме глицина,

имеют асимметрический (хиральный) a-углеродный атом (рис. 6.1) и сущест-

вуют в виде двух энантиомеров — L- и D-аминокислот. В большинстве при-

родных пептидов содержатся L-аминокислоты.

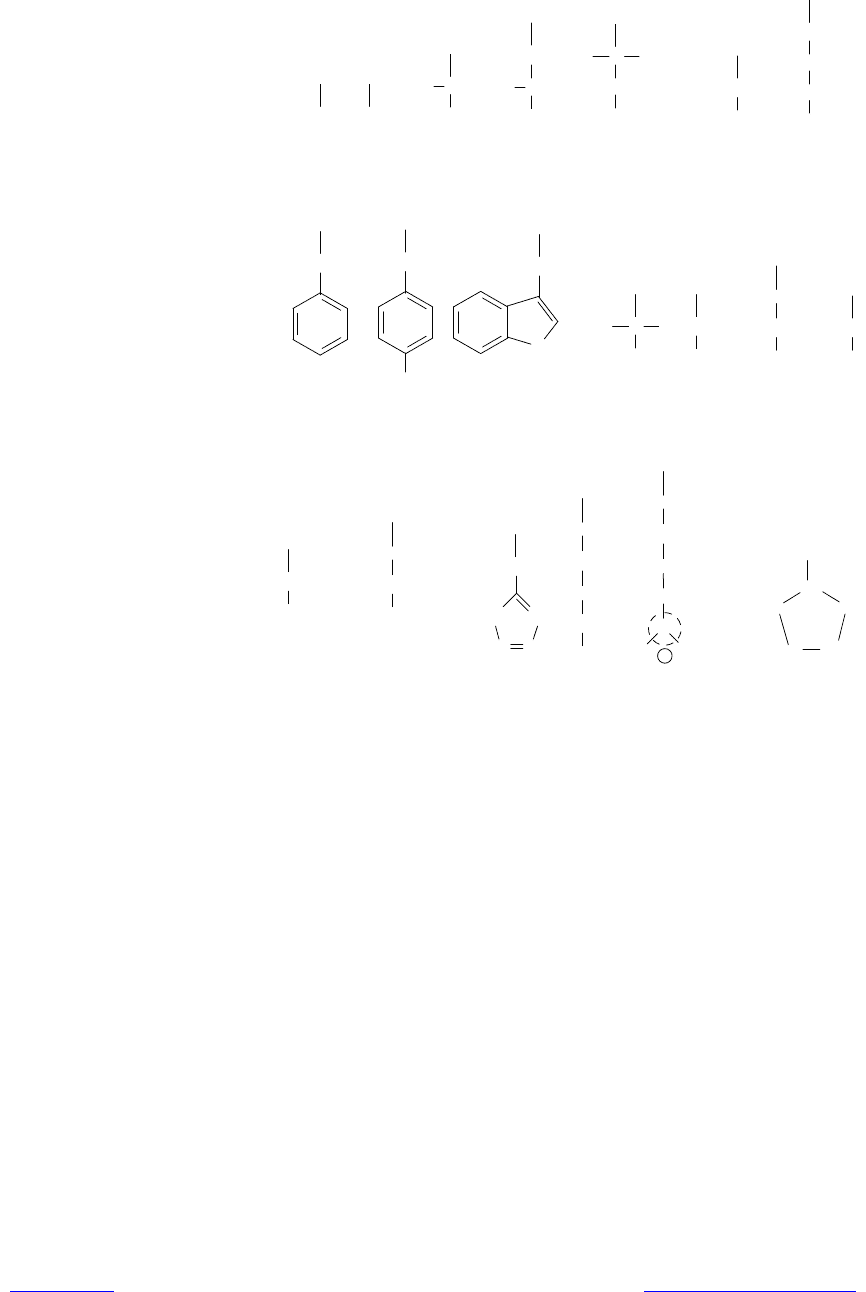

Аминокислоты различаются структурой боковых цепей и степенью их по-

лярности. На рис. 6.2 изображено строение боковых групп 20-ти протеино-

генных (положение которых в полипептидах кодируется генетическим ко-

дом) аминокислот. Из них выраженными неполярными (гидрофобными)

свойствами характеризуются боковые группы аланина, валина, лейцина, изо-

лейцина, метионина, цистеина, фенилаланина. Заряженные боковые цепи

содержатся в составе кислых аминокислот (аспарагиновой, глутминовой) и

основных аминокислот (лизина, аргинина, гистидина).

a

Аминогруппа

Карбоксильная

группа

Боковая

цепь

a-Углеродный

атом

C

COO

-

R

H

3

N

H

+

C

COO

-

H

3

N

+

H

R

L-аминокислота

(реальное изображение)

Проекционная формула Фишера

Рис. 6.1. Особенности строения L-аминокислот

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

112

H CH

3

CH

CH

2

CH

3

C

H

3

C

H

3

C H

H

3

C

CH

3

CH

CH

2

CH

3

Глицин Аланин Валин

Лейцин Изолейцин

Алифатические

Серосодержащие

CH

2

SH

CH

2

CH

2

S

CH

3

Цистеин Метионин

(Gly, G) (Ala, A) (Val, V)

(Leu, L) (Ile, I)

(Cys, C) (Met, M)

Ароматические

CH

2

CH

2

OH

N

H

CH

2

Фенилаланин Тирозин Триптофан

(Phe, F)

(Tyr, Y) (Trp, W)

OH

CH

2

HH

3

C

C

OH

CONH

2

CH

2

CH

2

CH

2

CONH

2

СеринТреонин Аспарагин Глутамин

Нейтральные

CH

2

COO

-

COO

-

CH

2

CH

2

Аспара-

гиновая

кислота

Глута-

миновая

кислота

(Asp, D)

(Glu, E)

Кислые

CH

2

HN

CH

C N

H H

+

CH

2

CH

2

CH

2

CH

2

NH

3

+

CH

2

CH

2

CH

2

(Thr, T) (Asn, N) (Gln, Q) (Ser, S

)

NH

C

NH

2

H

2

N

+

Гистидин

Лизин

Аргинин

Основные

Иминокислота

HN

H

2

C CH

2

CH

2

CH

COO

-

Пролин

(His, H) (Lys, K) (Arg, R) (Pro, P)

Рис. 6.2. Строение боковых цепей протеиногенных аминокислот

a-Аминокислоты в водных растворах при нейтральных рН существуют пре-

имущественно в виде диполярных ионов (цвиттер-ионов), у которых аминогруппы

протонированы, а карбоксильные группы диссоциированы (рис. 6.1).

Остатки аминокислот в пептидах соединяются друг с другом пептидной

(карбоксамидной) связью, в формировании которой принимают участие a-

карбоксильная группа одной и a-аминогруппа другой аминокислоты. В ходе

этой реакции выделяется вода (рис.6.3).

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

113

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

114

Первичная структура белков характеризует их аминокислотную после-

довательность, которая определяет другие уровни организации этих полиме-

ров — вторичную, третичную и четвертичную структуру. Под вторичной

структурой обычно подразумевают структуру участков полипептидной цепи

с упорядоченной конформацией, стабилизированной водородными связями

между СО- и NH-группами. Подобные участки называют элементами вто-

ричной структуры и различают несколько их типов: правую a-спираль

(наиболее распространенный элемент), левую a-спираль, антипараллельный

и параллельный b-складчатый лист, b-петлю. В фибриллярных белках, кото-

рые обычно выполняют структурную функцию, регулярные вторичные струк-

туры распространяются на достаточно протяженные фрагменты молекулы и

представлены чаще каким-либо одним типом. К тому же для этих белков ха-

рактерно формирование ансамблей взаимодействующих между собой вто-

ричных структур, что обусловливает особую прочность формируемых воло-

кон. Например, коллаген — белок соединительной и костной тканей, сухо-

жилий, хрящей — представляет собой правую тройную спираль, скрученную

из трех первичных левых спиралей.

В глобулярных белках (растворимые, с формой, близкой к сферической),

которые выполняют в клетках специфические функции, в том числе обладают

каталитической активностью, обычно присутствуют одновременно и a-

спирали, и b-складчатые листы. Кроме этого имеются участки с неупорядо-

ченной структурой. В молекуле инсулина (см. разд. 21.3), например, на долю

участков, представленных a-спиралью, приходится 57%, b-складчатой струк-

турой — 6%, b-петлей — 10%. Остальная часть молекулы (27%) не имеет

упорядоченной структуры.

Под третичной структурой понимают расположение в пространстве

атомов и формируемых ими элементов вторичной структуры полипептида,

иными словами, трехмерную функционально активную конформацию бел-

ка. Каждый белок характеризуется своей уникальной пространственной

структурой. Стабилизация конформации белковых молекул обеспечивается

водородными связями, дисульфидными мостиками, электростатическим

взаимодействием, комплексообразованием с ионами металлов, гидрофобны-

ми эффектами.

Многие белковые молекулы образуют симметрично построенные ком-

плексы, стабилизированные за счет нековалентных взаимодействий. Взаим-

ное расположение составных единиц комплексов (субъединиц) определяет

четвертичную структуру белка.

Обычно в белковых молекулах насчитывается несколько десятков амино-

кислотных остатков, однако встречаются полипептиды, содержащие сотни и

даже тысячи мономерных звеньев. При этом число типов мономерных еди-

ниц (различающихся своей боковой цепью аминокислот) в большинстве при-

родных белков составляет 20. Поистине огромная вариабельность структуры

разных белков определяется последовательностью аминокислот, число раз-

личных вариантов которой описывается величиной 20

n

, где n — количество

аминокислотных остатков в белке. Последовательность аминокислот в поли-

пептиде определена генетически. Белковая молекула может состоять из одной

или нескольких полипептидных цепей.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

115

Кроме простых белков, в состав которых входят только аминокислоты,

существуют сложные белки, которые могут содержать ионы металлов (ме-

таллопротеины), молекулы пигментов (хромопротеины), образовывать

комплексы с другими молекулами (липопротеины, нуклеопротеины, гли-

копротеины), ковалентно связывать неорганический фосфат (фосфопротеи-

ны).

Химические свойства белков обусловлены набором и соотношением ами-

нокислот с гидрофильными и гидрофобными боковыми группами. К биоло-

гическим свойствам белков относятся, в первую очередь, каталитическая

(ферментативная), транспортная (транспортировка веществ в организме и

перенос их через биомембраны), структурная (в составе хромосом, цитоске-

лета, соединительных, мышечных, опорных тканей), регуляторная (способ-

ность регулировать скорость химических реакций в клетке и уровень мета-

болизма в целом организме) и рецепторная функции. Кроме этого, белкам

присущи защитные, запасные, токсические, сократительные и некоторые дру-

гие функции. Большинство перечисленных биологических свойств белков уже

охарактеризованы в предыдущих главах. Здесь внимание будет уделено био-

каталитической активности белковых молекул.

6.1. Особенности структуры ферментных молекул

Ферменты (энзимы) представляют собой специфические высокоэффек-

тивные катализаторы химических реакций. Подавляющее большинство кле-

точных реакций осуществляется с участием ферментов, одна клетка может

содержать до 1000 различных ферментов. В настоящее время известны функ-

ции более двух тысяч ферментов, из которых несколько сотен изучены наи-

более полно, для них определена аминокислотная последовательность и про-

странственная структура.

Ферментативный катализ ускоряет протекание химических реакций в

10

6

—10

16

раз! Будучи выделенными из клетки без повреждения нативной

структуры, ферменты сохраняют активность, что делает возможным их ис-

пользование в бесклеточных реакциях.

Молекулы ферментов характеризуются различными молекулярными мас-

сами — от 10 000 до 1 000 000 дальтон (Да) и выше, однако большинство

ферментов представлено глобулярными белками с молекулярной массой в

несколько сотен тысяч дальтон, построенными из субъединиц (протомеров).

Упаковка субъединиц в мультимерном (состоящем из нескольких субъеди-

ниц) белке осуществляется благодаря взаимодействиям того же типа, что и

при образовании третичной структуры белка. Среди ферментов-мультимеров

преобладают димеры и тетрамеры, в меньшей мере распространены гексаме-

ры и октамеры и очень редко встречаются тримеры и пентамеры.

Мультимерные ферментные белки могут содержать протомеры несколь-

ких типов, различающихся некоторыми особенностями первичной и третич-

ной структуры. От соотношения протомеров разного типа в мультимере зави-

сят некоторые его химические и физические свойства, и такие различающие-

ся формы мультимерного фермента называют изоферментами (изозимами).

Например, лактатдегидрогеназа, катализирующая в мышцах обратимую ре-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

116

акцию окисления молочной кислоты, состоит из четырех субъединиц двух

типов (Н и М) и представлена пятью изоферментами (НННН, НННМ,

ННММ, НМММ, ММММ). Эти изоферменты отличаются друг от друга ак-

тивностью, молекулярной массой, электрофоретической подвижностью, ло-

кализацией в органах и тканях, а также чувствительностью к регуляторным

веществам. Существование изоферментов позволяет организму изменять их

соотношение и регулировать, таким образом, метаболическую активность.

Изучение структуры молекул ферментов позволило выявить ряд законо-

мерностей в их организации. Полипептидная цепь, образующая белковую

глобулу, свернута довольно сложным образом. Одни участки этой цепи явля-

ются a-спиралями или же b-структурами, другие принимают нерегулярные,

но вполне определенные конформации. Эти структуры, тесно прилегая друг к

другу и чередуясь, упаковываются в блоки, обладающие функциональной

активностью. На поверхности белковой глобулы сосредоточены в основном

полярные группы и заряженные атомы, причем между противоположно заря-

женными группами (например, между боковыми цепями Glu

-

и Lys

+

) иногда

образуются ионные связи (солевые мостики). Внутренняя часть белковой гло-

булы представляет собой неполярную среду, гидрофобное ядро образовано

неполярными группами, входящими главным образом в состав алифатиче-

ских и ароматических боковых цепей аланина, валина, изолейцина, лейцина,

метионина, фенилаланина и триптофана. Полярные радикалы аминокислот,

имеющие функциональное значение, ориентированы также внутрь глобулы,

при этом они ассоциированы друг с другом.

Важнейшей частью ферментной молекулы является активный центр, ко-

торый обычно имеет форму щели или впадины в глобуле фермента. В актив-

ном центре происходит связывание субстрата и превращение его в продукт.

Активный центр почти всегда построен из небольшого количества аминокис-

лотных остатков, которые, как правило, значительно удалены друг от друга в

полипептидной молекуле. В активном центре можно условно выделить два

участка: связывающий и каталитический.

Остатки аминокислот, образующие связывающий участок, обеспечивают

удержание субстрата в актином центре. Именно «архитектура» связывающего

участка активного центра фермента определяет его комплементарность

структуре субстрата, т. е. специфичность связывания фермента. Часто при-

крепление субстрата осуществляется за счет взаимодействия с e-

аминогруппой радикала лизина, расположенного в субстратном участке. Эту

же роль может выполнять карбоксильная группа глутаминовой кислоты, а

также сульфгидрильная группа цистеина. Однако чаще формирование суб-

страт-ферментного комплекса происходит без образования ковалентных свя-

зей, за счет более слабых сил, таких, как водородные и электростатические

связи, гидрофобные и ван-дер-Ваальсовы взаимодействия.

В каталитический участок фермента входят остатки аминокислот, непо-

средственно участвующие в катализе. Их называют каталитическими груп-

пами, и они чаще всего представлены остатками серина, гистидина, трипто-

фана, аргинина, цистеина, аспарагиновой и глутаминовой кислоты, тирозина.

Окончательное формирование каталитического участка у многих ферментов

может происходить в момент присоединения субстрата.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

117

Кроме активного центра, большинство ферментов содержат аллостери-

ческий центр. Этот участок молекулы предназначен для связывания с регу-

ляторными веществами, в результате чего изменяется третичная структура

белка. Это искажение затрагивает и конфигурацию активного центра, что

сопровождается увеличением или снижением каталитической активности

фермента. Данное явление лежит в основе аллостерической регуляции актив-

ности ферментов.

Некоторые ферменты проявляют полифункциональность —способность

осуществлять несколько энзиматических активностей. Данное явление объяс-

няется тем, что при формировании третичной структуры полипептидные цепи

подобных ферментов образуют несколько функционально и стерически обо-

собленных глобулярных участков — доменов, каждый из которых характе-

ризуется собственной каталитической активностью.

6.2. Специфичность ферментов

Одним из удивительных свойств ферментов является их высокая специ-

фичность. Различают субстратную специфичность (способность связываться с

определенным субстратом или их группой) и специфичность действия, или

реакционную специфичность (способность катализировать реакции опреде-

ленного типа).

Специфичность связывания субстрата у разных ферментов значительно

варьирует — некоторые ферменты могут катализировать реакцию с участием

только одного субстрата, тогда как другие — с несколькими химически род-

ственными веществами. Например, формамидаза гидролизует только фор-

мамид, в то время как амидаза гидролизует любой алифатический амид. В

таком случае говорят соответственно об узкой и широкой специфичности

ферментов.

Ранее было принято объяснять субстратную специфичность ферментов

теорией замка и ключа: к ферменту (замку) подходит лишь свой субстрат

(ключ). Однако в настоящее время эта теория получила развитие в гипотезе

Кошланда об индуцированном соответствии субстрата и фермента, кото-

рая считается общепринятой. Согласно этой гипотезе, пространственное со-

ответствие между структурами активного центра фермента и субстрата созда-

ется в момент их взаимодействия друг с другом. При этом в молекуле фер-

мента индуцируются небольшие конформационные изменения, в результате

чего в каталитическом участке функционально активные группы ориентиру-

ются наиболее благоприятным для протекания соответствующей реакции об-

разом. В субстрате также возникают конформационные превращения (гово-

рят о возникновении напряжения в субстрате), что делает его более реакци-

онноспособным. Данная гипотеза объясняет тот факт, что молекулы, очень

похожие по форме на истинный субстрат, могут связываться с ферментом, но

не превращаются в продукт, т. е. действуют как ингибиторы.

Субстратная специфичность ферментов настолько выражена, что боль-

шинство из них способно распознавать положение заместителей у аномерного

атома углерода, связывая и катализируя превращения лишь одной из групп

аномеров. Например, почечная оксидаза D-аминокислот катализирует окис-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

118

ление целого ряда D-аминокислот, но не действует на L-аминокислоты. Од-

нако это правило не абсолютно, и существуют ферменты, катализирующие

превращения обоих энантиомеров. Так, субстратами глутаминсинтетазы из

мозга овцы служит как D-, так и L-глутаминовая кислота.

Специфичность действия ферментов также проявляется в высокой степе-

ни и характеризует способность ферментов катализировать одну-

единственную химическую реакцию или несколько реакций одного типа. Час-

то превращения субстрата могут идти по нескольким путям, и в ходе неката-

лизируемой реакции либо при участии неорганического катализатора пре-

вращения органического вещества сопровождаются образованием множества

побочных продуктов. Этого не происходит при ферментативном катализе, и

продукт ферментативной реакции не содержит примесей.

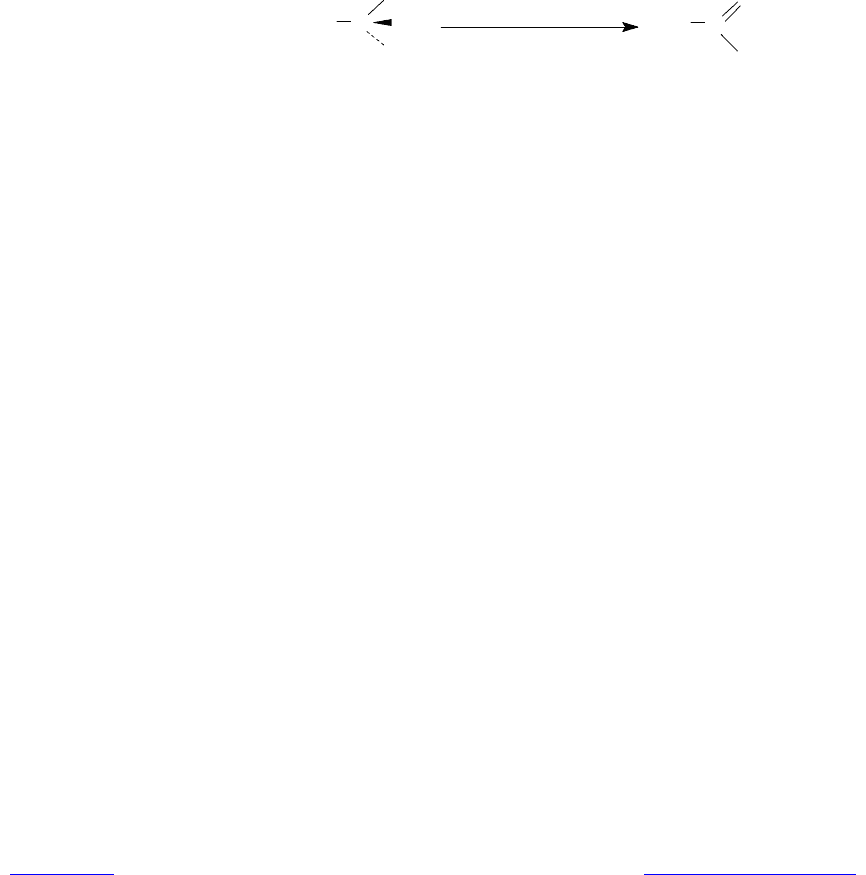

Более того, некоторые ферменты обладают стереохимической специ-

фичностью, т. е. способны различать в субстрате правую и левую стороны, а

также распознавать пространственное положение атомов. Например, фермен-

ты, расщепляющие a- и b-метилглюкозиды, узнают эти пространственные

изомеры и характеризуются специфичностью по отношению к ним. Алко-

гольдегидрогеназа, катализирующая окисление этанола, распознает и отщеп-

ляет один из пары атомов в СН

2

-группе этанола, а именно тот, который нахо-

дится в положении про-R относительно прохирального центра:

H

3

C C

OH

H

s

H

R

H

3

C C

O

H

Этанол

Ацетальдегид

+

[H]

Алкогольдегидрогеназа

6.3. Механизм ферментативного катализа

Последовательность событий в ферментативном катализе можно описать

следующей схемой. Вначале формируется субстрат-ферментный комплекс.

При этом происходит изменение конформаций ферментной молекулы и мо-

лекулы субстрата, последняя фиксируется в активном центре в напряженной

конфигурации. Так формируется активированный комплекс, или переходное

состояние, — высокоэнергетическая промежуточная структура, которая

энергетически менее устойчива, чем исходные соединения и продукты. Важ-

нейший вклад в суммарный каталитический эффект вносит процесс стабили-

зации переходного состояния —взаимодействия между аминокислотными

остатками белка и субстратом, находящимся в напряженной конфигурации.

Разность значений свободной энергии для исходных реагентов и переходного

состояния соответствует свободной энергии активации (DG

#

). Скорость реак-

ции зависит от величины DG

#

: чем она меньше, тем больше скорость реак-

ции, и наоборот. По сути DG

#

представляет собой «энергетический барьер»,

который требуется преодолеть для осуществления реакции. Стабилизация

переходного состояния понижает этот «барьер» или энергию активации. На

следующем этапе происходит сама химическая реакция, после чего образо-

вавшиеся продукты освобождаются из фермент-продуктного комплекса.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

119

Можно выделить несколько причин высокой каталитической активности

ферментов, которые обеспечивают снижение энергетического барьера реак-

ции.

1. Фермент может связывать молекулы реагирующих субстратов таким

образом, что их реакционноспособные группы будут располагаться поблизо-

сти друг от друга и от каталитических групп фермента (эффект сближения).

2. При образовании субстрат-ферментного комплекса достигаются фик-

сация субстрата и его оптимальная для разрыва и образования химических

связей ориентация (эффект ориентации).

3. Связывание субстрата приводит к удалению его гидратной оболочки

(существует на растворенных в воде веществах).

4. Эффект индуцированного соответствия субстрата и фермента.

5. Стабилизация переходного состояния.

6. Определенные группы в молекуле фермента могут обеспечивать ки-

слотно-основный катализ (перенос протонов в субстрате) и нуклеофиль-

ный катализ (формирование ковалентных связей с субстратом, что приводит

к образованию более реакционноспособных структур, чем субстрат).

Одним из примеров кислотно-основного катализа является гидролиз гли-

козидных связей в молекуле муреина с помощью лизоцима. Лизоцим пред-

ставляет собой фермент, присутствующий в клетках различных животных и

растений: в слезной жидкости, слюне, курином белке, молоке. Лизоцим из

куриных яиц имеет молекулярную массу 14 600 Да, состоит из одной поли-

пептидной цепи (129 аминокислотных остатков) и имеет 4 дисульфидных

мостика, что обеспечивает высокую стабильность фермента. Рентгенострук-

турный анализ молекулы лизоцима показал, что она состоит из двух доменов,

образующих «щель», в которой находится активный центр. Вдоль этой «ще-

ли» связывается гексосахарид, причем для связывания каждого из шести са-

харных колец муреина на ферменте имеется свой участок (А, В, С, D, E и F)

(рис. 6.4).

субстрат

фермент

F

E

D

C участок

участок

участок участок

участок В

участок А

NAMNAG

NAM

NAG

NAM

NAG

Glu-35

Asp-52

Рис. 6.4. Расположение гексосахаридного звена муреина в активном цен-

тре молекулы лизоцима: NAG — остаток N-ацетилглюкозамина; NAM —

остаток N-ацетилмурамовой кислоты; заштрихованная часть

рисунка — область активного центра лизоцима

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)