Беккер К.Ф. Мифы древнего мира. Всемирная история

Подождите немного. Документ загружается.

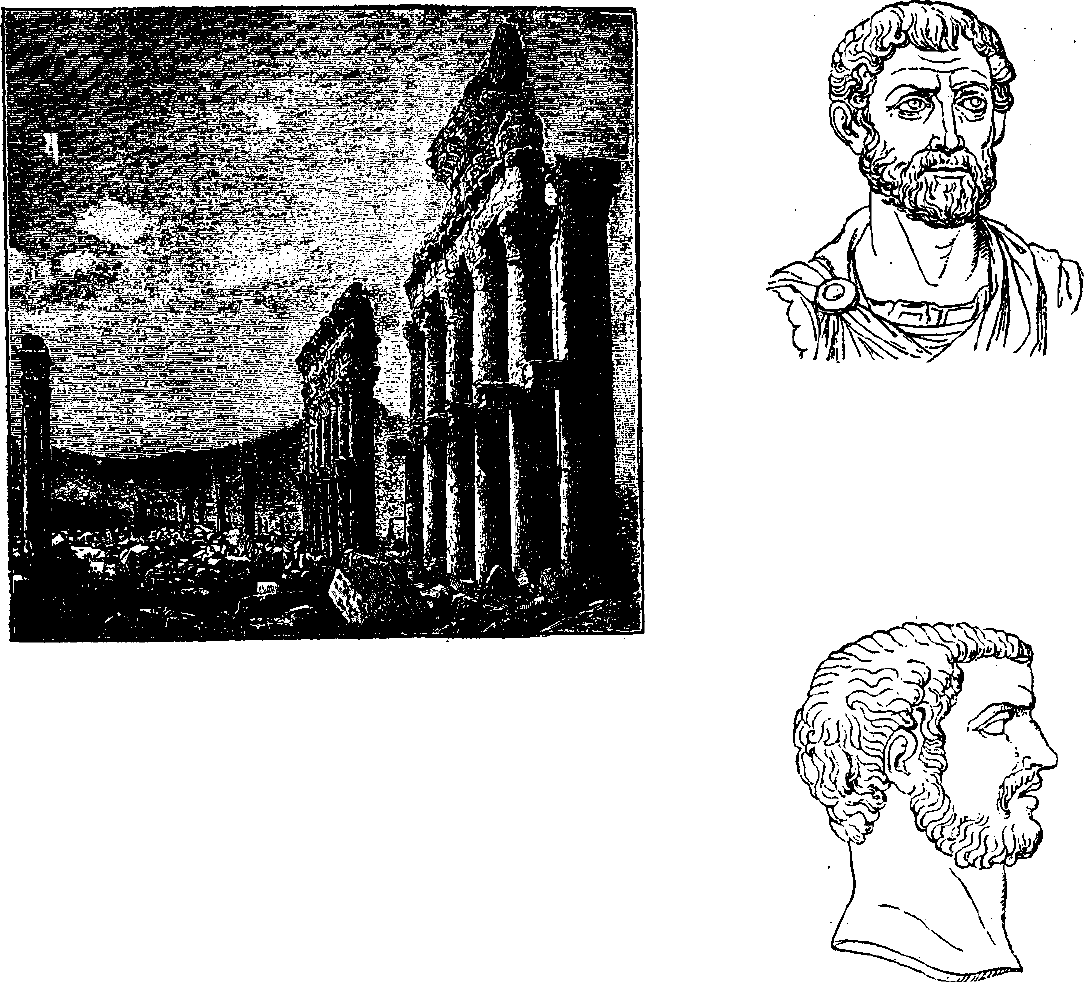

Колонна Траяна в Риме

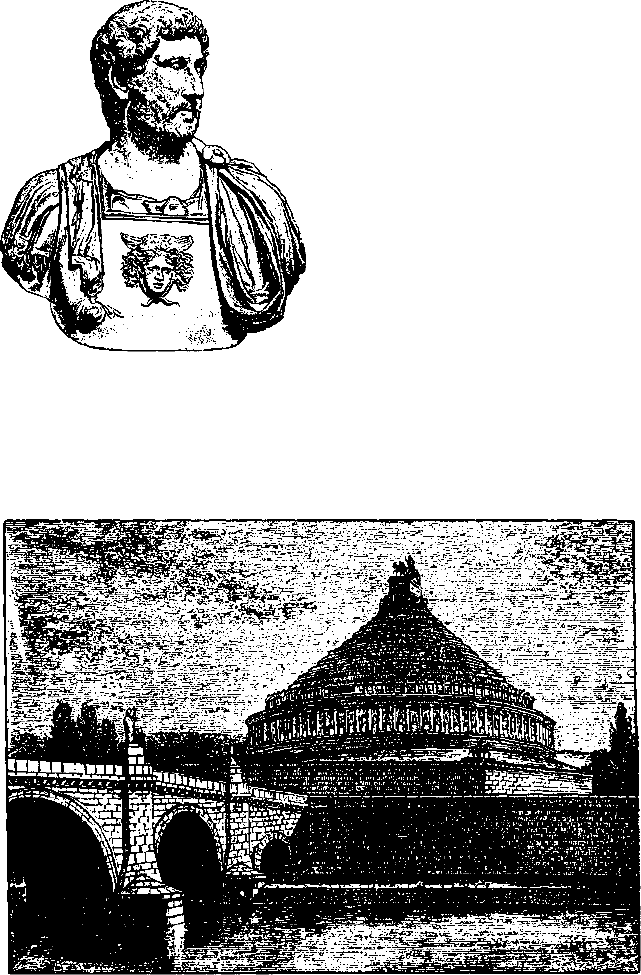

Адриан тем, что он старался быть

самостоятельным и лично обо всем

заботящимся правителем. Он путе-

шествовал по, всем провинциям,

чтобы самому видеть положение

народа. Эти путешествия он совер-

шал в сопровождении весьма огра-

ниченной свиты и большею частью

пешком, с непокрытой головой.

Продолжительную остановку еде- •

лал Адриан в Афинах и в Алексан-

дрии, так как эти города снова ста-

ли центром процветания наук, а он

всегда интересовался литературой.

На месте разрушенного Иеруса-

лима Адриан основал языческо-рим-

скую колонию «Элию Капитолий-

скую», а на Храмовой горе прика-

зал воздвигнуть храм Юпитеру Ка-

питолийскому, чтобы сделать для

иудеев невозможным на будущее

время всякое обособленное сущест-

вование. Иудеи, возмущенные та-

ким осквернением священного мес-

та, восстали еще раз под предводи-

тельством некоего Симона. Он,

опираясь на пророчество из: четвер-

той книги «Чисел» Моисея, («вос-

сияет звезда от Иакова — и восста-

нет человек от Израиля, и погубит

князи Моавитские, и пленит вся

сыны Сифовы»), называл себя Вар-

Кохавом, т. е. «сыном звезд», и вы-

давал себя за Мессию. Ослеплен-

ный народ восторженно приветст-

вовал его, и даже сами ученые

книжники, например, знаменитый

Рабби Акиба, признали Симона по-

сланником Божьим. Адриан отпра-

вил в Палестину лучшего своего

полководца Юлия Севера. Побе-

дить иудеев, сражавшихся с муже-

ством отчаяния удалось лишь после

двухлетней войны. Более полумил-

лиона иудеев пало в сражениях;

остальные были рассеяны по всей

земле. Города и деревни были со-

вершенно опустошены. С этой вой-

ной Иудейское государство прекра-

тило свое существование.

Увлекаемый тщеславием, Адриан

построил себе великолепную гроб-

ницу в виде крепости. Незадолго до

смерти Адриан усыновил Тита Ав-

680

Адриан

релия Антонина и умер в Байях

в 138 году.

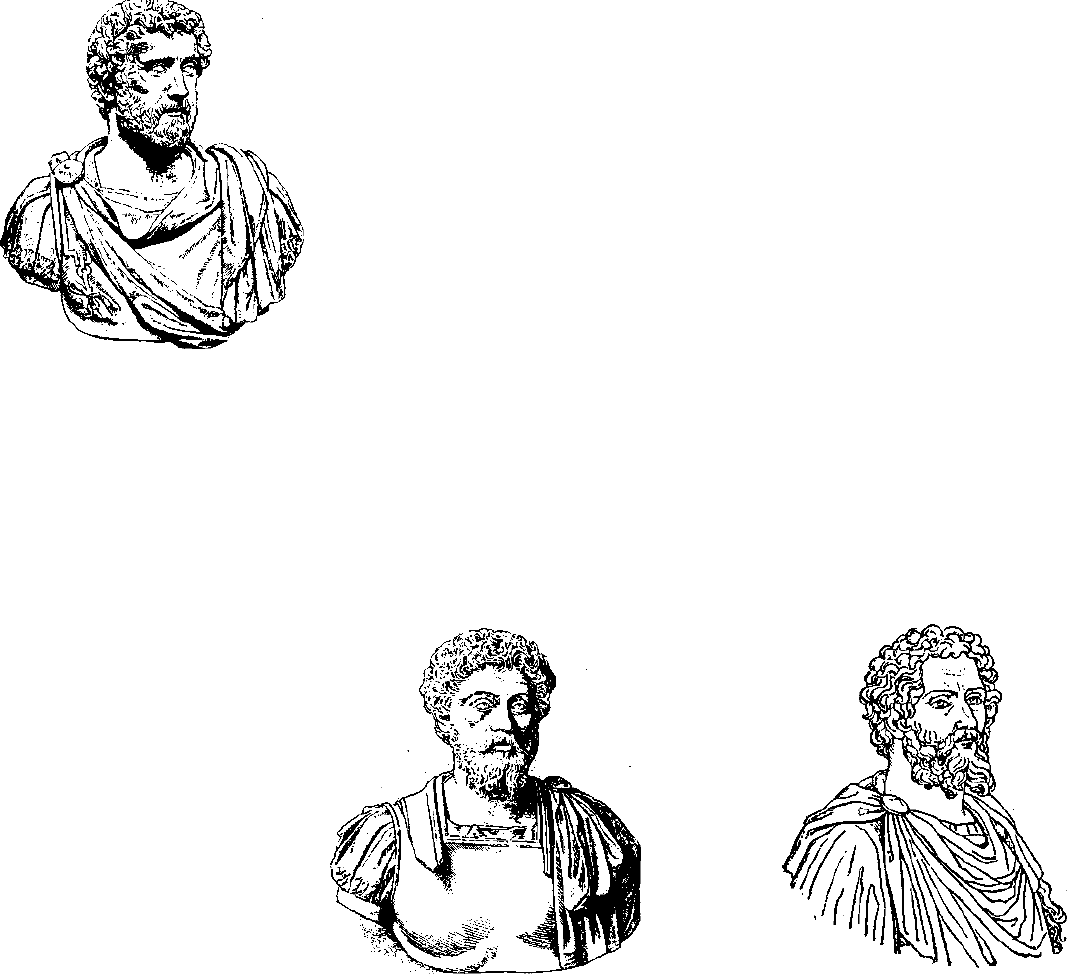

Антонин, унаследовавший власть

от приёмного отца, получил про-

звище Пий, т. е. «кроткий». Он пра-

вил 23 года и в течение этого вре-

мени, как второй Нума или Тит,

благодетельствовал римскому госу-

дарству. Антонин вёл жизнь совер-

шенно простого человека и расхо-

довал государственные деньги то-

лько для полезных целей, поэтому

в его царствование повсюду про-

цветало благосостояние. Он вновь

овладел освобожденной Адрианом

южной частью Каледонии и прика-

зал возвести вал из земли на гра-

нице между северной Каледонией

и римской провинцией. Антонину

наследовали его приёмные сыновья,

Марк Аврелий и Луций Вер.

Марк Аврелий (161—180 г.) пра-

вил сначала совместно с братом, но

вскоре Луций Вер совершенно от-

странился от государственных дел

и, как истый эпикуреец, весь отдал-

ся наслаждениям, которым преда-

вался и прежде. Марк Аврелий, на-

оборот, как последователь стоиков,

Мавзолей Адриана

Антонин

был человеком строгой нравствен-

ности. Он с величайшим рвением

старался выполнить задачу, выпав-

шую на его долю. Главным предме-

том его заботы было правосудие

и управление. Внешнее положение

государства в это время было тако-

во, что оно нуждалось в самом

энергичном правителе. В пределы

империи вторглись парфяне. Авре-

лий разбил их с помощью своих

преданных легатов и отвоевал Кте-

сифон и Селевкию. Ещё опаснее

была война с маркоманнами и ква-

дами, начавшаяся в 167 году и про-

должавшаяся много лет. Жившие

к северу Дуная германские племе-

на, особенно маркоманны и квады,

узнав о слабости пограничных гар-

низонов, громадными толпами пе-

решли границу и проникли до Ак-

вилеи. Марк Аврелий предприни-

мал три похода против диких пол-

чищ. После, упорного сопротивле-

ния маркоманнов он нанёс им ре-

шительное поражение в окрестно-

стях Карнунта. Затем и квадов при-

нудил к заключению мира. Подоб-

• ное вторжение германских племён

происходило и на других границах

римской империи и стало предвест-

ником позднейшего всеобщего дви-

жения — великого переселения на-

родов. Из среды покорённых наро-

дов многие молодые люди поступа-

ли на службу римлянам и скоро

стали играть в жизни Рима замет-

ную роль; другие переселились

в пограничные провинции: Панно-

нию, Мйзию и Дакию.

Когда велись войны с германски-

ми племенами, в Риме свирепство-

вала чума. Не помогали ни искупи-

тельные жертвы жрецов, ни меди-

цинские средства знаменитого вра-

ча Галена. Город был охвачен па-

никой. Война не была ещё оконче-

на, как в Виндобоне (Вена) импера-

тор умер от чумы в 180 году.

«Философу на престоле» насле-

довал его недостойный еын Коммод

(180—192 г.), далеко превосходив-

ший в своей безумной жестокости

самого Нерона. Подобно Нерону,

он 735 раз публично выступал на

арене в качестве гладиатора, чтобы

его прославляли как «римского

Геркулеса». За каждый свой выход

Марк Аврелий

682

Коммод приказывал выплачивать

себе из государственной казны по

1 миллиону сестерций. На эти

деньги он покупал мир у маркома-

нов и принимал в ряды легионеров

всё большее число отрядов герман-

ских войск, не предвидя, что в ско-

ром времени они могут иметь реша-

ющее значение. Смерть Коммода

была насильственной, какую он

и заслужил. Супруга Коммода,

Марция, дала ему яд, а когда заме-

тила, что этот яд действует слиш-

ком медленно, приказала борцу

Нарциссу удавить его.

д) Императоры

третьего столетия

После Коммода следует ряд так

называемых «солдатских императо-

ров». С этого времени преторианцы

по своему произволу и возводили,

и низвергали императоров, боль-

шую часть их они- же и убивали.

Только немногие из этих императо-

ров заслуживают более подробного

описания. Под их бессильным ски-

Септимий Север

Петром государство, уже давно

страдавшее от внутренних пороков,

исполинскими шагами шло к поли-

тическому распаду.

За Коммодом следовал 67-летний

городской префект Пертинакс. Изб-

ранный в январе 193 года, он был

убит уже в марте того же года пре-

торианцами, недовольными его ску-

постью и строгой дисциплиной.

Окровавленную голову Пертинакса

преторианцы принесли на копье

в свой лагерь. Затем произошло не-

вероятное событие: императорский

престол был пущен преторианцами

на продажу с публичного торга. Се-

натор Дидий Юлиан предложил са-

мую высокую цену и получил пре-

стол. Возмущённые подобным позо-

ром легионы восстали сразу в трёх

местах: в Британии, в Сирии и в

Иллирии, где военачальником был

Септимий Север. Септимий Север

во главе своих испытанных легио-

нов форсированным маршем дви-

нулся на Рим. Трусливые прето-

рианцы убили Юлиана после его

66-дневнего правления. Не встре-

тив ни малейшего сопротивления,

Септимий Север вступил в столи-

цу. Первым делом он обуздал пре-

торианцев. По его приказанию, они

должны были сложить оружие и

были уволены со службы. Их

лагерь был занят иллирийскими

войсками. Опираясь на эти войска,

Септимий Север ввёл в Риме воен-

ную деспотию. Без дальнейших

разговоров он приказал казнить

41 сенатора, которые показались

ему непокорными, и взялся сам

управлять всеми делами. Септимий

Север приказал сделать важные ис-

правления в правосудии и поручил

знаменитым законоведам Ульпиа-

ну, Павлу и Папиниану составить

новый свод законов. Он совершил

поход на парфян и завоевал их сто-

683

Лагерь преторианцев в Риме

лицу Ктесифон. Уже в довольно

преклонном возрасте Септимий Се-

вер предпринял рискованный поход

против пиктов и скоттов в Каледо-

нию. Но предприятие это не имело

успеха как из-за мужественного со-

противления неприятеля, так и су-

рового климата и трудностей похо-

да. Южная часть Каледонии вновь

была покинута, и границей госу-

дарства стал Адрианов вал. Рас-

строенный таким оборотом дел, му-

чимый подагрой и опечаленный

расстроенными отношениями в се-

мье — распутством жены Юлии

Домны и безнравственностью обоих

сыновей, Септимий Север умер

в 211 году.

Септимию Северу наследовал его

кровожадный сын Каракалла

(211—217 г.). Он умертвил своего

брата Гету, а затем провозгласил

его богом со следующими язвитель-

ными словами: «Он может быть бо-

гом только в том случае, если не

будет больше жить». Каракалла

приказал также казнить и привер-

женцев Геты, около 20000 человек

и даже учёного законоведа Папини-

ана за то, что тот отказался произ-

нести речь в оправдание брато-

убийства. Любовь к роскоши и

страсть к расточительности застав-

ляли Каракаллу искать любых спо-

684

Зала в термах Каракаллы

собов для добывания денег. Чтобы

увеличить налоги, он даровал всем

свободным жителям империи рим-

ское гражданство. В Риме Каракал-

ла построил великолепные термы

(бани), украшенные статуями и

картинами, с мраморными бассей-

нами, библиотекой и спортивными

залами. Во время похода в Парфию

свирепый император был убит по

приказанию начальника претори-

анцев Макрина, который и завла-

дел императорской властью в 217

году.

Макрин был в скором времени

убит солдатами, которые возвели

на престол мнимого сына Каракал-

лы 17-летнего Бассиана Антонина,

жреца сирийского бога солнца.

Став императором, он принял имя

Гелиогабал. Со вступлением Гелио-

габала на престол в Риме водворил-

ся порок в самом отвратительном

виде. Гелиогабал опозорил трон бе-

зумной жестокостью, распутством

и расточительностью. По его при-

казанию были произведены много-

численные казни знатных людей,

было введено безнравственное си-

рийское богослужение, а однажды

он приказал усыпать улицы золо-

тым песком. Наконец, и он был

убит преторианцами в 222 году.

Наследником Гелиогабала стал

его двоюродный брат Александр

Север. Благодаря влиянию своей

благородной матери, Александр Се-

вер был благоразумным и кротким

правителем, хотя, к сожалению, да-

Гелиогабал

685

Александр Север

же в зрелом возрасте проявлял

слишком мало самостоятельности

и энергии, что было особенно необ-

ходимо из-за страшной распущен-

ности солдат. Вследствие своего

миролюбивого характера Алек-

сандр Север крайне неохотно ре-

шался на военные предприятия. Но

в это время в Азии произошли та-

кие угрожающие перемены, что не

оставили ему другого выбора, как

взяться за оружие.

До этого времени самым опасным

врагом римлян в Азии были парфя-

не. Как раз в описываемое время

против парфянского царя Артабана

IV восстал один перс, по имени Ар-

дшир, сын простого солдата Сасса-

на, разбил его во многих сражениях

и основал Новоперсидское царство

Сассанидов, которое с этих пор ста-

ло опасным соседом Римской импе-

рии. Ардшид потребовал от Рима

возвращения персам той части

Азии, которой некогда владели Кир

и Дарий. Когда он получил отказ

в этом, то вторгся в Месопотамию.

Александр Север в 231 году высту-

пил против Ардшира и нанёс ему

страшное поражение. Ардшир вы-

нужден был заключить мир и от-

ступить из Месопотамии. Однако

многочисленные трудности этого

похода по непроходимым гористым

местам или по песчаным пустыням,

стрелы и копья неприятеля произ-

вели и в римских легионах значи-

тельное опустошение. По возвра-

щении из Азии император вынуж-

ден был отправиться на берега

Рейна и Дуная, так как в этих ме-

стах германцы стали вторгаться на

римские территории. Здесь Алек-

сандр Север был убит в 235 году

недовольными солдатами под пред-

водительством фракийца Максими-

на, который своей силой и храбро-

стью заслужил уважение воинов.

Со вступления на престол Мак-

симина Фракийца в империи начи-

нается эпоха всеобщих смут, пре-

рываемых лишь на короткое время.

Империя сделалась игрушкой гру-

бых солдат, которые не заботились

ни о чём другом, как только об

удовлетворении своих низменных

страстей, что должно было немину-

емо привести государство к гибели.

Быстро чередовались один за дру-

Максимин Фракиец

686

гим возводимые на престол и низ-

вергаемые войсками цезари. Один

из них, Филипп Аравитянин, сын

атамана разбойничьей шайки в

Аравийской пустыне (244—249 г.),

праздновал в 248 году с большой

пышностью день тысячелетнего су-

ществования города Рима в то са-

мое время, когда римское государ-

ство уже было расшатано в своём

основании. Даже следующий импе-

ратор, необыкновенно способный

Деций (249—251 г.), если бы и цар-

ствовал дольше, не был бы в состо-

янии задержать всеобщее падение.

Всё сильнее становился напор гер-

манских племён на границы импе-

рии, внутренняя слабость которой

не могла укрыться от их взоров.

В течение третьего столетия в стол-

кновение с римлянами вступали

алеманны, франки, а со времени

Деция и готы. Деций и погиб в сра-

жении с готами, произошедшем

в Мизии.

Далее правили: трусливый Галл

•(251—253 г.), купивший мир у го-

тов; храбрый, но несчастный Вале-

риан (253—260 г.), который был

взят в плен персидским царём Са-

пором и терпел от него жестокое

обращение. После Вал'ериана на-

ступила борьба между некоторыми

претендентами на престол Галие-

ном, Авреолом, Тетриком и про-

чими.

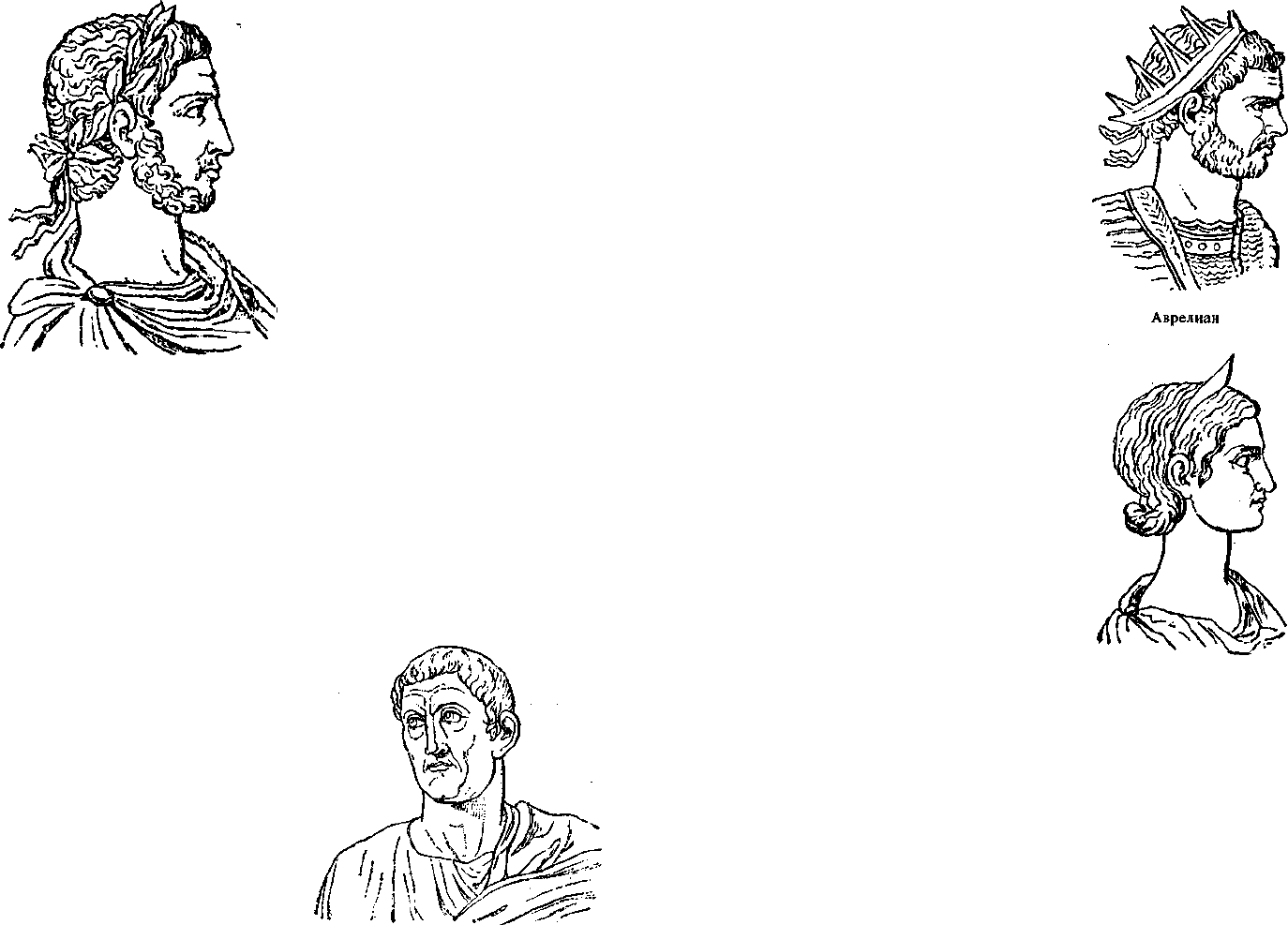

После этих десятилетних смут на

престоле появляется энергичный

Аврелиан (270—275 г.), сын бедно-

го арендатора из Сирмия, который

прославился во время войны с гота-

ми. Ему хоть на несколько лет уда-

лось восстановить порядок и задер-

жать распад империи. Аврелиан

разбил при Фануме-Фортуне але-

манов, которые уж проникли в до-

лину реки По, и совершенно раз-

громил их во втором сражении при

Зиновия

Павии. Для того, чтобы защищать'

столицу от нападений варваров,

Аврелиан решил построить креп-

кую стену, которая была закончена

уже после его смерти.

Разбив на Марне галльского пра-

вителя Тетрика и покорив Галлию,

Аврелиан выступил против Сирии.

Здесь в оазисе Пальмира сириец

Оденат основал независимое госу-

дарство и успешно сражался с пер-

сами. После смерти Одената его су-

пруга Зиновия, эта «вторая Семи-

687

Развалины Пальмиры

рамида», одарённая мужественным,

властолюбивым характером, про-

должала управлять государством

и даже увеличила свои владения

новыми завоеваниями в Египте

и Малой Азии. Против этой Зино-

вии и выступил Аврелиан и разбил

её в двух сражениях при Антиохии

и Эмезе. Пальмира была взята, ца-

рица хотела спастись бегством, но

была настигнута и приведена в

Рим. Как только Аврелиан ушёл из

Пальмиры, её жители восстали, он

вторично выступил против них и на

этот раз совершенно разруш:"

1

» ве-

ликолепный город, блистательное

средоточие торговли и образован-

ности. И поныне стоят величест-

венные развалины, свидетельству-

ющие о былом великолепии этого

города.

Аврелиан намеревался совер-

шить поход против персов, но был

убит во Фракии по наущению свое-

го секретаря. Войско и народ опла-

кивали смерть энергичного прави-

теля, но развращенный сенат был

рад освобождению от власти- стро-

гого Аврелиана.

После него на престол вступил

Проб (276—282 г.). Он следовал

примеру Аврелиана, железной ру-

688

Проб

кой отбросил назад наступавших

германцев, франков на нижнем

Рейне, алеманов на верхнем Рейне,

бургундов и вандалов, которые

вторглись в Галлию. Проб также

перешел через Рейн и принудил

племена западных германцев к ми-

ру; с ними был заключен договор,

Диоклетиан

по которому они обещали прекра-

тить свои разбойничьи набеги и до-

ставлять римским гарнизонам на

Рейне хлеб и скот. Для защиты го-

сударственных границ Проб закон-

чил строительство пограничных

укреплений, начатое еще Траяном

и Адрианом. В Европе очень дол-

гое время сохранялись остатки это-

го укрепления, которые люди назы-

вали «Чертовой стеной». Но Проб

навлек на себя нелюбовь солдат

тем, что он для отвращения от

праздной и распутной жизни зани-

мал их в мирное время полезными

работами. В Галлии и Паннонии он

заставлял их разводить виноград-

ники, осушать болота, проводить

дороги. Когда Проб потребовал от

солдат усиленной работы в Сирмие,

они возмутились и убили его.

В правление Диоклетиана (284—

305 г.) единство империи совершен-

но нарушилось. Этот император,

сознавая невозможность защитить

государство от наступавших со всех

сторон варваров, разделил верхов-

ную власть. Он провозгласил свое-'

го друга Максимиана соправителем

с титулом «августа». Максимиан

должен был из Милана управлять

Италией и Африкой. Сам Диокле-

тиан взял на себя управление Вос-

током и перенес свою резиденцию

в город Никомедию в Вифинии. Ди-

оклетиан установил при своем дво-

ре обычаи и образ жизни восточ-

ных государей. Себе в помощники

он взял Галерия, бывшего некогда

пастухом, а в помощники к Макси-

миану назначил Констанция Хлора,

кроткого и образованного человека.

Обоим он дал титул «цезарей». Га-

лерий получил в управление Илли-

рию и страны по Дунаю, Констан-

ций — Галлию, Испанию и Брита-

нию. Резиденция первого из них

была в Сирмие, а второго сначала

23 Мифы. Древний мир

689

в Августе Тревиров (Трир), а по-

том в Эбораке (Иорк). Вследствие

этого Рим перестал быть центром

империи и, так как посещался Ди-

оклетианом очень редко, то вскоре

утратил и свой блеск.

В 305 году Диоклетиан удивил

весь мир решением сложить с себя

императорское достоинство. Ему

надоели непрерывные беспокойства

и опасный сан, который для многих

был роковым. Одновременно с Ди-

оклетианом от престола отрекся

и Максимиан. Диоклетиан удалил-

ся в Далмацию и там жил до

313 года в городе Салоне, в своем

дворце, окруженном роскошными

садами. Максимиан жил в своей

вилле, в Лукании. Он появляется

впоследствии еще раз в качестве

претендента на императорский пре-

стол.

Императорами стали теперь Га-

лерий и Констанций, которые нахо-

дились на окраинах Римской импе-

рии. В Риме же преторианцы про-

возгласили августом Максенция,

сына Максимиана. Максенций взял

отца в соправители. Констанций

Хлор умер в 306 году, и на его мес-

то вступил сын его Константин.

После отречения Диоклетиана от

престола произошли всеобщие бес-

порядки. Претенденты на импера-

торский престол вступили между

собой в ожесточеннейшую войну.

Кровавая гражданская война про-

должалась целых 18 лет. Наконец,

в 312 году дело дошло до реши-

тельного сражения между Максен-

цием и Константином. При выступ-

лении с войском из Галлии в Ита-

лию, чтобы низвергнуть Максен-

ция, Константину явился на небе

лучезарный крест с надписью:

«Сим знамением победишь». Кон-

стантин, уже и раньше благосклон-

но настроенный к .--".«стианству

Лициний

своей матерью Еленой, украсил

свое боевое знамя изображением

креста. Быстрым, победоносным по-

ходом прошел Константин Верх-

Константин

690

нюю Италию и приблизился к Ри-

му. Максенций с войском выступил

навстречу. Кровавое столкновение

произошло недалеко от вечного го-

рода, у так называемых «Красных

утесов». Максенций был разбит

и бросился с моста в Тибр, где

и погиб. Константин вступил в Рим

как победитель и стал властителем

западной части империи.

На востоке империи правил Ли-

циний. Константин устроил с Лици-

нием свидание в Милане, заключил

с ним союз и для большего его

укрепления выдал замуж за Лици-

ния свою сестру Констанцию. Важ-

нейшим документом этого свидания

стал «Миланский эдикт о терпимо-

сти», по которому христианам пред-

ставлялось право свободно совер-

шать свои обряды (313 год). Таким

образом, с победой над Максенцием

был решен и вопрос, какая религия

будет отныне государственной.

Дружба свояков была непродол-

жительной. Поводом к раздору по-

служило следующее обстоятель-

ство. Константин выдал свою сест-

ру Анастасию замуж за знатного

римлянина Вассиана и наименовал

его «цезарем», но медлил с,наделе-

нием его провинциями. Раздосадо-

ванный этим Вассиан обратился

к Лицинию. Тот благосклонно при-

нял и выслушал послов Вассиана

и начал с ним тайные переговоры.

Но Константин раскрыл все по-

дробности замышляемого против

него заговора, казнил Вассиана,

а Лицинию объявил войну. В Пан-

нонии и во Фракии Константин раз-

бил войска Лициния, и противники

заключили мирный договор. По

этому договору власть Лициния от-

ныне распространялась лишь на

Фракию, Малую Азию, Сирию и

Египет; Грецию, Македонию и Ду-

найские провинции Константин

присоединил к своим владениям.

Но Константин не желал терпеть

при себе соправителя и восемь лет

спустя, в 324 году, начал войну

против Лициния. После нескольких

поражений Лициний сдался и от-

рекся от императорского титула,

получив обещание, что ему будет

сохранена жизнь. Но через не-

сколько месяцев из-за совершенно

не основательных подозрений Кон-

стантин приказал удавить Лициния

и его сына.

е) Константин—единовластитель.

(325^337 г.).

Правление Константина произве-

ло важные перемены не только

в религиозном, но и в политиче-

ском отношении. Город Рим уже

давно потерял свое первенствую-

щее значение, и Константином

овладела честолюбивая мысль

основать новую столицу, которая

затмила бы древний Рим своим

блеском. Его выбор пал на древ-

нюю Византию. Этот город был

очень удобно расположен на Бос-

форе, соединяющем два моря, с

превосходным заливом, очень под-

ходящим для устройства гавани.

Кроме того, здесь был чрезвычайно

благоприятный климат и необыкно-

венно плодородная окружающая

местность. Этот город с окружаю-

щими его возвышенностями можно

было довольно легко превратить

в неприступную твердыню. Нако-

нец, отсюда удобнее было бороться

с непримиримыми врагами римлян:

с германцами на Дунае и новопер-

сами на Евфрате. Новый город стал

быстро строиться. Он должен был

называться Новым Римом, но скоро

получил имя Константинополя.

Были преобразованы и государ-

691

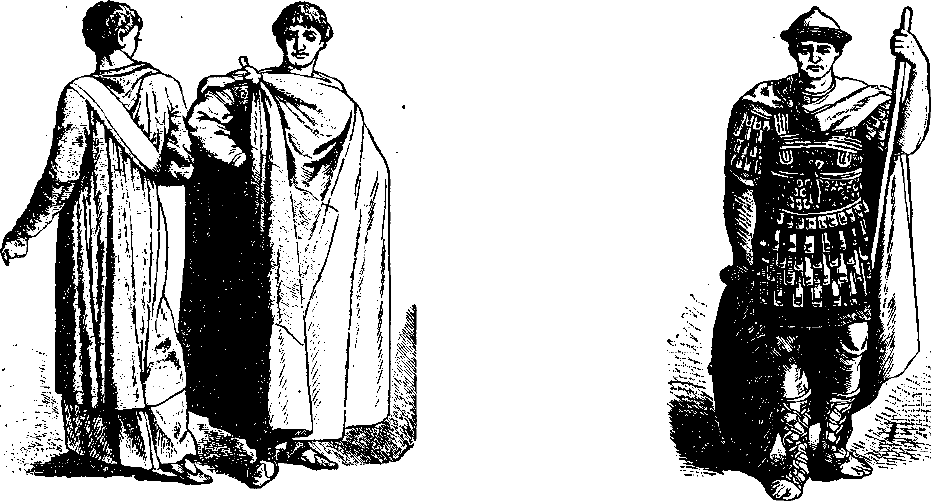

Государственные сановники

ственные учреждения, во многих

чертах они носили восточный ха-

рактер. Вокруг особы монарха

группировался, но в почтительном

отдалении, целый сонм должност-

ных лиц в нисходящей постепенно-

сти по чинам и достоинству, и при-

том с новыми титулами. Ближе

всех к императору стояли члены

государственного совета или тайно-

го кабинета, все любимцы импера-

тора; они носили титул «сиятель-

ных». Затем следовали «знатные»,

за ними шли «достопочтенные»

и т. д. Гражданская власть (управ-

ление, правосудие и государствен-

ные финансы) была совершенно от-

делена от власти военной, чтобы

честолюбивые полководцы не мог-

ли захватить верховную власть. Во-

енная власть была п^~сдаг

т

а двум

главнокомандующим: начальнику

конницы и начальнику пехоты.

Константин разделил всю .импе-

рию на четыре префектуры или эк-

зархата: Восток, Иллирию, Италию

и Запад. Восток составляли Египет,

Сирия, Месопотамия, Армения и

Малая Азия; в Иллирию входили

Паннония, Дакия, Македония и

Греция; Италия, наряду с собствен-

но Италией содержала в себе Се-

верную Африку, острова Средизем-

ного моря и Альпийские области до

Дуная; Запад охватывал Галлию,

Британию и Испанию. Во главе

каждой из этих четырех префектур

в качестве высшего гражданского

сановника стоял префект. Префек-

туры распадались на 14 епархий,

а епархии — на 116 провинций.

Епархии были подчинены викари-

Полководец

ям, а провинции — проконсулам,

консулам, ректорам или президен-

там. Войска каждой провинции на-

ходились под начальством герцогов

или графов.

Вся система государственного

устройства была составлена так,

чтобы гражданские и военные дол-

жностные лица имели возможность

надзирать за народом и держать его

в повиновении.

Государственные должности при-

влекали к себе почестями, отли-~

чиями и значительным денежным

содержанием. Честолюбцы стреми-

лись к тому, чтобы возвыситься до

непосредственной близости к импе-

ратору, не останавливаясь перед

самыми низкими средствами: лице-

мерием, лестью, интригами и пре-

ступлениями.

Заболев на 65-м году своей жиз-

ни, Константин отправился на це-

лебные купания в Вифинию, но эти

купания не помогли императору.

Тогда, чувствуя приближение смер-

ти, Константин приказал перевести

себя в Никомидию, призвал еписко-

па Евсевия и принял от него кре-

щение. За заслуги, оказанные хри-

стианской церкви, христианские ис-

торики почтили Константина име-

нем Святого равноапостольного и

званием Великого. Хотя почести

вполне заслужены Константином,

но на этот счет как в древние вре-

мена, так и сейчас существует

большое разногласие. Современные

Константину христианские писате-

ли, такие, как кесарийский епископ

Евсевий и Лактанций, воздают это-

му императору безусловную дань

уважения. А языческие писатели

Юлиан Отступник и Зосима изобра-

жают Константина человеком рас-

счетливым и утверждают, что он

покровительствовал христианам,

которых в то время было уже мно-

го, исключительно из политических

соображений и ради достижения

своих 'честолюбивых целей.

Правление Константина было

благодетельным для империи. Он-

пытался сохранить внутренний по-

рядок в государстве примерным,

.беспристрастным правосудием, ста-

рался не допускать произвола чи-

новников, содействовал интересам

христианской церкви и с успехом

отбивал вторжения алеманнов в

пределы империи.

ж) Христианство

до четвертого столетия

Во времена Августа большинство

образованных людей в Риме отно-

сились к старинным народным ре-

692

693

лигиям совершенно равнодушно и

безучастно. Конечно, в простом на-

роде еще глубоко коренилась вера

в старых богов, но с течением вре-

мени к этой вере примешалось мно-

жество всевозможного рода инозем-

ных, посторонних, исключающих

друг друга элементов. Низшие

классы народа поклонялись и еги-

петским, и финикийским, и персид-

ским божествам. Кроме того, мно-

гие предавались самым странным

суевериям и самым необыкновен-

ным таинственным учениям. Но

человеческое сердце, требовавшее

внутреннего удовлетворения, не на-

ходило в этих богослужениях того,

чего искало. Здесь, среди низших

и средних слоев общества, в гро-

мадной массе униженных, бедных

и несчастных нашлась почва, где

могла пустить корни радостная

весть Искупителя. Восприятию но-

вого учения в особенности содейст-

вовали женщины, так как это уче-

ние возвышало женщину из ее не-

достойного, глубоко приниженного

положения до положения мужчины

и впервые придавало браку высо-

кое освящение посредством тесного

сближения душ.

В высших сословиях христиан-

ство распространялось гораздо мед-

леннее. Здесь христианскому уче-

нию, с одной стороны, оказывал

сильное противодействие гордели-

вый дух образования, с другой же

стороны, с восприятием этого уче-

ния приходилось расстаться с уко-

ренившимся порядком вещей, на-

пример, с рабством. Наконец, для

этих высших классов было в осо-

бенности тяжело исполнять требо-

вание, по которому исповедующий

Христа должен отрекаться от всех

земных благ, от почестей, власти

и богатства.

Принимавшие новое учение об-

рекали себя на жестокое гонение.

Римляне были снисходительны к

последователям иноземных рели-

гий, так как они не отказывались

от соучастия в языческих праздне-

ствах в почитании алтарей и хра-

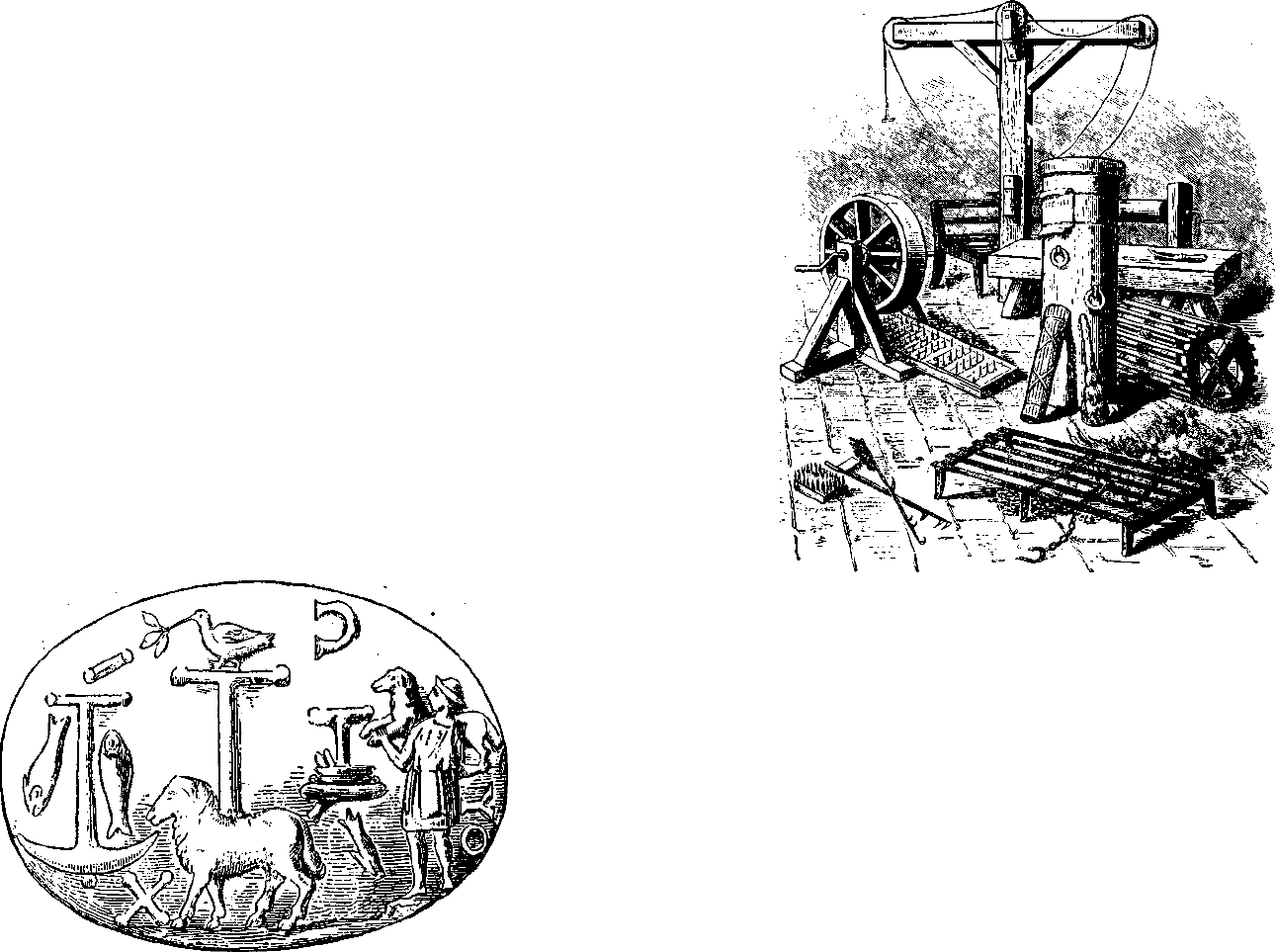

Древние христианские символы креста, рыбы и доброго пастыря

Римские орудия пытки

мов, особенно тех, которые воздви-

гались в честь обожествленных им-

ператоров. Но в то же время римля-

не выказывали необыкновенную

враждебность к таким религиям, ко-

торые отваживались стать в прямое

противоречие с римской религией.

Христиане, в силу основных начал

своей религии, были обязаны уда-

ляться от языческих жертвоприно-

шений и празднеств. Римлянам ка-

залось возмутительной дерзостью

со стороны христиан то, что, по их

мнению, только они исповедовали

истинную религию. Вначале хрис-

тиан принимали за иудейскую сек-

ту и потому относились к ним с та-

кой же ненавистью и с таким же

презрением, как и к иудеям. Потом

христиан стали считать опасными

для государства, так как они хоте-

ли положить конец служению бо-

гам, что было одной из существен-

нейших опор Римского государства.

Подобного взгляда на христиан-

скую религию придерживались луч-

шие императоры: Траян, Марк Ав-

релий, Деций. Они считали, что

прямую их обязанность составляет

упрочение основ государства, и по-

ступали совершенно последовате-

льно, противодействуя всем парти-

ям и сообществам, стремившимся

выделиться из государства. В этом

отношении в высшей степени инте-

ресной представляется переписка

695

между Траяном и Плинием Млад-

шим, тогдашним наместником Ви-

финии. «До сих пор,— пишет Пли-

ний,— я поступал следующим обра-

зом: я спрашивал тех, на которых

доносили мне как на христиан,—

христиане ли они. И когда они это

утверждали, я предлагал им тот же

вопрос во второй и третий раз, а за-

тем грозил им смертной казнью.

Когда же они упорствовали в при-

надлежности своей к христианству,

я приказывал казнить их. Поступая

таким образом, я был убежден, что

при каких бы то ни было обстоя-

тельствах, они заслуживают нака-

зания за свое непреклонное упор-

ство. Других, зараженных тем же

безумием, так как они были рим-

ские граждане, я приказывал отме-

чать с тем, чтобы отправить их

в Рим. Но, как это обычно бывает

при розысках всякого преступле-

ния, . в скором времени обнаружи-

лось, что их существует множество

видов. Я получил анонимное пись-

мо, содержащее список имен мно-

гих лиц, которые наговаривали на

себя, что они христиане или были

таковыми; когда я спросил их, кому

они молятся, они клялись богами

и твоим изображением, которое

я приказывал приносить для этой

цели вместе с изображениями бо-

гов, совершали перед ним жертвоп-

риношения возлияниями вина и

курением фимиама и, кроме того,

поносили Христа. Между тем, ис-

тинных христиан, как уверяют, не-

возможно к этому принудить. Поэ-

тому я полагаю, что подобных лиц

можно отпускать на свободу».

На это письмо Траян отвечал:

«Ты совершенно правильно посту-

паешь при розысках о лицах, на ко-

торых доносят тебе как на христи-

ан. В этом отношение «е представ-

ляется возможности установить ка-

кое-либо одно общее правило, кото-

рое могло бы служить определен-

ной нормой. Христиан не следует

разыскивать, но когда они будут

выданы и изобличены, то их следу-

ет подвергать наказанию. Но те,

которые отрекутся от принадлеж-

ности своей к христианству и дока-

жут это на деле, то есть поклонени-

ем нашим, богам, должны быть по-

милованы, даже если прежде и вну-

шали к себе подозрение. Во всяком

случае не следует принимать ано-

нимные доносы о каком бы то ни

было преступлении, так как это

может послужить опаснейшим при-

мером и противоречит духу нашего

времени».

Но ни жесточайшие истязания,

ни насмешки и оскорбления не бы-

ли в состоянии задержать победо-

носное шествие христианства. Нао-

борот, проявленная мучениками му-

жественная- преданность вере и во-

сторженная твердость, с которой

они шли на смерть, привлекали

к ним все больше внимания и уча-

стия и умножали ряды верующих.

Уже во времена апостолов в раз-

ных местах римской империи обра-

зовались христианские общины, на-

пример, в Антиохии, в Эфесе, Ко-

ринфе, Риме, Александрии. Возник-

новению этих общин способствова-

ла широкая просветительская дея-

тельность апостола Павла. В конце

второго столетия христианство, не-

смотря на все преследования, рас-

пространилось по всей империи.

Мы находим христианские общины

даже в Галлии, Британии и Север-

ной Африке. Среди тысяч мучени-

ков ярко сияют имена антиохийско-

го епископа Игнатия, иерусалим-

ского епископа Симеона, умерщв-

ленных при Траяне; епископа из

Смирны Поликарпа, погибшего при

Марке Аврелии; двух юных жен,

696

Диакон

Перепетуи и Фелицитаты, которые

при Септимии Севере были броше-

ны на растерзание львам. Все бли-

стательнее подтверждались слова

одного из отцов церкви, Тертуллиа-

на, который с торжеством воскли-

цал: «Чем больше нас истребляют,

тем больше мы возрастаем в числе.

Кровь мучеников обращается в се-

мена церкви».

Но прежде, чем язычество окон-

чательно утратило свое значение,

христианской церкви, пришлось

еще раз вынести страшное испыта-

ние, которое предпринял Галерий

(303—305 г.) и которое распростра-

нилось по всему государству. Толь-

ко Констанций Хлор и его сын Кон-

стантин старались смягчить и осла-

бить в своей провинции Галлии

бесчеловечную жестокость импера-

торских указов. Поражение Мак-

сенция повлекло за собой и оконча-

тельное поражение язычества. В

313 году появился «Миланский

эдикт о терпимости», а как только

Константин приобрел единовла-

стие, он издал в 325 году эдикт,

в котором признал христианскую

религию единственной истинной ре-

лигией. Однако Константин все

еще терпимо относился к идолопок-

лонству и сам был настолько осто-

рожен, что принял крещение толь-

ко перед смертью.

Чтобы способствовать и эконо-

мическому развитию христианских

общин, Константин издал указ, по

которому часть доходов в каждой

провинции должна передаваться

для нужд христианской церкви.

В особенности большими преиму-

ществами наделялся клир (христи-

анское духовенство). Со своею по-

литической прозорливостью Кон-

стантин осознавал, какой могуще-

ственной опорой престола мЪжет

стать духовенство. Поэтому он при-

знал духовенство самостоятельным

сословием и наделил его всевоз-

можного рода привилегиями. На-

пример, оно получило право собст-

венного суда во всех религиозных

делах, было освобождено- от пода-

тей и налогов, а также от военной

службы.

К этому времени уже определи-

лось устройство церкви. Во главе

общин стояли епископы (в перево-

де «надзиратели»). В наиболее зна-

чительных общинах, например, в

Антиохии, Эфесе и Риме, отдель-

ные епископы имели большое влия-

ние. Среди самих епископов в ско-

ром времени епископы римский,

александрийский, антиохийский,

константинопольский и иерусалим-

ский стали называться патриарха-

ми или митрополитами. Признание

же приматства (первенствующего

значения) было достигнуто римски-

ми епископами Лишь Львом I Вели-

ким (440—461 г.) и Григорием

697

I Великим (590—604 г.). Таким об-

разом, установилась иерархия, то

есть священноначалие с постепен-

ным подразделением на разряды,

начиная с высшей ступени, на ко-

торой стояли на Востоке патриар-

хи, а на Западе папа, и кончая низ-

шими должностями привратников,

прислужников при больных и моги-

льщиков. Такое устройство в своих

основных чертах сохранилось и до

нашего времени.

К сожалению, между христиана-

ми уже во времена апостолов нача-

лись жаркие споры из-за разногла-

сия в понимании основных начал

учения о вере и в представлениях

о личности Христа и нередко вели

к самым прискорбным явлениям.

Уже апостол Павел негодует на

тех, которые произвольно объясня-

ют догматы и тем самым вносят

в общину раздоры. Причиной этих

раздоров служило еще и то, что

спорившие стороны не только не

были проникнуты взаимной сердеч-

ной терпимостью и желанием прий-

ти к дружелюбному согласию, а на-

оборот, каждый, веровавший по-

своему, тотчас получал клеймо

«еретика», то есть раскольника,

и подвергался самому жестокому

преследованию. Возникли различ-

ные секты: эбониты, гностики, ма-

•нихеи, мрнтанисты и многие дру-

гие. Остановимся на важнейших те-

ологических спорах первых четы-

рех веков.

Вскоре после утверждения Кон

7

стантина на императорском престо-

ле произвел сильнейшее волнение

умов один спорный вопрос. Алек-

сандрийский священник Арий учил,

что Христос, Сын Божий, не пред- •

вечен, как Бог Отец, но что Он,

хотя и превосходит бесконечно все

существа, тем не менее есть суще-

ство сотворенное, создание Бога.

Афанасий же, епископ Александ-

рийский, отстаивал догмат, что

Христос так же предвечен и едино-

сущ, как и Бог Отец. Этот спор вы-

звал такое всеобщее возбуждение,

что Константин счел нужным вме-

шаться самому. С этой целью

в 325 году в Вифинском городе Ни-

кее был созван вселенский собор,

на который явилось до 300 еписко-

пов из всех частей государства. На

этом соборе учение тех, которые

утверждали, что «было время, ког-

да Христа не было», было объявле-

но еретическим и предано прокля-

тию (анафеме). Арий был отрешен

от должности и удален в изгнание

в Иллирию. Ар.ианское учение на-

шло себе много последователей

среди готов, вандалов и лангобар-

дов. Было распространено это уче-

ние и на Востоке до тех пор, пока

Феодосии I в 380 году не объявил,

что истинными христианами при-

знаются только те, кто исповедует

установленный Никейским собором

символ веры, ариане же должны

быть строго наказуемы. Феодосии

повелел изгнать ариан из всех цер-

квей Востока и на Константинопо-

льском вселенском соборе осудил

их как еретиков (381 г.).

На Востоке во второй половине

третьего века появилось монаше-

ство. Христианство требует от че-

ловека презрения к чувственным

наслаждениям, бедности и целомуд-

рия, благоговейного и молитвенно-

го отношения к Богу. Лица, про-

никнутые таким убеждением, стали

считать удаление от языческого,

глубоко развращенного мира един-

ственно верным путем к достиже-

нию наивысшей степени совершен-

ства и к получению в награду веч-

' ного блаженства. Такие люди поки-

дали дома и селения и удалялись

в пустыню, чтобы вести там жизнь

698

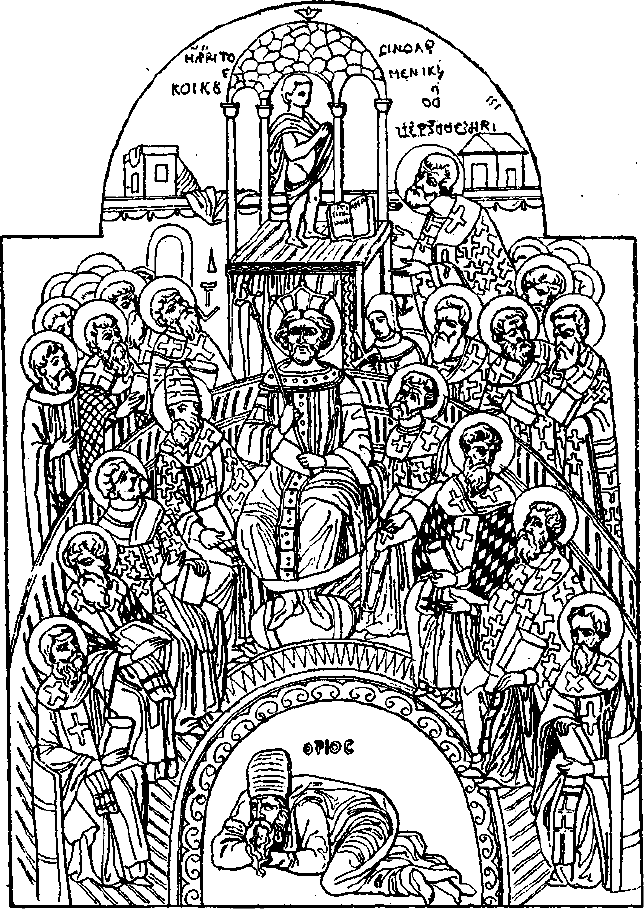

Никейский собор

отшельников в строжайшем аске- Первым христианским отшельни-

тизме, то есть в воздержании от ком считается Павел Фиванский

всех наслаждений. в Египте (235—340 г.), который во

699