Барашков Ю. Ностальгия по деревянному городу

Подождите немного. Документ загружается.

КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ • 141

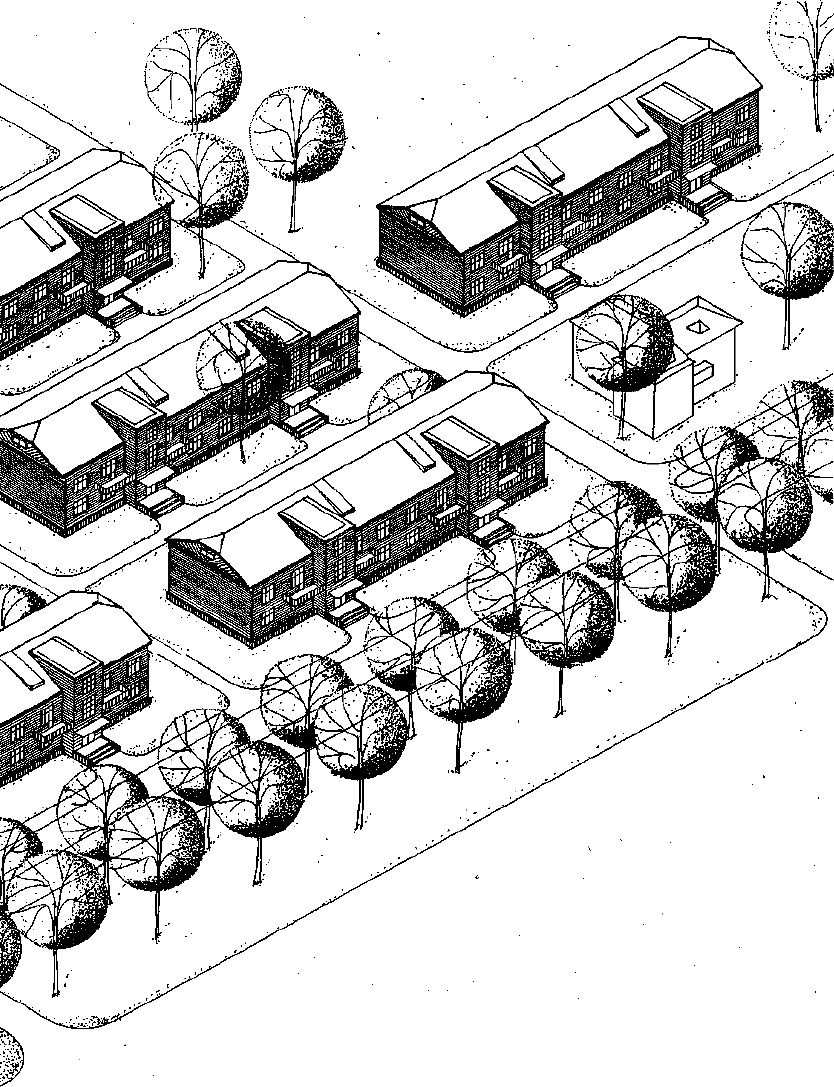

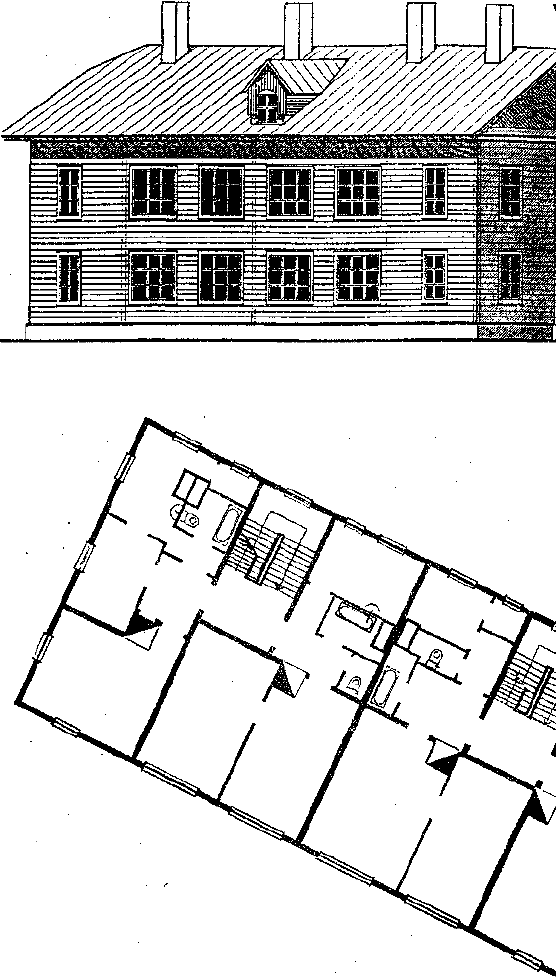

Преподавательский городок АЛТИ. 1929—1933.

КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ • 142

ся как естественный, прочно ассоциировался с

демократичностью нового строя. Вселяясь в

дом, соседи фотографировались вместе на па-

мять, что сегодня трудно себе представить.

Во многие дома-коммуны распиленные и на-

колотые дрова завозились «общей кучей», из

которой каждый брал сколько ему нужно.

Идея, однако, оказалась утопической, по-

скольку игнорировала неизбежную замкну-

тость семейной жизни. «Эпизодчик Любы к

Вове», отнюдь для этих двоих не ерундовый,

по природе своей чужд коммунальности. Сам

Маяковский до 1917 года блестяще высказался

о диалектике частного и общего: «Я знаю —

гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем траге-

зия Гёте». Цинизм? Что ж, походите с гвоз-

дем в сапоге дня три-четыре, не имея другой

обуви на смену, и, пожалуй, вас перестанут

посещать возвышенные мысли. А счастливые

новоселы домов-коммун обосновывались там

не на три дня, недели или месяца — без вся-

ких шансов сменить квартиру в обозримом

будущем.

Для таких домов в теории следовало под-

бирать жильцов, психологически склонных к

коллективизму. На самом деле не до того бы-

ло. Но даже при соблюдении этого условия

дальнейшая динамика социально-культурных

и бытовых потребностей индивидов мало-

предсказуема, изменение же состава семей во-

все не поддается прогнозам. Да и тогдашние

экономические возможности не обеспечивали

хотя бы минимально качественного прожива-

ния в домах-коммунах, очень скоро превра-

тившихся в огромные коммуналки, а еще

позже — в студенческие или аспирантские

«общаги».

Время все расставило по местам. Комму-

ны, основанные, в сущности, на примере сти-

хийно складывавшихся коммуналок, где

объединение усилий жильцов диктовалось не-

обходимостью преодолевать тяжелейшие

внешние обстоятельства, с повышением жиз-

ненного уровня должны были распасться, что

и произошло. Не апеллируя более к умозри-

тельным идеалам, не споря с объективными

социальными процессами, конструктивистская

архитектура обратилась к чисто земной задаче

— дать среднему горожанину удовлетворяю-

щее его самого жилье — и провидчески опре-

делила в качестве такового отдельную

квартиру в секционном доме, предтечей кото-

рого был дореволюционный доходный дом. С

учетом новых экономических условий, подсоб-

ные помещения урезали и уплотнили, отказа-

лись от дополнительных лестниц, свели к

минимуму внутренние переходы.

Первый двухсекционный двухэтажный де-

ревянный конструктивистский дом, известный

как «дом с мансардами», появился у нас в

1930 году на Петроградском проспекте, 17. Он

и теперь стоит под этим номером на проспек-

те Ломоносова. Чуть позже на Северодвин-

ской улице вырос преподавательский городок

АЛТИ из десятка подобных домов, располо-

женных параллельными рядами — так пред-

ставляли себе конструктивисты советский

«бесклассовый» город с одинаковым для всех

жильем. Они любили впервые примененную в

Германии Вальтером Горпиусом полосную

застройку и за то, что она позволяла, на их

взгляд, наилучшим образом ориентировать

квартиры по сторонам света. Каждое здание

имело лаконичную, продуманную компози-

КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ • 143

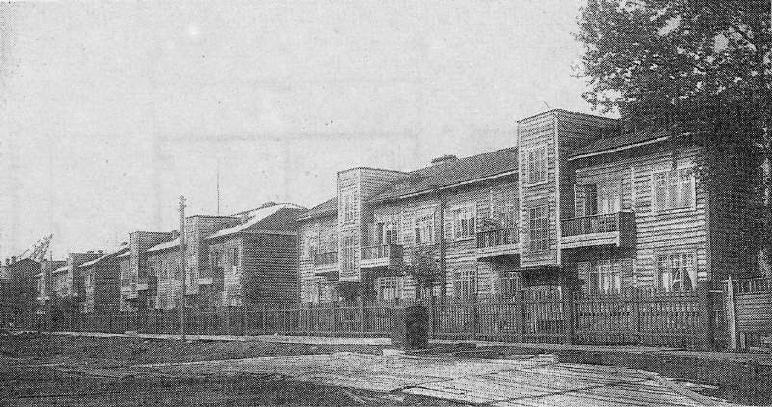

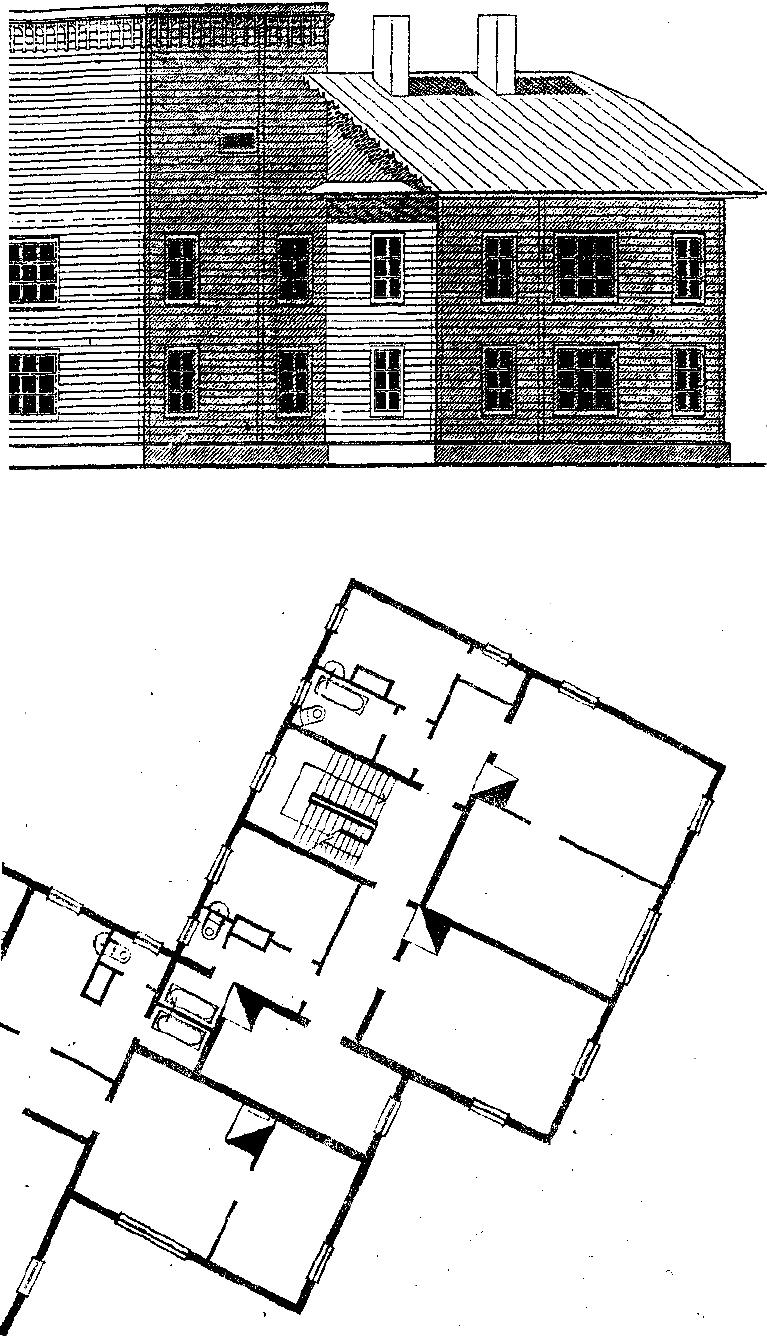

Преподавательский городок АЛТИ. 1931—1933. Северодвинская ул.

цию, чеканно ясные формы, обладало всеми

стилистическими признаками конструктивиз-

ма: функциональный план, почти пологая

крыша, большие оконные проемы, выдвину-

тые из плоскости фасадов и подчеркнутые

вертикальными полосами остекления лестнич-

ные клетки.

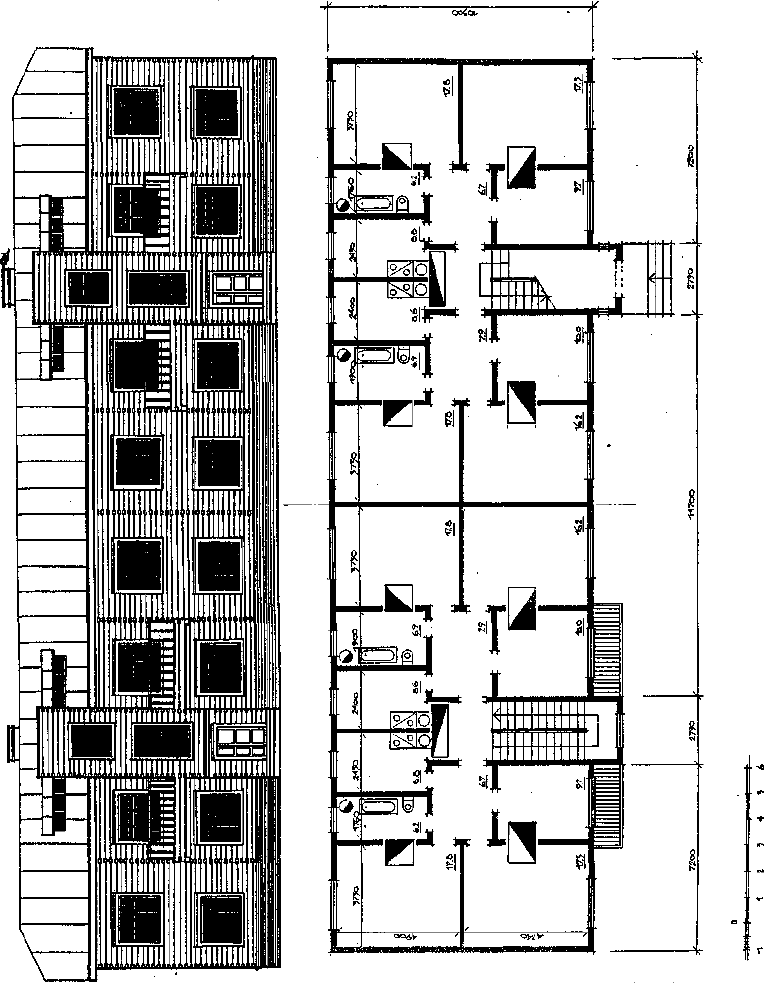

Во всех домах однотипные квартиры, до-

статочно комфортные даже для наших дней:

большая общая комната, две спальни — одна

такого же размера, другая поменьше, про-

сторная кухня, санузел, где со временем мож-

но было свободно разместить ванну.

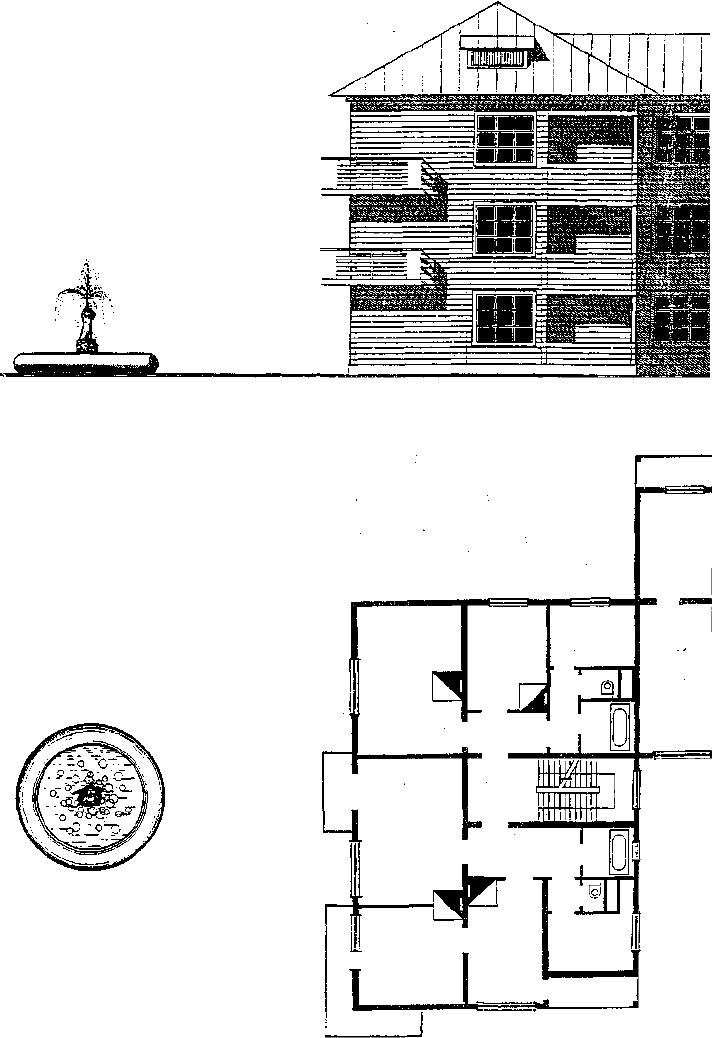

Позднейшие конструктивистские секцион-

ные дома представляли собой, с точки зрения

внутренней планировки, более или менее удач-

ные вариации на прежнюю тему — две квар-

тиры на лестничной площадке, с комнатой

или без комнаты для домработницы («солид-

ные» семьи держали прислугу вплоть до кон-

ца 50-х годов, когда эта категория лиц

наемного труда практически исчезла).

Проектировщики старались избежать тем-

ных квартир, поэтому дома открыты для со-

лнца и отвернуты от сумрачного, холодного

севера. Из размышлений о пространственных

функциях квартала в городской среде был сде-

лан вывод о важности сквозного прохода че-

рез парадное для освоения внутреннего

пространства двора и его связи с обществен-

ным пространством — улицей.

Помимо того, что конструктивистские жи-

лые здания имели иную, чем старые дома,

«социальную программу», они выделялись в

городе своими размерами (духу и устремлени-

ям эпохи отвечали постройки в три, четыре и

более этажей), заимствованными на Западе

непривычно огромными окнами, полным от-

сутствием декора. Но их формы, образован-

ные сочетанием простейших геометрических

тел, и даже размеры в целом не противоречи-

ли основным характеристикам традиционного

архангельского дома — простоте и массивнос-

ти. Разве что выступавшие из фасадных пло-

скостей лестничные клетки составляли

исключение.

На этом и завершилась скоротечная эво-

люция архангельского деревянного дома в со-

ветский период.

В чем прекрасные и горькие уроки россий-

ского конструктивизма? Было бы очевидной

ошибкой утверждать, что искусство, архитек-

тура в частности, никак не влияют на обще-

ство. Но это — обратное влияние, пределы

144 • КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ

Жилой дом в преподавательском городке АЛТИ. 1931. Северодвинская ул., 3.

Уличный фасад, планы секций.

КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ • 145

Фрагмент жилого дома. Стоял на месте теперешней

Областной библиотеки. Набережная, 105.

6. Зак. 1635

146 • КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ

КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ • 147

Дом Севлеспромстроя. 1934. Ул. Гайдара, 16. Дворовый фасад, план этажа.

148 • КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ

КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ • 149

Жилой дом на Комсомольской ул. Уличный фасад, план этажа.

150 • КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ УТОПИЯ

Двухсекционный жилой дом. 1935. Пр. Ломоносова, 283. Главный фасад, планы

секций.