Юрков Н.К. Интеллектуальные компьютерные обучающие системы

Подождите немного. Документ загружается.

111

: , 1,2,..., ,

k

f Y R k m

(3.4)

причем каждую из частных целевых функций требуется максими-

зировать. Понятно, что в случае многокритериальных оценок ис-

ходов возникают существенно более сложные математические мо-

дели ситуации выбора, чем в однокритериальном случае. Критерии

обычно противоречивы и, как правило, достигают максимумов в

различных точках

yY

. Следовательно, возникают не только ал-

горитмические трудности по решению соответствующих оптими-

зационных задач, но и чисто концептуальные трудности: что по-

нимать под оптимальным решением в этом случае? Кроме того,

здесь уже появляются и несравнимые по векторному критерию

1

( ,..., )

m

f f f

варианты

,

ij

yy

. Более подробно многокритериаль-

ные модели принятия решений будут рассмотрены далее.

Ограничиваясь указанными выше тремя способами связи

альтернатив с исходами и двумя способами описания предпочте-

ний ЛПР на критериальном языке, получим таблицу основных за-

дач выбора (рис. 18).

Рис. 18. Основные задачи выбора

На рис. 18

( ), :z f y f Y R

; (3.5)

1

( ), ( ,..., ), : , 1, 2,...,

mk

Z f y f f f f Y R k m

.

Волна сверху означает наличие неопределенности в задаче ПР.

Необходимо отметить, что в настоящее время в приложениях

часто применяется именно критериальный язык описания пред-

почтений, поэтому следующая важнейшая группа проблем – это

формирование критериев и целевых функций (функционалов). Эти

проблемы, как будет показано, решаются в тесной связи с метода-

ми преодоления различных видов неопределенностей на основе

тех или иных гипотез.

112

Язык бинарных отношений – второй, более общий, чем кри-

териальный, язык описания системы предпочтений ЛПР.

Предполагается:

1) отдельный исход сам по себе не оценивается и критери-

альные функции не вводятся;

2) каждая пара исходов

,

ij

yy

может находиться в одном из

следующих отношений:

–

i

y

предпочтительнее (строго доминирует)

j

y

;

–

j

y

предпочтительнее

i

y

;

–

i

y

не менее предпочтителен (не строго доминирует), чем

j

y

;

–

j

y

не менее предпочтителен, чем

i

y

;

–

i

y

эквивалентен

j

y

;

–

i

y

эквивалентен

j

y

;

–

i

y

и

j

y

не сравнимы между собой.

Будем далее полагать, что свои предпочтения пользователь

устанавливает в некотором множестве

A

. В стандартном случае

это множество исходов:

AY

. Однако при детерминистской связи

X

с

Y

возможно

AX

или при многокритериальной оценке ис-

ходов

1

( ), ,...,

m

A f Y f f f

. В последнем случае предполагается,

что система предпочтений ЛПР задается непосредственно в про-

странстве векторных оценок исходов. При необходимости можно

полагать, что это пространство и есть пространство исходов.

В рассматриваемом случае система предпочтений пользователя за-

дается с помощью соответствующего бинарного отношения

R

на

A

. Бинарным отношением на множестве

A

называется произ-

вольное подмножество

R

множества

2

A

, где

2

A

– множество всех

упорядоченных пар вида

( , )

ij

aa

, где

,

ij

a a A

. Имеем, следова-

тельно,

2

RA

, в том числе

22

AA

.

При синтезе интеллектуальных компьютерных обучающих

систем предполагается, что существует несколько показателей ка-

чества управления, описываемых частными целевыми функциями:

: , 1, 2,...,

k

f Y R k m

, (3.6)

которые требуется максимизировать.

В теории многокритериальных задач обычно используются

следующие отношения доминирования:

113

( , ) : ( ) ( ) ( ) ( )

i j p k i k j k i k j

y y R k f y f y f y f y

; (3.7)

( , ) : ( ) ( )

i j s k i k j

y y R k f y f y

. (3.8)

Здесь

12

( , ,..., )

m

f f f f

. Отношение доминирования

p

R

назы-

вается отношением Парето,

s

R

– отношением Слейтера. Употреб-

ляется также запись

( , ) , , .

i j p j j

y y R y y t P S

(3.9)

Если для некоторой точки

0

yY

не существует более пред-

почтительной по Парето точки, т.е. такой точки

y

, что

0

( , )

P

y y R

,

то тогда точка

0

y

называется эффективным или Парето-опти-

мальным решением многокритериальной задачи

( ) max,

k

fy

1,2,..., ;k m y Y

.

Множество, включающее в себя все эффективные элементы

множества

Y

, обозначается

()

f

PY

или просто

()PY

(если ясно, о

каком векторном критерии идет речь) и называется множеством

Парето для векторного отношения

1

: , ( ,..., )

m

m

f Y R f f f

. (3.10)

Очевидно,

()P Y Y

. Образ множества

()PY

в пространстве

критериев

m

R

обозначается

()Pf

. Множество

( ) ( ( ))P f f P Y

на-

зывается множеством эффективных оценок. Множество эффектив-

ных оценок называется также множеством Парето в пространстве

критериев.

Смысл введенного понятия эффективного решения состоит в

том, что оптимальный исход будем искать только среди элементов

множества недоминируемых элементов

()PY

(принцип Парето).

В противном случае всегда найдется точка

yY

, оказывающаяся

более предпочтительной с учетом всех частных целевых функ-

ций

()

i

fy

.

Целью решения данной многокритериальной задачи оптими-

зации выбора управляющих воздействий в ИКОС является полу-

чение экстремума функционала

( ) max

k

yY

fy

(3.11)

114

и выделение множества Парето

()PY

. При отсутствии дополни-

тельной информации о системе предпочтений пользователя боль-

шего сделать нельзя.

Точно так же, как и в однокритериальных задачах выбора,

цель решения многокритериальной задачи может быть сформули-

рована как задача построения ядра отношения доминирования

p

R

(отношения Парето). Легко доказать, что в этом случае

YYÐ

p

R

max)(

(3.12)

с выполнением свойства внешней устойчивости множества Парето.

Таким образом, видим, что задание целевых функций для

оценки качества исходов как в однокритериальном, так и много-

критериальном случаях может порождать различные системы

предпочтений, выраженные на языке бинарных отношений. При

этом задача построения ядра оказывается эквивалентной либо за-

даче построения множества максимизаторов скалярной целевой

функции, либо задаче построения множества Парето для вектор-

ной целевой функции.

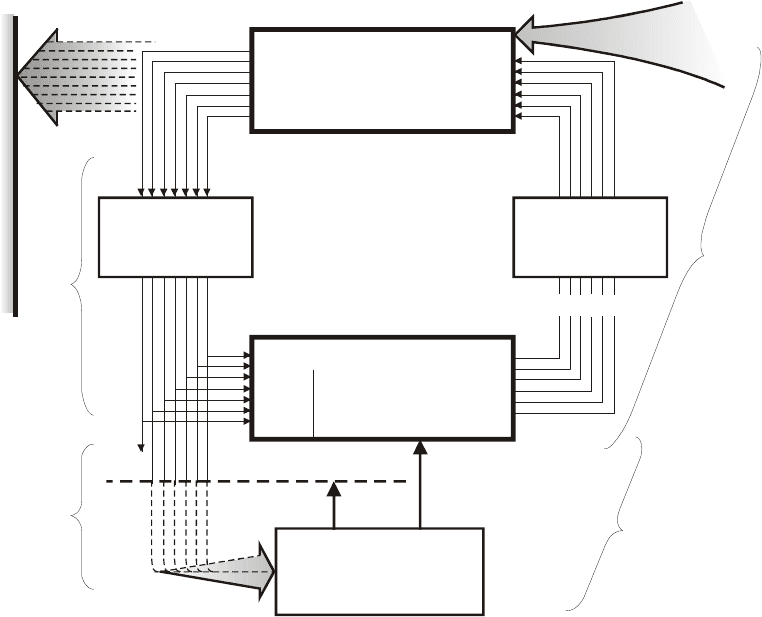

3.2. Целеполагание в системах управления

В основе системно-кибернетического подхода лежат три

фундаментальных принципа кибернетики:

1) информационный, поскольку любой процесс управления

и развития неразрывно связан с передачей и обработкой информа-

ции, требующей затрат времени (причем затраты времени сущест-

венно различаются в разные исторические эпохи). Так, удается

ввести фактор времени и реализовать принцип историзма;

2) управленческий, позволяющий учитывать целеполагание,

функционирование и направленность процессов развития;

3) организационный, учитывающий меру упорядоченности

структуры и позволяющий объяснить необратимость процессов

развития.

Новым в системно-кибернетическом подходе является то, что

составляющие его аспекты рассматриваются в динамическом

единстве. При этом организация и управление выступают как еди-

ное целое благодаря информации.

Информационный подход к проблеме ускорения научно-

технического прогресса объективно выводит на измерение, оценку

времени циркуляции информации в механизме управления, при-

115

чем последний выступает своего рода объединяющим фактором

при исследовании поставленной проблемы.

Развитие, в широком философском смысле этого слова, не

есть просто изменения вообще, присущие каждому движению, а

изменения, связанные с процессом отображения, сопровождаемые

упорядочением связей, накоплением информации, возникновением

новых структур, их усложнением и детерминацией. Это процесс

самоорганизации, в котором большое значение имеет генезис ме-

ханизма управления [42].

Процессы развития складываются из великого множества кон-

туров управления и (или) самоуправления. Каждый такой контур

(будь то управление транспортным средством, заводом и т.п.) пред-

ставляет собой целенаправленный информационно-управленческий

процесс, состоящий из управляемого объекта и управляющего субъ-

екта (управляющего звена), замкнутых прямой и обратной информа-

ционными связями. Каковы бы ни были отличия в частностях (мно-

гоуровневость, специфика конкретных областей деятельности и т.п.),

структура этого механизма едина и может быть представлена в виде

обобщенной модели, представленной на рис. 19.

Объектом научного рассмотрения являются в основном от-

крытые системы (объекты). Воздействие внешней среды вызывает

отклонение параметра объекта от нормы. Возникает информация

для управления, замыкается обратная связь, что, в конечном счете,

формирует замкнутые контуры и функциональные системы. Упо-

рядоченность любого типа возникает в результате какого-то воз-

действия окружающей среды на систему, которая, приспосаблива-

ясь к изменяющимся условиям, накапливает полезную для себя

информацию, повышает уровень своей организации.

Следует отметить, что обратная связь может служить источ-

ником как стабилизации, так и неустойчивости. Уменьшение неус-

тойчивости и усиление стабилизации – оптимальная стратегия

управления. Стратегия управления, обеспечивающая устойчивость

и оптимальность, своя для каждого объекта и воздействия. По этой

причине изменение параметров объекта в процессе функциониро-

вания может привести к потере оптимальности или устойчивости.

116

О Б Ъ Е К Т

У П Р А В Л Е Н И Я

УПРАВЛЯЮЩИЙ

С У Б Ъ Е К Т

Обра-

ботка

инфор-

мации

(Орган, принимающий решение)

Семантический

фильтр

Накопленный опыт,

память, тезаурус,

теория, программа

Воздействие

внешней среды

Управляющие

воздействия

Исполнительное

устройство

(звено, орган)

С

а

м

о

р

е

г

у

л

я

ц

и

я

Измеритель

информации

(датчики ОС)

Ц Е Л Ь

О б р а т н а я с в я з ь ( О С )

II контур ОС I контур ОС

Циклы

1 2 3 4 5 6…n

С

а

м

о

р

а

з

в

и

т

и

е

a

b

c

e

d

g

f

Рис. 19. Обобщенная модель механизма управления

для самоорганизующихся систем

Истоки активности системы связаны с исходными момента-

ми любого управленческого процесса – с целевой функцией и от-

клонением. Цель выступает как способ объединения различных

действий в некоторую последовательность или систему, которую

называют операцией.

Таким образом, целью данного раздела является развитие

системно-кибернетического подхода к управлению ИКОС, анализ

информационных характеристик и робастности систем управле-

ния, а также синтез событийной модели функционирования техно-

логических процессов производства средств связи.

Введение управлений в сложные системы не только возмож-

но, но и необходимо. Если рассматривать процессы деградации как

обратные к эволюции, то, следовательно, и такими процессами

возможно управлять [107]. Необходимость же управления дегра-

дационными процессами часто диктуется соображениями безопас-

ности или даже выживания человека (экстремальные условия эко-

логических катастроф, лечебные воздействия на больной организм

и т.д.) [108, 109]. Поэтому сформулируем условия и принципы

введения управления в сложные системы [110, 111].

117

Само понятие управления в сложных системах существенно

отличается от понятия управления в классической теории автома-

тического управления, которое подразумевает компенсацию от-

клонения выходных координат от заданных значений (управление

по отклонению) либо компенсацию возмущающих воздействий

(управление по возмущению), либо и того, и другого (комбиниро-

ванное управление) по принципу обратной связи. При этом крите-

риями управления являются устойчивость системы по Ляпунову,

выполнение ограничений на время переходных процессов (быст-

родействие) и достигаемая точность.

Под управлением в сложных системах будем понимать обес-

печение достижения системой некоторого заданного аттрактора.

Такой подход не противоречит известным вариантам постановки

задачи синтеза управлений в различных системах.

Таким образом, целью управления в сложных системах явля-

ется достижение системой некоторого заданного состояния. Это

желаемое состояние системы определяется заданным аттрактором,

а задачей управления является соответственно «проведение» сис-

темы из произвольного состояния к заданному аттрактору. Основ-

ным требованием при этом является неразрушение системы и

обеспечение эффективности ее функционирования.

Цель управления – значения (соотношения значений) коорди-

нат процессов в объекте управления или их изменения во времени,

при которых обеспечивается достижение желаемых результатов

функционирования объекта. Без отклонения нет информации для

управления и самого процесса управления, нет развития. Система

вне среды не может быть активной, ибо только ее взаимодействия

со средой, возникающие при этом отклонения, противоречия соз-

дают необходимое условие активности системы, ее самодвижения

в направлении самосохранения.

В соответствии с принятой концепцией математического мо-

делирования динамики сложных систем произвольное состояние

системы есть многообразие Р

0

(х

i

).

Система есть поле кососимметричных тензоров (форм объе-

ма фазового пространства

( , )

ij

pg

. Динамика системы изобража-

ется фазовым потоком. Динамические свойства системы оценива-

ются по скорости сжатия фазового потока при перемещении изо-

бражающей области фазового пространства в некотором заданном

направлении (векторное поле i) по величине производной Ли

118

£

( , )

ij

pg

. Показано, что для диссипативных систем £

( , )

ij

pg

< 0.

При достижении аттрактора £

|

A

= 0.

Проведем анализ полученной модели динамики с точки зре-

ния решения задачи управления. Во-первых, будем использовать

тот факт, что сужение производной Ли от формы объема на ат-

тракторе равно нулю. Этот факт можно использовать как для иден-

тификации имеющихся у системы аттракторов, так и для конст-

руирования заданного. Так как £

( , )

ij

pg

=

[ ( )]d

, т.е. производ-

ная Ли также есть форма, причем точная форма, то задача отыска-

ния аттракторов сведется к отысканию подмногообразий, на кото-

рых форма является замкнутой. Таким образом, каждый аннулятор

производной Ли £

( , )

ij

pg

является аттрактором системы. В соот-

ветствии с теоремой Фробениуса набор {

, 1,...,

i

im

} полей ли-

нейно-независимых форм в открытой области U n-мерного много-

образия М замкнут тогда и только тогда, когда существуют функ-

ции {Р

ij

,Q

j

, i,j = 1, …, m} такие, что

1

m

i ij j

j

P dQ

.

В силу леммы Пуанкаре о локальной точности замкнутых

форм такое разложение на аттракторе должно существовать всегда.

Таким образом, £

( , )

ij

pg

=

[ ( )]d

равна нулю всюду, где

()

замкнута, т.е. на всех подмногообразиях Q

j

, удовлетворяю-

щих соотношению

1

()

m

ij j

j

i P dQ

.

Следовательно, определение подмногообразий Q

i

(гиперпо-

верхностей) есть определение аттракторов системы. Соответствен-

но, задание гиперповерхностей Q

j

есть задание аттракторов систе-

мы. Рассмотрим, какова природа самоорганизации в диссипатив-

ных системах. Известно, что в консервативных системах имеет ме-

сто сохранение фазового объема при эволюции системы во време-

ни. Это явление сформулировано как теорема Лиувилля. Даже в

системах с хаотическим движением при сохранении фазового объ-

ема часть потока испытывает сжатие, а часть – растягивается (сис-

темы с перемеживанием, модели которых известны как «преобра-

зование пекаря» и «подкова»). Однако эволюционируя во времени,

эти части фазового потока перемешиваются, в результате чего фа-

119

зовый поток равномерно заполняет некоторую область фазового

пространства. При этом наступает состояние равновесия, а инфор-

мация о начальном состоянии полностью утрачивается. Очевидно,

для отбора состояний системы в соответствии с некоторым крите-

рием требуется определенное количество энергии и информации.

В фазовом пространстве это будет соответствовать сосредоточе-

нию состояний системы в некоторой ограниченной области. Глу-

бина такого отбора может характеризовать уровень организован-

ности системы. Равномерное распределение («растекание») фазо-

вого потока по области фазового пространства соответствует ус-

реднению, выравниванию состояний и соответственно уменьше-

нию уровня организованности системы.

В диссипативных системах в результате эволюции из состоя-

ний системы отбираются лишь те, которые соответствуют аттрак-

тору, т.е. по сравнению с исходным уровень организованности

системы возрастает. Поскольку движение к аттрактору происходит

благодаря сжатию фазового потока, обусловленного диссипацией,

то основой механизма самоорганизации следует считать процессы

диссипации. Происходящее сжатие фазового потока можно рас-

сматривать при этом как эквивалентное воздействие на поле форм

фазового объема некоторого векторного поля, с которым сверты-

вается форма объема. Для возможности связи необходимо повто-

рение индексов у компонент форм и компонент векторов дефор-

мирующего поля. Поскольку диссипативные процессы, как прави-

ло, недетенированы, то высокая вероятность совпадения индексов

может быть обеспечена лишь при большой размерности компо-

нент. Это положение согласуется с принципом необходимого раз-

нообразия, сформулированным Эшби [43].

Выполняя требование неразрушения системы, в ней управле-

ние должно иметь ту же природу, что и внутренние процессы

управления, т.е. внешнее управление сложной системой должно

представлять векторное поле, изменяющее объем фазового потока

заданным образом.

В терминах теории управления и общей теории систем сиг-

налы, которыми обмениваются объекты, обычно могут интерпре-

тироваться как возмущающие воздействия, рассматриваемые либо

как побочные (нежелательные) результаты функционирования

процессов, либо как управления, используемые для формирования

желаемого поведения объекта.

Как показали исследования, оптимальный закон управления

обладает интересными свойствами. Управляющие воздействия

120

стремятся привести выходной сигнал к требуемому значению, но

они также вводят возмущение (зондирование), когда параметры не

определены, что улучшает качество оценок и последующих управ-

лений [46].

Развиваться с качественными изменениями, с возрастанием

уровня организации способны лишь открытые системы, в которых

каждый процесс представляется как противоречивое единство са-

мообусловленности и внешней обусловленности, единство внут-

ренних и внешних противоречий. Соотношение и роль их в кон-

тексте «источника развития» должны быть пересмотрены с выхо-

дом на концепцию открытых систем.

Функциональные системы возникли под воздействием внеш-

ней среды благодаря качественному упорядочению связей: инфор-

мация как отражение, как сигнал отклонения стала образовывать

(в виде отрицательной обратной связи) замкнутые контуры само-

регуляции – гомеостазис.

К гомеостазису относится и иммунитет как система защиты

организма от всего генетически чужеродного (микробов, чужих

клеток, тканей) или генетически изменившихся собственных кле-

ток. Иммунитет осуществляет контроль за внутренним постоянст-

вом организма.

Формирование механизма управления в основном завершает-

ся образованием II контура ОС (на рис. 19 показан пунктиром).

Этот контур называется контуром отбора и накопления информа-

ции, опыта, контуром адаптации, самообучения и, следовательно,

саморазвития.

Сущность процесса развития заключается в целенаправленном

накоплении информации с последующим ее упорядочением, струк-

туризацией. Но в потоке информации, циркулирующей в I контуре

ОС, в каждом цикле управления бывает много разнообразной ин-

формации (избыточной, повторяющейся), в том числе и «информа-

ционного шума». Поэтому на входе II контура ОС имеется так назы-

ваемый семантический фильтр, который осуществляет отбор инфор-

мации с учетом преемственности и ценности новых «порций» ин-

формации для целевой функции системы, для ее целостности.

Число таких порций информации от цикла к циклу непре-

рывно растет, и они начинают складываться в определенную

структуру (гипотезы, теории, программы, изобретения и т.п.).

Именно целенаправленное собирание, интегрирование информа-

ции является предпосылкой, основным условием появления новой

организации, новой структуры.