Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы

Подождите немного. Документ загружается.

прекращается, однако после выброса частиц нагара она возобно-

вляется вновь.

При калильном зажигании перегретыми деталями (централь-

ные электроды, "юбочки" изоляторов свечей, реже выпускные

клапаны) воспламенение не прекращается по мере его выгора-

ния, а прогрессивно самоусиливается.

Для оценки склонности свечи к перегреву пользуются пока-

зателем, называемым калильным числом (КЧ). Его величину для

данного двигателя подбирают так, чтобы, с одной стороны, ис-

ключить возможность калильного зажигания на теплонапряжен-

ных

режимах (в этом случае необходимо низкое КЧ), а с другой

стороны, обеспечить на минимальных режимах температуру

края "юбочки" и центрального изолятора не ниже 397 °С во из-

бежание их

закоксовывания

(для этого необходимо достаточно

высокое КЧ). Активность нагара с точки зрения калильного за-

жигания зависит от содержания в бензинах ароматических угле-

водородов и зольных присадок. Так как высокомолекулярные

ароматические углеводороды образуют активный нагар, склон-

ный к саморазогреванию (присутствие в нагаре продуктов сгора-

ния тетраэтилсвинца (ТЭС) снижает температуру воспламенения

нагаров с

550-600

до

200-300

°С), особенно трудно удовлетво-

рить этим требованиям в

теплонапряженных

двигателях, работа-

ющих на топливах с высокими детонационными свойствами.

С калильным зажиганием борются, улучшая конструкцию

камер сгорания и изменяя свойства образующегося нагара путем

введения в топливо специальных присадок.

3.4.

ОЦЕНКА

ДЕТОНАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ БЕНЗИНОВ

Октановое число (ОЧ) - показатель детонационной стойко-

сти бензинов.

Для оценки детонационных свойств бензинов служат специ-

альные одноцилиндровые двигатели, степень сжатия у которых

можно изменять.

Оценка детонационной стойкости бензинов производится в

сравнении с детонационной стойкостью эталонных топлив. В ка-

честве эталонных топлив используют индивидуальные углеводо-

роды - изооктан

(С

8

Н

18

),

детонационная стойкость которого при-

нята за 100 единиц и нормальный гептан

(С

7

Н

16

)

детонационная

стойкость которого принята за 0 единиц, и их смеси.

60

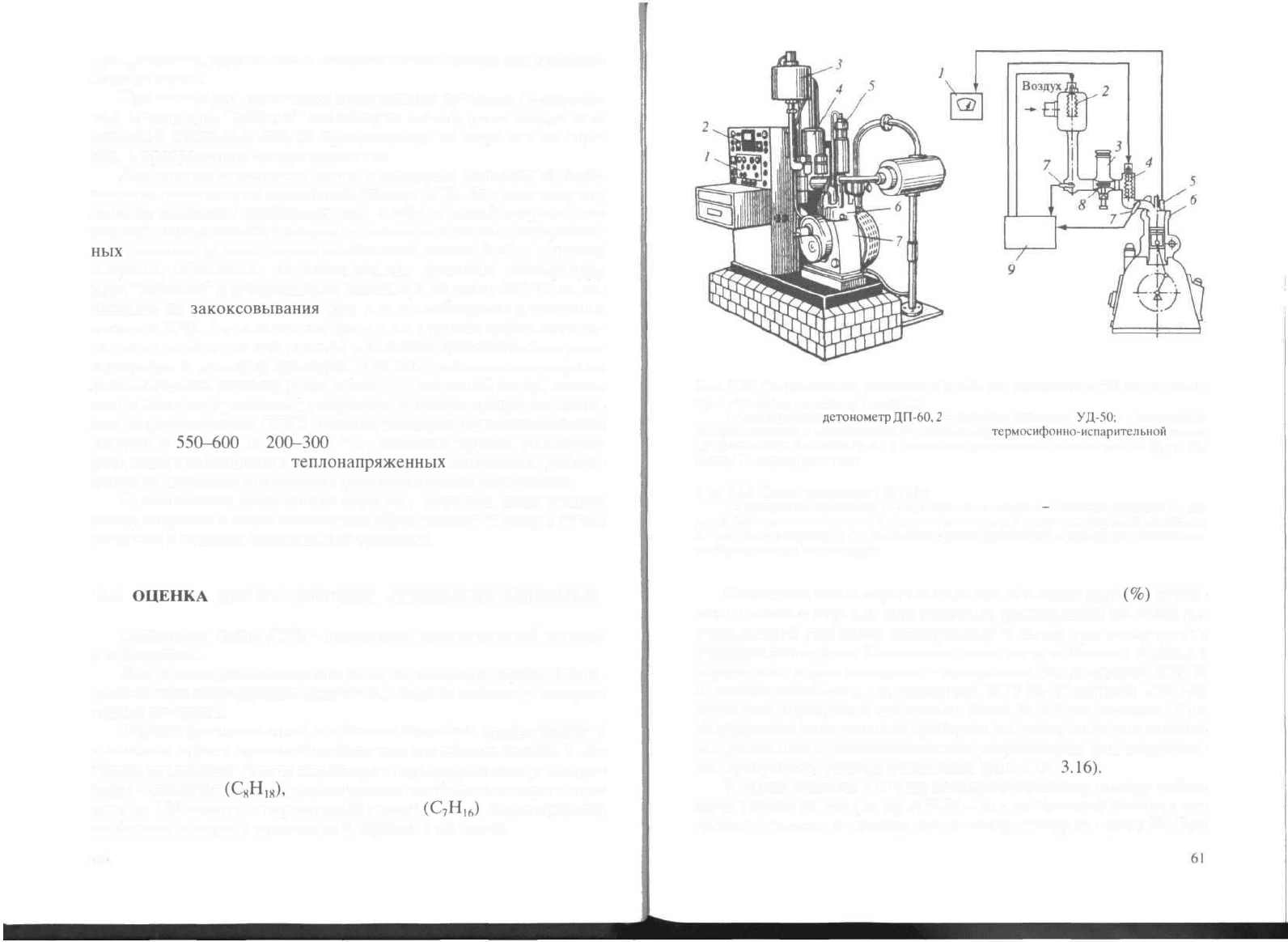

Рис. 3.15. Универсальная установка УИТ-65 для определения ОЧ по моторно-

му и исследовательскому методам:

/ - электронный

детонометр

ДП-60,2

- указатель детонации

УД-50;

3 - нагреватель

воздуха на впуске: 4 - карбюратор; 5 - конденсатор

термосифонно-испарительной

систе-

мы охлаждения; 6 - валик привода механизма для изменения степени сжатия (рукоятка

снята); 7 - картер двигателя

Рис. 3.16. Схема установки УИТ-65:

/ - измеритель детонации: 2 - подогреватель воздуха; 3

-

бачок для топлива; 4 - по-

догреватель топливной смеси; 5 - датчик детонации; 6 - одноцилиндровый двигатель;

7 - датчики температуры; 8 - устройство смесеобразования; 9 - прибор для автоматиче-

ской регулировки температуры

Октановое число определяется как объемная доля

(%)

изоок-

тана в смеси с нормальным гептаном, равноценной по своей де-

тонационной стойкости испытуемому топливу при стандартных

условиях испытания. Октановое число автомобильных бензинов

определяют двумя методами - моторными (на установке ИТ9-2)

и исследовательским (на установке ИТ9-6). Установка УИТ-65

позволяет определять октановые числа по обоим методам. Она

оборудована электронным прибором для измерения интенсивно-

сти детонации и автоматическими устройствами для поддержа-

ния требуемого режима испытаний (рис. 3.15,

3.16).

В марке бензина с ОЧ по исследовательскому методу добав-

ляется буква И. Например АИ-92 - автомобильный бензин с ок-

тановым числом по исследовательскому методу не менее 92. При

определении ОЧ бензина по моторному методу буква не ставит-

ся, например - А-76.

Эти методы (исследовательский и моторный) отличаются ре-

жимом работы одноцилиндровой установки, на которой опреде-

ляется детонационная стойкость бензинов. Режим установки, при

котором определяется октановое число, по моторному методу

более напряженный (близкий к работе грузовых автомобилей),

чем исследовательский метод (близкий к работе легковых авто-

мобилей). Октановое число бензина, установленное по моторно-

му методу, ниже октанового числа, определенного исследова-

тельским методом, на 7-8 единиц.

Условия сгорания топливной смеси в работающих двигателях

существенно отличаются от режима оценки октановых чисел

бензинов на установке

УИТ-65.

Поэтому считают, что наиболее

объективно детонационную стойкость характеризует дорожное

октановое число (ДОЧ) - определяемое в дорожных условиях.

Оно в ряде случаев существенно отличается от ОЧ, определяе-

мых лабораторными методами, - моторным (ОЧМ) и исследова-

тельским (ОЧИ). Это обусловлено конструктивными особенно-

стями двигателей (автомобильного и одноцилиндрового лабора-

торного), разными режимами их работы. Разница ДОЧ, ОЧМ и

ОЧИ (дорожная чувствительность) может колебаться в широких

пределах и в зависимости от компонентного и углеводородного

состава бензина.

ДОЧ бензинов определяют на специально подготовленном

автомобиле. Организация таких испытаний сложна (ГОСТ

10373-75 жестко регламентирует дорожные и метеорологиче-

ские условия испытания), проведение их длительно и возможно

только в летний период. Все это требует больших материальных

и трудовых затрат. Поэтому такие испытания обычно проводят

только при отработке конструкции автомобильных двигателей

новых моделей и подборе компонентного состава бензинов но-

вых марок.

Детонационная стойкость бензинов зависит от того, на какой

смеси работает двигатель. Наибольшей детонационной стойко-

стью при работе на бедных смесях отличаются изомеры парафи-

новых углеводородов, а на богатых - ароматические углеводоро-

ды. Наименьшая детонационная стойкость характерна для нор-

мальных парафиновых углеводородов.

Среднее положение между ними занимают нафтеновые и не-

предельные углеводороды.

3.5. АНТИДЕТОНАТОРЫ

Октановые числа бензинов можно повысить, применяя сов-

ременные технологические процессы; добавляя высокооктано-

вые компоненты, а также вводя антидетонационные присадки.

Первый способ - применение современных технологий полу-

чения топлив, например, каталитического крекинга, риформинга

и др. Современная технология дает возможность получить базо-

вые

бензины

с ОЧ

75-80

по

моторному методу

и

80-94

по

иссле-

довательскому методу.

Второй способ повышения ОЧ заключается в добавлении в

базовые бензины высокооктановых компонентов, таких, как

изооктан, алкилбензол и др., которые обладают ОЧ по моторно-

му методу около 100 ед. Такие компоненты могут быть добавле-

ны в базовый бензин до 40%, значительно повышая его детона-

ционную стойкость.

Третьим способом повышения детонационной стойкости

бензинов является добавление к ним антидетонационных приса-

док и

октаноповышающих

добавок.

Начиная с 1923 г. проблема повышения детонационной

стойкости (повышение октанового числа) бензинов в большин-

стве случаев решалась путем добавления в них этиловой жид-

кости (ЭЖ), в состав которой входит

тетраэтилсвинец

(ТЭС)

РЬ(С

2

Н

5

)

4

,

что привело к противоречию с экологической безо-

пасностью окружающей среды. В некоторых странах широко

использовался также

тетраметилсвинец

РЬ(СН

3

)

4

,

имеющий

более низкую температуру кипения (ПО °С) по сравнению с

ТЭС (200

°С).

Оба антидетонатора очень ядовиты.

Механизм действия антидетонаторов, в частности

тетраэтил-

свинца, наиболее полно объясняется перекисной теорией детона-

ции и теорией цепных реакций Н.Н. Семенова. Установлено, что

ТЭС действует как антидетонатор только при высоких темпера-

турах, когда он начинает распадаться с образованием атомарно-

го свинца.

При разложении ТЭС образуются свинец и

этильный

ра-

дикал:

РЬ(С

2

Н

5

)

4

->

РЬ

4-

4С

2

Н

5

.

Образующийся свинец окисляется с образованием двуокиси

свинца

РЬ

+

О,

-»

РЬО,.

оч

60

40

0,41

0,82 1,23

ТЭС, г/кг

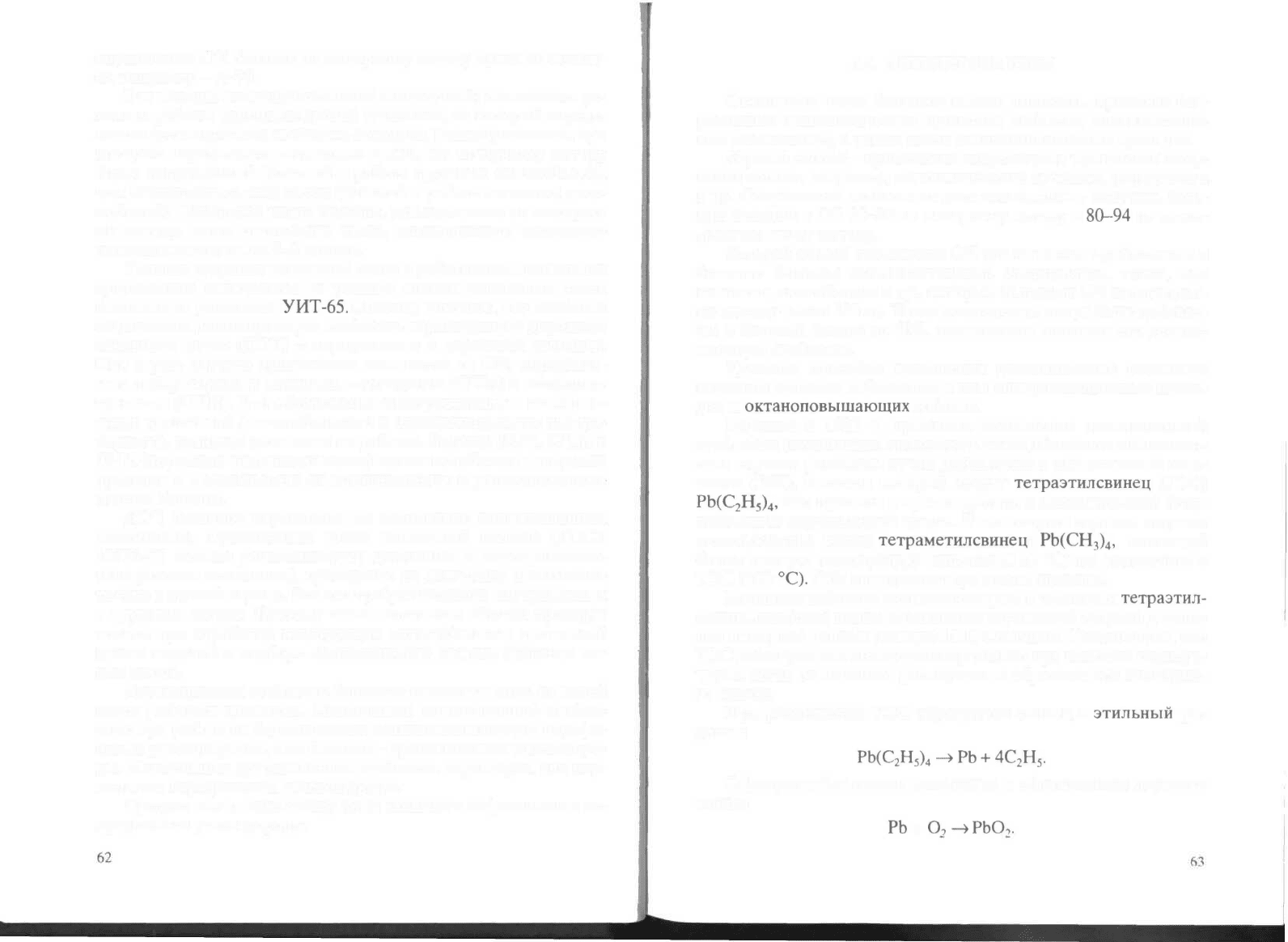

Рис. 3.17. Влияние содержания ТЭС на ок-

тановое число бензинов (по моторному ме-

тоду):

/ - прямая перегонка; 2 - термический кре-

кинг: 3 - каталитический крекинг; 4 -

риформинг

Двуокись свинца вступает в ре-

акцию с перекисями, разрушая их и

образуя малоактивные продукты

окисления углеводородов и окись

свинца

R-CH.-OOH

+

РЬО.

->

R-COH

+

+

РЬО

+

Н

2

О

+

1/2О

2

.

Окись свинца, взаимодействуя с

кислородом воздуха, снова окисля-

ется в двуокись свинца, которая

вновь способна реагировать с новой перекисной молекулой.

Этим объясняется высокая эффективность малых количеств ан-

тидетонатора добавляемого в бензины. По мере увеличения ко-

личества ТЭС в бензине октановые числа возрастают все мед-

леннее.

Характерно, что наличие ТЭС сдерживает образование в

бензине соединений, содержащих кислород. Это уменьшает ве-

роятность возникновения детонации. Большие концентрации

ТЭС вызывают резкое возрастание ядовитости бензина. При

этом надежность работы двигателя вследствие накопления оки-

слов свинца в камере сгорания снижается. Детонационная же

стойкость повышается незначительно (рис.

3.17).

Чаще всего в качестве антидетонатора применяли антидето-

натор ТЭС, представляющий собой тяжелую маслянистую бес-

цветную и очень ядовитую жидкость, легко растворяющуюся во

всех нефтепродуктах и не растворяющуюся в воде (плотность

1652

кг/м-\

температура кипения 200 °С).

В чистом виде ТЭС не применяют, так как это может приве-

сти к отложению оксида свинца в камере сгорания, на клапанах

и поршневых кольцах и даже к выходу двигателя из строя. Поэ-

тому в бензин вводят этиловую жидкость, представляющую со-

бой смесь ТЭС с

выносителями

и красителями. Бензин с ЭЖ на-

зывают этилированным. Установлено, что наибольший эффект

дает добавление небольших порций антидетонатора (0,5-1,0 г/кг

топлива). Известно несколько марок ЭЖ, различающихся по со-

64

ставу и содержанию

выносителей

свинца. Чаще всего использу-

ют жидкость Р-9.

Состав этиловой жидкости Р-9

Внешний вид Прозрачная жидкость

темно-синего, красного

или оранжевого цвета,

без осадка

Плотность

р

2

о,

кг/м

3

1470-1510

Реакция Нейтральная

Состав:

ТЭС, % по массе, не менее 54,0

бромэтан, % по массе, не менее 33,0

хлорнафтапин,

% по массе 6,8 ± 0,5

наполнитель (бензин Б-70), % до 100

краситель в 1 г на 1 кг жидкости:

синий 0,46

красный 1

желтый 2

Повышение ОЧМ после добавления 2 мл ЭЖ

на 1 кг смеси 70% изооктана с 30% н-гептана,

ед. октановой шкалы 17

Этиловая жидкость

ЭЖ-1-ТС

содержит ТЭС - 58,0%, дибро-

мэтана - 36,0%, красителя -

0,1%,

наполнителя - 5,5%; жидкость

ЭЖ-П-2 содержит ТЭС - 55,5%, дибромпропана - 34,4%, моно-

хлорнафталина - 5,5%, красителя - 0,1%, наполнителя - 5,0%.

При добавлении ЭЖ в зависимости от химического состава бен-

зина октановое число его увеличивается обычно на 8-12 единиц.

Этилированные бензины очень токсичны.

Проникая в кровь человека через поры кожи, ТЭС обладает

свойством постепенно накапливаться в ней, что приводит к труд-

ноизлечимым, а иногда и неизлечимым заболеваниям. ТЭС попа-

дает в организм также и через дыхательные пути и даже мини-

мальные его дозы в пище вызывают смертельные отравления.

Работа с этилированным бензином требует неукоснительного

соблюдения правил техники безопасности.

Этилированные бензины являются источником свинцовых

загрязнений окружающей среды и препятствием к использова-

нию каталитических систем нейтрализации отработавших газов

на автомобилях, так как их каталитическая основа быстро отра-

вляется оксидами свинца.

Из-за огромного экологического вреда, нанесенного приме-

нением металлоорганических антидетонаторов на основе свин-

3. Васильева

Л.С.

65

ца -

Pb(C

2

H

5

)

4

и

Pb(CH

3

)

4

многие страны уже полностью отказа-

лись от их применения. За рубежом в качестве альтернативы

ТЭС и ТМС используются соединения калия, фосфора, натрия,

марганца.

Значительным вкладом в решение проблемы сокращения

производства этилированных бензинов в России является замена

токсичных антидетонаторов на значительно менее токсичные

антидетонационные присадки, такие, как

метил-трет-бутиловый

эфир (МТБЭ) -

СН

3

ОС

4

Н

9

.

Он не ядовит, отличается более высокой теплотой сгорания,

хорошим смешением с бензином в любых соотношениях, не аг-

рессивен к конструкционным материалам. При введении МТБЭ

в бензин в количестве 11% на

10-12

°С снижается температура

холодного запуска двигателя. При добавке 10% МТБЭ октановое

число бензинов повышается на 2,1-5,8 ед. (по исследовательско-

му методу), а при добавке 20% - на

4,6-12,6

ед.

Ряд предприятий вырабатывают МТБЭ (ТУ 38.103704-90) или

смесь на его основе под названием

"фетерол"

(ТУ 301-03-130-93).

Максимально допустимое содержание МТБЭ или фетерола в

отечественных бензинах составляет 15%.

В качестве антидетонационных присадок предполагается

применение композиций, содержащих марганец и железо в виде

циклопентадиенилтрикарбонил

марганца (ЦТМ) и

бициклопен-

тадиенил железа (ферроцен) и его производных. На основе дици-

клопентадиенил железа разработана присадка "Октан-Макси-

мум"

(ТУ 6-00-05008008-002-96). Кроме того, проведены испыта-

ния автомобильных бензинов, содержащих в своем составе при-

садку

ФК-4

(ферроценилдиметилкарбонил). Испытания показа-

ли, что введение присадки

ФК-4

обеспечивает снижение вредных

выбросов с отработавшими газами (по СО на

10-20%,

по углево-

дородам - в 1,2-2,4 раза). Состояние свечей зажигания после про-

бега 4 тыс. км удовлетворительное. Перебоев в системе зажига-

ния не отмечалось.

По результатам стендовых и эксплуатационных испыта-

ний к применению допущены антидетонаторы на основе фер-

роцена при содержании железа в бензинах всех марок не более

37 мг/дм

3

.

Марганцевый антидетонатор прошел широкие испытания в

нашей стране и применяется в некоторых зарубежных странах.

ЦТМ - кристаллическое вещество с температурой плавления

76 °С, хорошо растворяется в бензине и не растворяется в воде,

66

обладает высокими антидетонационными свойствами. Бензины,

содержащие ЦТМ обладают хорошими низкотемпературными

свойствами, в отличие от ТЭС не приводят к быстрому отравле-

нию нейтрализаторов отработавших газов. Токсичные свойства

соединений марганца и железа, применяемых в качестве приса-

док на их основе, существенно ниже ТЭС'а. Стандартом на авто-

мобильные бензины ГОСТ

51105-97

предусмотрена выработка

бензина Нормаль-80 и

Регул

яр-91

с содержанием марганца соот-

ветственно 50 и 18

мг/дм

3

.

Также допущены к применению в качестве антидетонацион-

ных присадок малотоксичные азотсодержащие присадки - аро-

матические амины. Среди них широкое применение получила

присадка АДА.

Меры по улучшению экологических показателей бензинов

и замены тетраэтилсвинца (ТЭС) на высокооктановые углево-

дородные или кислородсодержащие компоненты не могут быть

реализованы всеми нефтеперерабатывающими заводами

(НПЗ) России вследствие различных технологических и финан-

совых возможностей. Поэтому разрабатываются и испытыва-

ются, как уже было сказано, другие антидетонационные при-

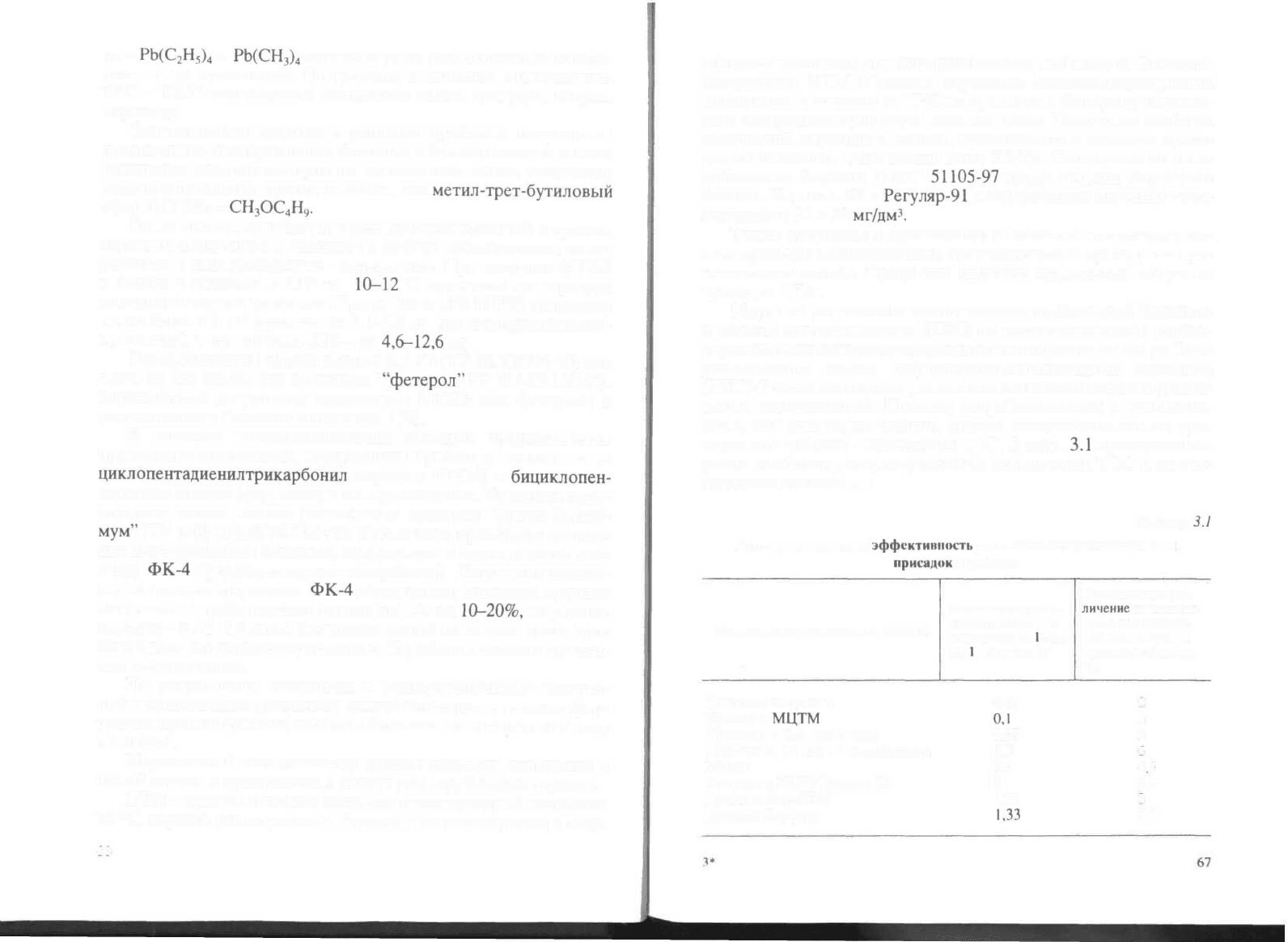

садки или добавки - заменители ТЭС. В табл.

3.1

приведены пе-

речни наиболее распространенных заменителей ТЭС и их тех-

нические показатели.

Таблица

3.1

Антидетонационная

эффективность

различных антидетонационных

присадок

и добавок

Наименование присадки или добавки

Количество присад-

ки или добавки для

повышения на

1

окт.

ед.

1

т бензина, кг

Максимальное уве-

личение

октанового

числа при допусти-

мой концентрации

присадки в бензине.

ед.

Этиловая жидкость

Присадка

МЦТМ

Присадка ФК-4 или Фероз

Добавка АДА или М-метиланилин

МТБЭ

Фэтерол с МЦТМ (марка Д)

Добавка АвтоВЭМ

Добавка Фаррада

0,07

0,1

0,07

2,5

30

8

1,25

1,33

X

5

3

6

4,5

6,5

К

7,5

Из представленных данных видно, что введение ТЭС в бензи-

ны является наиболее эффективным и дешевым способом повы-

шения октанового числа бензинов, но ввиду его высокой токсич-

ности и несовместимости с нейтрализаторами отработавших га-

зов автомобилей его применение во многих регионах России за-

прещено и ограничено.

В

"настоящее

время достаточно активно ведутся работы по

использованию

металлосодержащих

антидетонаторов, как уже

было сказано выше, на основе соединений железа и марганца.

По результатам многочисленных испытаний подтверждена их

возможность использования в составе автомобильных бензинов.

Они имеют высокие антидетонационные свойства, как уже было

отмечено, менее токсичны по сравнению с ТЭС, но обладают

следующими недостатками.

Так, бензины с марганцевыми антидетонаторами (ЦТМ,

МЦТМ) дают повышенные отложения на поверхностях свечей

зажигания и катализаторах дожигателя, снижая эффективность

их работы. Кроме того, соединения марганца при вдыхании обла-

дают

нейротоксичным

действием и при массовом применении в

местах скопления автомобилей или закрытых стоянках и в ре-

монтных зонах могут превысить предельно допустимую концен-

трацию. Поэтому их применение ограниченно Межведомствен-

ной комиссией

МВК

при Госстандарте РФ по времени (до 2001 г.)

и не должно носить массовый характер.

Железосодержащие присадки (ферроцены) не токсичны,

сравнительно дешевы и эффективны, но вызывают повышен-

ный износ деталей двигателей и нагаролакоотложения. При ма-

лых концентрациях ферроценов (до 40 мг/кг бензина) их негатив-

ное влияние на работу двигателя замедляется, но не исчезает, ин-

тенсивность изнашивания деталей снижается, но остается на

уровне выше, чем при использовании бензинов без присадки.

Исходя из постоянно возрастающих требований

к

надежно-

сти и экологическим характеристикам двигателей, применение

бензинов с металлосодержащими присадками можно рассматри-

вать лишь в качестве временной альтернативы этилированным

бензинам, не соответствующим по техническому уровню Евро-

пейскому стандарту EN 228.

Применение указанных выше присадок дает возможность

нефтеперерабатывающей промышленности ускорить переход на

производство неэтилированных бензинов, что, в свою очередь,

позволит отечественной промышленности осваивать производ-

ство и оборудовать все выпускаемые автомобили с бензиновыми

двигателями каталитическими нейтрализаторами отработавших

газов (ОГ), что значительно снизит концентрацию токсичных

компонентов ОГ.

3.6. СВОЙСТВА БЕНЗИНОВ, ВЛИЯЮЩИЕ

НА ОБРАЗОВАНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ В ДВИГАТЕЛЕ

3.6.1. Стабильность

то

ил

и

в

Под стабильностью топлива понимают его способность сохра-

нять свойства в допустимых пределах для конкретных эксплуата-

ционных условий. Стабильность топлив зависит прежде всего от их

физико-химических свойств (плотности, вязкости, температуры

кипения, углеводородного состава), наличия различных примесей и

др. В эксплуатационных условиях, когда топливо подвергается воз-

действию таких внешних факторов, как кислород воздуха, неста-

бильная температура, загрязнение влагой и механическими приме-

сями, ухудшаются его фракционный и химический состав. Условно

различают физическую и химическую стабильность топлива, учи-

тывая, что при изменении некоторых его физических свойств в нем

могут возникнуть изменения химического порядка и наоборот.

Физическая стабильность топлив. Физическую стабильность

топлива определяют как его способность сохранять фракцион-

ный состав (изменения вызываются потерей наиболее низкоки-

пящих фракций в результате их испарения) и однородность. Фи-

зическую стабильность бензина оценивают по давлению насы-

щенных паров и наличию легких фракций. Недостаточная физи-

ческая стабильность в ряде случаев предопределяется относи-

тельно высокой испаряемостью бензина.

Конструкция топливных баков должна исключать возмож-

ность свободного сообщения их внутреннего объема с атмосфе-

рой. Для исключения испарения топливные баки защищают от

прямых солнечных лучей элементами конструкции автомобиля

или специальными экранами. Это позволяет свести к минимуму

их нагрев солнечными лучами и теплом от двигателя.

Физическую стабильность топлива оценивают и контролиру-

ют, периодически определяя плотность, фракционный состав,

давление насыщенных паров, температуру застывания и другие

показатели.

69

Содержание ароматических углеводородов в топливе допус-

кается в ограниченных количествах. Это связано с тем, что у них

наивысшая по сравнению с другими углеродами гигроскопич-

ность. К тому же некоторые из них способны выкристаллизовы-

ваться из топлива (бензол при

г,

1Л

+ 5,524 °С,

н.-ксилол

/

||Л

+

13,263 °С и т.д.) при положительных температурах.

Химическая стабильность. Под химической стабильностью

топлива понимают его способность сохранять без изменений

свой химический состав.

В условиях длительного хранения некоторые из соединений

(сернистые, кислородные, азотистые и металлорганические) мо-

гут вступать в реакции окисления (основная реакция, вызываю-

щая изменение эксплуатационных свойств углеводородных топ-

лив), полимеризации и конденсации.

Химическая стабильность бензинов зависит от состава и

строения входящих в них углеводородов. Наиболее склонны к

окислению непредельные углеводороды, взаимодействие кото-

рых с кислородом воздуха зависит от их строения, числа и распо-

ложения двойных связей. Парафиновые, нафтеновые и аромати-

ческие углеводороды в условиях хранения и транспортирования

окисляются сравнительно медленно. Образующиеся в процессе

окисления кислые соединения сами являются катализаторами,

ускоряющими дальнейшее окисление топлива. Поэтому этот

процесс оценивают как самоускоряющийся или авто

каталитиче-

ский. Окисление топлива с ростом его температуры усиливается.

Процесс окисления углеводородов объясняют теорией цеп-

ных реакций, протекание которых сопровождается образовани-

ем наряду с конечными продуктами промежуточных нестойких

соединений - перекисей, разлагающихся с выделением количест-

ва энергии, достаточного для продолжения реакционной цепи

без подвода энергии извне.

Склонность бензина к окислению повышает присутствие

ТЭС и продуктов его разложения, что объясняется способно-

стью ТЭС к образованию свободных радикалов, являющихся

инициаторами окисления углеводородов. Все это свидетельству-

ет о том, что химическая стабильность бензинов с увеличением

концентрации ТЭС ухудшается. То же можно сказать и о нали-

чии в топливе воды и механических примесей. Так, присутствие

воды приводит к быстрому накапливанию веществ, каталитиче-

ски воздействующих на процесс окисления топлива (соли нафте-

новых кислот, окислы железа и пр.).

70

Содержание в топливе кислот и других продуктов с кислот-

ной реакцией характеризуется показателем, называемым кис-

лотностью топлива, с увеличением которого возрастает его

коррозионная агрессивность и повышается износ двигателя. Его

значение определяют количеством щелочи КОН в мг, которое

необходимо для нейтрализации 100 мл топлива.

Наличие в топливе сернистых соединений (особенно дисуль-

фидов и меркаптанов) ухудшает его стабильность и способствует

смолообразованию.

В результате окисления бензинов образуются растворимые

органические кислоты, смолистые вещества. Содержанием фак-

тических смол - продуктов реакций окисления, полимеризации и

конденсации определяют степень осмоления бензинов.

Содержание фактических смол, нормируемое стандартами,

определяют испарением горячим воздухом определенного коли-

чества топлива при повышенной температуре (для бензина

150

°С, дизельного топлива 250 °С) по остатку, полученному по-

сле испарения. Наличие фактических смол оценивают в милли-

граммах на 100 мл топлива. Для бензина, например, оно состав-

ляет не более 5

мг/100

см

3

на месте производства, а на месте по-

требления 10 мг/100

см

3

по ГОСТ 2084-77, а по ГОСТ

51105-97

введено одно значение -- на месте потребления -- не более

5 мг/100

см

3

.

Так как входящие в состав топлива углеводороды бесцветны,

его окраска в желто-коричневые цвета объясняется наличием в

нем смолистых веществ. Поэтому о наличии смол в топливе мож-

но визуально судить по его цвету.

При содержании фактических смол в пределах, допускаемых

стандартами, двигатели длительное время работают без повы-

шенного смоло- и нагарообразования. Если содержание смол в

два-три раза выше нормы, что при эксплуатации автомобилей

нередкое явление, то моторесурс карбюраторного двигателя сни-

жается на

20-25%,

и, кроме того, возникают различные неполад-

ки (зависают клапаны и т.д.).

Способность бензина сохранять свой состав неизменным при

соблюдении условий перевозки, хранения и использования оце-

нивают индукционным периодом (индекс испаряемости). Этот

показатель определяют по времени в минутах от начала окисле-

ния бензина до активного поглощения им кислорода в лабора-

торной установке (герметичном сосуде) при искусственном окис-

лении бензина (температура

100±1

°С в атмосфере сухого и чис-

71

того кислорода при давлении 0,7

МПа).

Это время для бензинов

различных марок колеблется от 360 до 1250 мин. Бензины, при-

меняемые в зимний период, должны иметь большой индекс испа-

ряемости. Значительное накопление смол и других продуктов

окисления, недопустимое ухудшение эксплуатационных свойств

бензина начинается после того, как время окисления превысит

индукционный период.

Низкая химическая стабильность топлив влияет на образова-

ние различных отложений на деталях двигателя, что приводит к

ухудшению его работы.

Для повышения химической стабильности бензиновых дис-

тиллятов наиболее перспективна гидроочистка. Этот метод поз-

воляет повысить стабильность и снизить содержание сернистых

соединений.

Считают, что наиболее эффективный и экономически вы-

годный способ повышения химической стабильности бензино-

вых фракций - введение специальных многофункциональных

антиокислительных присадок - соединений фенольного, амин-

ного и аминофенольного типов, способных обрывать цепные

реакции окисления, тормозить окислительные процессы в

бензинах, увеличивая тем самым индукционный период окис-

ления. Такие присадки придают топливам, кроме того, проти-

воизносные

(смазывающие) и защитные (противокоррозион-

ные) свойства. Бензины стабилизируют следующими анти-

окислителями:

древесно-смольным,

ФЧ-16,

п-оксидифенила-

мином, ионолом.

3.6.2.

Загрязненность

бензинов

Согласно стандартам, бензины не должны содержать механи-

ческих примесей - твердых частиц органического и неорганиче-

ского происхождения, остающихся на бумажном фильтре после

фильтрования определенного объема топлива.

Установлено, что механические примеси (почвенная пыль,

продукты коррозии заводской аппаратуры, резервуаров, трубо-

проводов, продукты износа перекачивающих средств и т.п.), по-

падая в камеры сгорания двигателей, вызывают увеличенный из-

нос поршневых колец, стенок цилиндров. Поэтому повышение

чистоты бензинов - важный фактор повышения надежности и

долговечности двигателя.

12

3.7. КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА

Минимальное коррозионное воздействие на металлы - одно

из основных требований, предъявляемых к бензинам. Под кор-

розией понимают самопроизвольное разрушение твердых тел,

вызванное химическими и электрическими процессами, разви-

вающимися на поверхности тела при его взаимодействии с

внешней средой.

Топливо может вызывать коррозию металлов и в жидком, и

в газообразном состоянии.

Коррозии подвергаются резервуары, цистерны, топливные

баки, трубопроводы, детали топливоподающей аппаратуры.

Способствует этому наличие в топливе коррозионно-агрессив-

ных

соединений: водорастворимых (минеральных) кислот и

щелочей, активных сернистых соединений, воды, органиче-

ских кислот.

Водорастворимые кислоты и щелочи в бензинах должны от-

сутствовать. Тем не менее водорастворимые кислоты и щелочи

могут попасть в топливо при транспортировании и хранении, на-

пример, когда плохо очищена тара. В таких случаях не исключе-

но присутствие серной кислоты, едкого натра, сульфокислот и

других веществ, вызывающих сильную коррозию цветных и чер-

ных металлов.

Основу органических соединений кислого характера, кото-

рые практически всегда содержатся в топливе, составляют неф-

теновые

кислоты

R-COOH

и фенолы (чаще

С

6

Н

5

ОН).

Наиболее

активны они по отношению к цветным металлам (свинец, цинк),

причем с повышением температуры их активность возрастает, а

с увеличением молекулярной массы - уменьшается. Содержание

органических кислот в топливах характеризуют кислотностью -

ее нормируют количеством щелочи (в миллиграммах), необходи-

мой для нейтрализации кислот, содержащихся в 100 мл топлива.

Сернистые соединения по коррозионной агрессивности под-

разделяют на активные и неактивные. Их содержание в топливе

отрицательно сказывается на его эксплуатационных свойствах,

таких, как стабильность, способность к нагарообразованию, кор-

розионной агрессивности и др. Активные сернистые соединения

вызывают коррозию металлов даже при нормальных условиях,

присутствие их в топливе недопустимо.

Неактивные сернистые соединения не опасны для резервуа-

ров, трубопроводов, топливных баков и других деталей автомо-

билей, так как при контакте с металлами коррозионный процесс

не возникает.

При сгорании как активные, так и неактивные соединения

образуют серный и сернистый ангидриды

SO

2

и

SO

3

( при конден-

сации из продуктов сгорания образуется вода). Соединяясь с во-

дой они образуют сернистую и серную кислоты. Серный ангид-

рид при работе прогретого двигателя вызывает газовую корро-

зию цилиндра, поршня и выпускных клапанов. По результатам

многочисленных экспериментов и практическим данным устано-

влено, что коррозионный износ в значительной степени зависит

от изношенности двигателя, количества серы, содержащейся в

топливе, и конкретных условий эксплуатации: при увеличении

содержания серы в бензине от 0,05 до 0,1% износ двигателей воз-

растает в 1,5-2 раза, с 0,1, до 0,2% - еще в 1,5-2 раза, а с 0,2 до

0,3%-в

1,3-1,7

раза.

3.8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ТРЕБОВАНИЯ

К БЕНЗИНАМ

Вопросы экологии в современном мире приобрели мировоз-

зренческий и нравственный характер. Это обусловлено объек-

тивной реальностью глобального экологического кризиса, нега-

тивного воздействия техносферы на биосферу.

Известно, что

-90%

вредных веществ, поступающих в атмо-

сферу наших городов приходится на автомобильный транспорт.

Продукты сгорания моторных топлив - один из основных за-

грязнителей воздушного бассейна. По мере увеличения объема

потребления топлив возрастает содержание в воздухе токсичных

составляющих отработавших газов двигателей.

Большую угрозу для здоровья человека представляют и пары

бензинов, содержание которых в атмосфере с увеличением объ-

ема производства нефтепродуктов также возрастает. Как следу-

ет из табл. 2.2, токсичность ОГ и паров бензинов зависит от их

углеводородного состава и наличия различных присадок и доба-

вок. Вследствие этого улучшение качества бензинов с целью по-

вышения экологической безопасности их применения, может

быть достигнуто, изменением углеводородного и химического

состава топлив. Ориентирами при разработке и внедрении бензи-

нов с улучшенными экологическими показателями являются

нормы Европейских стандартов на бензины EN 228, а также фа-

74

ктические показатели качества европейских топлив, которые,

как правило, выше норм, регламентируемых международными

стандартами.

Проблема повышения качества бензинов решается за счет:

- отказа от применения в составе бензинов соединений свинца;

- снижения содержания в бензинах серы до 0,05%, а в перспе-

ктиве до 0,003%;

- снижения содержания в бензинах ароматических углеводо-

родов до 45%, а в перспективе до 35%;

- нормирования концентрации фактических смол в бензинах

на месте применения на уровне не более 5 мг на 100

см

3

;

- дифференциации показателей качества по фракционно-

му составу и давлению насыщенных паров (8 классов) с учетом

сезона эксплуатации автомобильной техники и температурно-

го фона, характерного для конкретной климатической зоны.

Наличие 8 классов позволяет предложить потребителю бен-

зин с оптимальными свойствами в зависимости от реальной

температуры окружающего воздуха, что обеспечивает работу

двигателей без образования паровых пробок при температу-

рах воздуха до плюс 60 °С и гарантирует высокую испаряе-

мость бензинов и легкий пуск двигателя при температурах ни-

же минус 35 °С;

- введения моющих присадок, не допускающих загрязнения и

осмоления деталей топливной аппаратуры.

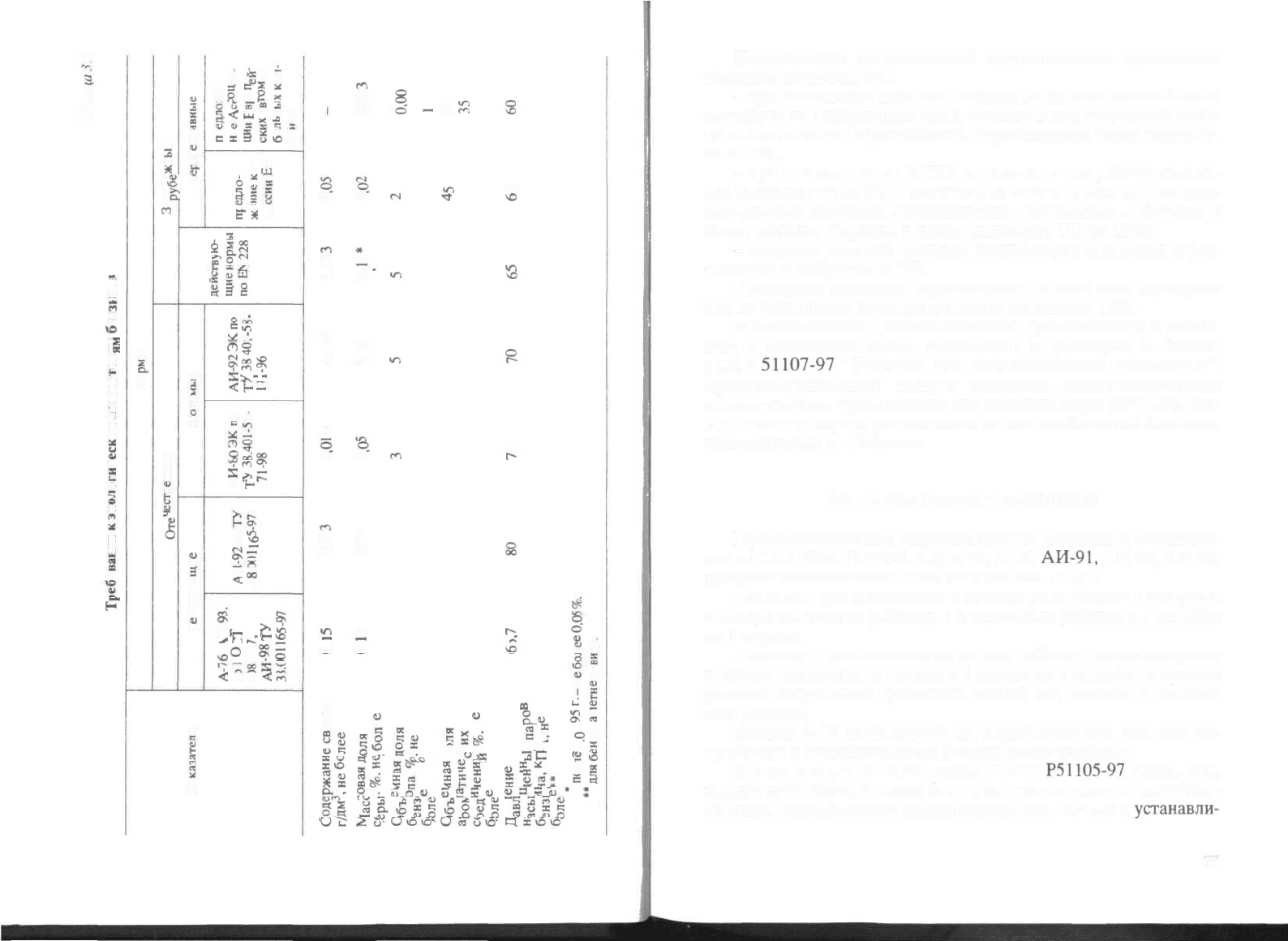

В таблице 3.2 приведены действующие и перспективные оте-

чественные и зарубежные требования по ряду экологических по-

казателей бензинов. Наиболее массовые отечественные бензины

А-76, АИ-93 (ГОСТ 2084-77) и АИ-92 (ТУ

38.001165-97)

не отве-

чают указанным требованиям по содержанию свинца (для этили-

рованных бензинов), массовой доли серы, отсутствию регламен-

тации содержания бензола и моющих присадок.

В настоящее время большинство отечественных нефтепере-

рабатывающих заводов выпускают только 2 вида бензинов:

летний и зимний (классифицируются по фракционному составу

и по давлению насыщенных паров). Такие бензины склонны

вызывать паровые пробки при температурах выше +35 °С и

плохо испаряются при температурах ниже -25 °С. По требова-

нию стандарта на

неэтилованные

бензины ГОСТ Р

51105-97

(введен в действие с 01.01.99

г,)

классов испаряемости бензинов

должно быть 5.

75

IN

3-

i

_,

1

s

и

X

V

«о

i

s

в

i

е

=

|

§

г

=

0

*

1

е

н"

2

о.

о

X

и

2

X

^

1

я

СО

V

2

X

X

*

т

1

г1вные

Е

X

0>

С

У

Й1

с

S

"5

i

о

i

1

=

1

и

5

.x*

m Я X «Е

^-

**

х

J

Я

с

х

§•

3

«о

с

. о

О

Ш

о**

ЕГХ

3

£

*Я

«Г

°"^

О а) Ш

tig

4)

S

ч

ш

ш

4>

S

2

|

и

ч

,

=

ю

*^

*

<Т>

§

g»

оо

^

<

^1

j

4

!S

^v

^

**

<h

-

0 00

^)

^1

QQ

1^

f^J

^^

S

t*

t^

<

H

-

о

<o

с ^

o^

zr

5

oo

^

m

o^

o^

S

(—

^>

iA

^^

^T

^^

p

4

vO

so

°

5

Щ-

1

<!

с «ч

•<!

r«-i

X

о

С

РП

|

__

д

3

Я.

°.

«г>

о

О О

<N

rt

vO

f>

#

— о

0

—

,

^

О О

*О

\О

о

о S

0

о о

<п

г-

0

®,

R

0

О О

f*i

Г>

5 8.

О 0

оо

#

о.

Ю

О

Г~

®

•"^

<н

^

1-С

V

'

О О

VO

W

§

w

£

X

щ

S

m

u

'

2

х

«

«

g.«

£

я

88

*§

§«

ggjg

§!"

Р

i

28

§^

s»

185

-с

«

S

я О и

«>

„

.JB

H*

jaC

So

хо^х«^

«§>я

w

x^

5

g

8s

s#

gg

l?l

£

Is;

=

§

gv>'

8-

wo«

««я«

«Эя«*

:

Д1

le-lii

ls.?§

ill!

UC

^o

O*OO

Omovo

Clxoo

Исследования экологической эффективности применения

бензинов показали, что:

- при улучшении качества бензина до уровня европейского

стандарта по содержанию серы, бензола и при отсутствии свин-

ца экологическая агрессивность отработавших газов снижает-

ся на 4%;

- при использовании МТБЭ агрессивность отработавших га-

зов уменьшается на 3%, в основном, за счет замещения кислород-

содержащей добавкой ароматических составляющих бензина и

более полного сгорания топлива (снижение СО на 12%);

- введение моющей присадки способствует снижению агрес-

сивности и выбросов на 5%.

Суммарное снижение агрессивности за счет всех мероприя-

тий от повышения качества бензинов составляет 12%.

В соответствии с экологическими требованиями к бензи-

нам в настоящее время разработан и действует в России

ГОСТ

51107-97

"Бензины для автомобильного транспорта",

предусматривающий выпуск бензинов, удовлетворяющих

экологическим требованиям европейских норм (EN 228). Бо-

лее жесткие нормы установлены на автомобильные бензины,

применяемые в г. Москве.

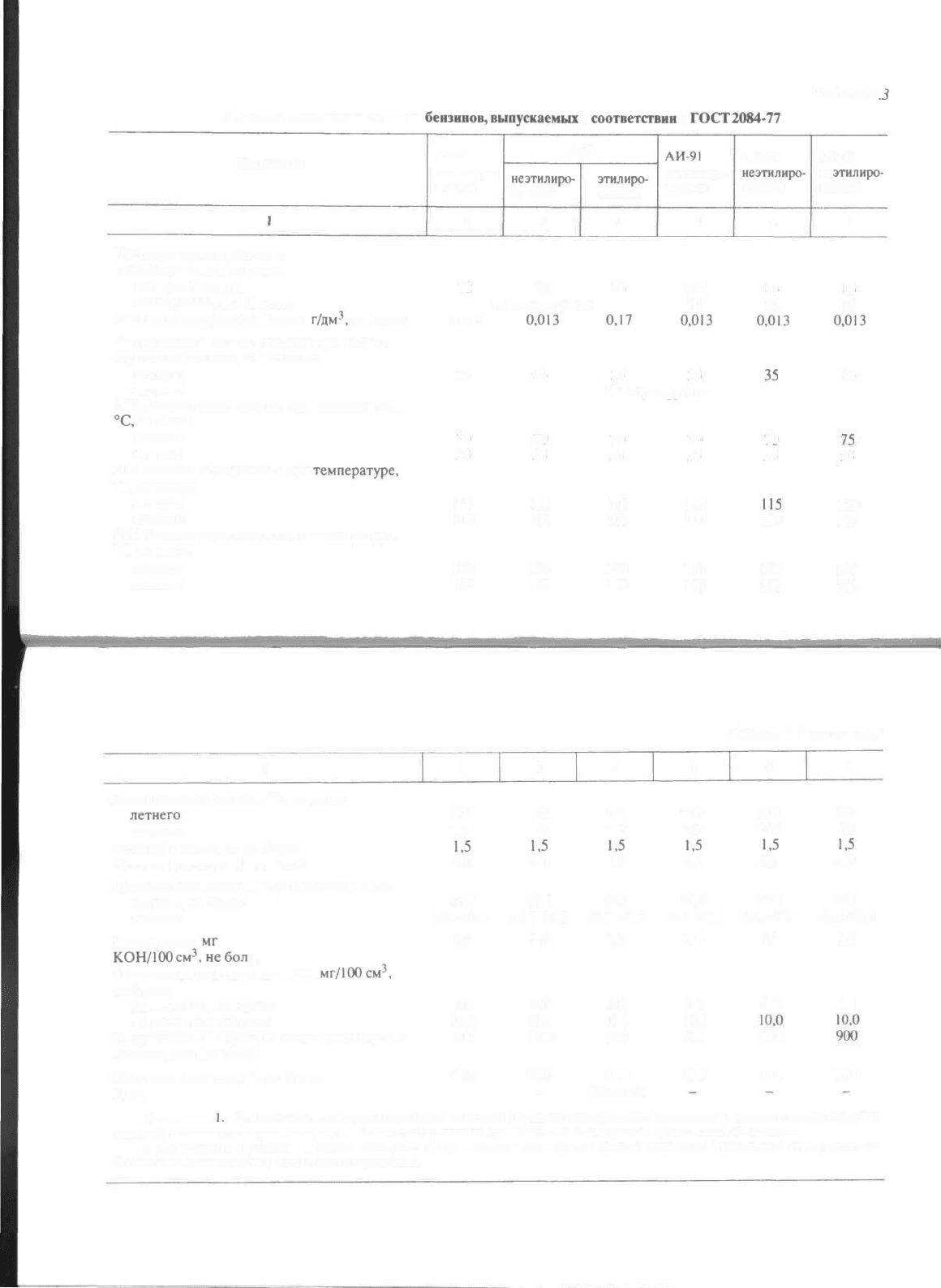

3.9. АССОРТИМЕНТ БЕНЗИНОВ

Промышленностью вырабатываются бензины в соответст-

вии с ГОСТ 2084-77 (табл. 3.3) А-72, А-76,

АИ-91,

АИ-93, АИ-95,

которые изготовляются зимнего и летнего видов:

- зимние - для применения в течение всех сезонов в северных

и северо-восточных районах, а в остальных районах с 1 октября

до 1 апреля;

- летние - для применения во всех районах, кроме северных

и северо-восточных, в период с 1 апреля до 1 октября, в южных

районах допускается применять летний вид бензина в течение

всех сезонов.

Бензин А-72 практически не вырабатывается, так как по-

требности в низкооктановом бензине резко снижены.

Кроме того, с 01.01.99 введен ГОСТ

Р51105-97

(табл. 3.4),

предусматривающий классификацию в зависимости от октаново-

го числа, определенного исследовательским методом,

устанавли-

77

Таблица 3

J

Основные показатели качества

бензинов,

выпускаемых

в

соответствии

с

ГОСТ

2084-77

Показатели

1

А-72

неэтилиро-

ванный

2

А-76

неэтилиро-

ванный

3

этилиро-

ванный

4

АИ-91

неэтилиро-

ванный

5

АИ-93

неэтилиро-

ванный

6

АИ-95

не этилиро-

ванный

7

Детонационная стойкость:

октановое число, не менее

моторный метод

исследовательский метод

Массовое содержание свинца,

г/дм

3

,

не более

Фракционный состав: температура начала

перегонки бензина, °С, не ниже:

летнего

зимнего

10% бензина перегоняется при температуре,

°С,

не выше

летнего

зимнего

50% бензина перегоняется при

температуре.

°С, не выше:

летнего

зимнего

90% бензина перегоняется при температуре,

°С, не выше:

летнего

зимнего

72

0,013

35

76

Не нормируется

0,013

35

76

0,17

35

82,5

91

0,013

35

85

93

0,013

35

85

95

0,013

30

Не нормируется

70

55

115

100

180

160

70

55

115

100

180

160

70

55

115

100

180

160

70

55

115

100

180

160

70

55

115

100

180

160

7^

55

120

105

180

160

Таблица 3.3 (окончание)

1

2

3

4

5

6

7

конец кипения бензина, °С, не выше:

летнего 195 195 195 205 205 205

зимнего 185 185 185 195 195 195

Остаток в колбе, %, не более

1,5

1,5

1,5 1,5

1,5

1,5

Остаток и потери, %, не более 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Давление насыщенных паров бензина, кПа:

летнего, не более 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7

зимнего 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-93,3 66,7-93,3

Кислотность,

мг

3,0 1,0 3,0 3,0 0,8 2,0

КОН/100

см

3

,

не

бол

ее

Содержание фактических смол,

мг/100

см

3

,

не более:

на месте производства 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

на месте потребления 10,0 10,0 10,0 10,0

Индукционный период на месте производства 600 1200 900 900 1200

бензина, мин, не менее

Массовая доля серы, % не более 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Цвет Желтый

Примечания.

1.

Для бензинов всех марок: испытание на медной пластинке выдерживают; содержание водорастворимых кислот и

щелочей, механических примесей и воды - отсутствие; плотность при 20 °С - не нормируется, определение обязательно.

2. Для городов и районов, а также предприятий, где Главным санитарным врачом запрещено применение этилированных

бензинов, предназначаются только неэтилированные.