Стурман В.И. Экологическое картографирование

Подождите немного. Документ загружается.

Для аэрогенных аномалий характерны следующие признаки:

поверхностный характер, относительно значительные размеры,

постепенность изменения элементного состава и концентраций. При

этом максимумы концентраций могут отстоять от источника на

расстояние до нескольких километров (от 10 до 40 высот в случае

высоких источников горячих выбросов [12]).

В составе аэрогенных аномалий обычно преобладают элемен-

ты,

отражающие специфику производства на предприятии —

источнике загрязнения (легирующие добавки вблизи предприя-

тий черной металлургии, профилирующие элементы вблизи пред-

приятий по производству и переработке цветных металлов, вана-

дий и никель в зонах воздействия тепловых электростанций).

На урбанизированных территориях, вне зависимости от производ-

ственной специализации, обычно наблюдаются повышенные кон-

центрации элементов, характерных для автотранспортного загряз-

нения и общераспространенных технофильных (свинец, цинк,

медь,

марганец).

Гидрогенные аномалии выделяются приуроченностью к поймам

рек, днищам оврагов и балок. Для них обычно свойственно значи-

тельное участие элементов, характерных для стоков гальваничес-

ких производств и очистных сооружений (серебро, никель, хром).

Агрогенные аномалии приурочиваются к сельскохозяйственным

землям. Для них характерно присутствие фосфора и элементов-

примесей, содержащихся в апатитах и фосфоритах (фтор, строн-

ций, иногда также мышьяк, свинец, цинк, редкоземельные) [34].

Вейстогенные аномалии отличаются резкими перепадами со-

става и концентраций. При их детальном изучении нередко удает-

ся выявить частицы — носители загрязнения.

Сопоставление карт загрязнения почв и снежного покрова по-

зволяет выявлять характер динамики аномалий. Различают анома-

лии: реликтовые (выявляются по почвам, но не обнаруживаются

по снегу), растущие (выявляются как по почвам, так и по снегу),

формирующиеся (выражены в снегу, но отсутствуют в почвах).

Эколого-геохимические параметры многообразны, сложны и

далеко не всегда поддаются однозначному объяснению. Анализ

эколого-геохимических карт должен не усложнять, а упрощать

понимание причин формирования территориальных различий в

уровнях загрязненности, указывать на пути решения существую-

щих проблем. Показатель эффективности эколого-геохимического

исследования — четкие и конкретные выводы о наличии (или от-

сутствии) и характере связи между загрязнением и определенны-

ми природными и техногенными факторами, с соответствующи-

ми практическими предложениями.

4.5.

Картографирование геолого-

геоморфологического загрязнения

Картографирование геолого-геоморфологического загрязнения

не

оформилось

как

самостоятельное научное направление

по

причине

сложности разграничения естественных, техногенно-преобразован-

ных

и

собственно техногенных процессов внешней

и

внутренней

лито-

и

геодинамики. Принято считать,

что, с

точки зрения прак-

тической направленности картографирования, характеристика

(а также прогноз) процессов

и их

результатов важнее анализа

их

происхождения. Однако очевидно,

что

переход

от

стратегии реаги-

рования

на

негативные последствия

к

стратегии

их

профилактики

невозможен

без

анализа причин

и

факторов.

Становлению картографирования геолого-геоморфологического

загрязнения препятствует

и

междисциплинарная разобщенность

практических работ

по

изучению процессов

на

поверхности

и в

недрах. Между

тем

очевидна

и

хорошо известна тесная связь

тех и

других, выражающаяся

в

явлениях геоморфогенной изостазии

и

тектонического предопределения геоэкологических ситуаций [109].

Однако внутреннее единство явления, выражающееся

в

тесной

взаимосвязанности

его

разнообразных проявлений,

не

исключает

его структурированности.

В

данном случае элементами структури-

рованности являются:

• лито-

и

геодинамические процессы

(с

дальнейшим много-

ступенчатым подразделением);

• вещественные результаты геодинамических процессов

(от-

ложения, жидкие

и

твердые включения, нарушения сплош-

ности пород);

• внешние влияния (последствия) геолого-геоморфологичес-

кого загрязнения. Ключевая проблема

в

картографировании

всех проявлений геолого-геоморфологического загрязне-

ния — выделение антропогенной составляющей.

4.5-1.

Картографирование геодинамических

процессов

Практические вопросы картографирования процессов совре-

менной геодинамики решаются

без их

подразделения

на

естествен-

ную

и

техногенную составляющие. Считают,

что

имеются доста-

точные основания сопоставлять основной период проявления

со-

временных процессов

с

временем научно-технической революции,

начавшейся еще в конце XIX в. (С. К. Горелов и Д. А. Тимофеев [43]).

Картографирование интенсивности и результатов развития про-

цессов может проводиться на основе специально разработанных

классификаций, показателей и способов изображения либо путем

показа состояний явлений в разные интервалы времени, т.е. на

качественном или количественном уровне изучения.

Качественное картографирование

включает выявление факта

протекания процесса, его локализацию и (иногда) балльную оцен-

ку интенсивности.

Процессы современной геодинамики затрагивают рельеф, по-

чвы, растительность, поверхностные и подземные воды; каждое

изменение геокомпонентов может рассматриваться как дешифро-

вочный признак. Поэтому выявление и локализация геодинами-

ческих процессов и их последствий наиболее эффективнее приме-

нения методов дистанционного зондирования в разных спектраль-

ных диапазонах. Дешифровочные признаки, представляющие собой

взаимосвязи между содержанием геодинамических процессов и их

внешними проявлениями в фотоизображениях, имеют локальный

или региональный характер распространения. Поэтому общепри-

нятая методика картографирования процессов геодинамики вклю-

чает выборочное полевое дешифрирование съемочных материалов

на ключевых участках в целях выявления дешифровочных призна-

ков и последующее сплошное дешифрирование в камеральных

условиях. Выявлению техногенной составляющей процессов, а также

характеристики их динамики способствует сопоставление разно-

временных снимков. Отдешифрированные контуры могут характе-

ризоваться наличием одного ведущего и ряда сопутствующих либо

двух и более равнозначных процессов.

Существует два возможных подхода к качественному картогра-

фированию геодинамических процессов:

• характеристика отдешифрированных контуров (перечень

процессов, выделение среди них ведущих, оценка интен-

сивности);

• прослеживание контуров проявления процессов, иногда с

выделением участков их наиболее активного протекания.

Первый подход отвечает задачам комплексных исследований,

второй предпочтительнее при выполнении специализированных

работ по изучению одного или нескольких процессов. При картог-

рафировании по контурам наиболее употребителен способ каче-

ственного фона; при прослеживании контуров проявления про-

цессов используются ареалы.

Количественное картографирование

может опираться на натур-

ные измерения проявлений процессов за определенные интер-

валы времени, проводимые при экспедиционных, стационарных

и полевых экспериментальных исследованиях.

Методы количественной характеристики геодинамических про-

цессов по техническому уровню применяемой аппаратуры подраз-

деляются на простые, средние и сложные', при этом первые числен-

но преобладают и наиболее применимы в исследованиях, наце-

ленных на территориально непрерывное картографирование. В очень

редких случаях предметом исследования становится комплекс

процессов, преобладающая же часть исследований посвящена эро-

зионно-аккумулятивным процессам в речных бассейнах. Характе-

ристиками их интенсивности служат:

• объем смытого материала (определяемый с помощью мето-

да шпилек при изучении плоскостного смыва, путем на-

блюдений за продвижением вершин оврагов и денудацион-

ных уступов);

• интенсивность транспорта наносов и растворенного веще-

ства (определяется через показатели твердого и/или ионно-

го стока, на основе регулярного опробования водотоков);

• объем и/или мощность новообразованных отложений (оп-

ределяется по накоплению илистых образований в прудах,

руслах, на поймах и в искусственных ямах — ловушках);

• остаточное содержание гумуса (определяется по результа-

там почвенных исследований).

Важнейшее условие сопоставимости результатов — нормиро-

вание их на интервалы времени с определением соответствующих

количественных характеристик, таких как модули твердого стока,

в т/км

2

в год.

При наличии больших объемов эмпирических данных о факторах

развития и интенсивности геодинамических процессов становится

возможным их прогнозирование. Так, получило распространение ис-

пользование уравнения почвенной эрозии, которое связывает ве-

личину смыва с единицы площади за единицу времени с рядом

климатических, геоморфологических, почвенных и хозяйственно-

агрономических характеристик. Имеются подобные уравнения для

характеристики дефляции. При создании прогнозных количествен-

ных карт геодинамических процессов вначале составляют серию

факторных карт, характеризующих распределение всех параметров

и эмпирических коэффициентов, а затем путем их наложения де-

лят территорию на выделы и рассчитывают для них количествен-

ные характеристики интенсивности процессов [75].

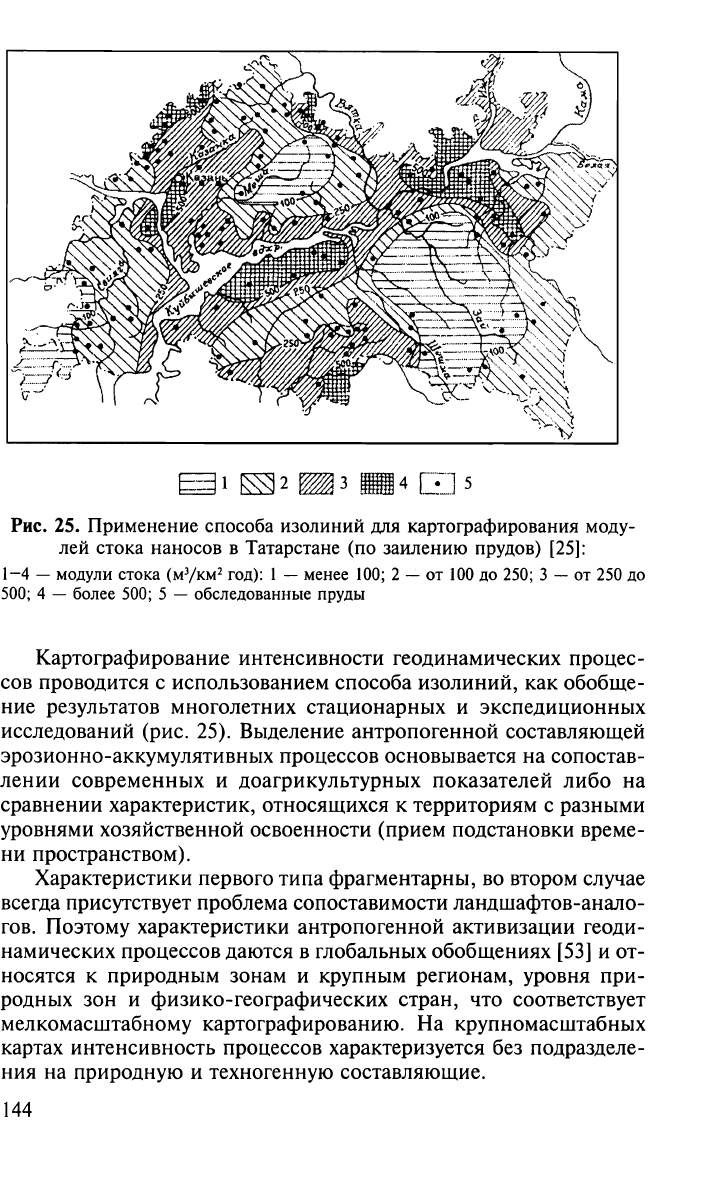

Рис.

25. Применение способа изолиний для картографирования моду-

лей стока наносов в Татарстане (по заилению прудов) [25]:

1-4 — модули стока (м

3

/км

2

год): 1 — менее 100; 2 — от 100 до 250; 3 — от 250 до

500; 4 — более 500; 5 — обследованные пруды

Картографирование интенсивности геодинамических процес-

сов проводится с использованием способа изолиний, как обобще-

ние результатов многолетних стационарных и экспедиционных

исследований (рис. 25). Выделение антропогенной составляющей

эрозионно-аккумулятивных процессов основывается на сопостав-

лении современных и доагрикультурных показателей либо на

сравнении характеристик, относящихся к территориям с разными

уровнями хозяйственной освоенности (прием подстановки време-

ни пространством).

Характеристики первого типа фрагментарны, во втором случае

всегда присутствует проблема сопоставимости ландшафтов-анало-

гов.

Поэтому характеристики антропогенной активизации геоди-

намических процессов даются в глобальных обобщениях [53] и от-

носятся к природным зонам и крупным регионам, уровня при-

родных зон и физико-географических стран, что соответствует

мелкомасштабному картографированию. На крупномасштабных

картах интенсивность процессов характеризуется без подразделе-

ния на природную и техногенную составляющие.

4.5.2.

Картографирование техногенных

и техногенно-измененных отложений

и форм рельефа

Выявление

и

картографирование последствий техногенных воз-

действий

на

геологическую среду

—

составная часть крупномас-

штабных геолого-экологических исследований. Методика

их

про-

ведения

[155]

предусматривает показ следующих подразделений

техногенных отложений:

• техногенно-измененные (находящиеся

в

зонах влияния транс-

портных сооружений

и

коммуникаций, гидротехнических со-

оружений, отвалов, инженерно-строительных сооружений,

горнодобывающих предприятий, водозаборов

и

водопонижа-

ющих скважин, сельскохозяйственных угодий, коммуналь-

но-складских территорий, селитебных систем, свалок);

• техногенно-переотложенные (намывные

и

насыпные грун-

ты гидротехнических, транспортных

и

промышленных

со-

оружений, селитебных систем, отвалы горнодобывающих

предприятий);

• техногенно-образованные (отвалы теплоэнергетических,

ме-

таллургических

и

химических предприятий, свалки промыш-

ленных

и

строительных отходов).

Выделение техногенно-переотложенных

и

техногенно-образован-

ных пород ввиду

их

малого возраста

и

специфического состава

не

вызывает затруднений как при наземных маршрутных наблюдениях,

так

и при

дешифрировании аэро-

и

космофотоснимков

с

достаточ-

ным разрешением. Вопрос

о

картографировании техногенно-изме-

ненных пород требует дополнительных исследований, нацеленных

на достижение большой определенности. Отдельные виды измене-

ний (водопонижение, загрязнение фунтов) имеют четкие критерии

выделения, другие влияния (сельскохозяйственной деятельности)

менее однозначны. Различают необратимые (загрязнение металла-

ми)

и

обратимые (изменения уровней фунтовых вод) влияния.

Вы-

явление зафязнения фунтов

в

зонах влияния предприятий

и

ком-

муникаций является самостоятельной задачей, которая решается

в

рамках методики эколого-геохимической съемки (см. раздел

4.4.2).

Картографирование антропогенных изменений геологической

среды было

бы

неполным

без

адекватного отображения искусст-

венных сооружений

(по

выражению Л.

Л.

Розанова

[126]

— релье-

фоидов),

а

также покрытий (асфальта

и

т.п.).

То и

другое включа-

ется

в

естественные круговороты

и

оказывает заметные воздей-

ствия

на

перераспределение воздушных потоков

в

приземном слое,

10-9532

соотношение между подземным и поверхностным стоками, гео-

динамические процессы.

Новейшие версии методик расчета рассеяния атмосферных за-

грязнений предусматривают учет влияния застройки. Для рельефо-

идов важнейшими характеристиками, подлежащими картографи-

рованию, оказываются: высотность, материал постройки и про-

ницаемость (сплошность). Техногенные отложения и формы рельефа

обычно изображаются способом ареалов или (при повсеместном

распространении и территориально-дифференцированном харак-

тере) способом качественного фона. Количественная характерис-

тика изменений пород передается способом изолиний.

4.53. Картографирование последствий

геолого-геоморфологического загрязнения

Отображение последствий техногенных изменений геологичес-

кой среды в значительной степени обособлено от других направ-

лений экологического картографирования. Причины этого заклю-

чаются в многообразии последствий и сложности интеграции их

оценок с другими показателями. Среди прикладных работ преоб-

ладает оценка риска возникновения техногенно спровоцирован-

ных и техногенных аварий и катастроф с человеческими жертвами

или нарушениями функционирования геотехнических систем.

Оценка риска техногенно спровоцированных катастроф — это

часть более общей задачи географической оценки состояния террито-

рий. Первая составляющая оценки риска

—

выделение потенциально

неустойчивых состояний геосистем, что на практике осуществляет-

ся на интуитивном уровне [117], путем визуального анализа топо-

графических, инженерно-геологических или геоморфологических

карт и учета информации о прошлых событиях на данной и анало-

гичных территориях. Это означает разработку перечней чрезвычай-

ных ситуаций (землетрясение, извержение вулкана, цунами, наводне-

ние,

обвал, карстовый провал, смерч и т.д.), возможных в пределах

рассматриваемых территориальных единиц, с оценкой вероятности

их возникновения в терминах лингвистических переменных типа

«много», «средне», «мало» [22] и составлением способом качествен-

ного фона соответствующих оценочных карт. Территориальные едини-

цы выделяются преимущественно по геоморфологическому признаку (пой-

мы,

террасы, склоны различных уровней крутизны и т.д.).

Вторая составляющая оценка риска — анализ мест размещения

потенциально опасных объектов (атомные электростанции, места

производства и хранения опасных веществ, трубопроводы и др.),

с оценкой вероятности возникновения перечисленных выше и иных

Условные обозначения

Стратиграфо-генетические и геоморфологичес-

кие комплексы

Элювиально-делювиальные отложения

— на поверхностях выравнивания

— на водораздельных останцовых холмах

— на эрозионно-денудационных склонах

Аккумулятивные поверхности делювиально-

солифлюкционных шлейфов

Аккумулятивные поверхности речной террасы

позднечетвертичного возраста

Делювиальные склоны позднечетвертичного

современного возраста

Пролювиально-аллювиальные поверхности

днищ оврагов и балок

Поверхности современных пойм

Прочие

Перегибы, приводящие к увеличению уклона

Перегибы, приводящие к значительному

увеличению уклона

Нефтепроводы

Скважины и их номера

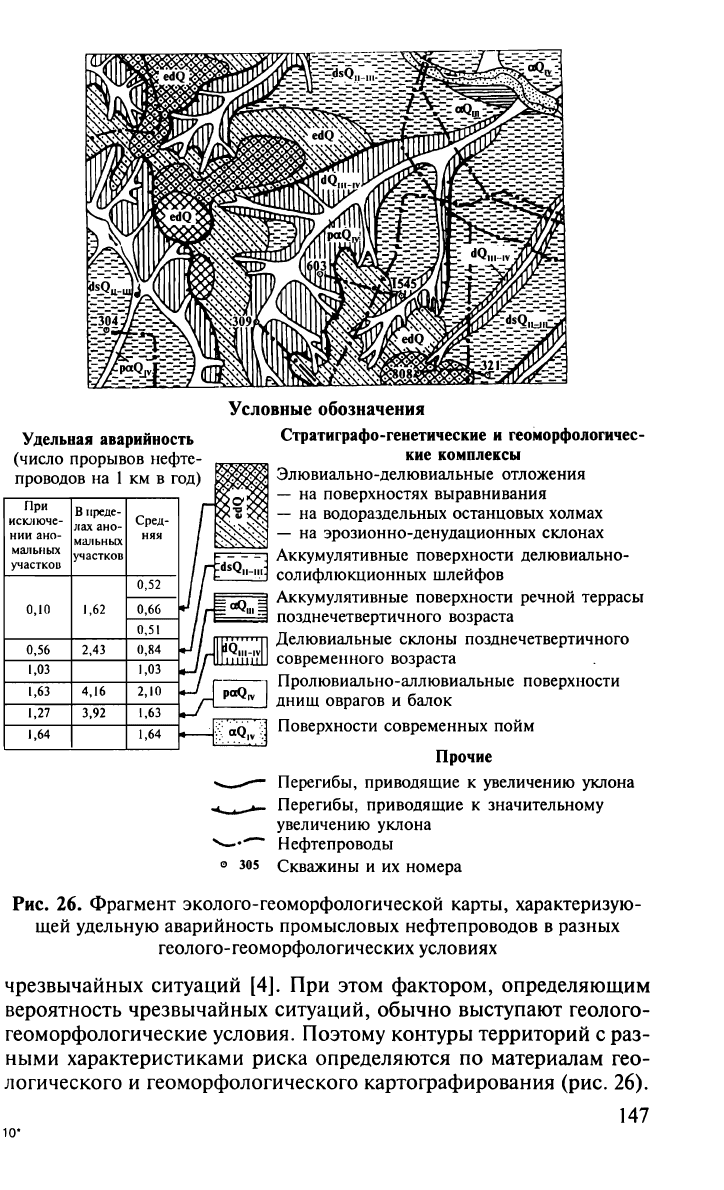

Рис.

26. Фрагмент эколого-геоморфологической карты, характеризую-

щей удельную аварийность промысловых нефтепроводов в разных

геолого-геоморфологических условиях

чрезвычайных ситуаций [4]. При этом фактором, определяющим

вероятность чрезвычайных ситуаций, обычно выступают геолого-

геоморфологические условия. Поэтому контуры территорий с раз-

ными характеристиками риска определяются по материалам гео-

логического и геоморфологического картографирования (рис. 26).

Удельная аварийность

(число прорывов нефте-

проводов на 1 км в год)

При

исключе-

нии ано-

мальных

участков

В преде-

лах ано-

мальных

участков

Сред-

няя

0,10

1,62

0,52

0,10

1,62 0,66

0,10

1,62

0,51

0,56

2,43

0,84

1,03

1,03

1,63 4,16

2,10

1,27

3,92

1,63

1,64

1,64

о 305

При наличии достаточно длительных рядов наблюдений или

исторических данных вероятность аварийных ситуаций той или иной

степени тяжести оценивается количественно, как число возмож-

ных ситуаций в год или как обратная величина — возможность

чрезвычайной ситуации один раз за определенный ряд лет [82].

Сочетание природных и техногенных составляющих возможных

катастроф позволяет оценить эколого-географическое положение

конкретных объектов и экологический риск для соответствующих

территорий.

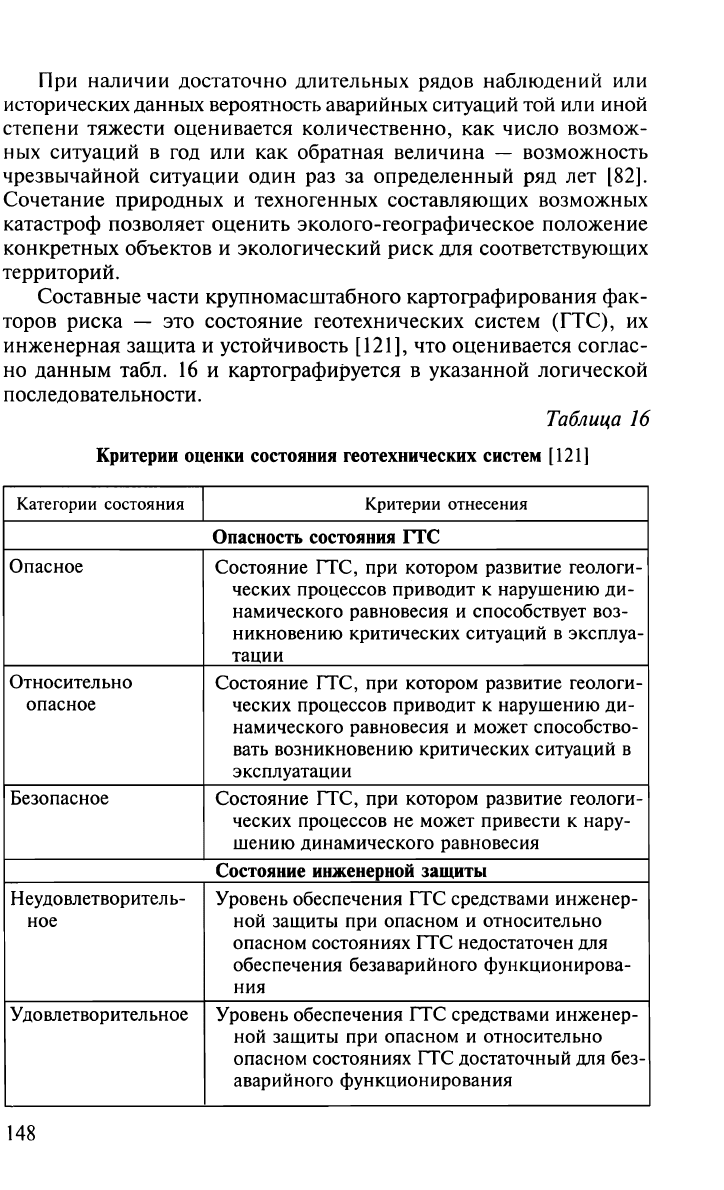

Составные части крупномасштабного картографирования фак-

торов риска — это состояние геотехнических систем (ГТС), их

инженерная защита и устойчивость [121], что оценивается соглас-

но данным табл. 16 и картографируется в указанной логической

последовательности.

Таблица 16

Критерии оценки состояния геотехнических систем [121]

Категории состояния Критерии отнесения

Опасность состояния ГТС

Опасное

Состояние ГТС, при котором развитие геологи-

ческих процессов приводит к нарушению ди-

намического равновесия и способствует воз-

никновению критических ситуаций в эксплуа-

тации

Относительно

опасное

Состояние ГТС, при котором развитие геологи-

ческих процессов приводит к нарушению ди-

намического равновесия и может способство-

вать возникновению критических ситуаций в

эксплуатации

Безопасное

Состояние ГТС, при котором развитие геологи-

ческих процессов не может привести к нару-

шению динамического равновесия

Состояние инженерной защиты

Неудовлетворитель-

ное

Уровень обеспечения ГТС средствами инженер-

ной защиты при опасном и относительно

опасном состояниях ГТС недостаточен для

обеспечения безаварийного функционирова-

ния

Удовлетворительное

Уровень обеспечения ГТС средствами инженер-

ной защиты при опасном и относительно

опасном состояниях ГТС достаточный для без-

аварийного функционирования

4.6.

Биоэкологические

аспекты

картографирования

Биота может картографироваться

в

аспектах естественного

(ре-

ального

или

реконструированного) существования

и его

внешних

условий либо

в

аспектах содержания

и

последствий антропоген-

ных воздействий и/или собственного влияния

на

человека.

В

роли

основного, ведущего компонента биоты выступает растительный

покров;

ему при

экологическом картографировании традиционно

уделяется первостепенное внимание [150].

Подход

к его

картографированию может быть различен: ото-

бражение состояния растительности, подверженной антропогенно-

му воздействию, может выступать

как

цель либо

как

средство кар-

тографирования.

В

первом случае (собственно биоэкологическое кар-

тографирование)

в

центре внимания оказываются доминантные

и

субдоминантные виды, группировки

в

целом, редкие виды, явля-

ющиеся предметом охраны,

а

также условия

их

существования.

Во

втором случае (биоиндикационное картографирование) изучаются

виды, имеющие индикационное значение,

вне

зависимости

от их

роли

в

ассоциациях. Влияние условий существования исследовате-

ли стремятся снивелировать путем подбора равноценных.

В

обоих

случаях источник информации

—

дистанционные, картографичес-

кие

или

полевые исследования биоты,

и

указанные разновиднос-

ти картографирования

при

практической реализации тесно пере-

плетаются между собой. Составная часть биоэкологических про-

блем

—

изучение влияния (главным образом негативного) биоты

на человека,

что

входит

в

задачи медико-географического картогра-

фирования.

4.6.1.

Биоэкологическое картографирование

Основы теории

и

методики биоэкологического картографиро-

вания разработаны В.

Б.

Сочавой [150]

и его

научной школой. В рам-

ках этого научного направления картографирование осуществля-

ется

на

основе качественных оценок растительных сообществ, под-

разделяемых

на

абсолютно коренные, практически коренные, условно

коренные, длительно-производные

и

кратковременно-производные.

Коренные типы лесов различаются

в

зависимости

от

породно-

го состава (рис.

27).

Источники данной информации — материалы

дистанционного зондирования

в

сочетании

с

полевыми исследо-

ваниями

на

ключевых участках

при

мелкомасштабном картогра-

фировании, маршрутные наблюдения

при

крупномасштабных

ис-