Смирнов В.И. Рудные месторождения СССР. Том 3

Подождите немного. Документ загружается.

Минерализованные зоны Комсомольского района. М., «Наука», 1967. 116 с. Авт.:

Е# А. Радкевич, А. М. Кокорин, П. Г. Коростелев и др.

Оловорудные месторождения Малого Хингана. — «Труды ВСЕГЕИ. Нов. серия»,

1959,

т. 27. 344 с. Авт.: Г. В. Ициксон, Д. В. Рундквист, И. Г. Павлова и др.

Радкевич Е. А. Формации месторождений олова и вольфрама и условия их образова-

ния.

— В кн.: Рудные провинции и генетические типы месторождений олова и вольфрама.

Новосибирск, «Наука», 1975, с. 3—16.

Смирнов В. И. Систематика рудных месторождений для поисковых целей. — В кн.:

Вопросы геологии Азии. Т. 2. М., Изд-во АН СССР, 1955, с. 135—145.

Смирнов С. С. Некоторые замечания о сульфидно-касситеритовых месторождениях. —

«Изв.

АН СССР. Сер. геол.», 1937, № 5, с. 853—862.

Хазов Р. Д. Новое проявление оловянного оруденения в Северном Приладожье (Ки-

тельское месторождение). — «Советская геология», 1967, № 8, с. 119—125.

Этыкинское оловорудное месторождение Восточного Забайкалья. М., Изд-во АН СССР,

1963.

120 с. (ИРЕМ. Труды. Вып. 100). Авт.: О. Д. Левицкий, В. В. Аристов, Р. М. Констан-

тинов, Е. А. Станкеев.

10*

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАНТАЛА И НИОБИЯ

ГРУППИРОВКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В природе тантал и ниобий всегда встречаются совместно, но вследствие более

широкого распространения ниобия в земной коре он обычно превалирует над

танталом, и концентрации его в месторождениях бывают, как правило, на по-

рядок выше.

Все тантало-ниобиевые месторождения могут быть разделены по соотно-

шению в них тантала и ниобия на три группы (Гинзбург, 1962).

Собственно танталовые месторождения, из руд кото-

рых рентабельно извлекать тантал без учета стоимости заключенного в них

ниобия. К этой группе относятся месторождения, связанные с редкометаль-

ными гранитами и пегматитами, а также с гатчеттолитовыми карбонатитами.

В их рудах отношение пятиокисей Та и Nb изменяется от 3 : 1—1 : 1 до 1 : 5.

Концентраты содержат соответственно от 5—8 до 60—65% Та

2

0

5

. Главнейшие

рудные минералы этих месторождений — колумбит-танталит, танталит, манга-

нотанталит, иксиолит, воджинит (оловотанталит), микролит, гатчеттолит,

стрюверит (танталовый рутил) и др.

Тантало-ниобиевые месторождения, в рудах которых

ниобий хотя и превалирует над танталом, но последний технологически и эко-

номически еще целесообразно извлекать наряду с ниобием. К этой группе

принадлежат месторождения, связанные с субщелочными гранитоидами, зонами

приразломных щелочных метасоматитов и расслоенными плутонами агпаито-

вых нефелиновых сиенитов; в их рудах отношение пятиокисей тантала и ниобия

составляет 1 : 5—1 : 20, а концентраты содержат от 0,5 до 5% Та

2

О

б

. Основ-

ными рудными минералами являются колумбит, танталсодержащий редко-

земельный пирохлор или плюмбопирохлор, лопарит.

Собственно ниобиевые месторождения, в рудах

которых ниобий настолько доминирует над танталом (отношение пятиокисей Та

и Nb менее 1 : 20), что извлекать из них тантал становится нецелесообразным.

Такие руды почти всегда имеют пирохлоровый состав, а месторождения свя-

заны с карбонатитами и отчасти с альбититами нефелиновых сиенитов.

Помимо собственно танталовых и тантало-ниобиевых месторождений

тантал может быть извлечен попутно из руд некоторых типов оловянных и воль-

фрамовых месторождений (грейзеновой и касситерит-кварцевой формаций, см.

раздел «Месторождения олова»). В мировой экономике важную роль играет

производство тантала из шлаков оловоплавильных заводов, получаемых в боль-

шом количестве при выплавке чернового олова из касситеритовых и колум-

бит-касситеритовых концентратов россыпных месторождений республики Заир,

Нигерии, а в последние годы — также Таиланда и Малайзии.

Промышленные концентрации тантала и ниобия выявлены во многих

генетических группах эндогенных месторождений, связанных с различными по

составу интрузивными комплексами кислого и щелочного ряда, располага-

ющихся в разных типах структур земной коры (Кузьменко, Еськова, 1968;

Гинзбург, Апельцин, 1970).

292

При этом наблюдаются следующие закономерности.

1.

Месторождения тантала и ниобия могут быть приурочены к гранитам,

субщелочным и щелочным гранитоидам (граносиенитам, кварцевым сиенитам,

щелочным гранитам), щелочным и нефелиновым сиенитам гранитоидного ряда,

а также к дифференциатам габброидно-щелочных и ультраосновных-щелочных

комплексов. Кроме того, некоторые месторождения вообще не обнаруживают

какой-либо генетической связи с интрузивными породами, но приурочены

к региональным глубинным разломам и сопряжены с метасоматическими про-

цессами, протекающими вдоль этих разломов.

2.

Месторождения, связанные с гранитными интрузивными комплексами

палингенного типа, характеризуются отношением в них Та : Nb = 5 : 1—1 : 2,

т. е. являются собственно танталовыми. Геохимически они отличаются резко

повышенными содержаниями F, Li, Rb, Cs, Sn, Be, иногда W.

Месторождения, ассоциированные с субщелочными и щелочными гранито-

идами, всегда характеризуются отношением Та: Nb = 1 : 8—1 : 12 (в среднем

1 : 10), т. е. являются комплексными, тантало-ниобиевыми. Они содержат

в повышенных количествах наряду с Nb и Та также F, Zr, TR

Ge

, TR

Y

, U, Th,

Li,

Be, Mo, в меньшей степени W, иногда Sn. Таковы же особенности место-

рождений, приуроченных к зонам щелочного метасоматоза.

Месторождения, обнаруживающие связь с массивами щелочных и нефели-

новых сиенитов, обычно являются существенно ниобиевыми. В них отношение

Та : Nb = 1 : 50— 1 : 250. Ниобиевое оруденение постоянно сопровождается

Zr, TRcet Th, иногда также Ti, U, Mo. Исключением являются лопаритовые

месторождения, появляющиеся в связи с массивами агпаитовых нефелиновых

сиенитов, в них отношение Та

2

0

5

: Nb

2

0

5

= I : 14.

Месторождения, связанные с габброидно-щелочными и ультраосновными-

щелочными породами и карбонатитами, характеризуются появлением как,тан-

тало-ниобиевых, так и чисто ниобиевых руд, обычно сопровождаемых повышен-

ными концентрациями Ti, Zr, P, TR

Ge

, Th, U, Mo, Fe, Sr, Ba.

3.

На древних щитах и платформах, в шовных прогибах — протогеосин-

клиналях, или геосинклинальных трогах, так же как в подвижных фанерозой-

ских складчатых областях и зонах резонансной активизации, в связи с кислыми

гранитными магмами в посторогенный период возникают преимущественно

танталовые месторождения, представленные пегматитами и редкометальными

гранитами. В зонах автономной активизации консолидированных складчатых

структур формируются тантало-ниобиевые месторождения, приуроченные к суб-

щелочным гранитоидам или приразломным зонам щелочного метасоматоза.

Наконец, для зон активизации древних платформ и срединных массивов харак-

терны главным образом ниобиевые (реже тантало-ниобиевые) месторождения,

связанные с габброидно-щелочными и ультраосновными-щелочными ком-

плексами.

Той же самой закономерности подчиняются и весьма редкие плутоны

миаскитовых нефелиновых сиенитов с чисто пирохлоровой минерализацией,

генетически связанные с магмами гранитоидного ряда, которые возникают

в особых условиях на заключительных этапах формирования складчатых

областей в пределах их активизированных срединных массивов.

Рудные минералы месторождений тантала и ниобия в экзогенных условиях

устойчивы; вследствие своей значительной плотности они накапливаются

в корах выветривания и россыпях. Поэтому наряду с эндогенными месторожде-

ниями значительную роль в мировой экономике тантала и ниобия играют и экзо-

генные месторождения, в частности россыпи.

293

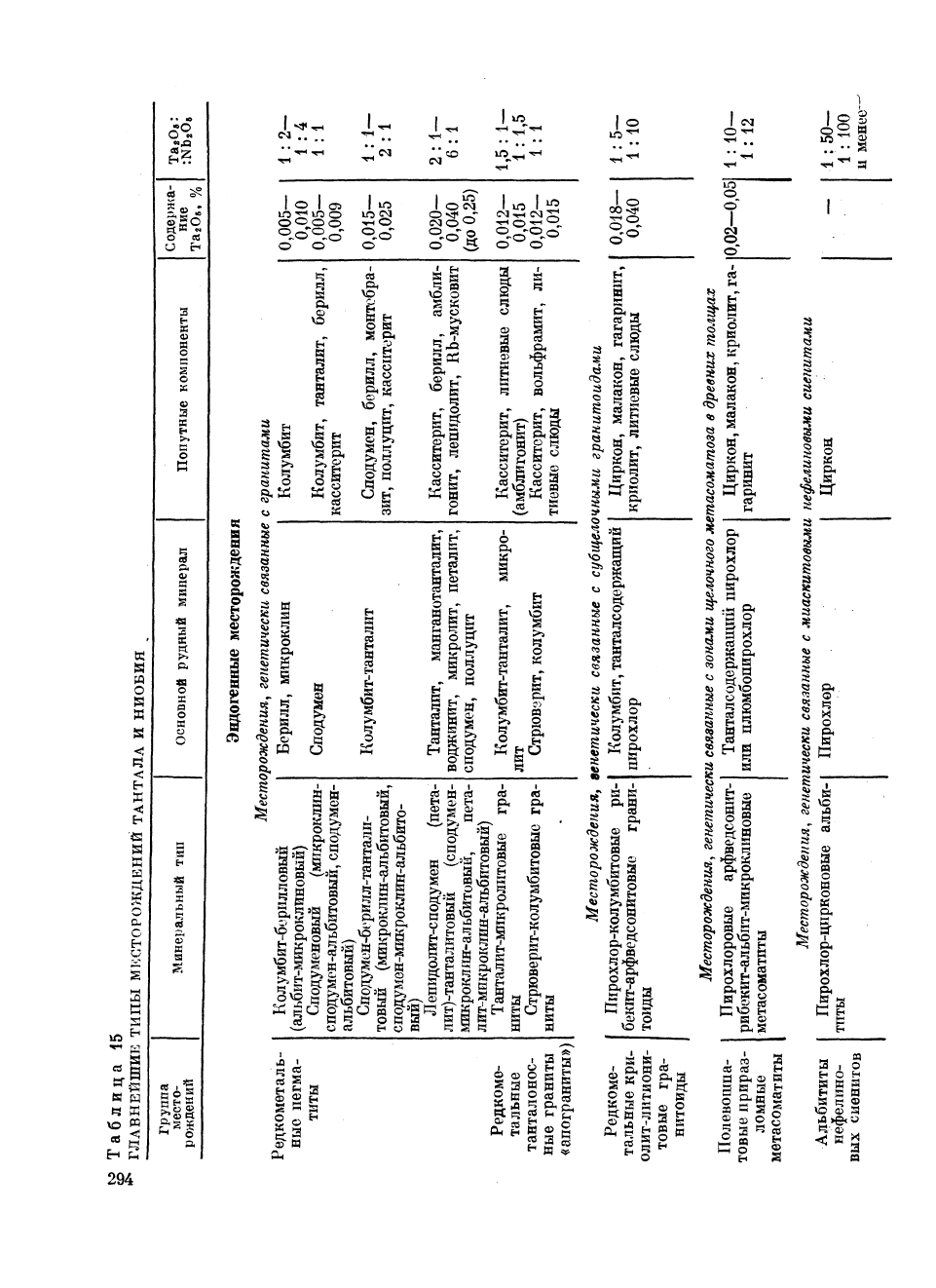

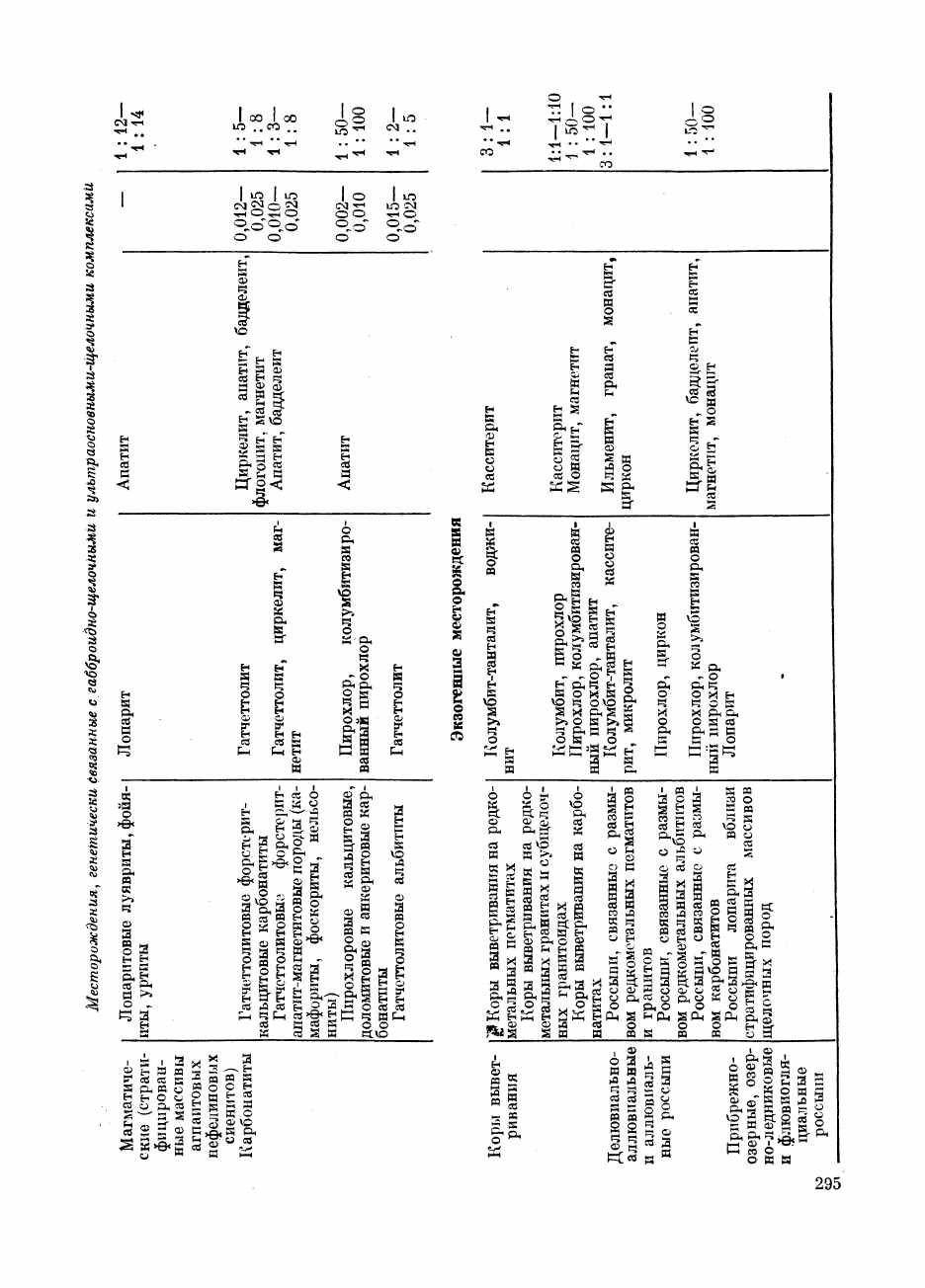

В основу группировки главнейших тантало-ниобиевых месторождений

СССР (Гинзбург и др., 1970) положено, с одной стороны, разделение их на гене-

тические группы, принятые В. Смирновым, а с другой — связь с различными

интрузивными комплексами (табл. 15). В пределах групп месторождений выде-

лены отдельные минеральные типы

х

.

РЕДКОМЕТАЛЬНЫЕ ПЕГМАТИТЫ

Редкометальные гранитные пегматиты являются основным сырьевым источни-

ком тантала в мире; в них достигаются максимальные концентрации тантала,

известные в природе, и появляются существенно танталовые минералы, в кото-

рых тантал резко превалирует над ниобием. Отдельные типы пегматитов харак-

теризуются большим разнообразием танталовой минерализации; наряду с тан-

талитом и микролитом в них могут приобретать промышленное значение скоп-

ления оловосодержащих танталатов (воджинит, иксиолит), манганотанталита,

бисмутотанталита (угандита), тапиолита и других минералов, присущих исклю-

чительно пегматитам.

Все танталсодержащие пегматиты относятся к натро-литиевому типу пегма-

титов по классификации А. Ферсмана. Фактически натро-литиевые пегматиты

представляют собой особую пегматитовую формацию, объединяющую группу

минеральных типов, несколько различающихся по вещественному составу

и содержанию в них тантала. В этой формации редкометальных (натро-литие-

вых) пегматитов целесообразно выделять следующие минеральные типы.

Колумбит-берилловые (альбит-микроклиновые) пегматиты,

в которых литиевые минералы практически отсутствуют. Главные рудные

минералы — берилл и отчасти колумбит-танталит; важную роль как электро-

керамическое сырье играет также блоковый микроклин. Тантал в них нередко

является попутным компонентом при разработке месторождений на берилл.

Содержание Та

2

0

5

не выше 0,010%, а в получаемых концентратах не более

20—25%.

Отношение пятиокисей Та и Nb = 1 : 2—1 : 4. Запасы пятиокиси

тантала в отдельных месторождениях исчисляются несколькими сотнями тонн,

редко до 1000 т.

Сподуменовые (микроклин-сподумен-альбитовые, сподумен-ал

ь-

битовые) пегматиты содержат обычно 0,005—0,009% Та

2

0

5

при отношении

пятиокисей Та и Nb, близком к 1 : 1. Это ведущий тип литиевых месторожде-

ний, характеристика их дана в разделе «Месторождения лития». Тантал в них

присутствует в основном в форме колумбит-танталита, извлекаемого попутно

со сподуменом. Поскольку масштабы месторождений весьма значительны, то

и запасы заключенной в них пятиокиси тантала могут измеряться несколькими

тысячами тонн. Однако получение тантала из таких пегматитов рентабельно

только при условии разработки месторождений на литий.

Сподумен-берилл-танталитовые (микроклин-альбитовые,

сподумен-микроклин-альбитовые) пегматиты содержат до 0,015—0,025% Та

2

0

5

;

запасы исчисляются многими сотнями или первыми тысячами тонн (до 5—

8 тыс. т). Тантал становится ведущим компонентом, при этом отношение пяти-

окисей Та и Nb обычно близко к 1 : 1, но в отдельных случаях достигает 2:1.

Главными рудными минералами являются колумбит-танталит, отчасти танта-

1

Выполненное в соответствии с этой группировкой месторождений описание главней-

ших типов руд и рудных минералов тантала и ниобия (а также лития, цезия и бериллия)

дано в специальном атласе (Атлас минералов . . ., 1977), где приведены и их наглядные

цветные изображения.

296

лит и танталсодержащий касситерит; реже появляется микролит. Попутно

извлекаются щелочной берилл, сподумен, амблигонит-монтебразит, редко

поллуцит, лепидолит. Танталовые концентраты содержат до 35—40% Та

2

О

б

.

Лепидолит-сподумен (петалит)-танталитовые

(сподумен-микроклин-альбитовые или петалит-микроклин-альбитовые) пегма-

титы характеризуются присутствием сподумена и (или) петалита. Последний

часто изменен и превращен в агрегат сподумена и кварца, в ряде месторожде-

ний замещен тонкозернистым фарфоровидным агрегатом альбита, микроклина

и кварца. Иногда появляются блоки эвкриптита и поллуцита. Обычно интен-

сивно развит лепидолитовый замещающий комплекс, представленный ассоциа-

цией лепидолита, амблигонита, воробьевита, иногда топаза, цветных и поли-

хромных турмалинов. Наряду с лепидолитом встречаются розовые и зелено-

ватые, богатые рубидием мусковиты. Наиболее богатые месторождения тантала

содержат 0,02—0,04% Та

2

О

б

, в отдельных зонах (Берник-Лейк, Канада) до

0,20—0,25% при тантало-ниобиевом отношении от 2 : 1 до 6 : 1. Концентраты

содержат не менее 50% Та

2

0

5

. Пегматиты отличаются большим разнообразием

танталовых минералов. Запасы пятиокиси тантала составляют от первых тысяч

тонн до (редко) 10—15 тыс. т. Тантал является большей частью основным полез-

ным компонентом, а литий, рубидий, бериллий, олово — попутными. Между

сподумен-берилл-танталитовыми и сподумен(петалит)-лепидолит-танталитовыми

пегматитами существуют переходные разности.

Пегматиты, в которых тантал является основным полезным компонентом,

характеризуются следующими особенностями.

1.

Геологические условия их нахождения аналогичны сподуменовым пегма-

титам, с которыми они нередко встречаются в пределах единых пегматитовых

полей (см. разделы «Месторождения лития» и «Месторождения цезия»). Наибо-

лее крупные в мире танталовые пегматитовые месторождения нижне- и средне-

протерозойские, локализуются они в пределах геосинклинальных трогов на

древних щитах и платформах, причем пегматиты приурочены чаще всего

к метаморфизованным основным породам, представленным ортоамфиболи-

тами.

2.

Главными породообразующими минералами в них являются микроклин

и альбит, в отдельных участках сподумен или петалит. Последний часто нацело

превращен в агрегат сподумена и кварца. Пегматиты интенсивно альбитизиро-

ваны, от выделений микроклина в них нередко сохраняются лишь отдельные

реликты; петалит замещен альбитом и кварцем, а сподумен — альбитом и му-

сковитом (циматолитом).

Литиевые минералы представлены помимо сподумена или петалита также

монтебразитом, эвкриптитом, трифилином — литиофилитом, лепидолитом.

Они распространены локально, преимущественно в раздувах, апикальных

частях и зонах висячего эндоконтакта жил; в этих же участках пегматиты

бывают интенсивно грейзенизированы.

3.

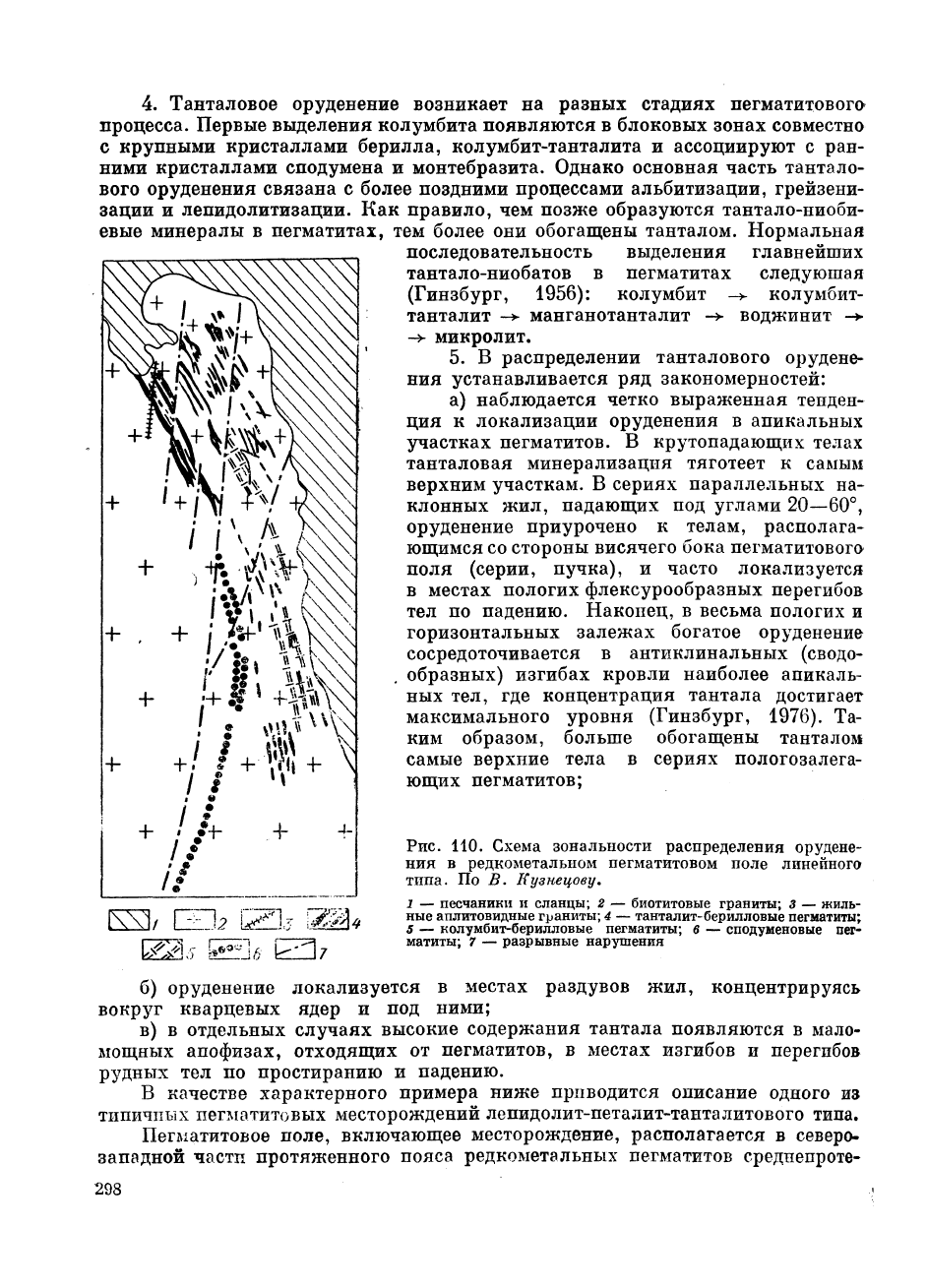

В пределах пегматитовых полей наблюдается определенная зональ-

ность. Сподуменовые пегматиты по простиранию иногда переходят в сподумен-

берилл-танталитовые (рис. 110), с глубиной танталоносные пегматиты сме-

няются литиевыми. В частности, в сериях пологозалегающих пегматитов верх-

ние тела бывают резко обогащены танталом, а в нижних содержание тантала

и величина тантало-ниобиевого отношения падают, но возрастает содержание

лития. Последний начинает играть роль ведущего компонента, тантал же ста-

новится попутным. Еще ниже (со стороны лежачего бока таких полей) могут

лоявляться слабо альбитизированные, практически безрудные пегматиты.

297

4.

Танталовое оруденение возникает

на

разных стадиях пегматитового

процесса. Первые выделения колумбита появляются

в

блоковых зонах совместно

с крупными кристаллами берилла, колумбит-танталита

и

ассоциируют

с

ран-

ними кристаллами сподумена

и

монтебразита. Однако основная часть тантало-

вого оруденения связана

с

более поздними процессами альбитизации, грейзени-

зации

и

лепидолитизации.

Как

правило,

чем

позже образуются тантал о-ниоби-

евые минералы

в

пегматитах,

тем

более

они

обогащены танталом. Нормальная

последовательность выделения главнейших

тантало-ниобатов

в

пегматитах следующая

(Гинзбург, 1956): колумбит

->-

колумбит-

танталит

->

манганотанталит

->

воджинит

-•

-+ микролит.

5.

В

распределении танталового орудене-

ния устанавливается

ряд

закономерностей:

а) наблюдается четко выраженная тенден-

ция

к

локализации оруденения

в

апикальных

участках пегматитов.

В

крутопадающих телах

танталовая минерализация тяготеет

к

самым

верхним участкам.

В

сериях параллельных

на-

клонных

жил,

падающих

под

углами 20—60°,

оруденение приурочено

к

телам, располага-

ющимся со стороны висячего бока пегматитового

поля (серии, пучка),

и

часто локализуется

в местах пологих флексурообразных перегибов

тел

по

падению. Наконец,

в

весьма пологих

и

горизонтальных залежах богатое оруденение

сосредоточивается

в

антиклинальных (сводо-

образных) изгибах кровли наиболее апикаль-

ных

тел, где

концентрация тантала достигает

максимального уровня (Гинзбург, 1976).

Та-

ким образом, больше обогащены танталом

самые верхние тела

в

сериях пологозалега-

ющих пегматитов;

Рис.

110. Схема зональности распределения орудене-

ния в редкометалыюм пегматитовом поле линейного

типа.

По В.

Кузнецову.

1

—

песчаники

и

сланцы;

2 —

биотитовые граниты;

3

— жиль-

ные аплитовидные граниты; 4 — танталит-берилловые пегматиты;

5

—

колумбит-берилловые пегматиты;

6 —

сподуменовые пег-

матиты;

7 —

разрывные нарушения

б) оруденение локализуется

в

местах раздувов

жил,

концентрируясь

вокруг кварцевых ядер

и под

ними;

в)

в

отдельных случаях высокие содержания тантала появляются

в

мало-

мощных апофизах, отходящих

от

пегматитов,

в

местах изгибов

и

перегибов

рудных

тел по

простиранию

и

падению.

В качестве характерного примера ниже приводится описание одного

из

типичных пегматитовых месторождений лепидолит-петалит-танталитового типа.

Пегматитовое поле, включающее месторождение, располагается

в

северо-

западной частп протяженного пояса редкометальных пегматитов среднепроте-

298

розойского возраста (1750—1800 млн. лет, по данным калий-аргонового метода);

пояс приурочен к крупной линейной структуре типа геосинклинального трога

на окраине платформы. Терригенно-эффузивные породы, выполняющие этот

трог, прорваны гранитоидами двухфазного магматического комплекса того же

возраста. Само пегматитовое поле протягивается на многие километры при

ширине 1—3 км. Месторождение находится в центральной части поля. Пегма-

титы залегают в массивных ортоплагиоамфиболитах, представляющих собой

метаморфизованные эффузивы спилито-диабазовой формации и отчасти их

туфы, прорванные субвулканическими телами (экструзиями) диабазового

и габбро-диабазового состава. Среди амфиболитов появляются отдельные круто-

падающие тела более кислых субвулканических пород — метафельзитов,

самое крупное из которых имеет мощность от 150 до 500 м. Эти секущие тела

имеют дайкообразный характер. Породы участка метаморфизованы в условиях

начала амфиболитовой фации.

Массив амфиболитов выполняет мульду синклинальной структуры типа

вулканической кальдеры, маркированной выходами подстилающих сланцева-

тых амфиболитов. Между сланцеватыми и массивными амфиболитами наблю-

даются плавные переходы. Массивные амфиболиты перекрываются пачкой

двуслюдяных и андалузит-слюдистых сланцев, многочисленные останцы кото-

рых сохранились в северо-западной части поля. От приподнятого южного

тектонического блока, вмещающего месторождение, северный блок отделен

северо-восточным разрывным нарушением, трассированным речной долиной.

Ось синклинальной складки в пределах южного блока имеет северо-западное

простирание, вблизи поперечного разлома она претерпевает изгиб и в север-

ном блоке приобретает субмеридиональную ориентировку. Западное крыло

складки наклонено к востоку (Z53—65°), восточное несколько круче (Z65—

70°) падает на юго-запад. Оно сохранилось лишь частично, так как его место

занято крупным гранитоидным плутоном первой фазы магматического ком-

плекса, сложенным роговообманково-биотитовыми гранитоидами повышенной

основности. Участок поля, охватывающий основную часть месторождения,

располагается к югу от поперечного (северо-восточного) разлома и заключен

между ним и двумя сопряженными северо-западными нарушениями.

На севере пегматитовые тела выклиниваются на расстоянии 0,8—1,0 км

от контакта гранитоидного плутона, причем по, мере приближения к нему

постепенно уменьшается и число пегматитовых тел. Северной границей место-

рождения следует считать субширотное тело метафельзитов, играющее роль

своего рода «барьерной структуры»: большинство пегматитов располагается

среди амфиболитов южнее этого тела, со стороны его лежачего бока.

Все крупные разрывные нарушения имеют допегматитовый возраст и не

смещают границ пегматитового поля. Тела пегматитов претерпевают ступен-

чатые вертикальные смещения по системе более мелких разрывов северо-за-

падной, северо-восточной и субмеридиональной ориентировки, амплитуды ко-

торых измеряются несколькими метрами (до десятков метров). Иногда вдоль

зон дробления на пегматитах формируются небольшие линейные коры выве-

тривания.

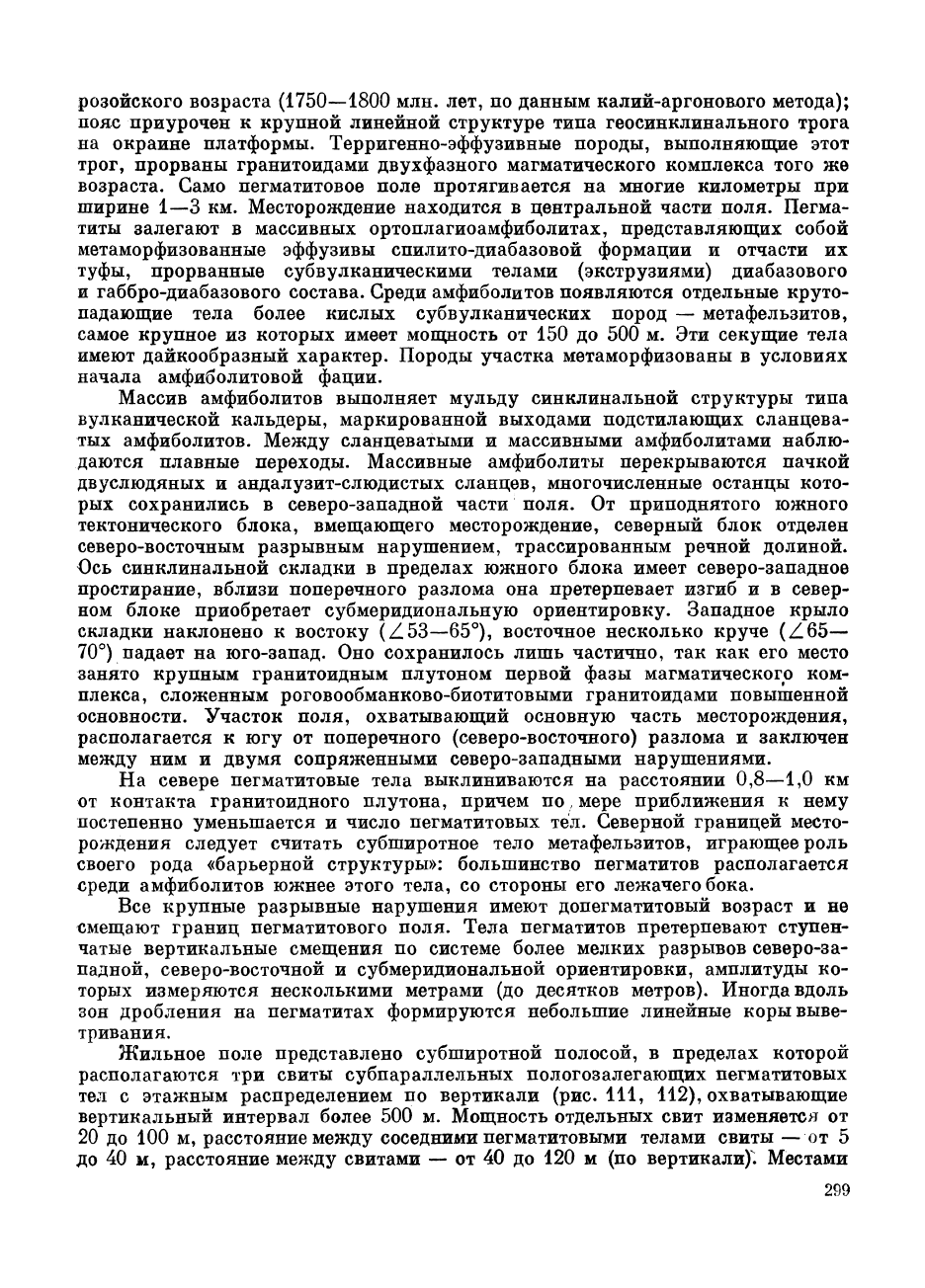

Жильное поле представлено субширотной полосой, в пределах которой

располагаются три свиты субпараллельных пологозалегающих пегматитовых

тел с этажным распределением по вертикали

(рис.111,

112), охватывающие

вертикальный интервал более 500 м. Мощность отдельных свит изменяется от

20 до 100 м, расстояние между соседними пегматитовыми телами свиты — от 5

до 40 м, расстояние между свитами — от 40 до 120 м (по вертикали)

4

. Местами

299

и, ш.

Господствующее простирание пег-

матитовых тел и свит субширотное

с отклонениями в диапазоне 55—.5Ш

r

падение преимущественно в южных рум-

бах под углами 10-25°. Свиты насчи-

тывают от трех до семи пегматитовых

тел,

причем в свите I выделяется одно

главное, «стволовое» тело (жила 1),

в свитах II и III - по два таких тела.

Они отличаются максимальной мощ-

ностью и протяженностью, сопровожда-

ющие тела меньшей мощности распо-

лагаются субпараллельно главным, не-

редко, по-видимому, представляя собой

их ветви или апофизы.

Лучше всего изучена жила 1 —

главное рудное тело месторождения.

Она представляет собой асимметрич-

ный пологий свод, шарнир которого

смещен к восточному флангу жилы (см.

рис Ш). Более короткое восточное

крыло свода наклонено к востоку, бо-

лее протяженное западное — к юго-

юго-западу. Мощность восточного

фланга жилы быстро возрастает в на-

правлении шарнира свода, достигая

12 м. В сводовой части жила нарушена

• послепегматитовыми смещениями. Цен-

тральное нарушение северо-восточного

простирания разбивает участок на два

блока, соответствующих восточному и

западному крыльям свода; вертикаль-

ное смещение по этому разлому около

Пегматиты восточного блока пред-

ставлены немногими мощными жилами,

в западном блоке число их возрастает,

а мощность уменьшается. Та же тенден-

ция к расщеплению жил в западном

блоке с образованием структуры типа

конского хвоста сохраняется и для

свит II и Ш; всего на западном фланге

месторождения фиксируется до 20 от-

дельных тел, преимущественно мало-

мощных (см. рис. Ш* 112, в).

Несмотря на значительную длину

по простиранию и выдержанную

300