Словарь - Геологический словарь. В двух томах. Том 1. А - М

Подождите немного. Документ загружается.

МЕТ

нии о постоянстве объема стандартной кислородной ячейки

и заключающийся в установлении и сопоставлении коли-

честв катионов элементов из расчета на 160 атомов кисло-

рода. Предложен для сравнения г. п. существенно полево-

шпатового состава (Казицын, Рудник, 1968).

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАН-

НЫЙ ОБЪЕМНЫЙ, Ефимов, 1963,— выражение состава

г. п. в количествах атомов элементов из расчета на стандарт-

ный геометрический объем г. п. в 16 630 А

3

и в количествах

граммов элементов в расчете на геометрический объем г. п.

в 100 см

3

на основе весового процентного содер. окислов

и объемного веса г. п.

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ

КРЕМНЕКИСЛОРОД-

НЫХ ТЕТРАЭДРОВ, Poldervaart, 1953,— метод сравнения

хим.

состава метам, и метасоматических п., основанный на

предположении о постоянстве в г. п. объема кремнекислород-

ных тетраэдров и заключающийся в установлении и сопо-

ставлении количества атомов из расчета на постоянное

количество кремнекислородных тетраэдров (Казицын, Руд-

ник, 1968).

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ КУЗНЕЦОВА

— ЧЕТ-

ВЕРИКОВА—

см. Пересчеты петрохимические норма-

тивные.

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ

МОЛЕКУЛЯРНО-

ОБЪЕМНЫЙ

НОРМАТИВНЫЙ

— см. Пересчеты пет-

рохимические нормативные.

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ

НОРМАТИВНО-КА-

ТИОННЫЙ

— см. Пересчеты петрохимические норматив-

ные.

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ

НОРМАТИВНО-МО-

ЛЕКУЛЯРНЫЙ,

Niggli, 1936,— см. Пересчеты петрохи-

мические нормативные.

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ

ОБЪЕМНЫХ

КОН-

ЦЕНТРАЦИИ,

Егоров, 1962,— метод сравнения хим. со-

става г. п., основанный на установлении числа ионов эле-

ментов в объеме г. п. в 1 А

3

и исходящий из результатов

хим.

анализа г. п. и теоретических данных об объеме ячейки

из 16 атомов-анионов м-лов, составляющих г. п. (Казицын,

Рудник, 1968).

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ

ОБЪЕМНО-МОЛЕКУ-

ЛЯРНЫЙ

(МОЛЕКУЛЯРНЫХ

ОБЪЕМОВ), Казицын,

1958,—

основан на учете объемных эффектов метасоматиче-

ских реакций и позволяющий: 1) рассчитывать теоретиче-

ский состав измененных г. п. из состава исходных п. при

условии полной инертности хотя бы одного из породообра-

зующих компонентов; 2) рассчитывать характер перемеще-

ния вещества на основе выявления объемных эффектов за-

мещения как в случаях известной пористости, так и при от-

сутствии данных о ней; 3) рассчитывать теоретическую

плотность измененных г. п. Предназначен для исследования

метасоматических г. п. и основан на знании минер, состава

исходных и новообразованных г. п. и объемно-весовых зако-

номерностей замещения первичных м-лов метасоматиче-

скими (Казицын, Рудник, 1968).

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ

ОБЪЕМНО-ЭНЕРГЕ-

ТИЧЕСКИЙ,

Казицын, 1962,— приближенная оценка зна-

чений внутренней энергии г. п., позволяющая также осуще-

ствлять расчет поверхностной энергии поликристаллических

агрегатов и находить энергетические эффекты метасоматиче-

ских реакций и относительных энергетических уровней про-

цессов формирования разл. фаций метасоматических п.

Внутренняя энергия г. п., обозн. как полная удельная внут-

ренняя энергия (U, ккал/см

3

), определяется по формуле

'U — d-10

-8

ZM[/

0

, где d — объемный вес г. п.; М — моле-

кулярный вес окисла; Uо —внутренняя энергия каждого

окисла, кал/моль. Для простоты расчета полной удельной

внутренней энергии г. п. рассчитаны таблицы, в которых

приведены соответствующие значения величин U для каж-

дого окисла по данным его весового процентного содер. в г.п.

и величины ее удельного веса (Казицын, Рудник, 1968).

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ

ОКИСНО-ОБЪЕМ-

НЫЙ

— метод сравнения хим. состава г. п. и установления

баланса вещества при их формировании, предложенный

Линдгреном (1900) и использованный в СССР Наковником

(1937, 1958) при изучении околорудных измененных г. п.

Основан на сопоставлении содер. окислов элементов в еди-

ницах массы (г, кг) из расчета на постоянный геометриче-

ский объем г. п. (100 см

3

и т. п.), т. е. с учетом пористости

г. п. Вычисления производятся исходя из весового процент-

ного содер. окислов и объемного веса г. п. (Казицын, Руд-

ник, 1968).

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ

ПЕРЕСЧЕТА Н. Д. СО-

БОЛЕВА, 1967,— метод пересчета результатов анализов на

числовые характеристики (в мол. %). Предназначен для

исследования ультраосновных г. п. и представляет собой

модификацию метода Заварицкого, при которой основные

характеристики s и Ь остаются без изменений, а две дру-

гие — а к с — заменены соответственно следующими харак-

теристиками: М/Е — отношение окиси Mg к окиси Fe, при-

нятой за единицу; 2с — удвоенное мол. количество суммы

окислов А1 и Сг. Дополнительные петрохим. характеристики

Заварицкого f

1

, m\ с

1

заменены характеристиками х, у, z,

выражающими содер. виртуального моноклинного пироксе-

на, ромбического пироксена, пироксенов и оливина соответ-

ственно. Метод позволяет устанавливать: принадлежность

ультраосновных п. к определенной разновидности даже

в случае их полной серпентинизации, формационную при-

надлежность ультраосновных п., степень серпентинизации п.

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ

ПРЯМОГО

СРАВНЕ-

НИЯ

— способ сравнения хим. состава г. п. по результатам

хим.

анализов в вес. % без каких-либо пересчетов. Анализ

М. п. п. с. показал неправомерность его использования для

изообъемного сопоставления атомного состава г. п., кроме

частного случая, когда объемные (удельные) веса сравни-

ваемых г. п. близки между собой (Казицын, Рудник, 1968).

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ

СТАНДАРТНОГО

СО-

СТАВА, Joplin, 1952,— метод сравнения хим. состава г. п.

(расчета баланса вещества) при метам, и метасоматических

процессах, основанный на сопоставлении содер. вещества

в граммах к неизмененной (или наименее измененной) г. п.,

принятой за «стандарт» сравнения, без учета ее пористости

(Казицын, Рудник, 1968).

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ

УСТОЙЧИВОГО

КОМ-

ПОНЕНТА,

Романович, 1961; Рудник, 1966,— метод рас-

чета баланса и содер. вещества в единице объема г. п. с уче-

том результатов изменения объема г. п. в процессе уплотне-

ния и метасоматической контракции. Выделяются три раз-

нов,

метода расчета баланса вещества: 1)на основании устой-

чивого хим. компонента; 2) на основании устойчивого ми-

нер,

компонента; 3) на основании величины линейного

уплотнения г. п. (Казицын, Рудник, 1968).

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ

(CIPW)

— см. Пересче-

ты петрохимические нормативные.

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ

ЧИСЕЛ

НИГГЛИ

—

см.

Пересчеты петрохимические на числовые характери-

стики.

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ

ШТЕИНБЕРГА,

1960,—

петрохим. метод установления первичной природы серпен-

тинизированных гипербазитов. См. Диаграммы Штейн-

берга.

МЕТОД

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ

ЭЛЛИСА

— метод срав-

нения хим. состава г. п. (расчет баланса вещества) в коли-

чествах атомов на постоянный объем г. п., исходя из данных

их хим. анализа (в вес.

%

) и удельных весов (Казицын,

Рудник, 1968).

МЕТОД

ПЛЕОХРОИЧЕСКИХ

ОРЕОЛОВ

(ДВОРИ-

КОВ)—

определение возраста слюд, полевых шпатов и

флюоритов, основанное на измерении интенсивности окрас-

ки кольцеобразных ореолов (плеохроические дворики),

образующихся вокруг микровключений зерен радиоактив-

ных м-лов под воздействием испускаемых ими а-частиц.

Интенсивность окраски ореолов зависит от а-активности

микровключений и от длительности воздействия этого излу-

чения на м-лы. Метод характеризуется малой точностью

и в настоящее время не применяется.

МЕТОД

ПОГЛОЩЕНИЯ

—определение коэф. пористости

п. измерением количества жидкости, поглощенной образцом,

путем взвешивания его в просушенном и насыщенном состоя-

ниях; дает величину пористости, наиболее близко совпадаю-

щую с величиной эффективной пористости.

МЕТОД ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ

ИЗОГИПС

— уст. раз-

нов,

метода секансов при подсчете запасов угля. См. Метод

подсчета запасов секансов. Син.: метод Баумана.

МЕТОД ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ

МНОГОУГОЛЬНИКОВ

(БЛИЖАЙШЕГО

РАЙОНА,

БОЛДЫРЕВА)

— метод под-

счета запасов, при котором площадь залежи на плане разби-

вается на многоугольники, построенные вокруг каждой раз-

ведочной выработки, пересечением перпендикуляров, вос-

становленных из середины линий, соединяющих ближай-

http://jurassic.ru/

MET

шие разведочные выработки. Запасы по каждому много-

угольнику определяются произведением его площади на

мощность и содер. полезного ископаемого той выработки,

вокруг которой он построен. Метод формальный и не учи-

тывает закономерности изменения признаков. Результаты

подсчета запасов по нему плохо увязываются с проектными

решениями вскрытия и отработки м-ния. Использование его

оправдано лишь в случаях, когда никакой другой метод не

может быть применен.

МЕТОД

ПОДСЧЕТА

ЗАПАСОВ

НЕФТИ

(И

ГАЗА)

ОБЪЕМНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ

— основан на количест-

венной оценке м-ба нефтегазообразования на нефтяных

площадях (см. Площадь нефтесоорная). С его помощью

производится подсчет прогнозных запасов (категория D)

в областях и р-нах, слабо изученных и с еще недоказанной

промышленной нефтегазоносностью. Исходные данные для

подсчета величины удельной плотности запасов (в т/км

2

площади) или величины коэф. продуктивности (К

пр

в т/м

3

осад,

отл.) могут быть получены соответственно двумя ме-

тодами: объемно-генетическим — на основе геолого-битуми-

нологического изучения п. прогнозируемого района, области,

басе, и принятого по аналогии К

ак

(коэф. аккумуляции)

и объемно-статистическим — на основе использования сред-

них мировых данных для седиментационных басе, аналогич-

ного типа по величине К

ПР

(в т/км

3

осад. отл.).

МЕТОД

ПОДСЧЕТА

ЗАПАСОВ

НЕФТИ

ОБЪЕМНЫЙ

—

основан на геометрических представлениях о нефтеносном

пласте и на данных его пористости, нефтенасыщенности и

отдачи нефти. Объем пласта определяется как произведение

нефтеносной площади на эффективную мощн. пласта. За-

тем в подсчеты вводят коэф. пористости нефтесодер. п.,

насыщения пласта нефтью, отдачи, усадки и уд. в. нефти.

Определение численных значений коэф., особенно насыще-

ния и отдачи, часто весьма затруднительно и требует специ-

ального отбора кернов и тщательного исследования их в ла-

боратории. Основной недостаток метода — неопределен-

ность в отношении данных о возможном отборе запасов во

времени. Кроме того, подсчитанные цифры запасов не ха-

рактеризуют возможной дебитности скважин.

МЕТОД

ПОДСЧЕТА

ЗАПАСОВ СЕКАНСОВ — способ

подсчета запасов твердых полезных ископаемых пластовых

и смятых в складки м-ний с относительно выдержан-

ной мощн. Сущность метода заключается в том, что

площадь поверхности наклонного пласта между двумя

его изогипсами определяется путем умножения площади его

проекции на плане на секанс среднего угла падения пласта

в пределах подсчетного блока. Уст. разнов. метода секан-

сов — метод изогипс (метод Баумана), предложенный Бау-

маном в 1907 г. для подсчета запасов угля по Донбассу.

МЕТОД

ПОДСЧЕТА

ЗАПАСОВ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ

—

основанный на статистическом определении средней про-

дуктивности м-ния, распространяемой на всю площадь или

часть м-ния. Применяется для м-ний с неравномерным,

гнездбвым распределением полезного компонента в рудах

(валунчатых железных рудах, желваковых фосфоритах,

валунах и т. п.). Кроме того, используются при ориентиро-

вочных подсчетах запасов любых, особенно слабо изучен-

ных, м-ний.

МЕТОД

ПОДСЧЕТА

ПРОГНОЗНЫХ

ЗАПАСОВ

НЕФТИ

ОБЪЕМНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ.

В его основе лежит

средняя продуктивность 1 км

3

осад. отл. в тоннах извлекае-

мой нефти или ее первоначально подсчитанных геол. запа-

сов.

Продуктивность выводится статистическим методом как

средняя величина для гр. промышленных нефтеносных басе,

каждого геотект. типа (платформенных, передовых проги-

бов,

межгорных впадин) и затем экстраполируются для под-

счета прогнозных запасов в новых басе, аналогичного строе-

ния.

Метод впервые применен Л. У иксом в 1950 г., подсчи-

тавшим, что в 1 км

3

осад. п. содер. извлекаемой нефти ко-

леблется от 195—260 т в Кентукки и Индиане и до 6500 т

в Калифорнии.

МЕТОД

ПОИСКОВ

АТМОХИМИЧЕСКИЙ

(ГАЗО-

ВЫЙ)

— основан на изучении рассеянных элементов в га-

зовой фазе. Используется для поисков газа, нефти, ископае-

мых углей и радиоактивных руд. Сущность его при поисках

м-ний каустобиолитов заключается в следующем: на пло-

щади, подлежащей исследованию, в зависимости от особен-

ностей ее геол. строения разбивается прямоугольная поис-

ковая сеть, густота которой соответствует м-бу 1 : 25 000—-

1 : 50 000. В каждом пункте сети при помощи бура и спе-

циального газоотборника с глубины

1,5—2,0

м откачивается

проба почвенного воздуха, анализируемая затем на содер.

углеводородных газов. Результаты опробования наносят

на геол. карту и устанавливают площади с повышенным

содер.

указанных газов. При поисках радиоактивных руд

используется т. н. эманационный метод, являющийся по

существу атмохим. (газовым). При этом изучают газообраз-

ные продукты а-распада радиоактивных элементов. Радио-

активные эманации — радон, торон и актинон — накапли-

ваются в почвах над рудными телами, содер. указанные

элементы. Нормальное фоновое содер. радиоактивных эма-

нации в пйчвах обычно колеблется от 0,1 до 10 эман. Над

радиоактивными же рудами содер. их в почвенном воздухе

достигает иногда десятков эман. Метод используется не

только для поисков радиоактивных руд и вод, но и др.

полезных ископаемых, в составе которых содер. хотя бы

в небольшом количестве радиоактивные м-лы: редкометаль-

ные и слюдяные пегматиты, фосфориты, россыпные м-ния

ч

ильменита и др. Метод эффективен для выявления тект.

нарушений, а также при прослеживании под наносами г. п.,

различающихся по радиоактивности. Н. В. Скропышев.

МЕТОД

ПОИСКОВ

БИОХИМИЧЕСКИЙ

— один из

геохим. методов поисков полезных ископаемых; основан на

изучении биохим. ореолов рассеяния. Он заключается:

1) в отборе проб из разл. частей растений; 2) в их озолении

(сжигании); 3) в анализе (спектральном, хим., колоримет-

рическом и др.) золы; 4) в определении по результатам ана- ,

лизов участков с аномальным (по сравнению с фоновым)

содер.

тех или иных элементов. Такие аномалии отвечают

биохимическим ореолам рассеяния соответствующего эле-

мента.

МЕТОД

ПОИСКОВ

ВАЛУННО-ЛЕДНИКОВЫИ

— за-

ключается в поисках м-ний по руководящим валунам и др.

признакам в ледниковых отл. Сущность его состоит: 1) в оп-

ределении направления движения ледника (сноса обломоч-

ного материала) по ледниковым шрамам на коренных г. п.

или по ледниковым формам рельефа (озы, друмлины);

2) в изучении состава ледниковых отл. по линиям, перпен-

дикулярным направлению движения ледника (снос материа-

ла).

При этом проходят неглубокие (до 1 м) шурфы в дон-

ных моренных образованиях для вскрытия невыветрелых

частей отл.; из них берут валовые пробы. Места, где обна-

ружены валуны руды или п., с которыми связано орудене-

ние (валуны-спутники), наносят на топографическую карту,

что позволяет определить контуры ореола рассеяния. Эти

материалы сопоставляются с геол. картой и определяется

возможное местоположение коренного м-ния. Масштаб

поисков зависит от степени изученности р-на, геолого-гео-

морфологической обстановки и обычно колеблется от

1 : 50 000 до 1 : 10 000.

МЕТОД

ПОИСКОВ

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ

— изучение

хим.

состава природных (гл. обр. подземных) вод для поис-

ков разл. полезных ископаемых. Основан на изучении гид-

рохим. (водных) ореолов рассеяния элементов рудных тел.

Метод имеет ограниченное применение в геологоразведоч-

ном деле и находится в стадии научной разработки; как

и все др. геохим. поисковые методы, он может дать положи-

тельные результаты только в определенных условиях. Преи-

мущество его перед др. методами заключается в приме-

нимости при поисках «слепых» рудных тел и глубокозалегаю-

щих полезных ископаемых, а также в сравнительно малой

трудоемкости применяемых при этом операций и в деше-

визне гидрохим. поисковых работ. М. п. г. предшествует

др.

геохим. .методам; осуществляется путем гидрохим.

съемки разл. м-бов в зависимости от сложности р-на и сте-

пени его геол. изученности. Включает в себя следующие опе-

рации: 1) отбор проб воды; 2) геол. и гидрогеол. докумен-

тацию; 3) предварительный анализ проб на месте их отбора

(определение сульфат-иона, хлор-иона, рН, суммы метал-

лов);

4) полный спектральный и хим. анализы состава проб;

5) камеральную обработку материалов и интерпретацию ре-

зультатов опробования. В результате этих работ составля-

ется гидрохимическая карта, позволяющая с учетом геол.

обстановки выявить площади с повышенными содер. опре-

деленных элементов в водах в сравнении с фоновыми содер.,

т. е. оконтурить ореолы и потоки рассеяния элементов, со-

ставляющих м-ние.

МЕТОД

ПОИСКОВ

ОБЛОМОЧНО-РЕЧНОЙ

— осно-

ван на изучении (выявлении, оконтуривании и прослежи-

вании) аллювиальных, делювиальных и элювиальных 4511

http://jurassic.ru/

MET

крупнообломочных ореолов и потоков механического рассея-

ния.

МЕТОД

ПОИСКОВ ПО ДОННЫМ ОСАДКАМ—раз-

нов,

литохим. метода поисков, заключающаяся в выявлений,

оконтуривании и изучении тонких илисто-глинистых аллю-

виальных отл. в русле водотока или в береговой его части,

а также в водоемах.

МЕТОД

ПОИСКОВ ПОЧВЕННО-ГИДРОХИМИЧЕ-

СКИЙ —разнов. гидрохим. метода. Сущность его состоит

в исследовании водных вытяжек из почв и в выявлении

и оконтуривании аномальных участков с повышенным

содер.

рудных компонентов и элементов-индикаторов, ко-

торые являются ореолами рассеяния м-ний полезных иско-

паемых .

МЕТОД„ПОИСКОВ

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ

СЪЕМКИ — см. Поиски методом геологической

съемки.

МЕТОД

ПОИСКОВ РАДИОГИДРОГЕОЛОГИЧЕ-

СКИЙ — см. Метод разведки радиометрический.

МЕТОД

ПОИСКОВ ШЛИХОВОЙ — систематическое

шлиховое опробование рыхлых отл., прослеживание и окон-

туривание шлиховых ореолов рассеяния (см. Ореолы рас-

сеяния механические) и выявление по ним коренных и

россыпных м-ний соответствующих полезных ископаемых.

Он дает возможность сопоставлять слои по характеру тяже-

лой фракции, а также устанавливать пути миграции и ис-

точники (области) питания при формировании осад. толщ.

МЕТОД

ПОИСКОВ ЭМАНАЦИОННЫЙ — см. Метод

поисков атмохимический (газовый).

МЕТОД

ПОПЕРЕЧНЫХ ВОЛН — модификация сейсмо-

разведки, основанная на изучении распространения попе-

речных волн, возбуждаемых взрывами или ударами. Прием

и регистрация , поперечных волн производится в каждом

пункте как вертикальным, так и горизонтальным сейсмо-

приемниками. М. п. в. обычно используется в комплексе

с методами продольных и обменных сейсмических волн.

Наибольшее распространение М. п. в. получил в нефтяной

и инженерной геологии. Глубинность исследований М. д. в.

не превосходит 3 км и ограничена трудностью создания силь-

ных источников поперечных волн.

МЕТОД

ПОРОШКА — один из методов рентгенострук-

турного анализа м-лов. Для исследования берут тонкий

порошок к-лов, из которого изготовляют спрессованный

столбик. На столбик направляют пучок характеристиче-

ских рентгеновых лучей. Полученный снимок носит назва-

ние дебаеграммы, которая характерна для м-лов или любого

хим.

соединения. Дебаеграмма может быть использована

для идентификации вещества. Преимущества М. п.: доку-

ментальность анализа, простота, использование для анализа

порошка, а не монокристаллов, малое количество вещества,

необходимое для анализа (1—2 мг); вещество после анализа

сохраняется. М. п. позволяет определить параметры кри-

сталлической решетки м-лов высшей, средней и отчасти низ-

шей категории. С большой точностью М. п. дает возможность

производить фазовый анализ, т. е. определять минеральный

состав руд, г. п. (марганцовые руды, глины и т. д.). М. п.

изучают изоморфные смеси м-лов. Он широко используется

при изучении металлов и сплавов, диаграмм состояния.

М. п. определяют кристаллические ориентировки (тексту-

ры),

а также число кристалликов размером от 1 до 100 д.

М. п. применяется при измерении внутренних напряжений

В

кристаллической структуре. Син.: метод Дебая — Шерре-

ра-

МЕТОД

ПОТЕНЦИАЛОВ ВЫЗВАННОЙ ПОЛЯРИЗА-

ЦИИ— см. Каротаж методом вызванных потенциалов.

МЕТОД

ПОТЕНЦИАЛОВ

СОБСТВЕННОЙ

ПОЛЯРИ-

ЗАЦИИ — син. термина каротаж методом естественного

электрического поля.

МЕТОД

ПРЕЛОМЛЕННЫХ ВОЛН — См. Сейсмораз-

^бдка

МЕТОД

ПРИШЛИФОВОК Укр. НИГРИ — предназна-

чается для изучения трещиноватости в образцах керна. Этим

методом параметры трещиноватости изучаются не в шлифах,

а по 6 пришлифованным граням параллелепипеда, изготов-

ленного из пропитанного бакелитом образца г. п., в чем и

заключается его преимущество. Но он не позволяет произ-

водить петрографических исследований и изучения содер.

в трещинах битума; кроме того, в пришлифовках не разли-

чаются микротрещины с малыми (единицы микрон) раскры-

452 тиями (Бортницкая, 1961).

МЕТОД

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ

СЕЙСМОЗОНДИРО-

ВАНИИ

(МПС)—модификация

сейсморазведки методом

отраженных волн. Применяется для дискретного определе-

ния элементов залегания отражающих границ в пределах

зондирования. При наблюдениях используются разные

способы расположения сейсмоприемников и пунктов взры-

ва, чаще это системы из двух пересекающихся коротких

прямолинейных профилей и нескольких пунктов взрыва

(см.

Профиль сейсмический). Интерпретация данных МПС

позволяет определить глубины отражающих площадок, на-

правления их падения и углы падения, на основании чего

строятся карты векторов с указанием глубин залегания гра-

ниц раздела и сейсмогеол. разрезы по условным линиям.

МПС применяется при сейсмических исследованиях в слож-

ных сейсмогеол. условиях (Закарпатье, Урал). Повышение

надежности метода достигается массовой постановкой МПС

на изучаемой площади, отсюда назв. — массовые простран-

ственные сейсмозондирования.

МЕТОД

ПРОСЫ

ПКИ —разнов. полуколичественного

спектрального анализа, основанного на вдувании исследуе-

мого порошка пробы струей воздуха в плазму горизонтально

расположенной угольной дуги переменного тока. Метод

обеспечивает равномерность введения материала в дуго-

вой разряд, отсутствие фракционированного испарения по-

рошка, повышение воспроизводимости и увеличение точ-

ности определения. М. п. широко применяется при геохим.

методах поисков рудных м-ний.

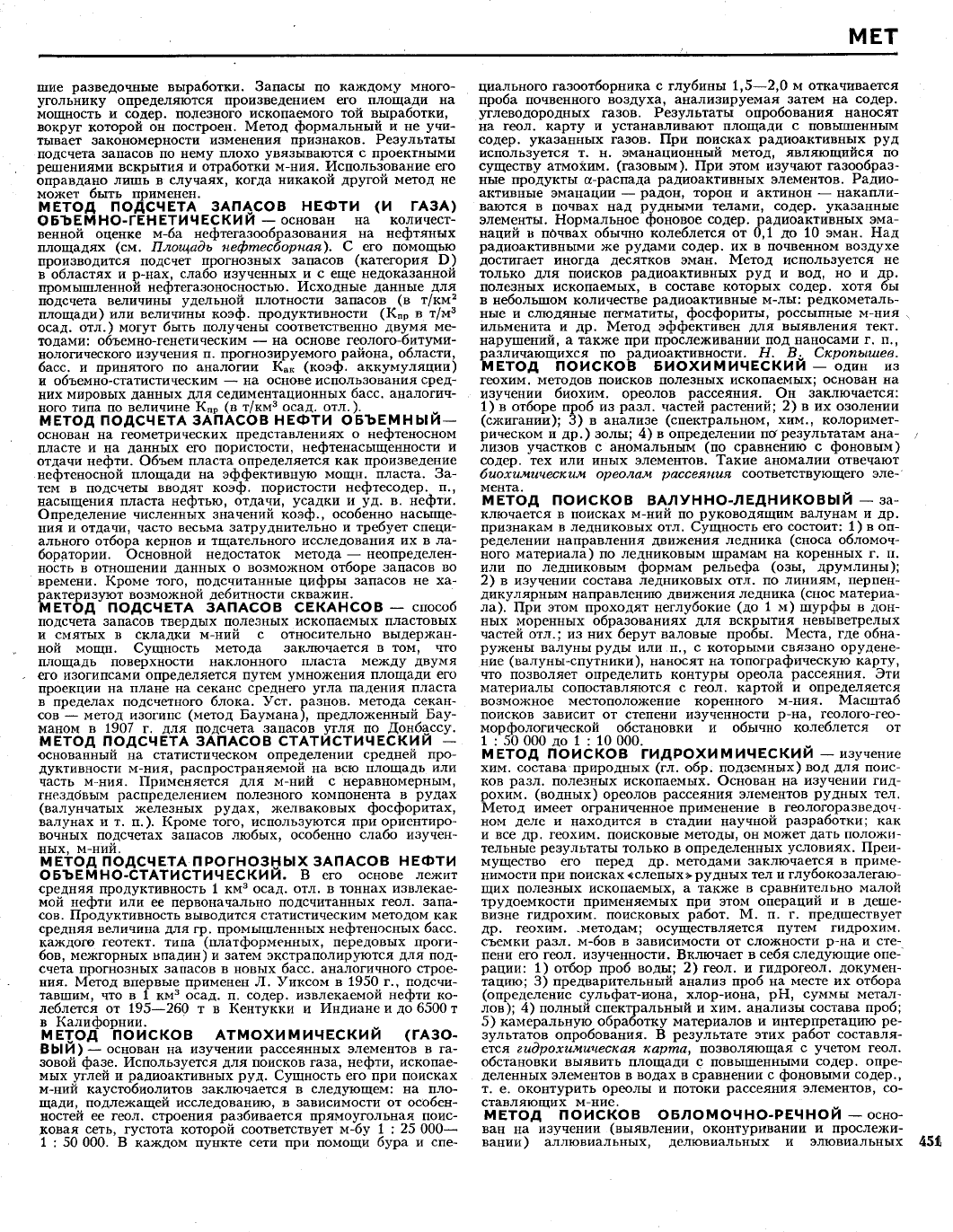

МЕТОД

RaD — одна из разнов. свинцового метода опре-

деления абс. возраста. Предложен Хаутермансом (Houter-

mans, 1951) и исследован Бегеманом и др. (Begemann et al.,

1952). Основан на измерении удельной активности РЬ,

обусловленной присутствием в свинце, выделенном из м-лов,

радиоактивного изотопа Р

210

(RaD). Возраст рассчитывается

по формуле

RaD Ш

238

где RaD — изотоп РЬ с массой 210 (Pb

210

); X — константа

распада радиоактивного элемента; е — основание натураль-

ного логарифма; t — возраст м-ла. При использовании этого

метода нет необходимости в количественном определении

Pb,

U и Th; однако он не нашел широкого применения, т. к.

не позволяет учесть примесь свинца обыкновенного в м-ле,

что приводит к получению завышенных результатов. Син.:

метод определения абс. возраста по удельной активности РЬ.

МЕТОД

РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ^— метод ра-

диоактивного каротажа скважин, основанный на измерении

интенсивности у-излучения в стволе скважины после введе-

ния в нее радиоактивных веществ; служит также для опреде-

ления пористых и трещиноватых п., наблюдения за затруб-

ной и подземной циркуляцией вод и др. задач. Син.: метод

меченых атомов.

МЕТОД

РАДИОКИП —метод электроразведки, основан-

ный на изучении магнитного поля радиовещательных стан-

ций.

Применяется при поисках хорошо или плохо проводя-

щих рудных тел и геол. картирования крутопадающих

структур, залегающих на глубине не более 20 м. М. р. часто

называют радиоволновым профилированием. При площад-

ной съемке измеряют вертикальную составляющую магнит-

ного поля (Нъ), на выявленных аномальных участках до-

полнительно — горизонтальную составляющую (Hp) и угол

наклона магнитного вектора к горизонту (р). Электромаг-

нитное поле измеряют по прямоугольной сети, густота кото-

рой зависит от детальности исследований. В качестве изме-

рительной аппаратуры используется портативный измери-

тель напряженности поля(ПИНП-1). Результаты измерений

изображают в виде графиков Hz и Hp, по которым изучают

геол.

строение участка и проводят поиски м-ний полезных

ископаемых. Существенная помеха для применения М. р.—

неровности рельефа дневной поверхности и неоднородность

поверхностных образований. М. Г. Илаев.

МЕТОД

РАДИОПРОСВЕЧИВАНИЯ — метод электро-

разведки, основанный на поглощении электромагнитной

энергии при прохождении радиоволн через г. п. и руды. По-

глощение энергии зависит в основном от электропроводности

среды. Наибольшее поглощение наблюдается при прохож-

дении радиоволн через сплошные руды, сложенные сульфи-

дами, магнетитом и др. электропроводными м-лами. Метод

предназначен для поисков рудных тел, расположенных

http://jurassic.ru/

MET

вблизи горных выработок и скважин, оценки их размеров

и формы, уточнения геол. разреза скважин и т. п. Сущест-

вует ряд модиф. метода, отличающихся условиями проведе-

ния работ и используемой аппаратурой: шахтное радиопро-

свечивание, радиопросвечивание между скважинами, радио-

просвечивание из-под земли на поверхность, односкважин-

ное радиопросвечивание. Во всех модиф. используется пор-

тативная аппаратура, состоящая из генератора электромаг-

нитной энергии и приемника. Применяется на стадии раз-

ведки м-ний.

МЕТОД

РАЗВЕДКИ

РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ

(РАДИО-

АКТИВНЫЙ)

— геофизический метод разведки, основан-

ный на выявлении и изучении естественной радиоактивности

г. п. Наиболее широко применяется при поисках, разведке

и эксплуатации урановый м-ний. Имеет значение для по-

исков и разведки м-ний др. полезных ископаемых (руд,

парагенетически связанных с радиоактивными элементами,

нефти и газа) и для геол. картирования. М. р. р. проявился

в начале 20-х годов в СССР (гамма-методы, эманационные

методы) и связан с именами Кирикова, Богоявленского,

Баранова и Граммакова. По виду используемых при изме-

рениях излучений М. р. р. подразделяются на а-, р- и у-ме-

тоды.

По области применения — на полевые поисковые

методы, методы каротажа (см. у-каротаж, Каротаж радио-

активный), методы радиометрического опробования и ла-

бораторные радиометрические методы. Все полевые поиско-

вые радиометрические методы являются геохим., так как

f

изучают геохим. поля радиоактивных элементов с целью

выявления их ореолов рассеяния. Концентрации радиоактив-

ных элементов определяются непосредственно в точке изме-

рения или отбора пробы (эманационные методы, ураномет-

рическая съемка) или могут быть определены путем расчета

по замеренным значениям у-поля (у-методы). Основной не-

достаток полевого М. р. р.— его незначительная по сравне-

нию с др. геофиз. методами глубинность. Глубинность М. р.

р.

определяется условиями развития первичных и вторич-

ных ореолов рассеяния вокруг рудных тел в коренных п.

и в перекрывающих их рыхлых отл. При мощн. аллохтон-

ных рыхлых отл. в десятки см с поверхности нельзя обна-

ружить даже крупного м-ния богатых радиоактивных руд.

Этот недостаток частично компенсируется применением для

радиометрических измерений глубоких шпуров и мелких

скважин, что существенно удорожает поиски. Др. способа-

ми увеличения глубинности поисков являются: использова-

ние водных ореолов рассеяния радиоактивных элементов

(радиогидрогеол. метод поисков) и такого стабильного

индикатора радиоактивного а-распада, как гелий (гелиевая

съемка с определением гелия как в водных пробах, так

и в подпочвенном воздухе). В связи с большим числом вы-

являемых при радиометрических поисках аномалий выде-

ление среди них аномалий, связанных с урановыми рудными

телами или их ореолами, приобретает первостепенное зна-

чение. С этой целью в радиометрии успешно развиваются ме-

тоды определения и использования изотопов радиоактивных

элементов (актинона, U

238

ии

234

,

ИОНИЯ,

радиогенного свин-

ца),

которые позволяют определять возраст и условия обра-

зования изучаемых аномальных концентраций. Существен-

но повышает надежность интерпретации М. р. р., комплекс

др.

геофиз. и геохим. методов и использование всех

имеющихся геол. материалов. Ю. П. Тафеев.

МЕТОД РАЗВИТИЯ РАЗВЕДОЧНОЙ СЕТИ ВЕКТОР-

НЫЙ

— способ размещения и последовательность проходки

разведочных выработок с целью оконтуривания тела полез-

ного ископаемого (сформулирован Зенковым). Заключается

в том, что сначала по общим геол. данным определяется

наиболее перспективное направление распространения по-

лезного ископаемого (вектор), по которому затем заклады-

вается ряд последовательно проходимых разведочных

выработок, пока контур (рабочий или нулевой) тела не будет

взят в «вилку». Далее в контуре тела полезного ископаемого

перпендикулярно первому вектору задается второй, на кото-

ром в той же последовательности намечаются новые разве-

дочные выработки. Сеть их развивается т. о. до полного

оконтуривания тела полезного ископаемого.

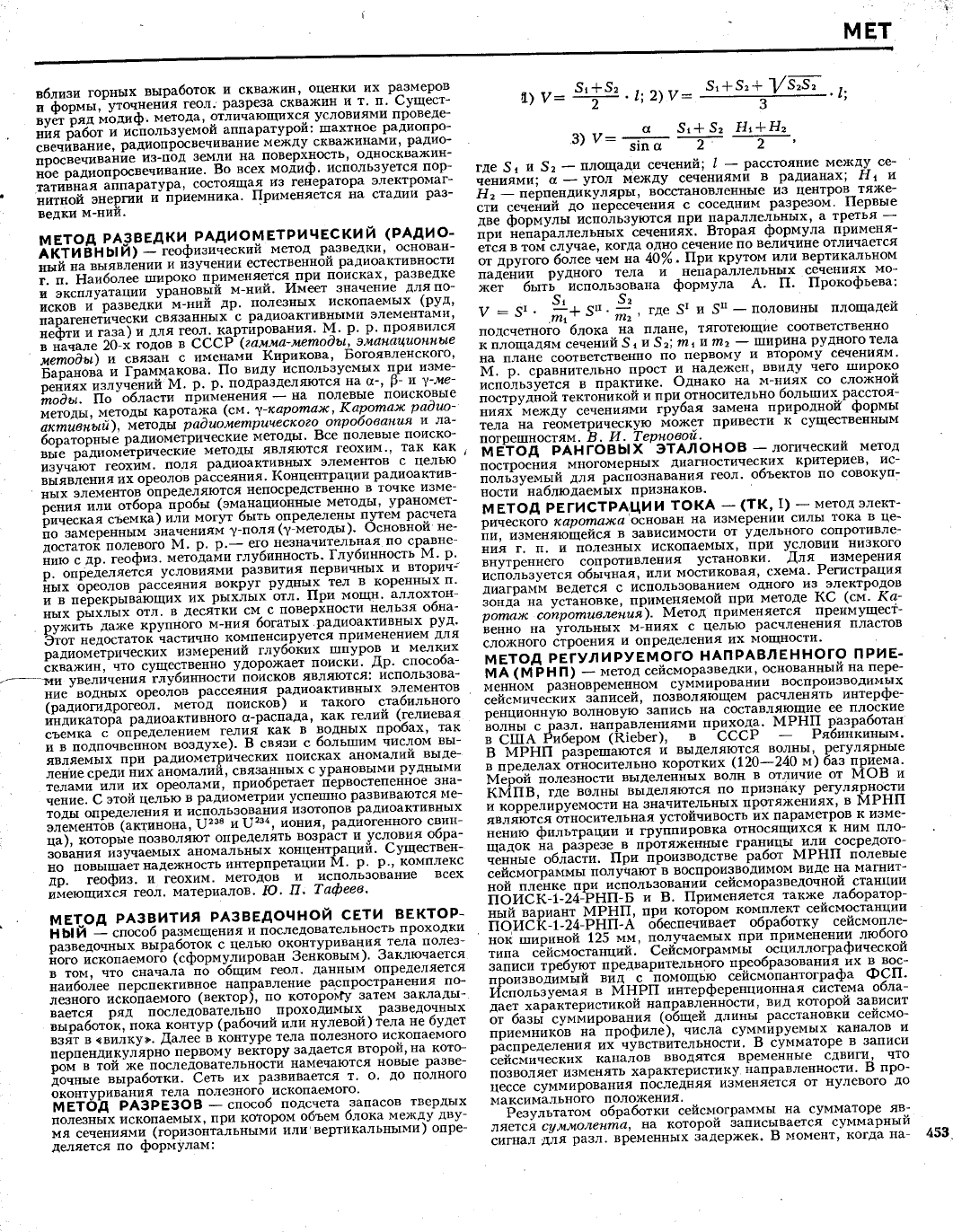

МЕТОД

РАЗРЕЗОВ—способ

подсчета запасов твердых

полезных ископаемых, при котором объем блока между дву-

мя сечениями (горизонтальными или вертикальными) опре-

деляется по формулам:

1) У =

S1 + S2

I; 2) V--

S1+S2+

ys

2

s

2

з

3) v =

а

Si+S

2

Hi + H

2

sin a

где Si a S

2

— площади сечений; I — расстояние между се-

чениями; а — угол между сечениями в радианах; H

t

и

Н

2

— перпендикуляры, восстановленные из центров тяже-

сти сечений до пересечения с соседним разрезом. Первые

две формулы используются при параллельных, а третья —

при непараллельных сечениях. Вторая формула применя-

ется в том случае, когда одно сечение по величине отличается

от другого более чем на 40%. При крутом или вертикальном

падении рудного тела и непараллельных сечениях мо-

жет быть использована формула А. П. Прокофьева:

Si S

2

V = S

1

• ~+ S

n

•

^ , где S

1

и S" — половины площадей

подсчетного блока на плане, тяготеющие соответственно

к площадям сечений Si и S

2

; т, ит

2

— ширина рудного тела

на плане соответственно по первому и второму сечениям.

М. р. сравнительно прост и надежен, ввиду чего широко

используется в практике. Однако на м-ниях со сложной

пострудной тектоникой и при относительно больших расстоя-

ниях между сечениями грубая замена природной формы

тела на геометрическую может привести к существенным

погрешностям. В. И. Терновой.

МЕТОД РАНГОВЫХ ЭТАЛОНОВ — логический метод

построения многомерных диагностических критериев, ис-

пользуемый для распознавания геол. объектов по совокуп-

ности наблюдаемых признаков.

МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ

ТОКА

— (ТК, I) — метод элект-

рического каротажа основан на измерении силы тока в це-

пи,

изменяющейся в зависимости от удельного сопротивле-

ния г. п. и полезных ископаемых, при условии низкого

внутреннего сопротивления установки. Для измерения

используется обычная, или мостиковая, схема. Регистрация

диаграмм ведется с использованием одного из электродов

зонда на установке, применяемой при методе КС (см. Ка-

ротаж сопротивления). Метод применяется преимущест-

венно на угольных м-ниях с целью расчленения пластов

сложного строения и определения их мощности.

МЕТОД

РЕГУЛИРУЕМОГО

НАПРАВЛЕННОГО ПРИЕ-

МА(МРНП)

— метод сейсморазведки, основанный на пере-

менном разновременном суммировании воспроизводимых

сейсмических записей, позволяющем расчленять интерфе-

ренционную волновую запись на составляющие ее плоские

волны с разл. направлениями прихода. МРНП разработан

в США Рибером (Rieber), в СССР — Рябинкиным.

В МРНП разрешаются и выделяются волны, регулярные

в пределах относительно коротких (120—240 м) баз приема.

Мерой полезности выделенных волн в отличие от MOB и

КМПВ, где волны выделяются по признаку регулярности

и коррелируемое™ на значительных протяжениях, в МРНП

являются относительная устойчивость их параметров к изме-

нению фильтрации и группировка относящихся к ним пло-

щадок на разрезе в протяженные границы или сосредото-

ченные области. При производстве работ МРНП полевые

сейсмограммы получают в воспроизводимом виде на магнит-

ной пленке при использовании сейсморазведочной станции

ПОИСК-1-24-РНП-Б и В. Применяется также лаборатор-

ный вариант МРНП, при котором комплект сейсмостанции

ПОИСК-1-24-РНП-А обеспечивает обработку сейсмопле-

нок шириной 125 мм, получаемых при применении любого

типа сейсмостанции. Сейсмограммы осциллографической

записи требуют предварительного преобразования их в вос-

производимый вид с помощью сейсмопантографа ФСП.

Используемая в МНРП интерференционная система обла-

дает характеристикой направленности, вид которой зависит

от базы суммирования (общей длины расстановки сейсмо-

приемников на профиле), числа суммируемых каналов и

распределения их чувствительности. В сумматоре в записи

сейсмических каналов вводятся временные сдвиги, что

позволяет изменять характеристику направленности. В про-

цессе суммирования последняя изменяется от нулевого до

максимального положения.

Результатом обработки сейсмограммы на сумматоре яв-

ляется суммолента, на которой записывается суммарный

сигнал для разл. временных задержек. В момент, когда на-

http://jurassic.ru/

MET

правление максимума характеристики совпадает с направ-

лением прихода волны, на суммоленте регистрируется мак-

симум, которому соответствуют наибольшие значения види-

мых амплитуд. В зонах наложения волн для определения

направления подхода волны к профилю амплитудного при-

знака недостаточно, здесь для интерпретации привлекается

фазовый признак — изменение фазы суммарного колебания

от одной трассы суммоленты к другой. Интерпретация сум-

молент для каждой зарегистрированной волны дает 2 пара-

метра — время и временной сдвиг, являющиеся функцией

кажущейся скорости. Зная сейсмогеол. характеристику

среды, по этим данным можно построить сейсмический раз-

рез в виде отражающих площадок. МРНП применяется

преимущественно при работах по методу отраженных волн

в сложных сейсмогеол. условиях, когда обычные способы

интерпретации не дают положительных результатов из-за

сложной интерференционной волновой картины. Основные

преимущества МРНП заключаются в следующем: 1) высо-

кая разрешающая способность к разделению волн, не зави-

сящая от угла наклона отражающей границы", 2) возможность

прослеживания шероховатых границ; 3) возможность вы-

деления источников дифрагированных волн. МРНП приме-

няется в наиболее сложных для сейсморазведки геол. усло-

виях, напр., при изучении крутых складок, осложненных

тект. нарушениями, изучении солянокупольных структур,

поисков рифовых массивов, исследовании глубоких (в т. ч.

подсолевых) отл. чехла. Обычно МНРП из-за его значитель-

ной трудоемкости применяется на ограниченных участках

в комплексе с др. методами сейсморазведки. Ю. И. Изва-

рин.

МЕТОД

РЕЗНИКОВА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КАРБОНАТ-

НОСТИ

— ускоренный метод определения содер. в п.

кальцита и доломита по количеству С0

2

и MgO. Определе-

ние С0

2

основано на измерении объема углекислого газа,

выделяющегося при разложении соляной кислотой навески

п.; содер. MgO определяется титрованием. Весь MgO

пересчитывается на доломит, а остаток С0

2

(если он имеет-

ся) — на кальцит. Точность определения С0

2

— 0,1—0,7%,

MgO — 0,5—1,5% (Резников, Муликовская, 1956).

МЕТОД

РЕНТГЕНОГОНИОМЕТРИЧЕСКИЙ

— рентге-

новская съемка вращающегося кристалла на подвижную

пленку, причем фиксируются лучи лишь одного интерфе-

ренционного конуса (слоевой линии). Зная момент интер-

ференции, можно установить положение кристаллической

цл.

Существует несколько разнов. М. р. Наиболее широко

применяется метод, предложенный Вейссенбергом (1924).

МЕТОД

РЕПЛИК

—см. Реплика.

МЕТОД

РОГА

— один из принятых

в

международной клас-

сификации каменных углей методов оценки их спекаемо-

сти.

В СССР принят для разграничения спекающихся и то-

щих углей (ГОСТ 9318—59). Заключается в лабораторном

коксовании в тигле смеси угля с отощающей примесью и по-

следующем испытании прочности полученного кокса в бара-

бане.

МЕТОД

САБАНИНА — метод гранулометрического анали-

за песчано-алевритовых п., основанный на том, что частицы

разного размера, имея разную скорость свободного падения

в воде, осаждаются на дно через разные промежутки време-

ни.

Путем многократного сливания через определенные про-

межутки времени суспензии с частицами, не успевшими

осесть на дно, добиваются выделения фракций < 0,05 и

< 0,01 мм.Для получения фракции < 0,05 мм сливают 6 см

суспензии через 30 сек, фракции < 0,01 мм — 2 см суспен-

зии через 4 мин.

МЕТОД

СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИЙ

(прогноз земле-

трясений) — способ определения степени сейсмической ак-

тивности разл. участков земной коры, заключающийся

в определении возможных мест возникновения землетрясе-

ний,

их вероятной максимальной силы, а следовательно,

и площади распространения и закономерностей проявления

во времени. Состоит из комплекса геол., геофиз. и сейсми-

ческих исследований, при которых выявляются крупные

и более мелкие геол. структуры, характер их развития в про-

шлом и особенности совр. движений. Исходя из того, что

землетрясения обычно обусловливаются движениями от-

дельных участков земной коры по глубинным и поверхност-

ным разрывам, можно, используя данные сейсмостатисти-

ки,

сравнительного тект. анализа и изучения разрывных

структур, определить силу, площадь распространения и ве-

роятность возникновения землетрясений в разл. участках

изучаемого сейсмически активного р-на.

МЕТОД

СЕТОК

— разработан для численного решения

ряда задач математической физики, используется в грави-

разведке и магниторазведке для расчетов пространственно-

го распределения аномалий в нижнем полупространстве.

МЕТОД

СКОЛЬЗЯЩЕГО

ОКНА

— локальное усреднение

показателя, позволяющее снять влияние случайных явле-

ний с эмпирических кривых и вскрыть закономерные про-

странственные изменения изучаемого признака. Наблюден-

ные в ближайших точках (в пределах окна) данные сумми-

руются и делятся на число точек в окне; полученное значение

присваивается средней точке. Затем в заданном направле-

нии окно перемещается на 1 точку и операция повторяется.

Размер окна зависит от характера распределения и при

обработке геол. признаков обычно включает 3—5 близлежа-

щих точек наблюдения. Результаты сглаживания зависят

от числа точек в окне и числа приемов сглаживания. Син.:

метод скользящей средней.

МЕТОД

СКОЛЬЗЯЩЕЙ

КОРРЕЛЯЦИИ

— сопоставле-

ние разрезов немых толщ, при котором взаимное положение

двух разрезов определяется путем вычисления значений

взаимной корреляционной функции. Разрезы считаются

совмещенными, если взаимная корреляционная функция

достигла главного максимума, значимость которого проверя-

ется статистическими критериями. Метод требует большой

осторожности в работе и хорошего знания свойств сопостав-

ляемых разрезов. Применяется как вспомогательный при

сопоставлении разрезов немых тонкослоистых толщ, в част-

ности использован при картировании красноцветной толщи

п-ова Челекен.

МЕТОД

СКОЛЬЗЯЩЕЙ

СРЕДНЕЙ

— син. термина ме-

тод скользящего окна.

МЕТОД

СКОЛЬЗЯЩИХ

КОНТАКТОВ

(МСК)—

метод

электрического каротажа скважин, при котором измеряет-

ся сила тока в цепи. Благодаря особой конструкции каротаж-

ного зонда, прижимающей электроды к стенкам скважины

(скользящей по стенкам скважин), при соприкосновении

электрода с хорошо проводящим рудным телом (жилой)

наблюдается резкое возрастание силы тока в цепи. МСК

позволяет выделять пласты и жилы мощностью в несколь-

ко см.

МЕТОД

СРАВНИТЕЛЬНО-ЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ

— тер-

мин,

употребляющийся для обозн. двух существенно раз-

личных приемов исследования. В понимании Вальтера

(1893) и Архангельского (1912) — это способ восстановле-

ния физико-географических условий образования тех или

иных древних п. путем детального сопоставления их с ана-

логичными по составу, текстуре и структуре современными

осадками. Классическим примером применения М. с.-л.

являются <палеоокеанологическйе»исследования Архангель-

ского условий возникновения меловых отложений Восточно-

—

Европейской платформы (1912) и неогеновых нефтеносных

толщ Сев. Кавказа (1927). В таком понимании М. с.-л.

имеет весьма ограниченное применение, так как физико-гео-

графические условия в прошлом были несравненно более

разнообразными и часто специфическими сравнительно с сов-

ременными, что резко ограничивает подыскание аналогий

и по большей части делает их малоубедительными. В пони-

мании Страхова (1945) М. с.-л.— есть метод построения

общей теории литогенеза. В основе его лежит детальное ис-

следование совр. осадкообразования «во всех его связях и

опосредствованиях», т. е. во всех известных типах водоемов

при разном рельефе водосборов и дна, разной величине

акватории, при разных климатах и разных физико-хим. ус-

ловиях среды. Установленные таким путем закономерности

связи осадка с разными параметрами среды используются

затем для реконструкции условий и механизма образования

древних п. даже в тех случаях, когда они не имеют прямых

аналогов в современном осадкообразовании. Этот аспект

метода привел к выделению и детальной характеристике

типов литогенеза. Другим аспектом М. с.-л. является по-

следовательное сопоставление совр. литогенеза с литогене-

зом геОл. прошлого, начиная от недавних времен и ко все

более древним; это позволило объективно вскрыть их сходст-

во и отличия и тем самым выявить необратимую эволюцию

разных типов литогенеза в истории Земли. Н. М. Страхов.

МЕТОД

СРАВНИТЕЛЬНО-ЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ

ИЗУ-

ЧЕНИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ОСАДОЧНЫХ

МЕСТО-

РОЖДЕНИЙ

—

:

метод выявления закономерностей разме-

http://jurassic.ru/

MET

щения осад, м-ний путем изучения"типов фациальных обста-

новок, в которых шло формирование м-ний, с учетом перио-

дичности появления полезных ископаемых в зависимости

от основных трансгрессий и регрессий и зональности распо-

ложения осад, м-ний, приуроченных к местам, где благо-

приятные климатические условия для рудоотложения соче-

таются с благоприятными тект. режимом. Результатом ра-

бот должны являться обзорные фациально-литологические

карты, из которых должен вытекать прогноз распределения

тех или иных фаций и м-ний.

МЕТОД

СРЕДИННОГО

ГРАДИЕНТА

— метод электро-

разведки, в котором для создания электрического поля

используется система из двух точечных заземлений разной

полярности, а изучение электрического поля производится

в средней части планшета между заземлениями. Результа-

ты наблюдений изображаются в виде графиков р

к

по профи-

лям.

Предназначен для детальной геол. съемки в условиях

развития разнообразных комплексов п. и поисков полезных

ископаемых. Особенно хорошие результаты получаются при

поисках рудных тел, обладающих более высоким электри-

ческим сопротивлением, чем вмещающие п. (слюдоносные

пегматиты, рудоносные кварцевые жилы, флюоритовые те-

ла и т. д.). Глубинность метода достигает нескольких десят-

ков м. Наблюдения М. с. г. ведутся на постоянном или пе-

ременном токе низкой частоты. В первом случае использует-

ся электроразведочный потенциометр (ЭП-1) или элект-

ронный стрелочный компенсатор (ЭСК-1), во втором —

аппаратура низкой частоты (АНЧ-1).

МЕТОД

СРЕДНИХ

СКОРОСТЕЙ

— наиболее распро-

страненный при интерпретации сейсмических материалов

метод, основанный на допущении, что среда, заключенная

между поверхностью земли и любой точкой внутри нее, яв-

ляется однородной и имеет постоянную скорость. Величина

скорости зависит от положения точки внутри среды. При

условии допущения постоянства скорости между поверх-

ностью земли и изучаемой сейсмической границей по годо-

графам отраженных волн рассчитывается эффективная

скорость (г»

Э

ф), как правило, мало отличающаяся от сред-

ней скорости. Метод применяется для построения как от-

ражающих, так и преломляющих границ. Его широкому

внедрению в практику способствуют сравнительно высокая

точность и небольшая трудоемкость вычислений и графиче-

ских построений.

МЕТОД

СТЕРЕОКОНОСКОПИЧЕСКИЙ

—определе-

ние формы и положения опт. индикатрисы путем точного

построения полной коноскопической (интерференционной)

фигуры, элементы которой замеряются на федоровском уни-

версальном столике. Разработан Варданянцем (1947).

МЕТОД

СТРУКТУРНЫЙ

— состоит в изучении форм за-

легания г. п., а также внутренней текстуры и структуры.

Структурные формы условно могут быть разделены на

большие, средние и малые. К большим относятся крупные

складки (антиклинории), разрывные дислокации, а также

крупные магм. тела. Средние структуры включают в себя

мелкие складки и плойчатость, усложняющие крупные

складчатые формы, мелкие разрывные смещения, трещины,

кливаж и т. п. Малыми структурами (микроструктурами)

являются текстурные особенности п., обусловленные тект.

причинами (напр., текстуры тектонитов). Для полного и

правильного представления о строении земной коры долж-

ны изучаться структурные формы всех порядков.

МЕТОД

ТЕЛЛУРИЧЕСКИХ

ТОКОВ

(МТТ) — метод

электроразведки, основанный на изучении теллурических

токов в земле (см. Поле Земли магнитотеллурическое).

При этом регистрируют вариации теллурического поля

с периодом от 10 до 60—80 сек. Наблюдения производят

одновременно двумя станциями: базисной, устанавливаемой

на одной фиксированной точке, и полевой, которая переме-

щается вдоль прямолинейных маршрутов вкрест простира-

ния изучаемых структур. Для измерения амплитуд вариаций

теллурических токов применяются специальные установки,

состоящие из двух взаимно перпендикулярных измеритель-

ных линий, заземленных на концах с помощью неполяри-

зующихся электродов. Длина линий равна 350—1000 м.

Расстояние между базисной и полевой установками дости-

гает 80 км. Основным материалом наблюдений над полем

теллурических токов являются теллурограммы — кривые,

изображающие характер изменения во времени разности

потенциалов между электродами измерительных линий.

Существует несколько способов обработки теллурограмм.

Наиболее простой основан на вычислении параметра поля,

равного отношению амплитуд вариаций на полевой и базис-

ной точках. В результате такой обработки строят карты

распределения параметра поля на исследуемой площади,

которые используются для изучения геол. строения р-на.

Метод применяется гл. обр. при региональном изучении

платформенных областей и поисках локальных структур,

перспективных на нефть и газ. Для повышения надежности

получаемых результатов МТТ целесообразно проводить,

в комплексе с др. геофиз. методами. Глубинность метода

2—3 км. Комплект аппаратуры, применяемый в МТТ, со-

стоит из осциллографов ЭПО-5, ЭПО-6 или ЭПО-8, авто-

компенсаторов ЭДА-57 или ЭДА-59, радиостанции РПМС

и телевключателей ТВ-6 или ТВ-9. Вся аппаратура монти-

руется на автомашине. М. Г. Илаев.

МЕТОД

ТЕРМОЗВУКОВОЙ

— син. Метод декрепита-

ции.

МЕТОД

ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫИ

— физ. метод

исследования г. п. и отдельных м-лов (кальцита, флюорита,

полевых шпатов и др.), основанный на измерении интенсив-

ности излучения света в видимой части спектра, испускае-

мого за счет перемещения электронов в решетке к-лов при

их нагревании. Применяется для определения геол. возраста

м-лов, условий их формирования, при корреляции и рас-

членении карбонатных толщ, гранитоидных интрузий и т. д.

МЕТОД

ТЕФРОХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ

[тёфра (теф-

ра) — пепел] — стратиграфическое расчленение почвенно-

пирокластического чехла путем изучения погребенных пеп-

ловых горизонтов; дает особенно хорошие результаты в соче-

тании со спорово-пыльцевым и радиоуглеродным методами.

МЕТОД

ТРЕУГОЛЬНИКОВ

— способ подсчета запасов,

при котором план залежи разделяется на треугольные блоки,

вершины которых опираются на ближайшие разведочные

выработки. Метод формальный, неоднозначный и плохо

увязывающийся с задачами проектирования горнорудного

предприятия и эксплуатации м-ния. Не рекомендуется.

МЕТОД

ФАЗОВОГО

КОНТРАСТА

— оптический метод,

позволяющий с помощью специального устройства, при весь-

ма близкой величине пок. прел, или ничтожной разнице по

высоте деталей исследуемого рельефа, повышать контраст-

ность изображения отдельных деталей рельефа.

МЕТОД

ФЕЙ ВЕРА — подсчет размеров и окатанности

кварцевых зерен в песках для определения зон распростра-

нения разл. типов песков. По размерам выделяется 6 классов

(2—1,

1—1/2, 1/2—1/4, 1/4—1/8,

1/8—1/16

и 1/16—1/32мм),

по окатанности — 5. Результаты анализа размеров зерен сво-

дятся в обобщающие кривые. Сравнивая М. Ф. с другими

методами, связанными с ситовым анализом и подсчетами

(Мэшнера, Рухина), Мейбзон (Mabesoone, 1962) нашел, что

он применим только для песков с преобладанием зерен

размерами 2—1/32 мм. М. Ф. позволяет выделять пески

разновозрастных речных систем и отличать по степени ока-

танности береговые морские пески от речных.

МЕТОД

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО

ПРОФИЛИРОВА-

НИЯ

— метод сопоставления разрезов немых толщ, при

котором сопоставление достигается путем графического срав-

нения кривых, отвечающих усл. математическим ожиданиям

случайных процессов, генерирующих используемую харак-

теристику. Применяется при сопоставлении разрезов немых

толщ геологами СССР, США и Индии.

МЕТОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕСКОВ,

УПРОЩЕН-

НЫЙ,

Maarleveld, 1966,— минералогический анализ песков

с помощью бинокулярного микроскопа. Дает возможность

быстро давать минералогическую характеристику большого

количества образцов песка без поляризационного микро-

скопа.

МЕТОД

ХИМИЧЕСКИХ

ОТПЕЧАТКОВ

— получение от-

печатков полированной поверхности образца или аншлифа

на специально обработанной фотобумаге. Применяется для

определения присутствия хим. элементов в составе м-ла

с целью их диагностики и выяснения характера распрост-

ранения в изучаемом образце.

МЕТОД

ШЛИФОВ

ВНИГРИ

— предназначен для лабора-

торного определения в кернах параметров трещиноватости

(раскрытия трещин и их объемной плотности) и приближен-

ной оценки фильтрационных свойств трещиноватых г. п.

Этим методом измеряют раскрытие трещин, длину их сле-

дов в плоскости шлифа и на площади последнего и вычисля-

ют значения трещинных проницаемости и пористости; ис-

http://jurassic.ru/

MET

пользуется для выделения в разрезе горизонтов с повышен-

ной проницаемостью (Смехов, 1962).

МЕТОД ЭГДА — см. Аналогия электрогидродинамиче-

ская.

МЕТОД

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ

БЛОКОВ — разнов.

метода подсчета запасов геол. блоками. Эксплуатационные

блоки выделяются в процессе проходки эксплуатационных

горных выработок. Обычно они более мелкие, чем геол.

блоки, оконтурены с двух, трех или четырех сторон горными

выработками.

МЕТОД ЭЛЕКТРОДНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ (МЭП) —

метод электрического каротажа, сущность которого заклю-

чается в большей величине электродных потенциалов, воз-

никающих при соприкосновении металлического электрода

с металлическим проводником (рудным телом, жилой), по

сравнению с электродными потенциалами, образующимися

на контакте электрода с ионными проводниками, которыми

являются г. п. В схеме МЭП используют два электрода:

первый прижимается к стенке скважины (скользящий кон-

такт),

второй находится в буровом растворе. Для регистра-

ции диаграмм применяются каротажные станции.

МЕТОД ЭММОНСА

ДВОЙНОЙ

ВАРИАЦИИ — см. Ва-

риация двойная.

МЕТОД

ЭШКА

— классический метод определения общей

серы в горючих ископаемых, основанный на прокаливании

со смесью Эшка (окись магния и безводный углекислый

натрий в определенных соотношениях); в ходе последую-

щих этапов обработки сера переходит в сульфатную форму

(ГОСТ 8606—61). В настоящее время М. Э. вытесняется

менее трудоемким методом сжигания в пустой трубке в токе

кислорода (ГОСТ 1932—60).

МЕТОДИКА

РАЗВЕДКИ

— 1. Учение, разрабатывающее

рациональные комплексы методов открытия, установления

качественно-количественной характеристики и оценки м-ний

полезных ископаемых с целью их промышленного исполь-

зования. 2. Комплекс геол., геохим., геофиз., горно-буро-

вых и др. методов, а также технических средств, применяе-

мых при разведке того или иного м-ния полезного ископае-

мого.

См. Разведка.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ — мето-

ды анализа проб или образцов г. п., основанные на измере-

ниях радиоактивных излучений. Они высокопроизводитель-

ны,

обладают высокой чувствительностью и не требуют пред-

варительной хим. обработки проб. С помощью М. а. р. опре-

деляется общая радиоактивность проб путем измерения а-,

6- и у-излучений или производится раздельное определение

основных радиоактивных элементов (U, Ra, Th, К, эмана-

ции и их продукты) путем комбинированных измерений ра-

диоактивных излучений

•

(напр., у-, |3-излучений или а-

и у-излучений и др.) и спектрометрических измерений этих

излучений. Для измерений имеется специальная аппара-

тура.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

РАДИОХИ

М ИЧЕСКИЕ — опре-

деление качественного состава и количественных соотноше-

ний радиоактивных элементов и отдельных изотопов по их

радиоактивному излучению или по продуктам их ядерных

превращений; имеют ряд преимуществ перед др. методами;

1) возможность выполнения на основании различия радио-

активных свойств отдельных изотопов изотопного и элемен-

тарного анализа смеси без хим. разделения; 2) возможность

изучения веществ при сверхмалых их концентрациях;

3) возможность концентрирования радиоактивных изото-

пов от состояния крайнего разбавления до весовых коли-

честв чистых соединений радиоактивных элементов. Специ-

фические особенности: 1) ультрамалые количества радио-

изотопов при разл. хим. операциях (осаждении, экстрак-

ции,

электролизе, дистилляции и др.) часто ведут себя не

так, как в случае обычных аналитических концентраций;

2) отношение концентраций материнского вещества к обра-

зующимся продуктам распада обычно = 10'

0

—Ю

15

, Очень

низкая концентрация продуктов распада обусловливает

легкую потерю этих изотопов.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ — ко-

личественные методы спектрального анализа, при которых

интенсивность линий спектров излучения или поглощения

измеряется непосредственно с помощью фотоэлементов и

фотоумножителей, минуя обязательную при спектрофото-

метрических методах анализа промежуточную ступень —

получение фотоспектрограмм. Для М. а. ф. используются

аппараты — квантометры, а также более простые по уст-

ройству спектральные приборы — монохроматоры, спект-

рофотометры, снабженные фотоэлементами. В основе М. а.

ф. лежат те же зависимости, что и в основе спектрофото-

графических методов.

МЕТОДЫ

ДИАГНОСТИКИ

КАРБОНАТОВ — испыта-

ние при помощи соляной кислоты в полевых условиях,

иммерсионный метод, методы Берга, Резникова, реакции

окрашивания — в лаборатории при массовых определениях;

рентгеноструктурный, хим. и термический анализы — для

выборочных образцов. На холоде с разбавленной соляной

кислотой (2—5%-ный раствор) кальцит бурно вскипает,

доломит вскипает только в порошке и не так бурно, как

кальцит (пелитоморфные доломиты слегка вскипают и

в куске), железистые карбонаты не вскипают. Карбонаты

гр.

кальцита одноосные отрицательные, В одноосных отри-

цательных к-лах в любом сечении имеется полный наиболь-

ший пок. прел. п

8

(га

0

). Измеряя щ карбонатов в иммерсии,

можно отличать кальцит от доломита (п

е

кальцита 1,658,

доломита 1,679—1,686), доломит от магнезита (п

й

магнези-

та 1,700), магнезит от сидерита (п

г

сидерита

1,875)

и т. п.

Действуя на карбонаты (в порошке, шлифе или пришлифов-

ке) различными реактивами, получаем цветную пленку или

бесцветное соединение, которое, реагируя с другим реакти-

вом,

окрашивается. Диагностика при помощи метода окра-

шивания основана на неодинаковых составе катионов и хим.

активности разл. карбонатных м-лов. Простейший способ

отличия кальцита от доломита — окрашивание обычными

фиолетовыми чернилами (метилвиолет, подкисленный

5%-ной НС1). Кальцит в течение 1—2 мин. окрашивается

в фиолетовый цвет, доломит — нет (пелитоморфный доло-

мит окрашивается как кальцит). Более сложным является

определение с помощью AgN0

3

и K

2

Cr0

4

, треххлористого

железа и аммоний-сульфида, треххлористого алюминия и

экстракта кампышевого дерева (реакция Лемберга) и др.

Магнезит можно обнаружить при помощи спиртового раст-

вора паранитробензолазорезорцина с едкой щелочью: магне-

зит окрашивается в синий цвет в течение 3—5 мин., другие

карбонаты не окрашиваются (при кипячении окрашивается

и доломит). Арагонит обнаруживается при помощи AgN0

3

и

К2СЮ4,

окрашивается в красный цвет при действии

AgN0

3

в течение 1 сек (при действии AgN0

3

через 3—5 мин

окрашивается и кальцит). Для обнаружения железа в кар-

бонатах кальция и магния и диагностики железистых карбо-

натов применяется очень чувствительный реактив — желе-

зисто-синеродистый калий (Логвиненко, 1962; Татарский,

1955).

Н. В. Логвиненко.

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД ЛАБОРА-

ТОРНЫЕ

— применяются для точного определения веще-

ственного состава, типа (названия) и физ. параметров осад,

п., а также уточнения условий их образования. Для опреде-

ления качественного и приближенного количественного со-

става обломочных зерен, цемента, структурных и текстур-

ных особенностей сцементированных п. наиболее универ-

сальным является метод изучения п. под микроскопом в шли-

фах, позволяющий делать выводы о первоначальном составе

осадка и его диагенезе, а также эпигенетических изменениях

п. Очень важно изучение в шлифах карбонатных п., позво-

ляющее приближенно (±5—8%) определять количествен-

ное содер. различных компонентов (за исключением глини-

стой примеси) и уточнять название п. Для определения ка-

чественного и количественного состава акцессорных м-лов,

изучения форм зерен, типоморфных особенностей м-лов

служит иммерсионный метод, результаты которого исполь-

зуются для выявления источников сноса, корреляции и рас-

членения разрезов. Данные спектрального анализа — каче-

ственное и полу количественное содер. хим. элементов —

служат для геохим. исследований, определения условий

образования некоторых п., корреляции немых толщ и др.

целей. При изучении глин используется ряд специальных

методов (рентгенографический, электронографический), по-

зволяющие непосредственно исследовать структуру м-лов, их

кристаллические особенности и устанавливать виды м-лов.

Кроме прямых методов существуют косвенные: спектрогра-

фический, термический, электронно-микроскопический, хро-

матический, которые изучают различные свойства глини-

стых м-лов (оптические, свойства поверхности, поведение

при нагреве, характерные формы) и др. Для определения

процентного содер. разл. по величине фракций рыхлых осад,

п. применяется гранулометрический анализ, при помощи

которого определяется точное название п. и решается ряд

http://jurassic.ru/

MET

задач палеогеографического и литостратиграфического ха-

рактера. Битуминозное вещество в осад. п. изучается хим.-

оитуминологическим методом. Физ. методы исследований

используются при определении пористости, проницаемости,

уд.

и объемного в., магнитных свойств и цвета осад. п.

МЕТОДЫ

ИЗУЧЕНИЯ

ОСАДОЧНЫХ

ПОРОД

МАКРО-

СКОПИЧЕСКИЕ

(ПОЛЕВЫЕ)

— сводятся к определению

литологического типа и вещественного состава п., цвета,

излома и отдельности, состава и количества цемента, струк-

туры (важно в поле для конгломератов, гравелитов); к ха-

рактеристике размеров, формы зерен и галек (отсортирован-

ность, окатанность), текстуры (тип слоистости) и текстурных

образований (трещины усыхания, следы ползания); к опре-

делению присутствия ритмичности и ее характера, перерывов

в осадкообразовании, характера контактов между слоями,

физ.

свойств (пористость, трещиноватость, плотность, для

глин пластичность и т. п.). Кроме того, исследуются разл.

включения (конкреции, стяжения, включения битумов)

и орг. остатки, выявляются особенности, которые могут быть

корреляционными, определяются условия образования осад,

п. Для разл. п. нужны разл. методы изучения.

МЕТОДЫ

ИЗУЧЕНИЯ

ОСАДОЧНЫХ

ПОРОД

ХИМИ-

ЧЕСКИЕ — совокупность методов,. позволяющая выяснить

количественные содер. хим. элементов (или их окислов)

в осад. п. Непосредственное решение получают в результате

валового хим. анализа на главные составляющие п. компо-

ненты. Как правило, с помощью хим. анализа определяют

количественное содер. минеральных компонентов, состав-

ляющих п. В этом случае используется схема рационального

хим.

анализа, базирующаяся, в частности, на определении

хим.

форм отдельных элементов (S, Fe и др.). При конкре-

тизации задач хим. исследования, а также для отдельных

гр.

осад. п. или гр. элементов разработаны специфические

методы изучения: спектральный, полярографический, хим.-

битуминологический, люминесцеятно-битуминологический.

МЕТОДЫ

ИММЕРСИОННЫЕ

ВАРИАЦИОННЫЕ

—

см.

Вариационные иммерсионные методы.

МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ

УГЛЕЙ

(петрографические,

хим.

и физ.) — включают различный комплекс характери-

стик в зависимости от задач исследования. При любой на-

правленности последних первым этапом является углепет-

рографическое и частично физ. изучение, по данным кото-

рых вместе с результатами технического и элементарного

анализа устанавливаются степень углефикации и генетиче-

ский тип угля. Эти данные ориентируют относительно воз-

можностей промышленного использования угля и опреде-

ляют круг необходимых М. и. у. Для бурых и низших стадий

каменных углей определяют теплоту сгорания, выход

и состав продуктов полукоксования, а в случае землистых

бурых углей — также выход и состав монтанвоска. Для

каменных углей — от газовых до отощенно-спекающихся —

определяются спекаемостъ, вспучиваемость, пластометри-

ческие показатели, свойства кокса. Для тощих углей, полу-

антрацитов и антрацитов основные технологические характе-

ристики — теплота сгорания и электропроводность (для

антрацитов). Теоретические исследования угольного вещест-

ва проводятся методами углепетрографии, углехимии и фи-

зики.

В части хим. помимо основных перечисленных выше

показателей для бурых углей включаются определение

содер.

и характеристика гуминовых кислот и остаточного

угля,

для бурых и каменных углей — определение функ-

циональных гр., группового состава, изучение с помощью

различных орг. растворителей и при разл. температурах,

с помощью гидролитического расщепления; применяется

характеристика углей методами рентгеноскопии, инфра-

красной и ультрафиолетовой спектроскопии, люминесцент-

ного анализа, электронной микроскопии, парамагнитного

и ядерно-магнитного резонанса, термографии, окисления

и гидрогенизации. Перечисленные хим. и физ. М. и. у.

позволяют осветить молекулярную структуру угольного ве-

щества. О. А. Радченко.

МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ

УГЛЕЙ

ПЕТРОГРАФИЧЕ-

СКИЕ — см. Петрология углей.

МЕТОДЫ

КОРРЕЛЯЦИИ

УГЛЕНОСНЫХ

ФОРМА-

ЦИ

Й

— или сопоставления угленосных толщ, можно разде-

лить на 4 основные гр.: 1) палеонтологические и биофациаль-

ные; 2) литологические и геохим.; 3) геофиз.; 4) структурно-

геометрические. Каждая из них заключает ряд М. к. у. ф.,

которые в свою очередь разделяются на отдельные частные

•^Г 30 Геологический словарь, т. 1

методы. Наиболее надежные результаты дают комплексные

М. к. у. ф., в которых используются наиболее характерные

особенности генетического типа угленосных форм, напр.

палеонтологические и флористические методы, совместно

с ритмичностью угленосных форм различных порядков,

конкреционный метод и др.

МЕТОДЫ

КОРРЕЛЯЦИИ

УГОЛЬНЫХ

ПЛАСТОВ

—

являются^ частными методами корреляции угленосных

формаций. Используются разнообразные методы или комп-

лекс их, в который могут входить: спорово-пыльцевой ме-

тод,

изучение остатков растений в п., вмещающих пласты

угля,

а также ряд более узких методик: по угольным пла-

стам в целом (их мощн., группировкам в разрезе и пр.), по

конкрециям и тонштейнам в угольных пластах, по их веще-

ственно-петрографическому составу, фациальным призна-

кам образования и т. п.

МЕТОДЫ

ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ

КОР-

РЕЛЯЦИИ

ОСАДОЧНЫХ

ТОЛЩ

— корреляция разре-

зов гл. обр. немых осад, толщ по литологическим призна-

кам:

строению разрезов — наличию ритмов или циклов и их

характеру; составу п.— наличию маркирующих горизонтов

(п.,

чем-либо выделяющихся на фоне разрезов, напр. нали-

чие силицитов или горизонтов кремневых конкреций в из-

вестняках, лав или туфогенных пластов среди обломочных

и др. п., горизонтов красноцветных отл. среди сероцветных

и т. п.); составу обломочных акцессорных м-лов (тяжелая

фракция), главных породообразующих м-лов (легкая фрак-

ция) и их типоморфных особенностей (отдельных м-лов

тяжелой и легкой фракции); аутигенных м-лов (включая и

конкреции), седиментогенных, диагенетических при широ-

ком площадном распространении одинаковых фаций и т. п.

Литологические методы корреляции применяются гл. обр.

при изучении немых осад, толщ, особенно широкое развитие

они получили в нефтяной и угольной геологии. Заключают-

ся в детальном литологическом исследовании ряда опорных

разрезов (по обнажениям, скважинам) в пределах опреде-

ленного района, выявлении особенностей некоторых частей

толщи и ее горизонтов и увязке между собой этих элемен-

тов по характерным признакам (строению разрезов, марки-

рующим пластам, составу м-лов и т. п.). После установления

таких коррелятивов возможна корреляция в пределах пло-

щади других разрезов — по скважинам, обнажениям, путем

сопоставления их с опорными. Корреляция по обломочным

м-лам (тяжелым и легким) возможна в пределах одной

и той же терригенно-минералогической провинции с учетом

отдаленности от источников сноса. На более позднем этапе

исследования возможна увязка и корреляция отл. разных

терригенно-минералогических провинций. Корреляция по

аутигенным м-лам — в пределах развития одноименных

фаций. Частным случаем литологической корреляции яв-

ляется графическая коннексия разрезов флиша, корреля-

ция по циклам осадконакопления угленосных и др. форм.

H. В. Логвиненко.

МЕТОДЫ

НЕЙТРОННЫЕ

— методы ядерной геофизики,

основанные на использовании закономерностей взаимодей-

ствия нейтронов с г. п. и рудами, для решения ряда поиско-

во-разведочных задач. В зависимости от способа получения

нейтронов или используемого эффекта взаимодействия нейт-

ронов с веществом М. н. условно разделяют на следующие:

I. Методы, основанные на измерении плотности нейтронов

в г. п. от специального источника нейтронов — нейтрон-

"нейтронные методы (ННМ). ННМ в свою очередь разделя-

ют на ННМ-Т и ННМ-Н по регистрации только тепловых

или надтепловых нейтронов. 2. Методы, основанные на

регистрации у-излучения радиационного захвата нейтронов

в г. п.— нейтрон-у-метод (НГМ). 3. Методы, основанные на

измерениях наведенной активности путем захвата нейтро-

нов в г. п. по 0- и у-излучениям. 4. Методы,основанные на

регистрации нейтронов, выбитых из ядер некоторых элемен-

тов (Be) у-излучением, от специального источника — гамма-

нейтронный метод (ГНМ). Измерения потоков нейтронов

производят специальными газонаполненными счетчиками

быстрых или медленных нейтронов или сцинтилляционны-

ми счетчиками быстрых или медленных нейтронов с помо-

щью серийной аппаратуры РАП-2, РРК и др. или ампли-

тудными анализаторами. В качестве нейтронных источни-

ков применяют как ампульные источники (напр., полониево-

бериллиевые и др.), так и генераторы нейтронов в постоян-

ном или импульсном режимах работы. Глубинность иссле-

дования г. п. М. н. в несколько раз выше глубинности у-ме-

http://jurassic.ru/

MET

•годов.

M. н. используют для количественного и качествен-

ного анализа элементов в пробах и в естественном залегании,

литологического расчленения п., определения их пористости

и др. Теорию М. н. в силу сложности взаимодействия нейт-

ронов с веществом (упругое и неупругое рассеивание, диф-

фузия,

резонансный захват ядрами) в настоящее время для

геофиз. условий нельзя считать окончательно разработан-

ной.

М. М. Соколов.

МЕТОДЫ НЕРАВНОВЕСНЫЕ — основаны на наруше-

нии радиоактивного равновесия в рядах урана, актиноурана

и тория, обусловленном направленной миграцией какого-

либо изотопа. Напр., было обнаружено, что в океанской воде

ионий (Th

230

) и протактиний находятся в резко неравновес-

ных количествах с материнскими изотопами U

238

и U

235

.

Оказалось, что большее количество иония и протактиния

по мере образования из U

238

и U

235

в океане осаждается на

дно,

в результате чего в поверхностных океанских осадках

равновесие между ураном и ионием и актиноураном и про-

тактинием значительно нарушено в сторону увеличения

содер.

иония и протактиния. М. н. представляют большой

интерес для определения возраста в интервале 7-10

4

—

10

6

лет, где не могут быть использованы др. методы (радио-

углеродный, калий-аргоновый и т. п.). Для этого необхо-

димо применять изотопы с периодом полураспада такого

же порядка, напр. Th

230

(Ту, = 8-Ю" лет), Ра

231

(Ту,=

= 3,4-10

4

лет), U

234

(Ту, = 2,45-10

5

лет).

М. н. можно разделить на 2 гр. К первой относятся мето-

ды,

основанные на накоплении в данной среде продуктов

распада U

238

, U

233

и Th

232

. Сюда относятся иониевый и про-

тактиний-иониевый методы, основанные на распаде изото-

пов ТЬ^'и Ра

231

в океанских осадках, а также метод изото-

пов U, развитый Чердынцевым. Им было показано, что отно-

шение

TJ

234

/U

238

во многих системах больше равновесного

значения. Уменьшение этого отношения (в пределах до рав-

новесного значения) может служить мерой возраста изучае-

мой системы. К первой гр. также относятся методы, осно-

ванные на распаде изотопов радия (или актиния) в отл.

минер,

источников (травертины, оолиты и т. п.). Вторую

гр.

составляют методы, базирующиеся на накоплении про-

дуктов распада в системе, которая первоначально содер.

только материнский элемент. Известно, что в природных

водах и океанской воде U содер. в значительно большем

количестве, чем изотопов тория или протактиния. Тела,

формирующиеся в этой среде (напр., раковины моллюсков

или кораллы) или омываемые природными водами (напр.,

кости, почва, торф и т. п.), первоначально содер. изотопы

урана в значительно большем количестве, чем изотопы

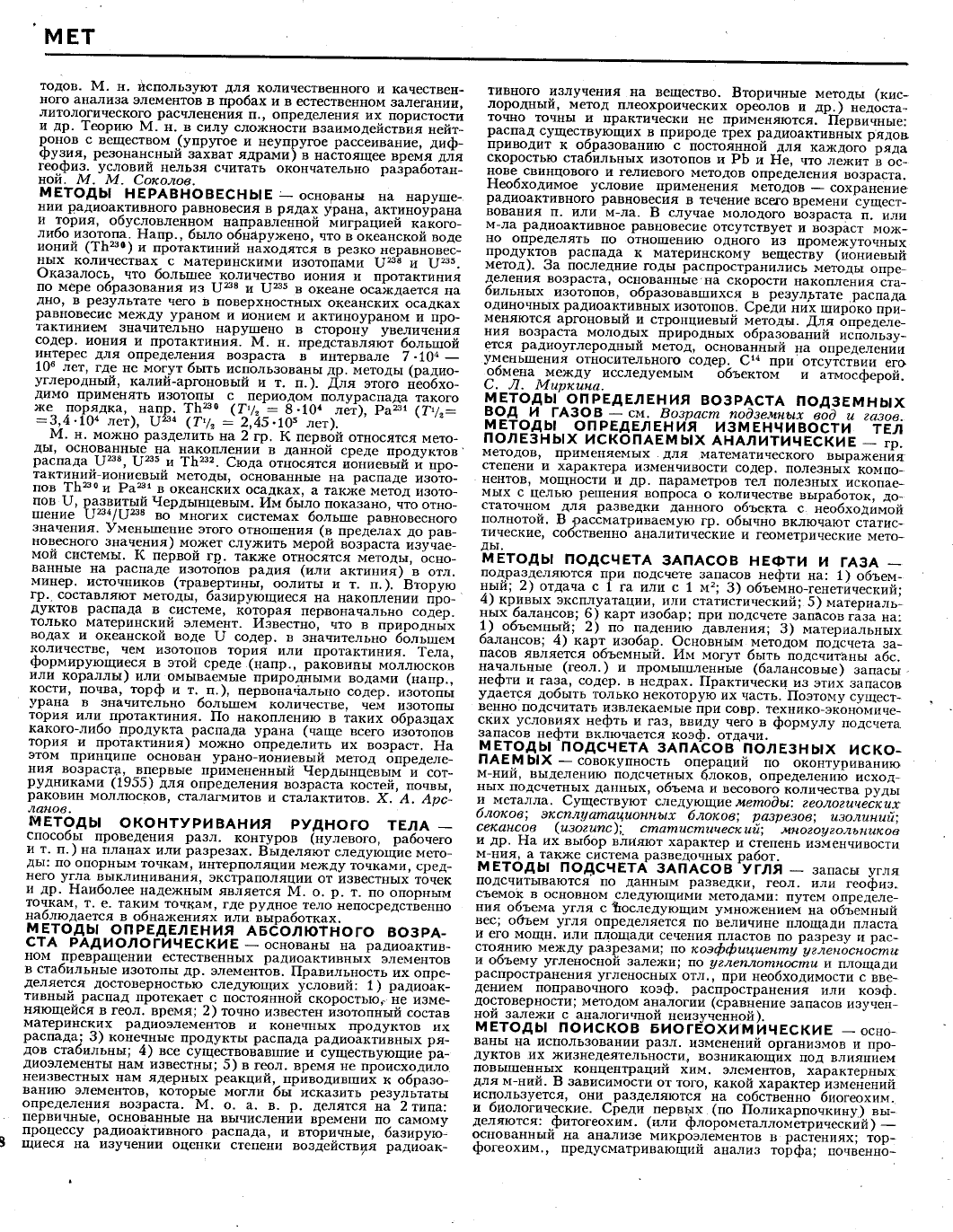

тория или протактиния. По накоплению в таких образцах