Слепов Н.Н. Современные технологии Цифровых оптоволоконных сетей связи (ATM, PDH, SDH, SONET и WDM)

Подождите немного. Документ загружается.

Глава 2

Синхронные цифровые сети на основе технологии SDH

86

2.3. Функциональные модули реальных сетей SDH

Инженер, проектируя реальную сеть SDH, исходит не из модельных, а реальных физических мо-

дулей - сетевых элементов NE. Поэтому в этом разделе мы опишем, такие модули систем передачи

данных, использующие технологию SDH, или функциональные модули SDH. Эти модули могут

быть связаны между собой в сеть SDH. Связи модулей можно рассматривать с двух сторон: ло-

гической и физической.

С точки зрения первой из них, взаимодействие связанных модулей определяется некото-

рым алгоритмом работы. Этот алгоритм, подчиняясь определенной логике, требует от них выпол-

нения определенного набора логических функций, описанных выше в рамках функциональной

модели.

Со второй точки зрения необходимо определить/задать функциональные связи модулей,

определяющие физическую (а не модельную) топологию, или архитектуру сети SDH. Сетевая

архитектура позволяет как анализировать общие закономерности функционирования сети, досто-

инства и недостатки различных составляющих ее топологий, так и выбирать топологию сети, оп-

тимальную для решения конкретной задачи.

С другой стороны, рассматриваемые модули связаны между собой физической средой

распространения SDH сигнала, создаваемой кабелем (как правило, волоконно-оптическим) или

эфиром при использовании радио- или спутниковой связи. Совместное рассмотрение функцио-

нальных связей и физической среды распространения сигнала позволяет выявить физические пре-

делы и ограничения на функционирование систем с заданной топологией.

2.3.1. Типы и задачи функциональных модулей сетей SDH

Сеть SDH, как и любая транспортная сеть, строится из отдельных функциональных модулей огра-

ниченного набора: мультиплексоров, коммутаторов, концентраторов, усилителей, регенера-

торов и терминального оборудования. Этот набор определяется основными функциональными

задачами, решаемыми сетью:

• объединение входных потоков, поступающих через каналы доступа, в агрегатный поток, при-

годный для транспортировки в сети SDH - задача мультиплексирования, решаемая терми-

нальными мультиплексорами - ТМ или мультиплексорами ввода/вывода - ADM;

• транспортировка агрегатных потоков по сети SDH с возможностью ввода/вывода вход-

ных/выходных потоков - задача транспортировки, решаемая мультиплексорами вво-

да/вывода - ADM, логически управляющими информационным потоком в сети, а физически -

потоком в физической среде, формирующей в этой сети транспортный канал;

• концентрация (объединение) нескольких однотипных частично заполненных потоков в ана-

логичный, но более полно (или полностью) заполненный поток в узле-концентраторе (или ха-

бе) - задача концентрации, решаемая концентраторами;

• усиление амплитуды сигнала, передаваемого на большие расстояния, для компенсации его за-

тухания - задача усиления, решаемая с помощью усилителей;

• восстановление (регенерация) формы, амплитуды и исходных параметров сигнала для ком-

пенсации его затухания и других форм деградации - задача регенерации, решаемая с помо-

щью регенераторов - устройств, аналогичных повторителям в ЛВС;

• перегрузка виртуальных контейнеров в соответствии со схемой маршрутизации из одного по-

тока или сегмента сети в другой, осуществляемая в выделенных узлах сети, - задача коммута-

ции, или кросс-коммутации, решаемая с помощью цифровых коммутаторов или кросс-

коммутаторов - DXC;

• сопряжение сети пользователя с сетью SDH - задача сопряжения, решаемая с помощью око-

нечного оборудования - в первую очередь интерфейсных модулей, принимающих и обраба-

тывающих для последующего мультиплексирования или коммутации трибы PDH и SDH, a

также различных согласующих устройств, например, конвертеров интерфейсов, конвертеров

скоростей, конвертеров импедансов и т. д., [26, 215].

Глава 2

Синхронные цифровые сети на основе технологии SDH

87

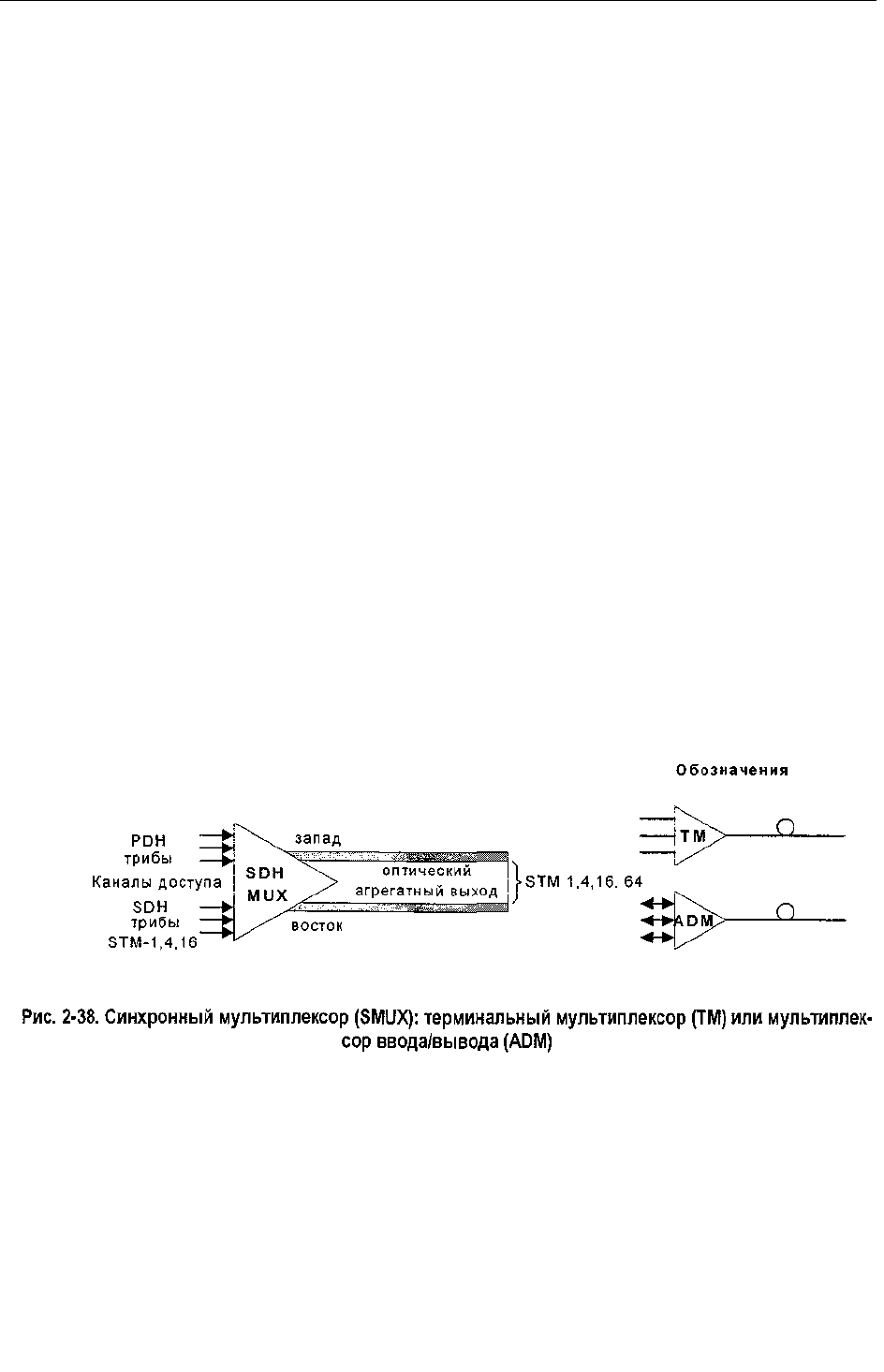

2.3.2. Мультиплексоры

Основным функциональным модулем сетей SDH является мультиплексор. Мы будем использовать

этот термин как для собственно мультиплексоров, служащих для объединения/сборки (мультип-

лексирования) низкоскоростных потоков в высокоскоростной, так и для демультиплексоров, слу-

жащих для разборки (демультиплексирования) высокоскоростного потока с целью выделения

низкоскоростных потоков.

Мультиплексоры SDH в отличии от обычных мультиплексоров, используемых, например,

в сетях PDH, выполняют как функции собственно мультиплексирования, так и функции устройств

терминального доступа, позволяя подключать стандартные каналы PDH иерархии (трибы) непо-

средственно к своим входным портам. Они являются более универсальными и гибкими устрой-

ствами, позволяющими решать практически все перечисленные выше задачи, т.е. кроме задачи

мультиплексирования выполнять еще и задачи коммутации, концентрации и регенерации. Это

оказывается возможным в силу модульной конструкции SDH мультиплексора - SMUX, при ко-

торой выполняемые функции определяются лишь возможностями системы управления и составом

функциональных модулей (карт), включенных в спецификацию мультиплексора. Принято, однако,

выделять два основных типа SDH мультиплексора: терминальный мультиплексор и мультип-

лексор ввода/вывода.

2.3.2.1. Терминальный мультиплексор

Терминальный мультиплексор (ТМ) является мультиплексором и оконечным устройством SDH

сети с каналами доступа, соответствующими трибам PDH и SDH иерархий (рис. 2-38). Терминаль-

ный мультиплексор может или вводить каналы, т.е. коммутировать их со входа трибного интер-

фейса на линейный выход, или выводить каналы, т.е. коммутировать их с линейного входа на

выход трибного интерфейса. Он может также осуществлять локальную коммутацию входа одно-

го трибного интерфейса на выход другого трибного интерфейса. Как правило эта коммутация ог-

раничена трибами 1,5 и 2 Мбит/с.

Для мультиплексора максимального на данный момент действующего уровня SDH иерар-

хии (STM-256), имеющего скорость выходного потока 40 Гбит/с, максимально полный набор ка-

налов доступа может включать PDH трибы 1,5; 2; 6; 34; 45 и 140 Мбит/с и SDH трибы 155, 622 и

2500 и 10000 Мбит/с, соответствующие STM-1, 4, 16, 64 [27, 215]. Если PDH трибы являются

"'электрическими", т.е. использующими электрический формат сигнала для передачи данных, то

SDH трибы могут быть как электрическими (STM-1), так и оптическими (STM-1, 4, 16, 64). Для

мультиплексоров SDH уровня STM-64 из этого набора исключается триб 10000 Мбит/с, для уров-

ня STM-16 - исключается триб 2500 Мбит/с, для STM-4 - триб 622 Мбит/с, и, наконец, для первого

уровня - триб 155 Мбит/с. Ясно, что конкретный мультиплексор может и не иметь полного набора

трибов для использования в качестве каналов доступа. Это определяется не только пожеланиями

заказчика, но и возможностями фирмы-изготовителя.

Глава 2

Синхронные цифровые сети на основе технологии SDH

88

Другой важной особенностью SDH мультиплексора является наличие двух оптических ли-

нейных выходов (каналов приема/передачи), называемых агрегатными выходами и используе-

мых не только собственно для приема-передачи, но и для создания режима полного резервирова-

ния, или защиты по схеме 1+1 с целью повышения надежности [22]. Эти выходы (в зависимости

от топологии сети) могут называться основными и резервными (линейная топология, см. ниже

рис. 2-48) или восточными и западными (кольцевая топология, см. ниже рис. 2-52).

Нужно заметить, что термины "восточный" и "западный", применительно к сетям SDH, ис-

пользуются достаточно широко для указания на два прямо противоположных пути распростра-

нения сигнала в кольцевой топологии: один - по кольцу влево - "западный", другой - по кольцу

вправо - "восточный". Они не обязательно являются синонимами терминов "основной" и "резерв-

ный" (как например, на рис. 2-70, где резервные блоки затенены). Если резервирование не исполь-

зуется (так называемый незащищенный режим), достаточно только одного выхода (одного канала

приема/передачи). Резервирование 1+1 в сетях SDH является их внутренней особенностью и име-

ет мало общего с так называемым внешним резервированием, когда используется альтерна-

тивный (резервный) путь от одного узла сети к другому и дополнительный комплект оборудова-

ния, как это делается, например, в так называемой ячеистой сети SDH, работающей в незащи-

щенном режиме (подробнее см. разд. 2.6).

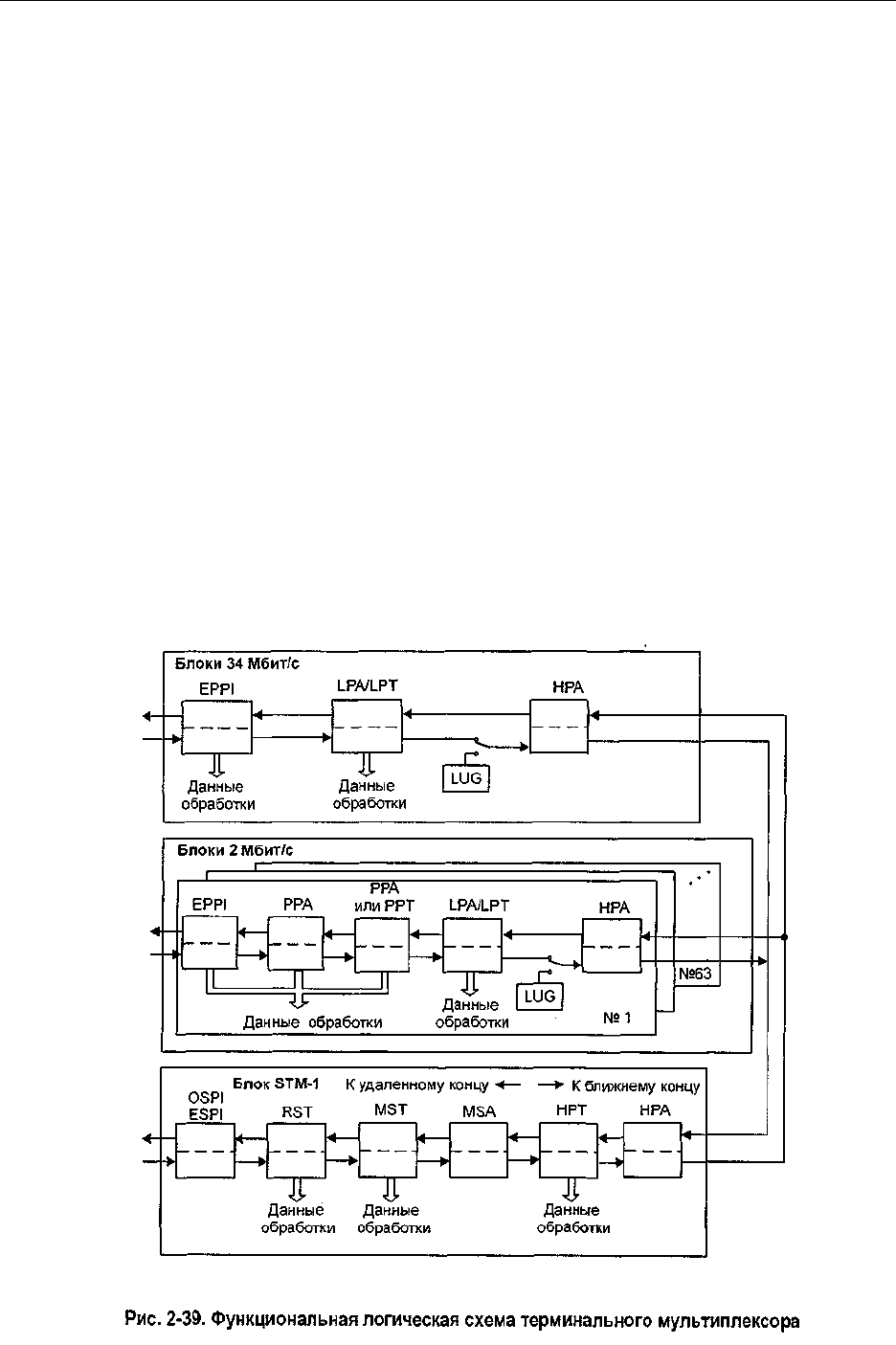

На рис. 2-39 приведена развернутая функциональная схема терминального мультиплексора

STM-1, составленная из логических функциональных блоков, описанных выше [58]. На схеме (для

простоты) показан один (2 Мбит/с) из двух интерфейсных (входных) блока, осуществляющих об-

работку трибов 2 и 34 Мбит/с и мультиплексорный блок, формирующий агрегатный (выходной)

канал. Ниже кратко рассмотрены интерфейсный блок, осуществляющих обработку 2 Мбит/с три-

бов, и агрегатный блок.

Глава 2

Синхронные цифровые сети на основе технологии SDH

89

Интерфейсный блок

Интерфейсный блок (рассмотрен только интерфейс 2 Мбит/с) максимально может быть

представлен 63 идентичными 2 Мбит/с каналами (мы рассмотрим один из них). Пунктиром пока-

заны блоки, используемые в байт-синхронном режиме сборки модулей TU. Блоки, работающие на

приеме и передаче, разделены пунктиром на две части. На приеме 2 Мбит/с триб обрабатывается

функцией EPPI - электрический физический интерфейс сигнала PDH, являющейся электриче-

ской версией функции PPI, описанной выше, формирующей в процессе мониторинга аварийное

сообщение LOS. При использовании байт-синхронного режима сборки используются функции

РРА/РРТ - адаптации и окончания маршрута PDH, формирующими аварийные сообщения:

AIS, DEG (SD), EXC (EXE), FERF, LOF. После этого сигнал обрабатывается функциями LPA/LPT -

адаптации и окончания маршрута нижнего уровня, формирующими сообщения DEG (SD),

FERF, SLM, SSF, TIM, UNEQ, и поступает на блок НРА - адаптации маршрута верхнего уров-

ня, формирующего сообщения AIS и LOP.

Итак, указанные выше функции следующим образом обрабатывают входной сигнал:

- EPPI/PPA - выделяют синхронизирующий сигнал из линейного кода HDB-3, регенерируют и де-

кодируют данные, мониторят физическое состояние сигнала;

- РРТ - терминируют маршрут данных потока 2 Мбит/с и передают тайм-слоты 1-31 (64 кбит/с) на

обработку LPA;

- LPA - отображает полученные тайм-слоты на поле контейнера С-12;

- LPT - генерирует маршрутный заголовок VC-12 РОН, формируя VC-12;

- LUG - если нет нормального виртуального контейнера нижнего уровня на выходе LPT, генератор

LUG генерирует VC-12 с нормальным РОН, но без полезной нагрузки, снабжая его меткой

UNEQ - незагруженный;

- НРА - генерирует указатель TU-12, отображает VC-12 (а возможно и VC-3) на полезную нагруз-

ку VC-4, генерирует VC-4 РОН, формируя VC-4.

Выходной сигнал интерфейсного блока формируется аналогично предыдущему, но ука-

занные функции осуществляют обратные действия, кроме функции LUG, которая не используется.

Агрегатный блок

Агрегатный блок при работе использует следующие функциональные логические элемен-

ты (представленные в направлении генерации (передачи) агрегатного потока): НРА, HPT, MSA,

MST, RST, OSPI. Большинство функций этих элементов нам уже знакомо, кроме НРТ - окончания

маршрута верхнего уровня и OSPI - оптический физический интерфейс сигнала SDH. Как и

для интерфейсного блока, на рисунке агрегатного блока показаны аварийные сигналы и сообще-

ния, генерируемые при функционировании мультиплексора различными блоками-функциями:

LOM (НРА); DEG, FERF, SLM, SSF, TIM, UNEQ (HPT); AIS, LOP (MSA); AIS, DEG, FERF (MST);

LOF (RST); LOS (OSPI).

Итак, указанные выше функции следующим образом формируют выходной сигнал:

- IPA/HPT - принимая сигнал с блока НРА на выходе интерфейсного блока, окончательно форми-

руют блок VC-4 (если требуется), генерирует указатели AU-4 и синхронизирует сигналы путем

подстройки указателей AU-4 и TU-12;

- MSA/MST - генерируют и записывает заголовок мультиплексной секции MSOH;

- RST - генерируют и записывает заголовок регенераторной секции RSOH, скремблирует сформи-

рованный сигнал;

- OSPI - конвертирует полностью сформированный электрический STM-1 сигнал в оптическую

форму;

Входной сигнал агрегатного блока формируется аналогично предыдущему, но указанные

функции осуществляют обратные действия.

2.3.2.2. Мультиплексор ввода/вывода

Мультиплексор ввода/вывода ADM может иметь на входе тот же набор трибов, что и терми-

нальный мультиплексор (рис. 2-38). Он позволяет вводить/выводить соответствующие им каналы.

Глава 2

Синхронные цифровые сети на основе технологии SDH

90

Дополнительно к возможностям коммутации, обеспечиваемым ТМ, мультиплексор ADM

позволяет осуществлять сквозную коммутацию выходных потоков в обоих направлениях (напри-

мер, на уровне контейнеров VC-4 в потоках, поступающих с линейных или агрегатных выходов,

т.е. оптических каналов приема/передачи). Такой мультиплексор имеет как правило достаточно

мощную матрицу кросс-коммутации, позволяющую решать (хотя и в меньшем объеме) те же зада-

чи, что и специализированный кросс-коммутатор.

ADM также позволяет осуществлять замыкание канала приема на канал передачи на обоих

сторонах (восточной и западной) в случае выхода из строя одного из направлений, т.е осуществ-

лять модельную матричную функцию резервного переключения. Наконец, он позволяет (в случае

аварийного выхода из строя мультиплексора) пропускать (в аварийном пассивном режиме) основ-

ной оптический поток в обход мультиплексора. Все это дает возможность использовать ADM в

топологиях типа кольца.

Нужно иметь ввиду, что решение задачи вывода каналов (трибов) из агрегатного потока

осуществляется на уровне матрицы кросс-коммутации. При этом используется двойное преобра-

зование потока: оптоэлектронное (ОЭ) на входе матрицы и электрооптическое (ЭО) на выходе. В

результате выходной канал (триб) должен отводиться в оптическую среду передачи (ВОК) или до-

полнительно преобразовываться в электрический сигнал внешним ОЭ преобразователем. Важным

моментом здесь является то, что, как правило, число каналов одновременного вывода равно числу

однотипных каналов ввода или равно эквивалентно-пересчитанной на каналы емкости кросс-

коммутатора.

В последнее время в связи с использованием чисто оптических технологий мультиплекси-

рования может оказаться так, оптический мультиплексор ввода-вывода, будет иметь существенной

разные возможности по числу каналов одновременного ввода и вывода (последних может быть

значительно меньше в силу ограничений оптического демультиплексора, см. разд. 10.5)

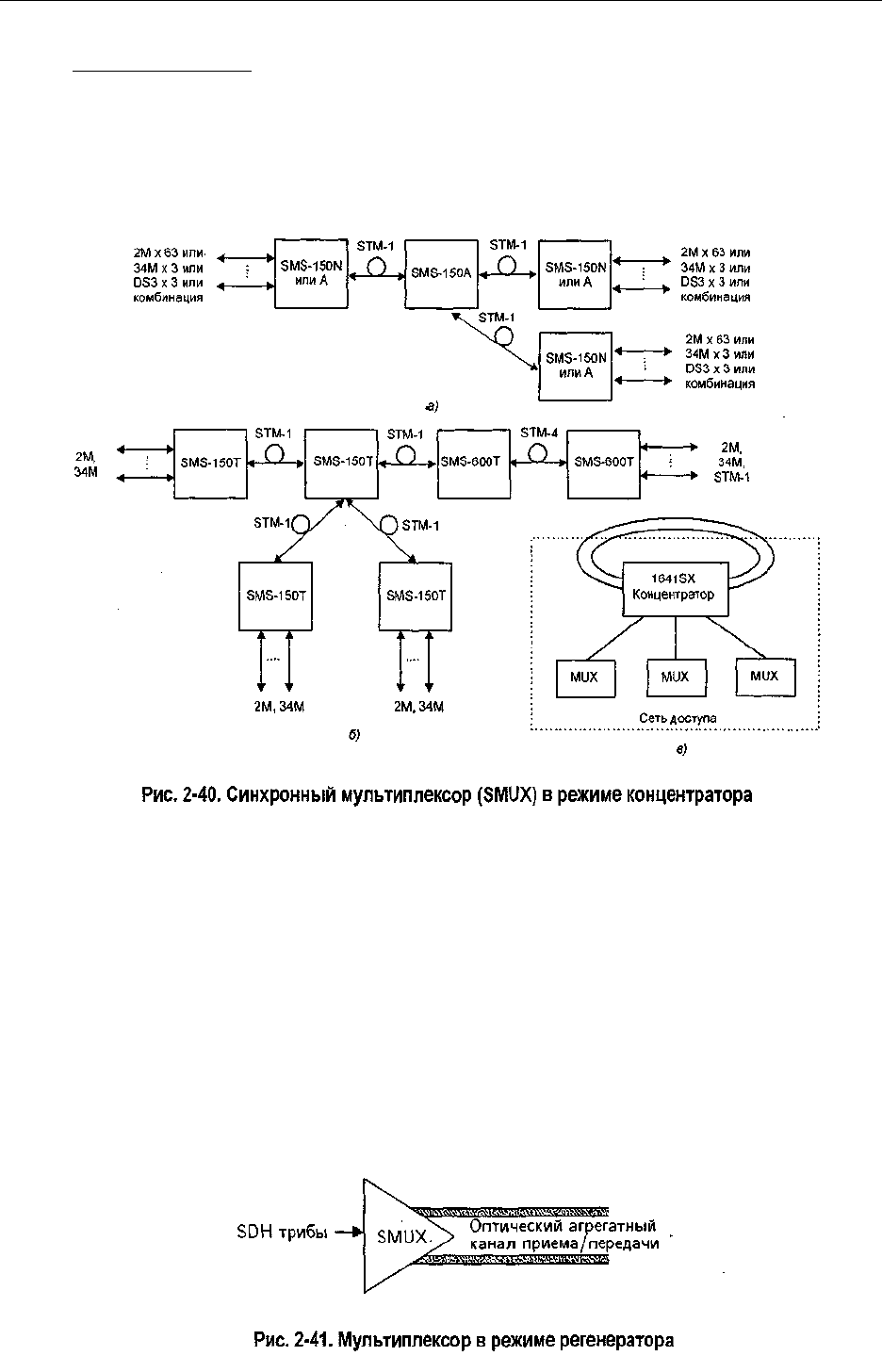

2.3.3. Концентраторы

Концентратор (иногда называемый "хабом", так как используется в топологических схемах типа

"звезда"), представляет собой мультиплексор, объединяющий несколько, как правило однотипных

(со стороны входных портов) потоков данных, поступающих от удаленных узлов сети в один рас-

пределительный узел сети SDH, не обязательно также удаленный, но связанный с

ОСНОЕНОЙ

транспортной сетью (см. рис. 2-40).

Этот узел (допустим типа STM-N) может также иметь не один, а два, три или больше пор-

тов типа STM-N или STM-N-1 (рис. 2-40,а,б,в), что позволяет организовать подключение одной

дополнительной ветви к основной линейной цепи (рис. 2-40,а), или кольцу, или подключение

двух дополнительных ветвей к основной линейной цепи (рис. 2-40,6), или кольцу, или, наконец,

подключение нескольких узлов сети к линейной сети, или кольцу SDH (рис. 2-40,в).

В общем случае концентратор позволяет уменьшить общее число каналов, подключенных

непосредственно к основной транспортной сети SDH. Мультиплексор распределительного узла в

порте ответвления позволяет локально коммутировать подключенные к нему каналы, давая воз-

можность удаленным узлам обмениваться через него между собой, не загружая трафик основной

транспортной сети. Нужно заметить, что суммарный входной поток трибов концентратора не дол-

жен превышать его выходной (агрегатный) поток, поэтому при использовании всех портов одного

уровня, потоки на входных портах должны быть частично заполнены, а матрица кросс-

коммутации концентратора должна работать в режиме консолидации (объединения) виртуальных

контейнеров (см. рис. 2-45).

2.3.4. Регенераторы и усилители

Регенератор представляет собой вырожденный случай мультиплексора, имеющего один входной

канал - как правило оптический триб STM-N и один или два (при использовании схемы защиты

1+1) агрегатных выхода (рис. 2-41).

Глава 2

Синхронные цифровые сети на основе технологии SDH

91

Задача регенератора - увеличить допустимое расстояния между терминальными узлами се-

ти SDH за счет регенерации оптических сигналов полезной нагрузки. Регенерация оптического

сигнала не сводится только к усилению сигнала, амплитуда которого уменьшилась до критическо-

го уровня в результате затухания сигнала при прохождении по волокну на длине регенерационной

секции. Необходимо также восстановить к исходной форме все параметры оптического сигнала,

например: его форму, крутизну фронтов, ширину на уровне половинной амплитуды и отношение

сигнал/шум.

Регенерация сигнала вплоть до настоящего времени может проводится только в электриче-

ской форме. В результате оптический сигнал в регенераторе сначала преобразуется в электриче-

скую форму, потом регенерируется, а затем преобразуется в оптическую форму. Это достаточно

сложно, если учесть частотный диапазон работы электронных устройств, регенерирующих сигна-

лы, распространяющиеся со скоростями 2,5 - 40 Гбит/с в режиме реального времени.

Для оборудования SDH первого поколения, не использовавшего оптические усилители -

ОУ допустимое расстояние между регенераторами (учитывая практику использования одномодо-

вых ВОК) составляло 15-40 км для длины волны порядка 1300 нм или 40-80 км - для 1500 нм. При

использовании оптических усилителей оно может достигать 600-650 км, что практически на поря-

док уменьшает число требуемых в настоящее время регенерационных секций. Более точно это

расстояние определяется отношением допустимых для секции регенератора суммарных потерь на

затухание на 1 км длины кабеля (см. более подробно ниже).

Глава 2

Синхронные цифровые сети на основе технологии SDH

92

Усилители (как правило оптические) стали применяться в аппаратуре SDH второго поко-

ления, после того как в промышленной эксплуатации появились ОУ на оптическом волокне, леги-

рованном эрбием (см. подробнее разд. 10.1).

Оптические усилители позволяют усилить на 10-20 дБ ослабленный при прохождении по

волокну сигнал без использования промежуточных ОЭ-ЭО преобразований. Они могут встраи-

ваться (вставляться в виде карт) в мультиплексоры SDH или использоваться в виде автономных

устройств на линии. При этом различают три типа ОУ:

- бустеры - выходные мощные ОУ, устанавливаемые после оптического передатчика;

- линейные усилители - ОУ, устанавливаемые в виде автономных устройств на линии;

- предусилители - ОУ, устанавливаемые на входе оптического приемника.

Максимальный эффект увеличения длины регенераторной секции достигается тогда, когда

одновременно используются три типа усилителей: бустеры и предусилители, встраиваемые в

мультиплексорное оборудование, и автономные линейные усилители, устанавливаемые на линии

между двумя мультиплексорами.

Такие усилители позволяют сформировать новый тип секций - усилительные секции (на-

зываемые нами пролетами) в дополнение к мультиплексным и регенераторным секциям. Их ис-

пользование было ускорено широким внедрением технологии WDM и более подробно рассмотре-

но в разд. 11.1)

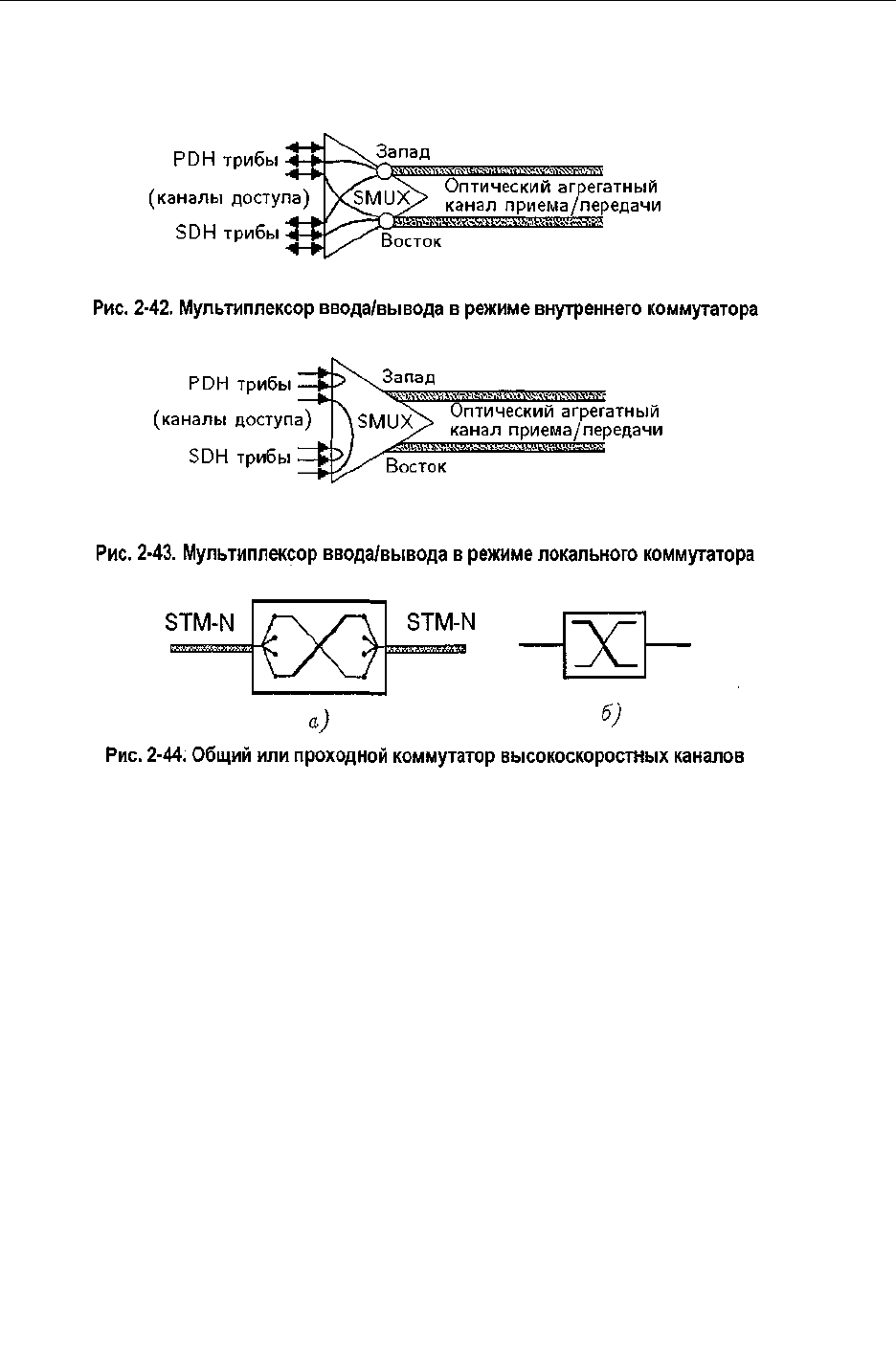

2.3.5. Коммутаторы

Подавляющее большинство современных мультиплексоров ввода/вывода строятся по модульному

принципу. Среди этих модулей центральное место занимает кросс-коммутатор или просто ком-

мутатор - DXC.

В синхронной сети коммутатор позволяет установить связи между различными каналами

(маршрутами потоков данных, виртуальными контейнерами), ассоциированными с определенны-

ми пользователями сети, путем организации полупостоянной (временной) перекрестной связи, или

кросс-коммутации, между ними. Наличие такой связи дает возможность осуществить маршру-

тизацию в сети SDH на уровне виртуальных контейнеров VC-n (см., например, рис. 2-3), управ-

ляемую сетевым менеджером в соответствии с заданной конфигурацией сети.

2.3.5.1. Типы коммутаторов SDH

Физически возможности внутренней коммутации каналов заложены в самом мультиплексоре

SDH, что позволяет говорить о мультиплексоре как о внутреннем или локальном коммутаторе.

На рис. 2-42, например, менеджер полезной нагрузки может динамически изменять логическое со-

ответствие между трибным блоком TU и каналом доступа (трибным интерфейсом), что равно-

сильно внутренней коммутации каналов. Кроме этого, мультиплексор, как правило, имеет воз-

можность коммутировать собственно каналы доступа, (рис. 2-43), что равносильно локальной

коммутации каналов (такие возможности отмечались как у ТМ, так и у ADM выше). На мульти-

плексоры, например, можно возложить задачи локальной коммутации на уровне однотипных кана-

лов доступа, т.е. задачи, решаемые концентраторами (рис. 2-43).

Все это говорит о возможности распределенного управления процессом коммутации в уз-

лах сети SDH. Однако эти возможности в большинстве своем ограничены как по числу коммути-

руемых каналов, так и по типу виртуальных контейнеров VC, доступных для коммутации. Поэто-

му в общем случае приходится использовать специально разработанные синхронные коммута-

торы - SDXC, осуществляющие не только локальную, но и общую или проходную коммутацию

высокоскоростных потоков (34 Мбит/с и выше) и синхронных транспортных модулей STM-N

(рис. 2-44).

Важной особенностью таких коммутаторов является отсутствие блокировки других ка-

налов при коммутации, когда коммутация одних групп TU (VC) не накладывает ограничений на

процесс обработки других групп TU (VC). Такая коммутация называется неблокирующей.

Глава 2

Синхронные цифровые сети на основе технологии SDH

93

Вопросы, касающиеся общей теории, типов и методов построения коммутирующих цепей

рассмотрены ниже в разд. 10.2, касающемся оптических коммутаторов.

Существуют несколько типов коммутаторов SDXC в зависимости от того, какие виртуаль-

ные контейнеры они могут коммутировать. Их обозначение в общем случае имеет вид SDXC п/т,

где п означает номер виртуального контейнера, который коммутатор может принять на вход, а m -

номер максимально возможного уровня виртуального контейнера, который он способен коммути-

ровать. Иногда вместо номера виртуального контейнера т указывают набор коммутируемых вир-

туальных контейнеров, например, m/p/q. Так например, для уровня STM-1 могут быть указаны

следующие типы коммутаторов:

- SDXC 4/4 - коммутатор, позволяющий принимать и обрабатывать VC-4, или потоки 140 и 155

Мбит/с;

- SDXC 4/3/2/1 - коммутатор, позволяющий принимать VC-4, или потоки 140 и 155 Мбит/с, и

обрабатывать VC-3, VC-2 и VC-1, или потоки 34 или 45, 6 и 1,5 или 2 Мбит/с;

- SDXC 4/3/1 - коммутатор, позволяющий принимать VC-4, или потоки 140 и 155 Мбит/с, и об-

рабатывать VC-3 и VC-1, или потоки 34 или 45 и 1,5 или 2 Мбит/с;

- SDXC 4/1 - коммутатор, позволяющий принимать VC-4, или потоки 140 и 155 Мбит/с, и обра-

батывать VC-1, или потоки 1,5 или 2 Мбит/с.

Коммутатор выполняет ряд специфических функций в зависимости от режима работы и

состава оборудования, с которым он работает.

2.3.5.2. Функции, выполняемые коммутатором

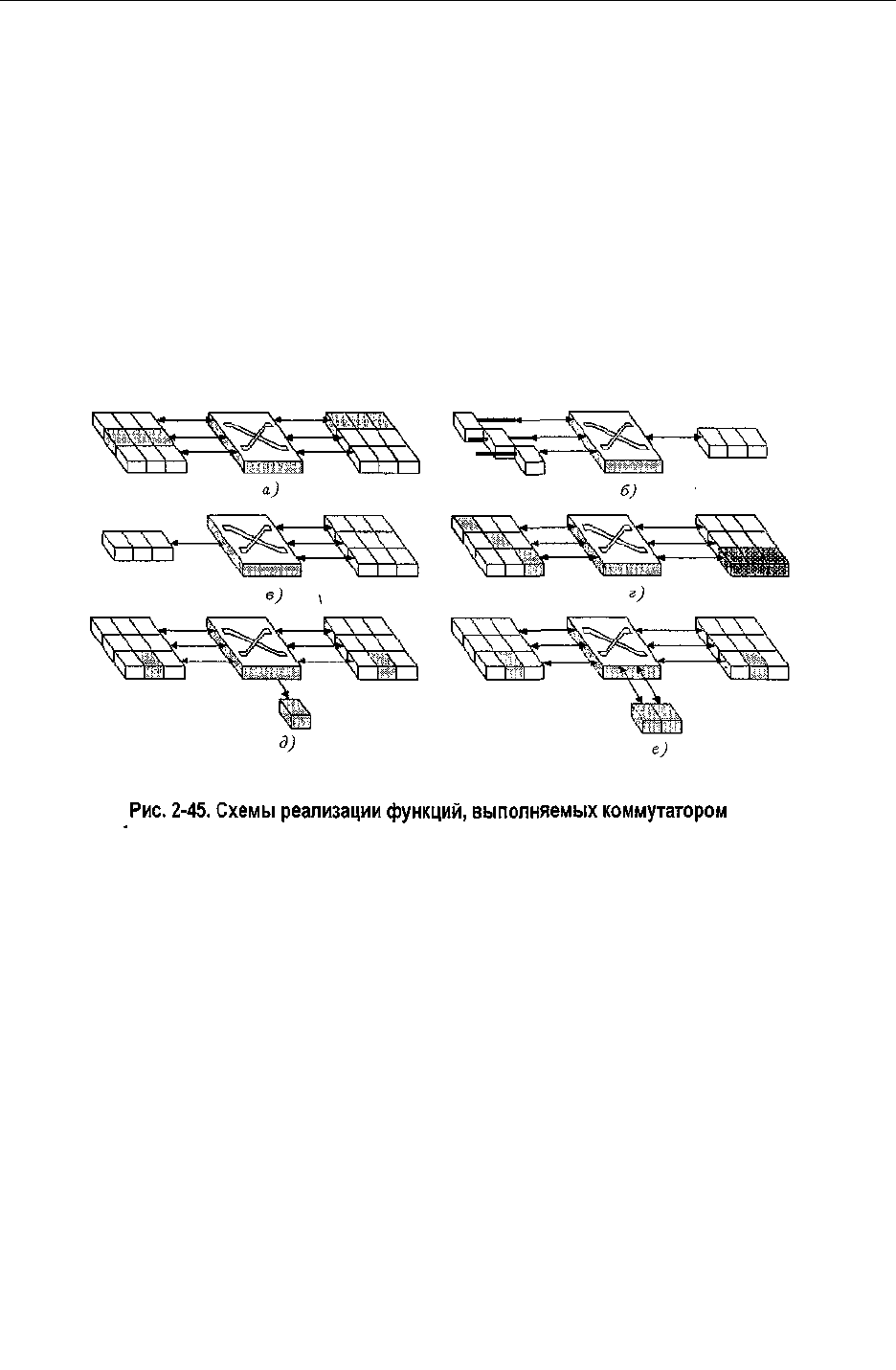

Можно выделить шесть различных функций, выполняемых кросс-коммутатором. Они проиллюст-

рированы на рис. 2-45:

Глава 2

Синхронные цифровые сети на основе технологии SDH

94

- маршрутизация (routing) виртуальных контейнеров VC, проводимая на основе использования

информации в маршрутном заголовке РОН соответствующего контейнера (рис. 2-45,а);

- консолидация или объединение (consolidation/hubbing) виртуальных контейнеров VC, прово-

димая в режиме работы концентратора/хаба (рис. 2-45,6);

- трансляция (translation) потока от одной точки к многим точкам, или к многоточие, (point-to-

multipoint), осуществляемая при использовании режима связи "точка-многоточка" (рис. 2-45,в);

- сортировка или перегруппировка (grooming) виртуальных контейнеров VC, осуществляемая с

целью создания нескольких упорядоченных, например по типу контейнеров, потоков VC из

общего потока контейнеров VC, поступающего на коммутатор (рис. 2-45,г);

- доступ к виртуальному контейнеру VC (test access), осуществляемый при тестировании обору-

дования (рис. 2-45,д);

- ввод/вывод (drop/insert) виртуальных контейнеров, осуществляемый при работе мультиплексо-

ра ввода/вывода (рис. 2-45,е).

Штриховкой на рис. 2-45 указаны блоки, участвующие в схеме реализации конкретной

функции.

2.3.5.3. Методы кросс-коммутации и взаимодействие сетей SDH

Как было указано выше кросс-коммутатор может осуществлять три типа коммутации: внутрен-

нюю, локальную и проходную. Рассмотрим кратко как это осуществляется.

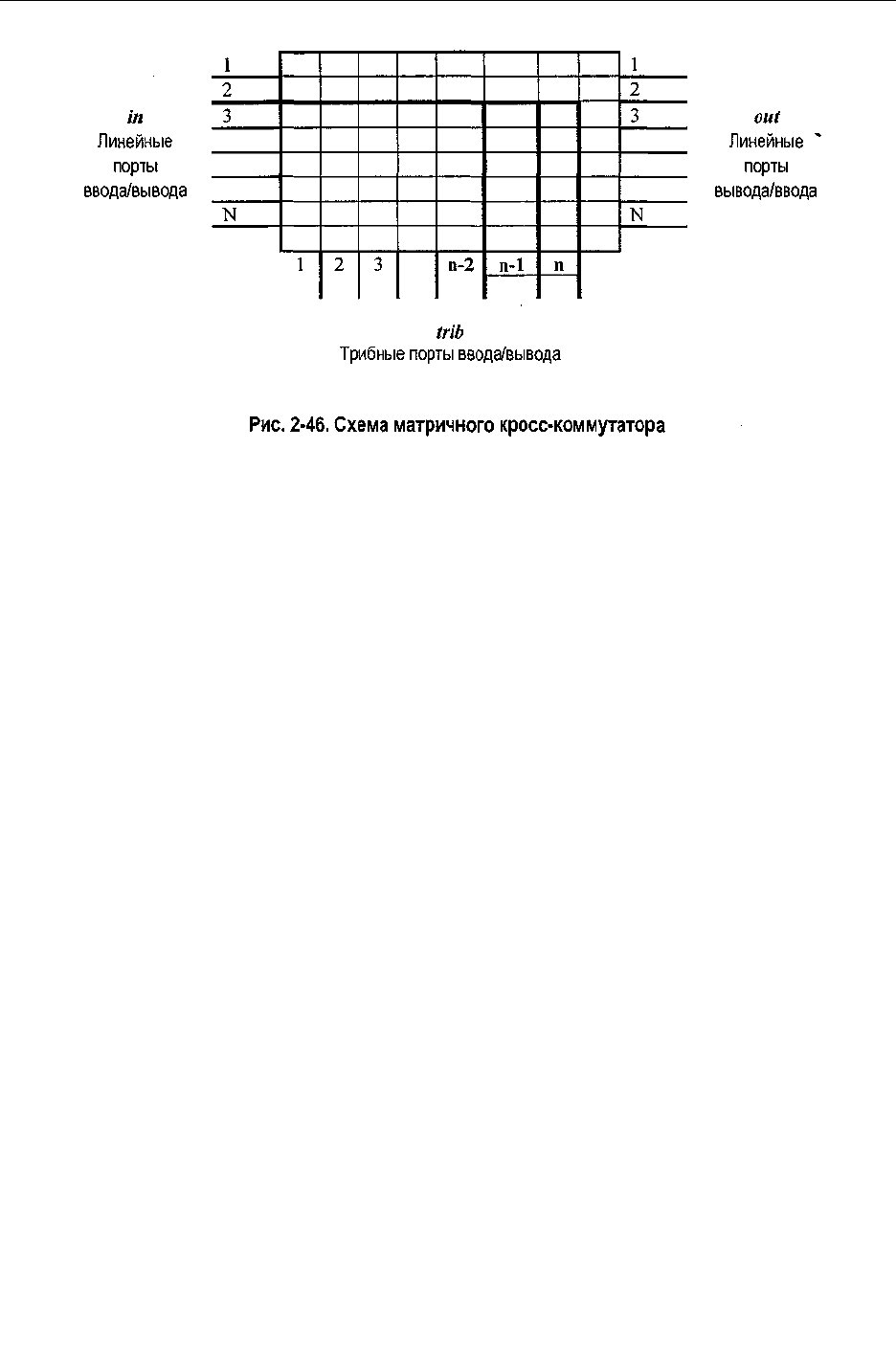

Кросс-коммутатор может рассматриваться как некая внутренняя многопортовая сеть, свя-

зывающая три типа портов (здесь мы рассматриваем только коммутаторы матричного типа):

- линейные порты ввода/вывода типа (in);

- линейные порты вывода/ввода типа (out);

- трибные порты ввода/вывода типа (trib).

Ядром такого коммутатора является неблокируемая, полнодоступная (в общем случае с

трех сторон - in, out, trib) матрица размера N x N(рис. 2-46). Матрица управляется мироконтрол-

лером и обеспечивает в общем случае коммутацию сигналов следующих уровней: VC-1 (1,5 или 2

Мбит/с), VC-2 (6 Мбит/с), VC-3 (34 или 45 Мбит/с) и VC-4 (140 Мбит/с). При этом возможна ор-

ганизация как однонаправленных, так и двунаправленных соединений типа: in-out, out-in, in-trib,

trib-in, trib-out, out-trib, trib-trib.

Глава 2

Синхронные цифровые сети на основе технологии SDH

95

Первые два типа (in-out, out-in) относятся к классу проходных соединений, следующие че-

тыре (in-trib, trib-in, trib-out, out-trib) - к классу внутренних и последнее (trib-trib) - к классу ло-

кальных соединений. Как правило, допускаются соединения трех типов:

- "точка-точка" - отображение одного входа/выхода на один выход/вход;

- "точка-многоточка" - отображение одного входа на несколько выходов (называемое ино-

гда мультикастингом), например, отображение входа 2 на трибные выходы п-2, п-1, п;

- "точка-все точки" - отображение одного входа на все выходы (называемое иногда брод-

кастин-гом или вещанием).

Емкость кросс-коммутаторов может быть достаточно большой - до 4096 х 4096 (или 4032 х

4032) соединений. Например, коммутатор компании Siemens, входящий в состав мультиплексоров

SM-1/4, имеет емкость 1008x1008 неблокируемых соединений [53].

Мультиплексоры, имеющие такие мощные коммутаторы, дают возможность осуществлять

два типа взаимодействия в сети SDH. Во-первых, осуществить связь двух колец SDH с перегруз-

кой трафика с одного кольца на другое. Причем, два кольца могут быть связаны как с помощью

одного, так и двух мультиплексоров. Во-вторых, мультиплексор, рассматриваемый как автоном-

ный узел сети, может осуществлять функции концентратора с перегрузкой потоков на три (трех-

лучевая звезда) или на четыре (четырехлучевая звезда) направления. Это позволяет использовать

их в сетях с ячеистой структурой, характерной для телефонных сетей общего пользования, где

кольцевые схемы иногда менее эффективны ввиду большого различия потоков в сегментах замк-

нутого маршрута, называемого "технологическим кольцом", чтобы отличать его от топологи-

ческого кольца SDH, где число потоков во всех сегментах одинаково. Для осуществления таких

типов соединений можно использовать коммутаторные блоки, вставляемые в стойку центрально-

го узла (в топологии "звезда"). Для мультиплексоров уровня STM-4 это могут быть, например, 2

дополнительных коммутатора уровня STM-1, способных коммутировать порядка 126-252 первич-

ных цифровых каналов по 2 Мбит/с каждый, как показано на рис. 2-40,6 [54].

Другим важным примером применения кросс-коммутаторов является организация связи в

единую сеть не только различных сегментов сети SDH, но и сегментов сетей, различных по техно-

логии, например сетей ATM, PDH, SONET и SDH. Характерным примеров таких коммутаторов

(класса SDXC 4/3/1), выпускаемых, как правило, в виде отдельных устройств, являются T::DAX

компании ECI и 1641SX компании Alcatel [55, 56].

Коммутатор T::DAX поддерживает европейские стандарты PDH и SDH и американские

стандарты Async и SONET и позволяет осуществлять форматные преобразования PDH, SDH и

SONET фреймов, обрабатывая следующий набор трибов PDH, SDH и SONET: 1,5 или 2 Мбит/с, 34

или 45 Мбит/с; STM-1; STS-1,3; ОС-3. Его эквивалентная коммутирующая емкость: основная -

1792x2 Мбит/с, расширенная - 3584x2 Мбит/с [55]. Вариант его использования приведен ниже на

рис. 2-59.