Севостьянов Г.Н. История США Том 3

Подождите немного. Документ загружается.

104

I. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА США В 20-Е ГОДЫ

АМЕРИКАНСКОЕ «ПРОЦВЕТАНИЕ»

105

Принцип государственного поощрения фермерской кооперации и об-

щего правительственного надзора за ее действиями в противовес идее

государственного регулирования сельскохозяйственного рынка вплоть до

конца 20-х годов оставался стержнем аграрной политики республикан-

ской администрации.

Гораздо дальше по пути внедрения принципов буржуазного коллек-

тивизма правительству республиканцев пришлось пойти в сфере железно-

дорожного транспорта. Это был вынужденный шаг. От эффективной и

бесперебойной работы железных дорог во многом зависело нормальное

функционирование капиталистической экономики, а крупные забастовки

рабочих-железнодорожников наглядно продемонстрировали явную недо-

статочность традиционных методов частномонополиcтического управле-

ния, к которым после ликвидации в 1920 г. государственного контроля

вновь вернулся железнодорожный транспорт. Поэтому в мае 1926 г.

конгресс принял новый железнодорожный закон, который подтвердил

право рабочих-железнодорожников на организацию я на заключение кол-

лективного договора и ввел в этой отрасли экономики систему государ-

ственного арбитража трудовых конфликтов

55

.

Несмотря на господство индивидуалистической идеологии, республи-

канская администрация уделяла все большее внимание не только хрони-

чески депрессивным отраслям экономики, но и некоторым новым, быстро

развивающимся сферам бизнеса. Так, государство приняло активное

участие в финансировании строительства шоссейных дорог, способствуя

бурным темпам развития автомобильного транспорта. По инициативе

Гувера министерство торговли в 1926—1927 гг. взяло курс на поощре-

ние операций коммерческой авиации.

Упорная и ожесточенная борьба развернулась в 20-е годы вокруг идеи

государственного владения гидроэнергетическими ресурсами. По предло-

жению группы прогрессивных республиканцев во главе с сенатором

Дж. Норрисом в конгресс несколько раз вносились законопроекты о

государственном гидроэнергетическом строительстве в долине реки Тен-

несси. Эти планы были категорически отвергнуты правительством Ку-

лиджа, которое помешало принятию билля Норриса под тем предлогом,

что прямое вмешательство федерального правительства в производство и

распределение электроэнергии абсолютно недопустимо. В свою очередь,

лидеры республиканской администрации пытались добиться от конгресса

согласия на передачу строительства гидроэнергетических сооружений в

долине реки Теннесси в руки частных монополий, прежде всего в руки

автомобильного концерна Г. Форда, и только сопротивление прогрессив-

ной общественности и активная кампания сенатора Норриса и его сто-

ронников помешали реализации этих планов.

Таким образом, объективные потребности капиталистического произ-

водства время от времени заставляли администрацию Кулиджа вопреки

пропагандируемым ею индивидуалистическим принципам идти на неко-

торое расширение государственного вмешательства в отдельных отраслях

экономики. Тем не менее в целом период капиталистической стабилиза-

ции 20-х годов характеризовался «явным преобладанием не государствен-

но-, а частномонополиcтических принципов во всех сферах общественной

55 Сивачев Н. В. США: государство и рабочий класс (от образования Соединенных

Штатов Америки до окончания второй мировой войны). М., 1982, с. 158—160.

жизни»

56

. По мнению большинства тогдашних идеологов крупного kапи-

тала США, свободное предпринимательство и частная инициатива, oxpa-

няемые государством, способны были решать все социальные проблемы.

Хотя объективный процесс огосударствления продолжался, идеология

неолиберализма как государственно-монополистическая форма буржуаз-

ной идеологии, возникшая в период «прогрессивной эры», в 20-е годы

отошла на второй план под натиском традиционных консервативно-инди-

видуалистических взглядов.

Реакционно-индивидуалистический курс социально-экономической по-

литики республиканской администрации сопровождался крайне неблаго-

приятными изменениями в идейно-политической обстановке в стране.

Продолжалось активное наступление крупного капитала на позиции тру-

дящихся, на те права, которые были завоеваны ими ранее. Попирая эле-

ментарные демократические свободы, реакция США жестоко расправля-

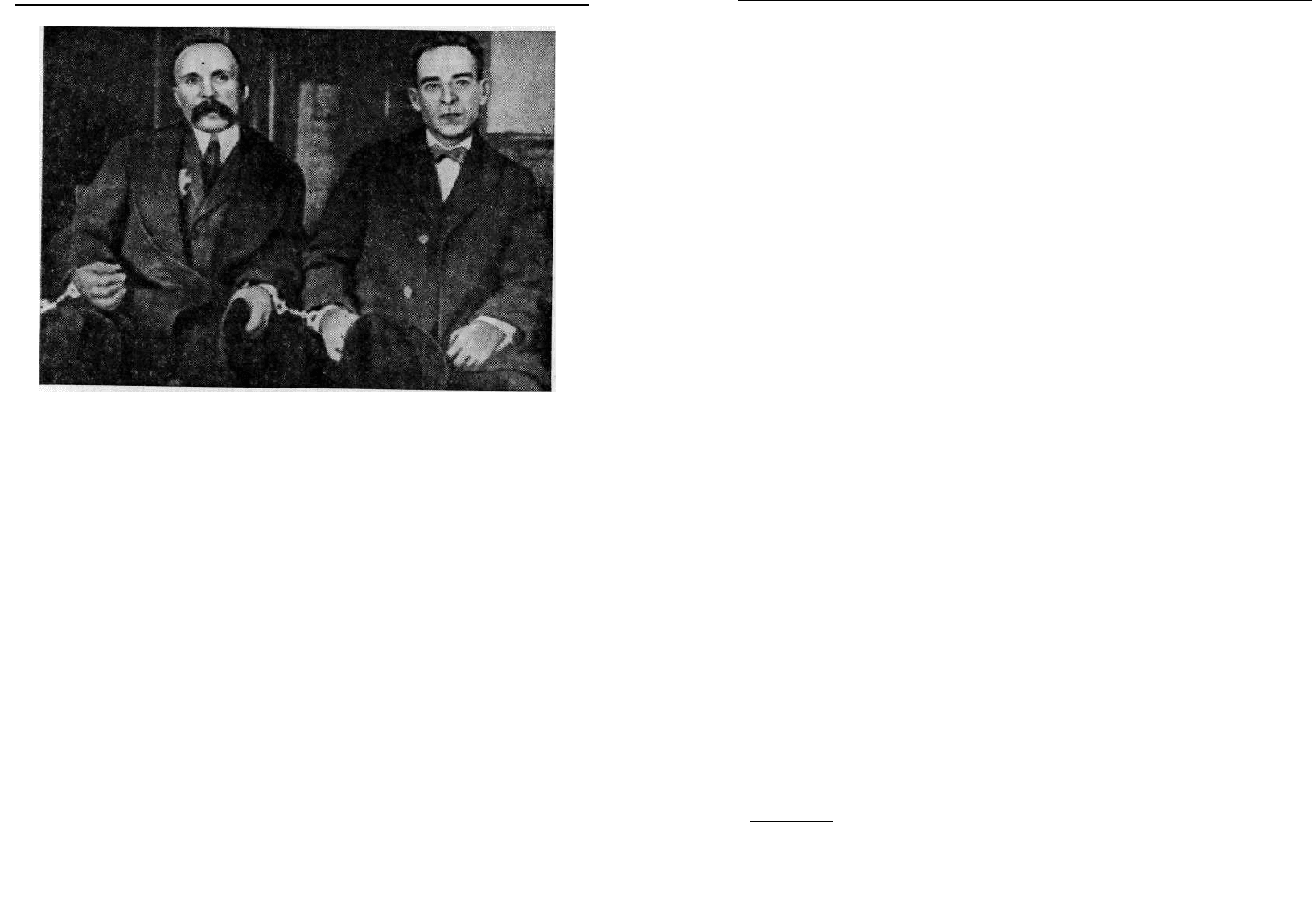

лась с радикальными деятелями рабочего движения. Вопиющим приме-

ром такого рода стало дело Н. Сакко и Б. Ванцетти, двух рабочих-

иммигрантов, итальянцев по национальности, которые были арестованы

еще в 1920 г. за активное участие в революционном движении и приго-

ворены к смертной казни по ложному обвинению в ограблении и убийст-

ве кассира обувной фабрики. Невиновность обвиняемых была докумен-

тально доказана. В Соединенных Штатах и за их пределами разверну-

лась широкая кампания в защиту Сакко и Ванцетти. Даже АФТ высту-

пила с энергичным протестом против несправедливого приговора, назвав

обвиняемых «жертвами расовых и национальных предрассудков и клас-

совой ненависти»

57

. Но американская реакция, бросая вызов мировому

общественному мнению, решила расправиться с ненавистными ей ради-

калами. В ночь на 23 августа 1927 г. Сакко и Ванцетти были казнены

па электрическом стуле.

В годы стабилизации значительно усилилось наступление на профсо-

юзное движение. В 1925 г. президент Национальной ассоциации промыш-

ленников Дж. Эджертон призвал членов руководимой им оргаизации к

развертыванию широкой кампании против профсоюзов, так как их дея-

тельность якобы мешала нормальному функционированию общества, ос-

нованного на принципах частной инициативы и свободной конкуренции.

Эта антипрофсоюзная кампания была значительно облегчена рядом

решений Верховного суда США, в которых утверждалось, что принятие

в 1914 г. закона Клейтона не означает изъятия профсоюзов из сферы

действия антитрестовского законодательства и прекращения судебного

вмешательства в трудовые конфликты. Судебные преследования проф-

союзов и стачек приобрели в 20-е годы наибольший размах. С прямым

осуждением забастовок не раз выступали и руководители республикан-

ской администрации. Правда, в отличие от Кулиджа или Меллона, зани-

мавших, как правило, открыто антирабочую позицию, Г. Гувер и разде-

лявший его взгляды министр труда Дж. Дэвис в соответствии с принци-

пом коллективных действий основных экономических групп общества

признавали за рабочими право объединяться в профсоюзы и заключать

коллективные договоры. Однако тут же добавлялось, что «не должно быть

56 Сивачев Н. В. Государственно-монополистический капитализм США.— Вопр. ис

тории, 1977, № 7, с. 83.

57 Джаугин Г., Морган Э. Наследие Сакко и Ванцетти. М., 1959, с. 276.

106

I. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА США В 20-Е ГОДЫ

АМЕРИКАНСКОЕ «ПРОЦВЕТАНИЕ»

107

НИКОЛО CAKKO И БАРТОЛОМЕО ВАНЦЕТТИ

никакого принуждения к вступлению в эти организации» и что «принцип

индивидуальной свободы требует открытых цехов» .

Такая интерпретация открывала широкий простор для антипрофсоюз-

ных действий предпринимателей. В противовес профессиональным сою-

зам они создавали «компанейские союзы», которые находились в полной

зависимости от хозяев и стремились внушить рабочим ложную идею

единства интересов труда и капитала. К концу 20-х годов в этих лже-

профсоюзах насчитывалось более 1,5 млн. членов. В ряде случаев ра-

бочих заставляли подписывать обязательство не вступать в профсоюзы

и не участвовать в стачечной борьбе. Такие соглашения, известные под

названием «контрактов желтой собаки», получили очень широкое распро-

странение: к 1929 г. ими было охвачено около 1 млн. рабочих

59

.

Важным орудием монополистической реакции в борьбе против рабо-

чего и демократического движения оставались многочисленные шовинис-

тические и расистские группы и объединения. Первенствующую роль сре-

ди них продолжал играть Ку-клукс-клан. С еще большим размахом и

ожесточенностью, чем в первые послевоенные годы, деятели Ку-клукс-

клана вели шумную кампанию в защиту «американизма», против все-

возможных «разрушительных» иностранных влияний. Как заявил в

1926 г. «имперский маг» этой организации X. Эванс, они претендовали

на «руководящее положение в движении за воплощение идеалов амери-

58 Цит. по: США: политическая мысль и история. М., 1976, с. 446.

59 Сивачев Н. В. Правовое регулирование трудовых отношений в США. М., 1972,

с. 23—24.

канизма»

60

. Своей главной целью лидеры Ку-клукс-клана провозгласили

борьбу за сохранение устоев традиционной белой, сельской, протестант-

ской, англосаксонской Америки. Они вели разнузданную погромную аги-

тацию против негров, евреев, католиков, иммигрантов и всех других сил,

которые, по их мнению, подрывали устои «патриархальной» Америки.

К середине 20-х годов Ку-клукс-клан достиг апогея своей силы и

влияния. В 1925 г. в его рядах насчитывалось, по различным оценкам,

4—5 млн. членов. Кроме штатов «глубокого» Юга, крупные организации

ордена возникли на Юго-Западе (штаты Техас, Оклахома), Среднем За-

паде (штаты Индиана, Огайо, Иллинойс), в штатах Тихоокеанского по-

бережья (Орегон, Калифорния). В этих районах Ку-клукс-клан стал

влиятельной политической силой, контролировавшей партийный аппарат

и местные органы власти. Так, в Индиане в 1924—1925 гг. под контро-

лем ордена находились губернатор, местное законодательное собрание,

оба сенатора и большинство членов палаты представителей федерального

конгресса от этого штата. Когда в конце 1923 г. губернатор Оклахомы

Дж. Уолтон при поддержке профсоюзов и радикальных фермерских ор-

ганизаций попытался было выступить против беззаконий Ку-клукс-кла-

на, местное законодательное собрание предъявило ему обвинение в «дик-

таторских устремлениях» и, использовав процедуру импичмента, сместилo

его с поста

61

.

Одним из основных требований Ку-клукс-клана и других ревностные

пропагандистов «американизма» был лозунг ограничения иммиграции.

В 20-е годы им удалось добиться принятия новых иммиграционных за-

конов, которые ввели жесткие квоты на допуск в США переселенцев из

других стран и тем самым сильно сократили размеры иммиграции. Ещe

в 1921 г. конгресс принял чрезвычайный иммиграционный акт, который

установил ежегодную квоту иммиграции из европейских стран в

350 тыс. человек. Ежегодное число переселенцев из каждой из этиx

стран не должно было превышать 3% общего числа иммигрантов данной

национальности, проживавших в США в 1910 г.

Однако закон 1921 г. не удовлетворил наиболее ревностных сторон-

ников ограничения иммиграции, так как, по их мнению, не создавал

достаточно прочных барьеров против наплыва «нежелательных иностран-

цев» из стран Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы, которыe

могли принести с собой опасные для капитализма идеи революционногo

переустройства общества. Предложения о дальнейшем ужесточении cи-

стемы квот были поддержаны Белым домом. В послании конгрессу (де-

кабрь 1923 г.) президент Кулидж заявил: «Америка должна остаться стрa-

ной для американцев. Поэтому необходимо продолжать политику ограни-

чения иммиграции»

62

. Через несколько месяцев, в мае 1924 г., был

принят новый иммиграционный закон, который снизил годичную квотy

иммиграции из стран Европы до 164 тыс. человек и ограничил ежего д-

ную норму переселенцев из этих стран до 2% общего числа иммигрантoв

той или иной национальности, проживавших в США в 1890 г., т. е. дo

начала массовой иммиграции из стран Южной и Восточной Европы.

60

Evans H. The Klan's Fight for Americanism.— The Annals of America, Chicago, 196

vol. 14, p. 506.

61 Burbank G. Agrarian Radicals and Their Opponents: Political Conflict in

Southern Oklahoma.— Journal of American History, 1971, June, p. 15—16.

62 The State of the Union Messages of the Presidents, vol. 3, p. 2651.

108

I. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА США В 20-Е ГОДЫ

АМЕРИКАНСКОЕ «ПРОЦВЕТАНИЕ»

109

Иммиграционные законы 1921 и 1924 гг. резко сократили размеры

европейской иммиграции в США и существенно изменили её националь-

ный состав. Если в 1907—1914 гг., в период наиболее интенсивной до-

военной иммиграции, из всех стран Европы переселилось в США

7,1 млн. человек, то в 1922—1929 гг. общая численность европейской

иммиграции составила 1,7 млн. Следовательно, ее размеры уменьшились

более чем вчетверо. Но особенно сильно сократилось число иммигрантов

из стран Центральной, Южной и Восточной Европы: в 1907—1914 гг.

их было 5,6 млн., а в 1922—1929 гг.—всего лишь 630 тыс., т. е. в

9 раз меньше

63

. Цель, поставленная ревнителями «американизма», была

достигнута: до первой мировой войны переселенцы из тех стран Евро-

пы представители которых зачислялись американскими шовинистами в

категорию «нежелательных иностранцев», составляли около 80% евро-

пейской иммиграции в Соединенные Штаты, а в 20-е годы их доля упа-

ла до 38%.

Большое место в агитации ревностных защитников «американизма»

занимал также вопрос о соблюдении «сухого» закона. Надежды актив-

ных его сторонников на благотворное действие XVIII поправки к консти-

туции США, запретившей производство, перевозку и продажу алкоголь-

ных напитков, очень скоро оказались несостоятельными. Значительная

часть населения США, особенно жители крупных городов, давно уже ото-

шедшие от традиционных идеалов пуританской фермерской Америки,

с самого начала выступали против «сухого» закона.

Дело осложнилось тем, что в первые же годы действия акта Волсте-

да, принятого в 1919 г. в целях практического осуществления XVIII по-

правки к конституции, широчайшее распространение в стране получили

нелегальные производство, контрабанда и транспортировка спиртных на-

питков. Этим были заняты многочисленные подпольные организации

бутлеггеров, прибыли которых исчислялись миллионами долларов. Ре-

зультатом их операций стал невиданный разгул коррупции, взяточниче-

ства и гангстеризма. Неудивительно, что число сторонников «сухого»

закона, особенно среди городского населения, уменьшалось с каждым

годом. По данным одного из обследований, проведенного в 1926 г.,

треть опрошенных высказалась за полную отмену акта Волстеда, поло-

вина — за его модификацию в целях разрешения легких вин и пива и

только пятая часть — за сохранение «сухого» закона в прежнем виде

64

.

Тем не менее даже в этих условиях сторонники запрета алкогольных

напитков с фанатичным упорством продолжали кампанию за строжайшее

соблюдение «сухого» закона. Вопрос об отношении к XVIII поправке к

конституции, так же как проблема Ку-клукс-клана и планы дальней-

шего ограничения иммиграции, стали в 20-е годы предметом ожесточен-

ных политических баталий. Агитация ретивых защитников всех этих

проявлений «истинного американизма» находила живейший отклик у жи-

телей маленьких провинциальных городков и сельских районов Запада

и Юга, в наибольшей степени сохранявших традиционные моральные

ценности старой, аграрной, богобоязненной Америки и с нескрываемой

враждебностью следивших за неуклонной поступью большого капитали-

стического города.

63 Historical Statistics of the United States, р. 105.

64 Shannon D. Op. cit., vol. 2, p. 135.

Бурный процесс индустриализации и урбанизации, переживаемый

Соединенными Штатами, с неизбежностью влек за собой дальнейшее

усиление гнета крупного капитала, обнищание и разорение миллионов

мелких собственников. Однако в массовой психологии мелкобуржуазных

слоев этот социальный конфликт приобретал своеобразную морально-

этическую окраску. Он воспринимался как столкновение двух противо-

стоящих систем ценностей, олицетворением которых были патриархальная

сельская Америка, с одной стороны, и капиталистический город — с дру-

гой. Предрассудками жителей американской провинции умело пользова-

лись реакционные политики, которые направляли протест мелкобуржуаз-

ных масс не против их настоящего врага — монополистического капита-

ла, а против Нью-Йорка, Чикаго и вообще против крупного города с

его кричащими контрастами богатства и нищеты, с населяющими его

«чужаками»-иммигрантами, с коррупцией, гангстерами и пьянством, с на-

рушающими пуританскую благопристойность новыми модами женского

платья и нормами морали и нравственности. Это неизбежно вело к от-

чуждению различных групп трудящегося населения страны и к ослабле-

нию их антимонополистической борьбы.

Важную роль в морализирующем походе идеологов «американизма»

против язв городской цивилизации играл и религиозный фундамента-

лизм. Последователи этого религиозного учения были сторонниками ор-

тодоксального толкования Библии. Они боролись за возрождение воинст-

вующего протестантизма и за неуклонное соблюдение «сухого» закона,

предавали проклятию социальное христианство, выступали в пользу

догматического толкования конституции, отстаивали идею неизменности

существующего социально-экономического строя США. В фундамента-

листских проповедях находили точное отражение настроения широких

масс обывателей, завороженных обещаниями «вечного процветания», не-

вежественных, нетерпимых к малейшим отклонениям от стандартов «сто-

процентного американизма». «Сухой закон, Ку-клукс-клан, фундамента-

лизм и ксенофобия,— писал в 1927 г. публицист У. Липпман,— это край-

нее, но истинное выражение политических, социальных и религиозных

взглядов старой американской деревенской цивилизации, сопротивляю-

щейся всему тому, что кажется ей чуждым и что на самом деле представ-

ляет собой новую Америку, вырастающую из старой»

65

.

Усилия фундаменталистов в 20-е годы были направлены на борьбу

против эволюционной теории Дарвина, подрывавшей самые основы хри-

стианского вероучения о божественном сотворении мира и человека. По

инициативе фундаменталистов в штатах Юга развернулось движение за

принятие законов, которые запрещали бы преподавание теории эволюции

в школах и высших учебных заведениях. В первых рядах этой кампа-

нии выступил У. Дж. Брайан. И это не было простой случайностью: в

его взглядах все время причудливо переплетались мотивы борьбы про-

тив монополий и консервативные религиозно-политические предубежде-

ния жителя американской «сельской глубинки». По оценке автора одного

из крупных исследований по истории американского протестантизма

Р. Миллера, Брайан представлял собой «не просто символ сельской про-

тестантской Америки, а сам был этой Америкой, В течение 30 лет

65 Цит. по: Кислова А. А. Социальное христианство в США: Из истории общест-

венной мысли, 90-е годы XIX в.— 30-е годы XX в. М., 1974, с. 95—96.

110

I. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА США В 20-Е ГОДЫ

АМЕРИКАНСКОЕ «ПРОЦВЕТАНИЕ»

111

Брайан воплощал все, ЧТО было лучшим, и все, что было порочным в

южных и среднезападных аграрных штатах»

66

.

Под давлением фундаменталистов законодательное собрание Теннесси

в 1925 г. одобрило первый антиэволюционный закон, который запретил

во всех учебных заведениях штата преподавание «любой теории, отри-

цающей библейскую историю божественного сотворения человека»

67

.

Вскоре аналогичные законы были приняты в Миссисипи и Арканзасе,

а в некоторых других южных штатах преподавание теории эволюции было

запрещено административными распоряжениями местных властей.

В июле 1925 г. в небольшом теннессийском городке Дейтоне был органи-

зован нашумевший на весь мир позорный «обезьяний» процесс против

молодого школьного учителя Джона Скопса, осмелившегося выразить

сомнение в конституционности антиэволюционного закона штата. В роли

обвинителя на процессе выступил сам Брайан. Защиту Дж. Скопса воз-

главил видный прогрессивный юрист К. Дарроу, показавший в своих ре-

чах, в какую трясину невежества и религиозного обскурантизма толкают

страну фундаменталисты. Но ничто не могло поколебать косности и само-

довольного тупоумия судей. Несмотря на явную нелепость обвинения,

они признали Скопса виновным. По словам Б. Шоу, дейтонский «обезья-

ний» процесс сделал Америку посмешищем в глазах всего мира.

«Просперити» наложило отпечаток и на характер партийно-политиче-

ской борьбы второй половины 20-х годов. Обе основные буржуазные пар-

тии США прочно стояли тогда на позициях защиты статус-кво, сорев-

нуясь между собой главным образом в восхвалении благ американского

«процветания». Особенно уверенно чувствовала себя правящая республи-

канская партия, находившаяся в тот период под безраздельным контро-

лем реакционной «старой гвардии» и других деятелей промонополистиче-

ского крыла партии. К очередным президентским выборам 1928 г. она

шла под развернутыми знаменами индивидуализма, который, как с гор-

достью утверждали республиканские политики, обеспечил Америке «бес-

конечное процветание». «Наши слова — в наших делах,— торжественно

заявляли республиканцы в предвыборной платформе.— Мы предлагаем

не обещания, а свершения». Прежний курс социально-экономической по-

литики лидеры республиканской партии предполагали проводить и в

дальнейшем. Они выступали за «строгую экономию правительственных

расходов» и за проведение «прогрессивной налоговой реформы, которая

в конечном счете позволила бы увеличить частные фонды для капитало-

вложений». Республиканцы ратовали, кроме того, за дальнейшее ограни-

чение иммиграции, якобы необходимое для поддержания «американского

уровня жизни», и за строгое соблюдение «сухого» закона

68

.

Откровенно промонополистический курс руководства партии и поли-

тики правительства Кулиджа по-прежнему встречал сопротивление со

стороны группы прогрессивных республиканцев. Как и ранее, они на-

правляли свои основные усилия на ограничение господства монополий и

на установление эффективного общественного контроля за их операция-

ми. После

смерти Р. Лафоллетта (июнь 1925 г.) их действия чаще всего

66 Цит. по Никитин В. А. Борьба внутри протестантских церквей США и

развитие ультраправого фундаменталистского движения.—В кн.:

Американский ежегодник, 1979. М., 1979, с. 44.

67 A history of the United States from 1865 to the Present, p. 361.

68 National Party Platforms, 1840-1972/Compl. by D. Johnson, K. Porter. Urbana (111.),

19/3, p. 280—281, 284, 288.

возглавлял сенатор Дж. Норрис. Другое оппозиционное течение в пар-

тии — фракция аграрных консерваторов, представлявших интересы фер-

мерской буржуазии Запада,— расходилось с лидерами республиканцев

главным образом по проблемам сельскохозяйственной политики, ведя

активную борьбу за принятие билля Макнери—Хоугена. Однако в пери-

од капиталистической стабилизации 20-х годов позиции обеих этих групп

и в особенности фракции левых республиканцев и в партии и в стране

значительно ослабли.

Кандидатом республиканской партии на пост президента в избиратель-

ной кампании 1928 г. был выдвинут Герберт Гувер, один из ведущих

представителей промонополистического крыла партии, активный защит-

ник концепции «коллективных действий» и «социальной ответственности

бизнеса». Лидеры делового мира США с воодушевлением одобрили этот

выбор. «Руководители промышленных и финансовых кругов,— писал ис-

торик Дж. Хикс,— больше уже не довольствовались тем, что во главе

Белого дома был политик, который делал все, что им было нужно. Они

хотели иметь президентом самого бизнесмена, который инстинктивно по-

нимал бы каждый их каприз. Гувер представлял для них идеального

кандидата, и они щедро финансировали его кампанию»

69

.

Не выдвигала какой-либо реальной альтернативы курсу республикан-

цев и демократическая партия. Она по-прежнему раздиралась острейшей

фракционной борьбой между двумя основными региональными группи-

ровками. Одну из них составляло влиятельное аграрное крыло партии,

во главе которого стояли крупные землевладельцы Юга и сельскохозяй-

ственная буржуазия Запада, опиравшиеся на широкие фермерские мас-

сы этих районов страны. Наиболее влиятельными лидерами аграрной

фракции продолжали оставаться У. Макаду и У. Дж. Брайан. Другая

группировка, имевшая своей базой партийные организации северо-вос-

точных штатов, действовала под руководством монополистических про-

мышленно-финансовых кругов Нью-Йорка, Бостона, Чикаго и других ин-

дустриальных центров. Ее массовую основу составляли мелкобуржуазные

слои населения крупных городов Севера и Северо-Востока и часть рабо-

чего класса, прежде всего из среды иммигрантов. На роль лидера этой

урбанистской фракции партии в 20-е годы выдвинулся губернатор штата

Нью-Йорк А. Смит.

Организационная раздробленность демократической партии, отсутст-

вие единства взглядов у ее лидеров, постоянные склоки между сторонни-

ками Макаду и приверженцами Смита в составе национального комите-

та партии — все это к середине 20-х годов почти полностью парализова-

ло ее практическую деятельность. А. Смит был недалек от истины,

когда заметил, что для демократической партии «стало правилом фун-

кционировать только по шесть месяцев каждые четыре года»

70

. Такая

ситуация вызывала немалое беспокойство у многих демократов. Однако

предпринятые в 1924—1925 гг. попытки Ф. Рузвельта, К. Хэлла и не-

которых других более дальновидных деятелей партии добиться ее орга-

низационного укрепления натолкнулись на упорное сопротивление мест-

ных партийных боссов, больше всего заботившихся о личных выгодах.

На протяжении 20-х годов в составе демократической партии про-

69 Hicks J. D. Republican Ascendancy, 1921—1933. N. Y., 1963, p. 202.

70 Цит. по: Burner D. The Politics of Provincialism. The Democratic Party in

Transition, 1918—1932. N. Y., 1968, p. 144.

112

I. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА США В 20-Е ГОДЫ

изошли определенные изменения. Демократы значительно укрепили свои

позиции в индустриальных штатах, их социальная база существен-

но расширилась за счет масс иммигрантов, переселившихся в Америку

еще в довоенные годы и осевших главным образом в крупных городах

Северо-Востока. Это повлекло за собой постепенную урбанизацию демо-

кратической партии, усиление ее северо-восточной фракции во главе с

А. Смитом. По справедливому замечанию Д. Бэрнера, автора интересной

книги по истории демократической партии того периода, «массовая им-

миграция 1900—1914 гг. явно приносила дивиденды ко времени выборов

1928 г.»

71

. Однако эта тенденция к изменению электората демократиче-

ской партии не нашла еще тогда адекватного отражения в ее идеологии

и политике. Вплоть до конца 20-х годов лидеры демократов так и не

вышли за пределы традиционных индивидуалистических лозунгов и не

предприняли каких-либо попыток модернизации идейных основ партии,

приведения их в соответствие с назревшими потребностями обществен-

ного развития.

В данной ситуации выработка конструктивной альтернативы полити-

ческому курсу республиканского правительства была невозможной. Не

случайно во второй половине 20-х годов борьба между демократами и

республиканцами развертывалась прежде всего не по вопросам социаль-

но-экономической политики, а по этнокультурным и религиозно-этиче-

ским проблемам. Но это было крайне невыгодно для демократов, ибо и

вопросы иммиграционного законодательства, и «сухой» закон,

и проблема воинствующего религиозного фундаментализма были предме-

тами острейших разногласий и споров между аграрной и урбанистской

фракциями партии. Следовательно, они способствовали не сплочению,

а еще большей фрагментации партийных рядов.

Идейный кризис и организационная раздробленность демократической

партии существенно ослабляли ее позиции в ходе избирательной кампа-

нии 1928 г. Растущее преобладание урбанистской фракции и ослабление

аграрного крыла партии привели к тому, что кандидатом демократов на

пост президента был выдвинут А. Смит, несмотря на то что он был вы-

ходцем из иммигрантской среды, католиком и противником «сухого» за-

кона. В своих речах Смит в ряде случаев довольно резко критиковал

реакционный политический курс республиканцев.

В предвыборной платформе демократической партии с полным осно-

ванием указывалось на то, что финансово-экономическая политика адми-

нистрации Кулиджа направлена на «укрепление позиций мультимиллио-

неров за счет рядовых налогоплательщиков»

72

. Однако по единодушной

оценке американской прессы, платформа, принятая в 1928 г. демократи-

ческой партией, была крайне уклончивой и расплывчатой и мало чем

отличалась от предвыборной платформы республиканцев. Как метко за-

метила одна из балтиморских газет, выбор, который предлагали тогда

народу две главные партии, - это «выбор между консерватизмом, про-

возглашающим, что абсолютно все в порядке, и консерватизмом, утвер-

ждающим, что все хорошо, но нужны некоторые небольшие перемены»

73

.

В течение всей избирательной кампании А. Смит и другие деятели

демократической партии стремились доказать, что они не хуже, чем

71Ibid., p. 229.

72National Party Platforms, p 272

73The Literary Digest, 1928, July 12 p. 6.

АМЕРИКАНСКОЕ «ПРОЦВЕТАНИЕ»

республиканцы, могут служить интересам деловых кругов. Не случайно

председателем национального комитета партии в 1928 г. стал один из

руководителей компании «Дженерал моторз», Дж. Рэскоб. В первых же

выступлениях он заверил бизнесменов в благонамеренности кандидата

демократов. «Бизнесу независимо от того, крупный он или мелкий, не

надо бояться демократического правительства»,—заявил он

74

. Ясно, что

подобные утверждения отнюдь не способствовали увеличению популяр-

ности А. Смита у большинства рядовых американцев.

Таким образом, избирательная кампания 1928 г. со всей отчетливо-

стью продемонстрировала назревавший кризис двухпартийной системы

США, поскольку налицо было отсутствие альтернативности в платформах

и конкретных действиях республиканцев и демократов, их согласие по

наиболее важным вопросам экономики и политики. И Г. Гувер и А. Смит,

как правило, избегали обсуждения «больных» социально-экономических

проблем, в которых проявлялись относительность и непрочность капита-

листической стабилизации. Межпартийная борьба свелась в 1928 г. к ост-

рой дискуссии о «сухом» законе и о религиозной принадлежности канди-

дата демократов. Республиканцы нередко сознательно направляли пред-

выборную дискуссию в русло обсуждения религиозно-этических проблем,

так как это раскалывало ряды сторонников демократической партии и

еще более ослабляло ее позиции на выборах.

В условиях «просперити» шансы республиканцев были, разумеется,

гораздо более предпочтительными. На выборах 1928 г. Гувер одержал

крупную победу. Он получил 21392 тыс. голосов и обеспечил себе

444 выборщика. За Смита голосовали 15 016 тыс. избирателей, давших

ему всего лишь 87 выборщиков. Республиканцы укрепили свои позиции

и в обеих палатах конгресса: они располагали теперь 56 местами в се-

нате и 267 в палате представителей, тогда как у демократов осталось со-

ответственно 39 и 167 мест

75

. Правда, в ряде крупных городов с их мно-

гочисленным иммигрантским населением демократы на выборах 1928 г.

впервые добились победы, но этого было недостаточно, чтобы изменить

общее преобладание республиканцев.

Победив на выборах, лидеры республиканской партии были полны оп-

тимизма и уверенности. В декабре 1928 г. в последнем послании кон-

грессу о положении страны президент Кулидж, готовившийся передать

бразды правления своему преемнику, торжественно декларировал: «Стра-

на может смотреть на настоящее с удовлетворением, на будущее — с

оптимизмом»

76

.

Не прошло и года, как на Америку со всей силой обрушился эконо-

мический кризис, безжалостно развеявший все иллюзии по поводу «не-

скончаемого просперити».

3. ОСЛАБЛЕНИЕ РАБОЧЕГО

И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В условиях стабилизации экономического положения страны амери-

канской буржуазии к середине 20-х годов удалось добиться существен-

ного ослабления рабочего и демократического движения. Это нашло вы-

74 Sundquist /. Dynamics of the Party System. Wash., 1973, p. 181.

75 Historical Statistics of the United States, p. 1073, 1083.

76 The State of the Union Messages of the Presidents, vol. 3, p. 2727.

113

114

I. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА США В 20-Е ГОДЫ

АМЕРИКАНСКОЕ «ПРОЦВЕТАНИЕ»

115