Сервоприводы. Основы, характеристики, проектирование

Подождите немного. Документ загружается.

Практика

приводной техники

Сервоприводы

Основы, характеристики,

проектирование

Издание 01/00

Практика приводной техники. Том 7

3

Содержание

1 Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1 Определение сервопривода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2 Развитие сервоприводов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3 Сравнение наиболее распространенных систем привода . . . . . . . . . . . 7

1.4 Преимущества и недостатки сервоприводов . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.5 Компоненты сервопривода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.6 Обзор серводвигателей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.7 Системы датчиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 Синхронный двигатель с постоянными магнитами . . . . . . . . . 17

2.1 Конструкция и принцип действия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2 Механические характеристики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.3 Электромеханический аварийный и стояночный тормоз . . . . . . . . . . . . 20

3 Резольвер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.1 Конструктивное исполнение и принцип действия . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.2 Обработка и использование сигнала резольвера . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.3 Моделирование импульсного датчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4 Сервопреобразователь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.1 Основные компоненты модульной системы . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.2 Сетевой модуль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4.3 Осевой модуль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5 Структуры регулирования / Режимы работы . . . . . . . . . . . . 34

5.1 Регулятор тока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.2 Регулятор скорости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5.3 Регулятор положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

5.4 Режимы работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6 Редукторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6.1 Требования сервотехники к редуктору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6.2 Общий обзор передач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6.3 Сравнение различных типов редукторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

7 Применение в промышленных условиях . . . . . . . . . . . . . . 42

7.1 Требования к сети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

7.2 Указания для двигателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

7.3 Прокладка кабелей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

7.4 Электромагнитная совместимость (ЭМС) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

7.5 Интерфейсы для внешнего управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

7.6 Определения привязки к процессу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

7.7 Условия окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

7.8 Ввод в действие и оптимизация регулятора . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

8 Проектирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

8.1 Алгоритм проектирования сервопривода . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

8.2 Пример проектирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

8.3 Расчет для оси X (движение) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

8.4 Расчет для оси Y (движение) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

8.5 Расчет для оси Z (подъем). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

8.6 Совместное питание для осей X,Y и Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Приложение

Определение мощности потерь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Выбор тормозного резистора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Издание подготовлено на основе документа SEW-EURODRIVE “Drive Engineering – Practical Implementation. Volume 7.

Servo Drives. Basics, Charasterics, Project planning”, 0922 4610 / 1196.

• ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ», г.Санкт-Петербург, январь 2000 г. Т. (812) 535-04-30

Содержание

Сервоприводы. Основы, характеристики, проектирование

Практика приводной техники. Том 7

4

1 Введение

Прогресс в областях электроники и используемых в электротехнике материалов изменили

ситуации в технике привода. До сих пор в сервотехнике применялись в основном двигатели

постоянного тока с постоянными магнитами.

Главный недостаток двигателей переменного тока по сравнению с двигателями постоянного

тока состоит в ограниченной возможности регулирования скорости. Последние достижения в

области электроники, особенно в микроконтроллерах, позволяют компенсировать этот

недостаток путем использования современных средств управления.

В настоящее время происходит смещение акцентов в приводных системах от двигателей

постоянного тока к двигателям переменного тока. Тенденция прехода к синхронным двигателям

переменного тока особенно очевидна в сервосистемах, которые почти всегда выполнялись с

использованием электроприводов постоянного тока.

Новые мощные постоянные магниты, изготовленные из сплавов неодим-железо-бора и самарий-

кобальта благодаря их высокой энергоемкости, могут существенно улучшить характеристики

двигателя при одновременным снижением массо-габаритных показателей электрических машин.

В итоге улучшаются динамические характеристики привода и снижаются его габариты.

1.1 Определение сервопривода

В современной приводной технике во многих случаях предъявляются высокие требования к:

• погрешности позиционирования;

• погрешности стабилизации скорости;

• широкому диапазону регулирования;

• стабилизации момента вращения;

• перегрузочной способности;

• высокой динамике.

Требования к динамике, т.е. поведению привода во времени, складываются из все

ускоряющихся процессов обработки, увеличению циклов обработки и связанной с ними

производительности машины. Высокая точность очень часто определяет возможность

использования систем электропривода в новых технологиях.

Этим требованиям должны отвечать современные высокодинамичные системы привода.

Сервопривод - это система привода, которая в широком диапазоне регулирования

скорости обеспечивает динамичные, высокоточные процессы и обеспечивает хорошую

их повторяемость.

Слово “серво” произошло от латинского слова “servus”, что переводится как слуга, раб,

помощник. В машиностроительных отраслях они были преимущественно вспомогательными

приводами (приводы подач в станках, приводы роботов и т.п.). Однако сегодня ситуация

изменилась, теперь и главные приводы реализуются с использованием сервотехники.

Принципиально перечисленных выше качеств можно добиться с использованием: двигателей

постоянного тока независимого возбуждения, асинхронных двигателей с короткозамкнутым

ротором, синхронных двигателей с возбуждением от постоянных магнитов.

Ниже приводится сравнение этих двигателей по ряду параметров.

В этом томе мы будем использовать термины “сервопривод” и ”динамичный привод” в

одинаковом значении. Они всегда будут относиться к синхронным двигателям переменного тока

с постоянными магнитами и связанными с ними системами управления.

1.2 Развитие сервоприводов

Термин “сервопривод” часто наводит на мысль о некоторой разновидности вспомогательного

привода. Однако это было справедливо 40 лет назад в машиностроении, где приводы подач,

например, в токарном станке, приводились в движение вручную. Пневматический,

гидравлический приводы или асинхронные двигатели с фиксированной скоростью

использовались только при высоких моментах. Мастерство оператора токарного станка, ручные

измерения и контроль определяли, насколько быстро и точно обработана деталь.

С другой стороны, применялся пневматический, гидравлический или электрический главный

привод, который был более или менее постоянным и управлял скоростью шпинделя.

Практика приводной техники. Том 7

Введение

5

1

1.2.1 Техническое развитие сервоприводов

Первоначально на рынке доминировали пневматические и гидравлические сервоприводы.

Привод постоянного тока получил распространение в 60-х годах, с развитием

полупроводниковой техники.

С точки зрения требований динамики развитие сервоприводов проходило в направлении

создания двигателей постоянного тока с малым моментом инерции. В основу получения малого

момента инерции ротора были положены два решения. Первое предполагало реализацию якоря

двигателя в виде тонкого плоского диска, не содержащего железо, второе – основывалось на

получении цилиндрического немагнитного якоря. В обоих случаях в начале 70-х годов стали

широко применять постоянные магниты из редкоземельных материалов, обеспечивающих

получение повышенного значения индукции в воздушном зазоре и высокого крутящего момента.

Какой тип управления использовался? Сначала – линейные усилители с силовыми

транзисторами и выходным напряжением приблизительно до 100 В. Позже – тиристорные

преобразователи, которые применялись до конца 70-х годов, когда им на смену пришли

импульсные преобразователи постоянного тока на ключевых транзисторах.

Это сопровождалось значительным повышением изначально низкого коэффициента полезного

действия электронных источников питания. Напряжение, которое могло быть получено на

выходе электронных источников питания ограничивалось приблизительно на уровне 200 В из-за

низкого допустимого напряжения транзисторов и ограничения напряжения между

коммутируемыми сегментами коллектора двигателя.

Транзисторные преобразователи, как правило, подключали к сети через трансформатор. Это

позволяло осуществить согласование выходного напряжения преобразователя с питающей

сетью.

Управление как скоростью, так и моментом были аналоговыми, со всеми вытекающими из этого

проблемами помехоустойчивости (восприимчивости низковольтных сигналов к наводкам) в

широком диапазоне регулирования скорости, характерном для сервоприводов. Для измерения

действительной скорости в канале обратной связи применялись тахогенераторы постоянного

тока.

Развитие преобразователей частоты, первоначально реализуемых на тиристорах, позднее на

силовых транзисторах, привело к повышению использования малоизнашиваемых асинхронных

стандартных двигателей переменного тока для приводов с невысокими требованиями по

точности управления.

Исследования бесщеточных двигателей, которые могут быть использованы в сервоприводах,

были начаты с середины 70-х годов.

В противоположность обычной компоновки двигателя постоянного тока разработчики пришли к

перспективному новому решению: якорь на статоре, поле возбуждения на роторе. Так

появились бесщеточные двигатели постоянного тока, или двигатели с электронной коммутацией.

Эти электрические машины принципиально представляют собой синхронные двигатели CД с

постоянными магнитами, в которых положение ротора контролируется простым импульсным

датчиком положения (инкодером), производящим 6 импульсов на оборот, по числу полюсов СД.

В дополнение к электронной бесконтактной коммутации и низкому износу, этот тип привода

имеет следующие преимущества:

• пониженный момент инерции из-за отсутствия обмотки на роторе,

• простота охлаждения, так как отвод тепла от статора предпочтительнее, чем от ротора,

• повышеный КПД, так как нет потерь, связанных с обмоткой возбуждения.

Электронная коммутация секций обмотки статора производится каждые 60

электрических

градусов и осуществляется датчиком положения ротора ДПР. Как и коммутация с помощью

коллектора в двигателях постоянного тока этот принцип коммутации также реализуется в виде

устройства коммутации и имеет блочное исполнение. Для управления скоростью двигателя

необходим дополнительный датчик скорости, например тахогенератор.

Параллельно с этим развивалось также и направление по применению асинхронного двигателя

переменного тока в качестве бесщеточного сервопривода. Этот тип двигателя дешев в

производстве и имеет дополнительное преимущество с возможностью управления в диапазоне

ослабления поля.

С другой стороны, с разработкой бесщеточных двигателей проводились теоретические

исследования по так называемой синусной коммутации сервопривода.

Принципиально двигатель с синусной коммутацией представляет собой СД с постоянными

магнитами, со всеми преимуществами, указанными выше. Однако, датчиком положения ротора

Сервоприводы. Основы, характеристики, проектирование

Практика приводной техники. Том 7

6

в этом случае служит резольвер, выходными синусоидальными сигналами которого

управляется ток статора машины.

Указанные выше все три типа бесщеточных приводов используются в настоящее время и

обеспечивают почти полную замену приводов со щетками с начала 90-х годов.

Решающим фактором этих успехов явился прогресс в области полупроводниковой техники.

Развитие высокой степени интеграции, высокоскоростных процессорных систем и модулей

энергонезависимой памяти облегчило внедрение цифрового управления. Во всяком случае,

функциональные задачи, встречающиеся более или менее часто в индивидуальных технических

системах, не так сильно сказывались на цене. Внедрением индивидуального программного

обеспечения удалось избежать увеличения количества аппаратных модулей.

Силовые модули в системах управления для всех трех типов бесщеточных приводов основаны

на следующем: преобразователь частоты (инвертор), управляемый датчиком положения ротора

двигателя, предпочтительнее, чем инвертор с независимым управлением, используемый для

стандартных двигателей переменного тока. Функциональные различия состоят только в наличии

замкнутой и разомкнутой обратной связи в системе управления.

Развитие силовых транзисторов с начала 90-х годов сделало также возможным подключать

системы управления сервоприводами (сервоконтроллеры) непосредственно к сети без

использования сетевого трансформатора.

1.2.2 Развитие рынка сервоприводов

Сервопривод первоначально применялся только в машиностроении при инструментальной

обработке материалов. Однако его потенциал был очень быстро реализован в начале 70-х годов

в результате расширения областей обработки, развития промышленных роботов и систем

автоматизированной сборки.

В противоположность инструментальной обработке, замена пневматического и гидравлического

оборудования шла медленнее, часто из-за больших различий в требованиях к размещению

привода.

В промышленности обработки материалов и робототехнических системах сначала

использовались двигатели постоянного тока с дисковыми роторами совместно с

низколюфтовыми планетарными редукторами или другими типами компактных редукторов,

обеспечивающих минимизацию массо-габаритных показателей привода. Позднее двигатели

постоянного тока с дисковыми роторами были заменены бесщеточными двигателями.

Теперь, когда автоматизация полностью охватила все области машиностроения, доминируют

электроприводы, и механика машин сильно упростилась с использованием современных

индивидуальных приводов взамен центрального привода. В результате расширился рынок

сервоприводов. Сегодня трудно найти сферу деятельности, где нет применения сервоприводам.

Наиболее важные среди них:

• изготовление бумаги,

• изготовление металлического листа,

• упаковка,

• обработка материалов,

• подъемно-транспортное оборудование,

• деревообработка,

• производство строительных материалов.

Сервоприводы широко используются в различных областях, и не все применения имеют

высокую динамику. Однако возможности получения высокостабильного или точного управления,

широкий диапазон регулирования скорости, высокая помехоустойчивость, малые габариты и вес

часто являются решающим фактором их применения.

Благодаря современным цифровым технологиям, сервоприводы сегодня использовать намного

легче, чем несколько лет назад. Цифровые технологии предлагают широкий выбор

ориентированных на специальное применение возможностей, большое разнообразие устройств

связи с объектами (как напрямую, так и через шины интерфейсов) и возможность использовать

персональный компьютер для контроля, оптимизации и автоматической настройки привода.

Гидравлические и пневматические приводы, упомянутые в начале этого раздела, в настоящее

время имеют только отдельные ниши на рынке.

Практика приводной техники. Том 7

Введение

7

1

1.3 Сравнение наиболее распространенных систем привода

Если сравнивать распространенные сегодня системы привода фирмы SEW, то базой для

сравнения должны служить различные факторы. Критерии сравнения должны быть выбраны с

большим вниманием, чтобы избежать «сравнения яблок с апельсинами».

Мы сосредоточимся на трех принципиальных показателях:

• характеристиках двигателей,

• основных характеристиках приводов,

• конфигурации системы управления.

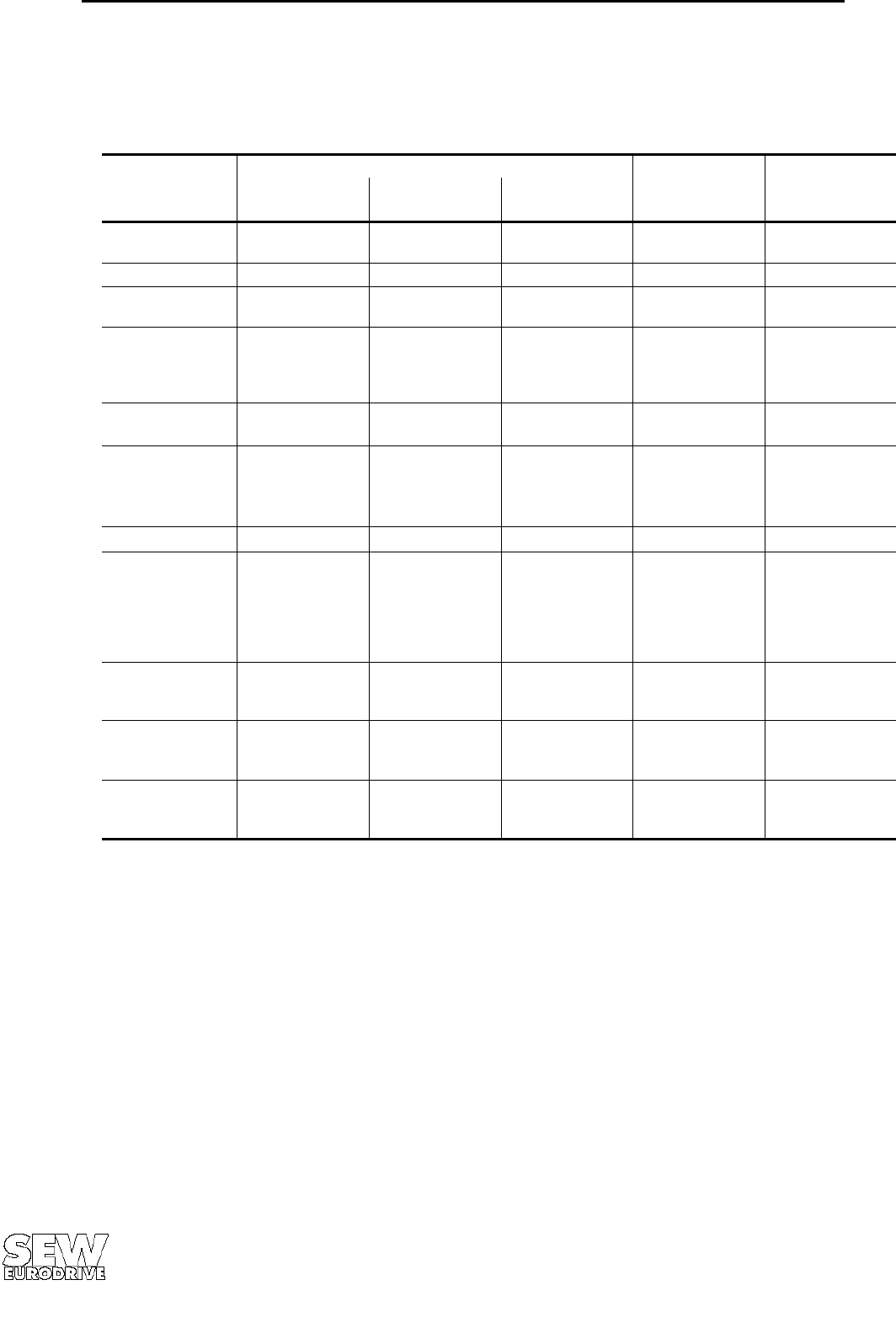

1.3.1 Сравнение характеристик двигателей

Сравнение приводится для конкретных двигателей близкой мощности и с близкой номинальной

скоростью.

Параметры Асинхронный двигатель,

питающийся от сети

Двигатель

постоянного тока

Синхронный двигатель

с постоянными магнитами

Мощность, кВт

7,5 8,3 7,5

Скорость, об/мин

2900 3200 3000

Тип / типоразмер

DFV132M2 GFVN160М DFY112ML

Тип защиты

IP54 IP44 IP65

Охлаждение

Вентилятор Вентилятор Самоохлаждение

через поверхность

Длина, мм

400 625 390

Полная масса, кг

66 105 38,6

Масса ротора, кг

17 29 8,2

J

д

⋅10

-4

кгм

2

280 496 87,4

Номинальный момент, Нм

24,7 24,7 24

Максимальный момент, Нм

2,6М

н

/ 1,8 М

н

1)

1,6 М

н

3,0 М

н

Максимальное ускорение, 1/с

2

1588

2)

797 8238

Максимальная динамика, %

(серводвигатель = 100%)

20

4)

10

100

Время разгона без нагрузки,

t

разг

, мс

191

3)

420 38

1) Приводится опрокидывающий момент и средний момент, принимаемый в расчетах;

2) максимальное угловое ускорение а

макс

= М

макс

/ J

д ;

3)

максмакс

M

J

М

nJ

t

∂∂∂∂

⋅

=

⋅

⋅

=

ω

55.9

разг

;

4) (

а / а

серво

)⋅ 100 %.

Приведенные в таблице параметры позволяют оценить технические данные сравниваемых

двигателей. Некоторые характеристики (затемнены в таблице) следует рассмотреть более

детально.

Сервоприводы. Основы, характеристики, проектирование

Практика приводной техники. Том 7

8

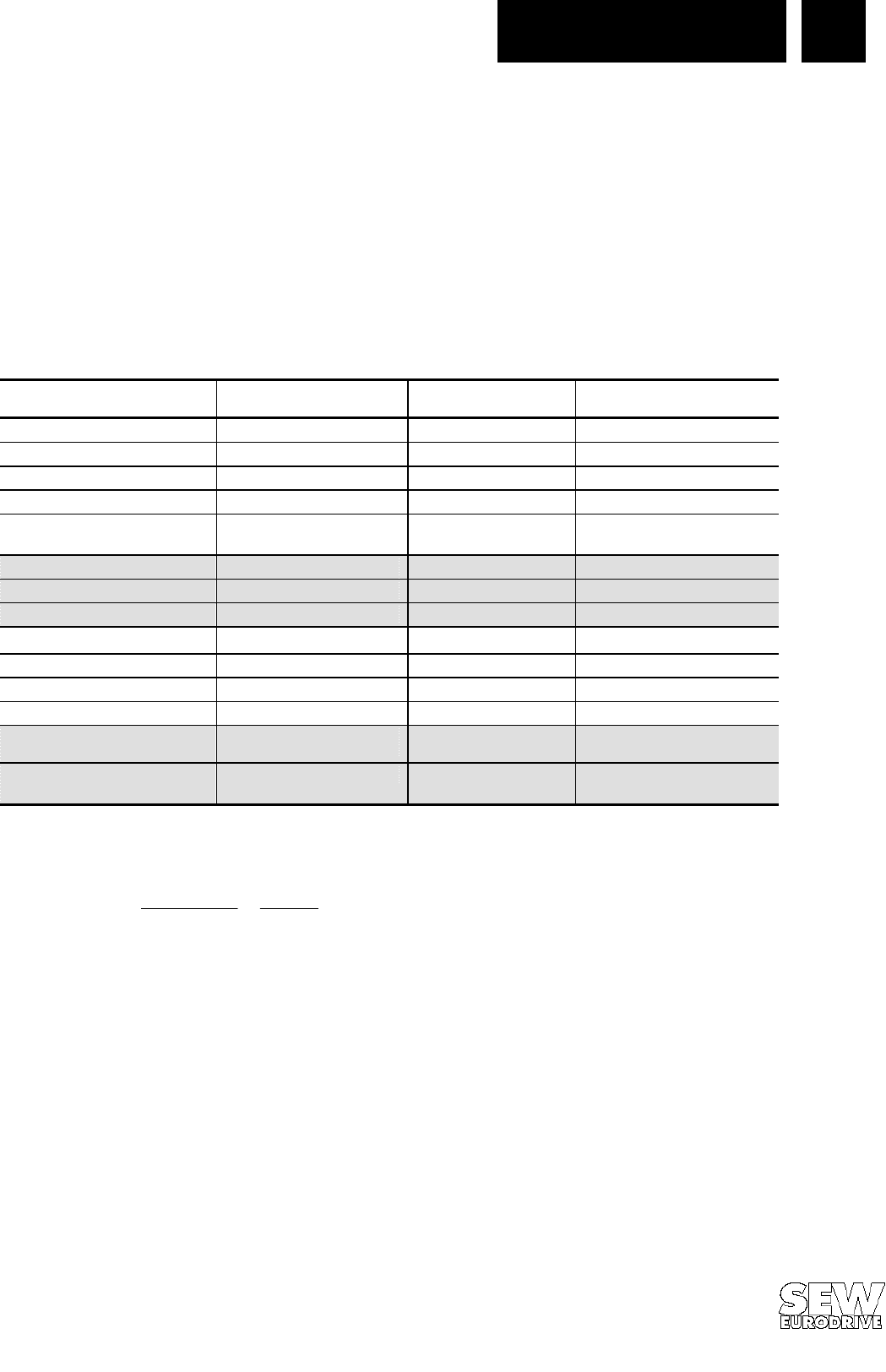

Масса двигателей и роторов

Рис. 1 показывает массу различных

двигателей в сравнении. Видно, что из трех

сравниваемых двигателей синхронный

двигатель с постоянными магнитами имеет

наименьшую массу. Это существенное

достоинство, особенно в тех случаях, когда

электропривод монтируется непосред-

ственно на перемещающемся исполнитель-

ном органе.

Рис.1. Масса двигателей и роторов

Получаются следующие соотношения массы и номинальной мощности:

• асинхронный двигатель 8,8 кг/кВт;

• двигатель постоянного тока 12,7 кг/кВт;

• синхронный двигатель 5,2 кг/кВт.

Момент инерции двигателя

Рис.2 сравнивает моменты инерции

двигателей. Моменты инерции особенно

сильно различаются у двигателя постоянного

тока и синхронного. Малый момент инерции

двигателя выгоден, если исполнительный

орган имеет небольшой момент инерции,

приведенный к двигателю. Однако при

большом моменте инерции исполнительного

органа эта особенность синхронного

двигателя оказывается неcущественной.

Рис.2. Момент инерции двигателя

Максимальная динамика

Рис.3 показывает, что синхронные двигатели

наиболее динамичны по сравнению с

другими типами двигателей.

Рис.3. Максимальная динамика

Время разгона без нагрузки

Благодаря высокому максимальному

моменту М

макс

и малому моменту инерции,

синхронный двигатель имеет весьма малое

время разгона вхолостую, что позволяет

рекомендовать его для динамичных

электроприводов.

Рис. 4. Время разгона без нагрузки

Масса, кг

t

разг

, мс

J, кгм

2

Практика приводной техники. Том 7

Введение

9

1

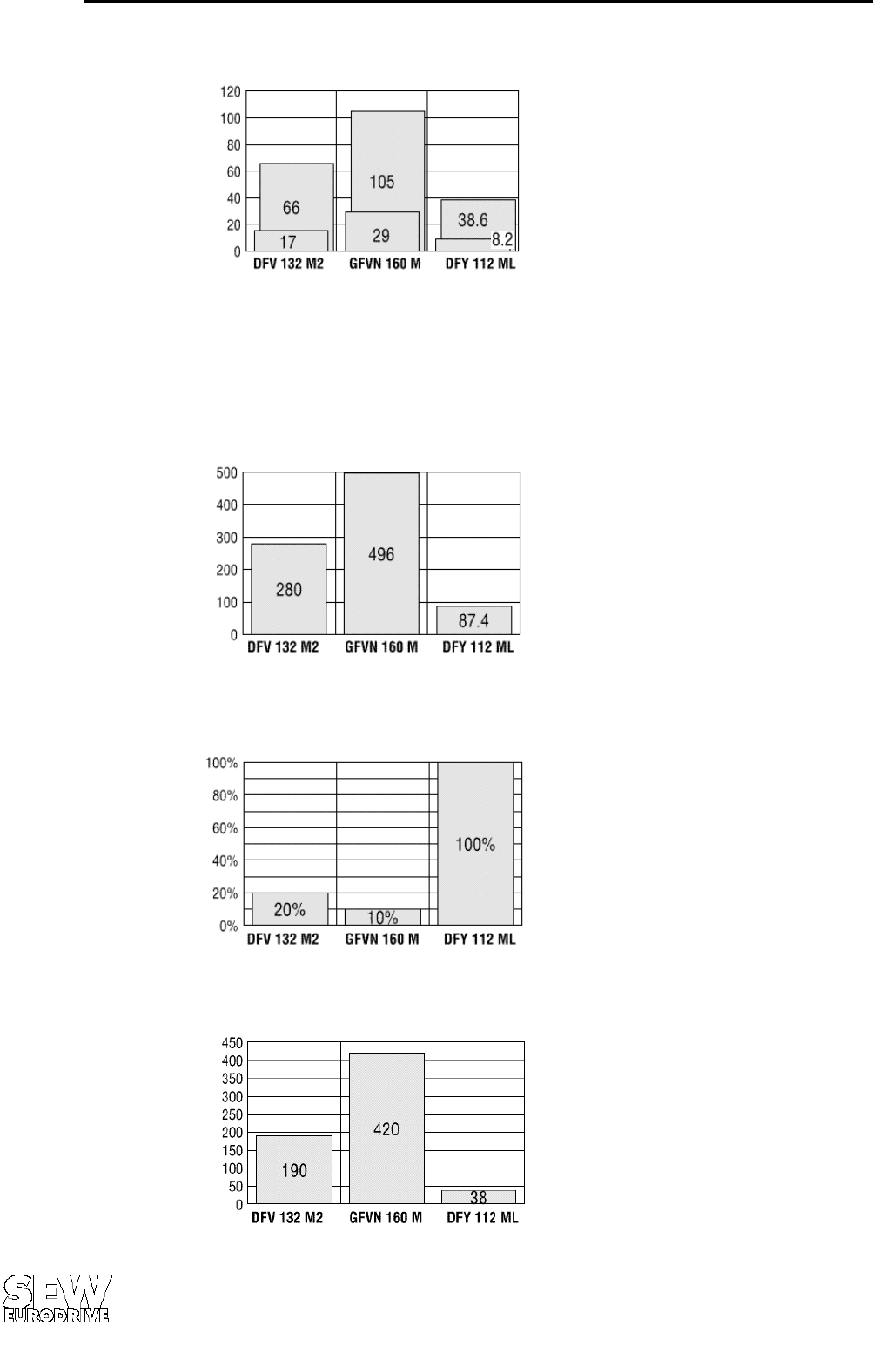

1.3.2 Сравнение основных характеристик приводов

Управляемые приводы имеют специальные характеристики, которые влияют на выбор привода.

Характеристики Двигатель

постоянного

тока

Асинхронный

двигатель,

управляемый от

преобразователя

частоты (разомкну-

тый контур U/f)

Асинхронный

двигатель,

управляемый от

преобразователя

частоты (замкну-

тый контур U/f)

Синхронный

двигатель

Диапазон

регулирования R

100 (300) : 1 10 (20) : 1 100 : 1 300 (10000) : 1

Перегрузка М / М

н

(%)

150 … 200 150

> M

к

1)

300

t

разг

(%) при замкнутом

контуре управления

(синхронный =100%)

500 450 … 500 300 … 400 100

Принудительное

охлаждение для

широкого диапазона

регулирования R

да да да нет

Статический момент

в ограниченной

мере

нет в ограниченной

мере

да

Обслуживание

(двигателя)

большое небольшое небольшое небольшое

Ремонт (двигателя)

средний легкий легкий сложный

Взаимозаменяемость

двигателей

да да да возможно

Потребность в запасных

частях

большая небольшая небольшая

(датчик)

большая

Управление большой

внешней массой

отлично хорошо хорошо сложно из-за

малого Jдв

Аварийный останов с

помощью механич.

тормоза двигателя

хорошо хорошо хорошо

хорошо

4)

4-х квадрантный

режим

с возвратом

энергии в сеть

(рекуператив-

ное торможе-

ние)

с тормозным

прерывателем /

тормозным

резистором

с тормозным

прерывателем /

тормозным

резистором

с возвратом

энергии в сеть

или тормозным

прерывателем/

тормозным

резистором

Возможность

позиционирования и

точность повторения

зависит от

тахогенератора

и внешних

устройств

отдельно нет,

в отличие от

замкнутой по

скорости системы

(зависит от внешних

условий – контрол-

лер, тормоз и т.п.)

точность

позиционирования

приблизительно

± 50 угловых минут

точность

позиционирования

приблизительно

± 50 угловых минут

1) Когда двигатель питается от преобразователя частоты с возможностью управления скоростью,

соответствующий выбор преобразователя частоты позволяет получить максимальный момент двигателя в

300% М

н

и более.

2) Применение других двигателей в отрегулированной системе требует специфических знаний

характеристик двигателя, присущих токовому управлению. Кроме того, необходимы знания технических

деталей систем обратной связи и обработки в цифровых системах, методов коммутации и т.д. Тем не

менее, на практике желательно, в особенности в сервоприводах, приобретать все компоненты от одного

производителя (готовое решение).

3) При использовании синхронных серводвигателей SEW DFY с тормозом следует принимать во внимание

не частое использование аварийного и рабочего торможения при длительной работе установки (можно

осуществить только несколько аварийных торможений)

.

4) В синхронных двигателях механический тормоз является только аварийным и стояночным тормозом.

При выборе компонентов привода должны учитываться класс защиты, обслуживание и его

периодичность, условия окружающей среды (которые существенны для охлаждения, габаритов,

веса, пылеобразования и т.д.).

Сервоприводы. Основы, характеристики, проектирование

Практика приводной техники. Том 7

10

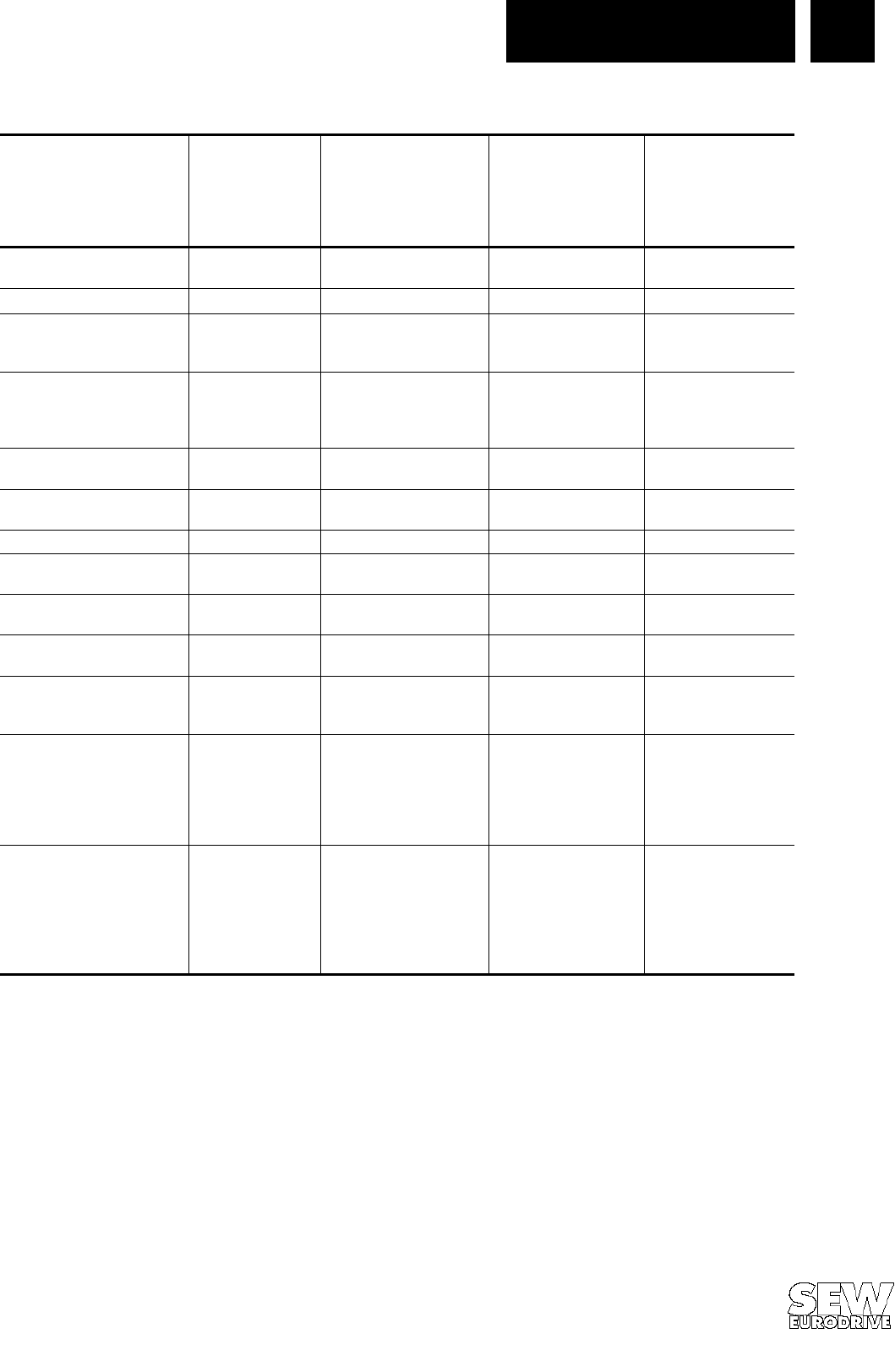

1.3.3 Сравнение различных конфигураций системы

Завершая начальный обзор, следующим шагом оценим конфигурацию различных систем и

сравним их возможности в конкретном приложении. Сравнение приводится для систем

одинаковой мощности и с близкой номинальной скоростью.

Данные нагрузки: m = 1000 кг, v

макс.

= 1,5 м/с.

Асинхронный двигатель

Характеристики

Прямое подклю-

чение к сети

ПЧ с управле-

нием U/f

ПЧ с

регулятором

Двигатель

постоянного

тока

Синхронный

двигатель

Тип

DV132S4

1400 1/мин

DV132S4

1400 1/мин

DV132S4

1400 1/мин

GVN132S

3200 1/мин

DFY112M

3000 1/мин

Мощность

5,5 кВт 5,5 кВт 5,5 кВт 5,3 кВт 17,5 Нм (5,5 кВт)

Редуктор

R82

i = 14,69

R82

i = 14,69

R82

i = 14,69

R82

i = 33,87

R82

i = 31,78

Тип

устройства

управления /

мощность, ток

Нет МС 31В 075

5,5 кВт

МС 31В 075

5,5 кВт

MR 315

15 A

MAS 51A-030

30 A

Пусковой

момент М

н

2,4 М

н

1,3 М

н

2,0 М

н

1,5 М

н

3 М

0

Макс. время

разгона

Макс.

ускорение

230 мс

6,7 м / с

2

450 мс

3,5 м / с

2

300 мс

5,3 м / с

2

620 мс

2,43 м / с

2

200 мс

7,45 м / с

2

J

внеш.

/ J

двиг.

5,4 5,4 5,4 1,0 3,4

Торможение

механическое

торможение

от полной

скорости

динамическое

торможение,

затем

механический

тормоз

динамическое

торможение

затем

удержание /

механический

тормоз

динамическое

торможение

затем

механический

тормоз

динамическое

торможение

затем

удержание /

механический

тормоз

Полный

тормозной

путь (приблиз.)

150 мм 300 мм 190 мм 380 мм 125 мм

Теоретическая

точность

остановки

1)

18 мм 0,4 мм 0,12 мм 0,12 мм 0,05 мм

Практическая

точность

остановки

около 25 мм около 3 мм около 1 мм около 1 мм около 0,5 мм

1) Не включает время реакции контроллера, преобразователя частоты и пускателя, время

отпускания тормоза и люфт редуктора.

Время срабатывания тормоза на отключение при питании переменного и постоянного тока

учтено.

1.4 Преимущества и недостатки сервоприводов

Преимущества:

• отличное поддержание скорости

• отличные динамические возможности

• широкий диапазон регулирования скорости

• высокая точность позиционирования

• статический момент (при нулевой скорости)

• высокая перегрузочная способность (3 М

о

)

Недостатки:

• относительно высокая стоимость системы

Практика приводной техники. Том 7

Введение

11

1

1.5 Компоненты сервопривода

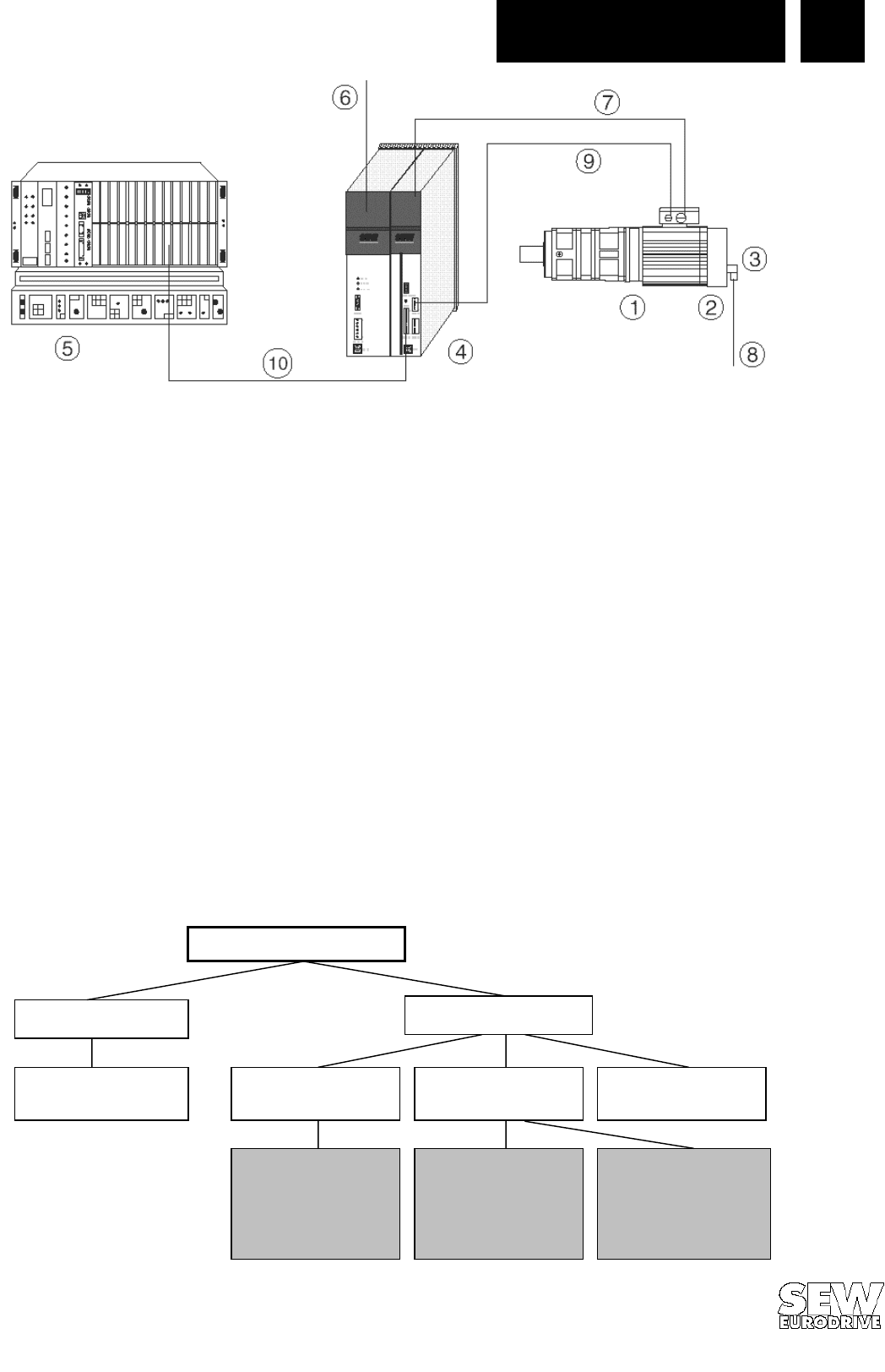

Рис. 5. Компоненты динамичного привода

На рис.5 показаны компоненты сервопривода:

1 Двигатель с редуктором или без него

2 Система обратной связи (датчик)

3 Тормоз (при необходимости)

4 Сервоусилитель

5 Управляющая система для внешних

установочных входов

6 Сетевой кабель

7 Кабель двигателя

8 Кабель тормоза

9 Кабель резольвера (датчика)

10 Кабель управления

В следующих разделах эти компоненты рассматриваются более детально.

1.6 Обзор серводвигателей

Еще несколько лет назад сервоприводы выполнялись с использованием бесщеточных

двигателей постоянного тока с постоянными магнитами совместно с тиристорными или

транзисторными регуляторами.

Сегодня в качестве сервоприводов все шире применяются электроприводы с синхронными

двигателями с постоянными магнитами, в том числе и выпускаемые SEW. Их преимуществами

по сравнению с приводами постоянного тока являются:

• хорошее соотношение цена/мощность;

• хорошие массогабаритные показатели;

• длительный срок службы;

• высокая перегрузочная способность.

Серводвигатели могут быть разделены на несколько групп:

Рис.6. Классификация серводвигателей

Се

р

водвигатели

Со щетками

Без щеток

Двигатели

постоянного тока

Двигатели

постоянного тока

с постоянными

магнитами

Асинхронные

двигатели

с управлением

ориентированным

полем

Синхронные

двигатели

с постоянными

магнитами

Двигатели

постоянного тока

Двигатели

переменного тока

Шаговые

двигатели