Селевко ГК. Энциклопедия образовательных технологий. Т2

Подождите немного. Документ загружается.

♦ Совместность, сотрудничество, содействие, совзаимодействие.

♦ Конфиденциальность межличностных отношений.

♦ Доброжелательность и безоценочность.

♦ Природо- и культуросообразность.

♦ Безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства.

♦ Реализация принципа «Не навреди».

♦ Рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату.

Содержание педагогической поддержки

Педагогическая поддержка включает:

—помощь учащимся в обретении уверенности в собственных силах;

—подкрепление положительных качеств ребёнка;

—удержание от того, что мешает развитию ребёнка;

—поддержка стремления к самостоятельности, самодвижению;

—помощь учащимся в преодолении препятствий, трудностей.

Содержание педагогической поддержки зависит от возраста ребёнка, его индивидуальных особенностей,

социального статуса и т.д. В начальной школе она направлена

в основном на развитие общеучебных умений, в средних классах — на помощь в общении. В старшем школьном

возрасте — на внутренний мир ребёнка, помощь в самопознании, самоанализе, самоопределении.

Педагогическая поддержка представляет собой систему средств, которые обеспечивают помощь детям в

самостоятельном индивидуальном выборе — нравственном, гражданском, профессиональном, экзистенциальном

самоопределении, а также помощь в преодолении препятствий (трудностей, проблем) самореализации в учебной,

коммуникативной, трудовой и творческой деятельности.

Препятствие — то, что отдаляет или отделяет личность (ученика) от достижения желаемого результата.

Источник препятствий: какая-либо недостаточность, имеющаяся в самом субъекте и/или в окружающей социальной

среде, и/или в материальных и иных условиях. Таким образом, препятствия могут дифференцироваться на:

1) субъективные (личностные) — «Я-препятствия»; 2) социальные (средовые) — «ОНИ-препятствия» и 3)

материальные.

«Я-препятствия». По уровню сложности преодоления препятствий их можно разделить на три группы: 1)

препятствие — отсутствие ориентации; 2) препятствие-трудность; 3) препятствие-проблема.

Отсутствие ориентации как препятствие связывается с недостаточностью у субъекта первичной информации

для какого-либо самостоятельного действия. Потеря или отсутствие ориентации выражается в вопросе и может быть

устранена ответом на

Препятствие-трудность: некоторая сложность в деятельности, отношениях, самосознании, с которой человек

может справиться сам, так как имеет для этого необходимые задатки, способности, качества, но при условии

дополнительного напряжения волевых, интеллектуальных, моральных сил; трудность требует дополнительного труда

от личности. Помощь в преодолении трудностей основывается на помощи в мотивации и самоорганизации.

Препятствие-проблема — есть переживаемая личностью недостаточность физического или психического

развития, знаний, опыта, способов деятельности и общения, которую нельзя устранить имеющимися у субъекта в

данный момент средствами, либо средства выбраны неверно. Для решения проблемы надо использовать новые для

индивида средства, способы, подходы к их выбору или привлечь других субъектов.

Социальные препятствия («ОНИ-препятствия»). Источник этого вида препятствий — социальная среда

(школьная и внешкольная): работники школы (учителя, администрация) как носители существующих программ и

методов обучения и воспитания, стиля отношений к детям; друзья, группы сверстников в школе и вне её; семья;

социокультурная атмосфера (ценности, традиции) населённого пункта и др.

Материальные препятствия: в сфере организации образовательного процесса (недостаточность учебников,

пособий, помещений, оборудования в школе (парты по росту), материальное положение семьи.

В процессе воспитательного взаимодействия:

• поддерживается то, что актуально присутствует у ребёнка, а также то, что потенциально возможно и что

находится в зоне его ближайшего развития (сама способность к самоанализу);

• педагогическая поддержка осуществляется через построение условий, способствующих переведению того, что

поддерживается, в деятельность самого ребёнка;

• педагогическая поддержка направлена на обнаружение ребёнком собственных

проблем и придание им (через взаимодействие со взрослым) развивающего характера путём превращения проблемы в

задачу деятельности.

Педагогическая поддержка должна иметь доброжелательный, доверительный и гуманный характер и идти,

прежде всего, от сердца педагога, а не только от его понимания долга, она не может быть формальной и

поверхностной, а должна быть всегда естественной, глубинной, человечной, поэтому далеко не каждый разговор с

ребёнком или подростком становится актом поддержки.

Этапы педагогической поддержки

Диагностический — фиксация факта, сигнала проблемности, проектирование условий диагностики

предполагаемой Проблемы, установление контакта с ребёнком, вербализация постановки проблемы (проговаривание

её самим школьником), совместная оценка проблемы с точки зрения значимости её для ребёнка.

Поисковый — организация совместно с ребёнком поиска причин возникновения проблемы/трудности, взгляд на

ситуацию со стороны (приём «глазами ребёнка»).

Договорный — проектирование действий педагога и ребёнка (разделение функций и ответственности по

решению проблемы), налаживание договорных отношений и заключение договора в любой форме.

Деятелъностный:

а) действует сам ребёнок: со стороны педагога — одобряет его действия, стимулирует, обращает внимание на

успешность самостоятельных шагов, поощряет инициативу;

б) действует сам педагог: координация действий специалистов в школе и вне её, прямая безотлагательная

помощь школьнику.

Рефлексивный — совместное с ребёнком обсуждение успехов и неудач предыдущих этапов деятельности,

констатация факта разрешимости проблемы или переформулирование затруднения.

Модель тьюторской поддержки и сопровождения ребёнка (Т.М. Ковалёва)

Ковалёва Татьяна Михайловна — доктор педагогических наук, профессор ИТОиПРАО, г. Москва

Технология психолого-педагогической поддержки и сопровождения ребёнка в образовательно-воспитательном

процессе осуществляется с помощью специальной позиции взрослого — тьютора.

Индивидуальная модель психолого-педагогической поддержки и сопровождения ребёнка в образовательно-

воспитательном процессе, в отличие от индивидуального учебного плана, предполагает осмысление школьником

своего будущего и реализацию своих образовательных предпочтений (своего образа) в определённых видах деятель-

ности — творческих, исследовательских работах, в различных проектах.

В отличие от западного варианта тьюторства, где его преимущественная роль состоит в создании и координации

организационных условий для самостоятельного образовательного движения обучающегося, роль отечественного

тьютора представляется как роль педагога, владеющего специальной технологией психолого-педагогической

поддержки и сопровождения ребёнка. Основа технологии — метод рефлексивного обсуждения с учеником

приоритетности для него тех или иных проектов, их границ, возможного расширения собственных задач и т.п.

Такое «рефлексивное» сопровождение тьютора позволяет ученику самому овладевать техниками рефлексивного

осмысления построения собственного процесса обучения, реально создавать свою индивидуальную образовательную

(воспитательную) программу, планировать работу по самовоспитанию, самоутверждению, самореализации, включая

самосовершенствование в когнитивной, эмоционально-волевой и поведенческой (практической) сфере.

Тьютор — фигура для российского образования новая, появившаяся в основном в постсоветское время в частных

и инновационных образовательных учреждениях. Это попытка институционально закрепить характер не

коллективного, не классно-урочного обучения. Тьютор (англ. — tutor) — педагог, индивидуальный наставник. Спектр

смысловых оттенков этого понятия — от домашнего воспитателя, сопровождающего ребёнка с периода рождения

вплоть до совершеннолетия, до поступления в профессиональное учебное заведение.

Если ценностными ориентациями учителя в исполняемой им деятельности и всей ситуации планируемого

или реального действия являются:

• содержание самого предмета и тех способов действия, которые необходимы для его освоения;

• концентрация на учительском действии и слове;

• соотношение действий ученика с образцом, исходящим от учителя;

• ограничение содержания общения с ребёнком тем, что необходимо к передаче от учителя к ученику;

• послушание и подражание ребёнка,

то позиция тьютора имеет принципиально другие основания к действию и перечень ценностных ориентиров

иной:

• образовательный опыт ребёнка — возможность проб и исправления ошибок,

признание их ценности;

• его инициатива в привлечении своих знаний и умений в областях знаний, не являющихся школьно-

предметными;

• любое по своему содержанию активное действие ребёнка — это свобода его проявлений;

• ситуация общения и установление личного контакта с учеником;

• воля и выбор ребёнка — его осмысленность по отношению к собственным действиям;

• коммуникация и позиционное самоопределение участников реальной для деятельности ситуации.

Тьютор берёт на себя главную часть работы по оформлению детского вопроса (запроса). Сутью педагогического

общения становится соотнесение контекста жизни и интересов ребёнка с контекстом и проблематикой

культурологического содержания школьного образования. На этом пересечении и возникает запрос ребёнка, который

нуждается в психолого-педагогической поддержке.

Одно из принципиальных отличий тьютора от классного руководителя состоит в том, что тьютор не выполняет

административных функций.

Содержание работы тьютора включает четыре направления: изучение учащихся, педагогическая поддержка,

работа с родителями, проведение «внеурочных» мероприятий.

Как обеспечить психолого-педагогическое сопровождение каждого ученика?

Профессионализм, мастерство, личностно ориентированный подход к ребёнку, подростку. Значительную помощь

оказывают продуманные и систематизированные наблюдения, совместное обсуждение результатов диагностики,

постоянное неформальное общение тьюторов, воспитателей и психологов с детьми.

Для обобщения и анализа накапливающихся материалов ведётся документация: личные дела учащихся, рабочая

тетрадь тьютора, психолого-педагогические карты учеников.

Работа с родителями. Решение задач психолого-педагогической поддержки и сопровождения ребёнка не может

быть ограничено областью непосредственного взаимодействия с ним тьютора, но требует организации работы с

педагогами и родителями кис участниками учебно-воспитательного процесса. На первый план выходит индиви-

дуальная работа с семьёй. Это нужно для разработки маршрута учения ребёнка и обучения его самостоятельной

работе в условиях свободного воспитания. Речь идёт о семейном сопровождении индивидуального образования,

родительском мониторинге его достижений, а следовательно, о практике сотрудничества детей и родителей, орга-

низация которого рассматривается как одна из задач тьютора.

Это предполагает, что тьютор (специалист по психолого-педагогической поддержке и сопровождению) не только

владеет методиками диагностики, консультирования, коррекции, но и обладает способностью к системному анализу

проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, направленной на их разрешение,

соорганизацию в этих целях участников образовательного процесса (ребёнок, сверстники, родители, педагоги,

администрация).

Технология сопровождения индивидуальных образовательных программ (тьюторская технология) — это

технология открытого образования и может применяться как в условиях школы, так и в сфере дополнительного

образования.

Технология нейролингвистического программирования

Теория нейролингвистического программирования (НЛП) представляет процесс обучения(воспитания) в виде

движения информации сквозь нервную систему че-\ ловека.

В модели НЛП выделяются:

1) вход информации, её хранение, переработка и выход — воспроизведение в той или иной форме;

2) два вида информации: сенсорная (нейро) и вербальная (лингво), откуда и произошло название

«нейролингвистическое»;

3) три типа, три модальности детей, отличающихся развитием визуальных (видение), аудиальных (слышание) или

кинестетических (прикосновение) каналов прохождения информации;

4) два типа детей, отличающихся развитием различных полушарий мозга: левополушарные (где локализованы

процессы логического, вербального мышления) и правополушарные (где в основном сосредоточены эмоциональные

процессы).

Каждый ребёнок имеет своё индивидуальное сочетание особенностей нервной системы, которые и определяют

успешность или неуспешность применяемой технологам.

Технология нейролингвистического программирования (НЛП) относится к числу технологий индивидуального

воспитания, ориентирована на учёт и использование психологической типизации детей и, по существу, является

психотерапевтической (Дж. Гриндер, Р. Бендлер). Она использует большие возможности обучения и воспитания (

перевоспитания) личности на том положительном, что содержится в её подсознании. В отечественной педагогике это

всегда называли педагогическим оптимизмом, верой в ребёнка и успешно реализовали на практике, начиная с СТ.

Шацкого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и кончая сегодняшними вариациями этой идеи в опыте В.А.

Караковского, Ш.А. Амонашвили и др.

Особенно эффективна технология НЛП в процессах перевоспитания, коррекции отдельных качеств личности.

Концептуальные особенности

Гипотеза о функциональной асимметрии полушарий головного мозга. Ведущая роль подсознания в формировании

личности.

Тесная взаимосвязь сенсорного (нейро) опыта и вербальной (лингво) информации.

Опора на три канала прохождения информации в мозг: визуального, аудиального и кинестетического.

Направление педагогического процесса (процесса восприятия воздействий): от индивида — к содержанию

образования (воспитания).

Особенности содержания

Психолог-педагог диагностирует Я-концепцию и глубоко изучает коренящиеся в подсознании ребёнка причины

его поведения и выявляет устойчивые проблемы, с которыми он сталкивается. Затем в образе «Я» определяются

ключевые слова, которые во всей жизнедеятельности ребёнка имеют существенное значение. Определив их раз-

личными методиками, психолог-педагог характеризует болевые и опасные точки в мышлении, миропонимании,

жизненной позиции как слова-символы.

Затем создаётся программа общения и деятельности, где эти слова сочетаются с теми, которые помогут

конкретному ребёнку решить обеспокоившую его проблему. Через новые слова и вводится новый опыт (по

методикам, сходным с суггестопедическими — Г.К. Лозанов, Е.Н. Шварц).

Технология НЛП предполагает точное знание господствующего вида восприимчивости данного ребёнка:

зрительной, слуховой, моторной- Соответственно введение информации в сознание и опорных слов-символов в

подсознание должно осуществляться у визуалов через наглядность, у аудилов — через слушание, словарное общение,

у кинестетиков — через практическую деятельность и самореализацию.

Визуалы организованы, опрятны, спокойны, наблюдательны, осмотрительны, не отвлекаются на шум,

ориентируются на внешний вид, предпочитают сочетание зрительных композиций.

Аудилы обучаются слушая, выражают себя в словах, легко повторяют услышанное, любят стихи, музыку,

различают тон и звуки голосов.

Кинестетики бесконечно подвижны, неуёмны в энергии, у них богатые физические реакции, при мышлении

жестикулируют, лаконичны, тактичны; обучаются, соединяя слово и дело, теорию и практику.

Представители одного господствующего индикатора в чистом виде встречаются редко; в этом случае

используется сочетание визуального и кинестетического, аудиль-ного и кинестетического, визуального и аудильного

воздействий.

Характер сочетания индикаторов восприимчивости к миру и информации зависит ещё от левополушарности или

правополушарности. НЛП — это сочетание опыта и мышления.

Левополушарный тип характеризуется логичностью, системностью, символичностью, вербальностью, чуткими

границами времени, чёткой формулировкой идей и выводов, связью с практикой.

Правополушарный тип характеризуется интуицией, абстрактностью, фантазией, невербальным восприятием

мира, аналоговым подходом в восприятии и оценке событий. В нём господствуют чувства и эмоции, проявляется

артистичность, эстетичность.

Нейропсихологические (врождённые) предпосылки индивидуальных различий типов восприятия, мышления,

памяти, эмоций у школьников показывает таблица 8.

В основу технологии положена концепция образования сенсорного опыта, т.е. опыта переживаний, чувствования,

восприятия и саморегуляции на уровне реакции, действия, поступка. Цель этого опыта: формирование реакции

эмоциональных заслонов от возможных негативных внешних воздействий.

На первом этапе проводится диагностика типа личности ребёнка (визуал, аудил, кинестетик; лево-

правополушарный). Кроме того, определяются причины аномального поведения человека, те проблемы,

неразрешимость которых побуждает его к отклонениям. Побуждают к негативному поведению (злу):

—завышенные притязания;

—провокации других людей;

—условия жизни;

—предшествующее воспитание;

—болезненная агрессивность и др.

Каждому обстоятельству соответствует своя методика. Диагностика позволяет спрогнозировать наиболее

эффективный стиль педагогических взаимодействий и общения при НЛП.

Второй этап работы — это моделирование, т.е. создание вербальной структуры, при которой бы два-три слова

подчиняли в сознании все остальные ассоциации. Для этого (также на основе диагностики) определяют базовые

слова-символы.

Таблица 8

Основные нейропсихологические, психологические

и

психофизиологические типы человека

Левополушарные

Правополушарные

Аналитики

Синтетики

Индуктивный тип мышления (от

частного к общему)

Дедуктивный тип мышления (от

общего к частному)

Абстрактный тип мышления

Конкретный тип мышления

Линейный тип мышления

Нелинейный тип мышления

Независимые

Зависимые

Усилители

Усреднители

Достоинства

Легко воспринимают чисто

вербальный мате

риал (лекция или

учебник). Чёткая, правильно оформл

енная

речь. Ориентируются в правилах, умеют

их использовать. Хорошая способность к

произвольному запоминанию. Способны

произ

вольно контролировать свои

эмоции. Чётко планируют свою

деятельность. Последователь

ны в

Главное для них

—

см

ысл. Легко

улавливают основную мысль, принцип.

Могут свободно включаться в

дискуссию, подвести итог, дога

даться из

контекста. Обладают пространствен

ным

воображением. Хорошо работают

методом «мозгового штурма».

Сочинения могут быть очень

творческими. Тонк

о чувствуют нюансы.

Недостатки

Опираются на память, знания, а если

надо под

вести итоги, оценить в

сравнении, догадать

ся из контекста,

испытывают затруднения. Невысо

кая

беглость речи. За деревьями могут не

видеть леса, т.е., сконцентрировавшись на

деталях, мо

гут не понять главного,

принципа, смысла, если им не объяснить,

Несколько сумбурны. Не очень

контролируют свою речь, она часто

неточна (хромает грамма

тика,

неправильный подбор слов). С трудом

вос

принимают новую информацию

посредством дидактических объяснений

или ознакомления с правилами. Выучив

правила, с трудом могут ими

Схема взаимосвязей этих слов создаёт внутреннюю картину истинных причин, которые порождают у данного

человека те или иные проблемы.

На третьем этапе находят в «якорях» детства и отрочества причины, которые создали данный сенсорный опыт,

и подбирают слова-символы. К словам-символам из этих групп выписываются слова-образы, избранные и

дополненные самими учащимися.

Далее идёт этап тренинга: самовнушение или творческая работа.

В процессе общения с воспитанниками педагог, действуя на весь мир сознательного и бессознательного, на всю

гамму чувств и переживаний, выступает и как воспитатель, и как психотерапевт, и как гипнотизёр.

При этом могут быть использованы такие методы и приёмы, как внушение, сопереживание, возможна замена

картины окружающего мира, программы поведения, которая сложилась у ребёнка ранее.

Пример: изменение программы поведения. В сознании (мозге) человека заложена и складывается определённая

программа жизни, деятельности и поведения. Чтобы воспитанник изменился, надо изменить программу.

В игровой ситуации ученику предлагается проиграть, как на экране, то или иное событие в его жизни, но в

ускоренном темпе, как это делается при просмотре видеокассеты. Затем это же событие крутить в обратном порядке

от конца к началу. Далее звучит мелодия, не соответствующая эмоциональному состоянию ученика. Такое несовпа-

дение переживаемых ранее чувств и музыкального настроения вызывает диссонанс эмоций и человек начинает

«смеяться» над тем, над чем недавно «плакал». Сталкиваются несовместимые эмоции (трагическая, драматическая и

комическая ситуация), разрушая сложившуюся картину мира. Самоирония, смех над собой и есть главное лекарство в

коррекции отклоняющегося поведения в НЛП.

Предтечи, разновидности, последователи

Нравственно-воспитывающее обучение. Во многих странах проводятся специальные занятия по нравственному

воспитанию. В школах США, начиная с 1-го класса, учитель в течение учебной четверти уделяет каждому ученику 5-6

минут для индивидуальной беседы на нравственные темы.

В Японии курс морали в школе обязателен с 1958 г. В центре программы курса — воспитание члена

национального и мирового сообщества. В начальной школе практикуются особые «часы нравственности». Во время

уроков и иных мероприятий, отведённых на них, используются различные дидактические материалы и виды работ:

рассказы, чтение поэтических произведений, написание сочинений, просмотр видео- и аудиозаписей.

Технология развития контакта 2воспитатель — трудный школьник»

Цель технологии — установить доверительный контакт со школьником.

Психологическое основание развития контакта «педагог — трудный школьник» — удовлетворение в процессе

общения базовых социальных потребностей школьника в безопасности в приятии, в уважении (по А. Маслоу).

Общие принципы развития контакта:

• этапность, стадии;

. • внимание к признакам готовности и переходу на новую стадию;

• стимулирование сближения.

Временная последовательность, задаваемая технологией, следующая: стадия накопления согласий; стадия поиска

интересов, стадия приятия особенных качеств; стадия выяснения «опасных» качеств; стадия совместного анализа и,

наконец, стадия выбора действий.

Накопление согласий. Опишем сначала словесный (вербальный) план поведения педагога. Общий мотив этой

стадии — наращивать количество согласий.

Приёмы

• нейтральные высказывания, не задевающие проблемы школьника;

• обращение может быть несколько подчёркнутым, несоответствующим общепринятым правилам вежливости;

эффект вежливости определяется не столько самими вежливыми словами, сколько искренней, открытой интонацией;

• просьба о помощи. Если очевидно, что у педагога что-то не получается (не может удержать все книги;

захлопнуть форточку; открыть дверь), то можно обратиться к школьнику за помощью;

• хорош юмор, но он должен быть безобидным, направленным не на людей, а на

нейтральные явления.

Все, что мы описали, — это прежде всего вербальный (словесный) план стадии. Но подспудно за её движением,

совершением присутствует невербальный пласт.

Обобщённо несловесные действия педагога на этой стадии можно обозначить термином «присоединение» —

присоединение к состоянию школьника. Его составляющие: присоединение жестами, мимикой, позой, дыханием,

ритмом говорения, движением.

Поиск интересов. Цель, мотив стадии — создание положительного эмоционального фона общения «педагог —

школьник». Способ — обращение к действительным интересам школьника.

• подчёркивание особенности, оригинальности высказываний школьника;

• просьба о детализации;

• фиксация эмоциональных совпадений;

• предоставление возможности для проявления школьником своей компетентности;

• уступки в оценках.

Это, прежде всего, невербальная (впрочем, и вербальная) демонстрация интереса, подчёркнутое слушание.

Важен и ещё один вербально-невербальный аспект — сокращение психологической дистанции.

Принятие особенных качеств. Цель, мотив третьей стадии — выход контакта на уровень относительной

личностной открытости, когда школьник верит в безопасность своих качеств, которые в его сознании имеют

отчётливо позитивный смысл, то, чем можно гордиться («если партнёр в общении не засмеёт, не отринет, не обидит

моё, ценное»).

Три «кита» работы педагога на этой стадии:

• демонстрация приятия школьника вообще и его высказываний о себе в частности;

• запрет на возражение, спор, переоценку заявленных трудным школьником качеств;

• запрет на демонстративное сомнение в наличии этих качеств.

Не надо обращать внимание на противоречия между предъявляемыми школьником чертами характера и его

поведением.

Выяснение качеств, неблагоприятных для взаимодействия. Лейтмотив этой стадии со стороны педагога —

осторожные расспросы и обсуждения. Расспросы о чём? Об обстоятельствах, деталях ситуации, в которой подросток

подаёт себя в невыгодном свете. Обсуждение чего? Последствий свершившихся и возможных, смягчённых согласием

на роль случайностей и позитивности исходных желаний, намерений («не хотел такого»).

Особое значение на четвёртой и пятой стадиях приобретает обстановка. Она должна быть доверительной:

неяркий свет (настольная лампа, костёр, свеча), разговор полушёпотом, близкое расстояние друг от друга, «чаевые»

ритуалы.

Выявление особенностей личностной идентификации школьника. Личностная идентификация — это

соотнесение себя с миром реальных людей: значимых привлекательных и значимых антипатичных.

Возможные «ходы» педагога на этой стадии:

• анализ в общении с подростком своих неоднозначных мотивов и намерений при совершении тех или иных

действий;

• совместный анализ причин несовершения подростком тех или иных проступков, даже асоциальных действий;

• просьба сравнить себя с обычным средним человеком и совместное обсуждение этого сравнения.

Выработка норм и принципов. Особенность этой стадии — совместная с подростком выработка правил,

приёмов действия в той или иной ситуации и в жизни в целом. Ход — от обсуждения и принятия правил, приёмов,

связанных с конкретными проблемными, болезненными ситуациями, до общей программы действий и обсуждений,

связанных с реализацией программы.

Форма фиксации итогов пятой и шестой стадий — объективизация результатов, что-то вроде секретного

договора сторон, в котором фиксируются общие позиции, мнения, различные формы и режим дальнейшего

взаимодействия, вплоть до обязанностей педагога вмешиваться или не вмешиваться в тех или иных случаях в жизнь

подростка.

«School-counseling and guidance» — технология школьного консультирования и сопровождения, означающая

оказание помощи и поддержки личности в самопознании и познании окружающего мира для применения знаний в

учёбе, при выборе профессии, развитии своих способностей.

Служба «Гайденс» в американской школе — это коллектив специалистов, помогающий ученикам в решении

учебных, социальных, профессиональных проблем. Сотрудники службы изучают учеников, консультируют, проводят

групповые занятия по обучению взаимодействию, решению жизненных проблем, конфликтов. Занятия эти отчасти

напоминают работу наших классных руководителей в недалёком прошлом. Службой «Гайденс» руководит каунслер

— специалист, психолог, консультант. Школьный каунслер, проводя психотерапевтическую (воспитательную)

работу, может использовать разные подходы: директивный и недирективный.

Согласно первому (с опорой на бихевиоризм) каунслер изучает факты и наблюдаемые результаты, «предлагает

варианты поступков, ориентирует на перемены в поведении», т.е. ведёт себя императивно. Второй, «недирективный»

подход базируется на гуманистической психологии: каунслер выслушивает, создаёт атмосферу доверия, будит

активность ребёнка, стимулирует его собственную деятельность по выбору поведения и решению проблем. Нередко

каунслер использует оба подхода в зависимости от обстоятельств.

В зарубежной школе встречаются различные модели деятельности взрослых в системе поддержки: «tutor» —

тьютор, куратор (индивидуальный, групповой (классный), психолог, «adviser» — советник, «counselor» — советник,

консультант, «career-counsellor» — консультант по выбору профессионального пути, «remedial teacher» — учитель

компенсирующего обучения (иногда переводят — «лечебный» педагог, корректор), «child protection coordinator» —

координатор по защите прав ребёнка и другие. В американской системе образования существуют наряду с

упомянутыми формами поддержки такие, как школьный советник/консультант — «school-counsellor», школьный

психолог — «school-psychologist», школьный социальный работник — «school social worker».

Парная педагогика — устаревшая и малоэффективная форма лишь индивидуального взаимодействия учителя с

учеником на фоне безучастного присутствия группы.

Гендерная (полоролевая) дифференциация — это производимые педагогом различия во взаимодействии с

детьми, помогающие ребёнку осваивать свою социальную роль, предписанную культурой пола.

Тендер {психологический пол) (gender) — формы поведения и паттерны деятельности, считающиеся

общепринятыми для мужчин и женщин в контексте данного общества или культуры.

Основные качественные характеристики ролевого поведения в общественном мнении, подкреплённые опытом

исторического развития человечества на земле:

Мужчина:

• защитник, помощник, исполняет тяжёлую работу;

• стратег, наделён ответственностью и полномочиями лидера;

• оказывает знаки внимания даме, поёт гимны женщине;

• великодушен и нежен по отношению к детям и женщинам. Женщина:

• заботится о защитниках;

• просит мужчин о помощи;

• выполняет тонкую работу;

• хороший тактик, возлагает на мужчину ответственность и особые полномочия;

• принимает знаки внимания;

• благодарит за гимны;

• вдохновляет на большие дела, считая это своей основной миссией.

Задача тендерной педагогики состоит в том, чтобы помочь мальчикам вырасти мужчинами, а девочкам —

женщинами. С возрастом естественно формируются лишь физиологические и анатомические признаки. Социальные и

психические функции мужчин и женщин именно в данной культуре школьники могут освоить только в процессе

воспитания.

Для решения этой проблемы:

• создаются школы и другие учреждения с раздельным обучением;

• обучают девочек и мальчиков в одной школе, но в разных классах. В этом случае

собственно обучение проходит раздельно, и в то же время у всех детей есть возможность осваивать полоролевые

позиции: мальчики с девочками могут общаться на переменах и после уроков;

• осуществляется внутриклассная дифференциация (индивидуальный подход). Педагоги, зная о жизненно важной

роли половых взаимоотношений, содействуют

в рамках своей профессиональной работы воспитанию у детей культуры этих отношений «здесь и сейчас» по

мере их возрастания и возмужания:

• обращаясь к детям, подчёркивая социальные половые роли всех присутствующих;

• наделяя детей разными полномочиями в соответствии с их половой принадлежностью;

• учитывая традиционные различия в поведении детей (применение разных методов стимулирования, убеждения,

просьбы с учётом половой принадлежности адресата просьбы и т.д.).

Педагогические границы этих влияний ограничиваются социально-психологической сферой, оставляя за

пределами вопросы физиологического (физического, сексуального) порядка — того, что не входит в

профессиональную компетенцию педагога. Специалисты-медики проводят дополнительные занятия по гигиене,

сексологии, индивидуальные консультации.

Говоря о половом различении, ни в коем случае нельзя пренебрегать общей ролью человека, школьника, юного

гражданина. Мальчики и Девочки тоже одновременно выступают в разных своих ролях: человека и человека-

мальчика или человека-девочки, товарища и друга или подруги, ученика и ученика-мальчика или ученицы, ребёнка и

сына или дочери.

Профессиональная тонкость заключается в умении педагога исходить из ситуации, которая обусловливает

центральную социальную роль.

Ш Соционический подход. К.Г. Юнг (1875-1961) установил: тип человека определяется сочетанием его

психических функций — разумом, волей, интуицией, эмоциями. Определить тип человека можно по четырём парам

признаков, соответствующих определённым психическим функциям. Человек может быть экстравертом или интро-

вертом, сенсорным или интуитивным, логическим или этическим, рациональным или иррациональным. Эти четыре

пары признаков образуют 16 социотипов. Такая гипотетическая модель позволяет использовать её в качестве

методологического средства оптимизации процесса обучения и воспитания. Зная основные признаки типа, можно

сконструировать любой из соционических портретов личности.

Пример. Берём по одному из описанных признаков: иррациональность, логика, интуиция, экстраверсия; получаем

тип интуитивно-логического экстраверта (псевдоним — «Дон Кихот»). Другой набор качеств — рациональность,

этика, сенсорика, экстраверсия — дают другой тип: этико-сенсорный экстраверт (псевдоним — «Гюго»). Так

описываются все 16 соционических типов личности.

А. Аугустинавичуте описала отношения между различными социотипами людей (тождественные, зеркальные,

противоположности, активации, конфликта и др.). Так возникла наука — соционика.

Особый интерес представляет применение соционики в педагогике. Используя те или иные воспитательные

приёмы, приемлемые для соционического типа ребёнка, можно добиться лучших результатов в обучении и

воспитании.

Рекомендуемая литература

Амонашвили ША. Размышления о гуманной педагогике. М., 1995.

Анохина Т., Крылова Н. Педагогическая поддержка — иная культура воспитания // Народное образование. 1997.

№ 3.

Байярд Р., БайярдД. Ваш беспокойный подросток. М.: Просвещение, 1991.

Бедерханова В.П. Педагогическая поддержка индивидуализации ребёнка // Классный руководитель. 2000. № 2.

Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. М: Академия, 2000.

Воспитание и педагогическая поддержка детей в образовании. М., 1996.

Газман О.С. Воспитание и педагогическая поддержка детей // Народное образование. 1998. № 6.

Газман О.С. От авторитарного образования к педагогике свободы // Новые ценности образования: содержание

гуманистического образования. Вып. 2 / Ред. Н.Б. Крылова. М., 1995.

Газман О.С. Педагогика свободы: путь в гуманистическую цивилизацию XXI века // Новые ценности

образования. Вып. 6. М, 1996.

Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная проблема // Новые ценности

образования: десять концепций и эссе. Вып. 3 / Ред. Н.Б. Крылова. М., 1995.

Газман О.С. Неклассическое воспитание. От авторитарной педагогики к педагогике свободы. М.: Новый учебник,

2003.

Газман О.С. Теория: что такое педагогическая поддержка // Классный руководитель. 2000. №3.

Газман О.С, Иванов А.В. Содержание деятельности и основные направления работы освобождённого классного

руководителя (классного воспитателя). М., 1992.

Гребенюк О.С, Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности. Калининград, 2000.

Гриндер М. Исправление школьного конвейера, или НЛП в педагогике. М., 1995.

Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня / Под ред. Н.Л. Селивановой. М., 1998.

Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. М., 1994.

Инновационное движение в российском школьном образовании / Под ред. Э. Днепро-ва, А. Каспржака, А.

Пинского. М.: Парсифаль, 1997.

Кочетов А.И. Педагогические технологии. Славянск-на-Кубани, 2000.

Крылова Н.Б., Александрова ЕА. Очерки понимающей педагогики. М., 2003.

Культура современного урока / Под ред. Н.Е. Щурковой. М., 1997.

Кумарин В.В. Педагогика в пучине схоластики (методологический диагноз). М., 1999.

Методология, теория и практика воспитательных систем. М., 1996.

Методология, теория и практика воспитательных систем: поиски продолжаются / Под ред. Л.Н. Новиковой, Р.Б.

Вендроновской, В.А. Караковского. М., 1996.

Михайлова Н.Н. Квалификационные требования к педагогу, работающему в сфере педагогической поддержки

ребёнка // Народное образование. 1998. № 6.

Михайлова Н.Н., Юсфин СМ. Понимать детство // Народное образование. 1998. № 4.

Михайлова Н.Н., Юсфин СМ. Педагогическая поддержка как предмет управления // Директор школы. 1997. № 2.

Новые ценности образования: забота — поддержка — консультирование. Вып. 6 / Ред. Н.Б. Крылова. М., 1996.

Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. М.: Изд-во Института психотерапии, 2003.

Поляков СД. Психопедагогика воспитания. М., 1996.

Поляков СД. Технологии воспитания. М.: ВЛАДОС, 2002.

Противоречия школьного воспитания: семь проблем, семь решений. М., 1998.

Ричардсон Г. Образование для свободы. М., 1997.

Семенцов В.В. Индивидуализация классно-урочного образования // Библиотека журнала «Директор школы».

1998. № 6.

Сиротюк АЛ. Обучение детей с учётом психофизиологии. М.: ТЦ «Сфера», 2000.

Тихонова Л.В. В глубинах психики // Директор школы. 1995. № 1.

Тьюторство: идея и идеология: Материалы конференции. Томск, 1996.

Шулъц А. Аутогенная тренировка. М., 1979.

15.9. Воспитание в процессе обучения

Обучение без воспитания есть средство без цели, а воспитание без обучения есть цель, лишённая средств.

И. Гербарт

В России научение почти повсеместно принимается за воспитание. О, отцы, матери и все мы, от коих зависят

дети, войдите в подробнейшее разыскание разности между воспитанием и научением; пекитеся ваших чад прежде

воспитывать, потом научать.

Г. Винский (XVIII в.)

Педагогический процесс — целостное явление, нераздельно включающее как обучение, так и воспитание.

Принцип воспитывающего обучения был введён в педагогику немецким педагогом и психологом И.Ф. Гербартом.

А. Аугустинавичуте описала отношения между различными социотипами людей (тождественные, зеркальные,

противоположности, активации, конфликта и др.). Так возникла наука — соционика.

Особый интерес представляет применение соционики в педагогике. Используя те или иные воспитательные

приёмы, приемлемые для соционического типа ребёнка, можно добиться лучших результатов в обучении и

воспитании.

Рекомендуемая литература

Амонашвили ША. Размышления о гуманной педагогике. М., 1995.

Анохина Т., Крылова Н. Педагогическая поддержка — иная культура воспитания // Народное образование. 1997.

№ 3.

Байярд Р., БайярдД. Ваш беспокойный подросток. М.: Просвещение, 1991.

Бедерханова В.П. Педагогическая поддержка индивидуализации ребёнка // Классный руководитель. 2000. № 2.

Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. М.: Академия, 2000.

Воспитание и педагогическая поддержка детей в образовании. М., 1996.

Газман О.С. Воспитание и педагогическая поддержка детей // Народное образование. 1998. № 6.

Газман О.С. От авторитарного образования к педагогике свободы // Новые ценности образования: содержание

гуманистического образования. Вып. 2 / Ред. Н.Б. Крылова. М., 1995.

Газман О.С. Педагогика свободы: путь в гуманистическую цивилизацию XXI века // Новые ценности

образования. Вып. 6. М., 1996.

Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная проблема // Новые ценности

образования: десять концепций и эссе. Вып. 3 / Ред. Н.Б. Крылова. М., 1995.

Газман О.С. Неклассическое воспитание. От авторитарной педагогики к педагогике свободы. М.: Новый учебник,

2003.

Газман О.С. Теория: что такое педагогическая поддержка // Классный руководитель. 2000. № 3.

Газман О.С, Иванов А.В. Содержание деятельности и основные направления работы освобождённого классного

руководителя (классного воспитателя). М., 1992.

Гребенюк О.С, Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности. Калининград, 2000.

Гриндер М. Исправление школьного конвейера, или НЛП в педагогике. М., 1995.

Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня / Под ред. Н.Л. Селивановой. М., 1998.

Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. М., 1994.

Инновационное движение в российском школьном образовании / Под ред. Э. Днепро-ва, А. Каспржака, А.

Пинского. М.: Парсифаль, 1997.

Кочетов AM. Педагогические технологии. Славянск-на-Кубани, 2000.

Крылова Н.Б., Александрова ЕЛ. Очерки понимающей педагогики. М., 2003.

Культура современного урока / Под ред. Н.Е. Щурковой. М., 1997.

Кумарин В.В. Педагогика в пучине схоластики (методологический диагноз). М., 1999.

Методология, теория и практика воспитательных систем. Мч 1996.

Методология, теория и практика воспитательных систем: поиски продолжаются / Под ред. Л.Н. Новиковой, Р.Б.

Вендроновской, В.А. Караковского. М., 1996.

Михайлова Н.Н. Квалификационные требования к педагогу, работающему в сфере педагогической поддержки

ребёнка // Народное образование. 1998. № 6.

Михайлова НЛ., Юсфин СМ. Понимать детство // Народное образование. 1998. № 4.

Михайлова Н.Н., Юсфин СМ. Педагогическая поддержка как предмет управления // Директор школы. 1997. № 2.

Новые ценности образования: забота — поддержка — консультирование. Вып. 6 / Ред. Н.Б. Крылова. М., 1996.

Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. М.: Изд-во Института психотерапии, 2003.

Поляков СД. Психопедагогика воспитания. М., 1996.

Поляков СД. Технологии воспитания. М.: ВЛАДОС, 2002.

Противоречия школьного воспитания: семь проблем, семь решений. М., 1998.

Ричардсон Г. Образование для свободы. М., 1997.

Семенцов В.В. Индивидуализация классно-урочного образования // Библиотека журнала «Директор школы».

1998. № 6.

Сиротюк АЛ. Обучение детей с учётом психофизиологии. М.: ТЦ «Сфера», 2000.

Тихонова Л.В. В глубинах психики // Директор школы. 1995. № 1.

Тьюторство: идея и идеология: Материалы конференции. Томск, 1996.

Шульц А. Аутогенная тренировка. М., 1979.

15.9. Воспитание в процессе обучения

Обучение без воспитания есть средство без цели, а воспитание без обучения есть цель, лишённая средств.

И. Гербарт

В России научение почти повсеместно принимается за воспитание. О, отцы, матери и все мы, от коих зависят

дети, войдите в подробнейшее разыскание разности между воспитанием и научением; пекитеся ваших чад прежде

воспитывать, потом научать.

Г. Винский (XVIII в.)

Педагогический процесс — целостное явление, нераздельно включающее как обучение, так и воспитание.

Принцип воспитывающего обучения был введён в педагогику немецким педагогом и психологом И.Ф. Гербартом.

Воспитывающее обучение — обучение, при котором достигается оптимальная связь между

приобретением учащимися знаний, умений, навыков, усвоением опыта творческой деятельности и

формированием эмоционально-ценностного отношения к миру, друг к другу, усваиваемому учебному материалу.

Гербарт утверждал, что «из мыслей вытекают чувствования, а из них — принципы и поступки», и что

воспитывать можно тем же способом, что и учить. В этом заключается сущность его концепции «воспитывающего

обучения», которая принесла немало вреда российскому образованию; она привела к приоритету обучения над

воспитанием, недооценке коллективного воспитания, отрыву школы от практической жизни.

Невнимание к воспитанию проявляется в таких общественных феноменах, как «выученная беспомощность»,

«обнищание духа при пресыщении информацией», «функциональная неграмотность» и т.п.

Современная наука разводит процессы обучения и воспитания как имеющие свою специфику: в педагогике

различают «дидактику» — науку об обучении, трансляции знаний, умений и навыков и «воспитание» — науку о

формировании нравственно-этических ценностей человека.

Обучение можно определить ключевой формулой: «сознание — мышление — знание — деятельность», а

воспитание — «ценности — отношение — поведение»

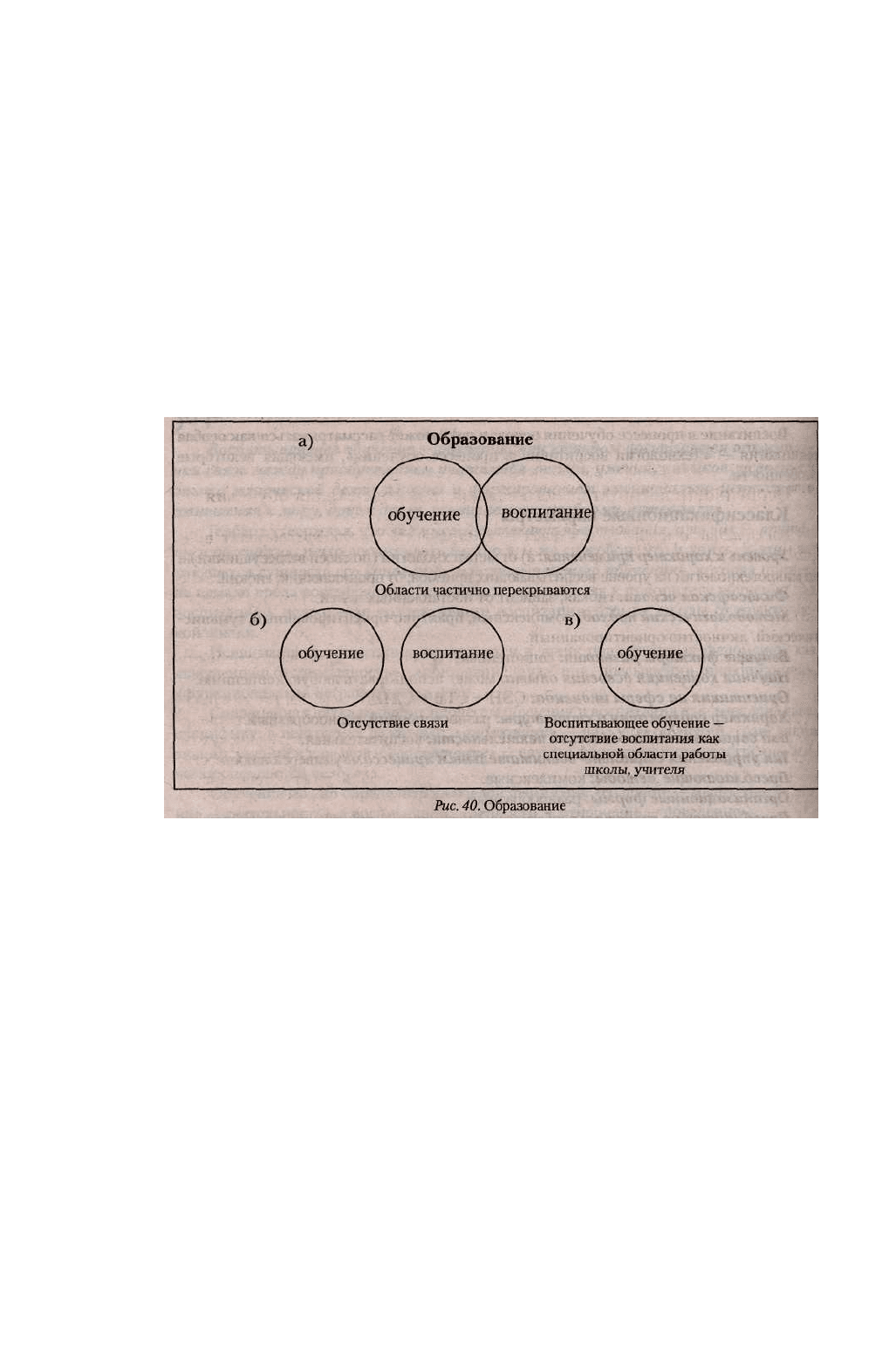

Но обучение и воспитание — не изолированные процессы, они диалектически связаны, взаимопроникают,

перекрывают друг друга. В обучении всегда присутствуют какие-то элементы воспитания, а в воспитании —

элементы обучения, т.е. воспитание осуществляется в обеих сферах педагогического процесса. Вместе они составляют

то, что называют образованием (рис. 40 а).

В практике известны искажения этой картины, разрыв между этими едиными по своей психической природе

процессами (рис. 40 б, в):

• отсутствие связи между обучением и воспитанием: «Можно быть глубоким учёным и никуда не годным и

безнравственным человеком» (А. Дистервег);

• отсутствие воспитания как специальной области работы школы, позиция учителя: «моё дело — дать знания».

Все воспитательные задачи решаются содержанием учебных предметов — это и есть «воспитывающее обучение».

Необходимо различать гербартианскую концепцию «воспитывающего обучения» (обучение воспитывает и не

надо заниматься воспитанием отдельно) и принцип связи обучения и воспитания, смысл которого в утверждении

неразрывной связи обучения и воспитания, их интеграции, направленности на практику жизнедеятельности учащихся.

Проблема заключается прежде всего в мере их соотношения.

Итак, воспитание осуществляется в двух организационно самостоятельных сферах педагогического процесса: 1)

как особенный специально организованный процесс; 2) как косвенное воспитание посредством преподавания

(содержания и методов) учебных предметов.

Воспитание в процессе обучения основам наук может рассматриваться как особая технология — «Технология

воспитания в процессе обучения», имеющая некоторые особенности.

Классификационные параметры

Уровень и характер применения: а) от метатехнологии (по своей вездесущности) и до микротехнологии на

уровне воспитывающих приёмов; б) проникающий, гибкий.

Философская основа: гибкая, зависит от поставленных целей.

Методологический подход: комплексный, практико-ориентированный, гуманистический, личностно

ориентированный.

Ведущие факторы развития: социогенные.

Научная концепция освоения опыта: может использовать любую концепцию.

Ориентация на сферы индивида: СЭН + СТВ + СДП.

Характер содержания и структуры: разносторонний, разнообразный.

Вид социально-педагогической деятельности: воспитательная.

Тип управления социально-воспитательным процессом: универсальное.

Преобладающие методы: комплексные.

Организационные формы: разнообразные.

Преобладающие средства: вербальные + наглядные + действенно-практические.

Подход к ребёнку и воспитательной ориентации: личностно ориентированный.

Направление модернизации и отношение к традиционной воспитательной системе: на основе усиления

социально-воспитательных функций.

Категория объектов: все категории.

Целевые ориентации

Формирование воспитательной системы, которая включала бы в себя целостный учебно-воспитательный

процесс, интегрирующий воспитание и обучение.

Усиление гуманитарной направленности содержания учебных дисциплин.

Повышение воспитательного потенциала обучения, возвращение школе утраченного позитивного

воспитывающего потенциала.

Целенаправленное формирование личностного отношения ученика к содержанию предоставленного ему

материала и к действительности в целом.

Формирование у школьников в процессе обучения ключевых компетентностей, гражданской ответственности и

правового самосознания; духовности и культуры; инициативности, самостоятельности; толерантности,

способности к успешной социализации в обществе; здорового образа жизни.

Переход от знаниевой парадигмы к компетентностной.

Концептуальные положения

Триединство процессов воспитания, обучения и развития. Способ учебной работы — это не просто единица

знания, а личностное образование, где как в сплаве объединены мотивационно-потребностные, эмоциональные и

операциональные компоненты.

♦ Обучение и воспитание — неразделимый процесс (Я.А. Коменский). Интеграция воспитания и обучения —

важнейшие составляющие УВП.

♦ Воспитание приоритетно по отношению к обучению (Ж.-Ж. Руссо). Дидактические структуры предваряются

аксиологическими.

♦ Процесс познания начинается с чувственных восприятий (И.Г. Песталоцци). Учение не есть беспристрастное

познание. Это субъектно значимое постижение мира, наполненного для ученика личностными смыслами, ценностями,

отношением, фиксируемое в его субъектном опыте.

♦ Обучение есть средство для воспитания (И.Ф. Гербарт).

♦ Средства обучения не бывают воспитательно нейтральными. (Не может быть школы вне политики (В.И.

Ленин).

♦ Гуманитаризация и гуманизация образования — основное направление развития содержания обучения.

♦ Связь обучения с жизнью, практикой, производством.

♦ Учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка.

♦ Целенаправленное включение семьи в процесс воспитания при обучении.

♦ Соблюдение меры воспитательных воздействий; оптимальное соотношение воспитания и обучения.

Особенности воспитательного воздействия содержания обучения

Воспитание в процессе обучения — органическая часть предметных программ. Программами

общеобразовательной школы России предусмотрены главные направления воспитания в процессе обучения:

социальная адаптация, формирование прочных нравственных принципов, гражданской ответственности на основе

общепринятых духовных ценностей, передача духовных богатств отечественной и мировой культуры, навыков

общежития с представителями иных наций.

Компетентностный подход ещё более усиливает воспитательную направленность обучения.

На первом месте' при этом стоят предметы гуманитарного содержания: литература, история, обществоведение,