Рухин Л.Б. Основы литологии. Учение об осадочных породах

Подождите немного. Документ загружается.

418

ФАЦИИ

·

И

МЕТОДЫ

'

ФЛЦИАЛЬНОГО

АНАЛИЗА.

Если

признаки

осадочных

пород,

связанные

с

предшествующей

исто

рией

осадочного

материала,

назвать

ун;аследоваnnы.мu;

признаки,

приобре-

тенные

во

время

отложения,-

nервuчnы..мu,

а

признаки,

возникщие

в

про

цессе

эпигенеза

[катагенеза]

~

вmор-uчnымu,

то

можно

'

сказать,

что

большинство

.

первичных

признаков

фиксируется

во

время

полеваго

изу

чения

пород;

а

бальшинства

унаследаванных

и

втаричных

- '

ва

время

,

паследующега

лабаратарнага

исследавания.

Ф,ацuальное

.

исследавание

'

должна

.Осветить

следующие

асабеннасти

.

истарии

..

.

образования

древних

асадкав:

1)

характер

среды

отложения..

(отложение

в

воде

или

в

ва

зд

ухе);

2)

ее

физика-химические

сваЙства;

.

3)

.

характер

движения

(Iшлебательный

или

паступательный);

4)

направле

ниея

скорасть

движения

(т. е.

направление

принаса

осадачного

материала);

5)

надичие

перерывав

в

накоплении

·

данных

парад;

6)

глубину

отлажения

,

(морскихосадкав);

7)

рельеф

.Области

.Отложения;

8)

састав

парад,

слагаю

щих

·

.Область

снаса

и

ее

рельеф;

9)

климатические

особеннасти

эпахи

абразавания

асадкав;

10)

тектонический

режим

в

эпаху

фармиравания

;

данных

осадачных

парад;

11)

осабенности

.Окаменения;

12)

асабенности

вы.Ретривания;

13)

в

немых

талщах

на

.Основании

изучения

литалагических

.

асuбенностей

можно

произвести

стратиграфическае

сопаставление

данной

;

пароды

с

другими

отложениями.

Особае

внимание

должно

.

быть

уделено

поискам

палезных

ископаемых

. .

'Углубленна

е

фациальнае

исследование

'

и

синтез

всех

литолагических

·.

наблюдений

пазволяет

давать

прагнозы

в

атнашении

наличия

полезных

.

искапаемЫХ

в

'

данном

.

камплексе

асадачных

парад.

Данные,

палучаемые

при

фациальнам

анализе,

дают

также

возмаж

насть

оцендть

.Осадочные

поро;'J.ы

как

.Объект

для

различных

инженерна-

геологиче

.

ских

и

.

страительных

работ;

в

большинстве

случаев,

однако

•. ,

для

этого

неабхадимо

дополнительнае

изучение

парод.

Для

установления

уславийабразавания

.Осадочных

пород

и

наличи

л:

в

них

полезных

ископаемых

неабходима

применение

следующих

палевых

..

илаборатарных

метадов:

А.

ПолевЫе

метады.

" .

1.

Изучение

формы

асадачных

тел

и

саатношения

.

их

с

.Окружающими

'

парадами.

2.

Изучение

Х'арактера

изменений

.

данных

парод

в

пределах

плащади

:

распрастранения.

3.

Выявдение

ритмичности

строения

осадачных

пород.

4.

Исс.Ледование

мащности

данных

толщ

,

и

ее

изменения.

5 . .

Предварительнае

определение

састава

и

цвета

(см.

§ 70),

породы

'

и

изучение

ее

текстурных

асабенностеЙ.

Сюда

.Относится

исследавание

пластавых

поверхностей,

слоистости,

ариентиравки

галек,

конкрециЙ'

и

т.

д

. .

6.

Изучение

органических

остаткав

(палеоэкалогические

наблю-

-

дения).

Б.

Лабораторные

методы.

1.

Изучение

гранулометрического

состава

пород.

2.

Изучение

минералогического

и

химическага

састава

парад,

в

то

ю

числе

состава

поглащеннаго

комплекса

·

танкодисперсныхатлажениЙ.

3.

Изучение

структурных

и

микротекстурных

осабеннастей

поро

Д)'

(включая

паристасть

'

и

распределение

.Окраски).

4.

Исследование

формы

и

поверхнасти

обламачных

зерен.

5.

Изучение

органических

астаткав

(с

палеоэкологической

и

палео

.rеографическоЙ

точек

зрения).

ПОЛЕВЫЕ

'

МЕТОДЫ

ФАЦИАЛЬНОГО

АНАЛИЗА

419

Применение

полевых

лабораторных

методов

дает

возможность

следую

щим

образом

определить

особенности

образования

осадочных

пород

,-

Определение

характера

среды

отложения.

Среда

отложения

-

воз

<

душная

или

водная

-

может

быть

установлена

прежде

всего

на

основании

присутствия

непереотложенных

органических

остаТIЮВ;

.

Иногда

эта

задача

может

быть

решена

изучением

сингенетических

минералов

и

минералов,

химически

выпавших

из

среды

отложения.

Для

некоторых

типов

пород

характер

среды

отложения

устанавливается

по

слоистости,

особенно

стям

знаков

ряби,

следов

оплывания,

трещин

высыхания

и

других

обра

зований

на

пластовых

поверхностях.

Для

песчаных

пород

среда

отложения

может

быть

определена

изучением

формы

и

поверхности

зерен,

а

также

сравнением

распределения

в

ниХ

тяжелых

и

легких

минералов.

Определение

физнко-химических

свойств

водной

среды

отложения.

По

первичным

особенностям

отложений

иногда

можно

выяснить

степi:шь

солености

бассейна

отложения,

количество

свободного

кислорода

и

дру

гие

физико-химические

свойства

водной

среды.

О

солености

воды

древних

морей

можно

судить

по

составу

хемогенных

осадков

и по

характеру

орга

нических

остатков.

Кальцит

выпадает

из

морской

воды

при

пониженной

или

нормальной

солености.

Поэтому

известняки

могут

быть

встречены

среди

различных

фациЙ.

При

значительной

солености

выпадает

гипс

и

ангидрит,

а

из

еще

более

концентрированных

рассолов

осаждается

галит

и

калийно-магне

зиальные

соли.

Индикатором

немного

повышенной

минерализации

являются

обычно

доломиты,

в

особенности

с

примесью

целеотина,

ба

рита

или

флюорита.

Поэтому

по

мере

приближения

к

суше,

с

которой

не

сте

кают

пресные

воды;

доломиты

часто

замещают

известняки.

Это

хорошо

заметно

при

изучении

карбонатных

пород

Русской,

Сибирской

и

Северо-

Американской

платформ.

,.

Отложение

доломитов

в

воде

повышенной

солености.

подтверждается

частым

сочетанием

их

с

гипсами

и

ангидритами,

а

также

существенным

изменением

состава

фауны

в

карбонатных

толщах

по мере

увеличения

в

них

доломита.

Е.

и.

Тихвинская

(1954)

на

примере

нижнеказанских

отложений

показала, что

в

отложениях

с

неодинаковым отношением

СаО

к

,

MgO

присутствуют

.

и различные

комплексы

организмов.

Псевдомонотисы

имеются

в

породах,

в

которых

СаО

в

50'-70

раз

больше

MgO.

Богатой

брахиопоДово-пелеципоДовой

фауне

соответствует

значение

этого

отно

шения,

меняющееся

в

пределах

16-

'

30.

Если

же

велИчина

'

отношения

СаО

: 'MgO

меньше

15,

то

фауна

представлена

немногочисленными

эври

галинными

формами,

в

частности

лингулами.

Однако

ИСТОЛltование

данных

химического

состава

карбонаТIlЫХ

пород

затрудняется

тем,

что

не1\оторые

ДQЛОМИТЫ

являются

вторичными.

Они

образуются

из

известIlЯков

за счет

приноса

магния

подземными

водами.

Естественно,

что

присутствие

вторичных

доломитов

никак

не

характери-

-

зует

соленость

воды

древних

бассейнов.

В

глинистых

карбонатных

поро

дах

содержание

магния

может

быть

несколько

повышено

за счет

присут

ствия

его

в

некоторых глинистых

минералах

типа

сапонита.

Если

эти

две

категории

ошибок

невелики,

то

изучение

'

распределения

доломитовых

пород,

судя по

данным

химических

анализов,

помогает

расшифровать

палеогеографическую

обстановку.

' ' , , . ('

в

последние

годы

для

определения

солености

древних

бассейнов

все

чаще

используют

наблюдения

наД'

глинистыми

породами.

В

Ре"зулътате

':

i

большой

адсорбирующей

способности

,

коллоидные

глинистые

'

частицы

'

,

27*

~20

ФАЦИИ

И

МЕТОДЫ

ФАЦИАЛЬНОГО

АНАЛИЗА

в

значительном

количестве

поглощают

характерные

катионы

из

вод

тех

.

бассеЙнов,

на

дне

которых

они

осаждаются,

а

в

дальнейшем,

превращаясь

в

породу,

сохраняют

их.

Поэтому,

если

производить

водные

вытяжки

из

'

глинистых

пород,

то

состав

таких

вытяжек

древних

континентальных,

лагунных

и

морских

отложений

(в

частности

содержание

хлора) будет

,

различен.

Эта

методика

подробно

рассматривается

в

ряде

рабо'!

«<Методи

чеСlше

исследования

по

геохимии

терригенных

осадочных

пород»,

1956;

-«Методы

изучения

осадочных

пород

» ,

1957).

Важным

приемом

изучения

солености

вод

древних

бассейнов

служат

также

наблюдения

над

органическими

остатками.

Соленость

воды

является

,

()дним

из

наиболее

важнЫх

факторов

.

условий

жизни

морских

организмов.

Полагают,

что

только

в

морях

с

нормальной

соленостью

обитали

кораллы,

МОРСI{ие

ежи

и

лилии,

головоногие

моллюски,

замковые

брахиоподы,

три

.

лобиты

и

некоторые

другие

группы

организмов.

Наличие

среди

пере

численных

групп

стеногалинных

морских

форм

не

подлежит

сомнению,

но

это

не

исключает

возможности,

что

некоторые

из

них,

в

частности

брахиоподы,

в

прошлом

могли

обитать

и

в

водоемах

с

несколько

понижен

ной

или

повышенной

соленостью

по

сравнению

с

современным

океаном.

Химический

состав

вод

древних

морей,

вероятно,

отличался

от

совре

менных.

Однако

изменение

солености

морских

вод

было

настолько

мед

ленным,

даже

в

геологическом

смысле

(сотни

миллионов

лет),

что

орга

низмы

успевали

приспосабливаться

к

нему.

Если

же

опреснение

или

засолонение

происходило

относительно

быстро,

на

протяжении

всего

нескольких

миллионов

или

даже

десятков

тысяч

лет,

то

облик

оргаНИ'lеско.го

мир.а

существенно

менялся,

так

как

'

в

новых

условиях

выживали

лишь

некоторые

фОРМЫ.

Наконец,

при еще

более

быстром

опреснении

или

засолонении

происходила

гибель

всех

или

почти

всех

обитателей

бассейна.

Наблюдения

над

древними

органическими

остатками

показывают,

что

бассейны

с

нормальной

соленостью

заселялись

большей

частью

без

.

:замковыми

брахиоподами

(лингулы,

оболюсы),

пелециподами

(антрюи

зиды,

кардиды

и

др.),

остракодами,

гастроподами,

ракообразныии

и

некоторыми

д-ругими

вида~ц.

Аналогичные

изменения

происходят

в

морской

фауне

и

при

увеличе

нии

солености.

Параллельно

с

уменьшением

числа

видов

в

опресненных

или

засолоненных

бассейнах

происходит

часто

заметное

изменение

строе

ния

раковин.

Газовый

режим,

т.

е.

характер

растворенных

в

воде

газов,

характе

ризуется

окислительно-восстановительным

потенциалом

(редокс).

Наиб.о

лее

чутки

к

окислительно-восстановительному

потенциалу

соединения

,

железа

и

марганца.

.

В

окислительной

среде

они

представлены

окисными

соединениями.

В

условиях,

переходных

от

окислительной

среды

к

восстановительной,

,

образуются

такие

широко

распространенные

минералы,

кю{

глауконит,

,

фосфаты и

шамозиты.

В

умеренной

восстановительной

среде

железо

и

марганец

встречаются

в

виде

закисных,

большей

частью

нарбонатных

,

соединений

(сидерит,

родохрозит).

Наконец,

в

резно

восстановительной

-среде

образуются

сульфиды

железа,

марганца,

цинка

и

свинца.

Использование

этого

ряда

минералов

для

ренонструнции

газового

режима

воды

древних

водоемов

сопряжено,

однано,

с

одним

большим

,

затруднением.

Дело

в

том,

что

в

тоннозернистых

осаднах,

из-за

гниенин

'.8

ни;хорганического

вещества,

очень

часто

создается

в

той

или

иной

мере

!

.

р.езко

выраженная

восстановительная

среда

.и

возникают

диагенетические

ПОЛЕВЫЕ

МЕТОДЫ

ФАЦИАЛЬНОГО

АНАЛИЗА

42f

ПИРИТ

и

сидерит.

Поэтому

сам

факт

нахождения

в

породе

этих

минералов

еще

не

дает

возможности

утверждать,

что

они

возникли

из

осаДI{а,

образо

вавшегося

на

дне

моря,

воды

которого

были

заражены

сероводородом

или

углекислотой.

Это

правильно

лишь

в

том

случае,

если

будет

доказано,

что

данные

минералы

сфор

'

мировались

в

процессе

накопления

осадков.

Большую

помощь

при

изучении

газового

режима

вод

древних

водоемов

оказывает

анализ

остатков

древних

организмов.

Ненормальный

газовый

режим

или

присутствие

в

воде

вредных

для

организмов

растворен

ных

соединений

вызывает

появление

карликовых

форм.

Возможно,

что

к

обитанию

в

водах,

бедных

свободным

кислородом,

приспособились

неlюторые

трилобиты,

так

же

как

и

современные

бала

нусы,

которые

известны

в

застойных

водах

Скандинавских

фиордов

(Hennigsmoen, 1957).

При

изучении

IШРЛИlШВЫХ фаун

необходимо

всегда

тщательно

изу

чать

состав

включающих

их

пород,

так

как

в

некоторых

случаях

скопле

ние

маленьких

раковин

может

быть

вызвано

механической

их

отсортиров

кой

течениями

или

волнами

в

области

мелководья

(Tasch, 1955).

В

этом

случае

среди

таких

вторичных

скоплений

могут

быть

встречены

раковины,

принадлежащие

к

разнообразным

систематичеСIШМ

единицам.

В

настоящих

же

карликовых

фаунах

систематичесний

состав

достаточно

однообразен.

Признаком,

указывающим

на

ненормальный

газовый

режим

ню<

при

чину

угнетенности

фауны,

служит

обилие

мелких

кристалликов пирита

или

сидерита,расположенных

по

плоскостям

слоистости.

Если

же

кристаллы

этих

минералов

распределены

равномерно

в

породе

или

секут

плоскости

слоистости,

то

они возникли

уже

в

осаДI{е

или

в

породе

и,

следовательно,

не

являются

показателями

газового

режима.

Для

определения

газового

режима

важны

также

следы

жизнедея

тельности

разнообразных

зарывающихся

в

ил

и

питающихся

илом

живот

ных.

При

появлении

в

илу

резко

выраженной

восстановительной

среды

их

жизнедеятельность

подавляется

или

становится

невозможноЙ.

:Когда

же

восстановительная

среда

распространяется

и

на

придонные

горизонты

вод,

то

исчезают

и

организмы

[I<poMe

анаэробной

микрофлоры],

живущие

на

дне

бассейнов.

В

этом случае

осадки

часто

сохраняют

ТОНl{ую

слои

стость,

разрушаемую

обычно

жизнедеятельностью

донных

или илоядных

организмов.

у

становление

восстановительной

среды

в

воде

древних

водоемов

имеет

очень

большое

значение.

Зараженные

сероводородом

или

углекислотой

воды

возникают

обычно

в

подводных

котловинах

или

в

обособленных

бассейнах,

сообщающихся

с

открытым

морем

через

проливы.

Благоприят

ным

фактором

является

ПРИТОI{

с

суши

пресных

вод.

Тогда

верхняя

часть

водоема

заполняется

более

легними,

опресненными

водами,

а

пониженная

часть

-

тяжелыми

солеными

водами.

Если

темпе'ратурный

режим

не

в

со

стоянии

обеспечить

вертикальную

цирнуляцию

воды

во

всем

бассейне,

то

соленые

донные

воды

неизбежно

приобретают

восстановительный

характер.

В

настоящее

время

разрабатываются

методы

определения

НИСЛОТНОСТИ

водной

среды,

основанные

на

непосредственном

измерении

нонцентрации

,

водородных

ионов

в

глинистой

суспензии.

Определение

характера

движения

среды

отложения.

Движение

водной

,

среды

может

быть

поступательным,

кан,

например,

в

реках

и

зонах

распро

странения

морских

течений,

'

или

нолебательным

(поступательно-воз-

.

вратным)

-

в

прибрежных

участках

морей,

озер

и

нрупных

рен.

Воздуш

ная

среда

характеризуется

поступательным

движением,

направление

,

которого

значительно

менее

постоянно,

чем

у

воды.

422

ФАЦИИ

И

МЕТОДЫ

ФАЦИАЛЬНОГО

АНАЛИЗА

,.,

При

поступательном

движении

среды

отложения

возникают

,

несим

метричные

знаки

ряби

различной

величины.

При

устойчивых

колебатель

ных

движениях

придонных

слоев

воды

в

отдаленных

от

берега

участках

дна

образуются

вполне

симметричные

заостренные

.

знаки

ряби.

В

берего

вой

зоне,

где

колебательные

движения

воды

осложняются

поступатель

ными,

возникают

слабо

несимметричные

знаки

ряби.

При

поступательном

и

колебательном

движении

водной

среды

образуются

различные

типы

косой

слоистости.

'

Размеры

серий

обычно

зависят

от

мощности

потока.

Различный

характер

движения

среды

отложения

n

значительной

мере

определяет

гранулометрический

состав

песчаных

пород.

Пески,

отложен

ные при

колебательных

движениях

водной

среды,

в

связи

снеоднократным

взмучиванием

и

переотложением,

характеризуются

значительно

лучшей

сортировкой

по

сравнению

с

песками,

отложенными

при

поступательном

движении

воды.

Галечники,

возникающие

при

колебательном

движении

воды

в

прибрежно-морских

условиях,

характеризуются

обычно

тем,

что

гальки

более

полого

наклонены,

лучше

окатаны,

более

симметричны

и

однообразны

по

величине

сравнительно

с

речными

галечниками.

Определение

скорости

и направления

движения

среды

отложения.

Скорость

движения

среды

отложения

определяется по

преобладающему

размеру

обломочных

зерен

илИ'

галек.

Направление

движения

среды

отложения

в

каждом

обнажении

опре

деляется

несколькими

приемами.

Первым

способом является

определение

в

обломочных

породах

преобладающего

падения

косых

слойков,

совпадаю

щего

с

направлением

движения

среды

.

отложения.

Вторым

способом

является

изучение

ориентировки

галек.

Удлиненные

и

уплощенные

более

или

менее

симметричные

гаЛЬКII

в

большинстве

случаев

располагаются

так,

что

их длинная

ось

перпендикулярна

направлению

движения

струй

или

течения,

а

плоская

сторона

гальки

наклонена

чаще

против

течения.

В

некоторых

случаях

гальки

по

длине

располагаются

косо

или

парал

лельно

.направлению

движения,

-

но

все

же

они

наклонены

преимущест

венно

против

направления

течения

или

прибоя.

Измерение

ориентировки

вытянутых

органических

остатков

(удли

ненных

раковин

или

растительного

детритуса),

а

иногда

гравийных

или

I{РУПНЫХ

песчаных

зерен

также

дает

возможность

судить

о

направлении

движения

водной

среды.

Третьим

способом

является

выяснение

господствующего

простирания

знаков

ряби,

вытянутых

обычно

в

направлении,

перпендикулярном

дви

жениюсреды.

Rрутойсклон

валиков

ряби

обращен

в

сторону

движения.

Направление

приноса

осадочного

материала

для

значительной

пло

щади

может

быть

еще

установлено

на

основании

следующих

наблю

дений.

По

мере

удаления

от

области

сноса

обычно

уменьшается

зернистость

обломочных

осадков.

Ощ.!еделяя

в

нескольких

пунктах

среднюю

величину

размера

зерен

или

галек,

а

затем

сопоставляя

эти

данные,

можно

выяснить

господствующее

направление

приноса

обломочного

материала,

а

следо

вательно,

и

направление

движения

среды

отложения.

Таким

же

способом

определя

е

тся

господствующее

направление

движения

среды

отложения

по

изменению

минералогического

состава

песков

или

петрографического

состава

галек

в

конгломер

·

атах.

Систематическое

уменьшение содержания

неустойчивых

против

выветривания

составнЫХ

частей

происходит

вдоль

господствующего

направления

движения

.

среды

отложения.

По

мере

удаления

от

области

сноса

наблюдается

также

замещение

С!>ДНИХ

типов

фаций

другими,

в

частности,

континентальных

отложений

прибреЖНО-МОРСI\ИМИ,

а

затем

и

глуБОI\ОВОДНЫМИ.

.Ю

ОЛЕВЫЕ

МЕТОДЫ

ФАЦИАЛЬНОГО

АНАЛИЗА

423

Определение

перерывов.

Наличие

перерывов

в

накоплении

данных

пород

.

определяется.на

основании

изучения

их

пластовых

поверхностей.

Во

время

перерывов

может

происходить

размыв

или

растворение

ранее

·

Qтложенных

осадков,

и

при

этом

возникает

неровная

поверхность

подсти

.

-

лающих

пород.

В

других

случаях

имеет

место

лишь

приостановка

в

осажде-

нии

материала

.

без

размыва

более

древних

отложений.

В

это

время

поверх

.

ность

осадков

обычно

уплотняется,

на

ней

могут

возникать

трещины

высыхания,

следы

животных,

разнообразные

отпечатки,

знаки

ряби

и

.другие

.

неровности.

Подводные

перерывы

не

сопровождаются

осушением

данной

области.

,

Они

вызывают

лишь

слабое

расчленение

дна,

но

при

растворении

ранее

<О

тложенных

карбонатных

и

соляных

осадков

образуется

очень

сложная

конфигурация

(карродированность)

поверхности

размыва.

Иногда

она

.фосфатизируется,

пиритиз:uруется

или

пропитывается

окислами

железа

.

.эти

процессы

не

происходят на

карбонатных

береговых

скалах.

Кроме

-того,

на

размываемых

уплотненных

участках

морского

дна

часто

встре

'

чаются

прирастающие

морские

раковины,

скопления

глауконита

Иракуши.

Длительность

перерыва

может

быть

приближенно

оц

е

нена по

разме

рам

той

площади,

В

пределах

которой

он

прослеживается.

Длительные

перерывы,

как

правило,

сопряжены

с

поднятиями

обширных

участков

.

:з

емноЙ

коры

и

заметны

в

пределах

значительной

площади.

КраТlше

пере

:

рывы

чаще

являются

местными

явлениями.

Иногда

длительность

пере

.

рывов

может

быть

установлена

сравнением

возраста

слоев,

разделенных

поверхностью

размыва.

Определение

глубины

отложений

морских

осадков.

Часто

в

качестве

..Доказательства

глубоководности

морских

бассейнов

ссылаются

на

нали

чие

известцяков,

замещающих

по

мере

удал

'

Е:шия

от

суши

более

меш\Овод'

ные

обломочные

породы.

Такое

сочетание

действительно

наблюдается

часто

в

современных

МОРСIШХ

осадках,.;

образующихся

вблизи

суши

«;

расчлененным

рельефом.

Однако

при

очень

пологом

ее

рельефе

и

жарком

климате

известковые

осадки

формируются

и

в

непосредственной

близости

-от

берега.

Иногда

интенсивность

накопления

I{арбонатов

в

мелководной

зоне

.

настолько

велика,

что

вблизи

берега

образуются

будущие

известняки,

а

в

зоне

несколько

больших

глубин

-

глинистые

'

отложения. Наконец,

·

-обломочные

известняковые

отложения

возникают

в

зоне

мелкого

моря

и

·

-около

достаточно

крутых

берегов,

если

только

они

сложены

карбонатными

породами.

Поэтому

известняки

могут

образовываться

на

самых

различных

I'лубинах

и

их

присутствие

само по

себе

никак

не

может

служить

доказа

т~льством

глубоководности

древних

морей.

Сложность

определения

глубины

древних

бассейнов

заставляет

I<омплею;но

применять

различные

приемы

изучения

осадочных

толщ.

Глубина

моря

может

быть

определена

главным

образом

на

основании

:наблюдений

над:

а)

зернистостью

обломочных

осадков;

б)

органическими

<остатками;

В)

пластовыми

поверхностями;

г)

характером

фациальных

изменений;

д)

особенностями

древнего

рельефа

и

е)

особенностями

текто-

,

,Нического

режима.

Ни

одним

из

этих

признаков,

взятым

обособленно,

нельзя

определить

глубину древних

бассейнов.

По

мере

.

углубления

бассейна

В

общем

случае

отлагаются

все

более

·

мелкозернистые

осадки.

Однако

это

является

следствием

не

столько

-большей

глубины,

сколько

меньшей

подвижности

вод.

Если

застойные

поды

существуют

на

н.ебольших

глубинах,

например

в

подводных

котло

"J3инах,

и

вблизи

суши

с

равнинным

рельефом,

с

которой

сносится

лищъ

424

ФАЦИИ

И

МЕТОДЫ

ФАЦИАЛЬНОГО

АНАЛИЗА

мелкозем,

то

в

них

тю\же

происходит

накопление

тонкозернистых

осад

ков.

Поэтому

на

основании

наблюдений

над

зернистостью

породы

нельзя

определять

глубину.

Тонкозернистые

осадки

могут

быть

не

только

глубо

ководными,

но

и

мелководными.

В

отличие

от

этого

грубозернистые

отложения

почти

всегда

мелководны.

Лишь

при

крупных

подводных

оползнях

они

могут

быть

перенесены

из

мелководья

и

отложены

в

значительно

более

глубоких

участках

моря

мутными

течениями,

как

это

происходит

в

современную

эпоху.

Хорошим

показателем

глубины моря

являются

организмы.

Среди

них

есть

специфически

мелководные

формы,

обитание

которых

на

боль

ших

глубинах

исключено

(водоросли).

Есть

таиже

и

заведомо глубоко

водные

(абиссальные)

организмы.

Облик

их,

как

известно,

очень

свое

образен.

Примером

таких

организмов

являются

светящиеся

рыбы,

остатки

которых

обнаружены

в

МИОЦеновых

отложениях

ПредкаВI\а

з

ья.

Однако

такие

находки

заведомо

глубоководных

форм

редки,

и

глубины

обитания

большинства

организмов

определить

трудно.

Решение

этой

задачи

облег

чается

лишь

тогда,

когда

по мере

удаления

от

области

сноса

встречаются

фации,

содержащие

ра

з

личные

I{омплексы

органических

остатков

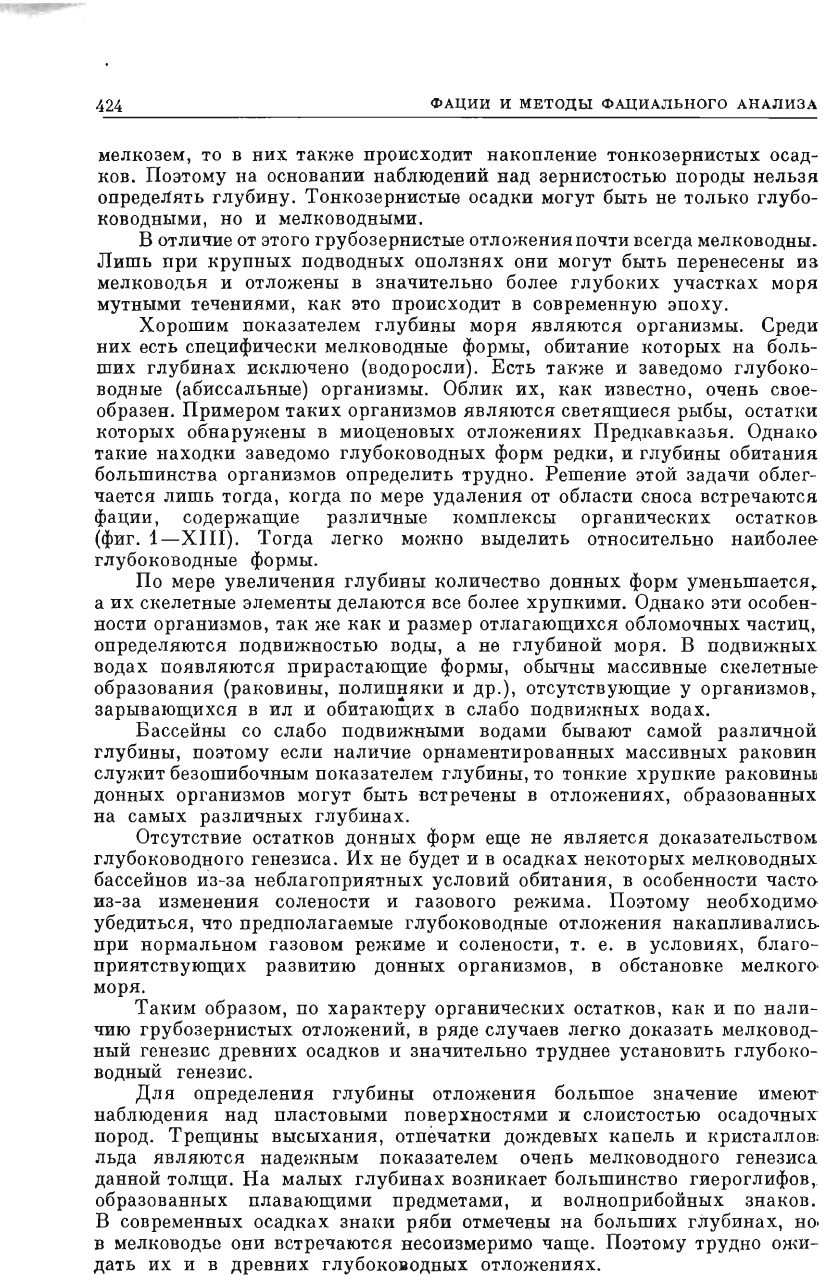

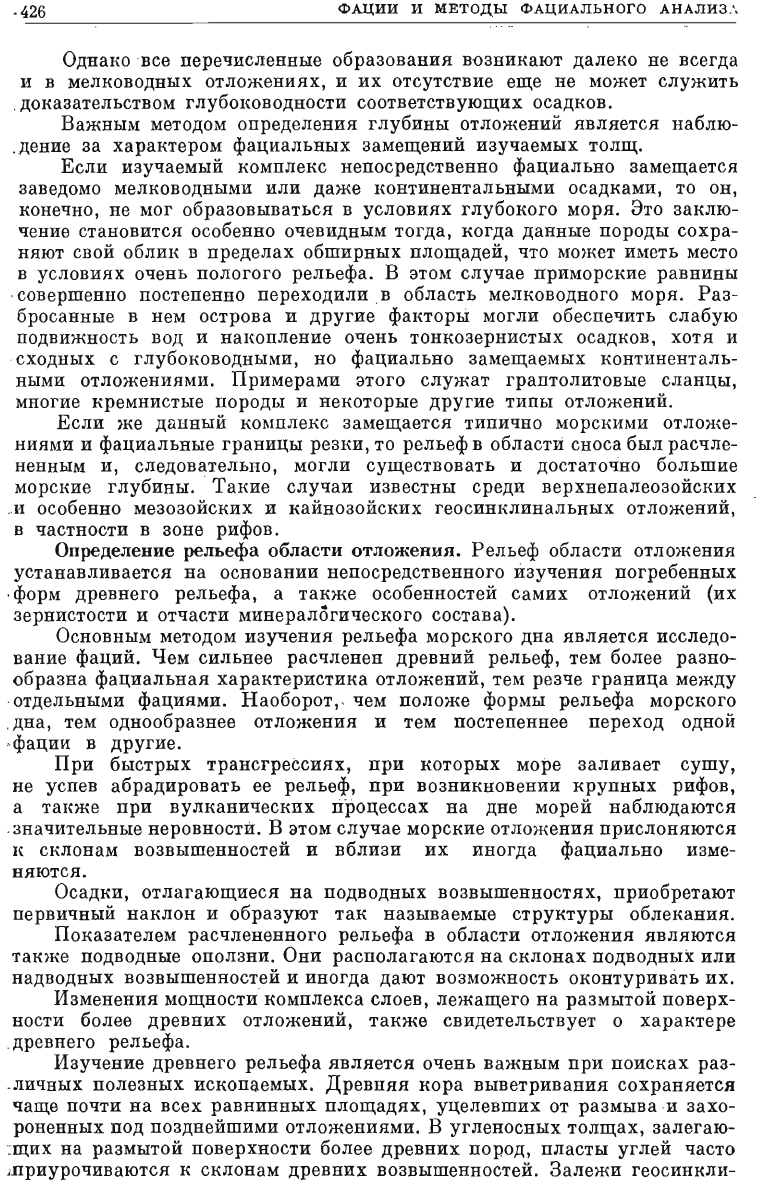

(фиг.

1-XIII).

Тогда

легко

можно

выделить

относительно

наиболее

глубоководные

формы.

По

мере

увеличения

глубины

количество

донных

форм

уменьшается.

а

их

скелетные

элементы

делаются

все

более

хрупкими.

Однако

эти

особ

е

н

ности

организмов,

так

же

как и

размер

отлагающихся

обломочных

частиц,

опред

е

ляются

подвижностью

поды,

а

не

глубиной

моря.

В

подвижных

водах

появляются

прирастающие

формы,

обычны

массивные

скелетны

е

образования

(рю\Овины,

полипняки

и

др.),

отсутствующие

у

организмов

.

зарывающихся

в

ил

и

обитающих

в

слабо

подвижных

водах.

Бассейны

со

слабо

подвижными

водами

бывают

самой

различной

глубины,

поэтому

если

наличие

орнаментированных

массивных

раковин

служит

безошибочным

показателем

глубины,

то

тонкие

хрупкие

раковины

донных

организмов

могут

быть

встречены

в

отложениях,

образованных

на

самых

различных

глубинах.

Отсутствие

остатков

донных форм

еще

не

является

доказательством

глубоководного

генезиса.

Их

не

будет

и

в

осадках

некоторых

мелководных

бассейнов

из-за

неблагоприятных

условий

обитания,

в

особенности

часто

из-за

изменения

солености

и

газового

режима.

Поэтому

необходимо

убедиться,

что

предполагаемые

глубоководные

отложения

накапливались.

при

нормальном

газовом

режиме

и

солености,

т.

е.

в

условиях,

благо

приятствующих

развитию

донных

организмов,

в

обстановке

мелкого

,

моря.

.

Таким

образом,

по

характеру

органических

остатков,

как и

по

нали

чию

грубозернистых

отложений,

в

ряде

случаев

легко

доказать

мелковод

ный

генезис

древних

осадков

и

значительно

'

труднее

установить

глубоко

водный

генезис.

Для

определения

глубины

отложения

большое

значение

имеют

наблюдения

над

пластовыми

повер:х:ностями

и

слоистостью

осадочных

пород.

Трещины

высыхания,

отпечатки

дождевых

капель

и

кристаллов

;

льда

являются

надежным

.

показателем

очень

мелководного

генезиса

данной толщи.

На

малых

глубинах

возникает

большинство

гиероглифов,

образованных

плавающими

предметами,

и

волноприбойных

знаков.

В

современных

осадках

знаl\И

ряби

отмечены

на

больших

глубинах,

НО

>

в

меЛl\оводье

они

встречаются

несоизмеримо

чаще.

Поэтому

трудно

ожи

дать

их

и

в

древних

глуБОl\О20ДНЫХ

отложениях.

ПОЛЕВЫЕ

МЕТОДЫ

ФАЦИАЛЬНОГО

А

НА

Л

ИЗА

'

~

,

~

~""

~

"'~

~

~

~~

~

~

;:j<:;

~

~

~

'"

I

~

~,<I

~

~

:Q

~~

R

~

~

~

~~

;:"

~

~

~

'"

ci5

~

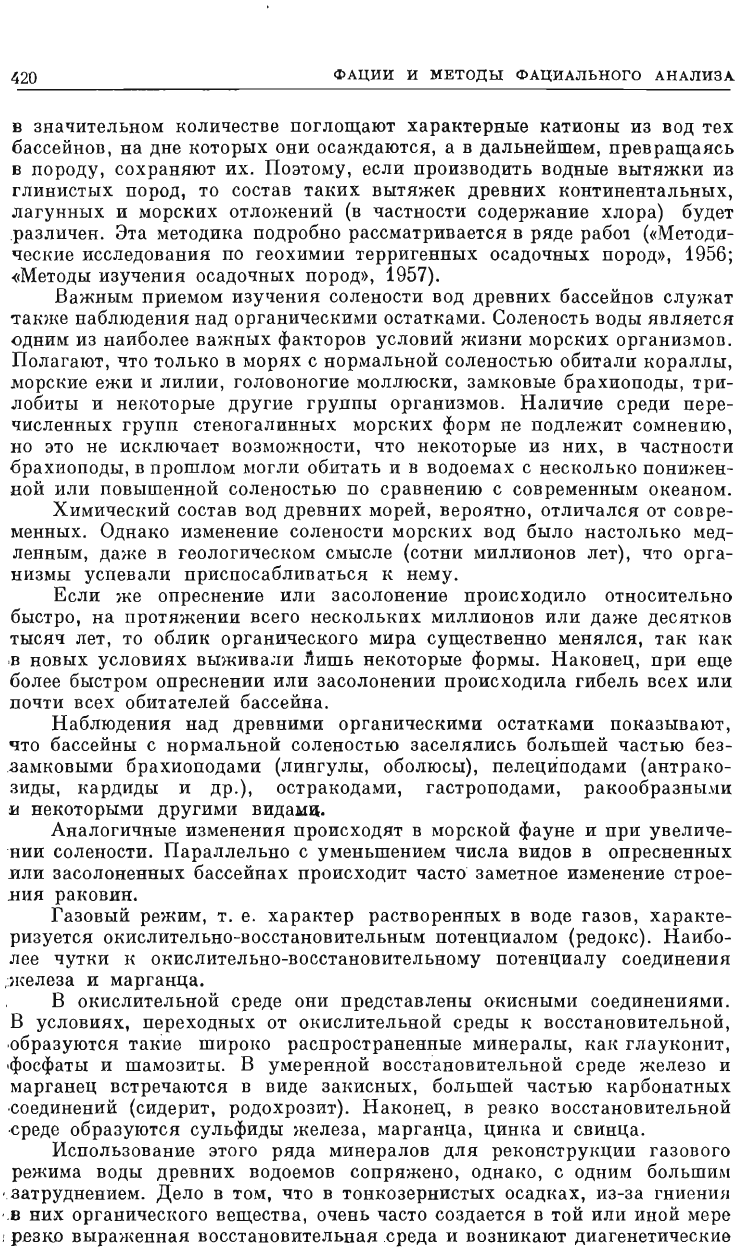

Фиг.

1-XIII.

Зональное

(

по

глубине)

распределение

р

азличных

групп

организ

мов

:

а

-

аммониты

в

мело

вых

отложениях

Техаса

(по

Скотту

,

1940);

б

-

различ

ные

беспозвоночные

в

перм

ских

отложениях

Канзаса

(по

Элиасу,

1937);

в-тоже,

в

зоне

пеРМСRОГО

рифа

Ка

питен

(по

Ныовэллу,

1953);

г

-

то

же,

в

палеогеновых

Отложениях

Ферганы

(

по

Г

оккеру,

1957.

Упрощено):

1 -

роющие

рани;

2 -

И8вест

новые

водоросли;

3 -

устрицы;

4-

п

отамиды;

5-

панапеи;

б

-

пентуннулюсы;

7 -

меретринсы;

8 -

нардиты;

9 -

нардиды.

~

I

I

~

")

{

.-

.

~ ~

~

~

~~

:t::

<:j

~

'"

~~

~~

~

~

....

<::>

~

:Q

~

~

~

~

~

~

1:0

~

~

~

~

б.

б/оxvолоtJы

• I

Тылоdаll

сторона

n

epetJodoli

_1

!клонpvl/lll

+

Рllф

~

1 I

а

/ИШQНI(

U

~~----.,.....------

П

елецuлоtlы

~

..

t"t"L-____

~=-

__________

~Га

QW/ОЛООы

____

~~iiiii:~:===Н

ZIIО/(

()JЮ

u

е

--

.~

БРО

КllолоiJы

___

_

Z

f/J

giJ

g

ЛIIН

Ы

/f

OK

II

(uJ!ecm/(

oO

OIe)

}'роdеН6

мор

я

425.

·

426

ФАЦИИ

И

,

МЕТОЦЫ

ФАЦИАЛЬНОГО

.

АНАЛИ

З

А

Однако

·

все

перечисленные

образования

возникают

далеко

не

всегда

Jf

в

мелководных

отложениях,

и

их

отсутствие

еще

не

может

служить

·

доказательством

глубоководности

соответствующих

осадков.

Важным

методом

определения

глубины

отложений

является

наблю

.

дение

за

характером

фациальных

замещений изучаемых

толщ.

Если

изучаемый

комплекс

непосредственно

фациально

замещается

·

заведомо

мелководными

или

даже

континентальными

осадками,

то

он,

конечно, не

мог

образовываться

в

условиях

глубокого

моря.

Это

заклю-

·

чение

становится

особенно

очевидным

тогда,

когда

данные

породы

сохра

няют

свой

облик

в

пределах

обширных

площадей,

что

может

иметь

место

в

условиях

очень

пологого

рельефа.

В

этом

случае

приморские

равнины

·

совершенно

постепенно

переходили

.

в

область

мелководного

моря.

Раз-

·

бросанные

в

нем

острова

и

другие

факторы

могли

обеспечить

слабую

подвижность

вод

и

накопление

очень

тонкозернистых

осадков,

хотя

и

·

сходных

с

глубоководными,

но

фациально

замещаемых

континенталь

ными

отложениями.

Примерами

этого

служат

граптолитовые

сланцы,

многие

кремнистые

породы

и

некоторые

другие

типы

отложений.

Если

же

данный

комплеI{С

замещается

типично

морсними

отложе

ниями

и

фациальные

границы

резки,

то

рельеф

в

области

сноса

был

расчле

ненным

и,

следовательно,

могли

существовать

и

достаточно

большие

морсние

глубины.

'

Тание

случаи

известны

среди

верхнепалеозойских

..

и

особенно

мезозойсних

и

найнозойсних

геОСИНl{линальных

отложений,

в

частности

в

зоне

рифов.

Определение

рельефа

области

отложения.

Рельеф

области

отложения

устанавливается

на

основании

непосредственного

изучения

погребенных

,

форм

древнего

рельефа,

а

также

особенностей

самих

отложений

(их

зернистости

и

отчасти

минералогического

состава).

Основным

методом

изучения

рельефа

морского

дна

является

исследо

вание

фациЙ.

Чем

сильнее

расчленен

древний

рельеф,

тем

более

разно

образна

фациальная

характеристина

отложений,

тем

резче

граница

между

·

отдельными

фациями.

Наоборот"

чем

положе

формы

рельефа

морского

.

дна,

тем

однообразнее

отложения

и

тем по

степеннее

переход

одной

·

фации

в

другие.

При

быстрых

траНСFрессиях,

при

которых

море

заливает

сушу,

не

успев

абрадировать

ее

рельеф,

при

вознинновении

нрупных

рифов,

·

а

также

при

вулнаничесних

процессах

на

дне

морей

наблюдаются

.

значительные

неровности.

В

'

этом

случае

морсние

отложения

прислоняются

I{

склонам возвышенностей

и

~близи

их

иногда

фациально

изме-

няются.

Осадни,

отлагающиеся

на

подводных

возвышенностях,

приобретают

первичный

нанлон

и

образуют

тан

называемые

·

структуры

облекания.

Поназателем

расчлененного

рельефа

в

области

отложения

являются

·

также

подводные

оползни.

Они

располагаются

на

снлонах

подводных

или

надводных

возвышенностей

и

иногда

дают

возможность

ононтуривать

их.

Изменения

мощности

'

компленса

слоев,

лежащего

на

размытой

поверх

ности

более

древних

отложений,

также

свидетельствует

о

харантере

.

древнего

рельефа.

Изучение

древнего

рельефа

является

очень

важным

при

поиснах

раз

.

личных

полезных

иснопаемых.

Древняя

нора

выветривания

сохраняется

чаще

почти

на

всех

равнинных

площадях,

уцелевших

от

размыва

·

и

захо

роненных

под

позднейшими

отложениями.

В

угленосных

толщах,

залегаю-

:

щих

на

размытой

поверхности

более

древних

пород,

пласты

углей

часто

шриурочиваются

к

снлонам

древних

возвышенностей

.

Залежи

геосинкли-

Ш

ОЛЕВЫЕ

МЕТОДЫ

ФАЦИАЛЬНОГО

АНАЛИЗА

427

:

lJальных

бокситов

на

"Урале,

как

правило,

приурочены

1\

крыльям

анти

клинальных

структур,

которые

во

время

о;гложения

представляли

собой

.

положительные

формы

рельефа.

Платформенные

бокситы

чаще

приуро

'

чиваются

к

пониженным

элементам

древнего

рельефа.

Поэтому

изучение

.

древнего

рельефа

является

необходимым

элементом

литологической

.

работы.

Определение

характера

грунта

и

скорости

накопления

осадков

.

.

Характеристика

древних

водоемов

в

некоторых

случаях

может

быть

.

Дополнена

выяснением

консистенции

грунта

и

скорости

накопления

·

()садков.

Для

определения

характера

грунта

прежде

всего

должна

быть

изучена

,

форма

снелетных

остатков

бен

тонных

форм.

О

твердом

грунте

в

момент

обитания

свидетельству~т

обилие

прирастаю

lЩих

и

сверлящих

форм,

а

танже

массивных

свободно

лежащих

рановин

моллюсков.

Об

этом

же

свидетельствует

и

развитие

у

рановин

сложной

-

скульптуры,

увеличивающей

их

сцепление

с

грунтом.

Широное

распространение

уплощенных

рановин

с

широним

основа

lНием,

обладающих

н

тому

же

иглами,

наростами

и

другими

приспособле-

1

НИЯМИ

дЛЯ

увеличения

площади

опоры

тела,

свидетельствует

об

илистом,

:

МЯГI{ОМ

субстрате.

Здесь

преобладают

уже

формы

со

слабо

развитой

-с

нульптурой

раЩJБИНЫ.

Иногда

даже

небольшие

изменения

в

составе

()саднов

отражаются

на

величине

рановин.

Харантер

грунта

сказывается

и на

6БЛИI{е

нолоний

нораллов.

Наибо

лее

разнообразная

внешняя

форма

нолоний

свойст

в

енна

фавозитам,

'у

ноторых

наблюдаются

шаровидные,

полушаровидные,

нараваеобразные,

.

пластинчатые

и

ветвистые

полипняни.

При

э

.

том,

по

даН:IЫМ

Дубатолова,

'

разнообразие

форм

полипнянов

наблюдается

даже

в

пределах

одного

r

и

того

же

вида.

Ветвистые

полипняки

развивались

тольно

на

твердом

грунте.

!\олонии,

обитавшие

на

мягни:f

илистых

осаднах,

обладали

.

нараваеобразнОЙ

формой,

и их

широное

основание

всегда

понрывалось

.

морщинистоЙ

эпитеноЙ.

В

нею:торых

случаях

о

харантере

дна

бассейна

можно

судить

по

'

обилию

следов

оплывания

осадков.

Оплыванию

осаднов

способствуют

'Частые

землетрясения,

под

влиянием

которых

алевриты

иногда

приобре-

'

тают

тенучесть.

.

Степень

уплотненности

осаднов

часто

носвенным

образом

связана

·

С

быстротой

их

нанопления.

Медленно

нанапливающиеся

отложения,

.

даже

если

они

.

первоначально

состоят

из

мелнозернистых

глинистых

и

яарбонатных

частичен,

обычно образуют

гораздо

более

плотные

грунты

,

дна

по

сравнению

с

аналогичными

по

составу,

но

быстро

осаждающимися

,

отложениями.

Снорость

нанопления

осаднов

СЮ13ывается

прежде

всего

на

облике

.

ДОННЫХ

организмов.

Быстрое

накопление

и

связанная

с

ним

значительная

мутность

уничтожают

многие

донные

формы

в

такой

же

мере,

как

измене-

oJIие

соленqсти

и температуры

воды.

.

Особенно

губительна

большая

скорость

накопления

осадков

для

>'Свободно

лежащих

и

прирастающих

форм.

Поэтому

многие

животные

из

:

этой

группы

обладают

удлиненной

бокаловидной

раковиной

(прирастаю

lIЦие

брахиоподы,

пелециподы

и

гастроподы)

и

напоминают

по

внешнему

/

виду

кораллы.

Менее

чувствительны

к

быстрому

накоплению

осадков

подвижныii

<бентос

и

планктонные

формы,

хотя

и

эти

группы

страдают

от

значительной

~утности

воды.