Рухин Л.Б. Основы литологии. Учение об осадочных породах

Подождите немного. Документ загружается.

388

С

Т А

ДИИ

И

.

услqвил

ОБрАЗОВАНИfI

ОСАДОЧНЫХ

ПОРОД:

Ру

х

и н

Л.

Б.

О

ритме

движения

платформ.

Изв.

АН

СССР

\

сер.

геол.,

вьш.

1,

1940. . .

Р

у х

и

н

Л.

Б.

Общие

закономерно

'

сти

образования

осадочныfC

пород.

Спр.

рук.

по

петрогр.

осадочных

пород,

т.

1,

Гостоптехиэдат,

1958:

Р

у

х

и

н Л.

Б.

Основы

общей

палеогеографии.

Гостоптехиздат,

1959.

С

т

Р

а

х

о

в

Н.

М.

Ж

е

Л

'

еворудные

фации

и

их

аналоги

в

истории

Земли.

Труды

,'

Ин-та

геол.

Н'аук

АН

СССР,

вып.

,73, 1947.

С

т

Р

а

х

о

в

Н. М.

и

др.

Образование

осадков

в

cOBp~MeHНЫx

водоемах.

Изв.

АН

СССР,

1954.

У

с

о

в

М.

А.

Фазы

и

циклы

тектогенезиса

Западно-Сибирского

края.

Томск,

1932.

Х

а

и

н

В. Е.

Г€отектонические

основы

поисков

нефти

и

·

газа

,

Баку,

1954.

Ш

а т

с

к

и

й Н.

С

.

Очерки

тектоники

Волго-Уральской

н

е

фтеносной

области

смежных

частей

западного

склона

Южного

Урала.

1945.

Ш

в

а

р

Ц

б

а

х

М.

Rлиматы

прошлого.

ИЛ,

1955.

D

а

р

р

1

е

s

Е.

С.,

К

r

и

m

Ь

е

~

n W.

С

.,

S 1

о

s s L. L. Te

ctonic

control

·

of

lithological

associating.

ВиН.

Amer. Ass.

Petr.

Geol., vol. 32, No

10,1948.

Krumbein

W.

С.

,

Sloss

L.

L.,

Dapples

Е.

С.

Sedimentary

tectonics

and

sedimentary

enviroments

.

ВиН.

Amer. Ass.

Petr.

Geol., vol. 33,

~o

11, 1949.

М

о

о

r

е

s

h.

Crustal

mоvеmiшt

in

the

Great

Lakes area.

ВиН.

Geol. Soc.

Amer.,

vol. 59,

No

7, 1948.

Т

е

i

с

h

е

r t

С.

Some

biostratigraphical

concepts.

Bull

\ Geol. Soc.

Amer

.•

\'01.

69, No 1, 1958.

ЧАСТЬ

ТРЕТЬя.

ФАДНН

Л

МЕТОДЫ

ФАДНАЛЬНОГО

АНАЛИЗА

--

ГЛАВА

X

fI

ОБЩИЕ

СВЕДЕНИЯ

О

ФАЦИЯХ

390

ФАЦИИ

И

МЕТОДЫ

ФАЦИАЛЬНОГо

АНАЛИЗА

Н.

С.

Шатский

С'Iитал,

что

«с

точки

зрения

геолога,

фацией

любого

из

конкретных

осадочных

образований

...

является

одновозрастная

и

чаще

смежная

с

ним

другая

горная

порода,

другой

генетический

I{омплекс,

другая

формация,

но

в

сегда

стратиграфически

относящаяся

к

тому

же

слою,

свите,

системе

и

т.

д.».

По

поводу

такого

определенин

10

.

А.

Жем

чуЖНИI{ов

(1957)

заметил:

«При

столь

широком

(и

неопределенном)

мас

штабе

фация

становится

просто

по-ученому

звучащим

синонимом

слов

«отличие»,

«изменение»,

«разновидносты),

(<Особенносты)

.

«В

чем

суть

различия,

-

пишет

дальше

Ю

.

А.

ЖемчужнИI{ОВ,

-

первоначального

гресслиеВСI{ОГО

(XIX

BeI{)

и

современного

(ХХ

BeI{)

определения

фации

?

Суть

заключается

в

том,

.

что

п

ервое

поннтие

-

эм

пиричеСI{ое,

а

второе

-

генетичеСI{ое.

Весь

ход

развития

геологической

науки

за

последн

ее

столетие

-

это

движение

от

эмпирического

позна

ния

к

генетическому,

т.

е.

р

аск

рывающему

их

происхождение

и

историю»

.

«Если

бы

вопрос

о

фациях

сводился к

различ

ению

карбонатных

от

глинистых

и песчаных

пород

или

уменью

отличить

брахиоподы

от

пелеци

под,

то

для

этой

небольшой

и

неглуБOI{ОЙ

задачи

не

нужно

было

бы

осо

бое

учение

о

фацИях.

«"Учение

о

фацинх»

начинается

там,

где

появляется

проблема

восстановления

минувших

обстаНОВОI{

и

условий

среды».

Сам

Ю.

А.

Жемчужников

предложил

следующее

определение

:

«Фа

ция

-

это

обстановка

осадконакопления

и

образования

определенного

слоя

(пласта,

горизонта),

выводимая

на

основании

литологичеСI{ОЙ

его

характеристики,

палеонтологического

содержания,

геохимических

раз

личий

и

других

признакоВ»

(195'7).

Г.

И.

Теодорович

в

своей

книге

«"Учение

об

осадочных

породах

»

(1958)

отметил,

что

«Понимание

фации

только

как

совокупности

литоло

гических

и

палеонтологических

признаков

отложений,

или

только

как

условий

образования

осадков,

или,

нанонец,

только

кю{

участка

земной

поверхности

,

т.

е.

единицы

ландшафта,

обедняет

ее

содержание».

Сам

он

.

не

различает

отдельно

фации

осаднонанопления

и

ф

ации

диагенеза,

кан

это

рекомендовал

в

1948

г.

Н.

Б.

Вассоевич,

а

неправильно

'

объединяет

их

вместе.

В

1960

г.

Г.

Ф.

Крашенинников

дал

свое

определение

фации.

По

его

мнению,

«фация

-

это

геологичеСI{ое

тело,

ifредставлецное

одной

или

несколькими

породами,

образовавшимися

в

одинаковой

физино-геогра

фичеСI{ОЙ

обстаНОВI\е,

восстановленной

с

помощью

генетичеСl{ИХ

призна

I{OB

этой

породы

(или

пород»).

Это

определение

является

вообще

неудач

ным

и

к

тому

же

внутренне

противоречивым,

TaI,

как

в

(<одинаковой

фи

ЗИI{

о-географической

обстановке»

не

может

формироваться

несколы{О

пород.

Кроме

того,

остается

неясным,

что

подра

зумевае

тся

под

генети

чеСI{ИМИ

признаками

пород

(так

как

,

говорится

именно

о

породах,

а

не

об

осадках).

Представление

о

фациях

зарубежных

геологов

дано

в

работе

Раймонда

(Raymond,

1949).

Если

для

современных

осадков

возможно

непосредственное

изучение

фаций,

то

при

исследовании

древних

фаций

приходится

иметь

дело

с

оса

дочными

породами,

с

которых

необходимо

предварительно

«снятЬ»

те из-

менения,

которые

произошли

при

их

окаменении.

,

Ход

окаменения

в

известной

мере определяется

составом

породы

и

условиями

ее

образования

.

Поэтому

фациально

различные

осадки

пред

ставлены

обычно

одинаковыми

породами,

хотя

возможно

существо

вание

в

пределах

одной

'

и

той

же

фации

местных

второстепенных

разли

чий

n

харю{тере

Оl{амeriенин.

~Б

ЩИЕ

С

ВЕДЕНИЯ

О

ФАЦИЯХ

391

Фации

могут

быть

современными

и

древними.

Между

ними

имеются

-

с

ущественные

разЛичия.

Они

определяются

поступательным

изменением

об

щих

условий

обраЗ0вания

осадочных

пород

по

мере

развития

Земли,

а

также

тем,

что

древние

фации

всегда

представляют

собой

итог

сравни

-тельно

длительного

развития

данного

участка

земной

коры,

результат

некоторого

усреднения

единичных

моментов

осадкообраЗ0вания,

подоб

ных

современному.

Четыре

особенности

отличают

современные

фации

от

древних:

а)

мень

Пlее

влияние

тектонич

еского

ре

жима;

б)

значительно

большее

разнообразие

в

связи

с

избирательным

захо

рон

ением

;

в)

неодинаковая

величина

площади

расп

ространения;

г)

различия,

обусловленные

развитием

Земли.

Эти

осо

беннос

ти

заключаются

в

следующем.

а)

ТеI{тонический

ре

жим

обусловливае

т

продолжительность

и

ин

тенсивность

переотложения

осадочного

материала.

Если

ТeI{тонический

режим

влияет

на

характер

современных

осадков,

главным

обраЗ0М

че

рез

рельеф

поверхности

Земли,

то

на облике

древних

фаций

он

сказы

в

ается,

нроме

того,

через

длительность

переотложения

осадочного

мате

риала

до

его

окончательного

захоронения.

В

итоге

теI{тоничеСI{ИЙ

режим

!Накладывает

более

ре3I{ИЙ

отпечаТОI{

на

древние

фации,

чем

на

современ

иые

.

б)

·

С

леду

ющеЙ

особенностью

соврем

енных

отложений

по

сравнению

с

древними

является

значительно

большее

их

ра

знообразие.

Это

объяс

няется

тем,

что

в

ископаемом

состоянии

сохраняются

преимущественно

МОРСI{ие

отложения

или

те

континентальные

осадки,

ноторые

возникли

в

области

погружения.

Фации,

возникающие

в

областях

поднятия,

в ис

l{опаемом

состоянии

сохраняются

тем

реже,

чем

с

более

древними

поро

дами

приходится

иметь

дело.

в)

Размеры

площадей,

занимаемых

одними

и

теми

же

типами

отло

жений

в

ископаемом

состоянии

и

среди

современных

осадков,

так

же

.могут

иногда

существенно

различаться.

Примером

этого

являются

реч

ные

фации,

распространенные

в

современную

эпоху

в

виде

узких

полос,

,

совпадаЮЩИХ

с

речными

долинами.

Древние

речные

породы

часто

про

,

слеживаются

в

пределах

значительной

площади

благодаря

боковому

леремещению

речных

русел.

Подобным

же

обраЗ0М древние

береговые

I

(ли

торальные)

отложения

в

результате

перемещения

береговой

линии

:

могут

пер

екрыва

ть

значительные

по

площади

районЦ,

в то

время

ню{

.

среди

современных

осадков

поперечник

З0НЫ

их

распространения

невелик.

г)

Ра

звитие

геологических

явлений,

выраженное

в

направленном

'

преобраЗ0вании

состава

атмосферы и

воды

океанов,

развитии

органиче

,

ского

мира,

изм

енении

тектонического

режима,

ТaI{же

обусловливает

<

существенное

различие

современных

и

древних

фациЙ.

Поэтому

исследование

современных

отложений,

тан

же

как и

И3У

'Чение

современных

геологичеСI{ИХ

процессов,

не

может

объяснить

все

~собеннос

ти

древних

фациЙ.

Определение

условий

образования

осадоч

'

ных

пород

должно

производиться,

В

первую

очередь,

на

основании

ис

,

следования

самих

пород,

а

не

сходных

с

ними

современных

осадков.

Сопо

ставление

с

современными

осадками

является

.

лишь

одним

из

методов

.

фациального

анализа,

наряду

с

наблюдениями

над

формой

осадочных

'

тел

и

соотношением

с

другими

породами,

изучением

состава

пород,

их

.

ст

руктурных

И

текстурных

особенностей,

а

также

присутствующих

в

них

.

органических

остатков

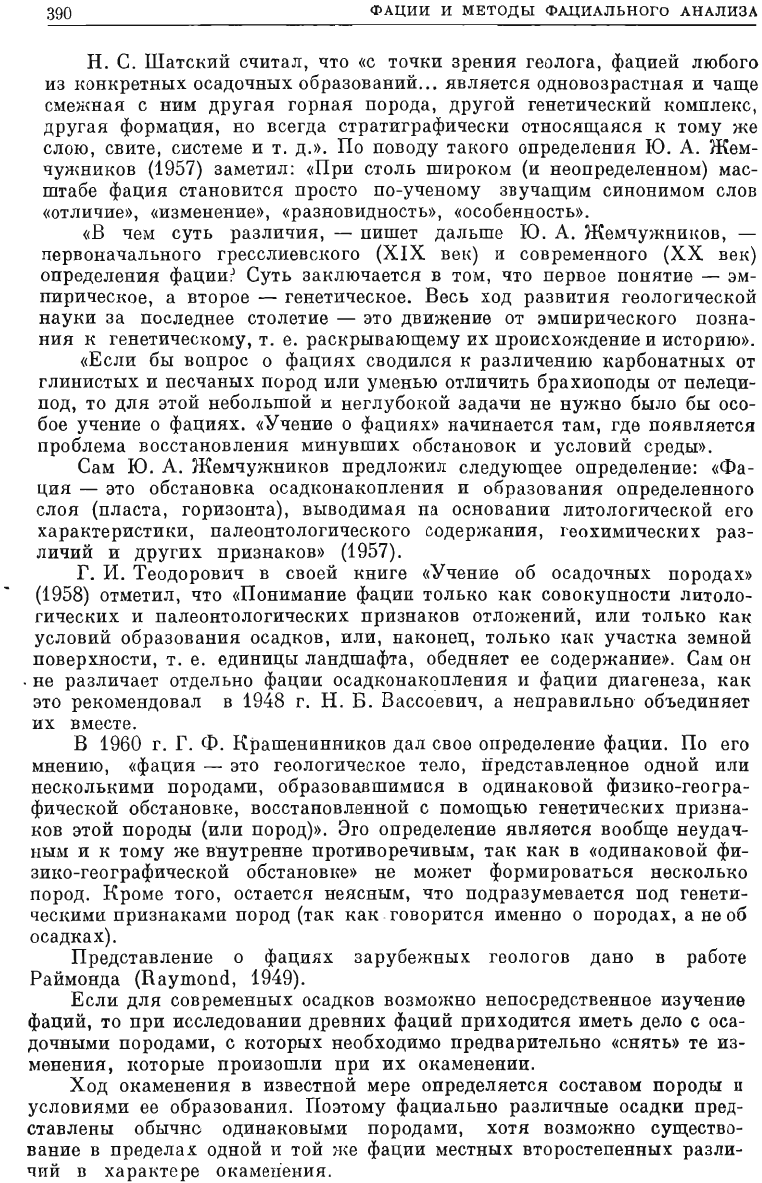

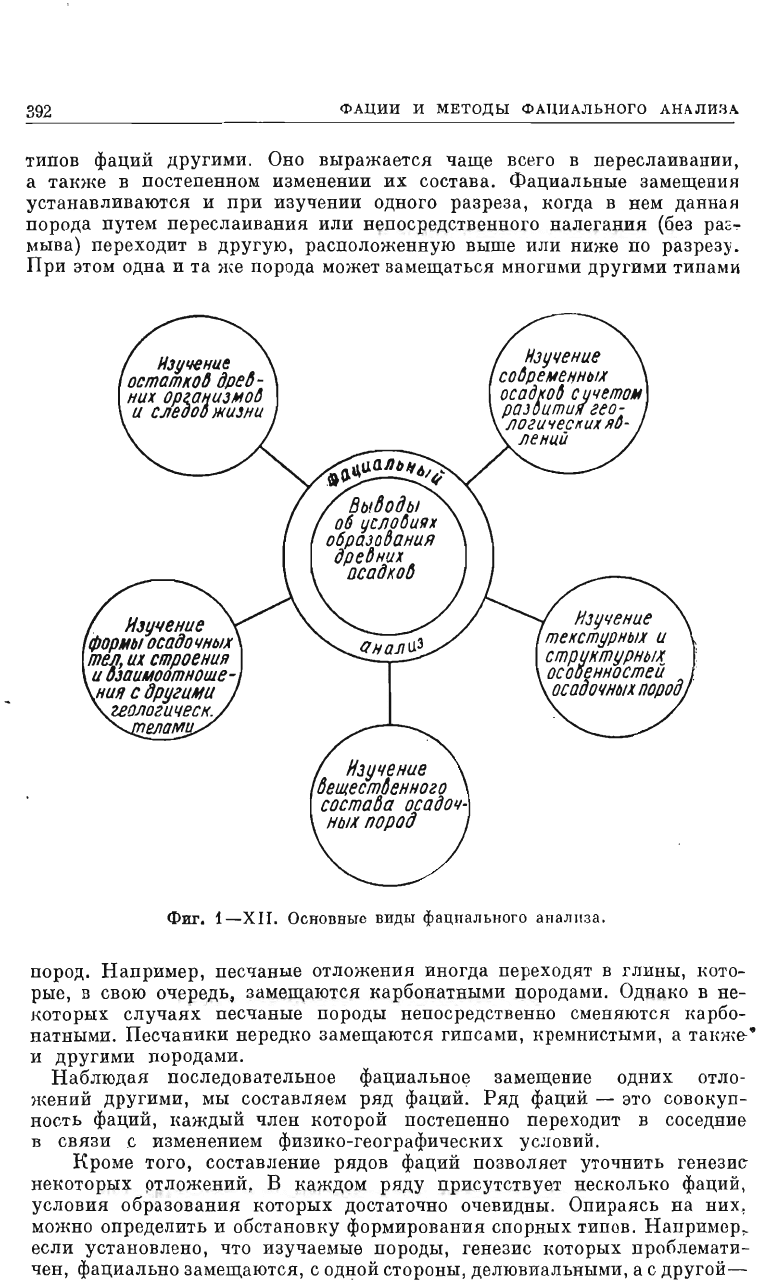

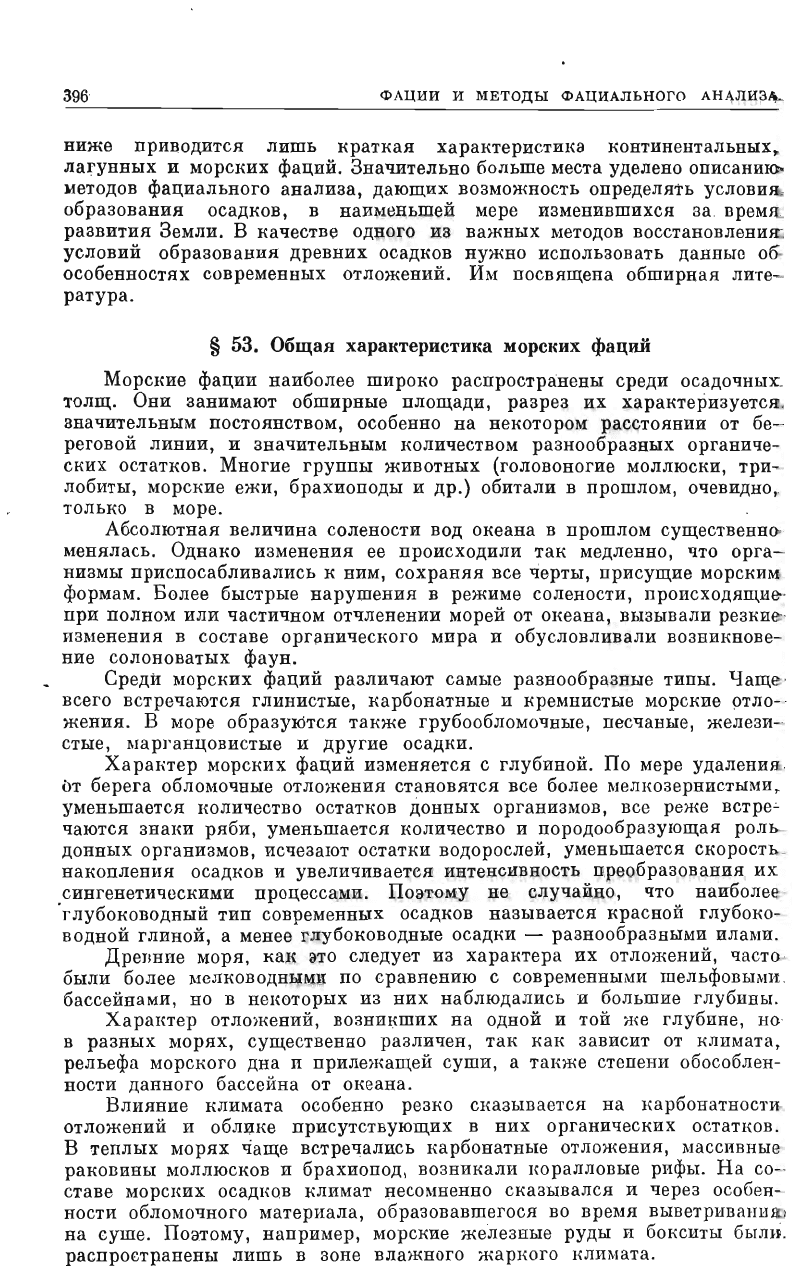

(фиг.

1-ХIl).

В

каждом

стратиграфическом

горизонте"

в

результате

постепенного

!Изменени

я

условий

отложения

осадков,

наблюдается

замещение

одних

392

ФАЦИИ

И

МЕТОДЫ

ФАI{ИАЛЬНОГО

АНАЛЮIА

типов

фаций

другими.

Оно

выражается

чаще

всего

в

переслаивании,

а

также

в

пост

епенном

изм

~нении

их

состава.

Фациальные

замещения

устанавливаются

и

при

изучении

одного

разре

за,

ногда

в

нем

данная

порода

п

у

тем

переслаивания

или

непосредственного

налегания

(без

pas

.,.

мыва)

переходит

в

другую,

расположенную

выше

или

ниже

по

разре

зу

,

При

этом

одна

и

та

же

порода

может

вамещаться

многими

другими

типами

Фиr.

1-ХII.

Основные

виды

фациал.ьного

анал.н за

.

пород.

Например,

пе

счан

ые

отложения

иногда

переходят

в

глинPI

,

!{ото

рые,

в

свою

очередь,

замещаются

карбонатными

породами.

Однако

в

не

)

{О

ТОРЫХ

случаях

;песчаные

породы

непосредственно

сменяются

нарбо

натнымд.

Песчаники

нередко

замещаются

гипсами,

нремнистыми,

а

таЮJ<е

и

другими

породами.

Наблюдая

последовательное

фациально~

замещение

одних

отло

жений

другими,

мы

составляем

ряд

фациЙ.

Ряд

фаций

-

это

совокуп

ность

фаций,

каждый

член

которой

постепенно

переходит

в

соседние

'

в

связи

f.',

изменением

физико-географических

условий.

Кроме

того,

составление

рядов

фаций

позволяет

уточнить

генези

С'

некоторых

ртложений,

В

каждом

ряду

присутствует

нес!{олько

фаций,

условия

образования

которых

достаточно

очевидны.

Опираясь

на

них,

можно

определить

и

обстановку

формирования

спорных

типов.

Напр

имер

>

если

установлено,

что

изучаемые

пор~>ды,

генезис

которых

проблемати

чен,

фациально

замещаются,

с

одной

стороны,

делювиальными,

а

с

другой-

QБЩИЕ

СВЕДЕНИЯ

О

ФАЦИЯХ

русловыми

аллювиаJIЬНЫМИ

отложениями,

то

весьма

вероятно,

что

иссле

дуемые

накопления

образовались

в

по

йм~

реки.

Прив

едем

несколько

примеров

постро

ени

я

ряда

фациЙ.

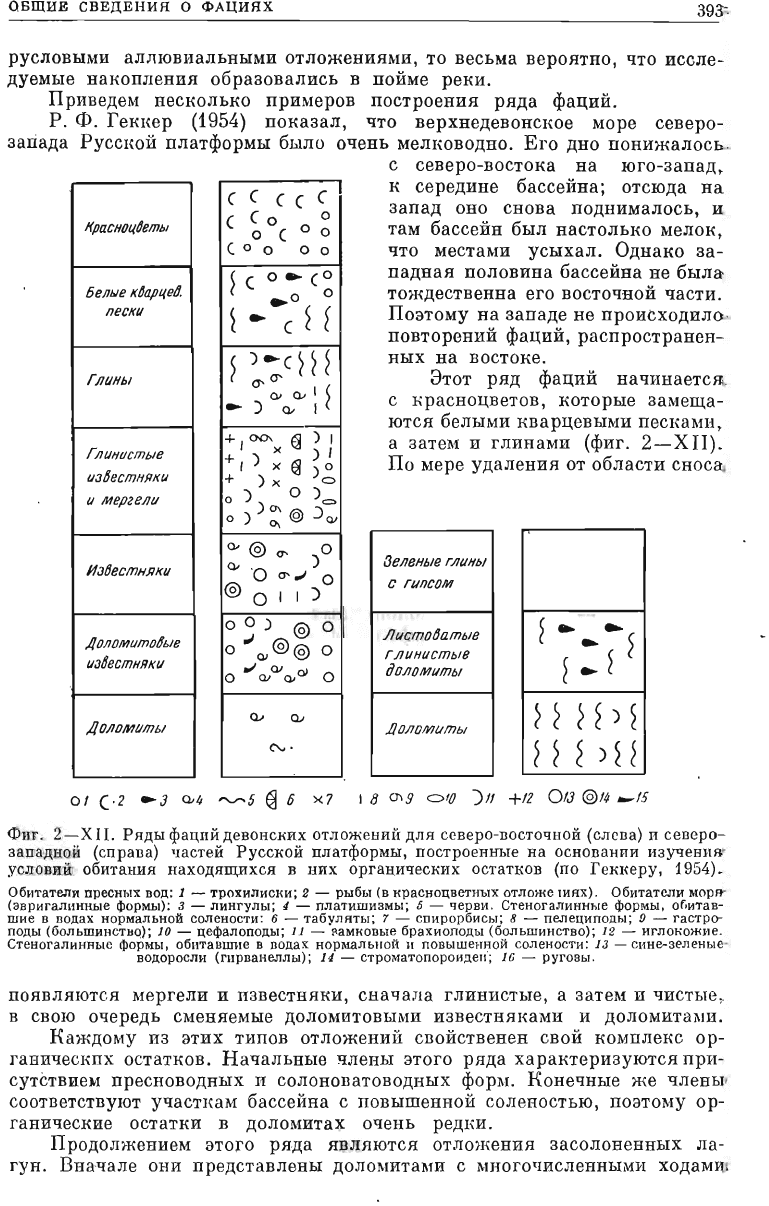

Р.

Ф

.

Г

еК1\е

р

(1

954

)

ПОI{азал,

что

верхн

едеВОНСI{ое

море

северо-

заriада

РУССI{ОЙ

платформы

было

очень

меш{оводно.

Его

дно

понижалос

ь.

·

·

l(pacHoqdem

bl

Белые

Kdapqe/J.

пески

Глины

ГЛlJнuс

ты

е

IJз8естНЯКIJ

IJ

мергеЛIJ

ИзlJестНЯКIJ

J/о

ло

мuтоlJ

ы

е

IJз

6естНЯ/(1J

Доломи

ты

( (

( ( (

с

(

о

о

о

С

о о

С

о

о

о о

~

(

о

_

(О

О

О

•

~

-

~

~

l

~

::с

~

~ ~

~o.-

I

~

-)0.-1

+'ОС\

х

~

) ,

+,

)

х

~

) ,

) 0

+ )

х

с>

о

)

0)=

о

)

)

О\@

)

.

'"

cv

о.-@",

)0

о.-

'0

"'.,1

@

О'

1 )

О

О

О)

@

о

O

~

QJ@@

О

о

""

Q.lOI

OJaI

О

Q..o

о.-

~.

с

cebepo-ВОСТОI{а

на

юго

-

запад,

1\

середине

бассейна;

отсюда

на

запад

оно

снова

поднималось, и

•.

там

бассейн

был

наСТОЛЬ1\О

мелок,

что

местами

усыхал

.

О

дна1\О

за-

•

падная

полов

ина

бассейна

не

был

а.

.

то

ждес

тв

енна

его

восточной

части.

Поэтому

на

западе

не

происходил

о.

повторен

ий

фаций,

распространен

ных

на

BOCTOI{e.

Этот

ряд

фаций

начинаетс

т

с

красноцветов,

1\оторые

з

амеща

ются

белыми

нварцевыми

пеСI\аМИ

,

а

за

тем

и

г

линами

(

фиг

.

2-ХIl).

ПО

мере

удаления

от

области

сноса

.

Зеленые

глины

с

гип

сом

ЛlJсmо(Jаmые

ГЛIJНtlсmые

rlОЛQмuты

Доломиты

0 1

(0

2 - 3

014

"-'"'

5

~

б

х7

18

0">9

='0

)

11

+1

2

01

3

@14

_

15

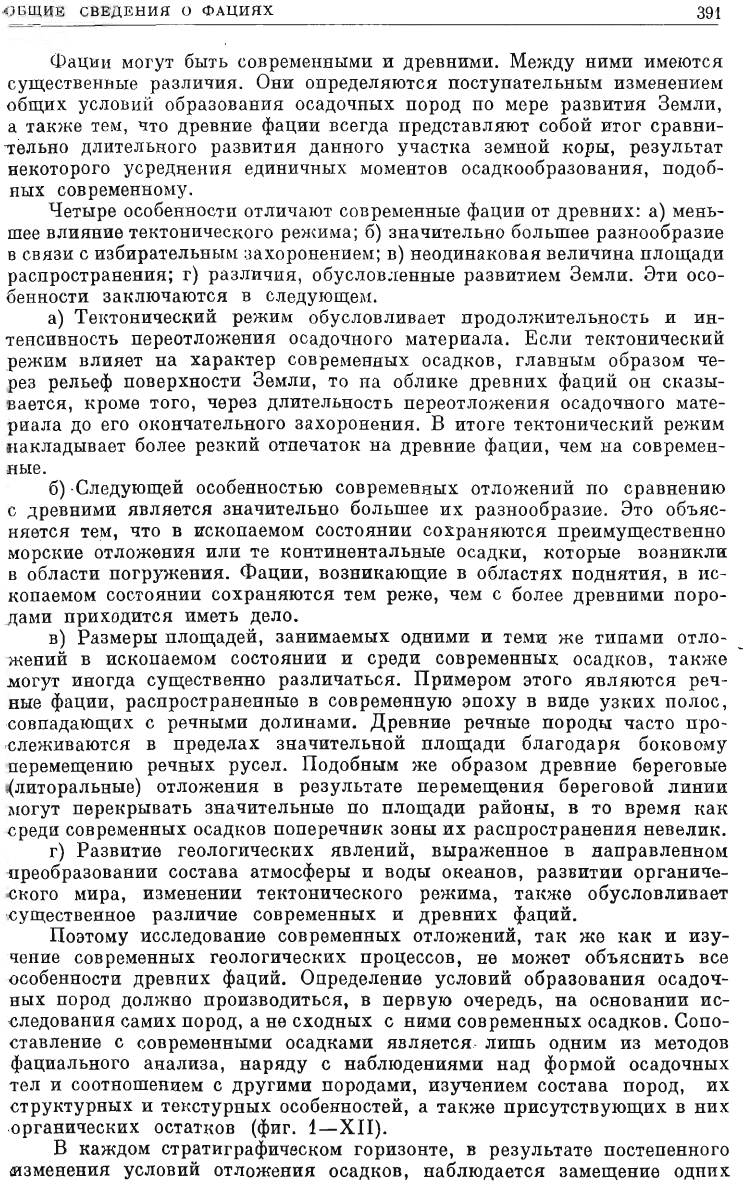

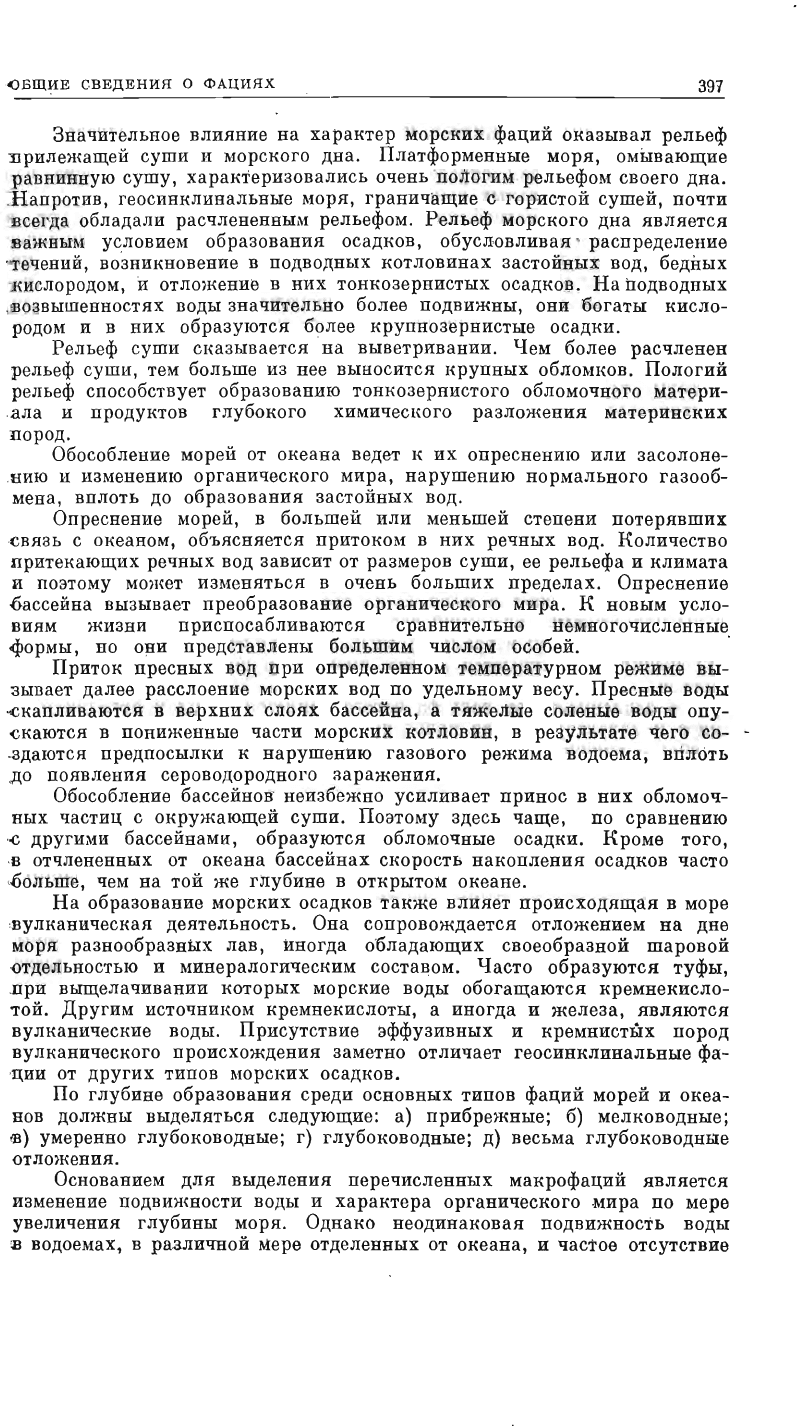

Фиг.

2

-

ХII

.

Ряды

фацийдевонских

отлож

ен

ий

для

севе

р

о-восточной

(с

ле

ва)

и

северо

западной

(

справа)

частей

Русской

платформы,

построенные

на

основании

изучения

·

условий

обит

ания

находлщихся

в

них

оргацических

остатков

(по

Геккеру,

19

54)

..

Обитатели

пресных

вод:

1 -

ТРОХ

ИЛИСRlf;

2 -

рыбы

(в

нраспоцветных

о

тл

о;не

IИfl

Х

)

.

Обитатели

МОрА'

(

эпр

игалинные

формы)

:

3 -

лингулы;

4 -

пл

а

1

'

ИШИЭМЫ

;

5 -

черви.

Стеногал

и

п

ные

формы,

оf,итав

пrи

е

в

вода

х

но

р

мальной

солености:

6 -

таБУЛflТЫ;

7 -

спирорб

и

сы;

8 -

пе

J

J

ец

ип

оды;

9 -

гастро

п

оды

(Б

О

ЛЬШИН

С

ТJJQ);

10

-

ц

ефа

лоп

оды;

11

-

~aMHOBыe

брахиоподы

(большинство);

12 -

иглоно;ние

.

Сте

н

огалинныс

формы.

обитавшие

в

подах

нормальной

и

повышенн

ой

соле

но

сти

:

13 -

С

ине-эе

ле

ны

е

-

водоросли

(гирп

анеллы)

;

14

-

строматопороидеJJ;

16

-

ругоэы.

появляются

мергели

и

известняни,

снача

л

а г

линист

ы

е,

а

затем

и

чи

ст

ые

,

в

свою

очередь

сменяемые

доломитовыми

известнянами

и

доломитами.

Каждом

у

из

этих

типов

отложений

свойс

твен

ен

свой

номплеI{С

ор

ганиче

С

I{ИХ

остаТ1\ОВ.

Н

ачаJ

Iьны

е

члены

этого

ряда

харантеРИЗУIQТСЯ

при

сутствием

пресноводных

и

солоноватоводных

форм.

Конечные

же

члены

'

соответствуют

учаСТI{ам

бассейна

с

повышенной

соленостью,

поэтому

ор

ганичеСlше

остатни

в

доломитах

очень

реД1\И.

Продо

лжением

это:rо

ряда

являются

отложения

засолоненных

ла

гун

.

Вначале

они

представлены

доломитами

с

многочисленными

.

ходамш

:394

ФАЦИИ

И

МЕТОДЫ

ФАЦИАЛЬНОГО

АНАЛИЗА

илоедов,

а

затем,

по

мере

возрастания

минерализации,

сменяются

-листоватыми

и

глинистыми

доломитами

и

зелен

ыми

глинами,

среди

ноторых

присутствуют

залежи

гипса

и

поваренной

соли.

Вся

эта

гамма

отложений,

постепенно

замещающих

друг

друга,

Jlредс

тавляет

хороший

пример

ряда

фаций,

образующихся

в

условиях

'

жарного

засушливого

Iшимата,

очень

пологого

рельефа

и

неодинаI{ОВОГО

количества

притекающих

пресных

вод.

С

одного

берега

в

бассейн

стенали

.

пресные

·

воды,

с

другого

тю

{ого

притона

не

было,

и

поэтому

там

распола

гались

засолоненные

лагуны.

Если

бы

некоторые

и

з

членов

этого

ряда

изучить

изолированно,

то

условия

их

отложения

были

бы

неясны.

Зная

-

же

положение

этих

членов

в

общем

ряд

у

фаций,

можно

леГI{О

решить

во

прос

об

их

генезисе.

В

угленосных

толщах

встречается

танж

е

очень

разнообразный

набор

фациЙ.

Согласно

ю.

А.

Жемчужникову

(1951),

здесь

присутствуют

отложения

верховых,

низинных

и

проточных

болот

(ра

зличные

угли),

,

осадни

тенучих

вод

И.

открытых

мелноводных

бассейнов,

в

различной

мере

опресненных.

Все

эти

отложения

таюне

сочетаются

в

определенны

е

ряды

в

зависимости

от

степени

подвижности

ВОД,

рельефа

и

других

осо

·

бенностеЙ

.

Фации

объединяются

в

макрофации.

Н

апример,

ре

'

чны

е

макрофа

ции

равнинных

ре

к

состоят

из

русловых,

пойменных,

старичных

и

дру

гих

фациЙ

.

Кажды

й

из

этих

типов

отложений

характеризуется

своими

-

особ

ыми

условиями отложения

.

Русловые

фации

образуются

в

водной

·

среде

при

поступательном

ее

движении.

По

йменные

осаДIШ

возникают

во

время

разливов

рени

и

в

промежутни

между

ними

преобразуются

под

действием

воздуха.

Старичные

отложения

нанапливаются

в

неболь

.тих

озерах

-

старицах,

расположенных

в

понинутой

реной

участнах

русла,

и

т.

д.

Одню{О

все

эти

фации

в

целом

пред~тавляют

собой

один

генетический

номпленс

-

речную

l\IaI{рофацию

-

резно

обособленный

,

от

онружающих

отложений.

По

фИЗИl{о-географичесним

условиям

обра

з

ования

современные

и

.

древние

фации,

в

ШИРОI{ОМ

смысле

этого

слова,

разделяются

на

три

группы:

l\юрсние,

континентальные

и

лагунные.

Морские

фации

наибо

лее

широко

распространены

среди

осадочных

толщ.

Они

занимают

об

ширные

области,

разрез

их

харю{Теризуется

значительным

ПОСТОЯНСТВОl\l

И

обилием

разнообра

зных

органичесних

осадков.

Харю{тер

морсних

фа

ций

изменяется

с

глубиной

.

Однано

отложения,

возниншие

на

одной

и

той

же

глубине,

но

в

различных

морях,

существенно

отлиrrаются

друг

от

.

друга

в

зависимости

от

нлимата,

рельефа

морсного

дна

и

прилежащей

·

суши,

а

танже

степени

обособленности

данного

бассейна

от

онеана.

Влияние

нлимата

особенно

резно

сказывается

на

облине и

степени

нарбонатности

отложений

.

Кроме

того,

нлимат

через

процессы

выве

'

'Тривания

на

суше

влияет

и

на харантер

ВЫНОСИl\ЮГО

осадочного

мате

Рlшла

.

Рельеф

морсного

дна

обусловли

вает

распределение

течений,

вознин

новение

в

подводных

нотловинах

застойных

ВОД,

бедных

свободным

'

ни

·

~лороДом,

И

отложение

в

них

в

восстановительной

среде

тонно

зе

рнистых

-осадк

ов.

На

подводных

во

звышеннос

тях

воды

значительно

более

по

.

дllИЖНЫ,

они

богаты

кисло

родом

и

в

них

обра

зуются

более

крупнозерни

·

oC

Ible

осадки.

При

разном

рель

ефе

суши

в

прилежащие

морсние

бассейны

поступает

неодинаковый

по

сос

таву

осадочный

материал.

Расчлененный

рельеф

;

С П

О С

осствует

образованию

Rрупнообломочного

материала;

при

пологом

о<{)

ВЩИЕ

СВЕДЕНИЯ

О

ФАЦИЯХ

395>

р

е

льеф

е

суши

в

бассейне

накапливается

тонкозернистый

обломочный

:

материал

и

продукты

глубокого

химического

разложения

материнских

пород.

Сл

е

дующим

существенным

фактором,

влияющим

на

характер

мор

tC

ких

фаций,

является

степень

отчленения

бассейна

от

открытого

океана.

Обособление

морей

ведет

к

их

опреснению

или

засолонению,

изме-

1:

[ению

органического

мира

и

обраЗ0ванию

застойных

вод.

На

обраЗ0ва

.

н

ие

морских

осадков

влияет

вулканическая

деятельность,

вызывающая

J()

тложение

на

дне

моря

разнообразных

лав

и

туфов

.

Присутствие

эффу

.з

ивныХ

и

I{ремнистых

пород

заметно

отличает

геосинклинальные

и

мор

оС

кие

фации

от

платформенных.

Лагунные

фации

накапливаются

в

З0не,

переходной

между

сушей

'

И морем.

Наиболее

характерными

особенностями

для

этих

фаций

являются

~

тложения

водоемов

с

ненормальной

соленостью.

Этим

они

отличаются

~T

морских

(образующихся

в

воде

с

нормальной

соленостью)

и

конти

:нентальных

(возникающих

в

воздушной

среде

и

в

пресноводных

водоемах)

.фациЙ.

В

группу

лагун

,

НЫХ

фаций

входят

отложения

опресненных

или

засо

.

лоненных

лагун,

дельт,

эстуариев,

лиманов

и

внутриконтинентальных

-б

ассейнов

с

ненормальной

соленостью.

Все

эти

отложения

возникают

~

жоло

или

среди

участков

суши

с

равнинным

рельефом.

Поэтому

среди

л

агунных

фаций

обычно

распространены

песчано

-

глинистые

породы,

известняки

химического

и

обломочного

происхождения,

мергели

и

до

л

омиты,

а

груб

о

обломочные

отложения

очень

редки.

Континентальные

фации

отличаются

от

лагунных,

и

в

особенности

.о

т

морсних,

непостоянством

условий

обраЗ0вания.

Накопление

их

про

'

и сходит

непосредственно

на

суше,

в

долинах

рек,

на

дне

озер,

в

З0не

:

распространения

ледников

и

т.

д.

Воздух,

вода

и

лед

принимают

актив

;н

о

е

участие

в

накоплении

континентальных

отложений,

чем

объясняется

;разнообразие

и

быстрая

изменчивость

последних

.

Нанопл

е

ние

нонтинентальных

отложений

происходит

чаще

всего

J3

непосредственной

БЛИЗ0СТИ

от

области

разрушения

материнских

пород

.

Перемещение

продуктов

выветрива}JИЯ

при

этом

незначительно,

поэтому

-с

реди

обломочных

нонтинентальных

отложений

часто

встречаются

гру

~

ообломочные

плохо

сортированные

разновидности,

а

среди

пород

хи

.

мического

происхождения

-

отложения

коры

выветривания

и

продукты

.е

е

непосредственного

переотложения.

Большинство

континентальных

фаций

(за

исключением

озерно

-б

олотных)

образуется

при

свободном

доступе

кислорода.

Поэтому

среди

'Н

их

значительно

чаще,

чем

среди

других

групп

фаций,

встречается

нраСЮ1Я

,0

1{pacHa.

Шире

распространена

и

l{Qсая

слоистость.

Значительно

менее

.п

остоянен

общий

характер

отложений.

,

Каждая

И3

этих

трех

крупных

групп

обраЗ0вывалась

в

определенных

Физико-химических,

географичесних

и

тектоничесних

условиях.

В

СВЯ3И

<с

изменением

этих

условий

в

отложениях

разного

возраста

отсутствуют

с

овершенно

одинановые

фации.

Даже

фации,

обраЗ0вавшиеся

на

одних

и

тех

же

этапах

крупных

тектонических

циклов,

во

время

обраЗ0вания

гор,

отличаются

между

собой

благодаря

изменению

общей

обстановни

.о

бразощшия

осадочных

пород.

Таким

обраЗ0М

можно

говорить

о

сходстве

фаций,

но

не

об

их

пол

'

ной

тождественности

.

Развитие

условий

обраЗ0вания

осадочных

пород

делает

невозмож

шым,

по

мнению

автора,

описание

фацийбез

учета

их

возраста.

Поэтому

396

'

ФАЦИИ

И

МЕТОДЫ

ФАЦИАЛЬНОГО

АНАЛИ~~

ниж~

ПРИl\ОДИТСЯ

лишь

RраТRая

хараRтеРИСТИRЭ

Rонтинентальных.

ла:rYННЫХ

и

МОРСRИХ

фациЙ.

Значительно

больше

места

уделено

описаниЮ>

методов

фациального

анализа,

дающих

возможно

сть

определять

условия.

образования

осаДЕОВ,

в

наименьшей

мере

изменившихся

'

за

время::.

развития

Земли.

В

RачеСТВе

одного

из

важных

методов

восстановлениЛl

условий

образования

древних

осаДЕОВ

нужно

использовать

'

данные

06-

особенностях

современных

отложений.

Им

посвящена

обширная

лите

ратура.

§ 53.

Общая

хараRтеРИСТИRа

морских

фаций

МОРСRие

фации

наиБОЛ!:Jе

.

ШИрОRО

распространены

среди

осадочныJC

_

толщ.

Они

занимают

обширные

площади,

разрез

их

характеРизуетсm.

значительным

постоянством,

особенно

на

неЕОТОРОМ

расстоянии

от бе

реговой

линии,

и

значительным

Rоличеством

разнообразных

органиче

(f,IШХ

остаТЕОВ.

Многие

группы

животных

(головоногие

МОЛЛЮСRИ,

три

лобиты,

морсние

ежи,

брахиоподы

и

др.)

обитали

в

прошлом

,

очевидно.

ТОЛЬRО

в

море.

Абсолютная

величина

солености

вод

ОЕеана

в

прошлом

существенно.

·

менялась.

Однано

,

изменения

ее

происходили

таЕ

медленно,

что

орга

низмы

приспосабливались

R

ним,

сохраняя

все

черты,

присущие

МОРСRИМ

формам.

Более

быстрые

нарушения

в

режиме

солености,

происходящие-

при

полном

или

частичном

отчленении

морей

от

ОЕеана,

вызывали

резни

'

изменения

в

составе

органичесного

мира

и

обусловливали

ВОЗНИIшове

ние

солоноватых

фаун.

Среди

МОРСRИХ

фаций

различ

аю

т

самые

разнообразные

типы.

Чащ

е:

всего

встречаются

глинистые,

Rарбонатные

и

Rремнистые

МОРСlше

ртло

жения.

В

море

образуются

таюне

грубообломочные,

песчаные,

желези

,..

стые,

марганцовистые

и

другие

осаДRИ.

Харантер

МОРСRИ4

фаций

изменяется

с

глубиной.

По

мере

удалени

&

ОТ

берега

обломочные

отложения

становятся

все

более

меЛRозернистыми

.

уменьшае

тся

ноличество

остаТЕОВ

донных

организмов,

все

реже

встре

.:.

чаются

знаRИ

ряби,

уменьшается

ноличество

и

породообразующая

роль.

.

донных

ОРI'аНИЗМОБ,

исчезают

остаТIЩ

водорослей,

уменьшается

СЕОРОСТь,

.

наRопления

осаднов

и

увеличивается

интенсивность

преобразования

их

сингене

тичеСRИМИ

процессцми.

Поэтому

не

случайно,

что

наиболе

.

'

глуБОRОВОДНЫЙ

тип

современных

осаДЕОВ

называется

нрасной

глубоно

ВОДНОЙ

глиной,

а

менее

глуБОRоводные

осаДRИ

-

разнообразными

илами.

Древние

моря,

ЕаЕ

это

следует

из

харантера

их

отложений,

часто

·

были

более

мелноводными

по

сравнению

с

'

современными

шельфовыми

.

бассейнами,

но

в

НeI{ОТОРЫХ

из

них

наблюдались

и

большие

глубины.

ХараЕтер

отложений,

возни~ших

на

одной

и

той

же

глубине,

н

о

в

разных

морях,

существенно

различен,

таЕ

I{aI{

зависит

от

нлимата

.

рельефа

морсного

дна

и

прилежащей

суши,

а

ТaI{же

степени

обособ

л

ен

ности

данного

бассейна

от

оне

,

ана.

Влияние

нлимата

особенно

реЗRО

сназыва

е

тся

на

Iшрбон

а

тности

'

отложений

и

обшще

присутствующих

в

них

органичесних

остатнов.

В

теплых

морях

чаще

встре~ались

нарбонатные

отложения,

массивны

е-

раНОllИНЫ

моллюснов

и

брахиопод,

llо

з

нинали

I\Оралловые

рифы.

На

со

-

с

тав

е

морсних

осаДI{Ql\

Rлимат

~eC

,

OMHeHHO

сназывался

и

через

особен

:"

ности

обломочного

материала,

образовавшегося

во

время

выветривани

НJ

на

суше.

ПОЭ

.

то

м:у

,

например,

морсние

железные

руды

и

бонситы

Б

ЫШ

L

распростран

ены

лишь

в

зоне

влажного

жарного

НЛИ

Il

I

а

та.

"о

БЩИЕ

СВЕДЕНИЯ

О

ФАщп

i

х

Значительное

влияние

на

xapaK'J.)ep

МОРСКИХ

фаций

оказывал

р

ельеф

.:п

рилежащей

суши

и

морского

дна.

Платформенные МОРЯ

;

омывающие

:равнинную

сушу,

ха

рактеРИ

З

0вались

очень

'

ПОЛОГИМ рельефом

своего

дна

.

.1Iапротив,

геосинклинальные

моря,

граничащие

с

гористой

сушей,ПОЧТИ

~

ceгдa

облад

а

ли

расчлененным

рельефом.

Рельеф

морского

дна

является

!!

ажным

условием

образования

осадков,

обусловливая

'

распределение

·

..г

ечени

Й

,

возникнов

е

ние

в

подводных

котловинах

застойных

ВОД,

бедных

]

ШСЛОРОДОМ,

'и

отложени

е

в

них

ТОlшозернистых

осаДIЩВ.

На

ПОДВОДНЫХ

.!В

озвышенностях

воды

значительно

более

подвижны

;

они

богаты

кисло

родом и

в

них

образуются

бо

л

ее

крупнозернистые

осадки.

Р

е

ль

е

ф

суши

СI{а

з

ывается на

выветривании.

Чем

более

расчленен

;р

ель

е

ф

суши,

т

е

м

больше

из

нее

выносится

нрупных

обломков.

Пологий

рельеф

способствует

обра

з

овани

'

ю

тоннозернистого

обломочного

матери

.

ала

и

продунтов

глубокого

химичеСI{ОГО

разложения

материнских

.п

ород.

Обособление

мор

е

й

от

океана

ведет

I{

их

опреснению

или

засолоне

:и

ию

и

изменению

органического

мира,

нарушению

нормального

газооб

мена

,

вплоть

до

обра

з

ования

застойных

вод.

Опреснение

мор

е

й,

в

большей

или

меньшей

степени

потерявших

-с

вязь

с

OI{

e

aHOM,

объясняется

притtшом

в

них

речных

вод.

:Количество

притекающих

речных

вод

зависит

от

размеров

суши,

ее

рельефа

и климата

и поэтому

может

изменяться

в

очень

больших

пределах

.

Опреснение

-бассейна

вы

з

ывает

преобразование

органического

мира.

:К

новым

усло

виям

жизни

приспосабливаются

сравнительно

немногочисленные

·

4JOPMbl,

но

Щ:IИ

представлены

большим

числом

особей.

П

ритOI{

пресных

вОд

при

определенном

температурном

режиме

вы

зывает

далее

расслоение

морских

вод

по

удельному

весу.

Пресньtе

воды

~

I{апливаются

в

верхних

слоях

бассейна,

а

тяжелые

соленые

воды

опу

.снаются

в

пониженные

части

морских

КОТЛОВИН,

в

результате

чего

со-

-

-здаются

предпосылки

I{

нарушению

газового

режима

водоема,

вплоть

до

появления

сероводородного

заражения

.

.

Обособление

бассейнов

'

неизбежно

усиливает

принос

в

НИХ

обломоч

ных

частиц

с

окружаюЩ

е

й

суши.

Поэтому

здесь

чаще,

по

сравнению

.ос

другими

бассейнами,

образуются

обломочные

осадки.

:Кроме

того,

'8

отчлененных

от

онеана бассейнах

скорость

накопления

осадков

часто

..больше,

чем

на

той

же

глубине

в

открытом

OI{eaHe.

На

образование

морtI<ИХ

осадков

таl\же

влияет

происходящая

в

море

I

вулканическая

деятельность.

Она

сопровождается

отложением

на

дне

моря

разнообразных

лав,

иногда

обладающих

своеобразной

шаровой

·

.отдельностью

и

минералогичесним

cocTaI\OM

.

Часто

образуются

туфы,

.

при

выщелачивании

I\ОТОРЫХ

морские

воды

обогащаются

кремнекисло

-той

.

Другим

ИСТОЧНИI{ом

кремнекислоты,

а

иногда

и

железа

,

являются

вулканические

воды.

Присутствие

эффузивных

и

кремнистых

пород

вулканического

происхождения

заметно

отличает

геосинклинальные

фа

щии

от

других

ТИПОВ

МОРСI<ИХ осаднов.

По

глубине

образования

среди

основных

типов

фаций

морей

и

океа

нов

должны

выделяться

следующие:

а)

прибрежные;

б)

мелководные;

tБ

)

умеренно

глубоководные;

г)

глубоководные;

д)

весьма

глуБОl\оводные

<о

тложения.

Основанием

для выделения

перечисленных

макрофаций

является

'И

зменение

подвижности

воды

и

характера

органического

.мира

по

мере

увеличения

глубины

моря.

Однако

неодинаковая

подвижность

воды

~

водоемах,

в

ра.зличноЙ

мере

отцеленных

от

океана,

и

частое

отсутствие