Почепцов Г.Г. Теория коммуникации

Подождите немного. Документ загружается.

"читатель — газета": "Относительная независимость политических мнений читателей от

политических тенденций их газет возникает из-за того, что, в отличие от политической

партии, газета поставляет информацию, которая не является полностью политической (в

узком смысле, обычно приписываемом этому слову)" [441, р. 441]. Газета предстает как

многоцелевой продукт, предоставляющий местные и международные новости, расска-

зывающий о спорте и т.п., что может быть независимым от конкретных политических

интересов. При этом доминирующий класс обладает частным интересом к общим

проблемам, поскольку обладает личностным знанием персоналий этого процесса

(министров и т.д.).

П. Бурдье особое внимание уделяет процессам номинации, видя в них проявление

властных функций:

"Одна из простейших форм политической власти заключалась во многих архаических обществах

в почти магической власти: называть и вызывать к существованию при помощи номинации. Так,

в Кабилии функции ра-

195

зъяснения и работа по производству символического, особенно в ситуации кризиса, когда ощущение

мира ускользает, приносили поэтам видные политические посты военачальников или послов" [41, с.

67].

Обратите внимание на выход в первый ряд писателей, журналистов, режиссеров и других

создателей символического как в случае первых съездов народных депутатов СССР, так

и Украины.

Он также связывает напрямую власть и слово: "Известно, что любое использование силы

сопровождается дискурсом, нацеленным на легитимацию силы того, кто ее применяет.

Можно даже сказать, что суть любого отношения сил состоит в проявлении всей свое

силы только в той мере, в какой это отношение как таковое остается сокрытым. Проще

говоря, политик — этот то, кто говорит: "Бог с нами". Эквивалентом выражения "Бог с

нами" сегодня стало "Общественное мнение с нами" [41, с. 164].

Высказывание о том, что "Всеобщая конфедерация труда была принята в Енисейском

дворце", эквивалентно тому, что: "Вместо обозначаемого был принят знак" [41, с. 238]. И

далее: "Обозначающее - это не только тот, кто выражает и представляет обозначаемую

группу; это тот, благодаря кому группа узнает, что она существует, тот, кто обладает

способностью, мобилизуя обозначаемую им группу, обеспечить ей внешнее

существование" [41, с. 239].

Приведем некоторые другие характерные черты связи власти и слова:

"Символическая власть есть власть, которая предполагает признание, т.е. незнание о факте творимого

ею насилия" [41, с. 244];

"Эффект оракула являет собой предельную форму результативности; это то, что позволяет

уполномоченному представителю, опираясь на авторитет уполномочившей его группы, применить по

отношению к каждому отдельному члену группы признанную форму принуждения, символическое

насилие" [41, с. 248];

"У людей, участвующих в религиозных, интеллектуальных и политических играх, есть свои

специфические интересы, которые являются жизненно важными для об-

196

щества... Все эти интересы символического характера — не потерять лица, не лишиться

избирательного округа, заставить замолчать соперника, одержать верх над враждебным "течением",

заполучить пост председателя и т.д." [41, с. 254].

В целом Пьер Бурдье подчеркивает: "Политика является исключительно благодатным

местом для эффективной символической деятельности, понимаемой как действия,

осуществляемые с помощью знаков, способных производить социальное, и, в частности,

группы" [41, с. 90]. Таким образом перед нами проходит вариант политической

коммуникации, осуществляемой в символической плоскости. При этом коммуникация

становится "действующей силой", позволяющей реализоваться власти и политикам.

Модель Поля Грайса (прагматическая)

Поль Грайс предложил серию постулатов, описывающих процесс коммуникации [484].

Данная проблематика возникла, когда не лингвисты, а философы обратились к анализу

более сложных вариантов человеческого общения. К примеру, почему в ответ на вопрос

за столом: "Вы могли бы дотянуться до соли?", мы не скажем "да" и продолжим дальше

есть, а почему-то передаем соль. Что заставляет нас воспринимать данный вопрос не как

вопрос, а как косвенно высказанную просьбу?

Ряд своих постулатов П. Грайс объединил под общей шапкой "кооперативного

принципа": "Делайте ваш вклад в разговор таким, как это требуется на данной стадии в

соответствии с принятой целью или направлением беседы, в которой вы принимаете

участие" [484, р. 26]. Это общее требование реализуется в рамках категорий Количества,

Качества, Отношения и Способа.

Категория Количества реализуется в рамках таких постулатов:

1. Делайте ваш вклад столь информативным, насколько это требуется.

2. Не делайте своего вклада более информативным, чем нужно.

197

Например, когда вы чините машину и просите четыре винта, то ожидается, что в ответ

вы получите именно четыре, а не два или шесть.

Категория Качества требует говорить правду:

1. Не говорите того, что вы считаете ложью.

2. Не говорите того, для подтверждения чего у вас нет достаточных доказательств.

Например, когда вы просите сахар для пирога, то не должны получить соль, если вам

нужна ложка, то вы не должны получить "обманную" ложку, к примеру, сделанную из

фольги.

Категория Отношения требует быть релевантным.

Например: при приготовлении пирога на каждом этапе требуется тот или иной

ингредиент, он не нужен раньше или позже, хотя в принципе нужен.

Категория Способа требует быть ясным и понятным, избегая двусмысленности, длиннот

и т.д.

П. Грайс анализирует множество примеров, пользуясь предложенными максимами.

Например:

- У меня кончился бензин.

- За углом есть гараж.

В соответствии с требованием быть релевантным, ожидается, что в этом гараже есть

бензин, что гараж в это время работает и т.д.

П. Грайс описывает правила коммуникативного поведения, которые позволяют

анализировать не только прямые (и более простые) варианты речевого взаимодействия,

но и другие, гораздо более сложные. Правда, Рут Кэмпсон критикует Грайса за

некоторую неопределенность его принципов, когда теряется их объяснительная сила

[504, р. 146]

Модель Петра Ершова (театральная)

Петр Ершов также предложил определенную аксиоматику коммуникативного поля, но

для чисто прикладных целей — театрального искусства. Основная дихотомия, в рамках

которой он строит свой анализ, это противопоставление "сильного" и "слабого". У него

множество су-

198

щественных наблюдений, однако они еще не приобрели системного характера. Поэтому

мы обратимся к цитатам. Сначала — его представления о соотношении сильного и

слабого:

"Слабый, стремясь облегчить партнеру выполнение того, что он от него добивается, склонен

подробно аргументировать свои притязания... Сильный не прибегает к обстоятельным обоснованиям

своих деловых требований";

"Слабый добивается только крайне необходимого и не вполне уверен в успехе; отсюда —

торопливость в использовании обстоятельной аргументации; но торопливость влечет за собой

ошибки, оплошности; их необходимо исправлять с еще большей торопливостью. Это ведет к сует-

ливости в речи. У сильного нет оснований торопиться: суетливость отсутствует и в строе его речи";

"Слабому приходится как бы контрабандой протаскивать то, что в его интересах, ибо инициатива

предоставлена ему лишь для исполнения того, что нужно сильному. Отсюда все та же суетливость.

Ее тем больше, чем больше дистанция в силе между слабым и его партнером, по представлениям

слабого, чем нужнее ему то, чего он добивается и чем уже границы предоставляемой ему

инициативы";

"Сильнее тот, кто меньше нуждается в партнере, но нужда в нем может быть продиктована и самой

дружественностью и недостатком силы. То и другое влечет за собой уступчивость, и одно может

быть выдано за другое, недаром пристрастия человека и его симпатии называют его "слабостями"

[105, с. 163-169].

Затем следует преобразование этой диспозиции в процессы обмена информацией:

"Борющийся выдает новую, как он думает, для партнера информацию, чтобы произошли нужные

ему сдвиги в сознании партнера, а чтобы знать, что они действительно произошли, он добывает

информацию. Поэтому всякую борьбу, осуществляемую речью, можно рассматривать как обмен

информацией";

"Нередко выдаваемая информация оказывается либо недостаточно новой, либо недостаточно

значительной для партнера потому, что важное для одного не представляет той же ценности для

другого. При этом проявляется так же и умение каждого учитывать интересы и прединформиро-

199

ванность партнера - умение выдавать информацию, которая в данной ситуации наиболее

эффективна";

"Добывая информацию, можно много говорить, а выдавая ее, можно говорить мало";

'Тело человека, преимущественно добывающего информацию, как бы разворачивается, раскрывается

к партнеру. В процессе самого словесного воздействия, пока длинная фраза, например, произносится,

положение тела обычно несколько изменяется - добывающему приходится, вопреки его главному

желанию, также и выдавать информацию";

"Враг предпочитает не выдавать, а добывать информацию, а поскольку ему приходится выдавать - он

выдает ту, которая неприятна партнеру. При этом умный и расчетливый враг, учитывает

действительные интересы противника и выдает информацию о том, что существенно им проти-

воречит, не растрачиваясь на мелочи, которые могут, раздражая партнера, активизировать его";

"Дружественность в обмене информацией обнаруживается прежде всего в готовности выдавать

информацию. Друга человек смело и щедро вооружает любой информацией, находящейся в его

распоряжении. Друг ничего не должен скрывать, у него нет тайны, и он сам заинтересован в

информированности партнера";

"Выдавая информацию в деловой борьбе, сильный склонен вдалбливать ее в голову партнера, считая

последнего если не глупым, то все же и не слишком сообразительным, хотя, может быть,

старательным и исполнительным" [105, с. 178-195].

В целом у Петра Ершова вырисовался интересный набор правил коммуникативного

поведения, учитывающий такие контексты, как "сильный/слабый", "борьба", "друг/враг".

Каждое изменение контекста у него влечет за собой изменение коммуникативного

поведения.

Модель Александра Пятигорского (текстовая)

Александр Пятигорский до своей эмиграции в 1974 г. (в настоящее время — профессор

Лондонского университета) печатался в рамках московско-тартуской семиотической

школы, поэтому его идеи отражают некоторый общий фон этой школы. Одну из своих

статей-воспоми-

200

наний он завершает словами: "Семиотика не смогла стать философией языка и пыталась

заменить собой философию культуры (в России и во Франции)".

Каждый текст, считает он, создается в определенной коммуникативной ситуации связи

автора с другими лицами. И далее: "Текст создается в определенной, единственной ситуации

связи — субъективной ситуации, а воспринимается в зависимости от времени и места в

бесчисленном множестве объективных ситуаций" [278, с. 18]. В этой же работе "Некоторые

общие замечания относительно рассмотрения текста как разновидности сигнала" (1962) он

прослеживает взаимодействие категорий пространства и времени с текстом. "Для письма

время функционально не значимо; наоборот, основная тенденция корреспонденции —

предельное сокращение времени. Письмо в идеале — чисто пространственное явление, где

временем можно пренебречь (телеграмма, фототелеграмма и т.д.). К этому "безвременному"

идеалу стремится и всякое газетное сообщение. Для заметки в записной книжке время не

значимо. Заметка не рассчитана на пространственную передачу — она должна остаться в том

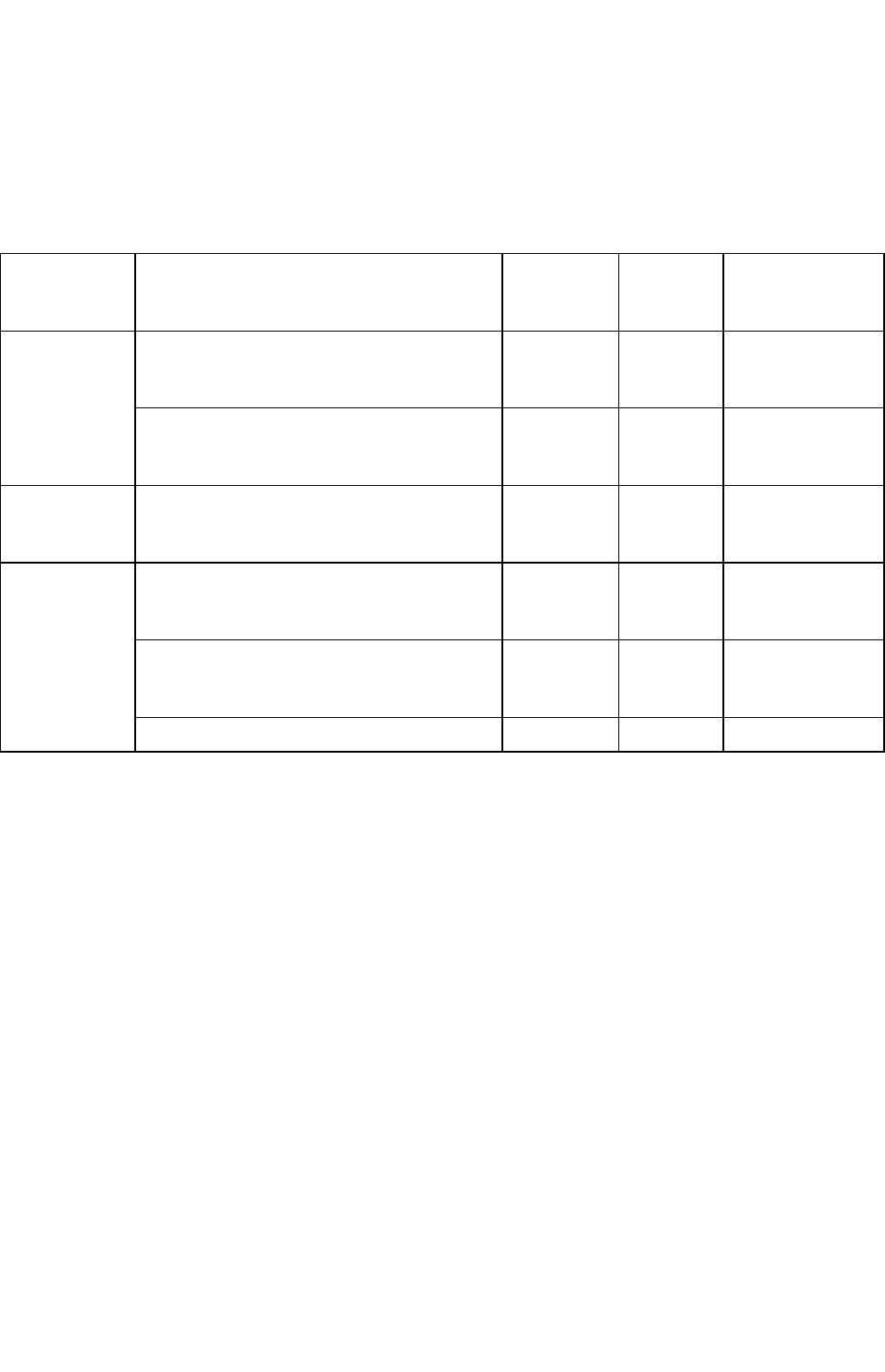

же месте; для данного момента она бессмысленна" [278, с. 20]. Суммарная таблица имеет

следующий вид, где под "объектом" понимается тот, кто читает данный вид текста:

Признак

Объект

Время

Пространство

Письмо или телеграмма +

0

+

Газетная статья _

0

_

Вид текста

Вывеска с предупреждением

0

Календарная заметка в записной

книжке

+

+

0

Заметка с адресом или телефоном +

0

Эпитафия - - 0

201

В концепции А. Пятигорского особое значение придается позиции наблюдателя, только в

этом случае у него возникает семиотическая ситуация. "Если внешний наблюдатель

отсутствует, тогда то, что мы имеем, будет не семиотической ситуацией, а "событием",

которое не может быть истолковано в терминах "знака", то есть семиотически" [278, с. 37].

Знак рассматривается им как составляющая процесса интерпретации.

"Это означает, что хотя мы можем наделить объект качеством знаковости, знак будет представлен не

в самом объекте, а в процедуре интерпретации, с одной стороны, и в культуре наблюдателя — с

другой. То есть объективная сторона знака может обнаружить себя не иначе как через внешнего

наблюдателя. Вот почему все попытки превратить знак в натуральный объект до сих пор оказывались

бесплодными, и то же самое следует сказать обо всех существующих классификациях знаков" [278, с.

37].

Вслед за М. Бубером и М. Бахтиным А. Пятигорский разрабатывает проблему "Другого",

переводя ее в более усложненный вариант. Он справедливо критикует прошлые подходы в

забвении феноменологического принципа: "Другой" дан тебе в мышлении, только когда либо

он уже стал тобой, перестав быть "Другим", либо ты уже стал им, перестав быть собой" [278,

с. 265]. Второе его возражение состоит в том, что "никакая феноменология "другого" не

представима как простая редукция одного сознания к другому. Феноменология "другого"

невозможна без предпосылки о "другом другом" или "третьем"... Роман, как фиксированная

форма сознания, не может существовать без этого "третьего", и так — от Софокла до Кафки"

[278, с. 265].

Отвечая на вопрос о соотносительной ценности устной и письменной коммуникации, А.

Пятигорский обратился к прошлому:

"Я думаю, что в XVII веке (говорю сейчас только о европейской культуре, включая русскую)

произошла кристаллизация феномена текста. Когда я говорю о крис-

202

таллизации, я не имею в виду то, что происходило с самим текстом. Тексты были всегда. Это не

более, чем гипотеза или интуиция, но XVII век, по-видимому, был веком, когда человек Европы стал

осознавать свою деятельность по порождению письменных текстов как совершенно особый,

прагматически отгороженный вид деятельности... Я думаю, что XVII век был веком исключительной

важности (сравнимый по важности только с XX веком): сколь четко не были бы ограничены в созна-

нии и воспроизведении этой ограниченности в особых текстах" [278, с. 299].

Наше время характерно для А. Пятигорского еще одной особенностью по отношению к

текстам — происходит релятивизация священных текстов религий.

"Работы этнографов, антропологов и историков религии последних 30 лет очень часто

сосредотачивались на тексте как на источнике объективной информации о религии, причем при этом

он теряет свою абсолютную религиозную функциональность, и задним числом уже наблюдается как

вторичный элемент культуры. ... Эта релятивизация текста постепенно приобретает универсальный

характер и является одним из признаков современной науки о религии и современной теории

религии, целиком ориентированной на мыслительное содержание, а не на абсолютную религиозную

функциональность (священность) священного текста" [278, с. 51 - 52].

Таким образом, мы прошли с А. Пятигорским от его рассмотрения текста как сигнала до

сакрального текста, при этом, когда сакральный текст начинает рационально

анализироваться, его сакральность разрушается.

Текст в другом исследовании А. Пятигорского характеризуется такими аспектами [277]:

- текст как факт объективизации сознания ("Конкретный текст не может быть порожден

не чем иным, как другим конкретным текстом" [277, с. 56];

- текст как интенция быть посланным и принятым, это текст как сигнал;

- текст как "нечто существующее только в восприятии, чтении и понимании тех, кто уже

принял его" [277, с. 59],

203

отсюда следует, что ни один текст не существует без другого, у текста есть важная

способность порождать другие тексты.

Сюжет и ситуация рассматриваются А. Пятигорским, как два универсальных способа

описания текста. "Ситуация присутствует внутри сюжета наряду с событиями и

действующими лицами. Точнее, она чаще всего присутствует как нечто известное

(думаемое, видимое, слышимое, обсуждаемое) действующим лицам или рассказчикам и

выражаемое ими в содержании текста как своего рода "содержание в содержании" [277,

с. 66]. Текст начинает определяться им как "конкретное целое, вещь, сопротивляющаяся

интерпретации, в отличие от языка, который имеет тенденцию быть полностью

интерпретируемым; мифологический текст будет в таком случае текстом, содержание

(сюжет и т.д.) которого уже интерпретировано мифологически" [277, с. 152].

Само же понимание мифа строится им на базе понятия знания. "В основе мифа как

сюжета лежит старое (или общее) знание, то есть знание, которое должно (или может)

разделять всеми действующими лицами. И это знание — или его отсутствие, когда

считается, что его не существовало до начала событий, — противопоставлено новому

знанию, то есть приобретаемому действующими лицами только в ходе события" [277, с.

137]. Есть еще одна интересная особенность сюжета мифа - как и в любом ритуале,

происходит "что-то вроде повторения или имитации того, что уже имело место

объективно и вне времени сюжета" [277, с. 141]. Рассматривая конкретный

мифологический сюжет, в котором царь убивает отшельника в облике оленя, А.

Пятигорский констатирует: "Ни сверхъестественное знание отшельника, ни естественное

неведение царя не может, в отдельности, сделать событие мифом. Только если они

совмещаются посредством необыкновенного внутри одной ситуации (или сюжета,

эпизода), последняя становится мифологической" [277, с. 165].

Наличие мифологического А. Пятигорский рассматривает в трех аспектах:

типологическом, топологическом и модальном. В рамках типологического аспекта он

вводит

204

понятие не-обыкновенного."Не-обыкновенное как класс существ образует типологический

аспект мифа, а необыкновенное как класс событий и действий, составляющих сюжет,

образует топологический его аспект" [277, с. 89]. В рамках третьего аспекта:

"Интенциональность является здесь тем, что не может быть мотивировано, а должно в своей

абсолютной объективности мыслиться как мифологическое, а не эстетическое или

психологическое. (...) не может быть разницы между мифологическим и способом его

выражения. Вот почему модус или модель (в частности числовая или другая)

мифологического не является тропом" [277, с. 92].

Отвечая на вопрос "Что такое мифология?", А. Пятигорский дает такую формулу: герой

"является не-обыкновенной личностью с не-обыкновенным поведением (типологический

аспект); его действия и приписываемые ему события составляют определенную

специфическую конфигурацию внутри сюжета (топологический аспект) и, наконец, он и

другие личности и существа, входящие в сюжет, а также их действия, события,

обстоятельства и все, что с ними происходило, даны нам посредством и в виде

определенных специфических моделей (модальный аспект)" [277, с. 95].

Модель Мишеля Фуко (философская)

М. Фуко предложил разграничивать три периода истории человечества — Ренессанс — XVI

век, классический период, когда на арену выходит рационализм - XVII-XVIII вв.,

современность — XIX-XX вв. — по соотношению "слов" и "вещей" в рамках каждого из них.

То есть проблематика языка становится определяющей для вычленения той или иной

эпистемемы.

М. Фуко видит для любой культуры центральность тех или иных ее кодов в качестве схем,

задающих все процессы восприятия.

"Основополагающие коды любой культуры, управляющие ее языком, ее схемами восприятия, ее

обменами, ее формами выражения и воспроизведения, ее ценностями,

205

иерархией ее практик, сразу же определяют для каждого человека эмпирические порядки, с которыми

он будет иметь дело и в которых будет ориентироваться" [358, с. 37].

Знание XVI века ищет подобие. "Знак значим в той мере, в какой имеется сходство между

ним и тем, на что он указывает (то есть на какое-то подобие)" [358, с. 75]. И далее: "Искать

смысл — значит выявлять то, что сходствует. Искать закон знаков — значит открывать

вещи, являющиеся сходными. Грамматика форм бытия — это их истолкование" [358, с. 76].

Именно в этот период возникают проекты энциклопедий, которые с помощью слов должны

воссоздать порядок всего мира. Что касается понятия знака, то поскольку он сам по себе

выражает иерархию мира, он не нуждается в "читателе". Становится неоднозначной и роль

языка, поскольку он должен повествовать сам о себе. "Язык XVI века был по отношению к

себе в положении непрерывного комментария, но комментарий может функционировать

лишь при наличии языка, который безмолвно предшествует речи, посредством которой

делается попытка заставить его заговорить" [358, с. 132].

Знание XVII века отказывается от идеи подобия. "Отныне подобие — не форма знания, а,

скорее, повод совершить ошибку, опасность, угрожающая тогда, когда плохо освещенное

пространство смешений вещей не исследуется" [358, с. 99]. В результате язык уже больше не

несет в самом себе законы природы, он может выражать правду, а может и не делать этого.

"Отныне знак начинает что-либо означать лишь внутри познания; именно у него знак

заимствует теперь свою достоверность или свою вероятность" [358, с. 109]. Если для

характеризации предыдущего периода М. Фуко пользуется словом комментарий, то здесь

язык функционирует как критика.

XIX век привел к новому пониманию: "Слова перестали пересекаться с представлениями и

непосредственно распределять по клеткам таблицы познание вещей" [358, с. 393].

206

М. Фуко также занят поиском связи между механизмами власти и символическими

механизмами, начиная с идеологии. "Механизмы власти в общем виде никогда не

изучались историей. История изучала тех, кто имел власть... Но власть в ее стратегиях, в

общем и детализированном видах, в своих механизмах никогда не изучалась" [475, р. 51].

Отсюда внимание к понятию правды. "Каждое общество имеет свой режим правды, свою

"общую политику" правды: а именно типы дискурсов, которые оно принимает и

заставляет функционировать как правда; механизмы и требования, которые позволяют

разграничивать истинные и ложные высказывания; техники и процедуры,

предоставляющие ценность в принятии истинности; статус тех, которым дается право

говорить, что признается в качестве правды" [475, р.131].

Особое место в творчестве М. Фуко заняла история сексуальности в обществе. При этом

даже роль 3. Фрейда он видит несколько иначе.

"Современную сексуальность не характеризует то, что благодаря Саду и Фрейду она обрела язык

своей природы или своей разумности. Благодаря мощи их дискурсов она была "денатурализована" —

выброшена в пустое пространство, где ей противостоят весьма жалкие формы предела и где ее

потустороннее и все ее развитие сводятся к прерывающему ее неистовству. Сексуальности мы дали

не свободу; мы подвели ее к пределу: к пределу нашего сознания, поскольку это она в конце концов

диктует нашему сознанию единственно возможное прочтение нашего бессознательного..." [356].

В своей работе "Археология знания" Мишель Фуко говорит о дискурсе в ряде случаев

словами М. Бахтина. Ср. следующее: "Два человека могут одновременно сказать одно и

то же, но, поскольку их двое, будет два разных акта высказывания" [354, с. 102]. Или

такое возможное наблюдение: "Высказывания изучаются на границе, которая отделяет их

от того, что не сказано, в инстанции, которая заставляет их появиться, в своем отличии от

всех остальных" [354, с. 120]. Сам же дискурс М. Фуко определяет

207

следующим образом: "Будем называть дискурсом совокупность высказываний

постольку, поскольку они принадлежат к одной и той же дискурсивной формации" [354,

с. 117]. Новым элементом становится определение архива: "Архив — это прежде всего

закон того, что может быть сказано, система, обуславливающая появление высказываний

как единичных событий" [354, с. 130]. Поскольку сразу возникают ассоциации с языком

М. Фуко разграничивает эти два понятия: "Между языком, который определяет систему

построения возможных фраз, и сводом изучаемых явлений, который пассивно собирает

произнесенные слова, архив определяет частный уровень: уровень практики,

выявляющий множественность высказываний некоторого числа регулярных событий, как

некоторого числа вещей, поддающихся истолкованию и операциям" [354].

Мишель Фуко видит в письме не закрепление позиций автора, а создание пространства, в

котором автор постепенно исчезает [359]. Имя автора не входит в замысел произведения,

а в сумме с ним создает дискурсивный конструкт, задавая особый статус его

существования. Функция автора различна в дискурсах разных времени и разных

цивилизаций. Автор в нашей цивилизации с его точкой зрения мешает свободной

циркуляции, свободной манипуляции, свободной композиции, декомпозиции

представлений.

Отдельная серия работ Мишеля Фуко посвящена становлению систем наказания в

человеческой цивилизации. При этом проступает ряд чисто коммуникативных моментов.

Так, в средневековом судопроизводстве присутствует поединок между обвиняемым и

судьей. Преступник должен был добровольно подтвердить свою вину. Пытка

одновременно выступает и как кара за преступление. "Судебная пытка к XVIII в.

функционирует в этом странном режиме, где ритуал порождения истины идет рядом с

ритуалом, который налагает наказание" [355, с. 482].

208

Модель Йохана Хейзинга (игровая)

Йохан Хейзинга рассматривал феномен игры как обязательный и одновременно

непонятый феномен человеческого существования [362]. Для игры характерен особый

модус существования. Вспомним, как ребенок одновременно верит и не верит, например,

в палку-коня.

Й. Хейзинга увидел и проследил игровой элемент в любом институте человечества. В

правосудии, войне, философии, поэзии, искусстве, везде существует элемент игровой

состязательности. Одновременно значимость именно такого способа оперирования с

действительностью к девятнадцатому веку постепенно начинает исчезать: человечество

становится серьезнее. К примеру, мы имеем сегодня остаточные рудименты игрового

элемента в спорте. Хейзинга рассматривает игровой элемент в Древнем Риме, в Средние

века, в период Ренессанса. Например, он рассматривает изменения парика, так как в

голландском языке XVIII век называют "эпохой парика"; но XVII век, как считает

Хейзинга, в этом смысле (парика) существеннее. "В 20-е годы от короткой стрижки

переходят к моде на длинные волосы, а в самом начале второй половины века появляется

парик. Всякий, кто хочет слыть господином, будь то аристократ, судья, военный,

священник или купец, начинает с тех пор носить как парадное украшение парик; даже

адмиралы в роскошных латах увенчивают им свои головы" [362, с. 207]. Все это служит

иллюстрацией игрового фактора в культуре. Парик "означает в самом буквальном

смысле обрамление лица, как холста - рамой. Он служит не для подражания, но для того,

чтобы выделять, облагораживать, возвышать. Тем самым парик есть наиболее

"барочный" элемент барокко" [362, с. 208]. Французская революция приостанавливает

моду на парик.

Для игры характерно ее отграничение от "обыденной жизни": "Некое замкнутое

пространство, будь то материальное либо умозрительное, отделяется, обособляется,

отграничивается от повседневного окружения" [362, с. 31]. Соответственно, значимы

время, напряжение, неп-

209

редсказуемость, выигрыш. Необходимо деление на две соперничающие группировки.

Интересно, что такое деление соответствует модели, которую исследователи вычленили

в примитивных обществах: подобная неоднородность была исходно заложена в систему

того общества.

В любом "винтике" человеческой культуры Й. Хейзинга видит отражение игрового

аспекта цивилизации. Особенно бурно игровой элемент выразился в XVIII в. В XIX в.

"гораздо меньше "играется", чем в предшествующие периоды". Таким доказательством

уменьшения игрового элемента является, по Й. Хейзинга, уменьшение фантазии в

мужской одежде. Французская революция превращает длинные брюки (а это было

одеждой крестьян, рыбаков, матросов) в туалет господ "вместе с буйными прическами,

выражающими неистовство революции". Мужской костюм становится бесцветным.

Изменения в мужской моде принципиально замедляются, значит, происходит потеря

новизны, и тип мужского костюма "консервируется".

"Хлеба и зрелищ" требовали римляне, бой быков продолжает оставаться составной

частью испанской культуры, после самых яростных дебатов противники могут по-

приятельски шутить друг с другом в британском парламенте. К детскому характеру

общества Й. Хейзинга относит злоупотребления с переименованиями и приводит

перечень из газеты "Правда" (1935, 9 янв.), когда из-за недостачи в поставках зерна

колхозы "Имени Буденного", "Имени Крупской" и "Красная нива" были переименованы

в "Лодырь", "Саботаж" и "Бездельник". Он пишет о России, которая "стремится заново

окрестить крупные и старинные города именами святых своего нынешнего календаря"

[362, с. 232]. Книга самого Хейзинги была издана впервые в 1938 г.

Однако сегодня ситуация кардинально меняется. "Современная культура едва ли еще

"играется"; там же, где кажется, что она играет, игра эта фальшива. Между тем

различение игры и не-игры в явлениях цивилизации становится все труднее, по мере того

как мы приближаемся к нашему собственному времени" [362, с. 233].

210

Й. Хейзинга видит игровой характер в американских политических нравах:

"Еще задолго до того, как двухпартийная система в Соединенных Штатах приняла характер двух

teams (спортивных команд), чье политическое различие для постороннего едва уловимо,

предвыборная пропаганда здесь полностью вылилась в форму больших национальных игр.

Президентские выборы 1840 года создали стиль всех последующих. Кандидатом тогда был