Петровичев Е.И. Организация ЭВМ и систем

Подождите немного. Документ загружается.

На основе статистического анализа кода множества CISC-приложений определяются наиболее

часто используемые команды; уменьшение же числа команд позволяет увеличить число

внутренних регистров (пересылка между регистрами выполняется быстрее всего), сделать

конвейер более эффективным и поднять частоту его работы (чем более простые команды в нем

исполняются, тем выше частота). Несмотря на значительно увеличившийся объем программного

кода, RISC-процессор будет работать в несколько раз быстрее CISC-процессора с одинаковой

частотой: специализация всегда предпочтительнее универсальности в плане быстродействия.

Разницу между RISC- и CISC-программами можно пояснить на простом примере. Но для начала

оговорим некоторые детали: память компьютера адресуется по номеру строки и столбца, из

которого осуществляется выборка (или в который производится запись). Операции над

значениями из памяти производятся в исполнительном блоке, который, однако, может работать

лишь с данными, загруженными в процессорные регистры. Пусть нам нужно умножить два

значения в памяти по некоторым адресам 2:2 (строка:столбец) и 5:4. CISC нацелен на исполнение

задачи при минимуме команд: набор инструкций процессора строится таким образом, чтобы все

более или менее сложные действия решались одной командой. Предположим, что в CISC-

процессоре имеется команда MULT, которая выбирает указанные значения из ячеек памяти,

записывает их в различные регистры и сохраняет результат в соответствующем регистре. Тогда

задача умножения решится в одну строку кода:

MULT 2:2, 5:4

RISC-процессоры используют простые инструкции, которые исполняются за один такт. В этом

случае вместо MULT потребуются команды LOAD/STORE, загружающие данные из памяти в

регистр и записывающие их обратно, а также команда PROD, выполняющая умножение данных в

двух некоторых регистрах. Эквивалентом MULT для RISC-процессора будет следующий код:

LOAD A, 2:2

LOAD B, 5:4

PROD A, B

STORE 2:3, A

Очевидно, код длиннее, но скорость выполнения операций на регистрах в 4 – 8 раз выше.

Таблица 1. Различия CISC и RISC

CISC RISC

Акцент на железо Акцент на софт

Включает многотактовые сложные

инструкции

Сокращенный набор однотактовых инструкций

Принцип «память-память» - работа с

регистрами осуществляется автоматически

Принцип «регистр-регистр» - отдельные

инструкции для передачи данных «регистр <->

память»

Небольшой размер кода, много циклов в

секунду

Мало циклов в секунду, большой размер кода

Транзисторное пространство используется

под размещение сложных инструкций

Транзисторное пространство используется для

увеличения количества регистров

В принципе, с увеличением объема кода можно мириться, если этот увеличенный объем

позволит в несколько раз повысить быстродействие – при необходимости программы пишут на

ассемблере. Кроме того, RISC-код очень эффективно «распараллеливается».

В чем тогда причина непринятия RISC рынком IBM PC? Во-первых, наборы инструкций CISC и

RISC несовместимы. CISC-кодов для PC-программ было написано очень много, а под RISC - на

порядки меньше. Создавались эмуляторы, автоматически транслирующие CISC-инструкции в

RISC (подобные приемы увеличения скорости обработки используются в современных CISC-

процессорах), но работали они настолько медленно, что разница в производительности между

настоящими и эмулированными CISC практически сводилась к нулю. Таким образом, эмулировать

CISC на RISC-процессорах оказалось неэффективно, а главное - экономически нецелесообразно.

Во-вторых, как следствие сыграла свою роль несовместимость программного обеспечения. Для

х86 уже были написаны DOS и набирающая популярность Windows, а различные RISC-

процессоры базировались на Unix, причем, как правило, на несовместимых между собой ее

версиях. Да и программ для них было куда меньше, особенно пользовательских. В-третьих,

несмотря на кажущуюся «упрощенность», RISC-процессоры были дороги - они выпускались

сравнительно небольшими партиями для высокопроизводительных рабочих станций, и

производители не считали нужным ни экономить на материалах, ни оптимизировать дизайн, ни

упрощать чипсет и материнскую плату.

11

В некоторых сферах (научные ресурсоемкие вычисления), действительно, конкурировать с

RISC системам на базе CISC-процессоров было сложно, зато во всех остальных недорогие и

достаточно производительные x86-процессоры остались вне конкуренции. Для создания

конкуренции Intel в 1991 году Apple, IBM и Motorola основали альянс AIM Alliance, который занялся

созданием дешевого, быстрого и современного RISC-процессора. В 1993 году была представлена

спецификация платформы PowerPC, а также первый чип - 32-разрядный PowerPC 601,

работавший на частотах 50 и 66 МГц. Название PowerPC пошло от многочиповой RISC-

архитектуры IBM POWER, на базе системы команд которой и был основан первый процессор. Чип

рассеивал намного меньше тепла, чем его конкурент в лице Intel Pentium, и работал зачастую

быстрее его. Вслед за 601 появились 603/604 модели, затем в 1997 - PowerPC 750 (G3) с L2-кэш и

ускоренной системной шиной. В 1999 модельная линейка процессоров PowerPC пополнилась

PowerPC 7400 (G4) - «конкурентом» Intel Pentium III, представившим поддержку набора команд для

векторных вычислений AltiVec (также известного как VMX - Vector Multimedia eXtension -

«мультимедийное расширение» PowerPC). Однако с появлением и совершенствованием

архитектуры Intel NetBurst (в Pentium IV) процессоры компании закрыли единственное слабое

место, которое позволяло PowerPC выглядеть более выигрышно: заметно ускорив операции с

плавающей точкой, х86- процессоры оказались самыми быстрыми и дешевыми на рынке.

PowerPC-чипы же остались основой Apple Macintosh и различных встраиваемых систем

(благодаря низкой рассеиваемой мощности) - системы на их базе, даже с учетом более дешевого

процессора, все равно получались заметно дороже IBM PC совместимых компьютеров.

Кардинальным образом ситуацию не изменил и выход нового процессора от IBM - PowerPC 970

(G5). Он позволил лишь приблизиться к x86 фаворитам в некоторых приложениях.

В настоящее время RISC-CPU широко применяются в проблемно-ориентированных

компьютерах повышенной вычислительной мощности; очень часто – в мультипроцессорных

системах.

2.5. История развития микропроцессоров

Микропроцессоры ведут свою историю с марта 1971 года, когда мало кому известная компания

Intel выпустила 4-разрядный кристалл 4004, предназначенный для использования в

микрокалькуляторах. В следующем году разрядность микропроцессоров увеличилась вдвое – был

выпущен 8-разрядный 8008, а еще через два года на свет появился 8080. Последний

примечателен тем, что на нем был собран первый персональный компьютер, а впоследствии

создана операционная система CP/M-80 – первая ОС для персональных компьютеров,

получившая широчайшее распространение.

Процессор 8080 работал на частоте 2 МГц. Выборка из памяти и исполнение команд

осуществлялись синхронно: на каждое обращение к памяти процессор тратил по 3 такта и

дополнительно 1-2 такта на декодирование команды. Команды были различной длины (от 1 до 3

байт) и исполнялись от 4 до 18 тактов. Адресное пространство составляло 64 Кбайт.

В 1978 году Intel выпустила свой первый 16-разрядный процессор 8086 (первый в мире 16

разрядный процессор был выпущен Texas Instruments в 1976 г.). В этом процессоре операционный

блок и блок интерфейса работали параллельно и асинхронно, что позволило существенно

увеличить производительность кристалла. Блок интерфейса содержал 6-байтную очередь команд

– прообраз кэш команд более поздних процессоров. Длина команды составляла от 1 до 6 байт,

адресное пространство – 1 Мбайт, а тактовая частота – около 5 МГц.

Процессор 8086 имел ряд архитектурных особенностей. К моменту его создания уже было

разработано множество программ для 8-разрядных процессоров и уже стала

выкристаллизовываться идея о совместимости системы команд с разработанным ранее

программным обеспечением. Чтобы облегчить перенесение программ на новую платформу, Intel

обеспечила совместимость системы команд на уровне языка Ассемблера. Двоичные коды команд

процессоров 8080 и 8086 не совпадали, но у каждой команды 8080 в процессоре 8086 был прямой

аналог. Таким образом, процессор мог работать как с 8-, так и с 16-разрядными данными. Кроме

того, память имела сегментную организацию, т.е. адрес состоял из двух частей: сегмента,

несущего старшую часть адреса и выровненного на границу 16 байт смещения. Смещение в

точности соответствовало адресу в 8-разрядных процессорах, что в совокупности с набором

аналогичных регистров позволяло при переносе программ обходиться практически только

перетрансляцией. Более того, появилось даже два формата исполняемых файлов: COM,

являющийся точным аналогом исполняемого формата CP/M-80, и EXE – “родной” формат MS

DOS, позволяющий использовать все адресное пространство. Скорее всего, Intel предполагала,

что 8086 окажется временной переходной моделью от 8- к 16-разрядным процессорам, но

накопленное программное обеспечение сделало невозможным отказ от принятой системы команд,

12

и половинчатое решение Intel на долгие годы стало (отчасти является и до сих пор)

промышленным стандартом и головной болью для разработчиков программного обеспечения.

Разрядность процессора не позволяла непосредственно работать с полным 20-разрядным

адресом, поэтому программистам для обработки больших массивов данных приходилось в

буквальном смысле бороться с сегментированной организацией памяти.

Через некоторое время Intel выпустила 8088 – облегченный вариант 8086, имеющий

сокращенную до 8 разрядов шину данных, что позволяло использовать его совместно со

сравнительно дешевыми 8-разрядными периферийными устройствами. Именно на этом

процессоре и были собраны как IBM PC, так и IBM PC XT.

Именно сегментированная модель памяти позволила ввести в следующей разработке Intel,

процессоре 80286, защищенный режим. Новый процессор имел уже 16 Мбайт адресного

пространства, тактовую частоту 8 МГц и мог работать в одном из двух режимов: реальном и

защищенном. В реальном режиме он в точности имитировал 8086 (за исключением одной

неточности: его адресное пространство составляло 1 Мбайт + 64 Кбайт – 16 байт), а в

защищенном - в сегментные регистры вместо части физического адреса помещались селекторы

(номера сегментов) в полном 16-Мбайтном адресном пространстве. Кроме того, каждый из

сегментов имел разграничение прав доступа, что позволяло организовать многозадачную среду с

защитой адресных пространств каждой из задач от остальных. Но такая система оказалась

неудобной: с одной стороны, она делала невозможной прямое вычисление полного адреса (как в

реальном режиме), а с другой – была подвержена неустранимой фрагментации памяти.

Истинный перелом в программировании совершила следующая модель процессора 80386. Это

был уже 32-разрядный процессор, сохраняющий совместимость с двумя предыдущими моделями.

Во-первых, с увеличением разрядности адреса вдвое адресное пространство возросло в 65 тысяч

раз и составило 4 Гбайт, что позволило программистам обращаться ко всей физической памяти

компьютера без использования сегментов. Во-вторых, защищенный режим дополнился

средствами устранения фрагментации памяти – теперь любой объем, набранный из 4К-байтных

страниц, расположенных в памяти как угодно, мог быть виден прикладной программе в виде

одного непрерывного куска. Однако программисты еще в течение нескольких лет продолжали

использовать 16-разрядные режимы – слишком сложным оказалось наладить взаимодействие 32-

разрядной программы с 16-разрядной ОС.

Таким образом, разработка программной модели микропроцессора была практически

завершена – последующий прогресс изделий Intel касался в основном оптимизации исполнения

команд без изменения программной модели.

Следует сказать, что в отличие от 8-разрядных процессоров в набор поддержки 8086 входил

сопроцессор 8087 – устройство, обрабатывающее числа с плавающей точкой. При комплектации

компьютера этой микросхемой скорость вычисления математических выражений могла быть

увеличена в десятки раз (для 386/387 – в 20-30 раз). При появлении 80286 существующий

сопроцессор (8087) был слегка адаптирован, а вот для 80386 – разработан новый сопроцессор с

существенным расширением системы команд. Это привело к заметному приросту

производительности и практически впервые дало возможность использовать персональный

компьютер для решения вычислительных научных задач, то есть в той области, где до этого

использовались исключительно мейнфреймы.

Так как компьютеры на 386 процессорах были существенно дороже 286 моделей, Intel так же,

как и в случае пары 8086/8088, выпустил вариант процессора с сокращенной вдвое шиной данных:

16 разрядов вместо 32. Одновременно шина адреса была сокращена до 24 разрядов – как у 286,

что позволяло использовать до 16 Мбайт оперативной памяти – по тем временам также объем

немалый. Но вместо 80388 этот процессор получил название 80386 SX. Одновременно 80386 был

переименован в 80386 DX.

Если клоны процессоров Intel в ту пору занимали на рынке столь незначительное место, что их

появление не тревожило компанию, то с сопроцессорами дело обстояло несколько иначе.

Устройства, выпускаемые сторонними фирмами, показывали более высокую производительность,

чем изделия Intel. Развитие сопроцессоров для х86 процессоров шло по двум направлениям:

сопроцессоры с системой команд Intel и улучшенной архитектурой (Cyrix) и сопроцессоры с

собственной системой команд (Weitek). Последние особенно беспокоили Intel, так как собственные

сопроцессоры, построенные по принципу стековой машины, имели принципиальные недостатки по

сравнению с memory-mapped регистровой архитектурой Weitek.

Одновременно наметилась еще одна проблема: с одной стороны, совершенствование

архитектуры привело к существенному сокращению количества тактов на одну команду, а с другой

– частота тактирования процессоров росла существенно быстрее, чем скорость работы

запоминающих устройств. В результате интерфейсный блок процессора стал не поспевать за

13

арифметико-логическим устройством. Для преодоления этого недостатка на системных платах для

старших моделей 80386 (до 40 МГц) стали устанавливать кэш-память.

Таблица 2. Время выполнения основных команд в тактах

Команды процессора 8080 8088 80286 80386 486 Pentium

AND,SUB,AND,OR,XOR reg, reg 4 3 2 2 1 ½

AND,SUB,AND,OR,XOR reg, imm 7 4 3 2 1 ½

AND,SUB,AND,OR,XOR reg, mem - >9 7 7 2 1

AND,SUB,AND,OR,XOR mem, reg - >16 7 6 3 3/2

MUL mem16 - >124 24 12-25 13-26 11

DIV mem16 - >150 25 25 24 25

INC, DEC reg 5 3 2 2 1 ½

MOV reg, mem 13 >8 5 4 1 ½

Следующий процессор Intel 80486 с программной точки зрения почти ничем не отличался от

80386, но в одном корпусе объединял более быстрое процессорное ядро, кэш-память и

усовершенствованное устройство обработки чисел с плавающей точкой (сопроцессор). Такая

интеграция позволяла существенно увеличить производительность, особенно в области

вычислений, а заодно избавиться от конкурентов, делающих отдельные сопроцессоры.

Процессор вместе с оперативной памятью составляют компьютер. Перенесение части памяти

(кэш) на кристалл процессора позволило сделать еще один шаг на пути увеличения

производительности – развязать частоту, на которой работал процессор от частоты внешней

шины. Процессор, сопроцессор и кэш-память стали работать на одной частоте (66-100 МГц), а

шина продолжала работать на другой, более низкой (33 МГц).

Процессор, работающий на удвоенной частоте системной шины, получил суффикс “DX2”, а на

утроенной – почему-то “DX4”. Вместе с тем появился облегченный вариант 486, с отключенным

блоком обработки чисел с плавающей точкой. Следуя традиции, Intel присвоила ему суффикс “SX”

(с удвоением частоты – SX2). Таким образом, во всех изделиях Intel суффикс DX означает

“полную” модель процессора, а SX – урезанную. Только для 386 различие заключалось в ширине

шины данных и адреса, а для 486 – в наличии арифметического сопроцессора.

Конкуренты повели себя по-разному. AMD стала выпускать 486 процессоры по лицензии Intel, а

Cyrix выпустила несколько модификаций собственных процессоров, имеющих в названии цифры

486, но сильно уступающих 486 изделиям Intel по производительности и лишь слегка превосходя

386.

Попытки Intel заставить конкурентов маркировать процессоры как 386 (что в большей степени

соответствовало действительности) успехом не увенчались, и она решила присвоить следующему

своему процессору имя собственное - Pentium. И надо сказать, процессор этого действительно

заслуживал.

Процессор Pentium (Intel 80586) - процессор 5-го поколения - появился в 1993 году.

Выполненный по 0,8 мкм CMOS - технологии, он содержал на кристалле площадью 1 кв. дюйм

около 3.1 млн. транзисторов (273 контакта на корпусе) и работал на частоте 66 МГц.

14

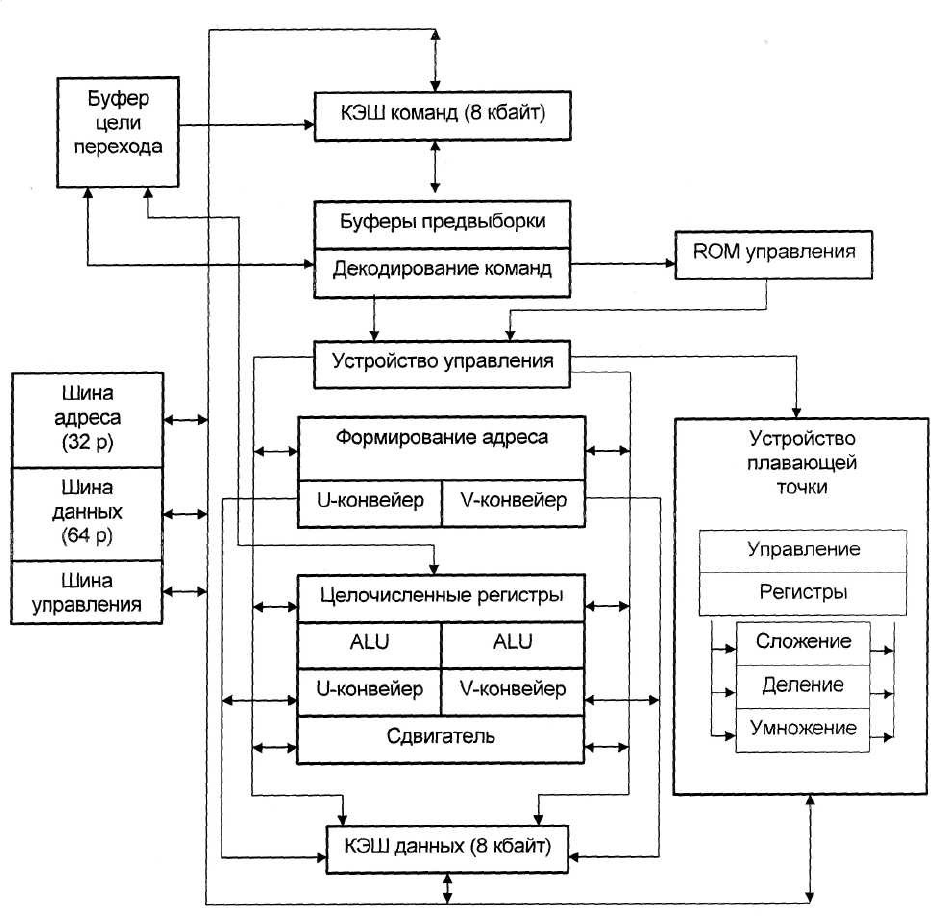

Рис 2. Блок-схема процессора Pentium

Главная особенность процессора - суперскалярная архитектура, т.е. наличие в его структуре

двух параллельно работающих вычислительных блоков, что позволяет выполнять более одной

инструкции одновременно. Во всех современных процессорах применяется конвейерный режим,

т.е. считывание команды во время выполнения предыдущей команды. Конвейерная обработка

данных применялась уже в ранних процессорах, например в процессоре 486.

В процессоре Pentium конвейерный режим значительно усовершенствован, что обеспечивает

более высокую производительность. Частично ее повышение объясняется суперскалярной

архитектурой процессора. Он может выполнять две параллельные команды одновременно,

поэтому для выборки команд требуются два конвейера - сдвоенный конвейер обеспечивает

одновременное выполнение двух команд, при этом одна команда декодируется в конвейере, а

следующая команда анализируется на возможность одновременного выполнения. При

положительном ответе обе команды передаются в конвейер для одновременного выполнения.

Благодаря параллельному выполнению - или спариванию команд - целочисленные команды в

каждом конвейере могут выполняться за один такт синхронизации.

Спаривание команд удваивает быстродействие процессора за исключением того факта, что два

конвейера не одинаковы. U-конвейер может выполнять любую команду системы команд семейства

86, но V-конвейер выполняет только «простые» команды, которые заранее определены, как

команды, допускающие спаривание с другими командами.

15

Каждый конвейер состоит из пяти ступеней, действующих в порядке:

предвыборка;

декодирование команды;

формирование адреса;

выполнение;

запись результата.

Кроме того, резкое повышение производительности процессора обеспечивается следующими

его особенностями:

введение раздельного кэш команд и данных (по 8 Кбайт) - т.е. использование буферной

множественно-ассоциативной двухканальной памяти с упреждающей выборкой, что

исключает наложение стековых операций и доводит частоту обращения к стеку до 95%.

Обращение в кэш поддерживается специальной шиной шириной 256 разрядов;

эффективный механизм конвейеризации поддерживается применением интеллектуального

буфера предсказания ветвления (Branch Target Buffer);

удвоенная ширина шины данных - 64 разряда соответствует требованиям

мультискалярной обработки;

оптимизированный блок (сопроцессор) десятичных и 3D операций (частичный переход от

CISC к RISC–системе);

Кроме этого процессор Pentium имеет режим управления системой (System Management Mode -

SMM), который впервые появился в процессоре 386SL. Этот режим обеспечивает в основном

экономию энергии, а также некоторые дополнительные возможности. С помощью сигналов на

внешних контактах программисты могут использовать режим SMM для управления работой других

компонентов компьютера. Например, в режиме SMM можно задействовать средства экономии

энергии накопителя на жестком диске, выключая двигатель при продолжительных периодах

бездействия и включая его при появлении запроса данных; можно реализовать функции защиты и

ряд других системных функций высокого уровня; реализуется почти полное самотестирование

процессора.

Pentium может работать намного быстрее своих предшественников, если приложение

использует все его специфические свойства и если программный код приложения получен с

использованием соответствующих Pentium-оптимизированных компиляторов.

Вскоре Intel сделала заявку на новый для себя рынок сбыта – процессоров для

высокопроизводительных серверов и рабочих станций, выпустив Pentium Pro.

Еще в 1974 году (т. е. одновременно с 8080) фирмой IBM был разработан прототип процессора

с архитектурой, получившей позднее название RISC. Большинство высокопроизводительных

процессоров к моменту создания Pentium Pro имели именно эту архитектуру. В таких системах

экономически выгодно для каждой новой разработки писать новое программное обеспечение.

Увеличение производительности за счет усовершенствования системы команд окупает разработку

немногочисленных программ.

Intel же не могла отказаться от совместимости с разработанной более 10 лет назад системой

команд, поэтому ей пришлось применить аппаратное преобразование существующей системы

команд в RISC-команды для последующего исполнения их RISC-ядром. Pentium Pro имел и другие

архитектурные отличия: двухуровневая кэш-память, работающая на частоте ядра, изменение

порядка выполнения команд для их скорейшего прохождения через конвейер и т.д. Но процессор

оказался очень дорогим – именно из-за расположенной в корпусе кэш-памяти второго уровня. Если

в 80386 была в целом сформирована программная модель процессора, то в Pentium Pro

практически закончилось формирование архитектуры, обеспечивающей наивысшую

производительность (в расчете на один такт) при заданной системе команд. В последующих

модификациях Pentium II и Pentium III ядро осталось без изменений.

Одновременно с разработкой Pentium Pro Intel решила подойти к увеличению

производительности с другой стороны, – дополнив систему команд операциями над векторами

(SIMD – Single Instruction – Multiple Data). Первым шагом в этом направлении стал Pentium MMX,

разработанный на основе Pentium, но оснащенный дополнительным набором инструкций

обработки новых 64-разрядных регистров. Каждый из восьми регистров ММХ, в зависимости от

потребности, может рассматриваться как восемь 8-разрядных, четыре 16-разрядных или два 32-

16

разрядных слова. Аббревиатура MMX расшифровывается как MultiMedia eXtension, т.е.

расширение для обработки мультимедийных данных. Действительно, новые команды оказались

очень удобными для обработки звука, спрайтовой графики, шрифтов.

Конкуренты в лице компании AMD вскоре предложили другое расширение набора команд –

3DNow! Оно также предусматривало работу с 64-разрядными регистрами, но теперь их

содержимое могло также трактоваться как пара 32-разрядных чисел с плавающей точкой. Именно

такие данные использовались при работе с трехмерной графикой, что и нашло свое отражение в

названии технологии.

Следующая разработка Intel представляла собой результат “скрещивания” Pentium MMX и

Pentium Pro и называлась Pentium II. Правда, с целью удешевления кэш второго уровня был

вынесен из корпуса в процессорный картридж, а его частота уменьшена вдвое.

Вскоре Intel поняла, что поспешила снять с производства Pentium MMX, – весь low-end рынок

оказался заполненным продукцией конкурентов, в числе которых были IBM, Cyrix, AMD и IDT.

Тогда был придуман новый “маневр”: наряду с “полным” Pentium II на рынок был выброшен его

несколько сокращенный и удешевленный вариант – Celeron. Так назвали процессор, имеющий то

же ядро, что и Pentium II, но без кэш-памяти второго уровня (по сложившейся традиции его

следовало бы назвать Pentium II SX). Однако первый блин вышел комом. Системные платы для

Pentium II (в отличие от системных плат конкурентов, процессоры которых обладали

одноуровневым кэш) не несли на себе кэш-памяти второго уровня, а без нее процессор

демонстрировал очень скромную производительность. Однако вскоре Intel исправилась – переход

на новую технологию позволил поместить кэш-память второго уровня сокращенного объема (128К,

такой объем памяти ставили на 386, для 486-Pentium более характерным объемом является 256К,

а для Pentium II – 512К) на самом кристалле. Так как размещенный на кристалле кэш работал на

полной частоте процессора, оказалось, что в некоторых приложениях Celeron работает даже

быстрее “полного” Pentium II. Однако это продолжалось недолго. Вскоре Pentium II был переведен

на частоту внешней шины 100 МГц, тогда как Celeron так и остался на 66, и разрыв в

производительности был восстановлен.

Долгое время заполнявшая low-end сегмент рынка компания AMD неожиданно для многих вдруг

выпустила процессор, на поверку оказавшийся не только достойным соперником изделию Intel, но

и по многим тестам превосходящим его. Новое изделие также получило собственное имя – Athlon.

Был расширен и набор дополнительных инструкций, названный 3DNow!2. Следующим шагом

стало повторение политики Intel - вскоре за “главным” процессором появился и его вариант,

рассчитанный на нижний сегмент рынка – Duron, также с урезанным кэш.

Intel позволила себе ввести 8 дополнительных 128-разрядных регистров, каждый из которых

мог быть использован как четырехмерный вектор, состоящий из 32-разрядных чисел с плавающей

точкой. Расширение системы команд получило имя SSE. А новый процессор получил название

Pentium III, хотя его ядро ничем не отличалось от ядра Pentium II.

С уменьшением технологических норм стало возможно поместить на кристалле 256 Кбайт кэш-

памяти. Начиная с этого момента, кэш-память всех выпускаемых процессоров работает на полной

частоте процессора, и процессорный картридж уходит в прошлое.

В течение некоторого времени продукция Intel и AMD находилась примерно на одном уровне,

однако в дальнейшем их пути разошлись. Intel начала “гонку за мегагерцами”, выпустив Pentium IV,

который существенно уступал в производительности как Pentium III, так и Athlon на одинаковой с

ним тактовой частоте, зато допускающий значительное повышение частоты при тех же

технологических нормах.

AMD удалось еще больше увеличить количество инструкций, выполняемых за один такт.

Одновременно в кристалл был добавлен набор команд SSE и введена температурная блокировка,

без которой Athlon и Duron нередко горели от перегрева. Так появился Athlon XP. Чтобы хоть как-то

ответить на действия Intel, AMD прибегла к не очень красивому приему – стала маркировать новые

процессоры значением рейтинга, а не тактовой частоты. Правда, рейтинг вычислялся при

сравнении не с чужим, а с собственным процессором: он показывал, какой частотой должен был

бы обладать Athlon, чтобы работать наравне с Athlon XP. Впрочем, результаты тестов

свидетельствуют, что Athlon XP оказывается производительнее Pentium IV, даже если последний

работает на тактовой частоте выше рейтинга первого. Intel, правда, утверждает, что “низкая

производительность Pentium IV связана с отсутствием программ, оптимизированных под него”.

Ядро Pentium около двух третей своей мощности тратит на декодирование инструкций, и только

треть – на выполнение. Также дают о себе знать и другие узкие места традиционной архитектуры

х86, например очень ограниченное количество регистров. Получается, что сначала

оптимизирующий компилятор тратит массу усилий, чтобы уместить все необходимые данные в

мизерном количестве регистров, а затем блок декодирования проделывает обратную работу,

17

распределяя содержимое видимых снаружи логических регистров по многочисленным конвейерам.

Естественно, безболезненно для производительности это не проходит. Поскольку инструкции

выполняются процессором параллельно, то неплохо было бы освободить от работы по

распараллеливанию центральный процессор и переложить эту работу на компилятор. А раз так, то

требуется переходить на новую систему команд, без чего дальнейший рост производительности

оказывается невозможным.

2.6. Особенности архитектуры процессоров Pentium III и Pentium IV

Разработка процессоров Pentium III и Pentium IV определяла не только создание процессоров с

новым уровнем производительности, но имела своей основной целью обеспечить эффективную

поддержку мультимедийных и 3D технологий.

Архитектурные особенности процессоров Pentium III:

1. Потоковые SIMD-расширения. Потоковые SIMD-расширения обрабатывают 70 новых

команд, в том числе инструкции потоковой обработки данных с плавающей точкой,

дополнительные целочисленные SIMD-операции и команды управления кэш-памятью.

От внедрения новой технологии существенно выигрывают такие направления, как

обработка изображений, звуковых и видеопотоков, а также распознавание речи. При

этом можно реализовать более высокое качество изображений на экране, качественные

звук и изображение в MPEG2, возможность одновременного кодирования и

декодирования MPEG2.

2. Технология обработки мультимедиа-данных Intel MMX™. Технология Intel MMX

предусматривает поддержку набора из 57 целочисленных команд и четырех типов

данных общего назначения, легко применимых для оптимизации широкого круга

мультимедийных и коммуникационных приложений. В рамках этой технологии

используется расширение «Одна инструкция над множественными данными» (Single

Instruction, Multiple Data, SIMD); в процессор введены восемь 64-разрядных регистров

технологии MMX.

3. Технология динамического исполнения:

Многоуровневое предсказание ветвлений - предсказывает направление переходов сразу в

нескольких точках ветвления программы, позволяя полностью загрузить процессор

работой.

Анализ потока данных: переупорядочивает очередь выполнения команд, анализируя

зависимости их операндов.

Спекулятивное исполнение - в случае отсутствия в очереди однозначно исполняемых

команд процессор загружается предположительно исполняемыми, полностью используя

суперскалярную структуру процессора.

4. Самотестирование и мониторинг производительности:

Функция самотестирования (Built In Self Test, BIST) обеспечивает обнаружение одиночных

неисправностей - типа остановки микрокоманды и ошибки в логических матрицах, а также

тестирует кэш-память, буферы TLB и целостность микрокода.

Порт тестового доступа и архитектура сканирования окружения, соответствующие

стандарту IEEE 1149.1, позволяют проверять процессоры Pentium III с помощью

стандартного интерфейса.

Встроенный датчик производительности обеспечивает возможность мониторинга

быстродействия и подсчета событий.

Встроенный в матрицу термодиод, измеряющий ее температуру. Системные платы

позволяют использовать его для мониторинга температуры процессора.

5. Внедрена высокопроизводительная архитектура двойной независимой шины (Dual

independent Bus, DIB), разделяющая системную шину и шину кэш-памяти, повышающая

скорость обмена данными, производительность и масштабируемость по мере развития

новых технологий.

18

6. Системная шина поддерживает множественные отложенные транзакции, повышающие

ее доступность. Кроме того, шина обеспечивает совместную работу двух процессоров

без "залипания". Это позволяет создавать недорогие симметричные двухпроцессорные

системы, существенно повышающие производительность многозадачных и

многопотоковых приложений.

7. Неблокируемая объединенная кэш-память второго уровня (L2) объемом 512 Кб

повышает производительность, сокращая среднее время доступа к памяти путем

хранения часто используемых команд и данных. Пропускная способность кэш-памяти

увеличена благодаря использованию отдельной 64-разрядной шины. Скорость работы

кэш-памяти второго уровня растет с увеличением частоты процессора. Кроме того, в

процессор встроена раздельная кэш-память первого уровня для команд и данных,

объемом по 16 Кб. Процессоры поддерживают кэширование до 4 Гб памяти.

8. Процессоры поддерживают функцию распознавания и коррекции ошибок (Error

Correction Code, ECC) на шине кэш-памяти второго уровня для приложений с

повышенными требованиями к целостности данных.

9. Конвейеризованное устройство операций с плавающей точкой (Floating-Point Unit, FPU)

поддерживает как 32-разрядный и 64-разрядный форматы IEEE 754, так и 80-разрядное

представление чисел.

10. Технология запроса адреса памяти и ответа системной шины с проверкой четности и

возможностью повтора повышает надежность обмена данными.

Pentium IV радикально отличается от своих предшественников. Архитектуре этих процессоров

дано имя NetBurst. Рассмотрим важнейшие особенности процессора:

1. Гиперконвейерная архитектура: Pentium IV отличается от предшественников

конвейером, длина которого составляет не менее 20 стадий (конвейер Pentium III

насчитывает 10 стадий). Именно поэтому новый процессор способен работать на

сверхвысоких частотах. В самом деле: если последовательность исполнения команды

разбита на более мелкие этапы, то каждый из них процессор сможет выполнять

быстрее, следовательно, тактовую частоту ЦП можно повысить. К сожалению, длинный

конвейер не лишен недостатков. Основной его враг - инструкции условных переходов.

Процессор, выполняя такую команду, в зависимости от определенного условия должен

либо совершить переход на новый адрес, либо продолжить обработку следующей

инструкции. Все современные процессоры стараются предсказать результат каждого

ветвления до того, как условие перехода будет вычислено. Если прогноз окажется

верным, ЦП будет работать без простоев. Если предсказание ошибочно, процессору

приходится очищать весь конвейер и запускать его заново. Pentium IV ошибается в

предсказании ветвлений на треть реже, чем Pentium III.

2. Кэш трассировки исполнения (Execution trace cache): Pentium IV отличается от х86-

совместимых процессоров уникальной организацией кэш-памяти. Pentium III и Athlon

используют одну половину кэш первого уровня (L1) для хранения инструкций, а другую –

для данных. Все современные ЦП исполняют громоздкие инструкции х86,

предварительно разбив их на простые и удобные для обработки микрооперации.

Декодеры Pentium III и Athlon считывают команды из кэш-памяти первого уровня и делят

их на микрокоманды, которые передаются исполнительному устройству. Такая схема

имеет два серьезных недостатка:

Во-первых, если декодеру попадается сложная инструкция, то исполнительному

устройству приходится простаивать до тех пор, пока она не будет преобразована в

микрооперации;

Во-вторых, каждый раз при повторном исполнении команд (при обработке циклов)

процессору приходится декодировать их заново.

Pentium IV не хранит инструкции в кэш первого уровня. Вместо этого процессор помещает

уже декодированный код в так называемом кэш трассировки исполнения (Execution Trace

Cache).

Иными словами, в новом кэш хранятся не классические инструкции х86, а готовые к

исполнению микрооперации. Такой подход позволяет избежать описанных выше проблем.

19

Во-первых, исполнительные устройства Pentium IV не ждут декодера, а считывают

микрокоманды непосредственно из кэш трассировки исполнения. Во-вторых, если цикл

полностью помещается в новый кэш, процессору не приходится декодировать его

многократно. В Execution Trace Cache можно хранить до 12000 микрокоманд.

Объем кэш первого уровня Pentium IV (данных) составляет всего восемь килобайт. Для

сравнения: L1-кэш Pentium III и Athlon могут хранить до 16 и 64 килобайт данных

соответственно; объем принесен в жертву скорости - на ожидание данных из кэш первого

уровня Pentium IV тратит всего два такта, а его конкуренты - минимум три.

Кэш второго уровня соединен с ядром широкой 256-битной шиной данных (Intel называет

эту конфигурацию Advanced Transfer Cache).

3. Механизм ускоренного выполнения (rapid execution engine): Все современные

процессоры оснащены не одним, а несколькими АЛУ (арифметико-логическими

устройствами, то есть блоками, выполняющими арифметические и логические операции

над целочисленными данными). Инструкции х86 плохо поддаются распараллеливанию;

очень часто процессор не может обработать команду до тех пор, пока не вычислит

результат предшествующей ей инструкции. Такие пары команд называются

зависимыми. Поскольку обрабатывать их параллельно нельзя, процессору приходится

вычислять их по очереди.

Чтобы максимально сократить время исполнения зависимых инструкций, Pentium IV

оснащен двумя АЛУ, работающими на удвоенной частоте процессора. Каждое из них

может исполнить за такт две простых операции (сложение, вычитание и логические).

На удвоенной частоте обрабатываются не все арифметические команды, а лишь

простейшие из них. Сложные операции (например, умножение) Pentium IV выполняет

на своей номинальной частоте.

4. SSE2: Набор SIMD-инструкций SSE, появившийся в процессорах Pentium III, не только

включен в Pentium IV, но и существенно расширен. К имевшимся 70 командам

добавлено еще 144. SIMD-инструкции (Single Instruction Multiple Data - одна инструкция

над многими данными) производят арифметические операции над несколькими (более

чем двумя) операндами. Прежние команды SSE позволяли обработать одновременно

четыре пары вещественных чисел одинарной точности (восемь 32-битных чисел с

плавающей запятой). Другие типы данных SSE не обрабатывает. Команды,

появившиеся в SSE2, могут работать с двумя парами вещественных чисел двойной

точности (четырьмя 64-битными числами с плавающей запятой) и целочисленными

операндами длиной от одного до 16 байт. Добавлены также новые команды,

управляющие кэшированием данных.

Самым важным нововведением в SSE2 следует признать поддержку SIMD-операций

над вещественными числами двойной точности. Напомним, что SSE и 3Dnow!

работают лишь с операндами одинарной точности, недостаточной для многих

инженерных приложений. AMD едва ли сможет добавить в свой набор команд

операции над вещественными числами двойной точности. Дело в том, что инструкции

3DNow! хранят операнды в 80-разрядных регистрах математического сопроцессора, и

втиснуть в такой регистр два 64-битных числа в принципе невозможно.

5. Системная шина: Вместе с оригинальным ядром Pentium IV получил обновленную

системную шину (FSB). От FSB процессоров Pentium III она отличается возможностью

передавать данные четыре раза за такт (Intel называет этот режим "Quad Pumped").

Таким образом, даже работая на скромной частоте 100 мегагерц, эта 64-разрядная

шина может передавать информацию со скоростью до 3.2 Гбайт/с. Впрочем, даже

самая быстрая шина будет простаивать, если память не сможет поставлять данные с

адекватной скоростью.

Pentium IV подобный дисбаланс не грозит. Материнские платы для этого процессора

оснащаются двухканальным контроллером памяти. Пропускная способность каждого

канала может достигать 1.6 Гбайт/с; таким образом, суммарная полоса пропускания

RAM достигает внушительной цифры 3.2 Гбайт/с.

20