Орлов Д.С. Химия почв

Подождите немного. Документ загружается.

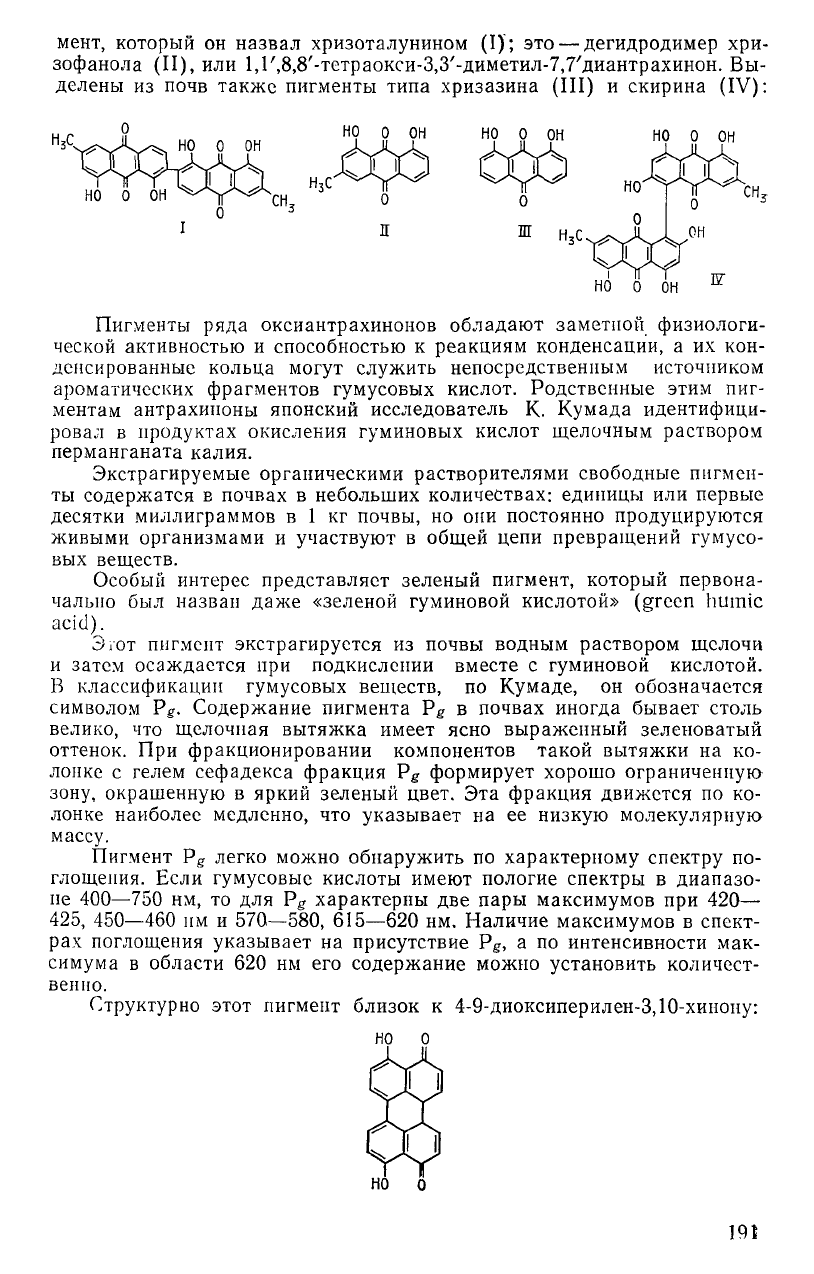

мент, который он назвал хризоталунином (I); это

—

дегидродимер хри-

зофанола (II), или 1,1',8,8'-тетраокси-3,3'-диметил-7,7'диантрахинон. Вы-

делены из почв также пигменты типа хризазина (III) и скирина (IV):

но

о он ^

Пигменты ряда оксиантрахинонов обладают заметной физиологи-

ческой активностью и способностью к реакциям конденсации, а их кон-

денсированные кольца могут служить непосредственным источником

ароматических фрагментов гумусовых кислот. Родственные этим пиг-

ментам антрахиноны японский исследователь К. Кумада идентифици-

ровал в продуктах окисления гуминовых кислот щелочным раствором

перманганата калия.

Экстрагируемые органическими растворителями свободные пигмен-

ты содержатся в почвах в небольших количествах: единицы или первые

десятки миллиграммов в 1 кг почвы, но они постоянно продуцируются

живыми организмами и участвуют в общей цепи превращений гумусо-

вых веществ.

Особый интерес представляет зеленый пигмент, который первона-

чально был назван даже «зеленой гуминовой кислотой» (green humic

acid).

Этт пигмент экстрагируется из почвы водным раствором щелочи

и затем осаждается при подкислении вместе с гуминовой кислотой.

В классификации гумусовых веществ, по Кумаде, он обозначается

символом Р

г

. Содержание пигмента P

g

в почвах иногда бывает столь

велико, что щелочная вытяжка имеет ясно выраженный зеленоватый

оттенок. При фракционировании компонентов такой вытяжки на ко-

лонке с гелем сефадекса фракция P

g

формирует хорошо ограниченную

зону, окрашенную в яркий зеленый цвет. Эта фракция движется по ко-

лонке наиболее медленно, что указывает на ее низкую молекулярную

массу.

Пигмент P

g

легко можно обнаружить по характерному спектру по-

глощения. Если гумусовые кислоты имеют пологие спектры в диапазо-

не 400—750 нм, то для Р

д

характерны две пары максимумов при 420—

425,

450—460 нм и 570—580, 615—620 нм. Наличие максимумов в спект-

рах поглощения указывает на присутствие Pg, а по интенсивности мак-

симума в области 620 нм его содержание можно установить количест-

венно.

Структурно этот пигмент близок к 4-9-диоксиперилен-3,10-хинону:

но о

но

о

191

Зеленый пигмент продуцируется микроскопическими грибами, в

частности Сепососсит graniforme, и встречается в почвах различных

природных зон; количество его может достигать 10% от содержания

гуминовой кислоты и даже больше. Фракция Р

г

обычно приурочена к

почвам, испытывающим хотя бы временное повышенное увлажнение;

она характерна для дерново-подзолистых и бурых лесных почв, ряда

пойменных почв; накопление P

g

усиливается при развитии временных

•процессов оглеения. В лугово-степной и степной зонах фракцию P

g

также можно встретить в почвах, испытывающих несколько повышенное

увлажнение, например в лугово-черноземных.

Среди других пигментов растительного происхождения определен-

ное значение имеют порфирины, в частности производные хлорофилла

и продукты его деструкции. В основе строения хлорофилла лежит аро-

матическая гетероциклическая система

—

порфин:

Производные порфина с углеродными заместителями в пиррольных

О

•циклах ^г называются порфиринами.

н

В различных почвах найдены хлорофилл а, хлорофилл Ь, феофити-

ны а и b и другие продукты распада хлорофилла. Обнаружены также

хлорофиллоподобные пигменты, которые пока не удалось отнести к

известным в биохимии растений соединениям. Найдены в почвах каро-

тин и ксантофилл — красящие желтые вещества растительных тканей.

По химической классификации хлорофиллы и каротиноиды относятся

к разным группам, но они сопутствуют друг другу и совместно встре-

чаются в почвах. В основе каротиноидов лежат остатки изопрена

СНз

!

'СН

2

= СН—С = СН

2

, образующие сплошную цепь сопряженных

двойных связей; это обусловливает достаточно интенсивную окраску

каротиноидов:

H

V

C

"

3

^ ?, СН

3

СНз

H

V

H3

н

2

с/

ч

с-сн=сн-с=сн-сн=сн-с=сн-сн=сн-сн=с-сн=сн-сн=с-сн=сн-нс

/ х

сн„

I

II II

2

н

2

с

/-СНз

/С /С

н

2

^

ос-каротин

, Н

3

С С

Пигменты типа хлорофилла и каротиноидов постоянно поступают

в почву с растительным опадом и обогащают органическое вещество

гетероциклическими формами соединений азота и углеводородными це-

почками с развитой цепью сопряженных углерод — углеродных двой-

ных связей. Эти структурные фрагменты существенны для процесса

гумификации. Кроме того, пигменты и их производные или продукты

частичной деструкции обладают физиологической активностью и спо-

•собны к реакциям комплексообразования. Это позволяет предполагать

их активную роль в почвообразовании, хотя конкретные механизмы

192

взаимодействия и трансформации пигментов изучены крайне недоста-

точно.

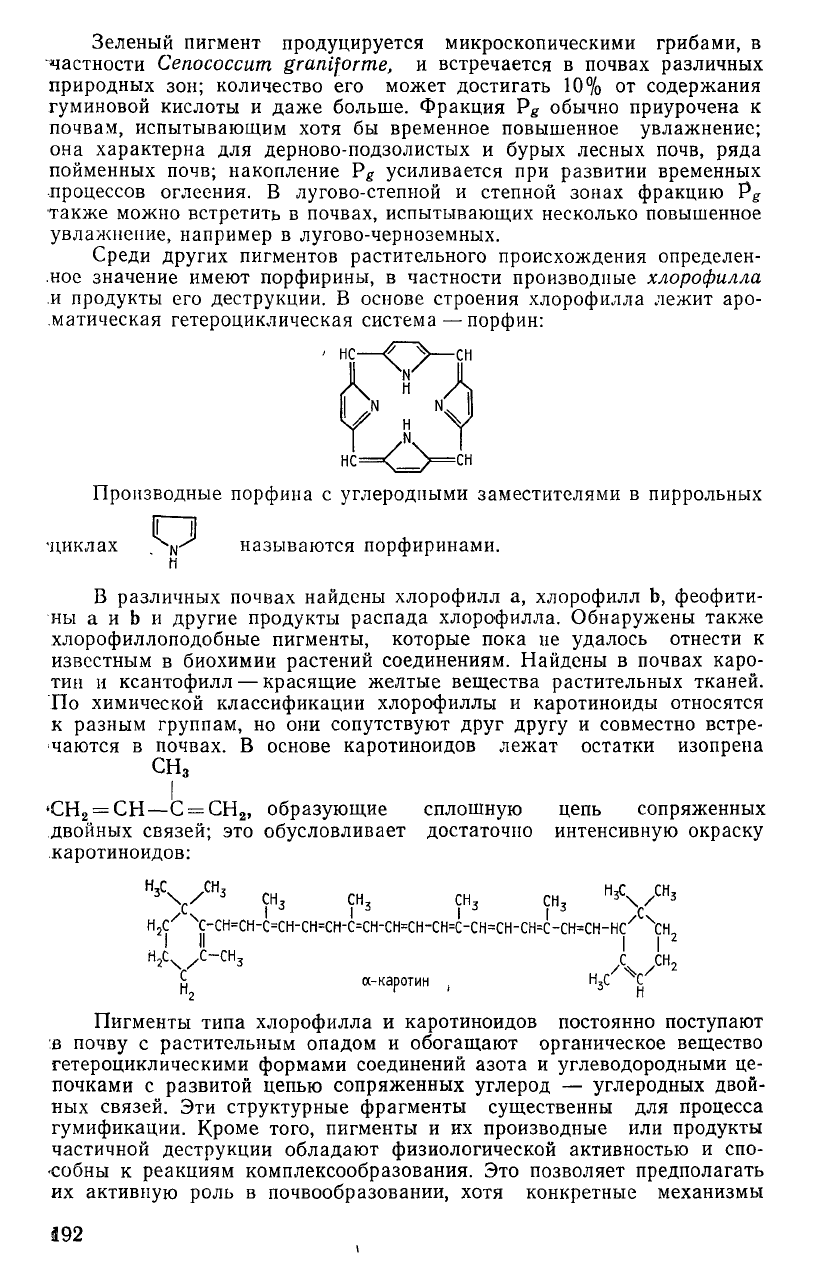

Хлорофилл и его производные могут быть использованы для диа-

гностики и оценки интенсивности почвенных биохимических процессов.

Содержание хлорофилла (или его производных) в почвах легко устано-

вить спектрофотометрическим мето-

дом. Качественно присутствие хлоро-

филла в спиртобснзольных экстрактах

из почв устанавливают по максиму-

мам при 660—670 нм в спектрах по-

глощения (рис. 36). Обычно липидная

фракция органического вещества почв,

извлекаемая спиртобензольной сме-

сью,

характеризуется сравнительно

пологим спектром поглощения без

максимумов; спектр липидов в види-

мой облгсти напоминает спектры гу-

мусовых кислот. В присутствии хло-

рофилла появляется четко очерчен-

ный максимум при 660—670 нм и се-

рия других полос поглощения мень-

шей интенсивности. Пигмент P

g

имеет

максимум поглощения при 620 нм и

легко отличим от хлорофилла. Измерив оптическую плотность спирто-

бензольного экстракта при 666 нм, можно найти концентрацию хлоро-

филла по формуле:

С

Х

л=13,26£

666

мкг/мл,

где 13,26

—

коэффициент пропорциональности, а

£ббб

—

приращение

оптической плотности при 666 нм исследуемого экстракта по сравнению

с фоновой кривой (или высота максимума, см. рис. 36).

В почве присутствуют различные хлорофиллоподобные вещества,

и большинство из них имеют максимум поглощения при 666—670 нм.

Поэтому приведенный выше расчет дает суммарную концентрацию хло-

рофиллоподобных веществ, в состав которых входит порфириновое

кольцо.

Рис.

36. Спектры липидной фрак-

ции почв (/) и раствора хлоро-

филла (2)

СН=СН„

«

20

н

39

оос

нс

хлорофилл

А

феофитин

А

феофорбид

А

Рис.

37. Стадии трансформации хлорофилла в почве

Содержание в почвах хлорофиллоподобных веществ, найденных

этим методом, колеблется в очень широких пределах: от сотых долей

7 Д. С. Орлов

193

до единиц миллиграммов на 1 кг почвы. Минимум содержания обычна-

приурочен к почвам с высокой биологической активностью, где интен-

сивно осуществляется трансформация поступивших в почву органиче-

ских остатков.

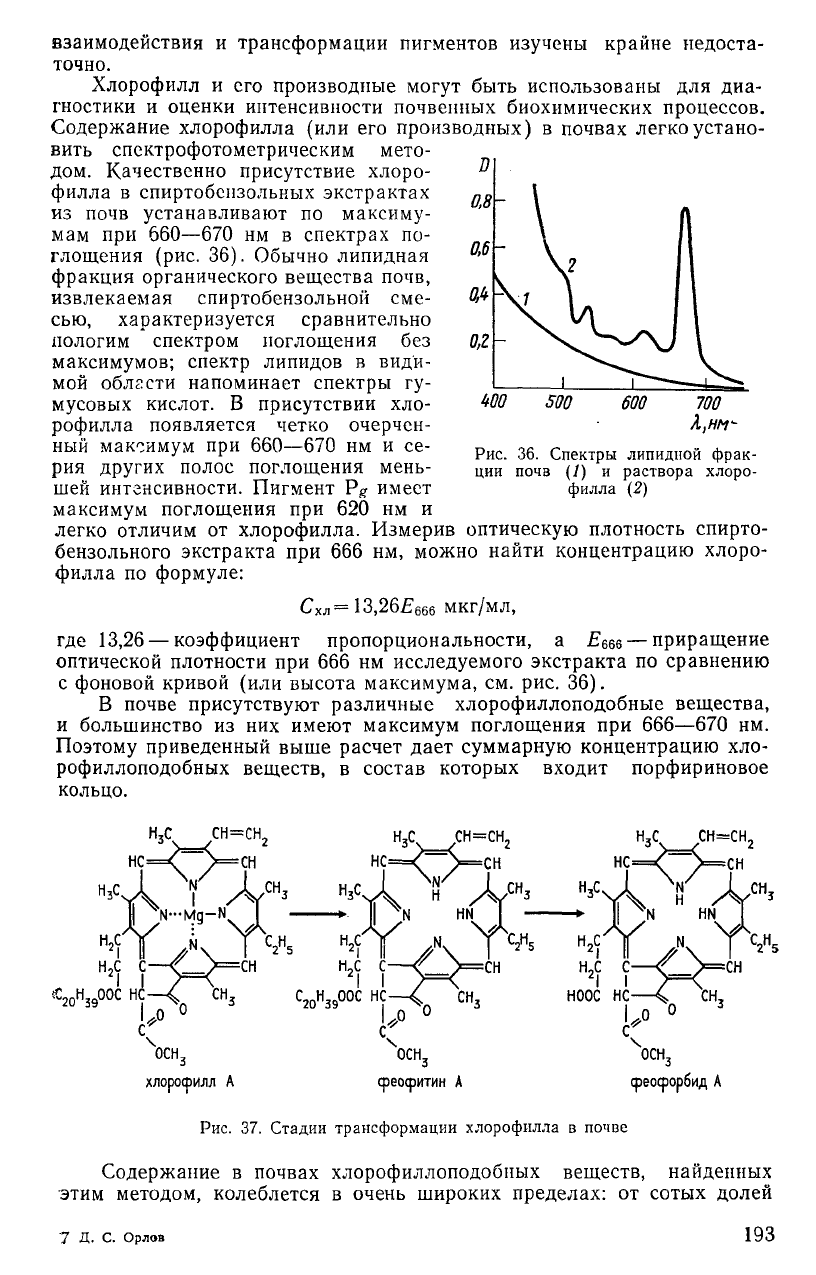

В почве под действием микроорганизмов хлорофилл быстро транс-

формируется. Сначала он теряет магний, образуя феофитин А, а затем

отщепляется фитольная боковая цепь с формированием феофорбида А

(рис.

37). После этого осуществляется более глубокий распад при воз-

можном включении пирролов в состав гумусовых веществ. При ослаб-

ленной или подавленной биологической активности хлорофилл сохра-

няется долгое время и накапливается в больших размерах. Так,.

О. Н. Бирюкова в глинистых отложениях плиоценового возраста

(25 млн. лет) нашла до 200 мг/кг хлорофиллоподобных веществ, столь-

длительная сохранность которых объясняется высокой степенью изоли-

рованности изученных отложений от биологически активной среды.

В лесных подстилках количество хлорофилла повышено и может-

достигать 50—150 мг/кг.

Липиды. В группу липидов включают все вещества, извлекаемые-

нз почвы органическими растворителями. Таким образом, это аналити-

ческая группа веществ, объединяемых по характеру растворимости, а?

не по общему типу строения. Главными компонентами этой группы

являются воска и смолы, поэтому в литературе часто употребляют тер-

мин «воскосмолы» для обозначения веществ, входящих в состав спир-

тобензольного экстракта из почв. Органические растворители извлека-

ют также из почв углеводороды, в том числе полициклические, стерои-

ды,

глицериды, фосфолипиды, различные органические кислоты, вклю-

чая феноксикислоты, а также обсужденные выше пигменты и соедине-

ния других классов.

Воска образованы сложными эфирами высших жирных кислот и-

высокомолекулярных одноатомных (иногда двухатомных) спиртов.

Кроме того, в составе восков всегда присутствуют свободные спирты и

кислоты, а также углеводороды и различные примеси. Входящие в со-

став восков кислоты и спирты обычно представлены насыщенными

соединениями с неразветвленной углеродной цепочкой и числом углерод-

ных атомов от 12 до 34. В наибольших количествах присутствуют кис-

лоты с числом углеродных атомов от Cie до С

2

6, причем преобладают

кислоты с четным числом углеродных атомов; в их числе главным об-

разом пальмитиновая C

15

H

3

iCOOH, стеариновая

—

С17Н35СООН, арахи-

новая — С19Н39СООН, бегеновая

>.—

С21Н43СООН, лигноцериновая

—

С23Н47СООН, церотиновая — С25Н51СООН. Обнаружены в почвах и не-

предельные жирные кислоты, например олеиновая

—

СНз (СН

2

)

7

СН = CH (СН

2

)

7

СООН.

Аналогичный характер имеют и высшие спирты, например цетило-

вый спирт СНз(СН2)нСН

2

ОН. В торфяных восках были найдены спир-

ты с длиной углеродной цепи С

20

, С

22

, С

2

4, С

2

5, С

2

6, С

2

8, Сзо. Такой со-

став восков указывает на их родство с восками растительных и живот-

ных остатков, в которых преимущественно содержатся воска, образо-

ванные насыщенными неразветвленными кислотами и спиртами с чет-

ным числом атомов углерода в молекуле.

В составе липидов встречаются вещества, стимулирующие рост

растений, а также ингибиторы и токсины, как, например, диоксистеа-

риновая кислота СНз^НгЬСНОНСНОЩСНгЬСООН и масляная кис-

лота СН

3

(СН

2

)

2

СООН.

Доля липидов в составе органического вещества минеральных го-

ризонтов почв колеблется от 2—4 до 10—12% от Собщ. В органогенных:

194

горизонтах Ао и торфах липиды накапливаются в значительно больших

размерах — до 15—20%. Высокое содержание восков в торфах позво-

ляет их использовать в целях промышленного получения воска.

Накопление липидов в гумусных горизонтах зонального ряда почв

обычно находится в обратной зависимости от степени гумификации и

содержания гуминовых кислот. В серых лесных, черноземных, каш-

тановых почвах с высокой степенью гумификации органического веще-

ства доля липидов минимальна — 2—4%. В тундровых, подзолистых

и полупустынных почвах она повышается в 2—3 раза.

Углеводы. Общее содержание углеводных компонентов в почвах

колеблется от 5—7 до 25—30% от С

0

б

Щ

, но их преобладающая часть

находится в связанной форме, входя в состав гумусовых кислот и не-

растворимого остатка («гумина»). По расчетам Л. К- Садовниковой,

-с растительными остатками в почвы ежегодно поступает от 2 до 14 т/га

углеводов, значительная часть которых минерализуется или участвует,

как структурные фрагменты, в формировании вновь образованных гу-

мусовых кислот.

Содержание и состав углеводов в почвах обычно определяют после

кислотного гидролиза почв или их фракций. В гидролизатах в наи-

больших количествах обнаруживаются гексозы, пентозы, аминосахара,

уроновые кислоты.

Свободные углеводы (не связанные с гумусовыми кислотами) ак-

тивно участвуют в почвенно-химических реакциях. Они образуют ком-

плексные соединения с ионами металлов, вступают в химическое или

адсорбционное взаимодействие с глинистыми минералами, способствуя

созданию почвенной структуры. При минерализации аминосахаров

высвобождается необходимый растениям азот. Углеводы — один из

важнейших источников углерода и энергии для почвенных микроорга-

низмов. Кроме того, некоторые сахара стимулируют развитие корне-

вых систем.

В почвах встречаются представители всех классов углеводов: мо-

носахариды, олигосахариды и полисахариды. Свободные моносахариды

обнаруживаются в почвенном растворе в микроколичествах и быстро

утилизируются микроорганизмами. Медленнее трансформируются оли-

госахариды (от греч. oligos — малый), состоящие из 2—10 моносаха-

ридных остатков. К олигосахаридам относятся сахароза, целлобиоза,

.лактоза и др.

Наиболее устойчивы в почвах полисахариды (более 8 мономерных

• единиц), образующие при разложении олиго- и моносахариды. К числу

главнейших полисахаридов относится целлюлоза, крахмал, хитин —

•

азотсодержащее вещество и ряд других.

Целлюлоза была выделена из почвы раствором основной соли ме-

ди в водном аммиаке. Образующиеся в таком растворе медно-аммиач-

ные ионы [Cu(NH

3

)

m

]

2+

в присутствии избытка ОН- активно взаимо-

действуют с гидроксильными группами целлюлозы, ослабляя межмо-

лекулярные связи в целлюлозе, что и приводит к ее переходу в раствор.

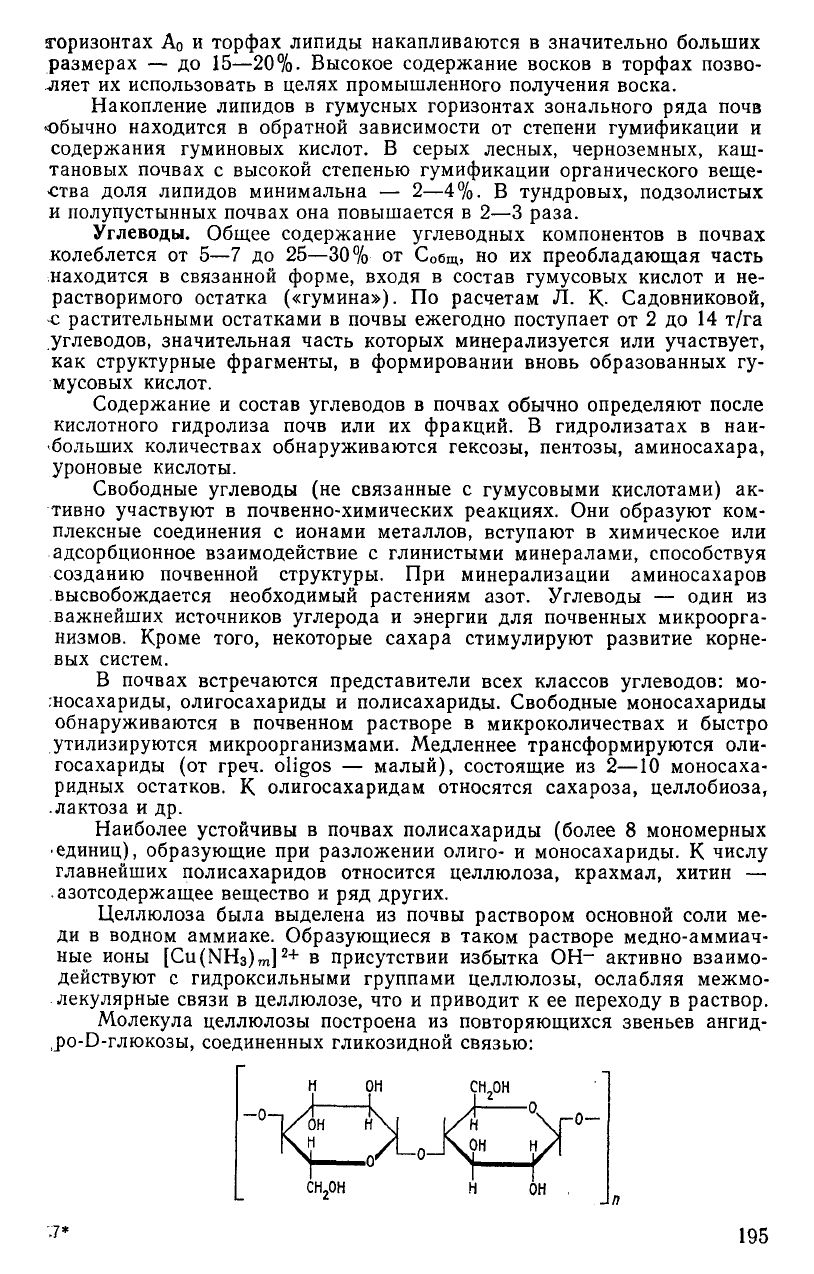

Молекула целлюлозы построена из повторяющихся звеньев ангид-

,ро-0-глюкозы, соединенных гликозидной связью:

I—о—1

сн.он

1

1

\Г»

к™

и

"\

•г

он

-0-

J/7

'.7*

195

Целлюлоза построена из повторяющихся одинаковых звеньев; мно-

гие другие полисахариды при гидролизе дают смесь моносахаридов.

Сложными полисахаридами являются гемицеллюлозы, образующие при

деструкции глюкозу, маннозу, галактозу и др. Гемицеллюлозы отли-

чаются от целлюлозы более легкой растворимостью в щелочных рас-

творах; они легче гидролизуются разбавленными кислотами.

Парадоксальным на первый взгляд представляется высокое содер-

жание углеводов в почвах, поскольку они сравнительно легко и быстро

разлагаются микроорганизмами. Интересные данные по скорости раз-

ложения полисахаридов в почве приводит М. Чешир. Используя метод.

Форсита, он выделил из почвы препарат полисахаридов, а затем по-

ставил опыты по компостированию почв, к которым были добавлены

разные количества предварительно полученного полисахарида. В ходе

компостирования оказалось, что в почвах, к которым не добавляли

препарат полисахарида, содержание углеводов изменялось медленно

и в небольших размерах. В то же время добавленный к почве поли-

сахарид разлагался быстро и практически полностью (за 8—16 недель).

Это показывает, что устойчивость почвенных полисахаридов объясня-

ется их прочным взаимодействием с гумусовыми кислотами или ми-

неральными компонентами почв.

Азотсодержащие соединения. Важнейшими неспецифическими азот-

содержащими веществами, которые обнаруживаются в почвах в сво-

бодном состоянии, являются белки, полипептиды, аминокислоты, ами-

носахара, нуклеиновые кислоты и их производные, хлорофилл, амины

и некоторые другие вещества. Термин «свободное состояние» несколько

условен, так же как и в отношении углеводов и других соединений.

Он означает только, что то или иное соединение не входит в состав

специфических гумусовых веществ. Большая часть таких «свободных»

форм адсорбирована на поверхности глинистых минералов или обра-

зует нерастворимые соединения с минеральными компонентами. Ино-

гда свободными называют те вещества, которые переходят в водную»

вытяжку (водорастворимые вещества) или обнаруживаются непосред-

ственно в почвенном растворе. Количество водорастворимых азотсодер-

жащих органических веществ невелико.

Белки сложены полипептидными цепями, состоящими из остатков

а-аминокислот. Простые белки — протеины — содержат только ами-

нокислоты. Сложные белки — протеиды — содержат протеины и про-

стетическую группу, в роли которой выступают углеводы, липиды, ну-

клеиновые кислоты и др.

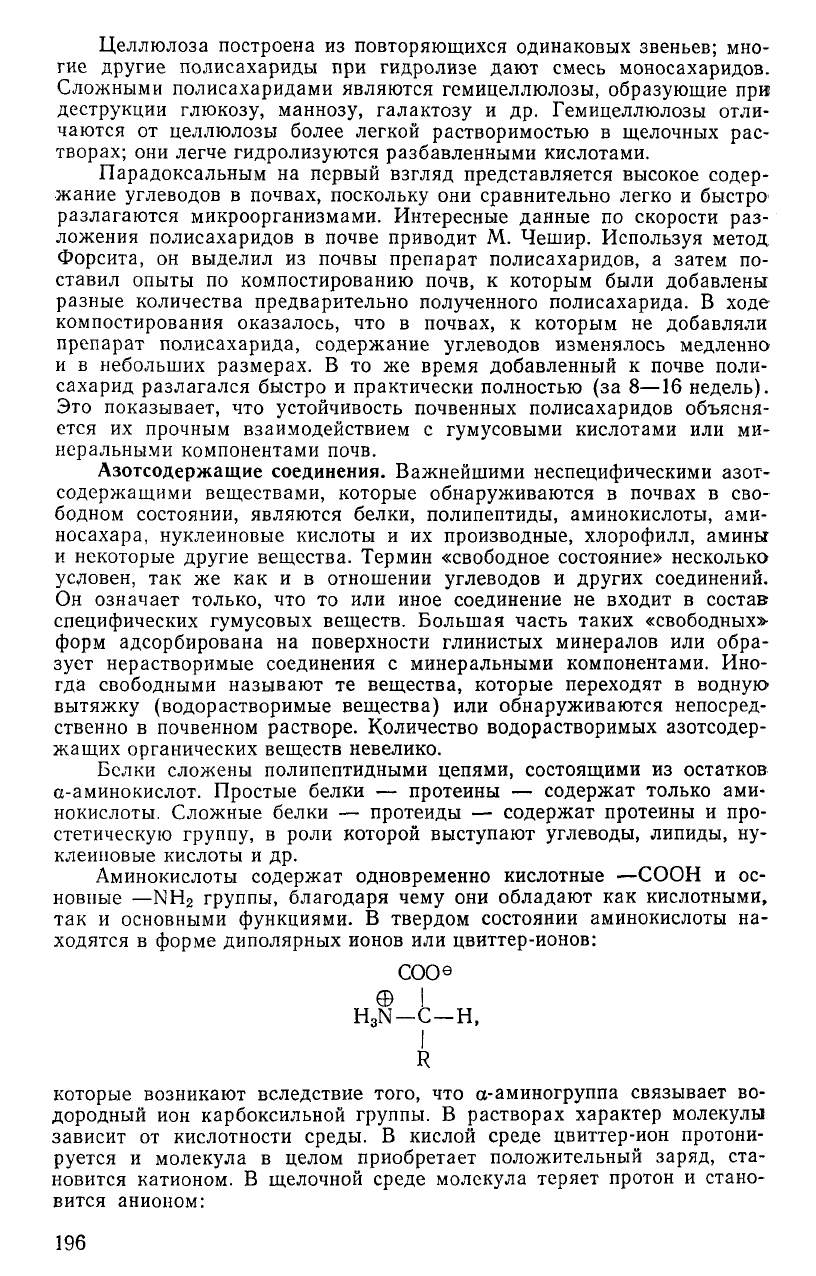

Аминокислоты содержат одновременно кислотные —СООН и ос-

новные —NH

2

группы, благодаря чему они обладают как кислотными,

так и основными функциями. В твердом состоянии аминокислоты на-

ходятся в форме диполярных ионов или цвиттер-ионов:

СОО

е

© I

H

3

N—С—Н,

которые возникают вследствие того, что а-аминогруппа связывает во-

дородный ион карбоксильной группы. В растворах характер молекулы

зависит от кислотности среды. В кислой среде цвиттер-ион протони-

руется и молекула в целом приобретает положительный заряд, ста-

новится катионом. В щелочной среде молекула теряет протон и стано-

вится анионом:

196

СООН СОО

е

COO©

ф I он- ф I он- |

H

3

N—С—Н ^H

3

N—С— Н ^H

2

N—С— Н.

I н+ | и+ |

R R R

кислая среда ^ щелочная среда

При электрофорезе аминокислоты, в зависимости от их заряда,

движутся к катоду или аноду. При некотором значении рН молекулы

несут равные по величине отрицательные и положительные заряды.

Такая молекула неподвижна в электрическом поле, а величина рН,

при которой частица несет равные по величине отрицательные и поло-

жительные заряды, называется изоэлектрической точкой. Газоэлектри-

ческие точки аминокислот, как правило, отличаются от рН 7 и неоди-

наковы. Это вызвано тем, что кислотность кислой группы цвиттер-

иона — МНз

+

не равна по величине основности основной группы —

СОО~,

причем эти свойства определяются строением молекулы.

Изоэлектрические точки являются важной характеристикой и дру-

гих составных частиц почв, в частности гумусовых кислот, тонкодис-

персных минералов. Одновременное присутствие положительных и от-

рицательных зарядов — характерное свойство твердых фаз почвы. Этим,

в частности, объясняется способность почв, особенно торфянистых,

сорбировать такие анионы, как

С1~

и NO3

-

.

В литературе раньше встречался термин «почвенный белок», под

которым понимали азотсодержащие органические соединения, близкие

по количеству азота и составу аминокислот к белкам. В указанном

смысле этот термин употреблять не следует, поскольку такого состава

азотсодержащие продукты могут быть получены при гидролизе гуми-

новых кислот. Правильнее говорить о возможном присутствии в почвах

свободных или связанных (адсорбированных) белков, принадлежащих

группе неспецифических соединений.

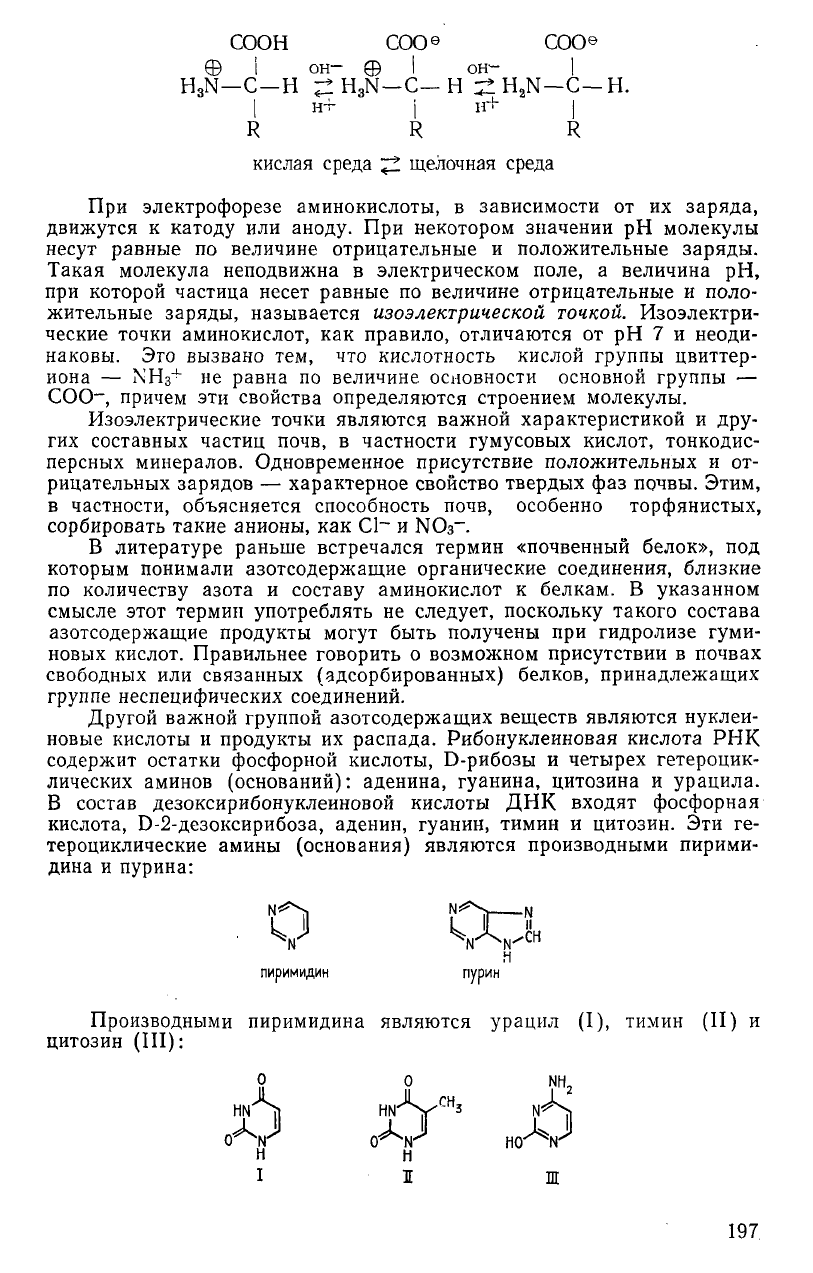

Другой важной группой азотсодержащих веществ являются нуклеи-

новые кислоты и продукты их распада. Рибонуклеиновая кислота РНК

содержит остатки фосфорной кислоты, D-рибозы и четырех гетероцик-

лических аминов (оснований): аденина, гуанина, цитозина и урацила.

В состав дезоксирибонуклеиновой кислоты ДНК входят фосфорная

кислота, D-2-дезоксирибоза, аденин, гуанин, тимин и цитозин. Эти ге-

тероциклические амины (основания) являются производными пирими-

дина и пурина:

У i) У I)

N

м

пиримидин пури

Производными пиримидина являются урацил (I), тимин (II) и

цитозин (III):

О NH.

o<V o*V HOV

1

H H

I I Ш

197

К производным пурина относятся аденин (IV) и гуанин (V):

NH

2

НО

N=*S

N

N

^4 N

H

2

н

Ж

Y

Нуклеиновые кислоты найдены в почвах. По данным X. Кортеца

и М. Шнитцера, около 8% всего почвенного азота представлено пури-

новыми и пиримидиновыми основаниями, а в фульвокислотах на их

долю может приходиться до 19% N. Однако, по другим данным, доля

оснований не превышает

1 %•

от общего содержания азота. Различная

оценка вклада пуриновых и пиримидиновых оснований в формирова-

ние запасов азотсодержащих соединений почв вызвана как природным

варьированием свойств почв, так и методическими трудностями опре-

деления малых количеств оснований в сложной смеси гумусовых ве-

ществ. Тем не менее пуриновые и пиримидиновые основания представ-

ляют особый интерес для химии гумуса, поскольку они постоянно по-

ступают в почву с бактериальными и растительными остатками и мо-

гут служить прямым источником гетероциклических соединений азота

при формировании специфических гумусовых кислот.

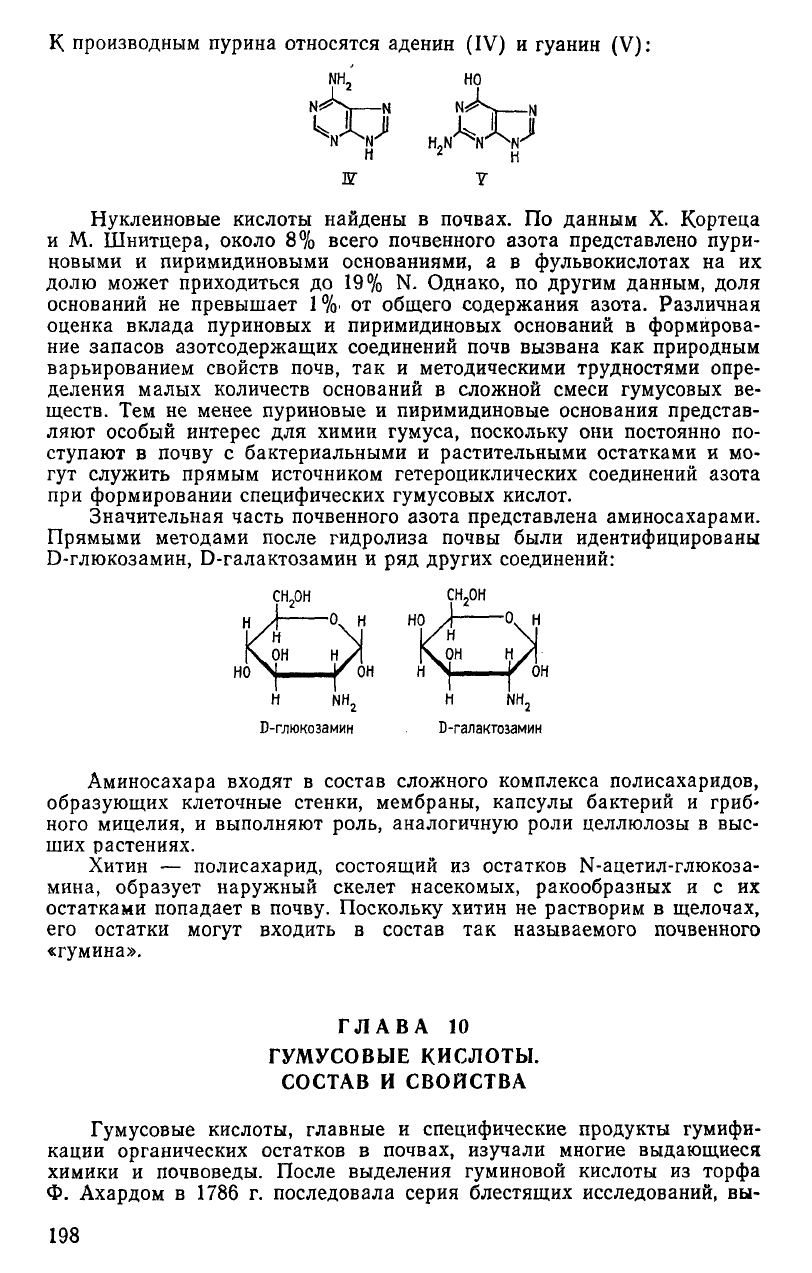

Значительная часть почвенного азота представлена аминосахарами.

Прямыми методами после гидролиза почвы были идентифицированы

D-глюкозамин, D-галактозамин и ряд других соединений:

н

D-галактозамин

Аминосахара входят в состав сложного комплекса полисахаридов,

образующих клеточные стенки, мембраны, капсулы бактерий и гриб-

ного мицелия, и выполняют роль, аналогичную роли целлюлозы в выс-

ших растениях.

Хитин — полисахарид, состоящий из остатков N-ацетил-глюкоза-

мина, образует наружный скелет насекомых, ракообразных и с их

остатками попадает в почву. Поскольку хитин не растворим в щелочах,

его остатки могут входить в состав так называемого почвенного

«гумина».

ГЛАВА 10

ГУМУСОВЫЕ КИСЛОТЫ.

СОСТАВ И СВОЙСТВА

Гумусовые кислоты, главные и специфические продукты гумифи-

кации органических остатков в почвах, изучали многие выдающиеся

химики и почвоведы. После выделения гуминовой кислоты из торфа

Ф. Ахардом в 1786 г. последовала серия блестящих исследований, вы-

198

полненных в первой половине XIX в. К. Шпренгелем, Я. Берцелиусом,

Р.

Германом, А. Тэером; затем во второй половине XIX в. публикуются

классические работы Я. Ван-Беммелена, П. А. Костычева. В первой

четверти XX в. тонкие экспериментальные работы выполняют

А. А. Шмук, О. Шрейнер, Е. Шори, С. Оден, А. Г. Дояренко и многие

другие исследователи. В 30—40-е гг. формируются уже несколько школ

исследователей гумусовых кислот. Школа советских исследователей

была создана академиком И. В. Тюриным; большой вклад в изучение

гумусовых кислот внесли М. М. Кононова, С. С. Драгунов, В. В. Гем-

мерлинг, В. И. Касаточкин, Л. Н. Александрова, В. В. Пономарева.

В Западной Европе немалое влияние на развитие исследований ока-

зали Е. Вельте, У. Шпрингер, Г. Бейтельшпахер, В. Фляйг; на амери-

канском континенте — С. Ваксман, Ф. Стевенсон, Дж. Бремнер,

М. Шнитцер; в Японии — К. Кумада, К. Киюма, Т. Хаяси, Т. Нагаи.

Обширные исследования, особенно в последние три десятилетия, про-

ведены также учеными стран СЭВ, Франции, Италии, Испании,

Австралии.

Одна из главных задач, которая решалась в этих исследованиях —

изучение химического строения гумусовых кислот. С этой целью были

использованы наиболее совершенные инструментальные методы анализа

и накоплены сведения о всех важнейших свойствах гумусовых кислот.

Элементный состав гумусовых кислот

Элементный состав используется не только в качестве важнейшей

характеристики гумусовых кислот как особого класса органических сое-

динений, но и в связи с генетическими почвенными исследованиями.

Посредством определения элементного состава дается оценка особен-

ностей органического вещества типов, подтипов, разновидностей почв

(включая культурные варианты) и отдельных генетических горизонтов.

Исходным и априорным основанием для такого рода оценок служит

соответствие состава гумусовых кислот условиям почвообразования,

предположение о непрерывном изменении элементного состава в ходе

почвообразования.

Сведения об элементном составе гумусовых кислот используются

в современной литературе для суждения о степени их конденсироваи-

ности, «зрелости», в качестве показателя направления процесса гуми-

фикации, для вычисления простейших формул гумусовых кислот и т. п.

Гуминовые кислоты (ГК) содержат (мае. %) 46—62% С, 3—6% N,

3—5%

Н и 32—38% О. Это среднестатистические пределы, а в инди-

видуальных препаратах возможны некоторые отклонения. Для фульво-

кислот (ФК) характерно более низкое содержание углерода — 36—

44%,

в их составе 3—4,5% N, 3—5% Ни 45—50% О, т. е. они отличаются

От ГК пониженным содержанием углерода и повышенным — кислорода.

Кроме этих четырех элементов ГК и ФК практически всегда со-

держат серу, фосфор и катионы различных металлов. Содержание серы

составляет десятые доли процента, иногда до

1,0—1,2%,

фосфора —

сотые и десятые доли процента. Серу можно считать обязательным

конституционным элементом; она присутствует, в частности, в составе

аминокислот

у

СООН

метионина СН

3

—S—СН

2

—СН

2

—С—Н

N

NH

2

199

соон

и цистина

S—СН

2

—С—Н

X

NH

2

.соон '

S—СН

а

—С—Н

4

NH

2

Кроме того, сера входит в состав ГК и в виде адсорбционных

комплексов (сульфатная сера).

Фосфор представлен остатками нуклеопротеидов, инозитолфосфа-

тов,

фосфолипидов, хемосорбированных фосфатов.

Катионы металлов не являются конституционными компонентами

ГК и ФК, а их присутствие говорит об образовании простых или ком-

плексных солей гумусовых кислот.

На основании высокого содержания углерода В. И. Касаточкин

отнес ГК к классу карбонизованных соединений. Однако многие ком-

поненты растительных остатков содержат не меньше, а зачастую и

больше углерода, чем ГК. Так, в лигнине содержится 65% С, в липи-

дах — около 72%. В то же время углеводы сравнительно бедны угле-

родом и обогащены кислородом; в глюкозе содержится 40% С. Таким

образом, по элементному составу ГК занимают промежуточное поло-

жение между лигнином и углеводами, а фульвокислоты близки к угле-

водам и протеинам.

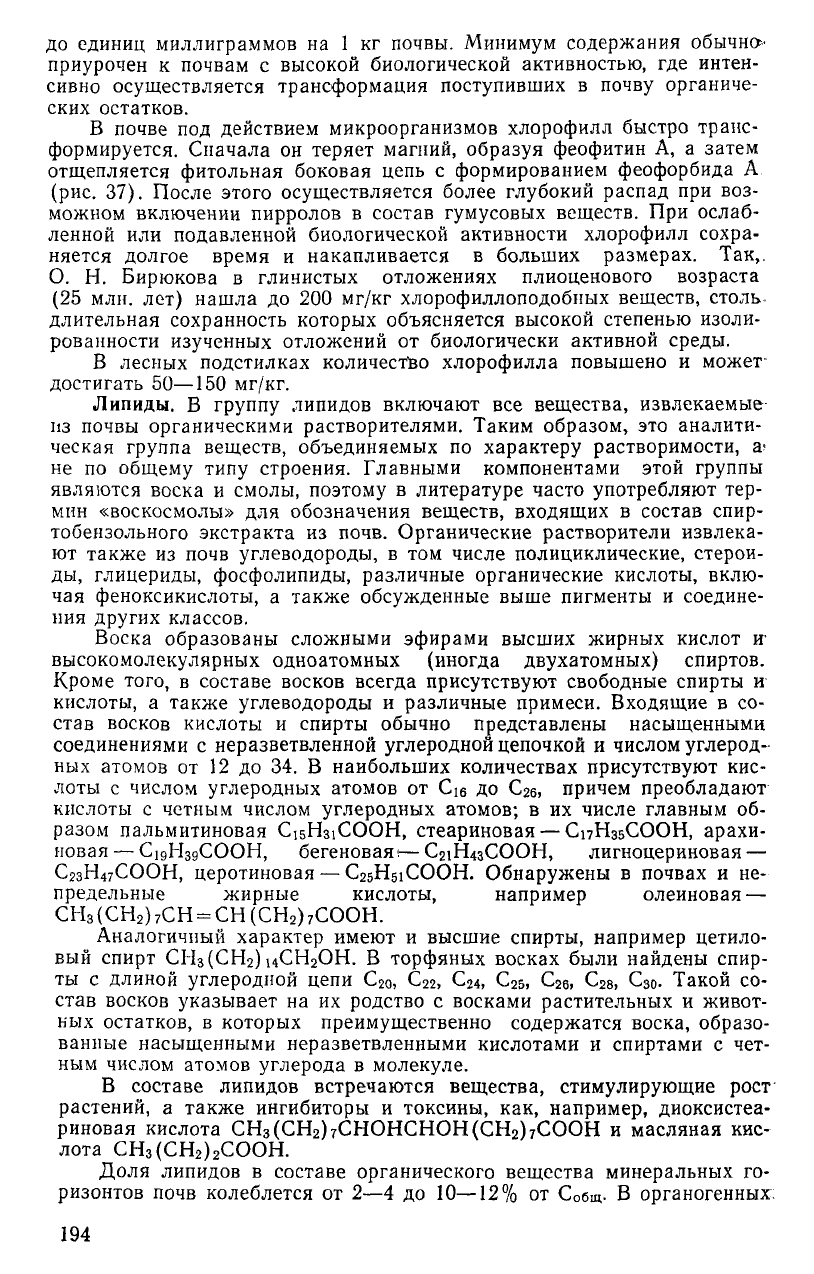

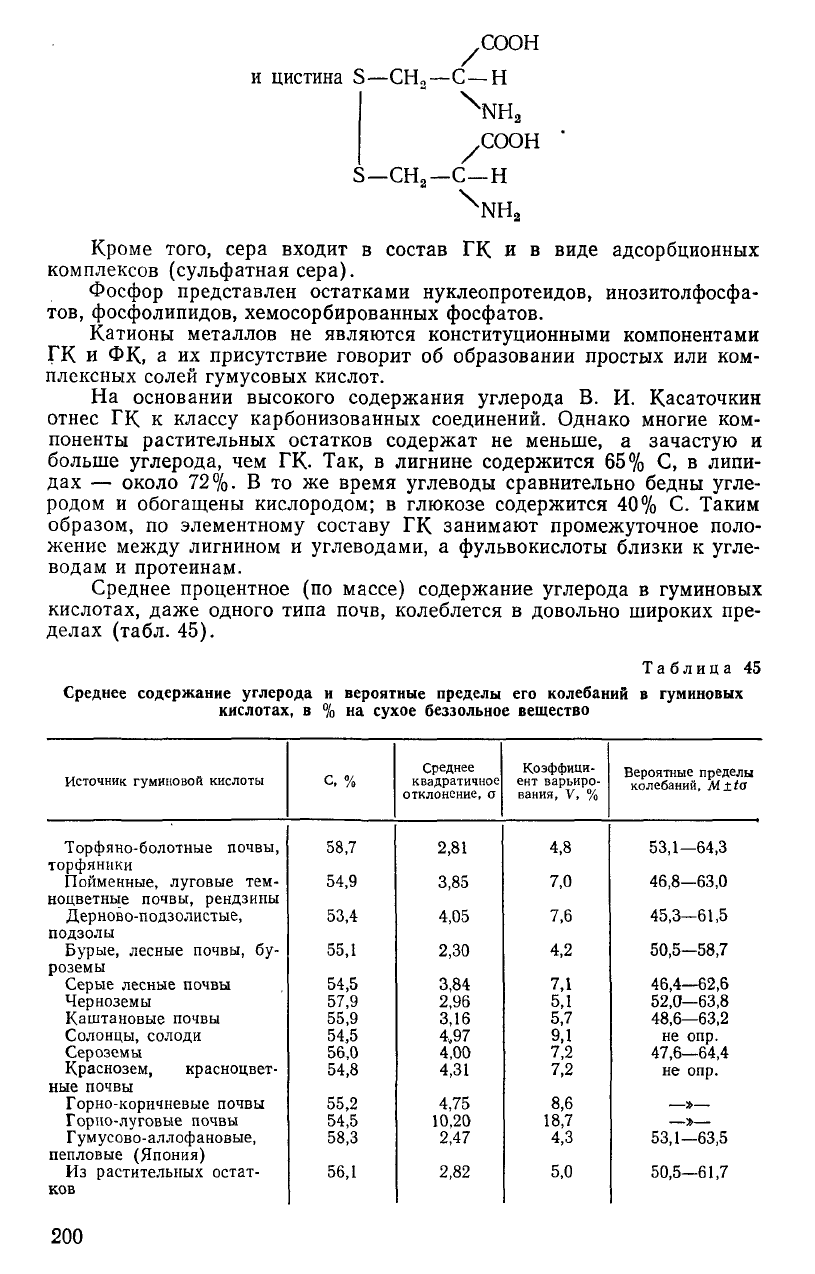

Среднее процентное (по массе) содержание углерода в гуминовых

кислотах, даже одного типа почв, колеблется в довольно широких пре-

делах (табл. 45).

Таблица 45

Среднее содержание углерода и вероятные пределы его колебаний в гуминовых

кислотах, в % на сухое беззольное вещество

Источник гуминовой кислоты

Торфяно-болотные почвы,

торфяники

Пойменные, луговые тем-

ноцветные почвы, рендзины

Дерново-подзолистые,

подзолы

Бурые, лесные почвы, бу-

роземы

Серые лесные почвы

Черноземы

Каштановые почвы

Солонцы, солоди

Сероземы

Краснозем, красноцвет-

ные почвы

Горно-коричневые почвы

Горно-луговые почвы

Гумусово-аллофановые,

пепловые (Япония)

Из растительных остат-

ков

с, %

58,7

54,9

53,4

55,1

54,5

57,9

55,9

54,5

56,0

54,8

55,2

54,5

58,3

56,1

Среднее

квадратичное

отклонение, о

2,81

3,85

4,05

2,30

3,84

2,96

3,16

4,97

4,00

4,31

4,75

10,20

2,47

2,82

Коэффици-

ент варьиро-

вания, V, %

4,8

7,0

7,6

4,2

7,1

5,1

5,7

9,1

7,2

7,2

8,6

18,7

4,3

5,0

Вероятные пределы

колебаний, Mlto

53,1—64,3

46,8—63,0

45,3—61,5

50,5-58,7

46,4—62,6

52,0—63,8

48,6—63,2

не опр.

47,6—64,4

не опр.

—»—

—»—

53,1—63,5

50,5—61,7

200