Новикова А.И. Модернизированная сульфатная варка целлюлозы: учебное пособие

Подождите немного. Документ загружается.

А. И. Новикова

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ

СУЛЬФАТНАЯ ВАРКА

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Учебное пособие

Санкт-Петербург

2006

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Санкт-Петербургский государственный технологический

университет растительных полимеров

А. И. Новикова

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ

СУЛЬФАТНАЯ ВАРКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Учебное пособие

Санкт-Петербург

2006

2

УДК 676.02(075.8)

Н731

ББК 35.77я7

Новикова А.И. Модернизированная сульфатная варка целлюлозы:

учебное пособие / ГОУВПО СПбГТУРП. СПб., 2006. – 162 с.: ил. 22. –

ISBN 5-230-1474-6

Учебное пособие включает необходимые сведения для изучения со-

временного развития сульфатного способа варки целлюлозы и его моди-

фикации в будущем. Имеются данные о растительном сырье в виде рисун-

ков, таблиц. Приведен химизм сульфатной и модифицированной щелочной

варки целлюлозы. Приведены методики расчетов материальных и тепло-

вых балансов с примерами расчетов, а также методики расчета основного

оборудования варочных цехов. Содержатся методики анализов и расчетов

приготовления варочных реагентов в лабораторных условиях с включени-

ем лабораторной варки целлюлозы. Содержатся методики расчета круго-

оборота щелочи и серы в цикле сульфат-целлюлозного производства.

Пособие содержит 22 рисунка, 30 таблиц. Предназначено для сту-

дентов специальностей 150405, 220301, 240406, 080502 и др.

Рецензенты:

главный специалист технологического отдела

ЗАО “Гипробум-инжиниринг” Т.М.Чиркова;

канд. хим. наук, доцент кафедры органической химии

ГОУВПО СПбГТУРП А.В.Курзин

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом Санкт-

Петербургского государственного технологического университета расти-

тельных полимеров в качестве учебного пособия.

ISBN 5-230-1474-6 ББК 35.77я7

Новикова А.И., 2006

ГОУ ВПО Санкт-Петербургский

государственный технологический

университет растительных полимеров, 2006

3

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДРЕВЕСИНЕ КАК СЫРЬЕ ДЛЯ

ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПРОЦЕССЕ ВАРКИ

Природная целлюлоза является основным веществом, из которого

построены клеточные стенки всех видов растений. Сами растения – един-

ственный источник для получения целлюлозы [1 – 4].

Целлюлоза – самое распространенное органическое вещество на

земном шаре. Количество углерода, связанного растениями в виде целлю-

лозы, достигает 1,1 биллиона т, что составляет почти половину углекисло-

го газа, находящегося в атмосфере, поэтому целлюлоза и все растения вы-

полняют огромную роль в карбоновом цикле планеты.

Главным сырьем для получения целлюлозы являются леса планеты

Земля. Лесной фонд земель России на середину 90-х годов XX века состав-

лял 1181 млн. га или 69 % территории суши с внутренними водоемами.

Покрытые лесом земли составляют 763,5 млн. га с общим запасом около

80 млрд. м

3

.

В России произрастает приблизительно 300 видов деревьев, но глав-

ными лесообразующими выступают около 20 видов (сосна, ель, пихта, ли-

ственница, кедр, дуб, бук, береза, осина, ольха и др.). На долю хвойных ле-

сов приходится около 72 %. Хвойными считаются леса, в которых произ-

растает не менее 5 видов хвойных пород и не более 3 видов лиственных

пород (приблизительно 30 % территории).

Хвойные леса – это таежные зоны России. Площадь хвойных лесов

507 млн. га. По породам в хвойных лесах: 50 % лиственницы; 23 % сосны;

15 % ели; 8 % кедра; 0,6 % пихты. Лиственные леса на 77 % состоят из бе-

резы и на 16,7 % из осины. Твердолиственные породы (дуб, бук и др.) со-

ставляют около 2,5 %.

В России сосредоточено 20 % лесных ресурсов мира. Лесные ресур-

сы являются уникальными в отличие от других природных ресурсов, так

как леса воспроизводимы. Уникальность растительных полимеров заклю-

чена и в размерах, и в строении элементарных клеток, как бы специально

4

созданных природой для производства бумаги, картона и массы других ма-

териалов и ценных продуктов.

Длина волокон хвойных пород составляет от 1,5 до 4,5 мм при ши-

рине примерно 0,01…0,02 мм. Волокна хвойной древесины называются

трахеидами. Их в древесине более 90 %. Волокна имеют продольный ка-

нал, а клеточные стенки волокна пронизаны порами различной формы. Ко-

личество пор и каналов в волокне составляет 72…74 %. Трахеиды хвойных

пород древесины выполняют проводящую и механическую функции.

Волокна лиственных пород состоят на 60…70 % из либриформа,

имеющих длину от 0,5 до 1,5 мм и ширину около 0,01 мм, и выполняющих

только механическую функцию. Остальные 30…40 % волокон лиственных

пород называются сосудами и выполняют проводящую функцию. Эти

клетки очень гидрофильны, они все пронизаны порами. Длина этих клеток

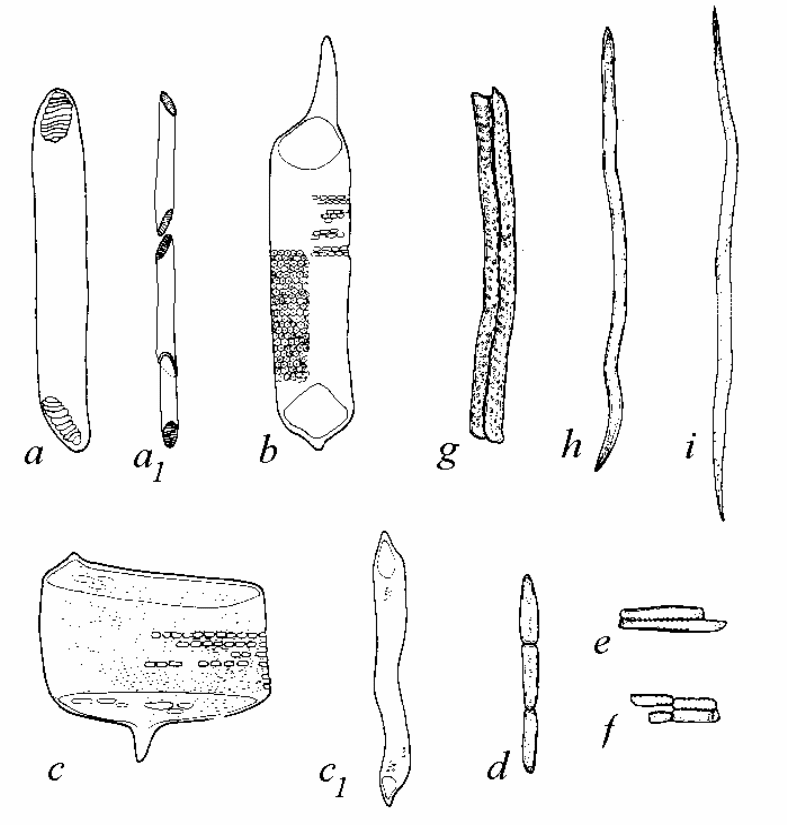

от 0,3 до 0,6 мм при ширине 0,03…0,15 мм. На рис. 1 -– 5 представлены

образцы срезов хвойной древесины, а также волокна ели, сосны и волокна

различных лиственных пород. На рис. 6 показана схема строения волокни-

стых оболочек клетки, т.е. волокна растений с различной ориентацией

микрофибрилл в слоях волокна. На рис. 7 показан разрез трахеид сосны,

соединенных между собой срединными пластинками.

Каждый слой стенки волокон имеет фибриллярную структуру, удер-

живающую связанную воду. По этой причине древесина никогда не бывает

сухой. Абсолютно сухую древесину можно получить только искусственно,

т.е. высушивая ее до постоянного веса в термостатах.

Древесина - пористый вязко-эластичный материал, удерживающий

влагу. Различают две формы влаги в древесине: связанную (гигроскопиче-

скую) и свободную (капиллярную). Связанная вода находится в толще кле-

точных слоев, и эту влагу называют адсорбционной и микрокапиллярной.

Свободная влага находится в полостях клеток и межклеточных простран-

ствах. Состояние древесины, при котором свободная влага отсутствует, а

связанная составляет максимум, называется пределом гигроскопичности,

или точкой насыщения клеточных стенок. Для всех пород при комнатной

температуре точку насыщения принято считать равной 30 %. Это означает,

что для полной пропитки ультрамикроскопических структур клеточных

5

оболочек требуется около 30 % влаги от массы абсолютно сухой древеси-

ны.

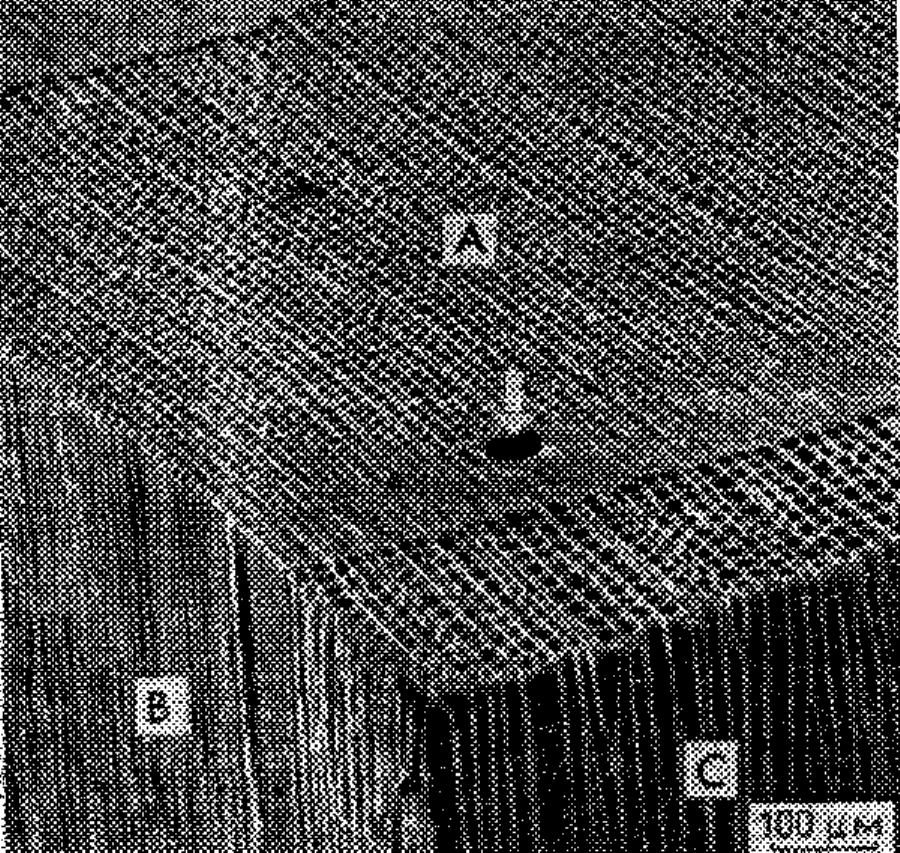

Рис. 1. Образец еловой древесины:

A – на поверхности поперечного среза видны годичные кольца и

смоляные ходы, ориентированные вдоль оси ствола; B – радиальный срез;

C – тангентальный срез. 125 – кратное увеличение

6

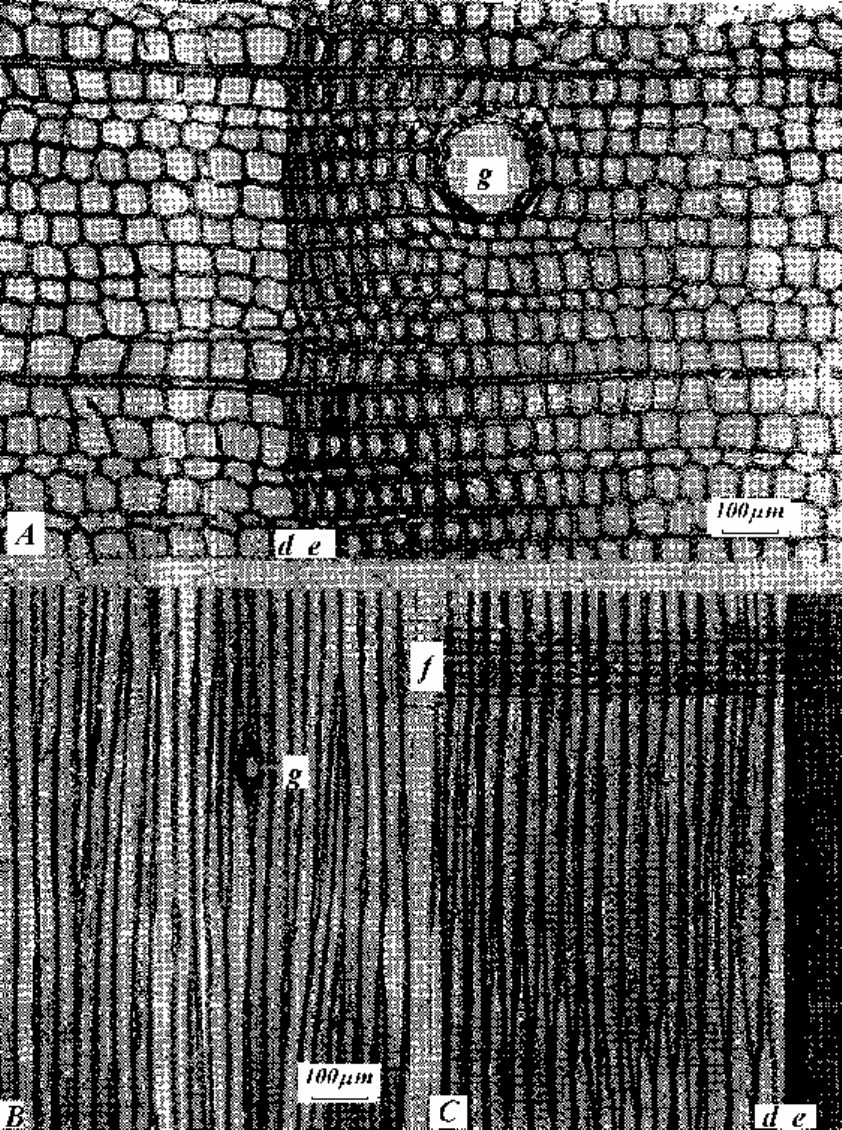

Рис. 2. Ель (Picea abies):

A – торцовый срез на границе годичного кольца, 200-кратное увели-

чение; B – тангентальный срез, 100-кратное увеличение; C – радиальный

срез на границе годичного кольца, 100-кратное увеличение; d – ранняя

древесина; e – поздняя древесина; f – сердцевинный луч; g – смоляной ход

7

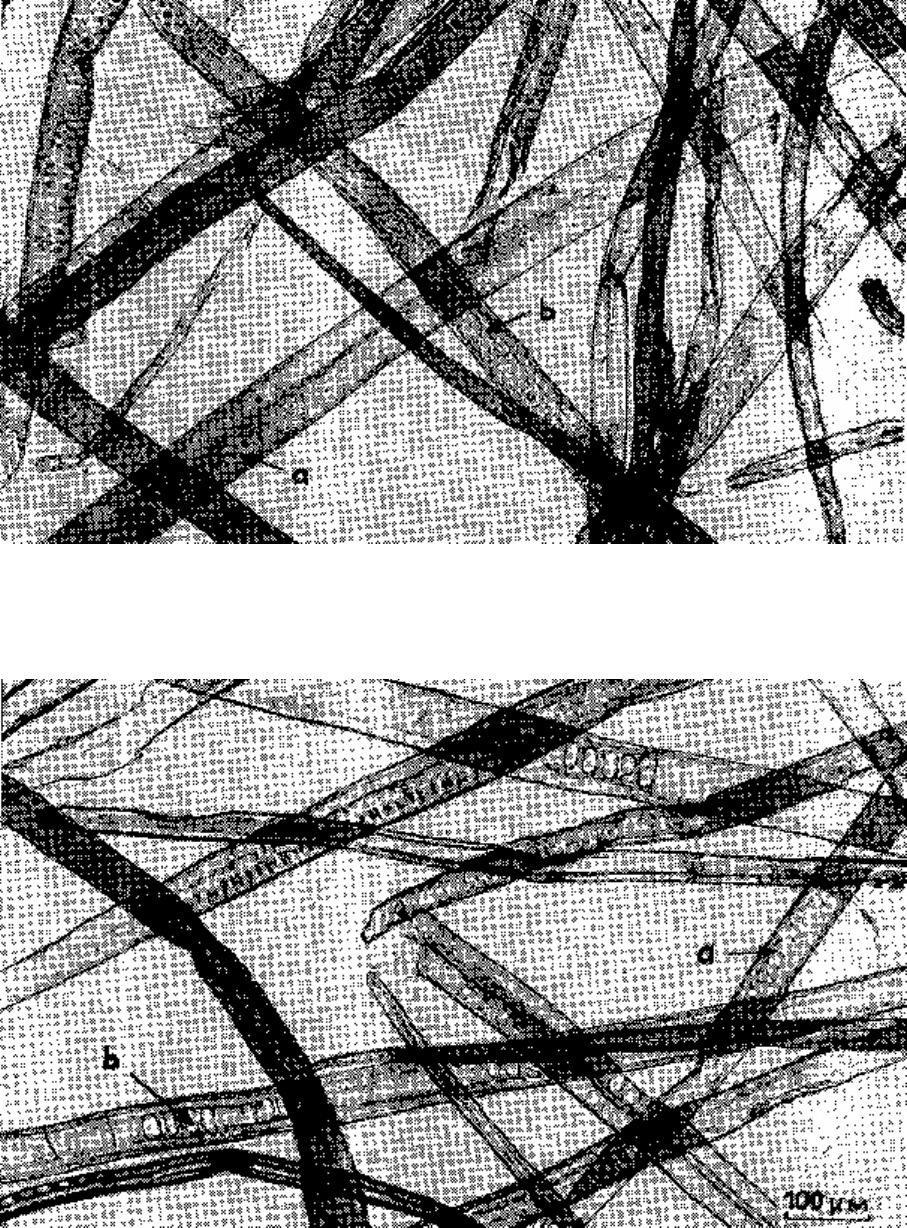

Рис. 3. Волокна ели (Picea abies). 150-кратное увеличение:

a – окаймленные поры; b – эллипсовидные поры (пицеоидные)

Рис. 4. Волокна сосны (Pinus silvestris). 150-кратное увеличение.

a – окаймленные поры; b –поры, напоминающие небольшие оконца

(оконцевые поры)

8

Рис. 5. Клетки древесины лиственных пород:

a - членик сосуда березы; a

1

- сосуд березы; b - членик сосуда осины; c -

членик сосуда из зоны ранней древесины дуба; c

1

- членик сосуда из зо-

ны поздней древесины дуба; d - клетки продольной паренхимы дуба; e -

паренхимные клетки сердцевинного луча осины; f -

паренхимные клетки

сердцевинного луча березы; g - трахеиды дуба; h - трахеида березы; i -

волокно березы

9

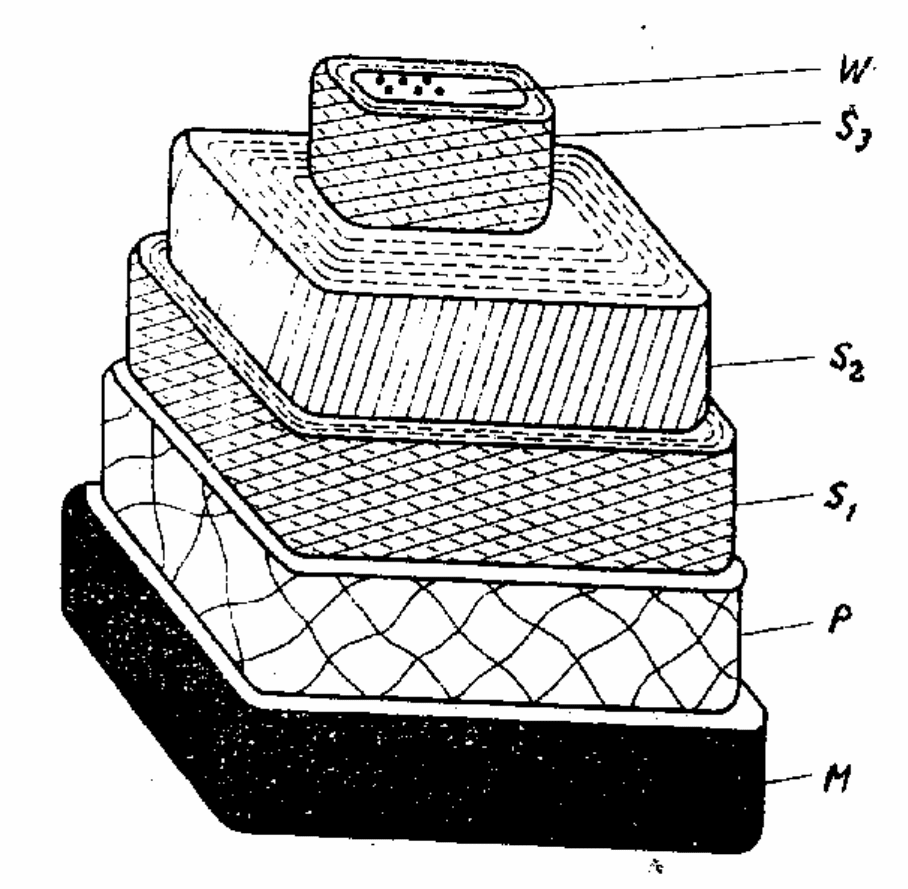

Рис. 6. Схема строения оболочки волокнистой клетки. Можно видеть

направление ориентации микрофибрилл в слоях:

M – срединная пластинка; P – первичная оболочка; S

1

– наружный

слой вторичной оболочки; S

2

– средний слой вторичной оболочки; S

3

–

внутренний слой вторичной оболочки (третичная оболочка); W – наросты