Мердок Дж.П. Социальная структура

Подождите немного. Документ загружается.

—

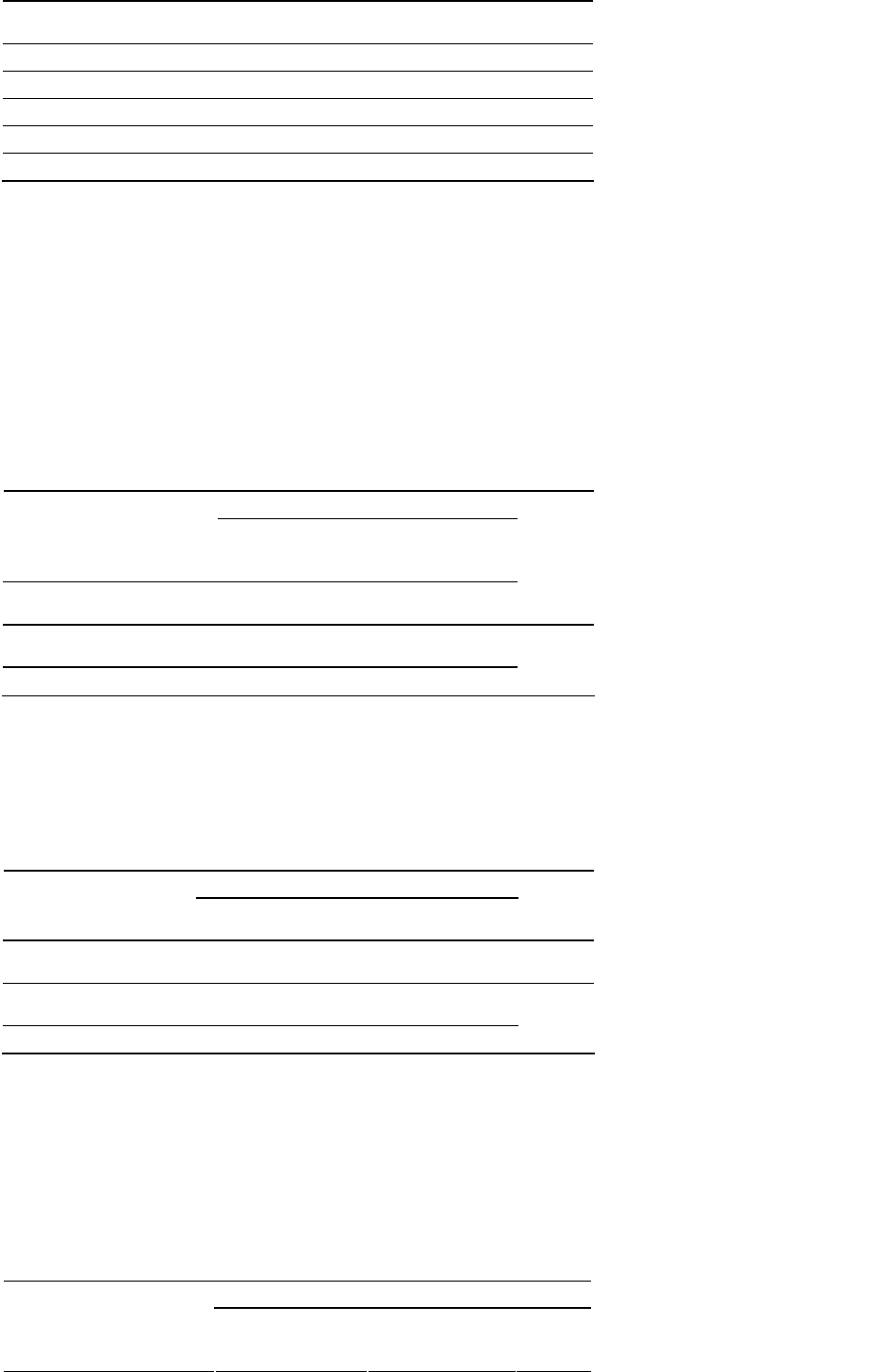

Тип

счета происхождения

Патрилинейный 61 0 1 62

Двойной 6 1

3

10

Матрилинейный 6 23 7 36

Билатеральный 46 3 2 51

ИТОГО 119 27 13 159

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ТАБЛИЦЕ 6: для корреляции между локальностью

брачного поселения и типом наследования р = + 0,51; а = 0,00000000001; у = + 0,73; а = 0,00000003. Для

корреляции между типом счета происхождения и типом наследования р = + 0,67; а = 0,00000000001; у = °.92; а <

0,00000000000000001 -Я Таким образом, в обоих случаях мы имеем дело с действительно сильными и

статистически значимыми корреляциями. Вместе с тем нельзя не заметить, что корреляция между локальностью

брачного поселения и типом наследования заменю слабее корреляции между типом счета происхождения и типом

наследования. Проведем анализ переменных, дихотомизи-рованных двумя разными способами. Результаты его

выглядят следующим образом (см. табл. 6д-6г). — А К.

и

Для целей статистического анализа значения трех проанализированных неличин были ранжированы следующим

образом. ЛОКАЛЬНОСТЬ БРАЧНО-IО ПОСЕЛЕНИЯ: 1 = Патрилокальное; 2 = неолокальное; 3 = амбилокальное;

4 = матри-патрилокальное; 5 = авункулокальное; б = матрилокальное. ТИП СЧЕТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 1 =

патрилинейный; 2 = билатеральный; 3 = двойной; 4 = матрилинейный. ТИП НАСЛЕДОВАНИЯ: 1 =

патрилинейное; 2 = смешанное; 3 = матрилинейное. — А К.

61

ТАБЛИЦА бл

Тип наследования

ИТОГО

Локальность брачного

поселения

0

(непатрилинейное

)

1

(патрилинейное)

0 (непатрилокальное) 29

47,5%

32 52,5%

61

1 (патрилокальное) И

11%

87 89% 98

ИТОГО 40 119

159

а = 0,0000004 (согласно одностороннему точному тесту Фишера);

ф

= р = + 0,41,а = 0,0000001; у = + 0,76, а =

0,0000006. Итак, локальность брачного поселения становится достаточно надежным предиктором

патрилинейного наследования (что и привело к достаточно высокому значению у-коэффициента),

непатрилокальное же поселение столь надежным предиктором служить не может, так как более половины

непатрилокальных обществ имеет тем не менее патрилинейное наследование, в результате чего мы в данном

случае имеем достаточно низкое общее значение коэффициента ранговой корреляции р (и ф-коэффици-

ента). —А К.

ТАБЛИЦА 6в

Тип наследования

ИТОГО

Тип счета

происхождения

0 (непатрилинейное) 1

(патрилинейное)

0 (непатрилинейный) 39

40,2%

58 59,8 %

97

1 (патрилинейный) 1

1,6%

61

98,4%

62

ИТОГО 40 119

159

а = 0,000000002 (согласно одностороннему точному тесту Фишера); ф = р = + 0,434, а = 0,00000001; у = +

0,95, а = 0,000000000001.

Патрилинейность служит очень надежным (заметно более надежным, чем патрилокальность) предиктором

патрилинейного наследования (что привело и к исключительно высокому значению g-коэффициента). С

другой стороны, непатрилинейный тип счета происхождения — очень ненадежный предиктор не-

патрилинейного наследования, встречающегося лишь в меньшинстве непатрилинейных обществ, в

результате чего мы и в данном случае имеем достаточно низкое (хотя и более высокое, чем в предыдущем

случае) общее значение коэффициента ранговой корреляции р (и ф-коэффициента). —А.К.

62

ТАБЛИЦА 6в

Тип наследования

ИТОГО

Локальность брачного

поселения

0

(нематрилинейное

)

1

(матрилинейное)

0 (нематршюкальное) 125 89,9% 14 10,1%

139

1 (матрилокальное) 7 35% 13 65%

20

ИТОГО 132 27

159

а = 0,0000002 (согласно одностороннему точному тесту Фишера); Ф = р = + 0,485, а = 0,0000000001; у = +

0,89, а = 0,0002. Нематрилокальность становится очень надежным предиктором нематрилинейного

наследования (что привело и к очень высокому значению у-коэффициента). С другой стороны, матрилокаль-

ность служит не столь надежным предиктором матрилинейного наследования, не встречающимся в более

чем трети матрилокаль-ных обществ, в результате чего мы и в данном случае имеем достаточно низкое (хотя

и более высокое, чем во всех предыдущих случаях) общее значение коэффициента ранговой корреляции р (и

ср-коэффициента). —А К.

ТАБЛИЦА 6г

Тип наследования

ИТОГО

Тип счета

происхождения

0 (нематрилинейное) 1

(матрилинейное)

0 (нематрилинейный) 119

97%

4

3%

123

1 (матрилинейный)

13

36%

23 64%

36

ИТОГО 132 27

159

а = 0,000000000000009 (согласно одностороннему точному тесту Фишера); ф = р = + 0,676, а <

0,00000000000000001; у = + 0,963, а = 0,000000004.

Как можно понять из таблицы, нематрилинейность — предельно надежный предиктор нематрилинейного

наследования (что привело и к очень высокому значению у-коэффициента). С другой стороны, и матрилинейность

служит неплохим предиктором матрилинейного наследования, не встречающимся в более чем трети

матрилокальных обществ, в результате чего мы в данном случае имеем действительно высокое (наиболее высокое

во всей нашей серии тестов) общее значение коэффициента ранговой корреляции р (и ф-коэффициента). Как

можно интерпретировать данные Мердока, опубликованные в табл. 6, в совокупности с результатами нашего

статистического

63

анализа? Линейность семейно-родственной организации — ощутимо более сильный предиктор, чем

локальность брачного поселения. Но не банален ли этот результат? Не имеем ли мы здесь дело с

элементарной автокорреляцией? Разве патрилинейная социальная организация не предполагает практически

по определению патрилинейного наследования, матрилинейная — матрилинейно-го? И все же мне

полученные результаты совершенно банальными не представляются. Прежде всего обращает на себя

внимание то, что большинство традиционных билатеральных обществ имеет патрилинейное, а не

смешанное (как можно было бы ожидать) наследование. Именно это обстоятельство систематически

понижает корреляцию в табл. 6а-6в; именно оно совсем по-другому расставляет акценты во всем круге

рассматриваемых здесь вопросов. По сути дела, мы столкнулись здесь со следующей ситуацией: до-

минирующей нормой в традиционных обществах (а именно их реально и рассматривает Мердок) служит

преимущественно патрилинейное наследование. Преимущественно же матрилинейное наследование здесь в

большинстве случаев развивается лишь при формировании матрилинейной родовой организации (при отсут-

ствии патрилинейных родов). Локальность же брачного поселения демонстрирует значимую корреляцию с

типом наследования, по всей видимости, из-за того, что она безусловно значимо (и достаточно сильно)

коррелирует с линейностью семейно-родственной организации. —А К.

Необходимо отметить, что матрилинейное наследование, обычно связанное с матрилокальным или

авункулокальным поселением и матрилинейным счетом происхождения, встречается в сочетании с

патрилокальным или матри-патрилокальным поселением в восьми обществах, а в сочетании с

билатеральным счетом происхождения — в трех.

Более того, патрилинейное наследование встречается в пяти матрилокальных и шести матрилинейных

обществах. Эти результаты подтверждают вывод Лоуи [Lowie, 1919a: 29-45], что матрилиней-ные и

матрилокальные обычаи образуют единый непротиворечивый комплекс не всегда.

В реальности сложность правил наследования такова, что она делает простую дихотомию

патрилинейное — матрилинейное наследование совершенно неадекватной для удовлетворительного

анализа. Во-первых, имущество может быть уничтожено, роздано или распределено по завещанию

после смерти собственника, а не передано определенным изначально матрилинейным или патрили-

нейным наследникам. Во-вторых, соответствующие права собственности обоих полов могут оказывать

значимое влияние на наследование; обычно имеются такие предметы — например, одежда или

64

инструменты, находящиеся исключительно в собственности использующего их пола. Следовательно,

наследуются они только представителями того самого пола, к которому принадлежит и собственник; в

то же самое время такие объекты, как деньги и драгоценности, могут зачастую быть в собственности и

передаваться представителям любого пола. В силу этих и других причин для различных категорий

объектов собственности могут существовать совершенно разные правила наследования. Кроме того,

все родственники одной категории могут получать равные доли наследства или предпочтение может

получить самый старший или самый младший из родственников данной категории, как это

наблюдается при примогенету-ре или ультимогенетуре. Свойственники (например, супруги или зятья и

невестки) могут получить свою долю наследства или исключаться из числа наследников; сиблинги

обычно пользуются преимуществом перед детьми, но могут действовать и прямо противоположные

правила распределения наследства и т.д. Действительно адекватное кросс-культурное исследование

имущественных прав и типов наследования еще должно быть предпринято.

Экскурс в область наследования имущества ведет нас к родственному вопросу наследования властных

функций, и наше исследование дает возможность связать его более тесным образом с семейной

структурой. Окончательная или верховная власть в семье вне зависимости от типа практически всегда

принадлежит одному человеку. В обществах с независимыми нуклеарными или полигинными семьями

этот человек всегда (насколько позволяют судить об этом имеющиеся в нашем распоряжении данные)

муж и отец. Там же, где преобладают расширенные семьи, возможно несколько альтернатив. Власть в

масштабах домохозяйства может принадлежать, например, старшей женщине, как это наблюдается

среди ирокезов, старшему дяде по матери или — чаще всего — деду по отцовской линии. Насле-

дование этой позиции может быть матрилинейным либо патрили-нейным (со всеми оговорками,

сделанными выше применительно к наследованию имущества). Конечно, сходные правила будут

преобладать в применении к наследованию должности главы общины и племени, но этот вопрос здесь

анализироваться не будет. Имеющаяся в нашем распоряжении неполная информация показывает, что в

обществах с расширенными семьями (за единственным исключением) наследование функций главы

семьи всегда матрилинейное в матрилокальных и авункулокальных и патрилинейное — в

амбилокальных и патрилокальных расширенных семьях. Ццинственным исключением здесь становятся

ашанти Западной Африки, среди которых распространены патрилокальные расширенные семьи, но

наследование позиции главы семьи осуществляется матрилинейно. В этом обществе мужчины имеют

больше власти над сыновьями своих сестер в других домохозяйствах, чем над сыновьями в

собственном доме.

65

Линтон [Linton, 1936:159-163, et passim] различает два фундаментально различных типа семейной

структуры: «супружескую семью» (базирующуюся на сексуальной привлекательности и состоя-

щую из ядра супругов и их детей, окруженного периферией сравнительно маловажных

родственников) и «кровнородственную семью» (базирующуюся на несексуальных отношениях,

формирующихся еще в детском возрасте и состоящую из ядра кровных родственников,

окруженного периферией сравнительно маловажных супругов). Вполне очевидно, что последняя

категория близко соответствует нашей расширенной семье, а «супружеская семья» включает как

независимые нуклеарные, так и независимые полигамные семьи в нашей классификации. Линтон

рассматривает супружескую семью как изначальную семейную форму, связывая развитие кров-

нородственной семьи с целым рядом имманентных адаптивных преимуществ. К ним он

причисляет постоянство ее существования, возможности, которыми она обладает в плане раннего

развития социально адаптивных навыков, большую численность ее членов, а следовательно, более

высокий потенциал кооперации, преимущества в отношении ухода за престарелыми, в плане

самообороны, ее большую приспособленность в качестве гаранта имущественных прав и

социального статуса. Автор данной монографии с этим анализом совершенно согласен по

существу.

Тем не менее Линтон ошибается, отказываясь признать универсальность нуклеарной семьи. Он

рассматривает расширенную (кровнородственную) семью как неделимое целое, а не кластер нук-

леарных семей, связанных между собой переплетающимися первичными родственными

отношениями. Он даже доходит до предела, утверждая, что в расширенной, или

кровнородственной, семье «супруги имеют лишь несущественную значимость». В составных

семьях этого типа, конечно же, некоторые экономические и обучающие функции, обычно

выполняемые нуклеарной семьей, частично осуществляются большей группой. Однако делается

это только частично, ибо, как уже говорилось, составляющие большесемейную общину

нуклеарные семьи всегда сохраняют некоторую обособленность как ячейки экономической

кооперации. Именно на них обычно лежит основное бремя ухода за детьми, их обучения и

социализации, в дополнение к тому, что и в составе расширенной семьи нуклеарная семья

сохраняет в неприкосновенности свои уникальные сексуальные и репродуктивные функции.

Несмотря на подобные мелкие недостатки, у Линтона мы находим наиболее вдумчивый анализ со-

ставных форм семьи из всего, что только можно найти в научной литературе. Мы рекомендовали

бы читателю в дополнение к данной главе познакомиться с работой Линтона.

Глава 3 КРОВНОРОДСТВЕННЫЕ ГРУППЫ

Социальные объединения, основанные на родственных связях, называются родственными

группами (kin groups). Конечно, нуклеарная семья является родственной группой, так как каждый

из ее членов представляет собой первичного родственника всех остальных. Полигамная семья —

тоже родственная группа. Однако кроме первичных родственников она регулярно включает в себя

определенное число вторичных родственников, лишь от случая к случаю присутствующих в

составе нуклеарной семьи (речь идет прежде всего об отчимах/мачехах,

единокровных/единоутробных сиблингах и пасынках/падчерицах). Расширенные семьи

(патрилокального, матрилокального, авункулокального или билокального типа) также

представляют собой родственные группы. В отличие от нуклеарных и полигамных семей, они

регулярно включают в себя третичных родственников, таких, как жена сына брата или сын брата

отца в патрилинейной семье; часто в их состав входят также и дальние родственники.

Тем не менее важно отметить, что в каждом типе семейной организации родственные связи,

соединяющие членов семьи друг с другом, всегда частично являются отношениями свойства и

никогда— исключительно кровного родства. В нуклеарной семье, например, связь между отцом и

матерью или мужем и женой является отношением брака; противоинцестуозные табу повсеместно

не допускают, чтобы в такую связь вступали первичные кровные родственники. В составных

формах семьи определенное число членов подобных семей связано исключительно отношениями

свойства. Но вне зависимости от того, каковы связи между ними — кровного родства или

свойства, члены семьи (каков бы ни был ее тип) также объединены совместным проживанием. Эти

характеристики смешанных связей кровного родства и свойства, а также совместного проживания

отличают один из основных типов родственных групп, резидентные родственные группы, к

которым принадлежат и все формы семьи.

67

Вторым основным типом родственных групп считаются кровнородственные группы. Члены подобных

групп связаны друг с другом исключительно кровнородственными связями. Если между двумя

любыми членами такой группы обнаруживается связь свойства, она всегда оказывается косвенной и

несущественной. Так как люди, связанные в основе своей отношениями свойства, не могут принад-

лежать к одной кровнородственной группе, муж и жена могут быть одновременно членами такой

группы только при особых обстоятельствах. Противоинцестуозные табу и их расширение в виде пра-

вил экзогамии обычно требуют от индивида вступать в брак за пределами его собственной

кровнородственной группы, в результате чего супруги обычно принадлежат к разным группам. Брат и

сестра, с другой стороны, всегда будут кровными родственниками и членами одной и той же

кровнородственной группы. Поскольку брак соединяет мужа и жену, которые не могут принадлежать к

одной и той же кровнородственной группе, а Противоинцестуозные табу обычно отделяют друг от

друга женатых братьев и замужних сестер, всегда принадлежащих к одной кровнородственной группе,

последняя не может характеризоваться совместным проживанием.

Фундаментальные характеристики двух типов родственных групп могут быть суммированы

следующим образом. Резидентные группы всегда характеризуются совместным проживанием; кровно-

родственные — никогда. Кровнородственная группа включает в себя только кровных родственников;

резидентная группа всегда исключает из состава некоторых кровных родственников и включает

свойственников. Резидентная группа обычно включает мужа и жену, но не брата и сестру.

Кровнородственная группа всегда включает в себя брата и сестру, но практически никогда мужа и

жену одновременно. Эти фундаментальные характеристики свойственны всем родственным группам

обоих типов, каков бы ни был их размер, как бы они ни назывались, какими бы ни были тип брачного

поселения и счет происхождения. Следующее обобщение утверждает, что форма резидентной

родственной группы определяется прежде всего преобладающим типом брачного поселения, форма же

кровнородственной группы детерминируется преобладающим способом счета происхождения.

Уже обращалось внимание на то, что счет происхождения не синонимичен генеалогическим

отношениям. Даже унилинейный счет происхождения не подразумевает, что родственная связь с

одним родителем признается при отрицании ее между другим родителем и ребенком или что

родственно ребенок ближе к одному родителю, чем к другому. Действительно, известны случаи

патрилинейного счета происхождения в обществах, отрицающих биологическую связь между отцом и

ребенком. Под счетом происхождения имеется в виду культурный принцип, приписывающий индивида

в социальном плане к определенной группе кровных родственников.

68

Родственные группы представляют собой, так сказать, вторую линию защиты индивида. Когда он в

опасности или сталкивается с какими-то проблемами, ему нужны помощь в выполнении экономи-

ческой задачи или церемониальных обязательств — когда бы ему ни потребовалась поддержка того

или иного рода, которую ему не мо-жег оказать его непосредственная семья, он может обратиться за

помощью и поддержкой к своей более крупной родственной группе. Поскольку ее члены связаны с ним

родственными отношениями, их обязательства помогать ему выражены сильнее, чем у остальных

членов племени или общины. Он в свою очередь также имеет аналогичные обязательства перед ними.

Кровнородственные группы особенно важны, ибо индивид обычно чувствует себя ближе к своим

«кровным родственникам», чем к тем, кто связан с ним только лишь через посредство брака.

К кому из кровных родственников индивид может обратиться за поддержкой и по отношению к кому

из них он имеет обязательства со своей стороны? Кровнородственные связи ветвятся до бесконечности,

и если их проследить достаточно далеко, то они охватят собой всех членов локальной общины или

даже племени. Именно поэтому родственников необходимо как-то дифференцировать,

классифицировать таким образом, чтобы стало понятно, с кем из них индивид связан особенно близко.

Во избежание путаницы решение должно быть принято уже в момент его рождения. Рождение ребенка

в любом обществе неминуемо влияет на распределение прав и обязанностей других членов

кровнородственной группы, причем некоторые из них должны принять на себя новые обязательства,

другие могут приобрести новые права. Перспективы других членов метут измениться в отношении

наследования имущества и стачуса, а также в плане возможных брачных альянсов. Короче говоря,

юридические отношения модифицируются разнообразными путями, и каждый из членов группы

должен иметь четкое представление о том, как появление нового члена группы отразится на нем лично.

Для избежания возможных неопределенности и внутренних конфликтов социальное место

новорожденного должно быть определено сразу же после его появления на свет.

От даты рождения индивида может зависеть возрастной класс, к которому он должен будет

принадлежать. От места его рождения может зависеть, членом каких именно домохозяйства, общины

или резидентной родственной группы он будет. Но существуют и другие виды социальных групп,

членство в которых тоже должно быть определено в момент рождения, но выбор в спектре возможных

альтернатив относительно них не всегда самоочевиден. Подобная проблема, например, возникает в

случае рождения ребенка от брака людей, принадлежащих к разным статусным группам, таким, как

касты или социальные классы. К какой касте должен принадле-

69

жать мулат или евроазиатский ребенок? А к какому классу должен принадлежать ребенок

свободного мужчины и рабыни или отца-дворянина и женщины-простолюдинки? В каждом из

этих случаев существуют по две равноценные альтернативы, и решение во избежание появления

нового «яблока раздора» в каждом случае должно быть предписано определенными заранее

культурными нормами.

Определение конкретной группы родственников, в чей состав индивид должен войти и по

отношению к которой он должен вступить в систему взаимных обязательств, создает сходные

проблемы. В большинстве обществ эти родственники начинают выполнять собственные функции

вскоре после появления индивида на свет — обычно после церемонии, в ходе которой

новорожденный получает имя и формально признается родственниками. Но вне зависимости от

того, собираются ли они вместе или нет для проведения подобной церемонии, они должны знать

заранее, кто именно входит в их круг и какое именно влияние на их права окажет признание ими

существования нового родственника. Подобное знание дается во всех обществах через культурно

сформулированные правила счета происхождения.

Ни в одном из них нет ничего имманентно очевидного или «естественного». Из-за действия

противоинцестуозных табу, повсеместно запрещающих заключение браков между членами

нуклеар-ной семьи, отец и мать не могут иметь одних и тех же родственников. Если бы ребенок

входил в одну кровнородственную группу со всеми родственниками обоих родителей, его

кровнородственная группа была бы в два раза большей кровнородственных групп каждого из его

родителей, и через несколько поколений родственная группа стала бы совпадать со всей общиной

или даже племенем; таким образом, она потеряла бы свою значимость. Следовательно, не-

обходимо добиваться того, чтобы кровнородственная группа ребенка ограничивалась размером,

приблизительно соответствующим числу членов таких групп каждого из родителей. Чтобы

добиться этого, некоторые члены кровнородственных групп родителей должны быть исключены

из числа членов кровнородственной группы ребенка. Это можно сделать тремя основными

путями, соответствующими трем первичным типам счета происхождения.

Патрилинейный счет происхождения достигает нужного отбора родственников, исключая из

кровнородственной группы ребенка членов аналогичной группы матери и аффилиируя ребенка

исключительно с группой отца. Матрилинейный счет происхождения аналогичным образом

исключает из кровнородственной группы ребенка членов кровнородственной группы отца и

аффилииру-ет ребенка с кровнородственной группой матери. Билатеральный счет

происхождения добивается тех же результатов через исключение некоторых членов

кровнородственных групп как отца, так и ма-

70

тери и аффилиируя ребенка с особой кровнородственной группой, включая некоторых (но не всех)

членов кровнородственных групп обоих родителей. В большинстве случаев это его ближайшие

генеалогические родственники, вне зависимости от того, через какого из родителей они связаны с

ним. Каждый из этих типов счета происхождения производит кровнородственные группы особых

типов.

Кроме того, в одном обществе могут одновременно использоваться два способа счета

происхождения. Особо распространена комбинация матрилинейного и патрилинейного счета

родства. Например, в некоторых индонезийских обществах с браком амбил-анак обычный

патрилинейный способ счета родства может изменяться в определенном поколении в случае, если

в семье нет сыновей; вместо этого используется матрилинейный счет родства через дочь,

состоящую в матрилокальном браке, что обеспечивает продолжение семейной линии. У индейцев

апинае (Бразилия) матрилинейный счет родства преобладает среди женщин, а патрилинейный —

среди мужчин. С другой стороны, среди мундугуморов (Новая Гвинея) дочь входит в

кровнородственную группу отца, а сын — в группу матери, и при этом складывающиеся в

результате такой практики кровнородственные группы как бы идут зигзагом между полами от

поколения к поколению [Mead, 1935; 176-177], подобно закономерностям, наблюдающимся при

передаче из поколения в поколение биологических характеристик, коррелирующих с полом.

Среди бугинезийцев и макассаров о-ва Целебес дети первого, третьего и каждого последующего

нечетного поколения входят в состав кровнородственной группы матери, а дети четных поколений

— в состав кровнородственной группы отца (см.: [Kennedy, 1937: 291]). Важно отмегить, что во

всех этих случаях один унилинейный принцип применяется к одной группе индивидуальных

случаев, а противоположный — к другой. Оба они не применяются одновременно к одному и тому

же индивиду.

Когда патрилинейный и матрилинейный принципы счета происхождения применяются

одновременно к одним и тем же индивидам, а не поочередно в описанных комбинациях, их

совместное употребление обозначается как двойной счет происхождения (его детальный анализ

см. в: [Murdock, 1940b: 555-561] см. также: [Fortune, 1933:1-9]). В этом случае в обществе мы

имеем дело одновременно и с патрилинейными, и с матрилинейными родственными группами, а

каждый отдельный индивид принадлежит одновременно и к патрилинейной группе отца, и к

матрилинейной — матери; притом, что из этой системы, таким образом, выпадают матрилинейные

родственники отца и патрилинейные — матери. Поскольку при определенных условиях двойной

счет происхождения ведет к появлению кровнородственных групп особого типа, его, возможно,

имело бы смысл рассматривать как четвертый первичный тип счета проис-

71

хождения, а не простую комбинацию патрилинейного и матрили-нейного типов.

Наше [североамериканское. — А К] общество характеризуется билатеральным счетом родства и

присутствием родственных групп выраженно билатерального типа, технически обозначаемых

как/юдмя (kindred [Rivers, 1924:16]), но в обыденной речи называемых также как «родные» или

«родственники». Так как билатеральные родственные группы особенно сложны для анализа, а также

из-за того, что антропологи вплоть до настоящего времени не уделили их изучению достаточно

внимания, предпочтительно начать наше рассмотрение с родственных групп, появляющихся под

воздействием унилинейного счета родства, т.е. патрилинейных и матрилинейных групп. Группы эти

обозначаются в литературе при помощи самых разных терминов: клан, род, линидж, родовая половина,

фратрия, септ, сиб и т.д. Нескольким поколениям антропологов удалось добиться серьезного прогресса

в анализе этих групп и подборе подходящих терминов для обозначения каждого из подтипов

унилинейных родственных групп. В целом мы будем следовать классической работе Лоуи [Lowie,

1920]

33

, добившегося практически полного прояснения данного круга вопросов.

Патрилинейные кровнородственные группы представляют собой почти полную параллель

матрилинейным группам, различаясь лишь способами включения в свой состав новых членов и соот-

ветственно, кругом родственников. Каждый из данных типов унилинейных групп представляет собой

иерархию образований разного уровня. Эти подтипы унилинейных родственных объединений имеют

идентичные обозначения, а тип счета родства указывается при помощи прилагательных

«патрилинейный» и «матрилинейный» или префиксов «патри-» и «матри-».

Унилинейная кровнородственная группа технически обозначается как линидж, если включает в себя

только лиц, в действительности способных проследить родство между собой через конкретные серии

хранимых в памяти генеалогических связок вдоль соответствующей (отцовской или материнской)

линии родства. Зачастую (хотя отнюдь не всегда) линидж состоит из унилинейно связанных лиц

одного пола, составляющих ядро патрилокальной, мат-рилокальной или авункулокальной

расширенной семьи, вместе со своими сиблингами противоположного пола, живущих в других до-

мохозяйствах, но, конечно же, без проживающих совместно с ними супругов. Хотя наше собственное

общество и билатерально, патри-линейное наследование фамилий приводит к появлению напомина-

ющих линиджи групп лиц, имеющих одну и ту же фамилию. Таким образом, все лица, носящие

фамилию Смит и могущие проследить

33

Второе издание этой работы [Lowie, 1947] содержит много существенных исправлений и дополнений

(примеч. авт.).

72

свое действительное происхождение по мужской линии от общего предка, образуют своего рода

патрилинидж.

Когда члены кровнородственной группы признают свое происхождение от общего предка по

отцовской или материнской линии, но не всегда могут проследить действительные генеалогические

связи между собой, такая группа называется сиб (см.: [Lowie, 1920: 111])* Если бы все лица,

рожденные с фамилией Смит, в нашем обществе считали друг друга родственниками, они

представляли бы собой патрисиб. Некоторые унилинейные общества не имеют сибов в собственном

смысле этого слова, а единственным типом унилинейных десцентных групп в них становятся линиджи.

Однако большинство таких обществ имеют сибы, представляющие собой наиболее характерную форму

унилинейной кровнородственной организации. Сиб обычно включает несколько линиджей. Встречае-

мые в некоторых обществах группы, занимающие структурную позицию между сибами и линиджами,

могут быть названы субсибами или подсибами.

Иногда два и более сиба признают существование совершенно условной унилинейной родственной

связи между собой, еще менее достоверной, чем та, что объединяет сиб, но тем не менее достаточной

для того, чтобы отличить такое объединение сибов от подобных. Кровнородственная группа этого

более высокого порядка называется фратрией. Когда общество состоит из всего лишь двух сибов или

фратрий, так что каждый индивид с необходимостью становится членом одной из групп, эта дихотомия

приводит к развитию столь большого числа особых характеристик социальной организации, что по

отношению к такого рода кровнородственным группам используется особый термин — родовая

половина (moiety)^. Если бы наше общество состояло только из индивидов, носящих фамилии Смит и

Джоунс, и если бы каждая из соответствующих групп считала себя родственно связанной по отцовской

линии, то они представляли бы собой родовые патриполовины (patrimonies).

34

Этот исключительно полезный термин еще не получил того общего распространения, которого он

заслуживает (примеч. авт.). Необходимо подчеркнуть, что термин этот так и не получил распространения, а

к настоящему времени практически вышел из употребления. В русском языке ему неплохо соответствует

понятие рода, а в английском языке для обозначения соответствующей общности в настоящее время

употребляется довольно громоздкое сочетание — unilineal descent group. При этом клан и линидж

рассматриваются как разновидности этого типа социальной организации, а не как принципиально отличные

от сиба/рода типы социальных групп. — А К.

к

В отечественной терминологической традиции этот тип социальной организации чаще всего обозначается

как дуально-родовая организация. —А К.

73

Наиболее широко распространенной характеристикой уни-линейных кровнородственных групп

считается экзогамия, т.е. норма, требующая от всех членов группы искать себе брачных партнеров

за ее пределами. В целом чем меньше размеры родственной группы, тем сильнее в ней выражена

тенденция к экзогамии. Например, в некоторых обществах линиджи становятся экзогамными пол-

ностью, в то время как сибы экзогамны лишь частично, а родовые половины экзогамны не чаще

любой унилинейной группы меньшего размера. При этом социальные единицы, симулирующие

родственные группы, но не базирующиеся на реальном родстве (например, псевдородовые

половины некоторых племен, обитающие по разные стороны деревенской площади или

выступающие друг против друга в разного рода играх), не должны смешиваться с

действительными унилинейными родственными группами даже неэкзогамного типа.

Для целей структурного анализа, например интерпретации терминов родства, унилинейные

общества с полностью неэкзогамными родственными группами должны обычно рассматриваться,

как если бы они имели билатеральный счет происхождения, поскольку эндогамные союзы

предотвращают распределение родственников в физическом и социальном пространстве,

ожидаемое при экзогамной унилинейной организации. Из 178 унилинейных обществ нашей

выборки только 10 демонстрируют полное отсутствие экзогамии. В половине этих случаев

родственные группы, видимо, находятся еще в процессе формирования и не достигли полного

развития. Например, балийцы, тонганцы и тсвана организованы в патрилиниджи, основанные, по-

видимому, на патрилокальности брачного поселения с еще не развившимися экзогамными

нормами; сходные неэкзогамные матрилиниджи мы находим у матрилокаль-ных каллинаго.

Онтонг имеют неэндогамные группы обоих типов, при этом патрилиниджи выступают в качестве

субъектов землевладения, а матрилиниджи — домовладения. В пяти других случаях родственные

группы, видимо, находятся в состоянии упадка, на грани исчезновения. Среди кабабиш Судана и

курдов Ирака исламизация привела к утрате сибами экзогамности, благодаря распространению

института предпочтительности ортокузенного брака с дочерью брата отца. Аналогичным образом

патрилинейные родственные группы среди индейцев фокс, пима и тева (Северная Америка) со

всей очевидностью находятся в состоянии разложения.

Перечень обществ с унилинейными, но неэкзогамными родственными группами мог быть

несколько шире при использовании более широкого определения. Так, русины и янки могли бы

быть отнесены к той же самой категории из-за наличия среди них групп, патрилинейно

наследующих фамилии, что, возможно, является пережитком родовой организации. У буин

(Меланезия) имеются мат-рилинейно наследуемые тотемы, а среди эдо (Нигерия) встречаются

74

патрилинейно наследуемые пищевые табу; и то и другое может рассматриваться как пережиток

родовой организации и свидетельство ее зарождения. У индейцев вашо распространены

патрилинейные десцентные группы, чьей единственной функцией, по всей видимости, служит то,

что их представители выступают в качестве соперничающих команд в разного рода играх. Однако

по разным причинам представляется предпочтительным классифицировать такого типа

социальные объединения как родственные группы только для проверки предположения о том, что

тенденция к экзогамии может присутствовать у любых унилинейных объединений родственников.

По сходным причинам мы не классифицировали как родовые половины следующие социальные

объединения: два подразделения этнической группы сабеи, поскольку они, по всей видимости,

представляют собой чисто территориальные образования; эндогамные ветви тар-тарол и

теивалиол у тода, так как это скорее кастообразные группы; два патрилинейных подразделения

лонгуда, имеющих прежде всего религиозный и церемониальный характер. Вместе с тем,

возможно, при отсутствии более серьезных, чем в перечисленных случаях, оснований

неэкзогамные дуальные подразделения пукапуканцев и ючи были классифицированы

соответственно как матрилинейные и патрилинейные родовые половины. Поскольку пограничные

случаи всегда создают большие проблемы для любых классификаций, все такие случаи

перечислены нами выше.

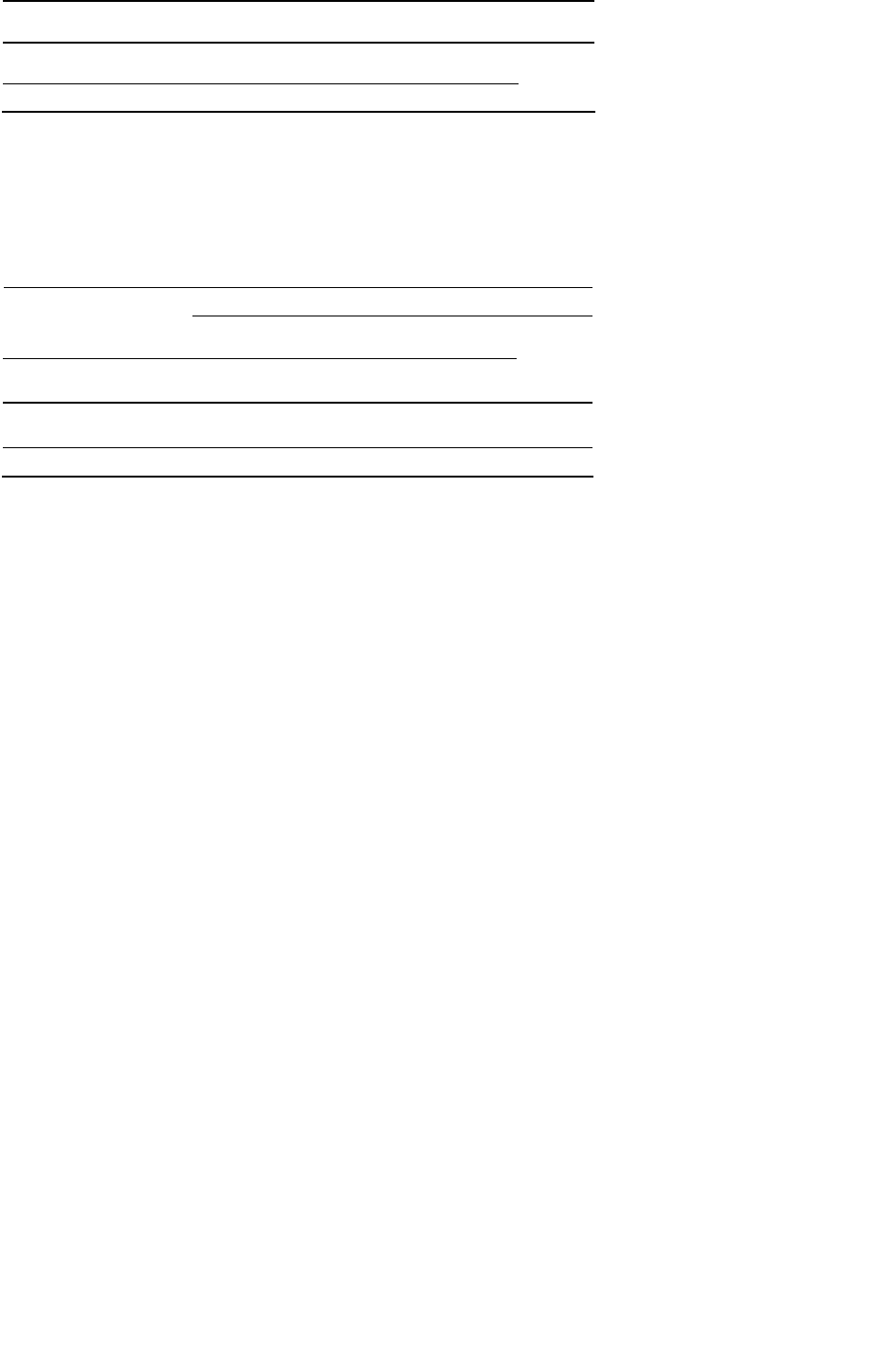

В табл. 7 приводится классификация 175 унилинейных обществ нашей выборки по типам

родственных групп и по признаку экзогамности. Включение этнических групп с двойным счетом

родства в обе колонки объясняет кажущиеся числовые несоответствия.

ТАБЛИЦА 7

Тип родственных групп и наличие

экзогамии

Штрилинейный

счет

происхождения

Матрилинейный

счет

происхождения

Экзогамные родовые половины 10 19

Неэкзогамные родовые половины и

экзогамные сибы 4 5

Родовые половины и другие

родственные группы, все

неэкзогамные 3 0

Экзогамные фратрии 9 5

Экзогамные сибы 74

33

Неэкзогамные сибы и экзогамные

линиджи

4

0

Неэкзогамные сибы и линиджи 3

0

Только экзогамные линиджи 10

5

Только неэкзогамные линиджи 6

3

ИТОГО 123 70

75

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ТАБЛИЦЕ 7: ограничимся статистическим

анализом лишь одной наиболее очевидной закономерности, которую можно проследить в данных,

публикуемых Мердоком в табл. 7. Закономерность эту можно сформулировать следующим образом:

«развитие и сохранение экзогамной дуально-родовой организации значимо вероятнее в матрилинейных, а не

в патрилинейных обществах» или «патри-линейность социальной организации значимо блокирует развитие

и сохранение дуально-родовой организации». Произведем, пользуясь материалами Мердока,

статистическую проверку этой гипотезы (табл. 7а). —А.К.

ТАБЛИЦА 7а

Тип родовой

организации

Экзогамная дуально-родовая организация

ИТОГО

0 (отсутствует) 1 (присутствует)

0 (патрилинейный) ИЗ

92%

10

8%

123

1 (матрилинейный) 51

73%

19

27%

70

ИТОГО 164

29

193

а = 0,001 (согласно одностороннему точному тесту Фишера);

ф

= р = + о,2б, а = 0,0003; у = + 0,62, а = 0,001.

Как мы видим, корреляция между вышеназванными гипотезами оказалась предсказанно направленной и

статистически значимой. Таким образом, высказанную выше гипотезу можно считать успешно прошедшей

кросс-культурную статистическую проверку. —А.К.

Следующая общая характеристика линиджей, сибов и родовых половин — тотемизм. С анализом

этого ставшего предметом многочисленных научных споров феномена читатель может

познакомиться в других работах (см. в особенности: [Frazer, 19Ю; Goldenweiser, 1933: 213-356;

Lowie, 1920: 137-145]), а здесь он проводиться не будет, поскольку его влияние на формальную

структуру социальных отношений сравнительно невелико. Одной из наиболее распространенных

характеристик так называемого тотемического комплекса служит обозначение родственных групп

по названиям животных. Объяснение несложно. Если бы люди, дающие своим товариществам

такие имена, как «Орлы» или «Лоси», профессиональным бейсбольным командам — «Волчата»,

«Скворцы» или «Тигры», студенческим командам — «Бульдоги», «Пантеры», «Черепахи» и

«Золотые медведи», использующие суслика и росомаху в качестве символов штатов, а осла и

слона как символы политических партий, считающие, что «Американский орел» борется за

мировое господство или за мир во всем

76

мире с «Британским львом» или «Русским медведем», — если бы эти люди были организованы в

сибы, разве стали бы они обозначать их названиями какого-то иного рода, чем сиб Медведя,

Бобра, Ястреба, Черепахи, Волка и т.д., как ирокезы?

Если социальные группы должны получить какие-то имена, идея обозначать их по названиям

животных кажется не менее очевидной, чем любые другие способы. Тем не менее достаточно

важно, что, хотя кровнородственные группы всегда и везде имеют имена, они отнюдь не

представляют собой названия животных, образуясь от названий растений, природных объектов,

местностей, имен вождей или предков и т.п. Придание кровнородственным группам имен — очень

важный феномен, так как общее имя позволяет идентифицировать члена родственной группы,

проживающего отдельно от своих родственников, помогая таким образом поддерживать осо-

знание членства в группе. В самом деле вполне вероятно, что присвоение некоего выделяющего

имени всем индивидам, родившимся в данном месте, и его сохранение лицами, покинувшими дом

при заключении брака, становится одним из основных путей формирования линиджей и сибов

(см.: [Lowie, 1920:157-158]).

Тотемические пищевые табу могут выполнять сходные функции. Даже в нашем обществе члены

некоторых религиозных сект обычно выделяются из своего окружения отказом от употребления в

пищу мяса по определенным дням или свинины вообще. Хотя, вне всякого сомнения, элементы

тотемического комплекса могут иметь самые разные природу и происхождение, многие из них

выполняют аналогичную функцию поддержания социального единства кровнородственной

группы в контексте их дисперсного расселения.

В обществах, имеющих как патрилинейные, так и матрилиней-ные линиджи, сибы или фратрии,

двойной счет происхождения не приводит к появлению принципиально новых структурных

характеристик. Существуют патрилинейные группы обоих типов, а индивид принадлежит

одновременно как к патрилинейной группе своего отца, так и к матрилинейной группе матери.

Среди ашанти, например, индивид наследует свою «кровь» через принадлежность к матрисибу

своей матери, а «дух» — через принадлежность к патрисибу отца; при этом оба этих сиба

экзогамные и тотемические [Rattray, 1923: 77-78]. Гереро также организованы в экзогамные

тотемические матри- и пат-рисибы; первые имеют преимущественно социальный, а вторые —

религиозный характер [Luttig, 1934: 58-67]. Ни в одном случае подобные группы не отличаются ни

в одном существенном отношении от кровнородственных групп, наблюдаемых в обществах,

применяющих только один унилинейный способ счета происхождения.

Однако если одной из форм экзогамной кровнородственной организации в обществе с двойным

счетом происхождения становятся родовые половины, развивается совершенно новый тип

структуры,

77

который может быть назван билинейными родственными группами. В отличие от унилинейных и

билатеральных родственных групп, билинейные родственные группы состоят из лиц, аффилированных

друг с другом как по материнской, так и по отцовской линии, включая индивидов, находящихся в

отношениях «сиблинг — сиблинг*, «орто-кузен — ортокузен», «дед по линии отца — дитя сына»,

«бабка по линии матери — дитя дочери». Исключенными из соответствующей кровнородственной

группы эго окажутся все лица, связанные с ним только патрилинейно или матрилинейно, как, впрочем,

и все индивиды, никак не связанные родственно с эго ни по каким линиям.

Билинейные родственные группы, технически обозначаемые как секции, уже давно известны у

аборигенов Австралии, а их билинейная природа была установлена еще во времена Гэлтона [Galton,

1889: 70-72]. Понимание этого вопроса значительно продвинулось благодаря исследованиям Дикона

[Deacon, 1927: 325-342], открывшего систему секций в Меланезии и давшего ей правильную интер-

претацию. Однако только Лоуренсу [Lawrence, 1937: 319-354] удалось окончательно прояснить данный

вопрос в исследовании, которое можно рассматривать как одно из наиболее оригинальных и значимых

достижений в области изучения социальной организации. Рэдклифф-Браун [Radcliffe-Brown, 1947: 151-

154], также выдающийся знаток социальной структуры австралийских аборигенов, счел нужным

подвергнуть критике Лоуренса в своей статье, посвященной разбору мелких этнографических вопросов

и обходящей реальную проблему. Поэтому необходимо подчеркнуть, что по основному и наиболее

важному вопросу прав именно Лоуренс, а Рэдклифф-Браун последовательно заблуждается.

Критически важным вопросом становится проблема детерминант социальной системы австралийского

типа. Интерпретация, угаданная Гэлтоном, подтвержденная Диконом, окончательно доказанная

Лоуренсом и принятая в настоящей работе, заключается в следующем. Подобные системы служат

результатом взаимодействия патрилинейных и матрилинейных родственных групп в контексте

наличия родовых половин и строгой экзогамии. Рэдклифф-Браун, не согласный по этому пункту как с

Диконом (см.: [Radcliffe-Brown, 1927: 347]), так и с Лоуренсом, приписывает формирование секций

влиянию терминологии родства (см.: [Radcliffe-Brown, 1930-1931: 43-45 et passim}). В зависимости от

свойственной им системы терминов родства, некоторым австралийским племенам якобы свойствен

предпочтительный кросс-кузенный брак, другим — предпочтительный брак с вторичными кросс-

кузенами; при этом родственные группы, согласно Рэдклифф-Брауну, представляют собой здесь лишь

совершенно вторичный и неважный феномен [Radcliffe-Brown, 1913: 190-193]. Когда под давлением

фактов Рэдклифф-Брауну приходится вынужденно признавать то, что брак обычно разрешен и с родст-

78

венниками, по отношению к которым применяются иные термины родства, он пытается выбраться из

тупика, утверждая, что эти родственники «находятся в эквивалентном отношении» к предпочитаемому

брачному партнеру. Анализ данных показывает, что те, кто «находятся в эквивалентном отношении»,

регулярно оказываются членами одной и той же билинейной родственной группы. Другими словами,

регулирует брак не терминология родства, а, как и показал Лоуренс, преобладающий тип родственных

групп.

Один из наиболее определенных выводов настоящей работы (см. гл. 7 и 9) заключается в том, что

родственные группы служат первичными детерминантами как терминологии родства, так и правил

заключения брака. Ни в одном регионе мира мы не можем найти каких бы то ни было свидетельств