Материалы Третьей Общероссийской конференции изыскательских организаций. Инженерные изыскания в строительстве

Подождите немного. Документ загружается.

240

И

нвестиционная политика ОАО «РАО «ЕЭС

России» на период 2007-2011 гг. предполагает

резкое увеличение ввода в эксплуатацию электри-

ческих и тепловых мощностей, в связи с чем, было

признанно необходимым, вернуться к объектам,

строительство которых было приостановлено. Од-

ним из таких объектов является Пермская ТЭЦ-6.

Инженерно-геодезические работы по исполни-

тельной съемке несущих конструкций и элемен-

тов зданий: Котельной, «Химводоочистки»,

«Предочистки» на объекте: «Пермская ТЭЦ-6», а

так же корректировке рабочей документации по

установке 2-х котлов Е-60-1,4-250 ГМ, выполня-

лись на основании технического задания и дого-

вора-подряда в мае-июле 2006 г. по заданию ОАО

«Территориальная генерирующая компания № 9».

Работы выполнялись в соответствие с требова-

ниями:

1. «Методических указаний по обследованию

строительных конструкций производственных

зданий и сооружений тепловых электростан-

ций» ч. 2 РД153-34.1-21.530-99, М., «СПО ОР-

ГРЭС», 2001.

2. «Методических указаний по организации и

проведению наблюдений за осадкой фундамен-

тов и деформациями зданий и сооружений

строящихся и эксплуатируемых тепловых элек-

тростанций» СО 153-34.21.322-2003, М., «ОР-

ГРЭС», 2005.

3. СП 11-104-97, М., «Госстрой», 1997.

4. СНиП 11-02-96, М., «Минстрой России», 1997.

5. Инструкции по топографической съемке мас-

штабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М., «Нед-

ра», 1982.

6. «Документация исполнительная геодезическая.

Правила оформления» ГОСТ Р 51872-2002,

«Госстрой России», ГУП ЦПП, 2002.

7. Правила по технике безопасности на топогра-

фо-геодезических работах (ПТБ-88). М., «Нед-

ра», 1988.

8. Стандарта предприятия. «Проектирование. По-

рядок оформления технической документации»

СТП-П-14-2002.

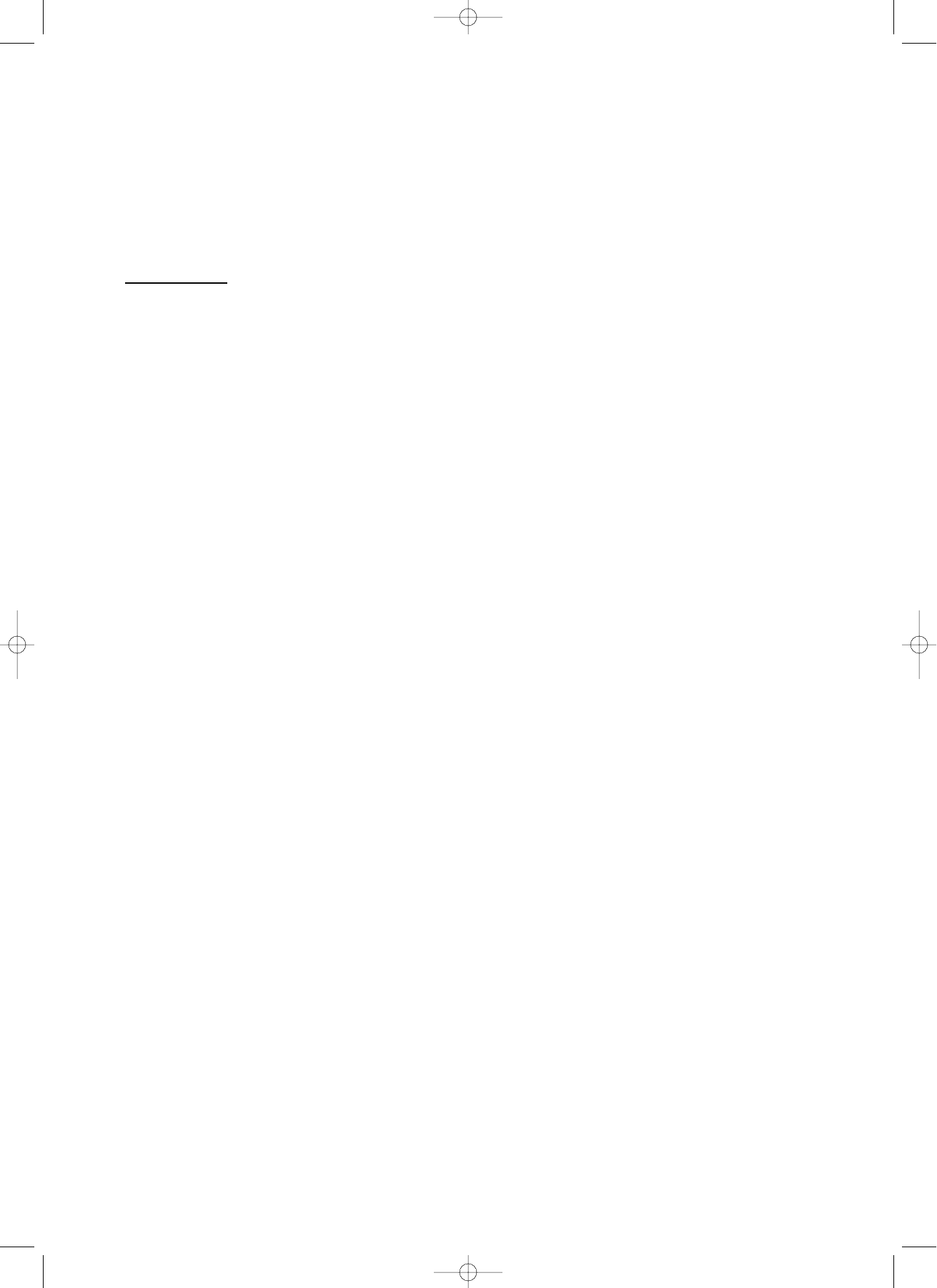

Общий вид незавершенных строительством

объектов Пермской ТЭЦ-9, на которых выполня-

лись работы, приведены на рис. 1, 2, 3.

Для разработки проектной документации за-

вершения строительства зданий Котельной, Пре-

дочистки и Химводоочистки была выполнена ис-

полнительная съемка, с целью определения воз-

можности продолжения строительных работ и

выявления отклонений от проекта, появившихся

в период строительства и монтажа конструкций.

Результаты инженерно-геодезической съемки

конструкций и их элементов были нанесены на

специальные схемы, на которых цифрами были

обозначены все фактические размеры конструк-

ций, расстояния между осями, отметки отдельных

точек, величины отклонений элементов конст-

рукции от проектного положения и др.

Геодезическая съемка существующих фунда-

ментов под оборудование в зданиях Котельной,

Химводоочистки и Предочистки производилась

электронным тахеометром Leica TCR407 №

659659 полярным методом, в результате которой

было определено положение существующих фун-

даментов относительно осей разбитой строитель-

ной сетки зданий, с указанием отметок пола в

Балтийской системе высот.

В здании Котельной, у швов между стеновыми

панелями, определялись отметки фундаментных

балок методом геометрического нивелирования с

помощью нивелира Sokkia C330 № 341082 и 4 ме-

тровой телескопической рейки.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ

НЕЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Чащин С.В.

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Екатеринбург

Sbornic_New_1 01/12/2008 19:42 Page 240

241

Перспективы развития инженерных изысканий в Российской Федерации

Рис. 1. Здание Котельной.

Рис. 2. Здание Химводоочистки

Sbornic_New_1 01/12/2008 19:42 Page 241

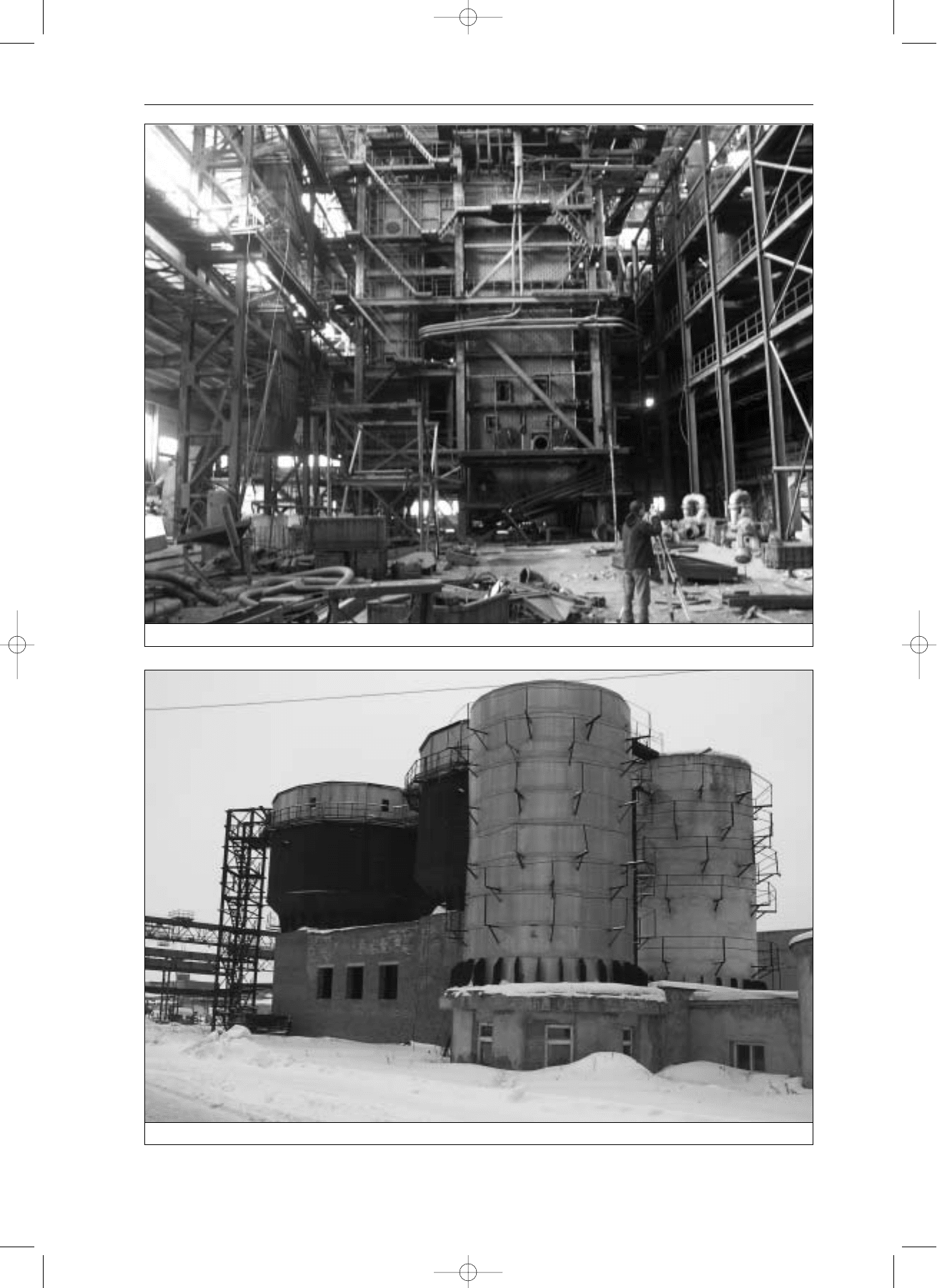

Продольные смещения колонн определялись

относительно створов, перпендикулярных исход-

ным створам. Поперечные смещения колонн оп-

ределялись относительно створов, параллельных

исходным створам, принятых для зданий.

Контроль фактического положения колонн по

вертикали выполнялся с помощью теодолита, ме-

тодом наклонного проецирования, в двух взаим-

но перпендикулярных плоскостях, по результатам

которого вычислялся общий крен по формуле

квадратов. Результаты контроля наносились на

Схему, пример которой приведен на рис. 4.

С помощью электронного тахеометра Leica

TCR407, используя Безотражательный метод, бы-

ли определены отметки низа ферм и верха колонн

в точках закрепления.

Плановое и высотное положение подкрановых

балок, тельферов определялось относительно

осей и рядов разбивочной сетки здания котель-

ной, Безотражательным методом.

Смещение осей подкрановых балок, тельферов

определялось относительно оси, соединяющей

начало и конец балки. Отметки получены триго-

нометрическим нивелированием в условной сис-

теме высот. Определение отметок подкрановых

путей производилось методом технического ни-

велирования по головкам рельсов подкрановых

путей.

При создании Планов незавершенных строи-

тельством зданий, в качестве основы для их соста-

вления, использовались чертежи, входящие в со-

став проектной документации, разработанной АО

«УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ» в 1986 году.

В процессе работ были восстановлены оси и

ряды разбивочной сетки, на основании которых

была осуществлена привязка колонн каркаса к

осям зданий с указанием конфигурации и разме-

ров колонн. Помимо этого, к колоннам каркасов

зданий были привязаны существующие внутрен-

ние стены и перегородки с нанесением существу-

ющих дверных, оконных и технологических про-

емов. На схемах были указаны толщина внутрен-

них перегородок и стен, материал перегородок,

показаны металлические элементы, которыми

были усилены перегородки зданий. Действитель-

ные значения линейных размеров (расстояния

между осями, поверхностями и т.п.) показаны чи-

словыми значениями, помещенными под размер-

ной линией, над которыми указан соответствую-

щий проектный размер.

242

МАТЕРИАЛЫ III ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Рис. 3. Здание Предочистки

Sbornic_New_1 01/12/2008 19:42 Page 242

По наружным стенам зданий выполнены про-

меры по оконным и дверным проемам с привяз-

кой их к колоннам каркасов зданий, определена

толщина наружных стеновых панелей, кирпич-

ные наружные стены нанесены в масштабе и от-

делены от железобетонных стеновых панелей.

При съёмке плана здания Химводоочистки вы-

полнена привязка существующих фундаментов

под оборудование, лотков, проёмов дверей, окон

и т.д. На планах разрезов этажей зданий показаны

вертикальные металлические связи с привязкой к

колоннам каркаса зданий.

По результатам исполнительной съемки зданий,

составлены планы (сечения) зданий на различных

отметках интересующих проектировщиков.

Согласно задания Заказчика, по результатам

съёмки составлены планы раскладки плит покры-

тий и перекрытий, на которых указаны размеры

плит (длина, ширина), нанесены невидимые бал-

ки перекрытия, на которые опираются плиты пе-

рекрытия, указаны проемы между плитами и от-

верстия с привязками к осям зданий, нанесены

бортики из кирпича или другого материала, обра-

мляющие проемы, измерены габариты ферм.

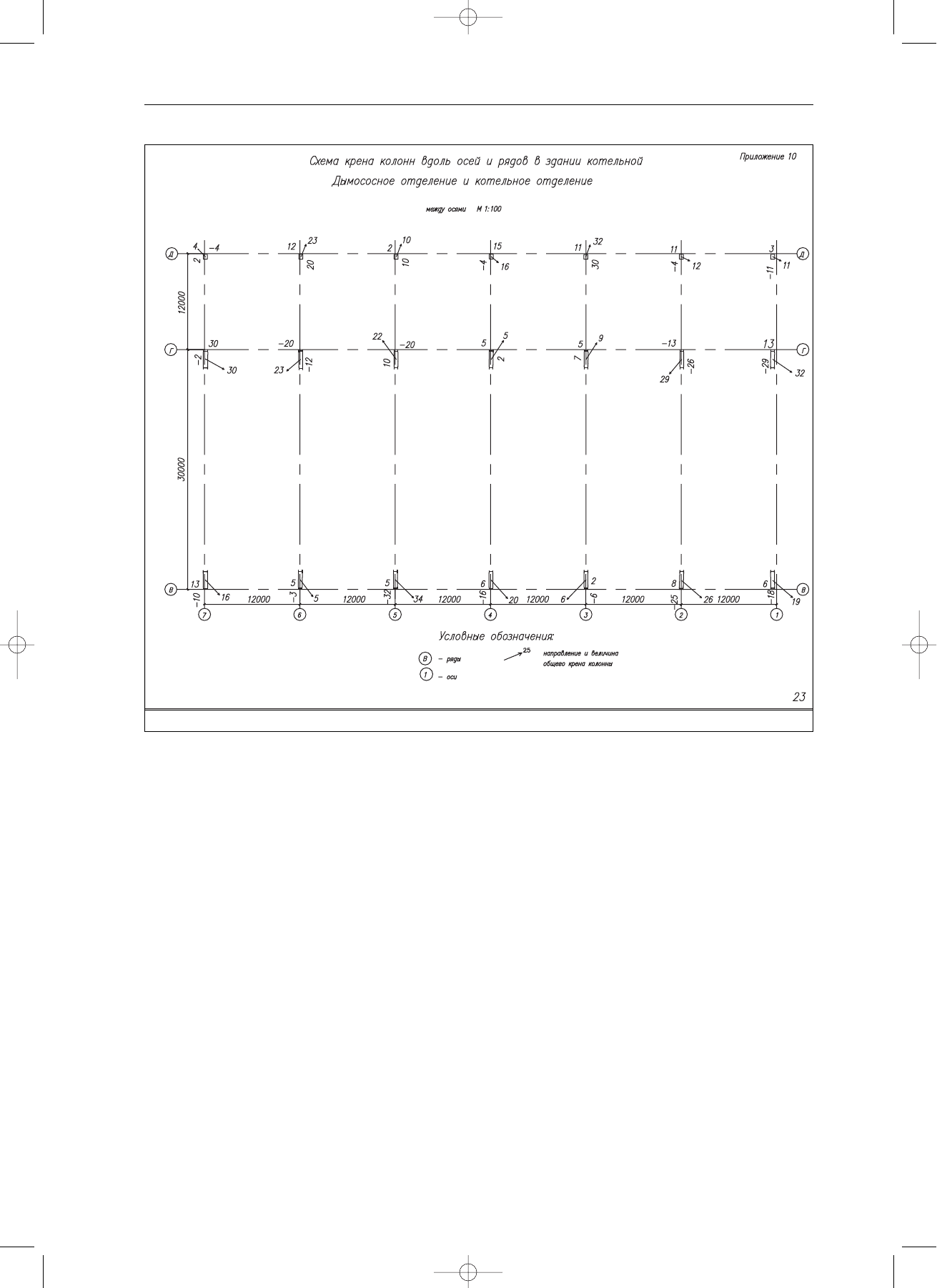

На планах кровли обозначена раскладка, коли-

чество и размеры парапетных плит с привязкой к

осям зданий (рис. 5). Кроме этого, на исполни-

тельном плане кровли котельной, совмещенным с

планом кровли вставки сделана привязка всех

строений на кровле (выходы вентиляционных ка-

налов, дефлектора, лестниц и т.д.), указаны водо-

разделы и уклоны по кровле к водосточным во-

ронкам.

Исполнительная съемка фасадов зданий вы-

полнялась полярным способом электронным та-

хеометром. При съемке недоступно расположен-

ных элементов конструкций применялся Безотра-

жательный метод определения положения точек.

Разрезы были выполнены как вдоль, так и по-

перек зданий полярным способом (рис. 6). На

разрезах указаны отметки перекрытий, покрытий,

размеры балок перекрытий, толщина перекрытий

243

Перспективы развития инженерных изысканий в Российской Федерации

Рис. 4. Схема контроля вертикальности колонн

Sbornic_New_1 01/12/2008 19:42 Page 243

и покрытий. Разрезы выполнены в относитель-

ных отметках в местах установки вертикальных

металлических связей по каркасу зданий.

При выполнении обмерных работ особое вни-

мание было уделено «двухветьевым» колоннам,

стропильным фермам, вертикальным связям по

колоннам в машинном зале котельной. В связи с

этим была проведена инструментальная съемка

электронным тахеометром элементов ферм, при-

вязаны горизонтальные и вертикальные связи по

нижнему и верхнему поясам ферм, определены

сечения элементов, из которых они состоят. Кро-

ме этого замерены габаритные размеры колонн,

как в плане, так и по высоте, измерены размеры

профилей, из которых состоят колонны, состав-

лена схема соединительной решетки элементов

колонн, замерены геометрические схемы верти-

кальных связей по колоннам каркаса и определе-

ны размеры элементов, из которых они состоят.

По результатам обмерных работ был выполнен

анализ состояния геометрических параметров не-

законченных строительством объектов.

На выполнение выше перечисленного компле-

кса полевых работ было затрачено 180 чело-

век/дней, а на камеральную обработку материалов

полевых работ, было затрачено 90 человек/дней.

Исполнительная съёмка, выполненная нами

при помощи электронного тахеометра, была зна-

чительно менее затратной по сравнению со съём-

кой, выполняемой при помощи рулетки и теодо-

лита, поскольку при наличии большого количест-

ва конструкций в снимаемом здании, тахеометри-

ческая съемка занимает длительный временной

промежуток.

Однако, для дальнейшего сокращения времен-

ных и трудовых затрат, а так же для повышения

точности съемки зданий, руководство ОАО «Ин-

женерный центр энергетики Урала» приняло ре-

шение о приобретении и внедрении в производст-

во системы лазерного сканирования.

Применение технологий лазерного сканирова-

ния при выполнении инженерных изысканий по-

зволит повысить скорость выполнения съемки и

расширит возможности получения трехмерного

изображения снимаемого объекта, выполнения

сечений снимаемого здания в любых плоскостях,

а также позволит снизить накладные расходы.

244

МАТЕРИАЛЫ III ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Рис. 5. План кровли. М. 1: 200

Рис. 6. Разрез

Sbornic_New_1 01/12/2008 19:42 Page 244

245

П

роведение деформационного мониторинга зда-

ний и сооружений в период их возведения и экс-

плуатации стало необходимостью и обязательным фа-

ктом безопасного строительства, особенно при прове-

дении строительства высоко- и глубокоэтажного зда-

ния или при проведении работ на «неблагополучных»

грунтах. Основной задачей является обнаружение

«опасных» смещений, предшествующих активному

процессу разрушения. Учитывая все усложняющиеся

проекты сооружений, становится необходимым ус-

ложнять и увеличивать объемы и задачи проведения

контроля за деформациями возводимых сооружений.

Тр адиционные методы не решают новых, более слож-

ных задач деформационного мониторинга с примене-

нием проверенных геодезических способов (засечки,

геометрическое и тригонометрическое нивелирова-

ние и т.д.), так как картина осадок и смещений (а так-

же кренов, кручений, изгибов и др. деформаций) ста-

новится более многогранна, а сами смещения и осад-

ки в своей фазе накопления упругих деформаций не-

значительны. Это требует усложнения геодезических

работ для уверенного определения деформаций.

Одним из способов наблюдения за деформация-

ми стенки, примыкающей к геомассиву (т.н. «стенки

в грунте») является инклинометрия, которая позво-

ляет определить изменение планового положения

скважины, закрепленной в стенке в грунте.

В настоящее время все инклинометры делят на

две группы. Инклинометры первой группы предна-

значены для контроля направления бурения сква-

жин. Точность определения зенитного угла у таких

инклинометров лежит в пределах 1,2 – 17,0'. Основ-

ными разработчиками инклинометров являются:

ЗАО «Росприбор» (Москва), «Тюменьпромгеофизи-

ка» (Тюмень), ЗАО «Гирооптика» (Санкт-Петер-

бург), НПП «Горизонт» (Ижевск) и др.

Инклинометры второй группы применяются при

контроле за деформационными процессами при

строительстве зданий и сооружений с фундаментами

глубокого заложения или при строительстве на уча-

стках, где возможны оползневые явления. Основны-

ми разработчиками являются: ООО «Микросенсор-

ные технологии» (Москва), ООО «НТЦ «Техниче-

ская диагностика и прецизионные измерения» (Мо-

сква), фирма SINKO (США) и др. Точность

приборов лежит в пределах 10 – 72''.

В лаборатории медленных геофизических про-

цессов ИФЗ РАН под руководством к.ф.-м.н. Дубов-

ского В.Б. создан высокоточный скважинный инк-

линометр оригинальной конструкции – НИ-2. Его

отличительными особенностями являются: возмож-

ность сохранения в процессе работ азимута чувстви-

тельного элемента, возможность в значительной

степени ослабить аппаратурные погрешности и вы-

числять абсолютное значение зенитных углов. При

помощи НИ-2 возможно определение планового

положения ствола скважины на разных горизонтах с

точностью не грубее 1 мм, что позволяет решать ши-

рокий круг задач контроля смещений геомассива и

деформаций строительных конструкций.

Инклинометр состоит из четырех основных ча-

стей:

•

направляющей штанги, устанавливаемой в сква-

жину;

•

чувствительного элемента, жестко закрепленного

на направляющей штанге;

•

кабеля для подъема и спуска направляющей

штанги с чувствительным элементом и для пере-

дачи на поверхность сигналов с чувствительного

элемента;

•

измерительного блока, устанавливаемого на по-

верхности питающего энергией всю установку,

принимающего электрические сигналы и транс-

формирующего их в цифровые показатели.

Измерения при помощи инклинометра включают

в себя 3 обязательные процедуры:

•

определение зенитных углов наклона в скважине

при помощи чувствительного элемента;

ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ

ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ

Четверикова А.А.

Государственный Университет Землеустройства, Москва

Sbornic_New_1 01/12/2008 19:42 Page 245

•

определение азимутального угла плоскости изме-

рений (для привязки полученных углов наклона к

определенному направлению, заданному перед

выполнением работ);

•

определение глубины положения чувствительно-

го элемента.

В последнее время разработаны и опробованы

различные методики: лабораторных исследований

НИ–2; проведения полевых работ и обработки по-

лученных результатов. Проведены испытания при-

бора и пробные измерения на разных объектах горо-

да Москвы, а именно: Воробьевы горы (объект

«Фундамент-проект»), Государственный музей-за-

поведник (ГМЗ) «Коломенское» и Борисовские пру-

ды (объекты Мосводоканала), Карамышевская на-

бережная и Мякининская пойма, «ул. Гашека» и «ул.

Рождественка» (объекты НИИОСПа).

Задачи, решаемые на названных объектах, связа-

ны преимущественно с определением изменений

профилей скважин.

Рассмотрим полученные результаты при проведе-

нии инклинометрических работ на объекте строи-

тельства «ул. Гашека». Задачей проведения работ был

контроль отклонения стенки в грунте от заданного

проектного положения.

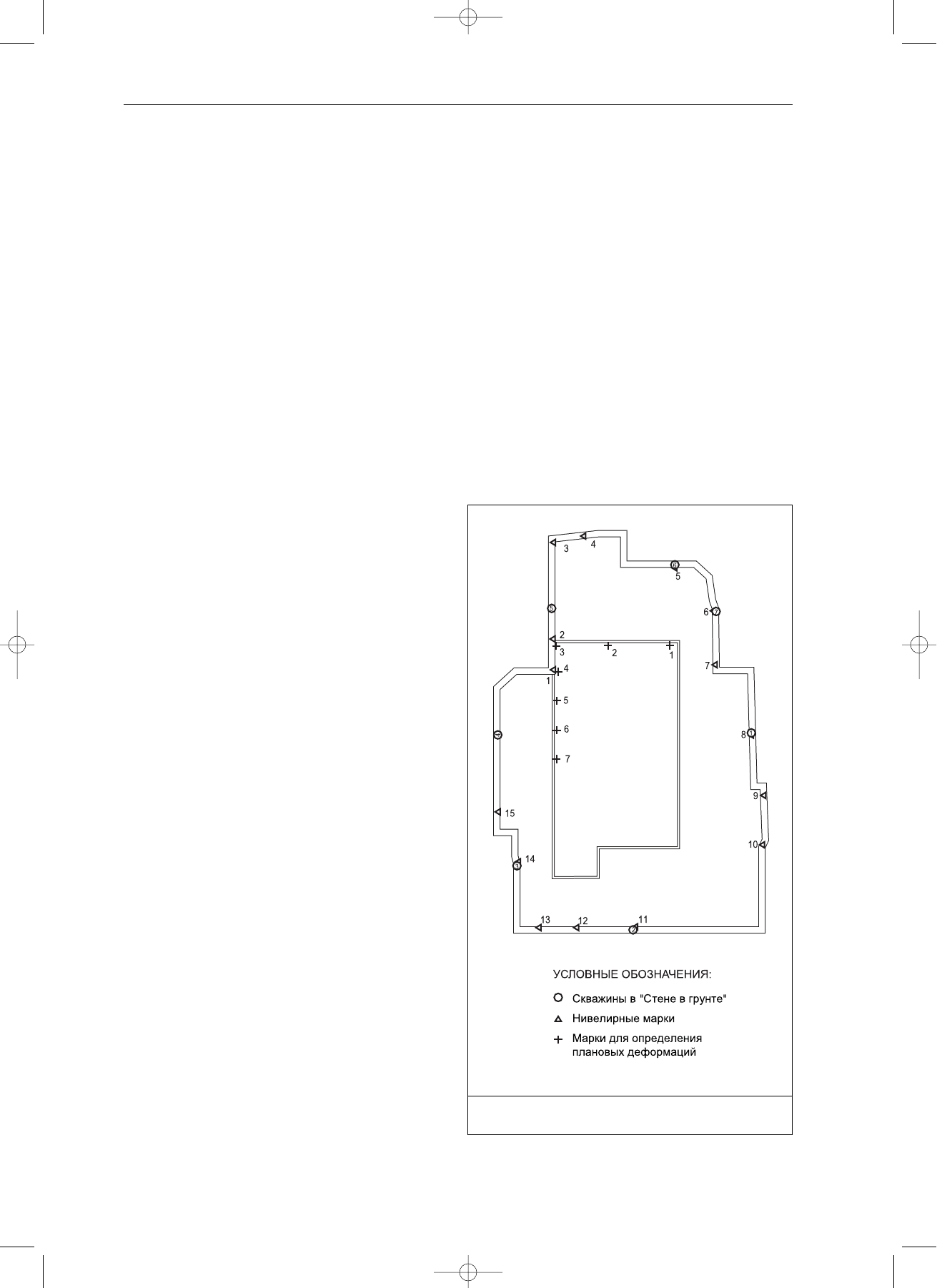

На объекте «ул. Гашека» проводился комплекс

геодезических работ: определение плановых и вы-

сотных изменений положения стенки в грунте, инк-

линометрические наблюдения за деформациями

стенки в грунте.

Схема расположения деформационных марок и

скважин представлена на рисунке 1.

Наблюдения за деформациями строящегося зда-

ния проводились тахеометром (Nikon NPL 362) и

цифровым нивелиром (Topcon DL – 101C).

Результаты двух эпох тахеометрических измере-

ний, проводимых на объекте, показали, что суммар-

ные зарегистрированные плановые перемещения

находятся в пределах точности тахеометрической

съемки в полевых условиях ± 3 – 4 мм.

Геометрическое нивелирование было выполнено

для определения изменений осадок стенки в грунте.

Анализ результатов показал, что вертикальные под-

вижки за время проведения откопки котлована пре-

небрежимо малы и лежат в пределах ± 1 мм.

Инклинометрические измерения, как самые за-

щищенные в условиях строительства, проводились

последовательно в течение всего периода монито-

ринга. Точность определения приращения на каж-

дой станции в каждую эпоху измерений в среднем

составила 0,2 мм на 2,24 м, а точность определения

планового положения устья скважин лежит в интер-

вале 0,3 – 0,8 мм. Измерения проводились в направ-

лении внутрь котлована.

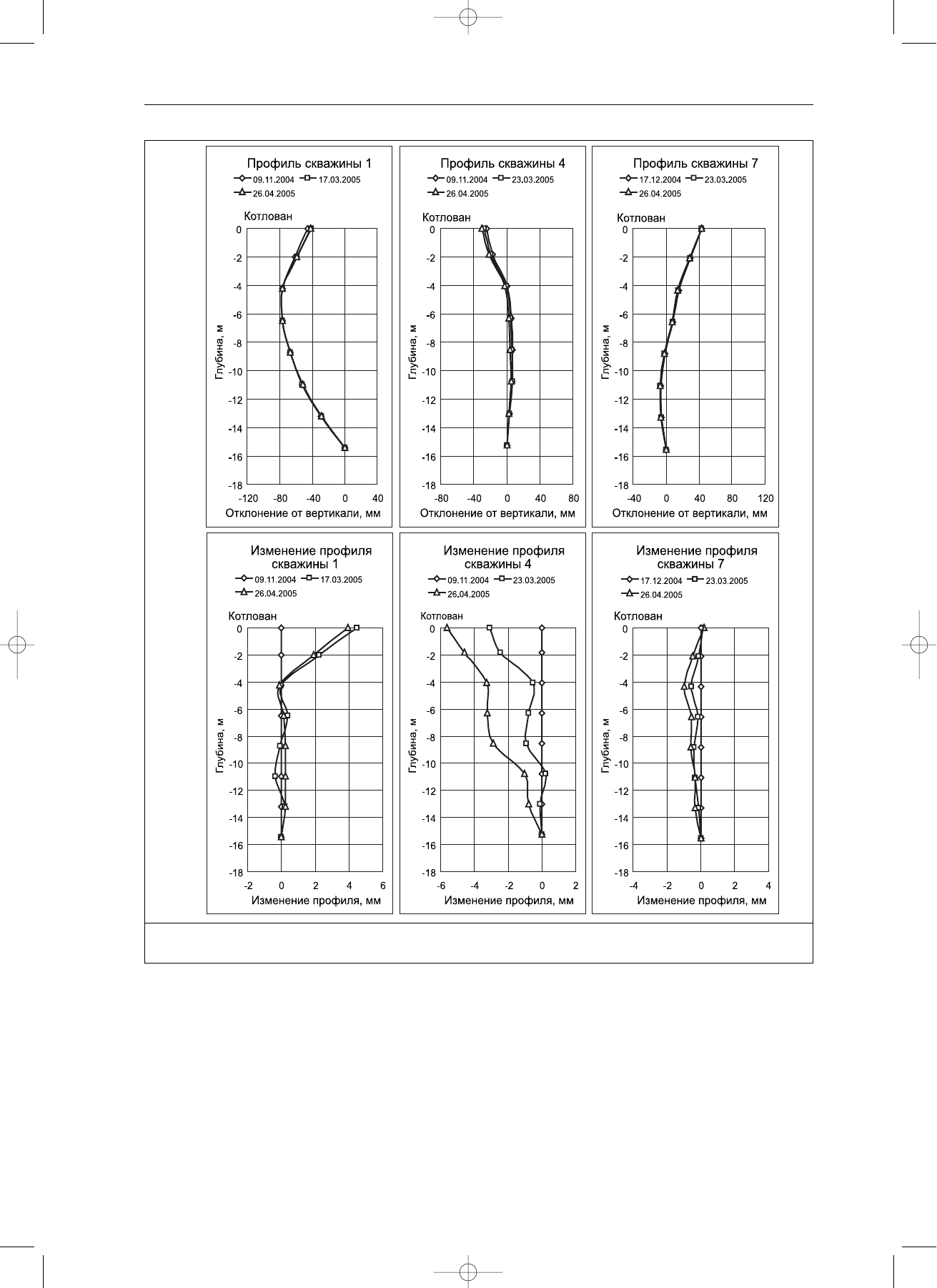

По графикам изменения профиля скважин, замуро-

ванных в стенку в грунте можно наглядно представить

плановое смещение стенки в грунте на различных глу-

бинах, вплоть до наиболее заглубленной части. Полу-

ченные на наиболее представительных скважинах ре-

зультаты приведены на рисунке 2 в виде графиков про-

филей и графиков изменения профилей скважин.

После анализа результатов инклинометрических

наблюдений были сделаны следующие выводы:

•

На скважинах 2, 3, 5, 6, 7 выявлены несуществен-

ные плановые смещения, лежащие в пределах до

3±0,3 мм.

•

Статистически значимые плановые смещения, хотя

и весьма малые, все-таки были обнаружены на сква-

жинах 1 и 4 и составили на дневной поверхности ве-

личины 3,9 ± 0,5 мм и 5,6 ± 0,3 мм соответственно.

•

Стрела прогиба стенки в грунте не превышала

1–6 мм, что значительно меньше допустимых де-

формаций (3-5 см).

246

МАТЕРИАЛЫ III ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Рис. 1. Схема расположения деформационных

марок и скважин по адресу: ул. Гашека, вл. 6

Sbornic_New_1 01/12/2008 19:42 Page 246

Таким образом, по результатам выполненных

наблюдений приходим к выводу, что инклиномет-

рические наблюдения при помощи НИ–2 на объ-

ектах гражданского строительства позволяют

контролировать деформации при строительстве

подземных этажей (стенки в грунте), что трудно-

выполнимо традиционными методами геодезии.

Применение инклинометров на оползневых

склонах для решения таких задач, как определе-

ние залегания зеркала скольжения, направления

и скорости движения оползня, динамики разви-

тия оползневого процесса, позволяет сделать вы-

вод о необходимости дальнейшего развития этого

направления и поиска новых способов примене-

ния его для решения задач деформационного мо-

ниторинга.

247

Перспективы развития инженерных изысканий в Российской Федерации

Рис. 2. Графики профилей и изменений профилей на объекте гражданского строительства,

ул. Гашека, вл. 6

Sbornic_New_1 01/12/2008 19:42 Page 247

248

В

течение двух полевых сезонов 2006 и 2007 годов

ЗАО «НИПИ ИнжГео» использовало для аэро-

съёмки лазерный сканер ALTM-3100.

Работы выполнялись на объектах ОАО «Транс-

нефть», а также на объектах других Заказчиков, при

этом полевой сезон имел значительную продолжитель-

ность. В полевой сезон 2007 года, который начался

3 января и продолжался до декабря месяца, т.е. практи-

чески весь год, выполнялись работы в Тихорецком рай-

оне Краснодарского края, для «Формирования баз дан-

ных цифровой картографической основы в Краснодар-

ском крае» и в Читинской области на объекте «Строи-

тельство железнодорожной линии «Нарын – Лукоган».

В течение всего года выполнялась адаптация и со-

вершенствование используемого оборудования, в ре-

зультате чего Сканер ALTM-3100 по своим характери-

стикам производительности и качеству сканирования

был выведен на паспортный уровень. Выполнена мо-

дернизация среднеформатной аэрофотокамеры Rollei

до 39 мгп. Выполнена модернизация самолета АН-2 с

целью наибольшего приспособления его для выпол-

нения аэрофотосъёмочных работ. Полученная на пра-

вах аренды стала использоваться широкоформатная

камера UltraCam. Полностью введен в эксплуатацию

сканер Ilris-36d, который в настоящее время использу-

ется для «Разработки и внедрения новейших техноло-

гий мониторинга и оценки сейсмического состояния

территории г. Сочи». Результаты сканирования, вы-

полненные этим сканером, обрабатываются с помо-

щью программного продукта Polyworks версии 10.

Работы по объектам олимпиады 2014 года выпол-

нялись в октябре 2006 года, а затем были продолже-

ны в январе, марте, мае и октябре 2007 года. Во вре-

мя этого выполнялось воздушное лазерное сканиро-

вание совместно с цифровой аэросъемкой камерой,

имеющей размер матрицы 22 мгп. Съемка выполня-

лась для построения инженерно-топографических

планов, определения снегозапасов, определения ла-

виноопасных участков.

В 2006 году материалы съемки, выполненной ла-

зерным методом, вызывали определённое недоверие у

заказчиков, вследствие чего, заказчиками многократ-

но проводились экспертизы материалов работ. Можно

привести выдержку из акта экспертизы, выполненной

специалистами ОАО «Гипрогазцентр»: «Из результа-

тов экспертизы следует, что данный метод выполне-

ния инженерно-геодезических работ, может быть ис-

пользован в дальнейшем. Комиссия дополнительно

отмечает, что для выполнения работ методом воздуш-

ного лазерного сканирования в настоящее время, от-

сутствует нормативно-техническая документация,

регламентирующая требования к их выполнению».

Действительно, отсутствие Нормативно-техниче-

ской документации на работы, связанные с исполь-

зованием Воздушных лазерных сканеров при инже-

нерных изысканиях, существенно сдерживает широ-

кое внедрение этого прогрессивного метода съёмки,

но в то же время следует помнить, что есть СНиП 11-

02-96 «Инженерные изыскания для строительства.

Основные положения», и СП 11-104-97 «Инженер-

но-геодезические изыскания для строительства», в

которых изложены требования к инженерно-топо-

графическим планам, которые являются конечной

продукцией инженерно-геодезических изысканий.

Поэтому вызывает недоумение работа некоторых

компаний, когда в техническом отчете по созданию

инженерно-топографических планов М. 1:1000, вы-

ше названные документы не упоминаются, а в каче-

стве конечной продукции представляются ортофото-

планы, которые, на самом деле, являются «полуфаб-

рикатом», т.е. промежуточным материалом в процес-

се создания инженерно-топографических планов.

В заключение необходимо отметить, что примене-

ние метода лазерного сканирования и цифровой аэро-

фотосъемки в инженерно-геодезических изысканиях,

экономически оправдало себя, о чем свидетельствуют

итоги сезонов 2006-2007 годов. Направление рента-

бельное и не убыточное для института, востребованное

самым широким кругом заказчиков. Поэтому целесо-

образно дальнейшее совершенствование технологии,

как в области сбора данных, так и технической базы

(применение широкоформатных камер, современных

воздушных и наземных сканеров, современных авиа-

носителей), а так же и в области обработки данных.

ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ И ЦИФРОВАЯ

АЭРОФОТОСЪЕМКА В ИНЖЕНЕРНЫХ

ИЗЫСКАНИЯХ

Черкесов С.Н.

ЗАО «НИПИ ИнжГео», Краснодар

Sbornic_New_1 01/12/2008 19:42 Page 248

249

В

нашей стране в дорожно-транспортных про-

исшествиях (ДТП) ежегодно погибает около

35 тыс. человек и более 250 тыс. получают увечья,

оставаясь инвалидами. Основной причиной ДТП

является несоблюдение водителями транспорт-

ных средств (ТС) правил дорожного движения

(ПДД), представляющих собой свод законов для

водителя, нарушение которых может привести к

плачевным последствиям.

Проблема ДТП стала настолько актуальной,

что Президент РФ издал Указ «О первоочередных

мерах по обеспечению безопасности дорожного

движения» № 1042 от 22.09.06 г., а Правительство

РФ приняло Федеральную целевую программу

«Повышение безопасности дорожного движения

в 2006-2012 годах».

Сокращение, на наш взгляд, числа нарушений

правил дорожного движения возможно в том слу-

чае, если каждый водитель будет знать, что все его

нарушения, где бы они ни произошли, будут за-

фиксированы и за них неотвратимо последует на-

казание. Решение этой проблемы требует комп-

лексного подхода, и, в частности, широкого вне-

дрения современных цифровых информацион-

ных технологий.

Для автоматизированного выявления наруши-

телей ПДД требуется, как наличие формализован-

ного (понятного для компьютера) представления

требований ПДД, так и знание реального (факти-

ческого) перемещения транспортных средств.

Формализованным представлением требова-

ний ПДД применительно к данному региону и ви-

ду транспортного средства как раз и является

цифровая карта дорожного движения (ЦКДД),

которая впервые предложена авторами. Она пред-

ставляет собой совокупность слоёв координатно-

векторной информации о поворотных точках

пространства, разрешённого для движения того

или иного транспортного средства (грузового или

легкового автомобиля, автобуса, скорой помощи,

пожарной службы, милиции, службы спасения и

других) в определенном направлении, и положе-

ния на нём зон действия дорожных знаков и до-

рожной разметки, содержащихся в действующих

правилах дорожного движения и фактически име-

ющихся на данной местности (ограничение ско-

рости, запреты на стоянки, остановки, повороты,

развороты, разделительные линии и т. п.).

Задача, которую помогает решать предлагаемая

ЦКДД, состоит в выявлении транспортных

средств, нарушивших правила дорожного движе-

ния, а также в информировании водителя транс-

портного средства, оснащенного ЦКДД, об име-

ющихся на данной местности дорожных знаках, а

также о нарушении им требований этих знаков.

Принцип построения цифровой карты дорож-

ного движения хорошо виден из рассмотрения

фрагментов её слоев, представленных на рис. 1 –

5, где жирными линиями с большими черными

точками показаны границы, которые соответству-

ют одному из возможных условий ограничения

движения транспортных средств.

На рис. 1 представлен фрагмент слоя, в кото-

ром записаны координаты поворотных точек,

ограничивающих пространство (сплошные тол-

стые линии), разрешённое для передвижения

транспортных средств в одном направлении

(разрешенные направления движения показаны

стрелками, а пунктиром изображена граница

всей проезжей части). Выезд ТС за пределы это-

го пространства является нарушением правил до-

рожного движения. На рис. 2 представлен фраг-

мент слоя, в котором записаны координаты пово-

ротных точек, ограничивающих пространство,

АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОЙ

КАРТЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГИС

КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ

Данилов О.М., Мышляев В.А.

ЗАО «Центральная компания МФПГ «БелРусАвто», Москва

Sbornic_New_1 01/12/2008 19:42 Page 249