Мартов В. (ред. серии). Заря человечества

Подождите немного. Документ загружается.

Череп Taung (череп из Таунга) — получил на-

звание от места разработки известняка в Юж-

ной Африке, где в 1924 г. обнаружили эти древ-

ние кости. Они являются надежным доказатель-

ством присутствия первых гоминидов в Африке.

Череп принадлежит австралопитеку — ребенку

шести лет. Профессор анатомии Уитвотерсендс-

кого университета Рэймонд Ларт по форме че-

репа, слишком высокого и круглого для челове-

кообразной обезьяны, и всем сохранившимся

молочным зубам, едва ли более крупным, чем у

ребенка человека, быстро определил, что остан-

ки должны принадлежать виду гоминидов. Даль-

нейшие находки фрагментов скелетов австрало-

питеков рода африканус позволяют предполо-

жить, что рост взрослой мужской особи дости-

гал 1,3 м, а вес — 45—50 кг.

немного манипулировать передними конечностями, например шимпанзе,

обычно более развиты, чем те, кто не проявляет таких навыков. Следователь-

но, можно предположить, что само действие — откалывание кусков камня для

изготовления орудия — в прямом смысле слова увеличивало интеллект челове-

ка умелого: благодаря ему разум получал возможность осуществлять еше бо-

лее сложные задачи, выполняемые руками, а это, в свою очередь, стимулиро-

вало дальнейшее развитие мозга.

Изготовление орудий требовало больших знаний, чем простое понимание

того, как сделать данный предмет. Нужен был новый уровень воображения и

предвидения близких последствий, чтобы разглядеть внутри округлого камня

заостренную грань. Если австралопитеку достаточно было просто знать, где

найти еду, то человек умелый также должен был знать, где искать материалы

для своих орудий. Этот вид деятельности научил его предусматривать, запоми-

нать и планировать — нечто недостижимое при сборе ягод с кустов.

По мере увеличения человеческого мозга возрастал и размер головы.

И это могло бы стать камнем преткновения. Новый способ передвижения —

прямохождение — ограничивал ширину таза человека: если бы тазовые кости

раздались, ноги оказались бы под углом, то есть почти бездейственными, и,

следовательно, человек вновь опустился бы на четвереньки. Но, с другой сто-

роны, узкий таз ограничивал ширину родовых путей, уменьшая обьем черепа

новорожденного до 350 куб. см. Объем мозга большинства приматов всего

лишь удваивается во время роста детеныша, то есть размер мозга взрослой

особи при такой ширине родовых путей никогда бы не превысил 700—800 куб.

см. Здесь развитие человека могло бы и прерваться. До тех пор безостановоч-

ный ход эволюции столкнулся с непреодолимым на первый взгляд препятстви-

ем. Или передвижение на двух ногах, или большой мозг.

Тем не менее ресурсы эволюции еше не были исчерпаны. Постепенно, ко-

нечно же неосознанно, у человеческих существ начал меняться путь развития

каждой отдельной особи. Матери стали рожать детей, чей мозг в основном

должен был увеличиваться после рождения. Со временем этот процесс завер-

шился тем, что мы имеем сейчас: мозг обычного новорожденного составляет

только 25 % от того объема, который будет у взрослого человека; это сравни-

мо с 65 % объема мозга шимпанзе. Преимущества такого развития заключа-

лись в том, что мозг гоминидов теперь становился после рождения в четыре

раза больше. Но были и недостатки: рост тела не поспевал за стремительным

увеличением мозга в первые годы жизни.

Человечество заплатило за развитие мозга после рождения затянувшейся

беспомощностью в начале жизни. Если жеребенок мог сам подняться на ноги и

ходить уже через два часа после появления на свет, а детеныш бабуина был

вполне самостоятельным через 12 месяцев, то ребенок человека оставался за-

висимым от матери почти во всем первые шесть лет жизни.

Это обусловило совершенно новую социальную структуру. Раньше самки

приматов спаривались, а потом сами растили детенышей. Теперь же предста-

вители обоих полов стали объединяться для кормления и воспитания своих

беспомощных детей, что, в свою очередь, потребовало более постоянных и

сложных связей между отдельными индивидами.

С большой уверенностью можно полагать, что самые яркие отличительные

особенности человека возникли как следствие этих социальных контактов — и

как ответ на них. Репродуктивный цикл женшины, позволяющий ей быть опло-

дотворенной почти в любое время, а не только в определенный брачный сезон,

вполне мог развиться из потребности общества в родителях, способных на

прочную связь, а также вследствие возникшей из этой стабильности большей

близости между мужчиной и женшиной. Возможно, поэтому появилась и спо-

собность женщины испытывать оргазм, хотя это несвойственно самкам ни од-

ного вида животных. Также предполагалось, что постоянные сексуальные от-

31

ношения между мужчиной и женщиной возникли благодаря прямохождению,

позволившему им спариваться лииом друг к другу. Визуальный контакт имел

дополнительное связующее воздействие, которого не было у животных, вынуж-

денных спариваться передом к спине. Но пример орангутанов не поддержива-

ет данную теорию: эти человекообразные обезьяны спариваются лииом друг к

другу, хотя никогда не передвигались на двух ногах, и у них нет никакой вер-

ности своему партнеру.

Распространение людей вида homo habilis — человек умелый, если судить по

местам, где обнаружены их ископаемые останки, не вышло за пределы Восточ-

ной Африки. Пока не существует веских доказательств того, что находки во

Франиии и Пакистане являются, как утверждалось, орудиями, изготовленными

людьми этого вида. Но даже если человек умелый не ощутил побуждения по-

знать остальной мир, эволюция не стояла не месте, и примерно 1,6 млн лет на-

зад человек умелый уступил дорогу более развитому виду гоминидов, извест-

ному как homo erectus — человек выпрямленный.

Эти новые гоминиды были прямыми потомками человека умелого, только

более мошными по телосложению. Их самый крупный представитель был на

50 см выше и на 20 кг тяжелее самого большого гоминида — человека умело-

го. Возможно, высокий рост новых гоминидов был неосознанным ответом на

нехватку питания: чем крупнее животное, тем ниже, пропорционально разме-

рам тела, его энергетические потребности. Например, мартышке нужно в три

раза — при относительном измерении — больше энергии, чем человеческому

существу. Поэтому для удовлетворения энергетических потребностей необхо-

димо или питаться высококалорийными продуктами — орехами и мясом, или

весь день напролет есть низкокалорийную пишу — траву и листья. Столкнув-

шись с тем, что высококалорийной пищи мало, а низкокалорийная — в изоби-

лии, гоминиды вполне могли постепенно прийти к увеличению объема тела,

чтобы компенсировать этот дисбаланс.

Увеличилось не только тело. Объем мозга среднего человека выпрямленно-

го теперь достигал 950 куб. см, тогда как у человека умелого он был 800 куб.

см. Благодаря этим улучшенным физическим и умственным характеристикам

новые гоминиды развили гораздо более сложные приемы изготовления ору-

дий, чем простое раскалывание камней. Из подходящего обломка камня чело-

век выпрямленный мог сделать симметричное миндалевидное орудие, извест-

ное под названием «рубило», которым легко рассекали тушу животного. Он

также знал, как сделать каменный скребок, отделявший шкуру от плоти, —для

этого большой каменный отшеп обрабатывали мелкими сколами.

В какой-то момент человек выпрямленный научился пользоваться огнем.

Самые первые свидетельства этого весьма двусмысленны: в Чисованиа в Вос-

точной Африке ученые нашли куски обожженной глины, датируемые 1,4 млн

лет назад. Неподалеку обнаружили кости животных и каменные орудия, дока-

зывающие присутствие ранних людей, возможно, человека выпрямленного.

Исследование глины показало, что она спеклась при 400 °С — температуре

обычного костра, разжигаемого на стоянках. Но в этом нет твердой уверенно-

сти; некоторые специалисты указывают, что глина могла лежать в возгорев-

шемся кусте.

Нет веских и четких доказательств и того, что огонь был подвластен чело-

веку в течение последующего миллиона лет. В пешере Чжоукоудянь (Верхняя

пешера) недалеко от Пекина сохранились человеческие останки, которым

460 000 лет, и пласты того, что раньше считалось древесным углем, а сей-

час — сгоревшим пометом совы и летучей мыши. И снова невозможно ска-

зать наверняка, был ли этот помет сознательно сожжен человеком или он про-

сто случайно попал в огонь.

Таким образом, точно неизвестно, когда человек выпрямленный получил

32

этот иенный дар — огонь. Но мы доподлинно знаем, что род человека выпрям-

ленного, в отличие от рода человека умелого, жил не только в благоприятных

условиях Африки, но и в более холодных климатических зонах Европы и Китая.

Если человек выпрямленный пришел в эти не столь теплые земли из Африки,

что вполне вероятно, то огонь был необходимой составляющей его жизни. Без

огня человек не смог бы пережить зиму в открытых всем ветрам степях Вос-

точной Европы.

Начало четвертичного периода (антропогена), примерно от 2 млн лет назад

до VIII тысячелетия до н. э., было не особенно удачным для жизни в любом мес-

те земного шара. Периодические отклонения орбиты Земли и постоянно ме-

нявшиеся очертания материков обусловили частые перемены климата. Тогда

приблизительно каждые 100 000 лет ледниковый период сменялся более теп-

лым, межледниковым периодом.

За время между нашествиями ледников, подобное нынешнему, в зоне эк-

ватора выпадали обильные дожди, а в северных и южных районах иарил до-

вольно умеренный климат. Но каждому межледниковому периоду приходил

коней, становилось холоднее, с севера на юг наползали ледники, сковывая

большую часть Европы и Северной Америки. В Северной Азии тоже станови-

лось очень холодно, но из-за недостатка дождей там не было льдов. Потом,

через несколько тысячелетий, а иногда и через несколько сотен лет, леднико-

вый период доходил до своей наивысшей точки и внезапно сменялся очеред-

ным потеплением.

При всех переменах климата человек выпрямленный упорно пытался вы-

жить, за 1,5 млн лет сравнительно мало преобразившись физически и умствен-

но. Он немного усовершенствовал свои орудия и научился делать жилиша из

веток, но главных достижений он добился в охоте. Примерно 300 000 лет на-

зад группы скитавшихся охотников рода человека выпрямленного стали охо-

титься на таких крупных животных, как слон. Пользуясь огнем, они загоняли

свою жертву в замкнутое пространство, где ее легко можно было прикончить.

Эти люди передвигались группами по 20—30 человек. В Африке, Азии и

Европе, вероятно, насчитывалось до 40 000 таких групп, то есть меньше мил-

лиона человек на всей Земле. Как они жили — вопрос спорный. По всей види-

мости, человек выпрямленный не отличался сложной работой органов речи,

свойственной сегодняшнему человеку. Но в любом случае согласование дей-

ствий людей во время охоты на крупную дичь вполне могло осуществляться

жестами и наглядными примерами; волки владеют этими методами в совер-

шенстве.

Так развивался вид человека выпрямленного, медленно продвигаясь по

своему не слишком впечатляющему эволюционному пути. Но примерно

300 000 лет назад его путь несколько отклонился в сторону. Это известно бла-

годаря найденным в Африке, Азии и Европе останкам, которые ясно доказыва-

ют, что в то время появилось сочетание разных физических характеристик: бо-

лее крупный мозг и тонкий череп современного человека; тяжелые кости и

плоский, как у еше более древних людей, лоб. Эти останки принадлежали виду

гоминидов, отнесенному к классу homo sapiens archaic — человек разумный

архаический. Некоторые из них продолжили свое естественное развитие и

превратились в анатомически современного человека, или homo sapiens

sapiens — человека разумного. Другие, особенно те, чьи останки найдены в

Европе и Леванте, подверглись совершенно иным изменениям. Они дали но-

вую ветвь людей, полностью оформившуюся около 100 000 лет назад. Их назы-

вают неандертальцами, и это слово — ничуть не обоснованно — стало сино-

нимом первобытной жестокости. Прежде ученые выделяли этих гоминидов с

тяжелыми нависающими надбровными дугами в отдельный вид homo

neanderthalensis — человека неандертальского, но сейчас их определенно на-

зывают нашими близкими родственниками, homo sapiens neanderthalensis —

33

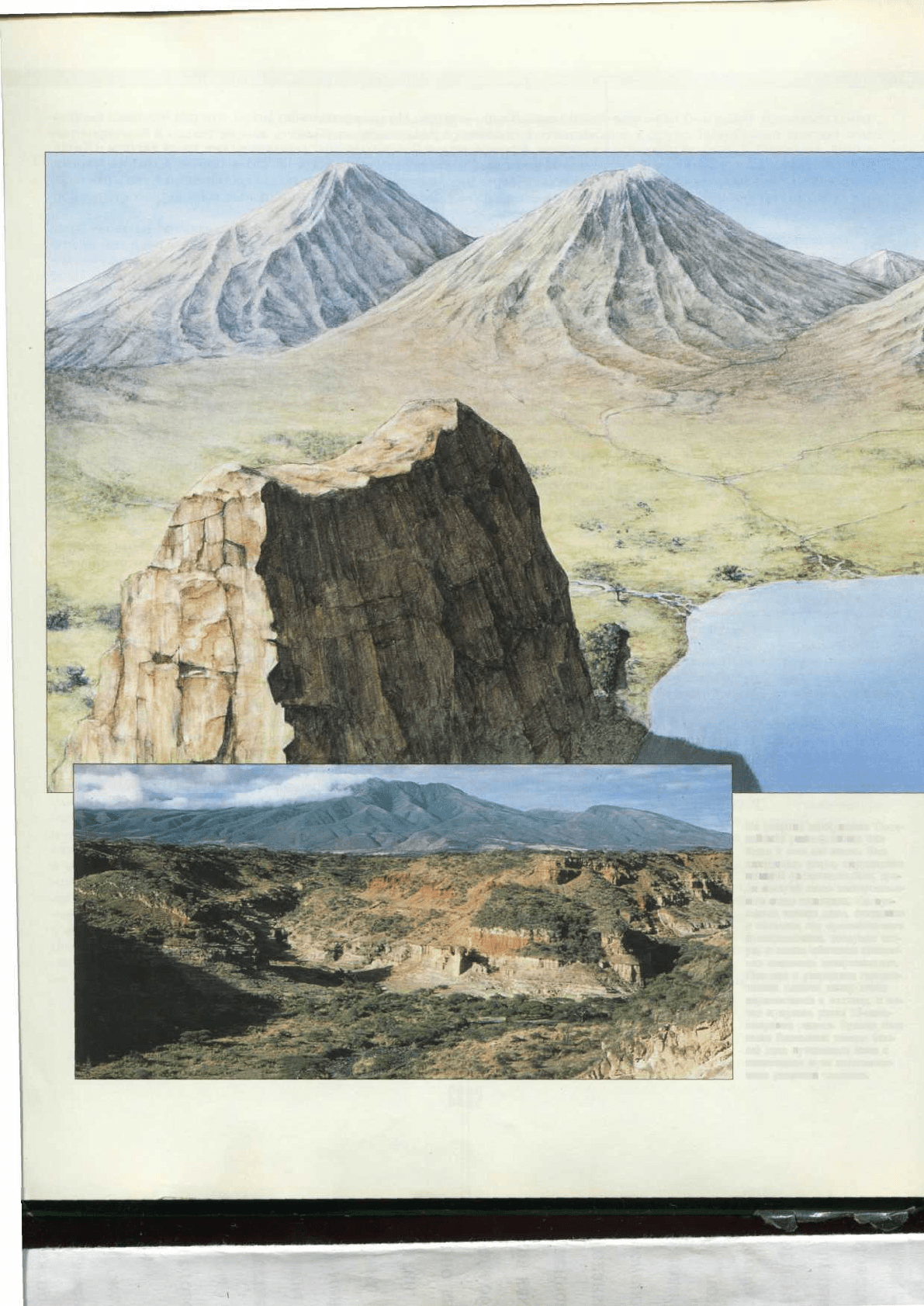

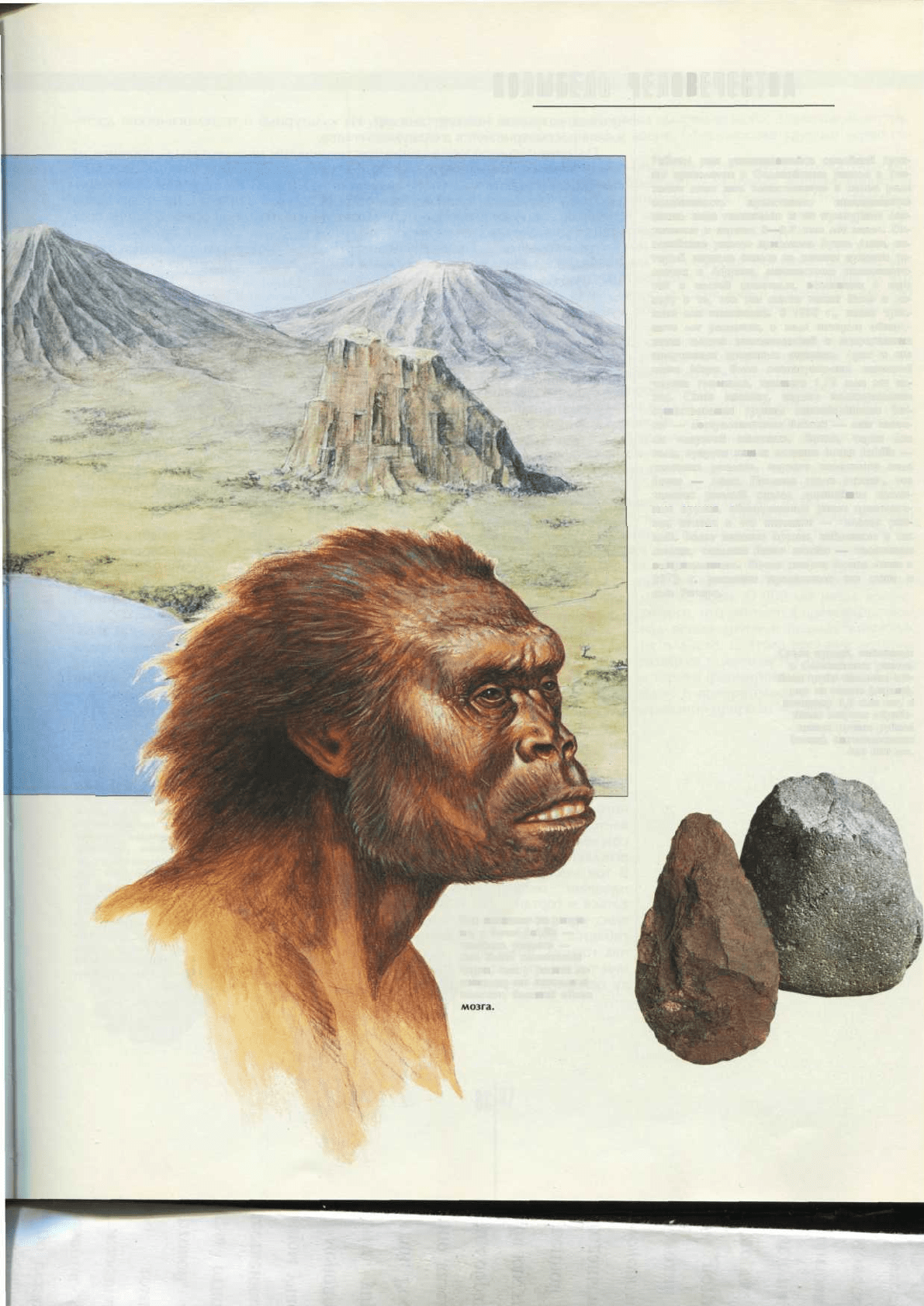

На рисунке изображено Олдо-

вэйское ущелье, каким оно

было 2 млн лет назад. Там

находилось озеро, окруженное

пышной растительностью, сре-

ди которой жили многочислен-

ные вилы животных. Со вре-

менем потоки лавы, стекавшие

с соседних гор вулканического

происхождения, засорили озе-

ро, и места обитания гомини-

дов оказались захоронеными.

Позднее в результате геологи-

ческих сдвигов центр стока

переместился к востоку, и по-

ток прорезал узкое 15-кило-

метровое ушелье. Эрозия этих

ныне безводных земель (сле-

ва) дала путеводные нити к

пониманию пути эволюцион-

ного развития человека.

КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Работы уже упоминавшейся семейной груп-

пы археологов в Олдовэйском ушелье в Тан-

зании лают нам единственную в своем роде

возможность представить повседневную

жизнь вила гоминидов и их культурные дос-

тижения в период 2—0,7 млн лет назад. Ол-

довэйское ушелье привлекло Луиса Лики, ко-

торый первым взялся за поиски предков че-

ловека в Африке, множеством окаменелое -

тей и костей животных, вселивших в него

веру в то, что это место также было и до-

мом для гоминидов. В 1959 г., после трид-

цати лет раскопок, в ходе которых обнару-

жили тысячи окаменелостей и искусственно

полученных каменных отшепов, Луис и его

жена Мэри были вознаграждены находкой

черепа гоминида, жившего 1,75 млн лет на-

зад. Свою находку, первое подтверждение

существования группы australopithecus boi-

sei — австралопитеков бойсей — они назва-

ли «дорогой мальчик». Потом, через два

гола, супруги нашли останки homo habilis —

человека умелого, первого известного вида

homo — люди. Позднее стали считать, что

человек умелый создал древнейшие камен-

ные орудия, обнаруженные ранее археолога-

ми, отсюда и его название — человек уме-

лый. Более поздние орудия, найденные в тех

местах, созданы homo erectus — человеком

выпрямленным. После смерти Луиса Лики в

1972 г. раскопки продолжали его жена и

сын Ричард.

Среди орудий, найденных

в Олдовэйском ушелье,

были грубо сколотое ост-

рие из гальки (справа),

которому 1,8 млн лет, и

более искусно обрабо-

танное ручное рубило

(слева), насчитывающее

800 ООО лет.

Как показано на рисун-

ке, у homo habilis —

человека умелого —

был более удлиненный

череп, чем у ранних го-

минидов; это позволяло

вместить больший объем

человек разумный неандертальский. Их культурные и технологические дости-

жения рассматриваются в следующей главе.

По сравнению со своими предшественниками неандертальцы прожили на

Земле довольно недолгий срок и 30 ООО лет назад исчезли. Если человек вып-

рямленный существовал более миллиона лет и ввел на удивление мало нов-

шеств, то неандертальский человек прожил только 70 ООО лет, но за это время

он, помимо прочего, так преобразил способ изготовления орудий, что их про-

изводство стало массовым.

Люди, пришедшие на смену неандертальцам, разительно отличались от них

внешне. В среднем они превосходили неандертальцев ростом не более чем на

20 см, но были гораздо тоньше, проворнее и весили на 30—45 кг меньше. Чер-

ты лица нового человека тоже претерпели изменения: у него был высокий,

изящный лоб, не перечеркнутый тяжелыми надбровиями неандертальцев. Этот

лоб плавно закруглялся вверх, переходя в округлую черепную коробку, вме-

шавшую мозг. То был homo sapiens sapiens — человек вдвойне разумный (кро-

маньонец), анатомически неотличимый от нас. Впервые он появился в Южной

Африке около 100 000 лет назад и за последующие 70 000 лет заменил собой

все существовавшие прежде виды гоминидов.

Как это произошло, до сих пор остается одной из загадок в истории чело-

века. Этому вопросу посвящена основная часть следующей главы книги. Не-

сомненно, что человек разумный овладел остальным миром с помощью своих

технологий и культуры, но никто не знает, как он добился этого за столь крат-

кий — в биологическом смысле — период времени.

Возможно, так произошло потому, что он имел в своем распоряжении ин-

струмент полезнее любой костяной иглы, орудие опаснее любого каменного

наконечника — речь.

С помощью речи человек разумный мог передавать технологические зна-

ния. С помощью речи он мог управлять сложными совместными мероприятия-

ми, каким было, например, организованное переселение в Австралию по морю

около 50 000 лет назад. С помощью языка человек мог выражать абстрактные

понятия и идеи, запечатленные в огромном потоке живописных, рисованных и

высеченных изображений, появившихся в Европе около 30 000 лет назад.

Конечно же у человека разумного был соответствующий голосовой аппа-

рат. Его дыхательное горло стало намного длиннее, чем у ранних гоминидов, а

язык приобрел большую гибкость, которая дала возможность произносить

очень широкий диапазон звуков, причем в быстрой последовательности. Но

человек заплатил за увеличение возможностей своего голоса: удлинившееся

дыхательное горло опустило гортань так низко, что она оказалась рядом с пи-

щеварительным трактом. Таким образом возникла опасность случайного попа-

дания пиши в дыхательное горло и, в связи с этим, приступа удушья.

Возможно, хорошая способность

говорить оказала некоторое воздей-

ствие на внешность человека разум-

ного. Такое предположение высказы-

вается на основании наблюдений за

современными младенцами, которые

рождаются с неразвитым горлом.

В три месяца их голосовой аппарат

начинает окончательно формиро-

ваться и гортань опускается глубоко

вниз; при этом основание черепа вы-

гибается дугой, образуя прикрытие

над горлом. Возможно, на протяже-

нии тысячелетий это изгибание квер-

ху основания черепа втягивало вов-

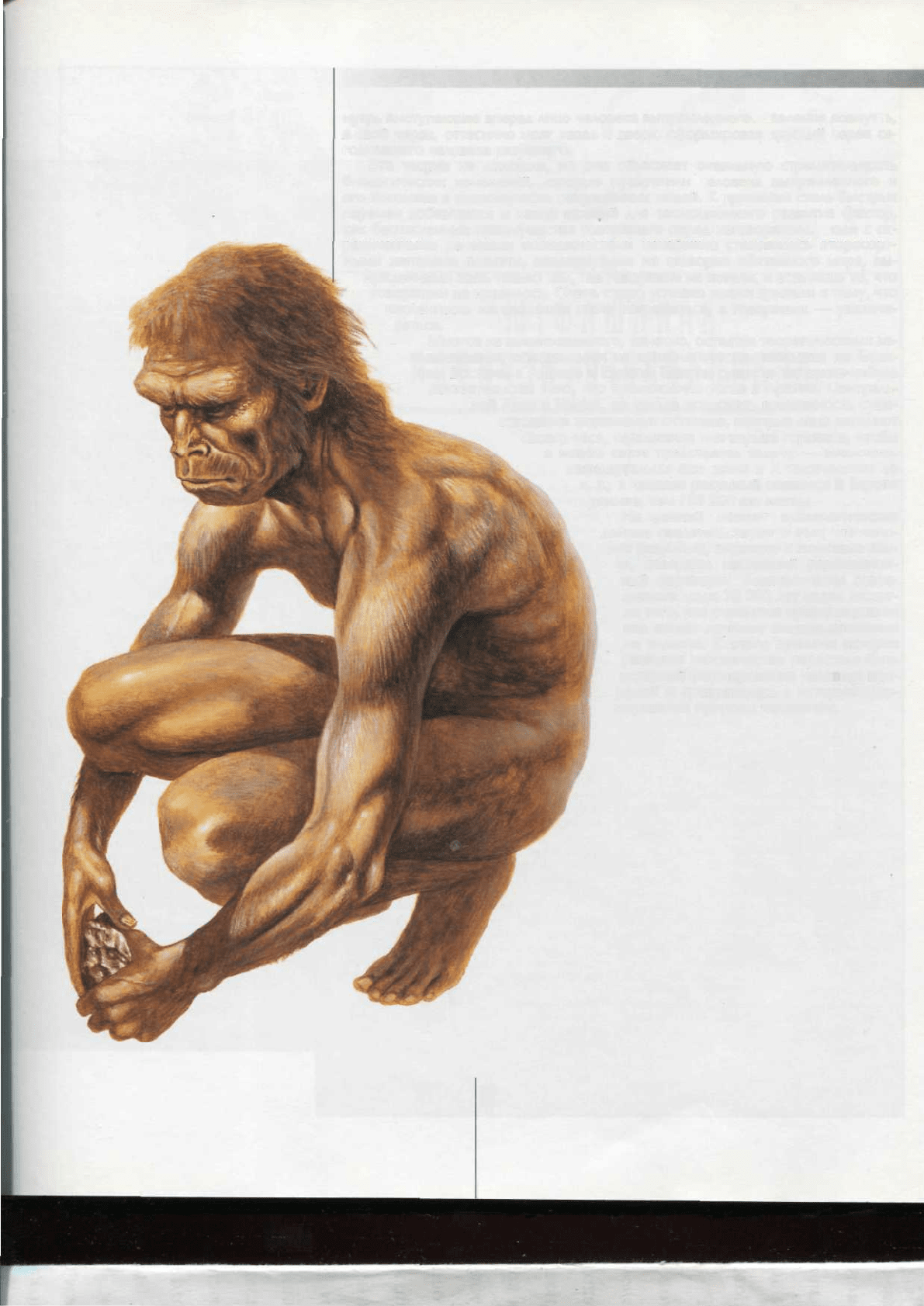

Эта мужская особь homo еrectus — человека

выпрямленного, сидящая в молчаливом разду-

мье, сжимает сильными пальцами миндалевид-

ное ручное рубило. Y человека выпрямленного,

которого обычно считают прямым предком

homo sapiens sapiens — человека разумного,

были конечности и туловище современного че-

ловека. Но резко выраженные надбровные дуги,

глубоко посаженные глаза и выступающая че-

люсть говорят о его происхождении от человека

умелого, самого первого изготовителя орудий.

Рубило, служившее, по всей видимости, для

того, чтобы отрубать, разрезать и измельчать

мясо и растения, — один из примеров орудий

многоцелевого назначения, использовавшихся

вскоре после появления человека выпрямленно-

го, примерно 1,6 млн лет назад.

36

нутрь выступаюшее вперед лиио человека выпрямленного. Давление вовнутрь,

в свой черед, оттеснило мозг назад и вверх, сформировав круглый череп се-

годняшнего человека разумного.

Эта теория не доказана, но она объясняет очевидную стремительность

биологических изменений, которые превратили человека выпрямленного и

его потомков в анатомически современных людей. К причинам столь быстрых

перемен добавляется и такой важный для эволюционного развития фактор,

как бесчисленные преимущества говорящего перед неговоряшим. Люди с ог-

раниченными речевыми возможностями неизбежно становились второсорт-

ными жителями планеты, отодвинутыми на задворки обитаемого мира, вы-

нужденными жить только там, где говорящие не хотели, и есть лишь то, что

говорящим не нравилось. Очень скоро условия жизни привели к тому, что

численность неговоряших стала сокращаться, а говорящих — увеличи-

ваться.

Многое из вышесказанного, конечно, остается теоретическими из-

мышлениями, основанными на археологических находках на Ближ-

нем Востоке, в Африке и Европе. Едва ли существуют какие-нибудь

доказательства того, что происходило тогда в Аравии, Уентраль-

ной Азии и Индии, но нельзя исключать возможность суще-

ствования ископаемых останков, которые лишь ожидают

своего часа, наводнения или взрыва горняков, чтобы

в новом свете представить задачу — возможно,

неандертальцы еше жили в X тысячелетии до

н. э., а человек разумный появился в Европе

раньше, чем 100 ООО лет назад.

На данный момент археологические

данные свидетельствуют о том, что чело-

век разумный, вероятно с помошью язы-

ка, совершил настоящий революцион-

ный переворот. Анатомически совре-

менные люди 30 ООО лет назад достиг-

ли того, что считается превосходством

над всеми другими видами животных

на планете. С этого времени история

развития человечества перестала быть

историей формирования человека при-

родой и превратилась в историю фор-

мирования природы человеком.

37

1

ЛАНДШАФТЫ

ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА

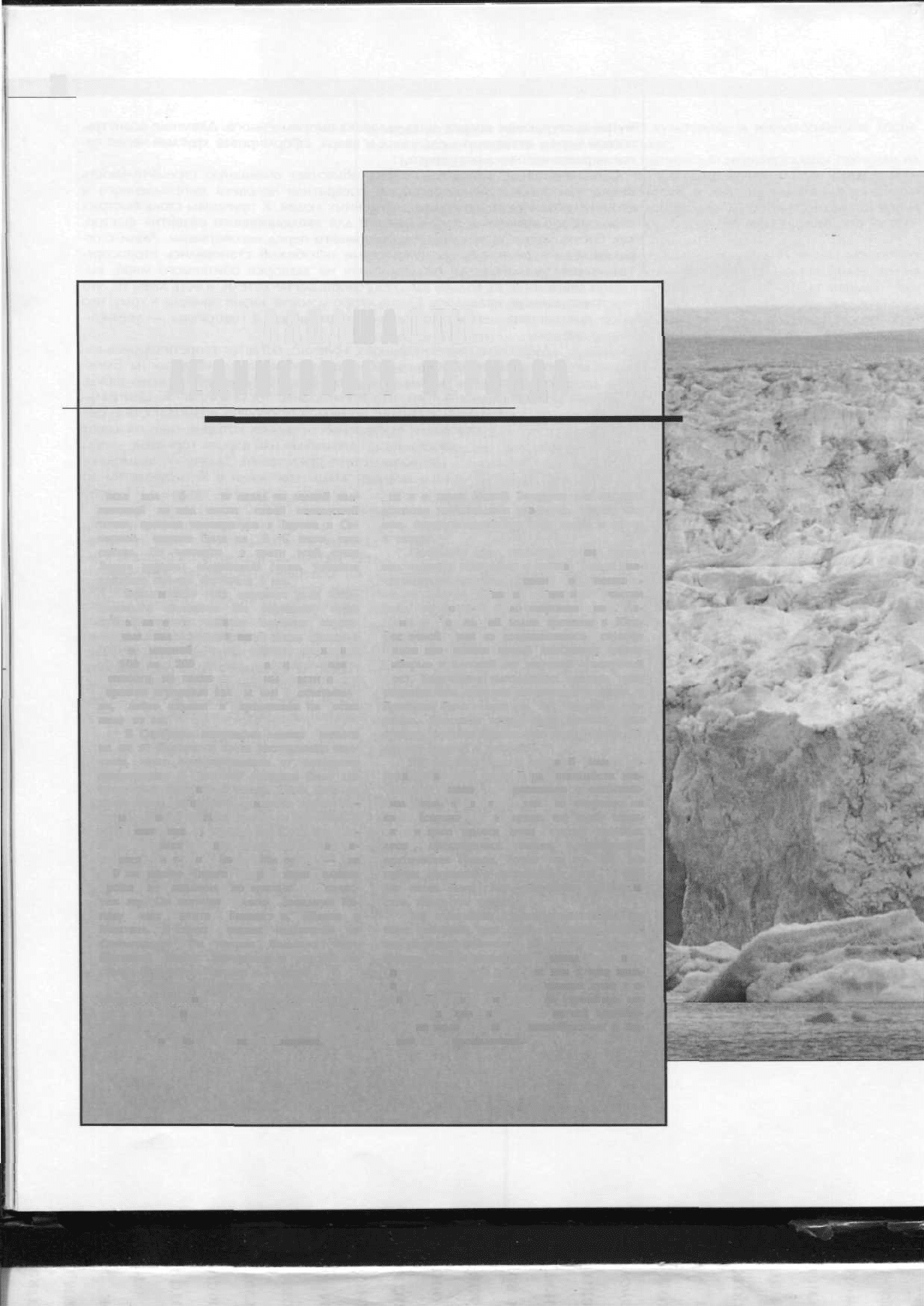

Когда около 16 000 лет назад последний лед-

никовый период достиг своей наивысшей

точки, средняя температура в Европе и Се-

верной Америке была на 18 °С ниже, чем

сейчас. От четверти до трети всей суши

Земли укрывал ледниковый саван, толщина

которого кое-где достигала 3 км.

Большинство этих массивов льда нахо-

дилось в движении. По переднему краю

продвигавшегося ледника вставали внуши-

тельные скалы из застывшей воды, иногда в

100 м вышиной. За год ледники проходили

от 600 до 1200 м; они сравнивали возвы-

шенности, пропахивали долины, растирали в

порошок огромные валуны или подхватывали

их, словно шарики, и перемешали на сотни

километров.

В Северном полушарии ледник двигался

на юг от Полярного круга несколькими язы-

ками, часто отклонявшимися от основного

направления. В Северной Америке было два

громадных ледниковых языка. Один полз по

восточному побережью, накрывая восток Ка-

нады и Новой Англии; затем он повернул в

глубь материка и, пройдя по Среднему За-

паду, добрался до того места, где сейчас на-

ходится Сент-Луис (штат Миссури) — на

450 км южнее Чикаго. Второй язык ледника

прошел по западному побережью от Скалис-

тых гор. Он поглотил Аляску, Западную Ка-

наду, часть штатов Вашингтон, Айдахо и

Монтана. В Европе ледник надвигался из

Скандинавии. Он накрыл большую часть

Британии, Дании, значительные участки на

севере Германии, Польши и России.

В Южном полушарии в основном рас-

полагались океаны, и жадному завоевателю

досталось меньше земель. В тропической

Африке льдам удалось обосноваться в высо-

когорье, но только в Южной Америке, в Ан-

дах и в горах Новой Зеландии эти ледники

достигли значительных размеров. Между тем

весь антарктический лед стал толше и сполз

к северу.

Поскольку льды связывали очень много

вод планеты, география и климат Земли зна-

чительно изменились: уровень моря понизил-

ся на 125 м, обнажив обширные участки

того, что когда-то было морским дном. Аа-

Манш и Персидский залив пропали; в Юго-

Восточной Азии из соединившихся островов

Индонезии возник новый континент; между

Сибирью и Аляской лег широкий сухопутный

мост. Количество выпадающих осадков тоже

уменьшилось: среднее количество осадков в

Британии было таким же, как сегодня в Ма-

рокко. Яростные ветры дули сильнее, чем

прежде, и несли неимоверно много пыли, об-

ломков камней и растений.

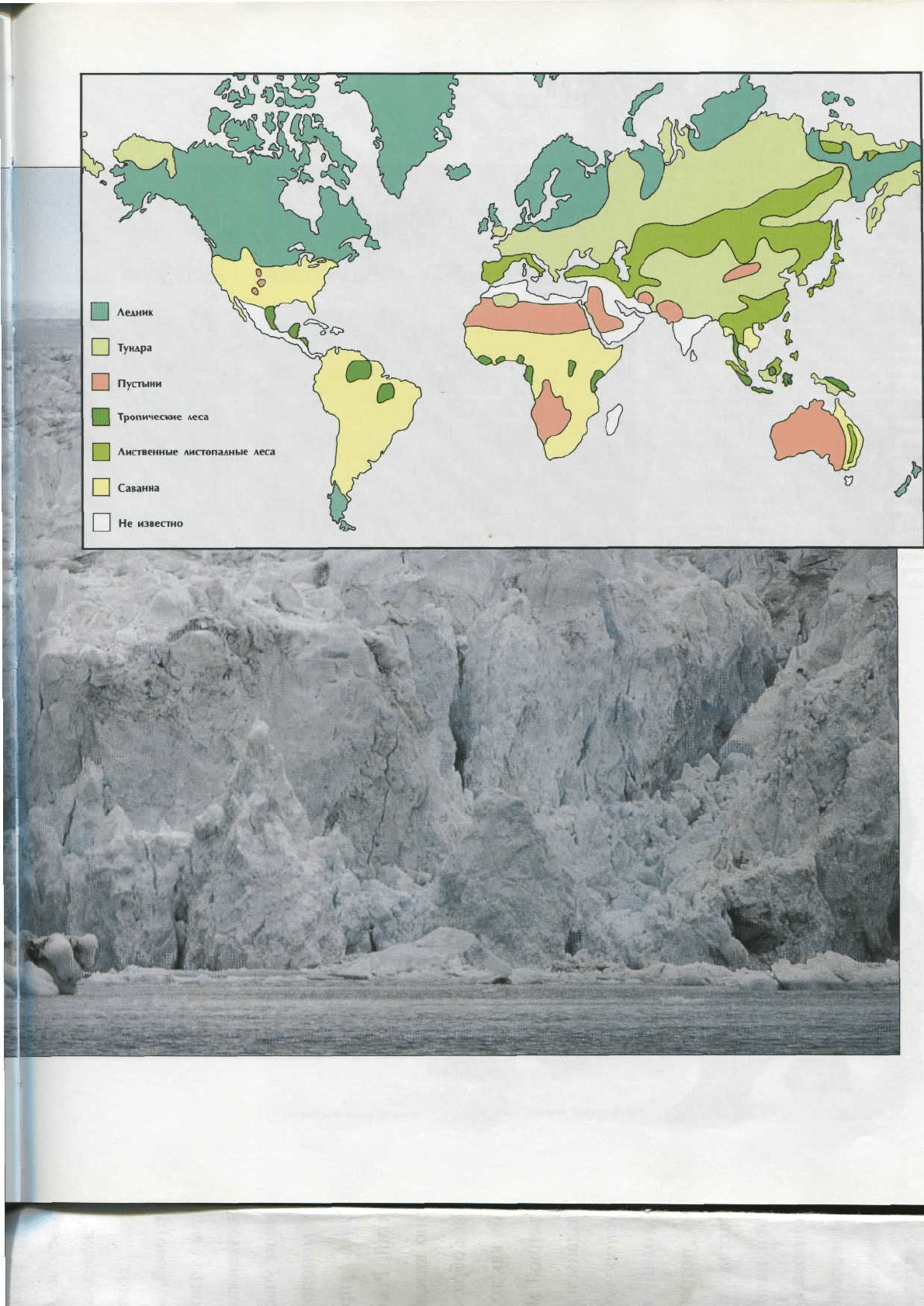

Наступление льда и суровый климат пе-

редвинули пояса земной растительности зна-

чительно ближе, по сравнению с сегодняш-

ним днем, к экватору, как это показано на

карте (справа). В тех краях, где ныне тянет-

ся широкая полоса очень густых хвойных

лесов, простиралась унылая, однообразная

арктическая тундра. Точно так же там, где

сейчас лиственные листопадные леса, 16 000

лет назад была степь, безлесное простран-

ство, покрытое травой.

На следующих страницах показаны че-

тыре основных типа среды обитания, наибо-

лее распространенных в то время. В каждом

случае люди и животные должны были при-

спосабливать свой образ жизни к имевшим-

ся в их распоряжении источникам существо-

вания. При этом они избрали стратегию, ко-

торая позволила выдержать натиск леднико-

вого периода в самых разнообразных и же-

стоких его проявлениях.

.«а*

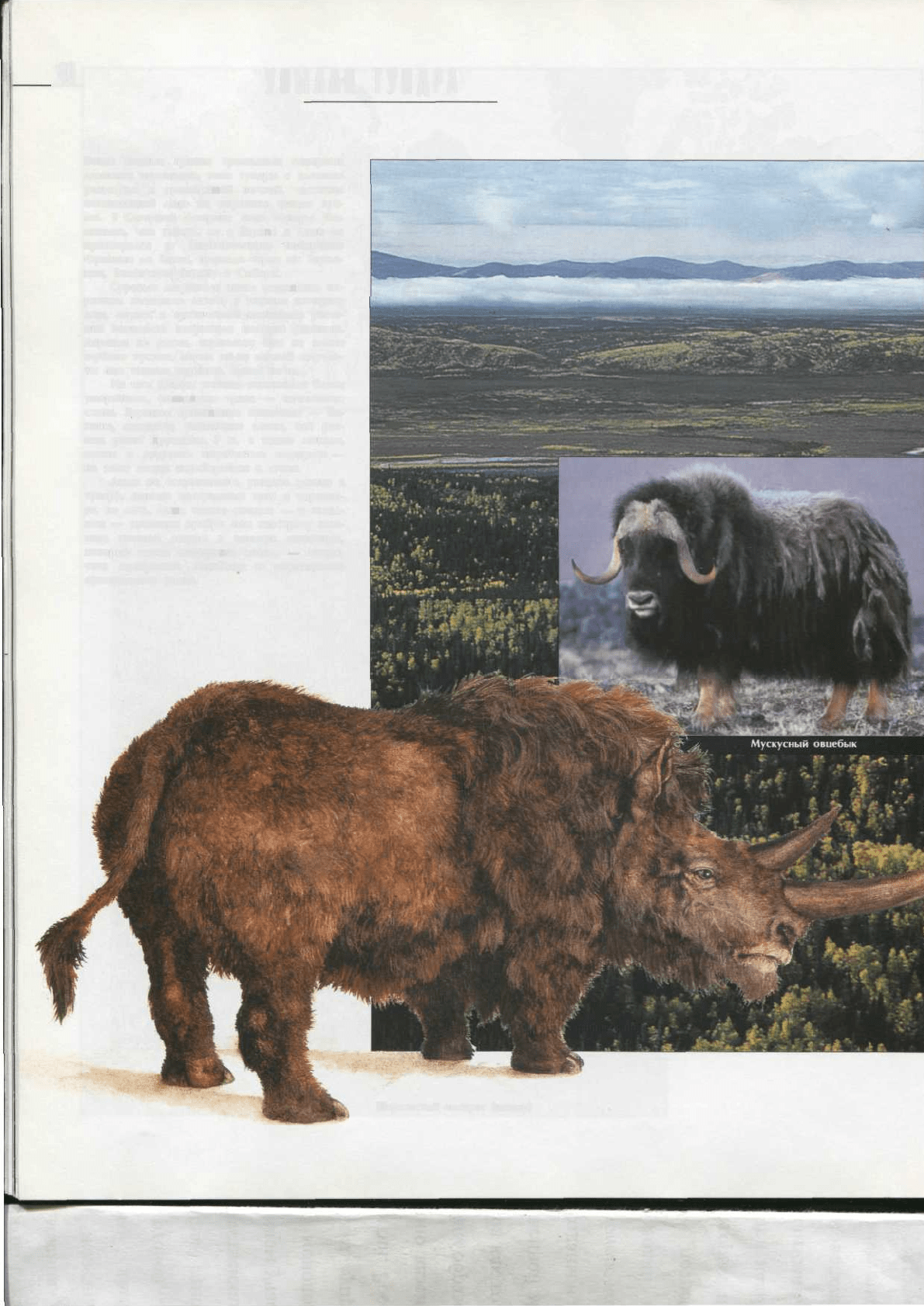

А УНЫЛАЯ ТУНДРА

Шерстистый носорог (вымер)

Возле южных гранки громалных северных

ледников начиналась зона тундры с плоским

рельефом и промерзшей почвой, частично

оттаивающей лишь на короткое теплое вре-

мя. В Северной Америке пояс тундры был

меньше, чем теперь, но в Европе и Азии он

простирался от Атлантического побережья

Франиии до Китая, проходя через юг Герма-

нии, Восточную Европу и Сибирь.

Суровые морозные зимы сменялись ко-

ротким холодным летом, в течение которого

мхи, вереск и арктические цветковые расте-

ния ненадолго покрывали плоские равнины.

Деревья не росли, поскольку они не могли

глубоко пустить корни из-за вечной мерзло-

ты под тонким верхним слоем почвы.

На юге тундры климат становился более

умеренным, появлялась трава — начинались

степи. Крупные травоядные животные — би-

зоны, мамонты, гигантские олени, чей раз-

мах рогов превышал 3 м, а также лошади,

олени и двурогие шерстистые носороги —

на зиму могли перебираться в степи.

Люди не осмеливались уходить далеко в

тундру, ожидая наступления хоть и коротко-

го, но лета. Аишь самые смелые — и голод-

ные — охотники храбро шли навстречу вою-

щим зимним ветрам в поисках животных,

которые могли выдержать холод, — лохма-

того мускусного овцебыка и неуловимого

арктического волка.