Мартов В. (ред. серии). Заря человечества

Подождите немного. Документ загружается.

нее, и руки, еше больше удлинившиеся. Поскольку теперь у этих обезьян по-

явились другие способы сохранения равновесия, то хвост стал не нужен и со

временем исчез Без хвостов их уже нельзя было отнести к очень большим, не-

характерным обезьянам. Они относились к новой категории животных — к че-

ловекообразным обезьянам, приматам.

Медленно, но верно в связи с новым образом жизни произошли и иные из-

менения. Вероятно, из-за другой пиши, которую надо было усиленно разгры-

зать и пережевывать, у приматов появились более крепкие зубы с пятью заост-

рениями на концах — у обезьян их насчитывалось четыре. Постепенно поло-

жение тела человекообразных обезьян становилось все более прямым, а их

умение сидеть, а не лежать развалясь освободило руки для шипания, толкания,

удерживания, поглаживания, ощупывания. Это был очень большой шаг вперед

по сравнению с низшими обезьянами, которые могли схватить передними ла-

пами орех или маленький кусок плода, но при необходимости быстро убежать

они пускались наутек на четырех лапах и поэтому роняли еду. В отличие от

них человекообразные обезьяны могли бегать со своей добычей, зажатой в ру-

ках. Здесь природа расщедрилась: чем чаше приматы пользовлись руками, тем

больше умнели. Возрастающая ловкость рук стимулировала развитие мозга,

который, в свою очередь, лучше управлял ими и давал возможность выполнять

усложнявшиеся задачи.

На том уровне развитие человекообразных обезьян — и наше — могло бы

и остановиться, поскольку они вполне довольствовались превосходством над

остальными обезьянами, с пользой для себя раскачиваясь на ветках и разгули-

вая по кажущимся вечными и бесконечными лесам. Но этого не произошло.

Примерно 15 млн лет назад климат Земли начал изменяться: он стал более за-

сушливым, обозначилась смена сезонов. В больших густых лесах, всегда изо-

биловавших пишей, стали преобладать деревья, которые росли относительно

далеко друг от друга и сбрасывали листву в определенное время года. Во мно-

гих областях лес превратился в саванну — заросшие травой открытые участки,

где изредка попадались деревья. Животные, прежде обитавшие в лесах, были

вынуждены приспосабливаться к новым условиям окружающей среды. Аля тех,

кто жил на земле, оказалось достаточным изменить свое питание. Например,

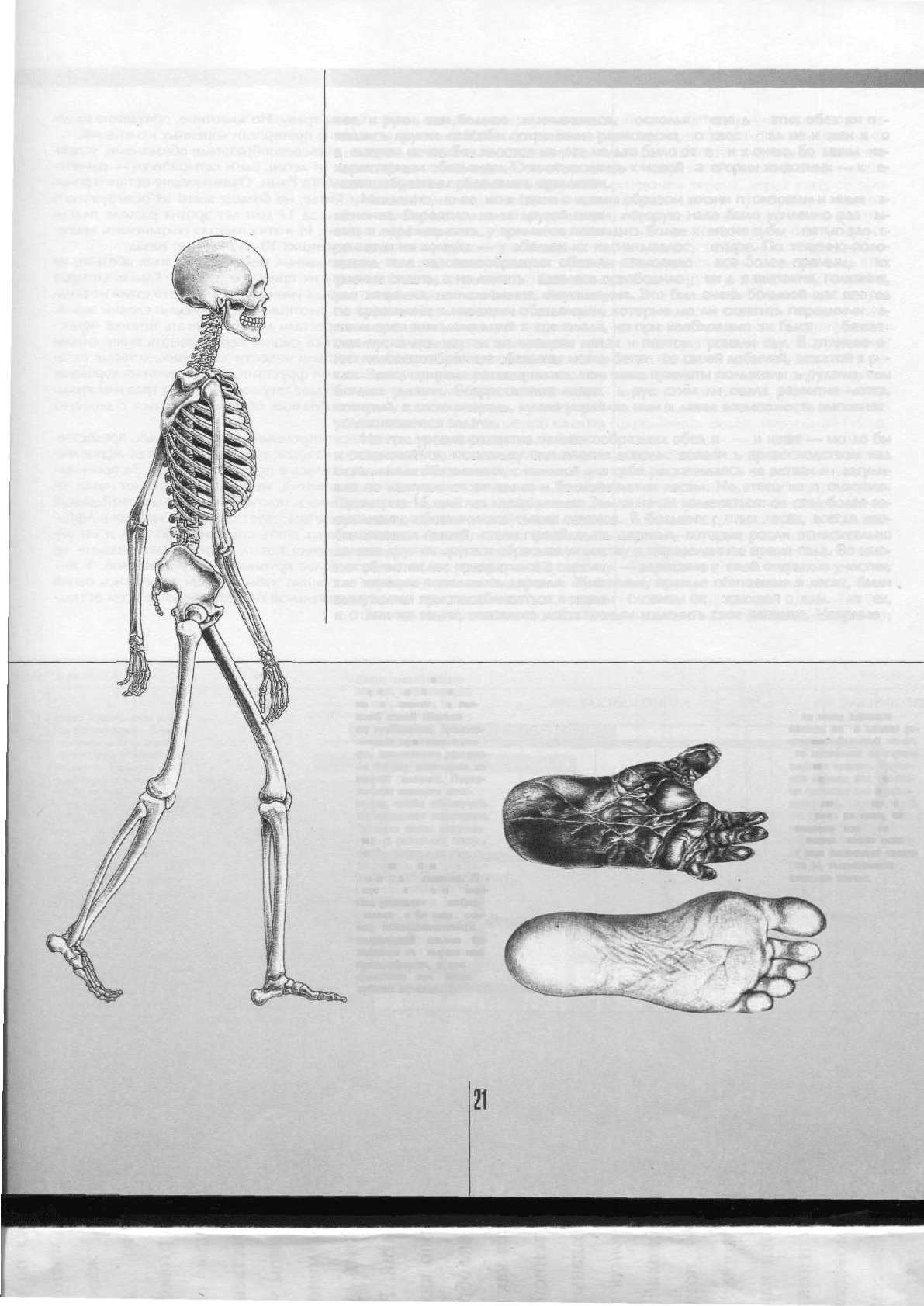

Кости человеческого

скелета соответствуют

костям скелета челове-

кообразной обезьяны,

но требования, предъяв-

ляемые прямохожлени-

ем, значительно измени-

ли форму некоторых из

костей человека. Позво-

ночник немного изог-

нулся, чтобы обеспечить

вертикальное положение.

Тазовые кости укороти-

лись и раздались вширь,

чтобы нести вес тела и

не мешать при ходьбе.

Ноги стали длиннее. По-

ведение и питание гоми-

нид уменьшило необхо-

димость в больших клы-

ках, использовавшихся

человекообразными обе-

зьянами для выражения

враждебности, и как

следствие, шель между

зубами исчезла.

У гориллы длинные

пальиы ног и далеко ОТ-

СТОЯЩИЙ большой палеи,

что позволяет ее ступне

хорошо хватать. Корот-

кие пальиы ног челове-

ка созданы для прямо-

хождения. Ступня горил-

лы более плоская, чем у

человека; изогнутое

строение человеческой

ступни позволяет гасить

удары, вызываемые

каждым шагом.

антилопы и газели перешли с листьев на траву. Но животные, обитавшие на де-

ревьях, не смогли бы выжить, если бы не претерпели коренных изменений.

Насколько нам известно, первыми человекообразными обезьянами, успеш-

но приспособившимися к жизни вдали от лесов, были ramapithecus — рамапи-

теки, названные в честь индуистского бога Рамы. Окаменевшие останки рама-

питеков найдены даже в Испании и Китае, но больше всего их обнаружено в

предгорьях Гималаев в Пакистане. Там за 13 млн лет эрозия разъела пласты

осадочных пород почти на 3 м в глубину. И в этих пластах сохранились челюс-

ти и черепа нескольких рамапитеков, живших 10—12 млн лет назад.

Рост рамапитеков был как у современных человекообразных обезьян, не

выше 1,2 м, но они отличались от других приматов зубами. Клыки, которые

раньше напоминали кинжалы, у этого вида уменьшились так, что стали не боль-

ше резиов, а коренные зубы покрылись плотными, устойчивыми слоями эмали.

Благодаря этим изменениям клыки перестали мешать двигать нижней челюс-

тью из стороны в сторону, и рамапитеки смогли пережевывать пишу сильно

раздавшимися коренными зубами. То были челюсти животных, которые пита-

лись не мягкими, нежными тропическими фруктами, собранными на вершинах

деревьев, а употребляли в пишу нечто более твердое — семена трав или зерна.

По меньшей мере один вид человекообразных обезьян спустился с деревьев

себе во благо.

К большому сожалению, существует огромный провал в данных, предостав-

ляемых окаменелостями. Нет никаких находок того периода, когда африканс-

кие человекообразные обезьяны обратились в предков человека. За промежу-

ток в 5 млн лет после последнего рамапитека, между 10 и 5 млн лет назад, от

человекообразных обезьян не сохранилось почти ничего. Только найденный

отдельный зуб с пятью верхушками свидетельствует об их пребывании в Афри-

ке и Азии. В последующий период данных опять становится больше, и мы об-

наруживаем доказательства существования новых незнакомых созданий не

выше 1,25 м ростом, с мозгом чуть более крупным, чем у шимпанзе. У них

были маленькие клыки и широкие коренные зубы, но они отличались одной

чертой, которая оказалась самой удивительной по сравнению со всем осталь-

ным. Эти существа ходили прямо.

МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРА

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРА

70 ®

МИЛЛИОНЫ ЛЕТ НАЗАД

Лемуры

Обезьяны Нового Света

Гиббон

Орангутан

Обезьяны Старого Света

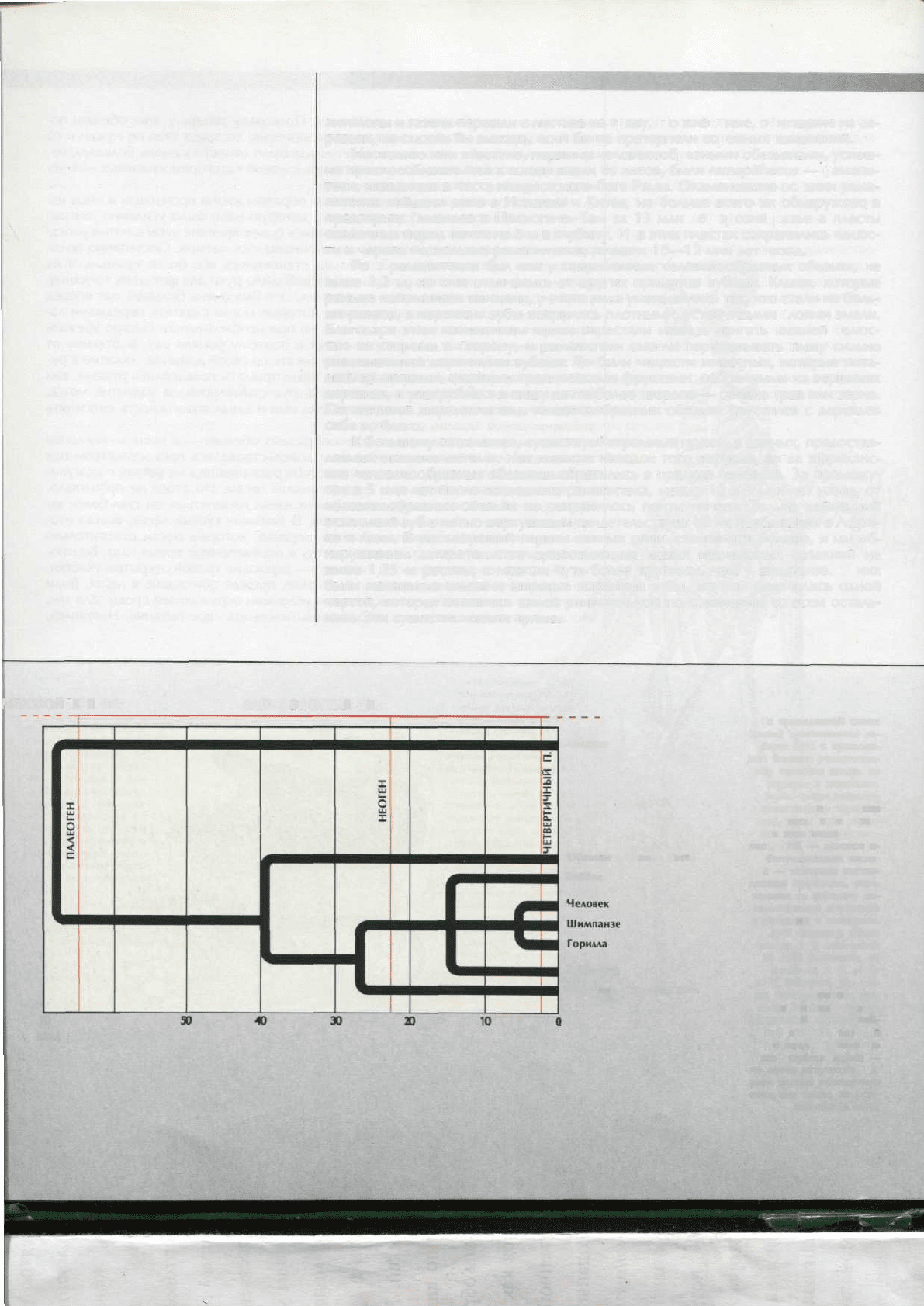

На приведенной схеме

(слева) сравниваются на-

боры ДНК в хромосо-

мах близких родственни-

ков человека вплоть до

гориллы и шимпанзе.

Здесь также показана

относительно недавняя

дата, когда пути разви-

тия этих видов разош-

лись. ДНК — дезоксири-

бонуклеиновая кисло-

та — основная состав-

ляющая хромосом, отве-

чающая за передачу на-

следственных признаков

у растений и животных.

ДНК человека менее

чем на 2 % отличается

от ДНК шимпанзе, но

почти на 8 % — от

ДНК бабуинов. На схе-

ме эволюционного раз-

вития (справа) показан

длительный, многолиней-

ный процесс, который

привел к появлению

homo sapiens sapiens —

человека разумного. Се-

рым цветом обозначены

пока еше точно не уста-

новленные даты.

То были австралопитеки, или южные человекообразные обезьяны, чьи ос-

танки находят и в Южной, и в Восточной Африке. Австралопитеки появились

примерно 5 млн лет назад и исчезли около 1 млн лет тому назад. Ископае-

мые останки этих первых прямоходяших говорят о больших анатомических

отличиях от их предков. Отверстие у основания черепа, через которое про-

ходит позвоночник, — известное как форамен магнум — обращено практи-

чески прямо вниз, тогда как у человекообразных обезьян оно находится по-

чти позади черепа. Позвоночник больше не изгибался аркой, как у других

приматов того времени, а походил на синусоиду, S-образную опору, высту-

павшую вперед посередине и чуть загибавшуюся у шеи и около таза. По

форме таз стал напоминать чашу: он сделался короче и шире, чтобы держать

вес верхней части туловиша. Тазобедренные суставы преобразились так, что

теперь ноги находились в одной плоскости с позвоночником, а колени стали

располагаться ближе друг к другу и лучше держали обший вес тела. Лодыжки

окрепли и перестали быть такими гибкими, как у человекообразных обезьян.

Ранее плоская ступня сделалась сводчатой, большой палеи сравнялся с ос-

тальными, и нижние конечности потеряли способность хватать, но зато смог-

ли нести вес тела при ходьбе, как это происходит и сегодня. Изучение отпе-

чатков ног, обнаруженных в Лаетоли, Танзания, показывает, что походка ав-

стралопитеков была такой же, как и у современных людей, никогда не носив-

ших обуви.

Австралопитеки значительно различались между собой по размерам.

Взрослая особь самой маленькой группы была лишь 1,2 м ростом и весила

около 30 кг, тогда как самые высокие представители наиболее крупной

группы вырастали до 1,55 м и весили 70 кг. Но всех их объединяли такие

обшие свойства, как широкие, хорошо развитые коренные зубы и большой

мозг, хотя он все же был гораздо меньше, чем у современного человека.

В среднем объем черепной коробки взрослого австралопитека составлял

примерно 450 куб. см, на 65 куб. см больше, чем у шимпанзе, но почти

на 1000 куб. см меньше, чем у среднестатистического современного чело-

века.

О жизни австралопитеков нам известно очень мало. Не найдено никаких

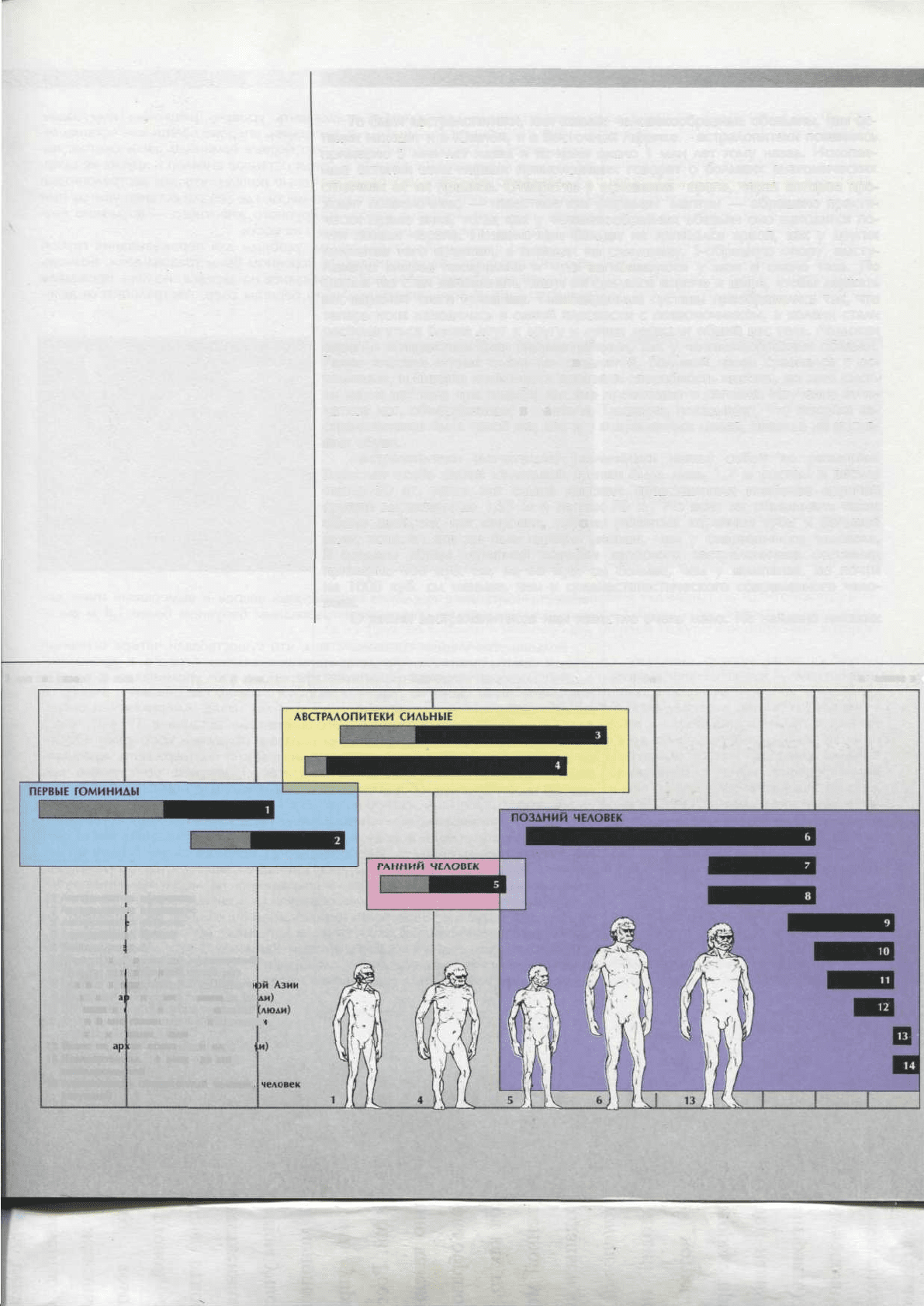

5 млн лет назад 4 млн

3 млн

2 млн

1 млн

Настоящее вр<

1 Австралопит я

2 Австралопит 'I

3 Австралопит

4 Австралопит и

5 Человек ум!

6 Человек вьи

7 Человек выг

8 Человек выг

9 Китайские

10 Африкански

11 Европейские

характерней

12 Яванские

13 Неандерталь

неандерталы

14 Анатомичес!

разумный

!К афаренсис

к африканус

к робэстес

ж бойсей

\ый

фямленный африканский

рямленный китайский

рямленный Юго-Восточ!

хаические гоминиды (лк

! архаические гоминиды

гоминиды с архаический!

ками (люди)

аические гоминиды (лю.

1Ы. Человек разумный

кий

и современный человек,

орудий, которые помогли бы представить уровень решаемых ими задач.

В 1924 г. Рэймонд Дарт, анатом из Австралии, впервые обнаружил останки ав-

стралопитеков. Он сразу же решил, что первые гоминиды жили охотой, по-

скольку их кости нашли в пешере посреди останков антилоп и других не слиш-

ком крупных животных. Но позднее ученые поняли, что эти австралопитеки

сами были добычей. Неподалеку от того места, где лежали останки убитых ими

зверей, они пали жертвами какого-то крупного животного — возможно лео-

парда, — обглодавшего и разбросавшего их кости.

Судя по широким коренным зубам, удобным для пережевывания грубой

растительной пиши, австралопитеки в основном были травоядными. Возмож-

но, ночью для безопасности они поднимались на деревья, но день проводили

внизу, на африканских пастбишах и по берегам озер. Австралопитеки лели-

Зз 400 млн лет совсем не изменился coela-

canth — целакант — (ближайший справа снимок),

обитаюший в самых глубоких местах Индийского

океана. Изменения окружающей среды заставили

большинство видов фауны и флоры развивать но-

вые качества, но целакант, кажется, имеет врож-

денную способность приспосабливаться к переме-

нам без особой перестройки своего организма.

Другие формы жизни, которые на протяжении

многих миллионов лет также почти не подверг-

лись сильным изменениям, изображены на этих

снимках. Слева направо: летучая мышь, морская

черепаха, опоссум, саговник — похожее на паль-

му голосеменное растение, шишками которого

питались еше динозавры.

ли места обитания с предками современных зверей и вымершими ныне жи-

вотными — например, гигантским травоядным бабуином более 1,8 м высо-

той.

Большинство ученых согласны с тем, что сушествовали четыре основные

группы австралопитеков. Представительница самого первого в хронологи-

ческом порядке типа, австралопитек афаренсис, уже упоминалась в восста-

новленной нами сиене на берегу эфиопского озера, где она жила вместе со

своими соплеменниками примерно 3,5 млн лет назад. Американский антро-

полог Дон Иохансон обнаружил ее окаменевшие останки в 1974 г., когда

потоки ливневой воды размыли стены оврага и обнажили кость руки. Остан-

ки другой группы, существование которой надежно подтверждено (australopi-

thecus africanus — австралопитеки африканус), впервые обнаружены при

еше более интересных обстоятельствах: они найдены с помошью взрывчато-

го вешества.

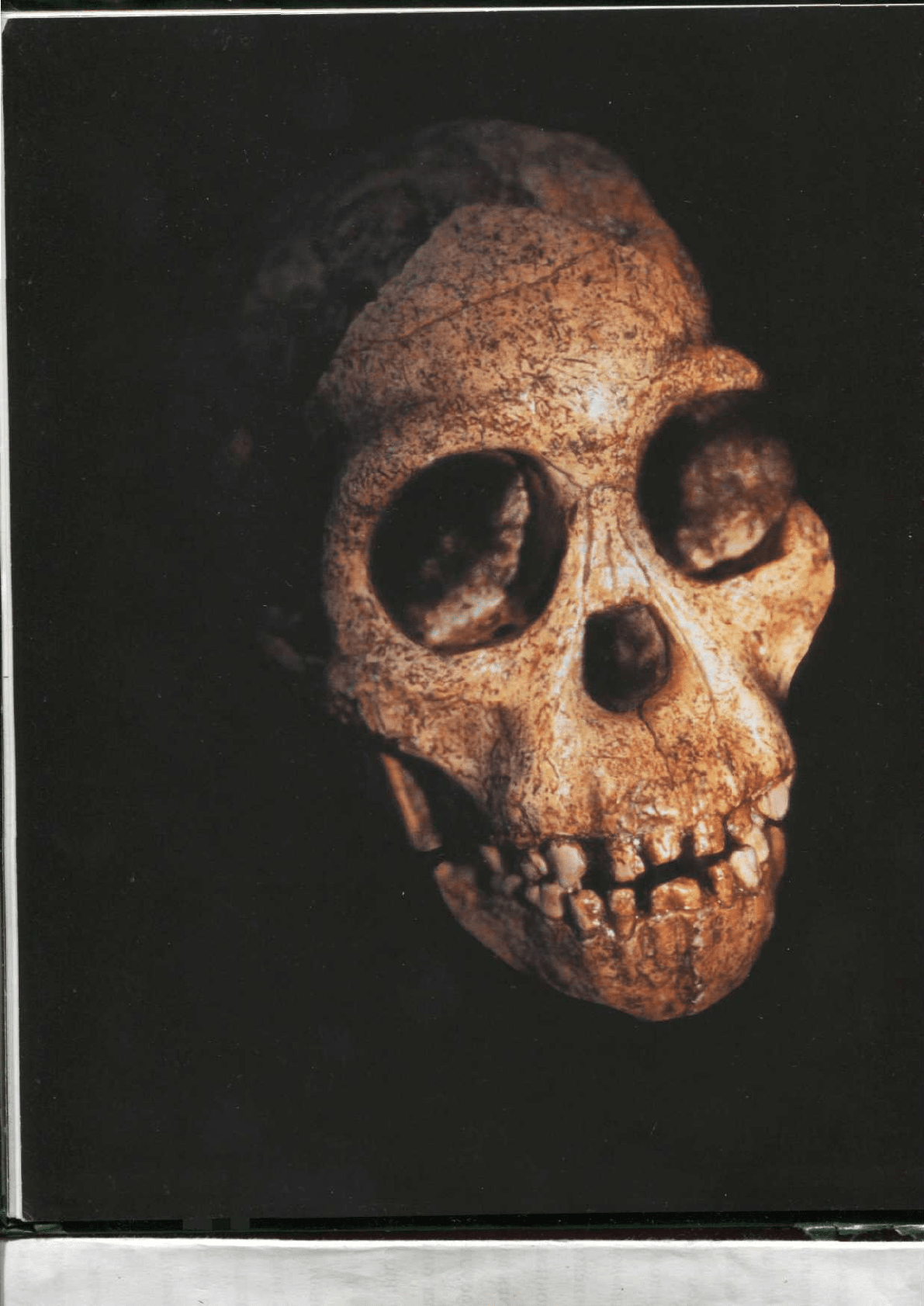

В 1924 г. в известняковых каменоломнях Таунг возле Йоханнесбурга обыч-

ным порядком взрывали поролу, и вдруг рабочие, осматривавшие место оче-

редного взрыва, наткнулись на два необычных обломка камня. В один из ни>

глубоко впечаталась половина черепа, принадлежавшего, судя по размерам

маленькому ребенку. В черепе даже сохранились на месте молочные зубы

В другом куске камня был заключен образчик окаменевшего мозга этого чере

па со всеми до сих пор заметными извилинами и бороздами. Рабочие сразу Ж(

поняли важность своей находки и отнесли найденные обломки управляющему

который отослал камни с окаменелостями Рэймонду Дарту. Анатом очисти/

ископаемые останки от осадочных слоев, использовав среди прочих инстру

ментов спицы жены. После тщательного изучения черепа и мозга ученый при

24

. 'ШЯвяШ- ш&ЯШЯШюЯ

шел к выводу, что они принадлежат представителю неизвестной до тех пор

группы. Он назвал ее «австралопитек африканус», то есть «южная человекооб-

разная африканская обезьяна».

Позднейшие находки все в той же Южной Африке ископаемых останков

австралопитека африканус дали более полное представление о том, как выгля-

дели члены этой группы, населявшей Землю примерно 2—3 млн лет назад. Они

были выше и крепче, чем представители группы афаренсис, но все равно невы-

сокими, самое большее 1,3 м ростом, хотя сильными и мускулистыми; их вес

равнялся примерно 45—50 кг. По-видимому, у африкануса было более специ-

ализированное растительное питание, чем у афаренсиса. Коренные зубы аф-

рикануса стали намного шире, а челюсти — гораздо сильнее, что позволяло

лучше пережевывать пишу. Клыки и резцы, лучше всего развитые у хишников,

значительно уменьшились. Такие изменения указывают на то, что австралопи-

теки африканус не откусывали и не рвали зубами пишу. Вероятно, она состоя-

ла из фруктов и семян в несъедобной твердой кожуре или оболочке, которую

необходимо было удалить.

Растительноядными были и две последующие группы (australophitecus

robustus — австралопитек робэстес — и australophitecus boisei — австралопи-

тек бойсей), которые жили 1 —2 млн лет назад, а потом исчезли. Останки авст-

ралопитека робэстес найдены в 1938 г. в Южной Африке. Данная группа впол-

не заслужила свое название (от лат. robustus — крепкий, сильный): рост этих

сушеств не превышал 1,55 м, но вес крупных самиов достигал 70 кг. Череп и

челюсти были мощными и крепкими, к массивным костям крепились сильные

лииевые мускулы, необходимые для пережевывания пиши, употребляемой

этим видом. Перечисленные особенности еше больше развились у австралопи-

теков бойсей, останки которых обнаружены в 1959 г. археологами Мэри и Лу-

исом Лики в Олдовэйском ушелье на территории современной Танзании. Этот

вид назван по имени Чарльза Бойза, родившегося в Америке лондонского биз-

несмена, который финансировал работы, проводившиеся Мэри и Луисом

Лики. Из-за слишком больших челюстей представителей этого вида прозвали

«nutcracker теп» — «щелкунчиками».

Не вызывает сомнения, что с современными людьми австралопитеков объеди-

няет способность к прямохождению, но нет общего мнения по вопросу, поче-

му они перешли к такому способу передвижения.

Он явно невыгоден. Пользуясь терминами биологии и биомеханики, мож-

но сказать, что хождение на задних лапах при вертикальном положении

25

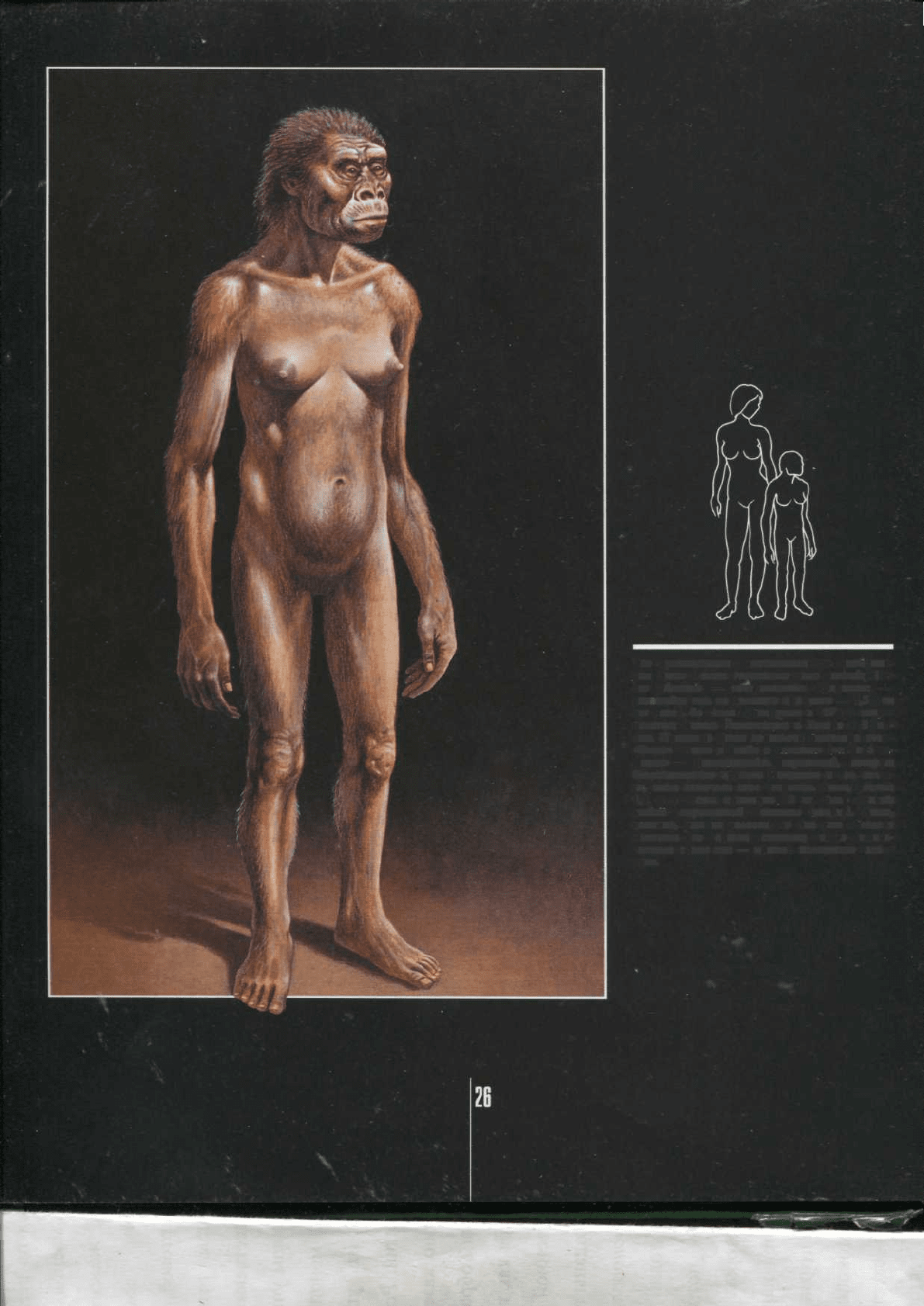

Это художественно восстановленное изображе-

ние Люси, самки гоминидов вида australopithe-

cus afarensis — австралопитек афаренсис, —

явившейся нам из далекого прошлого — 3,5 млн

лет назад. Ее скелет обнаружен в 1974 г. антро-

пологом Лоном Йохансоном в Хадаре в Эфио-

пии. Прозвише Люси появилось благодаря песне

«Битлз» «Люси и «небо в алмазах» («небо в ал-

мазах» — разновидность наркотика), которую

безостановочно крутили Йохансон и его колле-

ги, когда отмечали свое открытие. Люси, ростом

1,2 м и весом примерно 32 кг, была меньше

любой современной женщины (вверху). Люси,

конечно, еше не человек, но она уже обладала

многими его характеристиками; самые замеча-

тельные среди них — прямое положение тела и

руки.

тела — чрезвычайно сложное действие, требуюшее регулировки на различных

уровнях. К тому же, если судить по скорости, это очень неэффективный спо-

соб передвижения, поскольку при нем используются только две конечности.

Те, кто передвигается на четырех лапах, например низшие обезьяны и челове-

кообразные обезьяны, легко обгоняют человека. Y большинства млекопитаю-

щих каждая конечность помогает двигаться, у человека же руки не задейство-

ваны и висят мертвым грузом. Единственные животные, которые быстро пере-

двигаются на двух лапах, это страус и кенгуру; но у них передние конечности

стали такими маленькими и слабыми, что не мешают при беге.

Тем не менее у двуногих есть важное преимущество по сравнению с че-

твероногими. Это очень большая выносливость. Почти каждый человек в со-

стоянии пробежать марафонскую дистанцию в 42 км, в то время как, напри-

мер, зебра свалится от утомления, если ее гнать всего лишь 800 м.

Почему австралопитеки выбрали именно такой способ передвижения по

земле — на двух ногах? Другие обезьяны и приматы спускаются с деревьев и

даже встают на задние лапы, выпрямляясь лишь ненадолго, когда им нужно

лучше осмотреть окрестности или дотянуться до высоко растущего плода. По-

чему же африканские человекоподобные обезьяны стали вести себя иначе?

Именно прямохождение оказалось наиболее эффективным решением сто-

ящих перед ними задач, чему способствовали несколько факторов. Один из

них, возможно, заключался в том, что австралопитеки хотели поменьше под-

ставляться яростному африканскому солниу. На существо, передвигающееся

на двух ногах, попадает только две трети солнечных лучей от количества, при-

ходящегося на тех, кто ходит на четырех лапах, и даже еше меньше, если солн-

це стоит прямо над головой.

Другим важным фактором могло оказаться растущее использование рук.

Это, в свою очередь, обусловлено двумя причинами. Первая состоит в том, что

приматы общались друг с другом с помощью простого набора звуков и, следо-

вательно, нуждались в способах, позволявших носить пишу и другие предметы

не в зубах. Вторая причина заключается в том, что человекообразным обезья-

нам требовались свободные руки для некоторых манипуляций и переноса

пиши для соплеменников. Сегодня человекообразные обезьяны живут доволь-

но свободными группами, своего рода семьями, в которых каждая особь пита-

ется сама по себе. У австралопитеков, напротив, могла развиться некоторая

организация, в силу чего они приносили добытую пишу и делились ею с соро-

дичами. Если так, то умение хватать играло для выживания важную роль, и

большинство преуспевших австралопитеков овладели этой хватательной спо-

собностью (двумя передними конечностями), сочетавшейся с быстрым бегом

(на двух задних конечностях).

Насколько они преуспели и чего достигли, демонстрирует наше сегодняш-

нее существование. Большинство ученых склонны считать, что современные

люди происходят от австралопитеков, хотя нет единого мения о том, как раз-

вивался этот процесс. Вопрос о начале истории человечества тесно связан с

решением проблемы о месте австралопитеков в таксономической системе Гот

греч. taxis — строй, порядок). Все еше ведется многолетняя дискуссия, входят

ли австралопитеки в семейство гоминидов, или людей. Также до сих пор ведут-

ся споры о родстве и связях между различными группами австралопитеков.

Как, где и когда произошло превращение австралопитека в человека вида

homo — люди, не ясно по сей день. Но мы знаем, что австралопитеки и люди

сосуществовали в Африке бок о бок длительное время, возможно, до 800 ООО

лет. Австралопитеки, совсем не такие тупые и жестокие создания, какими их

принято изображать, поначалу размножались даже успешнее, чем иные гоми-

ниды: при раскопках, проводившихся в разных районах Африки, археологи на-

шли ископаемые останки австралопитеков, численностью вдвое превышающие

останки вида человек.

-/

27

Существует распространенное заблуждение, что обезьяночеловек вымер,

когда появился человек, и что люди старательно уничтожали своих менее раз-

витых предшественников. Это совсем не так. Австралопитеки, не вступившие

на эволюционный путь, ведущий к человеку, исчезли только потому, что не

смогли приспособиться к усложнявшимся условиям жизни в африканской са-

ванне. Они оказались оттесненными сначала успешно развивавшимися траво-

ядными — газелями, антилопами, лошадьми, — а потом многими другими ви-

дами животных (среди них были и ранние homo — люди), питавшимися расте-

ниями и мясом. Зажатые с одной стороны травоядными, превосходящими их

по степени приспособляемости, с другой — такими же всеядными, последние

австралопитеки проиграли битву за жизнь и исчезли с лииа Земли около 1 млн

лет назад.

Но пока австралопитеки шли к своему небытию, на Земле примерно

2,3 млн лет назад появился новый вид живых существ, чей жизненный путь

только начинался. {Нет единой и точной классификации гоминидов, поэтому

здесь термины «вид», «род» и т. д. не определяют место в биологической так-

сономии. — Пер.) То был человек. Не человекообразная обезьяна, не обезья-

ночеловек, а первые в мире полностью оформившиеся представители вида

homo — люди. Они питались и растениями, и мясом; средний мозг был круп-

нее мозга любого австралопитека более чем на 50 %. А кроме того, они обла-

дали способностью, позволявшей хоть в какой-то степени влиять на окружаю-

щий мир и самим творить свое ежедневное существование так, как не мог ник-

то прежде. Они могли делать каменные орудия.

Это был вид homo habilis — человек умелый. (Бум, поднятый в научной

литературе вокруг так называемого человека умелого, не получил поддержки

с морфологической точки зрения: находку оказалось возможным включить в

группу австралопитеков — гоминидов. — Рел.) Ископаемые останки представи-

телей этого вида впервые были обнаружены там же, где и кости австралопите-

ка бойсей: в Олдовэйском ущелье Восточной Африки. Судя по росту {1,25 м)

и весу (50 кг), эти люди не были особенно видными. Но объем их мозга со-

ставлял 800 куб. см, и они могли делать то, о чем ни один австралопитек ни-

когда даже не мог помыслить: люди умели раскалывать камни, чтобы получить

заостренное режущее орудие. Вероятно, то же самое они делали и с деревом,

но это недолговечный материал, и орудия из него сгнили, не оставив следа.

Мы можем только догадываться об этом. Раз существо было настолько разум-

ным, чтобы использовать в своих целях камень, то оно наверняка применяло

и дерево.

По резаным отметинам на костях крупных млекопитающих, найденных в

местах обитания человека умелого, мы можем определить, что люди использо-

вали свои орудия главным образом для рассечения туш. Но это не означает,

что у них было очень много мяса. Тщательное изучение этих костей показыва-

ет, что те части туши, которые доставались человеку умелому, обычно были

наименее пригодными для еды. По всей видимости, человеку часто приходи-

лось довольствоваться остатками: многие зазубрины от орудий нанесены по-

верх отметин, оставленных большими зубами хишников, которые еше раньше

съели лучшие куски мяса.

Очевидно, человек умелый ввел в свой рацион питания мясо. Возможно,

его толкнула на это нехватка растительной пищи, вызванная сезонным умень-

шением растительности или соперничеством с животными. Также кажется оче-

видным, что человек умелый не вступал в прямую схватку со зверем, а получал

мясо, осторожно подбирая падаль. Ему доставались или остатки пиршеств

крупных животных, или туши зверей, чья шкура оказалась слишком толстой для

других хишников и они не смогли ее прокусить; тогда человек рассекал шкуру

своими острыми орудиями. Последний способ давал гоминидам, по меньшей

мере, попробовать лакомый кусочек, перед тем как их спугивали крупные хиш-

28

ники — львы и пантеры — или более мелкие, но собравшиеся вместе, напри-

мер гиены.

Употребление в пишу мяса не только улучшило раиион питания, но и при-

несло социальную пользу. Туша животного была слишком большой, чтобы один

человек мог с ней справиться. По всей вероятности, это обусловило стереотип

поведения, при котором человек умелый разделял трапезу с сородичами, ожи-

дая от них того же. Хотя это едва ли может считаться организованной системой

распределения продовольствия, все же такое участие в совместном принятии

пиши должно было дать гоминидам возможность проявить социальную актив-

ность и простейшее чувство товаришества по отношению к себе подобным.

Введение мяса в рацион питания также расширило ареал обитания вида го-

минидов. Если большинство растений могло расти только в местах с опреде-

ленными условиями — при свете или в темноте, на жаре или в холоде, при из-

быточной влаге или засушливости, — то животные в целом меньше зависели

от освещенности и температуры и, передвигаясь, увлекали за собой людей-

хищников.

Повышенный уровень выносливости в сочетании с тропическим солнцем

вполне мог стать одним из факторов, обусловившим относительно редкий во-

лосяной покров человеческого тела. Вероятно, для охоты и подбирания мерт-

вых животных гоминиды выбрали самое жаркое время дня, когда другие круп-

ные хищники отдыхали. Эта практика, повторявшаяся многие тысячелетия,

могла привести к постепенной утрате волос и к возросшей зависимости от по-

тения, которое в жару понижает температуру тела. Человек потеет гораздо

сильнее, чем любое другое млекопитающее, хотя наши потовые железы, с уче-

том размеров тела, такой же величины. Другие хишники для охлаждения тела

часто и тяжело дышат, но это эффективно только после кратковременного на-

пряжения сил. Одышка животных позволяла питавшимся падалью гоминидам

очень быстро загнать свою крупную жертву до полного изнеможения, не гово-

ря уж о том, что она ведет к опасной гипервентиляции.

Потение явилось наиболее приемлемым для гоминидов решением задачи,

как жить в жарком климате. Но наряду с предоставляемыми преимуществами

оно накладывало некоторые ограничения. Постоянная потеря влаги тела вы-

нуждала охотников действовать на определенной территории, где были извест-

ные им источники питьевой воды. Человеческий организм не выносит потери

воды в количестве более 10 % от обшей массы тела, тогда как, например, верб-

люд способен сохранять в своем теле большие запасы воды, выпивая 100 л за

десять минут. Человек за то же время выпьет только литр. Таким образом, бли-

зость к воде стала необходимым условием жизни для гоминид, употреблявших

в пишу мясо.

Решение возникших задач одновременно нагружало и развивало мозг

древнейших людей. Если на протяжении 3 млн лет мозг среднего австралопите-

ка оставался таким же (пропорционально размерам тела), как у шимпанзе, то

мозг человека начал медленно, но неуклонно увеличиваться. Этот процесс за-

кончился только тогда, когда головной мозг человека стал в три раза больше,

чем у самого крупного австралопитека.

Увеличение объема мозга вызывалось несколькими сложными, взаимосвя-

занными причинами. Поедание мертвых животных и охота требовали более

сложного интеллекта, чем был необходим при питании травой; особенно это

касалось видов, у которых отсутствовали физические приспособления для

убийств, в отличие от львов или, скажем, леопардов. Употребление богатых

белками продуктов вроде мяса дало людям дополнительный источник энергии,

нужный для обеспечения развития крупного мозга.

Изготовление орудий требовало некоторой ловкости, что также способ-

ствовало увеличению объема мозга. Никто точно не знает, как осуществляется

такое взаимодействие, но наблюдения показывают, что животные, способные

29

шшш